|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@�@����@�@����@�@�O���@�@�l��

��́@�������̐��藧��

1 ���돔���̘A�� top

�@�����i����j�́A�S���i�����灁�y�N�`�F�j��V���i���炬���V�����j�̂悤�Ɉ�ɂ܂Ƃ܂邱�Ƃ́A�Ō�܂łȂ������B

�@�������A�������̍��X���A�A�����邱�Ƃ͂������B

�@�����A���Ƃ������t�ŌĂԂ��Ƃ������B

�@�w�O���⎖�i���������j�x�̌܉�����ɂ́A��������i���炩�⁁�A���K���A�����i���灁�A�����j�j�E�ÔJ�i���˂��j�����i�R�j�����J���j�E�剾���i�������⁁�e�K���j�E���R�i��������j�����i�\���T���J���j�E�������i���傤���⁁�\�K���j�̌܂���L����Ă���B

�@����́A�������̑��݂�O��ɂ�����̂ŁA���킹�ĘZ����Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�܂��������ڂɂ́A�ʂɋ����i���N���O�@���j�E�ÔJ�E����i�Ђ��j�E�����E���R�̌܂������Ă���B

�@�����ɂ��āA�Z���날�邢�͌܉���Ƃ��āA�A���̂̂悤�ɂƂ炦�邱�Ƃ�����B

�@�������A����炪�L�@�I�Ȍ��т��������Ă������Ƃ������������Ƃ͂ł����A�����i�����炢�j����ɂȂ��āA�����Z���邢�͌܂̉��돔���̖����Ȃ�ׂ��ɂ����Ȃ��Ƃ݂邱�Ƃ��ł���B

�@�A�����Ă������Ƃ��咣����ɂ́A����炪�ǂ̂悤�Ɍ��т��Ă������A�A���̓����������K�v������B

�@����ɑ��āA�w�O���⎖�x�̖܌m�q�i�Ԃ��������j����w�O���j�L�i���������j�x�̖܌m�q�`�ɂ݂���A������Y���i�ق��傤���|�T���j�����́A�A���̂��Ȃ��Ă����Ƃ݂邱�Ƃ��\�ł���B

�@�w�O���⎖�x�ɂ��A�ۗ��i�ق�j�E�Î��i�����j�E�j���i���Ԃj�Ȃǂ̔������A�������ĕӋ��i�w�O���j�L�x�ł͉���܂��͈����j�ɐN�����Ă������A�V���͑��q�i�������������j��h�����Ėh���������߁A�����͍~�������B |

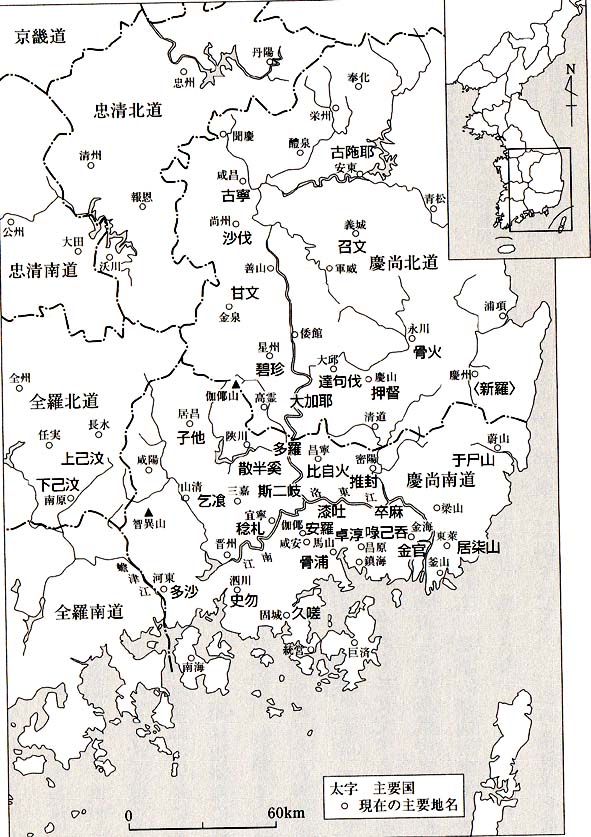

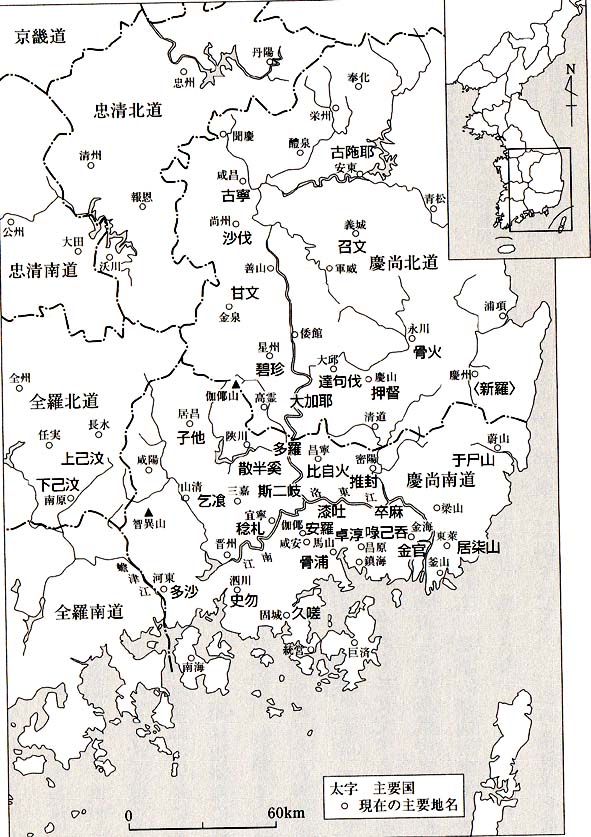

���돔���}

|

�@���̍ۂɊ����܌m�q�́A���q�ɂ�����Ę_���s�܂��Ȃ������A�Ƃ������e�ł���B

�@���̔����͓�C�݂ɖʂ��������̂悤�ŁA���ׂĂ̖����L����Ă���킯�ł͂Ȃ����A�V���i�܂��͉���E�����j�ƑR���邽�߂ɘA�����Ă����A�Ƃ݂邱�Ƃ��ł���B

�@���̎����́A�O���I���߂ɂ�����މ��i�Ȃ����j���̂Ƃ��̂��ƂƂ��Ă���A�w鰎u

* �i�����j�x�ɋL������ɊY������B

* �w鰎u�x�@�w�O���u�x鰏��������B�@�W�i����j�̒���Y�i���傳���낤�j�ł��������i����j���Z�N��ɒ��q�������̂ŁA冏��i���傭���偁�w冎u�x�j�E�����i�����偁�w���u�x�j�Ƃ��킹�ĎO���̗��j���L���B

�@�W��鰂��p���������Ƃ�����A鰂𐳓��Ƃ��A鰏��݂̂ɖ{�I������B

�@�w�O���u�x�͑S�Z�܊��B���̂����w鰎u�x�͎O�Z���i�w冎u�x�͈�܊��A�w���u�x�͓�Z���j�B

�@����ȊO�ɋ�洁i���傩��j�w鰗��i����Ⴍ�j�x�≤���i��������j�w鰏��x�Ȃǂ����������A�����Ƃ̊W�͕s���B

�@�������A�w鰎u�x�ɂ݂��鏔�����̂Ȃ��ŁA�����ɔ�肷�邱�Ƃ��ł�����̂́A�Î��\���i�����݂Ƃ����S�W���~�h�D���j���i�Î����ɂ�����j�݂̂ł���A���̔N��̂Ƃ���ɔF�߂Ă悢���ǂ����ɂ́A�^����c�邪�A�w鰎u�x�ɂ��A���i���n���j���̏������y�Q�i�炭�낤���i���i���j�E�ѕ�

* �i�����ق����e�o���j�ɑ��ĘA�����ė����オ�鎖����`���Ă���A���肦�Ȃ����Ƃł͂Ȃ��B

* �ؑ��̏����Ɗy�Q�E�ѕ�

�w鰎u�x�ؓ`�ɂ́u���]���i�Ԃ��イ���j�̌��сi�����j�́A�y�Q�����Ƃ��Ɗ؍������Ă������߁A�C�̔������k�ѕ��S����l�����Ċy�Q�Ɂk���������l���������B

�@���̍ۂɁA��l���ʖ���d�˂邤���ɂ܂��������������B

�@���̂��ߐb幘���i�����Ă�j���{���āA�ѕ��S�̍藣�c�i���肦���j���U�������B

�@���̂Ƃ��ѕ�����i��������j�̋|���i���イ�����j�Ɗy�Q����̗��i��イ���j���A�o�����Ă���𐧈����悤�Ƃ����B

�@���͐펀�������A��S�͂��Ɋ�łڂ����v�Ƃ��邪�A���̂Ƃ������オ�����̂́A�b幘���݂̂ł͂Ȃ������ƍl������B

�@�Ƃ��낪�A�ْC�i�ׂs�����W���j����ׂĂŁA��̘A���̂��\�����Ă����A�Ƃ����ӌ�������B

�@���אA * �i�L���e�V�N�j�́A�����O������A���ƌĂсA����i���⁁�N���j���𒆐S�Ƃ��ē�������Ă����A�Ƃ���B

* ���אA�@�@���A�O�v�i�z���C�N�j��w�������B�����ɂ�����j���\�z�����B

�@�咘�́w����A���j�x�ŁA�O������A���E�������A���ɂ��Ă��A�����ŏڏq�B

�@����͂ǂ��ł��낤���B

�@����炪�������ɘA���̂ł������Ƃ������Ƃ�����j���͂Ȃ��A��̂̂��̂ł������ƍl����ޗ��͂Ȃ��B

�@�Ƃ��ɕْC�̍��ł���Ƃ������ʓ_�݂̂ł́A�A���̂Ƃ͂����Ȃ��B

�@��̓I�ȓ�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���אA�͂܂��A�ܐ��I�㔼�Ɍ������A�����������邱�Ƃ��z�肷��B

�@���̏ꍇ�̖���͑���덑�ł���A�͈͂͑O������A���Ɠ��l�ɁA�L���l���Ă���B

�@��̓I�ɂ́A�ܘZ��N�܂ő��������Ƃ���邢����u�C���i�݂܂ȁ��C���i�j�\���v�ɁA�O�Z�N��ɂ͐V���ɂ���Ėłڂ���Ă��������E�[�ȓ��i�Ƃ����Ƃ^�b�L�^���j�E��~�i�Ƃ�����^�N�X���j�̎O�����܂߂���O���ł���A�c���쓹�S��ɋ߂��B

�@���������̍l���ɂ����ӂł��Ȃ��B

�@���́A���אA�ɂ�����덑�̐����Ɋւ��錤���ɓ�����Ȃ�����A���̂悤�ȑS��I�ȘA����z�肵�Ă͂��Ȃ��B

�@�悭���אA�Ǝ��̍l�������ꎋ����邪�A�������ē����ł͂Ȃ��B

�@���́A������i���쁁�R�������j�𒆐S�Ƃ��āA�k�����̉��돔���݂̂ŘA���̂��\�����Ă����Ƃ����l���ł���B

�@���������A���Ɩ��Â����̂ł���B

�@�����ł́A����ɂ��ďژ_���Ȃ����A�ȒP�ɂӂ�Ă��������B

�@�����́A�ܐ��I�̂Ȃ��Έȗ��A�S�ς̋����e�����ɂ��������A�l���Z�N��ɂȂ�ƁA�S�ς͍�����i�������聁�R�O�����j�̍U�����A�����ւ̉e���͂��ቺ���邱�ƂɂȂ�B

�@���̎������A���̌`���̎����ł���B

�@����뉤���Î��� * �i�����������J�V���A�גm�i�������n�W�j�ŁA�l����N�ɘA��������ʉ߂��A巒Í]�i�\���W���K���j�͌�����O�C�ɂłāA����i�Ȃ��j�ւ̒ʌ����ʂ�������

* �i���������j������B

* �Î����@�@�����̌ܐ��I�㔼�̉��ŁA�w�O���j�L�x�V���{�I�Ɗy�u�i�������j�ƂɋL�^���c��B

�@����Ղ�����A���ӂɋȂ����点�����ƂŒm����B

�@�w��ď��x�������`�ɂ݂���u�גm�v�Ɠ���l���ƍl�����A�����ł���A�l����N��ĂɎg�҂�h�����āA�㍑���R�E���������̏̍������B

* �����@�@�����̍c�邪�A�������̐b���݂̂Ȃ炸�A�O���̉���b���ɑ��Ă��E�ʂ⊯�����������邱�Ƃ�����B

�@�����i��������j�ŔC�����邽�߁A�����i�����ӂ��j�Ƃ����A���������̍��������ƌĂԁB

�@�A���͈̔͂́A��������𓌖k�̋��ɔz���A�k�͂������狏���i�R�`�����j�E�����i�`�����X�j�E�쌴�i�i���H���j�����Ԑ��A����巒Í]�A���͗����]�i�i�b�g���K���j�A��͓�]�i�i���K���j�A����������ł͓�]���z���ď����C�݂ɉ��т�������͈͂ł���B

�@��]���������Ƃ́A�܂��Ɉ�����悵�Ă����B

�@���͈̔͂́A�l�Êw�̂����ł́A�����^�C�v�ƌĂ��Ɠ��̓y�킪���z����n��ƁA���Ȃ�d�Ȃ��Ă���B

�@�Ƃ������A���̒n����قڎ�荞�����ŁA���암�ɂ��ẮA����^�C�v�Ƃ͈قȂ�y���i����i�T�`�����j�E�ŏ�i�R�\���j�^�C�v�j�̍L����n��̈ꕔ������荞�ތ`�ɂȂ��Ă���B

�@�A���̍L����ƍ���^�C�v�̓y��̍L����́A���W�ł͂Ȃ��B

�@�y�킪���ڐ����I�W�������Ƃ������Ƃ͂Ȃ����A�A���̌`�����A�y��̍L����ɉe���������������̂Ǝv����̂ł���B

15

�@�����𒆐S�Ƃ���A�������́A�����Ƃ̊W�́A����ڎ����ޗ��͂قƂ�ƂȂ����A�A���ɑ����鍑�̈�ł����� |

����^�C�v�y��

�\�����ق��w�����͐����Ă���x����딎���فA2006�N

|

�ŏ�^�C�v�y��

����ޕҁw�ŏ鏼�ߓ��Õ��Q��P�������@�������x������w�Z�����فA2005�N

|

|

����Ձi���q�@�j�@���q�@�ł͐V���ՂƌĂ�ł���B

�{�������q�@��������

|

�@�z����i���ɂ����T�C�M�j���̘��x�i���낭���E���N�j�Ƃ����l�����A�����̉�������������������i���₲�����J���O���j�̋Ȃ�����悤�����Ă���B

�@���̂��Ƃ��������������悤�ɁA�Γ��̓����Ƃ������͏㉺�̂Ȃ���ł���A�A���͑����덑�Ƃł������悤�Ȉ�̍��ɂ܂Ƃ܂�_�@���͂��ł����̂ł͂Ȃ����ƍl����B

�@�S�ςƂ̍R��̂Ȃ��ŁA�����͘A�������ɒz�邵�A�܂������W�߂Ă���B

�@�����̊�@�ɂ͗��悵�Đ���Ă���B

�@�������A�Ō�܂ŏ����������܂ł��Ɨ�������Ԃ��ێ����Ă��邱�Ƃ͖Y��Ă͂����Ȃ��B

�@�{���ň����̂́A���̑����𒆐S�Ƃ��鏔���A���ł͂Ȃ��B

�@�������A��͂肢�����̍����A�����Ă����ƍl������A����암�����ł���A���̑�\���������Ȃ̂ł���B

�@���߂āA�������ɂ��Ă݂Ă��������B

2 �������̎n�c top

�@��L�̂悤�ɁA�u�헌���L�i���炭�������j�v�́A�������̗��j���q�ׂ����̂ł���B

�@���̍ŏ��́A���̂悤�Șb���L����Ă���B

�@�V�n�J��i�����тႭ�j�ȗ��A���̒n�ɂ͍������N�b�̏̂��Ȃ��A��l�̏U������Z�Z�ˁE�����܁Z�Z�Z�l�̖����i���j�ׂĂ����B

�@���܂��܌㊿�i������j�̌������i�����ԂĂ��j�̌����i����ԁj�\���i�l��j�N�p���i����j�O���S���i�����悭�j�̓��i��{�̖��i�݁j�̓��j�A�Z��ł���k���T�|�i�����j�ŕ��ʂł͂Ȃ��Ăѐ��������B

�@�����O�Z�Z�l�W�܂�ƁA�l�̐��̂悤�ȉ������A�p�͉B�����܂܂������B

�@�u�����ɐl�����邩�v�B

�@��l�̏U�����u������������܂��v�Ƃ����ƁA�u�����͂ǂ����v�Ɛu���A�u�T�|�ł��v�Ɠ�����ƁA�܂��������B

�@�u�V�����ɖ������B�@�����Ɍ��i����j���ĉƖM�i���ق��j�����炽�ɂ��A�N�@�i�����j�ƂȂ�A�ƁB�@����Ă����ɍ~��B

�@���܂������͕����i�ق����傤�j���@���āA�T��T���������A�����Ȃ���ΏĂ��ĐH�ׂĂ��܂����A�Ƃ������B�@�����ėx��B�@����͑剤���}�����삷��x�肾�v�ƁB |

|

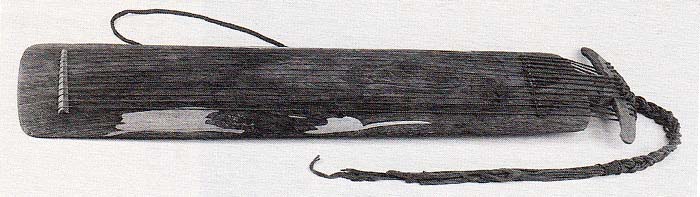

�T�|���i�N�W�|���j�@���y�ɗ��u��헌�����c���a�~�V�n�v�ƋL����B

|

�@��l�̏U����͂��̌��t�̂Ƃ���ɂ��A���ʼn̕������B

�@���炭���Ă������ł݂�ƁA���̓ꂪ�V���炽��Ēn�ɒ������B

�@��̉����݂�ƁA�����ɍg���z�ɂ܂ꂽ����ᴎq�i�������j���������B

�@�����Ă݂�Ɠ��̂悤�ɂ܂邢�����̗����Z�������B

�@�l�тƂ݂͂ȋ������ŕS�q���A���Ƃǂ����ŏU���̈�l�䓁�i���Ƃ��j�̉ƂɎ����A�����B

�@���̓��̖閾���ɂ܂��W�܂��Ă����Ă݂�ƁA�Z�̗��͓��q�ɂȂ��Ă����B

�@�D�ꂽ�e�p�Ől�тƂ͔q�ꂵ���B

�@���q�͓��X�ɐ������A��Z���]��Ŕw�����ڂƂȂ�A�����̓��ɑ��f�����B

�@�ŏ��ɂ����ꂽ�̂���I�i����끁�X���j�Ƃ����A�����헌�܂��g�덑�Ə̂����B

�@�Z�g��̈�ł���B

�@�c��̌ܐl�͂��ꂼ��܉���̎�ƂȂ����B |

�`�A��I�����@�u�헌����I���ˁv�Ƃ���B

|

|

�@����͂܂��ɓV���~���i�Ă����j�̐_�b�ł���B�~���Ă����Z�̗��̂����A�ŏ��ɂ����ꂽ���̂��A�~���Ă����n�̉��ƂȂ��Ă���B���̖����u��I���v

* �ł���B

* ��I���@���̎��т́u�헌���L�v�ɏڂ������A���ݐ��͋^�킵���B�������̊�b�𐮂��A����陁�i���䂽�j���i�C���h���ʂƂ����j�̌����W�i�߂Ɓj��A����Ŏ��Ƃ����B

�@�c��̗��́A�����ɂӂꂽ�܂̉���̉��ɂȂ����B�n�c�������琶�܂��Ƃ����_�b�́A����A�W�A�I�Ȃ��̂ł���A���̂�����ł́A���낪����������ɑ�����Ƃ����Ă����������Ȃ��B

�@�����������ł͂��̖��ɐ[���肹���A�������Đ��܂ꂽ��I�����A���̍��̎n�c�ƂȂ�A���ꂪ����̎l��N�̂��ƂƂ���Ă���_�ɒ��ڂ����Ă��������B

�@���̔N��́A�z����₷��悤�ȌÂ����̂ł͂Ȃ����A���������̂܂ܔF�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�@���������̘b�ɂ��A�ق��̌܂̍����A���N�́u�����v�Ƃ���Ă���B�������̐_�b�ł���Ȃ���A�ق��̏����Ƃ́A�킸���ɗD�ʂ��݂��Ă�����̂́A�قډ����т̈����ɂ��Ă���̂ł���B

�@����ɂ́A������n�c�̐_�b���`����Ă���B |

�헌�����c�ː��P�a

�i��������ł�j���@�`

��I���˂̑O�ɗ��B

�u�헌���L�v�̐�҂������L�Ƃ���B

|

�@����͑����̎n�c�ł���A��倻�i����j�R�̎R�̐_�i������偁���傤����ڂ���j�ƓV�_�Ƃ��������āu�����s���Y������i�̂�������ɂ����X�F�`���W���C���j�E���������Y���C�i�̂��������������k�F�`���W���C���j�̓�l�v�Ƃ����B

�@���̔Y���C�͂��Ȃ킿��I���̂��Ƃł���B

�@�����ł́A�����̐_�b�ł���Ȃ���A���������ӎ����Ă���̂ł���B

�@������������덑���A�����������̗��j���哱�I�ɐi�߂��L�͍��ł���B

�@���̓�Ɏn�c�̐_�b���c��̂͋��R�ł͂Ȃ��B

�@�����Ă������Ɉӎ����ׂ�����ł������̂ł���B |

��倻�i����j�R

|

3 �������̋�ԍ\�� top

�@���R�̋�̌����́A���R���ۋ�`�ł���B

�@���Ă͎s�����S���̐��c�]�i�X�����K���j�ɂ��������A�Ă��܂ɂȂ��āA�����]�̒��B�i�Ȃ����j�Ɉڂ����B

�@�����]�����ɂ��Đ����͋��C�i�L���j�S�ł������̂ŁA��`�́A���C��`�Ƃ��Ăꂽ�B

�@���݁A��`�̂����т́A���R�s�ɕғ����ꂽ�̂ŁA�����Ƃ��Ɋ��R��`�ł��邪�A�ˑR�Ƃ��āA���C��`�Ƃ��Ă��B

�@���R�́A�V�����X�ł���B

�@�\�ܐ��I�ɂ��x�R�Y * �i�ӂ���ف��v�T���|�j�Ƃ����������`�Ƃ��Ďj���ɂ݂��A���̌㊘�R�Y�Ƃ��Ă�A�����i�g���l�j�̊O�`�Ƃ��ėp������悤�ɂȂ邪�A���j�I�ɂ����A���C�̂ق����͂邩�ɌÂ��A�d�v�ł��������B

* �x�R�Y�@�@���Ƃ��Ə��������`�ɂ����Ȃ��������A�\�ܐ��I�ɂȂ��Ę`�̖f�ՑD�̓��`���Ƃ���A�`�قƌĂԐڑҏ��E���ق�������āA�`�Ƃ��Ă����W���n�߂��B

�@���Y�i�U�R���E���T���j�E�T���Y�i�F�쁁�E���`�����j�ƂƂ��ɎO�Y�i����ہj�ƌĂꂽ�B

�@���C�́A���N�����̓���[�Ɉʒu���Ă���A�`�i��j���A���{���炷��A�����Ƃ��߂��ʒu�ɂ���Ƃ�����B

�@�����ɂӂꂽ�悤�ɁA�w鰎u�x�ؓ`�ɂ́A�ي̋���Ƃ��ēo�ꂷ��B

�@�ѕ��S����`�����ږ�� * �i�Ђ݂��j�̂���הn�䍑�i��܂��������j�܂ł̍s�����`�l�`�ɋL����Ă��邪�A���N�������Ƃ��ẮA�ѕ��S���琼�C�݁E��C�݂��q�s���A����ɂ܂ł������āA�͂��߂đ�C��n��B

* �ږ���@�w鰎u�x�`�l�`�ɂ݂���`�����B�����B���̓s�i�݂₱�j�̎הn�䍑�ɂ����B

�@�S���i�V���[�}�j�Y�����������j�ɒʂ��Ă������߁A�������ꂽ�Ƃ����B

�@��O��N��鰂Ɏg�҂𑗂�u�e鰘`���v�̍����������B

�@���ۂɂ́A�����Ɛ����̒n����Δn�Ɍ��������ق����A�������Ȃ������Ǝv���邪�A����ɗ�����邱�Ƃ��K�v�ł������̂ł��낤�B

�@�����ѕ��S�������ɂ�����A��������Δn�i���܁j�E����i�����j���ւĖk����B�ɂ����郋�[�g

*

�́A�ȑO����g���Ă����A���ՓI�Ȓʌ����[�g�ł���A鰂̎g�҂�����𗘗p�����ɂ����Ȃ��B |

����A�ѕ��S���E�q�����i�`�^���j�j�y��

�k���N�̉��C�k���i�t�@���w�v�N�h�j�����@�i�T���E�H���j�s�x�O�B

|

* �ѕ��S����הn�䍑�@

�@�w鰎u�x�`�l�`�ɂ́A�ѕ��S����הn�䍑�ɂ�����s�����L����Ă���A���̉��߂��߂����ċc�_�ɂȂ��Ă��邪�A���̑O���́A

�@�u�S���`�Ɏ���ɂ͊C�݂ɏz�i�������j���Đ��s���A�؍�����i�ցj�A��i����j���͓삵�A�Ⴂ�͓����A���̖k��؍��ɓ��邱�Ǝ���]���B

�@�n�߂Ĉ�C��x�i�킽�j�邱�Ɛ�]���B�Δn���Ɏ���B

�@�c�c���i�܁j����̂�����C��n�邱�Ɛ�]���B���Â����j�C�i�����j�ƞH�i���j���B��卑�Ɏ���B

�@�c�c������C��n�邱�Ɛ�]���A���I�i�܂�j���Ɏ���v

�@�Ƃ���A�������Δn�E�����ւāA��ḁi���Á�����j�ւ����郋�[�g���L����Ă���B

�@�`������A���N�����E�����嗤�ɂ��������ŁA����̒n�A�܂茻�݂̋��C���A�ŏ��̓��B�_�ł������̂ł���B

�@���C��`�ɍ~�藧�O�ɁA�@��������C�s�X�����]���邱�Ƃ��ł��邪�A���̂Ƃ��ɓ����ɂ݂���͈͂��A���悻�������̑S��Ƃ����č��������Ȃ��B

�@���́A���R�̉q���s�s�Ƃ��č��w�A�p�[�g���ӂ��A�l���������Ȃ������A�����O�܂ł́A�������c�ɒ��ł������B

�@���̋��s�X�̒��S���ɁA�n�c��I���̗˂ł���Ə̂�����̂𒆐S�Ƃ����悪����B

�@�����āA���̐���ɖP�����i�ق������������|���t�@���f�j�ƌĂԏ����ȋu�˂�����A���k�̋u�˂ɂ͑听���i���������ǂ��j�Õ��Q������B

�@�听�������ق����Ɍ����Ă���B

�@���̖k�ɁA�����̋��C�����ق�����A���̗���ɋT�|���i�N�V�{���j�Ƃ����A������ނ���u�Ƃ������ق��������A�Ⴂ�R������B

�@�����ɂ͎�I���܂̗˂Ə̂�����̂�����B

�@�܂��A���s�X�̓����̎R��ɂ́A�~�R���i�ڂ傤���v���T���\���j�Ƃ����R���i��܂���j������B |

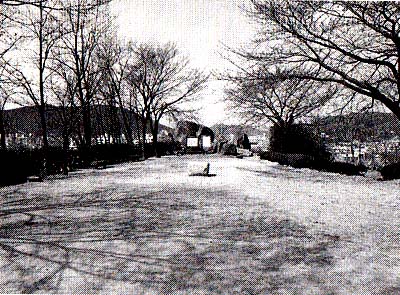

�~�R�鐼��

|

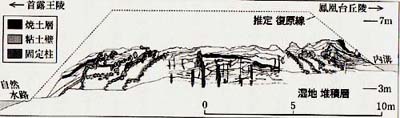

�@���������S���Ȃ��P����ɁA���{�i�������イ�j���������Ɛ��肳��Ă����i��}�Q�Ɓj�B

�@����̍��Ƃ́A���悻���̂悤�ɁA���n�ɉ��{������A�߂��ɋ��Z��ƌÕ��Q������A����Ɏ��͂ɎR�邪����A�Ƃ����̂���{�I�Ȃ�����ł���B

�@��������A���悻��̖~�n��P�ʂƂ��đ��݂��Ă����B

�@����ɂ͂�������̍������������A���̂Ƃ���A���{���m�F���ꂽ��͂Ȃ��B

�@�P������A���̂Ƃ���A�u�˂̒��S�������@���ꂽ���Ƃ͏��Ȃ��A���{�Ƃ݂��錚�����Ȃǂ��݂����Ă���킯�ł͂Ȃ��B

�@���������͂́A���т��ђ������Ȃ���Ă��āA��݂�������A���i�����j���݂������肵�Ă����B

�@�����ē�Z�Z��N�Z������\�ꌎ�ɂ�����A�c���i�����ȂL�����i���j�l�Êw�������ɂ�锭�@�����ɂ���āA�y�邪�m�F���ꂽ�B

�@�Œz�i�͂��j���Ɏg�p���ꂽ�ƍl������Œ蒌�i�i��i�����Ă��j���j�̍��������o���ꂽ�B

�@�o�y�y�킩��ܐ��I�㔼��̂��̂ƍl����ꂽ�B

�@��Z�Z���N�ɂ��A����Ƃ͕ʂ̉ӏ��ŁA�y��̊�ꕔ�Ƃ݂�����̂��m�F����Ă���B

�@�u�헌���L�v�ɂ́A�n�c�̎�I�����u������܁Z�Z���i�ہj�̗����z�����v�Ƃ����悤�ȁA�`���I�ȋL�������邪�A���ł́A����͂��悻��E�O�����[�g���ŁA��܁Z�Z���͖��E�Z���L���ɂȂ�A�Ƃ��āA���肳����ǃ��C���̑����ɋ߂��Ƃ��Ă���B

�@����͖��m�ł͂Ȃ����A�h��̎{�݂����̂悤�ɂ߂��炳��Ă���_����݂āA�P����ɏd�v�Ȏ{�݂����������Ƃ͏\���ɑz���ł���B

�@���{���������\�����A����ɍ��܂����Ƃ����悤�B

|

����(��B)�@���̔w��(�E��)�ɂ���R�Ɏ�R�邪����B

���̍���̗Ő��ɒr�R���Õ��Q�̑�^�Õ����Â��B

��O�̉͐�͑剾��i�e�[�K�`�����j�ŁA�����]�̎x���B

�哌�����������@��

|

����r�R���Õ��Q�@�����̒��S�Õ��Q�B

|

�@�������ȊO�ŁA���{�̐���n�Ƃ�������̂�����̂́A����덑�E�������E�������Ȃǂł���A�����͉���̂Ȃ��ł��L�͂ȍ��X�ł���B

�@�����̏ꍇ�A�r�R���i������ǂ����`�T���h���j�Õ��Q���悭�m���Ă��邪�A���̂����̍ő�N���X�̌Õ��́A�ї��i�����N���j���j���˂ƌĂ��Õ����܂�ŁA�ō����̗Ő��ɂȂ��ł���B

�@

�������瑱���R�ɎR���i��i���ぁ�`���j�R��j������A���̘[�̋u�ˏ�ɐ��艤�{���������i���ٗ��i���傤�聁�����W�����j�j�B

�@���̐��艤�{���́A��Z�Z�Z�N�����`��Z�Z��N�ꌎ�ɂ����āA�c�k�i�����ق����L�����u�N�j��w�Z�����قɂ���Ĕ��@�������ꂽ���A�ߔN�ɍ핽�E���y�����i�u�ˏ�ɁA���Z������A�܂����đ����╨�W���ق�����A���ԏꂪ�������j�A���n�`���c���Ƃ��낪�قƂ�ǂȂ��A�킸���ɓ쓌���ΖʂŁA����뎞��̑�Ǒ��茚�������m�F���ꂽ�݂̂ł������B |

����됄�艤�{��

|

�@�܂��A���S���Ƃ݂���Ƃ��납��́A�Z���I���t�ƍl�����銢�������������݂����Ɛ��肳�ꂽ�B

�@���{���Ƃ݂Ȃ����Ƃ̂ł��錚����A���͂̏�ǂȂǂɂ��ẮA�����ɂ����炸�A����̉ۑ�Ƃ��Ďc���ꂽ�i�p�V�G�ق��w�`�剾��{�隬�x�j�B

�@�����̏ꍇ�A���R���i�܂���聁�}���T���j�j�Õ��Q�E�������i�ǂ������聁�g�n���j�j�Õ��Q�������Ƃ����S�I�ȌÕ��Q�ł���A�K�͂��傫���B

�@�������琼�k�����g倻���ɁA���艤�{���������B

�@�y�邪�߂����Ă����ƍl�����邪�A�]�����̍��ՂƂ��đz�肳��Ă����A���c�̂Ȃ��ɂ��鍂�܂�́A��Z�Z���N�t�̔��@�����ɂ���āA�������펞��̒�h�Ƃ��ꂽ���A����I�ɂ����̂ڂ�\��������B

�@���͂ɂ́A�w��ɖH�i�ق��j�R���i�|���T���\���j������A�Õ��Q�̓쑤�ɏ�R�i���傤���\���T���j�R�邪����A����ȊO�ɂ��������̎R�邪�����i�E�}�Q�Ɓj�B

|

������Օ��z�}

|

�@�����́A�ʓc�i���傭�łI�N�`�����j�Õ��Q�ɋߐڂ��ď�R�y�邪���邪�A���̂Ȃ��ɂ������̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă���B

�@��Z�Z��N�ɏ�ǂ��O�ӏ����@����A��ӏ��ʼn��뎞��̈╨�݂̂��o�y���A���뎞��̓y���i�ǂ邢�j�ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B

�@�����̌���͂��̂悤�ł���A�܂��܂��\���ł͂Ȃ��A���{���̕t�߂ɂ������ƍl�����銯���i���j��Z���̋��Z���ɂ��Ă��A���܂ł̂Ƃ���A�قƂ�NJm�F����Ă��Ȃ��B

�@����̉ۑ肪�����B���������돔���́A���������`�ő��݂��Ă����̂ł���B |

�ʓc�Õ��Q�@�������̉��˂Ƃ݂���B

|

4 �������̐����I�\�� top

�@�ł́A�������Ƃ������́A�ǂ̂悤�ɐ��藧���Ă����̂ł��낤���B

�@�u�헌���L�v�ł́A��I�����V����~���Ă���O�A���̒n�ɂ͉䓁���i���Ƃ����A�h�J���j�ȉ��̋�l�̊��A���Ȃ킿�u�U���v�����āA���𑍗̂��Ă����A�Ƃ����B

�@���Ƃ͂��̂Ƃ�����i���タ�傤�j�̂��Ƃł���A�܂��̑����������œ������Ă����A�Ƃ����悤�ɋL���Ă���̂ł���B

�@���̂��Ǝ��̂͗��j�I�����Ƃ݂�킯�ɂ͂����Ȃ����A���̂悤�ɂ������̑����A�����āA�Ƃ����̂��A���Ƃ��Ă̂�����ł������Ƒz�����邱�Ƃ͂ł���B

�@�V���̑O�g�ł����z�I�i���끁�T���j�����A�Z�̑�

* ����\������Ă����̂Ɠ��l�ł���B

* �z�����̘Z���@�w�O���j�L�x����E�V���{�I���̖`���ɁA�����_�b���`�����Ă��邪�A�n�c�̌����ȑO�Ɂu���N�▯���R�J�̂������ɕ������ĘZ�����Ȃ��Ă����B

�@���脐�k�R�i��������悤����j���Ƃ����A��ɓˎR���Ёi�Ƃ�������j ���Ƃ����A�O���X�R���x�i�����j���Ƃ����A�l�ɖΎR����i����������j���Ƃ����A�܂ɋ��R�����i����j���Ƃ����A�Z�ɖ����R����i�߂���������j���Ƃ����v�Ƃ���A���̘Z���̐l�������n�c�𗧂Ă��Ƃ���B

�@�Z�����̂��ɘZ���i�肭�ԁj�ɓ]������B

�@����ɕʂ̎j����������A�w���{���I�i�ɂق傫�j�x�ɂ͐V���̋������ɑ���N�U���L����Ă���B

�@�p�̋I�i�����������j��\�O�i�ܓ��j�N�l�������i���̂��j���ɂ��A�V������b�i�܂��肾��j�Ɏ��v��q�i�����Ԃꂿ�j����

* �i���j��h�����āu�l���������i���傤��Ⴍ�j�v�����Ƃ����B

* ��b�Ɏ��v��q�q��@�@��b�Ƃ͐V���̍ō��̊��E�ł����哙�̂��Ƃł���B

�@�L�^�̂����ŁA���̍ŏ��̏�哙�����̈Ɏ��v��q�q��ł���B��q�Ƃ͐l���̌h�̌���B

�@�y��͏̍��ł���A���Ƃ��Ă͈Ɏ��v�B�w�O���j�L�x�ɂ݂���َz�v�i�����Ӂj�Ɠ���l���ƍl������B

�@�ΊO�푈�Ɋ����B

�@���̎l���Ƃ́A���Ɂu�����E�w���i�ւڂj�E�����i�����j�E�ϑ��i�킾�j�A����l���Ȃ�B��{�i����ӂ݁j�ɉ]�킭�A���X���i������j�E�{�ߗ��i���Ȃ�j�E�a���i�킽�j�E��q�i�ق��j���l���ƈׂ��A�Ɓv�Ƃ���B

�@�������ւ̐N�U�́A���Ȃ킿�����ɂ݂���l���ɑ��鏴���i���傤��Ⴍ�j�������̂ł���B

�@�����w���{���I�x�̕q�B�i�т��j�l�i���܁j�N�Z�����ɂ́A�V������̎g�҂��v�������サ���ƋL���Ă��邪�A���̂Ƃ��ɁA���킹�āu���X���E�{�ޗ��i���Ȃ�j�E�a���i�킾�j�E���S�i�ق����j�̎l�W�i�ނ�j�v�̒��i�݂��j���������Ƃ���B

�@����́A������u�C�߂̒��v�ƌĂ����̂ł���A����킪���Z�N�ɘ`�ɒʌ������̂ɑR���A�V�����`�ɒʌ������߂Ă����Ƃ��̂��̂ŁA�������������Ƃ̊W�������āA�V���Ƃ��Ă͘`�̗v���̂܂܂Ɂu�C�߂̒��v�������������A�Ƃ����悤�ɗ�������Ă�����̂ł���B

�@���̖{���͕ʂɂ��āA�����ł����l�W���A�����Ắu�C�߁v���Ȃ킿�C�߉����E�������ɊY������Ƃ��납��A�l�W����̒����A�u�C�߂̒��v�ƌĂ��̂ł���B

�@�܂��A����Ƃ̊֘A�ŁA���ËI�i���������j���i�Z�Z�Z�j�N���E�����i���̂Ƃ��j����������K�v������B

�@�����ɂ��A���X���E�f�ޗ��i���Ȃ�j�E���m�S�i�ق����j�E�ϑɂ̎l�邪�L����Ă���B

�@�����́A�l���E�l�W�Ƃ����_�ň�v���A�܂������������Ƃ݂�����̂�����B

�@�p�̋I�ɂ݂����g�̎l�������A���ɇ@�ƇA�Ƃ��A�q�B�I�̎l�W���B�A���ËI�̎l����C�Ƃ��đΔ䂷��A���̂悤�ɂȂ�B

�@�@�@�����E�w���E�����E�ϑ�

�@�@�A���X���E�{�ߗ��E�a���E��q

�@�@�B���X���E�{�ޗ��E�a�ɁE���S

�@�@�C���X���E�f�ޗ��E���m�S�E�ϑ� |

�@�A�`�C�̑��X���́A�܂����������ł���B

�@�A�{�ߗ��ƇB�{�ޗ��ƇC�f�ޗ����A�قړ����ł���B

�@�@�ϑɁE�A�a���E�B�a�ɁE�C�ϑɂ��A�����Ƃ݂Ė��Ȃ��ł��낤�B

�@�A��q�E�B���S�E�C���m�S�������Ƃ݂邱�Ƃ��ł���B

�@���͂���ȊO�ł��邪�A�u�{�v�u�f�v�i���u�X�v�j�������Ӗ����A�u�ߗ��v�u�ޗ��v�i���u�i���v�j�͍����Ӗ����邩��A�{�ޗ��E�{�ߗ��E�f�ޗ��́A�@�̋����ɒʂ���Ƃ�����B

�@���S�́u�S�v�́A�u��v�̃L�ŁA�����Ӗ�����Ƃ݂�A�w���́u���v�����̈ӂł���A�u�w�v�Ɓu���v�u��q�v�Ƃ́A�����߂��Ƃ݂邱�Ƃ��ł��悤�B

�@�����Ă��ׂĂ�Ή������Ȃ��Ƃ��悢�̂ł��邪�A�@�u�����v�́A���X���ƁA�u���v�����ʂ��Ă���A�����ɈӖ���������̂Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���B

�@���ǁA�����ł́A

�@�@�������{�ߗ������ޗ����f�ޗ�

�@�@�w������q�����S�����m�S

�@�@���������X�������X�������X��

�@�@�ϑɁ��a�����a�Ɂ��ϑ� |

�Ƃ݂邱�Ƃɂ���B

�@���̎l���ɂ͋������܂�ł��邪�A�����l�����A�ŏI�i�K�̋��������\������傽�鑺�ł������ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�@�����Ƃ́A�{���͋��������\�����鑺�̈�ł���A���ꂪ�L�͂ł��������߂ɁA�����Ƃ��Ă��p������悤�ɂȂ����̂ł��낤�B

�@�l���E�l�W�̂����A���X���݂̂́A�����]�͌����݂�

����Y�i�^�f�|�A���R�s�����i�Z�n�j��j�ɂ��Ă��Ă���A�٘_���Ȃ��B |

����Y�@�����ɂ������ɂ݂���̂͋��C�̎R�X�B

|

�@����ȊO�ɂ��ẮA���L�[�V�i�i���䂪���ӂ��̂���j���A���������C�A�w�����F���i�E���`�����j�A��q�����J�i�`�����j�����j�A�ϑɂ͖��ځA�Ƃ��Ă��邪�A�F��́A�Ɏ��v��q�y�l�����������Ă����Ƃ��ɋߍ]�і�b�i�����݂̂��̂̂��݁j���Ƃǂ܂��Ă����Ƃ���ł���A�l�����Ȃ��B

�@��m�́A���͔w���Ɠ����ƍl���Ă��邪�A���J�ł͗��ꂷ���Ă��悤�B

�@�l�����l�̗W���Ƃ��čl����ꍇ�A������C���S�n�Ɨ����]�͌����݂Ƃ������Ƃł���A����قǍL����̂ł͂Ȃ��A�����Ǔ����i�����h���j�j�Õ��Q������܂łōl����ׂ��ł��낤�B |

�Ǔ����Õ��Q�@1991�N�̔��@�̂Ƃ�

|

�@�����͓��R�A�ʐ��͂ł���A�Ö��̋�柒�R�i���債���R�`���T���j���`����Ă���B

�@�Ƃ���ŁA�����Ɂu�C�߁v�ɂ����閼���܂�ł��Ȃ����Ƃ͒��ӂ���Ă悢�B

�@�������ɁA���łɏq�ׂ��悤�ɔC�߂Ƃ����ʖ�������̂́A���������W���̂Ȃ��ɔC�߂��܂܂�邱�ƂɗR������ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�@�ɂ�������炸�A�����ɂ݂��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���Ȃ��Ƃ��A�L�͂ȗW���̂Ȃ��ɁA���łɔC�߂͂Ȃ������A�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��낤���B

�@�������A�C�߂Ƃ����n�悪�܂��������O�ɂȂ��Ă����ƍl����K�v�͂Ȃ��A�L�͂ȗW���̂Ȃ��ɂ́A�܂܂�Ȃ��Ȃ����Ƃ������Ƃł���B |

���i�z�N�e�����h���j�Õ��Q�@�����̒��S�Õ��B�ʐ^�͖�O�W���B

|

�@�����Œ��ڂ����̂��A���C���听���Õ��Q�̔��@���ʂ����Ƃɂ����A���̂悤�Ȓł���B

�@���@�𐄐i�����\�h�L�i�V���M�����`�����j�́w���C�听���Õ��Q�h�x�i�c���i�L�����\���j��w�Z�����فj�ɂ����āA���˂Ă��̎��_���܂Ƃ߁A���̂悤�ȍl�����q�ׂĂ���B

�@�听���Õ��Q�́A�ܐ��I���߁`�O�t���Ō�Ɏ�̒z�������f����B

�@���̗��R�́A�����̉���N�U���͂��߂Ƃ��ĐV���̗����]������ւ̐i�o������A��������������ŖS���A�����Ƃ���O������A�������������B

�@�����ċ������̏Z���݂̂Ȃ炸�A����Ɗւ����������c���쓹�����n���S���쓹�i�`�����_�i���h�j�h�R�]�i�����T���K���j����n���̖����������݁A���{�ւ̈ړ����N����A���{�Ő{�b���i�������j�̐��Y���n�܂����B

�@�������n��́A����ƘA�W���銘�R�����ɐ����̒��S���ڂ������A���̒n��ł͐V���l���̓y�킪�o�ꂵ�A�L�����Ă����B |

|

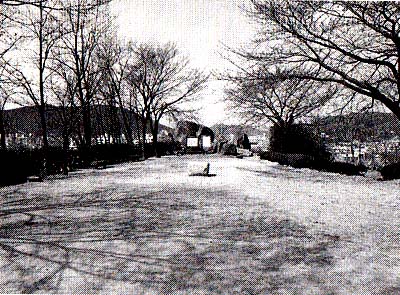

�听���Õ��Q�@1991�N�̔��@�̂Ƃ��B

|

�@���悻���̂悤�ȍl���ł���B

�@�听���Õ��Q�́A�l���I��ɂ����ẮA���̒n�悷�Ȃ킿�������̎�Q�Ƃ݂ĊԈႢ�Ȃ��A���̌Õ��Q�̒z�������f����Ƃ����̂́A�������ɋ��������ŖS�����Ƃ����Ă����������Ȃ��Ƃ�����B

�@�������A�����������̂Ƃ��ɖŖS�����ƍl���邱�Ƃ́A�����I�ɂ݂āA�����ł���B

�@��ʂɁA�������̖ŖS�́A�w�O���j�L�x�ɓ`����L�������ƂɁA�O��N�̂��Ƃƍl���Ă���B

�@�p�̋I��\�O�N���ɂ݂�悤�ȐV���̍U�����A���̌�A���������܂≤�q���Ƃ��Ȃ��ĐV���ɍ~�����̂��A�ŖS�Ƃ������Ƃł���B

�@�������A���q�̕��͂����̌�A�V���ɂ����Ċ��A���̑����M�M

* �i�䂵���V���j���A���������̖���Ƃ��āA�V������̉p�Y�ɂȂ邱�Ƃ͂悭�m��ꂽ�����ł���B

* ���M�M�@�@�V���̎O������̉p�Y�B�������Ō�̉��̑\���ɂ�����B

�@���Ƃ́A�����ł����A�݂���������̖���W��A���ʊW�����сA���l������𐄐i�����B

�@�����ɌR���ʂ�S���B�܋�ܔN�A���̕��C�斜�W�i�܂�ǁj�S�i���쁁�`���`�����j�ŏo���B�Z���O�N�����B

�@�̂��ɋ����i�����ԁj�剤�̏̍�����B��͌c�B�i�L�����W���j�s�̐��̍x�O�ɂ���B |

���M�M���@�c�B�s�̐��̍x�O�ɂ���B

����A�������Ă���A���˂Ƃ��Ă̑��������B

|

�@���̎������̂��܂���킯�ɂ͂����Ȃ��B

�@�ł́A��L�̂悤�ȍl�Êw�I���ʂƁA�������������Ƃ��A�ǂ̂悤�ɍl����悢�̂ł��낤���B

�@�����ŁA�����ɂ݂��悤�ɁA���������l����L�͂ȍ\���v�f�Ƃ���Ƃ����_����A���߂đ听���Õ��Q�̖��Ɨ��߂čl����A�听���Õ��Q�́A�K�͂╛���i�̓��e����݂āA���̎��_�̋��C�n��ɂ�����A�ő�̌Õ��Q�ł��邩��A�������̎���܂ނ��̂ƍl���邱�Ƃɖ��͂Ȃ��B

�@���������āA�听���Õ��Q�̕t�߂��A�������̒��S�I�ȗW���ł������Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�w�L�J�y����x�Ɂu�C�߉����v���݂��Ă��邱�Ƃɂӂꂽ���A����͂��Ȃ킿�u�C�߁v�W�����A�������Ɋ܂܂�A�܂����ꂪ�L�͂Ȑ��͂ł��������Ƃ��Ӗ�����B

�@�����ł���A���̎��_�Œ��S�I�ł������听���Õ��Q�t�߂̗W���́A�����Ӗ��́u�C�߁v�ł������Ƃ�����̂ł͂Ȃ��낤���B

�@�����āA�����̍U���ɂ���āA����܂Ŏ������Ă����u�C�߁v�W�����v�����Ă������Ƃ������ƂŁA���̂��߁A�听���ɂ�����Õ����c�����f����������Ȃ��Ȃ����A�ƍl���邱�Ƃ��ł��悤�B

5 �������̉��n top

|

�`��I���ܗ��@�T�|��̉��ɂ���B

|

�`�w�t�����@���͕����B�c���쓹�R���i�T���`�����j�S�ɂ���B

|

�@�������A�������͂��̌�������Ă���B

�@����́A���̌�ނ���u�����v�̌ď̂���ʓI�ɂȂ邱�Ƃ��炷��A�u�����v�W���Ɏ����ڂ����A�Ƃ������Ƃ��������̂ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�@�������Ă݂�A�������́A�������Ėłт��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�������A��ՂƂȂ�W������������A�Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�Ƃ���ŁA���̏ꍇ�ɖ��ƂȂ�̂́A�������̉��n�ł���B

�@�u�헌���L�v�́A�I����l��N�ɑ��ʂ����n�c�̎�I������A�����w�t�i���イ�������N�w���j��

* �ɂ����鉤�n���A���n�̌`�œ`�����Ă���B

* �w�t���@�������Ō�̉��ŁA�O��N�ɉ��܂ƎO�l�̎q���������ĐV���ɍ~�i�����j�����B�w�剤�Ƃ��L���B |

�}���i������j�̕����i�听�������ٓW���j

|

�@���̂Ƃ���ł���B

��I��

���o�i����Ɓ��R�h�H���j��

���i�i�܂Ђ}�u���j���@

�������i���債�݁��R�W���~�j��

�ɛ��i�i�����ЂC�V�u�k�j��

���m�i�������W���W�j��

�����i���������`

銍�m�i���������`�W�j�����q�j��

��m�i�����J���W�j��

�w�t�� |

�i�l��`����j

�i����`��O�j

�i��O�`����j�@

�i����`�O�l�Z�j

�i�O�l�Z�`�l�Z���j�@

�i�l�Z���`�l���j

�i�l���`�l�܈�j

�i�l�܈�`�l��O�j

�i�l���`�O��j

�i�ܓ��`�O��j |

��I���̑��q

���o���̑��q

���i���̑��q

�����퉤�̑��q

�ɛ��i���̑��q

���m���̉��q

���̉��q

銍�m���̉��q

��m���̉��q |

�@���������āA��L�̂悤�ɍl�����ꍇ�A�u�헌���L�v�ɁA���n���l�Z�Z�N�����O�サ�ēr��邱�ƂȂ������Ă��邱�Ƃɑ��āA�������K�v�ƂȂ낤�B

�@�������u�헌���L�v�́A�\�ꐢ�I�ɂȂ��ċL���ꂽ���̂ł���A���̎��_�ő��삳�ꂽ���̂ł͂Ȃ��Ƃ��Ă��A�l�Z�Z�N�O��̐��m�ȉ��n���c������Ă����̂��ǂ����ɂ́A�P���ȋ^�������B

�@���������A���悻�܁Z�Z�N�Ԃ����ƕ��q�����̌`�ő����Ă��邱�Ǝ��́A�^�킵���Ƃ����ׂ��ł���B

�@���ۂ́A�`������Ă������n���A���q�����̂悤�ɋL�����݂̂ŁA�{���́A�ʂ̏W�c����A���ɂ���Č�サ�Ȃ���A�����p�����ꂽ�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��낤���B

�@�܂��A�l�Z���N�ɂ������ɉ��ʂ̌�オ�������Ƃ���A���ڂɒl���邪�A�I�N���̂����ł���A�P���ɂ͂����Ȃ��B

�@���̂悤�ȉ��n���ł��邩��A�l���I�̉��n�ɒf��̎������������Ƃ��Ă����������͂Ȃ��B

�@�������������������Ă��A�n���̂����ł͒��n�Ƃ��Ă���\��������̂ł���B

�@������ɂ��Ă��A�������̉��Ƃ��ẮA���̌�������Čp������A�w�t���i�w�剤�i���イ���������j�j�܂ł��������A�ƍl������B

6 �������̐��Y��� top

|

�P����

|

�Ñ�̊C�ݐ��@�C���[�g���܂ŊC�����������Ƒz�肵���}�B

�P����͖��̂悤�ɂȂ�A�����ɓ���]���ł���B

�P����̐����ɑD�����ꂪ�z��ł���B

|

�@�P�����t�߂��A�������̒��S�n�ł��邪�A�����́A���̋߂��܂ŊC�ݐ������荞��ł����Ƃ݂���B

�@�ŋ߁A�P����̐����ŁA���펞��̑D�����ꂪ�������ꂽ���A�����炭�����ɂ����������̂Ƃ݂���B

�@�P����̓���ɂ́A��������C�L���i�����Â��j���L�тĂ���B

�@�܂�����ɏ������ꂽ���L���i�`�����~�����j�I���i�����n�j���ł��A�D�����ꂪ��������Ă���B

�@�����́A�C�ݐ����A���݂̂��̂��A���Ȃ�����ł��������Ƃ��������̂ł���B

�@�t�ɂ����A�������̒��S�n�́A�قڊC�ɖʂ��Ă����Ƃ������Ƃ��ł���B

�@�������̐��Y��Ղ��C����Ղł������Ǝw�E����邱�Ƃ�����B

�@����́A���̂悤�ȓ_������\���ɑz���ł��邱�Ƃł���B

�@�������������̔��W�́A����݂̂ɂ��̂ł͂Ȃ��B

�@�听���Õ��Q������A�����̓S���i�Ă��Ă��j���o�y���Ă��邪�A����͓S���i�̍ޗ��ƂȂ���̂ł���A�S���Y���߂��ōs���Ă������Ƃ������Ă���B

�@�ŋ߂ɂȂ��āA���S��\���m�F�����悤�ɂȂ��Ă����B

�@���S�����琼��Ɉ�Z�L���قǗ��ꂽ�q�m���i�`�T�h���j�̉Ȋw�Y�ƒc�n�̕~�n�ł́A�����i�肿�傤�j����̐��S��\����������m�F���ꂽ�B

�@���͂��S�z�R�Ɉ͂܂ꂽ�~�n�ł���B |

�q�m�����i�@���͓͂S�z�R�B

|

|

������

|

�S��

|

|

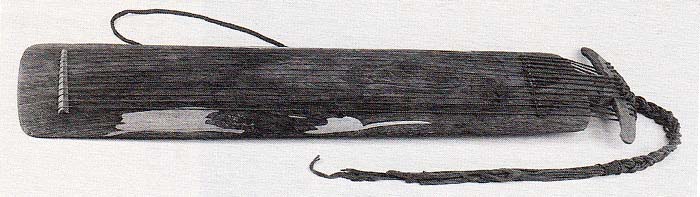

�����R�����̗����ō̏W���ꂽ����������̐��S��\�@�i����딎���ٓW���i�j |

�@�l�`�Z���I�̖؞��i���������j��E�Ξ��i���������j��E�������i�悱���������j�Ύ��Ȃǂ̌Õ��Q������A�܂����̎����̏Z�������m�F����Ă��邽�߁A����������̐��S��\��������̂ƍl������B

�@�܂����S�����琼�Ɉ�Z�L���قǗ��ꂽ�P�����i�������j�ł��A�F�ǁE�S���i�Ă������j�E�����ǂȂǐ��S�Ɋ֘A����╨�Ȃǂ��݂����Ă���A���p����������`�̍�����������m�F����Ă���B

�@�ܐ��I�Ȃ�����Z���I���߂̐��S�W���Ƃ݂���B���S�̍��Ղ͍��コ��ɂӂ��Ă������̂ƍl������B

�@���돔�����W�̊�{�I�Ȋ�Ղ́A��͂�S���Y�ɂ������ƍl����ׂ��ł��낤�B

�@�����ɂ����Ă��A����̐��Ɉʒu��������R�i�~�X���T���j���S�z�R�ŁA���̐����ɂ�����m�i�����j�����A���̖�����A�S���Y���s���Ă������̂Ɛ��肳��Ă������A�t�ɁA�����R�̓����ɂ����āA�S�悪���ʂɎU�z���Ă���Ƃ��낪�m�F����A�߂������A���S��\���m�F�������̂Ƃ݂���悤�ɂȂ����B

�@���̂悤���S���Y�́A�`�i��j�ɂƂ��Ă����͓I�Ȃ����ł������ɂ������Ȃ��B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |