|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章

三章 倭の五王時代の倭と加耶

1 倭の五王の称号 top

四世紀後半に成立した、加耶南部と倭、さらに百済とのいわば同盟関係は、基本的に、六世紀初めまで続くことになる。

さきにふれた、神功紀(じんこうき)四十九年条の木羅斤資(もくらこんし)関連部分を干支(かんし)三運繰り下げた場合、四二九年と考えることになるが、加羅(から)七国平定記事を省けば、新羅に対する攻撃の記事となる。

木羅斤資が主導したということで、本来は百済主体の行動とみるべきであろう。

すなわち、百済は、卓淳(とくじゅん=タクスン)と連携して、新羅を撃った、ということであるが、その際に、倭国も百済・卓淳側でかかわっていたかもしれない。

少なくとも、百済と加耶南部の関係が維持されている事実を知ることができる。

五世紀の倭国は、いわゆる倭の五王 *

の時代であるが、当然、倭王は、そうした同盟のもとで外交を進めたことになる。

* 倭の五王 五世紀の倭国の大王五人をまとめていう。『宋書』に記録された、讃・珍・済・興・武の五人。

中国南朝の宋王朝に継続して使者を派遣して、使持節・都督諸軍事・安束大将軍などの称号を受けた。

天皇の系譜と対比して、武を雄略(ゆうりゃく)にあてる考えが。般的であるが、残り四人については意見が分かれている。

倭の五王とは、『宋書 * (そうじょ)』をはじめとする中国の史書に登場する五人の倭国王の総称であり、日本史料に、その名では登場しないため、誰に比定するべきか、あるいは比定できるのか、議論が分かれている。

* 『宋書』 南北朝(なんぼくちょう)時代の南朝の宋王朝の歴史を記した正史(せいし)。

南斉(なんせい)の沈約(しにゃく)が、南斉の初め、四八七年に命を受けて撰修した。

宋代にすでに編纂されていた何承天(かしょうてん)の『天文志(てんもんし)』『律暦志(りつれきし)』や、徐爰(じょえん)の「国史」を修訂して、四八八年に紀伝(きでん)七〇巻を完成した。

八志三〇巻は、梁(りょう)代になってからの完成ともいうが、あわせて一〇〇巻である。

その巻第九十七が東夷伝(とういでん)で、高句驪国・百済国・倭国の諸伝からなる。

『宋書』という史料の性格から、諸王の活動は、とくに中国南朝宋王朝とのあいだの外交関係についてのみ、知ることができる。

その外交とは宋王朝に朝貢(ちょうこう)し、時に上表文(じょうほうぶん)を送り、冊封(さくほう)を受けるというものであり、倭が南朝宋を中心とする国際社会に組み込まれたことを意味する。

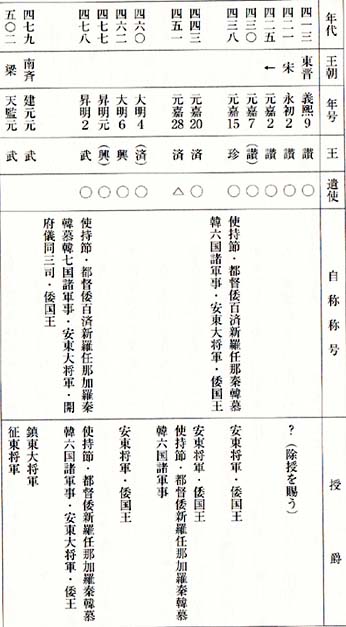

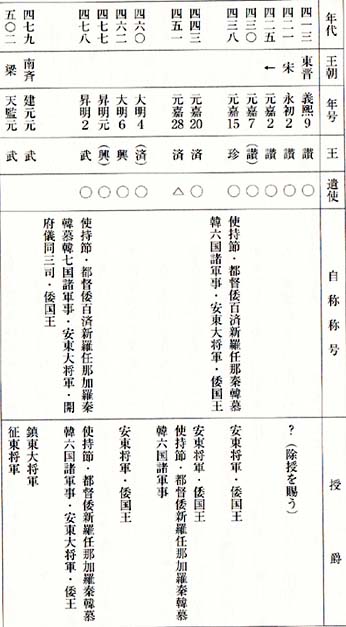

そこで、倭の五王の遣使および授爵を、簡単に年次順に整理しておきたい。

それは右表に示すとおりである。

ここで注目したいのは、称号(しょうごう)である。

表にみられるように、倭の五王は、ある称号を自称し、その後授爵している。

自称とは、中国王朝が正式に認める前に、自分で勝手に称するということで、それは、正式に叙任されることを求めてのことである。

正式の叙任を除正(じょせい)といい、自称は、除正を要求する一環である。

叙任はまた、冊書(さくしょ)をもって行われるため、冊封ともいう(受けた称号を冊号(さくごう)という)。

しかし、要求すれば、すべてが認められたわけではなく、たとえば四三八年の倭王珍(ちん)の場合、使持節(しじせつ)・都督(ととく)倭(わ)百済(くだら)新羅(しらぎ)任那(みまな)秦韓(しんかん)慕韓(ぼかん)六国諸軍事・安東(あんとん)大将軍・倭国王を自称し、除正要求したが、実際に認められたのは、安東将軍・倭国王、というものであった。

このような、倭の五王の外交、ことに中国皇帝から冊封を受けることで結ばれるような関係のあり方については、さまざまな議論があるが、少なくとも、倭王が、そうした称号を必要としていた背景はあった。

けっして、中国王朝側から一方的にあたえてきたものではない。

その称号のなかに、朝鮮半島の地名が含まれている。それは都督諸軍事号である。

そもそも「都督〇〇諸軍事」とは、「○○地域」の軍事指揮権・軍事支配権を意味するものである。

その「○○地域」に、朝鮮半島の地名がいくつか含まれている。

|

倭の五王遣使授爵表

坂元義種『古代東アジアの日本と朝鮮』を参考にして作成。

四三〇・四六〇・四七七各年の倭王は、史料に明記さ

れておらず、異説もあるが、ここでは坂元氏の考証に従う。

|

改めて記せば、次のようになる。

四三八年 倭王珍の自称

四五一年 倭王済(せい)の授爵

四七八年 倭王武(ぶ)の自称

四七八年 倭王武の授爵 |

「都督倭・百済・新羅・任那・ 秦韓・慕韓六国諸軍事」

「都督倭・ 新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事」

「都督倭・百済・新羅・任那・加羅・泰韓・僣韓七国諸軍事」

「都督倭・ 新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事」 |

このような形で、諸地域の軍事指揮権を要求し、認められるものもあったのである。

地名がもっとも多いのは、四七八年の倭王武の自称で、七国である。

そして「倭」を除いた六国は、朝鮮半島の地名である。

そのうちの「加羅」は、四三八年の倭正珍の自称にはみられず、その後、登場するものである。

元嘉(げんか)十五(四三八)年に珍が自称した称号のうち、都督諸軍事は、「都督倭百済新羅任那秦韓慕韓六国諸軍事」であったが、それは認められなかった。

しかし済の代になり、元嘉二十八(四五一)年に認められている。

済の自称称号については、記すところがないが、珍のときに自称して、除正要求したものが、このときになって認められた、というのはおかしい。

記録にはないが、済も、自称して、除正要求したはずである。

その場合、済の最初の遣使と考えられる四四三年に、珍にならって、自称・除正要求をしたであろう。 |

宋武帝初寧陵(しょねいりょう)石獣

南京市の東郊外麒麟舖(きりんほ)にある。

|

珍の自称称号は、「使持節・都督倭百済新羅任那秦韓慕韓六国諸軍事・安東大将軍・倭国王」というものであったが、済の場合はどうであろうか。

おそらく、都督諸軍事以外は、同じ自称をしたと思われる。

しかしそのときに、珍か認められたのは「安東将軍・倭国王」であった。

そこでこのたびの四五一年の遣使の際にも、また自称・除正要求をしたとみられる。

それは四四三年のときと同じ称号であろう。

そして、それに対して、ここにみられるように「使持節・都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六国諸軍事」があらたに認められたのである。

そこで問題は、都督諸軍事号である。

もし珍のときのままに、「都督倭百済新羅任那秦韓慕韓六国諸軍事」を自称し除正要求したのであったとすれば、「都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六国諸軍事」が認められることはなかったとみられるのである。

つまり、要求していない「加羅」が合まれることはなかったであろう。

「百済」については、宋は一貫して認めない態度をとっている。

しかし、その「百済」を認めないかわりに、要求のない「加羅」を認める、というような「好意的な配慮」は、考えがたい。

まずまちがいなく、済が、「加羅」も含めて自称・除正要求をしたはずである。

すなわち、済が自称したのは、「都督倭百済新羅任那加羅秦韓慕韓七国諸軍事」であった、ということである。

それに対して、宋は、「百済」をはずして、残る「六国」について認めたのである。

2 「都督加羅諸軍事」の意味 top

そこで問題は、なぜ済が、「加羅」をあらたに含めて要求したか、である。

これについて、まず私の考えを述べることにする。

『日本書紀』神功摂政(じんこうせっしょう)六十二年条には、

新羅が朝貢してこなかった。

その年、襲津彦(そつひこ)を遣わして新羅を撃たせた

【『百済記』には次のようにある。

壬午(みずのえのうま)の年に、新羅が、貴国を尊奉しなかった。

貴国は、沙至比跪(さちひこ)を遣わして、それを討たせた。

新羅人は、美女二人を飾りつけて津に迎えさそわせた。沙至比跪は、その美女を受けて、かえって加羅国を伐った。

加羅国王の己本早岐(こほかんき)、および兒の百久至(はくくち)・阿首至(あしゅち)・国沙利(こくさり)・伊羅麻酒(いらます)・爾汝至(にもんち)らは、その人民を率いて百済に来奔した。

百済は、厚くもてなした。加羅国王の妹既殿至(けでんち)は、大倭(やまと)に向かい、啓(もう)していった。

「天皇は、沙至比跪を遣わして新羅を討たせました。

しかし新羅の美女をおさめ、新羅を討たずに、かえってわが国を滅ぼしました。

兄弟・人民はみな流離してしまいました。憂思にたえません。

そこでやってきて申し上げるのです」と。天皇は、おおいに怒り、すぐに木羅斤資を遣わし、兵衆を率いて加羅に来集し、その社稷(くに)をもとに復させた」と】。

(【 】は分註) |

という記事がある。

『日本書紀』の紀年によれば、二六二年のことになるが、一般には干支二運繰り下げて修正して三八二年のことととらえる。

しかし、ここに本羅斤資が登場しており、さきにふれたように、木羅斤資に関する記事は、干支三運下げて修正しなければならない、という考え方がある。

私もそれに賛成である。

とすれば、神功紀六十二年条は、三八二年ではなく、四四二年のことと考えるべきことになる。

そのときなにがあったかといえば、新羅を撃ったはずの沙至比跪が加羅(大加耶)を滅ぼそうとし、加羅王たちは百済に逃亡した。

加羅王の妹が倭にやってきて窮状を訴えたところ、天皇が木羅斤資を派遣して、国を復興した、というのである。

しかし木羅斤資は百済の将軍であり、加羅王たちが百済に逃亡したにもかかわらず、妹が倭に救援を求めたというのもおかしい。

これは、百済王が救援要請を受けて木羅斤資を派遣し、国を復興したという事実を、倭の立場で書き加えたものであろう。

すなわち、倭国は、四四二年に加羅進出をめざし、失敗した、ということになる。

これについて、高寛敏は、沙至比跪の記事は造作であり認められない、とする。

造作とみるのは、「なぜ、倭人の沙至比跪が加羅を討ったのかを説明することは至難の業である」とし、そのために「もともと沙至比跪が加羅を討ったなどということはなかったのであり、天皇が木羅斤資を派遣して救った、というのも架空のことであろう」とするのである。

この点は、すでに山尾幸久 * が、ヤマト王権の独自の作戦で、それを百済が救ったとみていたものである。

それに対して高寛敏 * は「新羅を討ちに行った沙至比跪がなぜ加羅を討ったのが、四四二年当時、倭が内陸部の加羅を討つどのような理由が存在し、それがどうして可能であったかが問題である。それは当時の歴史的現実に即して説明することは不可能なことと思われる」と批判するのであるが、私は、それが不可能であるとは思わない。

* 山尾幸久と高寛敏 二人の歴史学者の論文は、Index章の参考文献参照

倭が内陸部に侵攻することができたのは、みてきたような、これ以前からの加耶南部勢力との関係があり、そこを基盤とすることができたからであり、あるいは加耶南部勢力の要請を受け、共同作戦として、侵攻が実現したということかもしれない。

あらたに興こりつつある加羅=大加耶に対して、旧来からの勢力である加耶南部諸国が、それをおさえようとすることは、不可解なことではない。

十分に、歴史的現実に即して説明することが可能である。

高説では、内陸にあたる、高句麗(こうくり=コグリョ)領「慕韓」「秦韓」に対して、倭軍の侵攻が期待された、と主張するのであるが、そのような想定ができるのであれば、なぜ加羅侵攻のみが不可能であるとみるのか、理解できない。 |

洛東江(開津=ケジン) 南から高霊に向かうルートにある渡し場。

|

以上のようなとらえ方が認められるとすれば、除正を求めた四四三年がちょうどその翌年であることは、きわめて注目されることである。

すなわち、倭王がここにいたって、「加羅」を含めて要求したのは、現実には失敗した加羅進出を、まず宋に認めてもらって、それを背景にして、更なる進出をめざした、ということになる。

なぜ当初の珍の要求に「加羅」が含まれていなかったのか、といえば、加耶地域は、「任那」で代表させることができると考えていたからであろう。

しかし、現実には、大加耶が成長し、しかも容易に屈服しがたいことも明らかになり、改めて「加羅」を一人立ちさせたのであろう。

また、倭と百済とは、四世紀後半以来、同盟関係にあったと考えられるが、それはあくまでも基本的にということで、すべての面で利害が一致する、という一枚岩ではなかった。

後述する、いわゆる「任那復興会議」においても、倭は百済の立場を認めず、安羅側に立って動いている。

四四二年の場合、百済としては、大加耶からの救援要請があったのであり、それを受けることのメリットがあり、また倭が内陸まで進出することを認める気もなかった、ということであろう。

実際に、百済はこのあと、大加耶の政治にかかわっていくのである。

なお、この都督諸軍事号であるが、それは現実の軍事指揮権・軍事支配権とは関係がない。

宋王朝の領域内における都督諸軍事号は、当然実質的な権利・職分を担っていたはずであるが、倭王が要求している地域は、宋王朝の領域外であるばかりか、百済を除けば、宋とはまったく利害関係のないところである。

そこの軍事指揮権は、たとえ宋の皇帝であろうと、自由にできるということはありえない。

したがって、注意を要するのは、宋王朝から認められた場合にも、現実の軍事指揮権と直結するものではない、ということである。

top

**************************************** |