|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@�@����@�@����@�@�O���@�@�l��

�l�́@�Z���I�̉���Ƙ`��

1 �S�ς̌�汶�E�����i�o

top

�@����̗��j�́A�Z���I�ɂ͂���Ƒ傫�������n�߂�B

�@����́A�S���i�����灁�y�N�`�F�j���A���ŐV���i���炬���V�����j���A����̒��S���͂���荞�����Ƃ��āA�{�i�I�ɐi�o����悤�ɂȂ邩��ł���B

�@�������ɑ���U���́A�V���ɂ����̂ł��邪�A�܂��͕S�ς̉���i�o����݂Ă��������B

�@�܂��w���{���I�x�p�̎��`�\�i�܈�O�`�܈�Z�j�N���ɂ́A |

�쌴�i�i���H���j���R���i�E�H���T���j�j�Õ��Q

�쌴�s���p�i�A�����j�ʂɂ���B����i�R�������j�^�C�v�̓y�킪�o�y�B

|

�@���N�Z���A�S�ς��`�i��j�ɑ��Ďg�҂�h������ϐb�i�قÂ݂̂��݁j���R�i������܁j�ɏ]�킹�Č܌o���m�i�����傤�͂����j�i�k���i����悤�Ɂj���v�サ�A

�@�u�����i�͂ցj�̍����A�킪���̌�汶�i������j�̒n�𗪒D���܂����B

�@�����Ċ肢�\���グ�܂��B�V���i�Ă�j�������܂��Ė{���i���Ƃ��Ɂj�Ɋ҂��Ă��������܂��悤�Ɂv

�Ɨv�����Ă����B

�@�\�ꌎ�A�`�͂�����āA����ɕS�ς̎g�҂̂ق��A�z���i���炫�j�E�����i���灁�A�����j�������Ă��Ă����l���A����є���̊��a���i���ł��j�E�|汶���i�������j����������A�u��汶�i������j�E�؍��i�����j��S���i������j���Ɏ��v�����B

�@�����i�͂ցj���`�Ɏg�҂�h�����u��汶�̒n����v�����A�`�͋��ۂ����B

�@�����Ŕ���́A���i�܈�l�j�N�O���A�q���i���Ƃ�j�E�э��i�����j�ɒz�邵�A�����i�܂��j�ɘA�ˁA���{�ɔ������B

�@�܂�������i�ɂ�Ёj�E���{���i�܂��Ёj�ɒz�邵�Ė������i�܂��傯���j�E�����i�����Ӂj�ƘA�W�����A�m���E������W�߂ĐV���i���炬�j�ɔ������B

�@�q���E���W�𗪒D���A�c�����̂��Ȃɂ��Ȃ������B���̖\�s�Ԃ�͂܂т炩�ɍڂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�@���i�܈�܁j�N�A�S�ς̎g�҂̋A���ɍۂ��āA�`�͕����A�i���ׂ̂̂̂ނ炶�j��������B

�@�����A��́A�܁Z�Z�̑D�c�Ō����������A����̉��݂��������Ƃ��A�э��]�i�������j�ɒ┑�����B

�@�S�ς̎g�҂́A�V�����o�R���ċA�������B

�@�l���A���ꂪ�����A����U�߁A�����A���汶�病�i�������j���ɑނ����B

�@�\�i�܈�Z�j�N�܌��A�S�ς��Ȕg�ɕ����A����}���ɂ��āA�S�ςɘA��A�����B

�@�㌎�A�S�ς͘`�Ɏg�҂�h�����āu��汶�̒n���������Ӂv���A�܌o���m���������i����̂���������j�������̒i�k���ɂ����邱�Ƃ�v�������B |

�Ƃ���A����Ɍp�̓�\�O�i�ܓ��j�N���ɂ́A�������i�����j�Ɋւ���L��������B

�@��\�O�N�t�O���A�S�ω����A��哆唎�i���邵����j����̕�ω��R�b�ɂ������B

�@�u���v�i���傤�����j�̎g�҂́A�˂ɖ�������悤�Ƃ��Ă������g�ɋꂵ��ł��܂��B

�@���̂��ߍv�������炵������肵�Ă��܂��B

�@�����i����j�����������킪���̒��v�̒ØH�i�݂��j�ƂȂ����Ƃ𐿂��肢�グ�܂��v�ƁB

�@�����ʼn��R�b�́A���̗v����t�サ���B

�@���̌��A�����ɐ��A�i�����̂ނ炶�j�����i�����ˁj�E�g�m�V�i�����̂����ȁj���h�����A�Â�S�ω��Ɏ���낤�Ƃ����B

�@���̂Ƃ��A�������́A���g�ɂ������B

�@�u���̒ẤA�����i�݂₯�j�������Ĉȗ��A���ǂ������v����`�ł���܂��B

�@�ǂ����Ă��₷�����Ɏ������Ƃ��ł��܂��傤���B���Ƃ��ƕ�����ꂽ�n���Ƃ͈Ⴄ���ƂɂȂ�܂��v�ƁB

�@���g�̕�����́A����ɂ���Ă��̏�Œ��ڎ����̂͂ނ��������Ƃ݂āA�哈�ɑނ��A�ʂɘ^�j�i�ӂЂƁj��h�����A���ǁA�}�P�i�����灁�S�ρj�Ɏ�������B |

|

�Ƒh��i�������傤���R���\���j�@�����ւ̒z��L���Ƃ�����邩�B

|

�Ƒh�邩��݂�巒Í]�i�\���W���K���j

|

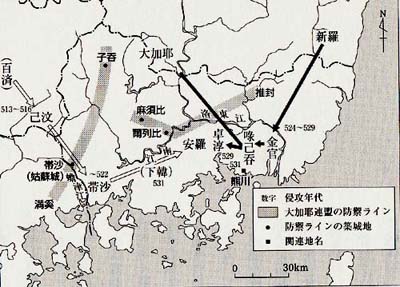

�@��汶�Ƃ͌��݂̑S���k���i�`�������u�N�g�j�쌴�i�i���I���j�E�����i�`�����X�j�n���A�����Â͌c���쓹�i�L�����T���i���h�j�͓��i�n�h���j�n���ɂ�����B

�@�O�҂́A�S�ς��u�킪���̌�汶�i������j�̒n�v��߂��Ăق����Ƙ`�ɗv�����A�`�͂���������ĕS�ςɎ���낤�Ƃ����B

�@���ꂪ����ɒ�R���Đ퓬�ɂȂ������A���ǂ͕S�ςɎ�������A�Ƃ������e�ł���B

�@��҂́A�S�ς��A�����̑����Â��݂�����̍`�ɂ������Ƙ`�ɗv�����A�`�������F�߂��A�Ƃ������e�ł���B

�@������M����A��汶�̒n�͂��ƕS�ϗ̂ł���A�܂�������͉����̂Ƃ������A�����̋A���ɂ��Ę`�����茠�������Ă������̂悤�ł���B

�@�������A�ʂ̍ޗ����Ƃ����āA��汶���������A�����i�����j�𒆐S�Ƃ��鏔���A���i���łɂӂꂽ�A�����A���j�ɑ����Ă������Ƃ��킩��B

�@��汶�́A���ƕS�ϗ̂ł������̂ł��A�`������ɑ���Ȃ�炩�̌����������Ă����̂ł��Ȃ��B

�@�Ɨ��������͂ł���A�����������A���ɑ����Ă����̂ł���B

�@�S�ς̍U���ɑ��āA���唺���i�����j������ɒ�R����̂́A�ނ��됳���Ȃ̂ł���B

�@�������A�����������A���ɑ����Ă����Ɨ����ł������B

�@���҂́A�悭�����b�ł���A���͓o��l���������ł���B

�@���������āA�ȑO�ɂ́A�����������d�o���Ă���ƂƂ炦�Ă������A���͑O�҂�S�ς̌�汶�i������j�i�o���A��҂͂���ɐi��ő����i�����j�i�o���L�������̂Ƃ݂�B

�@��A�̎����Ƃ����Ă��悢���A�S�ς̐i�o�̓�̒i�K���L�������̂Ȃ̂ł���B

�@�����܂��Čp�̋I���݂Ȃ����A�S�ς����̂悤�ȋU��̎咣������̂��A�`������������̂悤�ɋL���̂��A���R���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B

�@�S�ς͌�汶�i�o�𐳓������邽�߂ɂ��̂悤�ɂ������ł��낤���A�`����������A�Ƃ���̂́w���{���I�x�̕M�@������ł���B

�@���{�̓V�c���A�×��A���N�����ɒ����n�������Ă�����A�������������Ă����A�Ǝ咣����̂��w���{���I�x�Ȃ̂ł���B

�@�S�ς���汶�̒n�����߂Ďg�҂�h�����Ă����Ƃ��A�܌o���m�i�k�����A�Ƃ��Ȃ��Ă����B

�@�����čŌ�Ɍ�汶�̒n������������Ƃ��ӂ��āA�ʂ̌܌o���m�������𑗂��Ă��āA�i�k���ƌ�ւ������B

�@����Ȍ�A�S�ς́A�i�w�p�E�Z�p��g�ɂ����l���Ȃǂ𑗂��Ă��āA���̂����ɘ`�ɂȂɂ������߂�A�Ƃ������Ƃ����Ă���B

�@���̂Ƃ������ۂɋ��߂��̂́A�`�̕����ł������ƍl������B

�@���������̂Ƃ��A�����A�́A�����̍U���ɑ��ē��ɑނ��������ł������B

�@��҂ɑ����L���ɁA����낪�V���ɍ��������߂����Ƃ�`����B

�@����́w�O���j�L�i���������j�x�ɂ��݂��邱�ƂŌܓ��N�̎����ł���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�@�Ƃ������Ƃ���A�S�ς͌܈�Z�N�܂łɌ�汶���m�ۂ��A巒Í]�i�\���W���K���j���������āA�ܓ��N�܂łɉ͌��̑����Â��m�ۂ����A�ƂƂ炦�邱�Ƃ��ł���B

�@�����A���ɂƂ��Ă͏d�v�ȊO�`���������̂ł���B |

巒Í]�͌�

|

2 ������u�C�ߎl�������v�L�� top

|

�S�ρE����N�U�}

|

�l����菔���ʒu�}

|

�@�Ƃ���ŁA����ɐ旧�w���{���I�x�p�̘Z�i�܈��j�N�̓~�\���ɂ́A�S�ώg���A�u�C���i�݂܂ȁ��C���i�j���̏�哆唎�i����������j�E��哆唎�E�����i�����j�E���K�i�ނ�j�̎l���v��v�����A�`������������āA�l����S�ςɎ��^�����A�Ɠ`���Ă���B

�@������u�C�ߎl�������v�L���ł���B

�@�������A��汶�i������j�E�����i�����j�̗�܂���A�L����Ă���Ƃ���ɁA����܂Ř`�̓y�n���邢�͘`���A���ɑ��錈�茠�������Ă����l�����A���̂Ƃ��ɂȂ��ĕS�ςɊ��������A�ƂƂ炦��K�v�͂Ȃ��B

�@�u�C�ߎl�������v���A�����́A�S�ς����̒n�����͂������Ċl�������Ƃ������Ƃł��낤�B

�@���́A����܂ł��̂悤�ɂ݂������ŁA�N��I�ɂ͂��悻���̂܂܂ł��܂�Ȃ��ƍl���Ă����B

�@�������ŋ߁A�����ł͂Ȃ��ƍl����ɂ��������B

�@�u�C�ߎl�������v�L���ɂ́A��汶���߂���L���Ƃ͑傫���قȂ�_������B

�@�܂��A�u�C�ߎl���v�̒n�́A���Ƃ������ꂽ�Ƃ���A���Ȃ킿�V�c�̒����n�ł���Ƃ��Ă���̂ɑ��āA��汶�́A�S�ω����u�����̍��̌�汶�v�ł���ƋL���Ă���A�����̒ẤA�S�ω����u�����̑����Áv�ł���ƋL���Ă���B

�@�܂�A�w���{���I�x�ɂ����Ă����A��汶�E�����͂�������A�����n�ł���Ƃ��Ă���킯�ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃł���B

�@�����āA��汶�L�����A�u�S�ϖ{�L�v�Ɋ�Â��L���ł���ƍl������̂ɑ��āA�u�C�ߎl�������v�L���́A����Ƃ͈قȂ�A���{�ł̑���L���̉\���������B���R�A�N��ɂ��Ă��M�������Ȃ��B

�@�����̓_�܂��āA���߂āu�C�ߎl�������v�L���ɂ��čl���Ă݂�A�܂��ɕS�ς̌�汶�ւ̐i�o�ɐ旧���̔N�ɁA�����n��S�ςɊ��������A�Ƃ��Ă���̂́A����߂ĈӐ}�I�Ȃ��̂ł���Ƃ݂邱�Ƃ��ł���B

�@�S�ς���汶�E�����ւƐi�o���Ă����O�܂łɁA�V�c���A�݂�����̂������n��S�ςɊ����������Ƃɂ����������A�Ƃ������Ƃł��낤�B

�@���Ƃ���_�ł��邪�A�S�ς̎l�������v���Ɍ��Y��������ϐb���R�́A哆唎�i����j����Ƃ���Ă���B

�@���̒n�ʂ���݂�A哆唎�́u���v�Ƃ��F�����ׂ��L���������Ă�����̂ŁA�u���v�Ƃ����ꂩ�炦����C���[�W�Ƃ͈قȂ�Ƃ����ׂ��ł���B

�@���������āA�l���̒n�Ƃ́A�S�ς������Ɍ�汶�E�����Ƃ�������n��ɐi�o����O�ɁA���N�������ė̗L����悤�ɂȂ����L���n��A�Ƃ����悤�ɍl���Ă����ł��낤�B

�@����܂ł̎l���ɑ�����́A�����I�������ۘa�́A

哆唎�i����j

�����i�����j

���K�i�ނ�j

|

�h�R�]�i�����T���K���j����

�����i�N���j

�h�R�]����

|

�����i�Ԃ���A���B���N�@���W���j�E�����i���ȁA��ށ������A���j�E�u�z�����i���イ�������A�������`�k�I���j

�w���� * �i���傤���j�x���猧�ÐՏ��́u�����������i���Ƃ�����Ԃ��傭�A���邢�͍��}�i���Ɓj�v

�������i�Ԃ����A����������O�@���j�E�їǕv���i����傤�ӂ�A���Ɓ��R�`�����j�E�܈��a�i�Ԃ������A���������A���j |

* �w�����x�@�����ɂ́w�V�������i�����Ƃ������j�`�n�����i�悿���傤���j�x�Ƃ����B

�@���N��������ɂ���ꂽ�n�����B�S���e�n�̉��v�E�R��E�ÐՂȂǂ��L���B

�@��l���Z�N�Ɋ������A��O�Z�N����ɑ��₳�ꂽ�i�V���j�B

�Ƃ����A�S���쓹�i�`�����i�i���h�j��тɍL���čl����ĂƁA����ł͍L��ɂ�����Ƃ��Ĕے肵���S�h���i�`���������l�j�́A

��哆唎�E��哆唎

����

���K |

�퐅�i���X�j�����i�Ö��������E�H���`�����j�E�ˎR���i�g�b�T���h�A�ˎR���g���T���j

���V�i�X���`�����A�������T�r�����j

���z�i�N�@�������A�n�V���}���j |

�Ƃ����A�S���쓹���암�Ɍ���ĂƂ��m���Ă���A�Η����Ă���B

�@�������A�����̏������炷��A�������肷���҂̈ẮA�ӂ��킵���Ƃ͎v���Ȃ��B

�@�ނ���L���l����ׂ����̂ł���B

�@�Ȃ��A�u�C�߁v�Ƃ�����́A�������������̂��{���ł͂��邪�A���돔���̈Ӗ��ɂ��p����B

�@�����āA���Ƃ��ΕS�ϒ����̉��s�E�F���i�䂤���E���W���j�ɂ��āu�C�ߍ���哆��唎���̕ʗW�v�i�Y���I��\��N���j�Ƃ���悤�ȗp�@���炷��A���L���T�O�Ƃ��Ă��p���Ă���Ƃ݂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�C�߂Ɖ���Ƃ��u���\�Ȍ�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��̂ł���B

�@�ł́A�����̔��Ăɖ�肪�Ȃ����Ƃ����A���ɂ���汶�Ƒ����Ƃ̂������ɂ����鋁��Ƃ���̂͋C�ɂȂ�Ƃ���ł���B

�@�����Ŏ��́A���ɂ��A���T�Y�i�T�l�|�j�̂�������i�n���r�����j��A�����i�T�h�j�Ƃ����S���̎c��Β��i���W�����j�Ȃǂɑz�肵�����B

�@哆唎���㉺�ɕ����Ď����Ύ��̂悤�ɂȂ�B

��哆唎

��哆唎

����

���K |

���

���B

�����E��

����E���� |

3 �V���̉���암�N�U top

�@�V���́A�����ƍ������������Ԉ���ŁA�암�ւ̐N�U��i�߂��B

�@�ܓ�l�N�ɂ́A�������������ȓ��i�Ƃ����Ƃ^�b�L�^���j���N�U�����i��ꎟ�U���j�B

�@����ɑ��āA�������ƗF�D�ȑ�~�i�Ƃ�����^�N�X���j�E�����Ȃǂ̉���암�����́A���˂Ă��F�D�ȊW�ɂ���`�ɋ~����v�������B

�@���̊W�́A�ˑR�Ƃ��đ����Ă����̂ł���A���ꂪ�ŏI�I�i�K�ɂȂ�B

�@�`�ł́A�ߍ]�і�b�i�����݂̂��ʂ̂��݁j��h�������B

�@�܂��ܓN�ɔh�����ꂽ�ۂɂ́A�}���i�����j�ɂ������ֈ�

* �i���킢�j�Ƃ̍R�����N���������߂ɁA�n�C�ł��Ȃ������B

* �ֈ��@�w���{���I�x�ɂ��Β}���̍����ŁA�p�̓V�c�Ɏd���Ă������������N�������ƋL�����A��B�̓Ǝ����͂Ƃ��āA���}�g�����ƑR�����ƂƂ炦��ׂ��ł���B�V���ƒʂ����Ƃ����_���A�������₷���B

�@�����Ōܓ��N�ɉ��߂Ĕh�����ꂽ�B

�@���̂��Ƃm�ɋL�^����̂́A�O�ɂ��ꕔ�����グ���A�w���{���I�x�p�̓�\�O�i�ܓ��j�N�O�������i���̂��j�`�l�������̊e���ł���B�����ł͗v�Ă������邱�Ƃɂ���B

�@���̌��A�`�͋ߍ]�і�b�������ɔh�����A�V���ɒ����ē�����E�[�ȓۂ��Č������悤�Ƃ����B

�@�S�ςƐV���́A�g�҂������ɔh�������B�����́A���������āA����Ƙ`�̒��g������ɂĖd�c�����B

�@�S�ς̎g�҂�͐����������ő҂��A���̂��Ƃ����B

�@�l���B���̌��ɁA�g�҂�h�����ČȔ\�����i���̂܂��j�����i���j�𑗂�A���킹�Ėі�b�ɏق����B

�@�і�b�́A�F���i���܂Ȃꁁ�E���`�����j�ɏh�ɂ��ڂ��A�V���E�S�ς̉������W�����B

�@�����͎g�b��h���������A���͘҂Ȃ������B

�@�����Ŗі�b�͓{��A�g�b���ӂ߂ċA�点���B

�@�V���͉��߂ď�b�i�܂��肾��j�̈Ɏ��v��q�i�����Ԃꂿ�j�����h�����A�O�Z�Z���̕��m�𗦂��A���i���傭�j�����Ƃ𐿂����B

�@�і�b�́A���m�������̂��݂ČF�삩��Ȏ��ȗ����i��������̂����j�ɂ͂������B

�@�Ɏ��v��q����́A���������i������̂͂�j�ɂ�ǂ��ĎO�����҂��A�������Ƃ𐿂������A�і�b�͒����q�ׂȂ������B

�@�V���̕��m���і�b�̏]�҂̂��Ƃɗ������A���̂悤�����݂āA��b���E���̂��ړI�ł���Ə�b�ɍ������B

�@��b�͎l���������i���傤��Ⴍ�j���A���Ƃ��Ƃ��l�╨�������Ė{���ɋA�����B

�@����l���A�l�������߂�ꂽ�͖̂і�b�̌낿�ł���Ƃ������B |

�@����ɂ��A�����ɓ��������і�b�́A�����ɑO�����F���i���܂̒��C�i�`�l�j�s�F��j�Ɉڂ����B

�@�V���́A��哙�i���傤�����Ƃ��j�َ̈z�v�i���Ӂ��Ɏ��v��q�q��j���R�𗦂��ċ������ɐi�������B

�@�і�b�́A�V���̐N�U�ɑ��Č��ǁA�Ȃɂ��ł��Ȃ��܂ܑ�~���ɑ�����Ǝv����Ȏ��ȗ���̒n�ɂ͂������B

�@�p�̋I��\�l�i�O�Z�j�N�㌎���ɂ��A�і�b�͋v�z�����i�����ނ�j�Ɏɑ�����āA��N�ؗ������Ƃ����B

�@���̋v�z�����Ƃ́A�Ȏ��ȗ���̂��Ƃł���B |

�F��p

|

�@�v�z�����́A�u�����i�����j�v�u�w�j�i���イ���j�v�Ƃ����Ö����������i�`�����E�H���j�ɂ��Ă�̂����ʂł��邪�A�����ɂӂꂽ�悤�ɁA��~�͏����ɂ����邽�߁A�v�z����������Ɋ܂܂��Ƃ݂�̂����R�ł���B

�@�َz�v�́A�e�Ղɋ��������U�����āA������\������l�������������B

�@�������́A����ɂ���āA��œI�Ō������̂ł���A�O��N�ɂȂ��āA������щ����̐V���ւ̓��~�Ƃ����`�ŁA�ŏI�I�ɖŖS�����B

�@�V���́A�l�������̂̂��A�[�ȓۂ��ւđ�~���U�������B�O��N�̂��ƂƂ݂���B

�@�����āA����ƕ��s���āA��������������ł��������Ƃ̂������ɂ��A��[���J�����悤�ɂȂ����̂ł������B

�@���̂悤�ȋ������̖ŖS�́A�`�ɂƂ��Ă��A���N�����ɂ�����d�v�ȓ����������������Ƃ��Ӗ�����B

�@���������̍Ō�ɂ����āA�ߍ]�і�b���h������Ȃ���A�Ȃɂ��ł��Ȃ������Ƃ������Ƃ��A�`���̌��E�ł������B

�@����������œI�ȑŌ��������ƁA�����́A�`�ɗ���̂���߁A�S�ςɋ~����v�������B

�@�S�ς́A�����ɂ݂��悤�ɁA���łɑ����܂Ői�o���Ă����̂ł���A�����́A���̕S�όR�ɁA�����ւ̐i�������߂��̂ł���B

�@�O��N�ɕS�ς������ɐi�������̂́A���������ĕK�������N���Ӑ}�ɂ����̂Ƃ͂����Ȃ��B

�@�Ԗ��I�i����߂����j�ܔN�O�����̕S�ς̕\���́u���M�����āA���m��h�����A�c�c�s�����ċ~���������v�Ƃ���̂�����ɂ����낤�B

�@�����������ɐi�������S�ς́A�ΐV����ł́A����قǗL���ȗ͂ɂ͂Ȃ�Ȃ������B |

�H�R��i�|���T���\���j�@�S�ς��i�����������̎R��B

|

�@�����āA��~�܂Ői�o�����V���ƁA�����ɐi�������S�ςƂ́A���̉���암�ɂ����āA�Λ�����`���ƂȂ����̂ł���B

�@�Ƃ���ŋ��������̐V���ւ̓��~�ɂ��āA�w�O���j�L�x�V���{�I�̖@���i�ق��������|�b�v���j���\���i�O��j�N���ɂ͎��̂悤�ɋL���Ă���B

�@��������̋��w���i���イ�������L���N�w�j���A�܂���юO�q�A���j�̓z�@�i�ǂ������m�W�����j�A�܂�Ȃ��̕����i�ԂƂ������h�N�j�A���̕����i�Ԃ�傭���������N�j�Ƃ�������ɁA���̍���������ė��~���Ă����B

�@�@�����́A��������đҋ����A�㓙�̈ʂ������A�{����H�W�i���傭�䂤�j�ɂ����B

�@�q�̕��͂́A�V���Ɏd���Ċp���i��������j�ɂ��������B |

�@���̐V���̑ҋ��́A�j�i�Ƃ�������̂ł������B

�@�㓙�̈ʁA�Ƃ����̂́A�^���i���j�g���ł���A�M���ɉ������Ƃ������Ƃł���B

�@�ꑰ��s�ɏZ�܂킹�A�{����H�W�ɂ����Ă���B�V

�@���̂��������[�u�́A���Ƃłӂ��u�C�ߕ�����c�v�̕��͂ɂ����Ă��A�d�v�ȈӖ��������ƂɂȂ�B

�@�V���ƑΛ����Ă���܂��Ȃ����ĕS�ς́A�F�䂩�矙沘�i���Ёj�ɑJ�s���i�O���N�j�A�������S���E���

* �i���傤����j��ݒu���n���x�z�����������B

* �S���E����@�S�ς́A�𗐑J�s��A�����W���I�Ȓn���������n�߂��B

�@�S���́w�����i���イ���j�x�w�@���i��������j�x�w�k�j�i�ق����j�x�Ȃǂ̒����j���ɂ݂���B

�@���́w�ˉ��i����j�x���ɂ݂���B

�@�����Ă��킹�āA�m�ۂ�����汶�i������j�E�����i�����j�A����ɂ�����������i����j�ɂ�����i�o�̃��[�m�ɂ����āA�S���i�́j�E����ݒu�����B

�@�S�߂͌S���Ɠ����ł���B������������ɂ����郋�[�g�����̒n��������i���邵����A��j�ƌĂԂ��A�܂肻�������A�������������̂̂悤�Ȍ`�ł̎x�z��i�߂悤�Ƃ����̂ł���B

�@���R����́A�傫�Ȕg����ĂԂ��ƂɂȂ�B

�@�Ƃ��ɗF�D�ȊW�𑱂��Ă��������ɂƂ��ẮA�傫�Ȗ��ł������B

�@�V�����������ɑ��Ă��������悤�ȑΕ������ҋ��ƑΔ䂷��A���̗����͖��炩�ł���B

�@�������A�V�����̎p���ɕς��̂́A�ނ��듖�R�Ƃ����悤�B

4 ������u�C�ߕ�����c�v top

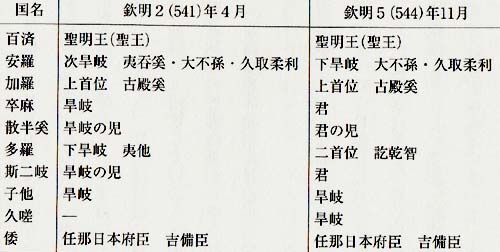

�@�w���{���I�x�ɂ��A�Ԗ����i�l��j�N�A�S�ς̐������i�����߂������A�����j�́A�C�߂̝ۊ��i�j������S���i���s�͂��܂̕}�P�j�ɏW�߂āA�C�߂��u�����v������₤�Ă���B

�@�Ԗ��ܖ��l�l�j�N�ɂ��A���l�ɝۊ������W���Ă����i�E�\�Q�Ɓj�B

�@�S�ςɂ����ĊJ���ꂽ��c�́A���̓��݂̂ł��邪�A���̊ԁA�������͐ϋɓI�ɁA�C�߂̝ۊ��ɓ������������Ă���B

�@��������ɔC�߂����悤�A�ƁB

�@�����ŕ������ׂ����Ƃ����u�C�߁v�Ƃ́A������i�����j�E��~�E�[�ȓۂ̎O���ł���A�����͐V���ɖłڂ��ꂽ���̂ł���B

�@���̕S�ςł̉�c���A�����ۘa���u�C�ߕ�����c�v�ƌĂ��A�����ł́A����𒆐S�ɂ������̈�A�̓������ꊇ���āu�C�ߕ�����c�v�ƌĂԂ��Ƃɂ����i�ȉ��A�u��c�v�Ƃ���j�B

�@�l��N�A���̉�c�ɂ��������A�S�ς͐V���ɑ��Ęa�c�����߂Ă���B

�@�k�̋��G������i�������聁�R�O�W���j�ɑ��ċ������ĐN�U���Ă������Ƃ������̂ł��邪�A�S�ςƂ��ẮA�V���̖ڂ��A�P����Ԃ̉���암���炻�点�����A�Ƃ����Ӑ}���������B

�@�����āA���̂����ŁA�S�ς͉��돔���ɑ��āA��c���J�����Ƃ����߂Ă���̂ł���B

�@�Ƃ���ŁA���̉�c�ɂ����āA�͂��߂āu�C�ߓ��{�{�v�Ƃ����p�ꂪ�o�ꂷ��B

�@�u�C�ߓ��{�{�v�Ƃ����A�����Ă̓��{�Ñ�j�w�E�ɂ�����ʐ����v�������ԁB

�@���Ȃ킿�Ñ���{�́A�l���I�㔼�ɒ��N�����ɏo�����āu�C�߁v���l�����A�Z���I���ɂ�����܂Œ����̊��ƂƂ��Ďx�z�E�o�c�����A���̂��߂̓����@�ւƂ��Č��n�ɐݒu�����̂��u�C�ߓ��{�{�v�ł������A�Ƃ�����̂ł���B |

�����颔C�ߕ�����c�(���S��)�Q�Ȏ҈ꗗ

�u���{���I�v��19�ɂ��

��C�ߕ�����c��Q�ȍ��} |

�@����ɂ��A��������̂܂ܔF�߂錤���҂͂قƂ�ǂ��Ȃ����A�u�C�ߓ��{�{�v��`���i�킳���j�A�܂�`����̎g�b�Ɠǂ݂����������ŁA���̎g�b�����̂悤�ȉ�c�ɎQ�Ȃ��āA����̖��ɔ������鐳���Ȍ������������Ƃ��A���邢�͂��̂悤�ȉ�c���A�P��I�ɊJ��������̍��c�̂ł���Ƃ��āA�`�̎g�b������ɎQ�Ȃ���̂��ʗ�ł������A�Ƃ����悤�ȗ����͂���B

�@�u�C�ߓ��{�{�v��`�̎g�b�Ƃ݂�̂͂����Ƃ��āA�`�̊֗^�͂���قǑ傫�Ȃ��̂ł������̂��낤���B

�@����͂������ɋ^��ł���B

�@�u�C�ߓ��{�{�v���A���{�́u�C�ߎx�z�v����Nj�����ɂ́A���̉�c�̗��j�I�Ȉʑ��͂��邱�Ƃ��s���Ȃ̂ł���B

�@���̓_���l�����Ȃ��ŁA����ɂƂ��ꂽ�c�_�ł��܂��悤�Ƃ���̂́A���@�Ƃ��Đ������Ȃ��B |

�}�P�i�ӂ�j������i�Ђ����炶�傤�j

��c�͕S�ω��s�̕}�P�ŊJ���ꂽ�B

|

5 �u�C�ߘ_�v���߂���c�_ top

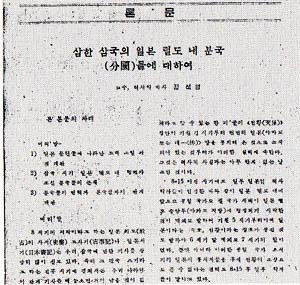

�@�k���N�̗��j�w�E�́A�\�A�̃A�J�f�~�[�ɂȂ���Ă���ꂽ�Љ�Ȋw�@�̉����̗��j���������哱����`�ŁA�܁Z�N��̌㔼�ɁA���������Ɏ���敪���c�_�����B

�@�Ƃ��ɁA�Ñオ���܂łŁA�����璆�����n�܂邩�A�Ƃ������ƁA���{��`�̖G��̎����͂����A�Ƃ�����肪�����ɋc�_���ꂽ�B

�@�O�҂ɂ��ẮA�v�P�i�ӂ�j�E�C���i�����j���Ñ�Ƃ��A�O������Ȍ�𒆐��Ƃ݂闧�ꂪ�L�͂ɂȂ��āA�_�����I�������B

�@�����āA�Ñ�j�ɂ�����A���̎��̉ۑ�Ƃ��āA����Γ�k�ْ̈[���q���c�_�����悤�ɂȂ����B

�@�܂�A�k�̊y�Q�i�炭�낤�j�S�A��́u�C�߁v�ł���B

�@���N�����̗��j�ɂƂ��āA���̓�͈ٕ��q�ł���A���̑��݂�F�߂邱�Ƃ́A�O���̓G�ɂ���ĐN������A�x�z���ꂽ���Ƃ�F�߂邱�Ƃł���B

�@���̂��߁A���O�Z�N��̓��{�������ɂ����Ē�R�^���̈�Ƃ��Đi�߂�ꂽ������`�j�w�ł��A���̑�\�҂̈�l�\�э_�i�V���`�F�z�j���A�y�Q�S�ݗɓ����i������傤�Ƃ��j������B

�@����́A�y�Q�S������𒆐S�Ƃ������N�������k���ɂ������̂ł͂Ȃ��A���ۂɂ͗ɓ��������ʂɂ������Ƃ������̂ŁA���N�����͊y�Q�S�x�z�Ƃ͊W���Ȃ������A�Ƃ�����|�ł���B

�@���̍l���͈��Z�Z�N�㏉�߂ɕ⋭����A���܂̖k���N�̊w�E�Œʐ��ƂȂ��Ă���B

�@�������A�w���{���I�x�ɖ��L����A�ق��̎����������đ̌n�����ꂽ�u�C�߁v�_�́A������`�̗��ꂩ����A�e�Ղɔᔻ�I�ӌ���ł��Ȃ������̂ł���B

�@������������̂Ȃ��ŁA���j�������̋@�֎��ł����w���j�Ȋw�x�̈��Z�O�N�̑�ꍆ�i�����͊u�����j�ɁA�������i�L���\�b�L�����j���u�O�؎O���̓��{�������ɂ��āv�Ƃ����_���\�����B

�@����́A�w���{���I�x�Ȃǂɂ������V���E�S�ςȂǂ̒��N�����̍����E�n�����A���́A�����ł͂Ȃ��A���N�����ɂ��铯���̍���{���Ƃ���A���{���̕����ł���A�Ƃ����l�����ł���A�܂�w���{���I�x�ɂ݂���A���{�ƒ��N�����Ƃ̊W�́A���ׂē��{���ł̏o�����ł���A���{�̂Ȃ��ɂ��镪���Ƃ̂������ł̏o�����ł������Ƃ݂�̂ł���B

�@���̂���̓��{�̌Ñ�j�w�E�́A��L�̂悤�ȁu�C�ߎx�z���v���ʐ��ł������B

�@���������ʐ������ꂩ�炭���������Ƃ����̂��A���̘_���ł������B

�@�����_���̂��̂́A���{�̊w�E�Ŏ�����邱�Ƃ͂Ȃ��������A���̒́A�傫�Șb����ĂB

�@�ꕔ�ɂ͒��N�i�V���i���Y���̏��Y�ł���Ƃ��Ė������铮�������������̂́A�^���ɎƂ߂āA����܂ł̒ʐ��ɑ��āA����ł悩�����̂��Ɣ��Ȃ��A�Č������ׂ��ł���Ƃ����������܂��Ă������B

�@���̈Ӗ��ŁA���_���́A�܂��ɉ���I�Ș_���ƂȂ����̂ł���A���{�̂��炽�ȌÑ�j�������܂��ɂ�������n�܂����̂ł������B |

�w���j�Ȋw�x���Z�O�N�ꍆ�Ɍf�ڂ��ꂽ

�������_���i�`�������j

|

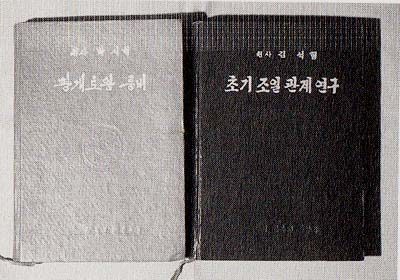

�@���_���́A���̌���Z�Z�N�ɁA�̌n�I���w���������W�����x�Ɍ������A���N�ɂ͖p�����i�p�N�V�q�����j�w�L�J�y���˔�x�����s����A����ɂƂ��Ȃ��āA�Ñ�̓��{�j�A�����W�j�Č����̓��������������Ă������B

�@�����Ă��܂́A���Ă̒ʐ��̂悤�Ȍ`�ŁA�����W���Ƃ炦�錩���͂قƂ�ǎp���������B

�@�k���N�ł́A�������̒�q�ފ쏟�i�`���q�X���j�ɂ���āA�����_������ɑ̌n������Ă���B

�@������������ނ̏o�g�n�ł���g���i���сj�𒆐S�ɂ��āA����n�̈╨�����z���Ă��邱�Ƃ����ƂɁA���{�̒��̕����i���N�n�����j���ڍׂɒNj��������̂ł���A�قƂ�Ǔ��{�j�����Ƃ����ׂ����̂ł���B

�@�w���{���I�x�̂Ȃ��ɂ́A���낻�̂��̂ɂ��Ă̋M�d�Ȏj������������܂܂�Ă���̂ł��邪�A���ꂪ�����ɂ��Ă̋L�q�ł���Ƃ݂邱�Ƃɂ���āA����j�ւ̓K�p������ɂ��Ă���B |

�w���������W�����x�i�E�j�A�w�L�J�y���˔�x�i���j

|

�@���Ă̒ʐ��́A���������L�q�𗘗p���A���炽�ȉ���j��藧���邱�Ƃɂ���āA�\���ɍ����ł���̂ł���A���₻�������i�K�ɓ��B���Ă���B

�@�����_�̂��߂ɖL���Ȏj�������Ă��Ă��܂��̂́A�����ւ�ɂ������Ƃł���B

6 �u�C�ߕ�����c�v�̎��� top

�@�u�C�ߓ��{�{�v���A���돔���̉���S�ω��Ƃ�������ɎQ�����邱�̂悤�ȉ�c���A���돔���̏d�v���������邽�߂ɍP��I�ɊJ���ꂽ���̂Ƃ݂闝�������������ǂ����A����܂ł݂Ă��������̏�������j�I�o�߂��炷��A���͂▾�炩�ł��낤�B

�@���������S�ς��Ăт����āA�����A���̏������Q�Ȃ���悤�ȉ�c���A���̎����ȑO�ɊJ����邱�Ƃ͂܂��l�����Ȃ��B

�@�Q�Ȃ��Ă��邱�́u��c�v�ɂ����Ă����A�����Ȃǂ͂Ƃ��ɐϋɓI�ɂƂ����킯�ł͂Ȃ��B

�@�������ʂ̎����A�ϋɓI�ł͂Ȃ������B

�@�S�ς���������`�Ŏ��������̂ł���B���̈Ӗ��ŁA���̉�c�������āA����S�̂̍��c�̂ƍl����̂́A�傫�Ȍ��ł���B

�@�F�D�ȏ��������̏W�܂�ɂ��Ă͔F�߂Ă悭�A���̏ꍇ�ł�����c�̂Ƃ����Ă��悩�낤�B

�@�����������Ɂu�C�ߓ��{�{�v���`�̎g�b��������肦�����ǂ����́A���̏����Ƃ̊W�ɂ��̂ł���A���Ƃ��A�����A���̉�c�ɂ͏I�n�A�������]�n���Ȃ������Ƃ�����B

�@����A�����E�����Ȃǂ̉���암�����̏W�܂���A�������ł��낤�B�����Ă��̏ꍇ�ɂ́A�S�ς�`�̎g�b��������Ĕ������邱�Ƃ����肦���ł��낤�B

�@�`�̎g�b�́A�������ĉ���S�̖̂��Ɋ֗^�ł����̂ł͂Ȃ��B

�@�@�u�C�ߓ��{�{�v���A���̂悤�ȓ���ȉ�c�ɂ�����肦���̂́A�����܂ł��Ȃ��A�`�ƈ����̌Â�����̊W�Ɋ�Â����̂Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A����ȏ�̂��̂ł͂Ȃ������̂ł���B

�@�����Ă��̂悤�ȏ�������A�����ɋ߂�����ɗ��������Ƃ͓��R�ł���B

�@�Q�Ȃ����������ꂼ��̎v�f���l���Ă݂悤�B�܂��u��c�v���哱�����S�ςł��邪�A�S�ς͐V���Ɠ��������Ԉ���ŁA����ɑ����S�����Ă���Ȃ������B

�@�u��c�v�ɂ����Ĉ�т��Ă݂���S�ϑ��̎咣�́A�u�C�ߓ��{�{�v�̓I�b�i�����͂̂��݁j�E�g���b�i���т̂��݁j�E�͓����i���킿�̂������j�E�����ړߎz�i�����̂��Ȃ��j�E���D���s�i����܂j��̕����ł���B

�@�ނ炪�V���ƒʌv�E�������Ă���A�Ƃ����̂����̗��R�ł���B

�@�I�b�E�͓�����͐V���ɉ������A���D���s�ɂ������ẮA�V���̓ޖ��i�Ȃ܁j�̈ߊ��i������j��g�ɂ��Ă���B

�@����́A�V���̐g����\��������̂ł���B���̍��D���s��́A�`�n�̈����l�ł���A�u�����v�͈����̈ӌ��ł��������B

�@�܂��S�ς́A�u�C�߁v�O�����ł̂͐V���̎��͂ɂ���Ăł͂Ȃ��A�u�����v�ɂ���Ăł���ƌJ��Ԃ��q�ׂĂ���B

�@����́A�V���ɓ������邱�Ƃ̊댯������Ă���̂ł��邪�A�S�ς̗��Q�Ƃ��Ă͓��R�A�Q�Ȃ̏����́u�����v���x�����Ă���̂ł���B

�@���������킹�l����A�S�ς��A���łɖłu�C�߁v�O���̕��������ۂɈӐ}���Ă����Ƃ͎v�����A����͂����܂ł����ڂł����āA�u��c�v�ɂ�����S�ς̐^�̑_���́A�����A�Ƃ��Ɉ����̐V���u�����v���Ƃ߂邱�Ƃł������Ƃ킩��B

�@�S�ς������̓������x������̂́A�����������V���̑��ɂ��A����܂łɊm�ۂ������؈Ȑ��̒n�����₤���Ȃ邩��ł�����B

�@���̂��߂Ɏl���I�ȗ��̗F�D�W�܂ł��������āA�̂���̊W�ɖ߂낤�A�Ɨv�����Ă���̂ł���B

�@����͍���Ƃ���������̂ł������B

�@�S�ς́A�V���Ɠ������Ă��̐����𒆒f�����������ŁA�������͂��߂Ƃ�����돔���̐V���Ƃ̒ʌv��������������Ƃ����̂ł���B

�@�ł́A���̈����͂ǂ��ł��낤���B�`�n�̈ړߎz�E���s�炪�A�g�b�c�ɑ��Ď哱�I�Ȗ������ʂ����Ă������Ƃ́A�S�ϑ����u��l�����{�{�̐��i�܂育�Ɓj���ق����܂܂ɂ��Ă���v�Ƃ����Ƃ���ł����i�Ԗ��I�ܔN�O�����j�B

�@��̓I�ɐ��i�����̂́A�V���Ƃ́u�ʌv�v�ł������B

�@���̔w�i�ɂ́A�S�ς��A�����Ȃ킿������萼���̒n�ɌS�߁E����ݒu�������Ƃ�����B

�@�Ɠ����ɁA�V�����������ɑ��ĂƂ����D���[�u����������Ă������̂Ǝv����B

�@�`���S�ςɌJ��Ԃ��v������̂��S�߁E���̓P�ނł������B

�@�����ɂƂ��Ċ댯����܂�Ȃ��S�߁E����P�p�����邱�Ƃ́A�����̏d�v�ȉۑ�ł������B

�@�ړߎz��͂��̂悤�Ȉ����̈ӌ����āA�`�̎g�b�����A�Ƃ������Ƃł��낤�B

�@�S�ς��ނ�̕��������X�ɗv�������̂́A�S�ς̗��Q���炷��A���R�̐����ł������̂ł���B

�@�Ȃ��A�S�ς��O�l���ڂ��悤�ɗv�����Ă���{���Ƃ́A�����܂ł��Ȃ��`���ł���B

�@�����͂��̂悤�ɁA�u��c�v�̎��_�ŁA���łɐV���Ɓu�ʌv�v���Ă����̂ł��낤�B

�@�������A�S�ς̐i���R�͂Ȃ������ɂƂǂ܂��Ă���A�u��c�v�ɂ͂Ȃ��Q�Ȃ���������Ȃ��A�Ƃ����̂�����ł������Ǝv����B

�@���������ꂼ��̎v�f�������ĎQ�Ȃ����u��c�v�́A���ǁA�Ȃɂ����߂邱�Ƃ��Ȃ��I�����B

�@�����́A���̂̂��܂��Ȃ��A�V���ɍ~�������̂ƍl������B

�@�w�O���j�L�x�n���u�ɂ��u�@�������啺�ň������i������j���y�܂��͈��S�����i������j�z��łڂ����v�Ƃ���B

�@���S�͈����i���ȁj�̌��ŁA�����ǁE���߂́A�����ٕ̈\�L�ł���B

�@�������@�������i�܈�l�`�l�Z�N�j�ł͑�������B

�@�w���{���I�x�Ԗ��I��\���i�ܘZ��j�N���ɁA�V�����u�����g�z�R�i����͂��ނ�j�v�ɒz�邵���Ƃ���B

�@���ꂪ�u�����̔g�z�R�v���Ӗ�����Ƃ���A�����͈����ł���A�g�z�R����̓I�ɂǂ��ɂ����邩�͂킩��Ȃ����̂́A�ܘZ��N�ɂ́A�V���������ɒz�邷�邱�Ƃ��ł����Ƃ������Ƃł���A��ʂɂ����ܘZ��N�����O�ɁA�V���ɍ~���Ă����\��������Ƃ������ƂɂȂ�B

�@������ɂ��Ă��A�l���I�㔼�ȗ��A�`�Ɠ����W�ɂ���������암�����́A�������ď��ł��Ă������̂ł���A���̍ŏI�ǖʂł́A����Ȃ��Ƃɘ`�́A�ނ��낻��ɉגS�����`�ɂȂ����B

�@�������A�V���̉���암�i�o�ɑ��āA�Ȃɂ��ł��Ȃ������`�Ƃ��ẮA�����̈ӌ��������蔽�����肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ������̂ł��낤�B |

�`�@�������@�c�B�i�L�����W���j�s�F峴���i�q���q�����h���j�ɂ���B

|

7 ����̖ŖS�� top

|

����Ɍ��Ă�ꂽ���ӓ�

|

���ӑ��@���ӂ��V���ɖS���������ƏZ��

���B�i�`�����W���j�̒e�Ց�ɂ���B

���ӂ̒Ǖ��

|

�@�u��c�v�ɂ͂܂��A�����A���������Q�Ȃ��Ă����B

�@�S�ςɂ͌�汶�E�����ւƐi�o����A�������������V���Ƃ̂������ɂ���[���J�����ƂɂȂ��������A�������ł��������A�S�ς̈����i������щ��ւ̌S�߁E���ݒu���܂������A���ɂƂ��Đ[���ȑŌ������������B

�@�������ĘA�������́A�S�ρE�V���̗��卑�ɖڑO�܂Ŕ����A�Ɨ�������Ԃł̑������A����ȏɗ������������B

�@�����́A���̂悤�ȓ�ґ���𔗂�ꂽ�悤�ȏ̂��ƂŁA�u��c�v�ɗՂ��̂Ǝv����B

�@�����Ă܂��Ȃ��A�����Ƃ͋t�ɁA�S�ϊ��̎p�����Ƃ��Ă������悤�ł���B

��������͐e�S�ϔh�Ɛe�V���h�ɓ���A�Η����N�������ł��낤���A�K�������S�ʓI�ɐe�S�ϐ�����Ƃ����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��낤���A���̌�̌o�߂���́A�S�ς��̎p��������������̂ł���B����́A�����ƈ���Ă����ꂽ�n���I�ȏ����ɂ��̂�������Ȃ��B

�@������i���₲�Ɓ��J���O���j�̋Ȃ������������i���낭���E���N�A��̎ʐ^�W�j�́A�e�V���h�ł������悤�ŁA���̂悤�ȍ����̂Ȃ��ŁA�V���ɖS�����Ă����̂ł���B

�@�S�ςƐV���̓����́A���ꂼ�ꂪ�����̂ւƐi�o���Ă������Ƃŋ@�\���Ă������A�܌܈�N�ɕS�ς����Ƃ̉��s�����D��ƁA���̗��N�A�V���́A�����D�悵�Đ�̂��A���̒n��ɐV�B�i���イ�j��ݒu�����B

�@���R�A�����͌��A�܌l�N�ɂ͗�������킷��ɂ�����B���ߕS�ς��D���ł��������A�������Ō�̉��̉��q�ł�������͂�������V�B�R�̎Q��ɂ��A�V�����D���ɓ]���A�S�ς̐��������펀���A�V���̑叟���ɏI��B

�@�ǎR���i���傤�A���R��j�̐킢�ł���B

�@����́A�����������������S�ς́A�\�������ʏo�����ł������B

�@�V���́A���̎����ɋ}���ɐ������Ă����̂ł������B

�@���̂Ƃ������́A�S�ϑ��ɗ����ĎQ�킵�Ă����B

�@�����āA���ꂪ�����A�������̖ŖS�������炩���߂��Ƃ�����B

|

���J���@�����ʒu�Ƃ͈قȂ邪�A���݂����J�W�Ɍ����Ă���B

|

�`�^�������@�c�B�s���x���i�\�A�N�g���j�Õ��Q�̂Ȃ��ɂ���B

|

�@�V���̑����U���́A�ܘZ��N�����J�i�`�����j�����j�ւ̎��Ѝs���̂̂��i���J���j*�A���N�ɂȂ��ꂽ�B

* ���J���@�@�V���̐^��������̔蕶�B�c���쓹���J�S���J�W�ɂ���B

�@�^�����̔�́A����ȊO�ɒO�z�ԏ��i�j�����`���N�\���j�E�k���R�i�v�b�J���T���j��E������i�t�@���`���������j��E���_��肪�݂����Ă���B

�@�i���҂͖k���N�ɂ���j�B

�@�w�O���j�L�x�ł́A�^���i�`�k���j����\�O�i�ܘZ��j�N���ɁA

�@�u�㌎�A���낪�������B���َ͈z�v�i�����Ӂj�ɖ����Ă���������B

�@�z�����i��������j�������⍲�����B

�@�z���܂͌܁Z�Z�Z�R�𗦂��Đ�ɒy���Đ�h���i�������j�ɂ͂��蔒���𗧂Ă��B

�@�钆�͋��A�ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�@�َz�v�����𗦂��ėՂނƁA�ꎞ�ɂ݂ȍ~�����v |

�@�Ƃ���悤�ɁA����߂ĊȒP�ɋL����Ă���B

�@�������āA����낪�~��Ɠ����ɁA�A�����������ׂč~�������̂ƍl������B

�@�����܂ő������Ă������돔���́A�����ł��ׂĐV���̂ƂȂ��āA����j�̖�������̂ł������B

�@����́A���̂悤�ɁA���̕S�ρA���̐V���̂��������������āA���̊O���ƒ�R�̗��j�����ǂ����Ƃ�����B

�@���̂��Ƃ��I���ɋ߂������ɏW��I�ɂ������̂́A�ނ��듖�R�Ƃ����悤�B

�@����ɂ��̂悤�ȊO�����Ȃ���A���Ƃ��Α����A���͏\���Ɉ�̂܂Ƃ܂�A���Ȃ킿�����덑�Ƃ��Đ������Ă������̂ł͂Ȃ��낤���B

�@�O���͂����ł��A�����𑣐i�������ʂƓ����ɁA�j�Q�v���Ƃ��Ă�������Ă���B

�@�Ȃ��A�����܂ł݂Ă����`�̈ʒu�t���ɂ��ẮA���{�j�̗��ꂩ��́A�s�����c�邩������Ȃ��B

�@�������A�w���{���I�x�̂��肾���C���[�W���킴�킢���Ă��銴������A����@����K�v������B

�@����j�̗��ꂩ�炷��A���ۘ`�̊֗^�͋Ǖ��I�Ȃ��̂ŁA�Ƃ��Ɋւ��̐[���������������ܐ��I���܂łɐ��͂𐊂������Ă��������Ƃ������āA�����ӂ�Ƃ̊W���c���Ă��������x�ɍl���Ă����̂��Ó��ł��낤�B

�@�����A���̉e�́A�����ƂȂ��ŁA�˂ɑ傫���̂��������Ă����Ƃ������Ƃ͂ł���B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |