|

****************************************

Home 概要 ロゼッタ石 大ピラミッド ツタンカーメン王

第三部 ツタンカーメン王のなぞ

1 頭のいたい館長さん

top

|

四つの人間の頭のかざりがついた箱

|

宝庫の内部。4人の女神にまもられた黄金の箱

|

一八八一年の春のことである。

「しめた! やっと、謎を解く鍵を手にいれることができたぞ。」

カイロの博物館のマスペロ館長は、おどりあがってよろこんだ。だがつぎには、何ともなさけない顔で首をふった。

「地元のエジプトではわがらずに、海をへだてたヨーロッパから、情報を知らせてくれたんだからな。

体裁のわるい話だ。」

体裁がわるかろうとどうだろうと、とにかくこれで、泥棒どもの根城をつきとめることができそうだ。

やっきになってさがしても、尻尾を捕まえることのできなかった泥棒どもの、首の根っこを捕まえてやれる。

そしてそいつらは、きっと大盗賊団に違いない。

「よろしい。博物館の助手を探偵にして、奴らがどこから宝物を盗み出してくるのか。

また、その親玉は誰なのか、今度こそ、つきとめてみせるぞ。」

さっそくマスペロ館長のいいつけで、博物館の若い助手が、金持の観光客にばけることになって、ナイル川を船でさかのぼっていった。

事件というのは、こうである。

その頃エジプトの町で、大昔のエジプトの王の持物だった非常に貴重な品物が、密かに売ったり買ったりされていた。

マスペロ館長は、その証拠をつかんでいたのである。

ピラミッド見物によその国からきた観光客は、大抵、みやげもの屋で本物に似せてつくった新しい品物を買って帰る。

偽物ではない本物ですと耳元でささやかれて、ほくほくしながら大金をはらって買った品物があったとしても、お気の毒さま! そのほとんどは、偽物だったのである。

そんな偽物の売り買いには、マスペロ館長は用がない。

ところが本物が売り買いされているのでは、館長たるもの、やきもきしないわけにはいかなかった。

大体エジプトには、ピラミッドが、光り輝く長い歴史をしめしている。

そのピラミッドとともに、王の墓をあばく盗賊の歴史も、負けずおとらずで、そのやりくちの巧妙さから、規模の大きさから、大胆不敵さから、そのいうにいわれぬ苦心のていどから、まさに大昔からの名誉ある伝統をほこっていた。

ナポレオンが、エジプトに兵をすすめたとき、

「兵士諸君! 高くそびえるピラミッドは、四千年の目をひらいて、フランス軍の君たちの行動を見まもっているぞ!」と、ピラミッドを指さして名言をはいたことは、前に書いたが、その四千年は盗賊の歴史でもあったのだ。

だから多少は、ピラミッドの中にあった本物の宝物だって、先祖の盗んだものがあっちこっちに出回っていたとしても、不思議ではない。

が、いま出回っているのは、先祖の盗んだ宝物とは、品物が違っていた。

まず、紀元前一〇〇〇年ぐらいの、第二十一王朝期といわれている時代のものだった。

ピラミッドから盗んだものなら、これよりもっと古い。

博物館だって手にいれることのできない宝物が、闇市場で売られている。

おまけにその宝物をもっていた王様の時代のことは、よくわかっていない。

その宝物は学問の上でも、とても、大切なものなのだ。

そんな宝の出所が、これまたさっぱりわからない。

マスペロ館長は、頭がガンガンした。

館長の仕事は正式にいうと、エジプト古代遺物管理庁長官(エジプトの大昔の文化をしめす品物を保存し、取締る役所の一番の責任者)という、いかめしいものだったからだ。

そこへ例の情報がとびこんできた。情報は、つぎのようなことを知らせていた。

ある時バトンというアメリカ人が、ナイル川をさかのぼって、ルクソールという町へ旅行をした。

バトンさんは、古美術を確かめる目には、大いに自信があったので、ぼろい買いものをしてやろうと、薄暗い裏通りや市場の奥にかくされた部屋で、あやしげな商人たちと取り引きするつもりだった。

ある日、バトンさんはそういう商人から、

「本物だよ。買わないかね? 安くしとくよ、フランク。」

と、よびかけられた。

外国のお客は、誰でもフランクとよばれることになっている。

フランクのバトンさんは、『パピルス』というものを買った。

パピルスは、ヨーロッパでまだ紙が発明されない時代に、エジプトでパピルスという草の茎からつくった、強くて美しい紙だった。

その紙に書いてあることは、大昔のエジプトを知るのに、みな役にたつことばかりだ。

バトンさんは、パピルスをトランクの底にいれ、税関をごまかして、うまうまと国外に持ち出した。

さて、ヨーロッパまできたらひと安心である。そのパピルスを目ききの専門家に見てもらった。

すると本物も本物、第二十一王朝期の王様の墓に入っていた貴重なものだとわかった。

バトンさんは、鼻高々だ。出所をしゃべっても、獲物を取上げられる心配はない。

実は私はね、この品物を……と、自慢をしながら、あらいざらいしゃべった。

専門家は、そのバトンさんの話をくわしくマスペロ館長に報告した。

そこで助手は探偵となり、カイロからナイル川をさかのぼること六百キロのルクソールへ出かけたのだった。

ルクソールヘつくと素人探偵は、金持のフランクさんにばけた。

そしてバトンがやったように、うさんくさい裏町や、路地をほっつきまわった。

偽物には手をださず、美術品に目のこえた金持紳士として、評判になるように心がけ、商人たちにはうちとけて、きばってお金を使った。

そしてとうとう、そのかいがあった。

ある日、素人(しろうと)探偵はござにすわっている商人から、いわくありげに目くばせされた。

「いかがです、フランク、本物ですぜ。」

出されたのは小さな彫像である。まさしく本物、三千年ぐらい昔の王様の持物だ。

素人探偵は、苦しいほど胸がときめいたが、なにくわぬ顔で、いかにもフランクらしく値切りはじめた。

長い時間をかけてかけひきをやって、その品物を買うと商人にささやいた。

「僕はもっと、価値のあるものが欲しいんだよ。値段は高くてもいいんだ。」

すると、商人もささやいた。

「ではね、フランク。すごい物もってる人にあわせるよ。」

いっぱい食った商人は、素人探偵を、ラスールというアラビア人に紹介し

素人探偵はラスールとつきあって、ラスールがもっている別の宝物や王様のミイラまで拝見し、こいつこそ泥棒と見定めたうえで、ラスールを捕まえた。

ところがラスールは、村の古い家柄の主人だった。

家族、親類はもとより村中が総出で、ラスールは盗賊ではないといった。

ラスールも、少しは痛い目にあわされたが、

「わしが何で、泥棒をしなければならないんだね。」

と、いいはった。 |

博物館の助手は素人探偵となり、

ルクソールの町を宝物探しにうろついた。

|

マスペロ館長もブルグシュ副館長も、これではあきらめないわけにはいかなった。

素人探偵は熱をだして、ルクソールで寝こんでしまった。

しかし風のふきまわしがよくなって、ラスールの親類の一人が、自分らは泥棒であることをぶちまけた。

ラスールの家族親類から、村中みんな熱心な墓盗人であることがわかったのだ。

この職業ははるかな先祖から、たえることなくまもりつがれてきていて、さかのぼったら紀元前二二〇〇年からの伝統をもっていたのである。

さっそく博物館からブルグシュ副館長がルクソールに急行した。

この泥棒村が自分たちの財産にしていて、銀行から金をひきだすように、必要におうじてミイラや宝物を持ち出すことのできる宝庫を、とりおさえねばならぬ。

「それはどこにあるんだ! すっかり白状したら、お前の罪はゆるす。それどころか、ほうびをやるぞ。」

「教えてもよいが、いくらくれる?」と、ラスールはいった。

「五万フランではどうだ? どこにある?」

「『王家の谷』のほうだな。口でいっただけではわからんよ。連れていってやろう。」

|

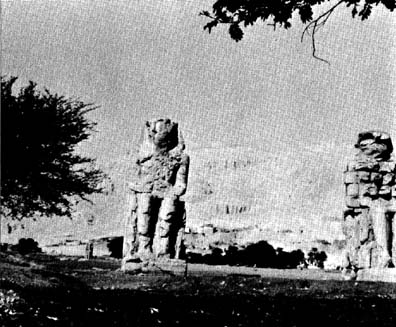

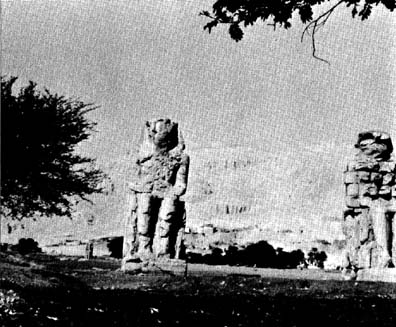

ツタンカーメン王の墓がある『王家の谷』

|

メムノンの巨像といわれるアメンホテプ3世像(第18王朝)

|

2 泥棒と考古学者 top

一八八一年七月五日。

ラスールはブルグシュ副館長をつれて、ナイル川の西のけわしい山岳地帯にわけいった。

ゴツゴツした岩山をよじのばった。それは、『王家の谷』をかこむ岩山だった。ラスールは、立ちどまった。

「そこに、王の墓の入口がある。」

岩にかくれた、小さな暗い入口だった。

ブルグシュはこのぶっそうな案内人には、見張りをつけておいて、綱で洞穴を下った。

深さ十一メートル。足がやっと岩底についた。そこから、地下の廊下が六十メートルつづいていた。

そこに八平方メートルの部屋があり、さらに八十メートルの別の廊下がのびていた。

ブルグシュはかわいそうに、自分の目や頭をうたがわねばならなかった。

「私は夢をみているのではないだろうか? アラビアン・ナイトの、あの途方もない宝の山の夢を……!」

ブルグシュは、ひざががくがくした。

宝のうちでも、一番価値のあるミイラの棺が、たくさん壁にたてかけてあったり、床によこたわっている。

ブルグシュは、それに刻まれている文字を読んだ。

ろうそくの光に照らし出されたこれらの宝物は、三千年も昔の王や王妃など、総勢四十人ほどのミイラの棺と、彼らの贅沢な持物だった。

これらの宝物を、泥棒どもの銀行においておくわけにはいかない。

これを全部カイロヘ運ぶことにした。三百人の人夫が雇われた。

ある王の棺などは、運ぶのに十六人の人夫が必要だった。

先祖このかた、泥棒を職業にしてきた村人は、総出で宝を見おくった。

女たちは持ち去られる王の棺が、自分らの親しい身うちであったもののように泣いた。

男たちは興奮して、銃を空にぶっぱなした。

ブルグシュは自分こそ、泥棒なのではないかという気がしたくらいだった。

それから七年のち、別の王様の墓が発見された。

この墓はまえの『王様のミイラのアパート』ではなくて、一人の王の住まいであり、そこに十二人の王が同居していた。

発見者は自分がえらんだ墓地にいる王に敬意を表して、そこに安置しておくことにし、鉄の柵をこしらえ番人をおいた。

それから二年ぐらいは、まずまずこともなくすぎていったが、ある日

「大変です! 墓が盗賊団におそわれました。泥棒どもは、武装しておりました。」

と番人の一人が、このあたりのテーベ地区の監督官であるイギリス人のハワード・カーター青年のもとに、かけこんできた。

カーターはすぐさま、現場にかけつけた。

ところが墓の家主の王様は、棺からだされて地上に転がっていた。

ミイラをぐるぐるまいてある布ははがされ、王様は裸になっていた。

だが泥棒どもも、きっと大きな失望を味わったことだろう。

ミイラが身につけていた金は、とっくの昔、およそ千年以上も前の彼らの大先輩が、ぬかりなく持ち去っていたのだった。

だから後輩の泥棒は、船の置物一つで満足しなければならなかった。

それにしても犯人は、取り押えねばならぬ。カーターは、名探偵の素質があった。

まず、錠前を調べて、つぶやいた。

「錠は開いているが、こじあけたあとはない。とすると番人たちも泥棒の仲間だ。」

つぎに現場に残された足跡の寸法をはかった。すると、それはあのラスールの足跡にぴったりだった。

警察犬を使ってその足跡をたどると、足跡はラスール一族の泥棒村にはいり、ラスールの家の前で消えていた。

しかし、ラスールはこういった。

「わしがなんで、泥棒をしなければならないんだね。」

ラスールは今度、最後までがんばりとおすことができた。

盗賊と考古学者――この二つの職業は、このエジプトではたがいに、わざをきそいあう運命にあった。

そしてこれは考古学者にとって、けっして愉快なゲームではなかった。

カーター青年の師である、偉大な考古学者のピトリー先生は、入口のないピラミッドに大がかりな方法で、外から穴をぶちぬいて、ピラミッドの中心にある部屋にはいった。

だがそこはとっくに、盗賊どもが荒したあとだった。ピトリー先生は嘆いて言った。

「ああ! 奴はわしよりも上手(うわて)だ。」

しかし死んでこの世にいない泥棒たちが相手では、さきをこされたことを憤慨はしても、身に危険がせまることはない。

だがラスールとその一族のような、生きている泥棒との付き合いには、非常な勇気がいった。

そしてカーターには、その勇気があった。

やがて、盗賊ラスール老人の孫たちが、いく組かの盗賊団をつくりあげ、活躍をはじめた。

そのうちの運のよかった一団が、『王家の谷』の上の丘で、一つの墓を発見した。

そのことをかぎつけた他の一団が、その宝の銀行を横取りしようとおしよせ、華々しく一戦を交えた。

結局、横取りは成功して、いま彼らは仕事中であるというニュースを、カーターは聞いたのだ。

「人夫をあつめろ。せいぞろいだ。」

いいお月夜だった。カーターは、見ばえのしない人夫の一隊をひきいて、けわしい坂をのぼった。真夜中になっていた。

盗賊どもは、垂直にきり立ったがけに、つなをおろしていた。耳をすますと、下でごそごそやっている物音がきこえる。

カーターは盗賊どもの綱を切って、べつに自分の綱で盗賊どもの中におりていった。

実際、カーターにとっても、気持のよいものではなかった。――カーターはあとで、かなり憂鬱だったといっている。

下についたカーターは八人の盗賊たちとにらみあった。カーターは、いった。

「お前たちは僕の綱でにげるか、それとも綱をとりはらわれたままここに残るか、どっちかにしろ。」

盗賊どもは相手がカーターでは、ききわけよくしたほうがいいと考えたので、カーターをそこに残して去っていった。

カーターは墓の中で夜をすごした。

ところでその墓に宝物はなくて、からっぽの石の棺があっただけだった。

こういう話では、たとえカーターがすぐれた考古学者であっても、勇敢に盗賊どもとわたりあった、あのアメリカ西部の名保安官を思いおこさせるだけである。

だがそんなことは、カーターの本来の性質であって、カーターがのちに世界に残したような仕事ではなかった。 |

カーターは話を聞いて現場に駆け付け、

地下の洞窟にロープで下りたが、

そこに盗賊の一味がいた。

|

|

王家の谷付近のクルナ村、地下には王の墓がある

|

読書を楽しむカーナボン卿――カーターの相棒

|

カーターが世界に残すようになった仕事は、マスペロ館長がカーターに、一人ののっぽのイギリス紳士(カーナボン)を紹介したことがきっかけとなった。

館長はそのイギリス紳士に、こういった。

「あなたのお望みにかなう人間は、たった一人しかいません。

ピラミッドを研究したピトリーの弟子で、ハワード・カーターという若い男です。

まえはこの博物館の画家だったのですが、今はたいした考古学者でね。

それもふかい知識をもっているだけではありません。よく動きよく走りまわります。

そしてカーターほど、『王家の谷』にくわしい者はいませんよ。カーターと組みなさい。

ただしこれ以上『王家の谷』から、あなたが期待しているような物が発見できるかどうかは、うけあえませんな。

なにしろ『王家の谷』は、大昔は盗賊どもが丹念に探し回り、今はカーターがその仕上げをしているんですからね、カーナボンさん。」

でカーナボンは、カーターをたずねた。カーターは上品な顔のこのお客を、心良くむかえた。

「『王家の谷』を発掘なさりたいそうですが、どういうお気持でおやりになるんですか?」

大金持でひまのある人は、たまたま物好きな心をおこす。

そしてカーナボンが、もしもベルツオニのような人間だったら、カーターは協力を断わるつもりだった。

ベルツオニは昔の人だが、ふとしたことでエジプトにきて、ミイラさがしに夢中になった。――

カーターはカーナボンに、そのベルツオニの話をした。

「……ベルツオニは、大きな墓をさがしあてだそうです。

墓の廊下の空気はムンムンしていて、いまにも息がつまりそうでした。

その廊下は三百メートルもつづいていました。ミイラが、あっちこっちに積み重なっていました。

ベルツオニは恐くなって、ガタガタ震えました。

ろうそくをもってついてきた裸の農夫までが、ベルツオニにはミイラのように見えました。

ベルツオニはあえいで、くらがりの中にしゃがんでしまいました。

ところがミイラの山が、いまにもベルツオニめがけて倒れかかり、自分をうめてしまいそうで、長い間、動くこともできなくなったそうです。

僕はベルツオニがそこで埋れ死をしたって、たいして気の毒な気はしないでしょう。

彼は『集め屋』とよばれていたのです。

芸術や歴史について尊敬も理解もなく、ミイラをやすく手にいれて、ヨーロヨパヘたたき売りました。

全くラスールと同じ心がけです。ラスールも売って金に替えるだけの価値しか、わからなかったのですからね。」 |

しかし、カーターを訪ねてきたそのお客には、まずそんな心配は、いらないようだった。

カーナボンはイギリスの貴族で、お父さんは大臣や総督をした人だった。

カーナボンは青年の頃から古美術の店にかよって、陶器や版画を買うのが好きだった。

イギリスでは競馬にこるのは、上品でちょいとしゃれた身分のある人の趣味だった。カーナボンは競馬の常連で、また弓では名射手、ヨッ卜では世界一周旅行をした。

イギリスで三番めに自家用車の運転免許をとって乗りまわしていたが、ドイツで事故をおこして、あぶなく命をおとすところだった。

医者のすすめで、冬はエジプトですごすことになった。

エジプトは冬は暖かさがちょうどよくて、方々でさかんに古代遺跡の発掘が行われる。

それを見学したカーナボンは、

「ほう。これは、すばらしいスポーツじやないか。

おまけに価値のある美術品を発掘するのだから、私にうってつけの仕事だ。」とさっそく、自分も掘り始めた。

しかしすぐに、『王家の谷』にくわしい考古学者の助けを借りなければ、できるものではないと気がついた。

そこでマスペロ館長に相談して、カーターを紹介してもらったというわけだったのである。

それは一九〇六年のことで、カーナボンは四十才、カーターは七つ年下だった。

カーナボンはカーターを、たのもしい人物だと思った。

カーターもカーナボンを、この人となら一緒にやれると思った。 |

カーナボンはカーターを訪ね、二人は共同で

新しい発掘調査をすることになった。

|

3 『王家の谷』のいわれ top

王の墓を荒れ果てた小さな谷に、そっと葬(ほうむ)るということは、元々、墓泥棒に困りはてたエジプトの王様が、思案の末ひねりだした知恵だった。

王様や貴族たちは、死んで加工されてミイラとなってからも、自分たちの贅沢な品ものを、たくさんそばにおきたがった。 それは格別、王様たちが欲ばりであったというよりも、死んだのちでも生きていられると、信じていたからである。

そのときには自分たちは、『カー』という目に見えないものになって、見えない世界で生活をする。

だから自分がミイラになったそのときには、食べ物、飲物、風呂の水、香水、着物、ベッドから、椅子、戸棚、食器に楽器、エジプト将棋のような、あそび道具まで、そっくり、墓にはこびこませた。

『カー』が、不自由をしないようにである。

王様の『カー』は、特別権利があって、ピラミッドから自由に外出できることになっていた。

別荘をもっている『カー』もいたし、船あそびのために、船の用意をした王様もいた。

そういう『カー』の生活を、ふとどきな奴に荒されないよう、大きな石を積み上げたピラミッドの中には、隠し戸や、ゆきづまりの道や、秘密の通路、迷路、何十トンもあるおとし戸や石のふたなど、ありったけの知恵をしぼったトリックが仕掛てあった。

それでも、泥棒どもにはかなわなかった。

泥棒どもにも、それをやぶるのは非常なスリルであったろうが、いつでも難所をとっぱして、物いわぬミイラの宝をせしめることができた。

とうとう、第十八王朝のはじめ、トウトメス一世が王となったとき(紀元前一五〇〇年ごろ)には、荒されない墓はなくなってしまった。

王様たちはいくらピラミッドを築いたところで、あのざまでは多分、自分らも……と思うと、いてもたってもいられなかった。

今後はもう、あのピラミッド式の墓はあきらめて、人の知らない場所にこっそり葬(ほうむ)らせることにしようではないか。

それが死んでからの身のためだと、考えた。

だが、人のあおぎ見る雄大なピラミッドの墓にも未練があったし、また前の人のやったことを忠実に真似をしていく、昔かたぎの王たちにとっては、身にしみてつらいことであった。 |

|

また不便なこともある。

墓は人目につかないところにおくとしても、神殿は大目につく場所に建てなければならない。

神殿がないと、お供え物が手にはいらないのだ。

それでは、『カー』は、ひもじいだろう。

また神殿と墓が離れていたら、『カー』はその間を、始終往復しなければならない。

それも、大儀(たいぎ)なことであった。

しかし王たちは、自分が『カー』になってから、そのくらいは我慢をしなければとあきらめた。

で、トウトメス一世は、ついに、自分の『カー』のために、それを実行した。

首都テーベの川向こうにある『死者の都』に神殿は建てたが、墓のありかは内緒にしたのだ。

それからのち王たちは、ざっと五百年ばかり、トウトメス一世を真似た。

これで、王たちの死後の生活はやすらかになったろうか。

そうはいかない。代々の王のこの作戦は、泥棒たちの暮らしにひびいた。

また商売熱心な彼らにとって、かなりむかつくことでもあった。

王の墓さえ探しあてたら、探すのにどんな苦労があっても、宝の山にありつける。

黙って腕組みなんかしていることがあろうか。

それにまた、『隠しごとは、いつか阻(はば)れる』という戒(いまし)めは嘘ではなかった。

泥棒のたゆまぬ根気のせいもあろうし、墓を工事した人問のうちで、秘密をしゃべった奴も、かならずいたに違いない。

前にはピラミッドの神官さえ、盗賊の案内役を勤めたくらいである。

秘密の墓の人夫たちを、工事がすんだら永遠にしゃべらないように、殺してしまった王もいるというのに、トウトメス一世の墓をつくった最高建築官イネニは、自慢話を自分の墓の壁に刻まねば、気分がおさまらなかったのである。

『私はただ一人、断崖にある王の墓を掘る指揮をした。見る者もなく、聞く者もなく……。のちになり、私の知恵はたたえられるであろう。』

その断崖は神殿の北にある、荒れ果てた小さな谷だった。これが、『王家の谷』である。

五百年の間、代々の王や王妃や王子や王女や、その他身分の高い人々の墓が次々にでき、やがて泥棒どもに、次々にやられていった。

死んだ王の身に危険をかんじた、生きている王たちは、死んだ王の『カー』のために、泥棒どものねらいそうにない場所へと、ミイラをひきずりまわした。

泥棒との追っかけごっこがはじまった。死んだ王は、思いもかけぬさすらいの旅をはじめた。

墓を失った者ばかりの四十人の隠れ家は、とどのつまりマスペロ館長が、ヨーロッパから情報を受取るまでは、ラスール一族の銀行となっていたのである。

こんなありさまだったから、考古学者に発見されるまで、自分の墓に住みついていた王はめずらしかった。

そこにはよそから避難してきた同居の王が、十二人もいたくらいである。

けれどもこの王も、宝はとっくにぬすまれていた上に、ラスールと番人のために裸にされてころがされた。

カーター青年が警察犬を使った、あの事件の被害者だった王様である。

しかしカーターは、番人が泥棒の手先になるぐらいのことには、おどろかなかった。

カーターは博物館のブルグシュ副館長がみつけた『パピルス』の、古い文書に記された一事件を知っていた。

それによると番人どころか、いまでいうとマスペロ館長やカーターと同じ任務の人が、泥棒とぐるになって、『王家の谷』を荒したそうである。

三千年ぐらいまえ、『死者の都』のとりしまりの長官が、泥棒の一味だった。

それをかねて苦々しく思っていたテーベの市長が、我慢がならずに裁判所にうったえた。

取調べがはじまった。

ところが取調べの委員たちの多くが、やはり泥棒どもと手でつねったり、足の指でつねって合図をする間柄だった。

それまでに、ずいぶんもうけさせても、もらっていた。

長官は無罪、逆に市長を偽のうったえをしたといって、罪におとしてしまった。

ところがやがて、長官と関係のある八人組の泥棒が捕まったので、市長のうったえが本当だったということがわかった。

泥棒どもは、こんな具合に白状した。

「あっしらが、棺を開いたら、王様が入ってござらっしゃいました。

だもんで、布をひっぺがしましたら、ミイラは、首にたくさんの魔よけと、金の飾りものの大きな輪をつけておいででした。頭には、金のお面をかぶり、どこもかしこも、すっかり金だらけでごぜえました。

棺は、内も外も、金や銀でごぜえました。たまげるほどすばらしい宝石が、ちりばめてごぜえました。

で、あっしらは、それらをみんな、いただきやしたんで。

お妃さまのミイラからも、おんなじように、いただきやした。

そばにあった金銀の鉢や像なども、一緒に、へえ。

そしてみんなと、不公平なしに分けましたんで。」 |

そして泥棒どもは王と王妃のミイラは、火をつけてやいてしまったのだった。

『王家の谷』荒しの泥棒の物語は、かぞえあげればきりがないくらいだった。 |

三千年前にもあったという、

ピラミッドの宝物の不正

|

|

古代エジプトの書記の座像

|

ツタンカーメン王の墓から出た木ぼりのウシャブティ(小像)

|

谷は王の住み家であるとともに、泥棒どもの住み家でもあったのだ。

こんなふうでは一体、今日まで満足に残っているものがあるだろうか?

いつ頃のことかわからないがすごい大雨がふって、土や砂を谷におしながし、昔の泥棒どもの銀行のあとは、その下におしかくされてしまった。

宝をはぎとられた王たちは、そののち、やすらかにひと眠りしたことだろう。

それに何千年もの間、太陽は雲ない空からつよい光りがそそいで、この土地をすっかり砂漠にかえてしまっていた。

カーターとカーナボン卿がコンビになる二百年ぐらいまえから、『王家の谷』は白人の手によって、すこしずつ発掘がはじまっていた。

そして大抵は、泥棒に先回りされていることを発見するのだった。

一九〇二年になって、アメリカ人のデービスという弁護士が、エジプト政府から発掘の許可をもらって、発掘をはじめた。 助手は、カーターだった。

一九〇五年、デービスはそれこそ、それが最後の大花火といったような、すばらしい発見をすることができた。

それはユーヤ神官と、そのお妃の墓を掘り出したのだ。

この墓も一部、泥棒どもに荒されてはいたが、今まで、この谷では見られなかったほど、宝がでてきた。

その墓は、まるで夏に留守の家にはいったときのように、ムッと熱気がこもっていた。

家具類は今まで、そこに誰かがいたように、ちゃんとおさまっていた。

椅子には幽霊のようなものが座っていたのだが、人が入ってきたので姿を消したかのようだった。

どれもこれも新しくて、発見者たちは自分たちこそ、三千年昔にひきもどされたような気になった。

宝物はほこりもかぶらず、黄金の光をはなっていた。

この発見は、もうこの谷からは何もでないだろうと、あきらめ半分で仕事をしていた、ほかの発齟者たちをふるいたたせた。

しかしまもなく、別の王のミイラが発見されたときには、みんながっかりしてしまった。

というのは粗末な洞穴の墓は、すっかり荒されていた。

つづいてそのそばに、また別の王の墓が発見されたが、これも荒されていた。 |

少しずつ発掘が進められてきた

|

そしてまた、そのそばに『少年王ツタンカーメンとその王妃』のしるしのある、小さな容器のはいった穴を発見した。

そこには宝どころか、ミイラもなかった。

「『王家の谷』はもう、掘りつくされてしまったらしいよ。」

と、デービスは、あごをなでながらいった。

またどんなにのんきな発掘家も、資金をつぎこみ、人夫を雇うだけ損だと考えた。

発掘家たちは、ぞろぞろとひきあげていった。

けれどもカーターとカーナボンだけは、そうは考えなかった。

「カーター君。私はあの少年王ツタンカーメンの墓は、まだこの谷のどこかに隠されていると思うんだがね。」

「はい、僕もそう思います。デービスさんと僕とは、なるほどツタンカーメンのしるしのはいった、松脂(まつやに)の容器を発見しました。……

ひょっとしたらツタンカーメンもそのお妃も、泥棒どもの焚き火の材料になってしまっているかもしれません。

しかしそう決めてしまうには、どうも変な点があるんです。」

「なんだね? 君の考えを教えてくれたまえ。」

カーナボンは、膝(ひざ)をのりだした。

4 墓を元通りに埋めよ top

「それはね、カーナボンさん。ツタンカーメンの持物らしいものは、まだほかにも発見されているのです。

僕は別の墓の地下道で、ツタンカーメンの名のある、金箔をはった木箱の破片を発見しました。

デービスさんは岩の下から、やはりツタンカーメンの名のはいった、陶器のさかずきを発見しました。

それから麻布や陶器の壷などもね。

これらはとりたてて価値のあるものではありませんが、発見された場所は一か所ではないのです。

あっちこっちに誰がちらばしたかというと、それはやっぱり泥棒どものしわざでしょう。」

「ではツタンカーメンの墓は、荒されているのかね。」

「いいえ。大昔に泥棒がはいったことはあると思います。

でも今まで、いかにも王の持物らしい贅沢なものは、どこからも発見されておりませんよ。

第一、ツタンカーメンの墓だったろうといわれている岩穴にしても、王とお妃を葬るには、あまりに粗末すぎます。

だから僕は、こう思うのです。

泥棒どもは、つまらないものは墓から持ち出しはしたが、まだツタンカーメンの宝物に手をつけるほど、不自由はしていなかった。

ほかの王の墓の宝庫がありましたからね。

泥棒どもは墓の場所さえわかっていれば、持ち出すのにあわてることはなかったのですから。」

カーターの言葉にカーナボンはホッとして、満足そうに何度もうなずいた。

「それでツタンカーメンの墓は、どこらへんにあると思うかね?」

「けっして遠くではありませんね。ツタンカーメンの持物がちらばっていたあたり、谷の中心部でしょう。」

カーターは三角形をえがいてみせた。

その三角形の三つのかどには、ラムセスニ世、メレンブタハ王、ラムセス六世のそれぞれの墓があった。

「だが、カーナボンさん。掘るのはちょっと苦労ですよ。

なにしろそこは掘りまくった土砂が、うず高くつもっているんですからね。

その土砂を取り除くことから始めるんです。」

「そうだね。そういうことは、私はすきだよ。

私が高等学校の学生だった頃だが、寄宿舎の私の部屋の板ばりが、古びてしっとりとおちついた色合いになっていたんだ。

そこへ塗装屋がやってきて、ピカピカに塗りなおしてしまった。

私はさっそく、自分で費用をだすから、元通りにしたいと申し出たんだよ。」

それからカーターとカーナボンは、こまかく現場を調べてまわったが、これは板ばりのペンキをはがすようには、簡単にはいかないようだった。

一九一四年、この谷で貴重な発見をしたデービスが、谷の発掘をうちきって谷の発掘権をカーナボンにゆずった。

カーナボンは発掘の許可をもらうために、再びマスペロ館長をたずねた。

「発掘の許可ですと?」

マスペロ館長は、にやりとした。

「『王家の谷』の発掘には、もう、許可はいらないようなものですがね。何も出てきはしませんよ。

カーターは、どういっています?」

「あきらめてはいませんよ。私と同じようにね。」

カーナボンは、自信たっぷりだ。

「ほう、そうですか。ではご成功を祈りましょう。」

マスペロ館長は、許可のサインをした。

カーターとカーナボンは、さっそく発掘にとりかかり、三角形の地面の土砂をせっせとかきだした。

そして、その年の冬はおわった。

あくる年からは第一次世界大戦のために発掘は中止せねばならず、再び発掘をはじめたのは一九一七年の秋からだった。

二人は数百人の人夫をやとって、山のような土を掘りおこした。

それでも、やっと土砂の上っかわを取り除いただけだった。

ラムセス六世の墓の入口までたどりつくには、その年の冬中かかってしまった。

ラムセス六世の墓の近くまで掘ったとき、その墓をつくった人夫たちの、いくつかの小さな石小屋を掘りおこした。

「どうだね、カーター君。この小屋の人夫たちも、墓つくりの仕事がおわったら、王の命令でみんな殺されてしまったろうかね?」

「そうでもないでしょう。

ラムセス六世の頃は第二十王朝(紀元前一二二〇〜一〇八五年)も終りで、王はあまり権力がありませんでしたからね。

ラムセスという名の王は、第十九王朝(紀元前一三四五〜一二〇〇年)に二人、第二十王朝には九人もおりましたが、ラムセス三世からのちは、衰える一方でしたよ。

六世にもなるとそのあとは、もう全く世の中がみだれて、泥棒たちにはよい時代だったでしょうね。」

二人は人夫の石小屋は、そのままにしておくことにした。

ラムセス六世は権力のない王だったが、その墓はこの谷の名所になっていた。

見物にくる『フランク』たちを、工事でとおせんぼしてしまってはいけない。

そこで二人は発掘の場所を加えて、別に目ぼしをつけていた、谷の枝にあたるところを二年つづけて掘った。

掘り始めてから六年――それらしいものは、何もでてこなかった。

砂漠のまっただなかで、作業は想像以上にくるしかった。

「どうだろう、カーター君。見込みちがいだったかな? 残念だ!」

「もう掘るところは、全部掘りつくしました。――いや、まだ残っています!」

「どこだね?」

「あの、ラムセス六世の墓のそばの、人夫小屋のあとです。

そこを掘り返してみて、それで駄目だったら、いさぎよくあきらめましょう。」

「万が一ということもあるからね。

だがこの谷からは、合計六十二の墓が発見されているが、一つのこらず荒されていたんだからねえ。」

カーナボンは、大きな溜息をついた。そして、いつかのようにうなずいた。

「よし、最後までやろう! 私は資金のやりくりをする。

君は、君が考えるとおりの作業にかかってくれたまえ。

私もねばるが、君もよくがんばるねえ。」

二人は、顔を見あわせてほほえんだ。

カーターは人夫たちを、ラムセス六世の墓をつくった人夫小屋にうつした。

「カーナボンさん。まだ、希望はあります。僕は、ひょいと、思いつきました。

人夫小屋をつくるには、砂地の上ではなく、岩の地盤に建てるほうがいいわけです。

ですから、この下には、岩の台があって、ひょっとすると……。」

「うん。希望をもとう。私は資金のことで、一度、イギリスヘ帰るよ。あとを頼む。」

カーナボンは、十一月三日に、作業地をはなれた。 |

ラムセス2世の神殿入口左右にある王の巨像

|

カーターと人夫たちは、古い人夫小屋をこわしにかかった。

そして五日の朝、カーターは現場へきて、

「おや?」と、人夫たちを見まわした。

誰も仕事をしていない。人夫たちは、カーターのくるのを見まもりながら、だまっている。

「どうしたんだ?」

カーターはきいた。人夫たちは、小屋の土台になっている岩の、一か所を指さした。

そこには、岩にきざんだ階段が、三段だけ現れていた。

「おいでなさってから、どうするかをきこうと思いましたんで。」

人夫頭がいった。

「掘ろう! 中はからっぽかもしれないが、墓の入口ということだけは、間違いない!」

カーターの言葉で、人夫たちは、いっせいに掘りはじめた。階段が、一段ずつ下から現れた。

カーターは、喜びと不安で、顔がひきつった。

うろうろと現場を歩きながら、ひたいの汗を手の甲でぬぐってつぶやいた。

「……もし、ミイラがそこにあったとしても、ただの神官の墓かもしれないんだ。あるいは、食料倉かも……。

喜ぶには早い。もし、ここがからっぽでも、がっかりしてはだめだぞ。」

階段は掘り下げられ、七段めが現れ、八段めが出てきた。

秋の日はしだいに傾いていった。カーターは、階段を一段ずつおりていった。

十三段めがでてき、十四段めがすっかり現れたとき、

「おお!」

カーターは、さけんだ。十四段めの階段と同じ高さのところに、扉の上部が現れたのだった。

扉はしまっていた。そして、扉のまわりは、しっくいで固められていた。

カーターは食い入るようにして、しっくいを調べた。しっくいには、印章のあとがあった。

「一匹の山犬と九人の捕虜のしるし! 王家の葬式につかう印章だ!」

カーターはしっくいに小さな穴をあけて、ランプで内部をてらしてみた。

中は廊下だった。そこにはいっぱい、小石がつまっていた。

「誰も入っていない!」

カーターは、気が遠くなりそうだった。 |

掘り起こした十四段の階段のところに扉の

上部が見えた。そこでカーターは元に埋戻し、

相棒のカーナボンに連絡をとった。

|

138

カーターはやっと、そこをはなれた。人夫たちは、つぎの命令をまっていた。

カーターは汗でびっしょりになった顔を、腕でぐいとぬぐった。

扉をやぶれといいつけたら、すぐにもやぶれる。はやく、中に入ってみたい!

カーターは、命令した。

「階段を元通りに、すっかり土で埋めてしまえ。早く! 急ぐんだぞ!」

人夫たちはあっけにとられて、カーターを見た。カーターは、もう一度繰返した。

「元通りにしろ!」

夜になった。カーターは信用のおける人夫たちを見張りに残して、月光のなかを宿舎へと戻った。

頭の中はたぎり、渦をまいていた。

「あの扉のうしろには、何があるだろう?

王か、王子か、お妃か? それとも、ツタンカーメン王のミイラか?

泥棒は入っていない。しっくいや廊下のようすではそうだった。何というすごい発見をしたものだろう!

だが六年間苦労をしたのは、僕だけではない。カーナボン卿がいつも一緒だった。

あの墓は僕が発見したと同時に、カーナボン卿の発見なのだ。僕一人で、あの扉を開けないでよかった。

開けるときは、一緒に開けよう。」 |

あくる朝、カーターは、ロンドンのカーナボンに電報をうった。

『ついに谷で、おどろくべき発見。完全な封印があるすばらしい墓。

開けないで元通りに埋めた。あなたのおいでを待つ。おめでとう。』

八日に、カーナボンから、二通の電報がとどいた。

『できるだけ早くいく。』

『二十日には、アレクサンドリアにつく予定。』 |

5 何人(なんびと)も入るべからず

top

|

左からカーナボン卿父娘とカーター、コーレンダー

|

手前右側,石のへいのうしろがツタンカーメンの墓の入口

|

カーナボンが到着するまで十四日以上も、カーターは墓のまえでわくわくしながら、じっと我慢していた。

やせるくらいにそれは、苦しいことだった。

墓の入口は、ラムセス六世の墓の入口から、たった四メートルしかはなれていなかった。

ラムセス六世の墓がつくられているときに、この人夫小屋が墓の入口をふさいでしまったのなら、そののちの泥棒どもの天下の時代には、人夫小屋のおかげて墓は、完全に保護されていたのだろうなどと、カーターは繰返し考えるのだった。

「それにしても、夢ではないだろうな。夢なら何日もここで番をしている間に、さめているに違いない。」

カーターは埋めた墓のまわりを、ぐるぐる歩きまわるのだった。

十一月二十四日に、まちにまったカーナボンが、お嬢さんをつれてかけつけた。

その日の午後、人夫たちは岩の階段を全部、シャベルで掘り出した。

あと二段だけ下から出てきて、みなで十六段になった。

カーターとカーナボンは、封印された扉の前に立った。

カーターは目を皿のようにして、扉をしらべ、扉の下側を指さした。

「ごらんなさい、王の印章です――ツタンカーメンの印章ですよ!」

二人はもう、息もできないくらいに興奮していた。

しかしカーターの考古学者としての頭は、こんなときにもしっかりと働いた。

「……しかし、刻印が二つあるとは……? こんなことは、普通ではないんだが……。」

「どういうわけなのかね?」

「こうも考えられます。この墓は確かに、ツタンカーメンのものだったに違いありません。

そして大昔、やはり泥棒に荒されました。

それを知った『死者の都』の長官が扉をなおし、そこに別の封印をしたのです。」

確かによく調べてみると、扉の一方に開いたあとがあった。しっくいは、ぬりなおされているのだ。

手早い奴がいた証拠は、ほかにもあった。

最後の階段の砂利にまじって、いろいろな王の名の印章が、陶器のかけらや、箱の破片に発見されたのだった。

「では、ここも裸にされ、住み家を失った王たちの避難所かな? そうだとすると、すこし、なさけないぞ。」

とカーナボンがいうと、カーターは首をかしげながらいった。

「そうかもしれません。

だが、封印をしなおすほどですから、中にはまだ、封印をして保存するだけの価値のあるものが入っているはずです。

泥棒に荒されたのち、この上に建った人夫小屋が完全にこの墓をまもってくれていたらいいのですが……。」

あくる日、その扉がひらかれた。廊下には、一メートルの高さで、砂利がつめられていた。

そこにも、コップや壷のかけらがちらばっていた。一体、泥棒は、どんな不思議な方法で押し入ったのだろう?

人夫が砂利を外に運び出した。二人は、すこしずつ、廊下をすすんでいった。

幅一・七メートルの地下廊下を、七メートルほどすすんだとき、第二の扉がゆくてをさえぎった。

そして、そこには、『王家の地下の墓。なんびともはいるべからず。』と、しるしてあって、ツタンカーメンの印章がおされていた。

その扉も、封印をしたのちにひらかれたあとが残っていた。

「僕の先生のペトリーがいっていましたよ。

大昔の泥棒は、押し入ったあとを、元通りにしておく、へんな心がけがあるとね。」

カーターは、自分の心をしずめるようにいった。

カーナボンは、ふるえ声で、

「と、とびらを開けよう。」

「お待ちなさい。用心をしましょう。」

カーターもふるえながら、鉄棒をつかむと、扉の左側の上部に、穴をあけはじめた。

鉄棒がつきとおった。

カーターは火をともすと、腕を穴にさしいれて、ガスが中に満ちていないかを確かめた。

さらに、もう一度……。

ガスはなかった。カーターは穴を大きくした。穴からでてくる熱気が、ろうそくの火をゆらめかせた。

紀元前から、ここにこもっていた空気だった。

カーターのうしろには、カーナボンとお嬢さんがいた。二人は立っているのがやっとのようだった。

協力を申し込んでとんできた考古学者のコーレンダーは、つづけさまになまつばをのみこんでいた。

「灯りを……。」

カーターは、ろうそくをとって、穴から中をのぞきこんだ。

はじめは、何も見えなかった。

目が暗さになれてくるにしたがって、しだいに中のものが、ろうそくの光の中にゆらゆらと浮き上ってきた。

――動物のようなもの――像がある。人間のように大きな像――キラリと輝く黄金の色!

それらが動き出したような気がして、カーターは一瞬目をつぶった。

「きみ、きみ、何が見える?」

カーナボンは、かわいた声でいった。それこそ、何年もの年月がたったような思いがしていた。 |

ろうそくの灯りで内部に入る一同

|

不安が胸にはりつめ、もう辛抱できなくなっていた。

カーターは穴のまえで、おしのように立ちすくんでいたのだ。

「すばらしいものが!」

カーターはふりかえると、魔法をかけられたような目つきで、やっと、これだけいった。

|

ツタンカーメン王の黄金の玉座

|

厨子(ずし=仏像を安置する入物)をまもる聖なる犬アヌビスの像

|

十一月二十七日。第二の扉がひらかれた。

電灯がもちこまれた。

三千三百年もの間、完全なやみの中で眠っていた部屋の中の品ものは、今や古代からよみがえって、うつりかわった時代の人々の前に、はっきりと姿を現した。

それらのものは、足の踏み場もないくらいにごったがえしていて、高さ四メートルの天井にまで届いているのだった。

二つの黒い大きな像が、黄金の腰布をつけ、黄金のサンダルをはき、棒と杖をもち、額(ひたい)には聖なる蛇の飾りをつけ、おそろしいばかりの長い年月、ただ一点をみつめてきた神秘な表情をみなぎらせて立っていた。

「少年の像だ!」

「番兵だな!」

「少年王ツタンカーメンをうつした姿だ!」

最後に、カーターがつぶやいた。王みずから、番兵となって、王の『カー』をまもろうとしているのだろうか?

部屋は、奥行きは三・六メートル、幅は八メートルあった。

その部屋に満ちている宝は、これまで世界で、まだ誰も見たこともない、夥(おびた)しい量だった。

それは、シュリーマンが、トロイアの第二市で発見したあの有名な『プリアモス王の宝』を、はるかにこえていた。

黄金の玉座、すきとおる白い石でつくられた鉢、黄金の寝台、めずらしい形のいろいろな置物、箱からとびでようとしている黄金の蛇、奇妙な動物たち、小箱、椅子、金をはめこんだ戸棚――戸棚の下には、飾りの宝石をひきちぎられた衣類がおちていた。

何におどろいたのか、あわてた大昔の泥棒のようすが、床に転がっている宝石の小箱や真珠などから、まざまざと思いえがかれた。

カーターがしゃがんで、真珠をひろいあげようとしたとき、真珠はたちまち粉々にくだけだ。

長い時の力が、こんなにもろくしてしまったのだ。

木でつくったものは、あたらしい空気にふれて、独りでに不気味な音をたてた。

考古学者カーターはこんな宝物のほかに、貴重なものをいくらもみつけた。

この墓をつくった当時、人夫がおきわすれたしっくいの残り。

煤(すす)がついたまま取残された作業用のランプ。

かわかない絵の具の上に、あやまってつけられた人の手のあと。

それらを見ていると、それを使った人の呼吸やささやきが、いま、耳元にきこえてくるようだった。

扉の近くにはすっかり枯れて、色を失ってはいるか花も葉もそのままついている花束がおいてあった。

死んだ人へささげる、わかれの花束だった。

博物館の一つぐらいは、簡単にいっぱいにするこれらの宝物を、丹念に調べてまわったカーターは、変なことに気がついた。

「王の棺がない。

まさか泥棒が、こんな宝物をほうっておいて、まっさきにミイラヘとびつくことはないだろうに……?」

「ここは、宝物だけの隠し場だったかもしれないね。」と、カーナボン。

「いや、そういうことはないでしょう。もしかしたら、別の部屋があるのかもしれません。

壁を叩いて、音を調べてみましょう。」

手分けをして壁を叩いてまわると、番兵のように立っている二つの黒い像の間の壁の音が、よそと違っていた。

この奥に部屋がある! 反射鏡をひきいれて調べてみると、塗り込めた扉があった。

そしてこれにも、泥棒がすでに開いたあとがあった。

それからもう一つ。―大きな三つの寝台のかげに隠れて、壁に小さく、いびつな穴があいていた。

この向こうにもかくされた部屋があるのだった。

泥棒が開いたのち、塗り込めそこなったあとだった。

カーターとカーナボンは、あかるい電灯を穴にさしいれてのぞきこんだ。そして、

「ああ!」

二人はもう、あっけにとられるばかりだった。こんなことがあっていいものだろうか。

いまでさえ気が狂いそうなのに、穴のむこうの部屋には、これまたぎっしり、王の持物がつまっているのだった。

その部屋は今いる部屋よりいくらか狭いが、品物は、もっと多い。

それにこれも、泥棒どものしわざに違いない。

それこそ、ぎっしりつまった倉庫を坂から転げおとしたあとのような、すごい散らかしようだった。

あまりに幸運すぎる二人は、頭をかかえて溜息ばかりついた。

これらのものを一つ一つ記録し写真にとり、こわれないように修理をしたり、木でつっかいをしたり、布や綿でくるんだりして運び出すのに、はたして何年かかるだろう!

6 世界最大の宝 top

この時カーターのとった態度は、本当にほめられてよいものだった。

カーナボンも、よく、カーターの指導にしたがった。

二人はけっして前の部屋の片づけをしないうちは、あらたに発見した二つの部屋を開こうとはしなかったのである。

カーターはどちらかというと、すべっこい卵のような顔だちで、カーナボンはどちらかというと、顎(あご)は長いのに頭の隅が角ばっていた。

てっぺんが平たい角ばった帽子をかぶっても、栓のように頭にピタリとはまったろう。

気性も一人は綿密で勇気があり、一人はあけっぱなしのスポーツマンで、坊ちゃん育ちだった。

似ているところといったら、どちらも鼻の下に髭(ひげ)をつけているくらいで、違うところの多いこの二人が、六年間――はじめからだと十六年も、よく心をあわせ、苦労を共にしあったものだった。

世界中は、ツタンカーメンの墓の発見の知らせにわきたった。ここでもう一つ、ほめられてよいことがあった。

それはほかの考古学者や、化学や文字解読や、古代美術や写真などの専門家の、うるわしい協力にたいしてである。

考古学者たちはあのシュリーマンのトロイア発見の時のように、すねたりそっぽをむくことなく拍手を贈って、カーターとカーナボンの努力を讃えたのだった。

学者や専門家や、エジプト政府の手助けによって、虫眼鏡でのぞくほどのちりやかけらにも、充分の注意がはらわれた。

こういうことには気むずかしいカーターも、安心してまかすことができた。

まえの部屋の宝物の整理がおわると、特別にひいた貨車のレールで、宝物はナイル川まで運び出された。 |

そこには世界最大の宝物があった

|

そこからは、船で、カイロヘ運ばれた。

そしてとうとう、あくる年の二月十七日の金曜日、番兵のように向い合っている二つの像の間にある、壁の中の扉をあけることになった。

この扉開きに立ち合った人は二十人だった。

午後の七時、カーターは台にのぼってしっくいをけずりとり、上のほうにつまっている石をぬきとって穴をあけ、電灯をむこうにつきだした。

穴からのぞくと、目のまえ約一メートルのところに、金の壁がつっ立っていた。――

と思ったら、壁ではなかった。部屋いっぱいの大きさの、黄金をはった箱が、そこにあったのだ。

扉をこわすとき、かけらがその箱にあたらないよう、二時間もかかって入口をあけると、カーナボンがまず、まっさきにはいった。

誰もこの世界一大きい黄金の箱に、ぼうぜんとしてしまった。

高さは二・七五メートル、長さ五・二メートル、幅三メートルもあった。

これこそ、中に王の棺をいれた“おたまや(御霊屋)”に違いない。

箱の側面は四方とも、すばらしい紺青の陶器で、死者をまもる魔よけの金の飾りが、一面にはめこまれていた。

しかしそんな魔よけにおかまいなく、泥棒が中へしのびこんではいまいか?

学者たちは、体がふるえだすほど緊張した。箱の一方が、大きな扉になっていた。

かんぬきをぬいて、扉をひくと、中からもう一つ、大きな箱が現れた。それも、黄金だった。

そして、そのかんぬきには、封印がしてあった。箱には麻の覆いがかけられてあった。

箱は、やぶられてはいない! 王は、この中で眠っている。もう、安心だ。

「今日はこの中の王のなきがらに敬意を表して、ひとまず扉を閉めましょう。」

カーターがいうと、誰もが賛成した。

|

手箱のふたの絵。ツタンカーメンがライオンをねらっている

|

墓室の壁画(北側)

|

ところがこの部屋の隅にまた一つ、低い扉があった。

扉は、みなを招くかのように、ひきかげんになっていた。そしてそここそ本当の宝倉になっていた。

金箔をはった箱の上には、蛇の飾りがあり、その箱を四人の女神の像がとりまいて、まもっていた。

エジプトの不思議な形の神々の像、見事な細工の雄牛の頭、豹の上に立つ、少年王ツタンカーメンの黄金像、戦車、象牙の箱、模型の船、地獄のしるしである山犬の神アヌビスの像。――

泥棒どもは、確かにここにも入っていた。

しかしたくさんは、運び出していないもようだった。

考古学者の一人は、墓の外にでてからまで、谷の高い岩壁や砂や上が、みな、黄金に見えたという。

さてここに、初めていざこざが起きた。

エジプト政府は、これらのものをすべて、『第一級の重要品』ときめたからだ。

第一級の重要品は、政府のものとなる規則がある。

カーナボンは、もちろん不服だった。

ところがカーターは、彼の役の正式の名は、エジプト政府古代遺物局首席鑑査官である。

カーターは、板ばさみになって、困ってしまった。

そうこうしているうちに、二十世紀の不思議の一つとされている不気味な不幸な事件が、カーナボン卿の上に覆いかぶさった。

世にいわれているように、これは『王の呪い』のまえぶれであったかもしれない。

また、ただの偶然の出来事だったのかもしれない。

その年の四月二十三日、カーナボンが死んだ。蚊にさされたのが元だった。

エジプト政府との取決めがすみ、カーターが作業にかかったのは、一九二六年の冬からだった。

|

ツタンカーメン王のミイラにかぶせてあった黄金のマスク

|

第三の棺をしらべるカーター

|

カーナボン卿を失ったカーターは重い心をいだきながら、“おたまや(御霊屋)”の前に立った。

第二の箱をあけると、中から第三の黄金ばリの箱が現れた。第三の箱を開くともう一個、黄金ばりの箱が現れた。

これは前の三つの箱以上に見事で、古代エジプト芸術の最高の彫刻がほどこされていた。

黄金の箱はキラキラと輝いて、見る人の目をうばい、たましいをうばった。

この四つのおたまやを運び出すのに八十日かかり、あとに残されたものは、石英の大きな石の棺だった。

長さは二・七五メートル、幅一・五メートル、高さ一・五メートルで、腕をさしのべて石棺をとりまくように、女神たちを高浮き彫りで刻んであった。

ふたはバラ色の花崗岩でできていて、同じように磨き上げてスベスベしており、文字がいっぱい刻んであった。

ふたの重さだけでも、千二百五十キログラムあることが、あとでわかった。

古代のエジプト人はこんなに重い物を、どういうふうにして天井の低い部屋で、棺の上にのせることができたのだろう?

カーターは、ふたをとるのをためらわないわけにはいかなかった。

あまりにおごそかで、あまりに神秘に満ちていたからだった。

たちあっている学者や助手も、一種のおそれをいだいた。

足場がきずかれ綱をかけて、ふたがもちあげられた。綱をひく人夫頭の顔は真っ青だった。

息づまる沈黙が、部屋の中に満ちた。

棺をあけるとすぐに、黒いものが目にはいった。数千年もの時間のために、黒くなった布だった。

その布を開いたカーターは、言葉もなく立ちすくんだ。

王の形につくった純金の棺が現れたからだった。頭の部分と両手は、大きな金の丸彫りだった。

胸に組合わせた両手には、王家のしるしであるまがった杖と、瑠璃(るり)色の陶器がはめこまれた金の扇をもっていた。

目はあられ石と黒耀石(こくようせき)、眉と瞼(まぶた)は、空色のガラスでかざられていた。

少年王の顔はいきいきとして、額(ひたい)にはエジプトのしるしであるコブラと、ハゲタカの彫刻がはめこまれていた。

世界中のどんな宝でも、この前には、瓦のように価値を失うことだろう!

そしてなお、人々の心を激しくゆさぶるものが、そこにあった。

それは、目もつぶれそうなほどのこの王の棺の上に、小さな愛らしい花の輪が、つつましくおいてあったからだった。

エジプトの古い記録によると、ツタンカーメンは十才の時に六才の王女と結婚して、十八才で死んだことになっている。

その花輪は、取残されたお妃が、少年王のひたいを飾ったものだろう。

最後の別れをつげる、かわいそうな少女のお妃!

そしておどろいたことには、その花は枯れてはいたけれど、まだ色の名残をとどめていた。

黄金と宝石でちりばめられた王棺も、この花ほど美しくはなかった。

写真技師のバーが王棺を写真におさめ、そのあとで花の輪をほかの場所に移そうと手をふれたとたん、この花の輪は、この世からきえうせてしまった。

棺を開くと、第二の棺が現れた。この棺は、王を神の姿に仕立ててあった。

黄金と宝石と色ガラスの、きらびやかなこの棺のふたをとると、三番めの棺が現れた。

この棺も見たところは、二つの棺と同じだったが、ずっしりと目方が重かった。

厚さが二ミリ半から三ミリ半の純金の棺だった。長さは一・八五メートル、重さは二百三十五キログラムあった。

世界の宝を一身に集めたような、こんなにすばらしいお弔(とむら)いをしてもらったツタンカーメンは、どんな王だったかというと、大王でもなければ、有名な王でもなかった。

それどころか、どのくらい王の位にいたかも、はっきりしていない、しごくつまらない王だった。

またエジプトの歴史の上でも、衰えていた時代の少年王にすぎない。

それでこんなに贅沢なお弔いなのだから、偉大な王、エジプトの華やかだった時代の王のお弔いは、どんなに桁はずれのものだったろう!

立ち合った人々の頭の中をかすめたのは、そのようなおどろきだった。

そして今になって、泥棒どものたゆまぬ忍耐も、最もなことと思われるのだった。

やがて、王棺の最後のふたが、金の取っ手でひきあげられた。

そこにはじめて、やすらかに眠っていたツタンカーメンのミイラが発見された。

顔には、金ののべ板の肖像の面をかぶっていた。

この純金の仮面の下には、さらに王冠があり、首のまわりには、三重の金の首飾りがあり、魔法の言葉をきざんだ、美しいコガネムシがあった。

王の胸には、金の胸あてがあり、たましいの鳥とよばれるものが、王をまもって羽をひろげ、この鳥も頭に宝石をちらした王冠をつけていた。

足にはそれぞれ八個の輪、足の指には金のサックがかぶせてあった。

腕には十一個の腕輪、指には合計十五個の指輪があった。六組の耳飾りは、百四十三個の宝石でできていた。

そのほか、かぞえあげたらきりのない宝物の中で、持主である王のミイラは、炭になっていた。

葬式をした人が、王に聖なる油をかけたからだった。 |

ツタンカーメンの謎は次々と解き明かされた

|

油はアマニ油のようなもので、ミイラをよく保存するためのものだったかもしれなかった。

がそのため、数千年の間に高熱をだして、王の体を炭にしてしまったのだった。

油のかかっていない顔と手は、ミイラとなって、残っていた。

黄金の仮面をはずして、くずを毛筆ではらいのけると、ツタンカーメンの上品なやさしい顔が現れた。

その左の頬(ほお)には、ふかい傷痕があった。古い文書によると、王は暗殺されたともいう。

これがはたして、その傷の痕かどうかはわからない。

謎はまだ、たくさんあった。たとえば王の枕の下からでてきた魔よけだった。魔よけは鉄でできていた。

古代エジプトの遺物のなかからは、鉄でできたものは一つも発見されていなかったので、考古学者たちはその時代には鉄はなかったときめていた。

ツタンカーメンは、たくさんの古代の謎をときあかしたとともに、また新しい謎を学者たちにあたえたのだった。

ツタンカーメンは、第十八王朝に、紀元前二二五八年から、紀元前二二四九年まで王であったといわれている。

あるいは、紀元前二二四五年に死んだという説もある。はっきりしているのは、墓の中で発見された、

『三週間にちかい病の苦しみからのがれて、わが眠りはもはや静かである。』という、最後の言葉の文字だった。

すべての謎の前で、考古学者カーターはきわめて正しい言葉を残した。

「現在、我々の知識ではっきりいえるのは、これだけです。――

ツタンカーメンの一生で、一番注目されることは、『彼が死んで、葬(ほうむ)られた』と、いうことです。」

7 エジプト王の呪(のろ)い

top

|

ツタンカーメン王の形を刻んだ木の像

こうしてカーターは、三千数百年の間、謎につつまれていたエジプト王の墓を発掘し、世界の人々をおどろかした。

それは、古代エジプトの輝かしい文化を世界にしめすと同時に、考古学の歴史に全く新しいページをくわえる、すばらしい仕事となった。

だが、その華やかなかげに、まもなく妙なうわさが広がりはじめたのだ。

「昔から、エジプト王の墓をあばいたものは、その呪いをうけるといわれている。

カーナボンが死んだのは、そのためではないのか。」 |

と、いうのだ。 |

|

石棺をまもる女神

少年王の姿をした番兵を研究所へ移す作業中のカーター

|

カーターの一番良い友であったカーナボン卿は、一九二三年四月二十三日、蚊にさされたのがもとで、五十七才で死んだが、その死については、不思議な話がつたえられている。

エジプトでは、蚊にさされることは始終だったが、そのために死ぬようなことは、ほとんどないといってよかった。

マラリア熱におかされても、それが命取りにはならない。

ところが、ここに不思議な予告をした一人の農夫がいた。カーターとカーナボンが、墓を開いたときに、すでに、

「この人たちは黄金に出会うだろう。だが、また死にもみまわれるだろう。」と、いったのだった。

また、墓の入口には、『王の眠りをさまたげる者には、死の翼がふれるべし。』という言葉が記されてあった。

カーナボンは病気になって三週間苦しみぬき、ツタンカーメンの名をうわごとで繰返した。そして、

「もう最後だ。私をよぶ声がきこえる。私は、覚悟をしている。」と、さけんだ。

そのとき、家中の灯りが急にきえたので、つきそいの看護婦は、部屋をとびだした。

十分ほどして戻ってみると、カーナボンは死んでいた。五十七才だった。

しかしこれだけだったら、カーナボンの死もエジプト王の呪(のろ)いだと決めるわけにはいかなかったろう。

高熱をだし何かの幻(まぼろし)でも見て、うわごとをいったのかもしれないからだ。

ところがそれからいくらもしない頃、一人の新聞記者がミイラをX光線写真にとろうとして、その直前に心臓麻痺で死んだ。 |

次々と不吉な事件に巻き込まれる発掘関係者

|

つぎに、カーターと一緒に墓を開いたA・C・マックが、原因不明の病気で死んだ。

また、半年とたたないうちに、カーナボン卿の義弟のハーバート大佐が、頭がおかしくなって自殺したのだ。

つづいて、カーターの友人で、発掘の手伝いをしたルーフルール教授が、これまた原因不明の病気で死んだ。

一九二九年二月には、カーナボン卿の奥さんの母が、虫にさされた傷がもとで死んだ。

カーナボン卿の看護をうけもち、死んだときにつきそっていた看護婦も死んだ。

同じ年、長いことカーターの助手をつとめたリチャード・ビーゼルが、不思議な死に方をした。

まえの晩までは、ぴんぴんしていたが、あくる朝は、ベッドの中で冷たくなっていたのだ。

つづいて、ビーゼルの父親のウェストバリー卿が、突然、ロンドンのアパートの七階からとびおりで、自殺した。その部屋には、むすこが『王家の谷』からもってきた、真っ白なつぼがかざられていた。

ビーゼルのおくさんも、二年後には死んだ。

またカーターの協力者で、学者でもあるメースは、棺をおいてあった部屋の壁に、穴をあけたとき、体の力が、いちじにぬけて、床に倒れ、ほどなく死んだ。

考古学者のホワイト博士は、棺のある部屋をでてから、きゅうに気分が悪くなり、数日のちに自殺した。家族にあてた最後の手紙には、

『私は、呪いのために倒れた。そのために死んでいく。』と、書いてあった。

エジプト王の呪いのうわさは、ますます高くなっていった。

とうとう、エジプト政府もほうっておけなくなり、調査にのりだした。

ミイラの中に、なにか人間の体に害のある物質がふくまれているのではないだろうか。

そこでX線写真をとらせに、ダグラスーリードという学者を『王家の谷』へ派遣した。

ところがそのリードも、仕事にとりかかってからまもなく気分が悪くなり、五、六日すると死んだ。

また、ツタンカーメン王の柩(ひつぎ)を写真にとるために、エジプトにやってきたカメラマンのフランク・ローリーは、めくらになって死んだ。

役人たちの中には、墓のどこかに毒蛇でも隠れているのではないだろうかといいだす者があった。

それで調べてみると二匹の毒蛇が発見されたが、それを発見した役人はまもなく死んだ。

エジプト王の呪いは、なおもつづく。

ツタンカーメンのミイラを調べて、少年王の年齢を十七才から十九才の間だと判定したデリー博士も、ミイラにさわったあと、原因不明の病気にかかって死んだ。

エジプト学者のウェイガルも、いきなり高熱をだして死に、プレステッド博士、ハークネス教授、ウインロック教授、ガーデナー博士、フーカール教授も死んだ――いずれも、ツタンカーメンの王の柩(ひつぎ)を開くのに立ち合った学者たちである。

この人たちは、『呪い』などではなく、死ぬときがやってきて、普通に死んだのかもしれない。

しかしうわさを好む人の心が、普通に死んだ人たちまで、奇妙な死のメンバーに、ひきずりこんでしまった、ともいえそうだ。

だがこれらの人々が、すべてわけのわからない死に方をしたことは事実である。

ともかくツタンカーメン王の棺を発見し、ミイラを取り出したときから三年と三か月のちには、墓にかかわりあった人では、カーターだけが生きていた。

そしてカーターも死んだと、うわさがとんだ。アメリカで、カーターという人が死んだからだった。

けれどこのカーターは、墓の発見者のカーターではなかった。

本物のカーターは、世間がわいわいいっている『エジプト王の呪い』というようなものは、けっしてないときっぱりいった。

「僕たちは考古学のために、真剣な態度で古代の墓を発掘するのです。

発掘のときはみな、つつましい心を墓の主人にささげています。

『死者の呪い』などということはありません。

また、ピラミッドにも、王家の谷にも、『呪い』の言葉は、残されていません。

古代のエジプト人にとっては、墓はあかるい住み家なのです。」

また、ドイツのエジプト学者のシュタインドルフ教授は、一九三三年に、カーターの考えに賛成して、つぎのようにいった。

「墓の中の、魔術をひめているような像にほられている言葉は、魔よけの言葉であって、それを『呪い』の言葉とするのは、間違っている。」

カーターが病気で死んだのは、一九三九年三月二日だった。

そのときはもう六十六才だったから、エジプト王の呪いをうけて死んだのではないことは、はっきりしている。

本当のところ、『呪い』があるのかないのか、それは誰にもわからない。

しかしこの『呪い』の伝説は、その後もつづいている。

一九五九年の一月、ピラミッドの研究家として有名なエジプト人のモハメッド・ザカリア・ブネイムが、ナイル川に身をなげて自殺した。

そのあくる年の二月には、イギリスのエジプト学者ウォルター・エメリー教授が、サッカラのピラミッドの近くで発掘作業を行っているとき、突然病気になり数日後になくなった。

一九六二年、『エジプト王の呪い』に、新しい科学の光があてられた。

ムハンマド・アブデルアールとイッゼディーン・タハという二人の博士が二年間、この謎と取組み、ミイラや一緒に発見された財宝を調べた結果、つぎのように発表したのである。

「ある種のビールス(細菌)は、二〇〇〇年以上も、ミイラの中で生きつづけることができる。

死んだ人たちはこのビールスに弱い体質だったので、やられたのかもしれない。」

だがこれですべての謎が解けたとは、いえないのではあるまいか。依然として謎は、残っているのである。

ツタンカーメン王の墓から発見された三千五百点の財宝は、すべてカイロ博物館にひきわたされた。

ただ石の棺とツタンカーメンのミイラだけは、カーターの切なる願いによって、ふるさとの『王家の谷』にもどされ、そこで再び、長い眠りについたのだった。

ツタンカーメンの墓が発掘されたのち、つづけて発掘が行われているが、ツタンカーメン王の墓にくらべられる宝庫は、まだ一つも発見されていない。

top

**************************************** |