|

****************************************

Index 9

10 11

松岡洋右関係年譜

第9章 欧州の戦雲

一

一九三三年(昭和八年)一月、ついに政権を握ったアドルフ・ヒトラーは、首相官邸の正面ロビイに車を乗りつけたとき、忠実な運転手のケムカに、「私が生きたままでこの官邸を去ることはないだろう」といった。

この言葉は十二年の後に、ヒトラーの意図とは別な形で実現したが、それは、いわば歴史の皮肉というものであり、ヒトラー自身はまさか敗亡のうちに自殺することになるとは、夢にも考えていなかったのである。

ヒトラーは、世界に冠たるゲルマン民族の帝王として、栄光につつまれて人生を終えるつもりであった。

ケムカヘの言葉は、ひとたび手にした権力を絶対にはなさないという意思表示であったのだ。

ヒトラーは、その手はじめに「国民と国家の危急除去のための法律」、いわゆる全権賦与法を成立させると、これを武器にして、徹底的な「一元化」政策を進めた。

この場合の一元化というのは、権力をナチスに集中する体制の確立ということであり、ナチスの党員や党指導部は、党首の決定に対しては絶対服従するという一元化であった。

ヒトラーが首相になったころの反ナチスの政党としては、社会民主党と共産党があったが、この両党は不仲で、そのためにナチスに対する反対勢力として効果的に機能しなかった。 |

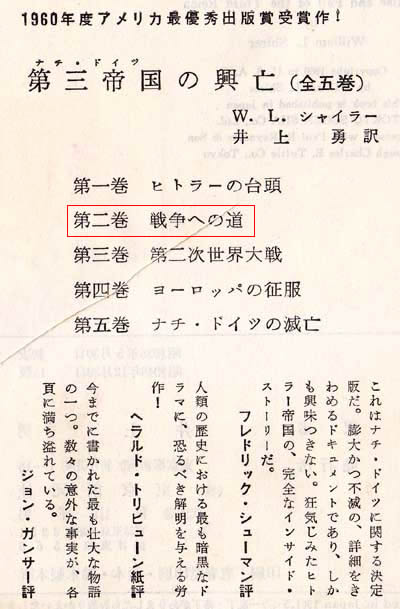

第三帝国の興亡 2、1961年刊

ウィリアム・シャイラー著、井上勇訳

この章は上の本の約1/10の

要約になっている。

下はこの本のアメリカでの評価

|

いいかえれば、ヒトラーの行なった両党への各個撃破をそれだけ容易にしたのである。

ヒトラーは、両党の組織や労組に対して苛酷な弾圧を加えた。

暴力とテロによって、建物や支持者を根こそぎ潰し去った。

そうなると、他の中間政党は自然消滅であり、七月十四日には、ナチス以外の政党はすべて禁止された。

たった半年で、ヒトラーは一党独裁という「一元化」を実現した。

この暴力やテロの先頭につねに立ったのは、突撃隊と呼ばれる組織たった。

この組織は初期のころは、演説会場の整理などにあたるもので、ときには、反ナチの聴衆と乱闘をしたりして実力を認められ、一九二一年には、突撃隊(略称SA)となった。

SAの指導者は、バイエルン国防軍の大尉だったエルンスト・レームたった。

レームはその地位を利用して、SAの隊員たちに武器をあたえ、あるいは訓練をほどこした。

一方、ドイツには、国防軍というれっきとした軍事組織が存在している。

従ってレームとしては、SAと国防軍を一体化して、自分がその総司令官になることが望みだった。

軍を握れば、事実上、国家を握ることになるのである。

ヒトラーは、国防軍をSAに渡せというレームの要求を、自分の地位を危うくするものとみた。

レームに国防軍を渡すことは、強力なライバルを作り出すことでもあった。

こうした状況を背景にして起こされたのが「六月三十日事件」だった。

レームをはじめとするSAの幹部は、ヒムラーの指揮する親衛隊(略称SS)によって殺害され、ついでに好ましからぬ政治家も殺された。

その数は合計少なくとも二百名といわれている。

SAが党の軍事組織であるのに対し、このころのSSは、ヒトラーの個人的な警護組織にすぎなかった。 |

|

しかし、この結果、SSはヒトラーの私設警察として恐るべき力をもつことになった。

ヒトラーやその権力機構を守るためには、公然たる殺人も暴力も認められたにひとしいからである。

この年の八月二日、ヒンデンブルク大統領が病死すると、その権限はそっくりヒトラーに移された。

彼は、党においては「総統」で、国家においては元首たる大統領を兼任し、政府においては首相であり、軍においては国防軍最高司令官を兼任した。

ヨーロッパのもう一人の独裁者ムッソリーニとヒトラーが会見したのは、一九三四年六月十八日だった。

この会見は、ヒトラーの方から希望した。

ヒトラーは、かねてからムッソリーニのやり方に羨望を感じていた。

『わが闘争』のなかでも、彼はムッソリーニを称讃しているが、一方のムッソリーニは、ヒトラーをはじめのうちは認めていなかった。

彼は、自分は行動家であるが、ヒトラーはただのお喋りにすぎないと、みなしていた。

ムッソリーニは政権を獲得するのに、ファッシスト党によるローマ進軍という実力を用いたが、ヒトラーは、選挙という合法的手段によっていた。

ムッソリーニにしてみれば、選挙戦で獅子吼(く)しているチョビ髭の男は、一種の道化に映っていた。

二人の会談はヒトラーの方からもちかけ、ムッソリーニがベニスに相手を招待するという形で実現した。

ムッソリーニが招待した最大の理由は、近ごろヨーロッパで話題になっている男をこの目で見てやろう、というきわめて単純なものだったが、ヒトラーの方は、もう一人の独裁者よりもはるかに将来的な展望と現実的な必要性を抱いていた。

ヒットラーは生まれ故郷のオーストリアをドイツに併合する構想を内に秘めており、それを実現するためには、オーストリアの隣国であるイタリアの肚の中をさぐっておかねばならなかった。

ヒトラーは背広にトレンチコートという姿で飛行機から下り、ムッソリーニは黒シャツに長靴、そして金モールで飾り立てた制服だった。このとき、ヒトラーは、しがないセールスマンのように見えた、という。

会談は二日間にわたった。第一日目は、ムッソリーニが一方的に喋りまくり、二日目はヒトラーが喋り続けた。

この会見は、公式のステートメントでは輝かしい成功をおさめたことになったが、事実上は失敗たった。

ヒトラーはムッソリーニに冷たくあしらわれたのである。

ムッソリーニは、チョビ髭の男はただのお喋りだという確信をいっそう固めたにすぎなかった。

しかし、一九三五年秋にムッソリーニは、エチオピアに侵略の兵を進めると、ドイツとの提携の必要を感じた。

国際連盟の経済的制裁の効果を少なくするためには、ドイツから原料の輸入をはがらねばならなかった。

ヒトラーにとっても、イタリアとの提携はやはり必要だった。

ヨーロッパ政局の混乱のどさくさに乗じて、一仕事するつもりだったのである。

その一仕事というのは、ヴェルサイユ条約で非武装地帯とされたラインランドへの進駐だった。

この進駐に対して、英、仏らは抗議したものの、それは文書によるもので、結果的には紙の上だけの抗議に終わった。

ヒトラーの外交的勝利というのが、大方の見方だった。

国内においても、ヒトラーは成功をおさめていた。

彼が政権を握ったとき、国内の最大の問題は、巷にあふれている大量の失業者だった。

ヒトラーは、失業者をなくすために、道路、兵営、飛行場の建設を進め、軍備拡張にのり出した。

これは、仕事にありつける労働者も注文をうける資本家も大いに歓迎するところだった。

その資金をまかなったのが、経済相シャハトの考案した「メフォ手形」だった。

メフォという新しく設立された会社あてに手形を振り出し、その手形に対しては国家が保証する、そして手形の期限を五年とすることによって通貨の増発をふせぎ、インフレをさけるのである。

この結果、ドイツの失業者は一九三三年に六百万人だったものが、二年後には半減し、第二次大戦の直前にはゼロになっていた。

もしヒトラーが第二次大戦の前に病死していたら、彼はドイツ史上、最善の為政者として評価されただろう――というのは、こういう実績のせいである。

しかし、こういう政策は一時的には効果があっても、根本的な解決とはなりえない。

それどころか、手形の発行額がむやみにふえ、そのつけがいつかはまわってくるわけで、結局はその決済は国債によるしかないことになった。

元来が銀行家のシャハトはこの政策に反対した。ヒトラーはシャハトを解任し、腹心のフンクを経済相に任命したが、こうした首のすげかえによって、ドイツ経済の矛盾を解消できるわけのものではなった。

むろんヒトラーはそれを心得ていた。

二 top

ヒトラーの考えによると、自然界は、適者生存弱肉強食の原理で支配されている。

そして歴史的にみると、ある民族が弱くなれば強い民族に取ってかわられている。

つまり生存競争というのは、強者が弱者を除去することによって生物の進歩発展が行なわれている。

従って弱者のための世界秩序などというものはありえず、彼らは強者に服従するか消滅するしかない。

ドイツ民族はすぐれた民族であり、その繁栄のためには、繁殖に必要な生存圈を確保しなければならない。

それには食糧、資源を必要とする。もしそれを避けて繁殖しようとすれば、出産制限を行なうしかない。

しかし、優秀な人物の多くは、古来、三男ないし六男に生まれている。

出産制限はすぐれた頭脳をもっか子の生まれるチャンスを摘みとることになり、民族の力を弱めてしまう。

故にドイツ民族は出産制限を行なうべきではなく、人口増加に見合うだけの食糧や資源を確保しなければならない。

そこでヒトラーが目をつけたのは、ウクライナをふくむ東ヨーロッパ地方である。

そこは肥えた土地と豊かな地下資源に恵まれている。

また彼は、将来のドイツ人口を一億五千万人ないし二億人と考えていた。

そのためにも、広大な領土を持たねばならなかった。

ヒトラーは、中央アフリカで植民地を経営することも考えたが、これは現実的ではなかった。

手を伸ばせば届く東ヨーロッパやウクライナの方が、はるかに現実的であった。

しかし、そうした地方には、ポーランド人やその他の民族、そしてロシア人がいる。

彼らはどうなってもいいのか。

ヒトラーは、こういう民族は劣等民族であり(なぜ劣等なのかは、ヒトラーによって説明されていない)、強者たるドイツ民族に奉仕服従すべきであった。

ヒトラーの頭のなかには、白日夢のような光景がしばしば描き出されていた。

肥沃なウクライナに多くのドイツの農民が移住し、その総督官邸は宮殿のような威厳と荘厳さを備えている。

そこには、ドイツ人によって美しい農村が建設されているが、ロシア人は別の世界に住まわせられており、なんらの文明施設も与えられていない。

彼らはドイツ人に無条件に服従する運命を与えられているだけである。

彼らは自分の名前が書け、一から五百までを数えることができれば、それでよい。

病気になっても治療することはないし、もし反抗すれば、爆弾を落として絶滅させてしまう。

ビットラーの頭のなかにあるのは、こういう光景だった。

彼が狂人扱いされるのは、このためであるが、彼自身はそれが狂人の妄想だとは思っていなかった。

また、彼はこういう考えを、声を大にして喋ったわけではなかった。

ごく身近な側近にだけ、もらしていたのである。

ヒトラーが公式の席上で強調したのは、ドイツの復興と共産主義の防波堤になる、ということであった。

ヒトラーが共産主義を憎んだ理由は、かなり単純なものだった。

第一次大戦でドイツが連合軍に敗れたのは、戦闘や国力においてではなく、国内で共産党や共産主義者が厭戦気分をかきたて、ストライキを起こし、足を引っぱったからだ、というのである。

ヒットラーの反共はそこから出発していた。

この点では、日本における反共理念やロシアに対する恐怖は、ヒトラーとは同一ではなかった。

日本では、天皇制を否定する思想として共産主義が恐れられ、またロシアの南進策に対する日露戦争以来の恐怖が潜在的に根を張っていた。

一九三六年、スペインで共和政府に対するフランコ将軍の反乱が起こると、ムッソリーニは、地中海への勢力拡大のチャンスとみて、フランコの支援にのり出し、ヒトラーも援助した。

スペイン内乱は、さして仲のよくなかった二人の独裁者を結びつける役割もはたしたのである。

ヒトラーの次なる目標は、彼の母国オーストリアであった。

たんなる領土的野心からだけではなく、個人的にそうする必要があった。

ドイツの元首が外国であるオーストリア生まれであっては、都合が悪いのである。

オーストリアをドイツの一部にしてしまえば、そういう不都合は解消できるわけだった。

また同国には六百五十万人のドイツ人が居住していることも、有利な条件だった。

ヒトラーが政権を取ったとき、オーストリアは、カトリック右派に支持されたドルフス政府が支配していた。

ドルフスは国内におけるナチス党を禁止した。

このとき、オーストリアを背後から支持していたのは、実はムッソリーニだった。

オーストリアのナチスは、一九三四年七月二十五日にウィーンで暴動を起こし、ドルフスを暗殺したが、暴動そのものは失敗に終わった。

ムッソリーニはいぜんとしてオーストリアを支持して、国境に軍隊を送ったため、ヒットラーは、オーストリアのナチス党への公然たる援助を断念するしかなかった。

しかしその後、エチオピア戦争やスペイン内乱による独伊の急速な接近は、オーストリアの立場を著しく弱めた。

ドルフスのあとを継いだシュシニッグ首相は、一九三八年二月に、ペルヒテスガーデンにあるヒトラーの山荘でドイツとの協定にサインした。

軍事、外交においてドイツと協力し、オーストリアのナチスを国政に参与させることを認める内容である。

頼みのムッソリーニは、すでにヒトラーの盟友となっていた。

シュシニッグは、オーストリアの独立を守るために、必死の努力をこころみた。

彼は三月九日、人民投票を呼びかけ、自由かつ独立で、キリスト教的に統一されたオーストリアのために意思表示をするようにうったえた。

シュシニッグとしては、この投票によって多数の支持を獲得し、それを背景にしてヒトラーと対決しようとしたのだ。

これをみて、ヒトラーは強硬手段をとる決意を固めた。

ただ、心配のタネは、英、仏をはじめとする諸国の反応だった。

このときフランスは、ショータン首相の下で急進社会党が少数単独内閣を作っていたが、軍部と大資本と妥協しようとしたために、社会党と共産党の反対にあい、『結婚について』の著作で知られるレオンーブルムが二度目の人民戦線内閣を作ろうとしているさいちゅうであった。

要するにフランスにおいては、責任をもって対処できる首相が存在していなかった。

イギリスでは、ドイツに対して宥和政策をとっているチェンバレンが首相で、これに反対するイーデン外相が二月二十日に辞職し、代わって、親ドイツ派のハリファクスが外相になっていた。

ヒトラーは、まさにこの絶好のチャンスをとらえて三月十一日、最後通告を行なった。

シュシニッグが辞職しなければ、ドイツ軍が進撃を開始する、とオーストリア大統領ミクラスに通告したのである。

シュシニッグは辞職し、代わって、オーストリア・ナチスの党首ザイス・インクワルトが実権を握った。

そして、インクワルトがドイツ軍の派遣を求めたという形式で、ドイツ軍はオーストリアに進駐し、三月十三日に、ドイツとオーストリアの合併が布告された。

日本政府が、蒋介石を相手とせずという声明を発したのは、この二ヵ月前のことであり、イギリスとしては、極東の情勢も気がかりで、なんら有効な手はうてず、文書による抗議を行なっただけであった。

またフランスは、ブルムが十三日にようやく組閣を終えたというありさまで、ヒトラーがつかまえたタイミングは恐ろしいまでに完璧であった。

ヒトラーの次の目標は、チェコスロバキアであった。

この国は主として、チェコ人、スロバキア人、ズデーテン・ドイツ人の三つの民族から成っていたが、第一次大戦末期に国家を建設したのはチェコ人であり、他の二つの民族に対してチェコ人は、同化政策を怠っていた。

ヒトラーが目をつけたのは、そこであった。

ズデーテン地方のドイツ系チェコスロバキア人もまた、ナチス・ドイツの発展を見て、中央政府に対する要求を増大した。

チェコスロバキアは、フランスとの間に一九二四年に同盟を結んでおり、また一九三五年にはソビエトとの間にも同盟を結んでいた。

もしフランスとソビエトが、万一のさいにその義務を遂行するつもりがあるなら、ヒトラーとしては、うかつに手を出せないわけである。

ソビエトは、義務を守ると言明したが、その場合は、ポーランドかルーマニアのいずれかの領土内をソ連軍が通過しなければならなかった。そして、ポーランドもルーマニアも、ソ連軍の通過を認める気はなかった。

フランスの政情不安は慢性的なものになっていた。

ブルム内閣はわずか一ヵ月で退陣し、急進社会党のダラディエが首相となったものの、国内問題で手いっぱいの状態であることに変わりはなかった。

仲介にのり出しだのは、イギリスだった。

チェンバレン首相は、九月十五日、ペルヒテスガーデンでヒトラーと会見した。

ヒトラーは、ズデーテン・ドイツ人の自決権を要求した。

これは、実際には、ズデーテンをチェコスロバキアから独立させ、やがてはドイツとの合併を意味するものだった。

イギリスはフランスと相談して、ヒトラーの要求を受諾するように、チェコスロバキアに勧告した。

大統領は、かつて国際連盟で活躍したベネシュだった。

日本の満州侵略に強く反対した人物である。

頼みの英、仏がそんな態度では、ベネシュは諦めるしかなかった。

ベネシュは悲痛な声明を発して、ヒトラーの要求を受け入れた。

「友邦諸国は我々の犠牲によって、自由と平和を手に入れるように勧めた。

大統領とわが政府は、ほかに採るべき道はなかった。我々は見棄てられ孤立したのである」

一方、感想を求められたチェンバレンは、記者団にいった。

「チェコ問題の完全な解決は、英仏両国民の相互理解にとって不可欠の前提だった。

それがヨーロッパの平和の基盤となるからだ」

チェンバレンは、チェコスロバキアを犠牲にしたとはいえ、そのことによって、ヨーロッパに平和をもたらした、と信じたがっていた。

しかし、ヒトラーは、英、仏の弱腰をみてとると、よりいっそう強硬になった。

九月二十六日、ヒトラーはベルリン体育館で、十一月一日までには、どんなことがあってもズデーテン地方を併合する、と演説した。

チェコは総動員令を発した。戦争はもはや不可避と思われた。

ヒトラーの演説は、本気だったのであろうか。

それともフラップだったのだろうか。

実をいうと、ドイツ国防軍は、英、仏相手の戦争となった場合、この時点では、まだ勝ち味はないと判断していた。

独・参謀総長ハルダーは、もしヒトラーがチェコ進攻の命令を出したならば、ドイツを破局から守るために、クーデターを起こしてヒトラーを逮捕するするつもりだった。

ハルダーはこの計画を密かにチェンバレンに通知した。

しかし、チェンバレンは、それを信じなかった。

彼はムッソリーニに仲介を求めた。

ムッソリーニは、ミュンヘンで、平和のために四国首脳が会談することを提案した。

この知らせがイギリスに届いたとき、チェンバレンは議会で演説中だった。

彼がそくざにこれを公表すると、拍手がいっせいに沸いた。

多くの議員が戦争は回避できると考えたのだ。

ごく少数の例外の一人が、葉巻をかみながら苦々しげに呟いた。

「それでチェコスロバキアはどうなるというのかね?」

背の低い、小太りの議員の名は、ウィンストン・チャーチルであった。

九月二十九日、四国の首脳がミュンヘンの総統館に集まった。

会談をリードしたのは、ムッソリーニだった。

なぜなら彼は、ドイツ語、英語、フランス語が喋れたからである。

ほかの三人は、自分の国の言葉しか話せなかった。

会談は正午にはじまり、食事と短い休憩を繰返して、翌日の午前二時に終わった。

チェンバレンとダラディエは、ヒトラーのフラップに屈して、カードを投げてしまったのである。

ドイツはズデーテン地方を段階的に接収することになり、英、仏両国は共同平和宣言に署名した。

こうして戦争は回避された。

チェンバレンは、平和宣言を、われらの時代の平和の証しだ、といった。

九月三十日の夕刻にロンドンに戻った彼は、この紙切れを高く振りかざして、市民の熱狂的な拍手を浴びた。

ダラディエも、パリ市民の同じく熱狂的な歓迎をうけた。

ただ、ダラディエはチェンバレンよりも、平和について現実的な感覚をもっていた。

彼は自分を歓迎する民衆を憂鬱そうに見やりながら、「この無知はどうにもならんな」

と呟いていた。一枚の紙切れなどが、いざというときには、何の役にも立たないことを知っていたのだ。

ベネシュは大統領を辞任し、亡命した。

彼には祖国と運命を共にする気持ちがなかったらしい。

むろん、こういう人たちばかりではなかった。

チェコ軍の顧問をしていたフランス陸軍のフオシュ将軍は、フランスのチェコに対する裏切りを怒り、フランス国籍を返上して、チェコ人になってしまった。

フランス人がフランス人たることを恥じたのである。

三 top

ミュンヘン協定のあと、ヒトラーがどういう行動に出るか、それは全ヨーロッパの注目の的だったが、それをもっとも気にしている人物は、独裁者としてはヒトラーよりも古く、ムッソリーニよりも新しい人物、ヨーゼフ・スターリンであった。

スターリンは一八七九年十二月の生まれだから、ヒトラーよりも、ちょうど十歳年上である。

コーカサスの片田舎ゴーリという町の靴職人の子として彼は生まれ、レーニンが死んだ一九二四年一月には、党書記長の地位にあった。

レーニンは死ぬ一年ほど前に、口述で党へあてた事実上の遺書を作成していた。

そのなかで、彼はスターリンがあまりにも粗暴であり、トロツキーは有能だが、うぬぼれが強すぎると指摘していた。

レーニンは、スターリンが書記長の職を退き、中央委員の数をふやして、集団指導制をとるように希望していた。

しかし、スターリンは、レーニンの注意を守って反省することを条件に、レーニン死後の党大会で書記長にとどまった。

はじめ、彼はコミンテルンの議長ジノヴィエフ、モスクワ・ソビエト議長カーメネフらと集団指導の形をとったが、まず政敵トロツキーを追放し、ついで、ジノヅイェフ、カーメネフを蹴落とし、さらには、ブハーリン、ルイコフ(レーニンの死後、人民委員会の議長をつとめた人物)を一九二九年ごろまでに片付けた。

一九三四年一月の党大会で、スターリンは完全な勝利者となった。

壇上の報告者たちはスターリンの指導をたたえ、偉大な指導者とか天才的な思想家とか卓越した理論家とか、あらゆる時代をこえたあらゆる民衆のもっとも偉大な指導者、という形容を奉った。

この年の十二月一日、スターリンの片腕と目されたキーロフがレニングラードの党本部で暗殺された。

この暗殺は、フルシチョフの有名な「秘密報告」(一九五六年二月)によると、奇怪な謎に包まれており、明らかに偶然ではない仕組まれた犯罪行為だったという。

どうやらキーロフは、スターリンによって殺されたらしい。

スターリンは、愛弟子のキーロフを暗殺することによって、ライバルたちを粛清する名目を手に入れたのだ。

レーニンは共産党員には死刑を適用しないように注意を与えていた。

それは守られていて、反スターリン派は投獄されたり流刑になったりしても、死刑にはならなかった。

キーロフが暗殺されると、スターリンはその日のうちに刑法を改正し、政治的暗殺事件は弁護人なしの非公開裁判で死刑を宣告できるようにした。

スターリンは、キーロフを殺すことによって、自分のライバルをすべて死刑台へ送りこむ法律を手に入れた。

ジノヅイェフとカーメネフがキーロフ暗殺を仕組み、スターリン暗殺を企てたという理由で血祭りにあげられた。

スターリンの首斬り役をつとめたのは、エジョフで、一連の粛清はその名をとってエジョフシチナと呼ばれた。

そのエジョフも一九三八年十二月に内務相を解任され、その後任となったベリアによって消された。

一九三四年の党大会に出た代表千九百六十五人のうち、千百八十名がいつの間にか消えていなくなってしまった。

スターリンによる血の粛清のなかで、もっとも不可解だったのは、一九三七年六月の卜ハチェフスキ元帥ら赤軍幹部らの粛清である。

当時、参謀総長だったトハチェフスキーは、赤軍きっての名将だったが、ナチスと通謀して、国家に対する反逆を企てたという理由で処刑された。

五人いた元帥のうち三人、十五人の軍司令官のうち十三人、百九十五人の師団司令官のうち百十人、将校五千人が銃殺された。

スターリンは、ヒトラーがソ連にやがては銃撃を仕掛けてくることを、全く予期していなかったのだろうか。

有能な将軍や将校の補充は、兵士を補給するようにはいかないのである。

トハチェフスキーらを銃殺することは、自分で自分の腕を斬り落とすようなものではなかったのか。

ヒトラーがスターリンに一杯くわせたのだ、という見方もある。

ゲシュタポが、名将トハチェフスキーを取り除くために証拠文書をデッチあげて、チェコの大統領だったベネシュを通じて、スターリンの手に入るように工作したというのだ。

チェコとソ連は同盟していたから、ベネシュがそのデッチあげ文書を本物と信じこめば、当然スターリンに通報することになる。

ゲシュタポの長官ハイドリッヒは、のちに赤軍を弱体化させた手柄は自分のものだ、といって、暗にこの説を認めた。 彼は、この偽造証拠を三百万ルーブルでスターリンに売りつけたという。

ハイドリッヒは、この三百万ルーブルを、ソビエト領内に潜入させたスパイに軍資金として与えた。

彼は一石二鳥だ、と自画自賛していた。

しかし、事実においてはスターリンの方が、はるかに役者が上だった。

スターリンはその三百万ルーブルに目印をつけておいたのだ。

そのため、この金を使ったハイドリッヒのスパイは、そっくりつかまってしまったのである。

こうしてみると、かりにハイドリッヒの話か本当だったとしても、スターリンは証拠文書がデッチあげであることを承知で買ったとみていい。

要するに、スターリンは、トハチェフスキーらを抹殺するために手段を選ばなかったわけだが、なぜそんなことをしたかという疑問はいぜんとして残るのである。

スターリンは、トハチェフスキーに個人的な恨みをもっていた。

一九二〇年、ウクライナに侵入したポーランド軍に打撃をあたえたのは、トハチェフスキーの指揮する軍団だった。

彼はまたチェコ軍と白軍の連合軍を敗北させ、さらには、コルチャック、デニキンらの反革命軍を撃破していた。

赤軍はポーランド軍をウクライナから追い払うと、ワルシャワへ向けて前進した。

ポーランドの名将ピルスツキー元帥は、フランスの協力を得てヴイストーラ川にこれを迎え撃った。

赤軍中央は、この戦争の指揮権をトハチェフスキーにゆだねた。

トハチェフスキーは南西戦線の騎兵兵団と第十二軍に、赤軍の左翼に展開するように命じた。

この方面の党の政治委員はスターリンだった。

つまり、事実上は、スターリンが騎兵兵団と第十二軍を指揮していた。

スターリンはトハチェフスキーの命令を無視して、目の前のルボフの攻略にとりかかった。

しかし、ルボフのポーランド軍は強力な騎兵と飛行大隊の援護をうけており、スターリンはたちまち苦戦に陥った。

トハチェフスキーは、左翼に兵力を配置できないままでポーランド軍と戦わねばならないことになった。

赤軍はワルシャワ攻略を目前にしながら、スターリンの気ままな行動のために撤退しなければならなかった。

ピルスツキーは戦争のあと回想録を執筆して、トハチェフスキーの作戦どおりに赤軍が動いていれば、ポーランド軍に勝ち目はなかったが、第十二軍と騎兵兵団がルボフにかかずらい、主力会戦に間に合わなかったために救われた、と書いた。

トハチェフスキーもまた一九二三年、赤軍の陸軍大学における講義で、スターリンが目前の局面に気をとられていたずらに兵力を消耗し、大局を忘れ、命令を無視したことをそれとなく批判した。

そのときは、まだレーニンが生きていた。

スターリンがその後継者となり、絶対的な権力者となることを、トハチェフスキーは予期していなかったのであろう。

あるいは、予期していたとしても、彼は、いうべきことはいうという性格であった。

貴族の出身ながら二十五歳で赤軍司令官になったトハチェフスキーは、レーニンの信頼もあつく、国民の間には絶大な人気があった。

全知全能の指導者となったスターリンにしてみれば、陸軍大学の教科書として活字にまでなった講義は許し難い冒涜でもあった。

トハチェフスキーやその同調者を粛清することは、スターリンにとっては、絶対に必要だったのだ。

四 top

スターリンはヒトラーとチェンバレンのかけひきを冷静に眺めていた。

チェンバレンがなぜヒトラーをなだめようとするのか――スターリンには、その意図が見えていた。

チェンバレンは、ヒトラーの鋒先を東方へ向けさせようとしている。

つまり東方のソビエトがドイツと戦って傷つき、その力が弱まるのを、チェンバレンは望んでいる――とスターリンは見た。

ドイツとソビエトが戦って互いにへとへとになれば、イギリスは労せずして、発言力をますことになる。

それこそが、イギリスにとって、もっとも好ましい結果である。

その証拠に、チェンバレンは、ミュンヘン会談でスターリンの存在を全く黙殺していた。

チェコスロバキアはソビエトと同盟しており、チェコの運命を決めるミュンヘンでの集まりに、スターリンが無視されていいはずはなかったのだ。

スターリンは、極東でも強力な相手つまり日本軍を意識しなければならなかった。

日本軍がソビエトを仮想敵としていることは、天下周知の事実だった。

スターリンにとって唯一の救いは、日本軍が中国戦線の泥沼に足をつっこんでいることだったが、それでも、関東軍の存在は不気味である。

スターリンはヒトラーと戦うにしても、シベリアの兵力を対独戦に転用することは不可能だった。

スターリンは、ドイツに入れたスパイからの情報で、日本のベルリン駐在武官大島浩とリッベントロップの間に進められている軍事同盟の交渉のいきさつを、逐一、知っていた。

というのは、ゲシュタポが、大島が本国との間にかわしている暗号電報を傍受してそっくり解読しており、それをスターリンのスパイたちは手に入れていたのである。

大島は自分と本国とのやりとりが、すべてドイツ側に知られていたことや、ましてスターリンにまでつつぬけになっていたことに、全く気づいていなかった。

諜報戦において日本は、こっけいなほどに初心であった。

スターリンは決心した。

彼は、チェンバレンの鼻をあかしてやることが、当面、自国の消耗をさける唯一の道である、と判断した。

ヒトラーのアカ嫌いは、骨のズイからのものであった。

ヒトラーがアカの親玉と手を結ぶなんて、奇想天外なことを考えるものがいるだろうか。

一方、ヒトラーは、いずれはスターリンと対決しなければならないとしても、この時点では時期尚早である、と考えていた。

オーストリアとズデーテンを手に入れて、一千万人の人的資源を確保したが、それに見合う食糧をどうするかの問題が残っていた。

さらに、ドイツ国内の軍需生産能力は、必ずしもヒトラーを満足させていなかった。

近代戦の主力となる航空機や戦車の生産能力に不安があった。

これを解決するために、ヒトラーは、ポーランドの肥沃な農業地帯とチェコスロバキアの工業力を自分のものとしなければならなかった。

第一、スターリンと戦うにしても、ドイツとの間には、ポーランドがあるのだった。

ヒトラーにとって、もう一つの問題は、戦争において二正面作戦をどうしても避けねばならぬことであった。

もしポーラットに手を出したら、イギリスやフランスが黙っているはずがない。

ヒットラーは対英仏戦も予定に入れてあったが、同時に強力な赤軍と戦っては、兵力を二分しなければならず、勝利の可能性はほとんどなかった。

一九三九年一月五日、ヒトラーは、ポーランド外相ベックを招いてダンチッヒ問題について会談した。

ヴェルサイユ条約によって、ダンチッヒ港は自由市とされ、関税権はポーランドがもち、東プロイセンはドイツの領土から切りはなされて、飛び地になっていた。

そこへ行くためには、いわゆる「回廊」を通らねば、陸路では行けなかった。

ヒトラーは、ダンチッヒの返還と回廊における治外法権をポーランドに要求した。

チェコでの成功に味をしめていたヒトラーは、ポーランドも屈するだろうとみていたのだが、ポーランドは屈しなかった。ペックはヒトラーの要求を蹴った。

ポーランドが独立国であるからには、それは当然であった。

一月三十日、ヒトラーは、政権獲得六年の記念日に演説した。

これより前、一月十二日にヒトラーはソ連大使メレカロフと新年パーティの席上で、これ見よがしに親しげに談笑し、これがロンドンのニューズ・クロニクルに大きく報道され、さらにモスクワのプラウダが派手に転載した。

さて、ヒトラーはこの演説でヨーロッパからユダヤ人を絶滅させる、と宣言したが、ユダヤ人攻撃につきものの反共演説は一言もなかった。

スターリンはヒトラーが言外にいわんとしたことを了解した。

要するに、ヒトラーは微笑を送ってきたのだ。

つぎはスターリンがこの微笑にこたえる番だった。

三月十日、スターリンは第十八回党大会で演説した。

彼はそのなかで、日本の中国への侵略を攻撃し、侵略諸国家がイギリス、フランス、アメリカの権益をいたるところで侵している、といった。

それなのに、これらの国が侵略者に譲歩しているのは、戦争によって自国に革命が起こるのを恐れているからである。

つまり彼らは、日本やドイツがソビエ卜と戦争するかもしれないから、自分の手で日独を叩かなくてもいい、と思っているのだ。

ドイツとソビエトとの間には、空気を毒し紛争を起こすものは何もない。

我々は、戦争煽動者たちの常套手段にひっかかって、火中の栗を拾うっもりはない――。

スターリンはそう結んだ。彼はヒトラーを攻撃するよりも、ヒトラーを野放しにしているイギリスやフランスをきびしく非難し、そういう形でヒトラーの微笑にこたえたわけであった。

ヒトラーは、スターリンの答えに満足した。

スターリンは、侵略諸国を攻撃したものの、ナチスやヒトラーは攻撃していなかった。

三月十四日、スロバキアが中央政府に対して独立を宣言した。

むろん、これはヒトラーがうしろで糸を引いたものだった。

チェコスロバキア大統領エミール・ハーハは、ベルリンでヒトラーとこの問題について会見することになった。

十五日の午前一時、ハーハはヒトラーに会った。

ヒットラーは、「チェコスロバキア大統領は国民の運命を信頼の念とともにドイツ帝国総統の手に委ねる」という文書を用意しており、リッベントロップがペンを差し出した。

ハーハは仰天して口もきけないでいた。

ヒトラーは、傲然といった。

「もしサインしなければ、午前六時に、ドイツ空軍と陸軍がプラハを粉砕するだろう」

ハーハはこれを聞いて気を失った。

医者がかけつけてきて注射をうち、ハーハの意識を回復させた。

ヒトラーは、元気を回復したハーハがサインを拒否するのではないかと思ったが、ハーハはふるえる手でペンをとりサインした。

そして、注射をうってくれた医者に、小さい声で、礼をいった。

ドイツ軍はチェコを占領し、イタリアはこのどさくさに乗じてアルバニアを占領した。

五 top

チェンバレンは、宥和政策が完全に誤っていたことを悟った。

軍事力のバランスは、三年前の独軍のラインラント進駐よりも悪くなっていた。

三年前には、ヒトラーは、もし独軍に対して英仏軍が攻撃してきたら、撤退するようにという指示をあたえていた。

その時点では、英仏軍を相手にして戦う実力はなかったのである。

三年間で、ドイツは強大な軍事力を持つにいたった。

イギリスは、ポーランドに対して、万一の場合の保障をあたえることにして、三月三十一日にチェンバレンが議会で公表した。

もしヒトラーがポーランドに手を出せば、イギリスが守るというのである。

つまり、ヒトラーをなだめるのをやめて、強硬策に転じたのだ。

問題は、イギリスとポーランドの間が、離れていることだった。

本当にイギリスがポーランドに兵を送ることができるのかどうか、である。

チェンバレンは、イギリスの単独保障では効果が薄いとみて、スターリンに働きかけることにした。

スターリンはヒトラーの出方をうかがう一方、チェンバレンの提案にも関心を示した。

彼は、外交の専門家ではなかったが、外交というのは、つねに相反する二つの面をもっていることを知っていた。

ヒトラーの微笑にばかりこたえていたのでは、その効果が半分しかないことを心得ていたのである。

スターリンは、ソ、英、仏、ポの四国会議を提案した。

しかし、これはポーランドが拒否した。ポーランドは、スターリンに対して本能的な警戒心を抱いていた。

ついでスターリンは、ソ、英、仏の三国同盟を提案した。

フランスはこの提案に賛成した。

しかし、チェンバレンは、さして熱意を示さなかった。

というのは、スターリンが、ポーランドやルーマニアを通過して軍隊を送る権利について保障を求めたからだった。

それを認めることは、ソビエトの東ヨーロッパへの進出をも認めることになる。

チェンバレンは、本質的にアカ嫌いだった。

彼は、スターリンの力を増大させることなく、ヒットラーを抑えたいというムシのいいことを考えていた。

スターリンは、英仏相手に交渉を進める一方、ヒトラーに対しても、さりげないサインを送った。

外相リトビノフを退けて、首相のモロトフに兼任させたのである。

五月三日のことであった。

リトビノフは外交の専門家で一九三〇年以来、その職にあった。

彼には何の失敗もなかった。

それなのに、どうして解任されたのか。また粛清がはじまったのか。

そうではなかった。リトビノフは、ユダヤ人だったのである。

スターリンは、ヒトラーを相手に、本腰を入れて交渉するなら、ユダヤ人ではまずいと判断したのだ。

ヒトラーは国内において、前年十一月の「水晶の夜」事件以後、ユダヤ人追放を行なっていた。

そこヘユダヤ人たるリトビノフにこられるのは、ヒトラーとしてはまことに具合が悪い……。

スターリンは、そういう不都合さを除去してみせた。

ヒトラーに対する、明らかなジェスチュアだった。

ヒトラーは、このサインを見のがさなかった。

これより少し前の四月末に、彼は、九月一日までにポーランドに兵を進めることを決心し、その準備にかかるよう、国防軍に命令していた。

しかし、ヒトラーは用心深かった。

彼はスターリンのジェスチュアが、英仏相手の交渉を有利にするための偽装かもしれない、と考えた。

スターリンなら、それくらいのことはやりかねないのである。

ヒトラーは、スターリンに利用されるのだけは、我慢できなかった。

チェンバレンはこれを見て、ヒトラーの次の行動までには、まだかなりの時間があると思った。

その間にスターリンを何とかして味方に引き込むことができそうだ、と判断した。

スターリンとの間には、互いに提案がかわされていた。

スターリンの返事は早かったが、チェンバレンの返事はいつも時間がかかった。

一つには、両国の政治体制の差もあった。

スターリンは誰にも相談することなく、態度を決めることができる。

チェンバレンは議会や野党を気にしなければならなかった。

四月十五日から六月末までの間、多くの問題についてスターリンが回答に要した日数は十六日、チェンバレンは五十九日だった。

プラウダが論文をのせて、イギリスに、その気があるのか、とたしなめた。

チェンバレンはようやく本気になり、七月二十五日、モロトフの提案に応じて、軍事問題をモスクワで話し合うことになった。

スターリンは、首席代表に、ヴォロシーロフ国防相、シヤボニコフ参謀総長、クズネツオフ海相、ロクチオノ空軍総司令官を任命した。赤軍最高幹部のオンパレードともいうべきメンバーだった。

チェンバレンが任命した首席は、ドレークスという退役の老軍人だった。

イギリスの軍事状況などまるで知らない人物である。

フランスもドウマンク大将を送ったが、これも傍流の人物で、間もなく退役することになっていた。

ドレークスは、どういうわけか、飛行機に乗らずに、のんびりと船に乗って出発し、八月十一日にようやくモスクワ入りした。

会議は翌日から始った。

ヴォロシーロフは、慣例に従って、英仏代表と三国の軍事問題について交渉と調印の全権を与えられていることを明らかにし、その全権委任状を見せた。

ドウマンクは、困ったように、自分は交渉の全権はもっているが、調印する権限はないといった。

では、ドレークスはどうか。

ソビエトとしては、フランスよりイギリスの方が主たる相手である。

フランスは、さしみのつまといってもよかった。

驚くべきことに、ドレークスは全権委任状をロンドンに忘れてきているのだった。

呆れているヴォロシーロフに、「ロンドンで会議をすればいい」とドレークスはいった。

何のために、はるばるモスクワまできたのか、全くわかっていない様子であった。

スターリンは、イギリスの誠意に疑問をもった。

スターリンは、ヒトラーと手を握ることを決心したが、その前に、一つだけやっておくことがあった。それは、赤軍の実力を内外に示しておくことである。

五月十二日、ノモンハン事件が起きて、日本軍と赤軍は戦闘をくり返していた。攻勢に出ているのは日本軍で、七月一日、二十三日の二回にわたって総攻撃をしかけてきたが、赤軍は防備を固めて、撃退するだけだった。

スターリンは、八月十二日、つまりドレークスが全権委任状をもってこなかったとわかった日に、ベルリン大使館を通じて、両国関係改善のためにモスクワでヒトラーの特使と会談したい、と密かに申し入れた。

ヒトラーは、八月二十六日を期してポーランドヘ侵攻する肚を固めていた。

残っている日時は、たった一一週間だった。

この短い二週間にポーランドの運命が、いや全ヨーロッパの平和が賭けられようとしていた。

六 top

スターリンには、奇妙な性癖があった。

彼は、地図を用いずに、もっぱら地球儀を用いたのである。

軍事上の判断を迫られる場合でも、彼は地球儀を眺めながら考えにふけった。

その地球儀も決して大きなものではなかった。小、中学校で使われている程度のものであった。

地球儀は、地図とは用途が根本的に違うものである。

地図を用うべきところで地球儀を用いたのでは、役に立たないであろう。

まして、局地的な戦闘においては、地球儀の距離感覚では、大ざっぱにすぎて、正常な判断を下すことは不可能である。

のちに、フルシチョフが有名な「秘密報告」で明らかにしていることだが、スターリンはドイツ軍との戦争においても、指で地球儀をたどって戦線の状況を考えた。

地球儀で見れば、何百キロという距離も、ほんのわずかな距離に思える。

スターリンはいとも簡単に、兵力の配置がえを指示するのだ。

数万の大軍が数百キロを一日か二日で移動できるかのように。

赤軍の将軍たちは、作戦計画をねるときには、地図を使ってもらいたがった。

軍人だけではなく、マレンコフやフルシチョフやミコヤンらの政治局員たちも、それを望んでいたが、あえてスターリンに苦言を呈するものは一人もいなかった。

スターリンに向かって、「あなたのそういうやり方はおかしい」

というのは、自分で自分に死刑を宣告するにひとしかったからである。

このため、対独戦争では、死なずともすんだ数十万の兵士が死んだ。

にもかかわらず、一九三九年八月、ヒトラーとチェンバレンを相手にして、和戦の判断に迷っているとき、スターリンが地球儀で物事を考えたのは、結果として間違っていなかった。

ヒトラーのポーランドに対する野心は、誰の目にも明らかだった。

遅かれ早かれ、ヒットラーはポーランドに侵攻してくるであろう。その場合、ポーランドに対する条約上の義務からも、英、仏はドイツと戦うことになる。

その場合、ソビエトが、イギリス、フランスと手を結んでいれば、ドイツは、来と西とに兵力を裂いて戦わねばならない。

戦略的にみて、それはもっとも拙劣なやり方である。古来、二正面作戦が成功した例はほとんどない。

チェンバレンにしてみれば、スターリンと同盟しておけば、ヒトラーも二正面作戦の愚はおかさないだろう、という判断だった。

つまり、英、仏、ソ三国の同盟が成立することは、間接的にヒトラーにポーランド侵攻を諦めさせることになる。

一方、ヒトラーにしてみれば、英、仏と戦う場合に、大兵力の赤軍を背後にしていたのでは、英、仏相手の西部戦線に、全力をあげることは不可能である。

まして、ポーランドヘ侵攻すれば、ソビエトとしかに国境を接することになる。

ナチスの政治哲学をもってすれば、共産主義を政治原理としている国と手を握るなどということは、許すべからざることだった。

水と油どころか、火と水とがまじわるようなものである。

経済関係に限っての交流はありえても、政治的軍事的同盟が、ソビエトとドイツの間に結ばれることは、考えるだけでもナンセンスである――というのが、大方の常識だった。

チェンバレンがこの常識の上に安易に寄りかかっていたことは疑う余地がなかった。

ヒットラーとスターリンが握手するなんて、考えるだけでも、こっけいだった。

イギリスが、役に立たない退役老軍人を全権としてモスクワに送り、おそろしく悠長に交渉させた背景には、こういうチェンバレンの読みがあった。

スターリンに対して、秋波を送る必要はあるのだが、それがあまりにも露骨であってはいけない。

時間はかかるかもしれないが、スターリンは、結局は英、仏と手を握るであろう……。

そのチェンバレンの肚は、スターリンには読めていた。

どうせ自分たちと同盟するさ、とタカをくくっているチェンバレンの考えが腹立たしかった。

ソビエトを見くびっていやがる、とスターリンは思ったであろう。

ナチス・ドイツとは、いつかは戦わねばならないことは、スターリンも覚悟していた。

しかし、それがこの一九三九年という時点であることは、望ましいことではなかった。

軍事力、ことに空軍において、ソビエトは著しく劣勢だった。

スターリンにとっても、もう一つのアキレス腱は、極東の情勢だった。

ドイツと戦っているときに、日本軍がシベリアに侵攻してくれば、今度は、ソビエトが二正面作戦の不利をしいられることになる。それを思えば、いまはドイツと戦うべきではなかった。

平面的な地図では、モスクワとソ満国境は、途方もなく遠い距離になるが、地球儀で観察すると、必ずしもそうではないのである。

そして、そこに布陣している日本の関東軍は、ソビエトにとって絶えざる脅威であり、満蒙の一角ホロンバイル草原のノモンハンでは、国境をめぐる紛争がひんぴんと起きているのだった。

ノモンハンはもともと蒙古語の地名である。ノモンは平和を意味し、ハンは、チンギスハーン(ジンギス汗)のバーンつまり尊称である。

ラマ僧の役職名にもノモンハンというのがあり、つまりは平和の聖地というほどの意味だが、この年の五月からは、血なまぐさい戦場となった。

満州国つまり日本は、モンゴール共和国との国境はハルハ河だとしていたが、モンゴール側はハルハ河東方にありとしていた。

満州国軍とモンゴール軍とのこぜりあいは二月ごろから起きていたが、それは、日ソ両軍の小規模な代理戦争といってよかった。そして五月に至って、日ソ両軍が前面に出るようになったのである。

日本軍は、ハイラル駐屯の第二十三師団を中核に、在満の航空部隊、戦車部隊を繰出して攻勢に出た。

ハルハ河を渡ってモンゴール内に侵入する意図はなかったにしても、ハルハ河の線までは確保するつもりだった。

この攻撃に対して、赤軍はもっぱら防戦をむねとして、積極的な反撃には出てこなかった。

スターリンとしては、日本軍との全面的な衝突になるのを回避したかったのである。

そのために、日本軍は、赤軍は大したことはない、と甘くみた形跡がある。

スターリンは、ヒトラー相手の心理的な大勝負を行なう前に、この背後の紛争を解決しておく必要があった。

これより前、日本とドイツの間に、イタリアを加えて軍事同盟を結ぼうとする秘密交渉が進められていた。

日本側ではドイツ大使の大島浩、イタリア大使の白鳥敏夫が、その中心人物であり、ドイツ側は、リッベントロップ外相が熱心な推進論者だった。むろんビットラーの丁解のもとに動いている。

ヒトラーは、イギリスとの戦争を想定した場合に、両国の軍事力の比較において、もっとも恐れていたのは、海軍の劣勢であった。

従って、イギリス海軍を二手に分けることができるなら、その海軍の力を半減させることになる。

具体的には、イギリスの東洋艦隊を東洋に釘付けにしておくか、理想的には全滅させることができるなら、こんなに好ましいことはなかった。

それができるのは、日本海軍だけだった。

日本とドイツ、それにイタリアを加えた軍事同盟が締結できれば、イギリスに対して、圧力をかけることができる。

つまり、ポーランドに侵攻しても、イギリスは宣戦布告をしてこないだろうという計算である。

その場合の軍事同盟は、締結国が参戦義務を負ったものでなければ、意味がない。

ドイツとイギリスが戦争になったとき、日本もイギリスと戦ってもらわなければ、同盟とはいえないのである。

これに対して、日本側は、陸軍が賛成し、海軍と外務省が反対だった。

そして、両者の妥協というかっこうで、対ソ戦については参戦するが、それ以外の国との戦争については、そのときの状況を考えて自主的に決める、という案をドイツに提案した。

ヒトラーにしてみれば、この日本案はおよそバカバカしいものであった。

当面、彼の頭の中にあるのは、対英、そして対仏の戦争なのである。

この場合、フランスはその軍事力において恐れることはないが、イギリスは容易ならぬ敵である。

それなのに、日本が参戦義務を負わないのであれば、イギリスに対する牽制にはならないのである。

リッベントロップはヒトラーの意向をうけて、

一般論として、ドイツやイタリアが攻撃をうけたとき、日本が有力な武力の援助はできない(何しろ遠く離れすぎているので)としても交戦戦国関係に入る覚悟はあるかどうか、総統はそれを問題にしておられる」

と大島大使にいった。

自主的に決める、というのは、あまりにも曖昧であり、ヨーロッパまで援軍を送れ(あるいはその逆、ドイツが東洋に援軍を送る)とはいわないが、自動的に一緒にドイツの敵に宣戦布告をするくらいの覚悟はあるのかどうか、と質問したのだ。

出先の大使としては、このような重大な質問については、本国へ問い合わせるべきであった。

しかし大島は独断で、「もちろん、そういう覚悟はあると理解していただいてよろしい」と返事をした。

これを知った日本政府はうろたえた。また天皇も、出先の大使が条約の締結という天皇の大権を犯して、勝手にそのような返事をするとは何事か、と陸相を叱ったが、奇怪なことに、このような大使が免職されなかったのである。

大島が陸軍中将であり、陸軍は彼を全面的にバックアップしていたからである。

だが、海軍はあくまでも反対だった。

海相の米内光政、次官の山本五十六(いそろく)、軍務局長の井上成美(しげよし)のトリオが、その中心であった。

ただ、ここで書きとめておきたいのは、これらの海軍の将官たちが三国同盟に反対したことをもって、熱烈な平和主義者だったかのようにいうのは間違いだということである。

彼らが反対したのは、ソビエト以外の第三国と独伊とが戦争になったとき、日本が参戦義務を負うという条項についてであって、対ソビエト戦に関しては、参戦してもよいとしていたのである。

要するに、彼らは所詮は軍人であり、軍人というものは戦いを否定しては成り立たないもので、彼らが平和主義者で

あったという事実はなかった。

ソビエト以外の第三国、具体的にはイギリスと戦争することは、勢いアメリカとも戦争することになる。

米英との海軍力の比率は劣勢で、いかに訓練の度合いを高めても限度があり、また工業力においては、日本ははるかに劣る。

米内は、八月に開かれた五相会議で、戦争になった場合のことを質問されて、

「勝てる見込みはない。大体日本海軍は英米相手に戦争するように建造されていない」といったが、実際には海軍の仮想敵はアメリカだったのだ。

三国同盟の交渉は、密かに進められたのだが、その内容はどういうわけか、イギリスやアメリカには筒ぬけになっていた。

そしてまたスターリンも、交渉が難航していること、対ソ戦についての日本の肚がどうかなどを知っていた。

腹心のベリアのスパイたちが、くわしい情報を集めていたのだ。

前述したように、大島大使と日本との間にかわされる暗号電報をドイツ参謀本部は解読し、そしてドイツ参謀本部にベリアのスパイがもぐりこんでいて、それを盗み出していた。

日本はカードを隠しているつもりだったが、隠していると思っているのは本人だけで、相手はこちらの手もちのカードを知っているのであった。

そういう状況で、外交などというものが成功するはずもないのである。

スターリンは、ヒトラーとの交渉にあたって、東方の問題を解決しておく必要があった。

ノモンハンにおける日本との局地戦をかかえこんでいる限りは、それが負担になる。

ヒットラーは、取引を有利にするために、

「日本と揉めているようだが、さぞお困りでしょう。何ならわが国が仲介の労をとってあげますよ」

と誘うに違いない。

「それでは、よろしく頼む」

というのでは、スターリンとしては、自分の弱みをみせることになる。

事実、独ソの秘密交渉が実際に始まったとき、ドイツはそのようにもちかけてくるのであり、スターリンの読みは的確であった。

スターリンは、名将ジューコフをノモンハンに送り、日本軍を叩きのめすように命じた。

八月二十日、赤軍は大反撃を開始した。

無敵を誇っていた関東軍は、赤軍の機甲部隊の前に潰滅した。

日本軍の戦車は、彼らの戦車に比べると、まるでブリキのようなものだった。

装甲がケタ違いで、赤軍の戦車砲が日本の戦車に命中すると、一瞬のうちにクズ鉄となってしまうのだが、日本の戦車砲の弾丸は、軽くハネかえされてしまうのである。

二週間の戦闘で、日本軍の戦死傷、行方不明者は、一万七千三百余名に達した。

こうして、赤軍の実力を見せておいてから、スターリンは、ヒトラーとの交渉を開始した。

モロトフは、八月一一十六日か二十七日に、リッベントロップに訪ソするように、と申し入れた。

ヒトラーは、ポーランド作戦の開始を八月二十六日と決定して、その準備を完了していた。

できることなら、彼はこの日程を変更したくなかった。

そのためには、リッベントロップの訪ソが二十六日では遅すぎる。

その前に、スターリンとの話し合いをすませて、心おきなくポーランドに攻めこみたかった。

八月二十日、ヒトラーは、スターリンあてに電報をうった。

この電報がドイツ大使の手でスターリンに渡されたのは、二十日の夜おそくであった。

ヒトラーはその夜は眠れなかった。

スターリンは英仏相手にも交渉しているのだ。

スターリンは、ドイツと英仏を天秤にかけ、得な方をとることができる。

出先機関を通じての話し合いでは、スターリンの方から両国の不可侵条約を提案してきたのである。

本来なら、この提案は、ポーランドを睨んでいるヒトラーの方から、相手にもちかけたいものであった。

にもかかわらず、スターリンの方からそれを提案してきたのはなぜか。

ヒトラーは、スターリンが自分を一杯くわせようとしているのではないか、と疑心暗鬼だった。

手をさしのべておいて、どたん場で平手打ちをくわせるくらいのことは、平気でするのである。

そしてまたヒトラー自身も、これまで同じようなことをやってきているのだ。

ヒトラーはこの夜はついに眠れず、腹心のゲーリング元帥に電話をかけた。

しかし、二十一日の夕方、スターリンからの返電がきた。ソビエト政府は、リ外相の訪ソを二十三日に繰上げることに同意する、というものであった。

両国の交渉は二十三日の夕刻から二十四日の早朝までかかって、クレムリン宮殿で行なわれた。

両国の協定には、対外的に公表される七条の正文と、公表されない秘密協定とがあった。

正文の眼目は、第一条と第二条にある。第一条では、両国は単独たると他の第三国との共同たるとを問わず、相互にいかなる武力行使も行なわない、とし、第二条では、両国の一方が他の第三国と戦争を起こしても、その第三国を支持しない、とするのである。

つまり、かりに日ソ戦争があったとしても、ドイツは日本を支持しないということになる。

秘密協定は東ヨーロッパにおける独ソの勢力圏を設定したものであった。

八月二十四日、ベルリンとモスクワで独ソ不可侵条約の締結成立が発表された。

この発表は、文字どおり、全世界を驚倒させた。日本もその例外だりえなかった。

三国同盟を推し進めていた平沼騏一郎内閣は、八月二十八日に、――欧州の天地は複雑怪奇なる新情勢を生じた。

という有名な声明を出して辞職した。

七 top

これより前、第一次近衛内閣は一九三九年(昭和十四年)一月四日に総辞職をして、首相は平沼に代わっていた。

近衛は、中国との戦争の処理に失敗し、国内ではインフレが進行しつつあった。

近衛自身、政治に熱意を失って、口癖のように、辞めたい、を連発していた。

平沼は、右翼の国本社をバックにした男で、政治家としては、大局観に欠けていた。

ヒトラーとスターリンの握手という現実は、夢にも考えない事態だったのだ。もっとも、これは平沼だけではない。日本人の誰もが予想しなかったことであった。

平沼に代わって首相となったのは、陸軍大将阿部信行だったが、阿部もまたその器ではなかった。

わずか四ヵ月半で辞職し、その後任は、米内光政であった。

この時代の首相は、現代のように議会で選ばれるわけではなく、天皇から、「首相となって組閣せよ」という命令をうけるのである。

これを「大命降下」という。この場合、天皇も自分勝手に任命するわけではない。

実際は、天皇と相談相手になる重臣との話し合いで決められた。

米内内閣は一九四〇年一月十六日に発足したが、わずか半年で倒れた。

というよりも、陸軍によって倒されたというべきであったろう。

ある意味では、米内を倒しだのは、陸軍というよりも、ヒトラーだった、といえるかもしれない。

ヒトラーは、八月二十六日対ポーランド戦を一週間だけ延期した。

その間にイギリスの出方をうかがっていたのである。

九月一日未明、百五十万のドイツ軍は、空陸からポーランドヘ向けて侵攻を開始した。

ポーランド軍は装備も劣り、訓練も不十分であった。

一ヵ月たらずで、ワルシャワは陥落した。

イギリスとフランスは九月三日に、ポーランドとの同盟に基づいて参戦したが、有効な援助をする前に、ポーランドは地上から消えてしまったのである。

イギリスは、陸上兵力をフランスに送ったが、ドイツに対して空爆を加えることはしなかった。

もしドイツを爆撃すれば、ドイツ空軍が報復爆撃をしてくる。それを恐れたのである。

フランス軍は、マジノ要塞にこもって、正面衝突をさけていた。

つまり、英、仏とドイツは、形の上では交戦しているのだが、実質的な戦闘は何も行なわれなかった。

要するに、イギリスとフランスは、ポーランドとの条約に従って、ドイツに宣戦布告をしたものの、事実上はポーランドを見殺しにしたのである。

両国との約束をあてにして、ヒトラーに対して強硬策をとったポーランドとその国民こそ、俗にいう、いいつらの皮であった。

条約などというものが、いざというときに当てにならぬ典型だった。

ドイツが西部戦線で、英、仏両軍に攻撃をしかけなかったのには、それなりの理由があった。

ヒトラーは、軍部の反対を押しきって、東部戦線に、兵力の大半を集中した。

西部戦線には、陸軍九十万、戦車五十両、空軍五十機を配置したにすぎなかった。

ポーランドに戦車二千五百両、空軍千五百機を送りこんだのに比べると、信じられないくらい手薄である。

フランスは、ドイツ国境に百六十万の陸軍と戦車二千五百両、空軍手二百機を配備していた。

そのほかに、イギリス軍も派遣されていた。

もし彼らが西部戦線で攻勢に出ていれば、ドイツは、西側を破られ、ルール地方の重工業地帯は簡単に英、仏の手に落ちたに違いなかった。

ドイツの軍部が、ポーランド方面に、兵力の大半をさくことに反対したのも、こういう状況からだった。

にもかかわらず、ヒトラーは、イギリスもフランスも、宣戦布告をするだけで、戦闘はしかけてこない、と判断した。

ポーランドが地上から消えたところで、イギリス人やフランス人の生命がどうなるというものではない。

何も他国のために、命を失うことはない。

イギリスやフランスは、きっとそう考えて、攻撃してこないだろう。

ヒトラーは、そう判断したのだが、彼の判断は的中した。

それだけではない。フランス軍の総司令官ガムラン元帥は、ポーランドに、フランス軍は前進している、という嘘のメッセージまで送ったのだ。

ヒトラーは、ポーランドを制圧すると、兵力の大半を西部戦線に回した。

約半年間の凖備ののち、四月九日にドイツ軍はノルウェーとデンマークに攻撃をしかけた。

デンマークは即日降伏し、ノルウェーは一ヵ月でドイツ軍の手に帰した。

五月十日、ドイツ軍は電撃作戦を開始した。

フランス軍は、ドイツ軍が戦闘をしかけてくるときは、第一次大戦のときと同じく、オランダ、ベルギーから攻めてくると考えていた。

そのため、主力を北部に配置していた。

ドイツとの国境には、マジノ要塞があった。いわゆるマジノ線である。

ここの防備をかためておけばドイツ軍もそう簡単には攻めてこないはずだった。

マジノ線と北部の防備陣の中間には、長さ百三十キロのアルデンヌの森があった。

この深い山岳森林地帯を、ドイツの機甲師団は通れないと思われた。

実際、常識的には、それは不可能なことだった。

戦車は森林を突破できないはずだった。

ヒトラーは、このアルデンヌの森から主力を侵入させた。

機甲師団の進撃を可能にしたのは、圧倒的な空軍の援護だった。

フランス軍は虚をつかれて敗北した。

逃げ場を失った英仏三十五万の大軍は、武器をすててダンケルクからイギリス本土へ撤退し、六月二十二日、フランスは降伏した。

こうしたドイツのめざましい勝利は、日本にも影響を与えた。

独ソ不可侵条約が結ばれたときには、すっかり元気を失っていた親独派がにわかに、勢いをもりかえしてきた。

米内は、ヨーロッパの大戦に不介入の方針をとっていたが、いまこそドイツと結んで、イギリス、フランスの東南アジア植民地に兵を進めるべきだという議論が、陸軍を中心に強くとなえられはじめた。

重慶の蒋介石が頑張っているのも、イギリスがビルマ・ルートで支援しているからである。

これを追い払ってしまえば、蒋介石も降伏せざるをえない。

つまり、中国における戦争を終結させるためにも、ドイツと同盟して、日本は南進すべきだ、というのである。

陸軍の意向で畑俊六陸相は辞職した。

それは、米内内閣の崩壊を意味していた。

top

**************************************** |