|

****************************************

Index 1

2 3 4

天狗党年表

2 筑波の旗揚げ

1 薩摩と長州 top

幕府は一橋慶喜(よしのぶ)を年少の将軍家茂(いえもち)のうしろだてとなる将軍後見職に任命しました。

さらに福井藩主の松平慶永を大老と同じ格の政事総裁職に任命しました。

これらの任命は京都から朝廷の勅使をうけて行われました。

勅使は公武合体を願う薩摩藩主島津忠義(ただよし)の父久光(ひさみつ)が、朝廷に働きかけて出させたものです。

久光みずからも勅使を護衛して江戸にきました。

慶喜も慶永も安政の大獄では謹慎処分をうけました。

その二人が勅使によって幕府の要職についたということは、朝廷と幕府の力がわずかに逆転し始めたことを示しています。

島津久光は満足してまた京都に帰りました。

文久二年八月二十一日、武蔵の国生麦村(横浜市内)にさしかかります。

道ゆく人はみな行列を見て土下座(どげざ)しました。

ふと馬にのった四人の外人が、行列の前に割込んできました。

供侍がどけどけという合図をしましたが、とっさのことでただうろうろするばかりです。

「ぶれいものっ!」突然、武士たちが刀をぬいて切りつけました。

外人の一人は肩を斜めに切りさげられ、血を流しながらすこし走って、松並木の根元に落馬しました。

武士が走りよってとどめをさしました。

外人は他の二人も傷つけられ、無事なのは一人の女性だけでした。

三人は息を切らすと、馬にむちを入れながら逃げ去りました。

外人たちは横浜にきていたイギリス人でした。

イギリス公使館ではさっそく公使と艦隊の提督が協議して、とにかく本国に報告して指令をあおぐことにしました。

一方、久光は京都への道を急ぎました。

「外人が行列を乱したので、岡野新助という足軽が切りつけた。新助はそのあとで行方をくらました。」

幕府にはそう報告しました。

幕府は下手人を捕まえろと命じましたが、無論足軽の新助などというのはこしらえ事ですから、捕まえられるはずはありません、

久光が京都に帰ってみると久光の願う公武合体はどこへやら、京都にはすさまじい攘夷の風がふきまくっていました。

さきに和宮(かずにみや)の婚礼をおし進めた公卿たちはほとんど謹慎の身に追いやられ、その家来たちが殺されたうえ、四条河原でさらし首になっている始末です。

天誅(てんちゅう)――天にかわって悪人に罰を加えるという言葉がはやり、貿易で財産をふやした商人たちまで、殺されたり脅されたりしています。

幕府はあらたに京都守護職という役をつくると、会津藩二十八万石の藩主松平容保(かたもり)を任命して、京都の治安を護らせました。

島津久光は自分の意がみたされぬことを感じて、藩国薩摩に帰ってしまいました。

薩摩藩にかわって、京都の舞台におどり出しだのが、長州藩です。

幕府の力がしだいに衰えてきたと見るや、長州藩は薩摩藩や土佐藩ときそいあって、これからの時代の主役になろうとねらっていました。

そのため藩主毛利慶親(もうりよしちか)やその子定広も京都に入り、薩摩藩の公武合体とは異なる攘夷説を唱えていました。

外国との条約をすべて破棄して、徹底的に攘夷しようという激しいものです。

人々を震え上らせた天誅の風は長州藩の武士が中心になって吹かせていました。

勢いにのった長州藩は土佐藩や久光(ひさみつ)とは意見の違う薩摩藩士と相談すると、朝廷に対してさらに幕府に攘夷の勅命を送るようにすすめました。

朝廷もそれに従いました。

やがて攘夷の勅命をもった公卿三条実美(さねとみ)が、土佐藩の護衛で江戸にいきました。

幕府はとまどい、混乱しました。

しかし今となっては冷たく勅命をはねのける気力はありません。

やむなくそれを受入れると、攘夷の方法についてはなお論議を重ねたうえで、将軍が京都におもむいてお答えするという返事をしました。

そのころ長州藩士の久坂玄瑞(くさかげんすい)、品川弥二郎(やじろう)らが江戸品川に建築中だったイギリス公使館を焼きうちしました。

品川は眼下に江戸湾を見おろす景色のいいところです。

春になると町民たちが、青い海と桜の花を楽しんでいました。

その楽しい行楽の地が外国人の手に奪われたのは、攘夷の志士でなくてもおもしろくありませんでした。

「ざまあ。見やがれ。」

「いいきみだ。」

炎々と冬の夜空をこがす赤い炎を見て、町民たちもすっと胸のはれる思いをしました。

翌文久三年(一八六三)、攘夷の声はますます高くなり、天誅の嵐もますます強くふきまくりました。

同時に、政治の舞台は江戸から京都に移ったような感じになりました。

一月、将軍後見職・慶喜(よしのぶ)が京都にのぼり、二月には政事総裁職の松平慶永(よしなが)が入京しました。

他の大名も続々とそれに従います。

続いて二月十三日、将軍家茂も東海道を通って上洛の旅につきました。

将軍がわざわざ京都に出むくなど、三代将軍家光のとき以来、実に二百数十年ぶりの出来事です。

老中を初めとして、つき従うもの約三千人。

水戸藩主慶篤も副将軍として、多くの家臣とともに家茂に従いました。

家臣のなかには武田耕雲斎(こううんさい)、山国兵部(やまぐにひょうぶ)などの長老のほか、まだ若い藤田小四郎もその姿を見せていました。

たまたまイギリス本国から、生麦事件に関する指令が横浜に届きました。

イギリス公使はそれをもって将軍上洛の行列のあとを追いました。 |

一橋慶喜(ひとつばしよしのぶ)

|

「白昼イギリス人が殺されたのは幕府の責任である。十万ポンドの賠償金を支払え。

支払いの期限は二十日間、もし受け入れねば二十四時間以内に非常の措置をとる。」

そういう厳しいものです。

同時にイギリスは十二隻の大艦隊を横浜に集めました。

十万ポンドといえば四十万ドルです。

さきに通訳ヒュースケンが殺されたとも、幕府の支払った金が一万ドルですから、これは途方もない高額でした。

それにもまして困ることは、いま将軍が上洛の旅にいることです。

つき従う老中はとにかく返答をのばしてもらうことにして、ひたすら京都へと急ぎました。

イギリスは薩摩藩に、二万五千ポンドの支払いと犯人の処刑を要求し、聞きいれぬときは艦隊を派遣すると脅しました。

将軍は三月四日京都の地をふんで、二条城に入りました。

将軍上洛を知ると薩摩藩の島津久光が公武合体の実現をめざして、再び京都にのぼりました。

しかしとうてい無理のようです。久光はわずか五日間京都にいただけで、また藩国へ帰っていきました。

ついで政事総裁職の松平慶永も、辞表を出して藩国に帰ってしまいました。

ひとり、長州藩の意気があがるばかりです。

藤田小四郎は、初めて京都を見ました。

日本の都として千年以上の歴史をもつ京都の町は、古くゆかしいたたずまいを見せていました。

しかしその陰に今は激しい気迫がみちあふれています。

小四郎はひとりでに身の引き締まるのを感じました。

小四郎は長州藩士の桂小五郎(かつらこごろう)にはじめて会いました。

小四郎より十歳ほど年長でしょうか。深い瞳をこらして、時代の流れを見つめているような感じの武士でした。

「そなた、東湖先生とはご縁がおありか。」小四郎の顔を見て、桂小五郎は尋ねました。

「はい、私は東湖の第四子です。」すると小五郎が、親しみぶかい笑顔をむけました。

「さようでしたか、これは失礼。東湖先生のことは我々も松陰先生からよく教えられました。」

松陰――安政の大獄で死罪になったあの吉田松陰(しょういん)です。

かつて東湖の教えをうけたこともある松陰は長州藩内に松下村塾という私塾を開いて、高杉晋作、久坂玄瑞、品川弥二郎、伊藤俊輔など、長州藩をになって活躍している多くの人材を育てました。

無論、桂小五郎もその一人です。

「小四郎どの、わが長州藩の尊皇攘夷も元をさぐれば、そなたの父の東湖先生から教えられたもの。

今後とも尊皇攘夷のために、東の水戸藩と西の長州藩とて協力しあっていきましょう。」

「桂(かつら)どの、よくわかりました。」

不気味な夜がふけていきます。

小四郎は今ばらばらになっている感じの水戸藩の力をまとめて、長州藩に劣らぬ働きをせねばならぬと固く心に誓いました。

2 西国にひびく砲声 top

三月十一日、攘夷を祈願するため、孝明天皇が賀茂神社に行幸(ぎょうこう)しました。

将軍家茂(いえもち)と後見職慶喜(よしのぶ)も籠ではなく馬をもちい、臣下の礼をとってそれに参加しました。

四月十一日、さらに石清水神社に行幸しました。

その日は攘夷の意志をうながすために、天皇から将軍に『攘夷の御刀』を授けることになっていました。

しかしこの日の将軍は急病のため参加できず、代理の慶喜もにわかに腹痛をおこして、刀をうけることができません。

幕府に攘夷の意志がないので、二人とも仮病を使ったと世の中の人がからいました。

事実そうだったかもしれません。

幕府にとって今はそれどころではなく、むしろイギリスとの賠償金問題のほうが気がかりでした。

いそいで水戸藩主徳川慶篤(よしあつ)を将軍の名代として、江戸に帰らせることにします。

「もうすこし様子がみたい。わしは京都に残る。」

小四郎は同僚の岩谷敬一郎にそういって、江戸にむかう藩主の行列を見送りました。

朝廷はいつから攘夷をはじめるかと、しつこく将軍にせまりました。

幕府はあれこれと言い逃れを続けて、返答の引きのばしをはかりました。

朝廷はなお追及の手をゆるめません。

幕府もやむなく、その年文久三年の五月十日を期限にして攘夷を行うと答え、「外国が襲ってきたならば、これを打ち払え。」という命令を諸大名に下しました。

長州藩を初めとする尊皇攘夷派の意気はあがりました。

藤田小四郎は喜びに胸をふるわせて、水戸へ帰っていきました。

一方さきに江戸に下った水戸藩主徳川慶篤(よしあつ)は老中格の小笠原長行(ながみち)と協議しながら、イギリスとの交渉を進めていきました。

イギリスは強い態度を示しました。

長行が直接使者となって横浜に出むいても、がんとして一歩もゆずりません。

沖合いには軍艦が砲門をすえていました。

ここまできてしまっては慶篤も長行も、勝ちめのない戦争を避けるために、イギリスの要求を呑まねばならなくなりました。

五月九日、横浜の運上所で十一万ポンドの銀貨がイギリスに支払われました。

うち一万ポンドは前に水戸藩浪人がおこした東禅寺襲撃事件の賠償金でした。

実に幕府が攘夷開始ときめた日の一日前のことです。

五月十日がきました。天候は晴れ。

夕刻、瀬戸内海を通って中国の上海に向おうとしたアメリカの一商船が、長州藩の領地を右に見ながら、下関海峡にかかりました。

狭い海峡で流れが逆になり、おまけに風波もあれています。

商船はしばらく待機するため。沖合いに錨をおろしました。

すると長州藩の二隻の軍艦が現われ、夕闇のせまるなかで、いきなり砲弾をあびせてきました。

数条の水柱がまぢかに起ります。商船はあわてて錨をまきあげ、豊後水道めがけて船を走らせました。

続く五月二十三日の早朝、今度は海峡の東の沖に泊っていたフランス軍艦が、壇ノ浦砲台から砲撃されました。

長州藩の軍艦も発砲しながら迫ってきます。フランス軍艦は理由をきこうとしてボートをおろしました。

するとボートがたちまち打ち砕かれました。

フランス軍艦はやむなく応戦しながら、玄海灘に逃げていきました。

長崎から下関海峡を通って横浜に向おうとしていたオランダ軍艦がフランス軍艦から、砲撃をうけたという知らせをうけました。

しかしオランダは古くから日本と付き合いのある国です。

艦長はそう思って軍艦を進めました。

しかしこれも二十六日に砲撃されました。

マストや煙突を大破され死者四名、重傷者五名を出して豊後水道に逃れました。

長州藩の攘夷実行は、ただちに京都に報告されました。

「期日どおりに攘夷を行い、天皇も満足に思われている。今後とも大いに努力せよ。」

朝廷は長州藩をほめたたえました。

「襲われるまえに、みだりに発砲するとは、まことにけしからん。」

幕府は逆に苦々しく思って、長州藩をなじりました。

アメリカ、フランス両国は、三隻の軍艦を送って、長州藩に仕返しの襲撃を行いました。

まず六月一日、下関沖に進入すると長州藩の軍艦二隻を沈め一隻を大破、その上一つの砲台を壊してしまいました。

続いて六月五日、他の砲台にもすさまじい砲火をあびせました。

さらに二百五十名の陸戦隊を上陸させると、砲台を占領し大砲をこわし、弾薬を海に投げすてました。

刀、鎧(よろい)、兜(かぶと)も奪いました。

武力の差がはっきりと現われ、長州藩はわずか三隻の軍艦にむざんに踏みにじられたのです。

これとはべつに七隻のイギリス艦隊が、横浜からはるか九州の南端にある薩摩藩に向っていました。

薩摩藩とイギリスのあいだでは生麦事忤がまだ未解決です。

イギリスは、武力にうったえてでも解決するつもりでした。

六月二十七日、イギリス艦隊は鹿児島湾深く突入しました。

質素な屋形づくりの城と、それに続く町並みが手にとるように見えます。

海岸には十か所の砲台がつき出し、武士たちがあわただしく動いています。

艦隊は生麦事件の犯人処刑と賠償金の支払いを求めた書類を送りました。

話合いはまとまりませんでした。

七月二日、台風がきて夜明けから、ものすごい風雨になりました。

イギリス艦隊は湾上にうかんでいた薩摩藩の三隻の汽船を捕えると、それに乗り組んでいた五代才助(ごだいさいすけ)らを軍艦に連れ去りました。

それをきっかけに、薩摩藩の十か所の砲台にある八十三門の大砲が、いっせいに砲門を開いて火を噴きました。

遅れてイギリス艦隊も砲撃をはじめました。

イギリス側の砲門は回転式長距離砲をふくめて、計百一門。

砲台に接近しすぎていた軍艦がたちまちしりぞきました。

旗艦でも、艦長が薩摩藩の砲火をうけて戦死しました。

あわてて艦首をめぐらそうとすると、また甲板に砲弾が命中し七人の水兵が空に舞い跳びました。

横なぐりの風雨のなかで、薩摩藩の武士たちはよく戦いました。

しかし無念にも大砲の射程距離がイギリス側の四分の一しかありません。

やがて隊形を整えなおしたイギリス艦隊にうちまくられ、砲台もおおかた壊されました。

船も町も焼かれました。ふきつのる風は町の火を激しくあおりました。

イギリス艦隊はほとんどが傷をうけ、六十数人の死傷者を出しました。

イギリス艦隊はあくる日も攻撃を仕掛けてから、そのあと傷ついた軍艦をひきずるように横浜に引上げました。

イギリス公使は横浜でわめきました。

「我々は、再び薩摩を攻めてみせる。」

3 若武者の悩み top

京都から帰る道々、藤田小四郎の心はこれで攘夷ができるという喜びに満ちていました。

途中、神奈川の宿場に近づいたとき、寄り道して横浜にいってみようと思いました。

武士は入れないというので、町人に化けていってみます。

数年前まで寂しい漁村だったとはとても思われぬほど、けばけばしい外国の商館が建ち並んでいました。

外国人が大手をふって我が者顔に歩き、なかには日本の女とたわむれている者もいます。

全国から集まった商人がへいこらへいこらしながら外国人と接しています。

「ほら、どいたどいた、危ないですぜ。」

小四郎をはねとばさんばかりに、品物を山と積んだ荷車が通り過ぎます。

それは人間が礼儀も何も忘れて、金にだけ踊らされている汚い世界でした。

小四郎には日本が外国の毒におかされたとしか思えません。

込み上げてくる怒りの底に、なお高まる攘夷の思いを秘めながら、小四郎は江戸に帰りつきました。

ところがどうでしょう。

帰ってみると幕府は外国人を追いはらう意図もなく、おとなしく生麦事件の賠償金を支払ったというではありませんか。

将軍が勅命をうけて五月十日から攘夷を行うと誓ったのに、その前日にです。

しかもそれをきめたのは本来ならもっとも攘夷の心の強いはずの小四郎の主君慶篤(よしあつ)でした。

小四郎の心は、激しくゆらぎました。

やがて五月十日を期して長州藩が攘夷ののろしをあげたという知らせも、小四郎の耳に入りました。

小四郎は弓をはなれた矢のように、心がとんでいくのを感じました。

もはや江戸にいては、何もできないかもしれません。 |

小四郎が書いた「自画賛」

|

自分も長州藩の元に駆け付けようと思いました。

仲間の武士にわかれをつげ、最後に山国兵部の屋敷を訪れました。

兵部はかつて斉昭に水戸藩の軍制を洋式に改めさせたほか、月に一度ずつ一橋家に教えに通っているすぐれた兵学者です。

「小四郎、おまえは主君の慶篤公を見捨てるつもりか。」

兵部はで小四郎にぎょろりと目をむけました。小四郎も思わず顔をあげます。

「慶篤公とて、父君斉昭公のおこころざしを忘れたわけではない。

このたびのことについても、慶篤公は江戸城中でお一人で反対なされた。

しかしいまの幕府の力を考えれば、これもやむをえぬことだったのじゃ。

その慶篤公の苦しいお心も察してみるがよい。」

小四郎は声もありません。

「小四郎、おまえの気持ちもわがらぬではない。

しかしおまえが京都や長州藩に走ったら、そのあと一人でもたくましい若者のほしいわが水戸藩はどうなると思う。

ましてやわが藩がご恩をうけている幕府はどうなると思う。

それを考えて今は軽はずみな行動はつつしむべきじゃ。

いずれおまえたちの力が必要になるときは、必ずやってくる。」

小四郎は身をしばられたように、がっくりとうなだれました。

小四郎をしばっているもの――それはそのまま水戸藩をしばっている古いきずなです。

さきに外国船打ち払いののろしをあげて幕府に責められたとも、長州藩は朝廷と幕府の意向が完全に対立していることを悟りました。

それ以来、攘夷に傾く朝廷を盛りたてるため、幕府を見放してもよいという方針をはっきりうちたてました。

やがて幕府を倒そうという倒幕の思想がそこから生まれてきます。

しかし同じ尊皇攘夷を唱えながら、水戸藩には幕府のご三家であるという越えられぬ柵があり、切り離すことのできない絆(きずな)がありました。

激しい勢いで馬を進めても馬は柵の目の前で足踏みし、ぴーんとはった綱を振り切ることができません。

それは藩主を初めとする水戸藩全体の心にやどる激しい悩みでした。

保守派のみが騒がぬ方がお家のためと、おとなしく柵の中につながれている感じです。

「兵部さま、よくわかりました。」

小四郎も頭を下げてひきさがりました。

すると薩摩藩がイギリス艦隊と戦ったという話が江戸中に広まりました。

よく戦って艦隊を追いかえしたということです。小四郎の血がまたおどりました。

小四郎は国元への旅に出ました。

夏になっていました。やがて筑波の峰が見え、霞ヶ浦も湖面を白く光らせました。

まだ前髪だちの少年のころ、父東湖とともに江戸にのぼったとき、国のために命を惜しむなといわれたことが頭にうかびます。

水戸を越し、太田村の西山荘にいってみます。

深い山間に昔しのままの姿をとどめる西山荘は、「大日本史」の編纂(へんさん)に力をつくした光圀の熱烈な心を小四郎に伝えました。

ついで同じ太田村にある瑞竜山(ずいりゅうさん)にいってみます。歴代藩主の霊が眠っているところです。

そこでも線香の煙が立ちのぼる大きな墓石の影から、斉昭が小四郎の心に語りかけました。

江戸に帰ると東湖亡きあと、改革派の頭(かしら)とあおぐ武田耕雲斎を訪れました。

「小四郎、はやまるな。必ず時が来る。」

耕雲斎もそういって、いさみたつ小四郎をおさえました。

そのころ京都ではまためまぐるしく、新しい事態が起っていました。

アメリカ、フランス両国の艦隊にさんざんうちすえられた長州藩は、それでもなお攘夷の気勢が衰えませんでした。

力があれば身分の低いものでもどしどし武士に取立て、武士以外のものを集めた奇兵隊の組織をつくると、再び外国の襲来に備えました。

砲台も整備しました。藩主の居城がある萩の砲台は女の助けもかりて造ったので、女砲台とよばれたほどです。

公武合体をねらう薩摩藩は藩主松平容保(かたもり)が京都守護職をつとめる会津藩と密かに相談して、急進的な攘夷を唱える長州藩を京都から追い出そうとはかりました。

朝廷も公武合体には反対ではありません。

八月十八日、薩摩藩と会津藩は土佐藩などとともに深夜から御所(皇居)をかためると、門をいっせいに閉めてしまいました。

天皇の命令がなければ誰であろうと、一歩心中に入れないというのです。

長州藩の軍勢は京都の町中で、ただうろうろするばかりでした。

まさか尊皇を唱えるものが、御所を攻めるわけにもいきません。

その長州藩に京都から立ちのけという勅命が下りました。長州藩はぼうぜんとしました。

何がどうなっているのか、さっぱりわかりません。

「やむをえない。このさいは勅命に従おう。」

八月十九日、前夜から雨がふっていました。

その雨にうたれながら、長州藩は三条実美(さねとみ)ら七人の攘夷派の公卿とともに、京都を立ち去って国元に戻りました。

京都はがらりと変わって、公武合体派の天下になりました。

しかし天皇の意志がかたいため、空気は攘夷の方向にむいています。

そこで幕府は朝廷に申し開きをするため貿易港を長崎と箱館だけにして、横浜港を閉じようと考えました。

もとより諸外国はその申し出を呑むはずはありません。

朝廷は一橋慶喜をはじめ松平容保、島津久光ら六名の者を、それについて協議する朝議参与に任命しました。

するとその朝議参与のおいだで、またまたわけのわからぬことが起りました。 |

薩摩と会津が組んで、長州を京都から追い出した蛤御門の変の警備

|

慶喜があくまで横浜を閉じようと主張すると、久光らがそれに反対して開国論を打ち出したのです。

これまでは主に幕府が開国をおしすすめ、諸大名がそれに反対を唱えてきました。

全くおかしなことに、その立場がぐるりと逆になったのです。

これにもそれなりの理由はあります。

薩摩藩は長州藩の場合と異なり、イギリスとの戦争によって、外国の力を嫌というほど思い知らされました。

いまの日本の武力ではとうてい勝てないことを悟りました。

そのためイギリスに賠償金を支払って和睦をむすび、さらにそれをきっかけとしてイギリスと親しい関係になっていました。

久光が外国とのいさかいをさけて、開国のほうに向おうと主張したのも、当然のことです。

一方、慶喜は本気で横浜の港を閉じられるとは思っていません。

しかし島津久光らの意見に従うことは幕府が諸大名に敗けたことになります。

幕府の威信にかけてもそれはできません。

そのため慶喜は、しつこく自分の考えを主張しました。

朝議参与が何も決められぬまま、文久三年は暮れ、元治元年(一八六四)をむかえました。

4 決起のとき top

昼は、冷たい風が地をはらって吹いています。

ある日、水戸藩江戸屋敷にいる藤田小四郎のもとに、一通の密書が届けられました。

人目をしのんで開いてみた小四郎は、そこになつかしい名を発見して思わず微笑みました。

夜、風がやみ町は暗く冷たく凍りつきます。

小四郎はこっそり屋敷をぬけると、闇をぬって麻布竜土(あざぶりゅうど)町へと急ぎました。

やがて星空に、どっしりした長州藩江戸屋敷の表門が浮び上ります。

小四郎はどんどんと、くぐり門を叩きました。

門番が現われすでに話が通じているように、小四郎を屋敷の中に案内しました。

ほどなく屋敷の一室にとおされた小四郎はあんどんの火に照らされたなつかしい人の顔を見いだしました。

「小四郎どの、しばらくでした。」

桂小五郎が静かに笑います。小四郎もすわって京都以来の挨拶を交しました。

桂小五郎はさっそく話はじめました。

長州藩が薩摩、会津など公武合体派の諸藩のはかりごとによって、都をしめ出されたこと。

その後公武合体派は慶喜が主張している横浜港の閉鎖に反対していること。

このままでは、いずれ幕府の威光が失われるおそれのあること。

長州藩ではその後も尊皇攘夷の意気が衰えず、目下密かに薩摩と会津の勢力と戦って御所を奪い返す計画をたてていること。

その計画を今年中に実行すること。

ついては水戸藩も長州藩に足並みをそろえて東の方で何事か起してもらえぬだろうかということ――。

桂小五郎は眼光するどく小四郎を見つめました。

「いかがです、小四郎どの。そなたの力をぜひお借りしたいと思っているのです。

必要な軍資金は、わが藩で出させてもらいましょう。」

小四郎は熱い目で桂小五郎を見返しました。

その顔は今こそ待っていた時が来たという喜びで赤く上気し、心は盛上る感動と武者ぶるいであやしく鳴っていました。

「桂どの、よく打明けてくださいました。この小四郎にまかせてください。」

「おう、ではやってくださいますか。」

「いうまでもないこと。われら水戸藩は時機がくるのを心待ちしていたのです。」

二人は顔を見合って笑いました。

他の部屋にひそんでいた武士が現われました。

小四郎が反対したら切ってすてようとしていた長州藩士です。

みんなは冬の夜の長い密議をこらしました。

春もまぢかいと思われるころ、藤田小四郎がぶらりと潮来(いたこ)の郷校に姿を現しました。

親しい岩谷敬一郎と竹内百太郎がいました。

敬一郎とは藩主慶篤に従って、ともに京都におもむいた間柄です。

「どうだ、このままではいずれ藩のくだらぬ役人に捕まるばかりじゃ。

それよりいっそのこと、尊皇攘夷の旗をあげぬか。」

小四郎の真剣な声と眼差しは、てこでも動かぬ決意を語っていました。

二人は思わず膝をのり出して、小四郎にせまりました。

「無論、それは我々も望むところ。小四郎、きさま、それを本気で計画したのか。」

小四郎は二人ににっこり笑ってから、はじめて長州藩とともに東西で決起する密約を交したことを話しました。

「だが、さしあたっての軍資金は?」

「心配はいらぬ。長州藩の桂どのから千両の資金援助をうけることにして、すでに五百両はいただいてきた。

ほら、これはみやげだ。」

小四郎は江戸から買い求めてきた、すぐれた名刀を二人にあたえました。

「ほほう、これはすごい。では同志はどれほど集める? 三百か、五百か?」

「いや、こころざしのかたいもの三十名でよい。初めからたくさん集めると軍紀が乱れて、烏合の衆(うごうのしゅう)になる。」

「なるほど、さすがは東湖先生の子息だ。」百太郎がそういって感心しました。

二人が潮来で同志を集めることにして、小四郎は小川や府中に向かいました。

筑波の山がしだいに大きくなります。

南から見ると頂(いただき)が男体女体の二つの峰にわかれていた筑波の山も、府中では男体が女体の裏に隠れて、一つの三角のように頂点がとがっています。

小四郎はふと古く万葉集にもうたわれているこの常陸の名山で、最初の旗揚げをしようと心にきめました。

府中でこれはと人物を見こんだ薄井僣太郎や山田一郎に話をもちかけると、長く江戸に住んでいた山田一郎が、江戸の同志を集めてくるといって出発しました。

小四郎は反対に水戸に向かいました。

小四郎は二十三歳という、自分の若さを知っていました。

はせ参じてくる同志たちはおそらく大部分が自分より年上でしょう。

それらの者を指揮して隊長となる自信や意気ごみは無論ありますが、しかし何が起るかわからない波乱万丈のゆく手を考えるとき、仲間が軍師とあおいで命をあずけられる、立派な人物がほしいと思ってしいました。

武田耕雲斎(こううんさい)や山国兵部の顔が おぼろげにうかんできます。

しかしまた止められるかもしれぬと思ったとき、その顔は自然に消えました。

自分の心はもう止められないのです。

結局水戸にきた小四郎は、田丸稲之衛門の屋敷を訪ねました。

田丸稲之衛門――山国兵部の弟で当年六十歳、水戸町奉行を勤める藩の長老です。

東湖とともに尊皇攘夷を唱えて斉昭に仕え、改革派の中堅と見られていました。

稲之衛門(いなのえもん)は老顔にしわをきざませ、瞼(まぶ)たをとじたまま小四郎の話に耳を傾けました。

ひたすら朝廷を思い幕府を思い、さらに日本の国を思っている若武者の熱烈なたましいは、やがて日頃から同じ思いでいた稲之衛門の心を大きくゆさぶりました。

「小四郎、わかった。わしもいつかはこういう時が来ると思っていたのじゃ。

今はおまえの言葉に従って、仲間に加わろう。

わしが加わったと知れば、いずれ耕雲斎どのや兄の兵部もはせ参じてくるにちがいない。」

稲之衛門は小四郎の顔を見て、おだやかに笑いました。

5 筑波の山上で

元治元年三月二十七日――、陰暦の暦です。いつしか、桜の花が散り始めました。

水戸から江戸からまた小川や潮来(いたこ)から、思い思いの武具陣羽織に身をかためた武士たちが、府中に集まりました。

その数六十三名、小四郎の予想よりはるかにふえていました。

尊皇攘夷と大書した白いのぼりが高くひるがえり、鎧五十領、太刀五十振り、鉄砲百丁、槍二百本を積んだ馬が、荷をふれあわせて勇ましくいななきます。

一行は稲之衛門や小四郎を先頭に、隊列を整えながら筑波の山に登りました。

筑波山は幕府の直轄地です。 |

水戸の南西30kmにある筑波山。

二つの頂からなる。

|

南面の中腹に神社があり、さらに男体女体の二つの峰にもその神社の支社になる祠(ほこら)があるので、山全体が寺社領にもなっていました。

そのため武士は住まず、わずかばかりの町役人が中腹の神社の周りに広がる石段の多い町を取り仕切っていました。

旗揚げするにはこの上なく便利なところです。

一行は神社の一角を借りうけて本陣をおくと、のぼりをかかげ槍や刀をうちふるって、声高々に旗揚げの第一声をあげました。

「えい、えい、おうっ!」

「えい、えい、おうっ!」

内に尊皇を誓い、外に攘夷をつらぬく心の叫びは、濃い緑の中から若葉を吹き出そうとしている山肌をぬい、はるか限下に広がる大地のはてまでのびていきました。

小四郎は、かつて亡君斉昭からたまわった、見事な鎧どおしの小刀をもっていました。

それを白木の箱に入れると神輿(みこし)におさめて、斉昭の神体と仰がせることにしました。

水戸城は旗揚げを知ってあわてふためいて、ただちに水戸藩江戸屋敷に知らせを走らせました。

藩主慶篤は騒ぎを静める対策をねらせると同時に、一方、筑波の志士たちの心も汲んで、すみやかに横浜港の閉鎖を実行するようにと幕府に向って進言しました。

幕府も横浜港の閉鎖をあきらめたわけではありません。京都では慶喜がまだ強くそれを主張していました。

そのため意見が合わず、三月、朝議参与は全員辞職しました。

幕府はまた閉鎖問題を交渉させるため外国奉行の池田長発(ながのぶ)を、遠くフランスまで送りました。

しかし使節は今、パリに向っています。その結果はまだわかりません。

日は筑波の東からのぼって西に落ちました。

水戸藩の志士たちが筑波にこもったことは、日に日に広くあちこちにひびきわたりました。

「尊皇攘夷の天狗党が兵をおこした。」

誰からともなく天狗党の名が使われ、日を追って自分も天狗党に加わりたいという浪人や郷士たちが、十人二十人と山に駆け付けました。

多聞(たもん)もその一人です。多聞は愛犬黒をつれて筑波に登ってきました。十三歳とは思えぬほど大きな体です。

どんぐり眼をぎょろつかせた顔には、まだあどけなさがかやどっていました。

裾の短い筒そで着物を着てへこ帯をしめ、すり切れた藁草履(わらぞうり)を履いています。

それでもいっぱし気取りで、太い樫の棒を手にしていました。

多聞は尊皇とか攘夷とか深くは知りません。

しかし幼いときに両親をなくし、預けられた百姓の家で毎日意地悪くこき使われているのが何より嫌でした。

天狗党に暖かくひかれるものを多聞は感じました。

「何だ、おまえは?」

多聞のむさくるしい姿を見て小四郎がたずねました。

「おいらも、天狗党に入れておくれよ。」

「馬鹿いうな、子供のくるところじゃない。帰れ、帰れ。」

小四郎は本陣に姿を消しました。

その夜、多聞は黒を抱いて野宿しました。

朝になると谷川で腹いっぱい水をのみ、再び本陣におしかけました。

小四郎の姿を見るとどこまでも付いていきます。

「何だ、おまえまだいたのか?」

「当り前だよ、絶対帰るもんか。」

小四郎は多聞の姿を見ると、苦笑しながら裏によんで雑炊(ぞうすい)を食べさせました。

多聞も黒も、がつがつと食べました。あくる日もまた同じです。午後、小四郎は山頂に登りました。

「里犬 こいつ。」多聞もそのあとをついて登ります。

山頂近くの御幸ヶ原という平地に出ました。男体女体の二つの峰は、そこから左右の高方にのびています。

それぞれの峰の絶頂には、長く風雨にさらされて黒ずんだ巨岩の上に、質素な祠(ほこら)が建っていました。

小四郎は大願の成就を祈ってから巨岩の上に腰をおろしました。 |

小四郎と黒を連れた多聞(たもん)

|

白く光る霞ヶ浦を初めとして、広々とした緑の平野が一望に眺められます。

小四郎は胸をひらいて、心地よい風を入れました。

すると多聞もそのそばにこしをおろしました。

「あきれた奴だな、おまえ。名は何という? どこからきた?」

小四郎がふり返ってたずねました。

「多聞(たもん)だよ、下妻(しもつま)からきた。」

「なに? 下妻からきたというのか?」

小四郎は改めて多聞のきかん気そうな顔をみつめました。

筑波の西方十二キロの地にある下妻は、水戸藩ともゆかりの深いところです。

今は下妻藩といい井上家一万石の領地となっていますが、慶長(けいちょう)の昔には、徳川家康の子の頼房(よりふさ)が住んでいたところです。

頼房は下妻から水戸に移されて、初代藩主となったのです。

小四郎はそのことを思い出してなつかしくなり、多聞に親しみを感じました。

「多聞とやら、おまえ、どうしても天狗党に入りたいのか。」

「当り前だよ。」

「両親は知っているのか。」

「おいら、おとうもおかあもいねえ、一人ぽっちだ。」

「そうか、ではおまえだけとくに許してやろう。ほら、このわしの脇差をやる。」

小四郎は笑いながら腰の小刀をぬいて、多聞の腰にさしてやりました。

「下にいったら服装も改めろ。でも多聞、我々には何がおこるかわからぬ。

恐ろしいめや危険なめに出あったら、おまえだけは我々にかまわず、いつでも逃げ出せ。」

その声も聞こえぬように、多聞は岩の上にすっくと立つと、両手をかかげて喜びの声をあげました。

黒も真っ黒な毛で覆われた巨体をおこすと、多聞の足元で高くほえました。

6 ふくらむ筑波軍

またたくまに総勢が百六、七十名にふくらみ、軍資金も食糧もたりなくなりました。

稲之衛門は近在のゆたかな商人や農民から、金や米を集めました。

一時借りるという名目で、こころざしを達したのちに返すという約束の書類をあたえました。

しかし一味のなかには無理乱暴をするものもあり、住民から不満の声があがりました。

これでは幕府や水戸城から、追手がくるでしょう。その場合筑波の山では、味方に不利なように思われました。

一同は軍議をひらくと、日光に進んでたてこもることにしました。

日光ならば徳川家康の霊を祀った東照宮があります。幕府もうかつには攻められないでしょう。

改めて稲之衛門を総帥(そうすい)に、小四郎、岩谷(いわや)敬一郎、竹内百太郎の三人を総裁にして、全軍を天勇(てんゆう)、地勇(ちゆう)、竜勇(りゅうゆう)、虎勇(こゆう)の四隊に組織しました。

多聞は小四郎のそばにつかえる使い番です。そのほか、遊軍隊、調練奉行、旗奉行などの役もきめました。

総勢は四月三日に山を下りました。

騎馬姿の武士が十人ほど先頭に立ち、籠にのった総帥稲之衛門がそれに続きます。

そのあと斉昭の神体である鎧どおしの小刀をおさめた神輿(みこし)が郷士にかつがれ、武器弾薬などをつんだ馬の列が続きました。

さらに物々しいいでたちで武器を手にした武士たち――、総勢百七十名の隊列が春の土ぼこりを巻上げながら、細い野道を北東の方向に進みました。

四月六日、下野(しもつけ=栃木県)の国、宇都宮に着きました。

稲之衛門が水戸町奉行であり、ましてや斉昭の神体を奉(ほう)じていることを考えると、宇都宮藩もうかつに手は出せません。

一行は宿舎に入ると紫地に葵(あおい)の紋のついた幕をはりめぐらしました。

小四郎と水戸から参加した斎藤佐治衛門が宇都宮藩をたずねると、家老の県(あがた)勇記に面会をもとめました。 |

天狗党はみるみる一千名の大部隊になった

|

小四郎は尊皇攘夷のこころざしにもえた水戸藩有志が、幕府をあとおしして攘夷を行わせるために事をおこしたことを説明しました。

「ついては我ら一行が、日光にたてこもることにご援助願いたい。」

勇記も知られた勤皇の志士でした。

小四郎らに同情すると金千両の軍資金を筑波軍に寄贈して、筑波軍を助けてほしいという急使を宇都宮藩江戸屋敷に立てました。

「援助はできない、筑波軍を追い帰せ。」それが江戸屋敷から勇記のもとに届いた返書です。

藩主の命令です。勇記は苦しみました。藩内の議論もわき立ちました。

筑波軍をうちはらえというもの。狡えというもの――。

ついに筑波軍に同情する小山剛介、松本柳栄らは、仲間とともに脱藩すると、筑波軍の陣営に加わりました。

筑波軍のなかからも宇都宮藩と戦えという意見がおこりました。稲之衛門がそれをなだめました。

しかしここまできて日光にはいれぬというのは、いかにも残念です。

「せめて、東照宮にお詣りさせていただきたい。」小四郎が再び勇記に願い出ました。

勇記は武士の情をわきまえていました。

絶対乱暴はしないと約束させると、筑波軍を十人ずつの小人数におけて、二日に渡って東照宮にお詣りさせました。

そのあと筑波軍は、南に向って再び進軍を始めました。

幕府は北は奥州福島藩から南は下総佐倉藩まで、付近一帯の二十九藩に対して、筑波軍を取り静めよという命令を下しました。

むろん宇都宮藩もそのなかに入っています。

さらに県(あがた)勇記を筑波軍に力をかしたという理由で、禁固(きんこ)の処分にしました。

四月十四日、筑波軍は同じ下野の国の太平(おおひら)山に陣をすえました。

太平山は栃木の南西四キロほどのところにある小高い山で、中腹に神社があります。

山頂に登ってみると筑波よりは低い山ですが、それでも関東の平地をひと目で見渡すことができます。

追手もたやすく近よれない要害の地に思えました。

やはり神社を借りて本陣にすると、麓には木戸を構えて見張りをおきました。

同志はすでに七百人にふえていました。

あくる十五日、江戸から目付山国兵部、側用人美濃部又五郎らがやってきて、太平山に登りました。

藩主慶篤の命令をうけて決起軍を諌(いさ)めにきたのです。

血肉をわけた老兄弟が葵(あおい)の紋の幕をめぐらした本陣の中でさしむかいました。

兵部七十一歳、稲之衛門より十一歳年長です。

「稲之衛門、殿もこのたびのことを幕府の手前、いたくお心を痛めておられる。

このさい、殿の命令をお受けするつもりはないか。」兵部がうれい顔でそういいました。

「兄上、我らがなぜ兵をおこさねばならなかったか、それは兄上こそよくご存知のはず。

わが国の現状からみて、これはたとえわしがなさなくとも、いずれは他の誰かがなさればならなかったこと。

事ここに至っては、たとえいかようなことがあろうとも、若い者たちのあふれる心を裏切ることはできん。」

稲之衛門は微笑みをうかべてそう答えました。兵部の顔が苦しみにゆがみます。

さしむかう二人の回りに、日はいたずらに流れすぎました。

会見は七日間に渡って続けられました。本陣は連日むなしく夜をむかえました。

無理もありません。稲之衛門の動かぬ信念は、そのまま兵部の心でした。

怒りはいつしかはげましの口調に変わりました。 |

藩主慶篤の使者の兵部と天狗党の総帥の稲之衛門。

二人は血肉をわけた兄弟であった。

|

「稲之衛門、わしはもう何もいわん。それどころかわしもいずれはそなたの陣営に身を投ずるじゃろう。武田耕雲斎どのも同じことじゃ。」

「兄上。わしもそう思っております。」二人は静かな微笑みを交しました。

「ついては稲之衛門、日光が駄目だとすれば本拠地はやはりこの太平山より筑波のほうがよい。

いそいで筑波に帰れ。それから兵軍の組織も改める必要がある。」

稲之衛門は、兵部の兵学者としてのすぐれた才能を信じています。

素直に兄の言葉に従うことにしました。二人は、星空の本陣の前で別れました。

「なんじゃ、あの二人。よく似ているなあ。」多聞がつぶやきました。

小四郎が笑います。

「当り前だ。ご兄弟なのじゃ。」

「兄弟? ふーん。そのくせ、仇同士なのかい。」

「いや、兄上の兵部どのも、いずれはわしらの味方になられる。」

多聞は、どんぐりまなこを白黒させました。

幕府に筑波軍の追討を命ぜられた各藩は、さっぱり意気があがりませんでした。

太平山を攻めるどころか、尊皇攘夷のこころざしにうたれた藩士が脱藩して、続々筑波軍に加わる始末です。

下野の国の足利藩では状況をさぐらせるため、太平山に使者を送りました。

ところがその使者が筑波軍の堂々たる意見に感心してしまいました。

「筑波軍はいたずらな騒ぎをおこそうとはしていない。従って、特別なご配慮をお願いしたい。」足利藩は、そう幕府に報告しました。

そういう状況のなかで稲之衛門は、全軍の組織を改めました。

自分はそのまま総帥の地位につきましたが、これまでの天地竜虎の四隊のほかに奇兵隊をつくりました。

そのほか輜重(しじゅう=輸送)奉行、使い番、斥候(せつこう)、書記などをきめて、各自の任務を明らかにします。

全軍は五十日ほど太平山にたてこもったのち、五月の終りから六月の初めにかけて各隊ごとに再び筑波に向かいました。

その途中、岩谷敬一郎の一隊は結城藩(茨城県)におしかけて、味方に加わるように勧めました。

二十人ほどの藩士が参加しました。

筑波に帰ったとき、全軍は一千人をこす人数にふくらんでいました。

7 天狗狩り top

水戸の国元――市川三左衛門、朝比奈弥太郎、佐藤図書ら。

江戸藩邸――武田耕雲斎、山野辺義観(よしみ)、山国兵部ら。

それぞれ水戸藩を担う人たちです。

国元ではほとんど家柄の古さを誇る保守派が権力をにぎり、反対に江戸藩邸では実力でのしてきた改革派が藩主慶篤のそばに仕えていました。

すきさえあれば改革派をつぶそうとねらっている保守派に対して、筑波の騒ぎはまたとない口実をあたえる結果になりました。

那珂川河口の南岸に岩船山という小高い兵かあります。

小四郎らがまだ太平山にたてこもっていた五月初め、この岩船山の願入寺(がんにゅうじ)で、三十数名の水戸藩士が密かに会合しました。

みな三左衛門らの息のかかっているものたちです。

藩士たちはその会合で小四郎らを尊皇攘夷とは名ばかりで、本当は主君の心を取り違えた不忠の臣であるときめつけました。

他国の浪人と語らい諸国の良民を苦しめて、その財産を巻上げている者であるとののしりました。

実際天狗党にはそう思われても仕方のない面もありました。

その代表となるものは、田中愿蔵(げんぞう)の行った乱暴でしょう、

愿蔵は小四郎が挙兵の計画を立てたとき、まっさきに参加した水戸藩士です。

その後も一隊の長となりましたが、性質が荒々しくて稲之衛門の命令に従わず、富豪の家に押し入っては勝手に金品をうばっていました。

全軍が下野の国へ進軍してからも行いを改めず、金を断られると容赦なく民家を焼きました。

また太平山から戻るとき「いまさら、筑波に帰っても仕方がない。甲府から駿河へ出よう。駿河を奪えば幕府などすぐに倒れる。」と、主張しました。

しかし幕府を倒すことは、小四郎らの目的ではありません。

稲之衛門は愿蔵を厳罰にしようとしました。しかし飯田軍蔵にとめられて、ただの除名処分にしました。

愿蔵は筑波を去りましたがその後も天狗党と偽って、辺りを荒し回っていました。

岩船山願入寺(がんにゅうじ)で「天狗狩り」の意気をしめした藩士たちは、弘道館に学ぶ諸生たちにただちに文書をまわしました。

諸生たちもほとんどその考えに賛成しました。

やがて天狗党を討つということが、水戸藩、国元の一大方針として決定されました。

五月二十六日、天狗党追討に賛成する水戸藩士たちが、水戸城の南に広がる千波原(せんばはら)に、物々しいいでたちで集まりました。

総勢五百三十五名、市川三左衛門らはむろんのこと、これまでどちらかといえば、三左衛門らの古いやりかたを非難していた穏健派の渡辺半助らも加わっていました。

ちょうど小四郎らが筑波にもどり始めたころです。しかし一同はそれを知りません。

一同は藩主慶篤の許しを得ることにして、まず江戸へと出発しました。

小四郎らが天狗党とよばれたのに対し、水戸を出発した藩士たちはこれも誰いうともなく、諸生党(しょせいとう)とよばれました。

こうして長岡の勅書返納問題以来つづいた水戸藩内部の勢力争いは、渦がしだいに大きくなって、天狗党と諸生党の二つの勢力の対立に発展しました。

国全体が攘夷と開国との間をさまよっている重大なとき、それは他の藩にはとても見られぬ激しい対立でした。

水戸藩の不幸というべきほかはありません。

三左衛門は江戸につくと慶篤に会い、天狗党が乱暴ばかりして良民を苦しめているという報告をしました。

さらに耕雲斎や兵部がその後押しをしていると告げ口しました。

慶篤は幼いとき、養育係をしていた三左衛門に育てられました。

そのため特別な親しみを感じています。

またさきほど天狗党の説得にいかせた浜部がなにもできずに太平山から戻ってきました。

その時の兵部の態度にいくぶん疑いも感じています。

それらのことが重なり慶篤は三左衛門の言葉をすべてうのみにしました。

耕雲斎や兵部らをただちに辞職させ、かわって三左衛門らを取立ました。

水戸藩は一夜のうちに保守派の力が強くなりました。

勢いをえた三左衛門は屋敷の中に竹矢来(たけやらい)をつくって、耕雲斎を死罪にするよう勧めました。

さすがの慶篤もそれにはこたえず、耕雲斎をこっそり水戸に逃がしたという話です。

ここでもし慶篤が斉昭だったらと考えてみることも無駄ではないでしょう。

尊皇攘夷のこころざしに厚かったとはいえ、斉昭は幕府をうろたえさせた天狗党の挙兵には腹をたてたかもしれません。

しかし実力本位に人物を取立たのは、すべて斉昭です。

そう簡単に三左衛門の言葉に耳を傾けなかったでしょう。

またこの重大なときに天狗党追討の軍を起して、いたずらに藩内の争いを拡げることは避けようとしたでしょう。

その点慶篤は斉昭ほどの眼力と才知にめぐまれない、ありきたりの大名でした。

これもまた水戸藩の不幸の一つといえます。

慶篤は三左衛門に総大将を命ずると、天狗党追討の兵を出発させました。

その数、江戸にいた諸生もふくめてすべて七百名。

幕府は永見貞之允らを将として約三千名の兵をさしむけました。

追討軍は平野を北に進むと、東に筑波をのぞむ下妻、結城の一帯に陣をしきました。

七月七日、夏の太陽がのぼりました。

この日追討軍は、下妻の東を南へ流れる小貝(こかい)川を渡りました。

一方天狗党も先陣三橋半六、二陣飯田軍蔵、後陣藤田小四郎という体形で、大砲四門をもって筑波をおりました。

ふもとの洞下村(ほらげ=筑波市)に陣を構えます。

軍蔵ほか一名が斥候に出ました。

すると追討軍はほとんどが川をわたり高道祖村(たかさい=下妻市)までよせていました。

竹やぶに大砲を据え歩兵が道をかためています。

突然敵兵が軍蔵を発見して、銃声をひびかせました。軍蔵は馬をとばして引き下がります。

「よし、わが方も兵を進めよう。」

天狗党は洞下と高道祖の中間までおし出しました。

田畑と山林のつづく平原にやがて敵軍の姿を捕えました。

号砲一発――、それが合図のように砲撃戦が始められました。

大砲や銃の音がさながらすさまじい雷鳴のように、雲一つない炎熱の夏空にとびかいました。

味方の一人が太ももをうちぬかれてうずくまりました。

馬もあごをえぐりとられて倒れました。

物量と装備にものをいわせた追討軍が、しだいに天狗党をおしていきます。

天狗党は大砲とわずかの兵を道ばたに残すと、他の者が左右二手にわかれて山林をぐるりと回り、同時に敵陣に奇襲をかけるという作戦をたてました。

しかし小四郎の一隊が山林の中で迷っているうちに、早くも方角もわからぬ夕闇をむかえてしまいました。

やむなく全員、筑波の山に引上げました。

夜になると追討軍も、勝ちほこったようなときの声をあげて、下妻に引上げました。

初戦は天狗党の敗北といわれても仕方ないものでした。

8 奇襲(きしゅう) top

「少数の兵で多数の敵にあたるには、奇襲以外にない。

幕軍や三左衛門の兵は、あれらの力を見くびり、心に油断があるにちがいない。

そこをついて夜襲をかけるべきだ。」

竹内百太郎が力説しました。総帥稲之衛門も小四郎九百太郎の主張に賛成しました。七月八日のことです。

ただちに準備が進められました。

「多聞、おまえ下妻だったな。あのへんの地理にくわしいか。」

皮の胴着をつけ、きゃはんをむすび、草鞋のひもをしめながら、小四郎が尋ねました。

「ああ、くわしいよ。夜でも歩けらあ。」

「よし、今晩はおまえもついてこい。」

多聞は心をいさませて支度しました。

昼すぎ、総勢二百数十人が山をおりました。

洞下(ほらげ)につくと休息をとり持ってきた食糧でたっぷり腹ごしらえをしました。

夕闇が流れだしました。いよいよ出発です。

三橋半六の一隊が高道祖(たかさい)村につづく本道を進み、小四郎を総隊長とする他の隊は、百太郎、軍蔵らとともに残らず北に回って、中上野村(明野町)へ通ずる裏道を回りました。

半割れの月が出てどす黒くたなびく雲に隠れたりあらわれたりしました。

全員しわぶき一つたてず、黙って歩きました。

黒も舌を出しながら多聞のあとについていきます。

槍の穂が月光をうけて白く光ります。

小貝川の岸に出ます。小舟がすべて対岸に引上げられていました。

「もうすこし上へいけば、浅瀬があるよ。おいら泳ぎにくるので、よく知ってるんだ。」

多聞が小四郎にささやきました。

「よし、案内せよ。」

多聞は先頭に立って川岸を歩きました。

浅瀬にくるとまず川を渡りました。

ゆったりした水の流れが胸まで多聞をぬらしました。

全員がそのあとに続きました。

その日追討軍の兵力は、周りの諸藩の兵が加わって総勢六千人にふくらんでいました。

幕府の永見貞之允は多宝院に、水戸の市川三左衛門は新福寺に、それぞれ家来を連れて陣を構えていました。

ともに下妻藩の陣屋から東の方にある大きな寺院です。

奇襲隊はまっさきに多宝院を襲いました。

厳重にはりめぐらした竹矢来(たけやらい)を切りやぶると、かん声もろともどっと雪崩込みます。

軍蔵の隊が一番のりです。

寝こみを襲われた幕府軍は、あわてふためきめくらめっぽう鉄砲をうちだしました。

一発の銃弾が百太郎の兜を真っ二つにしました。幸いなことに傷はうけません。

夜襲と知った永見貞之允は早々と本堂の縁の下にかくれ、そのあといずれへともなく逃げ出しました。

やがて本堂から火の手があがり、炎々と燃えさかる炎の下に、逃げまどう幕府の兵たちが赤々と映し出されました。

「多聞、よく見ろ。腰ぬけ武土のざまを。」小四郎が采配(さいはい)を手にして笑いました。

軍蔵は三左衛門のいる新福寺にも押しよせました。

すでに奇襲と知ってあわてていた諸生の多くは、どっと切りこまれると全く戦意を失つて敗走しました。

三左衛門は、ようやく軍装を整えたばかりです。

これもあわてて庭先の大木につないである馬にとびのりました。

激しくむちを入れます。むろん馬は走れません。

「おい、誰かおらぬか、誰かおらぬか。」

軍蔵がその姿を発見しました。

「おう、これは水戸の市川殿とお見うけいたす。かくいうわしは天狗党の飯田軍蔵。いざ、お首を頂戴いたす。」

りゅうりゅうと槍をしごきます。

その時数人の諸生が駆け付けてきて、奇襲隊と切り合いが始りました。

軍蔵の部下の一人が刃(やいば)をうけて討ち死にしました。

その間に三左衛門は、馬を走らせて姿を消しました。

一方、本道を通ってきた三橋半六の一隊町すでに軍蔵隊が多宝院や新福寺を襲ったことを知ると、他の寺々に陣をしいていた追討軍をけちらしました。

鶏の声が夜明けの真近いことを知らせました。小四郎は合図の鐘を鳴らさせました。

やがて小貝川の畔に集まった奇襲隊は、全部で五十四個の敵の首をもっていました。

実際に死んだ者は、その数よりはるかに多い筈です。

味方は死者一名、一同は数々の武器をぶんどって、昼ごろゆうゆうと筑波に引上げました。

下妻の民家や多宝院を焼いた天狗党は、それをわびる意味で金二百両を下妻藩に贈りました。

同じ下妻藩内出身の飯田軍蔵は、わび状と二十五両を多宝院に贈りました。

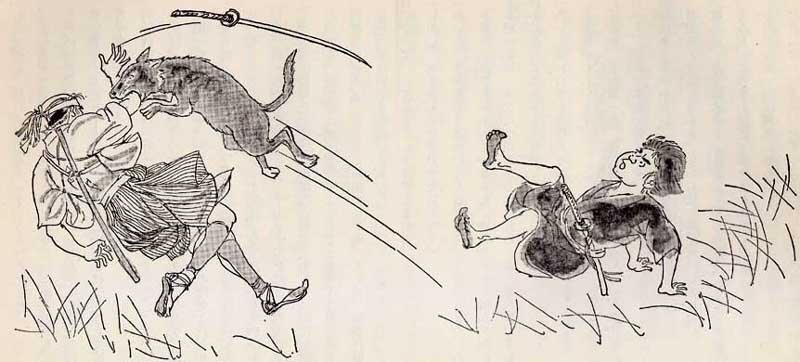

さんざんなめにあった三左衛門は、二百数十人の諸生とともに南にむかいました。

いったん江戸に引上げ態勢を立て直してからまた出てくるつもりです。

すると途中杉戸(埼玉県杉戸町)まできて驚きました。 |

馬に乗って逃げる敵将・三左衛門

|

江戸屋敷にいるはずの朝比奈弥太郎と佐藤図書が、やはり二百数十人の諸生を連れてやってきたのです。

二人の話を聞くとさらにびっくりしました。

「もはや、そなたも我らも江戸屋敷を追放された。」二人がそういうのです。

そもそも三左衛門らは、天狗党討伐の許しを得るために、水戸から江戸に出てきたはずです。

しかし三左衛門が慶篤をそそのかして改革派を追放させたことが知れると、江戸屋敷や国元はもとより京都にいる水戸藩士からも、三左衛門はけしからんという声があがりました。

一緒に江戸にきた穏健派の渡辺半助すら藩政は、やはり耕雲斎らにまかせるべきだと怒りました。

京都から慶篤に忠告の手紙がきました。

水戸からも慶篤をいさめる家臣が大勢とんできました。

その中にはいったん水戸に逃げた耕雲斎や小四郎の兄健二郎なども入っていました。

すると慶篤はまたがらりと態度をかえて、三左衛門らを追放し再び改革派を要職につかせたというのです。

慶篤の愚(おろ)かさは、ここにも表われました。

ともかく追放された後とあっては、江戸には帰れません。

三左衛門は弥太郎や図書(ずしょ)とともに、今度は水戸に向かいました。七月二十三日、水戸城下にたどりつきました。

「追放された者を入城させるわけにはいかない。」

水戸城内には、そういって三左衛門らの入城を拒もうとする者もいました。

しかし耕雲斎らが江戸に去ったあと、他のほとんどは保守派の三左衛門らを支える者でした。

三左衛門はむりやりに入城し、入城に反対した者を獄に入れました。

一方、幕府は追討軍が下妻で大敗したことを知ると、天狗党の力のあなどりがたいことを悟り、再び追討軍を繰出しました。

総督は若年寄の田沼意尊(たぬまおきたか)、幕府は意尊に一万三千人の兵をつけ、七月十六日に江戸を出発させました。

筑波の本陣でも連日、軍議が開かれました。

兵器食糧が乏しく、うちよせる幕府の軍を追いはらえるとはとても思えません。

「こうなったうえは、筑波をひきはらい、横浜に出て、外人を追いはらって攘夷をはたそう。」

そう一決すると、本陣を小川の郷校に移すことにして、山をおりました。

一隊が府中にとどまり、一隊は潮来に進んで横浜にいく船の準備にあたりました。

たまたま三左衛門らが水戸城に入ったのと、同じ日のことです。

9 水戸城下の戦い top

「昨日は耕雲斎どののお嬢さまが捕えられて、獄に入れられた。」

「尊皇攘夷派のお侍の、三歳の子が首を切られた。」

水戸城下が突然、暗く血なまぐさい地獄に変わりました。

水戸城の主におさまった感じの市川三左衛門が天狗党にやぶれ、江戸を追われた腹いせを行い始めたのです。

天狗党に加わっている武土たちの家はすべて襲われ、いたいけな子供たちまで、三左衛門の手下のふるう刃を見て、泣きわめきながら逃げまどいました。

なかには太田村の瑞竜山(ずいりゅうざん)に出かけ、斉昭の墓石に縄をかけて曳き倒したものもいます。

事情を聞いた江戸屋敷では、数十名の家臣たちが藩主慶篤に、直接水戸にいって藩政を行うようにと願い出ました。

ところが幕府ご三家のうち、尾張、紀伊両藩の藩主がそれぞれの国元に帰っているため、慶篤は江戸を離れるわけにはいきません。

慶篤は迷いました。

三左衛門の一味が留守家族に残忍な行いをしているという知らせは、いも早く天狗党の元にも届きました。

一同、はらわたをたち切られる思いで、水戸城の方角をにらみました。

ただちに軍議を開くと横浜ゆきを中止して、三左衛門を討つことに決定しました。

しかし反対した者もいます。多くは他藩出身の武士たちでした。

「我々は水戸藩内部の争いに加わるために、天狗党に駆け付けたのではない。」

武士たちはそういいました。当然の理屈です。それらの武士たちは一人、二人と天狗党から離れていきました。

小四郎は、かぎりないさびしさを感じました。

初めて旗あげを決意したと大小四郎は幕府に尊皇攘夷をうながすという純粋なこころざしに燃えていました。

むろん今もそのこころざしには変わりありません。

しかし現実は幕府を怒らせ、藩主慶篤に藩政を誤らせ、そのうえ同志の身内に禍(わざわい)を招くという、およそこころざしとはかけ離れた方向に動いています。

それはもう小四郎がいかにあがこうとも、どうしようもない大きな流れでした。

どこへ行くかはわからぬが、とにかく行ってみるしかない巨大な激流でした。

「多聞、おまえも下妻へ帰るがよい。」小四郎は多聞にいいました。

「嫌だよ、おいら。」多聞はがらりと変わっていました。

あいかわらず目はぎょろりとしていますが、肉がひきしまり日にやけて、とても子供とは思えません。

「しかし、おまえも水戸藩じゃないだろう。」

「おいら、水戸藩のためにいくんじゃねえ。小四郎さまのためにいくんだ。」

多聞は真実を語っていました。

寝おきをともにした四か月、それまで一人ぼっちで育った多聞の心はすでに小四郎から離れられなくなっていました。

日ごとに聞く言葉からいまは小四郎のこころざしも理解していました。

「あいも変わらず。強情な奴じゃ。」小四郎が笑います。

小四郎、岩谷敬一郎、薄井督太郎らのひきいる三百数十名が水戸街道を北に進みました。

途中、長岡で軍議を開きます。

「城はまもりが堅い。また奇襲をかけよう。」督太郎が主張しました。しかし敬一郎が反対しました。

「城には貞芳院大夫人(斉昭夫人)がおられる。そこを攻めては逆賊になる。」

「そうだ。このさいは正々堂々と戦かおう。」

小四郎も敬一郎に同意しました。

七月二十六日未明、全軍は二手にわかれて吉田、藤柄(ともに水戸市内)と兵を進めました。

左手に古く平安時代に建立されたという薬王院の巨大な屋根が見えます。

七軒町口の木戸に近づくと、諸生党がすでに砲門を据え付けて待ち構えていました。

両軍は光圀の作った運河をはさんで、激しく撃ち合いました。

砲弾をあびて民家が燃え上がり、家財を背負った百姓たちが砲煙をくぐってうろうろ走ります。

ころあいを見てい諸生党がどっとうちだしてきました。天狗党の数倍にものぼる数です。

いたるところですさまじい切り合いが始りました。

しかし多勢に無勢――天狗党は、一人二人と切り倒されます。

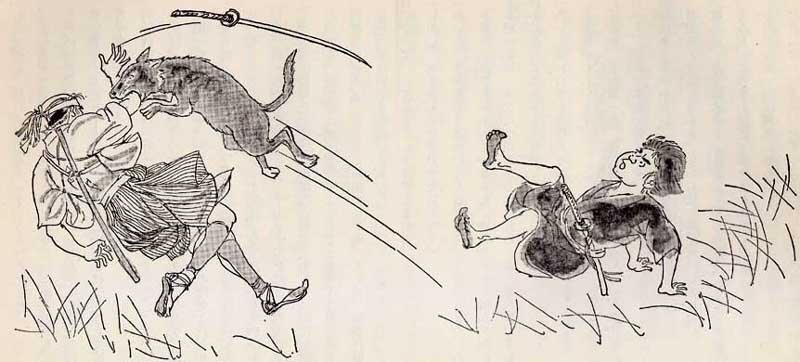

|

多聞も殺されかけたが黒に助けられた

|

多聞は「奸賊征伐(かんぞくせいばつ)」と大書したのぼりをもって、小四郎の切り合うそばに立っていました。

諸生党が刀をひっさげて近づいてきました。

「うぬ、こわっぱ、奸賊(かんぞく)とは何のことだ。」

「きまってらい、三左衛門のことだよ。」

「ええい、こしゃくな。」

一人が大刀をふりあげて多聞めがけて切りかかりました。

一瞬、多聞は全身に恐怖が走りました。

脇差をぬこうと思っても、がたがた震えて柄もつかめまぜん。

思わずどしんと尻もちをつきました。

その時です。一声「ううっ」とうなったかと思うと、黒が身をおどらせて、相手の腕にくらいつきました。

相手は片手をふってふりほどこうとしました。しかし黒はますます怒り狂います。

二人――いや、一人と一ぴきはどうと大地に横だおしになると重なり合って転げ回りました。

「いいぞ、黒、もっとやれ、もっとやれ。」

先ほどの恐怖もどこへやら、多聞はのぼりを振り振り、大声に叫びました。

敬一郎は馬にのり槍をしごいて、三人の諸生とわたりあいました。

ふと一人のつき出した槍の穂が、ぐさりと馬の首をつらぬきました。

馬が血をふき出しながら、苦しみもがいて倒れ、敬一郎は落馬しました。

ここぞとばかり三人が襲いかかります。

敬一郎は軽い手傷をおいました。

しかし槍をすてるとすかさず刀をぬき、三人の刃(やいば)をはね返しながら退却しました。

やがて天狗党は薬王院の境内に集まりました。かなりの死傷者を出していました。

しかし幸いにも諸生党は追ってこず、勝鬨(かちどき)をあげながら城下に引上げました。

天狗党は死傷者を戸板にのせると、むなしく長岡に引上げました。

奇襲作戦にたよらなかった天狗党は、こうして思わぬ負け戦を味わいました。

三左衛門は大いばりで勝利を江戸に報告しました。

藩主慶篤は喜ぶどころか水戸城下まで戦火に乱されたことを知って、深く心を曇らせました。

もうぐずぐずしていられません。

とはいえ自分は江戸を離れられぬので、慶篤は自分の名代となって水戸城を治められる人物をさがしました。

えらばれたのは松平頼徳(よりのり)――水戸藩の支藩にあたる宍戸藩(茨城県友部町)一万石の大名です。

八月四日、頼徳は宍戸、水戸両藩から八百人の総勢を引き連れて江戸をたちました。

武田耕雲斎、山国兵部らも入っています。

道々加わるものもあり府中にくると、三千人にふくらみました。

天狗党からは、岩谷敬一郎の一隊が代表して加わりました。

北上して涸沼(ひぬま)川にさしかかると、橋げがすでにとりこわされていました。修理して渡ります。

長岡の宿場につきました。昼どきです。しかし村には人影もなく昼食の用意を申しつけることもできません。

ようやくかくれていた一人を捕まえて尋ねると、

「どんな貴いお方にも食事を差上げてはならぬという水戸からのお達しです。それを守らぬと死罪になります。」

と、顔を青ざめて答えました。

頼徳(よしのり)は腹をたててむりやり食事を作らせました。

さらに北上して水戸城下に近づくと、諸生党が川の橋を落とし厳重な柵をゆい砲門を据えて水ももらさぬ警戒ぶりです。

頼徳はやむなく薬王院に陣をしきました。

三左衛門から使者がきました。

「頼徳公お一人ならばお迎えするが、他の家臣どもの入城は一切ゆるさぬ。」という話です。

「無礼者っ、わしは慶篤公の代理であるぞ。本来なら上下を着て出むかえねばならぬはず。

それに砲門をむけるとは、何事であるかっ。」

頼徳は激しく怒って使者を追い帰しました。

使者はほうほうのていで逃げ帰りましたが、その時家来の一人が切り殺されました。

さらに城下の木戸口でもこぜりあいがあり、砲声がとどろいて数十人が死傷しました。

頼徳は薬王院に二晩泊りました。城下は日に日に緊張が高まり、ただならぬ空気に包まれていきます。

頼徳は無駄な戦いを止めるために、ひとまず兵を湊のほうに移すことにしました。

すでに秋でした。

大軍の動きに連れて那珂川の畔のすすきが白く穂をなびかせ、戦雲もすみきった空を東へと移動しました。

10 広まりゆく戦火 top

八月十二日、薬王院を出た頼徳(よりのり)軍は昼すぎ 湊の町を対岸に見る小泉村(大洗町)に着きました。

渡し舟を集めて那珂川を渡ろうとすると、不意に湊の町から鉄砲をうちかけてくる者がいます。

「こちらを頼徳公と知らぬ奴じゃろう。馬の旗印をふってみるがよい。」

家臣の一人が舟の上から、頂点に葵の紋をうき出させた八角板のある、長い馬印をふってみました。

すると砲声はさらに一段とすさまじくなりました。

「さては、三左衛門一味の諸生の奴らか。」

頼徳軍はいったん退くと涸沼川を渡って磯浜(大洗町磯浜)に入ることにしました。

しかしここにも諸生党が待っていました。すべての舟を対岸によせてしまい、物影からさかんに発砲してきます。

頼徳軍から疳癪(かんしゃく)をおこしたように天野虎次郎という武士が立ち上がり、丸裸になるとざんぶと川にとびこんで対岸へ泳いでいきました。

やがて虎次郎は一艘の舟をもってきました。恐れを知らぬげにさらに一艘――。

「それ、虎次郎どのを討たすな。」

頼徳軍はわれがちに舟にのって対岸に襲いかかります。

諸生党はその勢いに恐れをなして退却を開始、頼徳軍は磯浜の砲台陣屋を占領しました。

退却した諸生党は、那珂川と涸沼(ひぬま)川の合流地点にある岩船山願入寺(がんにゅうじ)にたてこもりました。

かつて数十人の武士が初めて「天狗狩り」を決意したところです。

頼徳軍は願入寺に夜襲をかけました。

深夜の切り合いで数人の仲間を失った諸生党は、願入寺に火をかけてから渡し舟で湊まで引き下がりました。

焼け落ちた願入寺に逃げ遅れた諸生党の骨がありました。

ところで頼徳に付き従っている三千の勢力は、それぞれが種々雑多な考えかたに立つ混成軍となっています。

まず頼徳は、あくまでおだやかな入城を望んでいました。

それが水戸藩主からたのまれた頼徳の職責です。

そのためそもそも事を起こす原因となった天狗党が、頼徳軍に加わってさらに問題をこじれさせてしまうのを、あまりこころよく思っていませんでした。

武田耕雲斎は初めは頼徳と同じ意見で、天狗党が軽はずみな行動をしたと思ってくやんでいました。

しかし三左衛門が主君の代理である頼徳を入城させず、あまつさえその頼徳に兵火をむけたのを目前に見たとき、耕雲斎はがらりと考えを改めました。

抑えに抑えていた激しい怒りを爆発させて、いまや立ちあがるときだと決意しました。

天狗党は、もとよりその意見です。

しかしこれも、全員がそう決心していたわけではありません。

なかには早く水戸藩内部の争いから離れて、天下に尊皇攘夷の号令をかけようと望んでいる者もいました。

さらに榊原新左衛門一派のように前々から保守改革のどちらにもかたよらない中立の者もいました。

その一派は戦乱に巻込まれて、いたずらに生命を危険にさらすことを内心で恐れていました。

戦火は落下する滝の勢いで急速に広がり、すべての人の心を激流に巻込みました。

十三日、白く流れる那珂川を挟んで砲戦、北の湊が諸生(しょせい)軍、南の磯浜が頼徳(よりのり)軍です。

十四日、小四郎と飯田軍蔵が五百の兵を連れて小川から駆け付け、耕雲斎の軍に合流しました。

十五日、夜、中秋の月がのぼり、四年前死の床にある斉昭を照らしたのと同じ清らかな白さで、河口に広がる海辺をうつしだしました。くだける荒波が耳にざわつきます。

小四郎、軍蔵は武田魁介(かいすけ)、金子勇二郎らとともに、月光をあびながら湊を襲う作戦をねりました。

魁介(かいすけ)――耕雲斎の次男。

勇二郎――かつて湊の反射炉を造りさらに桜田門外の変をおこさせた、あの金子孫二郎の一子です。

十六日、早朝を期して頼徳軍は湊の襲撃を始めました。

いく手にもわかれると小舟にのって砲火をくぐって那珂川をわたりました。

小四郎、魁介らの一隊は、湊の小高い丘にある反射炉の陣地をせめました。

長く激しい撃ち合いがつづいたのち、今はこれまでと思った諸生党は、反射炉に火をかけて逃げました。

黒煙をはなつ巨大な火のかたまりが、つむじのように秋空をこがしました。

「小四郎さん、あれ何じゃろう。」

焼けただれる高い反射炉を見て、多聞がいぶかしげな声をあげました。

いまでは小四郎からもらった大刀もさして、いっぱしの若武者気取りです。

「反射炉じゃ、斉昭公が大砲を造るために建てられたものじゃよ。」

「畜生、あいつらそんな大切なものまで焼いたりしやがって。」

多聞はくやしがりました。諸生党は慎賓閣(いひんかく)も焼いて逃げました。

湊の町と海辺を一望のもとに見おろす高台にあった藩主の別荘です。

火は町にものびて、半分以上の民家がなめつくされました。

十七日、頼徳は磯浜から湊の郷校に陣を移しました。

頼徳はまだ水戸城にはいることをあきらめませんでした。

そこで耕雲斎や天狗党の兵に湊をまもらせると、榊原新左衛門らを連れて水戸城下の東にある銃砲練習所の神勢館に入りました。

そのころ水戸城下には、さらにあやしい殺気がみなぎっていました。

三左衛門が斉昭夫人である貞芳院(ていほういん)の反対も退けて、勝手に佐藤図書を水戸の家老に、朝比奈弥太郎を江戸の家老に任命し、自分はまるで藩主のような権力をほこっています。

耕雲斎らの首に懸賞金をかけ、天狗党の首をもってきた者を武士に取立るといいだす有様です。

おかげで腕自慢の百姓町人まで天狗はいないかと城下をのし歩いていました。

頼徳(よりのり)は入城させよといって、使者を水戸城へ送りました。

三左衛門はその使者を捕まえて閉じ込めると、返事がわりに二度に渡って神勢館を攻めてきました。

ここでもまた無駄に人命が失われました。

頼徳はあきらめて再び湊にもどりました。

三左衛門の目にあまる非道の行いが知れわたると、小川の郷校にいた田丸稲之衛門町も、残りの天狗党を引き連れて、急いで湊に駆け付けました。

潮来からも大勢の同志がやってきました。

稲之衛門は小四郎の一隊と一緒になると、平磯(那珂湊市)に陣をとりました。

このとき筑波で天狗党から除名処分にされた田中愿蔵も、仲間とともにやってきました。

しかし愿蔵は天狗党にはばまれて湊にはいれず、さらに北へと向っていきました。

平磯にいるとき、また一人の若い武士が小四郎の家来になりました。

その顔を初めて見たとき多聞はびっくりしました。

年齢は十八、九歳、多聞より五つほど上でしょうか。

色白なうえに目がやさしく頬もふっくらしていて、まるで女性のように感じたからです。

多聞が名前をきくと松波京太(きょうた)と答えました。

多聞は自分が目ばかりぎょろぎょろしていて色も真っ黒なので、初めのうち京太に軽い反感を抱いていました。

しかし京太はそれをすこしも気にする様子もなく、多聞に親切な態度で接しました。

多聞はやがて京太が好きになりました。

小四郎が本陣に出かけて留守になると、多聞は黒とともに京太のそばから離れませんでした。

不気味な戦雲をはらんだまま、月が九月に変わっていきます。

top

****************************************

|