|

****************************************

Index 1

2 3 4

天狗党年表

3 雪山を越える進軍

|

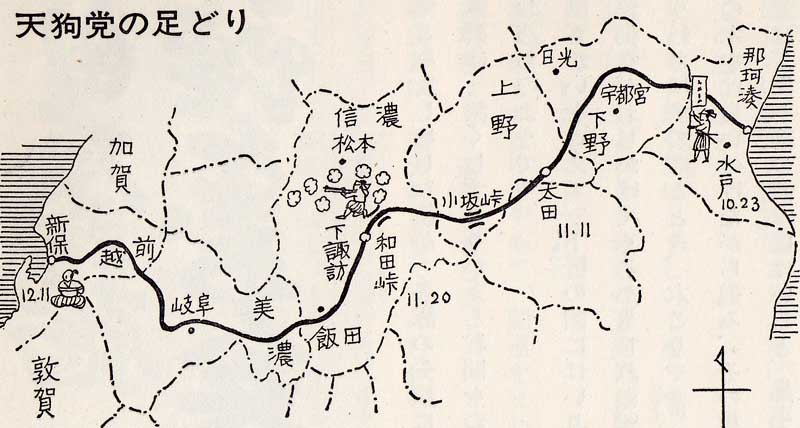

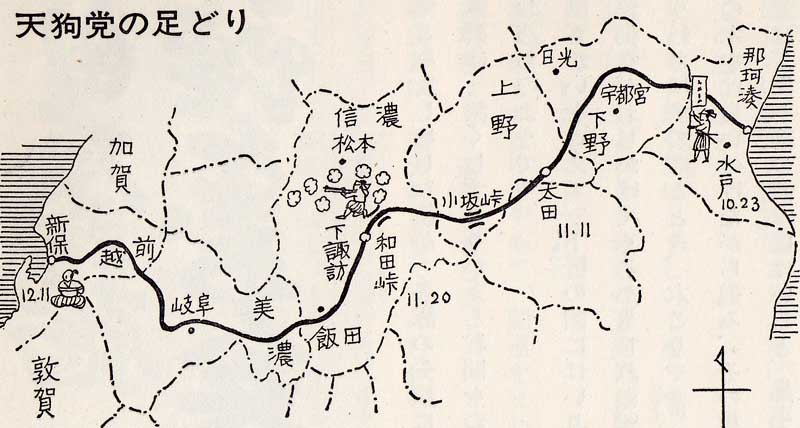

天狗党の遠征は10/23〜12/11の48日間に亘る、武器弾薬を持っての強行軍であった。(杉田幸三著『梅と雪』より)

|

1 西からの便り top

「小四郎さま、小四郎さまにお会いしたいっていう人が、近くにきているよ。」

暮れかかる秋の陣中で、多聞がいいました。

小四郎は多聞と黒を連れて、人気(ひとけ)のたえた地蔵のそばにいってみました。

錫杖(しゃくじょう)をつき編み笠をかぶった僧が人目をしのぶように立っています。

「そなたが藤田小四郎どのか?」僧は編み笠の中からするどい視線をのぞかせました。

「さよう。」

「斎藤佐治衛門というお方をご存知か?」

「おう斎藤、よく存知ている。」

思わずなつかしさのあふれ出たその声を聞くと、僧はようやく安心したように、ふところから部厚い書面を取り出しました。

「わしは縁あって京都にしのぶ斎藤どのから、この書状を預かってまいった者、お会いできてほっといたした。

しかとお受取りくだされ。」

僧は小四郎に書面を渡すと、ではごめんという別れの言葉を残して、名もつげずに枯れ野の中に姿を消しました。

斎藤佐治衛門――天狗党に加わって下野(しもつけ)の国にいる小四郎とともに、宇都宮藩家老の県(あがた)勇記と交渉にあたったあの同志です。

その後佐治衛門は、長州藩の様子をさぐるために、太平山から京都にとんでいました。

小四郎は陣屋に戻ると人を遠ざけて、心ももどかしく佐治衛門の手紙を読んでいきました。

秋の夜長にゆれる灯が、しだいにうれいを深める小四郎の顔が赤くゆらゆらと映し出しました。

その年二月、小四郎に水戸藩の決起をうながしたのち、桂小五郎ら長州藩士は一人二人と姿名前を変えて京都にもぐりこみ、薩摩、会津両藩を初めとする公武合体派から、朝廷を奪い返す策をねっていました。 |

密書を小四郎に届けた僧

|

六月五日の夜も二十人ほどの武士が、三条大橋のたもとにある旅館池田屋に集まりました。

夜半、突然尊皇攘夷の志士たちを目の仇にする新撰組が襲いかかってきました。

多くの仲間が殺され、桂小五郎は屋根づたいに逃げてようやく九死に一生を得ました。

怒り狂った長州藩はついに京都に兵をむけました。

益田右衛門介ら三名の家老を先頭に久坂玄瑞(くさかげんすい)らが中心になり、こころざしを同じくする他藩の武士たちも参加しました。

七月十九日、長州藩は京都市内で戦いをおこしました。

うなりを生じて乱れ飛ぶ弾丸が御所の中にも届きました。

実際に戦を体験したことのない公卿たちは、御所の中でふるえあがったという話です。

火が町をなめまわし、賀茂川の川原は家財を背にした避難民でごったがえしました。

砲火が禁門(きんもん=皇居の門)をおかし、またその中の蛤(はまぐり)御門あたりでもっとも戦いが激しかったため、禁門の変とも蛤御門の変ともよばれるものです。

しかしこの戦いはわずか一日で長州藩の敗北におわりました。

公武合体派の藩軍や新撰組に追いつめられて、久坂玄瑞を初めとする多くの武士が討ち死にや自殺をしました。

この敗北で長州藩内は大混乱におちいりました。

しかも追い討ちをかけるように、幕府は長州藩の征伐を諸藩に命じました。

その上さらに新しい敵も現われました。それは横浜から海づたいにやってきました。

イギリス、フランス、アメリカ、オランダの四か国からなる十七隻の連合艦隊です。

計二百八十八門の砲と五千人を越える兵力とをのせていました。

四か国はいつまでも攘夷の方針をとっている長州藩を、このさい徹底的にたたきのめすつもりでした。

戦いは、八月五日の夕刻から始められました。

艦隊がいっせいに砲門を開くと長州藩の砲台もことごとく砲撃を始めました。

しかし海面にいたずらに水柱があがるばかりで、長州藩の砲弾はあまり当りません。

それにひきくらべ艦隊の砲撃は正確でした。やがて海にそった砲台から次々と火の手があがります。

砲弾の炸裂とともにあがる火煙と土煙――。

目をつぶされた長州藩士は、砲台をすてて後方の陣屋に引き下がりました。

敵はその様子を船のマストから遠眼鏡でとらえたかと思うと、どっと将兵を上陸させて大砲を奪い海に投げすてます。

二日間の戦いで長州藩は、またむざんにたたきのめされました。

長州藩は今はこれまでと講和談判を行い、下関海峡に外国船を自由にとおさせること、必要品を売り渡すこと、新しく砲台を築かないこと、賠償金を支払うことなどを、四か国に約束しました。

斎藤佐治衛門の手紙にはこういう長州藩のいきさつが、事(こと)細かに記められていました。

それでは小四郎をあまりにも、がっかりさせるとでも思ったのでしょう。

「しかしまだ気を落とすことはない。長州藩は密かな巻き返しをねらって、頑張っている。むろん桂どのもまだお元気だ。」

佐治衛門は、最後にそのような意味のことを書いていました。

長州藩がなおへこたれていたいことは、事実です。

しかしこの一連の事件あたりから、長州藩が大きく進む方向を変えたことを、佐治衛門は見逃していました。

小四郎に密かに決起を勧めた頃から、挂小五郎ら一部の長州藩士の考えは、すこしずつ変わっていました。

そもそも攘夷の心は、日本を中国やインドのように外国の植民地にしてはならないというところから出発したわけですが、その後も広く海外の事情を知るに連れて、ただ外国と戦うだけでそれがはたせるだろうかという疑問が湧いてきたからです。 そのためさらにくわしく外国を知ろうとして、藩士の伊藤俊輔、井上聞多らは密航してイギリスに渡っていました。

久坂玄瑞(くさかげんすい)は長州藩でももっとも純粋な尊皇攘夷のこころざしを抱き続けてきた藩士です。

その玄瑞が京都を攻めるといったとき、実は桂小五郎は今はその時ではないと止めたほどです。

疑問はそれほど大きくなっていました。

玄瑞はそれを聞かずに禁門の変を起して命を失いました。

小四郎たちと共通する古い形の尊皇攘夷は、玄瑞の死を最後に長州藩から消え去ったといっても過言ではありません。

イギリスに渡った伊藤俊輔らは、いまさらのように外国の力を思い知らされました。

そこで四か国の連合艦隊が長州攻撃を計画していることを知るとあわてて帰国し、なんとか戦を避けさせようと努力しました。

しかしそのかいもなく長州藩は戦って敗れたのです。

教訓は骨身にしみました。

以後長州藩はかっての薩摩藩と同じようにイギリスと親しくなり、攘夷とは全く別の道を歩むようになります。

この時点では幕府の唱える横浜港閉鎖の主張は、もはや朝廷に対する見せかけだけの物になっていました。

京都に禁門の変が起っている頃、幕府の外国奉行池田長発(ながのぶ)が横浜に帰りました。

横浜港閉鎖を交渉するため、フランスに渡っていたのです。

渡ってみると閉鎖どころではありません。

長発は逆に貿易をしやすくするような、約束をさせられました。

そのうえ帰ると、フランスの影響を強く受けてきたので、軍隊を強くすること、産業をおこすこと、留学生を派遣すること、海外新聞を読んで外国の事情を知るようにすることなどを進言しました。

おかげで長発は使節の目的をはたさなかったという理由により、家禄を千二百石から六百石にへらされました。

しかしこれがきっかけとなって、幕府とフランスの間には特殊な親善関係が生まれていました。

考えれば前年文久三年ほど、攘夷の声が強かったことはありません。

幕府も朝廷の命令に従ってそれを誓い、薩摩藩や長州藩は現実に戦いました。

それがわずか一年のちには、幕府がフランスに接近し、薩摩藩と長州藩は共にイギリスと手を結ぶという事態に変わっていました。

一人水戸藩はそれを知らずに、野や川に内部の争いを続けていました。

惜しまれてなりません。水戸藩が内部の対立でみだされてしまったことが――。

そのため海外に目を向けようとする藩士の生まれなかったことが――。

もっともそれには、水戸藩がそれほど外国船の通航しない東国にあったという地理上の条件もあるかもしれません。

いやそれよりもっと深く水戸藩が幕府のご三家だったという点に、すべての原因を求めねばならないのでしょうか?

とにかく急転する世の本流とはしだいに離れた形をとりながら、水戸の暗雲はとどまるところも知らずに厚くなります。

2 秋深まる野べ top

田沼意尊(おきたか)を総督とする幕府追討軍が、三左衛門の応援に駆け付けました。水戸城の意気はあがります。

意尊は湊、平磯の両方に兵を向けました。

湊には武田耕雲斎、榊原新左衛門らを従えた頼徳(よしのり)軍が陣を構へ、平磯には田丸稲之衛門を頭(かしら)とする天狗党が構えています。

冷たい秋雨がしとしとと降りそそぎます。

九月七日、八日、九日。天狗党は追討軍を水戸北方の田彦(勝田市内)、額田(ぬかだ=那珂湊市内)方面にむかえて戦いました。

追討軍は幕府と諸藩の混成軍です。勇敢な天狗党は、いたるところで勝利をおさめました。

しかし追討軍と諸生党は、それほど戦意がなくとも万をこす大軍です。

いつまで戦っていてもきりがありません。岩谷敬一郎がついにしびれをきらしました。

「よし、こうなったからはわしが北国への道をひらいて船をそろえよう。

それで海を渡って全員、長州まで行こうではないか。」

敬一郎のこのはかりごとに稲之衛門も小四郎も賛成しました。

敬一郎は四百の兵を連れて平磯を出発しました。

途中までいくと除名処分をうけて追い出されていた田中愿蔵(げんぞう)が、三百の兵と共にのこのこ付いてきました。

一兵でもほしい敬一郎は、愿蔵を味方に入れました。

久慈川のほとりにやはり追討軍に加わっている奥州二本松藩の藩兵と諸生党がひそんでいました。

敬一郎らはそれをやぶり、さらに北進して助川(すけがわ)城に入りました。

斉昭が海防にそなえてきずいた城です。

追討軍は助川城と平磯との連絡路をたちきり、数千の兵で城を攻めました。

決死の防戦もむなしく、城は砲火をあびて炎に包まれました。

九月十七日、敬一郎らは北方の山中にばらばらに逃げ散りました。

愿蔵は北をめざして棚倉(福島県)まで逃げていきました。

しかしそこで追討軍に捕えられ水戸に送られて、死罪のうえさらし首の刑に処せられました。

敬一郎は山中を西に横切って日光に逃れ、さらに江戸を通って遠く駿河の方に姿を隠しました。

一方、湊の方面ではいぜん追討軍が敗北を重ねていました。

九月二十二日も、川のほとりで激しい撃ち合いが続いています。

すると昼すぎ幕府側から、白い扇を頭上にひらひらとうちふって、頼徳軍の陣に歩いてくる武士がいます。

「うちかた、やめいっ。」

隊長が発砲を中止させると進んできた武士に姓名を問いただしました。

「田中恵之助と申す者、幕府の監察役戸田五介(とだ・ごすけ)どのの使者としてまいった。」

「用むきは?」

「松平頼徳(よりのり)どのに、お目通りを願いたい。」

隊長は恵之助を頼徳の本陣に案内しました。

恵之助は顔に誠意を表わして、頼徳の前に膝まずきました。一心に語ります。

宍戸(ししど)藩の藩主である頼徳が、なぜ幕府軍と戦わねばならないのか?

おそらくいきがかり上そうなってしまったのであり、内心では頼徳自身も困っているのではないのか?

今は勝っているというものの、幕府相手ではいずれ頼徳軍が敗北するだろう。

そこまでいけば頼徳は幕府に背いたことになり、宍戸藩がつぶされる恐れも出てくる。

まさに頼徳の内心の恐れをずばりといいきった言葉でした。

頼徳は不安そうな目をこらしました。恵之助はまた続けます。

実は幕府監察役の戸田五介(ごすけ)もそのことを心配している。

そこで頼徳はわずか三十名の家臣をつれただけで五介の陣にくるならば、一緒にこっそりと江戸にいき幕府に弁解してやってもいいといっている。

今となっては、それ以外に頼徳を助ける方法はない。

「いかがなものでございましょうや?」

頼徳は一も二もなく申し出を受入れると、深く感謝して恵之助を帰しました。

耕雲斎や山国兵部が頼徳のもとに駆け付けました。

二人には恵之助の申し出が五介の企みのように思えてなりません。

そのため病気と偽って、しばらく様子を見るようにと勧めました。

しかし頼徳は答えました。

「やはり行こう。わしはどうなってもよい。それ以外に、罪なき家臣を救う道はない。」

耕雲斎と兵部は言葉もなくさがりました。

九月二十五日、頼徳(よりのり)は三十人の家臣とともに本陣をぬけ出すと、身をしのばせて五介の陣に入りました。

五介は頼徳を護衛して、ただちに江戸にむかいました。

五介が追討軍総督の意尊(おきたか)にこの事をあらかじめ内通してあったのか、あるいは意尊の物見の兵がこの事をかぎつけたのか、それはわかりません。

わかりませんがとにかく一行は長岡をすぎたところで、意尊が水戸からさしむけた追討軍の兵たちに囲まれました。

頼徳は水戸に護送されました。待ち構えていたのは悲惨な運命です。

総督である自分を無視して幕府にむかおうとしたことを怒った意尊は、頼徳を水戸城内の屋敷に閉じ込めると家臣のすべてを牢に入れました。

意尊は頼徳に切腹を申しつけました。

こうして十月五日たいした罪もなかった不幸な一藩の大名が、水戸藩内部の争いに巻込まれて水戸城内の露と消えたのです。

頼徳(よりのり)、その時三十六歳でした。三十名の家臣はあとを追うようにことごとく死罪にされました。

意尊(おきたか)は頼徳に関する一切の事を秘密にさせました。

3 護られなかった約束 top

意尊と三左衛門は湊や平磯の西北方に、一万三千という大軍を繰出しました。

天狗党と耕雲斎、兵部の軍勢、それに榊原新左衛門の兵がこれをむかえうち、十月十日から部田野(へたの)前浜(ともに那耶湊市内)、馬渡(まわたり=勝田市内)方面は、砲煙と銃火のとびかう決戦場とかわりました。

新左衛門の兵が枯れ野の中を進む三左衛門の馬上姿を発見しました。いっせい射撃をします。

三左衛門は弾を肩先にうけて落馬すると、護衛の兵に護られて後を見ずに逃げていきました。

天狗党も部田野の戦場で追討軍に加わった他藩の兵と激しく切り合いました。

小四郎の部下が敵兵の一人とわたり合い、ぐさりとその肩口を切りさげました。どっと倒れます。

部下はその上におしかぶさって、首をうとうとしました。

「まて、殺すなっ。」

小四郎かさげびました。駆け付けます。案の上、敵は前髪を落としたばかりのまだ十五歳ほどの若武者でした。

「いずれの藩の者か? 名を名のれ。」

しかしかたく口をとじたまま歯をかみしめています。小四郎がもう一度尋ねました。

「福島藩三万石板倉家の家来、間渕栄吉(まぶちえいきち)。」

若者はそういうと激しい傷の痛みで気を失いました。

「京太、おまえ多聞と一緒にこの者を陣屋へ連れていって介抱してやれ。」

小四郎がいいました。京太と多聞は栄吉を背にして、後方にさがりました。

別のところでは薄井督太郎(とくたろう)らの一隊が壬生藩(栃木県内)の藩兵と戦っていました。

壬生(みぶ)藩隊長藤木平蔵の活躍はめざましく、その見事な指揮ぶりに天狗党もたじたじとなっています。

督太郎も左手を銃弾でいぬかれて、動けなくなりました。

「薄井どの、いかがいたした。」飯田軍蔵が駆け付けました。

「いや、たいしたことはない。

それよりあの白い鎧を着て白い馬にまたがった隊長を倒さぬことには、味方の方はおしまくられるばかりじや。」

「このわしに、おまかせください。」軍蔵はにっこり笑うとかたわらの従兵から銃を取上げました。

木によりかかり狙いを定めててごう音一発!――平蔵は身をのけぞらせて白馬から転げ落ちました。

豪将を失った壬生(みぶ)軍は、軍蔵らに追われて敗走しました。

督太郎は後方に戻って傷の手当てをうけましたが、左手がのびたまま曲がらなくなりました。

二日、三日と戦いが続きました。

部田野(へたの)の野に首塚がつくられ、連日、敵味方もわがらぬ何百という遺体が葬られました。

ときおり雨が降りました。すでに冬の雨といってもいい冷たいものです。

それは戦場をかけめぐる将兵の頬をぬらし、鎧を通して肌にしみました。

福島藩士間渕栄吉の傷はしだいによくなりました。

京太が一心に焼酎であらい、薬をぬり、包帯をまき続けたためです。多聞もそれを手伝いました。

「栄吉さん、年はいくつだい。」誰」を見ても、多聞は無邪気です。

「十五です。」

「ふーん、それじゃ、おいらと二つ違いた。それにしちゃ、勇敢に戦ったなあ。」

自分の臆病さがはずかしくてなりません。 |

壬生藩隊長藤木平蔵を撃ち落とした飯田軍蔵

|

京太は栄吉になぜ天狗党が追討軍と戦っているかを、よくわかるように語って聞かせました。

すると栄吉は涙を落としました。

「そうとも知らず追討軍に加わって、申し訳ないことをしました。松波さん、このうえは早く私を死罪にしてください。その覚悟はできております。」

京太はそのことを小四郎に伝えました。小四郎は笑いながら、栄吉にいいました。

「間渕君、そなたはまだ若い。早まって命を捨てることはない。生き残って将来、国家のためにつくす人物になってほしい。」

その翌日、小四郎は敵のいない方向に栄吉を逃がしました。雨があがっていました。

そのなごりのように朝霧が濃く立ちこめている中を、片手を肩からつるした栄吉は何度も振り返りながら姿を消しました。

京太と多聞が長くそのあとを見送りました。

十月十七、八日の両日、追討軍は部田野(へたの)で最後の決戦をいどんできました。

しかしまた敗北し、百余人の死傷者と多くの武器弾薬をすてたまま退却しました。

ただしこのとき天狗党の飯田軍蔵も、太ももを砲弾にくだかれて負傷しました。

車蔵は平磯の長家に入って治療しましたが、傷はだんだん深くなる一方でした。

湊、平磯の軍勢を武力でしずめることが無理だとさとった追討軍は、策略を用いることにし、頼徳亡きあと主に武田耕雲斎と榊原新左衛門の二人に指揮されている湊の陣営に、幾人ものスパイをはなちました。

やがて湊の陣営に、幕府が江戸中の兵力と武器を送って湊を総攻撃するという噂がさざ波のように伝わり、将兵の心をかすかに不安にしました。さらに、

「頼徳につき従ってきたものは、元々幕府に背く心をもたなかったはず、やむをえず賊軍に加わっているものもあろう。

それらの者がすみやかに改心して降参してきた場合は、特別に寛大な処置をとる。」

と書いたびらをいたるところにはり、ついで同じことを伝える使者を、新左衛門のもとにも送りました。

新左衛門は、元々耕雲斎や兵部とことなり、水戸藩家中でも中立の立場にいた武将です。

追討軍の使者を目の前にして、その心はかつての頼徳のようにゆらぎました。

新左衛門は追討軍が約束を必ず守るかどうかと念をおしました。

使者はいったん帰り、約束を必ず守るという意尊の返答をまたもってきました。

耕雲斎、兵部、稲之衛門、小四郎などの首をとってくれば、処置はさらに寛大になるだろうとおまけがついています。

さすが新左衛門にもこれまで、ともに戦ってきた仲間の首を切るむごい心はありません。

しかし自分と同じ心をもつ一千人の部下とともに、いさぎよく降参することにしました。

耕雲斎も今はこれまでと心にきめました。

「新左衛門どの、そなたの処置が寛大にされるというなら、わしの首をおもちくだされ」

耕雲斎はその場で腹を切ろうとしました。

平磯(ひらいそ)から駆け付けていた小四郎が、それを止めました。

「辨雲斎どの、早まってくださいますな。我々にはまだ道が残されています。」

「道? どんな道じゃ。」

「たとえ追討軍にやぶれようと京都にのぼって、朝廷や慶喜公に我々の尊皇攘夷の心のうちをうったえることです。」

耕雲斎は小四郎にうなずきながら、刀をさやにおさめました。

残る者と降参する者、見送る者と見送られる者――、両方が、複雑な思いを抱いて別れの言葉を交しました。

天狗党では飯田軍蔵が松本嘉吉と名を変えて、降参する軍に加わることにしました。

軍蔵は太ももの傷にうみがたまり、うじがわいて、すでに歩けなくなっていました。

「小四郎どの、残念です。」軍蔵は、戸板の上でぼろぼろと涙をこぼしました。

「軍蔵、これまでよく戦ってくれたぞ。」小四郎も涙をかくすと、かたわらの多聞を振り返りました。

「多聞、おまえも軍蔵の戸板をもっていけ。」

「おいらが? それでどこまでいくんだい?」

「きまっている、おまえも降参するんだ。」

「嫌だい、おいらは。」

「嫌だといっても今度は許さん。これから先は、おまえなど連れてはいけんのだ。」

多聞は地べたに座りこむと、黒をふところにだいて、わんわんと泣きだしました。

「小四郎さま、連れていってあげましょう。」京太が小四郎に声をかけました。

「こいつ、どこまで強情な奴なんだ。」小四郎はそうつぶやきながら、運ばれていく軍蔵の戸板を見送りました。

十月二十三日、新左衛門は、 一千余人の兵を連れて降参しました。

約束は守られたでしょうか? とんでもありません。

意尊はあっさり約束をふみにじり、血も涙もない処置を降参してきた者にあたえました。

まず新左衛門ほか四百数十人を佐倉藩に送ったほか、すべての者を重罪人として近くの諸藩に預けました。

軍蔵も佐倉に送られることになりました。

しかしその途中、変名を見やぶられて連れ戻され、水戸に近い笠間藩(茨城県内)の牢に入れられました。

軍蔵は太ももの傷が悪化し、十一月二十三日、牢内で死にました。年三十二歳でした。

一方、各藩に預けられた者は八畳一間に二十人も押込められるというむごい仕打ちをうけ、食事もろくにあたえられませんでした。

そのため二百名が、病死あるいは自殺しました。

さらに年が変わると、新左衛門ほか七十名ほどの主だった者が切腹あるいは打ち首にされ、他の者も獄につながれました。

元をただせば水戸藩主慶篤(よしあつ)の代理となった松平頼徳(よりのり)に付き従って、水戸までいったにすぎない人たちです。

その胸中は、どんなだったでしょう?

|

4 京への道 top

新左衛門とわかれた耕雲斎、兵部らの兵は、稲之衛門、小四郎らの天狗党と合流しました。

総数一千余名――。兵部、稲之衛門の兄弟が同じ陣中に初めて顔を合わせました。

小四郎が京都へいくことを強く主張しました。それにしても、その方法を考えねばなりません。

そこで全軍ともひとまず湊、平磯をひくことにして、新左衛門が降参した日と同じ十月二十三日、八溝(やみぞ)山に通ずる南郷(なんごう)街道をえらんで北に進みました。

その日は大宮(大宮町)に宿泊。

追討軍は天狗党が奥州をぬけて越後の国に逃げるものと判断し「見つけしだい、ただちに討ちとるべし。」という命令を、新潟奉行に発しました。

主な人間の人相書きも加えました。

武田耕雲斎………年齢六十一、色青白く、鼻は高い。頬もこけ痩せているが、背丈は高い。年齢にふさわしく見える。疱瘡(ほうそう)の痕がすこしある。弁舌さわやかなほう。

藤田小四郎………年齢二十三、色白く髪の毛が濃い。年齢より若く見える。早口にしゃべる。その他は普通。

そういうことが一人一人、書いてあります。

二十四日、一行は大沢(大子町内)に泊まりました。早朝、出発。

すでに辺りは連なる山々に包まれていました。 |

武田耕雲斎が用いた旗

|

まがりくねった久慈川(くじがわ)の急流が冷たい冬の音を立てて流れ、その縁に細い石だらけの道がのびています。

切り立つ崖がせまく眼前を閉ざしたかと思うと、わずかな畑が開けていたりしました。

畑の土が日ごとかさなる霜柱のために浮き上がっています。

夕刻、大子の町に到着。

一行は町はずれに陣を据えると、隊を立直すとともに今後の作戦を煉ることにしました。

二十七日、諸生党と宇都宮藩が大子(だいご)にほど近い月居(つきおり)峠まで追ってきました。

峠の上から大砲をうち大きな石をおとします。一隊がひるまず迎え討って、これを打ち破りました。

一隊の損害は、死者一名、負傷者数名です。

改めて耕雲斎が全軍の総大将にえらばれ、続いて兵学者としてその名を知られた兵部が、作戦担当の大軍師(だいぐんし)にえらばれました。

兵部の弟稲之衛門が副将になり、小四郎と竹内百太郎は三人を助ける補佐役です。

五人は、連日深夜まで軍議を重ねました。

多聞はあるとき、この五人が額を集める本陣で、かいがいしく働く一人の女性を見つけて目を丸くしました。

五十歳ほどでしょうか、おだやかな顔をした上品な女性です。

「一体、誰だろう?」 多聞が京太にたずねました。

「香織(かおり)というお方、若いときから先君斉昭公にお仕えしてきたご老女です。」

京太がものしずかに答えました。

それを聞いたとき、多聞はまた別のあらたな疑問を感じました。

しかしその疑問は、心の底にしまっておくことにしました。

全軍が、天勇、竜勇、虎勇、義勇、正武、奇兵の六隊にわけられ、それぞれに二門ずつの大砲が配られました。

隊長もきまり、同時にまもるべき規律もつくられました。

罪のない人間を死傷させないこと、民家に立ち入って財産を奪わないこと、田畑や作物を荒らさないこと、隊長の命令をまもること、など。

違反するものはただちにその場で死罪にする、という厳しい規律です。

夜がくると、みぞれまじりの雪がふりました。

雪は重なり合う山々のいただきを、日に日に白く包んでいきました。

十一月一日、全軍はいよいよ大子(だいご)をたって西にむかいました。目的地はむろん京都です。

そこまで水戸街道や東海道などは通らず、真冬の厳しい寒さをついて、雪がふる山中の険しい道を乗り越え、橋なき川を渡っていこうというのです。

距離はおそらく七百キロを越えるでしょう。大軍師山国兵部がその道をえらびました。

まず馬上にまたがる武士が槍をさげた五十人ほどの兵を従えて先陣役を勤めると、大砲を馬に引かせ、鉄砲その他の武器で武装した各隊があとに続きます。

耕雲斎、兵部、稲之衛門、小四郎などのひきいる兵は、各隊の間に挟まりました。

負傷している稲之衛門だけが籠を用います。

尊皇攘夷の意気ごみをしめした旗が、各隊の先頭になびいていました。

隊列は深く静まりかえる谷間をぬって、長く続きました。

まるで、身をくねらせて前進するおろちのようです。

国境をこえて、下野(しもつけ)の国に入りました。

「天狗党かかしかけてくるかもしれぬ。」

噂はすでに届き、木こりや百姓が大木を切り倒して道をふさいでいました。

全軍はその木をはらいのけながら進み、その夜は山深い川上村(栃木県黒羽町)に野営しました。

翌日、黒羽藩の領内に入ると、黒羽藩の藩士が、山陰にかくれて鉄砲をうちかけてきました。

耕雲斎は、我々は道さえ通してもらえばいたずらに騒ぎをおこしたくない、という使者を藩主に送りました。、

元々黒羽藩は貧しい小藩です。

天狗党討つべしという幕府の命令はうけていましたが、恐ろしく強いという噂の天狗党と自藩の弱い武力とをはかりにかけて、内心びくびくしながら困っていたところでした、

「城下を通るのをやめて、間道を回ってくれれば、藩もとがめだては一切しない。」黒羽藩はそう返答しました。

耕雲斎は、遠回りして北にむかい、その夜は同じ黒羽藩内の河原村に野営しました。

翌三日、伊王野(いおうの=那須町内)に進むと、町奉行が訪ねてきて民家を荒らさぬようにと願い出ました。

耕雲斎は承知しました。町奉行は金三百両を、酒代として天狗党に贈りました。

その夜ははるか湊の河口につながる那珂川の上流を挟んで、堀越、鍋掛(ともに黒磯市)に分宿、南に街道がのびています。 それを進めば太田原を通って、やがて宇都宮につきます。

すると今度は太田原藩の二人の武士が訪ねてきました。

「わが藩は藩主がまだおさなく、まだ武力もたりません。

さりとて各々方が城下にまいられれば、戦わぬわけにもいかず、ただただ藩は滅びるばかりです。」

「さて、それは我々ものぞまぬところ。」

「間道をお通りくださるならば、わが藩の者が案内の労をとります。」

耕雲斎が承知すると二人の武士はほっとした様子でした。

全軍は耕雲斎の指揮に従ってさらに北西に向って間道を進むと、那須の山々を間近にあおぐ高久(たかく=那須町内)の高原に宿陣の幕をはりました。

翌日今度は南西に方向をとると、はるか左手に太田原の城下を見下ろしながら高原のすそを回り、さらに夜間行軍を続けて矢板(やいた)をすぎます。

六日、激しい雨が一面の野づらをたたきました。

雨あしは首すじを通って背中に流れこみ、素肌を冷たく凍らせました。前方に白くけぶる鬼怒川(きぬがわ)が見えてきました。

鉄砲や食糧を舟にのせると、残りは全軍体を水につからせて流れを渡りました。

「多聞、大丈夫か。」 小四郎が尋ねました。多聞は黒を抱いてにっこりと笑いました。

多聞はそれよりも、疲れた感じの京太のことが気になってなりません。

多聞は京太を導くように、その先に立って歩きました。

川を渡ると辺りの村々(上河内村)では、 漁師や百姓がみな家をすてて逃げていました。

全軍はそれらの家々を借りると、火をたき粥(かゆ)をすすって、凍えた体をほぐしました。

多聞の給仕で京太も顔に生気を取戻します。夜、雨がやみ、美しい星が出ました。

さきに大子(だいご)の月居(つきおり)峠で戦った宇都宮藩の追討兵が、ゆっくりした足どりで天狗党のあとを追っていました。

天狗党が鬼怒川べりに泊まったことをさぐると、追討兵は天狗党がまた日光にいくつもりではないかと疑い、さっそく宇都宮に急報しました。

しかし宇都宮藩では、兵を動かす気配もありません。

天狗党は、また南にむかいました。

七日、鹿沼(かぬま)、八日、大柿(おおがき=都賀町内)、九日、葛生(くずう)、十日、渡良瀬川を渡って梁田(やなだ=足利市内)。

そのころようやく、追討軍総督の旧沼意尊が一万近い兵を引き連れ、水戸から宇都宮に到着しました。

5 天狗党強し top

上野(こおずけ)の国(群馬県)に入りました。

幸い天候にはめぐまれましたが晴れれば晴れるで、今度は北関東特有の冷たく乾いたからっ風がふきまくりました。

空を褐色にして土ぼこりが舞上がり、道ゆく人の目をつぶし鼻をふさぎます。、

太田の宿場に着くと金竜寺という寺を本陣にして、十一、十二日の二日間をすごしました。

休養をとりさらに追討軍が襲ってくるのに備えるためです。しかし追討軍はくる様子もありません。

十三日、また出発しました。

利根川に出て渡し舟の用意をしていると対岸にある武蔵の国、岡部藩(埼玉県内)の藩士が不意に鉄砲を仕掛けてきました。

撃ち返したあと藩まで使者を出します。

「幕命により城下を通すことはできない。」岡部藩はそう答えてきました。

「やむをえぬ。今夜は戦いになるやもしれぬ。」耕雲斎はそういって全軍に覚悟をきめさせました。

夜を待ちます。やがて風がやんで訪れた闇の夜空に、こうこうと満月に近い月がのぼりました。

全軍声もなく川を渡ると、やはり声もなく城下に近づきました。

槍の穂がきらきらと白く光ります。城下に入りました。

藩主の屋形とならんで武家屋敷が黒々と続きます。その前をしゅくしゅくと進みました。

心が緊張のためにちぢみ、全神経が針のようにとぎすまされます。

しかし味方の行軍の音以外聞えるものもなく、人影一つ現われませんでした。死の町を進む思いです。

明方近くなって、無事城下を通過しました。

するとその頃になってぽんぽん撃ちならされる銃声が後方に聞こえてきました。

全軍は途中足を止めてわずかの時間をまどろむと、また行軍を開始して再び上野(こおずけ)の国に入りました。

十四日、吉井に泊まり。

さらに西に向かうとしだいに平原が切れてきました。

初めは左右と前方にはるかに見えた山々がしだいにゆく手をふさいでせまり、道も激しい上りになります。

ごつごつした山のいただきに雪がつもり、道が固く凍っていました。

大砲を引いていた馬が倒れます。

次の宿場で替わりを求めることにして兵たちが大砲を引いて坂をのぼりました。

この日、追討軍総督の田沼意尊が天狗党のあとを追って、宇都宮を出発しました。

すでに四十キロ近くへだたっていました。のんびりしたものです。

追討軍は出発したあとも、のろのろと軍を進めました。

十五日夜、天狗党は下仁田(しもにた)に到着しました。

各隊ごとにわかれて宿をとると、町内に見張りをたて、さらに付近に斥候(せつこう)の兵を出しました。

「ゆく手の小坂峠に高崎藩の者どもは陣を構え大砲をすえて待ち構えています。」

山中をぬって西につながる道に物見に出ていた斥候が、そう言って駆け戻ったのは、まだ十六日の夜も明けきらぬときのことです。

ただちに、指揮者たちが呼び集められました。

「さては高崎藩の奴らは筑波でけちらされたのが、よほど口惜しかったと見える。」

小四郎が不敵に笑いました。

軍師山国兵部の命令で、虎勇、義勇、正武の三隊を中心に、三百名ほどが出陣しました。

一行は呼吸するにも苦しいほどの寒気をついて、黙って大砲を引いて進みました。

白々と冬の夜が明けてきました。

峠の頂上に高崎藩の旗じるしが見え、その手前に大砲の陣地が築かれていました。

天狗勢が来たと見るや、いっせいに砲門を開きました。こちらも砲陣をすえてそれに応えます。

しばらく耳をつんざく銃砲の音が、真冬の山にこだましました。

三隊の長が集まりました。

「よし、一隊はここで戦う。一隊は、谷川をのぼって敵の側面をつく。残る一隊は山を越えて背後にまわろう。」

すばやく行動にうつります。

砲戦のみに熱中していた高崎勢は、やがて二方からの奇襲をかけられ、さんざんに打ち破られました。

陣地をすてて山に逃げこみます。天狗勢は山中深くあとを追いました。

戦いは昼まで続き高崎勢は二十五人が戦死し、十人が捕虜になりました。三門の大砲も奪われました。

天狗党は二十五人の死者を近くの寺に埋めると、十人の捕虜を谷川の川原で死罪に処しました。

さらに大砲を焼き払って使えぬようにしました。

町の者たちは改めて天狗党の強さを思い知らされ、恐ろしげに首をすくめました。

天狗党側も数名の死傷者を出しました。なかでも野村丑之助は十二歳です。

丑之助は重傷を負い苦しげな息をはきながら、しきりに自分の手を首にあてがいました。

首を切ってくれというのです。

やむなく仲間がその求めに従い、そのあとねんごろに霊を弔いました。

多聞は自分より年下の者がいたことを知って驚き、京太とともに墓前でいつまでも手を合わせていました。

すでに日がかなり西に回っていました。

それでも出立することにきめ宿舎の支払いをきちんとすませると、つい先ほどまで激しい戦いのあった跡を、西に向って行軍しました。

やがて日が雪山のかなたに姿を隠しました。やはり前日の半分ほどしか進めません。

やむなく山深い本宿(下仁田町内)に陣をとると、主だったものだけが宿舎に入り、他の多くは星をあおいで野営しました。

あくる十七日、隊列を整えて上野の国と信濃の国(長野県)の国境にある険しい内山峠にかかり、全員汗を凍らせて頑張りました。

内山峠の頂点に立つと前方に谷のような細長い盆地がひらけていました。

ひとやすみして食事をすませると、足もかろやかに下りにかかります。途中、谷間の橋がこわされていました。

谷川を乗り越えてその日は平賀村(佐久市内)泊まり、盆地を西に進んで、十八日は望月。

ここから中仙道に入り、十九日は長久保(長門町)。

あけて二十日はいよいよ中仙道で一番険しい和田峠をこえねばなりません。

ここで同志の薄井督太郎(とくたろう)が行方をくらましました。

小四郎とともに筑波で兵をあげ、部田野(へたの)の最後の決戦で片手に銃弾をうけて負傷していたあの督太郎です。

その手がその後使えなくなっていました。督太郎はそれを悲しんだのでしょうか?

それとも元々督太郎は信州の出身でした。

なつかしい故郷の土をふみ、ふと気が変ったのでしょうか?

督太郎は二度と天狗党の元には帰りませんでした。

6 和田峠の戦い top

幕府は天狗党が信州に入ったことを知ると、沿道の諸大名に改めて討伐の命令を下しました。

和田峠の南にある諏訪藩にも同じ命令が送られました。

となりの松本藩と協力してことにあたれと書いてあります。

天狗党がいかに強いかという噂を伝え聞いている諏訪藩の藩士たちは、不安に眉(まゆ)を曇らせながら、とるべき方法を協議しました。

「とにかく幕命じゃ。和田峠で天狗党をむかえ討とう。

幸い命令書には、幕府追討軍の田沼意尊どのが天狗党のすぐあとを追っているという報告もある。

天狗党を和田峠で防いでおれば、やがて追討軍が駆け付けてきて、挟み撃ちにしてくれるだろう。」

衆議はそうきまりました。

天狗党が望月から長久保に近づいたという知らせがとんできました。その日は午後から雪まじりの雨になりました。

諏訪藩は雨の中を出動すると、大木を切り大きな岩を運んで峠の道をふさぎました。

谷川にかかっている橋も落とします。

さらに峠を挟んで両側にある、東餅屋、西餅屋という二軒の茶屋も天狗党の陣にならぬようにと焼き払いました。

峠の頂上から諏訪の城下にくだる途中に、樋橋(といはし)という村があります。両側に険しい山がせまっています。

諏訪藩は村民を残らず避難させると、そこに砦を築いて六百ほどの兵を置きました。

やがて松本藩から三百五十の兵が銃砲を構えてやってきました。

二十日、雨がやみ峠はいい天気です。

天狗党は朝早く長久保を出立しました。

先陣が峠にさしかかると、道が大木や大きな岩でふさがれ、茶屋も焼き払われています

早くも数発の銃声がこだましました。全軍、顔を見合わせてうなずき合います。

頂上に立つとはるか樋橋(といばし)に物々しい砦が見おろせました。

軍師兵部が辺りの地形をたんねんに頭に入れています。

樋橋では、物見の兵が戻ってきました。

「どうだ、追討軍のかげは見えなかったか。」

「はっ、隊列は峠の下までなお続々と続いていますが、旗印を見るとどうやらみな天狗党のようにございます。」

諏訪藩の隊長は胸に不安をやどすと、神仏に祈る思いでまぶたを閉じした。

天狗党が樋橋に近づき、やがて昼すぎ、戦いの火ぶたが切られました。

両軍、激しく大砲鉄砲をうち合い一歩もひきません。

すきを見て天狗党がどっと波のように押し寄せますが、たちまち砲火のためにはね返されます。

弾をうけて倒れる者もいます。

日が早くも山陰に傾き始めました。

「よし、頃合いはよい。一隊は大砲を左手の山にあげろ。」兵部が命じました。

人間がはいのぼるのもむずかしい急な山に、大砲をあげろというのです。それが兵部の作戦です。

武田彦右衛門のひきいる一隊が、それを引受けました。

彦右衛門――耕雲斎の長男です。弟魁介と同じくやはりこの天狗党に身を投じていました。

多聞は大砲を引上げるのを懸命に手伝いました。多聞はうしろから大砲を押していました。

雪にすべって足が取られます。木の根に足をかけると腹ばいになって歯を食いしばります。

もはや砲身の冷たさは感じません。それより、しきりに喉が渇きました。

多聞は腹ばいになったまま、辺りの雪を口にほおばりました。

ぴゅーんぴゅーんと気味わるい音をたてて弾がきりなくとんできます。

多聞は何度も、今度はおいらに当るかもしれないと思いました。

「わんわん、わん。」

突然げたたましくほえたてて、黒が多聞の体にかみつきました。

「どうした、黒っ。」

多聞がふりむきます。黒は悲しげに多聞をみつめて、なお激しく吠え続けます。

多聞はなにやらあやしい不安を感じました。

急いで黒のあとについていきます。

山の斜面の大樹の根元に、京太が胸から血をふき出して倒れていました。

「あっ、京太さん。」

多聞はたちまち京太のそばにうずくまりました。

京太がどこかうっとりした顔つきで、多聞を見ながら微笑みかけます。

多聞はあわてて京太の胸毛とを開きました。

多聞は、そこに見ました。傷口を――ではありません。

そうではなく、ふっくらもりあがった女性のしるしを――。

それは今赤く血にそまっていますが、やはり京太が女性に間違いないことをはっきり示していました。

多聞は思わず雷にうたれたように、一瞬ぼうぜんとなるのを感じました。

多聞はこれまで何度、もしや京太が女性ではないかと疑ってきたことでしょう。 |

傷ついたお京を、多聞と黒が助けた。

お京は平磯で小四郎の家来となった。

この二人は後に小四郎の墓で再会する。

|

多聞の周りの武士にくらべ、京太は顔が美しすぎ、心がやさしすぎ、体力が弱すぎました。

それが疑問の生まれた原因です。

その疑問をいつかは京太自身にむけてみようと思いながら、多聞はつい言いそびれていました。

悲しみがふと多聞の胸を締め付けました。

「京太さん。京太さんはなぜ………。」

女なのにそれを隠して天狗党になど入ったのです、というあとの言葉が声になりません。

涙がこみあげてくるばかりです。

京太がまたかすかに微笑みました。

「多聞さん、ごめんなさい。私の名はお京といいます。

ご城下に住んでいつかあなたも見たご老女香織さまのもとに仕えていました。

ところが兄が小四郎さまと一緒に筑波で旗上げしたので、父が諸生党のために殺されました。母も殺されました。

その後、兄も戦死したという話です。

そこで一人ぼっちの私は、小四郎さまをしたって天狗党に加わったのです。」

多聞はぽろぽろと涙をこぼしました。

「私はもう駄目かもしかません。でも多聞さんと一緒で、ずいぶん楽しかっか。」

その声が多聞をわれに帰らせました。多聞は思わず身をふるわせて叫びました。

「嫌だい、そんなの嫌だい。おいらが絶対死なすもんかい。」

多聞はわーわー大声に泣きながらお京を背にして山をおりました。

黒も悲しげに鼻をならしてついてきます。いつかとっぷりと日は暮れていました。

兵部の作戦は、見事図にあたりました。

彦右衛門が山上に砲門をすえてみると、かがり火のたかれた敵陣がまるで手に取るように真下に見えました。

やがてするすると、火の玉ののろしがあがりました

彦右衛門が山上から砲撃を始めると、谷間では手ぐすねをひいていた他の隊員が、かん声をあげて突撃しました。

耕雲斎自身が進めの太鼓を鳴らしています。

砲弾が松本藩の隊長をふきとばしました。陣中にたちまち混乱がおこりました。

「さがるな、さがるなっ。すでに意尊どののひきいる追討軍が、峠の頂上についているはず。

いましばらくもちこたえれば、敵を挟み撃ちにするこができるぞ。」

諏訪藩の隊長が、必死に叫びます。

しかし追討軍は現われません。

ついにたまりかねて諏訪、松本の連合軍は、村々の家に火をはなって敗走しました。

炎が炎々(えんえん)と狭い谷間の夜空をこがしました。

血なまぐさい匂いのあふれる敵陣に、十一人の死者が倒れていました。さらに八人を捕虜にしました。

味方の死者は六名です。なかに「今弁慶」とあだ名された僧の全海も含まれていました。

耕雲斎は山の裾に墓をつくって、六名の遺体をねんごろに弔いました。

さらに医術の心得のある武士が、負傷者の手当てにあたりました。

老女が脇差を帯に挟んで、かいがいしく手伝います。

「お京さまは大丈夫でしょうか。」多聞がしつこくそばを離れません。

「多聞とやら、安心するがよい。幸い、弾は急所をはずれていたそうじゃ。」

老女は多聞の顔を見て微笑みました。

厳しい寒さの上に激しい飢えと疲れがせまっていました。

しかし諏訪藩の逆襲を考えると、ぐずぐずしていられません。

各隊は再び隊列を整えなおすと先陣、二陣、三陣と続々諏訪の城下に向って峠を下りました。

城下は人影もなく、不気味な静けさに包まれていました。

先陣は城から遠く離れた城下のはずれに陣をとりました。

すでに長いといわれる冬の夜すら、うっすらと白みかけていました。

ついに諏訪藩の逆襲はありませんでした。

また意尊(おきたか)のひきいる追討軍が和田峠の方向から現われることもありませんでした。

意尊は、諏訪藩の期待を裏切りました。それも当然です。

天狗党と追討軍(ついとうぐん)との間には、出発のときとかわらぬ七十キロの隔たりがあったのですから――。

7 逆の道を選ぶ top

諏訪湖の湖面が部厚く凍っています。

和田峠をこえて諏訪湖の畔に立つと、道はそこから三方面にわかれていました。

右にいくのが塩尻に出て、そのさき南にむかう中仙道です。

まんなかのまっすぐ南にいくのが天竜川にそって下る伊那街道です。

また左にいくのが甲府から江戸に通ずる甲州街道です。

中仙道には途中、木曽福島に関所があります。

追われる者にとってそこは避けねばならぬところです。

また京都をめざすものにとって、甲州街道は縁のない道筋です。

天狗党はまんなかの伊那街道の道をえらんで、南へ向って進みました。

細長い伊那谷の平地が続き、その両側に雪をかぶった高峰が尾根を連ねていました。

不運にも何人かの百姓が天狗党に捕まりました。

「こら、駄賃はとらせるから、この荷物を次の宿場までかついでまいれ。嫌だというなら、天誅を加えるぞ。」

「てんちゅうって何でごぜえます。」

「おまえの首を、ちょん切ることじゃ。」

そればかりはご勘弁をということで、百姓は荷物をかついたり、負傷者の戸板をもったりしてついてきました。

多聞もずっとお京をのせた戸板のそばにいました。

松島(箕輪町)、上穂(うわぶ=駒ヶ根市)を通って二十三日に片桐(松川町)まで進みました。

飯田藩が南にまぢかくせまっていました。飯田藩も幕命をうけています。

城中で大論争が行われ、城下で天狗党と一戦をまじえようという方向に傾いていました。

飯田藩の領内には、密かに尊皇攘夷のこころざしをいだく志士や郷士が数多くひそんでいました。

それらのものは、天狗党をぜひ京都までのぼらせたいという心をもっています。

そこで城中に駆け付けると、戦を止めるようにと進言しました。

「そのかわり天狗党には、我々が案内して間道を通ってもらいます。」

藩の重役はむしろ喜んで承知しました。尊皇派の郷士が片桐にある天狗党の宿陣にとんでいきました。

小四郎が応待に出て、その申し出を受入れました。

天狗党は郷上たちの案内を受けると、飯田城の東に回りそこから南にぐるりと半円を描いて西に出ました。

途中、駒場(阿智村)、清内路(せいないじ)に泊まります。

いたるところに山波が重なり、頂点をするどく三角にとがらせた杉や桧(ひのき)の大木が山肌を深くおおっていました。

全軍、その下の昼なお暗い雪道を進みます。

多聞は故郷とことなる風景に驚くばかりです。

二十六日、再び中仙道に出て国境の馬籠(まごめ)に泊まると、その翌日、美濃の国(岐阜県)に入りました。

追討軍総督の田沼意尊(おきたか)が物々しい軍勢を引き連れて飯田に入城したのは、それからなおしばらく後のことです。

天狗党とのあいだは、やはり七十キロ離れていました。

意尊は自分が臆病風にふかれて、のろのろしていることを棚にあげると、飯田藩が天狗党と戦わなかったことで腹をたてました。

「幕命に背くとはもってのほかじゃ、家老に切腹を申しつける。」

あわれ飯田藩は城下を戦火にさらさなかった代償として、家老の一人が犠牲になりました。

一方美濃路に入った天狗党は、大井(恵那市)、御嵩(みたか)、鵜沼(うぬま=各務原市内)と、歩を西に進めました。

平地をめざして道は下りです。これまでになく、足もはかどりました。

途中、尾張藩の陣屋のある町をとおりました。尾張藩は水戸藩とならぶ幕府ご三家の一つです。

耕雲斎は天狗党が尊皇攘夷のこころざしをうったえるために京都にいくだげであって、けっして争いを好むものではないということを書面に書いて陣屋に届けさせました。

そのうえ礼(れい)を示すため槍の穂先を白布でつつませて町を進みました。

鵜沼から岐阜城下に入るのを避けて北西にむかい、長良川を渡って天王(てんのう=高富町)の宿場に着きました。

十一月三十日です。

水戸藩領内の大子を出発してから一か月、その間たくさんの他藩の領内を通って、山を越え川を渡り、あるときは戦いながらついにここまでやってきました。

将兵の顔はやせこけたうえどす黒く変わっていました。

のびほうだいの髭のなかに目がぎょろぎょろ光っています。しかし往く手はなお大変でしょう。

あければ十二月の一日、天狗党は道を南西にとって、岐阜、大垣の両城にほど近い揖斐(いび=北方町辺り)の宿場に陣をしきました。

進路とめざす方向に散っていた斥候が続々戻ってきて、南西の方向ではいたるところで諸藩が砦をきずき兵を集めて天狗党をはばもうとしていることを告げました。

さっそく軍議を開きます。

するとその陣中をこっそり訪れてきた一人の武士がおります。

小四郎と竹内百太郎がその武士に会いました。

「薩摩藩士中村半次郎と申す者。」

相手はそう名乗りました。西郷隆盛らと京都で活躍していた、のちの桐野利秋(きりのとしあき)です。

半次郎は隆盛とも相談してきたといい、薩摩藩が力を借すから本道を通って京都にくるようにと、小四郎らに勧めました。

それは天狗党にとってありがたい申し出かもしれませんが、しかし小四郎はその好意を受ける気になれませんでした。

なぜなら薩摩藩は小四郎が信頼している長州藩を京都から追いはらい、そのうえ慶喜の唱える横浜港閉鎖に反対して開国論を主張しているからです。

薩摩藩の力を借りることは、長州藩を裏切ることだと考えました。

小四郎と百太郎は、半次郎の申し出を断りました。

半次郎は小四郎らをおしみつつ、闇の夜に姿を消しました。

その夜天狗党は南西への道をとらず、逆に北に向って越前の国(福井県)に山越えすることを決心しました。

8 雪ふぶく谷 top

名は根尾(ねお)川といい、大垣城下の東を流れる揖斐(いび)川の支流になっています。

根尾川はほぼ真北にさかのぼりながら、美濃、越前両国の国境にある険しい山間にもぐっていきます。

長い隊列はその川ぞいに北に進み、二日、日当村(ひなたむら=根尾村内)に泊まりました。

山々が一段とせまってきました。そのなかをさらに北進し、三日、長嶺村(根尾村内)に野営しました。

辺りの様子は、さらにすさまじく変わっていました。平地はありません。

根尾川は狂ったような谷間の急流となり、両側から断崖絶壁が、かがむようにせり出しています。

細い岩道が断崖の上を乗り越えるかと思うと、急流のしぶきをあびるようにして、高く低く続いていました。

根尾川が低いところを求めてまよっています。

道がそれにならって、蛇のようにうねっていました。

「京太さん。大丈夫ですか。」

多聞がたずねました。

お京は、傷口が日ましになおっていました。

包帯を胸にまいて、どうやら歩けるようになっています。

女と知られることを恐れて依然、武士らしい服装で身をくるんでいます。

多聞も京太さんとよんでいました。

お京は、多聞の顔を見て、にっこりうなずきました。

木こりが、くらやみ峠とよんで恐れているところに出ました。

広く側面をけずられた絶壁やうっそうと茂る老樹が、頭上一面に覆いかぶさり、まるで深い穴倉にでももぐったような感じでした。

それが十キロ以上も続きました。

そのうえ天候がめまぐるしく変わりました。

いい天気だと喜んでいられるのもつかのま、次の瞬間には吹きすさぶ風とともに全天が灰色の雲に覆われ、横なぐりの吹雪が谷川めがけて襲いかかってきます。 |

根尾川沿いに険しい山間部に入る。

美濃から越前に抜ける蝿帽子峠の道である。

|

それは足元の雪まではらって、目もあけられない有様になります。

数名の隊員が荷をつんだ馬とともに、谷底に転落しました。

その悲しげな馬のいななきも一瞬のちには、断崖や樹木をゆさぶる、吹雪のうなりのなかに消えていきます。

四日夜、隊列は大河原村(根尾村内)に着いて疲れを休め体を暖めました。

根尾川の源(みなもと)は、どこかにもぐりこんでわからなくなっていました。

同時に道もそこで切れていました。

前方には、蠅帽子峠(はえぼうし)がなお高く横たわっています。

夏の間だけ越中富山の薬の商人(あきんど)が通る峠です。

道とは名ばかりのふみわけ道があることはありますが、それは今、腰まで達する雪にすっぽりとうずまっていました。

翌朝隊列はその蠅帽子峠を登りだしました。もはや馬も荷を引けません。

大砲を荷車からおろすと砲身と砲台を分解して、数人がかりでかついでいきました。

「用心せいっ。足をすべらすなよ。」

耕雲斎を初めとする隊長らが、声をからして叫びました。

多聞はお京の体と自分の体を、一間(けん)ほどの縄で結び合いました。

「黒、おまえも京太さんに何かあったら、すぐ知らせるんだぞ。」

黒は、ほこらしげに顔をあげると、ちんと声高く返事しました。

天候はいぜん不順でした。気違いのような吹雪に攻められて、隊列はいたるところで立ち往生をしました。

蠅帽子(なわぼし)峠のいただきに達します。

眼下にやはり雪におおわれた越前の国の山々が、うねりを見せて広がりました。

進路をそのまま北にとって秋生村(あきお=大野市内)に入りました。大野藩の領内です。

民家が焼き払われ、人影も消えていました。全軍、焼け跡に野営しました。

六日、さらに北に進んで中島村(大野市内)に到着。

ここも民家は焼き払われて人影がなく、そのうえ渓谷にかかった橋も取り壊されていました。

七日、また北に向って笹又峠の難所を越えます。

申しわけに木の柵がはりめぐらしてありましたが、守備兵の姿は見えません。北に大野の城下が光って見えます。

斥候(せつこう)が帰ってきました。

大野藩が厳しい幕府の命令をうけて、城下で天狗党と戦う準備を進めているという報告がありました。

さらに大野藩の東方にある福井、鯖江の各藩も、軍備をかためているという話です。

斥候はまた、大野藩が天狗党の足場になりそうな民家を二百数十軒も焼き払ってしまったので、山中に避難した村民が困っているという話も伝えました。

耕雲斎は深く同情しいくらかの金を避難民に届けさせました。

そのあとただちに軍議を開きます。

「ひとまず敦賀に出よう。どうしても京都にはいれなかったら、敦賀で船をさがして長州にむかうのだ。」

軍議はそうきまりました。

笹又峠をくだると進路を西にかえて、宝慶寺村(大野市内)に泊まりました。

翌八日、藪田村(やぶたむら=池田町内)。九日、今庄(今庄町)。

途中、ぷつんぷつんと切れながら、隊列が長く長くのびきっていました。

無理もありません。真冬の雪のなかです。

身を切るその寒さに加え食糧も乏しくなり、激しい疲労が体内にたまっていました。

寒さと飢えと疲れで、次々と病人が出ました。

熱にうかされたものを仲間がせおうと隊列は足がにぶって、それだけまた長くなりました。

中にはもう殺してくれという者もいます。

結局たすからぬ運命であると知ると、仲間は泣く泣くその首を切り、遺体を雪の中に葬ってから行軍しました。

多聞も心をうつろにして歩いていました。

自分の目的が何てあるのか、自分はどこへ行こうとしているのか、そういうことには一切頭が働かず、ただ黙って歩き続けることだけが、一日一日の目的であり、自分の心を支える大事な行動のように思われました。

まことに不思議なことです。

この冷たい雪の世界にいるというのに、多聞のぼんやりした頭の隅には小四郎とともに陽炎(かげろう)の立つ春の筑波の山上にのぼったことや、真夏の月の夜、下妻に夜襲をかけたときのことなどが、ふわっと幻か何かのようにうかんでくるのでした。

わずかな月日しかたっていないのに、それらがみな何年も何十年も前の遠い昔のことのように思われるのです。

不意に黒がほえたてました。

振り返ってみると、結んであったはずの縄が切れて、お京が雪の中にうずくまっています。

「ほら京太さん、もう今庄(いまじょう)の町が見えるよ。」

そういいながら、多聞は自分も雪の中にうずくまりました。

今庄についた先陣は、翌十日もそこにとどまって、後陣の到着を待っていました。

無事ついた者を数えてみると、総隊員は九百名足らずにへっていました。

翌十一日、耕雲斎は全軍に伝えました。

「めざす敦賀までは、あと一日だ。全軍、心をふるいたたせて進軍せよ。」

早朝、今庄を出発しました。

木の芽峠にさしかかります。ここも大変な難所でした。

全軍再び大砲を分解して肩にかつぐと、ふきすさぶ吹雪の峠をようやく越えました。

すこし進んで新保村(しんぽむら=敦賀市内)に入りました。

山間にちらばる民家は百姓が逃げて、みな空家になっていました。

敦賀までは七キロあまりの道のりです。天狗党はそこで最後の宿をとることにしました。

9 降伏 top

禁裏(きんり=宮中)守衛総督として京都にとどまっていた一橋慶喜が、みずから天狗党の討伐を朝廷に願い出たのは十一月二十九日のことです。

そのころ天狗党は、まだ美濃の平野を進んでいました。

慶喜は将軍後見職として幕府を代表する地位にもいます。

世間を騒がせながら近づいてくる天狗党を、ほうっておくわけにはいきませんでした。

また京都にいる水戸藩士には諸生党の被害もうけぬところから、耕雲斎らと心の通ずる改革派も大勢いました。

それらの藩士たちは天狗党が他藩によって滅ぼされるより、むしろ水戸藩の手でおさえて、命だけは救ってやりたいと考えました。

この両方の気持ちが重なって、慶喜の討伐願書の提出となったものです。

慶喜は願書のなかに、天狗党を「賊軍」と書きました。

朝廷にとって天狗党は賊軍ではありません。

そこで朝廷は尊皇攘夷のこころざしに厚い天狗党をそのような状態に追いこんだのは、むしろ水戸藩主の慶篤(よしあつ)が悪いといって慶篤の処分を慶喜にせまりました。

慶喜はそのまえにまず天狗党をおさえるべきだと主張して、ついに朝廷の許しをえました。

しかし朝廷は天狗党を「賊軍」ではなく「浮浪の武士ども」とよび、浮浪の武士どもが降伏した際は、とくに寛大な処置をするようにと命じました。

慶喜は天狗党の征討軍総督になりました。

十二月三日、慶喜はやはり斉昭の子で自分の弟にあたる昭武(あきたけ)の軍をはじめとして、加賀藩、小田原藩、桑名藩などの兵をひきいると、勇ましく京都を出発しました。

大津で軍議を開いていると、天狗党が蠅帽子峠をこえて越前の国へ入ったという知らせが舞い込みました。

慶喜はさっそく加賀藩を先陣として敦賀に進ませると、みずからも船にのり敦賀にまぢかい琵琶湖北岸の海津(かいず)に渡りました。

加賀藩は加賀の国(石川県)金沢に本城をもつ百万石の大藩です。

十二月九日、約一千名の強兵を敦賀に送りこみました。

さらに翌十日、今庄(いまじょう)の方にかけて、葉原(はんばら=敦賀市内)まで兵を進めました。

天狗党が新保(しんぽ)に入ったのは、十二月十一日です。新保と葉原の道のりはわずかニキロたらず。

両軍がせまい谷間ににらみあう形になりました。

耕雲斎は加賀藩の陣中に使者をたてました。

我らは戦いを好むものではない。

道さえとおしてもらえば、一切乱暴は働かないという、これまで道々の諸藩にも差出してきた書状をもたして――。

しかし加賀藩の返答は耕雲斎をはじめ、天狗党の人々に大きな驚きをあたえました。

「征討軍総督一橋慶喜公の命令できている以上、絶対、道を開くわけにはまいらぬ。」そういうのです。

天狗党はこの人こそ我らの心中を理解してくれると密かに頼みにしていた慶喜が、みずから天狗党征討軍の総督になり、そのうえ水戸藩の昭武の軍までひきいて後陣に構えていることをはじめて知らされました。

皆はがっくりと肩をおとしましも、

小四郎とほか二名のものが二度めの使者に出ました。

小四郎は礼儀正しく加賀藩の陣中では大小も取り外すと、慶喜に書を送りたいからとりもってくれと申し出ました。

加賀藩はこころよく承知しました。

耕雲斎は天狗党がここに至るいきさつを、めんめんとうつたえた書状をしたためました。

日本を思い、朝廷を思い、主君を思う真心にあふれた書状です。

加賀藩は約束どおり、その書状を慶喜の陣に届けさせました。

しかしそれを受取った幕府の役人が、降伏状ならばともかく、うつたえ状などを取上げるわけにはいかないといって、勝手に始末してしまいました。

慶喜の手元にはなにも届きません、

十二日、十三日、十四日――、連日、ものすごい吹雪が吹き荒れました。

天狗党は身動きすることができませんでした。

うしろには福井、鯖江、大野の藩がひかえ、まえには加賀、小田原、小浜、桑名をはじめとする征討軍の大軍がひかえています。

新保(しんぽ)には全軍が雪をしのげるだけの家もありません。病人がふえ、食糧も乏しくなってきました。

加賀藩から米二百俵、漬物十樽、酒二石、するめ二千枚を送ってきました。

その昔の戦国時代、上杉謙信が敵将武田信玄に塩を送ったことにもまさる武士の情けです。

天狗党はまなざしに感謝の色をこめながら、吹雪のなかに消えゆく加賀藩の輸送隊を見送りました。

幕府は天狗党に同情をしめす加賀藩の態度に業をにやし、使者を送って加賀藩をなじりました。

いまはこれまでです。

加賀藩は十七日を総攻撃の日ときめて他の藩に連絡すると、天狗党にもそのことを知らせました。

天狗党の陣では、かがり火が炎々とたかれました。

舞いちる雪が、すいこまれるようにその中に落ちて消えます。

そのかがり火を囲んで、新保村では最後の軍議が開かれました。

決戦か、降伏か? すべての人の心に重い鉛が沈んでいました。

僧の大願寺赤城が叫びました。

「敦賀まではあとわずかの道程じゃ。いさぎよく決戦をいどみ、たとえ千人が百人、百人が一人になっても長州藩まで落ちのびていこう。」どっと賛成する者の声がひときわあがりました。

軍師兵部がそれをさえぎりました。

「いや違う、それは蛮勇というものじゃ。元より我らは命を惜しむ者ではない。

しかし我らが苦しみをこえてここまでやってきたのは、ひとえに朝廷と主君に対して義をつくすためであった。

いまやその主君に変わらぬ一橋慶喜殿と昭武(あきたけ)公が、朝廷の命をうけて、征討軍に加わっておられる。

これと戦うことは明らかに朝廷と主君の意に背くこと。

いわば最後の場面で、我々が信条としてきた義を忘れて、単なる溺れ者の賊軍になってしまうことになる。

それこそ我らの本意ではない。

義を重ずずるものならば、ここで降参するのもやむをえない。

むしろそれでこそ真の武士じゃ。」

辺りは声もなく沈黙につつまれました。

軍議は長く続くも、最後に総大将の耕雲斎が決定しました。降伏です。

「同じ降参するなら武士の情けを知る加賀藩の軍門にくだろう。」耕雲斎はさびしげにそうもらしました。

あくまで決戦を主張した赤城は、数名の者とともに、その夜のうちに陣中から姿を消しました。

十七日早朝、小四郎が再び使者に立ちました。

多聞が黒をひきつれて、途中までついていきます。

「小四郎さま、降参したら、あとはどうなるんです。」

「切腹になるかもしれん。」多聞はぎくりとして足をとめました。

「それなのに、なぜ降参するんです。」小四郎も立ちどまって、笑顔をむけました。

「多聞、おまえにはさんざん苦労をかげたな、すまなかった。

おまえはいずれ下妻へ帰れ、下妻へ帰って世の中がどう変わるか、見届けるがよい。」

多聞はふとこみあげてくるものを感じて、小四郎の胸にもたれました。

小四郎はしばらく多聞を抱き寄せていましたが、やがてその体をつきはなして、加賀藩の陣中にむかいました。

雪がまたふりだします。

小四郎が降伏を申し出ると、加賀藩は他藩にそれを伝えて、総攻撃を中止させました。

翌十八日から天狗党は葉原(はんばら)の陣中にいって、加賀藩の軍門にくだりました。

加賀藩は武器を受けとってから、天狗党を近くの民家にはいらせました。

天狗党の総数八百二十三名。うち女性が一名、十五歳以下の子供が十一名です。

お京は女であることを見やぶられませんでした。

そのほか加賀藩に引き渡されたものは馬九十二頭、大砲十二門、小銃三百八十八挺、大小刀八百十一振り、槍二百七十五本、薙刀二十一振り、弓十一張、火薬五十三貫目、鉛弾四十一貫目………等々。

そのころ京都にのぼろうとしていた赤城らが、琵琶湖の北で彦根藩に発見されました。

赤城らは華々しく戦って、その場で討ち死にしました。

天狗党降伏の知らせは二十一日、海津に出陣していた慶喜のもとにも届けられました。

慶喜は肩の荷をおろした思いで、再び琵琶湖をわたって京都に戻りました。 |

加賀藩の軍門に下る小四郎は、多聞に下妻への帰郷を勧めた。

しかし多聞は京にのぼり、偶然にも長州藩の桂小五郎の家来になる。

|

天狗党の身がらはそのまま加賀藩にあずけられることになりました。

加賀藩は全員を敦賀にうつすと本勝寺、本妙寺、長遠寺の三つの寺に分散して収容しました。

多聞は小四郎とわかれわかれになりました。

しかし幸いなことに、お京と一緒です。

加賀藩の扱いは大変ていねいでした。

武士には一汁三菜、武士以外のものにも一汁二菜の食事を出し、本当は出してはならぬ酒も薬用といって一日三斗ずつくばられました。

病人には薬をあたえて、手厚い看護をしました。

年が変わります。慶応元年(一八六五)です。

その元日にはとくに饅頭まで出されました。

多聞は生まれてはじめて知るそのおいしさに喉をならしながら、お京の分にも手を出しました。

お京はそれを見てにっこり笑っていました。黒が境内の日だまりにのびています。

10 松風は泣く top

その男は、不機嫌そうな顔でまだ尾張の国辺りをうろついていました。

しかし天狗党降伏の知らせを聞いて、たちまちうれしそうに顔をほころばせました。

むろん、追討軍総督の田沼意尊です。

意尊はただちにその場から使者を敦賀に急行させると、みずからもあわただしく京都にとんでいきました。

これまでののろのろした行動とはうって変わったずばやい動きです。

一月十八日、慶喜と会見することに成功しました。

京都には天狗党の一味の命を助けようという動きが熱っぽく高まっていました。

水戸藩と深い関係にある諸藩の大名は朝廷がその命令を幕府にくだすようにと、連名で嘆願書を差出しました。

しかし朝廷は武門のことは幕府にまかせるといってそれを断りました。

加賀藩や福井藩は直接慶喜に働きかけて助命運動を行いました。

加賀藩などは天狗党を船にのせて、どこかの無人島に運んでしまおうと目論んでいたくらいです。

慶喜(よしのぶ)も内心助けたかったかもしれません。

しかし慶喜にすれば、天狗党は自分の家臣も同じことです。

そのせいで処分を軽くしたといわれては、天下に対してしめしがつきません。

慶喜は心の内で迷っていました。

「天狗党の処分は世論を考えて寛大にしなければなりません。」

意尊(おきたか)は慶喜にそういいました。

「どうか。処分をこの私におまかせくださるように。」

慶喜も意尊(おきたか)がかつて松平頼徳(よりのり)を殺し、榊原新左衛門を殺し、さらに飯田藩の家老も殺したことを知らぬはずはありません。

しかしたくみに言葉をあやつる意尊に見事にあざむかれました。

考えれば追討軍の総督だった意尊に処分をまかせるのが、もっともふさわしいことかもしれません。

慶喜は意尊の願いを聞き入れました。意尊は腹の底に残忍な笑いをうかべました。

意尊(おきたか)は天狗党を加賀藩からひきとる幕府の役人を、敦賀にむけて出立させました。

首実検をするために諸生党に属する水戸藩士も二人加えます。

みずからも出発しました。しかし天狗党の恐ろしさを、嫌というほど知っています。

そのためこの臆病者は引取りが片付くまで、海津から離れようとしませんでした。

加賀藩の武士が三つの寺々にやってきました。

やむなく耕雲斎たちを幕府に引き渡さねばならぬことを知らせました。

「よくわかりました。もとより覚悟のうえのこと、それよりも今日までの加賀藩どののご親切なお取扱い。

我ら一同、感謝の言葉も知らぬほどです。わずかのあいだながら、三年も長生きしたように感ぜられます。」

耕雲斎がていねいに礼をのべました。加賀藩士は涙をかくして引き下がりました。

一月二十九日、幕府の役人は三つの寺の周りに厳重な竹矢来(たけやらい)をはりめぐらすと、さらにその周りに彦根、福井、小浜の各藩に二重三重の警戒をさせて、寺から天狗党をひき出しました。

一人一人の姓名をきいて書きとめたあと、縄をかけ十人一組にして、町中を引いていきます。

浜辺に軒の高い白壁の土蔵、かずらりとならんでいました。

鰊(にしん)を肥料にするためにしまっておく、鰊倉です。

鰊倉の前にくると役人は天狗党の下帯まで調べて、もっているものをすべて取上げました。

多くの者が小判を着物のえりもとにぬいこんでいました。

役人はえりをやぶってそれも取上げました。

そのあと無残にも、部厚い松の板でつくった足かせをはめてから、鰊倉にほうりこみます。

この日、幕府の手にわたったものは寺にいる間に病気で死んだ五名の者をのぞいて、計八百十八名です。

全員五十名ぐらいずつにわかれて、十六の鰊倉(にしんぐら)に入れられました。

多聞はお京ともわかれてしまいました。

鰊倉は奥ゆき七メートルあまりに間口十三、四メートルほどの大きさでした。

床にあらむしろがしかれ、まんなかに用をたす桶が一つあるだけです。

周りの窓は、みな外側からふさがれていました。

天井に五つ六つの四角い明かりとりの窓があります。

そこからもれる冬の光が、わずかになまぐさい蔵の中を照らしていました。

多聞はぼんやりと壁に寄りかかっていました。

まな板のような足かせが足に食い込んで横になることもできません。

これからどうなるという不安心も忘れて、しきりに小四郎やお京のことを考えていました。

それから黒もどうなってしまったのだろう。

つれてこられる途中、幕府の役人が棒で打っていたことだけを覚えています。

きゃんきゃんとわめく声が耳底によみがえってきました。なぜか涙があふれてきました。

「こら、多聞といったな。へこたれるなよ。」

そういう声が耳に入りました。 |

にしん倉に閉じもめられた多聞

|

鰊倉(にしんぐら)には一日二回だけ、一人一個ずつの握り飯がさし入れられました。

天狗党を鰊倉におしこめたと知った意尊は、ようやく安心して、海津(かいづ)から腰をあげました。

二月一日、敦賀に着きます。

さっそくその日のうちに、永建寺という寺に白洲(しらす)を設けると天狗党の主だった二十五名を連れ出して、吟味(ぎんみ)をはじめました。

耕雲斎、兵部、稲之衛門、小四郎。彦右衛門、魁介など。兵部の子の山国淳一郎、さらに竹内百太郎なども入っています。

執念ぶかい蛇というのか血にうえた狼というのか、憎しみに狂った悪鬼というのか、意尊(おきたか)の残忍な性格があますところなく表わされました。

全員、死罪です。それも、格別な情をかけて死罪を申しつけるというのです。

格別な情とはいったいどんな意味でしょう?

続く二日は十八名を吟味、三日は六十二名、むろんその多くを死罪にしました。

意尊は天狗党を助けよという命令が京都からとんでくるのをおそれて、刑の執行をいそぎました。

敦賀の町はずれにある来迎寺の境内に、五メートル四方ほどの穴を五つ掘らせると、二月四日、早くも彦根、福井、小浜の三藩に耕雲斎以下二十四名の首を切ることを命じました。

福井藩士はそんなことはできぬといって命にそむいて藩国に帰りました。

まっさきに耕雲斎の首が切り落とされました。六十二歳。

首が落ちると体は穴の中にほうりこまれました。続いて兵部、七十二歳。稲之衛門、六十一歳。

小四郎は首切り役人に笑いかけました。「お役目、ご苦労。」それが最後の言葉でした。二十四歳。

意尊(おきたか)は二十日までに吟味をすませました。

死罪、三百五十二名。島流し、百三十七名。水戸藩渡し、百三十名。十五歳未満につき永厳寺あずけ、十一名。その他を追放。――これが吟味の結果です。

十五歳以上の武士はほとんど残らず、さらに郷士(ごうし)、僧侶、神官、百姓なども多く殺されました。

しばらく敦賀の町に、むごたらしい血が流されました。

加賀藩士は顔をそむけるように金沢に帰国し、天狗党の慰霊の碑を立て、その霊を長く弔(とむら)いました。

多聞の吟味は最後のほうに行われました。

年少なので、永厳寺あずかりです。

つれられて寺にくると、すでに六、七名の少年が、頭をそられて衣を着せられていました。

多聞ははじめて、小四郎がすでに死罪にされたことを聞き知りました。

しかもその首は耕雲斎、兵部、稲之衛門の三名の首と一緒に、さらしものにされるため、塩づけにして水戸に送られたというのです。

「それで、松波京太というお方は?」

それについては誰も知りません、多聞は思わず目がくらむのを感じました。

つぎの瞬間どっとおしよせてきたのは、怒濤のような激しい怒りです。悲しさです、くやしさです。

多聞はわっと泣き叫びながら、寺をとび出しました。

海辺に向って、松林が続いていました。

北国です。春近いとはいえ、辺りはまだ雪にとざされ、冷たい風がふいていました。

「小四郎さまあっ、お京さまあっ、黒おっ。」多聞は走りながら叫びました。

泣きながら叫びました。答えるものは何もありません。

ただその嘆きを憐れむように、松風が寒風をひきさいてひゅうひゅうと鳴っていました。

top

****************************************

|