|

****************************************

Index 岩瀬忠震 孝明天皇 徳川慶喜 小栗忠順

幕末悲運の人びと 2

反維新に殉じた孝明天皇

はじめに

戦時中に文部省が編集した王政復古史観に立つ『維新史』は、孝明天皇を「未曽有の国難に当り、……王政維新の基を定め」た「聖主」と評価している。はたしてそうであろうか。

あとで述べる文久三年(1863)八月十八日の政変後の十一月、薩摩藩の実権者島津久光にあて時局を論じた書簡で、天皇は、目下、幕府委任と王政復古の両説があることをあげ、

「暴論の輩復古深く申し張り、種々計略を運らし候へども、朕に於ては好まず、初発より不承知申し居り候。

過日決心申し出で候通り、何れにも大樹(将軍−著者)へ委任の所存に候」

と、きわめて明白にその政治姿勢を述べている。

すなわち、王政復古は「暴論の輩」が主張するところで、自分は、はじめからあくまでもそれに反対であり、政治は将軍へ委任する意向だ、というのである。

これからすると、孝明天皇は王政復古に反対し幕府を支持したという点で、完全に維新への動きに背を向けていたということができる。 |

孝明天皇

|

酒が大好きな天皇は、毎晩十時ごろまで女官のお酌で酒宴を楽しみ、夜の御殿(おとど=寝室)に入るのは十二時ごろであったという。

このように相当豪奢な生活をして、しかもなお小金をため、御用商人へ貸しつけるくらいの余裕があった。

これはひとえに、幕府からの給与のお蔭だから、幕府に感謝こそすれ、反感を抱く理由はなかったのである。

つまり天皇の強い佐幕姿勢は、江戸時代における朝廷のおり方と関連する。

いったい江戸時代の朝廷は、政治的世界から完全に遊離させられ、「官位の家元」として幕藩制的秩序を権威づけるための儀礼の府にすぎなかった。

朝廷の中心としての天皇(禁裏=きんり)の経済的基盤をなす禁裏御料(三万石余)は、京都代官(小堀氏の世襲)が支配し、その収納を天皇に納めることになっている。

すなわち禁裏御料は、行政的にいえば幕府直轄領の一部であって、天皇はなんら独自の領主権を行使していないのである。

幕府から全面的に給与される代りに、朝廷は元和元年(1615)の「禁中並公家諸法度」によって厳しい規制を受けており、さらに寛永二十年(1643)八月の「禁中方御法度」によって、京都所司代の指揮下に禁裏附という幕吏が禁裏をすべて管理する体制が確立した。

これによると、朝廷はなんら独自の権力をもつものではなく、そこに存在しているのは幕府の権力のみであることがわかるであろう。

つまり、江戸時代の朝廷は、政治的には幕府という機構の一部であるといってもよい。

このような朝廷のあり方、すなわち経済的には幕府による全面的扶養、権力的には幕府への完全な包摂からすれば、少なくとも朝廷の主流的姿勢としては、幕府による厳しい規制にときおり愚痴をこぼす程度のことはあっても、幕府への体制的反発は起りえないと思う。

しかも朝廷は政治的世界から封鎖されていた結果、世界の大勢に暗く、鎖国を維持しようとする信念が強固であった。

したがって朝廷は、国内的にも対外的にも現状を維持しようとする濃厚な保守的思想に染められていたのである。

孝明天皇の政治姿勢は、まさにその典型的な現れである。

1 鎖国復帰への執念 top

激しい攘夷感情

幕末の激動期に入っても、天皇の幕府支持の態度は微動だにしなかった。

ただ幕府が世界の情勢に応じて開国を迫られているとき、天皇の政治的発言は開国反対から始まった。

日米通商条約の交渉がまとまったのち、老中堀田正睦(ほった・まさよし)は条約の勅許を要請するため、安政五年(1858)二月五日入京した。

これにさきだって一月二十六日、天皇は関白九条尚忠(ひさただ)へあてた書簡で、条約締結を認めることは伊勢神宮をはじめ神々に申し訳ないと「身体ここに極まり悲痛限り無く候」と、激しい感情をぶちまけ、もし条約拒否を外国が聞きいれなければ、打ち払ってよいと決意している、といい、さらに堀田の要請を認めなければ、おどしを試みるかもしれないが、「天下の一大事」だから、堀田一人ぐらいなんといっても、けっして当惑することなく、強硬な返答をすべきだ、と述べている。

これをみても、天皇がいかに激しい攘夷感情の持主であるかがうかがわれるであろう。

しかし、天皇にとっての心配は、朝廷第一の長老太閤鷹司政通(たかつかさ・まさみち)が穏便説をとっていることで

あった。

そこで、太閤には遠慮せずに「屹度(きっと)御きばり無くては」と、関白を激励している。

ちなみに関白は、皇妃夙(あさ)子(正式の皇后ではなく女御(にょうご)の身分で准后(じゅごう)と称せられた。

のちの英照皇太后)の実父である。

当時勅命に応じて公卿たちが提出した意見には、諸大名の意見を聞いたうえで対外処置を決すべきであるという消極的なものが多く、単純な拒絶論は少数である。このなかにあって、天皇のとりわけ強硬な対外態度は注目に値すると思う。

天皇は、堀田の条約勅許要請に対して朝廷内を強硬論で固めようとした。

それにとって障害になるのは鷹司太閤の存在である。

二月二十日、天皇から関白にあてた書簡では、太閤と「差向応対」になれば、自分の意見を述べられないので、太閤が参内するとき同時にやって来て助言してほしい、と懇請している。

それについて鷹司家は九条家の向いにあるから、太閤の動静かすぐわかるであろうし、場合によっては家来を見張らせておき、ぜひぜひ太閤と同時に来てくれるよう重ねて懇請し、太閤からどんなにいってきても、けっして太閤の意見に同調しないように駄目を押した。こんなところに、きわめて神経質な天皇の性格がうかがわれる。

激情家の天皇も、少年時代から補導された鷹司太閤には歯が立たなかったらしい。

九条関白ばかりではなく、天皇は左大臣近衛忠熙(ただひろ)にも書簡をよせ、太閤の悪評を伝え、鷹司一家には同調しないで「私の味方」になってくれるよう懇願している。

条約勅許の要請に対して妥協的な態度をとる鷹司太閤父子を孤立させようとする作戦である。

このさい天皇と近衛左大臣との連絡に当っていた人物として、「青門」の名がみえる。 「青門」とは青蓮院(しょうれにん)門跡尊融(そんゆう)親王で、当時から天皇の相談相手になっていた模様である。この人物こそ、のち天皇側近のナンバーワンとなる中川宮である。

条約勅許要請拒否

それからまもなく二月二十三日、三家以下諸大名の意見を聞きたいという勅諚(ちょくじょう)が堀田老中に伝えられた。

それは、諸大名の意見を聞いたうえで対外処置を決定するという、大多数の公卿の意見にもとづいているとみられるが、幕府の条約勅許要請を拒否しようとする天皇の意向からは遠い。

この間、鷹司太閤に同調しないよう天皇から激励されていた九条関白は、井伊直弼の腹心長野主膳の入説の結果、幕府一任に傾いた。これは、天皇の期待とまったく反対である。

こうして三月はじめには、関白のもとで、二月二十三日の勅諚を否定し、外交上の措置を幕府に委任する勅答案が作成された。

しかし、関白の行為は多数公家の猛烈な反発を招き、かえっていよいよ朝議の硬化をもたらすことになった。

こうして三月二十日、堀田に伝えられた第二回の勅諚では、「東照宮已来(いらい)の良法を変革」することは全国人心の帰向にかかわり、かつ今度の条約の趣旨では国威も立ちがたいとして、三家以下諸大名に協議させ、言上するよう命じている。

朝廷でも、鎖国を「東照宮已来の良法」と考えていたことは注目される。

以上の勅諚は、こうした鎖国体制否定への不安が表明されてはいるか、まだ幕府の要請への完全な拒否回答ではない。

ところがこれから四日後の二十四日の勅諚では、条約を承認できないとする意向が明らかにされ、もし交渉中、外国側から非常の行動に出てもやむをえないという決意まで示されている。

最初からの天皇の強硬な対外態度は、ここにいたって貫徹されたといえよう。

弘安の神風期待

こうして堀田は、条約勅許獲得の目的を達しないで帰府の途につかなければならなかった。

天皇は堀田の帰府により「まずまず静謐(せいひつ=おだやかな世)」になるのを安心しながらも、今後の幕府の回答について心を悩ました。

条約を拒絶したとき、諸外国の来襲に備えて、天皇は防備を厳重にすることを望むとともに、「天下国家の安危此時と悲痛」の念に駆られ、ひたすら神仏の加護を祈った。

伊勢神宮につかわした勅使に授けた宣命(せんみょう)では、

「頻年(としごろ)蛮夷(えみし)等(ら)皇国(すめぐに)を覬覦(うかがう)の心罷(や)まず。

殊(こと)に今アメリカ国魁首(かしら)と為りて和親を乞ひ互市を求む。

事情驕傲(ことのこころほこりか)にして皇威(おおみいつ)を軽侮(あなづ)り、国沢(みくにのたから)を奪取(うばは)んとす。

動(やや)もすれば軍艦(いくさぶね)を来すの勢在り。

故に率土穏ならず。誠に国家の大患なり」

として、神威をあらわし外患を吹き払うことを祈願している。

そこには、古代以来の祭主としての天皇の姿が現れているが、弘安蒙古襲来のさいにおける神風のようなものを期待しているのであるから、意識のずれには驚かされる。

それは天皇ばかりではなく、公家社会における一般的意識を表現するものであろう。

堀田をはじめ幕府の外交の衝に当っていた人々が、開国が世界の大勢であることを認識していたのにくらべると、大変な違いである。

条約調印に憤激

このように神明の加護による攘夷を祈っていたさいだから、六月二十七日、日米通商条約に調印したむねの老中奉書に接したときの衝撃は異状であった。

天皇はすぐ「絶体絶命此の時と悲歎限り無く候」と、例によって激しい感情を関白あての書簡で表明した。

そして翌二十八日、朝議の席上、譲位の勅書を関白以下公卿一同に示した。

幕府が条約に調印したのは、征夷の職掌を喪失するに当り、嘆かわしいことであるが、政務は幕府委任の建前だから、幕府を強く責めれば、公武関係を傷つけ、これまた容易ならぬことである。

しかも条約を許容するのは「神州の瑕瑾(かきん=名折れ)、天下の危亡の基」であるから、絶対にできない。

このようなジレンマに立って、天皇は譲位を決意したのである。

譲位の対象とされるのは、皇子祐宮(さちのみや=のちの明治天皇)が幼年のおり、伏見・有栖川両宮の三親王(伏見宮貞教(さだのり)、有栖川宮幟仁(たかひと)・熾仁(たるひと))である。

もちろん幕府が鎖国を維持していれば問題はないが、幕府が開国の途を選ぶに当って、天皇が固持しようとする現体制の二つの柱、すなわち幕府委任と鎖国との間には矛盾が発生する。

この矛盾にあって、天皇は帝位にすわる能力がなく、「身体茲(ここ)に極まり手足置く所を知ら」ないとして、譲位を決意したのであった。

このとき天皇は「甚だ御逆鱗(げきりん)の御様子」で、そのまま奥へ入ってしまった。

九条関白が天皇に譲位の決意を思い止まるよう諌めた結果、条約調印の事情を説明するため、三家・大老のうちの一人が速やかに上京するよう、幕府に伝えることになった。

これに対して幕府は、三家は謹慎中で上京しがたいむねを答え、大老井伊直弼(なおすけ)の上京延期を要請し、結局、朝旨(ちょうし)を拒んだ。

この後七月二十七日、天皇は関白に書簡をよせ、公卿中で「姦賊不忠の輩」(武家伝奏東坊城聡長に堀田迎合の行動があったことをいう)を厳重に処分し、大老が上京し天皇を彦根に遷そうとしているという風説については、かかる企図があれば断じて拒否しようとする決意を表明した。

ここにも、例の激情が現れている。

ところが幕府が三家・大老のうち一人を上京させようとする朝命を奉じなかったばかりでなく、アメリカ合衆国のほかロシア・イギリス等とも条約を調印したのに対して、天皇の怒りはまた爆発した。

八月五日関白へよせた書簡で、譲位の意向を蒸し返した。しかし朝議における近衛忠煕の献策により、天皇は譲位を撤回し、幕府および水戸藩に勅諚が下ることになった。

八月八日付のこの勅諚は、外患よりもむしろ内憂に関心が向けられており、大老・老中その他三家・三卿・家門・外様・譜代を問わず列藩が群議し、

「国内治平公武御合体、弥(いよいよ)御長久の様、徳川御家を扶助これあり、内を整え外夷の侮を受けざる様にと」

いう意向が示されている。

安政大獄強行支持

天皇は、幕府の条約調印を激しく怒ったが、この勅諚にみられるように、列藩が徳川家を扶助するという体制で、外に当ることを切望していた。

政治の幕府委任という建前には、少しの変更をも加えようとしなかったのである。、

しかし天皇の意向とは別に勅諚の降下は幕府を動揺させた。

志士は京都で行動を開始し、幕府と通謀していた九条関白は、公家たちの糾弾を受け辞表を提出した。

ここに志士の逮捕を機として、安政の大獄が始まった。

このとき、条約調印の事情を弁解するため、老中間部詮勝(まなべ・あきかつ)は九月のはじめ江戸を出発して京都に向ったが、彼はさらに志士の逮捕をも指揮した。

間部は、その威圧のもとに九条尚忠(ひさただ)の関白復帰を実現した。

それにさいして、条約調印のときのように、天皇が幕府の処置に抵抗を示していないことが注目される。

十月十九日、九条尚忠に対し、「輔佐委任の器」として速やかに出仕する勅命が伝えられた。

その後十月下旬から間部は、その本来の任務とする朝廷への政治工作を展開した。

そのうち対外政策については、諸国の来襲を受ければこれに対抗するのに困難であることから、条約調印のやむをえなかった事情を弁解し、今後は、かつての長崎におけるオランダ人・中国人に対すると同じく、外国人の規制を厳重にし、軍備の充実を待って鎖国に復帰しようとする意図を述べた。

つぎに国内問題については、攘夷につけこんで隠謀をたくらむものがあることを指摘し、「腐儒浪士の類如何にも正論の趣に申し成し、世上の人聴を惑はし国家の大事を誤」る類が少なくないと憂慮されるので、この事情を了察し、幕府委任の原則を動かさないよう要望している。

これに対して天皇は、まず国内問題について「隠謀凶邪の徒」が介在していることに、大老・老中らが心配していることを「如何計(いかばかり)か苦心の儀」と深い同情の念を表した。

そこで間部も「誠に以て有り難き御儀」と感謝しているほどである。

これからすると、安政の大獄の強行を完全に支持したことになるわけである。

鎖国への復帰で了解

しかし対外政策については国内問題ほど急速な了解には到達しなかったが、結局、天皇は、大老・老中が外国を遠ざけ鎖国に引き戻そうとする意図を了解し、良策をめぐらし「徳川家良法鎖国の旧制」に復するよう希望している。

天皇は内外の政策において、旧体制の熱心な支持者であったことが、これでもわかるであろう。

こうして十二月三十日間部に下付された勅諚には、将軍以下大老・老中が「蛮夷」を遠ざけ「鎖国の良法」に引き戻そうと一致しているのを聞いて安心の意を表し、公武合体をもって鎖国に戻すことを命じた。

そして目下、やむをえぬ事情を了解し、しばらく鎖国に戻すのを猶予する、としている。

つまり、「鎖国の良法」に引き戻すということで、朝幕の政策は一致をみたのである。

国学者長野主膳に薫陶された井伊直弼は、「皇国の風儀」を尊重し、「異国風」を排斥し、「皇国の風儀」が「異国風」に汚されるのを防止するため、通商条約成立以後も、内外人の交渉をできるだけ制限するという政策をとった。

堀田が開国を世界の大勢とみていたのに、井伊は鎖国に恋々としていた。

間部が京都で説いた対外政策は、まさに井伊大老のそれである。

外国排斥という点で、孝明天皇との間に本質的な相違はない。いまや天皇は、条約調印に接したときの激怒をすっかり忘れ、鎖国復帰の誓約を信じ、内政・外交をすべて幕府に委任したのである。

2 和宮降嫁にかける意欲 top

天皇の真意

天皇の鎖国復帰への執念は、和宮降嫁問題にさいしても現れた。

かねて井伊大老は、長野主膳の献策にもとづき、朝幕融和のため皇女降嫁を企図していたが、万延元年(1860)に入ると、いよいよ和宮降嫁問題が具体化されてきた。

やがて井伊大老が不慮の死をとげたのちも、そのあとをうけた久世・安藤の幕閣は井伊大老の遺策を継承し、同年四月、和宮降嫁の勅許を要請する老中奉書が京都に発せられた。

関白九条尚忠(ひさただ)を通じて幕府の降嫁要請に接すると、五月四日、天皇は関白にあてた書簡で、降嫁に同意できない理由として、まず有栖川宮との婚約や先帝の皇女で義理合いがあることをあげているが、実はそのつぎに出てくる、関東には「蛮夷来集」し、女子の心中でこわく思っているということに、ほんとうの理由があるようである。

さらにつづいてこの書簡では、幕府との関係は隔心がなく、けっして案じる必要はないけれども、外国との関係はどこまでも不同意で、鎖国への復帰も目下猶予中であるなどといって、かどを立てず、適当に返答するよう、関白に依頼している。

これは、幕府が鎖国への復帰を改めて確約すれば、降嫁問題を前向きに考慮する意向があることをほのめかしたものと解せられる。

その後、所司代を通じて天皇の意向を知らされた幕府が、外国への警備を厳重にすることや公武一和の必要なことなどを説いて、降嫁問題の再考を要請すると、はたして六月二十日、天皇は関白にあてた書簡で、降嫁問題でさらに前向きの意向を表明した。

まず天皇は「元来此の縁談不承知にてはこれなく」、公武融和のために幕府からかように懇願があるのは喜ばしい、と本心を示した。

しかしここで障害になっているのが「蛮夷」の問題である。そこでせめて嘉永初年ごろの状態にもどれば、速やかに和宮を説得し、この縁談をまとめたい、という。

もしそうなれば、「いよいよ万人も徳川家を大切に守護致し、万代長久公武合体にて皇国の神徳・武威顕れ、如何計りも悦ばしく存じ候」と、天皇は和宮降嫁を、徳川氏を支持して「蛮夷拒絶」の態勢をとる推進力にしようとする意図を少しも隠していない。

幕府、鎖国復帰を誓約

このような天皇の意向を伝えられると、幕府は七月四日付の老中連署状を京都に送り、皇女の降嫁を請う事情をくわしく説明した。

それにはまず、「蛮夷拒絶」の前提として公武一和を天下に示すべきであり、そのためには、皇女降嫁を請うことが必要であることを力説した。

しかし老中らはさらに転じて、いまは外国と戦端を開く時ではないとし、軍備の充実を待ち、今後七、八年ないし十年以内には、交渉によって鎖国に戻すか、または武力によって打ち払うか、二つのうちいずれかの処置をとろうとすることを述べている。

久世・安藤幕閣は、井伊幕閣にくらべてずっと開国に対応する姿勢をとっていたので、期限付きで鎖国復帰を約束したのは、和宮の降嫁を実現させるための窮余の策としかみられない。

公武一和政策の犠牲

幕府が十年以内に鎖国復帰を誓約したことは、天皇の希望に合致していたので、八月六日、天皇は九条関白に降嫁を承認する意向を伝え、かつ和宮の説得方を依頼した。

ところが説得は予想外に難航し、和宮は「御上(おかみ)御そば御はなれ申上げ、遙々まいり候事、まことに心細く」として、「幾重(いくえ)にも御断り申上げ度」という、強い意向を伝えてきた。

このような和宮の固い拒否の背後には、生母観行(かんぎょう)院(橋本経子)およびその兄橋本実麗(さねあきら)の強い反対があったという。

この状態を苦慮した天皇は、八月十三日、九条関白へあてた書面で、幕府側の鎖国復帰期限誓約に「満悦」の意を表し、「実に一和の上の一和と悦び居候甲斐も無」く、拒否ということでは、幕府へ信義を失うことになるので、和宮の代りに寿萬宮(すまのみや)としてはどうか、と提案した。

寿萬宮は安政六年三月の誕生で、このときまだ一年半に満たない。そこで幕府側では幼年ということでまとまらず、和宮も拒否ということになっては、天皇は幕府に信義を失うことになるとして、そのときは譲位する決意を表明している。

天皇は、さきに幕府が条約に調印したときも譲位の決意を表明した。

条約を認めないという強い意志の表現である。

今度も幕府への信義を守って、降嫁を実現させようとする固い決意を示したのであろう。

はじめ天皇が和宮の降嫁に難色を示したさい、有栖川宮との婚約や先帝への義理合いを持ち出したが、譲位するとはいわなかった。

結局、先帝や有栖川宮への義理合いよりも、幕府への信義のほうがずっと大事だったのである。

天皇は、以上のような苦衷を述べて、九条関白に所司代酒井忠義(ただあき)と協議するよう依頼した。

関白がこれを酒井に伝えると、寿萬宮について酒井は悲観的観測を述べた。

そこで関白の腹心島田左近は、降嫁への不同意を固執すれば、橋本実麗および観行院が処分されるであろうことをちらつかせ、和宮の乳母絵島に和宮を説得させたところ、ついに和宮の内諾を得るにいたった。

そのさい、天皇が関白に示した譲位の意向が大きな圧力となった。

こうして「御いやさまの御事ながら、御上の御為と思召、関東え成らせられ候」という和宮の決意が天皇の前に表明されたのは、八月十五日のことである。

そしてこれから二ヵ月余をへた十月十八日にいたって、降嫁の正式勅許があった。

これにさきだって天皇から慰めの書面が下ったのに対し、和宮は、「御上にもかれこれ御心配遊ばし戴き、御あつき思召様の程、段々伺ひ、誠に恐入り参り候まま、天下泰平の為め、誠にいやいやの事、余義なく御うけ申上候」と、その心中を率直に述べている。

これは、公武一和のため幕府への信義を失うまいとする天皇の政策の犠牲にされたという怨みごとである。

降嫁は幕府支持のため

当時、天皇の寵臣で「権関白」といわれた久我建通(くが・たけみち)が幕府から賄賂をもらい、千種有文・岩倉具視らを手先にして降嫁を策しているという悪評が流れた。

多数の公家はこれに動かされ、「列参」(集団参内)して降嫁反対を天皇に訴えようとする動きがあった。

しかし天皇は、こうした動きを鎮静させるよう関白に指示している。

このように多くの抵抗を押しきって降嫁が決定をみるにいたったのは、幕府支持のためこれを強行しようとする天皇の固い決意があったからである。

その後、万延元年十二月、幕府がプロシアなど三ヵ国と条約を結ぼうとするむねを告げてきたときと、翌文久元年(1861)六月、和宮東下の時期を幕府側から指定したときにも、天皇は例の癇癖(かんしゃく)を爆発させ、降嫁の破談を口走った。

しかし、さきの揚合には、幕府側が今後七、八年ないし十年を期して鎖国に復帰するという原則に変化がないことを弁明したことで、またあとの場合には、責任者の酒井所司代が陳謝したことで、事態は収拾された。

たんなる弁明や陳謝だけで破談宣言が撤回されたのは、和宮の降嫁が天皇の幕府支持政策においてきわめて重要な意味をもつものだったからである。

3 尊攘派の猛威 top

島津久光入京

和宮の降嫁によって、天皇も久世・安藤の幕閣もともに政局の安定を期待していたにもかかわらず、文久二年(1862)一月十五日、幕閣の重心安藤信正は、尊攘派の浪士によって坂下門外で傷つけられた。

安藤の傷は軽かったが、これより彼の威信は大いに傷つき、ついに四月十一日退陣を余儀なくされた。

このとき、薩南の一角で中原の風雲を凝視していた薩摩藩の実権者島津久光は、兵をひきいて東上の途についており、安藤が退陣してから五日後の四月十六日入京した。

当時、薩長をはじめ西国の尊攘志士が京坂に集まり、久光を擁して挙兵し、幕府の罪を問おうとしていた。

久光は、はじめから尊攘志士の企図を警戒していたが、入京するとすぐ、幕府の改革、尊攘浪士の取締り等を含む勅命を要請した。

これに対し四月二十五日、まず浪士鎮圧についての勅命が出された。

それには、攘夷は「国中一致」を必要とするが、いま「血気の壮士」が勅命を待たずに暴挙に及ぶのは「違勅」に当るとして、厳しく制止を加えることを命じている。

天皇はもちろん、熱心な攘夷論者であるが、その路線は佐幕攘夷で、尊王攘夷とはきびしく対立している。

この勅命は、天皇が尊攘派を弾圧する意図を表明した最初のものである。

久光は、勅命が出る二日前に寺田屋の変を決行しているから、この勅命は久光の行動を事後承認する形となった。

幕府と一体で攘夷する

つぎに島津久光が主張する幕政改革について、朝廷は久光の要請をいれ、彼の行動を権威づけるため、大原重徳(しげとも)を勅使として江戸へ派遣することになった。

さらに幕府に示すべき勅旨には、岩倉具視(ともみ)の意見により、

(一)将軍が諸大名をひきいて上洛し、国是を議すること、

(二)沿海五大藩の藩主を五大老とすること、

(三)一橋慶喜を後見職に、松平慶永を大老に任命すること、の「三事」をあげ、「三事」の一つを実行させようとした。

公家の間には、幕府がこれを実行しない場合、「天下二分の勢」となるのを憂慮するものがあった。

これに対して天皇は、かの三ヵ条は少しも将軍家に対して異心があるものではなく、もともと幕府と一体になって攘夷を行おうとする意図から出たものであることを説き、幕府が三ヵ条に異論を唱えることはけっしてないという信念を表明している。

幕府と一体になって攘夷を行うというのは、和宮降嫁の場合と同じで、天皇の不変の信念であった。 |

薩摩藩主・島津久光

|

近臣の排斥

島津久光が江戸へおもむいている間に、京都では尊攘派がいよいよ猛威を振った。久光が勅使を擁して江戸へ向ってから七日後の五月二十九日、天皇は関白九条尚忠に書面を送り、「重職の身に万々一不慮の事これあり候ては実に実に容易ならず」として、丁重に辞職を勧告した。

九条関白は安政五年以来常に幕府に協力的態度をとってきた人物として、尊攘志士から排撃されていたからである。

久光も在京中、近衛忠熈を関白とするよう朝廷に建議していた。

その結果、六月二十三日、九条尚忠は関白を辞職し、近衛忠熈がこれに代った。

その後七月二十日、九条尚忠(ひさただ)の腹心島田左近が尊攘志士によって「天誅(てんちゅう)」に付されたのをはじめとし、「天誅」と称するテロが相ついで起った。

それとともに尊攘派は、和宮降嫁に協力した「四奸」(久我建通・岩倉具視・千種有文・富小路敬直)、「二嬪(ひん)」(今城重子・堀河紀子)の排斥運動を展開した。

七月二十五日、議奏中山忠能(ただやす)・同正親町(おうぎまち)三条(嵯峨)実愛(さねなる)らは、「四奸二嬪」にテロを加える説を「以ての外の大暴論」と評し、このような説を吐くものは一団の浪士にすぎないから、薩長両藩に命じて鎮圧させるよう、天皇に請願した。

これに対し翌二十六日、天皇は中山らへ書簡をよせ、「四奸二嬪」が重罪であることを認めたが、薩長に命じて浪人を鎮圧することについては、薩州も「同類か」と疑い、かつ浪人に加担する公家もあることから、「何れを善、何れを悪とも相弁えず、心労欝朦(うつもう)と致し弁別し難く候」という心境を述べ、関白の指示を受けるようにと逃げ、「騒々しき時勢」を嘆息している。

「四奸二嬪」はいずれも天皇の近臣だから、彼らに対する攻撃は、間接的に天皇自身への攻撃を意味した。

したがって天皇はこのような事態を「浪徒の権威盛にては朝廷の威光降り」と、深く憂えている。

それだからといってこの状態をどうすることもできず、「心労欝朦」という神経症(ノイローゼ)状態におちいっていることがはっきりうかがえると思う。

このような状態だから、天皇から処置を一任された近衛関白とても、どうすることもできなかった。

彼は江戸にある久光にあてて、「実に以て口外に及び難き儀数多、実に以て悲歎の事」と、心境を告白している。

こうして八月二十日、岩倉・千種・富小路に対し、二十五日には久我建通に対し、それぞれ辞官・蟄居(ちっきょ)・落飾の命があり、ついで「二嬪」も辞職・隠居を命じられた。

さきに関白を辞任した九条尚忠も、落飾・重慎を命じられている。

すべて、尊攘派の圧力のままに勅旨をもって行われたのである。

したがってこの状態のもとで、文久二年八月東下した長州藩世子毛利定広によって伝えられた勅旨も、つづいて同年十月三条実美(さねとみ)・姉小路公知(あねがこうじ・きんとも)両勅使によって伝えられた勅旨も、ともに天皇の真意から出たものでないことは明らかである。

尊攘派、朝廷を掌握

文久二年十二月九日、朝廷に国事御用掛がおかれ、関白・大臣・青蓮院宮や議奏・武家伝奏などのほか、「有志」がその員に列せられた。

「有志」が国事御用掛に列せられたところに尊攘派の進出がみられるが、同時に諸臣の意見を同掛にのみ提示させ、「猥なる取計進退」に規制を加えようとしたのは、尊攘派の進出を押えようとする意図があると思う。

ところがこれから一ヵ月余の文久三年(1863)一月十二日、大臣や摂家出身者および青蓮院宮が国事御用掛の辞表を出した。

これは承認されなかったが、彼らは尊攘派とつながる「有志」の進出を不快としていたといわれる。

それからまもなく同二十三日、尊攘派の圧力で苦境にあった近衛関白が辞職して、鷹司輔熈(たかつかさ・すけひろ)がこれに代った。

鷹司新関白が尊攘派に振りまわされる存在になることは必然である。

はたして二月十三日には朝廷に国事参政・国事寄人がおかれ、尊攘派と結ぶ多数の少壮公家がこれに名を列ねた。

いまや長州藩を背景とする尊攘派は、国事参政・寄人を通じて朝廷を掌握し、朝旨をもって天下に号令することができるようになった。

石清水(いわしみず)行幸強要

このような情勢のなかで三月七日入京した将軍家茂(いえもち)が尊攘派に振りまわされることも必然である。

尊攘派のスケジュールに従って、攘夷祈願のため、三月十一日の賀茂下上社行幸および四月十一日の石清水社行幸が行われた。

しかし、石清水社頭において天皇から将軍に攘夷の節刀を授与する計画があったので、将軍は病気の理由で供奉を辞退し、これに代った一橋慶喜も「急病」となって山下の寺院で休養し、ついに社頭における節刀授与は行われなかった。

このことは、石清水行幸が尊攘派の計画で、きわめて重要な意味をもっていたことを示している。

そのころ、天皇は過度の心労のためか目まいがしており、行幸にさいしては途中、逆上のことも憂慮されたので、所々に休息所を設けた。

ことに本宮参拝ではつまずき、摂社十五社巡拝の間は近侍がだき起しながら参拝するという状態であった。

だから天皇はもとより、石清水行幸を少しも望んでいなかった。

前日の四月十日、天皇は持病の目まい発作を理由に、行幸延期を鷹司関白に申し入れると、関白からは、ごもっともではあるけれど、発言しがたいので、行幸ご決意のほどを、という返事があった。

関白も全然、押えがきかなかったのである。

それからまもなく三条実美が面会を請うてきたので、会見すると、実病か虚病かをたずね、延期を承知せず、病気でも行幸をご決定にならなくては、と主張した。

そののちまた天皇は関白と面会し、いろいろ話しあっているところへ、国事参政・寄人たちが、天皇の病気は「虚病」だ、ご病気でもぜひ行幸するように、と騒ぎ立て、このうえは奥へ踏みこみ、承知しなければすぐに連れ出して鳳輦(ほうれん=天皇の車)へ入れるなどと「けしからん大強勢」を示したので、天皇はおそるおそる彼らを入れてしまった。

関白は、この上はしかたがない、と心痛の様子であった。

また大騷ぎがすんだのち、両役(議奏・武家伝奏)からも、何とぞご病気を押して行幸あるように、との「ぬらくら返事」があったので、ついに十一日の石清水行幸に踏みきったのであった。

以上は、石清水行幸後の四月二十二日に天皇が中川宮にあてた書簡で述べているところで、石清水行幸が尊攘派と結ぶ一部「血気の堂上」の強圧のもとに断行された状態をまざまざと知ることができよう。

4 尊攘派の追放 top

大陰謀家中川宮登場

天皇はさきの書簡で、石清水行幸の事情を述べてきたのち、「血気の堂上」がすべてに我意を募り、天皇や関白が権威を失い、朝廷は彼らのいうなりになるとして、島津久光を招きよせ、同人と協力し、「暴論の堂上と目のあき侯様いたさねば迚(とて)もどもならず」、国事参政・寄人を廃止し、「一廉(ひとかど)改革に成らず侯ては迚も迚も国乱の基に候」といって、知謀をめぐらし成功を期するよう懇願した。

さらに天皇は、関白へも誰へも知らせずに依頼するむねを書き添えている。

そこには、「暴論の堂上」への激しい憤りと対照的に、中川宮に対する深い信頼が読み取れるであろう。

こうして、約四ヵ月後に八月十八日の政変として結実する共同謀議が開始される。

この共同謀議を通じて、中川宮は孝明天皇側近のナンバーワンとなってゆくのである。

中川宮はもとの青蓮院宮、すでに安政五年ごろから天皇の相談相手になっていた。

その後安政の大獄に連坐し、永蟄居に処せられたが、文久二年四月赦免され、同三年二月還俗の内勅があって中川宮と称した。

当時、彼は髪をのばし、道服様(どうふくよう)のものを着用していたという。

ここに、公家社会における岩倉と並ぶ大陰謀家中川宮の活動がはじまる。

中川宮は天皇の書簡に接するとすぐ、いま三条らにかれこれいうのも無益であり、ただ時機を見合わせ、「彼に悪を積ましめ天誅あらせられ候様」と回答しておいた。

そして五月十二日付で島津久光に書簡を送り協力を依頼している。

すでに久光は、この年三月入京し、軽卒な攘夷の決譏はよくないこと、後見職や政事総裁職を奴僕のごとく扱い、浮浪藩士の暴説を信用するのは最もよくないこと、暴説信用の公家を退け、浮浪藩士の暴説家を幕府で処分すること、天下の政治を幕府へ委任することなどを、鷹司関白や近衛前関白に建議していた。

しかし尊攘派が猛威を振うなかで、久光の説は採用さるべくもなく、失意のうちに帰国してしまった。

そこで天皇や中川宮は、尊攘派を押えるために、久光の協力を要請し、薩摩藩の兵力を借りようとしたのである。

勅書作戦

ところがその後、薩摩藩の協力を得るのに不利な事件が起った。

五月二十日夜、姉小路公知が朔平門外で暗殺され、その嫌疑が薩摩藩士にかけられたことから、薩摩による乾(いぬい)門守衛の任が解かれてしまったのである。

薩摩藩への命令は、五月二十九日の朝議で徳大寺実則・三条実美の両議奏が主張し、「偽勅」で達したのだという。

これとともに大きな問題は将軍の帰府であった。将軍は尊攘派の圧迫から逃れるため速やかに帰府することを望んだが、天皇は、将軍の帰府によって尊攘派の勢力が一段と増加するのを憂慮していた。

これも五月二十九日の朝議で、天皇の意見が通らず、三条の主張によって将軍の帰府が内定した。

このとき天皇にとって当面必要なのは、「どちらでもの様子、反覆の性質」で困っている鷹司関白を「こちら方」に引きつけることと、つぎに徳大寺・三条を議奏職から排除することである。

それには、島津久光の上京が前提となる。

天皇は五月二十九日午後十時、中川宮にあてた書面で、以上のような事情を述べ、久光が「一奮発にて上京」し、「少しは予(よ)の威光も立ち、暴威の堂上取押えも出来」るようになることを希望した。

さらにこの書簡では、近衛前関白にも一書を送ったことを告げ、前関白とも協議し、将軍東下中止の手段をとるよう依頼している。

この日天皇が近衛前関白へ送った書簡では、中川宮に書いたのと同じく当時の事情を述べたのち、久光のほか前尾張藩主徳川慶勝(よしかつ)の尽力をも期待し、しばらく将軍の東下を延期し、「一和にて攘夷祈る所に候也」と結んだ。

公武一和による攘夷は、天皇の変らぬ信念である。

このとき天皇が久光にあてた書簡では、当時の情勢について将軍帰府の問題で天皇の意志が貫徹せず、「総べて下威盛に、中途の執計已(のみ)にて偽勅の申出、有名無実の在位、朝威相立たざる形勢悲歎至極」と衷情を吐露し、「表に誠忠を唱、内心姦計、天下の乱を好候輩已(のみ)に候」と慨嘆している。

そこで久光に至急上京して、徳川慶勝と協力し、昨年久光が上京のおり建言したことの実現を妨げている「姦人」を「掃除」するよう依頼した。

この書簡は、近衛忠煕や中川宮をへて、薩摩藩士本田弥右衛門が鹿児島へ携行した。

そのさい、中川宮や忠煕からも久光に対し速やかに上京するよう頼んでいる。

これと同時に、天皇は徳川慶勝にも久光にあてたのと同じ趣旨の書簡を送り、久光と協議のうえ「姦人掃攘」を訴えた。

|

孝明天皇が徳川慶勝にあてて「姦人掃攘」を訴えた勅書(前半)

|

なおこのころ天皇は、会津藩主で京都守護職の松平容保(かたもり)にも書簡をあて、将軍の帰府を好まないむねを述べ、将軍の帰府を中止させるため慶勝と直談したいとの意向を表明している。

ちなみに容保は、尾張支藩高須松平家の出で慶勝の実弟である。

尊攘派追放の組織作り

このように天皇の「勅書作戦」によって、尊攘派追い落しの組織が作られていった。公家では、中川宮のほかに近衛前関白が加わり、武家では、島津久光をはじめ徳川慶勝・松平容保がある。なお忠煕(ただひろ)が久光へあてた書簡に 「右大臣始同志の人々連署」で上京を申し入れるとあるのによると、右大臣二条斉敬(なりゆき)をはじめ同志の組織ができていたことがうかがわれる。その中心になっているのが島津久光の入京である。尊攘派を追放するには、どうしても薩摩藩の兵力が必要なのである。

入京を求める勅書が久光のもとに届いたのは、六月十日であった。

順当にいっても、久光が出発するのはそれからである。

ところがいよいよ焦燥感にとりつかれた天皇はそれを待ちきれず、一日も早く久光の入京を切望した。

そこで、さきの勅書が久光のもとに届いた日、近衛前関白・中川宮・二条右大臣に書簡を送り、久光上京の期日をたずね、たとい中間に妨げがあっても、必ず上京を周旋するよう依頼している。

その後一ヵ月をへた七月十二日、親征御用を名目に久光に対して「急々上京」の勅旨が出された。

しかしやがて同十七日、しばらく久光の出発を猶予する命令が下った。

例の朝議一変で、その背後には久光の入京を警戒する諸藩の意向や「諸有志沸騰」があったとされている。

久光の召命が撤回されたとき、天皇は「其方共不行届と申す者也。以の外なる儀」とはげしくなじり、「この以後たやすく勅を返すに於ては、朕に於ても位をすべる(退位する−著者)間(あいだ)、関白并(ならび)に其方共も辞職辞表致し候覚えこれあるべく候。その段承知か」とだめを押し、今度かぎりの勅旨の撤回を認めたという。

「逆鱗」の状態が目にみえるようである。

島津久光の上京がのびのびになっている間に、尊攘派の計画はいよいよ進んだ。

そしてついに八月十三日、攘夷祈願のため大和国に行幸し、神武陵・春日社を参拝し、しばらく逗留、親征軍議ののち伊勢神宮に行幸するという勅旨が発せられた。

もちろん、天皇の関知しない「偽勅」である。行幸の出発は八月下旬ないし九月上旬と予定された。

こうして尊攘派の計画は、攘夷親征の名をもってする討幕親征というゴールに近づきつつあった。

このころ天皇は憂慮のあまり、神経症が昂じて、食事もとらず、安眠もできない状態であったという。

八月十八日の政変

しかしこのとき、薩摩・会津両藩士の間で、攘夷親征への対抗計画も成熟していた。

四月以来天皇と中川宮を中心に、のちには近衛忠煕をも加え謀議された計画が、ここに薩摩・会津両藩兵力に支えられることになったのである。

薩摩藩士らが書いた筋書にもとづいて、八月十八日午前一時ごろ中川宮の参内で政変劇の幕が開かれた。

やがて前関白近衛忠煕・忠房父子や右大臣二条斉敬らが参内したが、薩摩・会津をはじめ諸藩兵がきびしく警備するなかで、召命のない公卿の参内は許されなかった。

そのなかには、尊攘派に擁せられていた鷹司関白も入っている。

中川宮は、近衛前関白父子や二条右大臣ら一同の面前で、今春以来一部の議奏や国事掛たちが「長州入説の暴論」を用い、天皇の意向でないことを勅旨としたことが少なくないことをあげたのち、とくに大和・伊勢行幸について、ただいまその思召がないのをいつわり、叡慮として施行したのを「逆鱗少なからず、一体右様過激疎暴の所置致し候儀、全く長州容易ならざる企に三条始め同意致し、事々上へ迫り奉り候段、不忠至極」と断じ、おって取調べがあるまで、まず三条以下に禁足・他人面会停止を命じる、と宣言した。

こうして、これよりさきに発せられた勅旨はすべて偽勅とされた。

それはさきにあげた天皇の書簡に述べられているとおり、天皇の意志をそのまま表現したものである。

三条が「暴論」の公家の筆頭にあげられているのも、天皇が名ざしたとおりである。

三条実美ら尊攘派に同調した公家の処分のほか、「暴論の堂上」の拠点となっている国事参政・寄人が廃止された。

これも、さきに天皇が中川宮にあてた書簡で指示していることの実現である。

長州藩には堺町御門の守衛をやめ、藩邸に撤退させる勅旨が伝えられた。長州藩士は一時、鷹司邸に集まって不穏な気勢を示したが、勅使の説諭に応じて撤収をきめた。

こうして翌十九日、長州藩士千余人は京都を去り、三条以下の七卿もこれと同行したのである。

いまや、長州藩を中心とする尊攘派に圧倒されていた京都の形勢は一日にして変化した。

石清水行幸直後、天皇が中川宮らと謀議していたことが実現をみたのである。

天皇は謀議に参画した近衛前関白・中川宮・二条右大臣に書簡を送り、三条をはじめ「不埒暴烈」の徒を退けたことをもって、「朕の趣意相立ち催事」と深く喜んだ。

またこの書簡では、尊攘浪士による大和の反乱をあくまで追討するように命じ、さらに「長藩父子は温純の人ながら藩士暴烈夥(おびただ)しく」として、そのような藩士を厳重に罰したい、としている。

尊攘派に対する徹底的なタカ派姿勢がうかがわれる。

中川宮中心の佐幕体制

政変の第一の功労者中川宮は、八月二十七日元服、天皇から朝彦(あさひこ)の名を賜わり、弾正尹(だんじょういん)に任せられた。

これより尹宮(いんのみや)ともいう。尊攘派に振りまわされ政変にも疎外されていた関白鷹司輔熈は、八月二十二日辞表を出したが、ひとまず慰留された。

天皇が関白の辞職を望んでいたことはいうまでもない。

四ヵ月後の十二月二十三日にいたり、いよいよ鷹司関白が辞職し、二条斉敬がこれに代った。

彼は、中川宮・近衛忠熈らとともに政変に参画した一人である。

そしてこれより天皇の死に至るまで三年間、二条関白と中川宮に支えられる朝廷の体制――佐幕体制――がつづく。

この両人のうち、二条斉敬は摂家という家格で関白に就任したので、到底、手腕のある人とはいえない。

そこで天皇を補佐する真の実力者は中川宮であった。

当時、中川宮は天皇を呪詛(じゅそ)したとか、帝位をねらっているとか、の風説が流れていた。

このことは、彼が権勢欲に飢えた大野心家であることを示している。

この風説を気にした天皇は、十二月三日中川宮に書面を送り、かかる風説は八月十八日の政変をひっくりかえそうとする「姦人の策」であるとし、宮も自分の心底を見ぬいており、自分も宮の心底を見ぬいているつもりなので、「真実の連枝」として、「決して決して疑心これなく、相変らず附合これあり度く候事」と書いている。

あのような風説にもかかわらず、天皇の中川宮に対する信頼は少しも変らなかった。

5 幕府寄り姿勢の強化 top

久光の幕府離れ

八月十八日の政変の段階で天皇が信頼していた武家は、島津久光・松平容保および徳川慶勝であった。

このうち慶勝は、政変になんらの役割をも演じなかった。

八月十八日の政変で、薩摩藩は会津藩とともにきわめて重大な役割を演じたので、政変後も、天皇の久光に対する信頼は絶大であった。

久光が召命に応じて上洛したのち、十一月十五日、天皇は近衛忠煕を通して久光に密書を上せ、時局対策について、くわしく久光に諮問した。

この密書で天皇の諮問している事項は、冒頭でふれたように、政治の幕府委任を強調し、攘夷の方策、「暴論」の公家に対する処置、関白の辞職など多岐にわたっている。

さらに密書の終りに、会津藩主松平容保にもこれと同じ書面を送るべきかどうかを、ひそかに久光に相談しているのによると、この段階では久光への信頼が容保への信頼よりも大きかったことがわかるであろう。

これに対し二十六日、久光は奉答書を提出し、おおむね天皇の意見に同意している。

しかし容保へ同じ書面を下すことは、同人が「聊(いささ)か幕習の気味」もあるので、「先ず御猶予遊ばされ度く」としているのは、注目に値する。

「幕習の気味」とは、京都守護職の容保が幕府寄りであるということである。

このことは、逆に久光の幕府離れを意味する。はたして政変後の時局収拾のため京都で開かれた参与会議内では、幕府側を代表する慶喜と久光ら雄藩勢力との対立が深まり、やがて参与会議も解体することになるのである。

松平容保への信頼深まる

そのうちに元治元年(1864)一月十五日、将軍家茂が入京した。

前年尊攘派の重囲のうちに入京したのと、まるで環境が変っている。

二十一日、天皇は将軍を右大臣に昇進させ、参内した将軍に勅書を下した。

それには、将軍との間における父子のごとき関係をうたい、「無謀ノ征夷ハ……好ム所ニ非ズ」と宣し、参与諸侯らとの協力を命じた。

さらに二十七日、将軍が慶喜以下諸大名を従えて参内すると、また勅書が下った。

そのなかで三条実美らや長州藩主の「暴臣」の行動をあげ、「此ノ如キ狂暴ノ輩、必罰セズンバアル可ラズ」と、尊攘派へのきわめて厳しい態度を表明している。

つぎに、攘夷を強行するのではなく、摂海(大阪湾)の防備を厳重にする方針が宣言された。このように二回の勅書はいずれも、幕府支持と尊攘派排斥を明らかにしたものである。

二月になると、時局収拾のため京都に設けられた参与会議内で、幕府を代表する慶喜(よしのぶ)と久光ら雄藩勢力との対立があらわになった。

このような情勢のなかで、天皇の松平容保への信頼がいよいよ深くなってきたのは注目に値する。

二月八日、天皇は伝奏野宮定功(ののみや・さだいさ)を通して容保に密書を送った。

そのなかで天皇は深く容保の「誠忠」を信頼し、「何卒極密の計略を以て朕の心底貫徹致し呉れ候事成るまじくや」と依頼している。

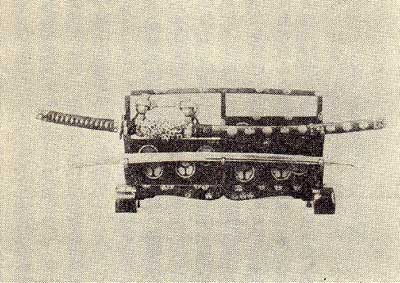

その依頼の内容についてはここでいわず、容保からまず承知を取りつけておいて、のち「深秘の書状」をつかわし、容保に依頼の内容を示す、というのである。 |

京都守護職時代の

会津藩主・松平容保(かたもり)

|

天皇が容保へ依頼しようとする内容については知るよしもないが、「何分多人を承知せしむる儀、兵権になくてはと深く存じ込み候へば、其の方へ依頼候」と述べているのによると、京都守護職として容保の擁する兵力に依存する計画のようである。

とにかく容保への信頼は、尋常一様のものではなかったことがわかる。

しかしやがて容保は、京都守護職を免ぜられて陸軍総裁職(のち軍事総裁職と改称)を命ぜられ、長州征討の副将となった。

天皇は容保が守護職を免ぜられたのを聞き、容保へ重ねて書簡を送り、「残懐の至り」と述べ、目下依頼するのはとてもむずかしいと考え、容保の復職を待つことにした。

容保はすぐ天皇に答えて、天下の政務はすべて幕府へ委任し、公家は「禁中の式事」に当り、国事に関与しないほうが日本のためによい、と説いた。

さらに彼は、前代にくらべて徳川氏の功業が「雲泥の相違」であることを称揚し、将軍が年少か不行届であれば、三家や越前藩・会津藩等徳川一門へ命を下されるよう請い、もし外様の諸藩へ命を下せば、「政柄二派になるの患(うれい)」がある、としている。

容保のこのような意見は、薩摩藩の野心に対抗しているのであろう。

そうすると、天皇の容保に対する異常な信頼は、天皇の政治姿勢がいよいよ幕府寄りになったことを示している。

それとともに容保の徹底的な保守主義は、天皇と通じあうものがあったのであろう。

その後容保は、二ヵ月足らずで守護職に復帰するが、天皇からふたたび同人への依頼はなかったようである。

情勢が天皇の欲するような方向へ展開したからであろう。

幕府委任の実現

三月はじめには、慶喜と雄藩勢力との対立から参与会議が解体した。

同月二十五日、慶喜は禁裏御守衛総督および摂海(大阪湾)防禦指揮を命ぜられた。

摂海防禦指揮は、かねて島津久光が摂海防備に当ろうとする野望をもっという風説に対抗してとられた処置である。

これから慶喜は、京都守護職松平容保・京都所司代松平定敬を両翼とし、京坂に大きな勢力をつちかうようになるのである。

こうして天皇の幕府委任を実行するには、ますます有利な情勢となってきた。

四月二十日、二条関白から幕府側に、幕府ヘ一切を委任したので、以来政令が一途に出で、人心に疑惑を生じないように、という勅旨が伝えられた。

それには幕府に委任する事項として、無謀の攘夷をやめ横浜鎖港の成功を期すること、海防の充実、長州の処置、必需品騰貴への対策をあげている。さきの二回の勅書で示された線である。

ついで五月二日将軍家茂の東帰暇乞いにさいして、天皇は家茂に一通の密書を手交し、「万事委任」および速やかに攘夷の処置をとることを繰り返し、そのほか「浮浪暴論人」を厳重に取締るよう要望した。

さらにこの密書では、「親縁」の間(天皇と将軍は義兄弟)だから、帰府後も書面を往復して真意を通じあうことを望み、和宮の侍女の発言を容易に採用しないことや、将軍からの贈り物は関白または伝奏(とくに野宮)を通じること、などこまかいことにも神経を使っている。

約一年前、将軍が尊攘派の圧迫から逃げ出すように帰府したのとちがって、天皇は、きわめて和やかな空気のうちに義弟の将軍の帰途を見送った。

ここに、天皇のめざしている幕府委任が実現した。

しかし幕府に委任された攘夷は当面、横浜鎖港に局限され、残るのは「浮浪暴論人」の処置だけである。

長州軍と対決の意向表明

この段階では、天皇は無謀の攘夷を支持しない態度をとっていたが、「暴論人」とよぶ尊攘派に対しては、「狂暴ノ輩必罰」というきわめてきびしい態度で臨んだ。

ときに天皇によって長州藩主の「暴臣」といわれた藩士たちは京都に潜伏し、国許では出京の機をうかがっていた。

たまたま六月五日、池田屋の変が勃発したのを機として、同月なかば、長州藩兵は大挙して出発し、六月末には京都郊外に迫った。

このような情勢のなかで六月二十七日朝議が開催された。

議奏正親町(おおぎまち)三条実愛(さねなる)は、長州藩主父子の勅勘をゆるして、事態を平穏に解決するよう主張し、朝議はほぼこれに決していた。

ところが夜になって参内した慶喜は、長州藩の嘆願を許すべきではなく、まず諸隊を撤退させるよう主張し、もし長州の嘆願を許すにおいては、守護職松平容保・所司代松平定敬ともども辞職するであろう、といった。

『孝明天皇紀』に五月下旬のものとして収められている、天皇の二条関白・中川宮両人にあてた書簡は、「昨日承り候件々、実に容易ならざる時勢」とか、「正三(正親町三条−著者)も暴方」とか、「早々一橋へ説得」などとあるのによると、この翌日のものではなかろうか。

この書簡で、天皇は「両人幕習に候へば予(よ)に於て同上」といい、両人が幕府寄りであると非難されていることについて、天皇と両人が一体関係にあることを明らかにし、両人が身を引くことのないよう激励している。

もし両人が知らないで勅諚が出たときは、必ず偽勅だとする。

さらに「不慮に昼夜の差別なく予へ迫り候辺も計り難く」とあるのは、長州軍の行動に呼応して長州と通謀する公家が、天皇に強迫することを恐れているのであろう。

こうした点で天皇が警戒しているのは、正親町三条のほか有栖川宮熾仁(たるひと)親王である。

だから同宮が面会を請うときは、一人聞手があるようにしたい、という。

「一橋へ説得」とは、慶喜が辞職しないよう説得することであろう。

そのほか警備をいっそう厳重にすることや、議奏のうちから「暴説」へ加入するものがないよう努力することなども説かれており、例によって随分こまかい。

六月二十九日、天皇は慶喜を召して勅諚を下し、長州軍を帰国させ、少人数にかぎり伏見に滞在し、穏便にその筋をへて出願するように命じた。

さらに前年八月十八日の事件は天皇の意向から出ていることを述べ、「長州人入京は決して宜しからず」と宣言している。

この日また、禁裏御守衛総督としての慶喜に諸事を委任した。

すなわち天皇は、二十七日の朝議における多数公家の意見をしりぞけて、慶喜の主張をいれ、長州軍と対決する意向を明らかにしたのであった。

その後も公家の間には、長州藩の嘆願をいれるよう主張するものが少なくなかったが、七月十七日徹夜の朝議の結果、十八日、長州藩士にふたたび撤兵の朝旨が伝えられた。

禁門の変(蛤御門の変)

ところが十八日夕刻から長州藩士と通謀していた有栖川宮父子(幟仁・熾仁)をはじめ親長州派の公家が続々参内、謀議をこらしていた。

中川宮はこの事態を急報したので、翌十九日午前二時ごろ慶喜が参内し、討伐の勅許を請うた結果、「総督以下在京諸藩兵等尽力征伐、弥(いよいよ)朝権を輝かすべき事」という勅書が下り、ここに禁門の変が開始された。

戦闘は禁門をめぐって激しく行われ、流弾は御所内にも及び、長州の一隊が占拠していた鷹司邸を攻撃するときなどは、「その音千万雷の落つるが如し」と形容され、殿舎の震動すること地震のようであったという。

この激戦の間、天皇は儲君(ちょくん)睦仁親王(のちの明治天皇)・准后九条夙子とともに常御殿にあり、「御衣冠を著し確然御座」といわれる。

ときに、甲胄(かっちゅう)をつけ抜刀し銃をたずさえた武士は常御殿の庭に充満していた。

そのうちに火災が宮中にも及ぶとの懸念もあったので、一時、下賀茂遷幸の議もあったが、容保・慶喜が強く反対したので、実現しなかった。

このとき、天皇は「悠然」として動揺しなかったという。

あくまでも長州藩の「暴臣」と対決する強い姿勢を保っていたことがわかるであろう。

のち慶喜から戦況の報告を受けると、天皇は安堵の意を表し、なお潜伏の敵を掃討するよう慶喜に命じた。

天皇はあくまで慶喜・容保を支持して、長州の「暴臣」たちを京都から撃退することができた。

禁門の変にさいして長州藩主父子黒印の軍令状を与えられていたことが明らかになったので、七月二十三日、長州追討の朝命が下った。 |

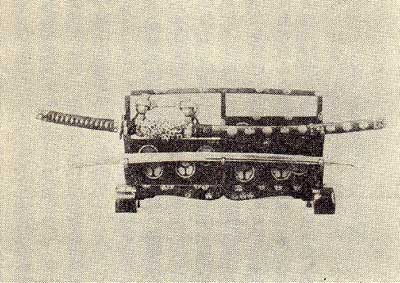

禁門の変の功を賞し孝明天皇が徳川慶喜に下賜した剣

|

朝議にさいしては、慶喜が最も強硬論を吐き、天皇ももちろん、追討に同意した。

中山忠能は、その日記に、「皇州の正義滅亡の期か、悲しむべき事也」と述べている。

親長州派の公家には異議があったが、禁中に発砲したという大義の前には通じなかった。

ついで二十七日、禁門の変にさいして長州に同情的行為に出た有栖川宮父子・鷹司前関白父子(輔煕・輔政)以下の公家が、参朝停止および他行・他人面会禁止の処分に付された。

さきの中山忠能もこれに入っている。その後十月十一日、勾当内侍(こうとうのないし=筆頭内侍で女官中最大の実力者)高野房子その他二女官が謹慎を命じられた(十一月高野は罷免)のは、長州の味方とみられたからである。

同月二十七日、天皇は腹心の一人、議奏野宮定功を北野天満宮につかわし、天皇に代って二条関白・中川宮両人のため祈念させた。

天皇が「誠忠且つ腹心」と思っている両人に対し、世上とかくの悪評があり、「身上万一不慮の儀これあるやと深く痛心の余り」、ひそかに野宮に命じ、祈念させたのである。

これでみると、禁門の変後も宮中には、いつ不慮の事件が起るかもしれないような不安の要素がみちみちていたことが知られるであろう。

6 長州追討の支持 top

長州再征勅許

禁門の変に発した長州征討は、元治元年十二月長州藩主毛利敬親(たかちか)の降伏によって、いちおう解決した。

しかし翌慶応元年(1865)一月長州藩の政権を奪取した「正義派」は、「武備恭順」の名のもとに幕府への抵抗姿勢を固めた。

そこで、フランスからの軍事的援助を頼りに長州藩への強硬政策をとっていた幕府は、四月十九日、長州征討を令した。

この方針にもとづき将軍家茂は大坂城におもむく途中、閏五月二十二日参内し、天皇に長州再征の理由を奏上した。

夜半十二時ごろから天皇と将軍との懇談があり、天皇からは、長州への処置は衆議をとげ言上すること、将軍の滞坂を認め、それが「公武一途の政」になるよう考慮することなど、いろいろ勅語があった。

将軍の退出は二十三日午前六時すぎであった。

これにさきだって薩摩藩士大久保一蔵(利通=としみつ)は、近衛忠房・正親町三条実愛らに入説、将軍参内のさい、長州の処分は将軍滞京のうえ衆議をへて決定し、征討はかるがるしくしないよう勅書を賜わりたい、と懇請していた。

そこで朝議はほぼこれをいれるのに傾いた。ところが松平容保は反対の意向を二条関白に陳述したので、関白はこれをいれ、「勅書」を「勅語」に代え、また「滞京」を「滞坂」と改めることになった。

そのため将軍に対し、さきに述べたような勅語があり、それだけ幕府にとっては長州処分に対する自由裁量が認められたわけである。

当時の朝廷がすべて幕府の意のままに動いていることは、すべてこの調子である。

これとともに薩摩藩が幕府の反対に動くようになってきたことが注目される。

その後長州側では、支藩主上坂の幕命を拒んだので、将軍は長州再征の勅許を請うため、九月十六日入京した。

当時幕府側では、慶喜・容保が二条関白や賀陽宮(かやのみや=中川宮の改称)に入説して征長の勅許を得ようとしたのに対し、大久保一蔵(利通)は山階宮(やましなのみや=晃(あきら)親王)や近衛忠房・正親町三条実愛らに入説し、長州処分は諸侯を京都に召集し、その議によって決定するよう論じていた。

そのため二十日開催された朝議は容易にまとまらず、二十一日目払暁にいたってようやく幕府の要請をいれることにきまった。

ところが近衛忠房を通じて朝議の状況を知っていた大久保は、ただちに賀陽宮(かやのみや)を訪い、さきの朝議を撤回させようと企てた。

老獪な賀陽宮は、関白に入説するように、といったので、大久保は転じて二条関白を訪い、長州再征を勅許すべきでないことを痛論し、そのまま坐りこんでしまった。

そのため関白は、午後六時ごろになってようやく参内、賀陽宮・山階宮・忠房らとともに慶喜・容保と会見した。

関白が朝議撤回の意向を表示すると、慶喜は激怒し、「匹夫の議におびやかされて軽々しく朝議を動かさるる如きは実に天下の至変」である、ときめつけ、こうなっては将軍以下辞職するはかない、と放言した。

そこで関白も大いに当惑し、幕府の奏請をいれることになった。

大久保に押されたり、慶喜に押されたりして、意見をぐらつかせるところに、二条関白の気の弱さがうかがわれる。

朝議終了ののち午後七時ごろ、将軍は参内し、長州再征の趣旨を奏聞した。

これに対して天皇から「再征の儀、聞こし召され、長征相済み候はば帰府掛け必ず上京あるべし」との勅語があった。

はじめ勅語の原案には、「再征の儀、聞こし召され、猶深慮至当の所置これあるべし」とあったが、慶喜・容保が「深慮至当」を除くよう強く主張したので、このように改められたのだという。

これで、長州再征の処置は幕府に委任するという趣旨が強められている。

慶喜・容保を通じて出される幕府の主張がすべていれられるところに、孝明天皇による幕府委任の顕著な現れをみることができよう。

後宮の不安

八月十八日の政変から禁門の変をへて、幕府委任の徹底ということで、朝廷における天皇の地位は安定したかにみえたが、なお後宮には不安の要素が残っていた。

慶応元年七月九日、天皇は「実に以て大心痛の余り申入候」と、賀陽宮(かやのみや)に書簡をよせた。

禁門の変後追放された高野房子の「余風」や「同類」が残っていて、儲君(ちょくん)睦仁(後の明治天皇)の養育もその影響のもとにあるので、「忰(せがれ)と申し乍ら、予の手に逢」わない、と嘆き、とくに「下萠(げろう=下級女官−著者)辺、頓(とん)とどもならず、実に害に成る根本」である、という。

そこで天皇は、「断然の所置」をとるよう、賀陽宮に要望している。

このような状態で天皇はまたもや神経症が昂じ、譲位の意向を賀陽宮や二条関白にもらした。

両人は譲位を思い止まるよう天皇を諌めたので、一ヵ月後には、「御笑草に御沙汰の事」と、あっさり譲位の意向を撤回してしまった。

それにしても、一時は天皇に譲位を口走らせるほど、天皇の命に従わない女官が少なからずいたことは注目すべきことで、これがのち天皇の一身に奇禍をもたらすことになるのである。

断腸の思いで条約勅許

長州再征と同時に発生した大きな問題は条約勅許である。英国公使パークスは仏・米・蘭三国代表とともに、九月十六日、軍艦に護られて兵庫沖に渡来し、大坂に移動している幕府首脳に対し、下関償金の三分の二(二〇〇万ドル)を免除する代りに、条約勅許、1966年1月1日(慶応元年十一月二十六日)よりの兵庫開港、輸入税の軽減を要求した。

将軍の腹心、阿部正外(まさとう)・松前崇広(たかひろ)の両老中が兵庫の即時開港を主張し、慶喜が兵庫開港には勅許を必要とすることを説いた結果、幕府内部に分裂が起り、ついに慶喜の策動の結果、朝旨による両老中の罷免、将軍の辞表提出という、突発事件にまで発展した。

慶喜は将軍の慰留に成功すると、ただちに朝議の開催を要請した。

こうして朝議は、十月四日午後六時から開始された。

慶喜は、条約の勅許がない場合はたちまち戦争となり、わが国は百戦百敗、外国の属国となり、皇位の安泰もおぼつかない、と気の小さい公家をおどしつけ、急速に条約を勅許するように促した。

慶喜はさきに兵庫開港が勅許を必要とすることを主張した手前、それをあと回しにして、まず条約勅許だけはぜひ獲得する戦術だったらしい。

朝廷側では、二条関白が条約勅許を認めがたいと再三主張し、慶喜らと押問答を重ねているうちに深夜となった。

このとき、かねて薩摩藩と通謀していた近衛忠房が、在京の同藩士をよんで対策をたずねた。

すると薩摩藩士たちは、兵庫開港・条約勅許のような重大事件は、有力な諸侯を招集し、その意見にもとづいて決定すべきことを主張し、それまで回答の延期を外国側に交渉するため、勅使を派遣するよう力説した。

朝議はほとんどこれに決定しかけたが、こうなると、幕府の権威が完全に破壊されるので、慶喜は猛烈に反対し、賀陽宮がこれに同調した。

これで、薩摩藩士の提案する勅使派遣案は中止となった。

これに乗じて慶喜は、速やかに勅許あるよう強硬に主張し、慶喜と通じあっていた賀陽宮は、

「もし御許容なくば彼れ直ちに兵端を開かん。されば……摂海・京師忽(たちま)ち大火となりて、宝祚の安危覚束なく、早伊勢神廟も灰燼と成るは眼前なり。存亡の事即今に迫り、恐れ入る事に候えども、兎角御許容遊ばさるべし」

と、天皇の決意を促した。

徹底した攘夷派の天皇も、皇位の危機と条約勅許の二者択一を前にして、条約勅許を選ばざるをえなかった。

こうして一昼夜をこす朝議の結果、五日午後八時にいたり、「誠に止むを得させられず」、条約を許容するという勅諚が出された。

ただ兵庫開港はあくまでやめるという態度が示されている。

保守主義者の天皇の一本の柱は、政治の幕府委任(幕府支持)であり、もう一本の柱は、鎖国復帰であった。

いまや外圧を前にして、あとの柱は崩れさった。

おそらく天皇は、断腸の思いで条約勅許の意志を表明したのであろう。

しかし、天皇があくまで「蛮夷拒絶」の決意を変えないと信じていた公家たちにとっては、勅許を表明した天皇の行動が裏切りと映じた。

たとえば中山忠能は、条約勅許に接して、「実に以て言語道断、神明に対せられ叡慮如何か。悲しい哉、悲しい哉」と慨嘆している。

このような天皇への不信感は、天皇の他の行為へもはねかえってくる可能性があった。

長州討伐軍激励

その後幕府は長州の処分案を決定したので、慶応二年(1866)一月二十二日、幕府側からその処分案が朝議に提出された。

それは、所領十万石を削り、藩主敬親(たかちか)を蟄居隠居、世子広封(ひろあつ)を永塾居に処するというものであった。

席上、例によって薩摩藩士の入説を受けた近衛忠房は、この処分案に異議を唱えたが、二条関白および賀陽宮の反対にあい、処分案はそのまま勅許を得た。長州藩は幕府の処分令を拒否する方針を決し、抗戦の準備をととのえた。

長州藩は、幕府の処分令を期限の五月末までに受入れなかったので、六月七日、慶喜と所司代松平定敬が参内し(容保は病気不参)、討伐軍の進発を奏聞した。天皇はただちにこれを許可し、さらに将軍が長く滞坂し、そのうえ状況によっては進発するのを「大儀」とねぎらい、「速やかに追討の功を奏し、宸襟(しんきん)を安んず」るよう、討伐軍を激励した。

禁門の変以来幕府を支持して長州を追討することは、天皇の変らない決意であった。

幕府と長州藩との戦争はこの日に始まった。

7 倒幕勢力との対決 top

薩摩藩の対長州休戦主張

すでに慶応二年一月二十一日には薩長盟約が成立していたので、天皇が長州藩討伐を命じたことは、薩長連合の倒幕勢力との対決を意味する。

薩摩藩は、幕府から出兵の命を受けると、四月十四日、大坂藩邸留守居木場(こば)伝内の名で、出兵拒絶の建白書を在坂幕閣に提出した。

この建白書は、在京薩摩藩士から二条関白へも提出されたが、関白は慶喜・容保へ相談のうえ、これを却下した。

ついで長州と開戦後の六月十二日付で、薩摩藩主島津茂久の名により出兵拒否の上書が朝廷に提出された。

朝廷では、二条関白と賀陽宮が中心になって協議した結果、七月十三日、征長は幕府委任ということで、取りあげないことにきまった。

柳原光愛は、「当時、一橋中納言(慶喜郷)・松平肥後守容保朝臣の朝廷也」と嘆息している。

その後、対長州戦は幕府にとっていよいよ不利になったばかりでなく、米価暴騰によって五月から六月にかけ、大坂・江戸両都およびその周辺の広い地域に世直し一揆が野火のように拡大してゆき、すべての封建支配者を危機感にまきこんだ。

この情勢にあって、島津久光・茂久父子の名による建白書が朝廷に提出された。

この建白書は、各地における一揆の激発、米価をはじめ諸物価の未曽有の騰貴という状況のなかで、兵端を開くときは、「率土分崩救うべからざる勢」になるとして、内政変革の急務であることを強調し、長州征討をやめることを説いている。

これは、薩長盟約の第二条に、戦争勝利の気運があれば「朝廷へ申上げ、訖度(きっと)尽力」するとあるのを実行したのである。

正親町(おおぎまち)三条実愛(さねなる)、天皇と激論

七月二十日、大久保一蔵はかの建白書を二条関白のもとに提出した。

この日はあたかも、将軍家茂が死去した日である。大久保は将軍の死を知っていなかったかもしれないが、将軍重態の時機をねらったのであろう。

すると関白は、長州はどこまでも朝敵で、数年たっても退治せよとの叡慮であるから、建白は採用しがたく返却する、といった。

これに対して大久保は、外様の諸藩は一藩も出兵しない情勢で、幕府を支持するのは貧弱な小藩ばかり、とても長州には勝てないとして、天皇を竦めるよう勧告した。

しかし関白は、ぜひ長州を討伐せよとの叡慮なので諌めるのはむずかしい、と答えた。

大久保はなおも、意見を採用しなければ、全国の大乱となるので、考慮するよう申し入れたところ、結局関白は、短時日では考慮できないから預かっておく、とだけ答えた。

関白と大久保との問答で、どこまでも長州追討を貫徹しようとする天皇の決意の固いことがうかがわれるが、大久保は、建白書の提出で、その頑固な朝廷の一角を崩そうと粘り強い努力を重ねたのである。

こうして関白が建白書を預かっておいたところ、はたして薩摩藩士と通謀していた正親町三条実愛が戦況を説いて、薩摩藩の建議を採用するよう関白に説いた結果、七月二十九日、簾前で国事掛の評議が行われた。

実愛は「征長の非理なる事を激論」したところ、関白をはじめしばし満座無言、そこへ天皇が簾内から、征長をやめることはならない、と声をかけた。

しかし実愛はなおも屈せず、「いよいよ奮激し」、お言葉があるからとて、所存はどこまでも述べなければならない、と自己の意見を主張し、「一時其御席はしらけわたりて見え」たという。

結局、速やかに将軍の喪を発し、しばらく征長を休止し、のち諸侯を召集して国事を議するという、薩摩寄りの山階宮の提案に一同が同調し、天皇からもなお考慮するとの発言があって、この日の評議を終った。

実愛は、この日の天皇の言動を「是れ全く奸邪聡明を蔽うの所為也」と批判している。

さきの朝議で実愛が示した迫力は、薩摩藩の後押しがあったからである。これに対し征長の中止に最も強い反対の態度をとったのは天皇自身であった。

このような天皇と実愛との対決は、これから一ヵ月後に「列参」事件となって展開される、天皇と倒幕勢力との対決の前哨戦であった。

それにしても実愛が天皇とたやすく論戦ができたのは、薩摩藩の後押しがあったことのほか、天皇は自分の意志を強要する、なんらの権力をももっていなかったからである。

征長の強硬、決意挫折

将軍家茂の没後、慶喜が徳川宗家の相続を承諾したのは七月二十七日である。

そして慶喜が家茂の名代としての征長出陣に勅許があったのは、二十九日であった。

薩摩藩が実愛を通じて朝廷の征長態勢を動揺させようとしたのは、家茂没後の間隙をついたものとみられる。

やがて慶喜からの巻き返しが行われ、八月二日の朝議では、慶喜の意向にまかせるということになり、実愛の建議は廃案になった。

そして四日、慶喜は参内し、征長出陣を内奏した。

実愛は二十九日と同じ主張をしたが、天皇は、あくまで征長休戦に反対であるとの決意を表明し、「速に進発して功を奏すべし」と慶喜を激励した。

こうして朝議は決定したので、さきの薩摩藩の建白書は却下された。

ところが慶喜出陣の直前に、北九州における幕府軍の本拠小倉が陥落したという報に接したので、慶喜は出陣を中止し、征長休戦を決意するにいたった。

慶喜は早速、使者を通じて二条関白にその決意を告げた。

関白からこのことを知らされた天皇は、非常に不機嫌の様子で、慶喜の内願を却下し、さる四日の勅語のとおりにするよう、書面で関白に伝えた。

事情を知らない天皇は、依然として征長に強硬姿勢を堅持しようとしていた。

しかし十六日、慶喜が参内して、出陣中止のやむをえない事情を説いた上奏文を提出すると、朝議もやむなくこれを承認した。

そして八月二十一日、将軍の死去を理由に、暫時休戦の勅旨があった。

これには、長州が命に背けば速やかに討ち入りを命ずる別紙が付けられている。

ここにいう命とは、長州を侵略地から撤退させることである。

慶喜は、別紙が物議をかもすのを恐れて公布しなかった。これからみても、別紙が朝廷の意見によって加えられたことを知りえよう。

このようにして征長を強行しようとする天皇の決意は、幕府軍の敗北によって挫折させられた。

岩倉具視の画策

朝議における正親町三条実愛の行動は、佐幕勢力の牙城としての朝廷がもはや安泰でないことを示した。

この牙城に迫る第二の行動を画策したのは、怪物、岩倉具視である。

和宮降嫁を推進した「四奸」の一人として洛北岩倉村に幽居していた彼は、さすが公家中随一の策士だけあって、情勢の変化に応じ薩摩関係の人物とも接触し、しばしば国政改革の意見書をしたためた。

この点から、賀陽宮は岩倉の行動を警戒し、天皇からは武家との往来を慎むようにとの内意があったほどである。このとき、岩倉を新しい行動に駆りたてたのは、正親町三条実愛の態度である。

朝議における実愛の強硬意見に関連して、岩倉は公家の開に「列参」の内評があるとの風説を伝え、実愛または大原重徳に運動して「列参」を決行するよう、千種有文を激励した。

また、薩摩藩の建白書が却下されたのを聞くと、岩倉は、「天下一新策」を起草して、かの建白書に強い支持を表明し、朝議がこれを採用しなかったことを非難している。

さらに彼は、排斥すべき人物として、朝廷では賀陽宮、幕府では慶喜・容保をあげ、とくに賀陽宮は皇親なので、天皇から反省を親諭するよう望み、結論として、将軍の死を機会に王政復古を断行すべきことを説いた。

これは、岩倉が「列参」を画策するにさいしての政治的目標である。

さらに岩倉は、「列参」による「諌奏」の目標として、

(一)関白・賀陽宮その他四、五人の退陣、

(二)幽閉中の公家の復帰、

(三)近衛忠煕の関白再任をあげ、最終目標を王政復古においた。 |

怪物・岩倉具視(いわくら・ともみ)

|

幽居中の岩倉に代って「列参」を組織する中心として活動したのは、岩倉の姉婿に当る中御門経之である。

岩倉は、正親町三条実愛と大原重徳が「列参」の指導者となることを望んだが、大久保ら薩摩藩士が戦術的に「列参」に同意しないのを知って、両人は参加を躊躇した。

しかし、大久保らが「列参」に異存ないことを聞くにおよんで、重徳ははじめて参加を決意した。

のちに賀陽宮は、大久保ら薩摩藩士や山階宮・正親町三条に頼まれて、中御門・大原が動いたとの観測をしている。

天皇、「列参に激怒」

こうして八月三十日午後六時、中御門経之・大原重徳ら二十二人が参内し、天下の形勢切迫のさい赤心を言上したいので、対面を賜わりたいむねの上書を提出した。

その結果、天皇は「列参」者一同と対面し、大原が一同を代表して所見を言上した。すなわち

(一)至急諸藩を召集すること、

(二)文久二年以来幽閉の公家を赦免すること、

(三)長州解兵(長州征討をやめる)を朝命をもって布告すること、

の三事項については今日中に決定するよう要請し、さらに将来は、幕府のいうままになってきた失体を反省し、朝廷の体裁を変革することを望んでいる。

さきの三ヵ条は、最後通牒的な期限づきの回答要求であり、将来の希望は、幕府委任を原則とする孝明天皇の姿勢の全面的否認を意味する。

はたしてこの言上に接した天皇は、その要望をすべて蹴り、このくらいのことを言上するのに、ことごとしく「列参」におよぶのは、「はなはだ不敬の至り」である、と叱りつけた。

このとき立ち合っていた二条関白が大原の所見を認め、今日の失体をもたらしたのはもっぱら自分の罪である、と反省の意をもらすと、大原は、いやけっしてそうではない、と、むしろお人よしの関白をかばうかのようであった。

ついで賀陽宮も関白と同じく、つまりは自分の罪である、といったところ、大原はがらりと態度を変え、まったくそのとおりである、今日、天皇のご失徳を生じるにいだったのは、その罪は宮御一人に帰する、と眼(ま)のあたり、その過失を追究してはばからなかった。

大原はこのとき、すでに六十代の半ばを超える高齢であったが、公家中第一の硬骨漢といわれるだけあって、朝廷第一の実力者賀陽宮をとらえて、これを追い落そうとする構えを示した。

しかし賀陽宮は天皇側近のナンバーワンであり、天皇と一身同体の関係にある。

この人物を弾劾することは天皇の弾劾を意味する。さきの正親町三条実愛といい、いままたこの大原といい、天皇の面前ですこしも憚るところなく、その意見を吐いたのは注目に値する事実である。

倒幕勢力を背景にした「列参」は、佐幕を固執する天皇の姿勢との最も鋭い対立の現れである。

大原の言上による険悪な空気を何とか緩和するため、賀陽宮は、大原一人を引きとめて、さらにその意見を聞くよう、天皇に助言した。

しかし天皇は、「殊の外御気色宜しからず」、考えておくとのことだけで、列参の面々を一時面前から退下させた。

その後天皇は、関白以下国事掛・両役を召して評議した結果、賀陽宮の言上により諸藩召集のみを認め、その他の件は関白から言上したものの、考慮するとのことだけであった。

また大原一人の接見は、一同の言上により、九月二日と決定した。

関白はこれを列参の面々に告げ、一同が退散したのは九月一日午前二時ごろであった。

「列参」の衝撃

大原に再対面を許した事情について、九月十九目、関白へあてた書簡で、天皇は

「其場にてにっちもさっちも相成らず、即答の致し方もこれなく、御直答迄御待申居るなど暴に申出る様成(なる)人体へ対し、めったな事は申されず、又仲々即智の出候様の予(よ)にこれなく」

と述べている。

大原の直截的な所見言上に接し、天皇が当惑のあまり、感情的な発言をした事情が読みとれるであろう。

こうして二日の大原との対面は「和談」ということであるが、

「めったな事申しては万事障と相成ると存じ、只何も六々(ろくろく)申し聞けず」、

大原のいうばかりにしておいたから、歯がゆく思っている様子なので、後日また大原から面会を願うことにしておいた、という。

しかし今後、面会は絶対にことわる、と天皇は書いている。

大原との再会見も、なんら両者の感情を和らげるものとはならなかった。

「列参」で天皇の政治姿勢そのものが弾劾されたことは、天皇を支える二条関白と賀陽宮に大きな衝撃を与えた。

賀陽宮は 「天下の危急此時」と、深刻な危機感を表明している。

九月四日、二条関白は辞表を提出し、賀陽宮も国事扶助の任を免ぜられることを請うた。

天皇は慰留したが、両人は辞意を翻さなかった。朝廷における両人の地位を支えるほど徳川の権力は安定しておらず、両人に議奏広橋光成・同野宮定功を加えた四人は「四奸」といわれ、テロの脅迫にさらされていた。

天皇は「列参」の行為をにくみ、「列参も皆禁足、他人面会止にても早々申し付け度合所存」であったが、自前の権力をもたないので、徳川の権力が安定していない以上、どうしようもなかった。

「列参」関係者の処罰

当時、慶喜がまだ将軍になっていないのに乗して、大久保一蔵を中心とする薩摩藩士は、一挙に幕府制を廃止し王政復古を実現しようと企て、慶喜の策謀と対決した。

しかし九月になると、慶喜は将軍への途を切り開くため除服(前将軍家茂の喪に服するのを解除する)参内を企てていたが、これが成功して、同月二十六日、除服出仕の朝命があった。

そして十月十六日、慶喜は堂々と参内し、将軍と同じ待遇を受けた。

これは、徳川勢力の立ち直りを意味する。

その結果、十月二十七日、「列参」関係者の処分が行われた。

「列参」の指導者、中御門経之・大原重徳の二人は、「朝憲を憚らず不敬の至り」として閉門に処せられ、その他の人々は「結党建言」の理由で差控を命ぜられた。

これに関連して、山階宮晃親王は蟄居を、正親町三条実愛は遠慮閉門を、それぞれ命ぜられている。

あとの二人は直接「列参」には参加していないが、薩摩藩と連携する行動をとってきたことは、すでに述べてきたとおりである。

「列参」から約二ヵ月をへて、徳川の勢力に支えられ、天皇のこころざすとおり朝廷内の反幕分子が一掃された。

この処分があると、内大臣近衛忠房は、薩摩藩士の意見をいれ、書面を二条関白に送って処分を批判した。

関白はすぐこれを天皇に告げたところ、天皇は例によって激情を爆発させた。

すなわち、忠房の行動について

「薩藩如何体迫り候迚(とて)、其取押出来難き訳毛頭これなく存候。

摂関相続、既に官位共に昇進候は薩藩の許容に候哉。何の宣許に候哉」

と、天皇の臣下としてあるまじきものであることを諭し、

「兎角其方勤王道薄く、私これあり、以後改心たるべく候。

執柄(摂関−著者)補任の人体として心得方悪く候ては、朝廷の式法崩れ逆心に侯」

と、厳重に戒めている。

天皇は、朝廷内に薩摩藩と通じるものの存在を許さないという、固い姿勢をとりつづけていたのである。

こうして朝廷は、天皇を中心とする佐幕勢力で固められ、慶喜の将軍就任への途をはばむものがなくなった。

十一月二十七日、天皇は議奏・伝奏両役を召して、将軍宣下の意向を伝え、ついに十二月五日、慶喜に対し将軍宣下があった。

8 非命の最期 top

病状急変に毒殺説

慶喜の将軍就任で天皇の地位が安定したと思われた矢先、天皇は突然、病魔に襲われた。

十二月十一日、内侍所御神楽挙行のさい、天皇は風邪気味であったにもかかわらず出席したところ、翌十二日から発熱し、その後高熱がつづいた。

十六日にいたって痘瘡(とうそう)であることが判明したが、経過は順調で、二十四日には収靨(しゅうよう=かさぶたができる)し、「益(ますます)御機嫌能く成らせられ」と発表された。

二十七日には酒湯(ささゆ=全快を祝う儀式)が予定されていた。

ところが二十四日夜から容態が変化し、二十五日にはいよいよ悪化、同日夜にはあわただしく死出の旅路に就いた。

痘瘡の経過が順調で、全快に近いと伝えられたおり、突如病状が急変したことから、没後ただちに怪死の風説が立った。

正親町三条実愛は、その日記の十二月二十六日の条に天皇の死を伝え、翌二十七日の条に「今度御悩中、御看養・御治療等の儀に付き世上既に唱うる所これあり、中外遺恨の儀これあり、定めて此の説生ずべきか」と記している。

これは、病中における看護・治療の手落ちということで、毒殺説を遠回しに表現しているものと思う。

またパークスの幕僚として活躍したサトウは、天皇の没後数年、裏面の消息に通じているある日本人から、天皇は毒殺されたのだと言明された、と書いている。

これは、明治初期に天皇の毒殺が公然の秘密として語られていたことの証拠である。

ねず氏の説

しかし敗戦前には、天皇の毒殺を説くことはタブーであった。

戦後このタブーが解けるにおよんで、毒殺説を書くものもあったが、おおむね流言の聞き書き程度にすぎなかった。

この間にあって毒殺説についての最も詳細な研究は、ねずまさし氏の論文「孝明天皇は病死か毒殺か」(『歴史学研究』一七三号、一九五四年七月)である。

ねず氏の研究によれば、天皇の痘瘡は順調に回復しつつあったところ、十二月二十四日夜より下痢状態となり、吐き気が強く、二十五日午前十時ごろから「御胸先(みずおちの辺−著者)へ御差込容易ならず」、容態が悪化したので、儲君睦仁が正午前、見舞に参内した。

またこの二十五日からは「御九穴より御脱血、実に以て恐れ入り候御容体」であったという。

これに対し医師たちは手を尽したが、回復の兆がなかったので、このうえは加持に頼るほかはないということになって、午後四時、護浄院の湛海権僧正が参内し加持に当ったが、その効なく、ついに午後十一時、天皇は不帰の客となった。

「見上げ候も恐れ入り候玉体さまにあらせられ候由」とあるのは、むごたらしい死相であったことを暗示している。

ねず氏は、以上のような事実から、天皇が疱疹による病死ではなく、毒殺であったことを結論している。

ここでねず氏が主として用いている史料は、『中山忠能日記』(日本史籍協会)や湛海権僧正の日記など、いずれも信憑性の高いものである。

前者には、忠能の次女前典侍(明治天皇生母)慶子からの書状を収め、後者は、さきに述べたように天皇の加持に当った僧の日記で、いずれも他には厳秘に付せられていた状況を伝えている。

なおねず氏は『天皇家の歴史』下(三一書房)で、天皇の病状を明代の小説『金瓶梅』における砒霜による毒殺の状況と比較し、同じ状況であることを指摘しているのは、きわめて注目に値する。

|

伊良子光順日記の表紙

|

伊良子光順日記、12月25日の条

|

残されていた典医の記録

ねず氏は、『天皇家の歴史』で、中山忠能と湛海の日記が最も重要な史料で、今後、典医諸家の日記の調査に期待をかけた。

ところが四年前、その典医の一人伊良子光順(いらこ・みつおき)の曽孫の光孝氏が、曽祖父のしたためた記録の所在を名乗り出たのである。

伊良子氏によると、光順の記録には正式の日記のほかにメモがある。

光順は、「天脈拝診」を済ましてから退出するまでの時間を利用して、御所内でメモし、帰宅後それを整理して日記を作成した。

したがって日記には書いてない機密なことまで、メモにはこまかく書かれているという。

天皇の最後の病状を知るには、このメモが最も重要な史料なのである。

現在のところ、光順メモの原本は公開されていないが、伊良子家で古文書の整理に従事した成沢邦正氏は、

「記録されているのは天皇の容体の急変と、尋常ではないお苦しみの様子だけですが、毒殺と疑っているような表現がありますね」と語っている(『週間新潮』1975年4月17日号)。

これと以下に引用する伊良子光孝氏の「天脈拝診日記」(『滋賀県医師会報』三三〇号以下連載)を合わせてみると、かのメモが天皇の病状をまざまざと記している、きわめて衝撃的なものであることがうかがわれるであろう。なお伊良子氏によると。

「天脈拝診日記」は、亡父光義氏の研究の成果にもとづいているとのことである。

伊良子氏が「天脈拝診日記」で、はじめて公にした、十二月二十五日の正式の日記のうち、治療関係のものはつぎのとおりである。

「七ッ時頃、御痰喘(たんぜん)の御容子(様)に付き一同御次の間へ進む。

藤木両人御さすり御用に付き御前へ参る。

織部正(伊良子光順)、御膏薬御用に付き御前へ参る。

其余御通(とおし)度毎に昼夜差別なく度々御療治上(たてまつ)る。」 |

これは表面的なことしか書いていないが、よく注意すると、容易ならぬ病状であることが行間に読みとれるであろう。

「痰喘」は、咽喉へ痰がつまってせきこむことであり、そのため医師一同が天皇の寝室の次の間に進んだということは、「痰喘」の発作が容易ならぬものであったことを示している。

つぎに「さすり」は苦痛を和げるための看護であって、天皇の苦痛がひどかったことを物語る。

また「御膏薬」とは痔の手当であり、「御通」は下痢を意味する。

以上の病状を、伊良子氏はおそらく光順メモによって肉付けし、つぎのように書いている。

「正午の御薬を服用されて丁度数時間を経たかと思われる七ッ時頃。突如!奥から慌しく御差し(女官)の一人が光順等の控える御敷の間へ血相を変えて走り込み、“お上が、お上が”とうわづった声で叫んだ。

この日の当直医は藤木近江守・福井主計助・三角摂津介・伊良子光信と昼夜詰切の光順等五名である。

彼等は期せずして立上ると一斉に御寝所へ走った。

天皇は頑固な咳込みと共に吐血され御寝床の中で大変な御苦しみ様ではないか。

直ちに典薬寮へも連絡して出仕中の御医全員が急拠駈けつけたが、何ら手の施しようもない。

側近女官衆は唯オロオロするばかり、間もなく天皇の御意識も消失された。

然し咽喉から何かを吐き出したいように胸をかきむしってのお苦しみようだ。

(中略)

医師の誰もが直感したのは“急性毒物中毒症状”である。

かつて民間で自殺を図ったものが石見銀山(砒素系劇薬)を飲んで死んでいった症状と全く同じ。

(中略)

医師団のうち藤木伊勢守と三河守の二人が、少しでもお苦しみを和らげようと御背を必死に擦する。

意識不明のままお洩らしになる便、さぞ御痔も痛いことであろう。

その都度光順が御手当し奉る。七転八倒の苦しみとはこのことである。」 |

なお伊良子氏は、膏薬による痔の手当を、普通の痔出血ではなく腸管からの出血の手当と推測している。

そうすると、「御九穴より御脱血」とも符合するわけである。

伊良子説とねず説の比較

伊良子氏が、医師としての立場から曽祖父の記録によって検討した結果、天皇の死因は疱瘡ではなく、砒素不毒物による急性中毒であるという結論が出された。

伊良子氏は、この毒物を「石見銀山」と推定している。

「石見銀山」とは亜砒酸のことで、当時は殺鼠剤として広く市販されており、毒殺や自殺によく用いられた。

この毒物は無味無臭の白色の粉末であり、○・一〜〇・三グラムを致死量とし、熱湯に溶解する。被害者に気づかれずに微量で目的をはたせるというこの性質を利用して、天皇が煎薬服用のさいに混入されたのであろう、と伊良子氏は想像する。

ねず氏が毒殺の手段として想定する砒霜は、「石見銀山」と同じ物質である。

この点で伊良子説とねず説は、完全に一致している。

ただ問題になるのは、ねず氏と伊良子氏の間で、天皇の容態変化の時期に相違があることである。

ねず氏の使用している史料が信憑性の高いものであることからすると、二十四日夜から容態が変化し、二十五日午前になっていよいよ悪化したことは確実であろう。

伊良子光順の日記にある「七ッ時」を、伊良子光孝氏のように暮七ッ時(午後四時)ではなく、明七ッ時(午前四時)と解すれば、痰喘の発作による容態の急激な悪化は、二十四日夜からの容態につづくものとして、病状の変化をすんなりと理解できると思う。

また伊良子氏は、二十五日午後四時の容態変化を、天皇が正午に服用した薬に毒物が混用された結果であると想像しているようであるが、そうすると症状が現れるまでの時間が長すぎるのではなかろうか。

亜砒酸が水溶液となった場合には、症状の現れ方が早いからである。

そこで私は、二十四日夕刻に服用した煎薬に毒物が混入され、同日夜の急性中毒症状となったと想像したい。

急性砒素中毒の症状

すでにねずまさし氏は、天皇の病状を『金瓶梅』における毒殺の様相と比較して、その類似点を指摘した。

そこで同氏がとくに強調している「御九穴より御脱血」と「七つの穴から血は流れ出る」のほか、胸先への差込みと「胸は刺される氷の刃」、「四肢御微冷」と「からだ全体氷と冷えて」など、いずれも同じ症状である。

私はさらに進んで、医学書における急性砒素(亜秕酸)中毒の症状と天皇の症状とを比較してみたい(医学上の知識については、横浜市立大学医学部教授西丸英一氏のご教示にあずかった)。

急性砒素中毒には、急激な経過をとる麻痺型と一般的にみられる胃腸型とがある。天皇の場合は、いうまでもなく胃腸型に属する。

この型の最もいちじるしい特徴は、コレラにみられるような激しい下痢・嘔吐で、胃腸の激痛がこれにともなう。

また砒素は粘膜に対して腐蝕性を有し、しばしば胃・腸その他の粘膜からの出血がみられる。

結局、胃腸型の急性中毒にあっては、疼痛と脱水により急速に衰弱し、体温や血圧が低下し、脈搏が微弱となり、虚脱状態におちいり、一日ないし数日で死亡する。

天皇の場合は、中毒症状が現れてから死にいたるまで、わずか一昼夜に加うるに、せいぜい数時間にすぎないと思う。

そこには急性砒素中毒としての典型的経過がみられるようである。

つぎに天皇の症状と医学書の記載の比較をまとめてみると、つぎのようになる。

| 天皇の症状 |

医学書の記載 |

「昨(二十四日−著者)夜より御大便度々御通し、御容体御宜しからず、御ゑつき強く、召上り物御不食」(中山忠能

日記)

「御胸先へ御差込容易ならず」(湛海日記)

「胸をかきむしってのお苦しみ」「七転八倒の苦しみ」(天脈拝診日記)

「廿五日後は御九穴より御脱血」(中山忠能日記)

「御疾喘の御容子」(伊良子米順日記)

「御撰気相募」(野宮定功日記)

「御脈微細、四肢御微冷」(野宮定功日記) |

コレラ様の激しい嘔吐・下痢

胃昜の激痛

腹部の焼けるような疼痛と腹部の痙攣

胃腸その他の粘膜よりの出血

口内乾燥・咽頭炎・煩渇を訴えることもある

血圧・体温の下降、脈は小さく速く微弱不整 |

このように医学書の記載と天皇の症状とを照合すると、すべて急性砒素中毒の特徴と合致している。

いまやいやしくも事実を重んじる歴史家であるならば、天皇の死因が急性毒物中毒であることを疑う余地はなくなるのではなかろうか。

そうすると、どうして毒物が天皇の口に入ったかという問題が起る。

これについて伊良子氏によると、天皇が服薬するには

「御医師から調献された内服薬(煎薬)は一旦側近の上級女官からお差しに渡され、お差しはそれを一つ下の階級の女官へ渡す。

その下級女官が煎してお差しへ届ける。

お差しはそれを側近女官へ渡す、そこで始めて天皇が服用される」

という順序を通る。

したがってその間に毒物が混入される余地は十分にあるわけである。

しかも薬を煎じる場所は、病床からかなり離れているという。

天皇はきわめて神経質で警戒心が強かったから、健康のときなら毒物を不用意に飲みこむことはなかったであろうが、大病ののちでもあり、医師の調製したものと安心して飲み、奇禍にかかったのであろう。

これは、伊良子氏の想像するところであり、私もそれに同意したい。

下手人と黒幕

毒殺の下手人については、想像される事件の黒幕との密接な関係から、岩倉具視の実妹堀河紀子を想像する向きが多いが、紀子は文久二年(1862)九月、退職隠居を、ついで翌三年二月、落飾を命じられ、その後復職していないので、さきの想像は無理である。

禁門の変後、勾当内侍高野房子が退職隠居を命ぜられたが、その翌年の慶応元年(1865)七月にも、天皇は後宮に房子の「同類」が多いことを心配しているほどだから、下手人になっても不思議ではない女官は少なからずいたものと思う。

なお「慶応二年正月女房次第」(『幕末の宮廷』付収)によると、「列参」の指導者中御門経之の娘良子が典侍に名を列ねている。

これは天皇の側近にスパイを飼っておくようなもので、たしかに大きな疑惑をかけられても仕方がない存在であろう。

しかしいま、その下手人が誰であったかを推定するわけにはゆかない。

下手人は女官の誰かであろうが、一女官にそんな大それたことができるはずはないので、その背後には当然、黒幕がいたはずである。

すでに1940年(昭和十五年、紀元二六〇〇年式典の行われた年)七月、大阪で開催された日本医史学会関西支部例会で、医史学者佐伯理一郎氏は

「天皇が疱疹にかかられた機会をとらえて、岩倉具視が、女官に出ている姪(?)をして、天皇に一服、毒を盛らしたのである」とし、さらに「自分は或る事情で、洛東鹿ヶ谷の霊鑑寺の尼僧となった当の女性から直接その真相をきいたから、間違いはない」とまで断言したという。

堀河紀子は、落飾後、霊鑑寺に入ったから、佐伯氏のいう「尼僧」に当るものであることはいうまでもない。

しかし紀子は、当時宮中に出仕していないから、直接下手人となったとは考えられないが、岩倉と女官との連絡に当ったくらいのことは想像してもよいのではなかろうか。

佐伯氏の所論の根拠がこの尼僧にあるとすれば、それは相当正確度の高いものとすべきである。

しかし今日、佐伯氏もかの尼僧もともに在世していないので、さらにその事情を確かめる手段がないのは残念である。

慶応二年八月三十日の「列参」事件から翌三年十月十四日の「討幕密勅」の作成をへて十二月九日の王政復古政変にいたる宮廷隠謀を通じて、岩倉具視は常に指導的立場にあった。

したがって「列参」と「討幕密勅」の中間にある宮廷隠謀としての孝明天皇謀殺においても、岩倉が黒幕であったと想像するのはきわめて合理的であると思う。

ただこの場合、岩倉が黒幕であることの正確度は、天皇の死因が急性毒物中毒であることのそれにはやや劣るかもしれない。

しかし私は、この事件の最も濃厚な容疑者として岩倉をあげておきたい。

岩倉は天皇の死に接すると、「進退ここに極まり血泣鳴号、無量の極……樵夫となるに決し申候」とか、いままでの尽力が「悉(ことごとく)皆画餅(がべい)となり」とかいって、最大級の哀悼・落胆の意を表している。

しかし、和宮降嫁問題には天皇の近臣として信任をこうむった岩倉が、数年後には薩摩藩の動きに応じて「列参」という形で天皇への反逆を組織するほどの変幻自在ぶりを示していることからすれば、このような彼の言葉をそのまま信じるのは、あまりに甘すぎるであろう。

むしろ極端な哀悼の言葉は、真相の隠蔽工作として、逆さに読んだほうがよいという気さえする。

「中外遺恨」とは

「列参」の同情者正親町三条実愛は、天皇の没後ただちに、毒殺をほのめかすようなことを日記に書いている。

これは、天皇死去の真相についてすぐに報告を受けたか、またはそれを感知したのであろう。

しかも彼は、天皇の怪死説の原因を「中外遺恨」に帰した。

いま私なりに「中外」を分けて観察すると、「中」とは後宮の「遺恨」であり。

「外」とは政治上の「遺恨」である。

そして「外」の「遺恨」の最大のものは、実愛自身も連座した「列参」に対する処分である。

そうすると、天皇の謀殺は「列参」の処分に対する報復という意味をもつことになるであろう。

それにさいして、「中」の「遺恨」をもつものが協力した。これが、真相をよく知っている実愛の理解ではなかったかと思う。

とにかく私が知っているかぎり、公家のなかで天皇の怪死の原因を明確に言い当てているのが、天皇の政治姿勢と最もするどく対立してきた実愛だけであるということは、注目に値する事実である。

これに対して天皇側近のナンバーワンともいうべき賀陽宮は、同じ十二月二十六日の日記に、天皇が「昨夜より以ての外の御容体」であることを知りながら、いまだになんら正式の通知がないことを「不審々々、実に不忠の人々と存候」と慨嘆している。

この日記の物語るところは、きわめて深刻である。

「不審」とは、天皇の急死に対する不審の意がこめられているかもしれない。

さらに天皇の周囲には「不忠の人々」がむらがり、その人々が賀陽宮に天皇の病状を知らせなかったとも想像される。

同時にこの「不忠の人々」が、ある秘密のルートを通して天皇の急死の真相を実愛に知らせたとさえ考えられないこともなかろう。

そして「不忠の人々」とはまず、高野房子の「同類」や岩倉・中御門のいきがかかった女官たちであると思う。

対長州戦における幕府の敗色が濃厚になると、朝廷内においても倒幕勢力と結ぶ公家の動きが活溌となり、それが頑固な佐幕態勢をとる孝明天皇およびその側近とするどい対決をみせたのが「列参」である。

しかし、徳川の勢力が立ち直りをみせるのにともなって、「列参」の関係者は、幕府の支持のもとに朝廷から追放された。

これに対する報復の隠謀が、天皇の謀殺となって現れたと解釈されるのである。

天皇は現体制の固持をめざす徹底的な保守主義者であった。国内的には幕府支持であり、対外的には鎖国復帰である。

条約勅許によって鎖国復帰が望めなくなったのちも、もっぱら幕府委任の徹底という形で佐幕態勢を頑強に固持しようとした。

そして幕府と倒幕勢力との最後的対決が迫っているとき、天皇は、倒幕勢力を背景とする宮廷隠謀の犠牲になった。

このようにみるとき、天皇はまさに反維新に殉じたということができよう。

参考文献

宮内省『孝明天皇紀』(平安神宮)

文部省『維新史』

ねずまさし『天皇家の歴史』下(三一書房)

下橋敬長『幕末の宮廷』(平凡社、東洋文庫)

奥野高広『皇室御経済史の研究』後篇(中央公論社)

top

****************************************

|