|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章

第一章 揺れ動く日本

1 多摩の少年剣士 top

「えいっ!」

「やあっ!」

農家の庭に作られた剣術の道場では、今朝も夜の明けきれないうちから、熱のこもった稽古が始っていました。

ピシリピシリと竹刀を打ちあう音が朝もやをつんざきます。

ここは、武蔵国多摩郡上石原村(東京都調布市野水)。今からおよそ百六十年前、江戸時代も終わりの頃です。

大人にまじって赤い鉢巻をしめ、たすきをかけた少年の姿が見えます。

この家の主人、宮川久次郎の三男、八歳になったばかりの勝太(かつた)でした。

のちの近藤勇(こんどういさむ)です。

宮川家は広い土地を持つ、村でも指おりの金持ちの農家でした。

家屋敷だけでも、サッカーのスタジアムくらいのひろさがありました。

多摩地方は、元々武芸のさかんなところでしたが、根っからの剣術ずきの久次郎は、自宅に道場まで建てていました。

宮川家には書庫のある勉強部屋もありました。

久次郎は剣術だけでなく、学問にも熱心でした。

雨ふりの日には、久次郎は息子たちを勉強部屋に集め、中国の書物を朗読させたり、三国志や源平の戦いなどの話を語り聞かせました。

兄弟三人のうち、一番勉強がすきなのは、すえっ子の勝太でしか。

「関羽(かんう)は、まだ生きているの?」

三国志が大好きな勝太は、父に何度そうたずねたことでしょう。

剣術の腕前でも、勝太は兄たちにひけを取りませんでした。

十日おきに、江戸(東京)の試衛館(しえいかん)から教えにくる、久次郎の先生の近藤周助も、

「ほう、また強くなったな」

やってくるたびに、そういっておどろくほどでした。

柳生流や新陰流など、剣術にはいろいろな流派かありますが、近藤周助は、天然理心流の本家の三代目でした。

天然理心流は、実際に役立つようにくふうされた剣術で、多摩地方では一番人気かありました。

いくら剣術か強いといっても、勝太はまだおさない子供でした。

ふだんは、木にのぼって、下を通る人にオショコをひっかけたり、喧嘩をして、年上の子供を泣かせてしまったり、村でも評判のわんぱくでした。

しかし、けっして弱い者いじめだけはしませんでした。

勝太が十五歳のときのことです。ある夜、父の留守中に、数人の盗賊が屋敷にしのびこみました。

それに気づいた兄たちが、刀を取って跳び出そうとするのを、勝太がおしとどめました。

「やつらは、しのびこんだばかりなので、気が立っています。いま、跳び出してはあぶない。

立ち退くときは、油断するはずだから、そのすきにやっつけましょう」

兄たちは、なるほどと思い、盗賊たちか品物をかかえてでていくのを待って、

「くせもの、待て!」

と、斬りかかりました。おどろいた盗賊たちは、品物をほうりだし、いっさんに逃げていきます。

あとを追おうとする兄たちを、勝太がまたとめました。

「深追いは危険です。品物も戻ってきたことだから、みのがしてやりましょうよ」

勝太は、おちつきはらっていいました。

後日、この話を伝え聞いた試衛館の近藤周助は、ますます勝太のことが気にいり、

「ぜひ、養子になってほしい」

と、父の久次郎に頼みこみました。

周助には子供がいなかったので、近藤家のあとをつがせたいと思ったのです。

久次郎はこの頼みをこころよく受けいれ、勝太は近藤周助の養子となって、江戸にうつり住むことになりました。

一八四九(嘉永二)年春、勝太(近藤勇)が十六歳のときです。

ちょうどその頃、同じ多摩郡の石田村(東京都日野市石田)に、腕前では勝太にまさるともおとらぬ少年剣士がいました。

その名は土方歳三(ひじかたとしぞう)、勝太より一歳年下の十五歳でした。

土方家も宮川家ほどではありませんが、金持ちの農家でした。

歳三は四男でしたが、父は歳三が生まれるまえになくなり、六歳のときに母とも死別、年齢のはなれた兄や姉に育てられました。

歳三は村で道場をひらいている佐藤彦五郎から、剣術を学びました。

佐藤家も農家で歳三の姉の嫁ぎ先でしたから、彦五郎は義理の兄にあたります。

剣術が大好きで、稽古熱心な歳三は、

「もう一番、もう一番おねかいします」

というのが口癖でした。

流派は勝太と同じ天然理心流、がき大将だったことでも、勝太に負げませんでした。

勝太の上石原村と歳三の石田村とは、わずか二十キロしかはなれていません。

しかし二人の少年は、まだ会ったことはありませんでした。

二人が出会うのはそれから四年後、二人が新選組のナンバーワンとナンバーツーになるのは、そのまた十年後のことです。

2 黒船現れる top

近藤周助の試衛館(しえいかん)は、江戸の牛込の柳町(新宿区市谷甲良町)にありました。

小さな道場でしたが、いつも稽古をする人で活気にあふれていました。

「誰でもわけへだてなく、ここの先生は、丁寧に教えてくれる」

人々は、そううわさしていました。門人に町人が多いのも、試衛館の特徴でした。

近藤家の養子になった勝太は、試衛館で稽古をつんで、さらに腕を上げ、近藤勇と名のるようになります。

そして義父の周助の代わりに、出稽古をつとめるようになります。

出稽古とは、よその道場にでかけて教えることです。

のちに新選組で大活躍する仲田総司(おきたそうし)が、わずか九歳で試衛館に入門するのもこの頃です。

まだ前髪(成人前の男子)の色白で、スラリとした少年でした。

総司(そうし)は、奥州(おうしゅう=東北地方)の阿部藩の武士の子でしたが、両親に早く死にわかれたため江戸の姉に育てられ、剣術の達人になるのが、幼い頃からの夢でした。

「何というすばやい動きだろう」

一回立ち会っただけで総司の才能を見ぬいた勇は、総司を道場に住みこませ、まるで弟のようにあれこれとめんどうを見てやりました。

そんなある日、出稽古先の多摩の道場で、近藤勇は土方歳三と出会います。

「近藤です」

「土方歳三ともうします。なにとぞ、よろしく」

挨拶をかかし、竹刀をかまえてむかいあった瞬間、

「これは、ただ者ではない」

勇は相手から、何かぶきみな気配を感じたのです。

勇が角ばった顔をしているのに対し、歳三はなかなかの美青年でしたが、ランランと輝くするどい目は獲物をねらう夕力の目のようでした。

その頃、歳三は傷薬の行商をしながら、剣術の修業を続けていました。

土方家は、「石田散薬」という薬礼作っていたからです。

しばらく二人は激しく打ちあいましたが、勝負はつかず、ひきわけました。

たたかい終えた勇は、くるしそうに息をついていましたか、歳三の息はすこしも乱れていません。

「強い。私より強いかもしれない」

と、勇は胸の中でつぶやきました。

これを機会に歳三も試衛館(しえいかん)に入門し、先生の一人になりました。

このとき、近藤勇は二十歳、土方歳三は十九歳でした。 |

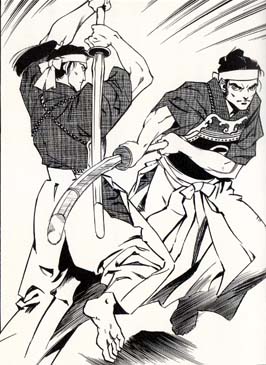

多摩の道場で出会った近藤勇と土方歳三は、

お互いの強さを認識する。

|

勇と歳三が出会った一八五三(嘉永六)年は、日本をゆり動かす大事件のおきた年でもあります。

この年の六月、アメリカのペリー提督のひきいる四隻の黒ぬりの軍艦か相州(神奈川県)の浦賀沖に現れ、日本に開国をせまったのです。

ドドン、トーン!

四隻の黒船は、ときおり、江戸の方角にむけて、大砲の音をとどろかせました。

もし要求をのまなければ弾をぶちこみ、上陸するぞというおどしでした。

――開国か、それとも戦争か、徳川幕府は決断を迫られていました。

しかし、国の中では意見がまっぷたつにわれ、開国賛成派(佐幕派)と反対派(攘夷派)が激しく対立していました。

二百数十年ものあいだ、鎖国政策を取り続げてきた幕府は、ことここにいたっても、どうしてよいかわからず、ただうろたえているばかりでした。

泰平の眠りをさます上喜撰(じょうきせん) たった四杯で夜もねむれず

だれが作ったのか、こんな狂歌(きょうか)の落書きも、江戸の町に現れました。

上喜撰とはお茶の名で、「四杯もお茶を飲んだので、目がさえて、夜もねむれない」というのが表の意味ですが、

「たった四隻の蒸気船――黒船のために、心配で夜もろくにねむれない」というのか、本当の意味でした。

この狂歌ひとつでもわかるように、幕府のおえらがたはもちろんのこと、江戸の人々も、あわてふためいていました。

実際、黒船の大砲の音におどろいて、家財道具をまとめ、江戸の町から逃げだす人もいました。

黒船のうかさば、もちろん、試衛館の人々の耳にも届きました。

「どんなことがあっても、幕府を支持する」

というのが彼らの立場でした。

近藤勇や土方歳三が生まれ育った多摩地方のほとんどは、徳川幕府の領地です。

徳川家とともに生きてきたというのか、彼らの誇りでした。

試衛館の人門者は、日に日にふえました。

不安におそわれた人々は、せめて自分の身だけはまもりたいと思い、剣術を身につけることにしたのです。

土佐(高知県)からひそかに江戸にやってきた坂本竜馬か、神田の千葉道場で剣術の稽古にはげんでいたのも、ちょうどこの頃です。

もちろん、近藤勇たちは、そんなことは知りません。

そのよく年、一八五四(嘉永七)年一月、ペリーの艦隊は七隻にふえて、ふたたび江戸湾の海上に姿を現しました。

幕府とペリーの交渉が始りましたが、幕府はだんだん弱腰になり、三月初めには下田と箱館(函館)の開港を約束するなりゆきになりました。

これを日米和親条約といいます。

幕府の切り札とよばれた井伊直弼(いいなおすけ)が大老になったのは、その四年後、一八五八(安政五)年の四月でした。

大老とは一切の幕府の政治を取りしきる役で、いまの首相にあたります。

大老になった井伊直弼は、朝廷の許しも受けずに、アメリカとの通商条約をむすびました。

日頃から日本は神の国であり、朝廷か国の中心であると考えているいわゆる尊王攘夷派は、

「天皇の許しもえないで、なにごとか」

と、激しく怒りました。

長州藩(山口県)の吉田松陰(よしだしょういん)、福井藩の橋本左内(はしもとさない)、有名な詩人、頼山陽(らいさんよう)の弟の頼三樹三郎(らいみきさぶろう)など、勤皇の志士とよばれた人たちです。

そこで井伊大老はこのさい、反対派を根こそぎっぶそうと考え、志土たちを次々に捕え牢屋にぶちこみ、松陰ら八名に死刑の判決をくだしました。

これを安政の大獄といいます。

一八六〇(安政七)年三月三日、かごにのって江戸城をてた井伊大老は、雪のふりしきる桜田門にさしかかったとき、まちぶせていた水戸藩や薩摩藩の浪士におそわれて暗殺されます。

しかし通商条約をむすぶことで始った外国との貿易のながれは、もう誰にもおしとどめることはできませんでした。

3 立ち上がる農民 top

多摩地方は、養蚕(ようさん)のさかんなところでした。

養蚕とはカイコを飼い育てて、まゆを取ることです。まゆから取った生糸で、絹織物かっくられます。

近藤勇や土方歳三が生まれ育った家にも、広い桑畑がありました。

カイコは、桑の葉を食べて育つからです。

また、蚕室(さんしつ)といって、カイコを飼う小屋もありました。

日本と貿易を始めたアメリカやヨーロッパの商人たちが、一番ほしがった品物は生糸でした。

ことに上質で、白くて美しい多摩産の生糸は人気が高く、外国人たちは競って手にいれようとしました。

横浜から多摩方面にむかう街道(現在の国道十六号線)は、「シルクロード(絹の道)」とよばれました。

このため、生糸のねだんはグンとはね上がり、多摩地方はにわかに景気かよくなり、農家の収人もふえました。

しかし、よい事ばかりでなく、悪い事もおこるようになりました。

生糸でもうけて、にわかに金持ちになった農家が、しばしば強盗におそわれるようにかいたのです。

現在の警察にあたる代官所も、あるにはありましたが、役人の数は少なく、あまり頼りにたりません。

「自分たちの生命や財産を守るのは、白分たちだけだ」

そう考えた農民たちは、剣術を習うことにしました。

さいわい、江戸の試衛館には多摩出身の近藤勇がいます。

土方歳三も、試衛館の門人になったことを、農民たちはうわさで知っていました。

そこでさっそく、農民の代表が江戸にでかけ、近藤にそのことを頼むと、

「わかりました。みなさんは、畑仕事でいそがしいだろうから、こちらから出かけましょう」 二つ返事で、近藤は承知してくれました。

近藤も土方も、何よりも故郷を愛していました。

そして二人とも、裕福な家にこそ生まれましたか、元々は農民でした。

近藤勇たちは、三日に一日は多摩に出稽古をし、何百人という農民に剣術を教えました。

リーダーの近藤の教えかたか、一番親切で、丁寧でした。

生まれて初めて竹刀を持つひとにも、手に手をとって、

「よいか。こうかまえるのだ」 基本からじっくり教えてくれます。

ですから、だれもが近藤から習いたがりました。

一番乱暴だったのが仲田総司(おきたそうし)です。

天然理心流(りしんりゅう)は、まもりよりも攻めを重視する剣術で、恰好もわるく、「丸太ん棒剣法」とか「田舎剣術」とよばれて、ほかの流派からはバカにされていました。

しかし、いざというときには、実力以上の力のだせる剣術でした。

そのわざのひとつに“三段突き”があり、沖田の得意技でした。

タッタッタッと竹刀で続けざまに目にもとまらぬ早さで、のど元を突くのです。

仲田の突きにあうと、のどがはれて、しばらくは物を食べることも、しゃべることもできなくなるほどでした。

「仲田さんの稽古だけは、勘弁してください」

苦笑いしながら、農民たちはそううったえるのでした。

その仲田総司は、まだ二十歳そこそこでした。 |

江戸の試衛館から近藤、土方、沖田の三人が、多摩へ出稽古に行ったが、沖田の

天然理心流は、一番乱暴な指導であった。

|

出稽古を続けながら、

「こんなことをしていてよいのだろうか」

と、近藤はよく、上方たちに問いかけました。

「多摩だけではない。天下全体がみだれているのだ」

近藤のいうとおりでした。この数年間で、朝廷を支持する尊王撰夷派と幕府を支持する佐幕派の対立はますます激化し、幕府の力は日毎に衰えていました。

「いまこそ、天下のことを考えるときではあるまいか」

そう考えるようになった近藤たちは、多摩への出稽古を途中で止めてしまいました。

「幕府が浪士隊を募集しているそうだ」

門人の永倉新八(ながくらしんぱち)が、試衛館(しえいかん)の仲間に、そんなニュースをもたらしたのは、ちょうどその頃、一八六三(文久三)年一月のことでした。

新八は、松前藩を脱藩して試衛館に入門した浪人で、知合いの幕府の役人からこの話を聞いたのでした。

「まさか」

近藤や土方は、首をかしげました。しかし、それは本当でした。

徳川幕府の三百年近い歴史のなかで、浪士隊を募集したのは、後にも先にも、これ一回きりです。

幕府は、一体なんのために浪士隊を募集したのでしょうか。

4 浪士隊、京都へ top

世の中が激しく揺れ動くにつれ、京都や江戸や大坂などの大都市には、志士とよばれる武士か各地から集り、幕府をおおっぴらに批判したり、反対派をおそったり、わがもの顔でふるまっていました。

志士には、浪人も大勢いましたが、薩摩藩(鹿児島県)や長州藩(山口県)の藩士たちも少なくありませんでした。

なかでも、一番過激なのが京都に集った尊王攘夷派の志士たちでした。

京都の治安を受けもつ幕府の役所の京都守護職(しゅごしょく)も、彼らの行動にはほとほと手を焼いていました。

「あの志士たちをおさえつけるには、どうすればよいか」

この問題でなやんでいた幕府のおえらがたが思いついたのか、浪人隊を募集して京都に送りこみ、志士たちの取り締まりをさせようという案でした。

うまくいけば江戸の浪人の数はへるし、京都の町も平和を取り戻すでしょう。

一石二鳥(いっせきにちょう)とは、まさにこのことでした。

都合のいいことに、一八六三(文久三)年春に、第十四代将軍徳川家茂(いえもち)は、天皇に挨拶をするため、京都に上ることになっていました。

そこで、幕府は、

「このたび、将軍か上京する。ついては、特別警護隊として浪人を募集する」

というおふれをだしました。

幕府の許しをえて、実際に浪人募集の仕事をおこなったのは、志士の清河(きよかわ)八郎とその仲間でした。

清河は、出羽(でわ=山形県)出身の浪人で、剣術の達人としても知られていました。

――「尽忠報国(じんちゅうほうこく)」の志があり、健康であるならば、身分も年齢も問わない――というのが、応募の条件でした。

「尽忠報国」とは、忠誠をつくし、国に恩返しするという意味で、のちに新選組のモットーになります。

「浪士隊に参加すべきかどうか」 試衛館では、リーダーの近藤勇を中心に、門人たちが熱心に話しあった結果、

「我々は、徳川家に恩を受けており、あくまで将軍を守る義務がある。また、試衛館の名を高めるのにも、またとない機会だ」 と、ほぼ意見がまとまり、近藤以下八名が浪士隊に参加することになりました。

近藤勇三十歳、土方歳三二十九歳、仲田総司二十二歳のときです。

この年の二月四日早朝、江戸の小石川(文京区小石川)の伝通院の境内に、見るからに強そうな男からか、続々と集ってきました。

伝通院は、徳川家康の母の位牌(いはい)をおさめてある、いわれのあるお寺です。

彼らは、浪士隊募集のよびかけに応じて集った浪人たちでした。

それぞれ、思い思いのいでたちで、坊主頭もいれば、長い髪の男心います。 服装もまちまちで、腰に刀をさした者もいれば、槍や弓を手にした者もいました。 その数は、三百人に達しました。

そのなかからえらばれた二百二十七人か、ふたたび伝通院に集められ、京都にむけて出発したのは、二月八日の朝でした。 |

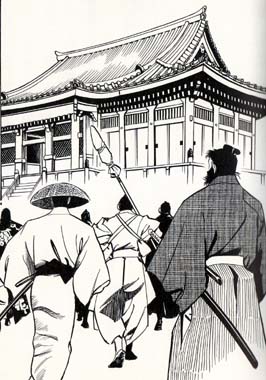

小石川の伝通院で尽忠報国の浪士隊の

募集があり、試衛館の近藤、土方、沖田の

三人も参加することになった

|

出発に先立ち、

「道中では、きちんと規則をまもり、けっして勝手なふるまいはしないように」

と、色白で長身のリーダーの清河八郎が、隊員たちにもうしわたしました。

浪士隊は七つの組にわけられ、試衛館の出身者は三番組と六番組にわりあてられ、近藤勇は六番組の小頭(こがしら)に任命されました。

小頭とは、隊長のことです。

八名のうち、妻子のあるのは近藤だけでした。

妻子を江戸にのこし、浪士隊に参加したのです。

浪士隊募集の目的は、上京する将軍を警護することにあるはずなのに、浪士隊は将車の上京よりも一日も早く、京都をめざしたのです。

しかも浪土隊が進んだのは、東海道ではなく裏道の中山道でした。

幕府が浪士隊に何を期待していたのかが、このことでもよくわかります。

一日も早く、京都の過激派の志士たちをやっつけてほしかったのです。

ところが、約二週間かけて、浪士隊一行が京都に着いたとき、思いがけない事件がおこります。

清河八郎は、全員を宿泊先の壬生村の新徳寺に集めると、

「我々が京都にきたのは、尊王攘夷の先頭に立つためである。

天皇にそのことを申上げて、許しを受け、ただちに江戸に戻り、外国の勢力を追いはらうために戦おう」

堂々と大演説をぶったのです。元々尊王攘夷派であった清河が、最初から立てていた計画でした。

隊員の多くは、清河の意見に賛成しましたが、近藤勇は、

「私は、ごめんこうむる」

そういうて、清河をにらみすえました。

「我々の任務は、将軍をおまもりすることだが、将軍はまだ上京されていないではないか。

将軍のお許しがなければ、京の地を一歩もはなれることはできない」

近藤は旅の途中から、清河が尊王撰夷派らしいことをうすうす気づいており、

「清河には、気をつけたほうかいい」

と、仲間に注意していましたか、京都に着いたとたん、清河はその正体を現したのです。

「なにをこいつ!」

ムッとした清河は顔を真赤にし、刀の柄(つか)に手をかけましたが、

「まあ、まあ」

周りにとめられて、その場はどうやら収まりました。

「拙者も、近藤氏のもうされること、もっともだと思う」

そのとき、いきなりわれ鐘のような大声でどなった男がいました。

でっぷり太った、もと常陸(ひたち=茨城県)水戸藩の藩士の芹沢鴨(せりざわかも)です。

このとき、三十二歳でした。

若い頃からひどい乱暴者で、「俺は天狗だ」と名のり、人を斬るのは平気でした。

酒が大好きで、酔っぱらっていないときはなく、浪士隊にくわわってからも、わがままなふるまいをし、隊員たちからおそれられていました。

「勝手にするかよい」

さすがの清河も、そういうのが精いっぱいでした。

こうして、浪士隊は二つに分裂しました。

三月十三日、約二百人の隊員は、清河八郎にひきいられ、江戸にむかって、京都を出発しました。

残ったのは、近藤勇と芹沢鴨のグループ十三名とその他九名の計二十二名。

この近藤と芹沢のグループが、やがて「新選組」の中心となるのです。

なお、清河八郎は、江戸に帰ってからわずか半月後の四月十三日、幕府の命令を受けた暗殺者の手によって殺されます。

まだ三十四歳の若さでした。

top

****************************************

|