|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

I 近代国家の選択肢を求めて

――岩倉使節団のめざしたもの――

1 総力をあげた国家プロジェクト top

「世界気運の変」

幕末、ペリー来航(一八五三年七月〈嘉永六年六月〉)に象徴される「黒船」は、二世紀半続いた幕藩体制に一大衝撃を与え、それからわずか十五年足らずで幕府は倒れた(一八六八年一月〈慶応三年十二月〉)。

それから四年後の一八七一年八月(明治四年七月)、廃藩置県によって日本は明治新政府のもとで一応の統一国家となった。

ペリー来航から廃藩置県までは、外圧と内政のからむ大激動の時期だったのである。

だが、これはひとり日本のみのことではなかった。

幕府から天皇政府へというこの大激変を、維新の当事者たちはこういう。

「明治中興の政」は「古今未曾有(みぞう)の変革」である。

その一つは「将門の権」から「天皇の親裁」へ、

二つ目は、「各藩の分治」から「一統の政治」へ、

三つ目は「鎖国の政」から「開国の規模(制度・かたちの意)」への三つである。

その一つでさえ改革は容易でないのに、三つが同時に「豹変」するというのは、ほとんど「天為」であって「人為」ではない。

そのよってくるゆえんを熟察すると、「世界気運の変に催」されたという以外にない。 |

これはあとでふれる岩倉使節団の報告書『米欧回覧実記』(以下、『実記』と略称)の「例言」のなかの一文の要旨だが、明治維新という一大変革は、十九世紀半ばの世界の潮流のなかではじめて実現したのだ、という実感のこもった言葉といってよい。

彼らは、当時の近代化した、あるいは近代化をめざしたアメリカやヨーロッパの国々をめぐっての洞察を通して、そのことを実感したのである。

だから、この時期にほぼ国家統一をなしとげたイタリア(一八七〇年)やドイツ(一八七一年)について注目し、「皆時運に催され、改革百端、危くして後に維持せり、我邦今日の改革も亦然り」と述べている。

このような認識をもった岩倉使節団とは何であったのか。そして、彼らは何を見、何を感じ、何を問題としたのか。

ここに本書の課題の出発点がある。

まずは、この使節団の意味から考えていきたい。

岩倉使節団のめざしたもの

岩倉使節団は、ここにみたような世界史の流れのなかで、日本の近代国家をいかに創出するか、その選択肢を米欧近代諸国のなかに探る国家プロジェクトを担っていた。

いま国家プロジェクトといったが、使節団派遣に際して助言したのは、お雇い外国人、オランダ系アメリカ人の宣教師G・F・フルベッキ(一八三〇~九八)だった。

彼は一八六九年(明治二)、外国への使節団派遣計画である「ブリーフ・スケッチ」を、参与兼外国官副知事大隈重信に提出した。

しかし、時期尚早でお蔵入りとなり、七一年、岩倉の要請であらためて提示した。

この「ブリーフ・スケッチ」でフルベッキは、西洋文明を評価するためには、みずからの目で実際に見、肌で感じとらなければならない、といい、文明を完全に理解しようとすれば、直接に体験することが必要だと説いたのである。

かくして使節団計画は大隈使節団プランから岩倉使節団へと変わった。

特命全権大使は、右大臣岩倉具視、副使は参議木戸孝允、大蔵卿(きょう)大久保利通、工部大輔(たゆう)伊藤博文、外務少輔(しよう)山口尚芳(ますか)である。

理事官やその随行のテクノクラートたちには、国家の機構や制度、財政、教育、軍事などの視察の要点が示された。

この時期は、政府内の摩擦が解決されておらず、また、廃藩置県後の一揆・騒動など治安も不安定であった(大久保と木戸が途中から帰国するのはその反映である)。

にもかかわらずあえて出発したのは、幕末以後に結ばれた条約の改正協議期限(一八七二年七月一日〈明治五年五月二十六日〉)が迫っていたからということもあったが、多少の不安のある国内状況をはるかに超えて、早急な新たな国家統一と、それによる「万国対峙(たいじ)」に必要な近代国家の形成という喫緊・至上の国家課題が自覚されていたからにほかならない。

岩倉使節団の目的は、①条約締盟国への国書の捧呈、②条約改正のための予備交渉、③近代国家の制度・文物の調査・研究とされ、そのうち、外交上の②の条約問題がこれまで長い間重視されてきた。

だからこの失敗によって使節団の評価は必ずしも高いものではなかった。

しかし、最近の研究ではむしろ③の目的が注目され、評価されるようになったのである。

すなわち、岩倉使節団の最大の目標とは、幕藩体制とよばれた「徳川国家」が崩壊したあと、十九世紀七〇年代における欧米中心の国際社会のなかで、東アジアの後発国日本が、いかにして近代的統一国家(近代天皇制国家)を構築するか、そのためにモデルとしていかなる選択肢を先進諸国のなかに求めるか――この国家プロジェクトを使節団は背負っていたのである。

|

使節団構成の特徴

この岩倉使節団は総勢四十六名(横浜出航時。これまでは四十八名が定説だったが、メンバーも相当異なる。上掲メンバー表参照)。

この使節団の構成の特徴を挙げれば、第一に、大使・副使に幕末維新に活躍した実力者中の実力者がいたことである。

岩倉・木戸・大久保の顔ぶれをみればそれがわかる。

だから一行の出発後の明治政府は留守政府といわれた。

いうなれば岩倉使節団の方が政府の本隊で、太政大臣三条実美以下、西郷隆盛・板垣退助ら国内の方が留守部隊という観を呈していたのである。

第二は、書記官に旧幕臣が多く名を連ねていたことである。各省派遣の理事官随行のテクノクラートにも多くの旧幕臣出身者がいた。彼らは留学体験や外交経験をもち、国際的知識も身につけていた。

この旧幕臣たちは、二世紀半にわたる幕府の文化蓄積を体現した存在だった、といってよい。

この第一と第二の特徴を合わせれば、使節団は薩長藩閥実力者をトップに、国際的に対応能力をもつ旧幕臣出身の書記官や各省派遣のテクノクラートたちによって構成されていたことがわかる。

使節団首脳五名のうち、外国体験をもつのは伊藤だけだったから、旧幕臣群がその弱点を補う構成になっていた。

第三の特徴は、一行の年齢の若さである。出発時の使節団メンバー四十六名のうち、年齢(数え年)がいまわかっている四十四名の平均をとると、ほぼ三十二歳。

一行は二十歳代から三十歳代を中心に編成されており、これは変革期の特性でもある(ちなみに、最年長は四十七歳の岩倉、最年少は長野文炳の十八歳だった)。

この若さがあってこそ、欧米の未知の世界に柔軟かつ大胆に挑戦するエネルギーも生まれ、また、伝統社会からの早急な離脱や、新しい文化の貪欲な受容も可能となる。

幕末には多くの「志士」たちが変革をめざして命を失ったが、その犠牲を踏み越えたこの若さが、近代日本の国家プロジェクトに取り組むエネルギーとなったのである。 |

|

「行けや海に火輪を転じ」

一八七一年十二月十五日(明治四年十一月四日)、神祇官で遣外国使祭が行なわれ、終わって岩倉大使ほか四副使、理事官、書記官がうち揃って参朝し、天皇から勅語を賜った。

そして十七日(十一月六日)、太政大臣三条実美邸で送別の宴が開かれた。

このときの三条の送別の辞は、岩倉使節団の使命と目的をみごとにうたいあげている。

外国の交際は国の安危に関し、使節の能否は国の栄辱(えいじょく)に係る。

今や大政維新、海外各国と並立を図(はか)る時に方(あた)り、使命を絶域万里に奉ず。

外交・内治、前途の大業、其(その)成其否、実に此(この)挙に在り。豈(あに)大任にあらずや。 |

さらにつぎのような言葉が続く。

岩倉大使は英明で維新の元勲であり、使節団首脳はいずれも国家の柱石ともいうべき人たちである。

率いるところのメンバーも俊秀で、この人びとが天皇の主旨を奉じ、一致協力して職務に努めれば、成功はまちがいなしである。

「行けや海に火輪を転じ、陸(くが)に汽車を輾(めぐ)らし、万里馳駆(ちく)、英名を四方に宣揚し、無レ恙(つつがなき)帰朝を祈る」と。 |

それは近代天皇制国家をめざす日本が、いかなる政治路線の選択肢を、モデルとしての欧米から選ぶか、その出発点に立ったことを意味した。

使節団が横浜港で客船アメリカ号に乗り込み、サンフランシスコに向けて旅立ったのは一八七一年十二月二十三日(明治四年十一月十二日)。

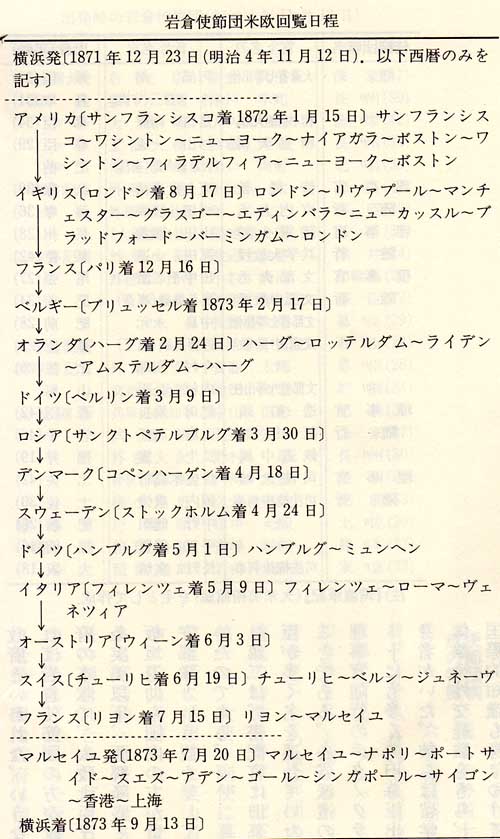

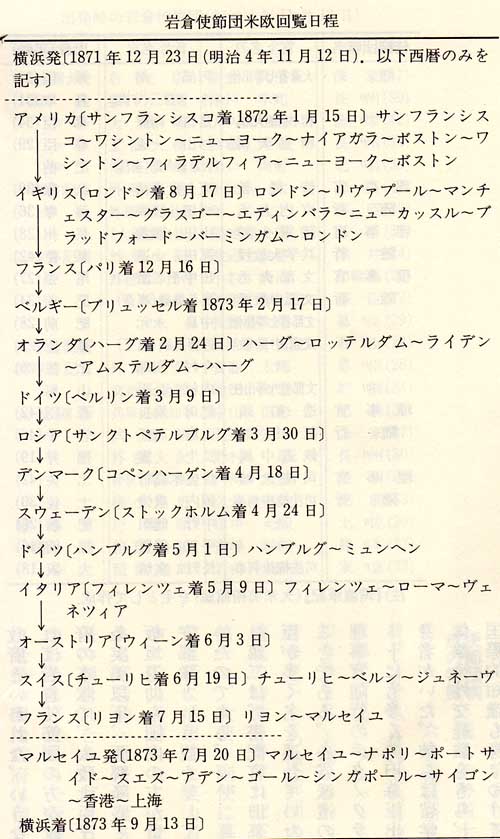

当初予定で十か月半(結果としては約一年十か月)、めざすは米欧十四か国(結果としてはスペイン・ポルトガルを中止したため十二か国)である(前掲「回覧日程」参照)。

2 報告書『米欧回覧実記』 top

公刊にいたる事情

岩倉使節団は米欧十二か国回覧後、一八七三年(明治六)九月十三日、横浜港に帰着し(さきにふれた木戸・大久保の途中帰国をはじめ、各メンバーの多くは、各地の調査・研究後、それぞれ帰国した)、翌十四日、岩倉は正院において復命した。

この岩倉使節団の報告書が、久米邦武編修『特命全権大使米欧回覧実記』全百巻、五編五冊である。

一八七八年(明治十一)に公刊、四刷まで増刷され、普及版もつくられた(少なくとも三千五百セット以上刷られ、普及版は月賦販売もされた)。

このような形で『実記』が公刊されたことは、フルベッキ提言とも関わる。

フルベッキは、「ブリーフ・スケッチ」のほかに、使節団首脳に密かに一通の文書を提出していた(木戸孝允関係文書「一米人フルベッキより内々差出候書」、国立歴史民俗博物館所蔵、『日本近代思想大系1開国』所収)。

その文書のなかでフルベッキは、使節団が世界の回覧でえた知識を著述して出版し、「人民」に知らしめることを強調した。

“それは、人民をして世界を見聞させることと同じであること、

そして、そうした著述は人民と政府との信頼関係保持の確証となり、人民もまた政府を喜んで奉戴するだろうこと、

さらに各国の帝王が、使節団に対し天皇の使臣として厚く、かつ儀礼正しく遇したことを人民に知らせることは、政府の威厳と人民の政府への信望を内外に示すことになる”

と述べているのである。

この意見書はまた、各国回覧の報告書をどのように編集すべきか、こと細かに教示しており、著述の文体は「風味ありて清麗なるを要す」といい、“文章の言い尽せないところは画図で補うべきだ”という。

しかも、公刊された報告書は、貧民でも買えるような廉価なものとして流布すべきであるとも述べている。さらに末尾には使節団が各国巡覧の際にあらゆる分野にわたってチェックすべき四十九の項目を挙げている。

この項目と、理事官たちの視察分担を重ね合わせると、『実記』の内容が政治・社会・経済・産業・技術・軍事・教育・宗教・文化・思想など、よくもここまでと思われるほど各分野に細かく筆が及んでいることの理由がわかる。

これらのことは、『実記』の「例言」にも強く反映している。岩倉使節団は欧米各国で人民の代表として迎えられたのだから、その見聞するところはできるだけ国中に知らせなければならない、という観点に立っていた。

『実記』が一般に公刊されるゆえんである。

どういう性格の報告書か

この『実記』を編集した久米邦武(一八三九~一九三一)は、佐賀(肥前)藩出身の漢学者での同門であり、のちに歴史学者となった。

岩倉使節団では大使随行、権少外史(ごんしょうがいし)として記録係を担当した。

帰国後の数年間は、ひたすら政界の怒濤を避け、太政官内の文書のなかに埋まって『実記』の編集・執筆にあたった。

彼は改稿に改稿を加え、推敲に推敲を重ねて報告書をつくりあげた。

この報告書『米欧回覧実記』には、使節団の理事官の報告書「理事功程」や、同時期に別働隊としてヨーロッパに派遣された左院(さいん=立法について審議し、その議決を正院(せいいん)に上申する政府機関。一八七一年設置)の視察団の報告書「視察功程」も資料として取り込まれている。

さらに回覧中に入手した諸資料や聞き書き、また、多くの参考書や統計などもベースになっていた。

だから、久米は『実記』の「例言」で、「時には各人各書の語を、己の辞にて闘縫したる文も多し」とわざわざ断わっている。

久米の個人的な見解のみで述べたものではないというのである。

また「例言」は、「大使の公務の余、及び各地回歴の途上に於て総て覧観せる実況を筆記す」といい、だから「回覧実記」と名付けた、という(太政官提出直前までの浄書本は「米欧回覧日記」だったが、最後に「米欧回覧実記」とされた)。

ここでいう「公務」とは、外交や政治をさす。『実記』は、外交や政治の問題ではなく、見たままの「実況」を記したのであり、だから「実録」の書なのである(もちろんこれに関わる「論説」も多々載せている)。

これを要約していえば、第一に、『実記』は岩倉使節団の欧米各国視察の「実録」の報告書であり、その「実録」に関する洞察(「論説」)の書だということである。

しかもそれは、各国のあらゆる分野に及び、個々の具体的事象から当時の国家原理のごとき抽象に至るまで論及されており、欧米近代諸国への文明論的な考察の書でもあった。

第二に、『実記』は久米邦武の執筆と編集になるが、それはたんに久米個人の著作というものではない。

久米個人の主観が入り込んでいることは否定できないとはいえ、太政官記録掛の責任において公刊されたものであり、使節団の公約数的な見解を集約的に叙述し、人民に公にすべきことを意図して刊行されたものである。

その意味で『実記』は、国家的使命を担った維新のリーダーたちが米欧回覧によって「目撃」した「実録」とその洞察の書、という基本的性格においてとらえなければならない。

さらに、第三としていえることは、「目撃」した「実録」からの選択肢の提示ではあっても、使節団が、具体的な政策や取捨選択の結論を、提言として述べたものではないということである。

こうしたことに対してはきわめて禁欲的表現にとどめている。

いまふうにいえば、『実記』は、岩倉使節団が米欧回覧からえた情報を人民に知らしめるという情報公開の書であったのである。

では、そのなかからどのような基本的な選択肢が浮かび上がってきたのか。

3 「大国」をどう見たか top

アメリカで見出したもの

岩倉使節団の米欧回覧の日程はさきに提示した。これは大使岩倉らの本隊のコースで、使節団は逐次分散して視察していることをまず断わっておく。

フルベッキの「フリーフ・スケッチ」では、当時の一般的なコースとしてヨーロッパからアメリカへ回遊することが提言されているが、使節団は逆に太平洋航路によって最初にアメリカに足を踏み入れた。

アメリカでは目にするもの耳にするものすべて鮮烈だった。

好奇心に富んだ叙述で、『実記』の全百巻のうちの二十巻をアメリカに当てている。

アメリカは、建国ほぼ百年のときである。若い統一国家という意味では、イタリアやドイツとともに関心をよぶわけだが、一行は独・伊の統一のプロセスへの関心に較べると、アメリカでは開拓のプロセスにより多くの心を寄せていた。

建国わずか一世紀という短い期間に、かくも広大な土地がなぜこんなに早く開拓されたのかというのである。

『実記』は、つねに日本を念頭におき、米欧と比較して考えるという視座で一貫している。

これは彼らの国家的使命感からすれば、当然といえば当然だろう。

したがって、土地の広さからいえば日本はアメリカの百分の三にも及ばず(人口は、ほぼ同じ)、建国の歴史はアメリカよりも百倍以上も長いにもかかわらず、なぜアメリカよりも日本の開拓は遅々としており、社会も上下とも貧弱を免れないのだろうか、という問題になる。

『実記』は、このアメリカの開拓のエネルギーを「物力」と表現している。

これは物質的な力というよりも、アメリカの総生産力の意味とみてよいだろう。

岩倉使節団がアメリカで見出した最大のものは、こうした「物力」=総生産力を背景とした人民の「自主自治の精神」だった。いわく、

「米国を経歴し、実境を目撃したる情実を簡略に言へば、此(この)全地は、欧州の文化に従って、其(その)自主の力と、立産の財本と、溢れて此国に流入したるなり」と。

そのことによってアメリカの独立(一七七六年)は実現した、とみている。

「其国は新創にかかり、其土は新開にかかり、其民は移住民にかかると云うと雖(いえど)も、実は欧州にて尤(もっと)も自主自治の精神に逞(たくまし)き人、集り来りて之(これ)を率うる所」というのだ。

アメリカにおける普通教育の普及も、プロテスタントの京教の役割も、この「自主自治の精神」を生み出すためのものであったことを『実記』は指摘している。

共和制への批判的視点

反面、ホワイトハウスや議会を視察した使節団は、共和制に対しては批判的だった。

「共和国は自由の弊多し」といナ。確かに自由であり、平等であるのは「羨むに足るが如く」としつつも、下層民は勝手気儘ではないか、という。

「上下検束(取締り)を欠くにより、風俗自(おのずか)ら不良なり」と。

それはニューヨークの昼間の光ある活気が、夜ともなれば一転「不良」となるという光と影の指摘にも通じている。

アメリカでの一行が認識したところからいえば、やがて帰国後に自由民権運動に直面するこの使節団の指導者たちは、人民の「自主」や「自由」の重要性を知らなかったわけではなかった。

いや知っているがゆえに、共和制の弊害や「自主」「自由」のもつ限界の方へ視点をあわせ、早急な近代天皇制創出に際して、それは有効に機能しない、むしろ有害ですらある、とみたというべきだろう。

自由民権運動における「自由」や「民権」の主張に対して、明治政府が先手先手と弾圧の手を打っているのはそのためである。

民権運動の主張する「自由」と「民権」が国家にとってどのような役割をするかを、政府の指導者たちは知ったうえでの対応とみるべきだろう。

産業革命の国イギリス

イギリスでの使節団の報告は、アメリカと同じように二十巻が当てられている。

使節団がイギリスで見たものは、この国が世界第一の鉄と石炭の産出国であることだった。

産業革命発祥の地であることを確認し、大工業国家・大貿易国家であることを知り、資本主義国家がいかなるものであるかを目擘・体験したといえよう。

副使大久保利通が「英国の富強をなす所以を知るに足るなり」、とくり返し手紙に書いて、留守政府の西郷隆盛や大山巌などに送っているのもそのためである。

この産業革命に発するイギリスの富強の背後には、「英国の属地は、五州中に散有し、国民の利益は常に海上貿易にあり」という植民地支配があったことも使節団は知っていた。

一行がイギリス政治にみたものは、アメリカの共和政治とのちがいである。

その立君政治と議会との関係を、「一等宰相を任ずるは、皇帝の特権なり、皇帝の権は立法行法を兼ねたりとも云うべし」と、「皇帝」の特権に比重をおいてとらえていることは留意してよい。

大久保が帰国直後の憲法制定に関する意見書で、イギリスを念頭におきつつ、天皇中心の中央政府の強力な集権化を力説していることをここでは指摘しておこう。

岩倉使節団とほぼ同じ時期に派遣された左院視察団のなかに、安川繁成(しげなり)少議生がいる。

彼には彼の編になる『英国議事実見録』三冊)、『英国政事概論』前後編、各三冊)、さらに『英国新聞紙開明鑑記』(二冊)がある。

ともに一八七五年(明治八)に刊行されているが、安川はイギリス滞在中、議事院に三十九回(うち、上院には十九回)足を運んで実態を見聞し、また、専門家から政治制度を詳細に聞き取って調査をし、この諸報告書を書いた。

これは左院視察団の報告書「視察功程」のなかのひとつだが、岩倉使節団の「理事功程」とともに、『実記』叙述の資料になっている。

岩倉使節団はイギリス各地を巡覧したから、地域による政治の実態の差も感知した。

そこでは、「立君」「共和」「貴顕専治」の三つの政治形態が渾然(こんぜん)としていることを知り、「真に一種の妙機」がここにある、と述べている。

資本主義の矛盾と実感

一行はまた、商人の「集会所」や「会議所」などが、資本主義国家のブルジョアジーの機能と役割に不可欠のものであることを、日本の現状と対比して注目した。

さらに、ここでは資本家(「起作人」あるいは「起作者」と表記)と労働者(「職工」)は、「相親和すべき情」をもつことを前提としていることも知った。

だから、イギリスのブラッドフォード市長サー・タイタス・ソルトが、一八五一年から建設にかかり、七一年に完成させたモデル社会としてのソルテヤの工場村に注目し、訪問しているのである。

他方では、ロンドンでガス会社のストライキに遭遇し、街々のガス灯が忽然として消えたことを体験している。

資本家と労働者の階級対立を、あとでみるパリ・コミューンの問題とともに痛感させられているのだ。

その場合の使節団の見方は、つぎの一文に明白である。

| 各国を歴游して、職工の情態をみるに、多くは椎魯(ついろ=おろか)愚昧(ぐまい=智なし)にて、貧窶(ひんる)不潔に安んじ、快を目前にとり、永遠の慮(おもんばかり)なし。是(これ)下等社会の通態なり。 |

それは下層社会をみる愚民観といってよい。

そのことはのちの明治政府の日本の「下等社会」の見方にも通じている。

さて、このように日本と同じ島国であり、君主制であるイギリスへの関心の深さにもかかわらず、そこに見出されたのは何よりもイギリスと日本との落差の大きさだった。

この落差の歴史的時間を『実記』はほぼ三十年とみている。

だから『実記』は、イギリス視察の結論において「感触を我に与ふる所、亦甚だ親切ならず」という。

ここにいう「親切ならず」とは切実ではない、という意味である。

イギリスの貿易の景況に留意することは、日本にとって喫緊かつ必要なことなのだが、政治や国民の状況は、「未だ我に緊要なる所をみず」と断言する。

ここでも、使節団が近代日本構築への選択肢の取捨を意識していることがわかろう。

使節団のパリ・コミューン認識

先を急ごう。フランスはどうか。フランスへ当てられた『実記』の巻数は九である。

イギリスでの国内巡覧とちかってフランスは、バリとそわ周辺のみを使節団は見た。

パリに入った瞬間、「名都の風景、自ら人目に麗し」といい、一行は、この地が「文明の中枢」だという感を強くもつ。

ロンドンが「世界天産物の市場」であるのに対し、ここパリは、「欧州工芸の地」であり「流行の根元」であるとみたから、「世界工産物の市場」というべきだ、といい、将来日本が欧米に輸出の道を開く場合には、このことに注意することが大事だろう、とコメントしている。

使節団は、パリ・コミューンの砲弾あとを修復中の凱旋門に見ている。

一行のパリ入りは、パリ・コミューン崩壊後一年半であったが、彼らの目には普仏戦争(一八七〇~七一年)による「普(プロシア)軍の禍(わざわい)より、「コンミュン」の禍い尤(もっと)も猛なり」と映じたのである。

パリ・コミューンを『実記』は「暴徒」とか「賊徒」と表記しているが、ここで使節団は、「冥頑(めいがん)」(道理にくらく頑固)にして「鷙悍(しかん)」(荒々しく強い)な「中等以下の人民」の存在を認識するとともに、これまでの「西洋各国、上下に通じ風俗美なり」という先入観は、「大なる誤なり」と述べているのである。

このパリ・コミューン認識は、反面、それを徹底的に弾圧した大統領ルイ・アドルフ・テイエール(一七九七~一八七七)への称賛と親近感になっている。

当年七十五歳の「老練熟達の政治家」たるこの大統領を、『実記』は、「短少なる老翁にて、言容温温、和気掬(きく=手ですくう)すべし」という。

ここにも使節団の階級的視座があった。

マルクスの『フランスの内乱』(一八七一年)やエングルスの痛烈きわまるティエール批判とはまさに対照的である。

ロシアの貴族専制への疑問

北のセントペートルボルク(旧レニングラード、現サンクトペテルブルグ)まで足をのばした使節団は、ロシアが一八六一年の農奴解放令にもかかわらず、以前として貴族専制国家であることを知った。

一国の文明度を総生産力や「自主」「自由」との関係でみようとしていた使節団にとっては、この貴族専制国家の国力とその発展には疑問をもたざるをえなかったのである。

それまでの日本は、英・仏以上にロシアへ畏怖心をもっていた。

ロシアを「最大最強」、「世界を飛泉する志を抱」く国と考えていたのである。

だが、そのような先入観は「鎖国井蛙(せいあ=井の中の蛙)の妄想」であり、醒めた目で歴史は見なければならないと自戒している。

そこには今後の日本のあり方、つまり日本は将来英・仏に親しむべきなのか、ロシアと接近すべきか、はたまたプロシアやオーストリアと組むべきなのかという、国際関係における日本の選択肢に絡む問題があった。

しかし、いずれを選ぶかには言及していない。

オーストリアへの厳しい目

『実記』があげる大国には、さらにプロシア(ドイツ)とオーストリアがある。

プロシアはあとで述べることとし、オーストリアについてはどうか。

使節団のこの国の歴史をみる目は、自主・自由との関わりにおいて厳しい。

オーストリア=ハンガリー二重帝国の成立した一八六七年(慶応三)以来、国内では立憲政体がとられたものの、まだわずかに六年を経たにすぎず、「自由の精神始めて旺(おう=盛んの意)するの際」ではあるが、西欧の諸国との落差はなお四十年もある状態だという。

オーストリアの制度にはアリストクラシー(貴族制度)の余風が残っており、日本の明治以前の状況と異ならない、というのである。オーストリアには『実記』三巻が当てられている。

「生理に勤勉する力」

これまでみてきた大国のうち、『実記』は米・英・仏を「三大国」とする。

この三大国は、「地広く民多く、其営業の力は、常に満地球に管係を及ぼす雄国」だという。

ここにいう「営業の力」は、すでにみた「物力」とほぼ同じ意味(総生産力)ととらえてよいだろう。

これは使節団の各国をみる文明観、ひいては国の富強をみる視点でもある。『実記』はいう。

| 国の貧富は、土の肥痩(ひせき)にあらず、民の衆寡にもあらず、又其資性の智愚にもあらず、惟其(ただその)土の風俗、よく生理に勤勉する力の、強弱いかんにあるのみ。(太字は原文より、以下同) |

36

国が貧しいか富んでいるかは、土地が肥えているか痩(や)せているかではない、人民が多いか少ないかでもない、また生まれつき賢いか愚かかということでもない。

その地の人びとが生存の原理に基づいてどれだけ勉め励むか、その総生産力の強弱にある、というのである。

ついでにいえば、この「国の貧富」という言葉はそのまま「国の強弱」という表現におきかえられて、副使大久保が帰国後、一八七四年(明治七)の殖産興業に関する建言書の冒頭の文言となった。

「大凡(おおよそ)国の強弱は人民の貧富に由り、人民の貧富は物産の多寡に係る。

物産の多寡は人民の工業を勉励すると否(あらざ)るとに胚胎(たいはい)す」である。

「沃土の民は惰なり」

さて、使節団における文明観は、文明の対極にある地域を『実記』がどうみているかを知れば、より明確となろう。

「熱帯の地方」は、寒さのための衣服は必要としないし、食糧も周辺に豊富だから備蓄は不要である。

家屋は風雨を防ぐのにそれほど切要ではない。

だから食べては臥し、目覚めればあたりの穀物や熟した果実をとって生活できる。

「其生理の易き、如此くなるを以て、民の繁息することも、亦草木と一般なり」という。

熱帯地方では、知能を労することも、艱難に耐えて事業をおこす意志もまったくない。

それはむなしく生命を保続しているにすぎない。

だから、「古の語に曰(いわく)、沃土(よくど)の民は惰(だ)なり」、つまり、何もしないでも生活できる地味の肥えた土地の民は怠惰だ、という中国の古典の言葉を引用して、そのような怠惰な民のいるところに文明がおこるはずはない、とみる。

それは当時のヨーロッパのキリスト教世界を中心とした「万国公法」(国際法、国際公法)の世界の文明区分と重なっていた。

そこでは、欧米キリスト教国としての文明国を基準とし、半未開国と未開国の三つの国家群や地域に分けられている。

これは福沢諭吉の『文明論之概略』における文明・半開・野蛮という分け方と共通している。

共通しているというより、福沢がヨーロッパにおけるそうした見方にならっていた、というべきだろう。

西洋諸国こそが文明国であり、東アジアの中国や日本は半開(文明と野蛮の中間)であり、アフリカやオーストラリアなどは野蛮と位置づけられていた。

『実記』は、この野蛮にあたる地域を東南アジアにみている。

東アジアは、いうところの半開ないし半未開国とされており、ここは文明化の可能性をもつところとし、日本にはその可能性があるとみたのであった。

4 「小国」への関心 top

相対的に高い関心

さて、これまでみてきた大国に対して、『実記』は小国としてベルギー、オランダ、ザクセン(ドイツ東部)、スイス、デンマークをあげる。

そして『実記』は、ペルギー・オランダ・スイスは各三巻とし、デンマークに一巻、ザクセンには一巻の一部を当てている。つまり、これらの小国への巻数十巻余は、『実記』全百巻の一割強となる。

これはドイツの十巻とほぼ等しく、フランスの九巻よりも多い。

もし、国民性において「活発にして、智巧あり、酷だ学芸を好み、みな自強の力に強し。戦時に於ては、強健の兵を出す」という北欧のスウェーデン(二巻)をも小国に加えれば、小国の巻数は十二巻余を占めることになる。

『実記』の構成巻数は、当時の日本からの留学生数などからみて、各国への関心度のメルクマールとしてよいと思われるから、使節団の小国への関心は決して低いとはいえない。

いやむしろ相対的には高かったというべきだろう。

明治維新のリーグーたちが、米欧の大国のみならず小国に対してかくも高い関心をもったことは、『実記』によって初めて明らかになった重大な事実である。

充実した気力と兵士たちの強さ

では、これらの小国をどうみたのか。ベルギーとオランダは国土の広さと人口からいえば、「我筑紫(わがつくし)に較すべし」、つまり北九州のほんの一部に匹敵するにすぎないとし、つぎのようにいう。

ベルギーとオランダの二国の土地は痩せた湿地だが、人びとは努力を重ね、大国の間にあって自主の権利を貫いている。

そして、総生産力は大国をはるかに凌ぐのみならず、ヨーロッパ全体にも関係するほどのものをもち、世界貿易においても影響を及ぼしている。

それほどの力を発揮しえるのは、人民がよく勉め、よく励み、よく協力一致して力を尽しているからにほかならない。

だから、「其我(そのわれ)に感触を与ふること、反(かえつ)て三大国より切なるものあるべし」という。

ベルギーとオランダから感じとるものは、米・英・仏の三大国以上のものがある、と断言して憚らないのである。

ここには、小国が大国の間にあって独立を保つためには、自主の権利を貫くこと、人民が協力・勉励して総生産力を高めることが必要であることが強調されている。

さらに小国に不可欠なものは、充実した気力とともに兵士たちの強さであるという。

小国が小国として中立・独立を保つには、みずからの国を守るための国中に溢れる国民の気力と、訓練を重ねた強健・熟達の一般兵士たちの力が必要なのだ、と力説するのだ。

凡(およ)そ欧州に於て能(よく)独立を全くせる小国は、其兵の強健非常なり、ベルギー、デンマーク是なり。

其人民の気象も亦みな強し。

ベルギーの人民は、健にして善く戦う。狭小の国を以て、大国の間に介し、其国を立(たつ)るや、自ら守るを以て主とす。(中略)

戦時に当り、敵国の兵士、意気みな張るの際に於て、中立の権を全くするには、必ずや其力能く四境に溢(あふ)るるの鋭なくんば、安(いずく)んぞ能(よ)く中立を守るを得ん。

ベルギーの民、みな兵に慣(なら)い、的射の集会行(おこなわ)れて、一般みな武を嗜(たしな)み、其兵役につくや、意気剛壮にて、技術に閖熟せること、大国も及ばざる所あり。 |

スイスをどう見たか

この小国の中立の保持と、独立を全うする典型を、『実記』はスイスに見ている。

『実記』は端的にいう。

此(この)国の政治を協定するや、唯(ただ)三章あるのみ。

自国の権利を達し、他国の権利を妨げず、他国の妨げを防ぐ、是(これ)なり。 |

ここにいう三つの条件、つまり、①自国の権利を貫くこと、②他国の権利を妨げないこと、③他国の妨げを防ぐこと、この三か条こそが、スイスの中立・独立の基本原則だと明言するのである。

そのためにスイスは、第一に、中立・自衛の体制をとっている、と記す。

すなわち、ひとたび隣国との争いになるや、中立を堅持して一兵も国境のなかには入れず、

「敵来れば之(これ)を遂(お)い、又他国の権利を重んじ、敵兵も其国境を出れば、即(すなわち)止て遂(お)はず。他国の地に入りて、兵を動かすことをせず」。

さらに、つぎのように述べる。

外国侵入の防禦(ぼうぎょ)は、国中みな奮ふて死力を尽すこと、火を防ぐが如し。

家家にみな兵を講じ、一銃一戎衣(じゅうい)を備へざるなし。

殊(こと)に山地の戦に慣熟し、嶮(けん)を越へ岨(そ)によりて、敵と拒戦するに長じ、散兵の運動につとむ。

隣国より来(きた)り侵すときは、民みな兵となり、先んずるに壮丁を以てし、其年高きも、四支猶(なお)健なる以上は、みな兵となる。

婦人は軍糧を辨(べん)じ、創傷を扶(たす)け、人人死に至るも、他より其権利を屈せらるるを耻(は)づ。故に其国小なりと雖(いえ)ども、大国の間に介し、強兵の誉れ高く、他国より敢(あえ)て之(これ)を屈するなし。(太字は原文より) |

これはスイスの民兵制のことである。

民兵制によって個々の家々が最低限の武装をし、ひとたび隣国からの侵略がはじまると、老いも若きも、男も女もそれぞれの持ち場で力を尽し、決して自国の権利が他国に屈しないよう死を賭して戦いぬく。

小国の自主・独立の気慨が縷々述べられているのである。

そのために第二に、「内には文教を盛んにして、其自主の力を暢達(ちょうたつ)す」ることが指摘される。

ここでは小学校教育の実態が詳しく報告され、東西両洋の違いがあらためて対比される。

「道徳政治」より出た「東洋の学」は、「只修身の一科より推充し、無形の理学、高尚の文芸を玩(もてあそ)」び、「日用生理のことに至(いたり)ては猥俗(わいぞく)なりとて曾(かって)て慮(おもんばか)り及さ」ないのに対し、西洋はこれに反するという。

つまり、西洋では「其所謂(そのいわゆ)る学は、皆人の財産生理に困難なく、国民の義務をつくすに欠乏なきことを、学知するを本となし、有形の理学を務め、営生計理の実事を講ず」と。

これは東洋の学(教育)の空理空論に対して、西洋では実理的、合理的な学(教育)がなされていることを指す。

「美風善行も、一般の人民に及」ばない東洋に対し、「未来に冥福」を追い求め、「其生理を熟究するにより、礼節をしり、野蛮の行を脱」するのが西洋だ、とみているのである。

これと関連して第三に、愛国心教育についてふれている。

小学校で歴史を教える主意は、

「先世の志をつぎ、世世修美に赴きし順序を、其脳漿(のうしょう)に浸漬(しんし)し、愛国の心を養ふ所にて、東洋歴史の体裁と大に異なる」といい、ウィリアム・テルの話やスイス人傭兵の忠誠心と武勇をたたえたルツェルンの「獅子洞」(「瀕死のライオン」像)の例をあげている。

国民の自主と愛国心教育とは一体不離のものとしてとらえられているのである。

それはアメリカでも同様だった。

「嗚呼(ああ)、五州の内、大小国を分ち、各其俗に安んじ、自主を遂(とげ)れば、皆我(みなわが)生国を愛するの心は、勃勃(ぼつぼつ)として已(や)む能はざること、猶(なお)其身を愛し、其家を愛するに同じ。

(中略)

故に愛国の心は、人情の自然に発し、忠厚の根元となるものなり。

欧米の民開化を論ずるは、愛国の心より始る。(中略)欧米の民を育するや、先んずるに国史を教ふ。

愛国心を導く所なり」。 |

愛国心はそれぞれの国の人情の自然に発するものであり、欧米での開化の問題も愛国心からはじまる。

なるがゆえに、その国の歴史を教えることは、愛国心(パテリオチック)を養うことになるのだ、と述べるのである。

使節団の一人、理事官佐佐木高行もまた、つぎのように記している。

スイス・オランダは小国なるに、実に行届たると見え、何事も小国丈(だ)け相応の仕拵(しこしらえ)にて、役所向等も至って質素に見ゆるなり。

各人の心持も同様にて、謹慎して大国の侮を受けず、信義を以て十分に国威を輝せり。

吾国今日の形勢は、ちと気高き風に過ぎたり。スイス・オランダ等尤(もっと)も見習度事なり。(『保古飛呂比』明治六年三月末条) |

小国たるスイスやオランダは、小国としての体制と精神に徹して大国の侮(あなど)りも受けず、信義をもって国威を発揚しており、日本としてはもっとも見習いたい国だ、というのである。

使節団が感じとったもの

国民自主の生存の原理においては、大国とても畏(おそ)れる必要はなく、小国とても侮ってはならない、「国民自主の生理に於ては、大も畏るに足らず、小も侮るべからず」。

これは岩倉使節団が、ウィーンの万国博覧会で各国の出品をみたときの感想である。

イギリスやフランスのような、商工ともにすぐれた文明大国のものもあるけれども、ベルギーやスイスのような小国の展示品でも、「民の自主を遂げ、各良宝を蘊蓄(うんちく)すること、大国も感動せらる」という。

ドイツ(プロシア)は大国であり、ザクセンは小国だが、工芸ではザクセンはドイツに決して劣ってはいない。

ロシアは大国だけれども、小国のものとはくらべものにならない。

大国オーストリアの展示品をみると、努力して辛うじて文明国に列しているというにすぎない。

これらはほかでもない。「民に自主の精神乏きによるなり」と、『実記』はいいきっている。

そしてこれに続くつぎの言葉も注目してよい。

| 噫(ああ)此等の競ひは、是(これ)太平の戦争にて、開明の世に、最も要務の事なれば、深く注意すべきものなり。 |

人民の自主の精神は、同時に「太平の戦争」、つまり資本主義における自由競争の原理ともっとも深く関わっていることを、使節団は自覚していた。

岩倉使節団は欧米において、大国と小国を対比しながら、小国のあり方とともに、近代国家にとって何がもっとも大事なのかを感じとっていた、といえよう。

5 ビスマルク、モルトケの印象 top

ビスマルクの演説

では、ドイツ帝国(プロシア)での岩倉使節団はどうだったのか。

ドイツ帝国は日本の廃藩置県(一八七一年)と同じ年に成立した若い統一国家である。

そしてこの国には、かねてその盛名を耳にしていた宰相ビスマルク(一八一五~九八)と参謀長モルトケ(一八〇〇~九一)がいた。

首都べルリンヘ使節団が着いたのは一八七三年三月九日、三月十一日に皇帝ウィルヘルム一世に謁見した使節団は、十五日、ビスマルクの招宴に出席する。

プロシアを中心にドイツ帝国を実現した「鉄血」宰相ビスマルクは、ここでみずからの生い立ちと、プロシアからドイツ帝国への形成過程とを重ね合わせて大演説をした。

この演説でビスマルクが強調したのは、「万国公法」に対する小国と大国との関わり方のちがいであった。

すなわち、小国は一生懸命努力して「万国公法」を守ろうとするが、これに対し、大国はみずからに利のあるときは「万国公法」に固執するけれども、ひとたび自国が不利となるや、兵威をもってそれを踏みにじる、というのである。

ビスマルクは、一小国だったプロシアがドイツ帝国へと大国化するプロセスを、十九世紀後半の弱肉強食のヨーロッパ国際政治のなかで泳ぎぬいたみずからの生い立ちとからめて説いたのである。

そしてプロシアの軍事力発動に対する各国の非難に対しては、ドイツは、「只(ただ)国権を重んずるにより、各国互に自主し、対等の交りをなし、相侵越(あいしんえつ)せざる公正の域に住せんことを望むものなり」といった。

ビスマルクは、ドイツは自国の国権を重んじ、各国が自主対等のつき合いをし、お互いに侵すことのない国際関係を望んでいるにすぎないのだと、各国の非難の矛先をかわしたのである。

そして、彼は続ける。

欧州親睦の交は、未だ信をおくに足らず、諸公も必ず内顧自懼(ないこじく)の念を放つことは、なかるならん。

是(これ)予が小国に生じ、其(その)情態を親知せるにより、尤も深く諒知(りょうち)する所なり。

予が世議を顧みずして、国権を完にせる本心も、亦此に外ならず。 |

現在のヨーロッパの国際関係に信頼のおけないことは、使節団諸公もふり返ってみればわかることではないか。

小国に生まれた私はそれを身をもって体験している。

各国の非難にもかかわらず、国権を全うしようという本心はこれ以外にない、とビスマルクは説明したのである。

そして、いま日本が国際関係を結ぶにあたって、国権自主を重んずるドイツこそがもっとも親睦すべき国にほかならない、とそのスピーチを結んだ。

『実記』は、レセプションでのビスマルクの言葉につき、「甚だ意味あるものにて、此侯の辞令に嫻(なら)へると、政略に長ぜるとをよく識認して、玩味すべき言と謂(いい)つべし」と記している。

表現に熟達し、政略に長じたビスマルクの発言の深い意味を十分認識して、くり返しよく考え、理解しなければならない、というのである。

もとより、使節団の首脳は、幕末の外交経験によって、「万国公法」の実態が、必ずしも頼むに足らず、また守るに足らないことを知ってはいた。

にもかかわらず、彼らはビスマルクの口からヨーロッパ国際政治の実態に則した話として直接それを聞いたことによって、あらためてよくよく考えてみなければならない、と感じたのである。

「玩味すべき言」という『実記』の意味深い言葉がそれを示している。

モルトケの議会演説

『実記』は、さらに使節団帰国後の一八七四年二月におけるドイツの軍事力増強に関するモルトケの議会演説を載せている。

わざわざそれを『実記』に載せているのは、さきのレセプションでのビスマルク演説が、このモルトケの議会演説の内容と一体のものだったからだろう。

モルトケの演説要旨の根幹は、「法律、正義、自由の理」などは、国内を保護するには足りるけれども、対外的な国際関係にあっては、「兵力にあらざれば不可なり」というにあった。

つまり、「万国公法」を左右するのは、「国力の強弱」であり、「局外中立して、公法のみ是循守(これじゅんしゅ)するは、小国の事なり。大国に至ては、国力を以て其権理を達せざるべからず」とする。

ここには小国と大国の国際関係への対処の仕方が、国力=軍事力に関してまったく対蹠的であることが明言されている。そして、モルトケはこの議会演説をつぎのように締めくくる。

現今の形勢を度(はか)るに、十二年間、乱なきこと保ち難し。

一旦平和を隣国に失ふことあれば、速(すみやか)に戦うを善(よし)とす。

是(これ)他なし、我(わが)国威を万邦に輝かし、且(かつ)我人民は名誉勝利を貪(むさぼ)るものにあらず、只太平を好む人民たることを、世に顕明ならしめんと欲するなり。

今此(ここ)に希望するは、特に太平を保つのみにあらず。此太平を管領し、万国をして、ドイツは欧州の中心に位し、全欧州の太平を保護するものなりと謂はしめんと欲す。

是(これ)軍備を振整するにあるのみ。 |

木戸孝允の反応

国際間の平和をかかげつつも、結局は兵力を前提としてドイツをヨーロッパの中心に位置せしめ、「全欧州の太平を保護する」というこの発想は、まさに大国主義といってよい。

さきのレセプションで使節団の副使木戸孝允は、食事の際、すすめられてビスマルクの右側に座ったが、いま日本との親睦に必要なら有能な人材を選んでドイツから送ろうか、というビスマルクの誘いに対してつぎのように答えている。

“日本の人民もドイツの人民と少しも異なるところはない。

ただ数百年間国を鎖していたから、世界の情勢に暗いところがあり、まだ世界を研究する余裕もない。

国際的に遺憾とするところは少なくはないが、願わくば努力を重ねて速やかにその地位に進むようにしたいと祈っているのだ”と(『木戸日記』明治六年三月十五日条)。 |

やんわりとビスマルクの要請を断わり、日本の自主的な努力を期待してみてほしい、といっているのである。

木戸のビスマルクに圧倒されまいとする心意気が示されているといえよう。

あとでみるように、結局日本は、ブロシアからドイツ帝国への道、つまり小国から大国への道を、アジアのなかで選んでいくが、それは木戸や大久保利通らが没した後のことであった。

岩倉使節団にとってのプロシア(ドイツ)の道は、感銘を受けつつも、この時点ではなお近代日本創出のための選択肢のなかのひとつ以上のものではなかったことを、ここでは留意しておこう。

このようにみてくると、岩倉使節団の探った欧米における選択肢として、『米欧回覧実記』から読みとれる近代国家創出の路線は、二者択一の形でいえば、大国主義か小国主義か、ということになろう。

この選択肢は、この時点ではまだいずれも「未発の可能性」としての選択肢以上のものではなかったのである。

では、この「未発の可能性」としての選択肢が、明治十年代にどのような国のかたちとして主張され、いかなる道すじを遖っていくのか、それをみることにしよう。

top

****************************************

|