|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅲ 「小日本主義」の登場

――――大正デモクラシーの中で――――

1 「大日本主義か小日本主義か」――三浦銕太郎 top

三浦銕太郎(てつたろう)の経歴

明治国家の大国路線に痛烈な批判を投げかけたのは、三浦銕太郎(一八七四~一九七二。鐵牛・鐵太郎とも)である。

彼は「日本近代史上ほとんど知られていない人物」(松尾一九九八)とされているから、松尾載允氏の研究に拠りつつ、経歴の概略を示しておこう。

三浦は米欧回覧を終えて岩倉使節団が帰国した翌一八七四年(明治七)、静岡県の自作地主の家に生まれた。

東京専門学校(のち早稲田大学)で経済学の天野為之(ためゆき)の教えを受け、九六年に卒業し、九九年(明治三十二)、東洋経済新報社に入社する。

東洋経済新報社は、町田忠治(のち民政党総裁)によって一八九五年(明治二十九)に創設され、月三回の経済専門の旬刊誌『東洋経済新報』(以下、『新報』と略称)を刊行しており、九七年からは町田のあとを天野が経営・編集していた。

『新報』はやがて、あとでもふれる植松考昭(ひさあき=一八七六~一九一二)が三浦らとともに実務を担当する。

一九一〇年(明治四十三)には月刊誌『東洋時論』が創刊され、三浦は編集長となつた(翌年、石橋湛山(たんざん)が入社、編集に当たる)。一九一二年(大正元)植松の死去に伴い、三浦は新報社の代表社員・主幹に就任、『東洋時論』は『新報』と併合された。二一年(大正十)、新報社の株式会社改組により、三浦は主幹のまま代表取締役・専務になり、二五年には退任した(後任が湛山)。

敗戦後の一九四六年(昭和二十一)、三浦は山川均提唱の民主人民戦線結成に際して、高野岩三郎・石橋湛山らとともに世話人になり、同年、湛山の大蔵大臣就任により新報社の取締役・会長となるが、四七年、退任し、七二年(昭和四十七)に没した。

『東洋経済新報』と三浦

三浦の拠っていた『東洋経済新報』の社論の性格と動向および『新報』の三浦をめぐる人間関係の一端を、松尾氏はつぎのように述べる(松尾一九九八)。

日露戦争の不況の中で、軍拡反対、悪税廃止の声が財界を蔽(おお)い、商業会議所連合会を中心にはげしい要求運動が展開される中で、新主幹植松考昭のもと、『新報』の主張はにわかに急進化した。

植松は政府の軍拡政策の根源をつき、かつて藩閥勢力と戦った政党勢力が、一九〇〇年の政友会結成いらい「元老政治」の一翼に組みこまれたことを的確に指摘し、この構造を打破する唯一の方策として普通選挙制度の採用を主張した。

当時自由主義的政論家の中でも、普選論者はきわめて少数で、普選論者すなわち社会主義者として政府に危険視されているときだけに、『新報』の普選論は異彩を放ち、それだけ当時の普選運動に力を添えた。

著名な社会主義者片山潜が、かつて労働組合期成会の事業を助けた植松考昭の手引きで新報社に入ったのはこのとき、一九〇九年夏のことであった。 |

さらに、つぎのように続く。

| 片山は中国の覚醒をいち早く看破し、『新報』の社論を中国侵略反対に転向させるなど、社内に大きな影響力を及ぼしたが、この穏健な社会民主主義者の影響を社内でもっとも強く受けたのは、毎日同じ机で並んで仕事をしていた一五歳年少の三浦であった。 |

片山潜(一八五九~一九三三)はいうまでもなく、数多くの争議を指導した著名な労働運動家であり、のちにモスクワでコミンテルン幹部として活躍し、日本共産党創立にも大きな役割を果たしたことで知られる。

また、植松は天野為之門下で三浦と同期であり(三浦より二歳年下)、一八九八年(明治三十一)、三浦より一足早く東洋経済新報社に入社して、健筆を振るっていた。

『新報』創刊以来の経済的自由主義に加え、政治的自由論の基礎を築いたのである。

彼らに思想的刺激を受けた三浦は、どのような論陣を張ったのか。

「帝国主義の暗影」

三浦銕太郎は一九一一年(明治四十四)、『東洋時論』三月号に「帝国主義の暗影」と義題する論稿を書いた(『三浦銕太郎論説集 大日本主義か小日本主義か』所収。以下『論説集』と略称。引用は主として『論説集』による)。

この論稿発表は、日本が韓国を併合した翌年であり、大逆事件での幸徳秋水らの死刑執行の年でもあった。

「今日の帝国主義なるもの」は、「国家主義の一進したもの」であり、「国家主義に海外発展を付け加えたもの」だといい、「国民の膨脹主義、領土拡張主義である」と規定し、「要するに帝国主義は自国民の膨脹のために領土を拡張せんとするものであって、これがためにはいかに海陸に軍備を張るも、あえて辞せざるものである。これを飾りなくいえば併呑主義にほかならぬのである」と述べる。

しかも、この帝国主義は、「国民の自負心を満足」させ、「この感情はすこぶる強烈であって、海外に領土を得て、国旗が翻れば、人民は歓呼するのである」と、ややもすると陥りがちな国民感情の動きについても指摘したのである。

三浦はこの論稿で、英、独、仏、米、露、伊、オーストリア、ハンガリーおよび日本という八か国の軍事費が、この十六、七年間に約二倍に増大し、国債を含めると軍事費は総歳出の二分の一を占めることを各国の統計数字で示した。

この間、日本の総歳出は六倍余となり、国民がその軍備の負担の犠牲になり、そこから人民の不平の声がおこり、社会主義的思想が勃興し、ために社会政策を必要とし、歳出はさらに増大して財政難に陥りつつある、と「帝国主義の一大暗影」を指摘したのである。

真っ向から軍備拡張に反対

さらに同年、「帝国主義の恐るべき側面」(『東洋時論』明治四十四年九月号)を執筆する。

ここで三浦は、帝国主義は、

①軍備費の過重によって国民が疲弊する、

②多数の良民を犠牲にし、領土拡張の利益を少数資本家に奪掠せしめる政策である、

③保守、専制、武断の政治に傾き、立憲政治の基礎を崩す恐れがある、

④排他主義であって、経済上の保護主義、閉鎖主義であることを挙げ、つぎのように述べた。

要するにこれを種々の方面から考えて、帝国主義は内において、将(は)た外に対して、恐るべき危険の側面を有(も)っている。

而(しこう)して我が国の人心は日清日露の大捷(たいしょう)を得て、著しく膨脹的に傾いて居ることは争われないようである。

而してすでに列国が目を張って見るほどの大軍備を擁し、今また更にその拡張計画を実行せんとしている。上に専制の政府を擅(ほしい)ままに事に任じ、下時勢の赴くままに支配せられて、一人の立って大いにその是非を争うものがない。

吾輩は滔々(とうとう)たる帝国主義の勃興するを見て、切にその前途を憂うるものである。 |

事実、日露戦争後、軍部とりわけ陸軍は、十九個師団の整備にもかかわらずさらに師団の拡充を計画し、とくに韓国併合後の朝鮮駐在の二個師団増設を主張した。世論の大勢は増設反対に向かっていたものの、帝国主義のイデオローグとなっていた徳富蘇峰の領土拡張主義などを背景に、安達謙蔵(あだち・けんぞう=一八六四~一九四八。一八九五年の閔妃(みんぴ)殺害事件に加わる)は、二個師団増設反対論に対して、この反対論では朝鮮も満州もなげうたなければならないが、その覚悟があるのか、と鋭く迫っていた。

「常識的軍備拡張反対論が当時の一般的風潮となっている中で、安達や蘇峰の論拠に沿いながら、反帝国主義に立脚して真っ向から満州放棄論を掲げ、軍備拡張の非合理性を説いて猛然と反対した」(金森一九九一)のが三浦だったのである。三浦は、さきの外に侵略的膨張、内に専制をほしいままにする帝国主義への批判の延長線上に、「覚悟ありや」と迫るこの論鋒に対して、「満州放棄か軍備拡張か」(『東洋経済新報』大正二年一月五日号)および「大日本主義か小日本主義か」(同上、同年四月十五日号)で応えようとする。

「満州放棄か軍備拡張か」

「満州放棄か軍備拡張か」では、「満州掌握論者は結局大陸発展論者にして、同時に必ず軍備拡張論者ならざるべからず。而(しこうし)て軍備の拡張を欲せざるものは、必ず満州放棄論者ならざるべからず。断じてその中間にあるを許さず」という。

三浦の論説のひとつの特徴は、二者択一を提言して妥協を許さず、そのいずれをとるかを明確に主張するところにある。

ここでも彼は陸軍や海軍の軍事費(経常費・臨時費)の明治三十五・三十六年度(一九〇二・〇三年度)と明治四十四・四十五年度(一九一一・一二年度)とを比較し、満州放棄、つまり軍備縮小を実行すれば、陸・海軍費はそれぞれ五千五百万円、四千五、六百万円縮小でき、合算すれば約一億円の国民負担の軽減が可能だ、としているのである。

しかもこの論稿で彼は、

①満州を支配するのは主人公たる中国であるべきであり、

②日本の満州掌握は、その経済的発展を促進せず、また日本の経済的負担(損失)となり、

③満州掌握の政策は世界の中国分割策の「階梯」にほかならず、

④こうした大陸政策は日英同盟の精神と根本的に相容れない、とした。

これらをふまえて、さらに二者択一の問題として提起したのが、「大日本主義か小日本主義か」であった。

「大日本主義」の跋扈(ばっこ)

この論稿の前提には、イギリスの「大英主義」と「小英主義」があった。

三浦をしていわしめれば、イギリスでは大英主義(領土拡張、保護貿易政策)と小英主義(大英主義に反対、内治改善・個人の自由と活動力増進など)は、

「相依(よ)り相輔(たす)け、相伐(う)ち相磨(みが)きて、国民の福利を増進し、その発展を成就するに遺算なからしむ」役割を果たしているが、日本の実情は大日本主義を主張する政党はあっても小日本主義の政党はなく、「政府当路者を見れば、明治維新以来、今日までほとんど大日本主義をもって一貫せり」

といい、さらにつぎのようにいう。

而(しこう)して日清日露の両大戦役を経てこの主義は我が国民の間にいよいよ旺盛を極め、政治上経済上においてはいうに及ばず、思想上、道徳上、宗教上、教育上においても滔々(とうとう)相率いてこの大日本主義に溺没(できぼつ)し、これを謳歌(おうか)し、これを賛揚(さんよう)して、あえてあるいは及ばざらんを恐るるの状あるがごとし。

しからばすなわち我が国においては、大日本主義にあらざれば、民衆の利福を増進し、国運の発展を達成する能わざるか、少なくともこの究極の目的を成就する立場より観(み)て、大日本主義に優るの良法なきかというに、何ぞそれしからん。

否(いな)かえって我が国に小日本主義の思想なく、道徳なく、政党なく、政府なく、独り大日本主義によってのみ支配せられたるがために、将(は)た支配せられつつあるがために、我が国民生活の発展が犠牲に供せられ、損失を蒙りたること幾何なるを知るべからず。 |

つまり、日本においては明治維新以来、とりわけ日清・日露戦争を経て「大日本主義」が跋扈(ばっこ)し、それに支配され続けてきたから、国民がそれによってどれだけ犠牲を蒙ってきたかという自覚がまったくない、とする。

本稿における用語でいうならば、「未発の可能性」としての小国主義(ここでいう「小日本主義」)は、現実の歴史としては展開してこなかったから、その効用を国民は自覚する機会がなかった、ということになる。

「小日本主義」の主張

では、「小日本主義」は「大日本主義」とはどのように相反するのか。

三浦は、「大日本主義」も「小日本主義」も「究竟の目的は跳上り国運の発展、民福の増進」にあり、同じようではあるけれども、その「方法政策」はまったく相容れることはない、とつぎのように続ける。

そもそも大日本主義とはいわゆる大英主義と相同じく、領土拡張と保護政策とをもって、国利民福を増進せしめんと欲するに対し、小日本主義とはいわゆる小英主義にして、領土の拡張に反対し、保護政策に反対し、主として内治の改善、個人の自由と活動力との増進によって、国利民福を増進せんとするものなり。

故に前者は横に広がらんことを期し、後者は縱に伸びんことを欲し、前者は軍力と征服とを先にして商工業を後ちにするに反し、後者は商工業の発展を先にして、誠に必要やむべからざる場合のほかは極力軍力に訴うることを避く。

両者の性質の全く相反することそれかくのごとし。

これをもって、大日本主義は勢い大軍備主義ならざるべからず。 |

筆は、この「大日本主義」に相対する「小日本主義」の内容に及ぶ。

小日本主義は小軍備主義を意昧す。何となればこの主義の眼目とする所は、内外に対する商工業の発展にありて、領土の拡張にあらず、ただ軍備に待つ所のものは、自国の絶対的平和と、対外貿易の安全とを擁護し得れば足り、このほかに何ら望む所なければなり。

かくてこの主義の立場より観れば、軍備なるものは国民生活上、むしろやむを得ざる必要に属し、決してこれによって国民の威厳を維持し、その福祉を増進せんとは願わず。これをもって軍備はこれを極度の小規模に維持するをもって理想とし、産業はいうに及ばず、思想、道徳、文芸、科学の向上進歩をもって誇りとす。 |

端的にいえば、「大日本主義」が軍国主義・専制主義・国家主義であるのに対して、「小日本主義」は産業主義・自由主義・個人主義だ、としているのである。

だから、「大日本主義」は真に日本を発展させるものではなく、むしろ逆に日本の進歩を妨げるところが少なくないのだ、と断言している。

非生産的な軍事費

そして三浦は、彼の手法である統計数字を挙げて具体的に示す。

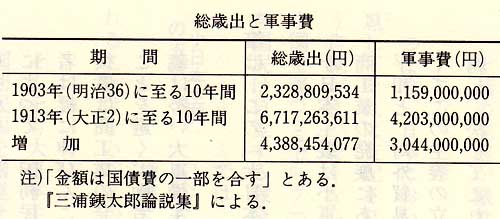

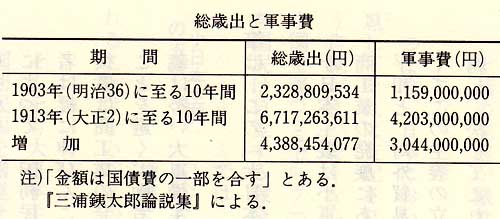

すなわち、日清戦争および日露戦争の前後十年間の行政費・軍事費・国債費の合計を出し、上掲のような計算をしたうえで、つぎのように述べる。

日清戦争を起頭(きとう)とせる十年間の歳出に比し、日露戦争を起頭とせる十年間の歳出は、実に四十三億九千万円を増加し、そのうち、三十億四千万余円は実に全く不生産的なる軍費の増加なりとす。

加之(しかのみならず)、二十七、八年戦役(日清戦争)においては、三億六千四百万円の償金を支那より強取するを得、陸海軍備の拡張のごとき、主としてこの償金によれり。而してまた軍費のための起債額も僅々(きんきん)二億に足らざりき。 |

|

しかるに三十七、八年戦役(日露戦争)の結果は、償金は一文も取れざるのみか、内外債を募集せること約十五億円に上れり。

かくてこの両戦役および戦後の国民の負担の軽重難易、誠に同日の談にあらず、而して日露戦後は国民の負担このごとく容易ならざるに際し、無謀にも、日清戦後の軍備拡張に幾倍せるところの軍備の大拡張を敢行し、遂にその総歳出を、三十六年に至る十年間の二十三億三千万円に対して、六十七億二千万円に激増せしむ。 |

日清戦争では約三億六千万円の償金があったが、日露戦争ではそれが皆無であることを加えて計算すれば、「国民負担額の増加は実に三倍以上に上る」、その最大の原因は「いうまでもなく軍国主義、大日本主義にあり」と三浦は主張し、「しかもその政費の大部分恐らくその七、八割」は、まったく非生産的な軍事費ないしは戦争費となっている、と指摘する。

植民地経営の分析

こうした分析のうえで、彼の筆鋒は日清戦争後に日本の獲得した植民地の経営に鋭く及ぶ。

三浦は、台湾総督府経営補充金、朝鮮経営費、関東州および樺太経営費、植民地経営費総負担額を列挙し、それらがいかば国民の負担増となっているかを計算してみせ、その国民に与える「大犠牲の事実」をどう解釈するか、と問い、かつ「これら植民地の人民の九割は朝鮮人、支那人にして、我が本国と毫も喜憂を頒ち、苦楽を共にするの感情あることなし」と喝破しているのである。

内地と植民地との貿易もプラスではなく、人口問題解決のうえからみてもどれだけの効果があるのか、国防上も果たして有利なのか、と問う三浦は、「要するに」としてつぎのように記す。

少なくとも日露戦後における我が軍備費の増加と海外に領土を獲得せる以来の新領土経営費とは、一にこれ、帝国主義、大日本主義より発せる結果にほかならずして、而して同時に、また我が日本国民のこの誤れる政策に胚胎(はいたい)せる犠牲と損失とを表示するものにほかならざるなり。

これ事実の明示せるところにして、帝国主義者、大日本論者の何ほど強弁するも自ら疲るるのみにして、事実は遂に誣(し=嘘をいう)ゆべからざるを如何せん。

しかも、帝国主義、大日本主義の我が国に及ぼせる禍害は、決して独り叙上の金銭的負担に止まらず、その政治上に及ぼしたる影響、また甚だ恐るべきものあり、他なし、軍閥の跋扈(ばっこ=はびこり)、軍人政治の出現これなり。 |

三浦の主張の要点

これまで正確を期すため三浦の論稿を引用して、彼の主張の内容を紹介してきた。

あらためて、三浦の「大日本主義」と「小日本主義」を要約的に列挙してみよう。

まず「大日本主義」について。

①領土拡大、軍備拡張をめざす。

②そのため軍備費を増大させ、国民に負担増・犠牲を強いる。

③保守・専制・武断の政治京閥跋扈・軍人政治)となり、立憲政治の基礎を崩すおそれがある。

④排他主義で、経済上は保護主義、閉鎖主義となる。

⑤軍国主義、専制主義、国家主義である。

⑥明治維新以後、とりわけ日清・日露戦争以降、「大日本主義」は日本のあらゆる分野に横溢(おういつ=満ち溢れる)した。 |

対する「小日本主義」は、アンチ「大日本主義」の内容となるが、これに対応する形で列挙すると、つぎのようになろう。

①領土拡大に反対し、保護政策に反対する。

②内治の改善、個人の自由と活動力との増進によって、国利民福をはかる。

③商工業の発展をめざし、産業資本の自由な発展を妨げる軍拡費を削減する。

そして、小規模の軍備維持を理想とする小軍備主義をとる。

④産業をはじめ思想、道徳、文芸、科学の向上進歩を誇りとする。

⑤産業主義、自由主義、個人主義をとる。 |

三浦のこの「小日本主義」は、「小英国主義」を下敷きにしていることを、彼自身も言っていることはすでにふれたが、実際のイギリスが「小英国主義」をかかげつつも、植民地を拡大している事実は、彼の主張とは別の問題として考えるべきだろう。

また、三浦はこの「小日本主義」の主張のもとで満州放棄をとなえるわけだが、そこには満州が中国人のものであるという自覚がある。

日本の満州支配は世界の中国分割の一階梯となり、かつ中国大陸の保全に反するとみていたことは留意しておいてよい。

三浦は植民地の拡大(領土拡大・大陸侵略)は、経済的にも政治的にもプラスどころかマイナスであることを強調し、その象徴として満州放棄を提起したのである。

それは三浦の後継者石橋湛山に引き継がれる。

2 「植民地を放棄せよ」――石橋湛山 top

第一次世界大戦前夜

三浦銕太郎が「大日本主義か小日本主義か」を書いた翌一九一四年(大正三)六月、第一次世界大戦の火の手があがり、日本はその八月、日英同盟のよしみを口実に参戦し、ドイツに宣戦を布告した。日本の参戦の目的は、山東省のドイツの権益を奪って三国干渉の報復をするとともに、これを機に中国侵略への手がかりをえ、また太平洋上のドイツ領諸島を手中に収め、国際社会における日本の発言力を高めようとするにあった。

列強がヨーロッパの戦争に目を奪われ、辛亥革命(一九一一年、翌年中華民国成立)後の混乱する中国情勢に対応できないすきをついて、一九一五年(大正四二月、日本(第二次大隈重信内閣)は、中国(袁世凱(えん・せいがい)政府)に二十一か条の要求をつきつけた。

その背景には山東派遣軍および関東軍の軍事力があった。

さらに大戦中の一九一七年(大正六)、ロシア革命がおこるや、翌年、日本政府は、米・英・仏とともにシベリアに出兵し、対ソ干渉戦争の主力をなした。

第一次大戦は連合国側の勝利におわり、一九一九年(大正八)の講和会議には、日本は米・英・仏・伊とともに五大国の一員として会議に臨み、アジアにおける利権を獲得した。

日本は大国主義の意図を、国際的な場で実現したのである。

しかし、日本の大国化は、露骨なアジア侵略を意味していたから、一九一九年、中国では抗議の五・四運動がおこり、朝鮮では三・一独立運動が広がった。

一方、国内は大戦景気による成金ブームをもたらし、技術開発が進み、化学工業が確立し、重工業部門の比重は増大して工業国としての地位を固めた。それは同時に財閥が経済界の支配を強めたことでもあった。

大戦景気で日本の経済と財政は好転したが、輸出が伸びるにつれて国内の生活に必要な品物は不足がちになり、物価は騰貴し、人びとの生活は苦しくなった。

とくに一九一八年(大正七)、シベリア出兵が決定されると、米価は一挙に高騰し、米騒動が主要都市を中心に全国的に広がり、労働争議や小作争議と連動した。一九二一年(大正十)から二二年にかけて労働者や農民の全国的な組織化か進んだのである。

石橋湛山の登場

世界大戦に際して、さきの三浦銕太郎は「戦争は避くべからざるか」(『東洋経済新報』大正三年十一月二十五日・十二月五日・同二十五日号)を執筆し、戦争は「人類の生存上に有害無益であり」、「未来永劫、人類に避け得ぬという結論は、吾輩の解する人類からは、どこからも出てこない」と主張していたが、こうした国内外の情勢のなかで、三浦銕太郎のあとを石橋湛山(たんざん=一八八四~一九七三)が継ぐ。

湛山は東京生まれで、日露戦争勃発の前年に早稲田大学高等予科に編入、翌年哲学科に進級し、哲学者・文芸批評家の田中王堂(一八六七~一九三二)の感化を受けた、とされる。

一九一一年(明治四十四)、二十七歳のとき東洋経済新報社に入社し、『東洋時論』の編集に携わった。

この『東洋時論』の編集には三浦銕太郎と湛山が当たったが、「時論が存在しなければ、のちの湛山はなかったであろう」(『石橋湛山評論集』解説)といわれている。

湛山は編集のみでなく、思想・文芸評論の主要な執筆者として活動の場を与えられ、翌年、同誌の廃刊・併合で、『東洋経済新報』の記者となる。

一九二一年(大正十)、太平洋問題研究会を設立し、幹事となり、また、東洋経済新報社取締役に就任、二四年(大正十三)、三浦退任の後を受けて同社主幹となり、翌二五年、同社代表取締役・専務取締役となった。これも三浦の後任だった。ときに四十一歳。

この間、アダム・スミス、J・S・ミルの経済学研究を行ない、一九二一年からはJ・M・ケインズ研究を独学ではじめ、翌年には新報社同人と「マルクス研究会」をつくったりした、とされる。

湛山のその後についてもふれておこう。

湛山は一九四一年(昭和十六)、東洋経済新報社の社長制新設に伴い、代表取締役社長となり、敗戦後の四六年(昭和二十一)、第一次吉田内閣の大蔵大臣への就任により社長を辞任する。

四七年(昭和二十二)、GHQの指令で公職を追放されたが、五一年(昭和二十六)の解除によって政界へ復帰、五六年(昭和三十一)首相(翌年病気のため辞任)。

五八年政治活動を再開して、「日中米ソ平和同盟」構想を抱き、以後訪中・訪ソを実現したが、一九七三年(昭和四十八)没。八十八歳だった。

湛山への評価

この石橋湛山の生涯や人物については、松尾尊允氏や増田弘氏、あるいは、姜克實(ジャン・クーシー)氏らの著作を参昭していただきたいが、その増田氏は、「湛山は、確固たる見識と遠大な構想と図抜けた勇気とを備えた、わが国で稀にみるリベラルなジャーナリスト・経世家・思想家として再認識されつつある」といい、つぎのように述べる(増田一九九五)。

まさしく彼の真髄は言論人にこそある。経済評論家も、政治家も、言論人という源流から分岐した支流に等しい。

その八八年間の生涯に残した一千九百余の論文(大半は無署名)は、吉野作造をしのぐ近代的民主主義の精神を体現しており、明治・大正・昭和の各時代状況の下で日本の進むべき針路を顕示している。

その最たるものが「小日本主義」の提唱にはかならない。 |

また、姜氏はつぎのようにいう(姜一九九四)。

最近、湛山研究の進展に従って、彼の異彩ある言論活動が世間に広く知られるようになった。

帝国主義全盛期の小日本主義主張、ファシズム戦争への不屈の抵抗、冷戦対立中の「日中米ソ同盟」構想など、時代背景とのコントラストの下で、どれも常識はずれの放言といえる。

これらの言論は、日本近代における自由主義の可能性を示し、近代知識人の良識の頂点を極めたばかりでなく、半世紀以上の歳月が経ちながらも、なお生命力が衰えず、二〇世紀の日本、世界の針路を照射している。 |

姜氏の「常識はずれの放言」という言い方は、必ずしも適当な表現とは思えないが、ここで両者が引用のなかでふれている「小日本主義」の問題に焦点を当ててみることにしよう。

「一切を棄てるの覚悟」

よく知られているように、その主張は、『東洋経済新報』所収のつぎの二論文に集約されている。

ひとつは「一切を棄てるの覚悟」(大正十年七月二十三日号。以下「覚悟」と略称)、いまひとつは「大日本主義の幻想」(大正十年七月三十日・八月六日・同十三日号。以下「幻想」と略称)である。

この二論文の主張は、端的にいえば全面的な植民地放棄論であり、三浦の満州放棄論をさらに徹底したものといってよいだろう。

増田氏によれば、「(三浦の満州放棄は)日本の国防線を長春の北の「鉄嶺線」から「旅順および朝鮮国境」まで後退させるとの意味であり、湛山が唱える植民地全廃論に基づく満州放棄論とは異なっていた」という(増田一九九五)。

湛山は「大日本主義」を、「日本本土以外に、領土もしくは勢力範囲を拡張せんとする政策」(「幻想」)というのだが、「覚悟」はそのサブ・タイトルに、「太平洋会議に対する我が態度」とあるように、一九二一年(大正十)七月十一日、アメリカ政府が日・英・仏・伊に対し、軍備制限および太平洋極東問題討議のためにワシントン会議の開催を非公式に提議したことに対する日本の対応について論じたものであった。

彼は「覚悟」で、「小欲を去って大欲に就くの聡明」さをもて、と述べる。

いうところの「小欲」とは、「朝鮮や、台湾、支那、満州、またはシベリヤ、樺太(カラフ=トサハリン)等の、少しばかりの土地や財産に目をくれて、その保護やら取り込みに汲々(きゅうきゅう)としておる」ことを指す。

この「小欲」にこだわることは、「王より飛車を可愛がるヘボ将棋」で、結局、飛車もとられ、「王も雪隠(せっちん)詰めに会うようなものだと比喩するのである。

湛山は、会議に臨む態度として、政府と国民が「何もかも棄てて掛る」ことが、「一番の、而(しこう)して唯一の道」であって、「身を棄ててこそ、浮かぶ瀬もあれ」という。

もう少し詳しくいえば、つぎのようなこととなる。

もし政府と国民に、総てを棄てて掛るの覚悟があるならば、会議そのものは、必ず我に有利に導き得るに相違ない。

例えば満州を棄てる、山東を棄てる、その他支那が我が国から受けつつありと考うる一切の圧迫を棄てる、その結果はどうなるか。

また例えば朝鮮に、台湾に自由を許す、その結果はどうなるか。

英国にせよ、米国にせよ、非常の苦境に陥るだろう。

何となれば彼らは日本にのみかくの如き自由主義を採られては、世界におけるその道徳的位地を保つを得ぬに至るからである。

その時には、支那を始め、世界の小弱国は一斉に我が国に向って信頼の頭を下げるであろう。

インド、ペルシャ、ハイチ、その他の列強属領地は、一斉に日本の台湾・朝鮮に自由を許した如く、我にもまた自由を許せと騒ぎ立つだろう。

これ実に我が国の位地を九地の底より九天の上に昇せ、英米その他をこの反対の位地に置くものではないか。 |

そして、このような「身を棄ててこそ」の覚悟をするところにこそ、日本が救われる「唯一の道」があり、「この唯一の道は、同時に、我が国際的位地をば、従来の守勢から一転して攻勢に出でしむるの道である」というのである。

批判の予想と反論

この論理は、仮定の問題を含む楽観論だという批判を、湛山は予想したのだろうか。

「幻想」の論文では、 つぎのような二点から批判を予想している。

①すべて放棄せよと述べた地域をしっかりおさえておかなければ、日本は経済的にも国防的にも自立できない。

少なくとも自立を脅かされる虞れがある。

②列強はいずれも海外に広大な植民地をもっているし、アメリカのようにみずからの広大な土地に他国民を入れさせない。日本だけが海外の領土または勢力範囲を棄てよというのは不公平である。 |

①の問題への反論のため湛山は、朝鮮・台湾・関東州への移出入による金額は、二億九千万円余(台湾)ないし三億一千万円余(朝鮮・関東州)で、そのいずれも三億三千万円という「英国に対する商売にさえ及ばぬのである」と述べる。

統計数字を挙げての反論は三浦の手法でもあったが、さらに詳密な数字を挙げて湛山は論じた。

そして、

「朝鮮・台湾・樺太を領有し、関東州を租借し、支那・シベリヤに干渉することが、我が経済的自立に欠くべからざる要件だなどという説は、全く取るに足ら」ないとし、

「我が国に対する、これらの土地の経済的関係は、量において、質において、むしろ米国や、英国に対する経済関係以下である。これらの土地を抑えて置くために、えらい利益を得ておる如く考うるは、事実を明白に見ぬために起った幻想に過ぎない」と断じたのである。

では軍事的にはどうか。

湛山は軍備が必要なのは、「①他国を侵略するか、あるいは②他国に侵略せらるる虞れあるかの二つの場合のほかにはない」という。

いま、政治家も軍人も新聞記者も異口同音に、日本の軍備は他国を侵略するためではないといっているから軍備の必要はない。

他国からの侵略の虞れも、かつてはロシア、いまではアメリカを挙げたりするものの、彼らが日本の本土を奪いに来るだろうか、と述べる。

そして、もし侵略の虞れがあるとすれば、日本のもつ海外領土だろう、という。

したがって、日本が中国やシベリアを勢力範囲とする「野心」を棄て、満州・台湾・朝鮮・樺太などは娶らないといえば、

「戦争は絶対に起らない、従って我が国が他国から侵さるるということも決してない」といい、世人はこれらの地域を、「我が国防の垣である」というけれども、「安(いずく)んぞ知らん、その垣こそ最も危険な燃え草」であり、「その垣を棄つるならば、国防も用はない」と反論するのである。

この「燃え草」である「垣」を放棄するという論は、すでにみた山県有朋のいった利益線確保の国防論へのアンチ・テーゼ(anti-theses=正反対)であることはいうまでもない。

では、植民地=人口問題解決というのはどうか。これに対しても湛山は、一九一九年(大正八)六月末調査の統計の数字を引き、植民地へ移住したのは総計で八十万人だとし、内地に住む者は六千万人であるから、

「八十万人の者のために、六千万人の者の幸福を忘れないが肝要である」とし、海外に多数の人を移住させ、それによって

「日本の経済問題、人口問題を解決しようなどということは、間違いである」と断定している。

海外植民地や勢力範囲維持の効用は、経済的にも人口的にも有効ではなく、「大日本主義無価値論」を強調してやまないのである。

ただ国民のなかには「何となしに国土の膨張に憧るる者」もいるが、世界史の流れからいって諸民族の解放運動は強まりつつあり、

「日本人が、白人と一緒になり、白人の真似をし、彼らを圧迫し、食い物にせんとしつつあることに憤慨しておるのである」と述べて、植民地における民族独立・解放運動の動向を見すえている。

不公平論への反論

それでは②の不公平論に対しての反論はどうだろうか。湛山の論点は以下のように要約できる。

①領土の拡大は四隣の諸民族・諸国民を敵とするものであって、実際には何ら利するところはない。

②列強の有する海外領土は「漸次独立すべき運命」にある。

③日本は「列強にその領土を解放させる策をとるのが、最も賢明の策である」。

例えば、朝鮮や台湾に自治を許し、独立を許したとすれば、英国がインドやエジプトを、

米国がフイリピンをそのまま維持していけるだろうか。

④海外領土の解放は「道徳の力」が必要であり、それは実行することが肝要である。

⑤日本は、資本を豊富にすることが急務である。

その「資本を豊富にする道は、ただ平和主義に依り、国民の全力を学問技術の研究と産業の進歩とに注ぐにある。

兵営の代りに学校を建て、軍艦の代りに工場を設くるにある。

陸海軍経費約八億円、仮りにその半分を年々平和的事業に投ずるとせよ。

日本の産業は、幾年ならずして、全くその面目を一変するであろう」。

⑥日本は「大日本主義」を棄て、海外の植民地・勢力範囲を棄て、

「進んで東洋の全体、否、世界の弱小国全体を我が道徳的支持者とすることは、いかばかりの利益であるか計り知れない」。 |

それでもなお、米国が「横暴」であり、英国が「驕慢(きょうまん)」であったら、どうするか。

(米英が)東洋の諸民族ないし世界の弱小国民を虐(しいた)ぐるが如きことあらば、我が国は宜しくその虐げらるる者の盟主となって、英米を膺懲(ようちょう)すべし。

この場合においては、区々たる平常の軍備の如きは問題でない。

戦法の極意は人の和にある。驕慢なる一、二の国が、いかに大なる軍備を擁するとも、自由解放の世界的盟主として、背後に東洋ないし全世界の心からの支持を有する我が国は、断じてその戦に破るることはない。 |

以上が「一切を棄つるの覚悟」および「大日本主義の幻想」における植民地放棄論の論理であり、結論であった。

湛山の主張の特徴

湛山はこの二つの論文のなかでは、「小日本」という語を用い、「小日本主義」という言葉は一度も使っていない。しかし、「大日本主義無価値論」の論旨は、三浦の「小日本主義」=満州放棄論をさらに徹底させ、その延長線上でのものであるから、「小日本主義」を主張したものといってよいだろう。

松尾氏は前掲『石橋湛山評論集』の「解説」で、「大正デモクラシーの最前線に位置していた」湛山の主張の特徴を、

「第一に彼は小日本主義、すなわち非帝国主義の主張を一層徹底させた」といい、

第二には「国民主権論に立脚する官僚勢力批判」を挙げる。そして、

第三に、「湛山は国民主権論者らしく、民衆の政治的市民的自由の拡大につとめた」としている。

本稿では、小国主義それ自体に焦点を当てているから、湛山の第二第三の特徴についてはほとんど言及していないが、国民主権論に基づく官僚勢力の批判や民衆の政治的、市民的自由とその拡大が、小国主義とセットになっていることはいうまでもない。

それは三浦銕太郎にしても同様である。彼の「政治革新の要求」(『東洋時論』明治四十五年九月号)や「選挙権と民衆」(『第三帝国』大正三年七月一日号)をみるだけでもわかる。

「小日本主義」はたんに植民地放棄論ではないことを指摘しておきたい。

換言すれば、「小日本主義」は、三浦や湛山を通して小国主義の大正デモクラシー的な発現形態として表出したのである。

3 大正デモクラシーの中に占める位置 top

大正デモクラシーとは何か

ここでみてきた三浦銕太郎と石橋湛山の主張は、大正デモクラシーの潮流の中でどのように位置づけられるだうか。

大正デモクラシーとは何をいうのかは、人によってさまざまであるが、この時代に青年期を送った大久保利謙(としあき)氏は「「大正デモクラシー」とは日本の民主主義運動のいわば第二波を指し、さらに、戦後の民主主義運動と対比する意味の称呼である」(大久保一九六四)という。

それはつぎの一文を読めば、時代の流れをより一段と明らかにしてくれる。

近代日本におけるデモクラシーの第一波は明治初期の自由民権運動として現われた。

当時この自由と民権などの一連の言葉がひろく民衆の間にひろまったことは日本の近代文化の曙光であったが、この民権は、明治政治においては、たえず支配勢力たる藩閥への対抗概念として政治社会の底流に流れていた。

藩閥・官僚勢力も、最初は弾圧をもってのぞんだが、日清戦争前後を境として妥協へと政策を転換して、伊藤博文、山県有朋等の民党操縦となった。

かくて伊藤の政友会創立となったが、この伊藤の政友会は民党の一角を吸収して、ここに日本型ともいうべき政党形態の原型ができあがった。

同時に民党一般も方向転換をとげ、やがて明治末期になると、諸政党はその線で変貌とともに顕著な伸長をとげた。

かくて大正を迎えて藩閥の鬼子桂太郎が第三次内閣を組織すると強烈な反桂の空気から反藩閥の憲政擁護運動がおこった。 |

さらに、つぎのように続く。

大正政治――大正デモクラシー期の政治は、かかる意味から明治初期の自由民権運動と系譜的につながり、明治の藩閥、元老政治の凋落のなかから、それへの批判的政治原理として台頭(たいとう)したのである。

ところが間もなく第一次世界大戦の勃発によって経済界が未曾有の発展をとげてブルジョアジーの支配力が決定的となると、欧米からは反独、反軍国主義を標榜するデモクラシーの風潮がとうとうとして流入して、ここに政治の民主化が世論をつよくアッピールしたのは当然であった。 |

これは明治末・大正期(改元は明治四十五年(一九一二)七月三十日)のはじまりからおこった憲政擁護運動から第一次護憲運動にいたる過程だが、この運動は第二次護憲運動(一九二四年(大正十三)、憲政会・政友会・革新倶楽部の護憲三派による加藤高明内閣の成立、翌年普通選挙法公布など)にいたる。

この一連の改革運動を大正デモクラシー期とする見方と、もう少しあとまで幅を広げて一九三二年(昭和七)の五・一・五事件による犬養毅(つよし)内閣の崩壊までとする見方もある。

大正デモクラシー運動の成果として、松尾尊允氏はつぎの五つを挙げている。

すなわち、①普通選挙制度の実現、②言論・集会・結社の自由の実質的拡大、③政党政治の出現、④軍国主義の退潮、⑥日本国憲法の精神につながるデモクラシー思想を生んだことだ、というのである(松尾一九九三)。

吉野作造の民本主義

一般的には、大正デモクラシーの典型的な代表者が吉野作造(一八七八~一九三三)であることは周知のことだろう。

「憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず」という吉野の大論文(『中央公論』大正五年一月号。以下の引用は『吉野作造評論集』による)が、彼の主張を表象している。

吉野の民本主義は、大正デモクラシーの別名のようにいわれる。

これは人民主権説ではなく、「政治上一般民衆を重んじ、その間に貴賤上下の別を立てず、しかも国体の君主制たると共和制たるとを問わず、普(あま)ねく通用するところの主義たるが故に、民本主義という比較的新しい用語が一番適当であるかと思う」(太字は原文)と、彼自身が述べている。

この吉野の民本主義に対する評価は大きく分かれている。

つまり、一方では、民本主義は帝国主義に正面から対決したものではなく、極言すればゆらぐ帝国主義の精神的支柱の役割すら果たした、とされ、他方では、吉野の思想をその当時の状況のなかにおき、彼は帝国主義と正面から対決はしなかったものの、帝国主義の有力な批判者であり、帝国主義否定の方向さえもっていた、といわれているのである。

いずれにせよ、吉野の民本主義は、近代天皇制の枠組みのなかにあったことは事実として認めざるをえない。

吉野の朝鮮・満州論

ここでは、小国主義の立場で検討するために、吉野の朝鮮・満州への見方を、一九一六年(大正五)の「満韓を視察して」(『中央公論』大正五年六月号。『中国・朝鮮論』所収)にみよう。

この論稿は、吉野がこの年三月末から四月末にかけて三週間余り、朝鮮と満州の一部を視察した感想である。

彼はいう。

予の観るところによれば、朝鮮統治の事業は今やまず半ば成った。

政府の組織、教育の振興、産業の開発、殊に最も大の憂えたるところの秩序公安の維持、これらは殆んど皆立派に出来上った。

しかしこれらの仕事は多く“表玄関の修飾”にして、これより更に内地人及び朝鮮人の実質的の利益幸福を進めるといういわゆる“お勝手元の改良”が必要である。 |

吉野は、日本の朝鮮統治を一応認めて、その不十分さを指摘しているのである。

そして、「日本政府の朝鮮人統治の根本方針は、必ずや彼等の円満なる物質的並びに精神的の進歩開発を計るにあるに相違ない。

しかしながらこの方針は十分に貫徹せられて居るだろうか」と疑問を呈している。

また、満州における日本の経営については、つぎのことを指摘する。

①「満州経営の大理想」を実現するためには、中国人に日本が「満州を政治的に併呑するの野心ありなどとの疑念」を起こさせないように努めなければならない。

②日本が満州で成功を収めるには、中国人に「日本人の経済的経営の能力」があることを信じさせなければならない。 |

以上の吉野の見解は、日本の朝鮮の植民地化を既定事実として認め、満州に対しても日本の経営を肯定した上での改良意見である。

それは、すでにみた三浦の満州放棄論や石橋の植民地放棄論とは明らかに異なる。

この時点での吉野の見解は、彼の民本主義的政治改革論に対応した植民地改革論といってよいだろう。

この吉野に対して、松尾氏は「吉野は、その初期においては帝国主義的侵略を謳歌し、その盛期にあっても、朝鮮・満州を捨てよとは容易にいわず、その晩年においては満州国の存立をみとめるかの如き口ぶりをみせる。

民主主義者としての一貫性に欠けるうらみがあるのは、おおうべくもない」(『中国・朝鮮論』解説)ことを認めつつも、その「おくれた側面にのみ着目するのは道ではあるまい」といい、吉野を帝国主義的に評価する見解に反論している。

吉野ないし民本主義は、「歴史の発展段階にしたがって、どのようにその主張を変化させ、そしてそれがそれぞれの段階の政治的階級配置の中で、どのような客観的意義をもちえたのか」(松尾一九九八)をみなければならない、というのである。

「小日本主義」の位置

吉野(民本主義)の全体的評価はここではさておき、三浦や湛山の植民地放棄論(「小日本主義」)と対比する限りにおいてみれば、内における天皇制の枠組みのなかでの民本主義の唱道、外における朝鮮・中国への植民地ないし半植民地的な既定事実を、事実として肯定したうえでの吉野の主張に対して、三浦や湛山の満州放棄論ないし植民地放棄論は、近代天皇制の軍国主義的帝国主義を基本的に批判しているという点において、その落差は認めざるをえないだろう。

もう一度いえば、三浦や湛山の「小日本主義」は、大正デモクラシーの潮流のなかにあっての小国主義のひとつの形として主張されたのである。

この「未発の可能性」としての小国主義は、その上におおいかぶされた侵略的軍国主義によってふたたび伏流化せしめられ、昭和時代へと滑り込む。

top

****************************************

|