|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅳ 日本国憲法をめぐって

――――小国主義の理念と結実――――

1 アジア太平洋戦争と軍国主義教育 top

昭和の幕開け

昭和は中国における居留民保護を名目とする山東(中国青島一帯)出兵(一九二七年より第一次~第三次)と金融恐慌によって幕を開ける。

すでに一九二五年(大正十四)には、一方では大正デモクラシーの潮流を受けて普通選挙法が議会を通過して公布される反面、他方では「国体」の変革や私有財産制度の否定をめざす結社とそれへの参加者を処罰する治安維持法が成立していた。

前者は一九二八年(昭和三)初の普通選挙として実施されたが、同年、後者が緊急勅令の形で「改正」され、「国体」の変革を企てる者は死刑に処せられることとなった。アメとムチである。

一九三三年(昭和八)、小学校一年の国語教科書は、それまでの灰色からセピア色の美しい「サクラ」読本に変わった。その冒頭が、「サイタ サイタ サクラガ サイタ」だったからこの名がある。

それにすぐ続くのは「ススメ ススメ ヘイタイ ススメ」。表紙の色が美しくなる一方で、軍国主義的色合いが濃くなっていた。

それ以前の大正デモクラシーの潮流を反映した灰色の教科書は、「サクラ」読本とちかって、はじめが「ハナ ハト マメ マス」であり、命令形は十一頁になってようやく出てくる。

しかも「ハヤク メヲダセ カキノタネ」である。種子の自然のなかでの生長への呼びかけで、「サクラ読本」の命令形とはまったく違う。

その背景には、一九三一年(昭和六)に満州事変がひき起こされ、三三年、日本が国際連盟を脱退するという動きがあった。

大陸侵略の坂道を異常な加速度でころがりはじめるなか、国内では軍部・右翼が台頭し、首相や蔵相の狙撃・暗殺事件、五・一・五事件、二・二六事件などがつぎつぎと起こる。

そして民衆への弾圧・取締りにはしだいに厳しさが加わった。

児童の覚悟を要請

ここからは私の体験と重ねつつ述べていきたい。

私は一九三四年(昭和九)四月に小学校に入った。

変わったばかりの「サクラ」読本である。

私が受けた一年生の「シュウシン」(修身)の試験問題は、

「一、キゲンセツハ ドンナ日デ アリマスカ。

二、キゲンセツニ 日ノ丸ノハタヲタテルノハ ドウイフワケデスカ。

三、日ノ丸ノハタヲ タテルノハ キゲンセツノホカニ ドンナ日デスカ(以下略)」だった。

残された答案でみると、紀元節に関する同じような問題が、毎学年、出題されている。

五年生のときには、紀元節は国歌=「君が代」(一九三七年の国定教科書「小学修身」で、「君が代」に「国歌」の文字が冠せられた)と結びつけられて問われ、歌うときのこ心掛けはどんなにしなければなりませんか」(一九三八年二月十日出題)と、天皇制に対する児童の覚悟が要請されているのである。

当時の“期待される人間像”は、つぎの出題に如実に示されている(四年「修身」一九三七年七月五日出題)。

一、「孝は親を安んずるより大いなるはなし」とはどんなことか。

二、次の三人についてえらいじゅんに1、2、3を入れなさい。

( )太郎は勉強をよくするが、そのために時々頭がいたいと言つてねる。

( )五郎は家はまづしいが、日本の国のためなら自分のことは考へないでする。

( )次郎はかしこい子供ではないが、からだがじようぶで、お母さんの手伝ひをする。(下略) |

ここには一八九〇年(明治二十三)の教育勅語に象徴される天皇制イデオロギーが、五郎・次郎・太郎(正解順位)という“人間像”として具体化され、その優先順位が求められているのである。

この「修身」教育で「忠君愛国」ぱくり返し教え込まれ、それは「国史」教育と結びつけられた。建国神話によって天皇支配の正統性=正当性が、子供たちに徹底的にたたき込まれていったのである。

このようにして軍国少年や軍国少女が育てあげられ、天皇制イデオロギーは、満州事変、日中戦争の進展とともにしだいに国民に浸透していく。

この“人間像”出題の二日後、一九三七年(昭和十二)七月七日に日中戦争が始まり、やがて「大東亜戦争」に突き進んだ。

深化する軍国主義

一九四一年(昭和十六)十二月八日の真珠湾攻撃の臨時ニュースを聞いたのは、私か旧制中学二年のときである。

中学でも軍国主義教育一色だった。毎朝、吉田松陰の「士規七則」をクラス全員で一斉に唱和させられ、必修として軍事教練が課された。

若い国語の教師は「大義親を滅す」とはどういうことかと問い、年輩の英語の教師すら「佐久良東雄先生は……」と独特の口調で、桜田門外の変に連座して獄死した「志士」にして歌人の和歌を、授業中にくり返し聞かせた。

天皇制イデオロギー教育は全科に及んだ。

陸士(陸軍士官学校)や海兵(海軍兵学校)など、軍関係の学校を受験する生徒のためには早朝の課外授業が実施された。

旧制高校よりも軍関係の学校への受験熱がいやがうえにもたかまったのは必然のなりゆきである。

こうした軍国教育が、言論弾圧とあいまって日本社会を軍国色に塗りつぶしていった。

「兵士」たちは勇壮な軍歌と日の丸の小旗のゆれるなかで、「万歳」の声に送られて出征し、戦場に赴いた。

この「兵士」たちは、出撃を前にしてのそれぞれのダイイング・メッセージ(dieing message)としての「遺書」に、肉親や恋人などへの抑えがたい心情を行間に漂わせながらも、「国体護持」や「悠久の大義に生きる」などの抽象的な言葉を連ねた。

それは天皇制イデオロギー教育のなせる結果だったのである(NHK出版編『アジア太平洋戦争 私の遺書』参照)。

一九四二年(昭和十七)のミッドウェイ海戦を経て、翌年のガダルカナルの「転進」(撤退)やアッツ島、さらにマキン・タラワ両島守備隊の「玉砕」(全滅)などが伝えられ、戦局が急を告げはじめるや、短期養成の予科練(海軍飛行予科練習生)を志願せよ、と強要する教師も現われてきた。

最後の士官候補生として

私は一九四四年(昭和十九)はじめに陸軍予科士官学校(埼玉県朝霞にあった。この予科士官学校を経て、陸上の兵科は神奈川県座間の陸軍士官学校へ、航空兵科は埼玉県入間の陸軍航空士官学校へと進む。総称して陸軍士官学校といった)の「将校生徒」となった。

そこでは、「国体及(および)建軍の本義に透徹し至誠純忠八紘為宇の皇謨(こうぼ)に殉ずるの信念を養成」(『陸軍予科士官学校生徒心得』(昭和十九年二月)所収の「綱領」)することがめざされ、「至誠純忠一死君国に報ずるけ実に軍人精神の精華」であるとして、「聖諭に帰一し奉るの信念に徹」する教育と訓練が激しくなされた。

それは、「「死生観」の確立に精進し、大命の下欣然(きんぜん)として死地に投じ得るやうな」(陸軍予科士官学校監修『振武台の教育』緒言)指揮官としての軍人をつくるためであった。

この「死生観」の窮極の頂点に天皇があった。

天皇の「股肱(ここう=忠臣)」として、戦場の第一線に立つ青年将校への自覚が、閉じられた空間における二十四時間の起居を共にする集団生活のなかで厳しく求められた。

だから、東京・代々木練兵場における白馬“白雪”にまたがる大元帥陛下(天皇)の観兵式に整列・陪観すれば、

「大元帥陛下御親閲の栄に浴したり。噫、噫、只々殉皇なり。岡山の田舎者の前十数米前咫尺(しせき)の間(非常に近い距離をいう)に拝せるとは、夢か、大君の大御為、絶対の信念以て皇謨に殉じ奉るべし」(六十期生会編『陸軍士官学校第六十期生史』)という心情の吐露ともなる。

一九四四年六月、サイパン島はアメリカ軍の反攻によってその手中に落ち、米機の本土空襲が日常化した。

戦局の緊迫と日本本土の危機の深刻化とともに、日々の訓練は激しさを増していった。

戦局の不利は、逆によりいっそうの抽象的、観念的な忠誠の強調となる。

それは当時の国民へ軍部指導者が説いた「本土」における「一億総決戦」論の強要が、軍関係の学校ではもっとも凝縮した形で示されていた、といえよう。

米軍が沖縄本島に上陸した一九四五年(昭和二十)の三月、六十期生の航空兵科は航空士官学校に進み、一部は「満州」(中国東北部)へ渡ろうとしていたが、私たち地上兵科は七月、士官学校の門をくぐり士官候補生となった。

座間は米軍艦載機にさらされていたから、ただちに浅間の陸軍演習場の宿舎へ向かい、ここで私は八月十五日を迎えたのである。

雑音まじりの「玉音」放送を廠舎前で聞き、ソ連参戦への天皇の激励なのか、「終戦の詔勅」なのか、士官候補生の間で論議は百出したが、無条件降伏だとわかると、営内に異様な空気がみなぎったことをよく覚えている。

十六日夜の「出動」命令で実包(実弾)が手渡された。身の廻りの品を整理し、関係書類を全部焼却し、下着を換え、軍装を整えたときは、誰もが黙って“死”を真剣に考えていた。

それは二十歳前後の若者たちの純粋さが、「天皇絶対」をつき詰めていた結果である。

だが、「そのまま待機」、そして復員となり、絶対だと信じていた価値体系は私のなかで揺らぎはじめ、やがて日時の経過とともに徐々にではあるが確実に崩れていった。

2 敗戦と『あたらしい憲法のはなし』 top

三浦銕太郎と石橋湛山

「ポツダム宣言」受諾にともなう日本の敗戦により、連合国最高司令官総司令部(SCAP/GHQ。以下GHQと略称)のもと、つぎつぎに戦後改革がなされた。

それは明治維新以来の一大変革であった。

一九四五年八月十五日から三日後の十八日に、石橋湛山は、「今朝床中にて早く醒む、考えて見るに、予は或(ある)意味に於て、日本の真の発展の為めに、米英等と共に日本内部の逆悪と戦っていたのであつた。今回の敗戦が何等(なんら)予に悲みをもたらさざる所以(ゆえん)である」(増田一九八八より再引)と日記に書いた。

三浦銕太郎は「開戦当初から、「日本は敗ける、しかし日本は敗戦すれば助かる、もし勝てば滅びる」と経済倶楽部で語っていた」(『論説集』解説)という。

彼はGHQから「憲法の改正、国体の変更が要求せられている」のは、「戦後の我が国は戦争の勝負如何(いかん)にかかわらず、民主主義化は必然の運命であると思惟(しい=想定)せられたから、連合国のこの要求は我が国にとって圧迫にはならずかえって我が国の進むべき一途が明確にせられたわけにて、むしろ喜ぶべきだともいえる」(「民主主義化と啓蒙運動」『東洋経済新報』昭和二十年一一一七四号、前掲『論説集』所収)と述べた。

三浦は同じ論稿で、敗戦の「破滅的状態」から一日も早い「再生復興」のために、「一切のやり直し」運動、すなはち革命運動」を起こすことの必要性を説き、「その最も合目的にして有効なる方法は啓蒙運動である」といい、それは「人間の心意を開発解放し、これを革命する運動である」と述べていたことを指摘しておこう。

いうところの彼の啓蒙運動は、「我が国を民主化さす大目標の下に、科学的精神、態度をもって、明治維新以来今日に至る七十余年の我が歴史に再検討を加へ、我が国を敗戦に導いた政治、経済、社会上の諸制度から、我々の日常生活を取り巻いている官治的ないし非科学的な諸事情に至るまで、これらに対して徹底的に剔抉(てっけつ=ほじくり出す)と批判とを、言論出版によって行う」ことだ、といい、この啓蒙運動によって「一般民衆の各々にして、彼らの環境に対して独自の批判をなし得るごとく、彼らの耳目を啓(ひら)き、彼らの心意を革命することが、その目的である」と述べている(ちなみに三浦はこの運動の呼びかけ対象に隣組(となりぐみ)を挙げている)。

三浦にしても湛山にしても、大正期以来主張していたことが、敗戦の結果ようやく実を結ぼうとしていると予感したのである。

領土縮小の問題について湛山は、日本は

「領土を北海道、本州、四国及び九州と、連合国が今後許すであろう周囲の小島に限られ、台湾、澎湖(ぼうこ)島、朝鮮、関東州租借地、樺太、南洋委任統治領等の外地をすべて喪(うしな)うのである」が、

「領土の縮小は勿論不利益を免れない。しかし国際貿易が自由に許されるならその不利益は経済的には殆ど問題にするに足らず、又国際貿易が許されざる場合でも、国内の産業の能率の増進にて、これを補うことが可能である。

要は国民の工夫と努力次第であって、一般に世人が想像するごとく、国運の開拓に救うべがらざる障害を与えるものではない」(「領土縮小の不利益」『東洋経済新報』昭和二十年十月六日号、『小日本主義石橋湛山外交論集』所収。以下『外交論巣』と略称)と、植民地放棄論者らしい発言をしている。

「あたらしい憲法のはなし」

戦後の日本を基本的に規定する十一章百三条からなる日本国憲法は、一九四六年(昭和二十一)十一月三日に公布、翌年五月三日に施行された。

形式上は大日本帝国憲法第七十三条の改正手続きに基づき、枢密院への諮詢(しじゅん)を経て、第九十帝国議会での議決により成立したのである。

そのいきさつは次節以降にみることにするが、この憲法の成立によって「国体」は変革された。

「革命でなければ実現できない「国体」の変更が革命によらず実現した」(正村一九九〇)のである。

いま私の手許に敗戦直後のざら紙に印刷された『あたらしい憲法のはなし』(一九四七年八月二日)がある。

これは五十三頁の冊子で、文部省が著作兼発行者となっている。

この冊子は、一九四七年から発足した新制中学の社会科で教科書のように使用された。

それは日本国憲法施行直後に刊行されているだけに、新憲法が当時どのように解釈され、受けとめられ、教育されていたかを知ることができる。

一般的に日本国憲法の特色が、国民主権、平和主義(戦争放棄)、基本的人権の尊重の三つにあるとされていることはここでくり返す必要はあるまい。

この『あたらしい憲法のはなし』は、十五項目に分けて日本国憲法を説明している。

そのうち、「戦争の放棄」については、「戦争は人間をほろぼすことです。世の中のよいものをこわすことです。だから、こんどの戦争をしかけた国には、大きな責任があるといわなければなりません」と、国家の戦争責任を明確にうたい、つぎのようにいう。

その一つは兵隊も軍隊も飛行機も、およそ戦争をするためのものは、いっさいもたないということです。

これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄といいます。 |

さらにつぎのように述べる。

もう一つは、よその国と争いごとがおこったとき、けっして戦争によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。

おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。

なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの国をほろぼすようなはめになるからです。

また、戦争とまでゆかずとも、国の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。

これを戦争の放棄というのです。 |

憲法第九条をめぐるこのような解釈は、敗戦直後の人びとの誰もが抱き、誰にも受け入れられたものだった、といってよいだろう。

湛山はどう評価したか

石橋湛山は、この新憲法による体制を歓迎したが、第九条の戦争放棄の規定をもっとも高く評価した。

増田弘氏は、「基本的人権の尊重、男女平等、信教・言論・集会の自由などの条文案についても、大正デモクラシー期以来の湛山自身の思想ないし主義、主張と重複するものであり、何ら異存はなかった」といい、国民の権利に対して義務の規定が少ないことを湛山は批判した、と述べている(増田一九九三)。

ともあれ、三浦や湛山の主張してやまなかった「小日本主義」、つまり小国主義は、日本国憲法によって実現の第一歩を印した。

増田氏は、湛山についてであるが、つぎのようにいう。

戦後期の日本の新体制にしても、米英主導下の世界新体制(大西洋憲章、国連などによる新しい国際秩序)にしても、湛山が戦前提唱してきた「小日本主義」の原理、原則となんら矛盾するものではなかった。

それは湛山のもつ思想の不変性、すなわち戦前から戦後への思想上の連続線をはっきり示していると同時に、湛山の理想が、三〇年余りの歳月を経て、ようやく現実のものとなったことを意味したのである。 |

伏流は、日本の敗戦という一大転換期にふたたび噴出し、日本国憲法という国家の基本法のなかに現出した。

では、それはどのような経過によってそうなったのか。

3 憲法研究会と「憲法草案要綱」 top

敗戦直後の憲法諸案

一九四五年(昭和二十)十月、内大臣府と政府がそれぞれ憲法調査にとりかかったことから、政党その他の民間の個人や研究団体のあいだでも、新しい憲法の制定(憲法改正)について具体的な検討が開始された。

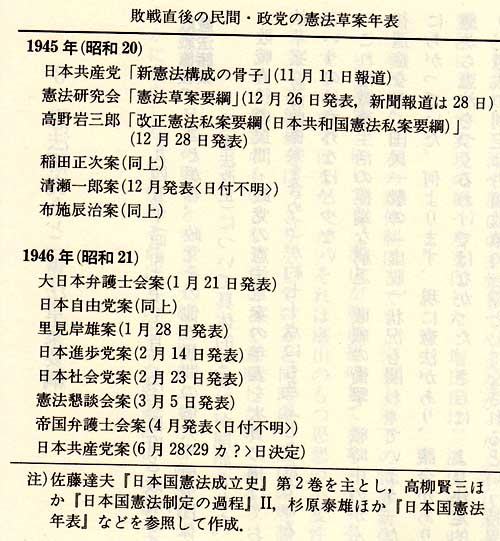

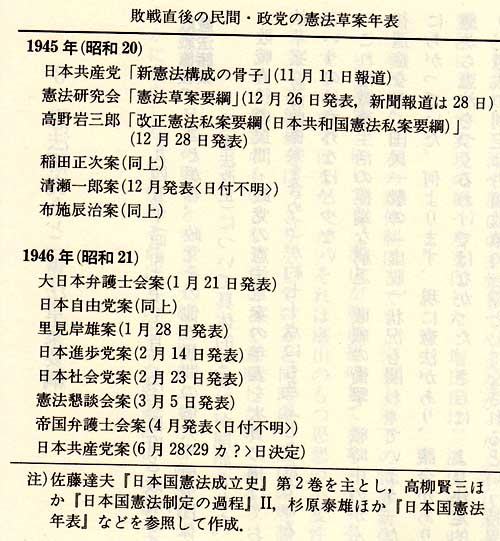

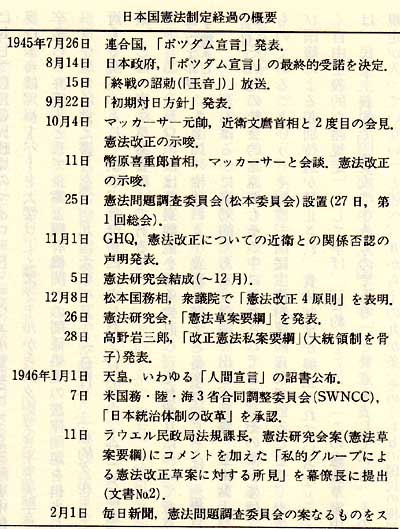

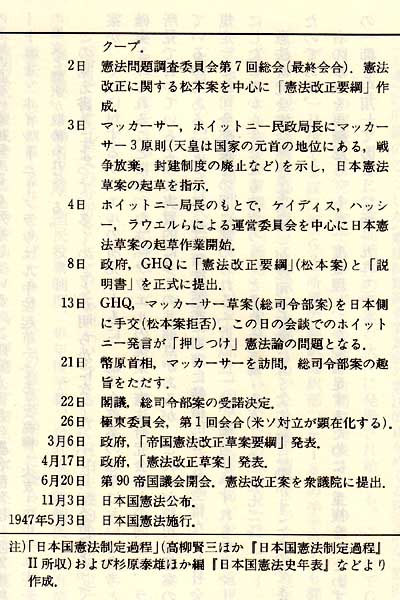

敗戦直後の民間・政党の憲法草案の年表を右表に掲げておこう。

かつて明治十年代の私擬憲法草案(政府関係案を含めて)が約七十点にも及ぶとされているのと対比すれば、その数が十数点というのは意外なほど少ない。

これは戦後生活の極端な窮乏、敗戦の衝撃、戦時中のがんじがらめの言論統制による萎縮の後遺症など、国民一般の「虚脱」状況も関わっていよう。

だが、明治十年代とは状況が決定的にちがっていた。何よりまず、現に憲法があり、議会があり、政党が存在していて、白紙の状態から憲法をつくるわけではなかった。

さらに、より決定的なこととして、日本は占領下にあり、憲法の制定は占領政策の一環としてなされるという特異な状況だったことである。

そうしたなかにあって、ここで注目したいのは、上掲の憲法草案年表ではもっとも早い時期に作成された(新聞報道は一九四五年十二月二十八日)憲法研究会の草案である。

この憲法研究会の草案は、 |

|

| 「幣原(しではら)内閣の憲法改正作業の開始と各党の憲法改正への取り組みは、占領軍総司令部の指令に対応するものとなっていた。日本国憲法の制定過程において、私擬憲法の提起は動機において受動的であった。わずかに高野岩三郎が主導し、鈴木安蔵が作業の中心となった憲法研究会によってなされた私擬憲法の提示がGHQの指令とは別の地点からなされる自主的自律的な憲法改正作業となっていた」(高橋一九九七) |

といわれるものである。

さらにこの草案は、自由民権運動の私擬憲法およびGHQとも密接な関係があった、という歴史的にも極めて重要な意味をもつものだった。

以下に、その点にしぼって詳しくみていくが、まず二人の中心人物についてふれておきたい。

高野岩三郎をめぐって

憲法研究会を主導した高野岩三郎(いわさぶろう=一八七一~一九四九)は、長崎県に生まれ、東京帝国大学卒業、一八九九年(明治三十二)より四年間ヨーロッパに留学し、一九〇三年(明治三十六)、三十三歳で東京帝国大学法科大学教授となり、「統計学の建設者」矢島一九六八)とされる人物である。

兄は日本における労働運動の先駆者である高野房太郎(一八六九~一九〇四)。

一九一九年(大正八)、高野は国際労働会議代表問題がこじれ、東大教授を辞した。

ときに四十九歳。翌二十年にはいわゆる森戸(もりと)事件が起こる。

起訴・有罪となった森戸辰男・大内兵衛(ともに東大助教授)は高野門下であり、高野は学界・言論界の弾圧事件に直面せざるをえなかった。

この事件のとき、元老の山県有朋が首相原敬(はら・たかし)と閣僚に宛てた意見書が残っている。

これによれば、山県はつぎのように述べている。

| “社会主義や無政府主義などを受け継いで「デモクラシー」を説く学者は、「衆愚」に媚びる売名の徒である。「苟(いやしく)も国家の高等官吏の優遇を受け、最高の学府に教授」たるものが、「奇矯(ききょう)の説」を口にし、「建国の大精神」に反するなどとは以てのほかだ”というのである(大島一九六八所引。以下、高野に関しては主としてこれによる)。 |

当時の大正デモクラシーの主張に対決しようと試みるキャビネット・メーカーたる元老山県の意図が、どのようなものであったかがうかがわれよう。

その後の高野は、大原社会開題研究所の経営に当たって、労働者教育と無産政党への助言を行なうなどの活動をつづけ、敗戦後はただちに精力的に動きはじめる。

高野は、一方では社会党の結成を中心とする民主的政治勢力の結集に尽力し、他方、新しい日本をつくり出すために知識人を糾合(きゅうごう)すべく、十一月、日本文化人連盟を結成した。

それはデモクラシーとヒューマニズムに基づき、民主主義的な社会文化の建設をめざし、国際的に協力して世界平和文化の発展に貢献することを期そうとしたものであった。

翌一九四六年には日本放送協会会長に就任。一九四九年、数え年七十九歳で没する。

鈴木安蔵の経歴

憲法研究会幹事役の鈴木安蔵(一九〇四~八三)は福島県に生まれ、京都帝国大学在学中、日本学生社会科学連合事件(京都学連事件、一九二五~二六年)で検挙された。

「学連事件」は、治安維持法が最初に適用された事件だった。

検挙された学生には、野呂栄太郎や石田英一郎、後藤寿夫(林房雄)らがいた。

鈴木は京大を自主退学する。

この事件を契機に彼は憲法学を志した。

一九二九年(昭和四)、『第二無産者新聞』への執筆などで再び治安維持法違反を問われて逮捕された鈴木は、「学連事件」の禁錮二年の執行と重なって一九三二年半ばまで入獄生活を送った。

獄中で憲法史研究をはじめた彼は、極貧生活のなかでこの研究を続け、『憲法の歴史的研究』(大畑書店、一九三三年、即日発禁)、『明治初年の立憲思想』(育生社、一九三八年)、『日本憲法史概説』(中央公論社、一九四一年)などを刊行する(竹中一九九五。以下、鈴木については主としてこれによる)。

鈴木が吉野作造に直接教えを乞うたのは、吉野晩年の入院直前であり、以後二か月足らずで吉野は急逝した(一九三三年三月)。

その訃報(ふほう)に接した鈴木は、『憲法の歴史的研究』を吉野に献じようと決意したと、著書冒頭の「献辞に代へて」で述べている。

この書の第三章は「民間における憲法諸理論」となっており、当時はまだ筆者未詳だった植木枝盛の「日本国々憲案」の主要部分(「国家ノ権限」「日本国民及日本人民ノ自由権利」「皇帝ノ権限」「立法権二関スル大則」など)を『明治文化全集』第三巻から引用・収載している。

この『明治文化全巣』(日本評論社、初版、全二十四巻、一九二七~三〇年、第三版は三十二巻)は、初代会長吉野作造を中心とする明治文化研究会(一九二四年発足)の成果だった。

吉野が没したあと、大審院判事で歴史に深い関心を抱いていた尾佐竹猛(おさたけ・たけき)がつぐ。

尾佐竹は、唯物史観的見解ということで発禁になったさきの鈴木の『憲法の歴史的研究』を褒め、当時パージのようなかたちで苦闘していた鈴木はこれに感激し、尾佐竹門下となった。

そして、研究会の事務局長役をつとめる(大久保一九九六参照)。

鈴木の憲法史研究

鈴木は「日本憲法史の研究は畢竟(ひっきょう=つまり)私にとって離れ難き愛着の対象」であるといい、「過去の研究の総括」としたのが『日本憲法史概説』だった。

その第七章「私擬憲法時代と民間憲法諸草案」、第八章「民間思想の成長と言論取締の強化」で、立志社の草案や植木起草の「東洋大日本国々憲按」(「日本国々憲案」のこと)に留意し(植木の草案については、「その内容の徹底せる自由民権なることは、この草案を以て第一とせねばならない」という)、その国民ないし人民の自由権利の条文に着目して、「自由党派の諸行動は、理論的根拠は何れにあれ、その実践的結論においては、極めて徹底的であったことである。

すなはちそれは合法的建白、請願をもっては、自由と平等とは実現しないとしたのであった」と述べている。

すでにみた植木の自由と平等の基本的人権の主張や抵抗権ないし革命権についての条項が、彼の念頭にあったことは明らかである。

鈴木の「転向」

しかし、鈴木は十五年戦争の進展のなかで、その姿勢を変えはじめる。

戦時中の鈴木の軌跡を追った竹中佳彦氏は、つぎのようにいう(竹中一九九五)。

彼自身の言葉から見ても、当時の彼の立場が、日中戦争勃発直後より、反権力的な立場から翼賛体制の賛美へと次第に変化していったことがわかる。

この変化の契機を鈴木自身は『現代憲政の諸問題』(泰山房、一九三七年)の出版法違反事件に求めている。

それは、権力によってなされていたものであるから「転向」には権力による強制という要件が必要だという視点に立てば、鈴木はまさしく「転向」したと考えられよう。 |

いうなれば、それは自由民権期の植木らの憲法草案にみられた思想(それは小国主義であった)に着目して憲法史研究を続けていた鈴木が、「大東亜戦争」の「大東亜共栄圈」というアジア支配のイデオロギーの虚偽意識にとり込まれて、しだいに大国主義に傾斜していった、ということになる。

この鈴木の「転向」を「鈴木自身は、「自己の政治的世界観の脆弱(ぜいじゃく)さ」、すなわちマルクス主義理論の忘却だと言っている」(同上)と、竹中氏は指摘する。

鈴木の新憲法構想とは

ここにいう「忘却」から鈴木が自己を取り戻すのは、一九四五年(昭和二十)の敗戦であった。

彼は憲法改正の必要性を痛感し、一九四五年十月から十一月にかけて、「憲法改正の根本問題」「憲法改正の意義」「民主主義の実現と憲法改正」など(いずれも鈴木一九四六A所収)をやつぎばやに発表した。

四六年四月には『憲法と民主主義』(鈴木一九四六B)を、「仝国民的課題」たる「根本的に新たな原則による新憲法の制定」の「問題考察の一助」(序文)とすべく公刊し、四七年四月には『明治憲法と新憲法』(鈴木一九四七)も出した。

その第三章「憲法改正の方向と具体案」には「新憲法の私案」を載せ、「日本国民のために、つづくべき後の世代のために、国家機構・政治体制としての天皇制は廃止されることが幸福である、と私は結論せざるをえない」と述べた。

ここで注目すべきは、鈴木の新憲法構想の背景に明治十年代の自由民権期の私擬憲法があったことである。

彼は「最近の日本国民にはほとんど注意されなかったであらうが、明治十三、四年当時の新日本が封建的幕府専制政治の継承にほかならぬ藩閥官僚政治の専制を打破すべく自由民権運動を展開せるとき、きたるべき憲法政治はいかにあるべきかについて、人権の尊重、参政権の確立をめざし多くの憲法私案が自由民権家たちによつて研究、起草され、いはゆる私擬憲法時代と呼ぶべき時期が生じた」(「憲法改正の根本問題」、鈴木一九四六A所収)という。

こうした「私擬憲法時代が現出し、主権論争が闘わされた」にもかかわらず、「藩閥専制の徹底的な弾圧によって」、その先駆的な努力が「全面的に摂取さるることなくして終熄(しゅうそく)したことを、今日の日本国民はふかく再思すべきである」と記し、「いまや憲法改正は時日の間題である。それはすくなくとも、日本国家の政治的性格、政治体制が一変せざるをえぬこととなったためである。

すなはち、ポツダム宣言以降、指示されたところの民主主義化か日本国家の課題となったからである」と述べた(「憲法改正の意義」、鈴木一九四六A所収)。

こうした発想のもとでの著作として、四六年七月刊の『憲法と自由民権』(鈴木一九四六C)がある。

彼の発想の歴史的根拠を検証するためのものであったろう。この書は、「日本憲法の史的背景」を第一章とし、明治維新から大日本帝国憲法の制定までを、「イギリス立憲君主主義的憲法論および草案」(第九章)をも視野において、「民主主義的憲法草案」(第八章)で、立志社の「日本憲法見込案」、植木枝盛「東洋大日本国々憲按」(日本国々憲案)の条文を詳しく紹介しているのである。

憲法研究会の発足

さて、一九四五年(昭和二十)十月二十九日、日本文化人連盟の創立準備会が丸の内の常盤家で開かれ、その会が終わったあと、高野が

「民間で憲法制定の準備、研究をする必要があるから、やってくれという話が出た」ので、そこに同席していた室伏高信が新生社(大阪ビル、東京港区内幸町)に集まるようにいい、第一回の憲法研究会の会合が、十一月五日に開かれた。

(鈴木安蔵「憲法研究会の憲法草案起草および憲法制定会議提唱」。以下、「提唱」と略称。鈴木一九六七所収。なお、鈴木一九七七にも再録されているが、アレンジされている。)

高野が数え年七十六歳、鈴木は四十三歳のときである。

こうして憲法研究会は成立したが、主要なメンバーは、高野のほか杉森孝次郎、室伏高信、馬場恒吾(つねご)、岩渕辰雄(いわぶち・たつお)、森戸(もりと)辰男らで、今中次磨(つぐまろ)、有竹修二、鈴木義男、大内兵衛らも参加ないし発言した。

鈴木安蔵は幹事役である。みられるように、この憲法研究会は、

「左翼知識人を中心に保守派を含む、かなり自由(リベラル)な集まりであった」(古関一九九五)。

憲法研究会は、十一月から十二月中旬にかけて、第一案「新憲法制定の根本要綱」、第二案「憲法改正要綱」、第三案「憲法改正要綱」と検討を重ねた。

メンバーはそれぞれの立場から発言して修正を加えていったが、鈴木がそのとりまとめをし、文章化した。

高野の共和国憲法案

この間、高野は「日本共和国憲法私案要綱」を執筆し、憲法研究会のメンバーに提示した。

そこには「日本国ノ主権ハ日本国民ニ属スル」と明記され、天皇制を廃止して大統領制をとり、土地の国有、公益上必要な生産手段の漸次国有化などがうたわれていた。

この天皇制廃止(大統領制)は、憲法研究会のメンバーから時期尚早として見送られたものの、彼の「私案要綱」にあった国民の労働権や一日八時間労働制の規定などは、憲法研究会の草案にとり入れられている。

なお、この「日本共和国憲法私案要綱」は、粗末な四百字詰め原稿用紙八枚に墨書され、日付は「昭和二十年十二月十日」となっている(その横に十一月二十一日とある。この日から検討をはじめ、十二月十日執筆の意であろう。法政大学大原社会問題研究所蔵)。

「私案要綱」は憲法研究会の草案作成のさなかに、高野が独自に起草していることが推測できる。

高野の共和制の発想は、敗戦後の混乱のなかの思いつきでは決してなかった。

彼はこの「私案要綱」の「現行帝国憲法制定ノ由来ト推移」に注記して、つぎのように書く。

明治初期ニ於(おけ)ル民権論ノ興隆、之ニ対スル藩閥政府ノ対策、国会開設ノ誓約、憲法ノ制定、

其ノ以後ニ於ル軍閥ノー貫セル組織的陰謀、最近ニ至ルマデノ民衆ノ奴隷化 |

高野の共和制論は、明治十年代の自由民権運動の高揚にもかかわらず、民権論や民衆が以後の権力(軍閥)の手でおさえ続けられてきた日本の近代の歴史の事実の根源、つまり天皇制の問題を問うた結果であることがわかる。

なればこそ、自由民権運動を憲法史の立場から研究していた鈴木安蔵に、高野が憲法研究会の草案起草を任せたのは十分首肯できるのである。

草案検討の過程

さて、話を元へ戻そう。

さきの第三案の゛憲法改正要綱」は、憲法研究会で討議’修正され、憲法研究会の憲法草案として公表された。鈴木はいう(「提唱」)。

わたくしが、公表すべき憲法草案を完成するのに着手したのは、一二月二三日である。そして二四日推敲を重ね、二五日、その清書を夜半までかかってしている。

(中略)

「憲法研究会憲法草案要綱」と題して筆をとりはじめ、最初は、天皇についても、「少数意見――天皇制廃止――日本国ノ元首「国民ノ選挙スル大統領トス」という条文を併記するやり方をしたが、これはやめて、公表されたような体裁のものとした。

一二月二六日(中略)署名した七名が大阪ビルの新生社に集り、わたくしは、清書した「憲法草案要綱――憲法研究会案」を出した。

別してそこでは議論はなく、ただ室伏氏から「国民権利義務」の部分の四項目に収めてあったつぎの条文について、「これはどういう意味かね」というふうな疑問が出されたので、わたくしは、それでは削りましようと答えたようにおもう。

共和制の問題と同じように、会員中に一人でも異議のある条文はのせないというのが、執筆者そしてわたくしのとった方針だったからである。

その削除した条文は、つぎのようなものである。

一、政府憲法ニ背キ国民ノ自由ヲ抑圧シ権利ヲ毀損スルトキハ国民之ヲ変更スルヲ得

また、そのとき「国民ハ労働ノ義務ヲ有ス」を書き加えたようにおもう。

(中略)

これで終わったわけであるが、その席上、杉森氏と室伏氏とわたくしと三人が首相官邸にゆくこととなり、ただちに赴いた。

首相は不在だというので秘書官に手交した。

室伏氏が強く首相に渡すべきことを申入れた。その足で記者室によって発表して帰った。

このとき総司令部へ、われわれ三人揃って行った記憶はない。

また総司令部へ提出するために、会として条文を英訳した記憶もない。

ただ英語に堪能な杉森氏が総司令部に行って提出してきたという報告があったことは、記憶している。 |

憲法草案要綱の内容

こうしてでき上がったのが、憲法研究会の「憲法草案要綱」である。

鈴木の執筆になるこの草案は、丸善のざら紙四百字詰め原稿用紙にペン書きで記されている(内閣官房総務課資料。同研究会が内閣に提出した原本と推定されている。『日本国憲法施行五十周年記念展』二九九七年五月一日~十五日展示)、鈴木一九七七に全文収載)。

以下、その「根本原則」の要点と「国民的権利義務」をそのまま掲げておこう。

(仮に番号を付した。条文中の④⑤には「」が付されて削除とあり、さきの鈴木の叙述に対応する)

憲法草案要綱

憲法研究会案

高野岩三郎/馬場恆吾/杉森孝次郎/森戸辰男/岩渕辰雄/室伏高信/鈴木安蔵/根本原則

一、日本国ノ統治権ハ日本国民ヨリ発ス①

一、天皇ハ国体ヲ親(みずか)ラセス国政ノー切ノ最高責任者ハ内閣トス②

一、天皇ハ国民ノ委任ニヨリ専ラ国家的儀社ヲ司ル③

一、天皇ノ即位ハ議会ノ承認ヲ経ルモノトス④

一、摂政ヲ置クハ議会ノ議決ニヨル⑤

国民的権利義務

一、国民ハ法律ノ前ニ平等ニシテ出生又ハ身分ニ基ク一切ノ差別ハ之ヲ廃止ス①

一、爵位勲章其ノ他ノ栄誉ハ統テ廃止ス②

一、国民ノ言論学術芸術宗教ノ自由ヲ妨ケル如何ナル法令ヲモ発布スルヲ得ス③

一、「政府憲法ニ背キ国民ノ自由ヲ抑圧シ権利ヲ毀損スルトキハ国民之ヲ変更スルヲ得④

一、国民ハ拷問ヲ加ヘラルルコトナシ」⑤

一、国民ハ国民請願国民発案及国民表決ノ権利ヲ有ス⑥

一、国民ハ労働ノ義務ヲ有ス⑦

一、国民ハ労働ニ従事シ其ノ労働ニ対シテ報酬ヲ受クルノ権利ヲ有ス⑧

一、国民ハ健康ニシテ文化的水準ノ生活ヲ営ム権利ヲ有ス⑨

一、国民ハ休息ノ権利ヲ有ス国家ハ最高八時間労働ノ実施勤労者ニ対スル有給休暇制療養所社交教養機関ノ

完備ヲナスヘシ⑩

一、国民ハ老年疾病其ノ他ノ事情ニヨリ労働不能ニ陥リタル場合生活ヲ保護サルル権利ヲ有ス⑪

一、男女ハ公的私的ニ完全ニ平等ノ権利ヲ享有ス⑫

一、民族人種ニヨル差別ヲ禁ス⑬

一、国民ハ民主主義並平和思想ニ基ク人格完成社会道徳確立諸民族トノ協同ニ努ムルノ義務ヲ有ス⑭ |

植木憲法案との比較

いま条文で、第三案っ憲法改正要綱」および日本政府・GHQに提出された「憲法草案要綱」の「国民的権利義務」条項と、植木枝盛の「日本国々憲案」の条項とを対比してみよう。

「憲法草案要綱」①の「国民「法律ノ前ニ平等ニシテ」(第三案も同じ)は、植木「日本国々憲案」第四十二条「日本ノ人民「法律上ニ於テ平等トナス」に該当する。

第三案の条項三にいう「官吏国民ノ自由ヲ抑圧シ権利ヲ毀損スルトキハ之ヲ排斥追訴スルヲ得」は、植木第七十一条の「政府官吏圧制ヲ為ストキハ日本人民「之ヲ排斥スルヲ得」に相当する。

第三案八の「国民ハ家宅ニ侵入サルルコトナシ」は、「憲法草案要綱」では削除されているが、植木第五十七条に「日本人民ハ住居ヲ犯サレサルノ権ヲ有ス」とある。

また、「憲法草案要綱」④(第三案の四も同じ)の「政府憲法ニ背キ国民ノ自由ヲ抑圧シ権利ヲ毀損スルトキハ国民之ヲ変更スルヲ得」というのは、植木第七十条「政府国憲ニ違背スルトキハ日本人民ハ之ニ従ハザルコトヲ得」および第七十二条「政府恣(ほしいまま)ニ国憲二背キ擅(ほしいまま)ニ人民ノ自由権利ヲ侵害シ建国ノ旨趣ヲ妨クルトキハ日本国民ハ之ヲ覆滅シテ新政府ヲ建設スルコトヲ得」という植木草案の抵抗権と革命権の条文をぬきにしては考えられない。

「憲法草案要綱」⑤(第三案では六)の「国民「拷問ヲ加ヘラルルコトナシ」は、植木第四十八条の「日本人民は拷問ヲ加ヘラレルコトナシ」の条文そのままである。

このように対比してみると、「憲法草案要綱」の作成過程に、明治十年代の自由民権期における植木の憲法草案をはじめとする私擬憲法案が流れ込んでいることは誰しも否定しえないだろう。

実際、「憲法草案要綱」執筆当事者たる鈴木自身も、「憲法草案要綱」発表の翌日の新聞に、

「別に同人たち共通の参考資料としたものはないが、明治一五年の植木枝盛の(東洋大日本帝国憲法)(「日本国々憲案」を指す)、土佐立志社の(日本国憲法見込案)など日本最初の民主主義的結社自由党の母体たる人々の書いたものを初めとして、明治初期真に大弾圧に抗して情熱を傾けて書かれた二〇余の草案を参考にした」

といい、さらに

「外国の資料としては、一七九一年のフランス憲法、アメリカ合衆国憲法、ソ連憲法、ワイマール憲法、プロイセン憲法がある」

と談話を発表している(一九四五年十二月二十九日付『毎日新聞』。佐藤一九六四より再引)。

それまで野にあって憲法成立史研究に情熱を傾けてきた鈴木が、新しい日本の憲法草案作成のチャンスをえて、みずからのこれまでの苦難の研究成果を生かそうとする姿を読みとれよう。

いや、それは鈴木のみではない。そこには憲法研究会を主導した高野岩三郎の戦後にかけた情熱があった。

すでにふれたように、高野もまた自由民権運動の延長線上に憲法を構想しており、その限りでは高野と鈴木は共鳴していた。

地下水脈の噴出

憲法研究会の「憲法草案要綱」には、研究会メンバーそれぞれの多彩な意見も反映され(とくに労働権を含む社会権の規定などにそれは多く見出される)、鈴木もいうように先進諸外国の憲法規定も参考にされたと思われるが、根底には植木草案を含めた自由民権期の憲法草案があり、その伏流化した地下水脈が、敗戦という衝撃によってできた体制の亀裂から噴出した、といってよいのである。

古関彰一氏もつぎのようにいう(古関一九九五)。

憲法研究会の中心には高野岩三郎と鈴木安蔵がいた。

高野は自由民権期の民権思想の息吹をかいで成長し、鈴木は自由民権期の憲法思想を研究して戦時下を生きてきた。

こう考えると、憲法研究会案とは、自由民権期の憲法思想が、半世紀にわたる弾圧の苦闘のあとでこの二人の歴史の継承者を通じて復権を果たしたことを意味するといえそうである。 |

このことを私なりの本書の用語で言い直すと、この「憲法草案要綱」には植木枝盛の小国主義がそのまま流れ込み、また中江兆民にみられる民権期の小国主義が反映している、ということになる。

そして「未発の可能性」としての小国主義は、つぎなる段階で戦後日本の小国主義の法的枠組みづくりの経過のなかで、大きな役割を果たしたのである。

|

|

4 日本国憲法の中の小国主義 top

GHQが注目する

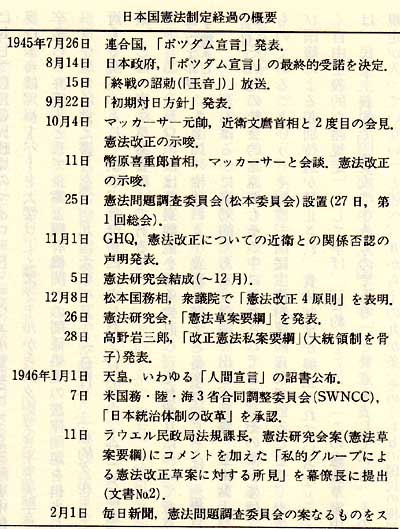

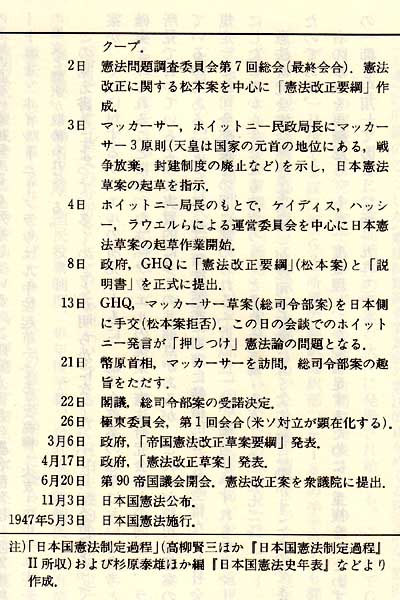

ここで、日本国憲法の制定過程を通史的に述べるつもりはないから、上の概要年表でその流れをつかんでおこう。

こうした憲法の制定過程で、総司令部案と民間諸憲法案、とりわけ憲法研究会の「憲法草案要綱」との関係はどうだったのか。

すでにみたように、一九四五年十二月二十六日に発表された「憲法草案要綱」は、ただちに首相官邸とGHQへ提出され、翌々二十八日の新聞報道となった。

「大きく報道されたわりには、これといった反響はみられなかった」というが、他方、「総司令部の側ではこれについて大きな関心をもち、立ち入った検討がなされていた」のである(以上、佐藤一九六四)。

つまり、総司令部(GHQ)の方が憲法研究会案に「大きな関心」をもって注目していた。

その研究会案「憲法草案要綱」は、一九四五年十二月三十一日付でGHQ参謀二部(G2)所属の連合翻訳局(ATIS)において翻訳され、また、国務省政治顧問事務所でも翌四六年一月二日付で翻訳された(この二つの翻訳は細部の点や意昧のとり方で若干食い違いがあった)。

この翻訳に対してGHQ民政局のマイロ・E・ラウェル(Milo E. Rowell)陸軍中佐の意見が求められた。

ラウェルは、ハーバード大学ロー・スクールからスタンフォード大学ロー・スクールに転じて卒業し、弁護士として企業と政府機関との関係処理の法律問題を担当した経験の持ち主である。

ラウェルは覚え書きを、一九四六年一月十一日付で、「私的グループによる憲法改正草案に対する所見」として執筆、幕僚長に提出した。

「私的グループ」とは憲法研究会、「憲法改正草案」とは「憲法草案要綱」である。

ラウェル覚書きとは

ラウェルは草案翻訳を逐条検討し、それぞれについて意見を述べている。

そのうち国民の権利および義務に関する条項に関しては、「現行憲法におけるそれよりもはるかに実効的である。

言論、出版、教育、芸術および宗教の自由は保障され、かつその他の社会的諸原則もその中に包含されており、そのすべては、民主主義と両立しうるものである」という。

そして、国民主権が認められていることや、出生、身分、性、人種および国籍による差別待遇が禁止され、貴族制度が廃止されているなどの八か条を、「いちじるしく自由主義的な諸規定」として挙げ、「要約」として、「この憲法草案中に盛られている諸条項は、民主主義的で、賛成できるものである」と賛意を表している。

その上で「若干の不可欠の規定が入っていない」と述べ、aから iの九か条(そのうち bの国民の権利の規定ではさらに七か条の追加の必要性を指摘する)を列挙している。

この覚え書きの署名部分は「陸軍准将・民政局長コートニー・ホイットニー/ラウェル中佐起草」である(高柳・大友・田中一九七二には、関係文書の原文と翻訳が収められている)。

この覚え書きによって、多くのことが明らかになった。

「(この)文書によって、憲法研究会案が、それに対するラウェルの所見とともに、総司令部案の起草において参考とされたことは確実とみられることになった」、

「ラウェルの提案と憲法研究会案との間には、ラウェルがその所見で言っているように実質的に多くの共通点があるが、これらが総司令部案のなかに盛られているのである」、

さらに、憲法研究会案に顕著に特徴的な「社会権ないし社会経済に関する規定」と総司令部案との間に認められる「近似性」は、両者がいずれもワイマール憲法を参考にしたことから生じたものだろう、とされる(高柳・大友・田中一九七二)。

憲法研究会案(「憲法草案要綱」)が総司令部案に与えた影響は動かすことのできない事実だったのである。

この事実を再確認し、もう一度整理し、かつ補足するために、重複をいとわず古関氏のつぎの一節を引用しておこう(古関一九九五)。

(日本)政府側のこうした(憲法問題調査委員会の憲法改正をめぐる保守的な)動向に加えて、(一九四五年)一二月末には民間団体の草案が次々に発表され始める。

この中でGHQが最も注目したのが憲法研究会案であった。

この案が新聞に発表されたのは一二月二八日であったが、三一日付で参謀二部(G2)所属の翻訳通訳部(ATlS)の手で早くも翻訳がつくられるが、民政局行政部では、この訳に不満であったためか別訳をつくり、翌年一月一一日付 でラウェル中佐が詳細な「所見」を起草している。

この「所見」にはホイットニー(Courtny Whitney)民政局長も署名しているから、この草案を民政局がかなり重視し、かつその「所見」の内容はほぼ民政局の見解であったとみていいであろう。 |

さらに古関氏はつぎのように述べる。

「所見」は各条文の分析をしたあとで、

「いちじるしく自由主義的な諸規定」として国民主権主義、労働者保護、国民投票制度、単年度予算、会計検査院制度、所有権の制限、暫定憲法二〇年期限――原注)をあげたあと、

「この憲法草案中に盛られている諸条項は、民主主義的で、賛成できるものである」と高く評価し、加えるべき条項として憲法の最高法規性、人身の自由規定、なかでも被告人の人権保障などをあげていた。

憲法研究会案にたいして即座とはいかないまでも、かなり早く的確な判断ができた背景には、ラウェルがわずか一か月前に「レポート・日本の憲法についての準備的研究と提案」をまとめ上げていたことにもよろう。 |

さきの指摘にあるように憲法研究会案と総司令部案の「近似性」は、それらが参考にしたもののひとつにワイマール憲法に拠っていたということがあったとしても、ここで強調したいのは、憲法研究会案の背後には、すでにみてきたように植木草案に代表される自由民権期の私擬憲法草案があったことである。

対比から浮かび上がるもの

とすれば、総司令部案と憲法研究会案の「共通点」といわれるものは、自由民権期の植木枝盛案が憲法研究会案を通して総司令部案に流れ込んだことの別の表現といってよい。

この事実は重い。このことを確認した上で、つぎの対比をみてほしい。

A「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」(第十一条)

B「日本ノ国家ハ日本各人ノ自由権利ヲ殺減スル規則ヲ作リりテ之ヲ行フヲ得ス」(第五条)

A「すべて国民は、法の下に平等であって……」(第十四条)

B「日本ノ人民ハ法律上ニ於テ平等トナス」(第四十二条)

A「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」(第十九条)

B「日本人民ハ思想ノ自由ヲ有ス」(第四十九条)

A「学問の自由は、これを保障する」(第二十三条)

B「日本人民ハ何等ノ教授ヲナシ何等ノ学ヲナスモ自由トス」(第五十九条)

A「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」(第二十一条)

B「日本人民「自由二集会スルノ権ヲ有ス」(第五十四条)、「日本人民ハ自由二結社スルノ権ヲ有ス」(第五十五条)、「日本人民ハ言語ヲ述ブルノ自由権ヲ有ス」(第五十一条)、「日本人民ハ議論ヲ演(の)フルノ自由権ヲ有ス」(第五十二条)、「日本人民ハ言語ヲ筆記シ板行シテ之ヲ公ケニスルノ権ヲ有ス」(第五十三条)、「日本人民ハ信書ノ秘密ヲ犯サレザルベシ」(第六十二条)

A「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」(第二十二条)

B「日本人民ハ日本国ヲ辞スルコト自由トス」(第六十三条)

A「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」(第三十六条)

B「日本人民ハ拷問ヲ加ヘラレルコトナシ」(第四十八条)、「日本ノ人民ハ何等ノ罪アリト雖(いえど)モ生命ヲ奪ハレサルヘシ」(第四十五条)

A「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」(第九十八条)、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」(第十二条)

B「政府国憲ニ違背スルトキハ日本人民ハ之ニ従ハザルコトヲ得」(第七十条)、「政府恣(ほしいまま)ニ国憲ニ背キ擅(ほしいまま)ニ人民ノ自由権利ヲ浸害シ建国ノ旨趣ヲ妨クルトキハ日本国民ハ之ヲ覆滅シテ新政府ヲ建設スルコトヲ得」(第七十二条) |

Aは日本国憲法であり、Bは植木枝盛の「日本国々憲案」である。

日本国憲法第三章「国民の権利及び義務」と植木「日本国々憲案」第四編「日本国民及日本人民ノ自由権利」という基本的人権規定を中心とする二つの共通性はここに一目瞭然であろう。

いや、それのみではない。

A「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」(第二十五条)

C「国民ハ健康ニンテ文化的水準ノ生活ヲ営ム権利ヲ有ス」

B「日本人民ハ拷問ヲ加ヘラレルコトナシ」(第四十八条)

C「国民ハ拷問ヲ加ヘラルルコトナシ」 |

Cは憲法研究会案(「憲法草案要綱」)である。

一連の流れを考える

みられるように、A(日本国憲法)とC(憲法草案要綱)、B(日本国々憲案)とCとは、文言までもほとんどそのままではないか。

これはたんなる偶然ではない(家永一九七七には、マッカーサー草案条文と憲法研究会案条文、およびマッカーサー草案条文と植木草案条文との詳細な対比表が載せられている)。

つまり、「日本国々憲案」(植木憲法草案、明治十年代の自由民権私擬憲法案、中江兆民を含む小国主義)→憲法研究会草案(「憲法草案要綱」)→マッカーサー(GHQ)草案→日本国憲法という一連の流れとしてとらえられる。

もう一度端的にいえば、自由民権期の植木や兆民にみられる小国主義が、日本の大国主義の破産した敗戦後の状況のなかで、憲法研究会案(「憲法草案要綱」)を通してマッカーサー(GHQ)草案に流れ込み、それが日本国憲法へと結実した、ということになる。このようにみてくるならば、鈴木安蔵が一九六〇年発表のさきの「提唱」(二)に、つぎのように述べていることには、改めて留意する必要がある(鈴木一九六七)。

終戦後半年余の最も激動的な時期に、国民の各方面から、相ついで、自主的な憲法制定の試みがなされたことは、今日では、人々の知るところである。

しかも、この事実は、なぜか無視されたり、気づかれなかったりしてきた。そして日本国憲法は、全く、日本国民の自由な意志の表明とは無関係の、「銃剣によって」「押しつけられた」憲法であるというような説明すらなされたのである。

それは、君主制の本質を失なわしめるほどに最も民主的な議会制的君主制の憲法である日本国憲法を、旧憲法と本質を同じくするような君主制の性格の最も強い立憲君主制的憲法、しかも再び国家を国民から超越的な支配権力として構成し、自衛の名の下に再軍備を合法化するところの憲法に変質せしめようとする国家主義者、君主制論者の側から特に強調されてきたが、それのみにはとどまらない。

あるいは憲法制定の過程について詳細な記録をまとめた二、三人の人々も、これらの人々が政府・官庁内部にあって、その内部のうちに当時すごしたためでもあろう。

国民自身の運動については、きわめて無関心あるいは無知のまま、政府内部の記録や占領軍内部の憲法制定事情だけに力をそそいでいるのである。 |

「自主的な憲法制定の試み」が「無視されたり、気づかれなかったりしてきた」ことと、日本国憲法「押しつけ」論はセットである。

「押しつけ」憲法論の根源

この「提唱」の一文は、鈴木がみずから関わった憲法研究会などの役割の自己PRと簡単に片付けるわけにはいかない。

押しつけ」憲法を理由として、これまで改憲政党をはじめ改憲論者による改憲意見が強く、かつ、くり返し主張されてきているからである(その「押しつけ」とは何であったのかは、古関一九九五を一読されたい)。

そこでいえることは、ときの日本政府の憲法問題調査委員会(松本烝治委員長)の「憲法改正要綱」にみられる認識が、大日本帝国憲法第三条の「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」という条文の「神聖」の語を、「至尊」にいいかえるにすぎないというシンボリックな「改正」内容にみられるように、政府の憲法問題調査委員会が国家主権について明治憲法とまったく変わらない発想を根底に持っていた、ということである。

このことはすでに多くの憲法研究書が指摘していることであるが、ここでは政府案の責任者松本烝治委員長とGHQ側との対応のやりとり(一九四六年二月二十二日)を一瞥してみよう(高柳・大友・田中一九七二所収)。

松本 (前略)最初にうかがいたいのは、この新憲法草案のうち、あなた方が基本的であり、変更を許さぬものとお考えなのは、何ヵ条でしょうか、ということです。

私は、内閣に、全条文のうちどれとどれ、計何ヵ条が絶対になくてはならぬものかという点につき、お考えを伝えたいと思いますので。

ホイットニー将軍 憲法の成文全部が基本的なものだと、私達は思います。

日本国民にとって分かり易いものにするために、附議するに当たってわれわれの使った言葉が修正されるだろうということは、承知しています。(中略)

しかし一般的にいえば、私達は、この文書は一体をなすものと考えています。

ラウェル陸軍中佐 新憲法草案は、各部分が相互に連関をもつ一体をなすものとして起草されたもので、一ヵ条削るとか、一章削るとかいうわけにはいかないものなのです。 |

ここでいえることは、松本(=日本政府)が、ポツダム宣言にいう「日本国民ノ間二於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スルー切ノ障礙(しょうがい)ノ除去」の意味するものから遥かに遠い地点に立っていた、ということである。

そのことはとりも直さず、松本が敗戦の意味と占領政策について、基本的な理解に欠けていたということであろう。

だから憲法「改正」は、条文の一部を糊塗的に修正することで、こと足りると考えていたのである。

松本委員長の質問に、GHQ側はていねいな説明を加えたうえで、みごとに拒否している。

それは松本(=日本政府)の認識からすれば、マッカーサー草案はGHQからの「押しつけ」以外の何ものでもないということになる。

憲法研究会草案など歴史的背景をもった民間の憲法草案に注目する目も、傾ける耳もいっさい持たなかったのは当然といえよう。

「押しつけ」憲法論は、一九四六年二月十三日、マッカーサー草案が日本側に手交された際、ホイットニーが日本側の憲法改正案は、「自由と民主主義の文書」としては最高司令官の受け容れ不可能なものだといったところに端を発するが、それは日本の敗戦が、たんなる軍事的敗北ではなく、明治以降の大国主義の歴史的破産であったことへの日本政府の認識欠如のあらわれにほかならない。

それは同時に、敗戦に伴う歴史的変革が、それまでの天皇制イデオロギーの価値体系から民主主義への一大転換であることの基本的認識に欠けていた何よりの証拠であった。

何が重要かつ必要なのか

GHQの手を経たとはいえ、これまでみてきたように、そこに大国主義に代わる小国主義の歴史的水脈が、憲法研究会草案を通して日本国憲法のなかに流れ込んでいたことを確認することが、いまもっとも重要かつ必要なことである。

さらにいえば、日本国憲法の戦力・戦争の放棄も、自由民権期の自主・非武装ないし軍備廃止や、「小日本主義」の軍備の縮小主張の延長線上のものであり、小国主義における国際的な「信義」「道義」の強調は、日本国憲法前文の諸国民間の「公正と信義」に信頼するという理念に連なっている、といえるのである。

また、大正デモクラシー期の植民地放棄論は、敗戦という現実がいや応なしに日本に迫ったものであり、敗戦による大日本帝国の破産によってはじめて実現したものにほかならなかった。

このようにみると、日本国憲法における小国主義は、敗戦を機とした外圧を介して、内発的な歴史的小国主義理念が実を結んだものといってもよいのである。

top

****************************************

|