|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ 年譜など

Ⅱ 鉱山会社就職と日立の創立

5 日立鉱山入社と五馬力モーターの製作

top

明治三十九年(一九〇六年)十月の始め、浪平は妻の也笑に、日立鉱山ゆきをうちあけた。

「実は東京電灯をやめて、久原さんのいる日立鉱山にゆくつもりだ。」

小坂鉱山、広島水力、東京電灯と、六年間で職場を変えること三回、今度で四回目になるわけである。

三度目の正直という言葉はあるが、四度目の正直は聞いたことがないので、妻の也笑(やえ)は行き先の事を思うと不安であった。

それに二番目の子供が、来年の一月には生まれる予定なので、浪平の転職のことや、誕生する子供のことなどが、也笑(やえ)の心に重くのしかかっていた。

しかし一度決心したら実行するという、浪平の気性を知っている也笑(やえ)は、反対もできなかった。

思いあまった也笑は、近くの神社へいっておみくじをひいてみた。

大吉開運と出たので、也笑は喜んで浪平を日立鉱山へ送る決心がついた。 |

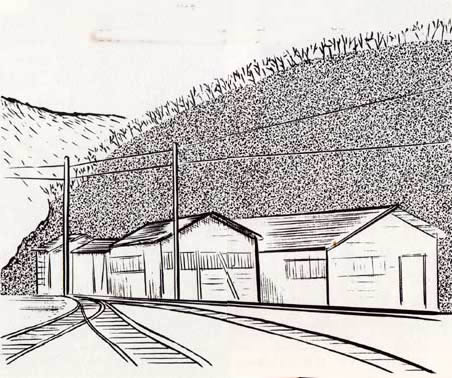

茨城県の山奥にある日立鉱山

|

東京電灯を辞めてから十日後の十月二十三日、浪平は久原鉱業所日立鉱山に入社した。

工作課長に任命された浪平の最初の仕事は、建設途中の中里発電所の完成であった。

久原は浪平にそのすべてをまかせた。

「小平君、中里発電所を一日も早く、完成してくれないか。鉱山は電気がもっともって必要なんだからな。」

久原の豪放さと浪平の緻密さ、性格はまるっきり反対なのだが、小坂鉱山以来のつき合いなので、二人の心と心は通い合っていた。

その年の十月から始めた中里発電所の建設は、翌年二月わずか四か月で完成した。

その間に水戸で生れた、二番目の女の子富美子を、病気でなくしている。わずか六十二日の短い生命であった。

しばらくの間浪平も也笑も、心うつろな日が続いた。

明治四十一年(一九〇八年)十二月には、中里に続き町屋発電所も完成する。

日立鉱山は上昇気流に乗ったように、発展に発展をつづけた。

明治四十一年八月(一九〇八年)、宮田村大雄院に社宅が完成した。

明治三十七年(一九〇四)、浪平と也笑が結婚してから四年後である。

その間広島、東京、水戸、助川と住居がかわったが、やっと日立鉱山の近くに住めるわけである。

八月の暑い朝であった。

也笑と長女の百合子は、助川駅から鉱山へ行くトロッコにのった。

線路はできていたが、電車はまだ走っていなかった。

トロッコにゴザをしき、棒を四本立てて布をかぶせて日よけにした。

百合子は始めてトロッコに乗るので、心細いのだろうか、也笑(やえ)にしがみついて離れようとしない。

「百合子、大丈夫よ、こわくないのよ。」

そういう也笑も、これから先のくらしを思うと心もとなかった。

トロッコは、なだらかな坂道をゴトゴトとのぼってゆく。

左右の景色は少しずつ変わり、木や夏の草花が多くなってきた。 |

日立鉱山の社宅ができたので、浪平一家はそこで住むことになった

|

線路のわきに、朝露にぬれた白百合の花が咲いているのを、也笑(やえ)は笑った。

「百合子、百合の花、まっ白い。」

三歳になったばかりの百合子は、自分と同じ名前の花を見て、初めてニコッとした。

トロッコをおりた也笑と百合子は、牛車にのりかえて、日立鉱山大雄院七号役宅に着いた。

その日は、井上馨侯爵が日立鉱山を視察するとかで、浪平はそちらの方でいそがしかった。

社宅の前に立った也笑は、あまりの粗末な家だったので、言葉も出なかった。

屋根も羽目板も、みんな杉皮でふいてある、二軒長屋の一軒であった。

しかし百合子は子供だけあって、

「ここが私のお家。」

といってはしゃいでいる。

浪平一家はここで、大正七年(一九一八年)東京へ転居するまで、十年間暮したのであった。

その間、暮れの十二月には長男の良平が誕生し、明治四十四年(一九一一年)の一月には、二男の俊平が生まれた。

小平家にとっては、忘れられない住居となったわけである。

初めは気のりがしなかった大雄院での生活だったが、仕事にすべてをかける夫浪平と、三人の子供にかこまれて、也笑は生甲斐のある毎日をおくった。

也笑は昭和二十六年の大晦日に、「私達の思い出」という文章を書いているが、その中に「大雄院社宅七号は、私共の殿堂となりました」という所がある事からも、小平家にとっても、思い出多い十年間だったのであろう。

子供たち三人も、となりの草むらからリスや兎が飛び出すという、自然にめぐまれた環境の中で、のびのびと育っていったのである。

大正の初めになると、夕方長女の百合子は弟二人をつれ、会社の門の所で父浪平の帰りを待つのが楽しみだった。

会社の仕事の都合で帰れない時も、浪平は門の所にやってきて、三人にわけを話して帰した。

明治四十一年三月(一九〇八年)日立鉱山は、大雄院に精錬所を建設した。

この工事は山を崩し谷を埋める大工事だったが、工作課長の浪平は、てきぱきと指揮をとり、それぞれの分担者に責任を持たせたので、まかされた人たちは、自分の創意工夫によって仕事をつづけていった。

六月に大暴風雨があり、七割以上できあがっていた十二メートルの溶鉱炉が、土台からガラガラとくずれてしまった。

幸い死者やけが人はでなかったが、浪平は誰も責めず、その後の対策にかけまわった。

この年の初夏、東京帝国大学工科大学電気工学科一人の学生が、実習のため日立鉱山にやってきた。高尾直三郎である。

その日が浪平にとっても、運命的な出会いの日となったのである。

次の年高尾は日立鉱山に入社し、浪平の片腕として明治四十三年(一九一〇年)入社した馬場粂夫(くめお)とともに、粗末な掘立小屋の修理工場を、大会社日立製作所につくりあげていったのであった。

その当時の浪平は、鳥打帽、詰襟(つめえり)の服、脚絆(きゃはん)、草鞋(わらじ)といういでたちで、一日二回午前と午後には、時計の針のように現場を見回った。

足も心臓も強く、本山から助川駅まで十キロメートルの山道を、車にも乗らず一時間半で歩いた。

そのころの日立鉱山は、銅はたくさん出るし、大きな鉱床も次々と発見され、日の出の勢いとでもいうのだろうか、一年毎に大きくなっていった。

浪平も日立鉱山入社以来、中里、町屋、石岡の発電所を建設したり、精錬所を新設したりして、自分に与えられた仕事を、てきぱきと処理していった。

しかし浪平にとっては、それだけの仕事では物足りなかった。

自分たちで使う機械ぱ、自分たちで作るという、若いころからの夢が、浪平の心の奥でくすぶり続けていた。

日立鉱山の経営者であった久原房之助は、

「僕は大体仕事でもなんでも、進むのには向こう見ずの事が多い。」といっているような性格なのに対して、浪平は緻密で几帳面であった。

当時鉱山で使っていた機械ぱ、全部が全部外国製であった。

久原は「医者は自分の子供の病気は自分で見ないものだ。」という考えを持っており、機械は自分たちが作るものではなく、外国製のものでいいと思っていた。

しかし鉱山で働く人たちの中には、機械の扱いが荒っぽい人もいるものだから、次から次へと故障して使いものにならない。

外国製であるから、その国へ送って直してもらえばいいのだが、それでは時間がかかった。

こわれた機械を修理するなどという、細かい目立たないことは、あまり性に合わない久原であったが、直さないわけにはゆかない。

困った久原は明治四十年(一九〇七年)小坂鉱山からよんだ竹内と相談して、電気機械の修理工場をつくる事にした。

久原は浪平をよんで、

「小平君、ここのところ機械の故障が続出して、現場はお手上げなんだ。修理の仕事をやってくれないか。」

といった。

「修理ですか。」

浪平はそう聞き返した。

修理の仕事は余り気がすすまなかった。

機械のすべてが外国製で、自分たちで作ったものではなかったからである。

しかし機械いじりは嫌いではない浪平だったので、

「何とかやりましょう。」

久原のいう通り修理工場をつくった。

明治四十一年(一九〇八年)修理工場は、本山の採鉱所近くの雑木林を切りはらって建てられた。

四方は山なので、昼もうす暗い気分のめいりそうな場所だった。

働く人はわずかに五人、建坪四十坪(一三二平方メートル)の掘立小屋のような修理工場であった。

ここで変圧器や電動機の修理をした。

浪平は修理工場に必ず顔を出し、電気や機械の事をいろいろと教えた。

しかし、修理工場は日立鉱山の都合で、何回も移転している。

四十一年十二月には鉱山の精錬所の構内に、それから四か月たった四十二年四月には鉱山の分析所がある所に、そして四十二年九月には、大雄院電車停留場のそばと、二年間で四回の移転である。

この事からもわかるように、当時の日立鉱山は修理工場を、あまり重要視していなかったのである。

工場で働く人の数も、五人、七人、十一人と少しずつは増えていったが、軽視されていた事にかわりはなかった。

電動機などは使い方が乱暴なので、一年足らずで焼けて黒こげになってしまう。

大雄院と助川駅の間の電車も開通したので、その電車に使う電動機の修理もしなければならない。

「使ってこげるのは当たり前、まだ修理はできねえのか。」

「現場ではモーターが直らなくては、仕事にならねえ。」

「大至急たのむぞ。」と、やつぎばやの催促がひっきりなしである。

何しろ鉱山の男たちは、気はいいが仕事熱心のためかせっかちで、修理に頼んだモーターをゆっくり待つなどという、おっとりかまえた気風などさらさらなかった。

それに応えるためには、修理工場に働く人たちも、残業、徹夜はざらであった。

このような修理をしながらも、浪平や高尾らは故障の原因を調べたり、電動機や変圧器のつくり方などを研究して、自分たちだけで作れそうだという自信が、少しずつ心の中に育っていった。

「高尾君、五馬力モーターを作ってみないか。設計、製図をやってみたら。」

ある日浪平は、高尾にいった。

自分たちで使う機械は自分たちで作る――という浪平長年の夢が、やっと叶えられそうなチャンスがやってきたのである。

その日から高尾は、浪平の指導を受けながら、五馬力モーターの製作にとりかかった。

何回となく図面を引き、浪平と話し合った。

鉄板加工機をイギリスから買入れた。コイルも自分たちで巻いた。

しかしできあがったモーターに電気を流しても、モーターはウンともスンともいわない。

まわらないのである、何日も何日も。

また初めからやり直しである。

このように失敗を繰返しながらも、とうとう五馬力モーターは、力強い音をたてて回転し始めた。

明治四十三年(一九一〇年)三月の事である。 |

浪平たちが自力で苦労して作った五馬力モーター

このモーターは三台つくられ、一台は小平記念館に、一台は日立市

郷土博物館に、もう一台は日立製作所山手工場で今もなお動いている。

|

6 日立製作所の創立 top

修理工場の他、本山でのカーバイド製造、石岡発電所の建設と忙しい毎日が続いたが、

「日本人が使う機械は、日本人が作るのは当たり前」という大学時代からの考えは、日立鉱山へ来てからも全く変わらなかった。

他の人には夢としか思えないようなことでも、実現した事実が世界にはたくさんある。

その夢がかなえられそうな時代と機会が、足早にやってきていると浪平は予感した。

時代は間違いなく動いている、機会は今なのだ、そう思うと浪平はいてもたってもいられない胸の高鳴りを、おさえることができなかった。

夜になると浪平は、役宅の一部屋で机の前にきちんと座り、電気機械工場の予算や計画を立て始めた。

几帳面でねばり強い性格なので、ぱしばしの数字にまで細かく気を使った。

明治四十三年(一九一〇年)春、浪平は修理工場の予算の中に、機械製作工場の予算もふくめて久原に提出した。

久原は細かな数字などを見るのは不得手だったし、万事大まかな性格なので、予算はそのまま通ってしまった。

しかしその後、竹内から修理工場の予算の中に製作工場の分も入っていると聞かされて、久原は怒りだし浪平をよんだ。

「小平君、修理工場の予算の中に、製作工場の予算も入っているというじやないか。」

浪平は、覚悟を決めはっきりと自分の考えをのべた。

「そうしないと、予算が取れないと思って出しました。」

「私は鉱山で金をもうけているから、製作工場で利益をあげようなどとは思ってもおらん。

それに鉱山で使う機械は、外国から買うのが一番いいんだ。日本製の機械なんかいらんよ、小平君。」

「私は日本人は外国人とくらべて、劣っているとは思いません。

機械を自分たちの手でつくろうとしないから、できないだけなんです。」

久原は少しの間、考えている様子だったが、突然大きな声で、

「わかったよ。作ることを許そう。」といったので、浪平はホッとした。

怒る時はわけもなく怒るが、わかるのも早かった。

浪平の押しと決心の固さに、さすがの久原もタジタジとなり、有無もいわせず承諾させられた形となった。

「いよいよ、自分で機械がつくれるぞ。」

鉱山の景気がよかったこともあって、久原は製作工場の資本金九万円を出した。

製作工場が実現するメドがついたので、浪平はそれに向かって慎重ながら大胆に計画を次から次へと進めていった。

工場を経営してゆくためには、鋳物・機械工作、コイル絶縁ができる人を集めなければならない。

とくに鋳物を自分たちだけで作ることができなければ、どうにもならなかった。

ちょうどそのころ、二年前に日立鉱山に入った宮手という青年がいた。

盛岡工業を卒業した男で、東北人特有のねばり強さと器用さを持った好青年であった。

宮手は米粒に“いろは”四十八文字を書くという、天性の才能を持っていた。

浪平は早速宮手に、鋳物部門の担当をまかせた。

四月には工場で働く若い人たちのための、「徒弟養成所」という学校も作った。

七月には、浪平、高尾と並んで日立製作所創業期の巨きな星、馬場が大学を卒業して日立鉱山に入社する。

馬場はその時、鉱山事務所長の竹内に、「アメリカのジェネル・エレクトリック(G・E)社を目標にして、鉱山で使う機械をどんどん作れ」といわれて、度胆をぬかれた。

明治四十三年(一九一〇年)十一月工場は建った。

工場の敷地は、日立村大字宮田字芝内にあった会社の土地約四、〇〇〇坪。(約一三二、〇〇〇平方メートル)を当て、そこに一、二六七坪(約四二、〇〇〇平方メートル)の工場を建てた。

主な建物は事務室、巻線工場試験室、仕上工場、鋳物工場、木型工場、鍛冶裝罐工場、倉庫などであった。

工場が建てられたあたりは、鉱毒被害地で田畑も荒れ、寒々とした風景がひろがっており、工場の建物も丸太木造の粗末なものだった。 |

機械は外国から買うという方針の久原社長も、浪平に押し切られて、

製作工場を認めた。これが独立して日立製作所となった。

|

しかし浪平にとっては、長年の夢がやっと実現したのであるから、無口な浪平も芝内(工場のこと)のことになると、声がはずんだ。

工場が完成したので、会社の名前を決めなくてはならない。

浪平と高尾と前の年、高等工業の機械科を卒業した六角とが、秋も終わりに近づいたある日、ストーブを囲みながら話し合った。

「ここは多賀郡だから、それをとって多賀製作所はどうだろう。」

高尾がそういうと、

「茨城製作所というのがいいと思う。これから大きく伸びる会社だから、社名はでっかい方が発展する。」

どじょう髭に、仕立ておろしのぱりぱりのスーツ、鉱山の男たちの中では一際(ひときわ)目立った、元陸軍中尉の六角が、大きなことをいった。

浪平は二人のいうのをじっと聞いていたが、やがて口を開いた。

「この土地は日立村大字宮田字(あざ)芝内(しばうち)だから、村の名前をとって、日立製作所はどうだろう。

日立の立はあがるという意味もある。太陽があがる、いいじやないか、勢いがあって。」

「日立製作所、いいですね。」高尾と六角は、浪平の考えに賛成した。

その年の十一月が、日立製作所創業の月となった。

浪平三十六歳、大学を卒業して十年目、也笑(やえ)と結婚してから六年目である。

さて会社ができたのであるから、正面入口に看板をかけなければならない。

高尾が、「東京の丸の内あたりの会社では、金ピカの看板が流行っている。ああいう奴はどうだろう。」

というと馬場も、「工場は丸太木造でも、看板は金ピカがいい。」と同意した。

浪平は二人のやりとりを聞いていたが、ムッとした表情で、

「僕は嫌いだ。あんなのはよしてくれ給え、木製でよろしい。」というので馬場が、

「木はじき腐るでしよう。」と反論すると浪平は、

「腐ったら取りかえたらよろしい。何、安いもんだ。」と自分の考えをまげなかった。

正門に小さい木の表札が間もなくかけられた。

入社後日が浅い馬場は、浪平の気持ちがわからず、変った人だと思ったが、高尾はそれ以後金看板を二度とすすめなかった。

工場はできても働く人がいなければ、どうにもならない。

浪平は鉱山から高尾、馬場、宮手を始めとして、平野、大島、福元、飯島、今尾、藤田など、優秀な人々を製作工場につれてきた。

藤田は調度係を受け持ったが、浪平はそのずば抜けた才能に期待していた。

浪平は藤田に、

「今はこんな粗末な工場だが、将来は鉱山よりも大きい工場にしたいと思っている。

そのためには、君のような仕事ができる人が、どうしても必要なんだ、やってくれるね。」といって頼んだ。

頭のきれる理論家の藤田も、浪平のかざり気のないひたむきな心情にうたれて、製作所の仕事を喜んでするようになった。

営業の大谷は、久原鉱業から浪平に招かれて製作所に入った。

口八丁手八丁というのか、営業のために生まれてきたような男であった。

東京大学の法科を出ているだけあって、学問知識もあったし、スポーツ、囲碁、将棋、花札、玉突きなど、何をやらせてもひとなみ以上にできた。

浪平は自分分にないものを、大谷が持っていることを認め、製作所の営業のすべてを大谷にまかせた。

大谷もそれに応え、明治四十四年(一九一一年)五月には、茨城電気会社に二キロ変圧器二十台を売っている。

浪平の人を見る目の確かさは、この一事からもわかろう。

浪平は単なる電気技術屋ではなかったのである。

しかし創業当初の製作所は、失敗に失敗を重ねており、決して平坦な道を歩んでいったのではないのであった。

久原が徳島の東山鉱山を買い取り、そこで使う採鉱用巻上機モーターの電源として交流発電機二台を、製作所が作ることになった。

浪平、高尾、馬場が、絶縁と電圧との関係に苦労しながら、とにもかくにも完成した。

明治四十四年(一九一一年)七月、試験的に運転してみると、モーターは回るには回ったが、空車程度のものしか巻き上げができず、重いものとなると全く駄目であった。

「だから前からいっているじゃないか、できっこないと。」

「製作所を作ったって、巻上機も動かせないんじゃ話にならねえ。」

「やっぱり外国の機械にはかなわないんだよ。」

「久原さんがいったろう、『医者は自分の子供では見ない』って、それが正しいんだ。」

久原鉱業所や日立鉱山の人たちは、口をそろえて製作所の悪口をいい始めた。

浪平、高尾、馬場を始めとして製作所の人々は、歯をくいしばり「今にみていろ」と口に中でつぶやきながら、じっと我慢を続けた。

明治四十四年七月、製作所は日立鉱山から別れ、久原鉱業所日立製作所となった。

同じ月、製作所の隣に鉱山の電気精練所ができ、そこで使う四〇〇キロワット発電機を、馬場が一人で設計し完成した。

しかし使用してみると、故障、故障でどうにもならない。

アメリカのジェネラル・エレクトリック社の発電機で研究したのに、性能は全く問題にならないほど悪かった。

それに追い打ちをかけるように、鉱山電車のモーターが焼け、電車がたびたびストップしてしまった。

鉱山の所長竹内は、たびかさなる事故に業をにやし、製作所に怒鳴りこんできた。

「こんなに故障が続出しては、鉱山としても黙っているわけにはいかん。どうしてくれるんだ。」

そこへ浪平がやってきた。

竹内は浪平に向かって、たたきつきけるようにいった。

「小平君、鉱山の故障による損害は、君たちが考えている以上に大きいんだ。この損害をどうしてくれるんだ。」

めったにおこった事がない浪平も、その日は顔がまっ赤だった。

「製作所も、働く人はみんな一所懸命やってるんだ。一トン半の電気機関車だって、鉱山の溶鉱炉で使っているじゃないか。」

「そんなことはわかっている。とにかく故障による損害は、製作所で弁償してもらわなければ、鉱山としては困るんだ。」

「弁償、ああいいよ、弁償はするから、計算書を出してくれ。」

それからしばらくたって、製作所から鉱山へ大金が支払われた。

明治四十五年(一九一二年)には、東京帝国大学工科大学機械工学科を卒業した秋田、同大学電気工学科卒の池田、森島、安川、京都帝国大学理工科大学電気化学科卒の吉岡、仙台高等工業学校の機械科卒の倉田など、そうそうたるメンバーが相次いで入社している。

明治四十五年七月、明治天皇が亡くなり、明治四十五年間の幕がおりた。

浪平は父惣八から受けついだ、失敗をバネとして成功にむすびつける、しぶといしたたかな精神をもっていた。

これらの人材が、製作所のために活躍してくれることを願いながら、次にやってきた時代、大正をむかえたのである。

top

****************************************

|