|

****************************************

Index 1

2 3

4

4 織機王、佐吉

1 六十台の愛機 top

動力織機の試運転は、成功でした。これをどう売りだすか、どう使うかというとき、都合のいい協力者が現れました。

石川東八さんです。

東八さんはふとしたことから、佐吉の動力織機を目にして、すっかり惚れ込んでしまっていました。

「佐吉さん、二人で織物工場をやりましょう。あんたの、その織機を使って。」

藤八さんが工場を建て、佐吉は六十台の織機を製作する。会社の名は『乙川綿布合資会社』にしようというものでした。

藤八さんは、名古屋の南の乙川村のはた屋でした。かせくり機もたくさん買ってくれた人で、佐吉とは顔なじみでした。

「やりましょう。やらせてください。」佐吉にとっては、願ってもない話です。

佐吉は東京で工場をやり、初めはいい評判をとりました。

今度も立派な織物を、ドンドンと作り出せば、動力織朧のすばらしい広告にもなるはずです。

それにしても、またたくさんの借金をしてかからねばなりません。

六十台もの織機を製造し、それが働き始めるまでですから、かなりのものになりそうです。

けれども、今度は見通しの明るい借金です。浅子と相談し、吉津村へ行って、なんとかよせ集めてきました。

佐吉は全力をあげて、織機作りにかかり、できあがるあとから、三台、五台と、乙川村へ送りました。

乙川では弟の平吉が、藤八さんと力をあわせて、工場づくりのさしずをしていました。

一年たった夏、乙川に立派な工場ができあがりました。織機も、六十台がせいぞろいしました。

動力は、蒸気機関です。佐吉が、豊橋で手に入れた中古品でした。新品のほしいところですが、金が不足でした。

古いので我慢するほかなく、据え付けなどにかなり苦心しました。

いよいよ試運転の日がきました。すべての機械には、糸がかけられ、動きだすばかりです。

「さあ、いきましょうか。」佐吉が合図を送りました。

うなりをあげていたボイラーの蒸気が、機関へ送りこまれていきました。

ベルトが周り、織機はいっせいに活動を始めました。

成功です。すべてうまく動いています。

カチャ、カチャ、カチャ、カチャ……。

規則正しい音をたて続げる六十台の愛機。佐吉にとっては、六十人のかわいい子供そのものでした。

これまでの長いあいだの苦しみ。その一つ一つが、いまは記念の思い出となって、佐吉の胸によみがえっていました。

こうして、愛知県の田舎の乙川村で、日本製の動力織機が、初めて布を織り始めました。

一台が、これまでの織機の四倍以上の働きをしました。織りの具合も、申し分のない出来栄えでした。

2 外国機との競争 top

動力織機は、たくましく活動を始めました。しかし、まだ木製です。

なるべく早いうちに、これを鉄製にしたいものです。

しかけにも改良をくわえて、もっと働きのいいものにしたいものです。

そして、外国機との競争です。佐吉の夢は、次から次へと、大きくふくらむばかりです。

乙川工場の織物は、どれもそろっていて立派です。

それに目をつけ、たくさんの注文をよこした会社があります。

三井物産といい、その頃の日本では、指おりの大きな会社でした。

三井物産が認めたというわけで、この織物をつくった佐吉の動力織機は、急に有名になりました。

佐吉は、名古屋の豊田商会をほかへ移して、大きくし、動力織機の製造と研究とに、かかりきる事にしました。

佐吉にすると、織物を作る工場よりも、織機の改良、研究のほうに、やりがいを感じていたからです。

それで乙川の工場は、藤八さんにゆずってしまいました。

佐吉はいくつかの部分を、次々と改良し、使いやすく、能率があがるようにしました。

それに木製では故障が多いので、歯車とか軸など、大切なところから、しだいに鉄におきかえていきました。

それから動力として、石油発動機が使えるようにしました。

蒸気機関を動力にすると、小さな工場などでは、しかけが大きくなりすぎるし、費用も多くかかるからです。

石油発動機だと、小型で場所もいらないし、手軽に据え付けられます。

これで、動力織機を使うところが、グンとふえました。

織機をよりよくした事で、特に大きいのは、縦糸の送り出しについての発明です。

布を織りすすんでいくにつれて、自動的に縦糸が送り出されてくる仕掛です。

また、横糸が切れたり、なくなったりしたとき、人が機械を止めて、つないだり、碑(ひ)を取換えたりしなくとも、ひとりでに新しい碑(ひ)とかわる仕組みも発明しました。

これらは、世界に自慢できるすばらしい発明です。

このほかに、佐吉が改良していった点を数えあげたら、きりがありません。

環状織機という、変わった織機の発明にも取組みました。布が、丸い筒の形に織り出されてくるものです。

横糸をもった碑(ひ)は、右、左といそがしく飛ぶ事はありません。同じ方向に、クルクル回るだけでいいわけです。

だから、動力は小さくてすむし、織るスピードもあがるわけです。

布といえば、平らに織るものと、昔からきまっていたことだし、誰もがそう思いこんでいます。

それを、筒の形に織りあげようというのです。

外国の機械が、ヒントになったものでしたが、発明王の佐吉でなければ、手を出せる事でありません。

ところで、佐吉の長いあいだの念願だった事、外国の織布機械との競争ですが、一九〇五(明治三十八)年に、最初の機会がやってきました。

鐘ヶ淵紡績という会社で、豊田式と、イギリス。製、アメリカ製のものとを、一年間使いくらべる事になったのです。

豊田式五十台に、イギリス、アメリカ製あわせて六十台を、様々な点から、成績くらべをするのです。

佐吉は、最も新しい織機をそろえて、競争に参加しました。

重要なところを、鉄におきかえた「三十八年式」とよばれるものです。佐吉には、おちつけない一年間でした。

結果は駄目でした。イギリスのプラット社のものに、かないませんでした。

佐吉は残念がって、敗れた原因をいろいろと調べました。

急いで作った織機だったために、具合の悪い点があったのは確かでした。

ほかに織工さんが豊田式になれていなかった事、糸の質が悪かった事などもわかりました。

外国機との競争に負けたといっても、豊田式は使いやすく、ほかにもいい点がたくさんあったので、売れゆきはのび続けました。

二度めの競争は、三年あとになりました。今度は事情があって、佐吉は自分の手で行いました。

名古屋の菊井町に、試験工場を建て改良をくわえた新織機百台をそろえました。

競争相手は、もちろんプラット社です。

弟の平吉が、審判長というか、監督にあたりました。

今度は見事に勝ちました。

自分の手でやったからではなく、最初からいい成績で、日がたつにつれて、プラット社を引き離すばかりでした。

だから、完全な勝利といえます。

「外国の機械に負けないものを作る。」

長いあいだの願いが、自分の力で、ようやくはたす事ができました。

これからずっとあとになりますが、プラット社では、外国へ織機を売るのに、豊田式を扱わせてほしいといってきました。

佐吉の機械のすばらしさを、プラット社でも認めたわけでした。

動力織機をつくりあげてからの佐吉は、すべて順調だったかといえば、そうではありません。

一つの発明に、そうとう長いあいだ苦しんだ事もありましたし、腹だたしい出来事も、何度かありました。

研究費を使いすぎるという理由で、会社の重役をやめさせられた出来事も、その一つです。

『豊田式織機株式会社』の名でもわかるように、佐吉の力でできたといっていい会社でした。

佐吉は研究費を、おしまずに使うほうです。

よりよい織機にするためには、そうしなければならないし、その事が会社のためにも、また、大きくいえば、日本のためになるという考えです。

ところが社長たちは、研究に金を使いすぎて、会社のもうけが少なくなっては困るというのです。

数年前にも佐吉は、同じような理由で、『井桁商会』という会社を、自分からしりぞいてしまっています。

会社がもうかればいいのだ。そのためには、会社にとってもっとも大切な人の、首切りまでする。

そのあくどさ、えげつなさに、佐吉はがっかりもし、また、腹をたてて、アメリカへわたりました。

アメリカで発明を続け、せまい考えの人が多い日本には、もどるまいとさえ思いました。

しかし、アメリカへ行き、そこの織物工場などを見学した佐吉は、考えなおしました。

やっぱり日本へ帰って、日本の織機をよくする事に力をつくそうと――。

佐吉はほどなく、名古屋に『豊田自動織布工場』をつくり、工夫を加えた新しい機械をそろえて、再び仕事と研究とにかかりました。

佐吉が、人力織機に成功したのが一八九〇年、動力織機を発明したあと、改良に改良をくわえ、ほぼ完成したのは一九二六年です。三十五年間、これにかかっているわけです。

佐吉はいくつかの会社、工場で、動力織機の製造と販売にあたっただけでなく、それを働かせての織物づくり、あるいは紡績などにも力をそそぎました。

これによって、私たちの衣生活が大変豊かになっただけでなく、輸出の花形ともなって、日本に力をつけることとなりました。

3 佐吉、その人柄 top

佐吉は、織機王とか発明王とかよばれるようになっても、見栄をはるとか、気どるなどという事が、全くありませんでした。

お母さんが病気になったとき、佐吉はすぐに吉津へ行って、看病にあたりました。

毎朝、病院へ薬をもらいに行く役目を、佐吉が引受けました。

ある朝、お母さんにおいしい魚を食べさせようと、病院からの戻りに、魚屋へよりました。

魚屋は寝間着姿の佐吉を見て、金を持たない年寄りとでも思ったらしく、魚がないと断りました。

そこへ人力車ひきが通りかかり、佐吉を見て、ていねいな挨拶をしました。

それで魚屋も、目の前の寝間着姿の年寄りが、有名な豊田佐吉とわかり、あわてて奥から、特別いきのいい魚を持って来ました。

旅行に出ても、自分だけの場合は、貧乏時代のときと同じで、見すぼらしい宿を選んでとまりました。

和服に角帯姿。社長となっても、身なりはごく質素で、下駄が好きでした。

そのかっこうで、機械いじりもするのですぐよごれます。すり切れもできます。

浅子がつぎあてをしてくれたのでも、平気で着ていました。

ついでに浅子の事をいえば、結婚してから、お母さんにかわって、佐吉を支えてきたのは、浅子でした。

佐吉は、発明だと寝る事も忘れて夢中になりますが、ほかの事では全く無頓着でした。

金のやりくり、会社の仕事をテキパキとすすめること。浅子にはそれをうまくこなす力が備わっていました。

だから佐吉には、うってつけの妻だったといえるでしょう。

研究室のストーブに、佐吉が自分で火をつけてやる事もあります。周りの者がすまながると、

「いいんだよ。君たちはわしのために研究をしてくれているんだ。ストーブくらいたかないと、すまないじゃないか。」

と、笑いとばします。

工員なみの作業も、しばしばやりました。あるとき、機械の下へもぐりこんで、油だらけになって、仕事をしていました。 そこへ、一人の工員が来てたずねました。

「おい、そいつの調子はどうなんだ。」

返事がないので、のぞきこんだら佐吉ではありませんか。

工員はてれくさがって、その場から逃げ出してしまいました。

汽車の中で図面描きに夢中になって、降りる駅を忘れてしまい、何度も行ったり来たりしたとか、宿屋に泊っても、夜中に起きだしてゴソゴソするので、あやしまれてしまったとか、佐吉の研究熱心を語る話は、キリがないほどです。

佐吉が何時に寝るのか、浅子もしらないくらいでした。

それでいて、朝はだれよりも早く起きて、研究室へ行きます。

夜通し、図面描きですごしたある朝、明るくなるのをまっていたように、できた図面をもって、工場へ飛びだして行きました。

工場には、人影が全くありません。

「おい、誰もいないのか。」

あとを追ってきた浅子がいいました。

「あなた、きょうは元日なんですよ。」

佐吉の頭には、ぼんも正月も、なんにもなかったわけです。

負けずぎらいのエピソードも、たくさんあります。ある晩、大きな台風におそわれました。

いまほど予報がゆき届いていませんから、いきなり強風がふきはじめたわけです。

二階に寝ていた長男の喜一郎が、用心のために、みんなを起こしました。佐吉がいません。

下へおりたら、佐吉は、ギシギシゆれる柱につかまっています。。

「お父さん、どうしたんですか。」

「いや、なに、風のあたる柱のゆれ具合を、研究してるところなんだ。」

負けおしみもいいところです。

また、アメリカの飛行機が、世界一周の途中、日本の霞が浦へよったときです。

「日本の飛行機で、日本が世界一周をやるのだったらなあ。」と、佐吉はひどく口惜しがったともいいます。

|

佐吉は、これからは自動車の時代なのに日本の自動車工業が、

ひどく外国より遅れていると、以前から気にしていました。

|

|

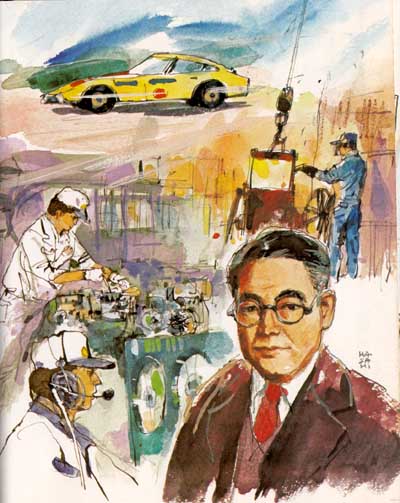

4 トヨタ自動車 top

私たちは、トヨタというと、豊田織機のほか、もうひとつの言葉が頭に浮びます。トヨタ自動車です。

この会社を興すきっかけをつくったのも、佐吉でした。

佐吉は、これからは自動車の時代なのに日本の自動車工業が、ひどく外国より遅れていると、以前から気にしていました。 佐吉が取組んだ織機と同じです。

このために、自動車を買う金が、どんどん外国へ流れ出ています。

一九二七(昭和二)年、名古屋で天皇にお目にかかった帰りでした。

自分の乗った自動車の窓から見ていると、外国製の自動車だけが目につきました。

佐吉は家に帰ると、喜一郎をよんで話しました。

「喜一郎は、日本の自動車を作る仕事をやったらどうかね。わしは織機で、日本のために働いてきたつもりだ。

自動車もやりたいのだが、もう年で、手が届かない。かわりに、おまえがやってほしいのだが。」

喜一郎は口数が少なく、おとなしい人でしたが、発明、発見といった点では、父の血を受継いだところがありました。

喜一郎は、父の言葉に従って、会社に自動車部門をくわえ、国産車の製造研究を始めました。

一九三六(昭和十一)年、乗用車とトラックの第一号車が、それぞれ誕生しました。

トヨタ自動車はこれを受継ぎ、大きく育ったものです。

佐吉は残念な事に、この第一号車を見る事はできませんでした。

織機王、佐吉は、それより六年前の一九三〇(昭和五)年に、病気でなくなっていました。六十三才でした。

佐吉の最後の夢は、「自動車をやりなさい」と喜一郎に頼んだ国産車の誕生であったと思われます。

top

****************************************

|