|

******************************

1鉄道省減俸騒動 2伊勢電の私鉄疑獄 3三菱電機の高速電車 4私鉄買収の景気対策

HOME

熊沢一衛伊勢電社長の私鉄疑獄(昭和大恐慌と鉄道2)

東への鉄路 木本正次著より

******************************

1 伊勢電と参急の伊勢乗入れ合戦 top

大軌(現近鉄奈良線)・参急(現近鉄大阪線)や三菱電機などがひどい不景気に苦しめられた昭和五、六年という年代は、参急に挑戦して宇治山田に伸びた伊勢電鉄にとっても、同じように苦難きわまりない年代であった。いや、伊勢電の苦況は、参急の比ではなかったといえよう。それよりも何倍も、十倍も重い苦況であったといえよう。

北は桑名から南は宇治山田市の大神宮前駅まで伸びた全線には、グリーンの車体にロマンス・シートのスマートな特急『神路』や『初日』が、一日二往復、片道一時間三十分で走っていた。停車駅は諏訪、四日市、津新地、新松阪の四つであった。ほかに急行が六十分ごと、普通車が三十分ごとに運行されていた。

開通の当初は、正月の高田本山のお七夜には客車がはり裂けるのではないかと思うほどの満員の客がつめかけたり、また、夏になると車内に提灯をつり並べた納涼電車が賑わったり、経営は極めて活発であった。

急行車や普通車には荷物室がついていて、そこには自転車がずらりと並んでいた。伊勢平野のお百姓やその他の乗客には自転車の愛用者が多く、自転車で駅に来て電車に乗り、降りてからはまた自転車で目的地に走って行く、といった便利さからであった。まことに田園地帯らしいのどかな風景であった。

しかし、その『のどかさ』が、結局は伊勢電の命取りだったのだろう。一方の端末の桑名は、大阪や名古屋のような大都市ではなく、他の末端の宇治山田市もまた、季節によって来訪客にひどい落差のある観光都市に過ぎなかった。町そのものは大きくはなかった。途中は田園地帯で、とりたてて大きな工業地帯や商業都市があるわけでもなかった。乗客の多いわけがなかった。

しかも、折悲しく昭和初年の大不景気という時代であったし、その上さらに、宇治山田線の建設には、新松阪−大神宮前間だけでも四百数十万円を要したといわれ、それらの建設費の重圧で経営は急速に悪化し、パニック状態となったのであった。 |

伊勢電の桑名−津間の路線と国鉄の旧揖斐長良、木曽川橋梁を利用して造られた近鉄名古屋線。津−外宮前(伊勢)の路線は廃線となり今は道路になっている。

|

参急自身も建設には三千何百万円という当時としては大変な巨費を投じており、初期の或る程度の苦境は始めから予想されたが、伊勢電もまた同じ窮地におちいるであろうことは、苦労人である大軌・参急社長の金森又一郎には、あらかじめ読めていたことであった。

それだからこそ金森は、建設途中の昭和三年の時点で、小屋代議士を通じて熊沢に提携を呼びかけたのであった。

熊沢が、なぜ金森の提案を黙殺したかというと――

それにはいろんな理由があるだろうが、最も根本のところでは

第一に「伊勢電は三重県の電鉄である」との自負、

第二に「俺は三重県人だ」という熊沢の誇り――の二点に帰着するもののようである。

伊勢電の――すなわちその独裁者であった熊沢一衛の目から見ると、宇治山田をめざして東南下している大軌・参急の進出は、明らかに大阪資本の三重県への『侵略』であった。しかもその目的地点である宇治山田市には、日本で最も高貴な存在とされた伊勢神宮がある。そして熊沢は、後に述べるように父祖伝来の伊勢神宮への熱烈な崇敬者であった。 |

大軌・参急社長の金森又一郎

|

「神聖なお伊勢さんへ、大阪の商人どもに最初の電車をつけられてなるものか!」

熊沢は、一面では心の底からそう思っていただろう。それこそが、三重県下に生まれた伊勢電という電鉄会社の第一の使命ではないか! と。

ここで考え違いをしてはならない点は、当時の大軌・参急を、現在の近鉄と同一視してはならない、という点であろう。すなわち『歴史』の定まってしまった現在から見れば、たかが三重県という田舎の中小電鉄に過ぎない伊勢市が、天下の大近鉄に真正面から戦いを挑むのは、蟷螂(とうろう)の斧もいいところだと笑いが止まらないであろう。

しかし、昭和三年には、そうではなかった。大軌もまた大阪−奈良間の中小電鉄であり、やっと宇治山田線によって、東海への進出にとりかかったところであった。しかも創業以来、有名な貧乏続きの会社で、宇治山田線の建設によって、さらに大きな負債を加えている。これを三重県側や名古屋側から見ると、大軌・参急こそ、いつ潰れるか知れない『危い会社』であっただろう。

******************************

2 熊沢一衛の生立ち top

第二の『熊沢の誇り』という点に触れると――それには熊沢の出自やその社会的地位について、やや詳細に見ておく必要があるだろう。

熊沢一衛は明治十年十一月一日、三重県三重郡河原田村(現・四日市市河原田町)に熊沢市兵衛、かと子の長男として生まれている。

熊沢家は農家だが、土地の旧家であった。地主であり、代々藤堂藩の御金御用達の役を勤めたといわれる。市兵衛はなかなかの傑物だったようで、旧幕時代には庄屋などを勤めており、維新戦争の時には、藤堂藤の『撒隊士』という身分で東征に従っている。明治になって帰郷したが、その後は若くして県会議員になり、また河原田村長その他の名誉職を数多く勤めている。

市兵衛は、農村の育ちながら学問があり、また学問というものがどんなに大切かを、本当によく知っていたといえる。普段は自分はぼろをまとって農事に精出していたが、そんなに力行し、また倹約して貯えた熊沢家の資産を『育英』のためには惜しみなく投じた。

例えば明治四十二年には河原田尋常高等小学校の建築費を村費に頼らず、大部分を自分が寄付し、残りを有志の寄付でまかたっているし、大正九年の皇太子ご渡欧の時には、これを記念して独力で一万五千円で校舎一棟を増築して村に寄付している。 |

伊勢電社長熊沢一衛

|

皇太子ご成婚の時には、同校に講堂を新築して寄付しているし、また、後日のことだが、入学志願者が少なくて不振だった三重郡立農学校に対しても、長男の一衛と協力して三万円と広い敷地を寄付してその振興を計っている。さらに『熊沢奨学資金』を設定して、貧しい家の子供たちの学業を助けている。

奨学関係とは別方面だが、村長在任中の明治三十九年には、村に『罹災救助資金蓄積条例』というのをつくって、村民の不時の災害や、また貧窮者の救援の資金としている。今日の諸種の社会保障の先駆ともいうべきもので、市兵衛が田舎に生まれ育ちながら、どんなに英明で進歩的な人物であったかが知られるであろう。熊沢育英資金はのちに嫡男一衛によって踏襲されて、三重県では比類のない育英事業として広く知られるに至るのである。

さて、一衛はこのような父の継承者として育った。県立津中学に学んだが、胸を悪くして三年で中退している。しかし、それも間もなく自然治癒したとみえて、日露戦争には一等看護長として出征している。

日露戦争から帰った熊沢は、明治三十九年の九月に四日市製紙株式会社に入社して、やがて社長秘書となった。初任給は二十円であったといわれる。

熊沢は明治十年の生まれだから、数え年三十になってやっと実業界の門口に立ったわけで、特別の学歴もない上にこの遅いスタートは、普通の場合なら実に大きなハンデイだったといえるだろう。けれども熊沢には父譲りのすぐれた才能があったとみえて、忽ち頭角を現した。当時は日露戦後の不況時代で、四日市製紙も経営不振を続け、破産りの断崖に立つに至ったが、熊沢は社長に申し出てその再建な引き受け、見事に責任を果たしたという。

その再建の仕方が、具体的にどんなであったかは判らないが、ともかくも熊沢は、いっぺんに社長の絶大な信用を得た。その四日市製紙の社長が、のちに製紙王といわれた大川平三郎であったことも、熊沢には大きな幸運であった。

「次ぎはキミ、芝川工場を立て直してくれないか」

大川はいって、翌四十年に熊沢を静岡県にある同社の芝川分工場に転任させた。五円昇給して、月給は二十五円になった。

******************************

3 時の実力者 田中光顕伯爵との出会い top

熊沢が本格的に頭角を現したのは、この芝川工場を踏み台にしてであった。その時代に、熊沢は大川平三郎のほかに、時の実力者であった伯爵田中光顕の知遇を得た。

やや余談にわたるが、熊沢が田中の愛顧を得た端緒というのが面白い。当時熊沢は、芝川発電所というところの役員か職員かを兼ねていたようで、田中が蒲原に『宝珠荘』という別荘を建築中だったのでその電気工事の監督に始終行っており、田中とは顔見知りになっていた。

建築の完成後か、また間際のころのことであろうが、或る日熊沢が宝珠荘の広間をのぞくと、雪舟の水墨の達磨がかかっていた。

熊沢一衛という男は、不思議な能力の持主であった。中学中退で学歴というほどのものはないのに、いつ、どうして勉強したのか、なかなかの学才があった。特に書は抜群にうまく、短歌は佐佐木信綱に師事して『月臺集』などの歌集がある。のちに佐佐木の名著『校本万葉集』の完成を経済的に支援したことは、佐佐木の『校本万葉集について』という文中に感謝の言葉が明記されている。そのほか書画に詳しく、骨董にも眼を持っていた。

そんな熊沢は、雪舟の達磨に感銘して、縁の外に立っていつまでもあきずに見とれていた。すると、

「どうだ、気に入ったか」

という声が、うしろからかかった。振り向くと、散歩姿の田中が立っていた。

「はい。何とももう……素晴しい出来でして……」

「そんなに気に入ったのなら、熊沢君、君に進呈しよう」

田中は笑顔で、無造作にいったという。

「そ、そんな……。こんな大切な絵をいただいたりしましては……」

「いや、絵というものは、最も愛着する人に持たれなければならん。実はなア……」

と、この維新生き残りの志士ながら、謹直で礼儀正しいことで知られていた伯爵は、笑って一人でうなずきながらいった。

「わしも実は、この絵は伊藤博文からのもらいものじゃ」

「はアー」

「わしが宮内大臣じゃった頃のことじゃ。或る日、重要な話があって伊藤を訪問した。すると応接間に、この絵が

かっていた。実に珍しい出来じゃから、わしは感心してしげしげ見ておった。すると伊藤が出て来て、気に入ったかという。気に入った、どこで手に入れたのかと尋ねると、伊藤はそれには答えんで、気に入ったのなら君に進呈するという。さっそく壁からはずし始めた」

「ほほう」

「伊藤博文という男は、実に驚くべき頭の回る男じゃ。わしはうれしくてたまらず、その絵をもろうて早々に帰ったが、考えてみると肝心の伊藤との要談は、何もしとらんかった」

「はい−」

「わしは、しまったと思った。伊藤にとっては、わしが持って行った話の方が、この絵よりも難題だったわけじゃ。

そこで伊藤は頭を回らせて、この絵をわしにくれて、わしを有頂天にして帰らせた。実に伊藤という男は、驚くべき偉いやつじゃ」

田中はまた、愉快そうに笑った。別に伊藤博文に嵌(は)められたことを後悔している気配ではなかった。こうして熊沢は、雪舟の水墨画にしげしげと見入ったばかりに、田中光顕からその名画をもらった上に、田中の気に入られるという二重の幸運を持ったのであった。

その以後、田中は陰に日向に熊沢を愛護している。大川平三郎の信頼と合わせて、熊沢がのし上がる素地は整ったというべきであった。

明治四十五年の一月に熊沢は四日市製紙の取締役になり、四日市製紙と富士製紙の合併に尽力した。大川の下で、大正九年には静岡電力の専務となり、同十二年には静岡電鉄の専務をも兼務した。こうして暫くは静岡を本拠とする活躍が続きやがて大正の末年になると、その勢力『東海の飛将軍』と仇名されるまでになった。

このころの熊沢の勢力がどれほどのものであったかを知るために、やや後のものだが現存している昭和六年一月三十一日付けの熊沢の経歴書を見ると、社長、取締役、監査役等を勤めている会社が全国に三十七社あり、その業態は電力、電鉄、製紙、製材、林業から汽船、化学工業、倉庫、銀行、自動車その他にまで及び、中には日本鋼管、樺太工業、富士製紙、大日本人造肥料その他の有名会社が含まれている。

******************************

4

運命の四日市銀行と伊勢電鉄のトップ就任 top

そして大正の末年に、熊沢は運命の四日市銀行、伊勢電鉄等の主宰者となる。

まず、四日市銀行の頭取には大正十四年十二月二十五日に就任しているが、それは全くビジネスから出たことではなく、義兄の臨終の懇請によるものであった。

義兄というのは、妻まさの長兄、高田隆平である。同じ県の菰野村の素封家の出で、当時四日市銀行の頭取をしていた。熊沢夫妻には実子がなく、隆平の五女てるが養女になっているから、二重に義理の重い義兄であった。

その年の浅春、高田は胃ガンで名大病院に入院していたのが、三月十日ごろから危篤状態となったので、静岡電力や静岡電鉄の専務を主たる仕事として静岡に在住していた熊沢は、妻と女学生だった養女のてるを連れて名古屋へ見舞いに駆けつけた。

高田は三月十二日に他界したが、臨終の床で熊沢の手を握りしめて懇請した。

「わたしが死んだら、子供たちの後見は全部あんたに願いたい。頼む」 |

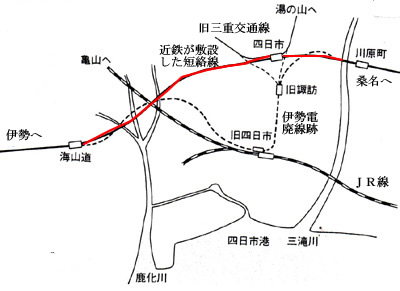

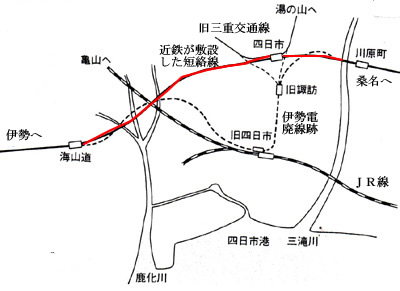

伊勢電時代の四日市の鉄道線路図

市の中心の諏訪駅がターミナル駅でそこから三重交通線が出ていた。

|

「よろしい、引き受けたよ」

「それから……四日市銀行の経営は、この不景気でとても困難だ。あんたが頭取になって、ぜひ面倒を見てほしい」

「それはしかし……」

と、熊沢はやや躊躇した。電力とか電鉄とかいった莫大な資本の寝る事業の主宰者が、金の自由になりやすい銀行の頭取を兼務したりすると、ろくなことのないのは、多くの先例の示すところであった。熊沢は瞬間、ためらった。

「あんたがやってくれんと、他に人物はない。あんたでなければ、いずれ四日市銀行は潰れる。ぜひ頼む」

そういって、握っている手に力を入れられたりすると、熊沢は弱い。四日市銀行が潰れては、郷土の経済は大きな破綻をきたすだろうし、また、握った手に最後の力をこめ、病み衰えた顔で懇請しているのは、妻の兄であり、娘の実父でもある義理の重い義兄であった。それだけではなく、高田は熊沢に師である佐佐本信綱を引き合わせたりして、短歌の道においても親しい心の友であった。

「よろしい、引き受けた」

熊沢は右手で高田の手を握りしめ、左手で自分の胸をどんと叩いて答えた。

「私が引き受けるからには、面倒はとことん私が見る。あんたは何一つ心配することはないよ」

「うん――」

熊沢がやさしくいうのに、高田は目に涙を浮かべてうなずいたが、それきり意識がなくなって、やがて死去した。

――それらのすべては、昭和四十九年の今日でも、いまは老いた娘のてるが昨日のことのように覚えている。

熊沢は、約束通りその年の暮れに四日市銀行の頭取に就任した。そして、四日市銀行の頭取の話と前後して、伊勢電鉄(当時は伊勢鉄道)からも「社長になってくれ」との交渉が重なっていた。社長は衆議院議員の伊坂秀五郎であったが、経営不振でもてあまし気味の伊坂は、河原田の本宅に熊沢が帰っていると聞くたびに訪問して、口説いていた。

「伊勢鉄道は、三重県全体の利便に資する大交通機関に仕上げなければならんが、それには大きな政治力と資金がいります。そんな大きな仕事は、熊沢さん、あなたのような日本的な大実業家でなければ果たすことが出来ません」

だから、郷土のためにその社長になってくれと、伊坂は口説き続けたのであった。

(どうしたものか――?)

熊沢がかなり逡巡したであろうことは、この説得がほぼ一年間続いたところからも推測される。そのあいだ中、熊沢の中では二つの相反するテーゼが依っていたものと思われる。

(郷土三重県のために、伊勢鉄道は発展させなければならない――)

(しかし……銀行と鉄道とを兼営するのは危険だ――)

その実例は、やがて熊沢の正面の敵となって現われる大軌においても示されている。一世の豪気を謳われた北浜銀行の頭取、岩下清周は、大軌という電鉄会社に溺れ込んで、銀行と自分を滅ぼしている。

熊沢はすでに静岡電鉄を事実上主宰しているが、それはかなり離れた県での別の事業であった。これに対して、四日市銀行と伊勢鉄道は同じ地元の事業である。兼営すれば、経済的な処理の混淆は免れないであろう――。

熊沢はかなり迷ったようだが、次第に「郷土のために!」が勝っていった。

******************************

5 名古屋乗入への難関 揖斐、長良、木曾の三大河川

top

やがてともかく伊勢鉄道の取締役になり、四日市銀行の頭取就任から九ヵ月経った大正十五年の九月十一日には、とうとう社長に就任してしまった。就任までには迷いがあったが、社長になってしまうと、もう迷いはなかった。

「伊勢鉄道を、東海を代表する大電鉄会社に育てるのだ!」

熊沢は、大胆な積極政策を打ち出したのである。

こうして『郷土三重県のために』伊勢電社長を引受けた熊沢であったから、大軌・参急に対して従属的な立場を取ることは、とても考えられなかった。金森の申し入れを黙殺したのも、

(応じるにしても、それはこちらが完成してからだ)

と内心では考えたからであろう。それはむろん、名古屋乗入れを完成して、伊勢電が参急に対して優位に立ってから――ということであっただろう。

熊沢は、当時表面的には『神都進出』ばかりを呼号した。新聞記者などには声を張り上げて神宮尊崇を説き、そのためには伊勢電は、熊沢個人の命運を賭けてでも宇治山田への新線を建設すると豪語した。そしてそれは、記者たちにも世間にも額面通りに信じ込まれたようだが――実はそれは、むしろ陽動作戦であった。

社内の機密会議では、熊沢はいつも説いていた。

「いいか。人間には両手がなければ物の役に立だないぞ。伊勢電にとって両手とは、一つは名古屋で、一つは伊勢神宮だ。そのどちらが欠けても、伊勢電は片輪だぞ」

その言葉は、当時伊勢電の青年社員であった現・名古屋都ホテルの専務、広瀬春男をはじめ多くの人たちが直接熊沢から聞いたり、またやや後になって、先輩から伝え聞いたりしている。

| しかし、桑名から名古屋へ進出するためには、揖斐、長良と、木曾川という三つの大河川の河口近くを渡らなければならない。揖斐川と長良川は河口は一本で、このあたりでも極く近接して流れており、全く文字通り『堤防一つへだてて』流れているのである。

だから鉄橋は、二つの川に一本で架けることになる。しかし木曾川の分があり、合わせて二本の大鉄橋が必要だが、当時は鉄橋の建設というのは大変な費用のいるものとされ、伊勢電にはその実力はないに近かった。

また、沿線は海よりも低いほどの有名なゼロメートル地帯――沼沢地帯で、地盤が極めて悪いから、そこに線路をつけるとすると、普通の平地につけるよりは何倍もの工事費がかかるはずであった。

その地帯の工事がどんなに困難なものと考えられていたかというと――国鉄東海道線の愛知、岐阜あたりの区間は明治二十年ごろに建設されたものだが、計画の当初には、現在の同線のルートとは別に、この、伊勢電が考えているあたりを通過するルートを調査研究したことがある。 |

昭和34年の木曽川橋梁架け替え工事の写真

右が払下で近鉄が使用していた鉄橋

中央が国鉄関西線の鉄橋(これも今は架け替えられた)

|

しかし、「地質は泥濘、いわゆる底無しで、架橋不可能」と断定して放棄したと、当時の国鉄の記録にある。

次ぎに、そのころかかっていた国鉄関西線の鉄橋は、明治二十七年に私鉄の関西鉄道が出願して架橋したものだが、その出願の時にも、当局はこのゼロメートル地帯の架橋は当時の土木技術では絶望的に困難だとして、容易に許可しなかったものであった。

すなわち、時の鉄道局長官であった井上勝子爵は、同社長であった白石直治工学博士に対して、架橋は不可能に近いし、よし出来るにしても、とても私鉄の経済力では耐えられまいと、言葉を尽くして断念をすすめている。が、自分の工学上の知識と技術について自信に満ちていた白石は「いや、可能です。私を信じて下さい」と主張して聞かず、ついに許可されて実施に移ったものであった。

その両鉄橋は、関西鉄道が明治四十年に国鉄に買収されて国鉄関西線となったことによって国の管理に移ったが、揖斐川右岸橋台は明治三十八年の構築後、架橋完成までの数ヵ月の間に約

30cm沈下したし、その後、国鉄に移るまでになお約 1m10cm沈下した。さらに昭和二、三年ごろまでには、さらに

30cmの沈下を見ていると、国鉄の資料にある。しかし沈下は垂直で偏っていなかったので、鉄橋には致命的な影響はなかった。

******************************

6 国鉄旧鉄橋の払下工作 top

そんな地帯であり、そんな鉄橋なのだから、さすが強気の熊沢も、自力での建設には二の足を踏んだ。しかし鋭敏な熊沢は、素晴らしいプランを思いついた。当時たまたま国鉄の関西線が、揖斐・長良と、木曾川とに、二つの新鉄橋を架設していた。完成すれば関西鉄道が架橋した古い鉄橋は不要になるわけであった。

(よしッ、あの旧鉄橋の払い下げを受けるのだ!どうせ廃棄されるのだから、ただ同然の安い値段ですむ)

しかし……払い下げの運動は政治がからむから、ごくごく秘密にやらねばならない。そのカモフラージュにも、宇治山田線の方を大声で宣伝しながら先にやろう!)

熊沢がそう決意したのは、恐らくは大正十五年(昭和元年)から昭和二年の初めにかけてのことだっただろう。というのは、熊沢が伊勢電の取締役に名をつらねたのが大正十四年であり、その社長に就任したのは十五年の九月十一日であったから。

熊沢がその政治工作に具体的に着手したのは、昭和二年の四月二十日に政友会の田中義一内閣が成立してからであっただろう。払い下げ陳情の相手と考えたのは、むろん鉄道大臣の小川平吉であった。

が、ストレートに小川にではなく、まず政友会の領袖小泉策太郎とか、小川と同郷の元代議士、春日俊文とか、内閣書記官長の鈴木富士弥とか、その他の連中に対して工作を始めた。中でも最も有力だったのは小泉で、年月日は判らないが、小泉が大阪土佐堀の某旅館に滞在しているときに、熊沢が駈けつけて陳情したのが最初であった。

熊沢のその頃の『運動』とか『陳情』とかがどのようなものであったかは、後にやや詳述するが、要するに熊沢の政治工作は成功した。それは主として、小泉策太郎の小川鉄相に対しての説得によるものであったとされる。

伊勢電の桑名−名古屋間の新線は関西線にほとんど並行するものだから、鉄道省としては一般的には認可困難なものであった。だが同じような前例は幾つかあり、必ずしも不可能ではなかった。

昭和三年の十一月になって、伊勢電はついに桑名−名古屋間

23.7kmの鉄道敷設免許を受けた。同時に木曾川旧鉄橋については七十六万円(一説には十一万円)で払い下げが、揖斐・長良については『貸与』という名目での使用許可が、いずれも『内定』のかたちで通告された。

熊沢は、まるで天下を取ったような気分だっただろう。

「よしですぐに名古屋線の準備をせよ!」

直ちに命令して、将来の名古屋終着駅や操車場にするために、かなり広い土地を市内で購入した。

大軌・参急社長の金森又一郎が、小屋光雄を介して熊沢に提携を申し入れたのは昭和三年の『夏』というから、これらの政府決定よりやや早い時点であっただろう。しかし、政府内部での諒承はすでに得られたか、またはそれに近い状態の時であったかも知れない。

「提携が出来たら、あんたに両方の社長を兼ねてもらってよろしい」

金森が謙虚に申し入れたのに対して、熊沢が無言で拒否したのには、それなりの理由があったといえよう。

(何を、金森ごとき小者が!)

熊沢は傲然(ごうぜん)と金森を見下ろして考えたに違いない。その時点で、熊沢は日本の第一流企業を含む四十社近い会社の重役であり、過去に関与した会社を入れると、およそ七十社が関係会社であった。政界財界の上層部に知人が多く、また、三井、興銀という二大銀行に信用を得ていた。

本人の気位としては、日本一流の財界人というに近かっただろう。

これに対して金森は――そのどちらが正しいおり方かという問題は別として――単に大軌という豊かでもない一電鉄会社の、いわば実直なサラリーマン社長であった。

その誇りと自負にかけて、熊沢は考えたに違いない。

(もはや参急の命運は知れている。名古屋と結べない限り、東海に出てくる参急は容易に赤字を脱することは出来ないのだ)

その名古屋への切札は、自分の掌中にある。好き好んで、いま提携すべき理由はないといえた。

宇治山田への進出が完了し、名古屋への乗り入れを終わったあとで――つまり、ちっぽけな田舎電車である伊勢電としてでなく、三重県全体を制圧する伊勢電王国を完成したあとで、提携交渉に臨むなら臨めばいいのだ。

「名古屋へ行くのを先にしろ。山田へは行くな、俺の方にまかせろとは何事だ!」

斡旋の小屋光雄が帰ったあとで、熊沢は側近に、憤然といっている。

「参急こそ、名古屋も山田もあきらめて、中川か津のあたりでとどまるべきだ。それなら俺の方が名古屋線と山田線を完成して、参急の客を名古屋へもお伊勢さんへも運んでやる。それなら提携に応じてやるし、参急の社長になってやってもよい」

熊沢は配下の重役たちにいって、金森又一郎の申し出を歯牙にもかけない姿勢を明白に示したのだった。

しかしその舞台裏で、熊沢の資金工作の苦しさは容易なものではなかった。宇治山田線の工事の進捗に伴って、金はいくらでも要った。ほかに、政治資金もまた馬鹿にならぬ金額であった。

後に、四日市銀行の倒産に伴う背任横領事件で、熊沢が安濃津地方裁判所の法廷で述べた裁判調書によると、これから後の熊沢は、伊勢電と静岡電鉄と四日市銀行と、さらに名古屋にあるその親銀行ともいえる明治銀行の四つを主たるプールにして、きょうはこちらの手形で三十万円をあちらから出し、その穴埋めに、あすはあちらの手形で三番目のプールから五十万を出しと、苦心惨憺、血のにじむ『やりくり』を続けることになる。

そして、破綻は資金についてではなく、全く予期しない方面からやって来た。

昭和四年のことであった。この年は参急、伊勢電の宇治山田乗入れの建設合戦が激化し、また參急は、その六月二十九日に三重県一志郡戸木村から桑名郡大山田村(のちの桑名市内)までの敷設免許を得て、名古屋進出に一歩を進めた年であった。

******************************

7 熊沢社長の逮捕 top

その免許から三ヵ月近く経った九月十一日に、熊沢は東京の宿舎、柊(ひいらぎ)屋にいた。すると早朝の七時前に東京地検の検事が来て、熊沢は連行されていった。

「社長が……どうしたのだろう?」

「きっと前代議士の春日俊文さんらに関係した例の私鉄疑獄のとばっちりだよ。そういえば先日、明治銀行の東京支店に検事が来て、社長が出した十万円の小切手を押収していったそうだよ。その小切手はたしか、社長が春日さんに贈ったものだよ。社長は、春日君は役人でも代議士でもないじゃないかと笑って、ちっとも心配しておられなんだが……」

「それは大変だ。社長の身に心配はないと思うが……すぐ帰られるとは思うが……。これはひょっとすると根が深いかも知れんぞ。早く書類を整理しておけ」

側近や、駆けつけた友人などが大騒ぎして、熊沢の鞄をあけて調べると、小切手帳がはいっていて、内閣書記官長だった鈴木富士弥とか、警視総監だった宮田光雄とか、その他政界官界の有力者に贈った小切手の控えがあった。

「こいつはやばいぞ。すぐ破ってしまえ!」

贈賄の証拠になりそうなものはその場で破り捨て、別室で焼いて灰にしてしまった。

側近が「根が深いかも」と憂慮したのは当たっていた。

当時は政友会と民政党(昭和二年六月以前は憲政会)の二大政党の対立時代であった。その政争は党利党略に私利私欲がからんで、あくどいほどのすさまじさで、その弊害の面に憤激して陸海軍の少壮将校らが決起し、やがて五・一五、二・二六事件などを経て軍部独裁時代へと移って行くのだが……しかし、二大政党の交代制度にはよい面もあった。

内閣がかわると、知事や警視総監や各県の警察部長などはもちろん、田舎の警察署長までかわるのであった。前内閣時代の汚職などは、かなり手きびしく摘発された。むろん、党略のためにする強引な摘発や、大きな『目こぼし』もあったが、厳正な摘発もあった。

熊沢が東京地検に連行されたのは、あたかも七月二日に政友会の田中義一内閣が退陣して、民政党の浜口雄幸内閣が登場して間もなくであった。すでに八月二十五日に表面化した北海道鉄道の疑獄事件を口火に、各地の私鉄が同様の事件に巻き込まれ、疑獄の火は前鉄道大臣小川平吉の身辺に迫ろうとしていた。小川の子分といわれている前代議士の春日は、すでに検挙されていた。

これが現代なら『政治資金規正法』という名の、広く国民一般からは『贈収賄保護法』と信ぜられている結構な法律があり、また自民党の半永久政権なので、かなりあくどい政治家でも手厚く保護される。熊沢の検挙などは、まずまずないことであろう。

しかも熊沢は、政治家にこそこそと現金を贈るのではなく、いつも堂々と自分振出しの小切手を贈っている。

「純然たる政治献金だ。公明正大だ」と、熊沢は胸を張っていた。

| しかし、当時の企業経営者と政治家の『やりとり』が、どれほどすさまじいものであったかの一参考例をあげると――後に熊沢の四日市銀行の破綻に関する背任横領容疑についての安濃津地方裁判所の裁判調書によると――熊沢側の証人として法廷に立った鳥居政章は、次のように述べている。

ちなみに述べておくと、鳥居は静岡民友新聞の常務、静岡新報の理事であった。三重県での育英資金や社会事業を調べるうち、熊沢市兵衛、一衛父子によるものが桁外れに多いのに驚いて、その調査のため熊沢に近づき、ついに熊沢の人柄に私淑してその個人的な政治秘書を勤めるようになったという。従ってその証言は目の前の事件についてではなく、以前の静岡電力、静岡電鉄等についてのものであった。 |

熊沢一衛が寄贈した旧四日市博物館

|

まず静岡電力のある河川での水利権の問題では、熊沢は時の政権、政党の領袖や県の支部長に三十万円を贈って獲得している。その時は他の電力会社も同様に『献金』したが、熊沢のが一番多かったので勝ったと、鳥居は詳細に述べている。

また、静岡電鉄の或る区間の延長問題では、鳥居は大正十三年の五月の初めごろ熊沢の使者になって道岡知事に会い、実質はその問題の運動費としてだが、形式はちょうど行われていた総選挙の『陣中見舞』のかたちで、道岡の親分である政安本党の床次竹二郎に渡してくれといって五万円の小切手を差し出した。

すると知事は、

「天下の熊沢氏が、天下の床次先生の陣中見舞に五万円とは何たることだ」

といって突き返した。それではどれほどならいいのかと鳥居が聞くと、

「床次先生に十万円と、俺に十万円持って来い。俺の十万円は県支部の資金にする」

と、堂々と要求したという。鳥居は帰って熊沢に相談し、すぐに床次のための十万円の小切手を持って行き、

「あんたの分は数日あとにして下さい」といって渡した。

知事は受け取った。

ところが、勝つと見られていた政友本党は総選挙で惨敗して四位になったので、これ以上『献金』しても無意味というわけで知事への十万円はお流れになり、代わりに熊沢は、勝った方の憲政会へせっせと『献金』を始めた。

総理となった総裁の加藤高明に十万円、安達謙造に五万円プラス高価な床の間の置き物、静岡支部長に五万円、また、静岡民友新聞へ輪転機購入ならびに社屋改築費として十万円と、熊沢は、恐らくは血のにじむような金を出し続けた。

江木翼と浜口雄幸にも五万円ずつ出したようだが、それは私の担当ではなかったので、確認していないと、鳥居は陳述している。その結果かどうか、延長線は許可された。

現代の価値では、金額は千倍、ないし数千倍、一万倍にも換算して考えるべきであろう。何ともすさまじい政官界と企業の癒着であった。

******************************

8 私鉄疑獄で伊勢電の破綻 top

その時の憲政会への連続『献金』は、何の問題にもなっていない。しかし今度は、的がしぼられていたのであろう。前鉄相の小川平吉は、国家主義者として、大陸進出の主唱者として『国士』の名の高いタカ派であった。その小川を不名誉な『汚職』で投獄すれば、政友会のイメージ・ダウンとなり、強力なパンチとして効果的だったのだろう。

「なあに、社長は夕方までには帰ってこられるよ」

側近は故意にもそういって安心しようとしたし、熊沢の友人である政治家の何人かは釈放の運動に走ったが、熊沢は帰らず、その日のうちに市ヶ谷に収容された。

同時に熊沢は、私鉄疑獄にすぐ続いて八月二十九日に表面化していた天岡賞勲局総裁のいわゆる『売勲事件』にも連座した。

私鉄疑獄への関連は、名古屋乗入れと二大鉄橋の払い下げの運動をしていた熊沢が、始めは小泉策太郎に頼っていたのが、小泉の政友会脱党があってその線は切れた。小泉の脱党までに、小泉の手で払い下げが既に決められていたのかどうかは、よく判らない。後に熊沢は、これも謝礼なのか単なる見舞なのか、よく判らないが、五万円の小切手を使者に持って行かせたが、小泉は「本人ならともかく、使者からは受取れない」と突っ返したという。

熊沢の友人側の記録によると、そのころ親分の小川が鉄道大臣だというので鉄道省に出入りしていた前代議士の春日は、私鉄の各種認可をタネに各方面から『政治資金』をせしめていた。春日は熊沢にも近づき、名古屋乗入れと鉄橋払い下げを材料に、「親分の小川鉄相に渡すから」といって十万円の小切手を受取って行ったという。

その金は春日のポケットに納まってしまい、小川には余り渡らなかったといわれるが、春日が検挙されると熊沢に波及したのは当然の成行きであった。

売勲事件の方は――これも熊沢側の友人の記録によると、天岡が昭和三年秋の京都での天皇即位の礼典に参列するのに金がなくて困っているから、貨してやってくれと懇意な弁護士から頼まれ、桂太郎の女婿ともあるものがそれでは気の毒だと、借用書まで取って五千円貸したものだという。ところが天岡の返済が遅れるうちに熊沢の藍綬褒章受章があり、それが買勲としてひっかかったもので、熊沢にその程度の勲章は当たり前のことだし、アホらしいにもほどがあると、熊沢側は歎いている。

熊沢が逮捕されてから半月後の九月二十六日に小川平吉も起訴収容され、私鉄疑獄は本格化した。

そして――この疑獄では大軌・参急社長の金森又一郎も警視庁に引っぱられ、数日間をブタ箱で暮らしている。容疑は宇治山田線の免許についてであったが、金森は頑張り通して、『嫌疑が晴れて』釈放されている。伊勢電には、果たして違法行為があり、大軌・参急にはなかったのか、その間の真相は知り難いが、金森の横には鉄道官僚中最高の切れものといわれた種田虎雄がついており、もし『何か』があっても、尻ッ尾(しっぽ)をつかまれるようなへまはやらせなかっただろう。これに対して熊沢にはそのようなすぐれた参謀――ないし明敏な人材の手持ちがなく……それがこの事件だけでなく、大軌・参急と伊勢電の命運のすべてを分けた根本原因であっただろう。

熊沢は市ヶ谷の未決監で二ヵ月半を過ごしたのも、十一月二十七日に保釈出所となった。それからこの事件の裁判は延々と十年も続き、結局は龍頭蛇尾の恰好で終るのだが、それにしてもこの長い収監で熊沢の勢威が昔日のものでなくなったことは蔽い難い。

いつの日か わがねぎ事のかなふらむ 命をかけし木曾揖斐の橋

いなづまの 車はしるはいつの日ぞ 恨みは長し木曾の大橋

熊沢の後日の詠歎は、刻々として胸を打つ。考えてみると安いと思った二大鉄橋の払い下げは、熊沢と伊勢電にとって余りにも高価なものであった。

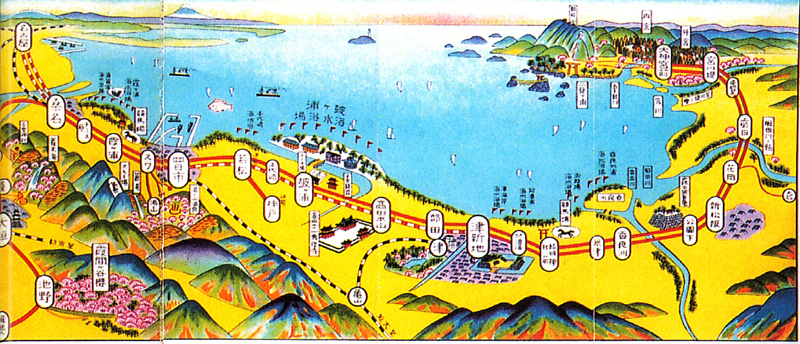

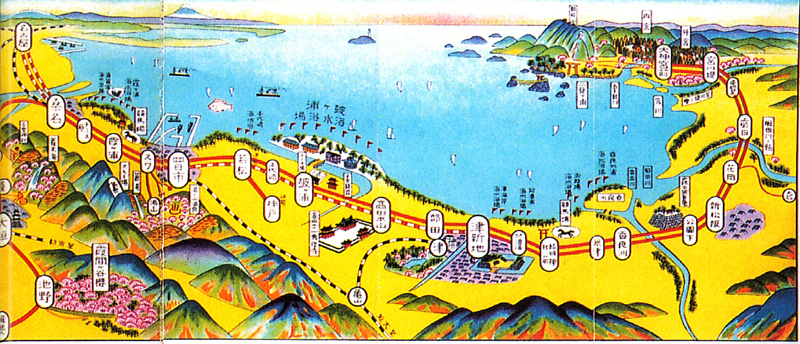

沿線案内のパンフ(昭和6年頃)。鼓ヶ浦海水浴場を中心にして。

よく見ると、単線複線の違いも見分けることができる。

top

****************************** |