|

******************************

フリーゲージ 旅客コンテナ 台車交換 広軌狭軌論争 タルゴ

ミニ新幹線 HOME

1 フリーゲージ(軌間可変電車)の技術的問題点

1 輪軸の運動

(鉄道車両と設計技術 元鉄道技術研究所 副所長 杉山武史著 p10-12)

******************************

どんな線路でも乗り入れOK!車輪の幅”自由自在”

JR総研 新型電車を開発中

平成9年(1997)12月13日(土) 読売夕刊

「フリーゲージトレイン」(軌間可変電車)という聞き慣れない名称の電車の開発が東京都国分寺市の鉄道総合技術研究所(JR総研)で進められている。

車輪の幅を自在に変え、新幹線の線路でも在来線の線路でも走ってしまう。

電車では世界で初めての試み。実用化されれば、整備新幹線計画の論議にも一石を投じそうだ。

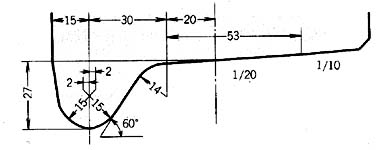

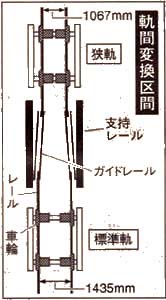

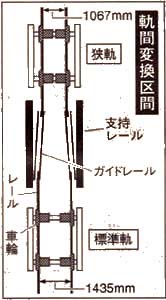

JR総研にある全長100mの試験線路。在来線の狭軌(1067mm)と新幹線の標準軌(1435mm)、それをつなぐ5mほどの変更区間からできている。

ここで線路は狭軌から標準軌へと広がる。この区間にはガードレールが設置されており、車輪の幅はそれに合わせて変わっていく。

もっとも加重がかかったまま車輪の幅を動かすのは無理なので、この区間には支持レールというものも敷かれ、車体を支える構造になっている。

JR総研が運輸技術審議会の提言を受けて開発にかかったのは1994年。昨年12月には政府・与党が開発推進で合意し、今年度から4年間かけて、実用できるかどうかのめどをつけることになった。

開発予算も50億円がついた。 |

|

「電車のそれぞれの車輪にモーターを直結させたことでしょうか」

この電車の特徴を、開発グループのリーダーである小田和裕主幹はこう説明する。

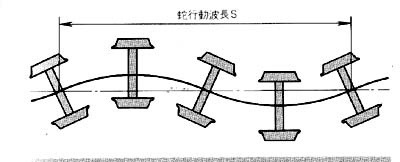

現在の電車は床下のモーターで、車軸に固定した左右の車輪を回転させている。

しかし、今回の電車は車輪の幅を伸縮させる装置もあり、床下にはスペースを確保できない。

そこで、技術陣は永久磁石を使った強力モーターに着目し、これを各車輪に取り付けた。

ところが、これだと車輪の受ける衝撃がモーターに直接伝わる。

また、それぞれの車輪が別々のモーターで動くので、回転のバランスをどう保つかという問題が生じた。

これまで、狭軌と標準軌の変換走行を繰り返し、モーターの衝撃実験も重ね、改良に取り組んできた。その結果、モーターについては耐久性能の向上にこぎつけ、回転バランスについても、車軸の工夫によってカーブでもスムーズに曲れるようにした。

小田主幹は

「すべては未知の領域なので試行錯誤だったが、基本的な問題はクリアできた。

あとは高速で走らせて大丈夫かどうかだ」

という。

標準軌では260km/h、狭軌でも130km/hの速度を確保したい。

現在、三両編成の新しい実験車両を製造中で、来年度はこれを米国のコロラド州プエブロにある一周21kmの実験線に持ち込んで、スピードや耐久性を試すという。 |

|

******************************

島根県知事 澄田信義著 汽笛に想う(鉄道マン知事の交通への挑戦) 平成13年刊 より

○フリーゲージトレイン(軌間可変電車)

JR伯備線は岡山で山陽新幹線と連絡して、広域的な都市間輸送を拒う在来の幹線鉄道として本県の経済・文化の交流に重要な役割を果たしている。

広域的高速鉄道網から立ち遅れている本県にとって、大都市圈どの時間短縮は長年の悲願であるがー気に中国横断新幹線の整備を望んだところで早々に実現するものでないことは明らかである。

そこで、私としては現在、国土交通省の指導のもとで調査・研究が進められているフリーゲージトレインの伯備線への導入に大きな期待を寄せているところであり、ここでは、そのフリーゲージトレインについて紹介したい。

|

左

アメリカのプエプロの試験場を走る軌間可変電車

10年前の平成11年の写真

現在もまだ開発中?

澄田信義氏経歴

昭和10(1935)年出雲市生まれ

32年東京大学法学部卒業後、日本国有鉄道入社

新幹線総局次長、和歌山県警察本部長、

日本国有鉄道常務理事を経て

昭和62(1987)年島根県知事就任、5期20年間島根県知事を務めた。

|

日本の在来線の鉄道は線路の幅が1067mmとなっている。狭軌といわれるものである。日本最初の鉄道建設はイギリス人技師のもとに行われた。その際、イギリス人技師の進言が決め手となったようだ。つまり、日本は山地が多く、海岸線も入り組んでいるので線路を敷く土地が確保できない。さらに産業も発道していないので、人も荷物も大量に運ぶ必要がない。こんなことであったようだ。狭軌では車両を大型にすることもスピードを上げることにも限界があった。

これに対して新幹線は1435mmの標準軌を採用している。さらに、日本にはもう一種類ある。東京の京浜急行や大阪の阪神電鉄などは、新幹線と同じ標準軌をつかっているが、京王電鉄や都営地下鉄新宿縁は1372mmである。

国がつながっているヨーロッパはみな同じかと思えばこれも違う。フランス、ドイツなどは標準軌を採用しているが、ロシアは1524mmと広く、スペインはさらに広く1668mmとなっている。スペインの場合は、国土防衛上の観点からあえて他のヨーロッパ諸国と違わせたようだ。

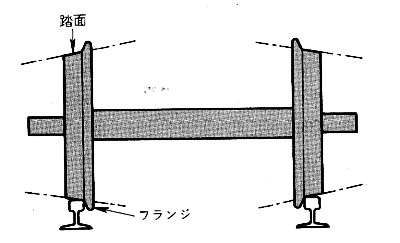

ゲージの異なる鉄道間を結ぶには、大きく分けると二つの方法がある。乗客が列車を乗り換えるか、そのまま列車を乗り入れるかである。前者は論外として、後者の場合、客車の台車を交換するか、レールを三本にするか、あるいはどちらかに線路の幅を統一するかということになる。

箱根登山鉄道(1435mm)が小田急線(1067mm)の終点である箱根湯本から小田原まで乗り入れているのは、途中からレールを三本にして線路幅を箱根登山鉄道と合わせているからである。山形新幹線や秋田新幹線は、在来線の線路を拡げて直接乗り入れる形、いわゆる「ミニ新幹線方式」を採用している(改軌、三線軌)。ただ、新たに線路を敷設しなければならないという費用面でのデメリットがある。

これに対して、線路の幅を変えるのではなく車輪の幅を変えようというのがフリーゲージトレイン(軌間可変電車)である,これだと線路の付け替え工事が不要となり、財政状況多難な折からすると、これほど理想的といえるものはない。新幹線整備の有効な手法としてクローズアップされてきたのは当然といえる。

これに似た方式を採用しているのが、南フランスのモンペリエからスペインのバルセロナの間を走っている有名なスペインのタルゴ列車であるが、この列車は、国境の駅でそれぞれの国のゲージに応じた形式の機関車につけかえる。客車はそのまま地上の軌間変換設備の上を走ることで、ゲージに適応した車輪幅に変わるのである。だが、これでは客車は自力で走ることができないので、時間的にかなりのロスが出る。

そうした不都合をなくそうというのが、動力台車の軌間を変換する「軌間可変電車」である。

これは、平成6年6月、当時の運輸省の運輸技術審議会からこの方式が提言され、その年から早速、鉄道総研で研究が始まった。鉄道総研というのは、正式には鉄道総合技術研究所といい、昭和62年(1987)の国鉄の分割民営化に伴い、7つの民営鉄道会社など10数余の法人が生まれたが、そのうちの一つで唯一の財団法人である。

さらに、これは現在進められている整備新幹線計画の推進に寄与するということで、平成8年12月25日に決定された整備新幹線の基本スキームで、整備新幹線建設推進高度化等事業として翌年度に予算計上された。フリーゲージトレインの実用化に向けた技術開発の推進が予算的に裏づけられたのである。

新幹線として走ることになるためには、新幹線車両としての基本的な性能をもっていなければならない。このため、高速耐久試験用車両を製作することになった。そして、開発開始から3年目の平成11年4月、アメリカのコロラド州の試験場〈プエブロ試験線、延長21.6kmのループ線〉で、数年先の実用化を目指してフリーゲージトレインを新幹線並みのスピードで走らせるという耐久試験が始まった。

私が彼の地を訪れたのは、平成11年の8月上旬だった。

8月9日朝5時。窓を開けると、そこは見渡すかぎりの広大な地平線に、宿泊地コロラドスプリングスの街の灯が宝石をちりばめたようにかがやいていた。地平線の上に広がる茜色の朝焼けは、まるで宍道湖の夕映えを思い起こさせるほど感動的なものだった。やがて、陽が昇り荘厳な自然の大景観に、私は息をのんだ。

はじめて訪れたコロラドの大自然が織りなす素晴らしいパノラマに圧倒されながらも、まだ見ぬプエブロの試験場へと思いがかき立てられた。

プエブロは標高1800mの高地であり、いかにもアメリカといったスケールの大平原が広がっていた。実験線は先に記したとおり全長22km弱。これは東京の山手線や大阪の環状線がすっぽり入るほどの広大なものである。

宿泊地のホテルまで私を出迎えてくれたのが、鉄道統研専務理事の戸渾輝行氏であった,彼はかつて国鉄時代、門司鉄道管理局で苦楽を共にした友人である,

私のためにわざわざ渡米したのだという。私は彼の変わらぬ厚情に熱くなってしまったものだ。

フリーゲージトレインの研究事業は、日本鉄道建設公団からの受託事業である。そして、車両の耐久試験を鉄道総研がアメリカの輸送技術センター(TTCI)に委託している。スタートは平成6年。それから5年間、モーターの開発や車両の開発を鉄道総研で行ってきたが、平成11年1月にはJR西日本の米子~安来間で時速100km/hの走行試験が行われ、さらに4月からアメリカで高速走行性能テストが始まった。私たちは、それを目指してはるばるアメリカまでやってきたのだ。広大な大平原の中にある試験場に近づくと玄関先にはリスが飛び跳ねており、試験車両の走行中に野生の鹿が飛び出してきたりするという。停止している車両をつぶさに見せてもらい、モデルで車輪の可変する原理の説明も聞いた。

さて、いよいよ待望の試乗が始まった。

私たち視察団一行を乗せた試作車は、甲高い汽笛を鳴らした後、静かに走行を開始した。2両編成の試作車の先頭車に乗り込み、楕円形の線路の上を2周したが、あっと思う問に終わったという感じであった。軌道変換機能以外は十分な技術的蓄積があるため、走行に関しては全く安定しており、外の景色を見ない限り国内での通常走行と何ら変わりなく、室内に搭載されている機器によって初めて、フリーゲージトレインの試験車であることを認識させられるほどスムーズな走行であった。

最高時速225km/h。あらためて日本の鉄道技術水準の高さを実感した次第である。

国土交通省ではそうした技術面の開発と並行して、日本国内で、実際に導人が可能な路線の検討も行っている。

調査は、フリーゲージを導入したときの需要予測、概算事業費、収支採算性といったところのようだ。もちろん、導人効果が高ければ、即事業化ということになる。

幸い、我が島根県に通じる伯備線(岡山~米子~出雲)がその対象となっていることは、嬉しい限りである。伯備線は曲線が非常に多く、電車自体の改良も必要である。その他にもいくつかの課題があるが、岡山・鳥取両県と協力して、なんとか今世紀の初頭には実現にこぎつけたいと願っている。

昨年の11月には、島根、鳥取、岡山三県の沿線自治体や経済団体など、四五の団体からなる「JR伯備線フリーゲージトレイン導人促進三県協議会」が設立され、いよいよ行政、議会、経済界が一致協力して導入実現に向けて動き出したのである。この協議会の設立は、平成11年に私が中国五県知事会で提案したこともあって、会長という重責を負うことになったが、フリーゲージトレインは日本海側と瀬戸内海側の産業、経済、文化の交流拡大に不可欠であるという信念のもとで、全力を挙げて実現に向け取り組みたいと考えている。

top

******************************

|