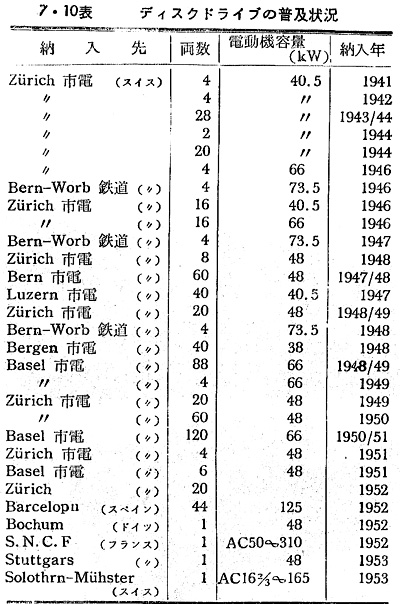

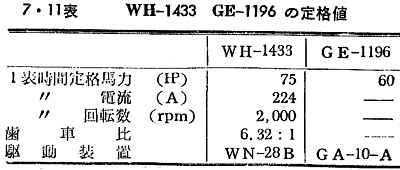

|

**************************************

INDEX 1

2 3

4 5

6 7 8

9

7章 欧米における電車電動機の変遷と高速度化の推移

7.1 一般 top

ここ30年来、電動機設計の傾向は、その回転数をますます高くとって、小型軽量化の方向に進んでいる。

電動機の高速度化は必然的に大歯車比の許容を不可避とするため、駆動方式、歯車装置の設計、材料、および熱処理法に研究が向けられ、これらの研究の成果として、大歯車比の採用が可能となり、またこれと平行して電動機の高速度に耐える整流子などの機械的設計、良好な整流を保証する電気的設計、および材料特に電気絶縁物の進歩と相まって軽量小型化されてきた。

この30年の進歩はまことに目ざましいものがある。

一般に駆動装置・歯車装置とは、電動機の軸端に生ずるトルクと回転を歯車によって車軸に伝達して車両を駆動する一連の機構をいい、車両は、電動機軸端のピニオンと車軸に固定されたギヤーとの歯車比だけ減速されて走行する。

この場合、歯車による減速には二つの目的がっあて、一つは車両の速度を減速することであり、他はトルク、すなわち車両の引張力を増すことである。

車輪踏面における引張力は、2章の2.6式に示す通り、電動機の回転数と車輪径に逆比例し、歯車比に正比例する。

従って高くなった電動機回転数に比例して、大きい歯車比が許し得れば、所要の引張力は確保できる理屈である。

一方レール面からの衝撃に耐えて電動機のトルク伝達のための歯車強度を保ちながら、大歯車比を得るには、いきおいギヤーの直径の増大をきたし、ギヤー直径の増大は車輪径の増大となって矛盾してくる。

従って小さな車輪径分大きな歯車比を得るには、歯車装置の設計、材質の研究、熱処理法の進歩に待たねばならない。

歯車装置の設計の変遷は1段減速から2段減速に進展し、ついにウォームギヤーを経て現在のようなハイポイドギヤーを使用する直角カルダンドライブ、あるいはヘリカルギヤーを使用するWNドライブ、ディスクドライブなどの特殊な動力伝連装置の進歩となった。

換言すれば電動機の高速・軽量・小型化は、まさに電動機に高速を許し得る歯車装置如何にかかっている。

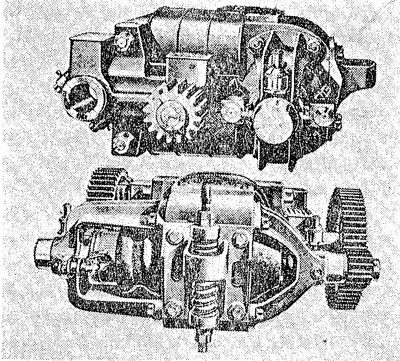

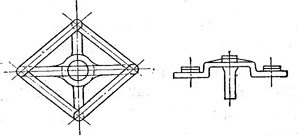

一般に釣掛式電動機による直接駆動方式においては歯車比の最大が 5:1 程度を超えることができないが、この理由の主たるものは

① 車軸と電動機との中心間距離

② 歯車の強度

③ ギヤーケースとレール面間の最小限の遊隙の保持

という制約を受けるからである。

これに反してバネ吊り式電動機による分離駆動方式においては歯車比は電動機の経済的最高速度を許すことができて、電気車の形式によっては、22:1の歯車比すら許し得ることとなった。

このように高速度電動機の進歩の歴史は大歯車比を許し得る歯車装置と特殊な動力伝達装置の進歩の歴史であるということができる。

7.2 釣掛式電動機(直接駆動方式)

top

1894年WH社も改良形12-A形電動機(7.7図)を製作し、両社の新設計が当時の代表的電動機であり、運転性能もよいので以後この2形式が長い間標準電動機となった。この2形式の特長は次の通りである。

① 直巻電動機で起動トルクが大きく、速度の上昇が早い。

② 従来のような開放形でなく鋳鋼製の磁気枠で取巻いた密閉形となって電動機内部の保護が完全である。

③ 電機子鉄心はスロットを打抜いた鉄板の積層であって、巻線はスロット挿入前に充分絶縁処理されている。

④ 4極、波巻形で1対のブラシを有している。

⑤ 炭素プラシが界磁の中間の中性点位置におかれ、逆回転の場合でもブラシ位置を変える必要がない。

⑥ 1段減速、スパーギヤーが使用され、電動機の回転数は500~1,000rpm、歯車比は5:1ないし2:1である。

⑦ ギヤーケースは可鍛鋳鉄製であって、歯車の潤滑剤の補給箱の役目も兼ねている。

その後、電動機の信頼度が増すにつれて点検の必要もなくなったので、分割形の磁気枠は一体箱形に変り、界磁も積層鉄板が使用され、また電機子巻線の絶縁も進歩すると共に、従来の丸線にかわって、占積率のよい半角線が使用されるようになって電動機出力は飛躍的に増大するに至った。

またニス漬乾燥による含浸絶縁の進歩は電動機の寿命を格段にのばすこととなった。

アメリカにおける他の数社におよぶ電機メーカーも、それぞれ電動機の試作をしたが逐次、改良を加えては性能の改善に努めていくWH社とGE社には対抗することもできず、以後、WH社とGE社がアメリカを代表する2大メーカーとなったのである。

この時代における500V、40~50HP電動機の代表的な例について、説明すると次の通りである。

例えば、ギヤーとピニオンの歯車中心距離が14インチでダイアメトラルピッチが3とすると、ギヤーおよびピニオンの歯数の総計は2.11式より

3×14インチ×2=84インチ

この当時はピニオン歯数の最小は15枚でダイアメトラルピッチは3とするのが一般の常識であった。

この当時における最良の材質のものでも、キー溝位置における歯底とボアーとの間の強度でおさえられて、これ以上の小さなピニオンは使用出来なかった。

従って、

ギヤーの歯数=84-15=69枚

歯先円の直径は2.12式より

歯先円の直径=(69+2)/3=23.67インチ

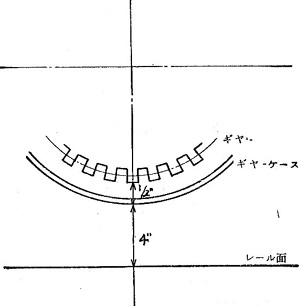

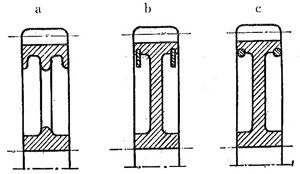

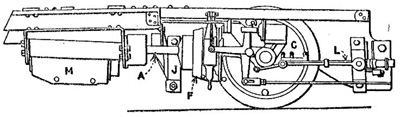

新製車輪の場合はレール面とギヤーケースとの間にレール面上の障害物を避けるため、4インチの遊隙が必要であるのとギヤーの歯先とギヤーケースとの隙間を与えるために、さらに1インチが必要であるため、新装時の車輪の径はつぎの値以上でなければならない。(7.8図)

23.67+1+8=32.67インチ

このため、一般には33インチの車輪が使用される。

この場合の歯車比は 69:5=4.6:1となり、これが市街電車の標準であった。

この時代の市街電車は重量が22.5tで500V、40HPか50HPの電動機が4台付いていた。

40HPの電動機の重量は1,260kgでピニオンおよびギヤーケースを除くと1,080kgであり、電動機の最大安全速度は1,900rpm、 電磯子最大周速は35m/s、整流子最大同速は39m/sであった。

1894年、交流3相による送電方式が発明せられて遠距離にまで経済的電力の輸送が可能となったので、従来市内交通機閲であった電気鉄道は郊外にまで発展することとなり、架線電圧も直流600Vが採用されるに至った。

また一方電動機の技術も進歩して1905年、補極を設けることが考案されて、電機子巻線と直列に補極巻線を設け、補極アンペアターンを電磯子アンペアターンと大きさ等しく、かつ方向反対に設けると、負荷と速度の如何にかかわらず、また回転方向の如何を問わず、主界磁磁束の歪を除去することができて良好な整流作用が得られるばかりでなく、ブラシ位置の調整の心要もなくなった。

このためブラシの電流密度を増大しても整流子の温度上昇も少なく、またブラシの摩耗も減少するという好結果を得た。以後、補極を設けることが標準となって、このため電動機出力も20%増大して40HPの電動機が50HPとなったばかりでなく、600Vよりも高い架線電圧に対する電動機の設計・製作も可能という確信を持つことができるに至った。

電機子構造にスパイダが使用されるようになって電機子巻線を損傷することなく電機子軸が抜き出せることとなったばかりでなく、スパイダに圧入された電機子軸はスパイダと一体となって機械的強度の増大に役立ち電機子軸の曲りというような事故もなくなった。

整流子の締付けはリングナットに代ってボルトで固く締付けることが行われるようになり、整流子マイカはライザ部で整流子片より高く飛出させて整流子片間の短絡を防ぐ構造となった。

ブラシの摺動する整流子面では、マイカの高さを整流子側より沈めるため両切りしで、整流子とブラシとの摩耗を均等にするほか、ハイマイカによるブラシの跳りで整流火花が発生するのを防ぐ構造となった。(7.9図) |

7.8図 ギヤー・ギヤーケース・レール面の隙間

7.9図ボルト締め整流子

|

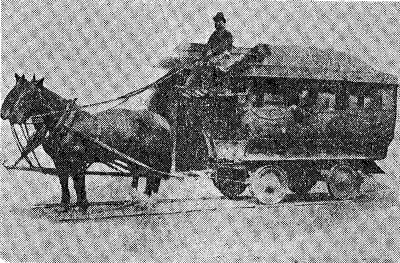

1912年 Pittsburgh鉄道会社は24インチの車輪を使用するいわゆる低床式電車を試作して注目をあびた。

電車の自重は僅かに15.3tとなったので、電動機出力は600V、35HPの電動機4台で充分となった。

この電動機はWH社で開発された328形であって、電機子軸にファンを取付けた自己通風式である。

この当時までの長い間電動機は水の浸入を防ぐ目的で全閉形であったが電機子にファンを収付けて通風すると容量が増大することが判明し、この時以後全閉形もすたれていった。

ギヤーはダイアメトラルピッチ3.5で歯末の而も従来の127mmが100mmとなった。

この低床式電車はギヤーケースとレール面との遊隙が75mmであったが、これは後に100mmの遊隙とするため26インチの車輪径に変更された。

歯車中心距離は10.43インチで全歯数は73枚、ピニオン歯数は15枚、歯車比は 58:15=3.78:1 となった。

これは33インチの車輪径の場合の歯車比 5.32:1 の減速比に相当したから、この当時としては一大進歩であった。

この328形電動機は

電動機の最大安全速度……………2,600rpm

電機子最大周速……………………34m/s

整流子最大周速……………………29m/s

であって、回転数は37%高くなったにもかかわらず電機子直径が小さくなったために電機子周速はほば同じで整流子周速が14%高くなっている。

ピニオンおよびギヤーケースを含めた電動機重量は760kgで、500V、50HPの初期の電動機に比較すると40%軽量化となった。

4台の電動機の重量節減が2,050kg、さらに33インチの車輪径を24インチの車輪径に換えたために生ずる重量組成と台車構造の軽量化による重量の節減は1,800kgとなった。

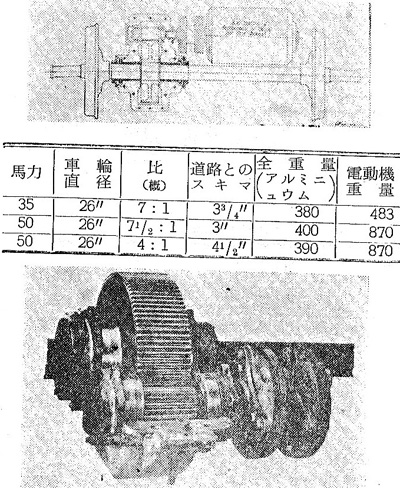

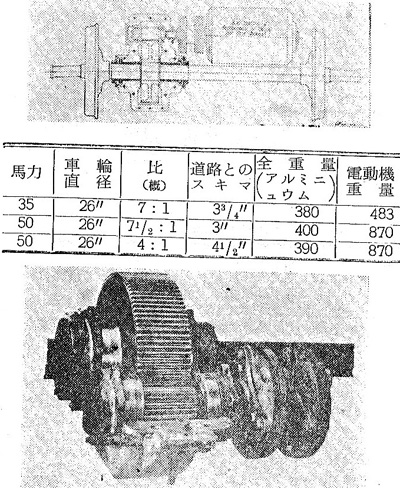

以後、15年間は電車の電動機の設計はこの低床式電車用の試作電動機に準じて進められ、26インチの車輪径に対し25HP、40HPおよび50HPなどが設計されて標準となった。

25HPの場合には歯車比は5.7:1が使用されダイアメトラルピッチも4.25が採用された。

この時代は26インチ低床釣掛式電動機の開花期ともいうべきで、1時間定格50HPの電動機は定格回転数1,000rpm、ギヤーおよびギヤーケースを除く電動機重量は880kg、ギヤーおよびギヤーケースを含めると990kgであった。

歯車比は、53:14=3.78:1となりダイアメトラルピッチは3で14枚の歯数のピニオンが使用されるに至った。

この電動機は

最大安全速度…・・・・・…………………3,000rpm

電機子最大周速……………………43 m/s

整流子最大周速……………………35 m/s

という数字にまで飛躍するに至った。

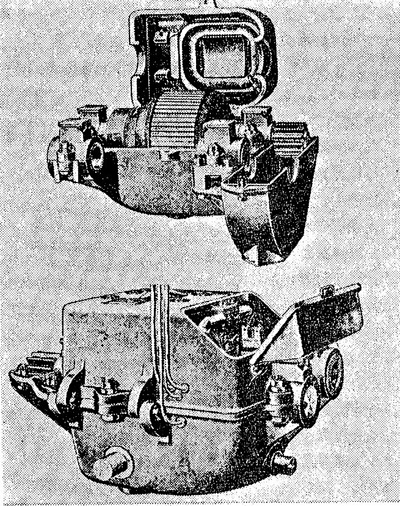

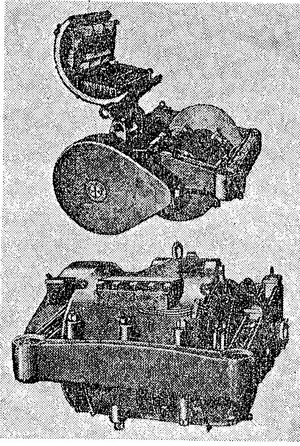

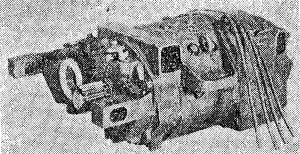

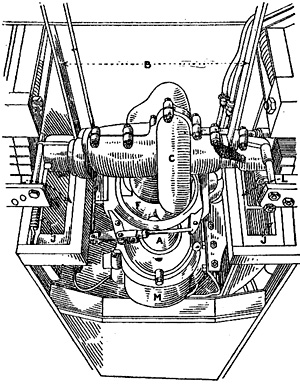

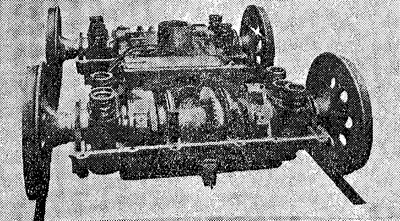

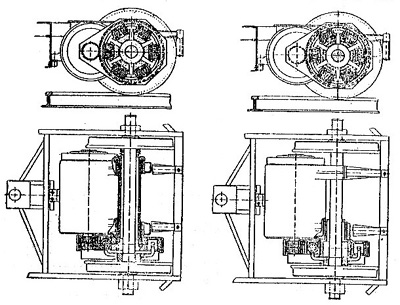

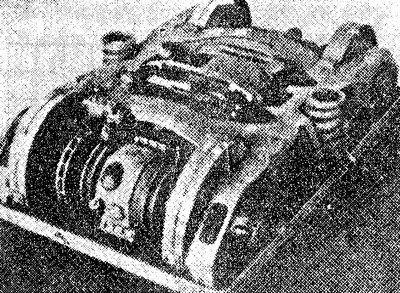

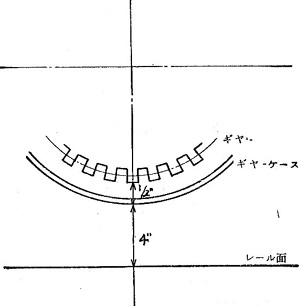

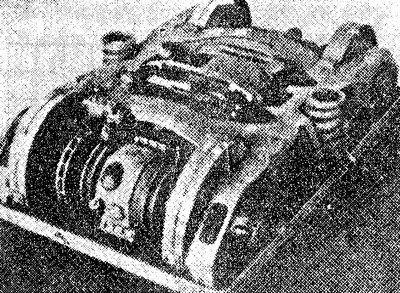

また1930年GE社で開発された釣掛式高速度電動機の代表的な例としてGE-702形電動機(7.10図)があり、この電動機の定格は次の数値である。

一時間定格 35HP 600V 50A 1,230rpm 680kg 自己通風式

連続定格 31HP 600V 45A 1,280rpm

GE702のファンは整流子側に設けられ、風をピニオン側から取入れるのが特長である。

すなわち風の取入口が車輪と遠い位置にあるので、常に清浄な空気を取入れることができてギヤーケースは車輪でかきあげられる泥や塵埃が直接、電動機に入るのを防ぐバッフアの役目をすることができるというのがこの設計のねらいであった。

また取入れた空気は現在の通風方式の標準である並列通風方式を初めて試みて通風効果をあげている。 |

7.10図 GE-702形電動機

|

7.2.2歯車の騒音 top

(1)騒音の原因

釣掛式電動機の進歩と共に歯車騒音の除去という問題が研究され、防音装置も考案された。

一般に歯車が互に噛合って回転する総合、騒音の発生する原因として考えられるものは

① 刻み円周速度

② 負荷状態

③ 工作誤作

④ 歯車材料

⑤ 歯車形状

などである。

歯車の騒音は種々な原因により起る伝動誤差のため運転中に角加速度を生じ、運転部分の慣性により歯の接触が不確実となり、その際、生ずる歯と歯の衝撃および撓みによって超される歯車自体の弾性自由振動を誘起して騒音を発生する。

電車の歯車の弾性振動によっておこる騒音について、1929年 Detroit市電の H.S.Williamsの研究の結果はその原因を次の如く結論づけている。

① 個々の歯にかかる負荷が均等でない場合、すなわち負荷を分担する歯の枚数がある瞬間と、つぎの瞬間で異なる場合、圧縮歪が増大して振動を誘起する。

57

② 隣りの歯が負荷を分担する前にすでに無負荷となることによって生ずるハンマ作用が原因となる場合であって、とくに無負荷状態では歯の接触が不確実となりハンマ作用をおこし易い。

③ 歯切誤差および、熱処理による歪偏心の生じた場合

④ 据付位置の不正のための歯の片当り

⑤ 歯相互の干渉

⑥ 歯の欠損

②項の原因に対しては、ダイアメトラルピッチを大きくして、同時に負荷を分担する歯数を増す必要がある。

(2)歯車の防音装置

1926年のアメリカの Tool Stea1 & Pinion社の E.S. Sawtelle による研究発表によれば、電車の歯車音として2種の異なる形の騒音が発生し一つは低周波のガラガラという音であり、他の一つは鐘の音のような高周波音で耳障りとなるのはこの高周波音である。

低周波音は摩耗した歯の噛合いか、または摩耗あるいは保守の悪い軸受のためにギヤーとピニオンの中心距離が狂っているため発生するもので、従って低周波音を除去するには、軸受を良くすることと、ギヤーとピニオンの中心距離を正確に保持すればよい。

歯の噛合いが過度に摩耗している場合には歯車を取替える必要がある。

ヘリカルギヤーの採用は主として騒音除去が目的であった。

しかしながらこのヘリカルギヤーといえども普通のスパーギヤーと同様に、軸受が摩耗するか、またはギヤー・ピニオンが摩耗しているか、あるいは据付の悪い場合にはそれほど効果の期待できないことはもちろんである。

鐘の音のような高周波音は鐘のような形状をした鍛造ギヤーから出る場合が多い。

時としては鋳鋼製のスポーク形のギヤーからもこの音が出ることがあるが、この形のギヤーは現在すたれている。

Sawtelleはこの金切声の高周波音を除去すべく数多の試験の結論として、木材かまたはこれと近似の材料をボルトで取付けるか、コルクとか鋸くずのようなものを取付けると良いということを発見した。

|

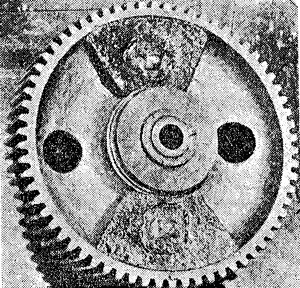

7.11図 ゴムーアスファルト・パッドを取付たギヤー

|

そこでSawteneはゴムアスファルトを材料としたパッドを

7.11図のように取付けて成功したと報告している。

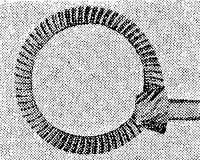

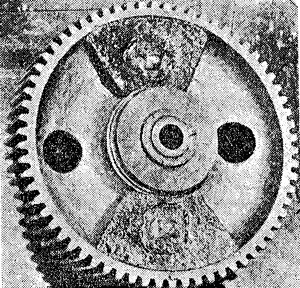

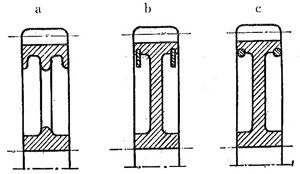

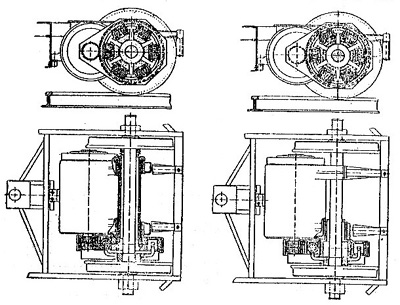

WH社とGE社も防音に対して研究し次に示すような良好な成績の7.12図の歯車を得た。7.12図の(a)

(b)はWH社の考案、(c)はGE社の考案である。

(a)は鋳造歯車でリムの内側に硬質鉛またはバビットメタルが鋳入されたものである。 |

7.12図 WH社とGE社の防音構造

7.13図 Hagen のコロ軸受アクスル断面

|

(b)は鍛造歯車でリムの内側に溝を設け、これに板金の輪を入れ、その先端を溶接しその開に前同様、硬質鉛またはバビットメタルを鋳入したものである。

(c)は(b)と同様にリムの内側に溝を設け、それに6~8mmの丸鋼で造った環形のバネをはめ、その一部がリムに溶接されたもので、この環の外径は溝の内径より大きく、常にある圧力でリムに押付けられている。

いずれにしても歯車のリムにこれと固有振動数の異なる物体を接触させてリムとその物体との間に僅かな相対運動を起させ、その振動エネルギを吸収して、リムの固有振動数を変化させるようにしたものである。

ギヤーとピニオンの中心距離を正確に保って歯の強度を増すと共に防音効果をあげているものに7.13図のようにアクスルと電機子軸にコロ軸受を採用したドイツの釣掛式電動機がある。

これは1924年 Hagen(ドイツ)で成功して、次いで Bremenその他、ドイツ各地で広く採用されている。

7.3バネ吊り式電動機(分離駆動方式) top

7.3.1 釣掛式からバネ吊り式電動機への転換

電車騒音の主たる音源は、

① 軌道に与えるバネ下重量の衝撃に原因する騒音

② ①に比べると程度は僅少であるが歯車の噛合に原因する騒音である。

また、バネ下重量の衝撃はバネ下質量の速度変化によって発生するものであり、速度変化とはレールのポイント・ジョイント・波状摩耗をしたレールおよび交叉点などの軌道の不正に原因する。

そこで、1920年頃よりヨーロッパにおいて

① バネ下重量、すなわち、デッドウェィトの軽減

② 無騒音歯車装置

の研究が始められた。

歯車の形式については一般に、スパーギヤー・ベベルギヤーおよびウォームギヤーがあるが、スパーギヤ-が製作面でも保守派でも最も安価である。

ウォームギヤーは最も高価であるが噛合は最も静粛である。

ベベルギヤーは製作費はスパーギヤーより高価でウォームギヤーよりは安価であるが保守が容易でなく調整がむずかしい。

すなわち唯一つの歯車中心距離の値いにおいてのみ歯形が正しく、従って正しい噛合をするような歯形であるので調整が狂うと却って激しい騒音を発生する。

ベベルギヤーをスパーギヤーと比較して唯一の利点は直角駆動が得られることであって、その他の点ではスパーギヤーが有利である。

スパーギヤーは簡単で捨て去ることの出来ない長所を持っているので、噛合音の軽減については歯形・歯車設計・熱処理による歪の減少、熱処理後の研磨、および歯車自身に弾性構造を採用するなど種々の研究が行なわれてきた。

しかしながら在来の釣掛式電動機による直接駆動方式には根本的に次のような大きな欠点が2つある。

① 電動機が釣掛式であるため電動機の約1/2に相当する重量がバネ下重量と見なされる。

そして車軸の跳躍などによる角変位に対して、電動機の慣性は車軸の角変位を加速する方向に働く。

② 電動機の重量とサィズは電動機速度の上昇とともに低下するにもかかわらず、釣掛式方式の許し得る最大歯車比という絶対的な制限を受ける。

この故にピニオンや軸の材質にニッケルなどを含む特殊鋼の研究が行われ、その結果は歯車の強度が増してかなりの歯車比の増大となり、また経験を積むうちにピニオンも小さく出来ることとなったので、これらの点て電動機速度の上昇を許し得ることとなったが、これは釣掛式方式の欠点の根本的解決とはならなかった。

根本的解決策の最初の試みは自動車と同じような駆動方式を当事に導入したことであった。

電動機をバネ吊りすることの研究がベベルギヤーとカルダン軸の使用を可能とし、電動機を車軸から分離することとなってバネ下重量も小さくなり、大歯車比が許し得ることとなったのである。ウォームドライブではさらに一層大きい歯車比が得られる。

これを要するに1920年以降の改良・進歩の最大の目標は次の3点に集中された。

① 電動機の速度の上昇を図って重量、サイズを軽減する。

② 電動機の慣性を車軸から分離する。すなわち、バネ吊りとして、バネ下重量を軽減する。

③ 歯車騒音の減少

従って欧米各国の電鉄関係の技術者は上記の目標に真剣に取組み、各種各様の新駆動方式を試作研究し、現在もなお研究が続けられている。これらの新駆動方式について、以下にその年度順に簡単に記述して進歩の経緯を紹介することとする。

7.3.2 ドルトムント・カルダンドライブ(Dortmund Cardan

Drive) (注1)

top

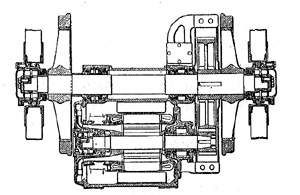

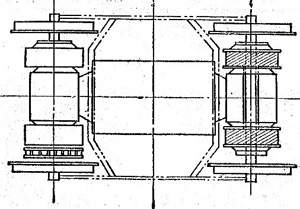

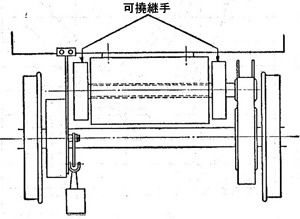

ドルトムントカルグンドライプは1918年10月、ドイツの Dortmund市電の総支配人 Albrechtの考案によるカルダンドライブであって、1921年6月、彼の着想を具現した試作電車が試運転された。これが世界最初のカルダンドライブであって、ドルトムントドライブと呼ばれるのである。7.14図はこの試作ドライブの機構を示す。

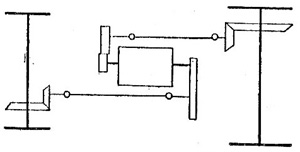

7.14 図に示す通り、2台の電動機は床に吊られ、絶縁された可撓継手を介し、ヘリカルギヤーで、1段減速したうえ、台車枠に支持された1組の大型のダブルヘリカルギヤーを駆動する。 |

(注1) Electric Railway Journal 1926年6月

7.14図 ドルトムント・カルダンドライブ |

動力は、このヘカルギヤーから両側のカルダン軸に伝達され、さらにカルダン軸から車軸に支持されたベベルギヤーを経て動輪に伝達される。減速は第1段のヘリカルギヤーと第2段のベベルギヤーとの2段減速である。

Albrechtの考案になるアルプレヒト・ルジアル型のアクスルを装備したこの台車の固定軸距は4mであったが、Dortmundにおける試験の結果は21mの曲線路を35km/hの速度で通過して衝撃も騒音も感ぜられなかったほど、この台車は優秀な設計であった。

この方式の利点としては当時次の点が列挙されている。

① 電動機は対地に対し完全に絶縁されていること

② バネ下重量を完全にバネ上に転移出来たこと

③ 軸受故障の皆無であること

④ 大歯車比が許し得ることとなって、電動機の高速度化が可能となり、電動機重量が軽減されたこと

⑤ 電動機に対する振動衝撃がなくなったこと

⑥ 潤滑油槽であるギヤーケースの中で歯車が回転するので、歯車寿命がのびたこと

⑦ タイヤの摩耗が減少したこと

⑧ バネ下重量の減少による台車寿命が増加したこと

⑨ ラジアルアクスルを採り入れたので、走行中の騒音がなく、また小さな曲線路も通過できること

この試作車で50,000km走行した後の試験データを取まとめて、1924年の春、Miller博士が Elberfeld で開かれた学会で発表したのであるがその成績が優禿であったので、数社におよぶ電鉄会社が、今後の試験データを相互に交換し合うという条件で Albrecht の考案による Albrecht-Kruppカルダンドライブ電車を25両購入することとなり、これらの最初の電車は1926年の1月に運転に入った。

この当時の価格で新式の Alblecht-Kruppカルダンドライプの電車は同容量の釣掛式標準車より10%の割り高であった。

しかしながらこの新車購入費の割り高は納入後の保守費の低減と、この駆動方式による前記利点で充分償えるものと信じられた。

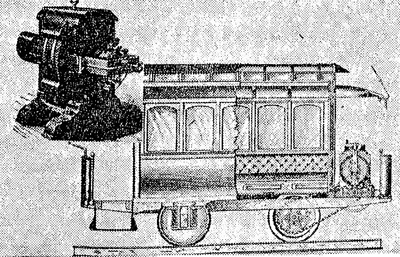

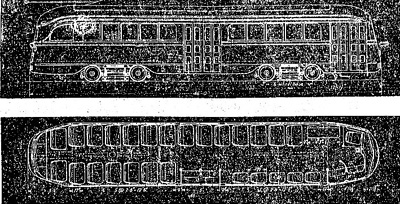

この25両の新車は7.15図に示すもので、7.14図の原設計を改良したものである。

台車は有名なNolden-Japp形で鉄板をプレスして組立たものである。

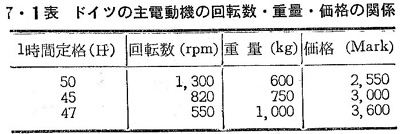

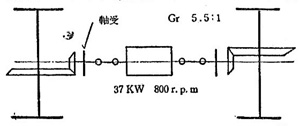

電動機はSSW(Siemens-Schuckert)製の

D-340形で1時問定格37kW、550V、1,300rpm、重量は600kgである。

歯車比は第1段 3.84:1、第2段 2.38:1、

総合歯車比 9.14:1である。

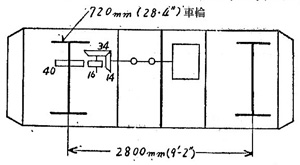

台車は出来る限り、コロ軸受を使用した軽量のものて次のような設計寸法である。

固定軸距 4,000mm

車輪径 860mm

台車全長 5,600mm

レール面との遊隙(無負荷のとき) 200mm |

7.15図 カルダンドライブ(改良形)

|

7.3.3 ベルリン・カルダンドライブ(Berlin Cardan Drive) (注2)Electric Railway Bus and Tram Journal 1929年7月

top

7.3.4 パリ・カルダンドライブ(Paris Cardan Drive) (注2)Electric Railway Bus and Tram Journal 1929年7月

top

Paris市電のカルダンドライブ電車は1921年の10月に初めて運転された。

このパリ・カルダンドライブ方式で注目すべきことは、この時以来1926年までに約500両のカルダンドライブ電車がそれぞれ、7.19図、7.20図、7.21図の設計によって製作され好成績に運転されたことである。

これらの新形式電車は同じサイズで同じ馬力の電動機を採用したベベルギヤーによる1段減速で歯車比は8:1である。カルダン軸の長さは760mmで軸の両端には自在継手があり、1組は電動機に接続され、他の1組は車軸側の歯車装置に接続される。

この自在継手は7個のリングで構成され1つのリングはニッケルクローム鋼製の3,2mm厚の3枚の板からなり、各リング間には3.2mm厚の間隔片が180度の間隔に、さらに隣接のリング相互間は90度の角度をずらせてはさまれている。(7.22図)

最高速度はParisの法規で規定されている25km/hで歯車比は8:1、1時間定格55HP、800rpmの電動機が2台、車体台枠に直接ボルトで固定され、カルダン軸を通じて2台の動軸を駆動する。

在来の釣掛式電動機の定格回転数が500rpmであるのに比較すると電動機は高速軽量化されている。

このカルダンドライブ電車は同容量の従来の標準車に比べると自重は14tから11.5tに軽減されて、17.8%に相当する2.5tが電動機をバネ吊り方式にしたことと、これと関連する駆動装置などの機械的設計変更により軽減されたこととなった。

従来の釣掛式における、バネ下重量は2,800kgであつたが、カルダンドライプのこの新車のバネ下重量は1j00kgである。

すなわちバネ下重量は900kgが軽減されたこととなり、これは32.1%に相当する。

さらに角度を変えてバネ下重量をみると、旧来の車のバネ下重量は自重の20%であったが、このカルダンドライプ車は16.5%にすぎない。

7.3.6アメリカにおける研究のはじまり top

アメリカにおける無騒音電車の研究はヨーロッパにおくれてはじめられた。

すなわち1925年頃、市街電車の動力伝達にウォームギヤーが試用されるという大きな変化がおこった。

この時まで、アメリカにおいて愛用されていた釣掛式電動機も滑り軸受、グリース潤滑のスパーギヤーと割型のギヤーケースという構造では自動車に比較すると騒音の発生に好都合な粗雑きわまる構造であったので、自動車で使用しているような頑丈な全密閉形のギヤーケースの中で、ウォームギヤーによる減速方式を電車に採り入れて騒音を除去しようという試験が試みられたのである。

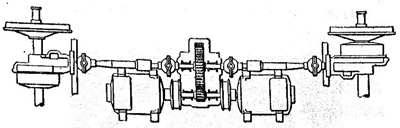

そこでバスやトラックに使用されて進歩してきた推進軸で動力を伝達しディファレンシャルギヤー(Differential Gear)とウォームギヤーで駆動する電車が2両試作されるに至った。

この電車は塵埃の入らない全密閉構造のギヤ一ケースの中で油潤滑する、歯車比10:1のウォームギヤーが使われたが、歯車騒音は大いに軽減され、無音減速の効果は顕著であった。

それにも増して大きな収穫は電動機と歯車装置との完全なる分離のために、釣掛式の場合のような、歯車中心距離が歯車比を決定づけるという致命的な制約が取除かれて、電動機の回転は最も経済的な回転数を自由に選択出来るようになったことであった。

この試作車の電動機は取りあえず、当時のガス電気バスのものを流用したものであったが、この方式が実用されるに至り、この方式に最も適した電動機が新しく設計され開発されたことはもちろんであった。

この電動機は定格馬力35HPで最大安全回転数は5,000rpm、電機子の最大周速は55m/s、整流子の最大到達は47.5m/s、電動機重量は260kgという小型軽量高速度電動機の新記録となった。

この時以来、電車電動機は完全にバネ吊り式となって、従来の釣掛式に代って軽量小型、高速度となった。

このウォームドライプ(Worm drive)の研究はさらにまた、他の駆動方式の研究を促進することとなり、1921年から1929年にかけてヨーロッパおよびアメリ力において、28両ないし30両におよぶ1段減速あるいは2段減速の新駆動方式が試作研究されたのである。

この当時は、アメリカにおける研究は次のようなものであった。

① WH社のWN2段減速ドライブ(WN double reduction drive)

② GE社の2段減速ドライブ(GE double reduction

drive)

③ Too1Steel社の1段減速ドライブ`(Tool Steel single reduction drive)

④ Timken社のウォームドライブ(Timken worm drive)

⑤ Cincinnati社ウォームドライブ(Cincinnati worm drive)

⑥ Fageol 社のウォームドライブ(Fageol worm drive)

⑦ Brill社の2段減速スパーおよびベベルドライブ(Brill double reduction spur and bevel drive)

これらの新駆動式と共に次の通り新しい台車もそれぞれ設計され試験されたのである。

⑧ WNドライブ台車

⑨ Fageol 社ウォームドライブ台車

⑩ Timken 22インチ 車輪台車

⑪ Brillウォ-ムドライプ台車

⑫ Twin coachウォ-ムドライブ台車

①②③のドライブ方式は平行駆動方式(Parallel drives)であり、④⑤⑥⑦のドライブ方式は直角駆動方式(Right Angle driveである。

ベベルギヤーを使用する直角駆動方式のカルダンドライブはParisでこの当時試作されて成功し、∃ーロッパ各都市に普及したが、アメリカではカルダンドライブはこの当時全然顧えり見られなかった。

7.3.7 WN2段減速ドライブ

top

WH社のWN2段減速ドライブの研究は

① 低床式電車に適用できること

② バネ下重量が軽減できること

③ 高速度軽量電動機が使用できること

の3つの目標を満たすことにあった。

WH社によって開発された最初のWNドライブは1925年に試作されてWheeling

(Virginia)で試験された。

これは、ヘリカルギヤーによる1段減速の歯車装置で歯車は油潤滑され、電動機は初めて台車装荷としたものであったが約130,000kmの走行試験の結果次の結論を得た。

① 1段減速では、電動機も駆動装置もレール面との遊隙を犠牲にしない限り小型軽量にならない。

② 油潤滑の内蔵型歯車装置( Self contained gear unit )と電動機を1つの可撓継手で動力伝達することに確信を得た。

③ この方式の利点を充分発揮するには、2段減速として小型軽量にする必要がある。

④ 2段減速の歯車装置と小型高速度電動機の採用により、さらにレール面との遊隙を縮小出来て小さな車輪径が利用できる。早速WH社は2段減速WNを試作した。

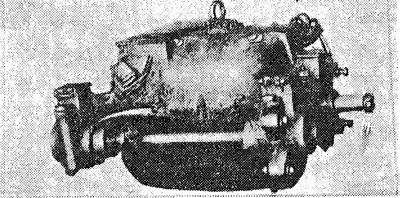

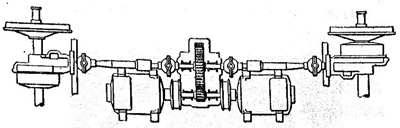

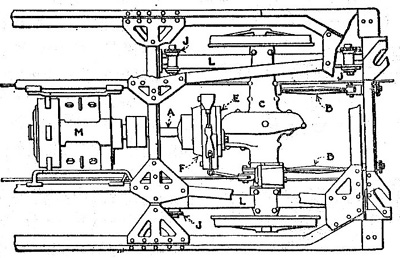

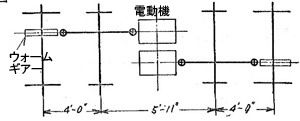

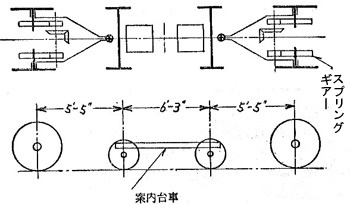

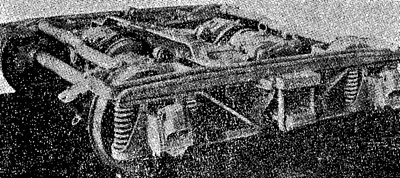

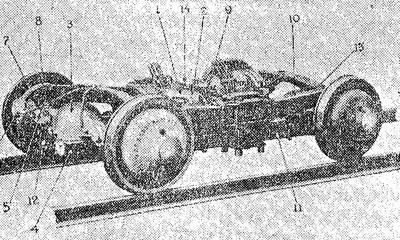

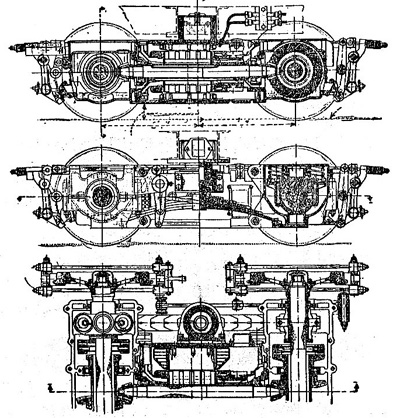

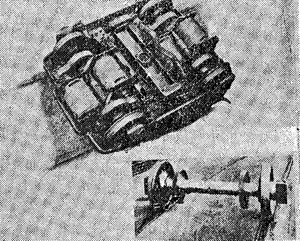

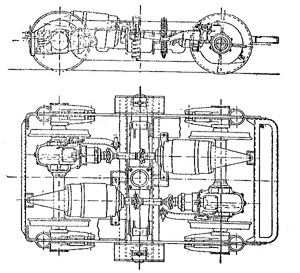

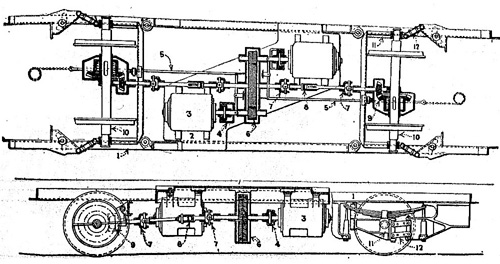

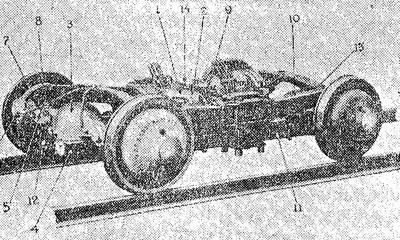

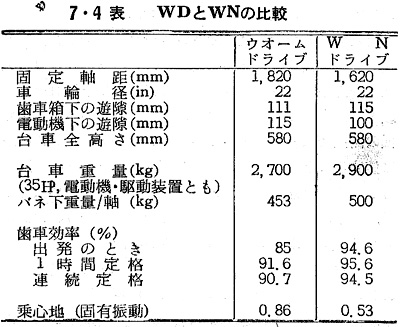

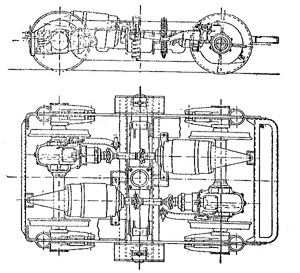

この試作品の試験は Parkersburg (West Virginia) において、WNドライブおよび600V架線に対し、300V、35HPの電動機4台を取付けた5両の電車によって約1,000,000車キロの走行試験の結果、ほほ満足すべき成果を得だのが1928年であった。 この場合、車輪径22インチでレール面との遊隙は114mmであった。.(7・28図、7・29図、7・30図)

|

7.29図 1425形電動機とWNドライブ取付

|

|

7.28図 Parkersburg (West Virginia) の電車

7.30図 Parkersburgの電車の台車

|

(2)電動機 top

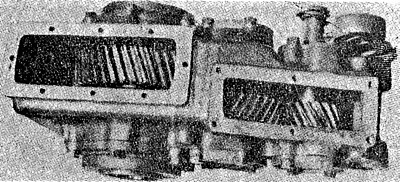

2段減速WN方式で10:1の最大歯車比が得られることとなったので、WH社は300V 35HP 2,100rpmと、300V 50HP 1,700rpmの高速度電動機を開発した。

この時までの高速度電動機は25HP 1,235rpmと35HP1,070rpmが高速度の最高であった。

このときの新設計の35HPと50HPは最大安全速度が5,000rpmと4,000rpmである。

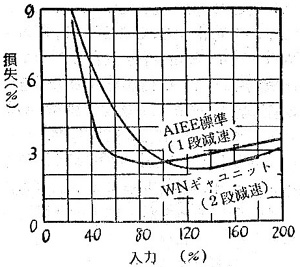

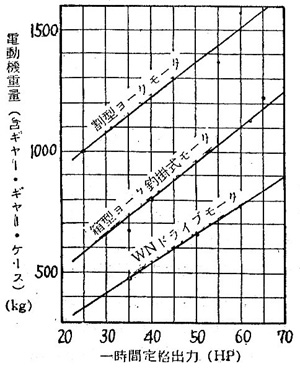

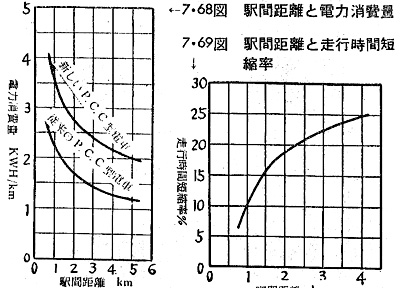

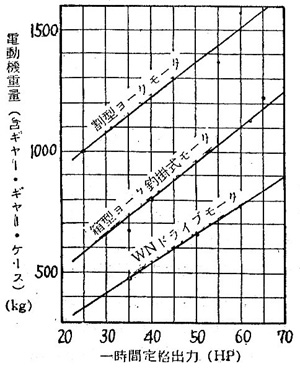

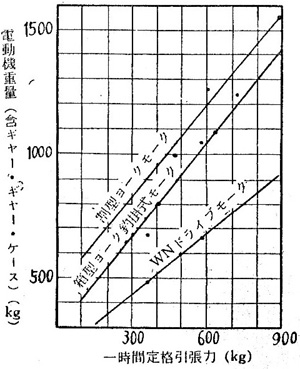

これを在来の釣掛式と比較すると7.35図となり、7.36図は引張力に対する軽量化の模様を示している。

いずれもこの当時の高速度電動機の趨勢が判然とする。WNドライブは釣掛式よりも小さな径の車輪が使用出来るので車両全体の軽量化の傾向はさらに7.35図、7.36図よりも顕著となる。 |

7.35図 電動機馬力当りの軽量化の傾向 7.36図 引張力に対する軽量化

|

割型磁気枠の旧式の電動機のギヤーおよびギヤーケースを合む重量は馬力当り30kg/HPであるが、最新の箱型磁気枠の電動機では19.3kg/HP、WN形は12.8kg/HPである。

この当時ヨーロッパで使用されていた電動機は電動機本体のみで14.2kg/HPであるがWNドライブでは、7kg/HPであったから、これらのWH社の開発した高速度電動機は、相当な軽量型であったことがうかがい得る。

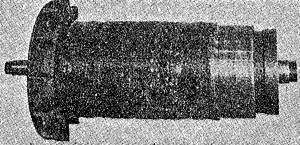

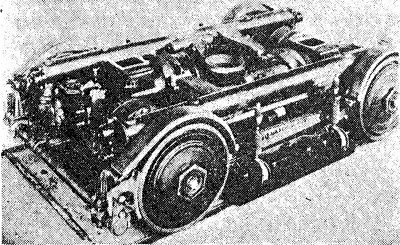

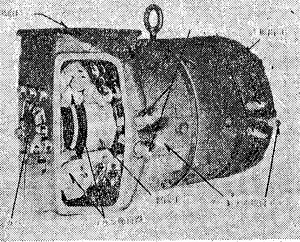

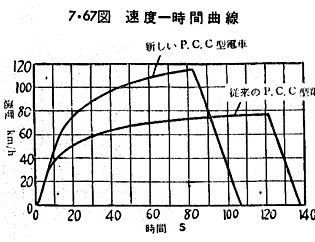

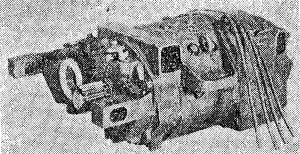

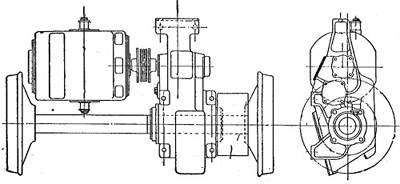

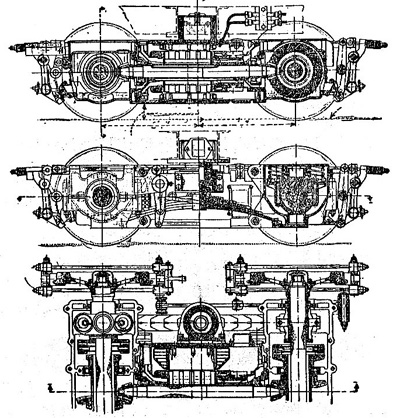

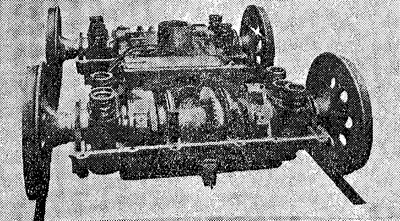

下の7.37図は35HP電動機の電機子を示し、7.38図は35HP電動機の全形を示す。

|

7.37図 35HPWNドライブ電動機電機子

|

7.38図 35HPWNドライブ電動機

|

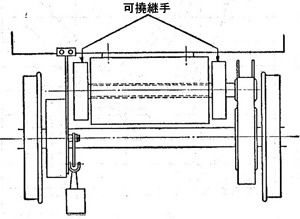

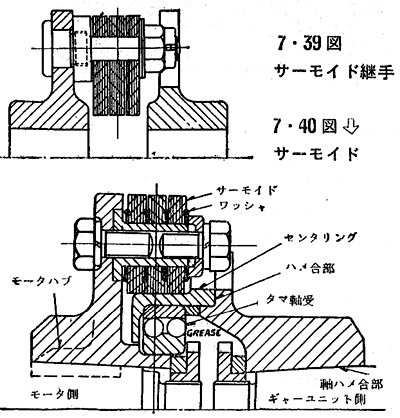

(3) 可撓継手 top

WNドライブは1組の可撓継手を通じて、電動機と結ぱれている。

電動機は台車にリンクによってバネ吊りされ、これらのリンクによって電動機はピニオン軸の動きに追随できる構造である。

ギヤーケースは車軸と反対側のピニオン軸に近接した点で台車に支持されているので、車軸の跳りからくる上下方向の変位は小さいが車軸方向の変位はそのまま伝達され、しかもこの変位量は大きい。

可榛継手はこの上下方向および軸方向の変位を受けとめて、変位を最小にして直接電動機に衝撃の伝達するのを防止する。

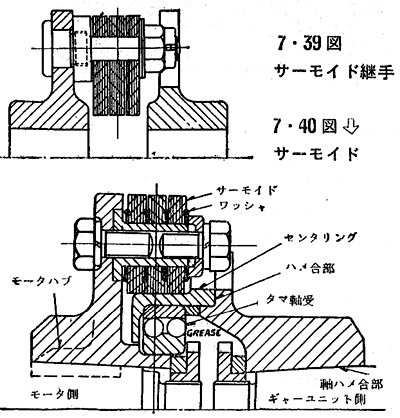

従って可撓継手の成否の如何はWNドライブの成否を左右したのである。WH社はこの可撓継手についてはかなりの苦労と失敗の経験をなめて研究し、サーモイド継手(Thermoid Coupling)を試作して、ついに実用化に成功した。

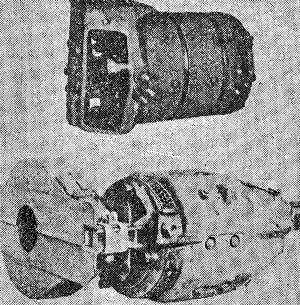

サーモイド継手の最初の試作品は7.39図に示す如く、最も単純な設計で電動機とピニオン軸をサーモイド、ゴム円板によって接ぐというものであったが、種々の経験を積んで7.40図のものを試作し、満足すべき成果を得たので、この7.40図のものを実用するに至った。

7.3.8 GE 2段減速ドライブ top

GE 2段減速ドライブはWNドライブとやや異なり、2組の可撓継手が使用された。 |

|

|

7.3.9 ツール・スチール (Tool Steel) の1段減速ドライブ top

Tool Steel Gear & Pinion社の開発した方式で、7.2:1の歯車比を有する1段減速の歯車装置を持っている。

電動機は台車に固定され7.41図に示すようなスプラインと可撓継手とによって歯車装置に接続されている。

7.3.10 チムケン・ウォームドライブ

(Timken Worm Drive) (注3)Electric Railway Journal 1931年5月

top

ウォームドライブ方式をアメリカで最初設計したのは、1926年で Springfield Steel

Railway の WL. Harwood, Chicago & Joliet Electric Railwayの

J.R. Blackhall であった。

この設計はTimken-Detroit Axle社で最初試作され、その後、改良もたびたびほどこされた。

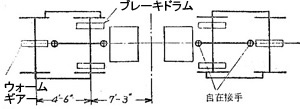

ウォームドライブ装置はバスのものと近似のものが使用され、ディファレンシャルギヤーも併用されたことは、バスの場合と同様である。

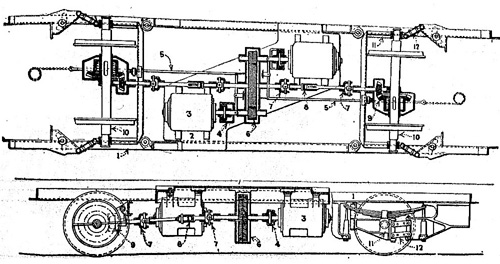

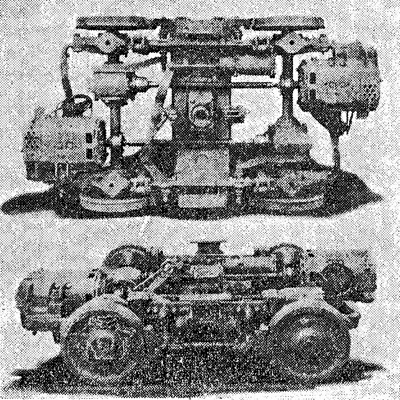

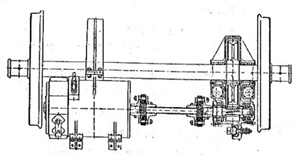

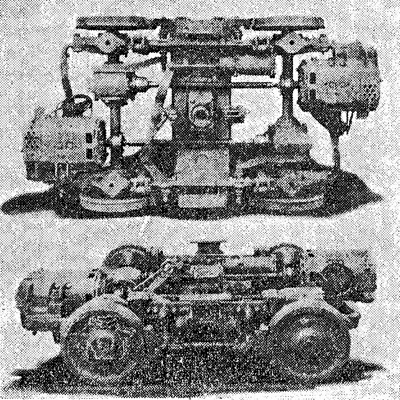

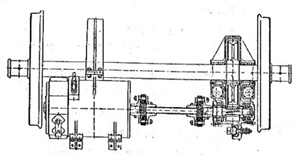

ディファレンシャルギヤーが併用された主なる理由は曲線路の通過を容易にすることであったが、ゴムタイヤの場合と異なり、車輪のスリップによるタイヤの摩耗は鋼鉄車輪の場合には、重要でないので、その後のTimken台車にはディファレンシャルギヤーを廃止した。(7.42図、7.43図)

|

7.42図 チムケン・ウォームドライブ台車

|

7.3.11 ブリル・ ウォームドライブ(Brill Worm

Drive)

(注3)Electric Railway Journal 1931年5月

top

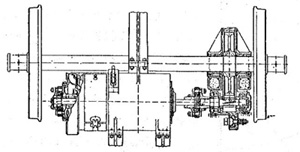

Brill 社で試作した85-E形台車は、ウォームドライブの方式が、Timken

の場合と多少異なり、駆動軸は長く延びて電動機は完全に反対側の台車枠の外側に吊られている。

こうすると電動機に対するスペースの制限がなくなることと、駆動軸が長くなるので車軸の跳りから生ずる角変位の影響が少ないという利点がある。

ウォームギヤ-は、Timken形では、アクスルの下方にあるが、Brill形ではアグスルの上部に取付いている。(7.44図)

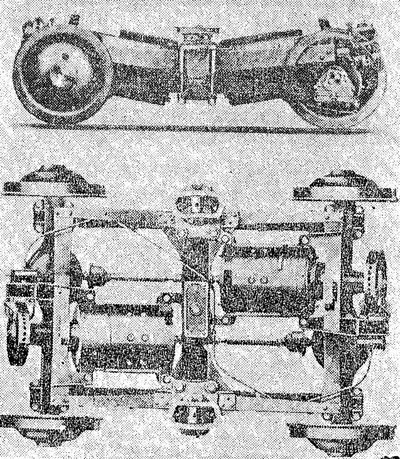

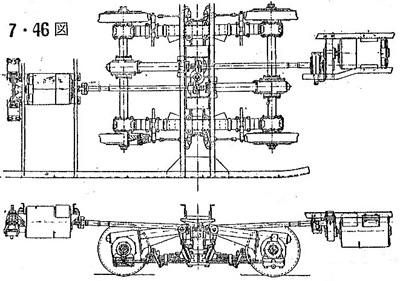

7.3.12 ツイン・コーチ・ウォームドライブ

(Twin Coach Worm Drive) (注4)Electric Railway Journal 1929年11月

top

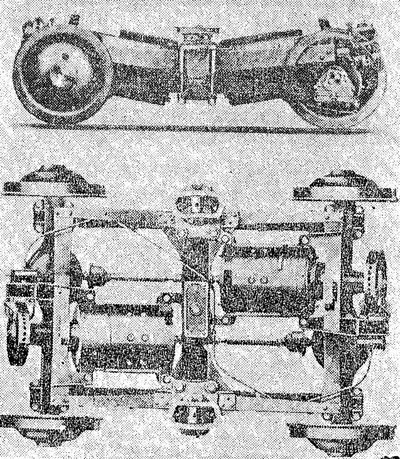

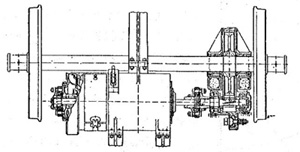

Twin Coach社の製作になるTwin Coach 台車のウォームドライプは電動機を弾性ゴムを取付座として台車装荷し、長い推進軸と自在継手を介して、ウォームギヤー装置に接続している。

車輪径は24インチか26インチで35HPの電動機を4台取付け、ウォームギヤーの歯車比は7・2/3:1である。

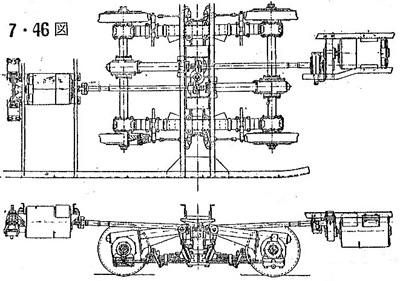

ウォームギヤーはアクスルの上部に取付けている。(7.45図、7.46図、7.47図)

|

7.46図 ツイン・コーチ・ウォームドライブ台車(図面)

|

|

7.41図 Tool Steel

ドライブの1段減速装置

7.43図 チムケン・ウォームドライブ台車

7.44図 ブリル・ウォームドライブ台車

7.45図 ツイン・コーチ・ウォームドライブ台車(写真)

7.47図 チムケン-51形ウォームドライブ |

7.3.13 ウォームドライブ

(直角駆動)とWNドライブ

(平行駆動)の比較 top

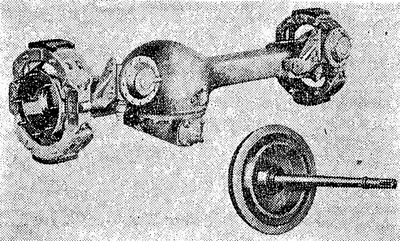

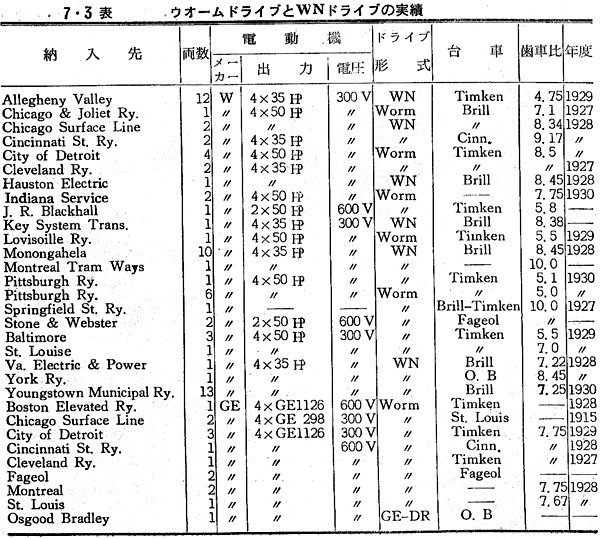

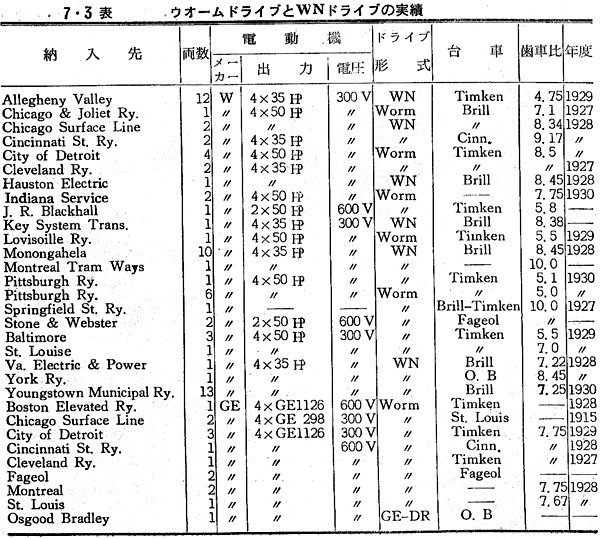

① ウォームドダライブとWNドライプの実績(1927~1930)を7.3表に示す。

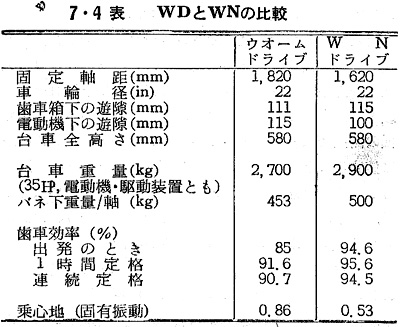

② ウォームドライブとWNドライブの性能比較

右下の7.4表にCincinnati台車のWNと、これと類似のウォームドライブとの比較を示す。

直角駆動と平行駆動との根本的な相違は後者が前者に較べ固定軸距が短いことと効率が高いということである。

すなわちウォームドライブ方式は接触歯面間の摩擦損失が大きくて歯車効率が悪いことが欠点であって、このためにまもなくすたれてしまったけれども、このウォームドライブは電動機の軽量高速化の促進とこれに代る平行駆動方式の実用化を促進するという効果を残したのである。

それは2段あるいは1段歯車減速方式のものにウォームドライブの最大の長所である歯車をギヤーケースに内蔵する内蔵形ギヤヤケースの設計のアイディアを電車に採り入れたことであった。 |

|

すなわち歯車は歯面が平滑に仕上げられていると噛合いが正確となり、歯面全体に一様に荷重が分担されて歯の強度を増すこと、またころがり軸受の採用によって歯車中心距離を正確に一定に保つことができるようになって、中心距離の不正による噛合いの衝撃がなくなって、歯の強度上の荷重負担が軽くなったにどなどによる進歩の結果に歯車の騒音が大幅に減少し、ダイアメトラルピッチの大きい歯車が使用できることとなった。

高速度電動機の2段減速にはダイアタトラルピッチ4.5を、また、低速度用にはダイアメトラルピッチ4が採用されたが、却って歯車も軸受も寿命が延びて大成功であった。

上述の通り、ウォームギヤーは歯車効率が低い故に、ヘリカルギヤーによる平行駆動方式に移り加わり、これ以後数年間はこの平行駆動について数多の設計・研究と使用経験が積み重ねられて逐次進歩の過程を歩んだのである。 |

|

7.3.14 クイルドライブ( Quill Drive) top

(注5) Electric Railway Journal 1929年12月

1929年、英国の Liver Pool鉄道会社の総支配人Perey Priestly が English

Electric 社との協同で設計したものに Liverpool 形電車がある。

この電車の特長は

① クイルドライブによって車輪と車軸以外はすべて、バネ上の重量とした。

② 電動機の枠を台車の主要な強度メンバーに利用した。

③ 車軸に直角に取付けられた1個の電動機が、クイル上に取付けられたスパイラルベベルギヤーによって台車の2軸を駆動するのであって全く新規な構造であった。

電動機はEnglish Electric 社製のDK-120形、500V、60HPのもの2台で台車の4動軸とも駆動するため、電車の全重量が粘着に利用できる。

従って最大の加速度が利用できる。

クイルは電動機の主枠に支えられた鋳鋼製のケーシングに取付けられたコロ軸受上に支えられている。

電動機軸端のベベルピニオンは車軸に対して同心の中空をなすクイルに取付けられたスパイラルベベルギヤーに動力を伝達するので歯車は正しく噛み合うことができる。

なお電動機の電機子はコロ軸受で支えられているのでさらに噛み合は正確に保たれ、円滑で静粛な噛み合をする。

クイルの両端には動力を車軸に伝達する可撓継手を有し、この可撓継手がクイルと車軸との間の関係的変位を調整している。

電動機磁気枠外周の中央上部に台車センターピン受けが設けられ、電動機の特殊な設計により24インチの車幅径でもなおレール面上、100mmの遊離を保持している。

7.48図はこの Liverpool 形電車の台車断面図を示し、7.49図は台車の外形を示す。 |

7.48図 リバプール形電車台車断面

7.49図 リバプール形電車台車

|

7.3.15 インデビジュアルホイールドライブ (Individual Wheel

Drive) top

(注6) Electric Railway Journal 1931年3月

1931年、Lehigh Valley 鉄道会社(Allen Town(Pa.))の

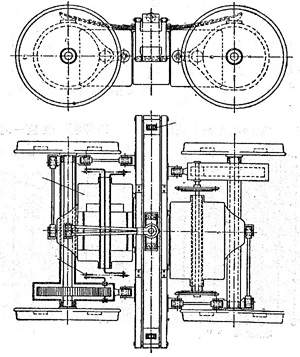

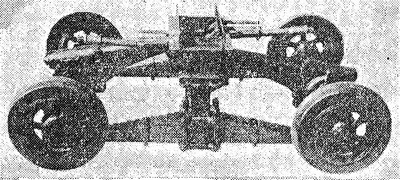

W.C.Klein によって開発され試作された1段減速の風変りな設計にlndividua1 Wheel Drive がある。

これは1台の電動機によって1個のギヤーと車輪を駆動する方式で、台車のペデスタルに固定された固定車軸の外周に、固定車軸と同心的に設けられ、かつ自由に回転し得る2組のスリーブが取付けられている。

このスリーブに1個のギヤーと1個の車輪が嵌合されていて1台の電動機から自在継手およびピニオンを通じてこのスリーブが回転し車輪は駆動される。

車軸上に相隣れる2つのスリーブの中間にはスペ-サーとしてカラーフレンジが設けられている。

車輪径は26インチ、固定車軸は3インチで各々のスリーブの両端にはコロ軸受を設け固定車軸を軸として回転する。

1車軸上の2個の車軸を個々に駆動する2台の電動機は台車枠上に台車装荷され、電機子軸端と歯車装置のピニオンとの間には自在継手が設けられている。

電動機はGE-1126形、16・1/4HPの定格、最高速度96km/hであって Lehigh Vaney 鉄道会社は40両の会社の所有する電車をこの方式に改造した。

この方式の特長は、

① 電動機は1個の車輪を駆動するに要する馬力でよいから、在来形の1/2の馬力となり、伝達するトルクも小さいので、歯車装置の設計は簡単となり、従って大歯車比も許し得る。

② 小さい半径の曲線路でも通過が容易である。

③ 車輪のスラストがないので、乗心地も良いし、レールも傷まない。(7.50図、7.51図) |

7.50図 インデビジュアルホイールドライブ台車

7.51図 同ドライブ装置の断面図

|

7.3.16 アメリカとヨーロッパとの分離駆動方式の進歩の比較(1920-1930)

top

1920年より1930年にわたる欧米各国の分離駆動方式の研究は前述の通りであるが、一般にアメリカのバネ吊り電動機の開発ならびに発展はヨーロッパのこれらの経験、先例に負うところが頗る多い。

アメリカにおける開発に先んじて、ヨーロッバはすでにバネ吊り電動機の経験を6~7年積んできている。

従ってバネ吊り電動機の開柘者はヨーロッパであるという事実は大いに注目に値することである。

しかしながらヨーロッパにおけるこれらの諸種の運転形式に用いられてきた電動機の重量、効率についてはアメリカでこの当時用いられた標準形釣掛式電動機と実質上変りがなかった。

この時代における代表的電動機の平均重量はギヤーおよびギヤーケニスを含まない重量で比較して

アメリカ製鋳鋼角形電動機 17.3kg/HP

ヨーロッパ製カルダンドライブ電動機 14.2 kg/HP

WNドライブ電動機 7kg/HP

電動機重量におけるこのような大きな懸隔の理由はいろいろあるが、主なる理由はヨーロッパにおいてはほとんど全般にわたって2個電動機装備の電車が使用されたためである。

このことは600V電動機の使用を余儀なくせられ、またこの当時の標準車と同じ程度の運転状態の性能を得るためには電動機の回転数および大きさを制限された。

すなわち新式の運転方法によって大きな歯車比を充分に利用することは600Vという端子電圧の電動機における諸種の制限のためにまだ不可能であったのである。

このことは必要上、電動機の大きさ、および回転数に制約をきなしたのである。

電動機のこのような制約があるのにもかかわらず、新しい駆動方式による電車運転はヨーロッパにおいて大きな発展をとげ普及して前述の通り500両近い電車がカルダンドライプとなった。このカルダンドライブも歯車装置はスパーギヤーおよびベベルギヤーの組合せによる2段減速、あるいはスパーギヤーのみによる2段減速および小数のウォームギヤーによって運転された。

ヨーロッパにおいては4輪式単車にまで、カルダン軸を使用する新駆動方式が採用せられ、電動機は車軸に直角におかれて動力を伝達する。

ヨーロッパの如き低速度の電動機においては、WN駆動のように車軸に平行に装架することは全く困難であったので設計者は直角駆動方式の採用によって電動機を充分、余裕あるスペースに取付けることができたのである。

ヨーロッパにおけるこれらの新駆動方式の採用は保守費の低減となり、油槽中の歯車装置とじん埃の入らないギヤーケースの構造のために、従来車に比較すると歯車は一層長い寿命を保ち得るという利点があった。

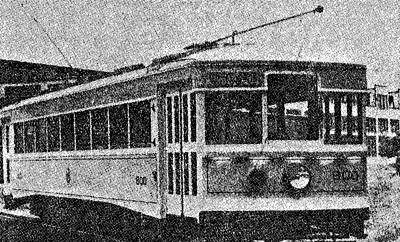

7.3.17 PCC電車の直角カルダンドライブ top

(1) PCC電車の生い立ち

アメリカにおいて2段減速WNドライブ方式などの平行駆動がその真価を認めら、れ、分服駆動方式に一般の関心が寄せられている時、The Electric Railway President's Comittie が新しい構造の電車の設計を始めた。

この新構想の電車はアメリカの年々増加する自動車に対抗する性能と標準化による多量生産方式により価格の低減を目標としたもので、5ヵ年にわたるたゆまざる努力と750,000ドルの研究費を費して大規模な研究が進められた。

この研究委員会は、アメリカおよびカナダの主要な電鉄会社、メーカーや大学教授をもって構成され委員会の指導はC.F.Hirshfeld教授が研究主任として采配を揮った。

委員会の研究目標として取上げられたのは次の事項であった。

① 従来車の欠点の探究

② これらの欠点を改善する方法

③ 以上の欠点を改善した性能を具備し、しかも従来車より安価であること

④ 設計の標準化を行う

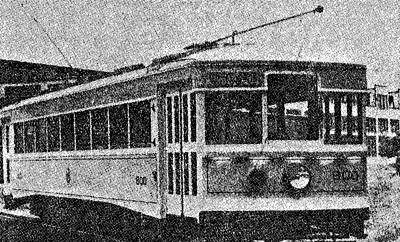

ついに1936年に満足すべき成果を得て最初の約200両が St. Louis Car社で製作され、Brooklin,Chicagoおよび Baltimoreに配された。

電動機、制御装置、プレーキ装置などはWH社とGE社、車体は St. Louis Car社、台車と駆動装置は Clark Equipment社で製作されたが、これらのメーカーはPCC委員会において使用者側との密接な協力のもとに製作に当ったのである。

このPCC電車は円滑な運転性能・高加速度・高減速度・快適な乗心地・暖冷房・照明など、あらゆる新設計をとり入れた電車であって、極度に軽量化した車体、弾性ゴムを最大限に使用した台車ならびに車輪構造など無振動・無騒音のまさに画期的な新設計である。

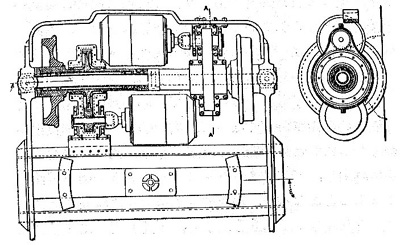

電動機軸は車軸と直角方向に交叉する直角カルダンドライブ方式が採用された。

歯車比7.17:1のこの駆動方式は当時高級自動車に採用されはじめたばかりのスパイラルベベルギヤーの特殊な形に属する。

ハイポイドギヤー(Hypoid Gear)にゴムブッシュを有する自在継手を通じで動力を伝達する方式であって、歯車装置にはころがり軸受と油潤滑方式が使用された。

このPCC電車の標準性能としては、600V線電圧に対し300V端子電圧の1時間定格55HPの電動機が2台ずつ永久直列に接続された電動機群2組が、永久並列に接続される方式で合計4台の電動機の各動軸駆動によって力行および発電ブレーキを行うものである。

ブレーキ方式は発電ブレーキを主体とし蓄電池を電源としてレール面に吸着するトラックプレ-キと電機子軸に作用するドラムブレーキおよび車輪に作用する空気プレーキを補助ブレーキとする方式である。(この補助の空気ブレーキは後に全電気式ブレーキに設計が変更されて間もなく廃止されてしまった)

加速およびブレーキ中に主抵抗器に発生する熱エネルギは冬期には車の暖房に利用されるほか、電動発電機の軸端に取付けられたファンによって絶えず新鮮な空気が車体内を循環する方式である。(7.52図、7.53図、7.54図)

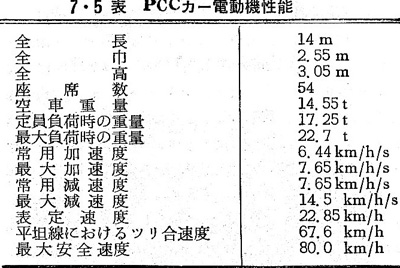

PCC電車の主要寸法と性能を7.5表に示す。

(2) PCC電車の性能 top

(注7)AIEE Transactions 1944年2月 63巻 65頁

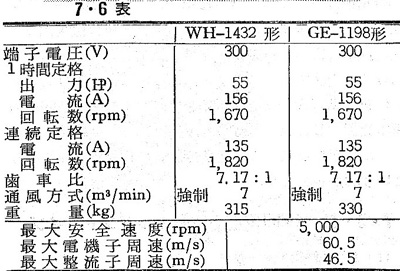

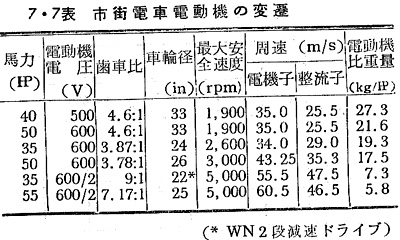

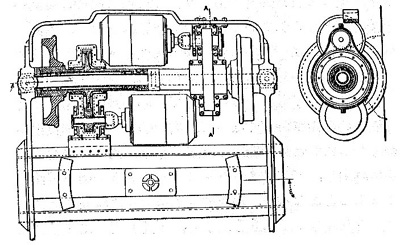

PCC電車の電動機とこれより過去50年間にさかのぼってその間の市街電車の代表的電動機とを比較したものが、7.7表である。

この表での大切なことは歯車比が逐次増加していることと電動機回転数と整流子周速の増大である。

これらの進歩の最大の原因は歯車装置・動力伝達装置の漸進的進歩改良の成果にある。

歯車の材質も初期時代の鋳鉄および可鍛鋳鉄から鋳鋼・鍛鋼および特殊鋼に変ったし歯形にも圧力角も14.5度のインポリュート歯形から20度のインポリュート歯形に変ったために歯車の強度は増大した。

ロングアンドショート歯形(Longand Short Adendum)のビニオンおよびギヤーが採用されたのでピニオンの歯の根元が太くなってさらに強度は増し、歯の根元とピニオンボアとの間の肉が多くとり得るため、より小さなピニオンで強度は十分となった。

熱処理も水焼入れ(Water Quenching)油焼入れ(Oil Quenching)浸炭焼入れ(Case Hardelning)および火焔焼入れ(Frame Hardening)が採り入れられるようになった。

7.7表はこれらの進歩の推移を物語っている。

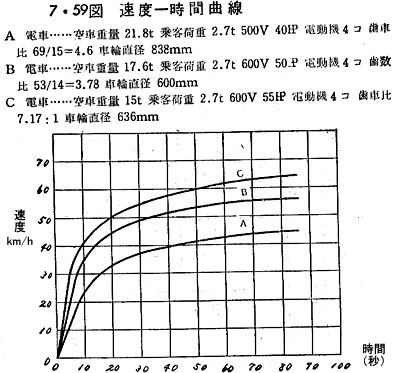

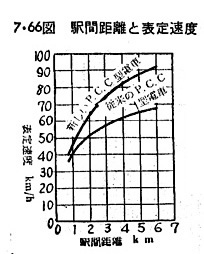

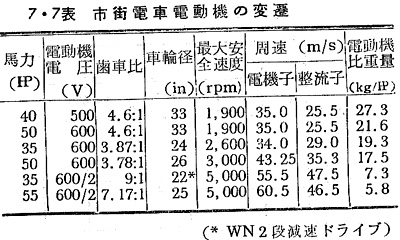

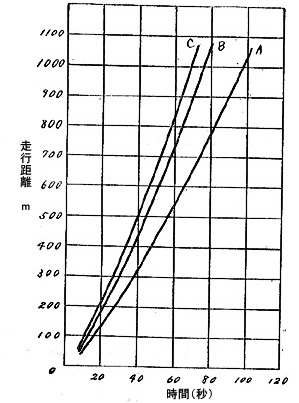

7.59図はPCC電車A、Bと旧式の電車Cとの速度上昇の比較を示す。

7.59図によると、40km/hの速度に達する時間はA…48秒、B…16秒、C…10秒である。

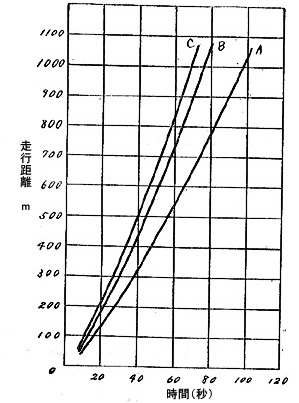

7・60図は距離-時間曲線による比較である。300mの距離に達する時間は、A…39秒、B…31秒、C…27.5秒

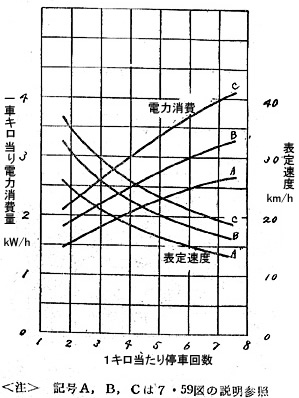

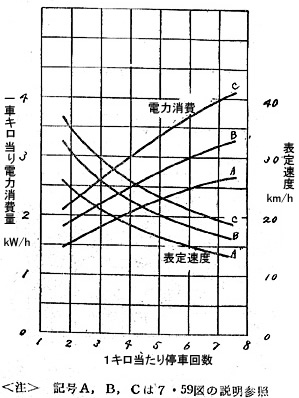

7.61図は表定速度と電力消費量との関係を示す。

7.8表は、5停車/キロの表定速度と電力消費量との関係を示す。 |

|

|

7.60図 距離-時間曲線

|

7.61図 表定速度と電力消費量の関係

|

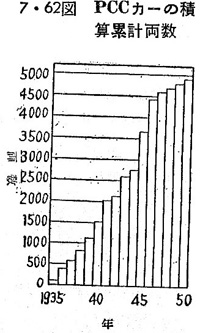

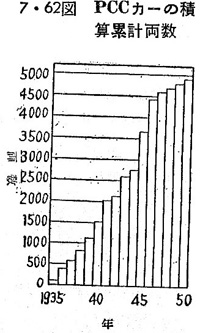

(3)PCC形電車の普及

top

1936年、BrooklynにおいてPCCの最初のモデル電車が試運転されて以来、アメリカ、カナダはもちろんヨーロッパの一部、ベルギーなどにおいてはほとんど全都市の路面電車は、PCCにおき替えられ、1950年には5,000両を越えるに至った。

(7.62図)

また一万では、安価で軽量高性能を誇るPCC形電車の設計が、アメリカの郊外電車にも採り入れられ1940年、Pacific Electrlc Railway社によって、世界最初のPCCの総括式制御による連結運転が行われた。

同じ頃 Brooklyn Manhattan Transit社――現在はニューヨーク地下鉄に統合されている――で3両のPCC連節車が6編成運転に入った。

1950年には、Chicagoの地下鉄に200両、1951年には、Bostonの地下鉄に40両、1953年にはClevelandの高速度鉄道に70両が運転されている。(7.63図)

これらはいずれも最大8~10両の総括式制御の連結運転である。

アメリカにおける自動車の発達は、ついに大都市の都心は自動車の混雑で身動きができない状態となり、都民の交通の緩和のためになんらかの対策の必要に迫られるまでに至りつつあり、この救済策の最大の希望は高速度鉄道の利用による個人の通行権の主張である。都内交通機関として自動車よりも早い表定速度の高速度鉄道が高架鉄道か地下鉄あるいは専用軌道かのいずれかの形で出現することが必要となってきた。

Chicagoにおける市街高速鉄道会議(Congress Street Express

Way in Chicago)(注8)においてこの問題が検討せられ、都心は高速度鉄道で郊外から都心までは各自の自動車を利用することが所要時間の短縮であり、経済的であり都心の混雑の緩和となって最も有利であるとの結論に達した。 |

|

高い表定速度の高速度鉄道という要求に対し、使用する車両の研究はPCC形の電車の性能を最大限度まで上げることについて検討されPCCと同じスペース、同じ重量で電動機・制御装置の容量増強が研究された。

この目的のためにGEとWHはそれぞれ、1両ずつ試作品を製作して、1955年から1956年にわたって各種の性能試験を実施した。

この試作電動機の1時間定格は、100HP 300V 275A 2,570rpm 強制通風方式であって最大安全速度は6,500rpm、電気機械のサイズ・重量は、ほぼPCC用電動機と同程度である。

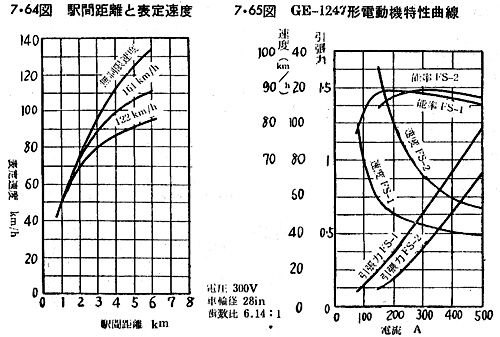

7.64図~7.69図はこの試作高速度電動機の諸特性の比較を表す。

(注8)Electric Engineering 1954年10月 |

7.63図 シカゴのPCC総括式電車

|

7.3.18 BBCドライブ (Brown Boveri

Drive)

top

(注9)Brown Boveri Review 1939年4~5月

(1) BBCスプリング・ドライブ

1937年、スイスの有名な電機会社ブラウン・ボベリー社はBBCスプリング・ドライプなる新しい駆動方式を開発した。

この方式では電動機は台車枠に固定され電動機軸端のピニオンと噛合うギヤーは同じく電動機枠で支持されているので、ピニオンとギヤーとの中心距離は常に正確に保たれ不変である。

なおこのギヤーは車軸に対しては、クイルの状態にあり、中空軸に保たれているので、車軸の振動と電動機とは無関係である。

従って電動機は高速軽量になし得ることは他のバネ吊り式と同様である。

ギヤーの内側に数個のバネを内蔵し、バネの両端のバネ受は車軸に取付けられているスパイダーによっで圧縮されながら、電動機から動輪に動力を伝達する。

(7.70図、7.71図) |

7.70図 BBCスプリングドライブ(左)

7.71図 BBCスプリングドライブ(短中空軸)(右) |

(2) BBCカルダンドライブ

(Brown Boveri Qardan Drive) top

1938年、Brown Boveri 社は市街電車および郊外電車用に短軸カルダンドライブ(Short Cardan ShaftDrive)および長軸カルダンドライブ(Long Cardan Shaft Drive)を開発した。

長軸カルダンドライブは電動機軸を中空としてカルダン軸をこの中に通した新しい着想のものである。(7.72図、7.73図)

これらは電動機およびカルダン軸を車軸と平行に設けたもので、いわゆる平行カルダンドライブであるが、ブラウンボベリーは特に狭軌用に対しては直角カルダンドライブも開発した。

この直角カルダンドライブでは電動機は台車枠に固定され、ニードルコロ軸受の2個のカルダン継手を通じてカルダン軸を駆動し、スパイラル・ベベルギヤーを駆動する。

ギヤーケースは車軸上にコロ軸受によって保持されている。

接地の漂遊電流(stray current)によって車軸のコロ軸受が損傷することを避けるために車輪と摺動する接地ブラシを設けている。この方式のものはイタリーのGenoaに多数納入された。(7.74図)

|

7.74図 BBC直角カルダンドライブ

|

|

7.72図 BBC短軸カルダンドライブ

|

7.73図 BBC長軸カルダンドライブ

|

7.3.19 1段減速WNドライブ(WN Dive Single Reduction)

top

(2)シカゴ・ノースショア・ミルウォーキー鉄道(Chicago

North shore And Milwaukee) top

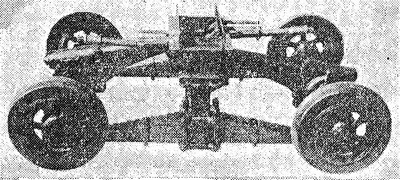

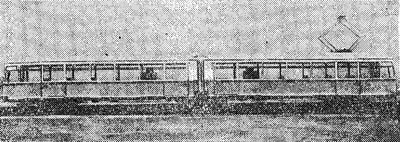

1941年に、Chicago North shore And Milwaukee鉄道はElectro-liner号と称する3M+1Tの列車編成の新造連節車を2編成製作した。

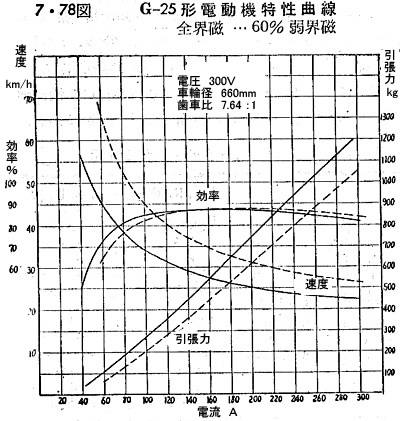

これはChicagoとMilwaukee間の急行列車で全長46m、全重量95t、表定速度94.5km/h、 平坦線釣合速度136km/h、 加速度2km/h/s、減速度2.4km/h/s に対し、300V、125HPの電動機を8台使用している。

電動機の1時間定格は125HP、300V、350A、1,500rpmで駆動装置は1段減速WN43形、歯車比は72:27、車輪径は31・1/4インチである。

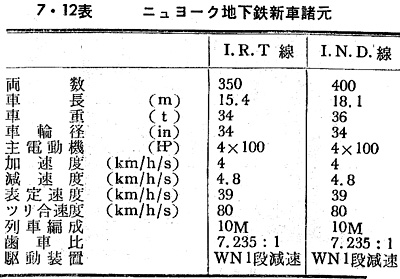

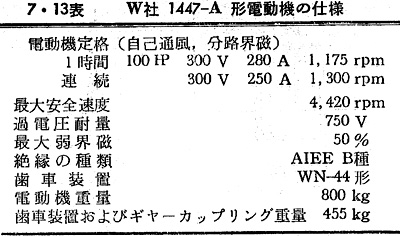

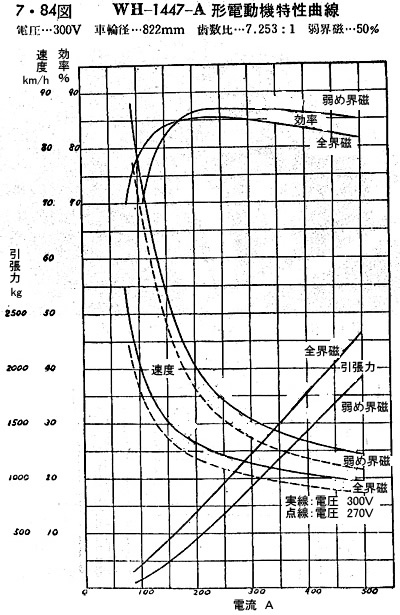

(3)ニューヨーク地下鉄、IRT線の新造車(注10)AIEE

Transaction 1947年

top

7.3.20 トロント地下鉄の直角カルダンドライブ(Toronto Underground)(注11)Railway

Gezette 1954年1月

top

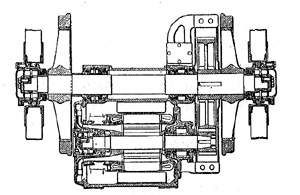

1950年 Toronto 市交通局(カナダ)で最初の地下鉄を計画し、はじめPCC形のような軽量車を考慮したが、これを地下鉄高速電車としての運転性能に達するよう設計変更すると標準性が失われて高価になり、またニューヨーク地下鉄のような重い電車も適当と思われないので、その中間の重量の電車を計画し、1952年、英国のメーカーGloucester Railway Carriage & Wagon 社に 104両の新造車を発注し、1954年に開通運転を開始した。

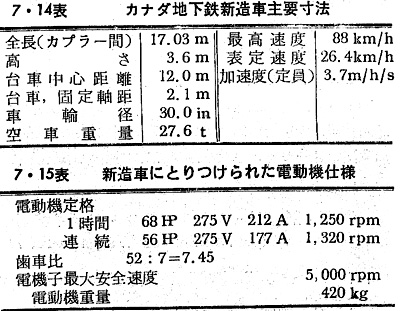

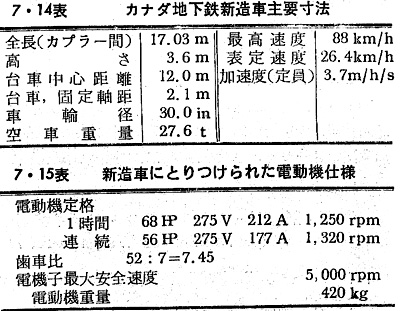

新造車の主要寸法ならびに性能を7.14表に示す。

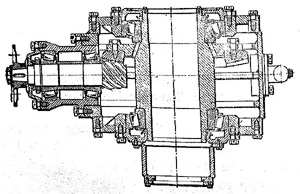

電動機は Crompton Parkinson社(英国)の製作であって7.15表の仕様のものである。

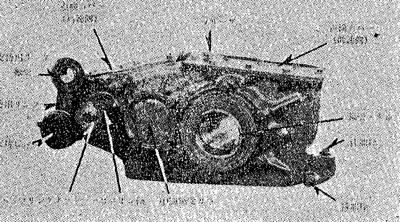

電動機は鋳鋼製丸形磁気枠で電機子スロットは磁気音を軽減する目的でスキューしてある。

電動機は微小振動吸収のためにゴムブロックを介して台車に収付けられている。

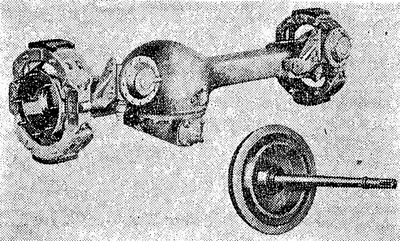

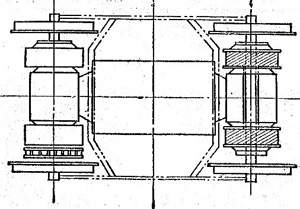

ハイポイドギヤー装置は David Brown & Sons社の製作であって歯車比 52:7 で 1,140kg の引張力を伝達している。

ハイポイドギヤーとピニオンは浸炭焼入れによるニッケルクローム鋼製でギヤーの刻み円直径は500mmである。

ギヤーは Gleason 歯切機械で歯切して後、焼入れしてある。ピニオンは鍛造された軸材に歯切りしたいわゆる軸ピニオンであって Timken テーパコロ軸受に支えられている。

軸受はシムで正確な位置に調製され、また必要なプリ・ロード(pre-load)を与え得るよう注意深く調整される。

(7.86図、7.87図)

|

7.86図 ハイポイドギヤーユニット

(David Brown & Sans 社製)

|

|

7.87図 カルダン軸取付

|

鉄板溶接製のギヤーケースはギヤー・ビニオンの潤滑油の油槽を兼ねているか、潤滑油は Parco オイルでギヤーは全面的に、またピニオンは歯面だけが潤滑される構造である。

Toronto 地下鉄電車の興味ある点は、高速度電動機と駆動装置の実績を本国において持ち合わせてない保守的な英国のメーカーの手で電動機品も機械品も製作されている点である。

7.3.21 デュッセルドルフ・ドライブ(Dusseldorfer Wagon Drive)

top

ドイツにおける高速度電動機と新駆動方式はフランス・スイスより速かに開発がおくれているが下記のものは1953年から54年にかけて開発され試験の結果は好成績で今後の普及発進が期待されるものである。

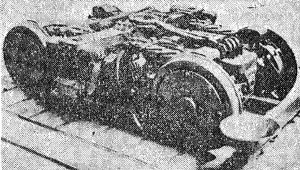

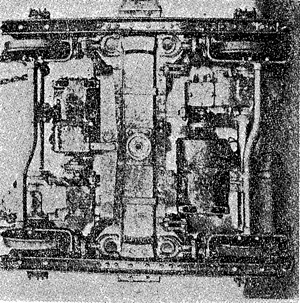

Dusseldorfer Wagon Drive は Dusseldorfer Wagon社(Dusseldorf)で研究され試作された駆動方式であって、台車の強度メンバーに電動機枠を使用するという構想である。

車輪に直角に電動機が取付けられ、電機子軸の両端は歯車装置に接続され、1台の電動機で台車の両車軸を駆動する。

歯車装置はスパイラルベベルギヤーであってギヤーは車軸に対し中空軸をなす中空フランジに取付けられる。車軸に固定された固定フランジと中空に浮いている中空フランジは弾性円板ゴムを介して結合され、可撓継手となる。

電動機は 75~100kWのもので丸型自己通風方式、歯車比は 6:1 程度のものである。

固定軸距は 1,800mm、車輪径は660mmである。(7.88図、7.89図)

|

7.88図 デュッセルドルフ・ドライブの機構

|

7.89図 デュッセルドルフ・ドライブ台車

|

7.3.22 AEGドライブ top

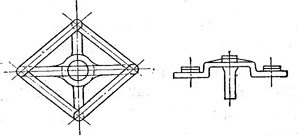

BBCのディスクドライブと類似の構想のもので、可撓継手は2枚の鉄板の間に弾性ゴムをはさんだ簡単な継手である。(7.90図)

電動機はAEG製1時間定格 300V 58kW 1,400rpmで車輪径は 600mm、 固定軸距 1,750mmである。

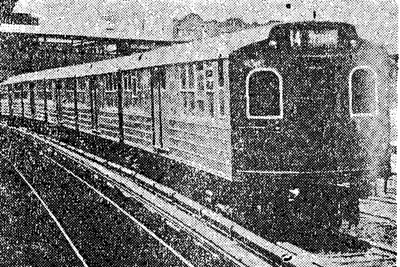

7.91図はAEGドライブを取付けたドイツのStuttgart市電の新造電車である。

|

7.90図 AEGドライブ

|

7.91図 スッツトガルト市電の連節車

|

7.3.23 ガルベ・ラーメヤー・ドライブ(Garbe-Lahmeyer Drive)

top

これもBBCのディスクドライブに類似の方式でディスクに相当する継手にたんざく形の鉄板をリンクに組合せた方式であって、電動機は次の定格のものである。

1時間定格 300V 37kW 180A 1,430rpm、連続定格 300V 28.5kW 138A 1,676rpm

7.92図はリンク状に組合せた継手を示す。

Secheron(スイス)社でもこれと同様の短冊形撓み板を用いている。 |

7.92図 ガルベ・ラーメヤー・ドライブ継手

|

top

***************************************

|