|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

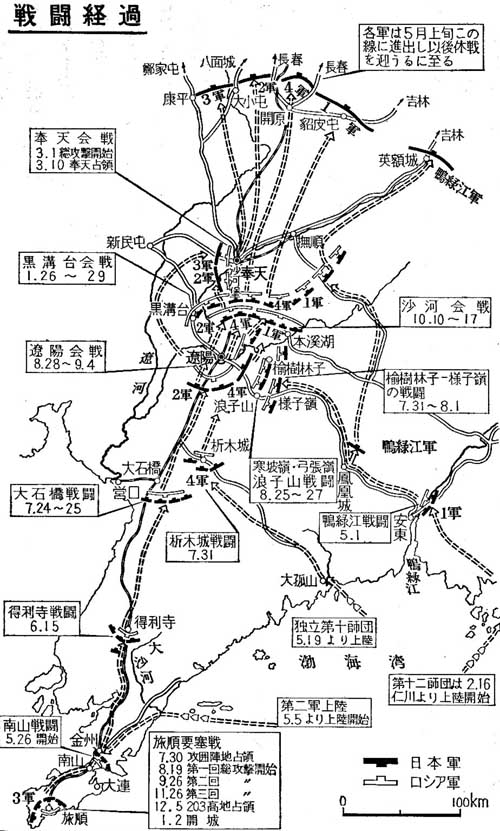

Ⅲ 満州が主戦場に

1 制海権の確保

1.1 初期の作戦計画

1.2 旅順口の「閉塞作戦」

1.3 第二軍の上陸地点

1.4 ロシア、バルチック艦隊派遣を決定

1.5 第一軍、鴨緑江を渡河

1.6 南山の戦い

1.7 第三回旅順閉塞も失敗

1.8 ウラジオ艦隊の活躍

1.9 黄海の海戦 |

1.10 遼陽をめざして

2 韓国の実権を握る

2.1 日韓議定書の調印

2.2 植民地化の構想

2.3 第一次日韓協約

3 遼陽と旅順を占領

3.1 第三軍の旅順攻撃

3.2 遼陽の戦い |

3.3 砲弾の不足

3.4 要塞砲を旅順へ

3.5 兵力の不足

3.6 まず旅順を

3.7 沙河の会戦

3.8 バルチック艦隊、いよいよ出発

3.9 最後の師団を旅順へ

3.10 主攻撃を二〇三高地に転換

3.11 旅順開城

|

1 制海権の確保 top

1.1 初期の作戦計画

開戦後しばらくは、戦争にかんするニュースは海軍の旅順攻撃が中心となった。

陸軍ではロシア軍が攻勢をとらずに、兵力の輸送を急いで、満州の野に日本軍を迎えうつ準備に終始したため、朝鮮はほとんど戦闘もなく日本の占領下に入った。

最悪の場合、釜山から上陸、北進することになっていた第一軍主力部隊も、第十二師団は先遣部隊のあとを追って仁川から二月十六日上陸を開始、三月中旬平壌に進出、同時に後続二個師団も三月十四日より平壌を流れる大同江の河口、鎮南浦に上陸、北進を始めた。

そして四月下旬、鴨緑江右岸に集結することになる。

開戦から二ヵ月近くもほとんど戦闘なしの行軍が続くというのは、現在の感じからいうと、はなはだ妙であるが、鉄道もなく自動車もなく、大砲や食糧や弾薬を荷車に積み、馬にひっぱらせて悪路の中を進むこの戦争では、以後、短時日の戦闘と長い期間の補給、前進とが交互にあらわれることになるのである。

開戦直前、参謀本部はつぎの三つの作戦を計画した。

①三個師団をもって韓国を占領(第一軍)、

②満州を主作戦地とし、ここに陸軍の主力を用い、ロシア野戦軍主力を攻撃するため遼陽に向かって前進、大孤山を上陸地点に予定し、三個師団と騎兵、砲兵各一個旅団をもって第二軍を編成、

③ウスリー方面を支作戦地とし、一個師団をもって敵を牽制。独立第八師団をこれにあて羅津浦に上陸を予定。 |

このうち①は予想外に容易に実現した。

したがってそのあいだに②の主作戦をどう実行するかが軍首脳の課題となった。

ここではまだ、旅順に対してどういう作戦をとるかまったく触れられていないことが注目される。

大本営はまだ旅順がどのていど堅固な要塞となっているかわからなかったし、海軍は旅順のロシア艦隊を海かちの攻撃で撃滅、あるいは少なくとも封鎖することが可能と考えていた。

満州の主作戦の展開は、制海権の確保が前提であり、したがって開戦当初陸軍側はさまざまの案を立てながら、海軍の作戦を見守り、そのすみやかな推進を督促していた。

1.2 旅順口の「閉塞作戦」

連合艦隊は緒戦の夜襲に続いて、二月十四日第二回旅順艦隊攻撃を行なったが、出口の狭い旅順港内にあるロシア艦隊に有効な打撃を加えることができなかった。

そこで、この決戦を避けるロシア艦隊をむしろ港内にとじこめるための策が立てられた。

有名な「旅順口閉塞」作戦がこれである。

「閉塞」とは具体的には、旅順港の出口に汽船を並べて沈め、敵艦隊の交通を妨げることであった。

まず艦隊の攻撃で敵艦を港内に押し込め、ついで闇夜に乗じて汽船を進め、予定地点で爆破、乗組員は待ちかまえた水雷艇に乗り移って帰ってくる、というのがじっさいのやり方であった。

しかし、探照灯で照らし出され、沿岸砲台からの猛砲撃の中でこれだけのことをやるのは非常に冒険的なことであったし、また目測に頼る当時の航行術によって、こうした状態のもとで誤りなく予定地点に達することも非常に困難であった。 |

|

まさに決死の作戦であった。

まず二月二十四日未明、第一回閉塞を実行して五隻の汽船を沈め、ついで三月二十七日第二回閉塞で四隻を沈めた。

しかし、予定地点到達前の坐礁、あるいは探照灯に照らされての位置誤認、さらには敵弾により撃沈されるなど期待した成果を収め得なかった。

沈んでゆく汽船の上で、行方不明の部下を最後まで探し続けて戦死した広瀬武夫少佐(死後、中佐に昇進)が、以後「軍神」としてあがめられることになったが、これは第二回閉塞作戦中の出来事である。

1.3 第二軍の上陸地占

しかし、海軍はこの閉塞作戦に相当の自信をもっていたようであった。

海軍は早くから陸軍に第二軍の大連湾上陸が可能だとする意向を伝えた。

陸軍側にも、鴨緑江をこえた第一軍と、大孤山に上陸した第二軍とが遼陽に前進するには相当の時日を必要とするから、むしろ、ロシア軍の集中に先だって遼東半島を占領するのがよいとの意見か生じていた。

たとえば、二月二十七日、大庭二郎、田中義一ら四人の参謀少佐は連名で意見書を提出し、

「今や旅順、大連の兵備薄弱なることと欧露よりする軍事輸送未だ進捗の域に達せざるの徴候あるとは実に逸すべからざるの好機なりとす」と述べて、大孤山上陸を中止し「遼東半島に優勝の地位を占むるを最も必要なりとす」と主張した。

大孤山は、朝鮮半島と遼東半島の中間にあたる地点であった。こうした陸海軍の判断の結果、大連を陸軍の集結基地とする夢が拡がった。

三月二日、二個師団をひきいて鎮南浦に上陸するため広島にあった第一軍司令官黒木大将に対して、第二軍は四月中旬、大連湾に上陸するはずであるから、第一軍はなるべく多くの敵を鴨緑江方面に牽制せよとの訓令が手渡された。

この計画は三月二十七日の第二回閉塞が十分の成果をあげられなかったため延期され、また大連湾には多くの機雷が敷設されていることが明らかになったため、上陸地点は大連より北方の塩大襖に変更された。

そしてこの第二軍の作戦を中核にして以後の作戦計画が立てられてゆくのである。

この間海軍は、旅順周辺海上へ機雷を沈置、続いて第三回の閉塞作戦を行なうことに決した。

第三回閉塞は汽船十二隻を沈めるという大がかりなものであり、海軍側はこれによってロシア艦隊を港内にとじ込め、外からの砲撃で撃破しうると信じたもののようであった。

四月六日、参謀総長、次長、海軍軍令部次長の三名の会議では、「閉塞は十中八、九成功の見込」「成功せば唯駆逐艦の出入のみを許すこととなるを以て艦隊を以て封鎖すること容易となる」との意見が述べられ、第二軍上陸はこの閉塞作戦後にすることが決定された。

なお、この会議で軍令部次長は、海軍では第二軍上陸後ただちに旅順要塞を攻撃することは要請しないと語っているのであり、のちに、陸上からの旅順攻撃が海軍にとっても重大問題となることはまったく予測されていなかった。

しかし、この態度はすぐさま大きく転換することになった。

そのきっかけは、ロシアがヨーロッパにあるバルチック艦隊を極東に回航させるとのニュースであった。

1.4 ロシア、バルチック艦隊派遣を決定

ロシアが旅順とウラジオストックにある東洋艦隊を太平洋第一艦隊と改称し、太平洋第二艦隊を編成、増援におもむかせることを決定したのは四月三十日、ロジェストウェンスキー中将(当時少将)を司令長官としてその編成を決定したのが七月四日であり、リバウ軍港を出港したのは十月十六日になっている。

この第一報が入って以来、海軍にとっては、できるだけ早くロシア東洋艦隊、とくにその主力の旅順艦隊を撃破することが最大の課題となってきた。

開戦以来ともかく優勢を保持してきたとはいえ、相手に決定的な打撃を与えることができないまま、増援艦隊に合流されてしまっては、形勢はまったく逆転し制海権を失うことがおそれられた。

したがって、バルチック艦隊がたどりつくまでのかぎられた期間に旅順とウラジオの艦隊を片づけ、艦艇の修理など迎撃体制の完成をはかることが必要であった。

いわば制限時間の中の勝負となってきた。そのためには、陸軍による旅順の攻撃を早めることが有効な策であったし、また旅順の陥落によってロシア側が、バルチック艦隊派遣をとりやめてくれれば、それにこしたことはなかった。

第一軍、第二軍を中心に満州に向かう主作戦に加えて、参謀本部の初めの予定になかった旅順攻撃が主要な支作戦となってくるのはこうした経過のすえであった。

それはまた初めの予定であったウラジオ進攻を目的とするウスリー作戦がたち消えになってゆく過程でもあった。

1.5 第一軍、鴨緑江を渡河

四月十二日、大本営海軍部は陸軍部に対し、旅順口閉塞のいかんにかかわらず第二軍上陸を実施する方針を申し入れ、十四日の高級幕僚会議で四月二十七日もしくは二十八日より、鎮南浦に集結した第二軍先発部隊を塩大襖に向け輸送を開始することとし、五月一日上陸開始と予定した。

それと同時に四月下旬に鴨緑江岸に集結を終る第一軍に対して、第二軍上陸の前日、四月三十日に渡河作戦を命じ、ロシア軍を牽制することにした。

第二軍の上陸は準備が遅れて五月五日となったが、第一軍は予定をのばすことは不利として五月一日渡河を開始、ここに日露戦争最初の陸戦が展開された。

九連城に主力をおくロシア軍に対し、右翼より渡河、敵を包囲するかたちで戦闘を行なうことに決した第一軍は、二十九日夜、上流水口鎮より第十二師団を渡河させ、五月一日明け方から砲兵の掩護下にいっせいに前進開始、午後までには九連城一帯を占領、ロシア軍は後備部隊をつぎ込むことなく退却した。

第一軍はついで五月十一日鳳凰城に進出し、ここで遼陽への前進のための補給を待つことになった。

ところでこの戦闘で日本軍は九百三十二名の死傷者を出したが、国民のあいだからは、こんなに死傷が多くては先が思いやられるとの非難があらわれ、石本陸軍次官が新聞記者に陳弁これつとめるという一幕もあった。

日清戦争にくらべると大砲の正確度、発射速度などがはるかに進歩しており、またロシア軍は機関銃という新兵器をもっていた。

日本側もこれに対抗して、明治三十七年十一月十八日、野戦師団の各歩兵連隊に六挺ずつ配付することにしたが、使用不慣れでさしたる威力を発揮しなかったようである。

1.6 南山の戦い

こうした兵器の進歩は死傷者を激増させることになった。

とくに「歩兵の突撃」を中心に戦闘を考えていたことが、要塞攻撃のさいの死傷者をさらに激増させる原因となったし、また砲撃の必要は、開戦前の予想をはるかにうわ回るものであり、日本軍はつねに砲弾の不足に悩まねばならなかった。

こうした戦争の様相についての認識の甘さをはっきり知らせたのは、第二軍最初の攻撃、南山の戦いであった。

この戦闘は一日で終ったが、死傷四千三百八十七名にのぼり、大本営はこの報告をきいて、一ケタ違うのではないかと首をかしげたという。

五月五日塩大襖付近から上陸を開始した第二軍は、まず南下して、遼東半島の中でもっとも幅が狭く、くびれている金州付近を占領し、旅順を孤立させたうえで、北に向きをかえて前進するという作戦を命ぜられていた。

五月十三日、歩兵三個師団と砲兵一個旅団の上陸を終った第二軍は十五日行動を開始した。

この間、ロシア軍が南下、攻撃を加えてくることを大本営は心配したが、司令官クロパトキンは、遼陽に主力を止めたまま動かなかった。

大本営は第二軍についで、五月十九日には、第一軍と第二軍の中間、最初の第二軍上陸予定地であった大孤山に、独立第十師団を上陸させたが、これに対してもロシア軍は積極的に攻撃を加えようとはしなかった。

第二軍は北方に対する体制を整えてから主力をもって南下、五月二十五日半島最狭部にまたがる南山の攻撃を開始した。

午前五時から三時間にわたる砲撃のすえ、歩兵の突撃となったが、敵陣は十分に破壊されておらず、掩蓋の下からロシア兵が射ち出す銃弾に倒されていった。

十時には最後の予備部隊まで第一線に投入したが、午後になっても攻撃は進展せず、また早くも砲弾が欠乏してくるというありさまであった。

参謀の中には、いったん後退して陣容をたてなおすことを進言する者もあったが、奥軍司令官は、万難を排して攻撃を続けることを命令、午後六時すぎになってようやく敵陣の一角を突破した。

これを機に、日本軍に十分の損害を与えたとみたロシア軍は後退を始め、南山は日本軍の手に帰した。

ロシア軍はつぎの抵抗を旅順の要塞に予定しており、第二軍は以後ほとんど戦闘を交えることなく、五月三十日には無防備の大連を占領した。

1.7 第三回旅順閉塞も失敗

この間に大本営では、第三軍を編成して旅順攻撃にあたらせ、第二軍を遼陽に向け前進させることを決定していた。

五月三日に行なわれた第三回閉塞作戦もまた予期した成果をあげることができないで終っていた。

十一隻からなる閉塞船団(十二隻の予定のところ、一隻は航行不能のため除外)は五月二日夜、旅順に向け出発したが、十時ごろから吹き始めた南風がしだいに強まり、この状態では乗組員の収容は困難とみた総指揮官林三子雄中佐は、作戦を中止し、引き返す旨の命令を出したが、命令が徹底せず、先頭の三隻が帰還しただけで、あとの八隻はそのまま突っ込んでしまった。

この結果、乗組員百五十八名中収容されたものは六十七名にとどまり、十七名は旅順にうちあげられて捕虜となり、七十四名が行方不明になるという大きな犠牲を出した。

しかも封鎖が実現しなかったことは、六月に入ってロシア艦隊が出撃してきたことで実証された。

第二軍が南山を占領した翌日、五月二十六日、東郷連合艦隊司令長官は、大本営の命令により、旅順口封鎖宣言を発表した。

中立国の船舶の入港をもいっさい阻止するというわけである。

ついで大連が占領され日本軍が迫ってくると、旅順のロシア艦隊の方でもウラジオストックに脱出を企て始めた。

旅順艦隊がさしたる活動を示さなかったのに対して、ウラジオ艦隊の方は日本軍をおおいに悩ましていた。

1.8 ウラジオ艦隊の活躍

まず四月二十五日、歩兵一個中隊は元山から金州丸で利原に上陸、偵察を行ない、ふたたび同船に乗って元山に帰ろうとしたが、ウラジオ艦隊に発見され撃沈された。

ついで六月十五目には、ウラジオ艦隊は対馬海峡にあらわれ、まず塩大襖より宇品に帰航中の陸軍運送船和泉丸を撃沈、ついで宇品よりともに千名以上の陸軍部隊をのせて塩大襖に向かう常陸丸、佐渡丸をとらえ、常陸丸を撃沈、佐渡丸にも魚雷を命中させたが、かろうじて沈没をまぬがれた。

翌日には舞鶴沖でイギリス汽船アラントン号を捕えてウラジオに送り、また帆船二隻を沈め、その翌日にもまた帆船一隻を撃沈した。

さらに七月二十日には津軽海峡を通って太平洋側に抜け、汽船高島丸を撃沈し、以後十日間にわたって御前崎沖にいたる太平洋岸で活動、日本の帆船四隻、イギリス汽船二隻、ドイツ汽船一隻を沈め、三十日にはまた津軽海峡を通ってウラジオに帰ってしまった。

国民のあいたには、いつウラジオ艦隊の砲撃をうけるかもしれないという恐怖感が広まった。

とくに東京湾の鼻先で三日も活動していたことは、大きなショックだった。

当然、ウラジオ艦隊を見張り攻撃するはずの第二艦隊に対する非難は高まり、とくに上村司令長官の留守宅には、辞職しろとか切腹しろとかいう手紙が山をなし、はては上村はロシアのスパイだと言い出すものや、家族をおどかすものまであらわれた。

上村艦隊は、八月十四目朝、朝鮮の蔚山(うるさん)沖でついにウラジオ艦隊の主力三隻を発見し、一隻を撃沈、二隻を大破させてやっとこの汚名をそそいだ。

1.9 黄海の海戦

しだいに包囲の中におち込んでゆく感のあった旅順艦隊が、こうした活躍を示すウラジオ艦隊への合流を望んだのは当然であった。

まず六月二十三日、掃海隊を先頭に戦艦以下十一隻が旅順を出港、連合艦隊の包囲を破ろうとしたがしだいに制圧され、結局旅順に逃げかえってしまった。

しかし、これにこりず八月十日には第二回の出撃を試みてきた。

こんどは旗艦ツェザレウィッチ号を先頭に十七隻の陣容であった。

今度は連合艦隊も、なるべく遠くまで誘い出してたたく作戦をとり、南東方向に脱出しようとするロシア艦隊に追いすがった。

午後一時すぎから始まった海戦は容易に決着がつかなかったが、六時すぎ、旗艦ツェザレウィッチの司令塔を撃破したのを機にようやく日本側の勝利となった。

司令長官以下の幕僚を一瞬にして失ったツェザレウィッチは舵にも故障を生じ、このためロシア艦隊の陣形はいっきょに乱れてしまった。

利あらずとみた主力はふたたび旅順に逃げ帰ったが、ツェザレウィッチと駆逐艦三隻は膠州湾に、巡洋艦と駆逐艦各一隻は上海に、さらに一隻の巡洋艦はサイゴンに逃げ込んで武装解除されたし、山東で駆逐艦が、樺太付近で巡洋艦が擱坐するというありさまであり、旅順艦隊の力は半減してしまった。

黄海の海戦と呼ばれているのがこれである。

しかし、それでもまだ旅順艦隊はウラジオ艦隊よりはるかに大きな力を残している。

閉塞作戦や海戦によってこの艦隊を全滅させるのが容易でないことはもう明白であった。

この海戦で連合艦隊のほうも旗艦三笠の艦長伊地知大佐が負傷したし、艦艇にかなりの損害をうけた。

これらの艦艇の修理に二ヵ月はかけて、十分な戦闘力を回復してバルチック艦隊を迎えうちたいと考えた海軍側にとって、陸軍による旅順攻略が望みのつなとなってきていた。

七月十二日には、東郷連合艦隊司令長官の要請にもとづき、伊東軍令部長は山県参謀総長をおとずれ、バルチック艦隊の東航に備えるため、旅順をできるかぎり早く攻略してほしいと申し入れた。

1.10 遼陽をめざして

すでに五月二十九日、乃木希典大将を司令官とする第三軍戦闘序列が決定され、このころには旅順総攻撃のための軍需品集積が急がれていた。

同時に満州では、遼陽のロシア軍主力との対決の体制が整えられていた。

第三軍に旅順をまかせた第二軍は、六月十五日、ロシア軍最初の大規模な反撃を得利寺付近で迎えうって撃退し、七月二十五目大石橋、営口を占領、また第一軍は七月十七日摩天嶺を占領した。

その中間にあった独立第十師団は後備第十旅団と第二軍より第五師団を加えて第四軍に改編され、第二軍の海城攻撃と呼応して柝木城を攻撃、七月三十一日より八月四日にわたる戦闘で海城を占領、第二軍と連絡した。

この三方から前進した各軍は遼陽で一つに結びつくはずであった。

これでほぽ遼陽攻略の陣形が整ったのであるが、こうした前進によって、補給の問題が重大になりつつあった。

大本営は最初七月中旬に遼陽攻撃を望んだが、それも補給の関係で実現しなかった。

とくに七月から八月にかけては満州の雨期であり、河川は増水して渡河が困難となり、平地では道路がぬかるみとなって車の通行をはばんでしまう。

とくに第二軍方面では、六月二十七日から降り始めた雨のため、早くも兵站倉庫が空になるありさまであり、兵隊の食糧を半減するという事態まであらわれていた。

ここにはロシアの建設した鉄道があるわけであるが、ロシア軍は機関車は残さずもち去ってしまったし、日本から機関車をもってきても日本のは三フィート六インチの狭軌、ロシアは五フィートの広軌だから、そのままはつかえない。

結局、将来のことはともかくとして、とりあえずは線路を狭く敷きなおして、日本の機関車をつかうのが早道ということになったが、改築に着手したのは七月中旬であり、それまではロシア軍が残していった貨車を人間が押してゆくほかはなかった。

このため千二百名の兵隊まで動員したが輸送は遅々として進まず、結局、渤海湾からの海上輸送を中心とすることになった。

第一軍方面でも安東県~鳳凰城間に軽便鉄道が七月十三日に完成したが、これも手で貨車を押してゆく代物であった。

しかしそれでも馬車より有効であり、遼陽をめざして修理や延長がはかられたが、十分な補給を確保するわけにはゆかなかった。

八月六日には、大本営に弾薬の追送を要求する電報がとどいている。

旅順のほうでも、第三軍はまず大連からの鉄道を修理することを総攻撃開始の前提としていた。

ともあれ、八月中旬には、旅順と遼陽をめざす大攻勢の準備が完了した。

六月二十日、在満四軍を統轄するため、満州軍総司令部が編成され、大山参謀総長、児玉参謀次長がそれぞれ総司令官、総参謀長に任命された。

参謀総長の椅子には山県有朋がついた。

七月十日大山総司令官は宇品を出発、その指揮下に始まろうとしている四軍をあげての総攻撃は、まさに日露戦争最初のヤマとなるものであった。

2 韓国の実権を握る top

2.1 日韓議定書の調印

このような戦局の進展と並行して、朝鮮支配の面でも、満州軍総攻撃の開始される八月ころにはいちおうの基礎固めを終っていた。

すでに述べたように、開戦前に、韓国皇帝を日本の側にとり込んでおくことが重視されていたのであったが、これが実現されたのは結局日本軍が韓国占領を開始してからのことになっていた。

開戦前年の十月ごろから、韓国皇帝との関係を確保しておくために、密約をとり交わしておこうとする工作が具体化していた。

日本は韓国の独立と韓国皇室の安全を確保することを約束し、韓国は日本の不利益になるような協約を第三国と結ばないというのがその骨子であり、この実現のためには、韓国皇帝のおそれている在日韓国人亡命者の処分を厳重にすること、韓国に借款を与えることなどの条件が示されていた。

さらに開戦必至の情勢になってくると、十二月二十七日、小村外相は、「韓国皇帝ヲ我方へ抱込ミ置カンコト極メテ必要ナルニ付……必要ナラバ相当ノ金額ヲ贈与スルモ妨ゲ」ないとの訓令をも発した(『外交文書』三十六の一)。

こうして翌年一月にはどうやら密約締結の可能性がみえてきたが、しかし韓国側には日露のどちらかに加担することは独立を失うとする意識も強く、一月二十一日には韓国外相の名で中立声明を各国に送り、日本がこれをみとめてくれれば密約に署名するとの態度を示した。

結局日本政府は中立声明になんの回答も出さず、密約は流産し、開戦を迎えた。

そしていち早く京城を占領した日本軍の威圧のもとに、開戦二週間後の二月十三日、日韓議定書が調印されることとなった。

この議定書では、

①日本が韓国の独立および領土保全、韓国皇室の安全をはかること、

②韓国政府は施政の改善について日本政府の忠告をいれること、

③第三国の侵害や内乱のため、韓国皇室の安全や領土保全に危険のある場合には、日本政府は臨機必要の措置をとり、韓国政府は十分の便宜を与えること、

④日本政府はこのため軍略上必要の地点を臨機収用できること、

⑤この議定書に反する協約を第三国と結んではならないことなどが規定された。 |

日露戦争による出兵は、第三国(ロシア)による侵害の場合にあたるというわけである。

しかし同時に内乱も想定されていることは、占領と同時に日本軍が開始する憲兵による弾圧の根拠を与えるものでもあった。

韓国側はこのさいにもなお、独立の確保の余地を少しでも残そうとし、日本側原案の「日本政府ノ助言助力」による施政の改善をたんに「忠言ヲ容ルルコト」と修正したりしたが、もはや軍事支配を確立した日本としてはそのていどのことはどちらでもよかった。

韓国政府か自力で建設を始めた京義鉄道(京城-義州間)も、軍事的必要の名のもとに、日本にとりあげられ、軍の手によって建設が急がれた。

二月二十四日、小村外相は、日本の京義線建設着手は、「軍事上ノ必要ニ基クモノナルヲ以テ韓国政府ノ承諾ヲ求ムル限リニアラズ」と訓令している。

2.2 植民地化の構想

こうした日本の軍事支配の確立のもとで、韓国皇室は二月二十八日、日本軍の軍需の一部にとして、皇帝十万円、皇太子五万円などの寄付を申し出た。

これに対し政府は、三月八日、枢密院議長伊藤博文を特派大使とし、天皇の親書をもって渡韓させることに決定、伊藤は、三月十八、二十、二十五日と三回にわたり皇帝に謁見して政治改革について意見を述べると同時に、天皇からの贈物として皇帝に三十万円を贈った。

しかしこの訪問がたんなる儀礼的なものでなかったことは、謁見に先だって彼が宮内大臣につぎのように訪韓の意味をのべ、皇帝に取りつぐことを求めているのでもわかる。

伊藤はまず、自分が韓国の態度をじっさいにみてどう復命するかは日韓関係に重大な関係をもつとし、韓国が日韓議定書の趣旨にそって日本と主義方針を同じくするならば、日本は韓国を「恒久不易の友邦」として俟(ま)つであろうが、もし韓国の態度が不鮮明で去就定まらないときは、在韓日本軍を数倍にして威圧の行動に出るなど、変にそなえねばならない、と述べた。

日本の言うことをきかなければ、兵力によって制圧すると露骨に脅迫したのであった。

しかしじっさいには韓国の態度いかんにかかわらず、日露交渉でロシアに要求して承認させることができなかった韓国の保護国化を、軍事力による制圧のもとに強行してゆくのであった。

五月三十日、元老会議で、「帝国ノ対韓方針」(翌日閣議で決定)を明確に打ち出し、「帝国ハ韓国ニ対シ政事上及軍事上ニ於テ保護ノ実権ヲ収メ経済上ニ於テ益々我利権ノ発展ヲ図ルベシ」とした。

つまり、日韓議定書を一歩進めて、軍事・外交・財政を日本の監督下におき、交通、通信機関を掌握、農業・林業・鉱業・漁業などの面で日本人の事業を拡大しようというのであり、端的な植民地化の方向を打ち出したものといえよう。

まず軍事面では、平和回復後も相当の軍隊を韓国要地に駐留させることが必要であり「平時ニ於テモ韓国上下ニ対シ我勢カヲ維持スルガ為メニ頗ル有用ナリ」とした。

これが軍事支配を戦後まで確立する方針であることは、財政節減の名目のもとに「将来韓国ノ防備ハ我邦自ラ之ニ任ズベキヲ以テ韓国軍隊ハ親衛隊ヲ除クノ外漸次ニ其数ヲ減セシムベシ」と述べていることからもうかがわれる。

ここから当然「韓国内地及沿岸ニ於テ軍略上必要ノ地域ヲ収用」し、軍事基地化が進められることになり、同時にこの土地の買収、収用に対する朝鮮民衆の抵抗をも呼び起こしてくる。

第一軍が前進していったあとに後備歩兵五個大隊を中心に韓国駐箚軍(司令官原口兼済少将)が編成されたのは三月十一日であったが、以後この駐箚軍が朝鮮民衆の反抗を抑えながら、支配の主役にのしあがってゆくのである。

すでに開戦直後の二月十七日、公使館付武官伊知地少将は「半島総督府条例」を制定して大、中将の軍人総督を任命し、公使をもその統率下に置くという案を大本営に提出しているが、こうした考え方はしだいに支配的になっていった。

たとえば、八月十一日の駐箚軍林参謀の参謀総長あて上申では、「威圧を主とする当今の韓国操縦に対しては軍司令官の権能をして公使の上に立たしむるに非ればわが政策の実行は不可能なり」と訴えている。

この方向はまず八月十二日、韓国駐箚軍の後備歩兵十二個大隊への増強となり、ついで九月五日、近衛師団長長谷川好道を中将から大将に昇進させて駐箚軍司令官に任命するという措置となってあらわれた(十月十三日京城着任)。

これで司令官の方が公使より格が上になったわけである。

ところでこれらの措置はたんに軍部の意向を採用したというだけのものではなかった。

さきの保護国化方針で軍事とともに重視されている外交・財政の掌握の準備が進み、日本政府推薦の顧問を押し込むことでいわば内側から実権を握るという方針が立てられてくると、公使の機能は低くなってくるという事態に対応していた。

そしてこうした実質的な韓国主権の剥奪に対する抵抗を威圧する軍隊の役割は、急上昇してゆくのである。

2.3 第一次日韓協約

日韓議定書を一歩進めるという方針の具体化は、八月二十二日の日韓協約(第一次)の調印によって実現された。

この協約は三ヵ条からなり、

①韓国政府は日本政府推薦の日本人一名を財政顧問に、

②日本政府推薦の外国人一名を外交顧問に任用すること、

③韓国政府は外国との条約締結、外国人に対する特権譲与もしくは契約などについては、あらかじめ日本政府と協議すること、というのである。 |

外交顧問に外国人をあてたのは、国際的反響を顧慮したからであり、とくにあまり目立つことをやって、アメリカ、イギリスの世論を失ってはまずいと考えたからであったろう。

外交顧問には、アメリカ駐在日本公使館の顧問スチーブンス、財政顧問には、大蔵省主計局長目賀田種太郎があてられた。

とくに第三条が設けられたのは、韓国政府が日韓議定書と矛盾する対外条約、契約などは結べないとしても、それ以外のものは自由であり、外国人の要求に応じて利権を与えることが心配だったからであり、この心配が顧問任用の第一次日韓協約の調印を急がせた最大のモメント(要素)になっていた。

韓国政府と目賀田の顧問傭聘契約は十月十五日、スチーブンスとの契約は十二月二十七日締結されたが、それによれば、韓国政府は財政・外交のいっさいの案件は、両顧問の事前の同意がなければ実行できないことになっている。

これで韓国政府は、財政・外交というもっとも重要な部門での実権を失った。これはまさしく併合への第一歩であった。

「治安維持」という言葉で表現されている駐箚軍の任務は、こうした中央政府の掌握に対応して、地方官吏を抑え、また一般民衆の批判を抑えることにあった。

駐箚軍は七月京城およびその付近に軍事警察を施行、ついで咸鏡道に軍政をしき、憲兵によって実施させたが、その憲兵の任務はつぎのようになっている。

まず七月二十日の軍事警察訓令によると、

①治安を妨害する文書の押収と、起草、配布者の処分、

②治安に害ある集会、新聞の停止と関係者処分、

③兵器、弾薬などの私有者の検査、押収、処分、さらには

④「郵便、電報ヲ検閲シ疑ハシキ通行人ヲ検査スルコト」にまで及んでいる。 |

さらに十月九日の「軍政施行ニ関スル内訓」では、軍事警察訓令の内容を拡大して改めているほか、「地方官吏ニシテ荀クモ我ガ軍ニ対シ不利益ノ行動ヲ為スカ若クハ不適任卜認ムル者アルトキハ任地ヨリ退去ヲ命ズペシ」と追放にまで及んでいる。

また、どんな理由にしろ地方官が任地にいないときには適任者を選んで事務をとらせろとか、韓国政府の任命した地方官でも軍司令官の承認状をもたないものは拒否しろといった規定もある。

あるいはまた、鉄道・電線・道路・橋などいっさいの軍事交通機関の安全については地方人民に責任をもたせ、軍事行動に必要な道路・橋などの修繕は地方費で行なわせることとも規定している(朝鮮総督府『朝鮮ノ保護及併合』)。

これらのことはいずれも、韓国との条約によって得た権利ではなく、軍隊が実力によって押しつけたものである。

この中には戦争の負担を朝鮮民衆に押しつけるという面と、日本のやり方に対する抵抗を、行動から思想にいたるいっさいの面で封じ込めようとする面とがまじりあっているが、ともかくも財政・外交顧問の任命と軍事支配とによって、日本の意に反する行動に出られないように韓国を押え込む体制ができあがったことを意味している。

そして第一次日韓協約と韓国駐箚軍の拡充が同じ八月に行なわれたことは、早期講和が実現される可能性を考え、そのさい、韓国か自由な動き方ができないようにしておくこと、日本が講和条件の中心におく韓国の支配を既成事実としてつくりあげておくことの必要から急がれたという側面をも持っていたにちがいない。

小村外相が、旅順占領と遼陽会戦の勝利を機として講和する場合について、七月にすでに意見書を書いていることは前にもふれたが、その中で彼は「韓国ハ事実上ニ於テ我主権範囲ト為」すと述べていた。

日韓協約が調印されたとき、第三軍はまさしく第一回旅順総攻撃の真最中であった。

3 遼陽と旅順を占領 top

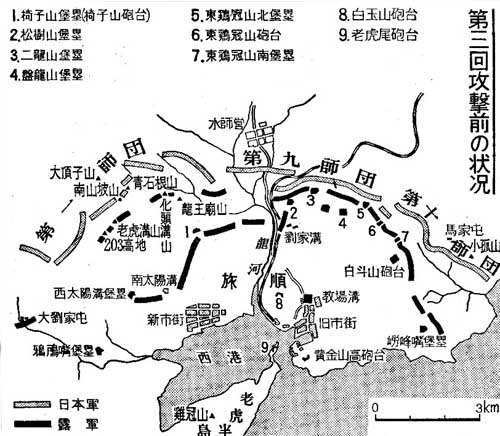

3.1 第三軍の旅順(りょじゅん)攻撃

「旅順、大連の兵備薄弱なる」とは先にふれた大本営四参謀意見書(二月二十七日付)の中の一句であるが、じっさい、軍首脳部のあいだでは旅順要塞がどのていど堅固にできあかっているかについての情報を得られないまま、たいしたことはあるまいという希望的観測が支配的であった。

ロシア側は、日本人とみればスパイ扱いし厳重に警戒して、旅順にかんする情報を与えないことに成功していた。

またその構築も巧みであり、包囲を完成した第三軍が最良の望遠鏡でのぞいてみても、野戦築城に毛のはえたぐらいにしかみえなかったという。

しかし、いざ攻勢という段になってみると地形そのものが天険の要素をもっているし、セメント二十万樽を使用したという情報もあり、要塞正面からの強攻が成功するかどうかという危惧も感じられた。

大本営側ではむしろ正面を避けて西に迂回し、旅順港の背後から攻撃する方がよくはないかとの意見をもった。

しかし第三軍はこの意見を悲観的にすぎるとし、要塞正面からの攻撃を決定した。

もちろんそれはたんに旅順を甘くみたということではなく、さきにふれたような、バルチック艦隊が来るから早く旅順を落としてくれという要求が優先的に考慮されていたからでもあった。

第三軍では西側に迂回する作戦は、鉄道からの距離が遠くなるから重砲の配置に時間がかかり、また地形上中心的防禦線を突破しても、なお第二線で抵抗の余地があり、いっきに旅順を占領することができないとして反対した。

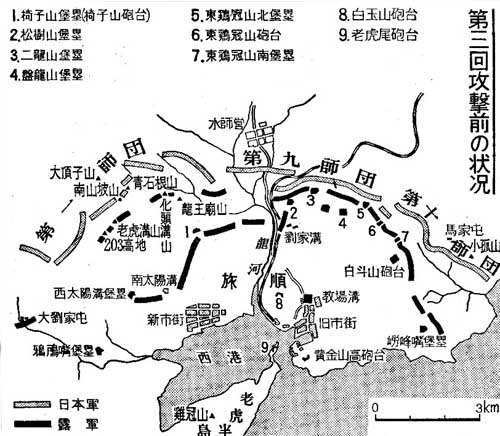

なるほど、二竜山から東鶏冠山を攻撃正面に選べば、旅順港への最短コースにはちがいなかった。

八月十九日、いよいよ第三軍の砲撃が開始され、翌日も続行、この間一部の突撃を行なってみたがロシア軍の抵抗は強力であった。

しかし砲弾の準備からいって、これ以上砲撃だけを続けるわけにゆかないと判断した司令部は、二十一日午前四時を期して総突撃を命じた。

しかし、砲撃は予想したほどにも成果をあげておらず、突撃部隊は鉄条網に悩まされ、機関銃に倒されるという情景が繰り返された。

二十二日夜明け、望遠鏡には、東鶏冠山の斜面に死体が累々として横たわっている光景が映し出されていた。

この状態からいったん攻撃中止に傾いた司令部も、磐竜山の一角を占領したとの報告が入ったため、突撃の続行を命じた。

しかし、結局殲滅的打撃をうけて奪回されてしまった。

二十四日、司令部は攻撃中止を命令した。

五万人以上の兵力をつぎ込んだこの第一回総攻撃は、死傷一万五千八百人という大損害をうけて失敗に終った。

この戦闘について大本営はなんの公表も行なわず、旅順が陥落したら祝賀会を開こうと準備していた市民たちもしだいに熱がなくなっていった。

そのかわり、帰還する傷病兵の数がふえた。

当時東京にいたドイツ人の医者ヘルツは、つぎのように日記に記している。

「毎日のこと、傷病兵の長い列が――大部分は人力車だが、担架に載せられた者も多く、他は徒歩で――停車場から病院へ向かう途中、自宅の近所を通り過ぎるのを見る」(『ヘルツの日記』明治三十七年九月十四日)

|

|

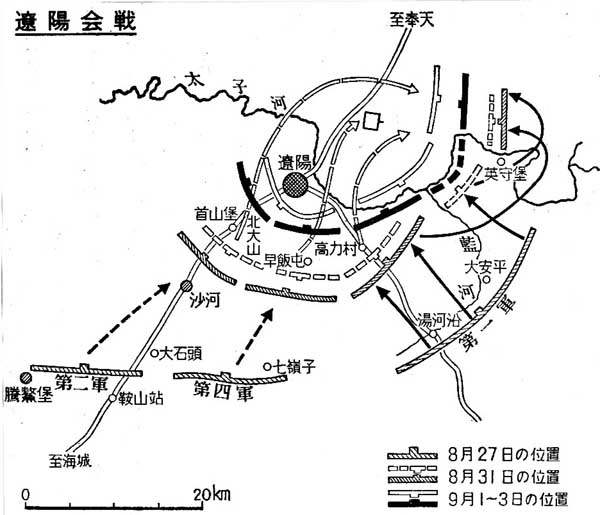

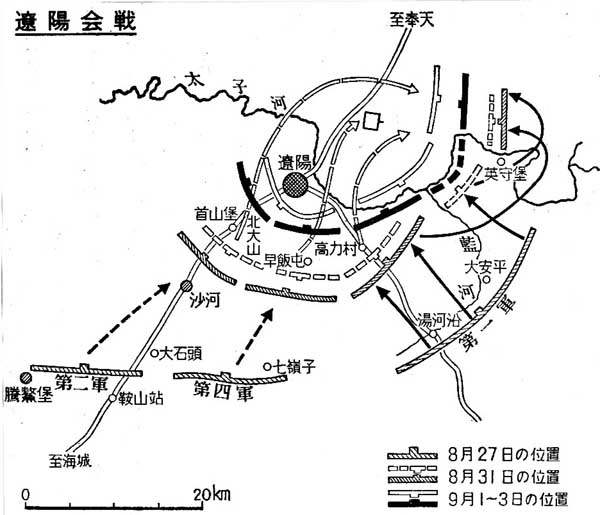

3.2 遼陽(リャオヤン)の戦い

第三軍の旅順攻撃と同時に行なわれるはずだった第一、第二、第四軍の遼陽攻撃は、十三日以来の豪雨のため、旅順総攻撃が失敗に終った四日後、二十八日に延期されていた。

日本軍は十三万余の軍隊を集め、ロシア軍もまた二十二万余の軍隊を有し、クロパトキンも初めて決戦を決意した。

ここに日露戦争最初の両軍主力の激戦が展開されることになる。

日本側は最初、第二軍正面の鞍山站の線でロシア軍主力が決戦に出てくるのではないかと予想したが、二十六―七日の攻撃で簡単にロシア軍が後退してしまったため、敵は遼陽までいっきに退却すると判断して、二十八日、総攻撃を命じた。

しかし予期に反してそこから頑強な抵抗にぶつかり始めた。

とくに遼陽前面の首山堡の線ではロシア軍主力が第二、第四軍を迎えうち、機をみて逆襲に転ずる気配さえ示した。

この間、右翼の第一軍だけが前進を続け、最右翼の第十二師団は三十日の夜中に、遼陽を通って遼河に流れる太子河の上流で渡河、ロシア軍の背後をつく構えを示した。

こうなってくると、正面からの逆襲で右翼が逆に分断される危険も出てきた。

戦局の焦点は、ロシア軍防衛線の中心である首山堡の陣地をできるだけ早く突破することにかかってきた。

三十一日午後三時、総司令部参謀は首山総攻撃の第二軍につぎのように打電している。

「全戦役の運命を決すべき前日来の戦闘は、各軍共に行悩み、第四軍及び近衛師団は優勢なる敵に圧迫せられ現状を保持するに止まり、第一軍は第二軍の成功に信頼し、果断なる運動をなしつつあり。

今や各軍共にその運命を第二軍の成功に賭して苦戦奮闘しつつあり、ここに於て吾人は貴軍の成功を祈る」(沼田多稼蔵『日露陸戦新史』)

日露戦争において軍神あつかいを受けたのは、海の広瀬中佐と陸の橘(たちばな)中佐であったが、橘はこの三十一日夜から大隊をひきいて突撃を敢行して戦死、翌日の首山総占領をみちびいたのであった。

しかし九月一日ロシア軍が後退を始めたのは、たんに日本軍の猛攻のためばかりではなかった。

三十一日、第一軍の太子河渡河を知ったクロパトキンは、この方面からの包囲をおそれ、遼陽南方の戦線を縮小し、主力をひき抜いて第一軍方面に攻勢に出る作戦を決定した。

この作戦が成功すれば、第一軍が大きな損害を蒙ったにちがいないが、ロシア軍もこの大移動で混乱し、結局九月三日クレパトキンは総退却を命令、九月四日、日本軍は遼陽を占領した。

連続して一週間にわたった戦闘の結果、兵隊は疲れ、砲弾もなかった。追撃の力は残されていなかった。

この戦闘で日本軍の死傷二万三千五百名、ロシア軍の死傷も約二万名とされているから、大きな兵力的打撃を与えられなかったことは明らかであるが、ともかくも、遼陽を占領し、朝鮮、遼東、大孤山の三方面から進んだ軍隊をここで統一するという最初からの大目標は達成された。

そして同時に、こんごどのような作戦を行なうかを決定しなくてはならなくなった。

開戦前の作戦計画はここまでだったのだから。

その決定にあたっては二つのことが考慮されなければならなくなっていた。

一つは補給能力がどのていど拡大できるかということ、もう一つは、それと関連させながら、旅順攻撃と満州での北進とどちらに重点をかけるかという問題であった。

3.3 砲弾の不足

第一回旅順攻撃に失敗した第三軍は、つぎの攻撃のためにさっそく、砲弾の大量追送を要求してきた。

一日も早い旅順攻略を望む海軍の意向もあり、大本営は満州の北進諸軍の砲弾要求を抑えて、旅順からの要請にこたえねばならなかった。

陸軍省は開戦前の明治三十六年夏から砲兵工廠に徹夜作業を命じ、開戦後は民間工場をも動員したが、じっさいの需要に追いつけず、八月から砲兵工廠の大拡張を行なうとともに、ドイツのクルップ社、イギリスのアームストロング社などに砲弾四十五万発を注文した。

しかしそれが到着するのは十二月以降であり、それまで北進軍はつねに砲弾不足に悩まされつづけた。

しかも重点的な補給をうけた第三軍の旅順攻撃も進展しなかった。

3.4 要塞砲を旅順へ

第一回総攻撃失敗後、大本営にはこれまでと同様のやり方では旅順を落とすにとは難しいのではないかという危惧の念が生まれていた。

そしてまず、八月二十七日、従来よりも破壊力の大きい大口径の巨砲を旅順に向けることが決定された。

これよりさき八月七日、バルチック艦隊に備え対馬海峡を確保するために、朝鮮の鎮海湾、巨済島方面に砲台を築き、二十八センチ榴弾砲を東京湾要塞、芸予要塞、下関要塞からはずして移動させることか決まっていたが、この巨砲を旅順攻撃につかおうというのであった。

当時、旅順要塞に向けられた大砲の主力は口径十二センチおよび十五センチ榴弾砲で、そのうえの二十八センチというのは、海岸要塞に備えるもので戦場にもち出すものではないというのが常識であったが、この最大の巨砲が旅順攻撃にもちこまれることになった。

ところで旅順の方では、九月五日の作戦会議で攻撃陣の右翼にあたる第一師団から二〇三高地攻撃が提議され、支作戦としてみとめられた。 |

|

やがて二〇三高地は爾霊山と通称されるようになるが、これが二〇三高地が正式に作戦計画にとり入れられた最初であった。

この計画を知った大本営側では、この二〇三高地攻撃と二十八センチ榴弾砲の使用を結びつけるにいたった。

つまり二〇三高地は、旅順の背面にあたる山で、この山からは旅順の町や港が見おろせるはずであり、この山頂からの観測によって二十八センチ砲でロシア艦隊を砲撃、破壊しようというのであった。

しかも二〇三高地方面は、日本軍の接近により防備が強化されたとはいえ、二竜山から東鶏冠山という正面要塞にくらべればはるかに弱いものとみられた。

この大本営側の計画は、兵員の損失を避けたいという配慮にもつながっていた。

つまり、旅順攻撃の目的は、その中にいる艦隊を海上からでは撃破できないから陸上から攻撃する点が中心であり、このことさえ実現できれば、あえて多くの犠牲を出してこの堅固な要塞を占領する必要はなくなってくる。

旅順のロシア軍が要塞を出て反撃に転ずることは考えられないのであり、ロシア艦隊さえいなくなれば、旅順はさして日本軍をおびやかす存在ではなくなるというのである。

以後大本営側はこの作戦を旅順攻撃の中心とするように要求、これを支持する満州軍総司令部と、従来どおり主要塞攻撃を中心とする第三軍とが対立することになってゆく。

3.5 兵力の不足

そしてこの問題の背後には、兵員の補給の問題が生じていたのである。

開戦時の兵力は近衛および第一から第十二までの十三個師団であったが、遼陽会戦の時点ですでに旅順三個師団、遼陽に向け八個師団の計十一個師団が出征しており、内地に残っていたのは、第七、第八の両師団だけとなっていた。

しかも開戦より九月末までに補充のため各師団に送り込まれた兵員は、六万五千余名に達していた。

これに対してロシア軍の方は増援部隊が続々と到着し、また九月には、現に満州にあるクロパトキン麾下の部隊を第一軍団とし、新たにリネウィッチ大将を司令官とする第二軍団を編成して極東に送り込むことが決定された。

大本営は、シベリア鉄道の補給力その他からみて、ロシア軍は戦場に、日本式にいえば三十六個師団を養うことができると判断した。

遼陽会戦直後、大本営が野戦四個師団の新設および兵役年限を延長して後備歩兵四十八大隊を増加することを決定したのは、こうした情勢への対応のためであった。

このうち兵役年限の延長は九月二十九日公布の徴兵令改正としてすぐ実現され、後備役は五年から十年に、兵役年齢は三十二歳から三十七歳まで引き上げられた。

しかし師団新設のほうはそうすぐに実現するものではなく、師団編成を終り軍旗が授与されたのは、第十三師団がいちばん早くて翌三十八年四月十五日、このときすでに奉天会戦は終っていた。

以後、第十四師団、六月十三日、第十五、十六師団、八月八日となっている。

ところで、兵員補充の問題はこうした兵員総数の問題よりも、将校の補充の方がより困難な問題であった。

日本軍の勝利が将校の素質、指揮能力に依存するところが大きかっただけに、この問題は深刻であった。

またすでに第一線における士気のゆるみが伝えられ始めてもいた。

谷寿夫は従軍当時を追想してつぎのように述べている(『機密日露戦史』)。

「従軍各将卒中には已に遼陽に達せば交戦終焉すべしと楽しみにして漸く目的を達し、ヤレヤレもう安心なりとするの念慮腹中に充満するもの多かりしは事実なり」

「此頃我軍隊中に『補充兵は消耗兵なり、進撃ラッパは冥土の鐘なり』『旅順に進むものは意気銷沈し、北進軍に従軍するものは志気昂る』等の言を弄するもの生じ寒心に堪へざるものあり」

また士官学校長から近衛第一旅団長に就任した伊崎少将は、児玉のあとをついで参謀次長となつていた長岡外史少将にあてて、九月二十九日、

「志気は旺盛なりと揚言するも其実は未だ容易に首肯すべからず」と書き送っていた。

こうした状況に対しても、優秀な将校による士気引締めが必要と考えられたことは疑いもない。

もちろん、将校補充のためには、士官候補生の増徴、教育期間の短縮、下士官よりの進級など、さまざまなルートの拡大がはがられた。

しかし、もっとも重要なことは損失を少なくすることにほかならなかった。

3.6 まず旅順を

これらもろもろの条件からみて、大本営の第二期作戦についての考え方はつぎのような方向に固まっていった。

まず旅順に対しては二〇三高地占領――二十八センチ砲による旅順艦隊砲撃を主作戦として、兵員、物資の損失を少なくする。

そして兵力はできるだけ北進軍に集めて、増大するロシア軍に対抗する。

しかし旅順と遼陽の両面で同時に大作戦を行なうことは補給が困難であるから、旅順のほうが片がつくまで、遼陽付近ではこれまでのように積極的な攻勢をとらず、陣地を築いて前進せず、敵が攻めて来たら迎えうつこととするというのである。

九月二十七日の御前会議で、開戦前の作戦計画で支作戦として決定されていたウスリー方面への進攻を無期延期し、そのためにとっておいた第八師団を遼陽方面に出征させることを決定したのは、こうした大本営の意向を示したものであった。

同様な観点から今後の作戦を立てようとする意見は満州軍の中にも生まれていた。

参謀本部総務部長から満州軍総司令部高級参謀に転じていた井口少将は、九月十六日、今後の作戦指導についての意見書を書き、これまでの戦闘は戦略的要点を奪うことに主眼をおき、したがってわが軍も大きな損害を蒙ってきたが、今後は少ない損害で敵の主力に殲滅的打撃を与えることが重要だと論じた。

したがって作戦面でも、堅固な防禦工事を施した敵陣の正面は、一部の兵力で砲火をあびせるに止め、主力は大きく迂回させて、側面あるいは背後など、敵の弱点をみつけて攻撃すべきだとした。

これに対しては、補給がつきしだい前進して、第二の戦略目標である奉天を占領すべきだとする反対論もあったが、児玉総参謀長はこれに決を与えることなく、九月十五日、旅順攻撃視察のため南下していった。

たしかに旅順攻略の成行きが、北進軍の行動を拘束する大きな要因となっていた。

九月十九日、第三軍は第二次総攻撃の前哨戦として、ロシア軍の前衛堡塁攻撃を開始、このときはじめて、二〇三高地攻撃も行なわれた。

この結果、竜眼北方堡塁、水師営南方堡塁に加えて、二〇三高地前方の南山波山を占領したが、二〇三高地攻撃は失敗に終り、二十二日攻撃は中止された。

しかし、南山波山からでも旅順旧市街の一部とロシア軍艦数隻がみえるとの報告があり、この山頂や気球による観測に従って、ロシア軍艦砲撃が始められることになった。

とはいえ、第三軍は大本営の思惑とはちがって、二〇三高地は支作戦とする態度を変えず、二十八センチ砲も大部分を要塞正面に配置した。

十月一日から始められた二十八センチ砲の砲撃はたしかに破壊力大きく、これをみた児玉総参謀長はさらに六門の追送を大本営に要求した。

これに対して、南山波山からの観測による港内砲撃はさっぱり命中しなかった。

これは観測点の悪さはあるにしても、これでは二十八センチ砲の港内砲撃は予期した成果をあげえないのではないかとの感を児玉に与えた。

遼陽に帰ってゆく児玉の胸中には、二十八センチ砲十八門をならべて、主要塞線を突破してゆく第三軍の光景が描かれていたにちがいない。

しかし彼には、旅順視察をとり入れた長期作戦構想を練っている暇はなかった。

彼を待っていたのはロシア軍逆襲のニュースであった。

3.7 沙河の会戦

日本軍か兵員、物資の補給を待ちながら遼陽付近で停止しているのをみたクロパトキンは、日本軍の損害が大きくて動けないのだと考え、初めて全軍をあげた反撃を企てた。

十月五日、ロシア軍は総前進を始め、とくに日本軍右翼に大きな兵力で攻撃を加える作戦をとった。

満州軍総司令部は六日から七日にかけてこうした情勢をつかんだが、次期作戦計画が決定していないという状態のもとでは、このロシア軍の反撃への対抗策についても議論が分かれることになった。

総司令部の高級参謀のあいたでは、敵を十分に日本軍陣地に引きつけ、大きな打撃を与え、その混乱に乗じていっきょに出撃するのが有利だとする主張と、敵の兵力の集結が完全でないうちに先制攻撃を加えるべきだとする意見が対立した。

児玉総参謀長も決しかねて九日、各軍参謀長と会食懇談したが、結局翌十目からの先制攻撃の命令をくだした。

まだ防禦の策をとるほどには陣地構築が進んでいなかったからである。

このときすでにロシア軍の攻撃は開始されていた。

日本軍最右翼である本渓湖付近の第一軍に対するロシア軍の攻撃が始まったのは、八日午後三時であった。

日本軍は、第一軍がこの右翼からの攻撃をもちこたえているあいだに、左翼で敵を圧迫しながら中央を突破するという作戦で行動を開始した。

このため、本渓湖方面では一時非常な苦戦に陥ったがよくもちこたえ、騎兵旅団をさらにその右翼に進出させて十二日には危機を脱した。

この間、第二、第四軍は漸次前進を続け、部分的勝利を収めたとはいえ、戦線全体の均衡を崩すまでにはゆかなかった。

十三日夜、大山総司令官は、各軍司令官にあてて、この会戦では敵に先制して迅速な勝利を期したが、予期に反してすでに四日を経過した、「而(しこう)して戦鬪延引せば、体力弾薬の消耗共に大にして、消耗と補充と相一致せざるに至らん事を恐る。寧ろ野戦に於ては一時の消耗を大にするも、戦闘決勝の期を早むるに如かず」と命令した。

損害をおそれず、短期決戦の大攻撃を行なえというわけである。

この夜はロシア軍は後退を始めた。クロパトキンは、中央から分断されることをおそれて戦線の縮小を命じた。

日本軍の右翼を攻撃していたロシア軍は急速に後退し、十五日には、第一軍、第四軍の正面は平静となった。

日本軍も追撃戦に出なかった。

しかし第二軍方面では依然として激戦が続き、十五日万宝山を占領したものの、激しい反撃にあって翌十六日、第二軍司令官は攻撃を中止し後退することを命じた。

この後退作戦は困難をきわめ、万宝山付近ではロシア軍逆襲のため大砲十四門を捨てて逃げるという敗北を喫した。

しかしロシア軍もこれにさらに追撃戦を挑むことなく、十七日には全戦線で戦闘が終った。

この間、十六日、児玉総参謀長は山県参謀総長から、すでに述べたような補給の困難を強調し、遼陽付近に堅固な陣地をつくり、こんどのように敵が攻めてきたら迎えうつ作戦を希望する旨の電報をうけとっていた。

児玉は十九日返電を打ったが、そこには日本軍の状況がつぎのように述べられていた。

「我が兵力士気共に目下優勢の位置に在るを以て、この時機に於て今一度敵に打撃を与ふるは最も有利とす。

然れども如何せん、砲弾欠乏のため、これを実行する能はず。

現に全線共に三、四百米より、二、三千米の間に接触し、日夜銃砲火を交へ、毎夜互に夜襲を反復しあるに拘らず、更に断乎たる打撃を加ふること能はずして沙河の線に堅固に陣地を構成し、ただ弾薬の補充を待たざるべからざるは実に遺憾に堪へず」と。

この沙河の会戦で、日本軍の死傷約二万五百名にのぼったが、この兵員の損害と弾薬の不足が補充されると、満州軍参謀部の中に、こうしたうやむやのままの滞陣をきらい、攻撃に出ようとする意見が支配的になったのはある意味では当然であった。

十一月十七日、参謀部は総参謀長に意見書を送り、このままロシア軍の増強を無為に見送っていては、将来攻勢に出ることが困難となるおそれがあること、旅順も落ちず、北進軍も消極的になっては、国民が失望するのはともかくとしても、列国に軽蔑の念をおこさせ、戦争の終局に不利となることなどの理由をあげて、前進の開始を主張した。

しかし児玉総参謀長は大本営の意向を顧慮し、また旅順の状況をみすえて、この主張をうけいれなかった。

北進軍九個師団は、沙河の会戦のあと、ロシア軍と対峙のまま冬をむかえた。

十二月に入ると厳しい寒さに堪えるための設営に忙しくなった。

もはや行動をおこすことは不可能であった。

両軍合わせて三十五万の大軍が、沙河をはさんで凍りついたように動かなくなり、春を待ちつつ冬営に入るのであった。

3.8 バルチック艦隊、いよいよ出発

この間十月十六日、ロジェストウェンスキー指揮下の太平洋第二艦隊はいよいよバルチック海のリバウ軍港を出港した。

海軍がおそれていた事態はいよいよ現実のものとなった。

しかもこうした情報の入電するなかで行なわれた第二次旅順総攻撃もまた失敗した。

前回の失敗にこりた第三軍では、要塞にできるだけ近いところまで壕を掘り、歩兵はここからとび出して突撃するとか、ロシア軍が突撃妨害のため造った外壕を通過する設備を考えるとか、あらかじめ鉄条網を破壊するなどさまざまな準備が行なわれた。

そのうえで十月二十六日から総砲撃を開始、二十八日には二十八センチ砲十八鬥の威力が眼にみえてきたから、あと二日も砲撃を続ければ大丈夫と判断、三十日午後一時から突撃開始と決定された。

第三軍参謀長はのちの報告で「最初の景況にては目標の大部分破壊せらるべく、従って歩兵の突撃は容易なるべしと判断」したと述べているが、この判断は大変甘かった。

破壊は予期したほどではなく、突撃部隊はつぎつぎと倒されていった。

後方からみていると突撃していって敵陣の前で「伏せ」と命令されでもしたようにいっせいに伏せてしまう、おかしいと思っていたら、機関銃でやられてしまっていたという話も伝えられている。

第二次総攻撃の失敗は明らかであった。翌三十一日、三千八百の死傷を出して攻撃は中止された。

その直後の十一月三日で、バルチック艦隊は北アフリカのタンジール港に入った。

ここで艦隊は二手に分かれ、一隊はスエズ運河を通り、主力はアフリカ南端を迂回してマダガスカル島で合流する予定であった。

吃水の深い大艦は、一度石炭などの搭載物資をおろさないとスエズ運河を通過できないからであった。

大本営海軍部は、バルチック艦隊は十二月中旬マダガスカル付近に集結、一月上旬には台湾海峡付近にあらわれる可能性があると判断した。

そして遅くとも十二月十日以降は、艦艇修理のため旅順艦隊に対する封鎖体制を緩めねばならないから、海上輸送は中止だとまでいい出した。

満州軍からは、修理といっても艦隊全部を一時にドックに入れる必要はあるまいという抗議が出される一幕もあるなど、軍首脳部は、バルチック艦隊をめぐって緊張の度を増していった。

3.9 最後の師団を旅順へ

十一月九日、山県参謀総長は、大山満州軍総司令官に電報を送り、第三軍はまず旅順艦隊の撃破を急がなげればならないと述べ、総司令官の意見を求めたが、その意味するところは、暗に第三軍の作戦計画を二〇三高地攻撃に変えさせようとしたものにほかならなかった。

しかし翌日総司令官からの返電は、二〇三高地攻撃を得策とする意見もあるが、この高地は旅順そのものの死命を制するものではなく、ただ二十八センチ砲の観測点でしかない。

しかも「港内軍艦に対する二十八サンチ砲の威力は、平時に於て予期したる如くならず」と反論し、二〇三高地には助攻勢を向けると述べていた。

そしていちばんの近道は、現在の第三軍の計画を推進するために、内地にある最後の既設師団である第七師団を投入することだと主張していた。

しかし大本営側もあきらめずに、十一月十四日御前会議を開き、海軍側の判断と、旅順攻略が困難ならば、旅順艦隊の撃破だけでも行なわねばならないという意見をまとめて満州軍総司令部に送った。

だがその返事はまた前回と同様に第七師団の派遣を求め、海軍に対しては、封鎖のていどを緩めながら艦艇を修理することは可能ではないかと反発していた。

大本営も満州軍の主張をみとめざるを得なかった。

長岡参謀次長が述べているように、最後の師団である第七師団を送れという要請は、大本営にとって「痛し痒し」であった。

派遣すれば「無論最初の突貫に師団の大部分は無くなる」が、といって送らなければ旅順陥落はもっとのびるかもしれないとして、大本営はしぶしぶこの師団に出兵を命じた。

しかし満州軍総司令部も、二〇三高地攻勢の要請をまったく無視していたのではなかった。

十一月二十一日、第三軍に与えた訓令で、海軍の整備期間を確保するために

「今日ノ急務ハ旅順ノ死命ヲ制スルニ足ルベキ要地ヲ攻略シ以テ旅順港内ニ在ル敵艦ノ戦闘カヲ奪ヒ得ルノ時機ヲ速ニスルニ在リ」(陸軍省編『明治軍事史』下)と述べているのは、二〇三高地攻撃への配慮をも含んでいたと思われる。

3.10 主攻撃を二〇三高地に転換

こうした経過をたどって準備された第三軍の第三次旅順総攻撃は、要塞正面の中央にあたる望台占領を主目標にして、十一月二十六日、いよいよ突撃を開始した。

しかしこんどもまた前二回と同様に失敗したことがすぐさま明らかとなった。

すでに前回の攻撃後から、第三軍の軍司令部や師団司令部は、砲弾のとどかぬ後方に引っ込んだまま前線視察もせず、要塞の強度の偵察も第一線部隊の報告を集めるだけで、独自の偵察をしていないのではないかとの批判が出ていたが、こんどもまた要塞は司令部の判断以上に強固であり、突撃部隊はつぎつぎと倒れた。

翌朝まで突撃は続けられたが、軍司令部もこの攻撃の失敗をみとめており、やむなく次善の策として、二十七日朝、まだ夜の明けないうちから二〇三高地攻撃への転換を準備し、重砲の移動などを命じた。

そして二十七日午前十時、軍司令官は、現正面の攻撃を中止し、二〇三高地攻撃を以後の作戦の中心とすること、砲兵はいますぐに主として二十八センチ砲をもって砲撃を開始し、第一師団は日没をまって突撃を敢行することなどを命じた。

九月の第一師団の攻撃失敗以後、ロシア軍もこの高地の防備を強化していたとはいえ、コンクリートで固めた正面要塞に比較するとはるかに弱く、したがって二十八センチ砲の効果は大きかった。

二十八日夜、突撃を繰り返した第一師団はついに山頂の一角を占領した。

しかしロシア軍も日本側の攻撃の焦点がここに移ったことを知るや、ぞくぞくと兵力を移動させて逆襲に転じ、二十九日午前零時半にはせっかく占領した山頂も奪い返されてしまった。

もはや第一師団には攻撃を続行する余力はなかった。

軍司令官は総予備として手許にあった新着の第七師団に出動を命じた。

そして翌三十日午前十時から突撃を開始した。

この報告を烟台の満州軍総司令部できいた児玉総参謀長は激昂し、みずから旅順におもむくこととした。

一度占領した二〇三高地を確保するには、つぎつぎと新鋭部隊を注ぎ込まねばならないのに、予備軍を約一日行程もある後方に置き、そのためせっかくの二〇三高地を奪回されてしまうとは、第三軍司令部はなにをやっているのか、というわけである。

二十九日午後五時四十分大山総司令官の名で第三軍司令官に発信された訓示は、つぎのような端的な批判を述べていた。

「今回二〇三高地ニ対スル戦闘ノ状況不利ナルハ指揮統一ノ宜シキヲ得ザルモノ多キニ帰スルト云ハザルヲ得ズ、

畢竟高等司令部及予備隊ノ位置遠キニ失シ、敵ノ逆襲ニ対シ之ヲ救済スルノ時機ヲ誤リタルモノナリ、

貴官深ク此ニ鑑ミ明朝ノ攻撃ニ当リテハ必ズ此弊ヲ除キ各高等司令部適当ノ位置ニ進出シテ自カラ地形卜時機トヲ観察シ占領ノ機会ヲ逸セズ且其占領ヲ確実ニスルコトヲ期セラルベシ」(前掲『明治軍事史』下) |

二十九日、旅順に向け出発した児玉のふところには

「余ハ第三軍ノ攻撃指導ニ関シ要スレバ満州軍総司令官ノ名ヲ以テ第三軍ニ命令スルコトヲ貴官ニ委ス」

という訓令が秘められていた。

つまり、第三軍の指揮権を軍司令官から奪ってよろしいというのである。

もっとも、乃木は児玉に軍司令官代理として指揮することをみとめたため、この訓令は利用されなかった。

3.11 旅順開城

さて、三十日午前十時から始まった第七師団の二〇三高地への突撃も簡単には成功しなかった。

夜に入ってふたたび山頂を占領したものの、一日未明には再度ロシア軍に奪還され、以後五日にかけて文字どおり血みどろの混戦が続けられた。

この間、一日正午第三軍司令部に到着した児玉は、乃木司令官から司令官代理とみとめる書状をうけとると、さっそく参謀たちを集め、砲撃強化のための諸施策の実行を厳命した。

五日午前十時、突撃部隊は三たび山頂の一角を占領、午後一時、逆襲を撃退してようやくその占領は確実となった。

児玉はすぐさま二十八センチ砲を進め、山頂からの観測によって港内軍艦の砲撃を開始することを命じた。

午後二時から始められた砲撃によって、この日早くも戦艦ポルタワに中甲板まで浸水させるという損害を与えた。元来が海岸砲である二十八センチ砲は、軍艦に対しては大本営が期待したとおりの成果を収めた。以後十日までの砲撃により旅順艦隊の主力を破壊した。

児玉総参謀長が旅順から帰って行ったのは十二月十日、海軍側が旅順封鎖体制を緩めると言明していた日であった。

死傷一万七千を出した第三次旅順攻撃は、ようやく海軍側の最低限の希望をみたすことができたのであった。

要塞正面の攻撃ももうあせる必要はなくなった。

爆薬を仕掛け外壁を爆破してのち突入するという方法が着実に進められた。

十二月十八日東鶏冠山、二十八日二竜山、三十一日松樹山が日本軍の掌中に落ち、もはや旅順陥落は時間の問題となった。

一月一日、守備軍司令官ステッセルは軍使を派遣して降伏を申し入れてきた。

翌二日水師営で旅順開城規約が調印され、日本軍は十三日に入城していった。

旅順攻撃に後方部隊を含めて十三万の兵員をつぎ込み、死傷者五万九千余名の大損害をうけるとぱ、開戦前には予想だにされないことだった。

旅順陥落の報をマダガスカル島でうけとった、バルチック艦隊は、さらにバルチック海から増援されることになった後発艦隊を待ちつつ、三月までの時間を空費することになるのであった。

top

****************************************

|