|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

Ⅳ 決戦を求めて

1 列強、講和へ動く

1.1 フランスの立場

1.2 ドイツとアメリカ

1.3 ローズベルトの意図

1.4 一九〇五年の革命

1.5 平民新聞終刊

1.6 戦後のために日英同盟継続

1.7 韓国支配の強化

|

2 奉天占領

2.1 鴨緑江軍の編成

2.2 脚気に悩む満州軍

2.3 黒溝台の戦い

2.4 奉天会戦

3 戦力の限界

3.1 ハルピン占領を断念

3.2 将校の不足 |

3.3 講和条件の大綱を決定

3.4 列強、無賠償講和をのぞむ

4 日本海海戦

4.1 最後の航海に

4.2 ウラジオヘの三つのコース

4.3 発見の第一報

4.4 日本海海戦

4.5 講和の絶好機 |

1 列強、講和へ動く top

1.1 フランスの立場

旅順が陥落すると、列強のあいだには戦争を調停して講和を実現させようとする動きがみえ始めてきた。

ロシアが満州支配の象徴ともいえる旅順を失っては、戦争のヤマもみえたというわけである。

列強もこの戦争を、日本とロシアのどちらかが倒れるまで続けられる性格のものではないとみていた。

つまり、局地的利害を争う戦争であり、適当なところで講和が成り立つと考えていたのであり、したがって戦後における自分の地位を有利にするように戦争を終らせようという列強の動きが始まるのも当然であった。

最初に調停工作を企てたのは、ロシアの同盟国であるフランスであった。

旅順陥落が必至となった十二月十四日、帰国中のフランスのロシア駐在大使ボムパールは、日本の本野一郎公使を訪れ、平和回復に力をつくしたいとの希望を述べ、日本側の講和条件について知るところがあれば漏らしてほしいとたのんだ。

本野はこれに対して、ロシア側か講和の意思を十二分に示さないうちは、条件についてはむろん、日本が講和に応ずる意思があるかどうかについても語ることができないとつっぱねた。

これは日本政府の基本的態度であり、小村外相は、ロシアが講和の意思を示すまで沈黙を守るよう訓令していた。

フランスは初めからこの戦争でロシアを全面的に支援する考えはなかった。

開戦二ヵ月後の四月には、日本の同盟国であるイギリスとのあいだに、植民地にかんする利害を調整する協定、いわゆる英仏協商を結んだ。

それは両国が共同の行動をとるような約束をしたものではなかったが、国際紛争の根本が植民地問題にあるこの帝国主義の時代にあっては、同盟に準ずる意味をもっていた。

フランスにとってはドイツとの対立が重大になってきていた。

北アフリカのモロッコの植民地化を進めようとするフランスの行動を、ドイツが妨害し始めていた。

一九〇五年(明治三十八年)三月にはドイツ皇帝がモロッコに立ちよってモロッコの独立を宣言、独仏関係は鋭い緊張を示すという事件も起こっている。

したがってフランスとしては、ロシアがこれ以上力を落とさないうちに戦争をやめさせたいと考えたのであったが、ロシア側はまだ講和どころではなく、日本軍に一撃を加える可能性を信ずる向きが強かった。

フランスの工作は進展しないまま消えていった。

大体、フランスやイギリスなど、日本とロシアの同盟国が、調停に乗り出すことはいろいろな意味で困難であり、こうした関係にない国が主導権をとったほうがやりやすいことはいうまでもない。

当時、日本・ロシアと同盟関係にない強国は、アメリカとドイツであった。

1.2 ドイツとアメリカ

日本が最初からアメリカの調停を期待して金子堅太郎を特使として送り込んだことはすでに述べたが、ドイツもまたアメリカの動きに期待していた。

当時ドイツの駐米大使はローズベルト大統領に、日本がロシアに勝利した後は、おおいに活動を広め、膠州湾におけるドイツの権益やアメリカのフィリピン支配をおびやかすにいたるだろう、という危惧の念を述べている。

急速な資本主義の発達を背景にしてアフリカや中近東への植民地の拡大をねらい、フランスやイギリスとの対立を深め、国際政治の中で孤立の傾向にあったドイツとしては、日露戦争の結果、アジアとくに中国における利権奪取競争を激化させ、ドイツがそれに遅れをとるような事態が生まれはしないかとおそれていた。

この報道を得た小村外相は、一九〇五年(明治三十八年)一月三日、高平駐米大使に対し、アメリカ大統領に会見してドイツ大使の言を全面的に打ち消し、

①日本はロシアと争っている問題以外は現状維持で満足すること、

②戦争終結後は、戦争による疲労を回復し、ロシアの報復に備えねばならないのだから、他国との紛糾を避けることが必要であり、平和主義を実行しなければならないこと

などの点を強調するように命じた。

ローズベルトは、すでに早くから日露戦争の調停に乗り出す考えを固めていたが、一九〇四年秋の選挙で、それまでの大統領選挙の記録を破る大差で再選され、パナマ運河の建設と日露戦争の調停を当面の二大目標とするにいたっていた。

そしてそのさい、日本のこうした約束でドイツを安心させ、ドイツの支持を得て、調停者の地位を確立しようという構想をもった。

彼は、清国の領土保全、門戸開放という線でドイツ皇帝に働きかけた。

皇帝はさっそく、一月七日、ローズベルトに回答を送り、領土保全、門戸開放の主義に賛意を示した。

そして、ドイツはこの戦争終結の機会を利用して、清国からなんらの利権も奪おうとしないことを約束し、同時にフランスなど他の列強が、講和をあっせんして、その報酬として清国の利権を奪うような行動に出るのを防止しなければならないと述べた。

そして最後に、もっとも日露両国は領土獲得を求めるかもしれないとつけ加えた。

ドイツ皇帝としては、日露両国が満州を分割するという形で戦争をやめる可能性を考慮していたようである。

1.3 ローズベルトの意図

ローズペルトはすぐさま金子堅太郎と会見して、このドイツ皇帝の回答を漏らすとともに、いったい日本は戦後の満州の行政のあり方をどうしようと考えているのか、と問うた。

ローズベルトは、ロシアの満州支配を打破するために、日本の戦争を支持したが、そうかといって日本がロシアにかわって満州を支配することにも反対であった。

そこに彼が日本からの働きかけをうけて、講和の主導権をとろうとした理由があった。

彼は日露戦争について、少し後に、英国に旅行中の上院外交委員長ロッジにあてて、つぎのように書いている。

「思うに、ロシアの勝利は文明に対する一打撃であると同時に、東亜の一国としてのロシアの破滅も予の所見にては均しく不幸であろう。

日露相対峙し互に牽制して、その行動の緩和を計るというのが最善である」(一九〇五年六月十六日付『小村外交史』)

つまり、日本が勝ちすぎたり、ロシアが負けすぎたりしないところで戦争を終らせ戦後も両国が対立し牽制しあうというのが「最善」の状態であり、そこに満州開放が維持される条件があるとされていたのである。

ローズベルトにとって、戦争を自分の手で調停することは、このような条件をつくり出すことをめざしたものにほかならなかった。

なおついでにいえば、彼はさきの書簡の中で、日本についてつぎのように書いている。

「今から十年にして日本は太平洋上の主動的産業国となるであろう。……

日本の偉大なる産業が、その古来の驚くべき軍事的精神を年々共に変化せしめ、緩和すべきか否かはこれを断言できない」として、海軍充実の必要を語っている。

ここにはすでに日本の軍国主義的発展についての強い警戒心が生まれていることが注目されよう。

さて、ローズベルトから戦後の満州の行政について聞かれても、日本側ではまだそこまでの用意はなかった。

金子もまだ成案はないと答えた。

するとローズベルトは、一月十四日、高平公使に対して講和条件に対する積極的見解を打ち出した。

彼は、戦後、日本は旅順を領有し、韓国を勢力範囲に入れる権利があると考える。

しかし満州は清国に返還し、列国保障のもとに中立地域とすべきだと信ずる。

自分はこの意見を書面にして英仏伊三国に送ったと語った。

この満州中立化提案は日本政府に相当のショックを与えたと思われる。

たとえば小村外相は前にも触れた一九〇四年七月の講和意見書で、戦争以前には日本は、満州については既得の権利を維持することで満足しようとしたが、この穏和な要求をロシアがみとめないで戦争になったのだから、戦勝にともなって日本の要求を一歩進めざるを得ない。

「満州ハ或程度マデ我利益範囲卜為シ我利権ノ擁護伸張ヲ期セザルベカラズ」(『外交文書』旦露戦争のV)と書いている。

ローズベルトの提案は、こうした思惑に冷水を浴びせたものであった。

日本政府は、いまやローズベルトに日本の基本的要求を通告しておくことが必要だと考えざるを得なくなった。

一月二十二日、小村外相はローズベルトに伝えるため、四つの問題について日本政府の見解を示した訓令を高平公使に送った。

それは

①韓国の保護権を日本の手に収めることが必要であること、

②遼東半島租借権をロシアから譲り受ける権利があると考えること、

③一時の休戦に止まるような条件では講和できないこと、などのほか、満州については、日露両国ともにできるだけすみやかに撤兵し清国に返還することが必要であり、満州将来の行政は、秩序を保持し生命財産の保護を完全にするような改革と善政の保障を条件として、清国に行なわせる方が、国際的中立化よりすぐれている、とローズベルトの見解に反対した。 |

日本側は、「改革と善政の保障」という条件の中に、なんとか発言権の手がかりを残しておこうとしたものであった。

ローズベルトも、これ以上、中立化案を固執しなかったが、すでに早くも日露戦争後における日米対立の芽がふき始めていたのであった。

ローズベルトはこうした準備のうえで、二月八日フランス大使を引見し、一個人としての講和勧告を、フランス大統領を介してロシア皇帝に送ってくれるように依頼した。

しかしロシア皇帝は、バルチック艦隊と満州の数十万の大軍に信頼して続戦を決意したと回答して講和の勧告を拒絶した。

1.4 一九〇五年の革命

ロシア皇帝とすれば、満州に増援軍を送り、バルチック艦隊を東航させていたこの時点で勝利の可能性を考えたのは当餘であったが、同時に、勝利をかち得て国内での威信を回復することも必要になっていた。

戦争が長びき、敗戦の報が伝えられるたびに、国内の革命運動が高まる気配を示していたからである。

レーニンはこのころ書いている。

「恥すべき敗北に陥ったのは、ロシアの人民ではなく、専制である。

ロシアの人民は専制の敗北によって利益を得た。

旅順の降伏はツァーリズムの降伏の序幕である。

戦争はまだけっして終っていないが、戦争が継続すれば、それだけロシアの人民のなかでの動揺と憤激はかぎりなく拡大し、新しい偉大な戦争、専制にたいする人民の戦争、自由のためのプロレタリアートの戦争の時機は近づいている。……

そうだ、専制は弱められた。

いちばん信じようとしない人々までが、革命がおこることを信じ始めている。

人々が全般的に革命を信じることは、すでに革命の始まりである」

([旅順の陥落]一九〇五年一月十四日「フペリョード」二号、『レーニン全集』八巻) |

開戦の年の七月には、ナロードニキの伝統をつぐ社会革命党(エス・エル)のテロ戦術によって、内相プレーヴェが暗殺され、秋からは自由主義者の憲法制定と立法権をもつ議会の開設を要求する運動が高まっていた。

そして旅順の陥落に始まるこの年は、まさにレーニンが予言したとおり、「一九〇五年の革命」と通称されるような、大衆的な苹命運動か高揚することになる。

その先頭をきったのはペテルスブルグの労働者であった。

年の初めから始まったストライキは、しだいに政治的要求をかかげるゼネ・ストの様相を帯びてきた。

この形勢の中で、警察などとも連絡をとりながら、融和的な労働者組織をつくっていた僧侶ガボンは、自己の地位と組織を維持するため、皇帝に対する請願運動を企画した。

一月二十二日(ロシア暦一月九日)の日曜日、ガポンを先頭に十数万人の労働者やその家族たちが、皇帝の肖像をかかげ、讃美歌を歌いながら王宮に向かって行進した。

しかしそこに彼らを待ちうけていたのは、皇帝の慈悲ではなく、軍隊によるいっせい射撃だった。

無抵抗の民衆は千名をこえる死者と、数千名の負傷者を出して追いはらわれた。

銃弾は労働者の肉体とともに、皇帝の慈愛への信仰を打ちくだいた。

「血の日曜日」と呼ばれるこの事件は、革命運動に油をそそぐことになった。

抗議ストは繰り返され、そこから革命的蜂起への条件が準備された。

農村でも、地主を焼打ちする激しい農民運動が始まってきた。

プロレタリアートを主力とし、農民を同盟軍として、全人民的蜂起を行なおうとするボルシェビキの革命戦略のための条件が生まれ始めていた。

ツァーリズムは動揺と後退を余儀なくされた。

二月にはモスクワ総督のセルゲイ大公が暗殺され、三月の初めには、地方代表者を召集して法律の審議に参加させることを約束した詔書が、内相ブルィギンによって発表された。

それはちようど奉天会戦のさなかのことであったが、この会戦での敗戦が伝えられると、革命運動はさらに力を得るというありさまだった。

軍事的敗北と革命運動が重なりながら、ロシア皇帝をしだいに講和に追い込んでゆくことになるのである。

1.5 平民新聞終刊

これに対して日本政府の方もしだいに講和への希望を強めていたが、それは軍事力が限界に達しつつあったためであり、国内での支配体制の動揺からくるもめではなかった。

「血の日曜日」の事件を報じたのは偶然にも、「平民新聞」の終刊号(一月二十九日、第六十四号)であった。

開戦後も大胆に戦争批判を続けたこの週刊新聞も、しだいに強まってくる抑圧をもちこたえられなくなっていた。

一九〇四年十一月六日第五十二号が社説「小学校教師に告ぐ」で発売禁止となり、幸徳秋水が禁錮五ヵ月、西川光二郎が同七ヵ月、罰金それぞれ五十円の刑に処せられたうえ、印刷機械も没収された。ついで発刊一周年を記念して「共産党宣言」を訳載した五十三号も発売禁止で没収された。

こうした発禁や罰金、あるいは没収機械の弁償などの経費が重なってくると、ついに財政的にもちこたえられなくなり、自発的廃刊が決定されたのである。

一年二ヵ月にわたり、延べ二十万部を発行し、社会主義への関心を広めるうえで大きな役割をはたしたこの新聞も、運動の大衆的基礎をつくるまでにはゆかなかった。

開戦直後の三月十三日第十八号では「与露国社会党書」を掲載し、七月二十四日の第三十七号には、ロシア社会民主党機関紙「イスクラ」の回答をのせた。

また八月には、アムステルダムで開かれた第二インターナショナル第六回大会では、片山潜がロシア代表のプレハーノフと握手して満場の大拍手を浴びた。

しかしいうまでもなく、ロシアと日本の社会主義運動の内容は大きくへだたっていた。

ロシアの運動がすでに革命の実行に着手しているのに対し、日本の運動は知識人による啓蒙運動の段階に止まっていた。

彼らの運動は「平民新聞」の廃刊後も「直言」などの後継紙によって続けられた。

しかし世論の主方向は、開戦前の対露強硬論、主戦論の延長上で戦勝に酔い、シベリアまで攻め込んでロシアを降伏させろという好戦論にほかならなかった。

政府は軍事力の実情について国民になにも知らせることなく、この熱狂する好戦論を見送っていたが、それはやがて講和への必要が高まるにつれて、政府にとっても痛し痒しのものとなってくるのであった。

ロシアが続戦の決意をもつ以上、政府としては、ローズペルトとの接触を密にしながら、つぎの決戦の結果をまつほかはなかったが、他方では、戦後のための措置を進めることを怠らなかった。

1.6 戦後のために日英同盟継続

二月十五日、小村外相は日英同盟記念祝賀会で、この同盟が平時にも戦時にも絶大な価値をもつことが過去三年間の経験で明らかになったとし、将来もこの同盟が強固に保たれることを希望すると演説した。

同盟の期限は五年とされていた。

日英同盟なしには日露戦争も不可能であったことはすでに指摘したが、小村は、戦後もまたこの同盟を国際政治の中での日本の地位を支える中心的な支柱として構想したのであった。

そしてその場合には、少なくとも、「韓国の独立の承認」という部分を改訂することが必要であった。

この小村外相の演説にはイギリス側もただちに反応を示した。

ランスダウン外相は三月二十四日、林公使を招き、同盟継続の方法などについて述べ、日本との正式交渉を始めたいとの希望を表明したが、イギリス側の希望が同盟の対象を拡大する点にあることは明らかであった。

すでに同盟締結のさいにもイギリスは、インドの防衛をも同盟の対象に入れたいと希望していたが、日露戦争の勝利によって日本の軍事力に対する信頼の念を深めたイギリスが、この要求をふたたびもち出すことは眼にみえていた。

小村はさっそく、同盟の範囲拡大について言質を与えたいようにと訓令したが、結局、韓国併合の方向をイギリスにみとめさせるためには、インド防衛の要求と取引きするほかはなくなっていった。

イギリスとの同盟交渉が本格化するのは五月に入ってからであったが、この間にも、韓国支配の強化は休みなく続けられていた。

1.7 韓国支配の強化

さきに述べた財政・外交顧問に続いて、一九〇五年に入ると、まず二月三日、警務顧問に警視庁第一部長丸山重俊が、続いて二月十六日、学部顧問に高等師範学校教授幣原坦が就任した。

これで財政、外交についで警察、教育の面でも、日本人顧問の事前の承認なしにはなにごともなし得ないことになった。

これが、併合への準備であることは、幣原が教育改革方針の第一に

「将来韓国ガ帝国ノ保護国トシテ万般ノ施設改良ヲナスニ適当ナル教育ヲ施スヲ以テ旨トス」

と述べていることでも明らかであろう。

そしてその点からいって、警察を握ることの重要性は、日本政府も十分に認識していた。

たとえば一時は、収税事務と警察事務をかねた顧問を採用する案もあったが、小村外相は「警察ハ外交財政ノ両者卜等ク最モ之ヲ重視スルモノ」と述べて、税務と別の警察顧問を傭用させるよう命じている。(二月一日訓令)

さらに三月二日の訓令では、日本政府の方針は、「韓国政府ヲシテ我警察官ヲ傭聘セシメ以テ中央並ニ地方ニ於ケル同国警察ノ実権ヲ我ニ収メ」ることであると明示した(『外交文書』三十八の一)。

丸山警務顧問はまず、日本の警視庁にあたる首都警察の警務庁改革に着手、所属警察署に日本人警部を任用させるとともに、韓国巡査の試験を行なって人員整理を企図した。

韓国側はこれに激しく抵抗、一時は巡査のストライキの形勢にまで発展したが、丸山は日本軍憲兵隊の応援をたのんでこの措置を強行し、以後は巡査の進退懲罰についてまで顧問の同意を求めることを約束させた。

ついで地方警察の掌握が企図され、各道の観察府に日本の警視一名、警部三名、巡査五名を置く案を立てた。

当時、目賀田財政顧問も収税などの監督のため、日本人官吏の地方派遣を企てていたため、費用の点が問題となったが、結局日本政府が四万円をたて替えることで、地方警察の掌握も実現された。

日本の各府県警察から選ばれた警視、警部が送られてきたのは、日本海海戦も終った六月であり、巡査は八月であったが、こうして講和以前に、丸山顧問を頂点とし、「顧問警察」と呼ばれる日本人警察官の組織ができあかっていた。

丸山は六月五日、地方に赴任する日本人警視、警部に対して訓示し、韓国地方官吏を監視し、その暴政非行を抑制することが急務であるとしたか、こうした韓国官吏の腐敗をつくことで、日本の実質的支配力がのばされてゆくことになる。

彼はまた、日本軍憲兵、日本人財務官とも密接な連絡をとること、第一銀行兌換券の流通に努力することなどをも命じた(岩井敬太郎編『顧問警察小誌』)。

すでに一月二十七日、韓国政府と第一銀行とのあいだに国庫金取扱いにかんする契約が結ばれ、七月一日から第一銀行発行兌換銀行券が全面的に通用させられることになっていた。

四月一日には、韓国の郵便・電信・電話事業を日本政府に委託する取極め書が調印された。

また、一九〇五年からは、大倉・三井・渋沢・浅野らの財閥が、鉱山利権獲得のため積極的に活動を開始した。

陸軍が沙河付近で対陣し、海軍が、バルチック艦隊を迎えうつ準備に忙しく、戦闘が小休止の状態にあったあいだにも、こうして朝鮮の植民地化は着々と進められていた。

イギリスもアメリカもこの植民地化を承認する態度を明らかにしていた。

そして日英同盟を強化し、ローズベルトを戦争の調停者に予定することで、日露戦争の最小限の目的、朝鮮支配を実現する手だてはこの時期にほぼ整えられていた。

したがって、講和をいつ実現し、そこでどれだけ最小限度をこえた獲物を獲得できるかが、以後の政治と軍事の課題となってくるのである。

2 奉天占領 top

2.1 鴨緑江軍の編成

旅順の陥落とともに、北方での決戦の準備が具体化していった。

一月十二日、第三軍の編成替えと、新しく鴨緑江軍を編成することが決定された。

大本営は第三軍から第十一師団を引き抜き、これに後備第一師団を加えて鴨緑江軍をつくり、韓国駐剳軍司令部のもとにおいた。

鴨緑江軍の任務は韓国西北境を防衛し、本任務に妨げなければ満州のロシア軍の左翼に策動することとされていたが、大本営では、この軍をロシア軍主力の左側に遠く進出させれば、ロシア軍主力から多くの軍隊をこの方面にさかせることができるし、同時に韓国の防衛にもなるという考え方をしていた。

さらに、将来この軍によって、ウラジオ占領作戦を行ないたいという希望が、大本営の一部に強く存在していた。

鴨緑江軍を満州軍総司令部のもとに加えずに、大本営直属の形にしておこうという意図の裹にはそうした思惑があったのである。

しかし満州軍総司令部はこれに反対であった。

大本営が望む方向の山地では、日露両軍とも大軍を動かすことは困難であり、鴨緑江軍を進めてみても、敵はより少数の軍隊で守ることができ、敵を牽制しようとしてかえって敵に牽制されるという結果になってしまう。

こんな方法はロシア軍にくらべて兵力が不足している日本軍がやるべきことではなく、奉天付近に予想される両軍主力の決戦のために、一兵でも多く集中すべきであるとした。

敵の主力を打破すれば、韓国の防衛も自然に達成されるではないかというのであった。

大本営は最初の案どおり、満州軍と独立に鴨緑江軍を編成したが、山県参謀総長は鴨緑江軍司令官として赴任する川村景明大将に満州軍総司令部との協議を指示し、川村は満州軍児玉総参謀長と会談して、満州軍からの協議を命令とこころえること、韓国駐箚軍司令部を通さずに、満州軍の指示をうけとることなどを協定した。

これで鴨緑江軍は、実質的に満州軍総司令部のもとに行動することになり、その希望どおり、できるだけ早く撫順方面に進出して、奉天会戦に参加することになった。

2.2 脚気に悩む満州軍

第三軍も旅順をひきあげ、満州軍左翼を担うべく北進を続けた。

この間一月十八日、満州軍総司令部は、氷が解け始める三月十日頃までに、奉天を占領するという方針を決定していた。

日本側は寒さが厳しいあいだは大きな戦闘はないものと仮定し、給養や防寒の完備に力をそそいでいた。

日清戦争で凍傷に悩まされた経験から、防寒は比較的成功し、戦争中の凍傷患者は四千三百七十三名に止まった。

問題はむしろ食糧であった。

食糧が固く凍りついてしまうのをどう防ぐかに頭を悩まさればならなかった。

にぎりめしにして焼いておき、体温に近づけて携帯するなどの方法をとったが、それでもコチコチに凍ってしまうと石のようになり、二、三十分も煮なければ食えなかった。

結局、重焼パンが支給されこれをかじりながら戦わねばならなかった。

パンの支給は脚気対策としても考えられていた。

戦争中を通じて病気で入院したものは、約二十五万名であったが、そのうち脚気患者が最高で十一万名をこえた。

白米食がその最大の原因であった。開戦初期から軍医側からは、脚気対策として米麦混食とする主張が出されていたが、大本営側では、補給物資の種類をふやし、主食を複雑にすることは種々の困難がともなうとして賛成しなかった。

しかし、一九〇四年八月から月々一万名をこえる脚気患者が出るにおよんで、麦の混用実施に踏み切らざるを得なかった。

全軍が麦めしになるのは奉天会戦後であったが、八月−十二月に一万名台を数えた脚気患者が、翌年一月上二月、七千名台、四月、五千名台と落ちたのは麦めしの効果と考えられた(西村文雄『軍医の観たる日露戦争』)。

日本側が厳寒期には大戦闘はないと判断し、結氷期末期の作戦を考えていたころ、ロシア軍は日本側の予想を裏切って、大規模な反撃に動き出していた。

2.3 黒溝台の戦い

ロシア軍南下の報はヨーロッパからの電報でも伝えられていたが、前線でも、日本軍右翼に対峙しているロシア軍が減少し、左翼方面で増加している気配が感じられた。

そして一月二十五日には、日本軍左翼の黒溝台付近で戦闘が始まった。

日本軍は最初、後退してロシア軍を東方にひき出してたたく作戦をとり、黒溝台から退却したが、ロシア軍は前進せずこの作戦は失敗に終った。

また満州軍参謀部は厳寒積雪の時期には大作戦はないものと信じ込み、このロシア軍の攻撃も一、二個師団くらいの兵力による威力偵察と考えていた。

しかし、戦闘が進んでみると、七、八個師団の大兵力であることがわかり、日本軍もつぎつぎと増援軍をつぎ込まねばならなかった。

当時ロシア軍は、三軍編成に拡大されており、この攻撃を行なったのは第二軍であったが、第二軍攻撃が成功すれば、第一、第三軍も総攻撃に出る計画になっていた。

しかし第二軍攻撃中に他の両軍はそれを助けるような作戦を行なわず、第二軍も二十七日から二十九日にわたる日本軍の反撃によって撃退されてしまった。

この黒溝台付近の会戦で日本軍の死傷者九千三百名、負傷者の半分は凍傷を併発していた。

ロシア軍の反撃を撃退した日本軍は、ついで総攻撃に移る準備を急いだ。

二月二十日、大山総司令官は、各軍司令官を集め、近く開始される会戦は、両軍が最大の軍隊をあげて衝突する決戦であり、「最重要中の重要なる会戦」となるであろうと訓示した。

同時に、この大作戦の主眼は、できるだけ多くの損害を敵に与えて、再びたてないようにすることであり、土地や陣地を奪うことではない。

したがって敵の堡塁を正面から攻撃して多くの損害を出すような愚をさけ、側面あるいは背面より攻撃し、敵の動揺に乗じていっきに撃滅する方策をとれと命じた。

また、敵の捕虜をしらべてみると、砲弾による傷はきわめて少ない、この会戦でも、弾丸の製造能力からいって豊富な予備弾を持つことはできないのであるから、一発たりとも無効の弾丸を射たないようにとの注意をも与えた。

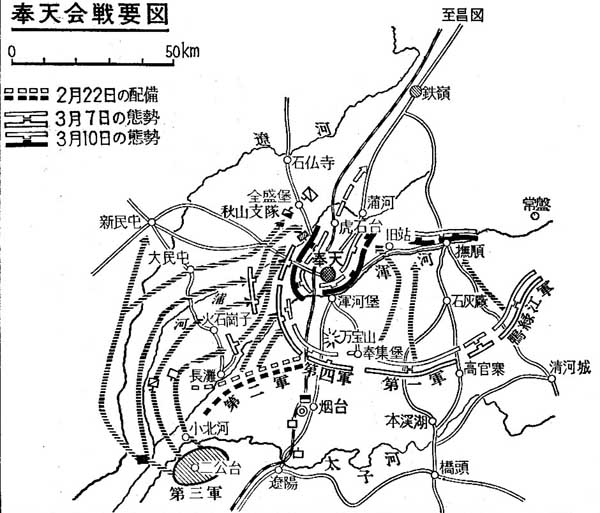

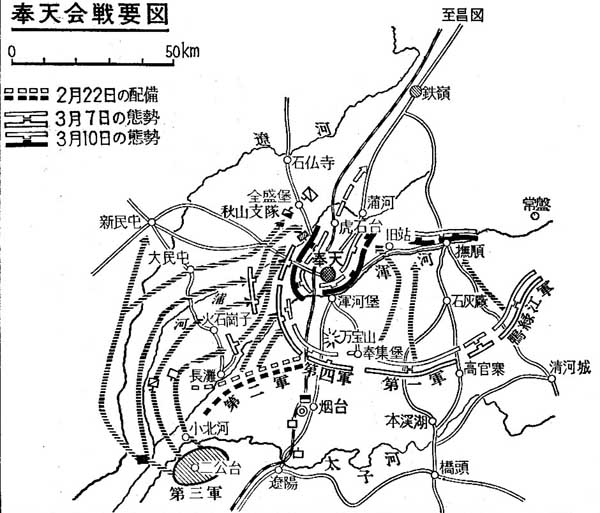

満州軍総司令部の作戦計画は、まず鴨緑江軍を最右翼に前進させて、敵を牽制し、この間、なるべく敵に気づかれないように第三軍を左翼から北進させて敵を包囲しようというのであった。

二月二十二日、まず鴨緑江軍が行動を開始、二十四日清河城を占領、馬群鄲方面に進撃、第四軍からは有力な敵部隊が東進しつつあるとの報告がもたらされ、総司令部は牽制作戦成功と喜び、二十七日、第三軍の行動開始を命じた。

二十七日朝から第一、第二、第四軍はいっせいに砲撃を開始した。

旅順で活躍した二十八センチ榴弾砲も加わり轟々たる砲声をとどろかせた。

この砲撃は、ロシア軍に正面からの攻撃開始を思わせ、第三軍の行動に気づかせないことが目的であった。

第三軍はこの砲声の中を迂回北上の行軍に出発していった。

|

|

2.4 奉天会戦

三月一日、全線にわたる総攻撃が開始された。

しかし攻撃は容易に進展しなかった。

鴨緑江軍は馬群鄲付近で頑強な抵抗にぶつかり、総司令部は第一軍より第二師団の一部をさいて側面から援助させたが、戦線は膠着したままだった。

奉天正面に向かう攻撃も進まず、ために夜襲による強襲といういままでどおりの正面攻撃に逆もどりすることも多かった。

とくに、沙河会戦で激戦の末、奪い返された万宝山はこの攻撃でも容易に落ちず、第四軍は多大の損害を蒙った。

迂回攻撃という総司令官の指示も、敵陣の弱点の発見が前提となるのであり、じっさいにはなかなか徹底しなかった。

第二軍の迂回北進だけが順調に進んだが、あまり進みすぎては孤立するおそれがあり、三月三日には、奉天西北に深く北進する計画を変え、第二軍左翼と連結しながら奉天西側面に向かって包囲線を縮める方針をとった。

総司令部は、第二軍を左翼方面に迂回させ、第三軍を奉天の後方に進めようとしたが、戦場で交戦中の部隊を移動させるために種々の混乱が起こった。

このため、三月七日、総司令部から第三軍の運動は緩慢だと指摘されると、怒った乃木司令官は、軍司令部を急進させ、軍司令部が小銃弾のとんでくる第一戦にとび出してしまったというエピソードも伝えられている(『機密日露戦史』)。

しかしこの日、ロシア軍は退却を始めた。第一軍前面では砲火の減少、車輛の往復が激しくなり、敵陣内部に火災が起こるなど退却の徴候がみえ始め、夜に入って将校斥候が敵に出会うことなしに敵の本陣にまで達したとの報告が入った。

日本軍左翼と対峙していたロシア軍は、日本軍の攻撃で追い出される先に、自分で後退を始めたのであった。

鴨緑江軍と第一軍は八日から追撃を開始し、九日夕刻には浦河の線に達したが、ロシア軍主力を捕捉することができなかった。

しかし、第二、第三軍の担当する左翼方面では、ロシア軍は退路を確保するために、むしろ反撃に転じていた。

九日正午頃から吹き出した強風が砂塵をまきあげるなかを、敵の退路に迫った後備第一旅団は、クロパトキン総予備軍の逆襲にあって全滅に近い大打撃をうけるなど、第二、第三軍の攻撃は進まず、第四軍の攻撃もはかばかしくなかった。

翌十日、後退するロシア軍を追って、第四、第二軍は奉天付近を占領、第一、第三軍は左右から鉄道線路に迫り、両軍の距離二〇キロまで包囲網をちぢめたが、ロシア軍も強力に抵抗して主力を後退させることに成功した。

第三軍からは、ロシア兵を満載した列車が三十分おきに北上しているのが見えたが、この退路をたち切るだけの力はなかった。

十六日、前進部隊が鉄嶺を占領、ここで追撃をうち切り戦線の整理に入った。

この奉天会戦において、日本軍の死傷約七万名、ロシア軍の死傷約九万名、捕虜約二万名にのぼり、日露戦争中最大の会戦であったが、敵主力の殲滅という日本軍の目的は達せられなかった。

戦闘に参加した日本軍二十五万、ロシア軍三十二万から損害を差し引いてみると、まだロシア軍の方が優勢であった。

しかし、ここで、日本軍の戦争能力は一つの壁につきあたっていた。

さらに北進して再度の決戦を企てることは困難であり、軍事面からも早急の講和が望まれることとなった。

3 戦力の限界 top

3.1 ハルピン占領を断念

奉天占領の報が入るとすぐ、長岡参謀次長は今後の作戦方針案を作成し、三月十一日、首相、陸相の同意を得て山県参謀総長に提出した。

それは

①守備に適する鉄嶺付近まですみやかに前進し、それ以上は大規模な北進作戦を行なわない、この戦争ではハルピン占領は断念する、

②すみやかにウラジオストック方面を占領する、

③適宜の時期に樺太島を占領する、という三項目からなっていた。 |

その主眼は明らかに、講和を促進し講和のさいの日本の地位を有利にすることに置かれていた。

たとえば、樺太占領は戦後の領有を目的として、すでに前年から長岡次長が事あるごとに強く主張していたところであった。

またウラジオストックにしても、戦後の領有を夢みるとともに、ウラジオのようなロシア領土内の重要拠点を占領することは、ロシアから講和を言い出させる圧力になるという考え方が基本となっていた。

つまり、ロシア軍に勝ったといっても、ロシアの領内に攻め込まなければ、ロシアに、敗けたといわせることが難しいし、またロシアが早期に講和を申し出た場合にも、日本の勝者としての立場がはなはだ弱いものになるというのであった。

それはいいかえれば敵主力を撃滅することをあきらめ、敵の軍事力に決定的打撃を与えないままで講和を有利に実現する方策を探ることであった。

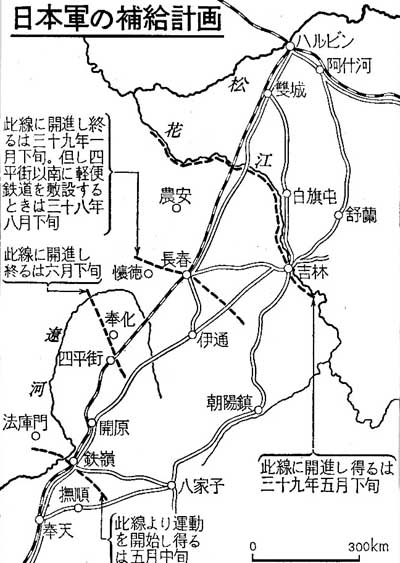

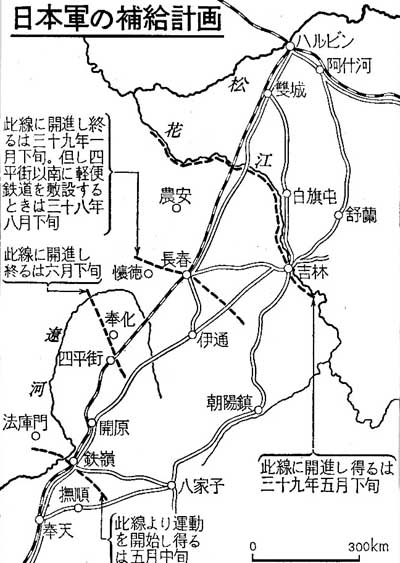

長岡次長の作戦方針案は鉄嶺に軍を止める理由をつぎのように述べている。 |

|

「満州軍は鉄嶺附近を超えて前進すべからず。

之れ兵站事務の困難と兵力の分散を防がん為にして、敵に苦痛を与ふるよりも我の受くる困難多大なればなり。

若し夫れ大に進んでハルピンを占領することを得ば、戦略上至大の便益を得べき事無論なれども、之れ蓋し望むべく行うべからず。

乃其中間に於ては開原を得るも長春を占むるも敵は何等の打撃を感ぜず、

我に於ては労多くして利無し、之れ土地其物が敵の所有に非ればなり」(『明治軍事史』下) |

じっさい、四月二十二日兵站総監部がハルピンへの前進を想定してつくった「欽嶺以北の補給計画」をみると、ハルピンまでを四区間にわけ、鉄道を改修しながら北進するとして、最後の区間の前進を開始できるのは、一年二ヵ月後の一九〇六年七月上旬以後とされている。

距離の延長によって補給の困難は倍加するわけであった。

すでに述べたように外債に依存して戦争を続けている日本にとって、財政的にもこれ以上一年をこえる大作戦を実行することはほとんど不可能であった。

じっさいにも、満州軍は五月上旬、開原の線まで前進しただけで、以後停止し、先の「補給計画」が第一期とした奉化−四平街の線にも達することなく戦争を終えているのである。

3.2 将校の不足

さらに困難は、戦闘力そのものの面でも深刻となっていた。

三月二十三日、山県参謀総長は首相・蔵相・外相あてに意見書を提出したが、その中で軍事上の困難について、

①ロシアは本国にまだ強大な兵力を有しているのに反して、日本はすでにあらんかぎりの兵力を用いつくしている、

②ロシアはまだ将校に欠乏していないのに、日本は開戦以来多数の将校を失い、今後容易に補充できない、との二点をあげていた。

そしてそこから、兵員、将校のすみやかな補充の要求が出されていること、それに伴う財政上の困難が予想されていることはいうまでもないが、同時に他面では、訓練不十分な新設部隊の戦闘力低下をも予想しなくてはならなかった。

すでに奉天会戦において、満州軍総司令部は、

「後備旅団は悉く用を為さず」

「一般に軍隊の運動は過去の諸会戦に比し、足重きを感じたるは補充兵多きに原因するならん」との感想を抱いたが

(『機密日露戦史』)、四月に上京した児玉総参謀長は大本営に対し、

「満州軍内に在る後備歩兵旅団を、独立して作戦し得る如く混成旅団に編合すること」

「後備隊は用途野戦隊と異なることなし、然るに成績上遺憾の点あるは、幹部殊に大隊長以上の老朽なるに因ること多し。よって之を野戦隊の幹部と同一若しくはそれ以上に素質を向上すること」などの意見を具申した。

また、従来日本軍は「素質優秀」をもって勝利を占めてきたが、この優秀さは逐次消耗しており、将来は兵員の数の優勢によるほか勝利の手段がなくなるだろうとして、兵力の増加を求めた(『日露陸戦新史』)。

こうした実情にある軍隊や財政をもって、どういう作戦を行なうかの点について、山県参謀総長の意見書は、大きくいえば守るか、攻めるかの二つの道しかないと述べる。

しかし現在の占領地域を守って敵が南下攻撃してきたら撃退するという方法をとるとすると、敵は増援部隊をつぎつぎと送り込んでくるのに、日本軍は無為の滞陣で士気がおとろえてくるということにもなりかねないし、これではいつ戦争が終るかわからない、とすれば攻めるしかないが、これもハルピンを奪いウラジオストックを占領してもロシアの死命を制したことにならない、だから進んでハルビンを攻撃するときには、ロシアの首都まで攻め込む覚悟がなくてはならないというのである。

山県はこの意見書を、作戦計画については我々に自信があるから、閣僚諸君がすべからく国家の大政策を確立してほしいと結んでいるが、その内容はこの言葉とはうらはらに、純軍事的にはロシアを屈服させることができないことを告白したものにほかならなかった。

彼はこの意見書を「政戦両略概論」と名づけていたが、奉天会戦後、政略と戦略の一致とか、軍事と外交の一致といった言葉が軍部の側から叫ばれるようになったのは、こうした軍事的行詰りを反映したものであった。

これより先、三月十三日大山満州軍総司令官からも戦略政略の一致か求める電報が大本営にもたらされていた。

政戦両略の一致とは、先の長岡参謀次長の作戦案からもうかがえるように、ロシアの軍事的打倒は不可能として、外交面から講和を促進し、それに有利なように作戦を展開するということにほかならなかった。

三月三十日大本営決定の、以後の作戦方針では、

①鴨緑江軍を満州軍に編入し、ハルピン占領に向かって前進させる。

②ウラジオ防衛の第一線として韓国北部を占領しているロシア軍を追い出し、できれば満州軍の一部をさき、海軍と協力してウラジオ付近を占領する。

③できるだけすみやかに樺太島を占領し、状況が許せば樺太占領軍の一部でカムチャッカ半島を攻略する。

④新たに六個師団を増設する、などの大風呂敷を拡げたものであったが、長岡参謀次長が

「戦争切り上げとは言われぬからハルビン占領を大きく出した」(『機密日露戦史』) |

と述べているように講和の実現を基本において可能な作戦を行なうということにほかならなかった。

3.3 講和条件の大綱を決定

大本営から次期作戦についての協議のため上京を求められた児玉総参謀長は、三月二十八日新橋駅に着くと、出迎えの長岡参謀次長に「おれは戦争をやめるために上京したのだ」と語ったと伝えられるが、児玉を迎えた政府、軍部の動きも講和問題をめぐって活発となっていった。

児玉が満州への帰途につく四月下旬までのあいだに、四月八日「作戦並外交歩調一致ニ関スル件」が、ついで四月二十一日には具体的な講和条件決定の最初である「講和条件予定ノ件」がいずれも閣議で決定された。

前者は作戦面では現在の地位を守り、事情の許すかぎりいっそう優勢の地位を占め、外交では迅速かつ満足な平和を実現するため、いまの時機に適当な手段をとることを決めた。

後者はこの外交のための基礎として、絶対必要の条件と、できるだけ実現をはかる条件とを分けて講和条件を決めたものであり、のちのポーツマス会議に提出される日本案の出発点となったものであった。

絶対的必要条件としては、

①韓国の日本による自由処分をみとめさせること、

②日露両軍の満州撤兵、

③遼東租借権とハルピン−旅順間の東清鉄道の譲渡の三項目、

できるだけ貫徹を図る条件としては、

①軍費の賠償、

②中立港に逃げ込んだロシア艦艇の引渡し、

③樺太の割譲、

④沿海州沿岸の漁業権の獲得の四項目がかかげられた。 |

これより先、四月八日の閣議では韓国に対する保護権を確立し、韓国の対外関係を日本の掌中に収める方針を決めていた。

具体的には韓国の外交権を日本が握るということであるが、その実行は列強の態度をみて時機を決めることとした。

講和のための工作と並行して、韓国保護国化を列強にみとめさせることが外交の課題となったのである。

講和条件決定のため、元老、政府首脳などと会談を繰り返して意見の統一につとめた児玉は、四月二十一日、大山総司令官あての書簡で

「日本ヨリ米国ヲ中間ニ立テ働キ懸クノ手段」とすることを十七日の元老会議で決定したことを報じていた(『外交文書』別冊・日露戦争のV)。

ところで、ここに注目されることは、賠償要求をできれば実現する条件の中に入れたこと、つまりやむを得なければ、賠償がとれなくても講和する態度を決めたことであった。

すでに一九〇四年七月の小村外相の講和条件にかんする最初の意見書でも、満韓ならびに沿海州方面での利権拡張を主張するにあたって、「殊ニ今回ノ戦争ハ或ハ満足ナル軍費賠償ヲ得ルコト能ハザルモ料ルベカラザルヲ以テ益々我利権拡張ノ必要ヲ見ル所以ナリ」と述べて賠償獲得の困難を予想していたが、この時期になると無賠償での講和を望む列強の態度が明らかになっていた。

軍事力による決定的打撃を与えることができないままに、列強の動向に依拠して、ともかくも勝利者としての講和を実現しようという日本にとって、この無賠償講和の声を無視することができなかった。

3.4 列強、無賠償講和をのぞむ

奉天会戦後、ロシアのこれ以上の敗北による弱体化、さらには革命の危機を避けるために講和を求める動きは列強のあいだでいっそう活発となってきた。

ロシア自体の中でも、奉天会戦の三日後、ウィッテが講和の急務を主張する上奏文を皇帝に提出した。

彼はこれ以上の戦争の継続は、ロシアの財政経済を破綻させ、負担の増大からくる民衆の不満は恐るべき災禍をもたらすとして、講和の実現と議会開設の実施などによる民心の緩和を説いたのであった。

革命をおそれだのはウィッテばかりではなかった。

奉天会戦後、アメリカ駐在のドイツ大使、フランス大使はあいついでローズペルト大統領を訪ね、ロシアの情勢がかつてのフランス革命のさいのように近隣諸国に容易ならざる影響をおよぼすことをおそれると述べ、講和成立の可能性についてローズベルトの意見を求めた。

そのさい両大使は、講和を日本の方からいい出すべきだとの考えを語っていた。

ローズベルトは、戦勝者の地位にある日本にそれを求めるのは無理だとしたが、しかし仮に日本からいい出せば講和は成立するだろうかと反問していたし、三月十六日には高平公使に対して、日本は講和の意思があることをなんらかの方法で列強に通じ、できれば講和条件をも示すことが得策ではあるまいかと提案した。

この案は日本の容れるところとならなかったが、ローズベルトとしてみれば、列強の講和を求める動きに乗りながら調停の主導権をとろうとしたことは当然であろう。

ロシアがあまり弱らないうちに戦争を終らせたいと考える列強の意図は、ロシアに屈辱を与えないような条件での講和という方向に固まりつつあった。

四月五日、フランス外相デルカッセは、本野公使に対して、日本が領土割譲と償金支払いを要求しなければ、講和について自信があると語ったが、講和にあたっての最大の難関がこの二つの問題、とくに償金問題になることは明らかになっていた。

三月三十日に高平公使を招いたローズベルトも、

「日本は償金を要求しない方が得策だろう」

「この問題についてはヨーロッパの態度を考慮しなければならない」

「ロシアは償金を払う資金がないだろう」などの点を指摘していた。

つまりロシアも戦争遂行の資金をフランスなどヨーロッパ市場からの外債に大きく依存していたのであり、ロシアが日本に償金を払うとすれば、そのために新たな外債を募集する以外にない。

しかし外債を引き受ける金融資本の側からすれば、ロシアの侵略政策に寄生しその分け前にあずかろうとするからこそ外債に応ずるのであり、日本に支払うための償金ではあまり面白味がなくなる。

そんなことなら日本に直接金を貸してこの新興国を従属させる方が楽しみが多いということになるのは当然である。

ローズベルトの言葉は、早期講和のためにロシアに屈辱を与えない条件ということが、このような金融資本の動向と結びついていることを指摘したものであった。

また日本の外債を引き受けている英米の金融資本からいっても、ロシアの満州侵略を排除して中国市場の安定と満州開放を実現することが日本支援の目的であり、日本がその目的以上に、泥沼のような戦争に深入りすることに、資金的援助を与えるとは考えられなかった。

彼らとしても戦争を早く切り上げて、戦後の中国市場への資本輸出を望んでいたのは当然である。

ローズベルトは事あるごとに繰り返して、戦後の満州開放の実行について念を押していた。

小村外相は四月三日、日本は償金要求の権利ありと考えること、領土については樺太の割譲を要求するつもりであることなどを、内密にローズベルトに伝えるようにとの訓令を発した。

しかし、このような列強および国際金融資本の動向をみては、これらの要求を貫徹しない講和をも考えねばならなかった。

そしてこの二つの条件は、四月二十一日の決定ではっきりと絶対的必要条件からはずされたのであった。

日露講和をめぐる国際的動向とそれに従おうという日本の態度は、原則的に固められてきた。

あとはロシアの講和の申し出を待つだけであった。

ロシアはまだ、地球の半分をまわる大遠征の途上にあったバルチック艦隊に、勝利の望みを托していた。

4 日本海海戦 top

4.1 最後の航海に

まる二ヵ月以上もマダガスカル島北部ノシベ付近に滞在していたバルチック艦隊が、やっと錨をあげて出発したのは三月十六日であった。

この長期の滞在は、本国政府がさらに増援艦隊を編成して遠征艦隊に加えることを決定したためであった。

もっともこの艦隊は初め遠征計画からはずされた老朽艦が中心であり、ロジェストウェンスキー司令長官は、そんな軍艦をもらってもかえって足手まといだとマダガスカルから反対意見を送ったが、本国のロシア軍令部は既定方針を変えようとしなかった。

増援艦隊は二月十五日リバウ軍港を出発、主力艦隊がマダガスカルを出たころは、地中海をスエズ運河に向かって航行していた。

四月十四日、フランス領インドシナのカムラン湾に到着した主力艦隊は、ここで増援艦隊を待ち、五月九日増援艦隊は主力に合した。

ついで五月十四日、運送船、病院船なども加え、総計五十隻の大艦隊はいよいよウラジオストックに向かう最後の航海に出発した。 |

|

バルチック艦隊がこの大航海中、マダガスカル島といい、インドシナといい、つねにフランス領に滞在したのは露仏同盟の関係からいって当然であったが、日本政府は、二十四時間以上の滞在を許すのは中立違反だと、繰り返しフランス政府に抗議し、イギリスも日本の抗議を支持した。

フランスもあるていどはこれらの抗議をうけいれないわけにもゆかず、マダガスカルでは随一の良港デイェゴ・スワレスの使用を拒否し、またインドシナの地方官憲にロシア艦隊の退去を要求するよう訓令した。

このためバルチック艦隊は、マダガスカルでは小漁港にすぎないノシベにおもむかねばならず、インドシナでは領海を出たり入ったり動きまわらねばならず、十分な休養をとることができず、士気に影響するところ大きかったと伝えられる。

また石炭は、ドイツのハンブルグ・アメリカン会社の運送船から海上で補給を受けることになっていたが、これも炭質をめぐる紛糾が起こるなど順調にはゆかなかった。

ところで、インドシナを出たバルチック艦隊がどこに行ったかは容易につかめなくなった。

日本海軍とすれば、バルチック艦隊かウラジオストックに入る前になんとしても撃破してしまいたかった。

いったんウラジオに入ってしまえば、容易に打ち破れなくなるばかりでなく、補給線への重大な脅威となることは明らかであった。

三隻のウラジオ艦隊でさえ、すでに述べたような大暴れをみせたのだから、世界でも最新鋭の戦艦四隻をはじめとするこの艦隊がウラジオを基地に活動を始めたら、重大な事態になることは眼にみえていた。

連合艦隊は旅順陥落以後、艦艇をドックに入れて修理し、南朝鮮の鎮海湾を根拠地として射撃の猛訓練にはげんでいた。

東郷司令長官はたんなる勝利を問題にせず、撃滅だけを目標にしていたと伝えられる。

そのためには、バルチック艦隊のやってくる道筋をとらえ、連合艦隊の全力をぶつけることが必要なのはいうまでもなかった。

4.2 ウラジオヘの三つのコース

インドシナを出ちバルチック艦隊がウラジオに行くためには、三つの道が可能であった。

第一は対馬海峡から日本海を通ってゆく最短のコース、

第二は太平洋を迂回して津軽海峡を通るコース、

第三は、さらに北に回って宗谷海峡をぬける最も遠いコースである。

このうちどのコースをとるかを判断することが作戦のカギとなってきていた。

参謀の一部には、艦隊を能登半島に待機させれば、敵がどの方向から来てもすぐさま出撃して攻撃することができるという意見も聞かれた。

しかし、一回の攻撃でバルチック艦隊を全滅させることは不可能であり、数回の海戦を行なえるだけの距離で敵艦隊をとらえることが必要であった。

東郷司令長官は、できるだけの船を動員して海のパトロールを強化するとともに、連合艦隊主力を鎮海湾において動かなかった。

ロシア艦隊を発見できないまま一月以上がすぎたが、五月二十五日、ロシア艦隊の輸送船四隻が上海に入ったという情報が入った。

このことは、バルチック艦隊が太平洋に大きく迂回せず、中国沿岸から遠くない地点にいることを示すものと推測された。

連合艦隊首脳部は敵は対馬海峡を通る最短コースを選んだとの確信を強めた。

バルチック艦隊の方でも、どのコースをとるかについてはいろいろな意見があった。

まず小笠原諸島を占領して連合艦隊を太平洋に誘い出し、機を見てウラジオに向かうという案があったが、これには石炭などの補給がうまくゆくかどうかという不安があった。

また艦隊を二分して、最新艦艇を中心に速力のはやい艦艇だけで対馬海峡を突破し、その他のものは北方を迂回するという案も出された。

しかしてシェストウェンスキー長官は、二隻の仮装巡洋艦を太平洋側の日本沿岸を北上させただけで、全艦隊をまとめて、対馬海峡を突破する方針を決めた。

彼は日本の連合艦隊を正面から打ち破れると考えたのであろう。

連合艦隊とバルチック艦隊をくらべてみると、速力では連合艦隊の方がいくぶん上とみられたが、装備された大砲の大きさではバルチック艦隊の方が上だった。

またロシア側では、前年八月十日、旅順艦隊が出撃した黄海海戦でも、一発の砲弾が旗艦の司令塔といっしょに司令長官を吹きとばす不運さえなければ、勝負は五分五分だったと考えられていた。

4.3 発見の第一報

ロジェストウェンスキーは、対馬海峡で夜間の水雷攻撃をうけるのは不利とみて、五月二十七日正午に対馬海峡中央を通過する予定を立て、訓練を行なうなどして時間を調節し、二十六日夜、隊形を整え、明日の海戦を予期しながら対馬海峡に向かった。

二十七日午前二時四十五分、五島列島の西方海上を哨戒中の仮装巡洋艦信濃丸は、闇の中に灯火が動いているのをみつけた。

近づいてみると後方に白、紅、白の三灯をつけた汽船であった。

約二時間の追跡のすえ、四時半すぎ、バルチック艦隊の病院船であることを確認し、いよいよ停止させて臨検しようとした。

しかしこのとき、千五百米ほどの距離に敵艦十数隻がおり、そのむこうにも煤煙が数条たなびいているのを確認した。

信濃丸はいつの間にかバルチック艦隊の中に入り込んでいたのだった。

急いで舵を転じて敵艦隊との距離をとり、「敵艦隊二〇三地点に見ゆ、敵は東水道に向かうものの如し」と打電した。

午前四時四十五分のことであり、これがバルチック艦隊発見の第一報であった。

4.4 日本海海戦

夜が明けた六時すぎからは、軍艦和泉が監視と追跡の役目をひきうけ、十時頃からは、片岡七郎中将指揮下の巡洋艦隊が、バルチック艦隊の左舷に四、五海里の距離をとって接触を始めた。

すでに六時三十四分、鎮海湾を出発した連合艦隊主力に刻々敵艦隊の隊形、位置などが報ぜられた。

旗艦三笠を先頭にした連合艦隊主力がバルチック艦隊を発見したのは午後一時四十分頃であった。

五十五分にはかの有名なZ旗がかかげられた。「皇国の興廃此の一戦にあり、各員一層奮励努力せよ」と。

両艦隊の距離は急速にちぢまってゆく。

二時五分、距離約八千メートルに迫ったとき、旗艦三笠は左折して敵の頭を抑える方向に変針し、各艦これに続いた。

バルチック艦隊の方では、三列で進んできたこれまでの隊形を組みかえ、戦艦を左側に一列に並べて連合艦隊に対抗しようとしたが、この組みかえにもたつくあいだに、三笠が左折するのをみるや、その転回点をねらっていつせいに砲撃を開始した。

しかし日本側はこれに応ぜず、距離六千メートルまで近づいて初めて三笠が砲門を開き、後続各艦もこれにならった。

いよいよ日本海海戦の火ぶたが切られたわけである。

ときに二時十分と記録されている。

海戦は最初の三十分で早くも日本側の優勢が明らかとなった。

砲撃の正確さと砲弾の破壊力で日本の方がまさっていたため、ロシア艦隊は圧せられてしだいに進路を右側に移し、両艦隊はほとんど並航して砲戦を続けるうち、ロシア側旗艦「スワーロフ」、二番艦「アレクサンドル三世」、五番艦「オスラービヤ」の三戦艦が火災を起こし、「スワーロフ」、「オスラービヤ」は戦列を離れてしまった。

日本側では巡洋艦浅間が舵をやられて修理のため一時戦列を脱しただけだった。

一時間後にはロシア艦隊は日本艦隊との正面からの対決をやめて、なんとか逃げ出そうとし始めた。

このころすでに、「スワーロフ」の司令塔は破壊され、ロジェストウェンスキー司令長官は砲弾の破片を頭にうけて人事不省におちいっていたし、「オスラービヤ」はまもなく沈没してしまった。

「スワーロフ」もロジェストウェンスキーを駆逐艦に移したのち、日本の駆逐艦、水雷艇の波状攻撃をうけて、午後七時すぎ撃沈された。

ロジェストウェンスキーはのち、日本の病院で奇跡的に意識を回復することになる。

さて司令長官を失った、バルチック艦隊は、北に東に南にと航路を変えながら、午後四時頃、一時日本艦隊の追撃をかわしたが、戦列を整えてふたたび北上したところを、捕捉され、この第二の海戦で戦艦「ボロジノ」「アレクサンドル三世」を撃沈され、さらに夜に入ると駆逐艦隊、水雷艇隊の猛攻をうけねばならなかった。

翌日、バルチック艦隊はもはや数隻ずつの小艦隊、さらには個々の軍艦に分解してしまっていた。

連合艦隊主力は夜中に鬱陵島付近に集結し夜明けとともにロシア艦隊を探索し、一隻も日本海を通過させない構えをとった。

午前九時半、戦艦「ニコライ一世」「アリョール」を中心とする五隻の艦隊を発見、約一時間の砲戦ののち、後方にも日本巡洋艦隊がおり脱出不可能とみた司令官ネボカトフ少将は降服を申し出た。

これで、バルチック艦隊の主力はほとんど壊滅してしまった。以後日没まで残存ロシア軍艦の追跡が続けられ、ロジェストウェンスキーをのせた駆逐艦「ペドウイ」が降服するなど、多くの艦が撃沈され、あるいは捕えられて日本海海戦の幕を閉じた。

結局、対馬海峡に向かうバルチック艦隊三十八隻のうち、ウラジオストックに入ったのは、巡洋艦一、駆逐艦二、運送船一にすぎなかった。

戦艦六隻をはじめ十九隻が撃沈され、戦艦二隻以下五隻が捕えられ、二隻が逃走中に沈没したり坐礁したりしてしまった。

のこりのほとんどは中立港に逃げ込んで武装解除された。

日本側では、二十七日夜の攻撃で水雷艇三隻が撃沈されただけだった。

この日本海海戦の勝利の原因としては、つねに相手の前進を抑えた速力の優位、砲撃の正確さなどのほかに、下瀬火薬の威力があげられている。

下瀬火薬は明治二十一年、海軍技官下瀬雅允が発明、同二十六年正式に海軍に採用され、三十二年から大量生産に入り、日露戦争で初めて使用されたもので、その爆発力は世界の水準を抜いていた。

ロシアの砲弾は軍艦の鉄鋼板をうち抜くことに重点をおいたのに対して、日本の砲弾はできるだけ多くの火薬をつめ込んで爆発力を大きくしていた。

黄海海戦についで日本海海戦でも、ロシア側の司令長官が倒されたのは、不運というよりは、この爆発力、したがって殺傷力の大きさに基因していたようである。

4.5 講和の絶好機

ともかく、日本海海戦の勝利は決定的であった。国民はこの大勝利の報に熱狂した。

新聞は、ハルピンを、ウラジオをとれ、バイカル湖までも攻め込めと威勢よく書きたてた。戦力がすでに限界に来ていることについて、政府は国民になにも知らせようとしなかった。

政府は秘密外交の原則をとっていたということのほかに、講和にあたって、ロシアに弱味をみせまいとすることに懸命であった。

国際的にも日本は財政的困難にぶつかっているとみられていたが、ローズベルトに対しても、日本はまだまだ軍事的にも財政的にも余力があるのだから、日本から講和をいい出す筋合いでないという見解を繰り返していた。

しかし、すでに述べたように実情はそんなものではなかった。

日本海海戦の勝利はどうしても講和のために利用しなくてはならない。

海戦の勝利がいかに大きくても、戦争の続行という立場からみれば、いままで確保していた補給線の安全を確保し続けただけだった。

満州の野にはロシア軍の増強が続いていた。奉天会戦後、クロパトキンは第一軍司令官に格下げされ、リネウィッチ大将が総司令官となり、ヨーロッパ・ロシアから精鋭の軍隊を増強することに力をそそいでいた。

しかし日本のつぎの目標はこのリネウィッチ軍を進んで撃破することではなく、戦争を終らせることであった。

日本海海戦でさらに大きくなってくるであろう列強の講和の動きを、先手をうってとらえることこそが重要であった。

海戦の決定的勝利はそのためには絶大の価値をもっていた。

政府はすぐさま講和への動きを始めた。

top

****************************************

|