|

**************************************

7 高圧補助回路の機械・器具(田中隆三の電気機関車読本 Ⅲ)

7 高圧補助回路の機械・器具

7.1 電動発電機 top

電気機関車の制御装置や電灯など低圧(主として100V)の電気を供給する電源となるもので、架線から高圧を受けて電動機を回転し、同一軸に直結された発電機側から低圧を発生する一種の変圧器となるものを電動発電機(モータゼネレータ)という。

電動発電機にはいろいろの種類があるが、最も広く使われているのは、いわゆる国鉄形と称する2kWの電動発電機である(注1)。

(注1)電動発電機の容量を呼称するには、普通電動機の容量を呼ばないで、発電機の容量を言うのが慣例になっている。すなわち「2kW」といえば発電機の容量を指す。

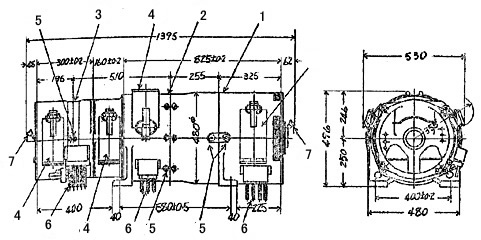

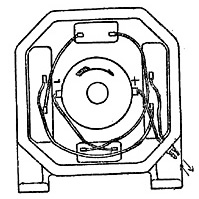

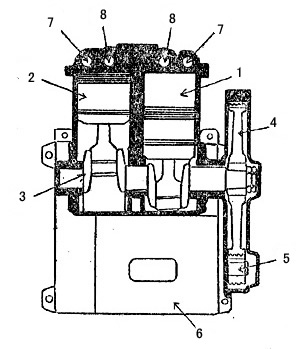

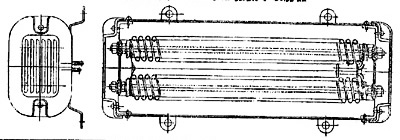

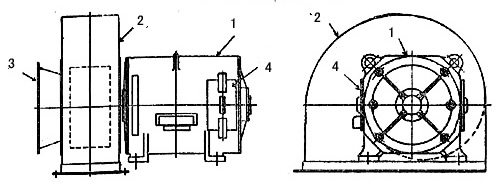

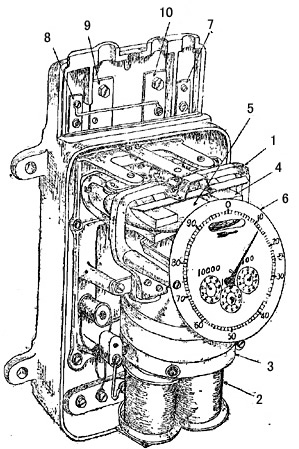

本機の外形は第35図に示すように長さ約1400mmに及ぶ長い発電機で、電動機と発電機は共通の枠内に、第36図で示すような同一軸上に取付けた2つの電機子で組み立てられているが、同一軸の延長上別個の枠内軸上に、励磁機を可撓接手をもって連結し、3者は同一間回数で回る構造となっている。

この発電機に励磁機をつけたのは、電車線電圧が降下しても定電圧が設生するようにするためである。 |

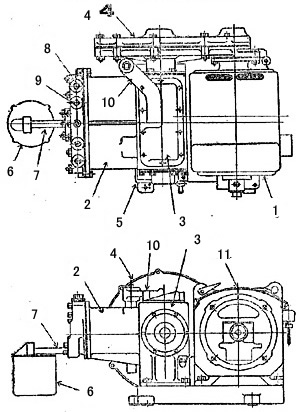

第35図 電動発電機

1 電動機枠、2 発電機枠、3 励磁磯枠、4 検査蓋、

5 磁極取付ボルト、6 口出腺、7 グリース壺

第36図 電動発電機電機子

1 電動機電機子、2 発電機電機子、3 励磁機電機子、4 ファン、5

軸接手

|

すなわち線電圧が下って一時電動機の回転が滅ずると、発電機の発生電圧も下ろうとするが、これとともに、励磁機から電動機界磁を励磁している電流も減るから電動機界磁も弱められる。

直巻界磁が弱くなると、前に述べたように、回転数は増加する。

この調整はくりかえして行われ、一定の電圧が得られるようになる。

本機の構造は、電動機側に大きいファンを、発電機と励磁機との中間に小さいファンをとりつけた半密閉の自己通風形で軸受は高速度で回転するから、両鏡蓋及び中間にに球軸受を使っている。

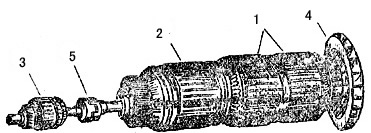

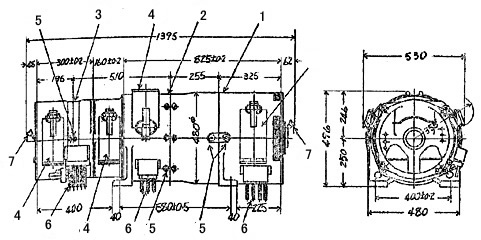

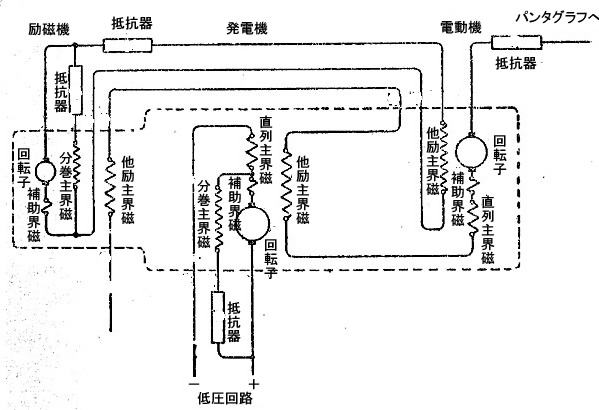

この発電機内外のつなぎは第37図に示す通りであるが、図でも分るように、本機には各種の外部抵抗を用いているのが目につく。

これらは回路の電流の変化に応じて生ずる自己誘導係数の影響を少くし、かつ使用状態の変化による温度の相違からくる特性の変化をできるだけ少くするがためである。

言い換えれば負荷電流の大きい変化をこれら抵抗器で吸収して機械の性能にひびかないようにしたものである。

このほか、電動機へ入る前に直列抵抗(30オーム)が使ってある。

このものは一般に高速度回転の回転機に対して共通して用いるもので、スイッチを入れると同時に全速回転をすると、急激な回転の増加のために、閃火短絡(フラッシュオ-パ)を起す恐れがあるので、これを防ぐために設けられる。 |

第37図 電動発電機つなぎ

|

すなわち、起動時には逆起電力が不足するから、電流の過度上昇をきたすが、抵抗が入っていると、ちようど線電圧を抵抗で除した値1500÷30=50Aに電流を制限することぶができる。

本機の性能は、回転数は1800間毎分、容量は電動機が3kW、発電機が2kW、励磁機が0.23kWとなっていて、架線電圧1350Vで発電電圧100V、負荷電流を20Aとしたとき、線電圧が900Vに落ちても、発電電圧は60V以上となるように設計される。

しかし、架線電圧900V以下となると、各性能はいちじるしく低下する傾向をもっているから、注意を要する。

電動発電機は、容量とそのものの信頼度から見ると1台で充分であるが、降雪地方を運転する機関車や、運転区間の延長とともに、予備発電機の必要度は生じてくる。

また、付属装置たとえばカノピスイッチや抵抗器の故障のために、運転不能となることは得策ではないから、これらの信頼度とにらみ合せて決定すべきであろう。

7.2 電動送風機 top

電気機関車では、主電動機はできるだけ小さい容量で大きい出力を出させるために、また主抵抗器は小さい容量で大きい負荷に耐えるために、送風機をもうけて、電動機で駆動する。

これを電動送風機(ブロワモ-タ)という(注2)。

電車では、車体の構造上、送風機から出る風道の設計が困難なことと、小単位の頻発運転という立場からも電動機の容量を増大する必要性が少ないので、現在までは送風機を用いたものはない。

送風機は電動機に直結されたものが多いが、中には電動発電機などで運転されたものもある。

一般には、1台車の電動機ごとに1台ずつをそなえて2台をもうけ、主抵抗器にたいしては分流する方法をとるが、特種のものでは、主抵抗器専用のものを用いる。

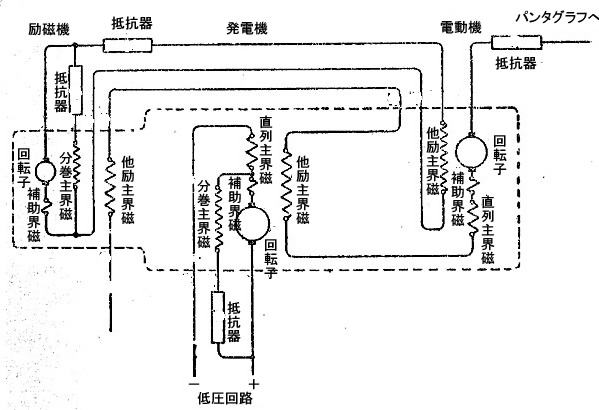

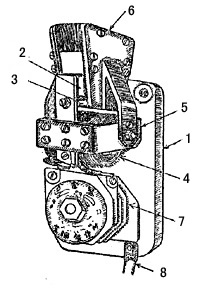

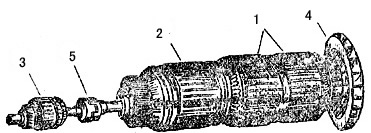

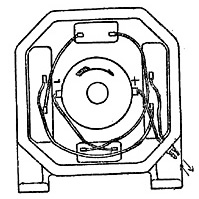

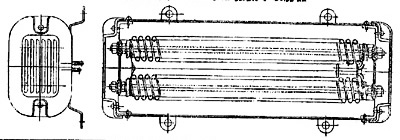

いま、国鉄標準型として新しい電気機関車に取付けられた電助送風機の一例を示すと、第38図の通りである。 |

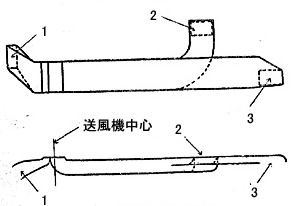

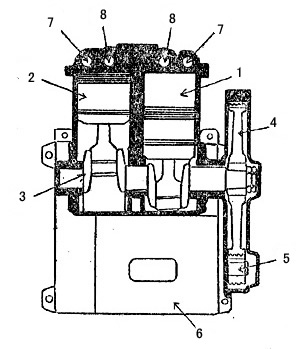

第38図 電動送風機

1 電動機、2 送風機ケーシング、3 風取入口、4 検査蓋

|

図示した送風電動機は、8KW、1800回毎分、7.8Aの主極・補極を有する密閉送風形直巻電動機であって、電動機内のつなぎは頗る簡単で、第39図のような配線となっている。

また送風機は1800回毎分、1分間風量200立方mとなっている。

本機の構造は、電動機の電機子軸の一端を整流子と反対側に伸ばして、これに自然通風用のファンを取付け、これを鏡蓋で支えた上、さらにその延長上に細りをつけて、これに送風用羽根車を挿入したものである。

羽根車は多翼前面羽根と呼んで、輪心周囲に多数の羽根を回転方向に対して前向に取付けたもので、同じ回転数に対しては風量の多いのが特長である。

羽根車は軟鋼で作られた渦牛形の箱に納められているから、ここで起された風は断面長方形のいわゆる風道に誘導されて主電動機や主抵抗器室にいたる。 |

第39図 送風電動機つなぎ

|

風道は薄い鋼板をもって第40図のように箱形に作られ、機関車床下中央梁の間に納められ、1個の送風機は普通1台車の生電動機を冷す構造となっている。

すなわち、送風機の送風口(1)は1:2の割合で2分され、1/3の口は直ちに第1位電動機に、2/3の口は第2、3位に送られる、このうち、第2位には途中で第3位と別れるために上下2段となっていること図示の通りである。

送風電動機もやはり、高速度(1800回毎分)で回転するものであるから、球軸受を使用し、高圧(1500V)で運転するから、起動時の過電流を防止するために、電動発電機と同様、30オ-ムの直列抵抗を使用する。

(注2)電動送風機は送風電動機と送風機とを結合して1台としたものを称するときに用いる名称で、送風電動機と電動送風機とは酷似していても相異するものであることに注意せねばならない。 |

第40図 風道

1 第1・6電動機入口、2 第2・5電動機入口、

3 第3・4電動機入口

|

7.3 電動空気圧縮機

top

動力車にはすべて空気圧縮機が必要なことは周知のことである。

ただ、電気車には電気を動力源とすることと、制御回路その他に圧縮空気を用いる点が異なるだけである。

すなわち、電気機関車には空気ブレーキ装置・制御装置・パンタグラフ・笛・砂そのほか圧縮空気を使用する部分が非常に多い。

電動機を原動機として空気圧縮機を駆動するものを電動空気圧縮機(エアコンプレッサ)と称し、普通機関車に2台をもうける。

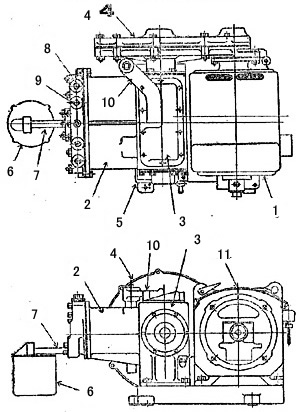

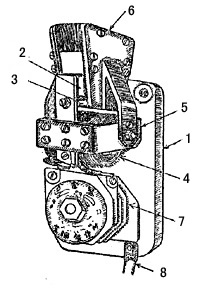

国鉄標準形として電気機関車に取付けらトれた電動空気圧縮機は第41図に示す通りである。

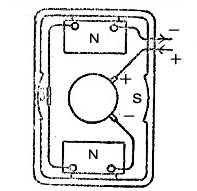

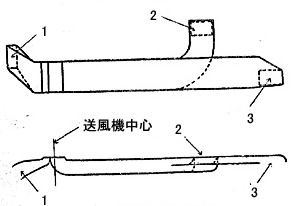

圧縮電動機は主極4を有する密閉自己通風形直流電動機であって、電動機内のつなぎは送風電動機よりもさらに簡単な第42図のような配線となっている。

図で分るように、主磁極は4個あるが、界磁巻線は2極だけであって界磁巻線1個をもって主極2個を励磁している。

このわけは、圧縮電動機は間歇負荷(負荷がたまにかけられること)であって、回転数は低く、高度の回転性能を要しないから、構造をできるだけ簡単にしたからである。 |

第42図 電動空気圧縮器つなぎ

|

|

第41図 電動空気圧縮機

1 電動機、2 圧縮機シリンダ、3 シリンダケース、4 ギヤケース、5 圧縮機、6 塵コシ、7 吸込管、8 吸込弁、9 吐出弁、10 繰出管、11 検査蓋

1 電動機、2 圧縮機シリんンダ、3 クランクケース、

4 ギヤケ ース、5 圧縮機、6 塵コシ、7 吸込管、

8 吸込弁、9 吐出弁、10 繰出管、11 検査蓋 |

電機子軸の一端には自己通風用のファンを有し、電動機の回転は歯車装置によって1段減速し、圧縮機のクランク軸に伝えられる。

圧縮機は電動機と背中合せに結合し、電動機の電機子軸の1端に取付けられた小歯車とかみ合う大歯車の軸心は圧縮機の2個の空気シリンダ内を運転するピストンに直結したクランク軸となっている。

第43図はこの様子を示したものである。

よって、電動機の回転によってクランク軸が回転力を受けると、クランク軸の両側にこれと直角の方向に取付けられた空気シリンダのピストン棒を交互に運動させて、クランク軸の回転運動をビストンの往復運動に代えて、吸込行程と圧縮行程とをくりかえして圧縮空気を作るしくみとなっている。

このようにして圧縮される空気の量は普通毎分250立方m(電動機の回転数120O回毎分)前後である。

電動空気圧縮賭が負荷が間歇的に加わるために起動回数が多くなり、したがって、整流作用を悪くすることや、回転数が低いために、普通軸受を使用すること、クランクケースやギヤケースに油を多く使用するととなどが他の高圧補助電動機にくらべて使用上の支障が多いようである。

また、本機も他の回転機と同様、7オームの直列抵抗を用いて起動時の過電流を防止している。 |

第43図 空気圧縮機の機構

1 シリソダ、2 ピストン、3 タランク軸、4 大歯車、

5 小歯車、6 電動機、7 吸込弁、8 吐出弁 |

8 高圧付属装置回路の器具 top

電気機関車の高圧付属装置回路の器具には、高圧回路に用いる付属品である避雷器、電圧計・電流計・積算電力計をはじめとし、高圧補助機械に使う直列抵抗器(前節)高圧カノピスイッチ・高圧ヒューズ・暖房器・列車暖房回路用過電流継電気・同接触器・同連結器等があげられる。

つぎにこれらのうち主なものについて説明しよう。

8.1 避雷器 top

わが国のように雷現象の多い国では、重要な建物をはじめ交通機関にはことごとく落雷の被害を最小限度に止める防護装置が必要である。

車両中特に電気車に避雷器をもうける理由は、架線などの高い建造物が多いことによる。

落雷現象及び他の接地事故による電車線電圧が急激に上昇する場合、電気車にそのまま侵入すると絶縁を破って大切な機器を焼くおそれがあるので、この高電圧を主要な機器の(+)側で大地に導いて、機器の保護をする役目をもっている。

電気車の避雷器には、初期は間隙式が主として使われたが、中期において専らアルミニューム避雷器を採用した。

しかし、このものは戦時中、電解液溶剤の入荷がなかったので一時ドライバルブ式に代替した時代があったが、常用電圧でも短絡事故を起してついに本格的使用にいたらず、今日のレジストバルブ式がこれに代って登場し、現在に及んでいる。 この避雷器は従来使用されている磁気吹消形間隙式避雷器に改良を加え、レジストバルプという一種の弁作用をする抵抗体を用いたもので、受電所・起電線・電気車その他一般直流回路用として使用する。

構造簡単であって振動に耐え、作用は確実であると共に保守に手数を要しない点に特徴を有す。

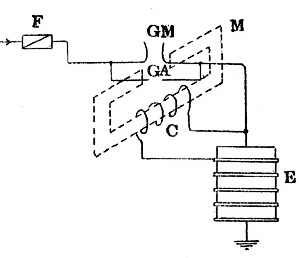

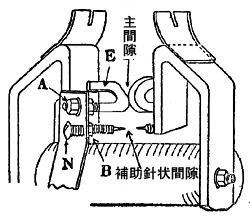

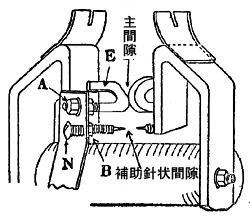

第44図は東芝式レジストバルブの外箱を取外した内部構造の外形を示す。

主要部は直列間隙・磁気吹消コイル・レジストバルプ円板要素から成っていて、これを一つの磁気台の上に取付けたもので、これを更に用途に応じて長方形の木箱に納めてある。

直列間隙は角形主間隙及び針端補助間隙から成り、主間隙は電弧の消滅を容易にするために角形に作り、補助間隙は針端放電現象(注3)を利用して主間隙放電の遅れを緩和したもので、これらの間隙はそれぞれ使用電圧に応じて適当に調整するようになっている。

(注3)針端放電現象――高電圧による放電現象の一種で、放電々圧は両極の形状と間隙とに至大な関係をもち、球状間隙は大きいが針端間隙は小さい。 |

第44図 RV-D形直流避雷器

1 磁器盤、2 主間隙、3 補助間隙、

4 吹消コイル、5 間隙支枠、6 火花流、

7 レジストバルブ円板、8 口出線 |

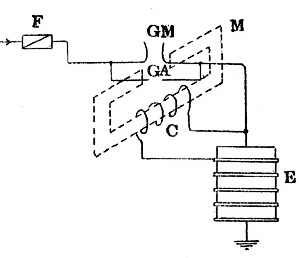

第45図はこの避雷器内部のつなぎを示す。

火花箱は上から塵あいなどが落ちてこないように天井をつけて、内側は耐火性のものを使用し電弧のために焼損しない構造となっている。

磁気吹消コイルは強い磁界を作るようにし、レジストバルブ円板要素と相まつて遮断性能を確実にしている。

レジストバルブ円板要素は直径75mm、厚さ5mmの円板であって両面にメタリコン法鍍金が施してある(注4)。

(注4)メタリコン法鍍金――金属吹付法ともいう鍍金法の一種で、溶融金属を高圧気体で放射して、物体の表面を被覆し、これを外見上金属と同じような状態にする方法である。

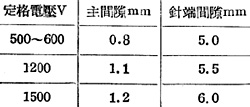

この避雷器の遮断特性はつぎのとおりである。

ア 雷放電のときは抵抗値は非常に小さいが、使用電圧に復帰すればすぐに抵抗値を増して電流を制限し、磁気吹消作用を行うと共に火花を迅速に消滅する。この円板は使用電圧に応じて枚数を適当に変更することができる。

イ 電圧の少しの変化に対しても電流がいちじるしく増大する。

したがって動揺電圧を受けた場合の制限電圧は非常に低くなる。 |

第45図 避雷器つなぎ

M:鉄心、F:ヒューズ、GM:主間隙、

GA:補助間隙、C:吹消コイル、E:円板要素

|

その値は1500V用避雷器で常用電圧に対し2.4A、常用電圧の2割増の1800Vでも14A程度であるから、このため回路をみだすことはない。

レジストバルブを有効に使用するためには、直列間隙の大きさを使用電圧に応じて適当に調整されなければならない。

しかし、この大きさは使用電圧ばかりでなく、種々の状態でちがうものである。

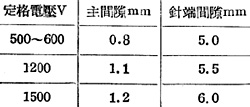

次の表は避雷器の定格電圧に対する間隙の標準寸法を示したものである。

主間隙を調整するには先ずア-クシュ-トを取外してつぎの順序で行う

(第46図参照)。 |

第46図 避雷器内部

|

ア 主間隙は電極Eをしめっけている2個のナットAを緩め、電極Eを前後して寸法を調整し終ったならば、元の通りAナットを充分にしめつける。

イ 補助針端間隙はBナットを緩め、針端電極のネジを回して調整し終ったならば、元通りBナットを充分にしめておく。

これらをしめつける場合には。間隙寸法を狂わせないようにすること及び締付後間隙寸法と塵埃等の付着しないことを確認することが肝要である。

8.2 電流計 top

主回路の最も接地に近い部分に挿入されたものは第6図(12)に示した通り、電流計(くわしくいえば電流計分流器)である。

電流の値は回路のうちいずれの部分にあっても同じものであるが、これを(+)側につないでおけばそれだけ高電圧を受けることとなり、器具そのものの絶縁を高度に保たねばならない不便があるので、そのため(-)側にもうけたものであることは周知の通りである。

電気機関車の重要部分といえば、パンタグラフや主電動機があげられて、とかく付属器具類はうとんぜられ勝ちであるが、電気機関車の運転には、電車のように自動加速が行われないで、すべて機関士の勘で操縦するのであるから、この電流計はつぎに述べる電圧計とともに日常運転に必須のものの一つとして数えられる。

電気機関車主回路用の電流計には、電動機回路用として普通800A、また全回路用として2000Aの2種がある。

電動機回路用は電動機の各回路につないで永久接続回路の一つにもうけられるから、代表回路の電流値が表われるに過ぎないが、全回路用は接地マトメの直前にもうけられるから正真正銘の全電流値を示す。

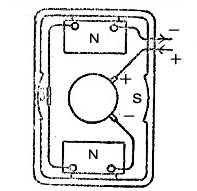

電流計はすべて指示計(瞬間の値を読むもの)であって、車両の特性として耐震性を必要とする関係上、可動コイル型を用いる。

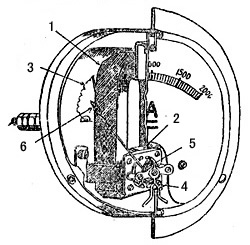

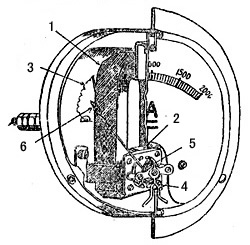

その構造を示すと第47図の通りである。

電流計は永久磁石(1)に磁極(2)を具え、これと空隙をへだてて相対した軟鉄製の円筒(3)を軸受で支える。

円筒には可動コイル(4)が軸方向に巻いてあり、且つ軸周回には軸を中心として、蔓巻バネ(5)が巻いてある。

指針(6)は可動コイルに直角に取付けられる。

電流が端子から端子へ流れると、可動コイルに通ずる電流と、磁極との間に電流の磁気作用が起って、フレミング左手の法則にしたがって、円筒に回転力がはたらき、指針を目盛の方向に動かす。

このとき指針をそのままにしておくと、惰勢で回り過ぎるからこれを防ぐために軸心に、指針の動きと反対に蔓巻きバネを巻き所定の位置に安定する装置となっている。

可動コイルに電流iを通ずると

j=K・θ または

θ=K'・i K、K'=定数 (注4)

|

第47図 電流計

1 永久磁石、2 磁極、3 円筒、

4 可動コイル、5 蔓巻きバネ、6 指針 |

(注4)可動コイル型電流計において、可動コイルに振れる電流 i と振れθとの間には正しく言えばつぎの関係がある。

i=C/n・l・a・H・θ

ただしn:コイルの巻数、l:コイルの長さ、a:コイルの幅、H:磁界の強さ、C=巻バネによって定まる定数。

すなわち、回転角は電流に比例する。よってこの関係から可動コイルに一つの指針をつけて、その振れを可動コイルを流れる電流の値によって目盛れば、その振れから逆に可動コイルを流れる電流を測ることができる。

これが電流計の原理である。また、みし可動コイルを流れる電流を電圧に比例する電流が流れるようにすれば、同様にその振れを電圧の値で目盛って電圧計を作ることができる。よって電圧計は電流計とその原理において全く同一のものである。

実際に高圧回路の電流計には、可動コイルに大きい電流を流すことはできないから、第48図のような分流器(シャント)を用いて、可動コイルには測定電流の一定の割合の小電流を流し、そのときの振れを目盛るようにしている。

分流器は、温度によって変化の少ないことが必要であるから、コンスタンタンとかマンガニンと称する温度係数の極めて低い材料を用いて作る。

図に示したものは、マソガニンの薄板をおよそ10枚ほど重ね合せて2箇の端子台に埋めこんだ電動機回路電流計の分流器である。

車両用電流計には、全主回路用(O~2000A目盛)と主電動機回路用(0~800A目盛)などのほか各種のものがあるが、分流器と目盛が違うだけで、構造は全く同様である。

これらのうち、電動機回路用が常時しばしば利用される。 |

第48図 分流器

|

8.3 電圧計 top

電気機関車の高圧用電圧計は、蒸気機関車の缶圧力計にも似た使命をもっていて、運転上必要な変電所からの起電電圧を測るために必要な計器である。

いうまでもなくパンタグラフを上げるとともに自動的に指示するから、停電などの突発的事故や、起電上の故障で線電圧が著しく下って運転上支障があるかどうかとの判断はこれによってつけられる。

電気機関車に用いる電圧計は高圧用(線電圧指示)として2000Vのものがあるほか、低圧用として40V、150Vなどがあるが、いずれも、その原理と構造とは前節の電流計と同様である。

ただ、電圧計は電流計のように大きい電流を通さないが、その代り高い電圧を受けるので、電流計が抵抗の小さい分流器を並列にもうけて、これに大部分の電流を流した代りに、このものは高抵抗の直列抵抗か使って、大部分の電圧をこの抵抗中で降下して、計器そのものには余り高圧をかけないようにしている。

この直列抵抗器を倍率器(マルチプライア)と称して、第49図のような形をしている。

倍率器は、細いニクロム線を巻枠に巻きつけた抵抗線を、12本組合せて直列につなぎ、絶縁板の上に取付けた上、金網で防護したものである。

電圧計の取付位置は、電流計とは異り、本質上その一端を電源に最も近い位置から取入れる必要があるので、倍率器は計器と切りはなして高圧室に厳重に絶縁して取出け、計器は運転室の機関士に見易い位置にもうける。

また電圧計回路には電流計とはちがって、接地事故を生じた場合の安全装置としてヒューズを介入するのが例となっている。 |

第49図 倍率器

|

8.4 積算電力計 top

電流計や電圧計は瞬間の状態を示すので指示計と称せられるものであるが、ある時間経過した後その時間内に指示した量を積算して示す積算計として用いられるものに積算電力計がある。

電気機関車の積算電力計は、運転に直接緊要なものでないこと、価格の高価なこと、および故障多く信頼度が少かったことたどの理由によって、戦争以来補充は行なわれず且つ新製車にも取付けられなかった。

しかし、最近にいたって電力節約が強く要請せられる一方、積算電力計の性能もいちじるしくよくなったので、新製車はもちろん旧車にも漸次復活する機運にある。

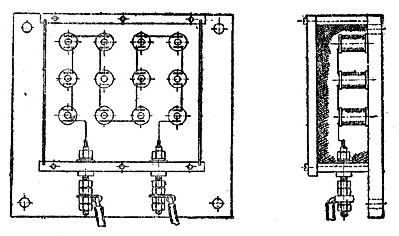

現在積算電力計の標準形として用いられるのは、水銀電動機形と称するもので、第50図において回路の電圧に比例して電流が通ずる電圧コイル(2)と、負荷電流を通ずる電流コイルとこれを入れる水銀槽(3)およびこれらの相乗積を文字板に表わす計量装置(6)・調整装置等から成っていて、電流コイルには一般電流計と同様に分流器を取付け、電圧コイルは電源に近いところからとるため一般電圧計と同様倍率器を取付ける。

実際の構造は第50図のとおりで、水銀槽(3)の中に浮装置をつけた銅円板を上下の軸受で支える。端子電圧は箱上部の端子から先ず電圧コイル(2)に入り、電車線電圧に応じて磁界をつくる。負荷電流は水銀槽に入って銅円板に導かれるから電流の磁気作用によって回されるが、回転軸には別にアルミニューム円板(5)が取付けてあって、この回転数は線電圧に応じた磁界の強さと負荷電流との累積に比例するから、これを指示装置と連鎖せしめると所要の目盛をよむことができる。この際円板内に渦流を生ずるから、制動磁石(4)によって制動作用を行うことは電流計などと同じである。

国鉄標準形積算電カ計は特許山下式GE31形であって、1500V1200A,倍率器28,000オーム、分流器抵抗0.000844オームである。 |

第50図 GE31形積算電力計

|

8.5 速度計top

電気機関車の速度計には機械式のものと、電気式のものとの2種類あって、機械式のものは時計式のものが専ら用いられ、電気式のものは交流発電機を用いたものが主として採用されている。

機械式のものは、車軸の回転を相当の距離にわたる伝動装置を必要とすること、指示装置は構造複雑であって故障が多いこと、指針が階段的に動き車輪径の大きさに応じた調節ができないことに欠点を有するが、自動的に制御されること、周期的に回転を積算するから指示が正確であること、電気的・空気的に無関係で耐振性があることに長所がある。

また電気式は発電機・指示器ともに耐振性がない上温度変化による指示の誤差が多いこと、指針の誤差は知らない間に起り且つ低目に指示すること、発電機の故障が多いことに欠点があるが、一方発電機と電圧計を任意の場所に選べること、車輪の磨耗による調整が容易であることなどに長所があり、それぞれ一長一短がある。

しかし、電気式はまだ試験期を脱しきれないようで故障も多いので、現在なお機械式が主として採用されているので、以下これについて述べよう。

|

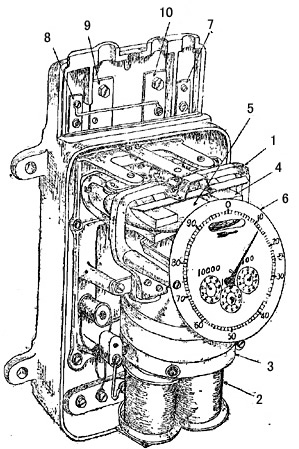

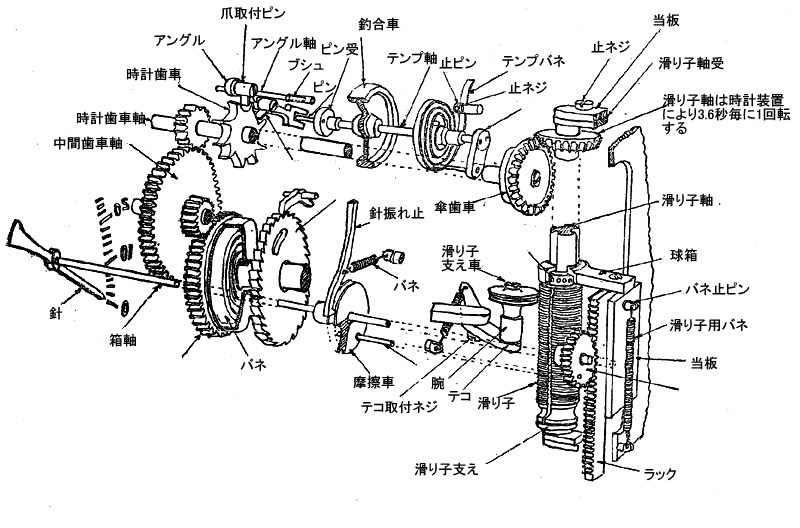

第51図 GS-14形速度計の機構

振子の回転機構と指針の指示装置

|

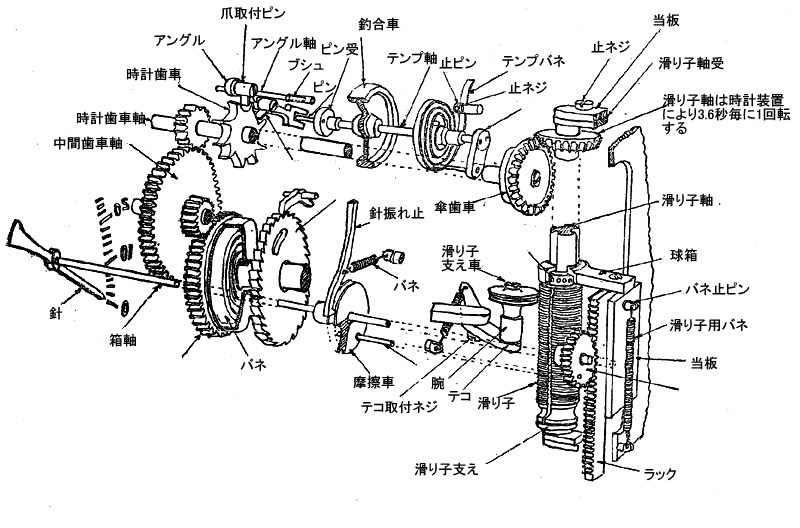

機械式速度計の代表的のものはGS14形である。

この方式では、回転数は普通車輪の振動の最も少い第1位および第6位の動軸からとられ、車軸の回転を第1歯車(13:26)で上下・水平の回転に変え、これを先ず第2の傘歯車(20:20)で水平・上下の回転に変える。

つぎに第3傘歯車(16:35)で速度計の元軸に伝える。よって車軸の回転4.375に対し、元軸の回転は1と減速されるようになっている。

速度計元軸の回転が指針に一定の指示をする原理は第51図に示すとおりで、先ず元軸の運動は歯車を経て巻上歯車軸に伝えられ、車軸の回転速度に応じて巻上装置を直接巻きあげる。

しかるに、元軸の回転は別にバネ箱にもうけられた歯車によって間歯車によって時計歯車箱に伝えるので、時計装置の作用によって3.6秒聞に1回転の速さで滑り子軸を回す。

滑り子軸は3個に分割され、各々自由に上下に勣くようになっているので、滑り子とかみ合っている巻上歯車は車輪の回転数に応じ、車輪の進行した距離に比例した寸法だけを巻上げる(1.2秒間)。

巻上げられた3個の滑り子は接触がはずれる瞬間摩擦車によって支えられるから、この軸についている針軸は滑り子の高さに応じた速度を示すことになる。

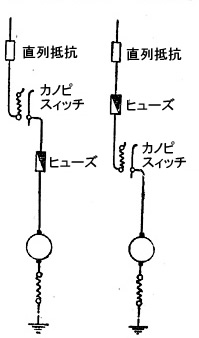

8.6 高圧カノビスイッチ top

電気回路の機器に電流を切入れするには開閉器が必要であるが、回路が低圧であるときは電弧電圧は低いために、刄形(ナイフ)スイッチで充分間に合うが、高圧となると大きい電弧となるばかりでなく、危険を伴うので、特種の開閉器を用いる。

この目的のために考案されたものが高圧カノピスイッチである。

高圧カノピスイッチは、接触部が早切れ作用をするようにバネ装置を有するほか、接触部で発生した電弧を吹消コイルをもって消磁する構造を有し、かつ、危険防止のため蓋をもうけたためにこの名がある(注5)。

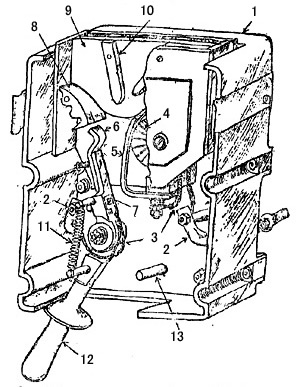

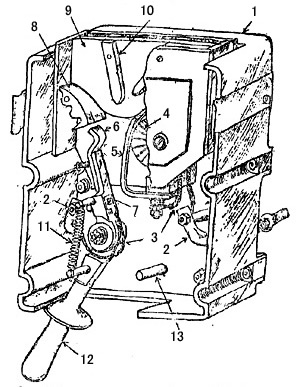

第52図はSH84A形高圧カノピスイッチの蓋を外したところを示す。

その構造は操作部・接触部及び吹消部の3つの部分から成り、操作部は、絶縁練物でできたハンドル(12)と、可動接端子(6)がハンドルの一直線と少しでも進んだときにバネ(11)の作用で早切れをするようになり、接触部は固定接触子(5)と小パネを具えてワイプ作用をする可動接触子とから成り、吹消部は吹消コイル(4)と火花流し(9)火花案内(8)などからできている。

高圧カノピスイッチは電動発電機・送風電動機・空気圧縮電動機・機関車暖房器等の回路に用いられ、普通その遮断容量は10Aである。

最近このスイッチの接地焼損事故がしばしば起るが、最も大切な部分は可動接触子の構造である。

両接触子間の接触圧力は1~2kgであるが、運転中の振動で両者の間に空隙ができたり、折れたりすることは直接故障の原因となるもので、これらの保守には特別の注意をするほか、切入の取扱いもゆるがせに出来ない。

(注5)カノピ(Canopy)とは天蓋のことであるが、ここでは安全装置の意味を現わす。 |

第52図 SH84A形カノビスイッチ

1 箱、2 口出線、3 網銅線、4 吹消コイル、

5 固定接触子、6 可動接触子、7 接触子取付腕、

8 火花案内、9 火花流し、10 隔、11 連動バネ、

12 ハンドル、13 止め |

8.7 高圧ヒューズ top

ヒューズはいわゆる可溶片で、高圧回路に用いたものをとくに高圧ヒューズという。

ヒューズは電気回路に接地・短絡事故を生じた場合に、電流を速かに遮断して、この回路にある他の機器類を保護するためにもうける。

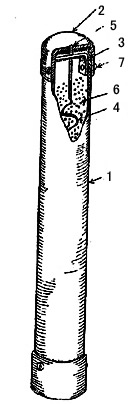

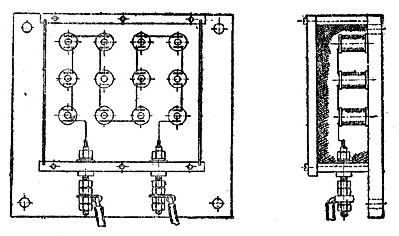

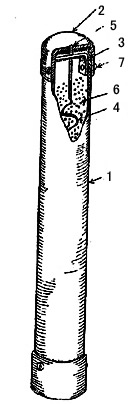

電気機関車用高圧ヒューズは、すべて蔓巻形に巻いたものをファイバ製の筒で包装した包装ヒュ-ズを用いる。

高圧ヒューズの一例を示すと第53図のような形をしていて、ファイバ製の筒(1)の両端に真鍮製の円筒形の端金(2)をかぶせて導体として、これに蔓巻形ヒュ-ズ紐(4)の両端を半田付し、筒内は溶断の際電弧が筒を焼かないように不燃性の石灰粒(6)を一杯つめこんである。

高圧ヒュ-ズが低圧ヒューズと異るところは、ファイバの円筒部が手で握っても端金が触らない程度に長く(総長200mmと250mmがある)できていて、万が一の傷害を防止していることと、高圧ヒューズ箱をもうけて1本ずつ仕切りを作り、爆発を生じても他に影響を及ぼさないようにしたことである。

高圧ヒューズを用いた機器は、電動発電機・送風電動機・圧縮電動機・機関車暖房器・電圧計・積算電力計・避雷器などである。

車両用ヒューズの規格は、高圧と低圧たるとを問わず、電圧と電流をもって称呼する(注6)。

たとえば、1500V-10A、100V-25Aというようである。

ここに注意すべきは、ヒューズの定格電流とはいくら流しても溶断しない電流のことで、実際に安全確実に切れる電流はその10倍と規格されていることである、

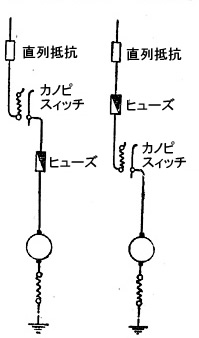

なお、高圧回路でヒューズをどこへ入れるかは、しばしば議論されるところであるが、ヒューズ本来の目的から言えばどの回路に故障が生じても作用するから、電源に最も近い場所(第54図左)が理想であるが、飛んだヒューズを取換える場合を考えると、スイッチの(-)側(第54図右)がよい。

図において直列抵抗器を電源に近くもうけたのは、高圧カノピスイッチに高い電圧のかかることを避けて、取扱の安全と焼損防止とを兼ねたのである。 |

|

第53図 高圧ヒューズ

1 筒、2 端金、3 当金、4 紐、

5 紐支え、6 石灰粒、7 鋲 |

第54図 高圧フューズ

の位置

|

|

(注6)車両用ヒューズの定格はつぎの試験に合格した値をいう。

ア 定格電流を通して切れないこと

イ 定格電流の1.2倍で5分間切れないこと

ウ 定格電流の2倍で2分間以内に切れること

エ 定格電源の10倍で安全確実に切れること、

8.8 機関車暖房器 top

電気機関車には、運転室に乗務員の採暖用として電気暖房器をもうけるほか、降雪地方に使用する機関車には扉・砂マキ管・逆軸器などに凍結防止用として特種の暖房器をもうける。

電気機関車暖房器は抵抗発熱方式(注7)による間接式を用い、披熱物には電流を通さないで、別に発熱用抵抗体をそなえ、これに電流を通すとて発熱する熱を伝導・対流または輻射によって被熱物に伝える方法を採用する。

発熱体は披熱物に熱を与える必要上相当の高温度に上る。よって

ア 熔融点及び酸化点の高いこと

イ 固有抵抗の大きいこと

ウ 温度係数の小さいこと

エ 延展性に富み加工容易なこと

などが条件として必要である。

現在用いられている発熱用合金には2種類あって、一つは1150度までの使用に適したニッケル75~80%、クロ-ム15~20%を含んだ第1種電熱線で、他の一つは900度以下の使用に治するニッケル60~70%、クローム10~20‰、残余は鉄より成る第2種電熱線である。

通例ニクロム線と呼ばれているが、クロメル・タンガロイそのほか各種の商品名がある。

固有抵抗は20度で1cm当り約100~120マイクロオーム(注8)で銅の50~60倍に当り、膨張係数はO~1000度の間で約2×10の-5乗に相当し銅の約1/20に過ぎない。

採暖用暖房器の構造は2本の耐熱性磁器製巻枠にニクロム線の熱線を巻きつけた発熱部と、これを支える支え棒、両端の支え板などから成る(第55図)。

(注7)電熱器の発熱方式には抵抗の大きい導体に電流を通じてその導体を熱する抵抗発熱の方式と、適当な電極の問に電弧を飛ばして熱を肢生する電弧発熱の方式があり、両者とも直接式と間接式とがある。

(注8)1マイクロ・オームは10の-5乗オームすなわち0.00001オームである。

|

第55図 HE3形機関車暖房器

|

暖房器の熱線は、素線径0.5mm のもの7本撚りとして用い、全長55m巻数1910回であって、これを2本直列につないだもので、全抵抗値305オームである。1箇の容量は675V、750Wで普通一運転室に2箇を備える。 すなわち総容量1.5kWであるが、寒候地方の機関車には同容量のもの4箇を直並列にもうける。(総容量3.0kW)

凍結防止用暖房器として用いるものには砂マキ管用・前扉用・機械室用などがあるが、奥羽線用EF16形に取付けた各暖房器の箇数及び容量はつぎの通りで、このうち砂マキ管用として新しく設計されたものには第56図のようなものがある。

砂マキ管 100V 150W 24箇所

前面脈 150W 2

機械室 250W 3

この場合暖房電源として1COVを使用するので、別に電動発電機(電車に取付けた3kW)を新設する。

このものは在来の砂マキ管先端部にマイカ筒を介してもうけた暖房器が、雪中にもぐりこんで絶縁低下のために保守が極めて困難であったのにかんがみ、砂マキ管全長を通じて熱するように完全絶縁した特種電熱器を管内にもうけたもので、その成績は不明であるが良果を上げるものと見られる。 |

第56図 砂まき管暖房器

|

top

***************************************

|