|

****************************************

Index 江戸から東京へ(その一 その二 その三 その四 その五)

|

江戸から東京へ(その三)

7 江戸城さいごの日

①五重塔のかげに住む人々

②江戸城、あけわたされる

③彰義隊もやぶれたあとに |

8 にせ官軍

①年貢は半分にする!

②相楽総三を斬れ!

③だましうち

9 五稜郭

①蠅夷地上陸

②蝦夷地の政府

③落城 |

7 江戸城さいごの日 top

① 五重塔のかげに住む人々

江戸は上野の山の西方に、谷中(やなか)というところがあり、そこに天王寺(てんのうじ)というお寺があります。

大体、このあたりは、上野の山のつづきで、大変お寺の多いところです。

なかでも天王寺は有名で、大きな領地を公方さま(将軍)からもらって、すぐ東どなりの上野の寛永寺(かんえいじ)や、ずっと南の芝(しば、港区)の増上寺(ぞうじょうじ)などとならんで、指おりのお寺でした。

境内の景色もよく、サクラがさくころのにぎわいは、大変なものでした。

なかでもそこにそびえる五重塔は、たいそう姿が美しくしっかりしていて、おそらく江戸一番だろうといわれていました。

一八五五年(安政二年)、江戸じゅうをおそい、多くの家をうちこわし、大勢の死傷者をたした安政の大地震にも、ビクともしなかったので、五重塔の評判はますます高くなりました。

この天王寺のうらての、あまり日あたりもよくない坂道づたいに、小さくうす汚れた家々がかたまっていました。

そのなかに、五兵衛さんの家がありました。

この家は、下駄のはなおをこしらえたり、ちかくのお寺に葬式があると、死体をお墓におさめる仕事などをして、女房(妻)と子供四人の六人で、細々とくらしていました。

五兵衛さんは、大変まじめた、おだやかな人で、一所懸命はたらきましたが、くらしはいっこうによくなりませんでした。

江戸時代には、幕府のさしずで、人間と人間のあいだの差別がひどく、士農工商といって、武士が一番身分が上だとされていました。

しかも、五兵衛さんは、この農工商の人々より、さらに下の人、人間でない人(非人=ひにん)とよばれ、人々からばかにされ、ほかの人たちと平等のつきあいもみとめられず、あまり人のこのまない職業につくほかはなく、そのうえ、せっかく一所懸命つくった品物も、安くしか売れませんでした。

そういえば実は、この五兵衛さんのまわりの三十軒ほどの家の人たちは、みな、そういう貧しい人たちで、かたまりあってくらしていたのです。 |

|

そこで、ふきんの人々は、このあたりを乞食坂などとよんでいました。

そして、この家々(部落)は、天王寺の領地で、ときどき、身分のひくい坊さんが、部落の世話役(頭=かしら)の案内で、監督のためにみまわりにくることもありました。

なかには生活のくるしさのあまり、罪をおかす人などもいたり、ふつうの身分の人でもこの部落へ、悪いことをしてまぎれこんでくることもありました。

こういう人々がみつかったりするときは、ほかの役人もきて、棍棒でたたきのめしたり、「非人のくせに」などといって、しばりあげていくこともありました。

五兵衛さんは、こういうようすをみるとき、本当にかなしく、そしてくやしい気持になりました。

「どうして同じ人間なのに、俺たちだけが、こんなにいじめられるのだ。」

と思うのでした。

けれども、同時に「これも、世の中のきまりというもので、どうしようもないのだろう」とあきらめて、くらしていたのです。

この五兵衛さんたちも、二の三、四年というもの、世の中のようすが、大変さわがしくなってきたことを、はっきりと感じるようになっていました。

十年以上まえ、異人(いじん、外国人)がはじめてやってきごときの、あの江戸じゅうがひっくりかえるような大騒ぎ。

それから、大老という、幕府でも一番えらい役の并伊掃部頭(直弼=なおすけ)という人が、江戸のお城の桜田門のまえで、雪のふる日に殺されたころから、ますますおちつかなくなり、とうとう公方さまの命令で、公方さまのいうことをきかない長州(山口県)というところへ、おおぜいの武士が征伐にいったということも、口から口へと伝わって、五兵衛さんたちの耳にもはいりました。

世の中のさわがしさにつれて、品物のねだんが、大変ないきおいで高くなっていきました。

それでなくても生活の苦しい五兵衛さんたちには、本当にどうして生きていったらいいかというほどの苦しみでした。

町の人々のあいだでは、「ないないづくし」といって、こんな歌がうたわれだしました。

さても ないない ないものは

油のねあげも ほうず(とほう)もない

二百十(文)になってはとぼされない(燈火をつけられない)

まっくらやみでは おかれない

おそばも五十(文)じゃ くわれない

引っこし めったに こりゃ できない

おさけも高くて のまれない

もめんも ふるぎ(古い着物)もすっかりない

高くも はだかじゃいられない

湯銭も高くて はいれない

だんだん あがって きりがない

どうか なるには そういがない

世の中 なおるに そういがない |

おととし(一八六六年、慶応二年)には、江戸のあちらこちらで、食べ物に困った人々が、米屋や財産家の家々をおそい、家を打ちこわしたり、さらに大名のいかめしい門にまで、みんなでおしかけて「米をくれ、米をくれ」と騒ぎたてたものでした。

困った町奉行所が、貧しい人たちにおかゆを分けあたえたので、「おかゆ騒動」などといいました。

天王寺でも、人々が行列をつくって、おかゆをもらいました。

五兵衛さんたち部落の人々だけでなく、普通の町の人々も、おおぜい子供をつれて、かけたおわんなどをもって、ならびました。

そのうえ、大火事もちょいちょいおこりました。去年の秋ごろには、「伊勢(皇太神宮=こうたいじんぐう)のおふだが天からまいおりてきた」などという、うわさもひろがってきました。騒ぎは、日一日とひどくなるようです。

五兵衛さんのくらしも、ますますひどくなりました。

しかし、五兵衛さんの頭には、あの「ないないづくし」の一番おわりの、「世の中 なおるに そういがない」という言葉が、こびりついてはなれません。

「そうだ。世の中がなおる(かわる)に相違がないのだ。

そうしたら、俺たちのくらしも、楽になるかもしれない。

第一、俺たちを人間じゃないなどといって、いじめてきた世の中のきまりも、かわるかもしれない。」

と思うのでした。

こうして、一八六七年(慶応三年)もおわり、一八六八年(慶応四年、その年の九月から、明治元年)になりました。

② 江戸城、あけわたされる

「おい、公方さまが京のいくさにまけて、船で逃げてこられたそうじゃないか。」

「なんでも、お城にはいらないで、上野のお寺にはいったきり、出てこないそうだ。」

「それでは、もうお城に、ご主人さまはいないというわけか。」

一月、二月となるにつれて、江戸の町々ではどこでも、このような話が口から口へ伝えられ、お店でも町角でも、井戸ばたのおかみさんたちのあいだでも、大変な騒ぎです。

「京都から、徳川さまのおさむらいが、どんどん逃げてきたぞ。」

「ああ、おれも品川でみかけたか、なかには傷ついたおさむらいも、おおぜいいたぜ。」

「どこのおさむらいのお屋敷もいっぱいで、はいりきれず、お寺やお宮にとまっているのをみたよ。」

「一体、そんなに逃げてきて、飯はくえるのかね。いいご身分だ。」

「いやいや、それどころじゃないよ。飛脚にきいたんだが、京からは、薩摩や長州の兵隊が、この江戸を攻めとるんだと、鉄砲をかついで、えらいいきおいで進軍しているということだ。」

「一体江戸の旗本衆はどうする気なんだい。このままこうさんかい。」

「どうかな。どうでも戦うんだという人だちと、もう江戸にいてもしょうがないといって、田舎へ逃げていくおさむらいも、だいぶいるとか。」

「おい、おい。おさむらいはどうでも、俺たちはどうなるんだい。

このままじゃ、殺されるか、店のものをとりあげられるか、ろくなことはおこるまいて。」

「いよいよ、お江戸ともおさらばか。こりゃぼやぼやしちゃいられねえ。

いくさでもはじまりや、おおごとだ。逃げじたくといかなきゃなるめえ。」

もう、江戸じゅうが、大変な騒ぎです。

あっちこっちで、荷物をせおって、子供の手をひいたり、荷車にわずかな道具をつんで、カラカラひっぱっていく人が、日ましにふえ、そのあいだに武土もいりまじって、逃げていく姿もあわただしくなっていきました。

どさくさにまぎれて、泥棒も横行するようになりました。

五兵衛さんたちも、もう仕事どころではありません。けれども、五兵衛さんたちは、にげていくあてもありません。

どこへいっても、こんな非人を、とめてくれるところなどありはしないという、あきらめがさきにたちました。

それに、とられるほどのものもろくにありません。ただ心配なのは、女房や子供のことだけでした。

でも、どんなことがあっても、この有名なお寺が、攻められるはずはないだろうという気持もありました。

五兵衛さんは、ここの部落の人が、かってに住む場所をはなれたら、きびしくしかられることも、これまで何度もみてきました。

「えーい、なるようになれ。これが、あの“世の中 なおるに そういがない”というやつかもしれないぞ。」

五兵衛さんは、こう腹をきめると、かえって気持がおちついて、この江戸じゅうの騒ぎを、みつめてやろうという気にさえなってきました。

しかし、三月もなかばをすぎると、町のなかには、またべつな話がもちあがってきました。

それはとうとう、京都から攻めてきた兵隊が品川にはいり、芝高輪の薩摩屋敷を根拠地にさだめたということです。

人々は、いよいよ江戸じゅうが、いくさになると覚悟をきめていましたが、それがとりやめになったらしいということが、つづいて、うわさになってきました。

なんでも、公方さまの家来の勝(海舟)という人が、薩摩屋敷へいき、京都方の総大将、西郷吉之助(隆盛)とはなしあって、「江戸城を攻めるのはやめてくれ。お城はだまって引渡す。そのかわり、公方さまの命はたすげてくれ」とたのんで、西郷がそれを承知したらしいということなのです。

「そうすると、いくさはしないことになったわけだな。やれやれ。」

「いくさがなくなったのはいいが、それにしても、天下の直参(じきさん、徳川家にじきじきにつかえた武士=旗本・御家人)もだらしがねえ、まるっきり降参か。」

「むりもねえ。公方さまのおひざもとと、はなをたかくしていた江戸っ子が、荷車ひいてガラガラ逃げ出すようじゃ、公方さまもみすてられたとおんなじだとお考え……。」

「口がかるいぞ。なんでも、おれもきいたがな、おさむらいのなかには、“勝は裏切者だ、たたっきってしまえ”といきまいているむきも多いとかいってたな。」

「おっ、そのとおり。あっち、こっちのお寺に、そんなさむらい衆が、よろい姿で血相かえて集って、夜どおし火をたいているのを、おいらはこの目でみたんだぜ。」

江戸の人ごとに、よるとさわると、不安そうにうわさをしあっていました。

「薩摩や長州のはないきもあらいらしいな。あっちこっちで、斬りあいもあるらしいぜ。」

「こののままおさまるのかね。旅の人に言いたが、武蔵(むさし、東京都、埼玉県など)の各地じゃ大変な騒ぎということだ。

百姓衆が“年貢をやめろ”“世直しだ”といって、竹槍をもってあっちこっちで、一揆をおこしているそうだ。

それが、おさむらい衆には、頭痛のたねとなって、いくさどころじゃないといってな。」

「やれやれ、えらいことになってきたな。このままだと、世の中はどうなることやら。」

「どうころんでも、世の中は大きくかわるにちがいない。

しかし、どうかわったとて、俺たちのくらしがこれより悪くなるはずはないよ。」

こんなうわさがながれているあいだに、とうとう四月十一日、ながいあいだ徳川氏が日本をおさめてきた江戸城に、新政府軍の薩摩や長州の兵隊が、徳川氏の抵抗をうけることなく、入城してきました。

日本の主人公は、この時、ついにかわったといえましょう。

この日、上野の山の寛永寺にたてこもっていた十五代将軍、徳川慶喜は、まだ夜のあけないうちに、わずかの家来をつれ、まるで夜逃げをする人のように、江戸をはなれました。

まえのはなやかな行列とはうってかわって、槍ひとすじもたてないで水戸にむかう慶喜の一行に、それとしった人々のあいだから、「おいたわしい」というささやきももれました。

③ 彰義隊もやぶれたあとに

|

|

それから、約一月たった五月十五日。

まえの晩からふりつづいた雨が、小降りになった明け方から、上野のあたり一体は、軍隊のあわただしい動きで、夢をやぶられました。

ただごとではありません。江戸では戦争はさけられたはずだったのに、どうしたことでしょうか。

徳川方の武士のなかには、三百年間つとめてきた江戸城を、みすみすあけわたすことに、強い不満をもつものがいました。

しかも江戸城にはいって主人顔をするのは、江戸からみれば田舎者として、ばかにしてきた薩摩や長州の武士だったのです。

そのうえ、徳川氏の領地もとりあげられたら、たべていくこともできなくなります。

とうぜんのこととして、不満は爆発しました。

あちこちのお寺などにちらばって、なりゆきをみていた武士たちが、上野の寛永寺(かんえいじ)に集ってきたのです。

この人たちは、『さいごまで忠義をつくす』という意味で、「彰義隊」(しょうぎたい)の名乗りました。

そして、代だいの将軍のお墓のある、この寛永寺にたてこもったわけです。

「勝つか、負けるか、とにかく戦わずじまいでは気がすまない」という、せっぱつまった気持でした。

いったん地方にちらばった徳川方の武土のなかに、もどってきたものもありました。

勝海舟が、「戦争をやってもむだだ。やめろ」と、なだめにいっても、いうことをきくどころか、「裏切者」とののしって、おいかえすしまつです。

隊員は、江戸の町中をあるきまわって、新政府の兵隊をみると、喧嘩をふっかけました。

新政府の軍隊も、この状態をみのがしていては、新政府の力が、ばかにされます。

それに、ここで彰義隊をたたきつぶしてしまえば、江戸だけでなく、関東や東北で、徳川方に味方しようとしている武士たちの気勢を大きくうちくだき、百姓一揆をとりしずめる力にもなります。

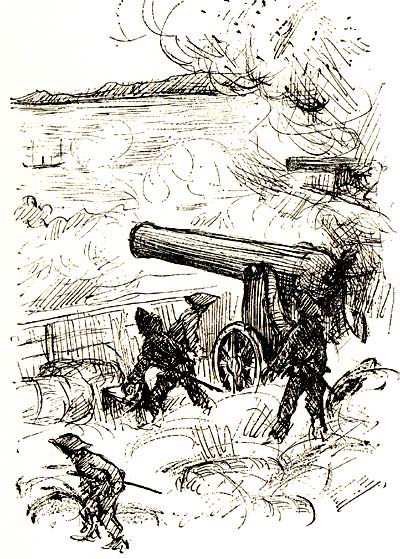

はるばる上方(かみがた、関西地方)からはこんできたイギリス製の大砲や鉄砲の威力をみせ、新政府の実力をしめすまたとない機会でした。

まえの日の夕方から、新政府の軍隊は、上野ふきんの町々に、『戦争がはじまるから、ひっこすように」というふれをだし、さらに江戸のまわりの川にかかる橋をきりおとしたりして、彰義隊の武士たちが逃げられないように、見張りをかためていました。

彰義隊は、隊長の天野八郎以下約二千人、一番上には、寛永寺のえらい坊さんがついていました。

戦争は已(み)の刻(午前十時)ごろから、はげしくなりました。

寛永寺の正面にあたる、上野山下の黒門口にせまったのは、西郷吉之助が陣頭指揮する薩摩藩兵でした。

むかえうった彰義隊もひっしになってたたかい、ひるごろまでは、どちらが勝つかわかりませんでした。

「パン、パン」というはげしい鉄砲の音がひびき、黒門にも、鉄砲玉でブスブスと孔をあけました。

けれども、新政府軍には、ぞくぞく援軍がやってきました。

上野の山は、新政府軍にかこまれ、孤立した彰義隊からは、脱走するものもめだってきました。

「ドーン」 「ドーン」

昼過ぎたころ、本郷台(いまの東京大学の構内あたり)から、はげしい砲声がおこりました。

肥前藩(佐賀)のアームストロング砲が威力をしめしはじめたのです。

寛永寺の境内に、確実に砲弾がとびこんできました。

「バリーン」という音とともに、吉祥閣(きっしょうかく)というお堂は炎につつまれました。

西洋式の鉄砲や大砲でうちまくり、武士だけでなく農民や商人出身の兵士もふくめた政府軍のまえに、とうとう彰義隊は、総崩れになりました。

谷中口(やなかぐち)から寛永寺になだれこんだ新政府軍は、あちこちのお堂や塔に、火をはなちました。

火はふきんの町々にもえうつりました。

こうして、ほぼ一日で彰義隊はやぶれ、生きのこったものは、四方にちらばって逃げていきました。

寛永寺の一番えらいお坊さんも、姿をかえてにげました。上野の戦争は、一日でかたづきました。

五兵衛さんのいる天王寺にも、彰義隊がたてこもり、弾丸がビュン、ビュンととんできました。

五兵衛さんたちの部落にも火がうつりました。

普通の町の人々のように、逃げていく田舎もない五兵衛さんたちは、子供たちをつれて、しかたなしに、ゴザをかついで、西どなりのサクラで有名な飛鳥山(あすかやま)へ逃げて、一夜をすごしました。

その夜の上野の火事は、いつまでもいつまでも、江戸の名ごりをおしむかのように、燃えつづけていました。

その間にも、血まみれになった彰義隊員が、目のいろをかえて、逃げていくのに出会いましした。

翌日、火もおさまったので、天王寺のもとの家のあとへ、五兵衛さんたちはもどりました。

あの貧しい乞食小屋のような家々は、あとかたもなく燃えつきていました。

そればかりではありません。

長年みなれてきたあの天王寺のお堂も、あらかた焼け落ちて、あたりの町家もブスブスと煙をあげていました。

「世直しだ、世直しだ。――これで、みんなきれいさっぱりなくなった。

これからは、もういじめられることはないぞ。」

ぼんやりあたりをみつめていた五兵衛さんの目には、涙がうかんできました。

五兵衛さんは、五重塔だけが、もえずに残っているのに、ふと気がつきました。

あの立派な五重塔。自分たちの苦しい生活をみまもりつづけてきた、五重塔。

それはまだ残っているのです。

五兵衛さんには、ふと、不安な気持がわいてきました。

「あの五重塔は残っている。燃えないで、残っている。――俺たちの家はみんな焼けてしまったのに。

世直しは本当なのだろうか。――同じ人間どうしを差別するきまりは本当に、なくなるのだろうか。」

五兵衛さんは、いつまでも、この不安な気持で、五重塔をながめているのでした。 |

谷中天王寺の五重塔は戦災からもまぬがれたが、昭和32年に

放火のため焼失し、現在はその基礎部分だけがのこっている。

(東京都文化財めぐりより)

|

8 にせ官軍 top

① 年貢は半分にする!

「官軍がくるぞ。」

「天朝さまの先鋒隊だ。」

「年貢は半分で卜いそうだ。」

一八六八年(慶応四年、この年の九月明治元年となる)二月はじめのころ、中山道ぞいの木曾の谷あいの村々に、うわさがながれていました。

山にかこまれたこのふかい谷あいも、江戸と上方(京都・大阪方面)にそのままつながっているのです。

たくさんの人馬がいききし、飛脚もかけていきます。

それだけに、情報は流れるように、伝わるのです。

木曾の人々は、街道をいききする人馬の動きやうわさで、この数年、世の中が大きく動いていることにいつとになしに、きづいていました。

ついひと月まえの一月はじめ、京都郊外の鳥羽・伏見で、薩摩や長州の軍隊と、幕府の軍隊が戦って、幕府方がやぶれたことも、二、三日のちには、この谷あいに伝わってきました。

それから数日後には、東山道(とうさんどう)鎮撫総督(ちんぶそうとく)として、若い公卿の岩倉具定(ともさだ)がきまったことも伝わりました。

今度は、東山道鎮撫総督がだしたという、おふれが伝わってきました。

「天朝さまの命令で総督が出発するもくてきは、諸国のようすをあきらかにし、万民の苦しみをすくうためだから、各人安心してくらしをつづけるがよい。

徳川の支配地はいうにおよばず、諸藩の領地でも、これまで悪政に苦しめられたものや、不平・苦情のある者は、遠慮なく本陣にとどけでよ。」

と、とびつきたくなるようなおふれでした。

しかし、一体いつになったら、それが木曾谷にやってくるというあてはなかったのです。

けれども、今度のうわさはちがいます。東山道鎮撫総督の先鋒隊が、姿をあらわしたというのです。

木曾谷の一番奥、鳥居峠のふもとの薮原(やぶはら)の宿場も、そのうわさでもちきっていました。

「みなの衆、そのような確かでないうわさは、口にしないほうが身のためと思うが、どうかな。

ここは宿場のことだ、どういうお人がとおるかわからないによってな。」

人々をおさえるようにいったのは、本陣(ほんじん、大名の泊る宿屋)の主人でした。

「いえ、いえ、ご本陣の旦那さま、うわさなんてとんでもない。

この目でみてきたというものが、おりますんで。

おいおい茂兵衛(もへえ)さん、もう一度、先鋒隊とやらの、ありがたいおふだについて話してくれんかい。」

茂兵衛さんとよばれた農民は、南へ五つほどいった宿場の須原(すはら)でみてきたことを、話し出しました。

それは茂兵衛が、馬の背に荷物をつんで、駄賃かせぎに出た帰りのことです。

「へい、わしがみたのに、かれこれ二百人もおったようで。五、六十人は鉄砲をもち………。

それから大砲七あった。わしがみたのはふたつだったが、全部で六門あるということでした。」 |

|

「それより、旗のことよ。おまえさんがみたという、ありがたい旗だ。」

気のみじかい男が、そのさきを催促しました。

「その旗はな、白はぶたえの立派なもので、カングンセンポウキョウドウタイ(官軍先鋒嚮導隊)と書いてあるというが、わしは字がよめないもので……。」

「えい、じれったい。“年貢半減”といつやつはどうなんだ。」

「それは、もっとそまつなもので、大砲のわきにたててありました。

なんでもお年貢は半分にしてやるということでして……。」

茂兵衛をとりかこむようにしていた人々のかたまりが、大きく動き、ためいきがもれました。

信じられないというのです。

しかし、さきの東山道鎮撫総督のおふれからすれば、まんざらでたらめとも思われません。

「だがな茂兵衛さんよ。先鋒隊とやらは、どんな人たちだったのかね。」

本陣の主人は、たしかめるようにたずねました。

「はい、大将は黒い馬にまたがった、立派なかたで、年のころは、三十ばかりと思います。

緋色の陣羽織をきて、手には鉄扇をもち、相楽総三(さがらそうぞう)さまとおっしゃる方だそうです。

ほかに隊長とみえて、乗馬の人が、五、六人はいたようで、はい。

みんな目鼻だちのはっきりしたかたばかりでした。」

茂兵衛の話が、嘘いつわりでないことは、まもなくはっきりしました。

相楽総三のひきいる先鋒隊が、薮原の宿に、姿をみせたからです。

茂兵衛のかたったとおり、相楽総三は、おおがらで気品があり、その姿は、宿場の人々をひきつけました。

そのうえ、宿場の人々が感心したのは、規律がきびしく、沿道の人々に、迷惑をかけるようなことは、絶対しなかったことです。

相楽らは、自分たちのことを赤報隊(せきほうたい)とよんでいました。

真心をつくして国のためにはたらこうということからつけられた名でした。

「赤報隊は、`勤王の志をたてた同志の集りで、きょうだいのようなもの。

そのねらいは、すみやかに朝敵をうちたいらげ、すべての人をすくうことにあるのだ。」

峠道にかかるまえの、ひとときをすごした本陣で、そこの主人にかかって、相楽は確信にみちた顔でいいました。

「したがって、かりに敵地であっても、田畑をあらし、店の品物をかすめとり、百姓・町人に迷惑をかけ、おんな子供を苦しめるようなことは、いっさい禁じている。

これがわが隊の規律だ。必要なものは、かならず銭をはらって買う。人馬をもちいるときはかならず駄賃をはらう。」

相楽は一枚の書類をとりだし、高札場(宿場や村で、おふれの立札をたてるところ)にかかげるようにと、渡しました。

それは三ヵ条あって、その第三条は、つぎのようにかいてありました。

「徳川慶喜は、朝敵として官位と領地をとりあげたから、以後は天朝のご領となった。

これまで慶喜の不仁(ふじん)によって、百姓どもの難儀はすくなくないとおぼしめされ、今年の年貢は半分ですまされるから、天朝のご仁徳とあつくこころえよ。

また諸藩の領地でも、困窮している村々は、申し出れば、天朝がおすくいになるであろう。」

赤報隊は、きちんと隊伍をくみ、重い大砲をひいて、雪のふかい峠道に姿をけしていきましたが、薮原(やぶはら)の宿には、ざわめきがのこりました。

年貢を半分にすること、天朝さまのすくいのこと、いままで何度もきいたことのある「御一新」が、実際にはじまったのだと、人々はかんじたのです。

赤報隊は鳥居峠のむかいの奈良井(ならい)から、洗場(せば)、塩尻をとおって二月六日に下諏訪にはいり、そこにしばらくとどまるらしいという、知らせも伝わりました。

ところがそれから二、三日してからのことです。

庄屋でもある本陣の主人が、東山道鎮撫総督府のおたっしを伝えてきました。

「赤報隊は、無頼の徒が、いつわって官軍といい、かってに嚮導(きょうどう)隊などととなえたもので、百姓・町人をおどして、金や食料をうばっている。

これからあと、なにをしてかすかわからないから、だまされないよう……。」

本陣の主人の話をきいて、薮原の人々は、あいた口がふさがりませんでした。

赤報隊は、にせ官軍だというのです。それならば年貢は半分にする約束はどうなるのでしょう。 |

|

② 相楽総三を斬れ!

「斬るべきだ。いや、かならず斬るのだ。」

ひくいこえで、はきだすようにいったのは、副総裁の岩倉具視でした。

岩倉をとりまく太政官総裁局の役人の顔は、さっと緊張し、そのなかの一人、後藤象二郎は興奮をうちにこめて、口をひらきました。

「しかし、“幕領の分は、すべて租税を半分にし、昨年の未納分もおなじ”と、赤報隊にいわせたのは、うたがいもない事実です。しかも、太政官の命令で。」

「だからこそ、斬らなければならないのだ。それがわからんのか。」

岩倉は、後藤の意見をおさえるように、たかびしゃにいいました。

けれども、納得できないといった顔つきのものが多いのをみてとると、岩倉は、口調をあらためました。

「赤報隊に、年貢を半分にする、と宣言させたのは事実だ。

しかし、それには、どんな意味があったのか。

宣言させた一月十二日といえば、鳥羽・伏見の戦いから十日もたっていない。

諸藩がどううごくかもつかめない状況だった。そのためには、百姓・町人の心を捕えて、天朝にお味方させることが、なによりも必要だった。

年貢を半分にするというのは、いってみればエサだったのだ。」

おしえさとすように一同をみわたしながら、岩倉はつづけました。

「年貢を半分にすればどうなるか。諸君なら、さっしはつくだろう。天朝さまといっても、ふところはカラッポだ。

鳥羽・伏見の戦いのあと、三井組や小野組の献金がなかったら、軍隊はうごかせず、徳川をおいつめることもできなかったのだ。」

「年貢だけは、なんとしてでもとりたてなければ、財政がなりたたないことはよくわかります。だが……」

二、三人が、同時に口をひらきました。しかし、それを途中でおさえて、

「だが、ではない。だから、年貢を半分にするという宣言は、とりつぶさなければならないのだ。

赤報隊はにせ官軍だという東山道総督の布告は、すでにききめをあらわしている。」

「小諸(こもろ)から碓井峠(うすいとうげ)にむかった赤報隊の一隊は、信州追分(おいわけ)で、小諸藩兵の攻撃をうけてやぶれ、また岩村田(いわむらた)藩、上州(じょうしゅう、群鳥県)安中(あんなか)藩などに捕虜となった者もすくなくないとのことです。」

「そうなのだ。赤報隊が本物かどうか、うたがわれはじめた今のことだ。

相楽総三以下をバッサリやれば、年貢を半分にするという布告は、にせ官軍の名とともに、夢ときえるはずである。」

ながい沈黙がつづきました。

そこにいるだれもが、相楽総三の人柄をしり、彼のこれまでのはたらきを認めていました。

それだけに相楽総三を、にせ官軍という罪名で、ほうむってしまうことに、胸がいたむのでした。

相楽総三(さがらそうぞう)は、本名を小島四郎(こじましろう)将満(まさみつ)とよび、下総(しもうさ)国北相馬(茨城県北相馬郡)のゆたかな郷士(ごうし)で、江戸赤坂(東京都港区)に屋敷をかまえる小島兵馬(こじまへいま)満茂(みつしげ)の三男でした。

平田流の国学をまなび、二十代で二百人の弟子をかかえる学者としてしられていました。

彼は国学をつうじて、尊王攘夷派の志士とまじわり、京都にもでかけて、尊王攘夷運動の中心となっていた薩摩藩にもちかづいたのです。

一八六七年(慶応三年)十月はじめ、相楽総三が京都からかえってくると、江戸三田(みた、東京都港区)の薩摩藩の屋敷をねじろにして、遊撃隊をつくりはじめました。

そのねらいは、江戸を中心に草莽(そうもう)の志士をあつめて、討幕の運動をやすけようというのです。

これを京都で計画したのは、西郷隆盛と大久保一蔵(利通)でした。

草莽の志士というのは、名もない草のように、地位も身分もないが、たかい志をもった人という意味です。

そのことばのとおり、相楽のもとに集ったのは、浪人や郷士、神官、医者、学者や地主、商人などさまざまな人たちでした。

相楽総三は、彼らをうごかして、関東各地で討幕の運動をおこさせたり、江戸で騒ぎをおこさせたりしました。

そのため、ねじろとしていた薩摩屋敷を、幕府の兵隊に焼打ちされて、一部の同志と京都へのがれました。

けれども、薩摩屋敷焼打ちこそは、討幕戦争のきっかけとなったのですから、相楽総三は西郷や大久保の期待に、充分にこたえたといえましょう。

京都にもどった相楽総三は、西郷にすすめられて、二人の若い公卿、綾小路俊実(あやこうじとしざね)・滋野井公寿(しげのいきみひさ)をたすけて、東征軍の先鋒隊となって関東にむかうことになり、太政官からゆるしをえたのは一八六八年(慶応四年)一月十二日のことでした。

「赤報隊」という隊の名は、この時つけられました。

彼らは天皇に命令されて、官軍の先鋒隊だと、信じてうたがいませんでした。

この時、太政官からわたされた定め書に、

「幕府の領地では、すべて、とうぶん租税を半分にする」と、はっきりしめされていたのです。

ながい沈黙をやぶったのは岩倉でした。

「総三をうごかしだのは、西郷さんだ。彼の任務は、東海道鎮撫使にしたがうことだ。

だが、総三はかってに中山道をすすんだ。しかもだ……。」

ここで岩倉は声をつよめました。

「綾小路(あやのこうじ)・滋野井(しげのい)に京都にかえるように命じたのに、総三は、無視したではないか。

綾小路と滋野井が京都にもどったのだから、赤報隊は解散したことになるのだ。」

「赤報隊と名りり、強盗をはたらくものがあるとの報告もきておりますな。」

調子をあわせるように、口をひらくものがいました。

しばらく沈黙がつづいたのち、木戸孝允(きどたかよし)はだれにいうともなくつぶやきました。

「もはや草莽(そうもう)の力をかりることはない。……それに、総三はどうも百姓ともにちかづきすぎたようだ。」

③ だましうち

「今度こそはこちらのいいぶんが聞き入れられて、新しい役目があたえられるだろう。」

下諏訪にはいった東山道鎮撫総督府から、よびだしがあったという知らせをきいて、相楽総三は顔をほてらせて、金田源一郎にいいました。

「まことに、そうなればいうことはありませんな。

にせ官軍という、いわれない汚名をかぶせられてからというものは、黒い霧のようなものがまといついて、重苦しくてなりません。

一刻もはやく、うたがいがとかれればと、それだけが願いです。」

こたえた金田源一郎の目は、願いをこめるように相楽総三にむけられていました。

「たしかに、我々の行動に、総督府から誤解をうけることが、なかったとはいえない。

東海道をすすむことを命じられたのに、中山道(なかせんどう=東山道)に道をとった……。」

「ちょっとおまちください。あのときの隊長の考えは、間違っていません。」

口をさしはさんだのは、若い大木四郎です。

「いまこそ、甲府と碓氷峠をおさえなければ、官軍は不利になる、というのが隊長の判断でした。

“相楽は名誉も出世も考えない。徳川が甲州(山梨県)・信州(長野県)の要地をおさえれば、官軍はどうなるか。

それだけが問題だ”といわれた隊長の言葉は、きもにめいじています。」

「それはたしかだ。我々は、天朝の先鋒隊として、なすべきことを忠実にはたしてきた。

年貢を半分にするというのも、太政官のさだめがきにあったことだ。だが、何かがかわってきている。」

「赤報隊と名のって、強盗をはたらくやからかあるというのは、本当のようですな。とんだぬれぎぬなのだが。」

金田はまゆをくもらせて、いいました。

「そのことの、もうしひらきも、総督府でするとしよう。すべてはそのときのことだ。」

相楽総三は、十日ほどまえ、大垣に前進していた総督府によびだされたときのことを、おもいうかべていました。

総督府の参謀たちをまえにして、自分の考えをはっきりさせ、誤解をとくことは、気分のいいことではありませんでした。

けれども、とにかく、「相楽を捕えよ」という命令は取消してもらいました。

またいく先々の藩で、金や食料・武器をとりたてないようにと命じられ、そのかわり赤報隊の食料と給与は総督府からあたえると、約束させたのです。

相楽総三は、総督府の命令をまもり、下諏訪で本隊の到着をまっていました。

二月二十八日、岩倉総督が下諏訪につく予定だというので、自分が宿舎としていた下諏訪の本陣をあけて、二里(七・五キロメートル)ほどはなれた樋橋(ひばし)村にうつったのも、総督府にしたがう気持のあらわれだったのです。

二月二十九日の深夜、相楽総三は、隊で一番の剣の達人、大木四郎ただ一人をつれて、樋橋村から下諏訪の総督府にむかいました。

そのあとから竹貫三郎と小松三郎が、護衛のためにみえかくれしてしたがったことを、相楽はしらずに道をいそぎました。

総督府の本営となっている下諏訪本陣の門前にたった相楽総三と大木四郎は、真夜中というのに、門前の植えこみのなかに、人のけはいを感じて、ぎゅっと身をひきしめました。

はげしい動きがおこったのは、その直後です。

「おめしにより、相楽総三まいりました。」

と、ひとこえかげて、玄関から一歩足をふみいれた二人に、数人の者がパラパラととびかかりました。

腕に自信のある大木は、とびかかってきた男をへけとばすと、相楽をかばうようにして、刀をぬきましたが、相楽はおさえました。

「大木、ひかえろ、あとでわかることだ。」

相楽は腰の大小二刀をとってなげだしました。

大木もやむなく、抜き身の刀をブスッと畳にさしました。

同時にとりかこんでいた総督側の兵士は二人にとびかかって、しばりあげてしまったのです。

あっというまのできごとです。しかし総督府にとっては、計算どおりにすすんだ、だましうちだったのです。

相楽と大木の帰りがおそいので、本陣にちかづいた竹貫三郎と小松三郎も捕えられました。

三月二日、樋橋村の赤報隊に、下諏訪の総督府から使いがきました。 |

|

「ご用があるので下諏訪本陣へ、全員集れ」という命令をそえて、相楽総三の筆で同じようなことが書いてありました。

隊員たちは、よろこびの声をあげました。

「いよいよ先鋒を命じられるのだ。」

「にせ官軍という汚名はきえる。」

西村謹吾・渋谷総司らにひきいられ、意気たからかに下諏訪にむかった赤報隊は、本陣のなかに、二、三人づつ、次々によびこまれると、かたっぱしから、しばりあげられてしまいました。

三月三日、あられまじりの雨が降りしぶく中を、相楽総三以下八名の赤報隊幹部は、町はずれの刑場にひかれていきました。

捕えられてから、まる三日、なにひとつ聞き出されることもなく、しばられたまま、土の上にほっておかれたのです。

罪ははじめからきまっていたのです。

雨とあられにうたれ、湯のみいっぱいの水もあたえられなかった八人は、やつれきっていました。

それでも、刑場までの道を、よろめきながらも、苦しみにたえてあるきとおしました。

それは、彼らが、気力と、新政府にたいして強いにくしみをもっていたからでした。

利用するだけ利用し、さいごはみちばたの草のように、ふみにじった新政府。

「右のものは、御一新の時節に、勅命といつわり、官軍先鋒嚮導隊ととなえ、総督府をあざむき、……莫大な金をとり、さまざまな悪事をはたらき、その罪はかぞえきれない。 ……よって死刑にし、さらし首にして、諸民に知らせる。」

相楽ら八人の首がさらされた刑場には、八人の罪を記した大きな高札がたてられていました。 |

|

9 五稜郭(ごりょうかく) top

① 蝦夷(えぞ)地上陸

「ブォー、ブォー」

旗艦開陽(かいよう)の汽笛が、海面をはうようにひびきました。

「ボーボーボー」と汽笛がかえってきました。開陽よりさきに、鷲ノ木村の沖についていた長鯨(ちょうげい)と大江(おおえ)がこたえたのです。

汽笛をきいて、甲板にかけあ、かった野村利三郎のほかを、雪まじりの風がたたきました。

「おお、陸地だ、蝦夷地の上陸地点だ。」

身のひきしまるような感動で、利三郎には、風のつめたさは、それほどには感じられません。

海岸は波うちぎわまで、雪におおわれています。積雪は三十センチメートルをこえていそうです。

ゆるい弧をえがいてのびる海岸線は、雪雲のなかにとけこんでいます。 |

|

ひろいすそ野だけみせている駒ヶ岳も、白一色に化粧して、みるからにきびしい、蝦夷地(北海道)の冬の姿でした。

きのう恵山(えさん)がみえたとき、艦内には活気がみなぎっていました。

いよいよ上陸のまじかなことをしったからです。

しかし、いま甲板から陸地をながめている人々の目は、かたくとざされたままでした。

上陸後に予想される政府軍との戦いや、蠅夷地の冬のきびしさを考えると、つい心がおもくなってしまうのでしょう。

「本多さま、いよいよ上陸ですね。」

利三郎は、重苦しい空気をはらいのけるように、となりで陸地をじっとみていた本多幸七郎に声をかけました。

「おお、ながいことだったが……。」

利三郎の声にふりむいたものの、本多は、口ごもるようにこたえただけで、沈黙がつづきました。

しばらくして、本多がポツリと利三郎にたずねました。

「榎本さんが、品川沖を脱出されたのは、八月のいつだったかな。」

「十九日の夜です。今日が十月二十日。

ちょうどふた月になりますが、あの夜のことは、何から何まで、昨日のことのように、覚えております。」

利三郎の言葉に力がこもりました。話したくてしかたないことを、やっと話せるようになったからのようでした。

「十九日で、すこしかけていましたが、昼をあざむくようにさえた月が、海をてらしていました。

いえ、私たち陸にいたものが、前々からのうちあわせどおりに、伝馬船やはしけで、軍艦にのりうつったのは、月がのぼるまえで暗かったのですが……。

それにしても、大胆な計画だったと思います。

新政府の監視の目をぬすんで、開陽いか、回天、燔竜(はんりゅう)、千代田形、長鯨(ちょうげい)、神速(しんそく)、美賀保(みかほ)、咸臨(かんりん)の八隻が、いっせいに錨をあげて姿をくらましたのですから。

そのとき月はこうこうとして、船かげがくっきりとうかんでいました。

よくおぼえています。そのときも、榎本さまは艦長とならんで、艦橋で指揮をとっておいででした。

立派な軍服、あのモールのついたのも、そのときと同じですね。」 |

|

|

利三郎の視線の動いた艦橋では、榎本武揚が、大鳥圭介や艦長の荒井郁之助と、何事か協議ちゅうでした。

本多幸七郎も、ちらりと艦橋をみやりましたが、すぐ利三郎のほうをむきなおって、

「それから、嵐にあったわけだな。」

と、さきをうながすようにいいました。

「品川沖を出るときから、波はたかかったのですが、まさか、あれほどの大しけにあおうとは、考えてもみませんでした。海の上の天候は、本当にわからないもので……。

私は陸育ちとはいえ、船には強いつもりでおりましたが、あの苦しみといったら、胃袋がひっくりかえったかと思われるほどでした。

この開陽艦にしても、帆柱をいため、端艇(たんてい、ボート)は三隻をうしなったうえに、舵もきかなくなって、洋上をただよいつづけましたから……。」

「あげくのはてに、美賀保、咸臨をうしなった。」

「美賀保は、銚子沖の暗礁にふれたとのことですが、咸臨は……。」

利三郎がつらそうにいいかけたとき、本多がひきとるようにいいました。

「咸臨丸が清水港で薩長に捕えられたことは、仙台できいた。

三百人ものりこんでいた兵が、あらかた降伏したとな。」

利三郎は、それにあいづちをうっただけで、本多のそばをそっとはなれました。

品川沖を脱出してからの、さまざまなできごとで、胸がいっぱいになり、それ以上、話をつづけることがつらくなったのです。

野村利三郎らののりくんだ開陽いかの軍艦や輸送船は、もと幕府の主力艦隊でした。

一八六八年(慶応四年、この年の九月から明治元年)三月、江戸城をあけわたして徳川家は降伏しましたが、徳川の家臣のなかには、新政府にしたがうことをこばんで、あくまで戦おうとするものがすくなくおりませんでした。

けれども、江戸のちかくでやった抵抗は、ことごとく失敗におわりました。

甲州(山梨県)や下総(しもうさ、千葉県)で戦った新選組はやぶれて、隊長近藤勇は首をはねられ、フランス式の訓練をうけた部隊をひきいた歩兵奉行大鳥圭介も、北関東で新政府軍を苦しめましたが、まもなく東北へおわれました。

上野の山にたてこもった彰義隊も、五月十五目、政府軍の攻撃で、バラバラになってしまいました。

そのなかにあって、強力な幕府の艦隊をにぎった海軍副総裁榎本武揚だけは、品川沖にとどまって、新政府にひとあわふかせてやろうとねらっていました。

政府軍は海軍がよわいので榎本らにてだしをすることができなかったのです。

野村利三郎は彰義隊の生きのこりてしが、上野でやぶれて、彰義隊がバラバラになったすぐあとがら、十八歳というわかさをぶつけて政府軍に抵抗するのぞみをかけて、榎本の指揮する艦隊にのりくませてもらったのです。

そのときから五ヵ月になります。

そのあいだに戦いは、利三郎ら旧幕臣にとっては、いっそう不利になっていったのです。

榎本が品川沖を脱出しだのは、蝦夷地にわたって、徳川の家臣たちの生活できる場所をうるためだと、利三郎は教えてもらいました。

しかしそれとともに、東北の諸藩が同盟して、新政府に反抗しているのをたすけることが目的だったことが、およそさっせられました。

銚子沖で大しけにあってから、艦隊がまっすぐ蝦夷地にむかわないで、仙台湾に集ったのも、そのためだということもよくわかりました。

けれども、同盟の中心となっていた米沢藩が降伏し、会津藩の若松城は包囲されて連絡もとだえました。

仙台藩に協力していた大鳥圭介や榎本武揚らの説得のかいもなく、九月十五日には仙台藩も降伏しました。

二十日間も包囲にたえていた会津が降伏したのは、その七日後のことです。

東北諸藩の同盟はつぶれ、榎本や大鳥にとっては、東北で戦うよりどころはなくなりました。

残された道は、蝦夷地でさいごの抗戦をするだけとなったのです。

仙台にいた旧幕府の陸兵がのりこんで、どの軍艦もいっぱいになりました。

二人のもと老中や大鳥圭介、新選組の指導者土方歳三などものりくみました。

艦隊は十月十二日、仙台湾をはなれ、進路を北にむけたのです。

そして、この日、一八六八年(明治元年)十月二十日、上陸予定地、噴火湾にのぞむ鷲ノ木(わしのき)村の沖についたのでした。

雪がはげしいので、上陸は一日のばされましたが、利三郎は、本多幸七郎が指揮をとる先発隊の伝令にえらばれて上陸しました。

先発隊は、箱館(いまの函館)にいる新政府の知事に、朝廷にさしだす、嘆願書をわたすためでした。

寒さははだをつきさしました。道はかたくこおりつき、足をとられてすすむことも容易ではありません。

しかし、蝦夷地には人家もろくにないだろうという利三郎の予想とはちがい、鷲ノ木村に百五十軒、森宿には二百軒と人が集り、宿舎と食料もまにあいました。

二十二日には、箱館まで二十キロメートルはどの峠下(とうげした)村にすすみました。

この夜、先発隊は政府軍の夜襲をうけましたが、利三郎にとっては、上野の彰義隊から半年ぶりの経験でした。

これが瑕夷地の最初の戦いとなりました。

急報をうけて、大鳥圭介のひきいる本隊がかけつけ、強大になった旧幕府軍は、政府軍とこぜりあいをくりかえしながら前進し、二十五日、五稜郭と箱館にせまりました。

けれども、おもいがけないことに、五稜郭には、全く人かげがありませんでした。

箱館の知事は、軍隊をひきつれて、外国船で津軽(つがる、青森県)へにげたあとでした。

五稜郭は、ふかいほりと堅固な石垣でかこまれた、星型の、日本でただひとつの西洋式要塞でした。

日本の城のようなやぐらはありませんが、

弾薬庫や食料庫がいくつもあり、強力な大砲を十一門もそなえていました。

無人の要塞にのりこんだとき、本多幸七郎が、利三郎にこごえでいいました。

「かりに、食料と弾薬を充分にそなえて、五百人でまもれば、日本じゅうを敵にしても、城はおちなかったろう。

敵が戦わずに逃げてくれて、全く幸運だった。」

二十五日に箱館の占領もおわり、榎本海軍副総裁は、艦隊をひきいて箱館にはいりました。

十一月一日、箱館湾には、占領をいわう二十一発の砲声が、とどろきました。

② 蝦夷地の政府

「利三郎、総裁がきまったぞ。」

まもなくはじまる市中行進の身じたくをしていた野村利三郎に、隊長の本多幸七郎が声をかけました。

声にはずみがありました。

「榎本さまですね。私には、それ以外に考えられません。」

利三郎は確信ありげに、こたえました。

「さよう。榎本さんは百五十五点、つぎの松平さんが十五点だ。

いまとなっては、榎本さんをおいて、適任者がいないことは、だれも承知している。

おまえだって入札の資格があれば、榎本さんだろう。」

「でも、入札とはおもいきったことをなさったものですね。

メリケン(アノリカ)の制度とかききましたが、榎本さまのお考えでしょうか。」

利三郎にとって、「入札」ということは、おもいがけないことでした。

「入札」とは、いまの選挙の投票にあたることなのです。

五稜郭と箱館を占領した旧幕府軍は、休むまもなく松前藩を攻撃し、松前藩の本城である福山城をおとし、北の江差も占領したので、松前藩主も津軽にのがれました。

こうして蝦夷地は、完全に旧幕府軍がおさえてしまったのです。

それでも、榎本たちは、反乱軍とみなされることをさけて、徳川一族に蝦夷地をあたえてほしいと政府に願いました。

そのいいぶんは、徳川の血をひいた総裁のもとに、徳川の家臣が住みついて開拓をすれば、飢死にをまぬがれるし、北方の警備にも役だつから、政府にとっても都合がいいだろう、というのです。

外国には政府と旧幕府軍にたいして、中立をまもってほしいと、箱館の領事をとおして、たのみました。

しかし政府が、榎本たちの要求を受入れるはずがありません。

けれども、榎本たちにとっては、瑕夷地をおさめる政治のしくみは、一刻もはやくつくらなければならないことでした。

そこで、榎本は、アメリカ合衆国の制度を手本として、十二月十五日、士官以上のものの入札で、役人をえらぶことにしたのです。

利三郎がおどろいたのは、むりもないことです。選挙で役人をえらぶなどということは、それまでの幕府や藩のしくみでは想像もつかないことだったのです。

総裁榎本武揚につづいて、副総裁松平太郎、海軍奉行荒井郁之助、陸軍奉行大鳥圭介が、次々と入札できまりました。

地方の民政にあたる箱館奉行、松前(まつまえ)奉行、江差(えさし)奉行もえらばれました。

こうなれば、小規模とはいえ、五稜郭を本拠とする、蝦夷地の独立した政府ができあがったといえるのです。

この日、箱館の町は、新しい政府の誕生をいわう式典で、一日じゅうにぎわいました。

砲台がうちならす、「ダーン、ダーン」という百一発の祝砲を合図に、箱館港に停泊してした軍艦も、いっせいに祝砲をうって、こたえました。

どの軍艦も、マストのてっぺんから、艦首と艦尾までいろとりどりの旗でかざられていました。

祝砲を合図に、利三郎らは、箱館の町を、ラッパ手を先頭にたてて、行進をはじめました。

総裁・副総裁も乗馬ですすみます。

ラッパの音て町角にとびだした箱館の住民は、ラシャ(羊毛製)の上衣にダンブクロ(ズボン)の西洋風の軍服をきた利三郎ら護衛兵を、ものめずらしげにながめていました。 |

|

利三郎のすぐうしろの、馬にまたがったフランス士官の姿をみつけると、住民たちの目はいっそう好奇心にかがやきました。

フランス人は、士官と兵隊あわせて十人いました。西洋式の軍事訓練をほどこすために、幕府にまねかれていた彼らは、榎本らをたすけに、フランス公使館をぬけだして、箱館まで行動をともにしたのでした。

住民の目を意識しながら、胸をはって歩いていた利三郎は、住民の表情の中に、成立したばかりの蝦夷地の政府への期待といりまじって、不安と不信のかげがあるように感じました。

それは、けっして利三郎の思いすごしではなく、ときがたつにつれてはっきりしてきました。

蝦夷地の政府は、住民にこれまでどおり商売することを保障したり、軍隊の規律をきびしくして、住民に迷惑をかけるものがあればうったえるようによびかけて、住民の不安をとりのぞこうとしました。

けれども、貿易は下火になり、箱館をはなれる商人もすくなくありませんでした。

沿岸漁業のでかせぎ人もへる一方でした。

蝦夷地の政府の財政が苦しいので、大商人には御用金を大量にかけたり、ばくちを公認して税をかけたりするうえに、強制的に労働にひっぱりだした貧民には、わずかな給与しかあたえません。

利三郎ら兵卒だって、すずめの涙ほどの給料しかもらえなかったのです。

食料のたくわえもとぼしくなっていました。

蝦夷地の住民の不満が強くなるのはあたりまえのことでした。

住民のなかに、遊撃隊と名のる秘密の組織がつくられて、蝦夷地の軍隊の動きを、こっそりと青森の新政府の役所に報告するようなこともあったのです。

蝦夷地の政府は、しだいにゆきづまっていきました。

しかし榎本総裁の方針の中には、若い利三郎に目をみはらせるような、新しいものがあったことも事実でした。

食料の自給をはかり、主食は米にかぎることはないといって、寒い土地にあった麦作をすすめました。

そのためにヨーロッパの農法をとりいれようともしたのです。

しかし、新しい思い付きが、べつの面で大きな問題を生むことがあって、利三郎は心が迷うこともありました。

一八六九年(明治二年)二月、箱館郊外で農場を経営していたプロシヤ人ゲルトネルに、七重村を中心とする三百万坪(約一〇〇〇ヘクタール)の土地を、九十九年間租借することを認めてしまったことなどは、そのいちじるしい例です。

九十九年間の租借というのは、ほとんど永久に権利をあたえでしまうようなものです。

榎本総裁が、ヨーロッパ式の大規模な農法をとりいれるために、ゲルトネルの協力をえようとする考えは、利三郎にもわからないではありません。しかし、

「これはまずい。日本の土地を異人にただで与えることになる。」

と、はきすてるようにいった、本多幸七郎の怒りは、利三郎も同じでした。

③ 落城

「きたぞ!」

石垣の根もとに身をふせると、「ズッシーン」という、炸裂音と一緒に、パラパラと、頭に泥がかかります。

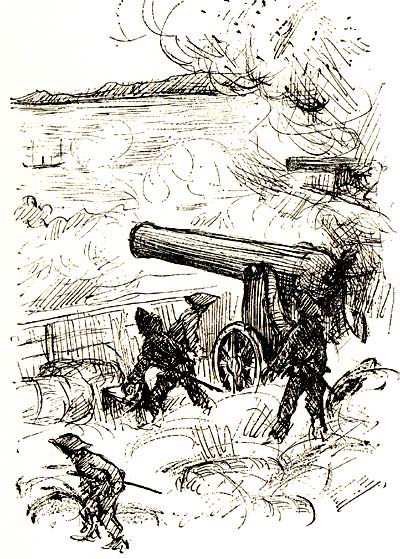

政府の軍艦甲鉄(こうてつ)からのはげしい砲撃で、難攻不落をほこった五稜郭の石垣は、何ヵ所もくずれ、建物がかたむきました。

五稜郭をまもる利三郎らも、危険な屋内をさけて、石垣の下に畳をしいて、いちじをしのいでいるのです。

政府軍の攻撃は、四月九日の乙部(おとべ)上陸からはじまったのです。

それから一ヵ月あまり、旧幕府軍は、一歩一歩後退をつづけ、いまは五稜郭と、弁天崎・千代ヶ岱(おか)のふたつの砲台を残すだけとなっていました。

箱館港も完全に政府の海軍におさえられてしまい、甲鉄艦からの強力な砲弾が、うなりをたてて五稜郭におちてきました。

去年の冬、江差の海岸で、トラの子開陽艦が暗礁にのりあげて沈没したうえ、神速・高尾の二艦もなく、旧幕府軍の海軍力は、すっかりおとろえていました。

逆に政府軍は、アメリカ製の最新鋭艦甲鉄を手にいれたのです。

蝦夷地で孤立していた旧幕府軍にとって、海軍力の不足は、とりかえしのつかないものでした。

勝敗ははっきりしていました。政府軍から降伏をすすめる使者が、五月十三日におとずれました。

つづいて十五日にも、利三郎のまわりからも、夜にまぎれて、姿をくらますものが、一人、二人とでました。

五稜郭にみきりをつけ、城壁をのりこえて逃亡したのにちがいありません。

十五日の弁天崎砲台の降伏につづいて、政府軍の猛攻にこたえてきた千代ヶ岱(おか)砲台も、十六日の明方に占領されました。

攻撃のあいまをぬって、石垣にのぼると、箱館の町に黒煙があがっていました。 |

|

――箱館の住民は、我々をあっさりと見放しした。政府軍は、民衆をどうつかんでいくだろうか。――

利三郎は、祝典の行進の日に目についた、民衆のなかの不安と不信のかげを、思い浮かべました。

そのときです。陣屋のほうがにわかにさわがしくなりました。

「大変だ。榎本総裁が……。」

という声が、きれぎれにききとれました。

総裁榎本武揚は、これ以上戦うことはむだだと考えたのでしょう。

部下の命を救うため、切腹しようとして、まわりのものにとめられたというのでした。

総裁榎本武揚・副総裁松平太郎・陸軍奉行大鳥圭介・海軍奉行荒井郁之助の四人が降伏のために、五稜郭に残る将兵にわかれをつげたのは、一八六九年(明治二年)五月十八日の早朝のことでした。

利三郎の顔は、涙でゆがんでいました。

そんな利三郎に、本多幸七郎が、父親のようにやさしく、しかしきっぱりといいました。

「利三郎、もうなくな。幕府につながるものは、ほろびる運命にあったのだ。

これからは、おまえたち若い者の時代だ。生きて、新しい道をゆくのだ。」

top

**************************************** |