|

****************************************

Index 江戸から東京へ(その一 その二 その三 その四 その五)

|

江戸から東京へ(その四)

10 明治の世直し

①五枚の立て札

②やあやあ一揆

③さらし首 |

11 長州藩諸誅の反乱

①遊撃隊に不満がくすぶる

②諸隊、脱走にふみきる

③ついに反乱④諸隊弾圧のねらい

12 政府をうごかした人々

①大名の上に立つ

②大商人とむすびつく政治

③政府をはなれる西郷 |

10 明治の世直し top

① 五枚の立て札

会津若松の城が、官軍(新政府の軍隊)に占領されてから七日めの一八六八年(明治元年)十月一日、会津のまちは、人々のはずんだこえで、にぎわっていました。

「ご政治むきがかわって、御一新だとよ。」

「そうさな。おらたちも、ようやく日のめをみることができるか。」

高札場では、村人たちが、大声で話合っています。

長い間、やれ年貢だ、やれ人足だと、人々を苦しめてきた大名の松平家にかわって、天朝さま(天皇)のさしずで、民政局という役所がつくられ、会津のまちにも、御一新になったというおふれがでていました。

彦次郎も、高札場の人ごみにまぎれこんで、大人たちの話をきいていました。 |

|

「民政局のおふれではな、会津藩だとか官軍だとか、なわばり争いのような名前でよぶやつは、取り締まるとかいてある。 おらたち、貧乏百姓にとっては、元々なんのかかわりあいもないことだが、えらく世の中がかわったものじゃ。」

字の読めるらしい男がいうと、

「とんでもねえ。御一新はおらたちにかかわりあいが、おおありだ。

今度のいくさで、田畑をふみつぶされ、家がやかれたところからは、年貢をまるっきりとらねえ、というおふれもあるそうじゃねえか。」

「おらもきいたぞ。食えない人たちには、米や銭を天朝さまがわけてくださるそうだ。」

彦次郎はまだ十三歳でしたが、大人の話をきかながら、御一新というのは、ありかたいものだと思いました。

いつもみなれた会津のお城がもえたときは、ちょっとさびしい気もしましたが、官軍が勝ってよかったと思いました。

そのうちに、高札場の立て札がかえられたといううわさがながれました。

高札場には、百姓・町人につげる五枚の立て札が、たてられたのです。

それは、もともと、百姓一挨やキリシタンを禁じた立て札をうらがえして、そこにかかれたものでした。それは、

“一揆・徒党(仲間を組むこと)を禁止する。”

“かってに土地をはなれてはいげない。”

“キリシタンは、これまでどおり、厳重に禁止する。”

といったような江戸幕府のときのものを、そのままひきついだだけの、全くかわりばえのしない立て札でした。

「御一新だ、御一新だ、というから、すっかり世の中がかわるのかと思ったら、なんだい、あの高札(こうさつ)は……。」 彦次郎の父親の弥兵衛が、はきすてるようにいいました。

「おらたち百姓をだまくらかすにも、ほどがある。古い高札を裏返しただけじゃねえか。なかみは、御一新じゃねえ。」 勘右衛門(かんえもん)も、ぼやくようにいいました。 |

|

十月四日のこと、近所の衆が、弥兵衛(やへえ)の家の縁さきに腰かけて、しぶ茶をすすりながら、世間話をしているうちに、話は御一新にとびました。

「年貢だってやれ全廃するの、半分にへらすのというふれこみだから、官軍にみかたして、城へぬける道を案内したり、おらたちのとぼしい食糧をわけてやったりしたのだ。

城がおちて、自分たちの天下になったら、けろりとしている。」

弥兵衛が勘右衛門につづけると、弥兵衛の息子で、彦次郎の兄の弥助が、顔を赤くしていいました。

「全く、そうだよ。年貢を半分にするというのは、よくきいてみれば、戦争で、まるっきりかりいれのできなくなった田んぼだけだとよ。」

「本当かい、そりゃ。するとおらたちは、いままでどおり、年貢は、きもいりさま(村役人)をとおしておさめなけりゃならねえのか。」

びっくりしたように、茂兵衛がいいました。

「あたりまえだよ。米一粒とれない田んぼからだって、去年の半分の年貢はおさめろ、というんだぜ。」

弥助は、戦争で会津藩の人足にとられて、あちこちとあるかされたので、いろいろな情報をもっていました。

茂兵衛は、せきこむように、

「すると、きもいりさまは、お役所からのお達しを、そのままひきうけたというのか。」

とたずねました。

「きもいりがおらたちのめんどうをみてくれるわけがない。あんな頭の古い連中のことだ。

松平さまのときと変りはないんだ。上からの命令を、下へおしつけるだけさ。」

と弥助がいったとき、弥兵衛が、みんなの意見をおさえるように、

「まってくれ、みんな。いま、ここで、ぐちをこぼしてばかりいても、しかたがあるめえ。

新しい世の中がきたのなら、それなりに、新しいやりかたでやってもらわなけりや、いままでこらえつづげてきたこの胸がやりきれねえ。

どうだ、ひとつ、藤吉さんに話をもちかけてみてよ……。」

といいました。

「そうだ。藤吉さんなら、いい知恵があるにちがいねえ。」

「善はいそげというから、すぐ、藤吉さんに、ここにきてもらっては……。」

村の衆は、ひざをたたくようにいうと、

「おい、彦、ひとっぱしりいってこい。」

縁がわのすみで、大人たちの話をこっそりきいていた彦次郎に、弥兵衛がこえをかけました。

ほいきた、というように彦次郎は、いっさんにかけだしました。

藤吉はこの勝常村きっての早耳で、そのうえ物知りでした。

会津領のことだけでなく、たとえば、福島のまわりの信夫(しのぶ)・伊達(だて)二郡におこった三年まえの「世直し一揆」を、いちはやく村人に知らせたのも、藤吉でした。

ついさきごろの八月一日に、郡山の町でおこった打ちこわしの話をしてくれたのも彼だったのです。

早耳の物知りというだけでなく、藤吉は、そのうちに会津でも世直しをやらなければ、おらたちの暮しむきはよくならねえと、いつも弥兵衛たちに、こっそりみみうちしていたのです。

彦次郎にとって、父親の弥兵衛からきいている藤吉という人は、ひそかに尊敬している人物でした。

「三年前からつづいておきている信夫(しのぶ)・伊達(だて)の世直しのことだが、あれは六万人の百姓衆が集ったのだ。

だから、板倉さま(藩主)も、お手上げになった。

新しい税をかけることができなくて、“税は、いままでどおり”と、高札をたてるはめになったのだ。」

二、三人の衆をつれてやってきた藤吉は、弥兵衛たちにいいました。

ひと役かった彦次郎は、“おめえも、きいていていいぞ”という父親の目のあいずで、今度は大きな顔をして、大人の話の仲間にはいりました。

「六万人かあー。」

弥助は、はでにうなりましたが、藤吉はちらっと、そちらへ目をやっただけで、つづけます。

「そのとき、打ちこわしにあったのは、百五十軒。どれもこれも、大地主や大商人だ。

それにひきかえ、打ちこわしの先頭になった金原田(かねはらだ)村の八郎さんは、“世直し大明神”だというので、あがめられたそうな。……うん、まだ、あるぞ……。」

藤吉がひといきいれて、弥兵衛がついてくれたしぶ茶をすすりました。

だれの目も、藤吉の口もとにそそがれ、彦次郎は先をさいそくするように、ひざをのりだしました。

「郡山ではな、今度のいくさのさいちゅうに、町方で大商人に打ちこわしをかけたそうだ。

中心となったのはおらたちと同じ貧乏百姓や宿場の馬方だ。

“会津軍がやってきたぞ”とさけんで、きもいりの家へおしいり、書きつけをやぶりすてたり、土蔵から質物(借金するために、質入れをした品物)をとりだしたりしたそうだ。

これは八さく(八月一日)のことだが、十四軒も、うちこわしたと。」

「なるほど、さむらいとおらたちの間にはいって、ぼろもうけをするきもいりのことだ。

やっつけられるのはあたりめえだ。この村のきもいりだって、このさいきっぱりやめてもらわにゃなるめえ。」

「そうだ、そうだ。きもいりがなんだ。」

興奮した声が、はねかえりました。

「全くそのとおりだ。

きもいりを変えもせず、そのまま役につかせている民政局も、おらは信用できねえな。

あの五枚の立て扎が、だいいち気にいらねえ。」

藤吉は話を、たくみに現在のことにもっていきました。

「気にいらねえのは、おらたちだけではねえ。

大沼郡では、滝谷組の村々で、世直しがはじまったそうだ。

そう、きのうのことだ。五畳敷村へは、二千人もおしかけて、きもいりの家に打ちこわしをかけたあと、東川・飯沢村・大成沢村へと、そのへんまできいたのだが。

まだまだひろがるというぞ。おらたちも、ぼやぼやしていられなくなった。

どうだ、腹をわって、まわりの村とも話合うとするか。」

「藤吉さんのいうとおりだ。だまってちゃいられねえ。」

わかい弥助が、しっかりした声でいうと、弥兵衛も茂兵衛もうなずきました。

彦次郎も、一人前のように腕をくみながら、こっくりと首をたてにふるのでした。

② やあやあ一揆

「トーン、ドドーン」という合図の太鼓のひびきを背に、彦次郎は村のなかをはしりまわっています。

藤吉が中心となってかいたふれ状をまわすためでした。

“世直しをするから、なた・かま・のこぎり、なんでもいいから道具をもって集れ”

と、ふれ状は簡単なものでしたが、それがどんな意味をもっているか、村人にはすぐにわかりました。

大沼郡からはじまった世直しのさけびは、会津領の村々へひろがり、十月十五日には、北会津郡荒井村でも世直しがおこり、勝常村のある河沼郡でも、高久組の村々がたちあがったということが、しれわたっていたからです。

あの日から藤吉が指導者となって、勝常(しょうじょう)村がくわわっている笈川(おいかわ)組の村からを代表する十人あまりの農民が、まい晩のように勝常村の妙興寺に集って、世直しの計画をたてていたのです。

十月十八日の夕方、各地のようすをさぐりにいった仲間が、大沼郡で、またまた打ちこわしがはじまったという報告をもって、とんできました。

しかも、十月三日のときより、はるかに多くの村々にひろがったというのです。

藤吉たちの決意はかたまりました。そうして、ふれ状がかかれたのです。

彦次郎が、ふれ状をひとあたりまおして妙洲寺にかけもどったときには、村人はぞくぞくと集っていました。

本堂の階段の上にたった藤吉が、集った人々に、力づよくうったえかけました。

「みなの衆、ぼやぼやしてはいられないぞ。北会津でも、この河沼郡でも、世直しがはじまった。

大沼郡では、いっそう大きな打ちこわしがおこっているのだ。

天朝さまの世になったからといって、おらたちの暮しは、いっこうによくならねえ。 いまこそきもいりをつぶして、世直しするときがきたのだ。」

何日もいそがしくすごしたためでしょう、

藤吉の目は血ばしっていましたが、声にはいつものようなはりがありました。

「まず、村のきもいりの兼子の家をてはじめにたたきつぶそう!」

彦次郎は、これからなにがおこるか、それを想像すると、緊張でひざがふるえました。

「さて、みなの衆、よくきいてくれ。このたびの一揆は世直しだ。 一軒一軒へのうっぷんばらしてはない。家をこわしてまわるだけではない。 世直しのため、これからあらためてもらいたいことを、きもいりに知らせるのだ。

みんなの衆が、日ごろ考えていることを、あげてくれ。」 |

|

藤吉のせわで、村の衆の要求がまとめられました。

“古いきもいり(役人)はやめさせ、新しい村役人をおらたちがえらびだそう。”

“いままでにとりあげた土地を、百姓におけろ。ふる証文はやぶりすてろ。”

“質物はかえし、借金証文はもやせ。利息を高くする商人をとりしまれ。”

“むこう三年間は年貢をとろか。ゆくゆくは金納(金でおさめること)にしろ。うるしの税は四割にさげろ。”

“田畑の作物を、自由に売らせろ。”

“伝馬(馬をつかう宿駅の運送)の人足はごめんだ。やらせるなら、日当をはらえ。”

“今年は小作米はおさめない。小作地は、もともとはからたちの土地だ。おらたちにかえせ。” |

藤吉を先頭に、白い大きな布地に墨黒々と“肝煎征伐”(きもいりせいばつ)とかいたのぼりをたて、佐野・中目(なかのめ)二村の農民もくわえた世直し一揆勢は、「やあやあ」とときの声もすさまじく、きもいり兼子駒次の家をとりかこみました。

けはいをさとった駒次は、すがたをくらましたあとでしたが、藤吉の「かかれっ!」のひとこえで、きもいりの屋敷は、あっというまに、うちこわされてしまいました。

「おもいしったかっ!」

農民たちのいかりのこえで、いっそう気勢があがりました。十八日の八時ごろでした。

「つぎは、扇田村の鈴木の家だ。」

何人かがさけぶと、「そうだっ!」とばかり、一揆勢は扇田村へとむかいます。

一揆勢をむかえてふるえあがった鈴木の家では、たかはり提灯とかがり火で屋敷の内そとをてらしたうえ、にごり酒(どぶろく)を一揆勢にふるまおうと、大樽に用意していました。

きもいりの鈴木重嗣は、腰に大刀をさし、ものものしいすがたで、一揆勢にあいさつをしました。

けれども、ごうまんでしられた鈴木とはおもえないほど、うろたえそして下手にでていました。

「一揆のみなさま、ご苦労さまでございます。さあさあ、お酒なり、握り飯なり、おあがりなさい。

わらじもおもちください。ご用の品は、なんなりとおもちなされ。」

藤吉らは、鈴木のそんな言葉をききながして、家のなかにおしいろうとしました。

鈴木はまっさおになりながらも、刀に手をかけ、

「家をつぶすも、もやすも、あなたがたのかってでしょう。

だが、私が一揆勢をこのようにねぎらっておるからには、家におしいることは、おゆるしくださせ。」

と、せいいっぱいの威厳をたもちつつ、たのみました。

――なにを、このやろう。――

と藤吉はおもいましたが、ぐっとこらえて、

「ようし、今晩のところは、みのがそう。」

といいつつ、うしろをふり帰って、一揆勢にむかってさけびました。

「みなの衆、酒でひと息いれて、つぎへむかおう。」

一揆勢は、酒をがぶのみすると、「やあやあ」のこえを夜空にこだまさせて、つぎの中台(なかだい)村へとむかいました。

中台村の小沢の家をうちこわしたときは、まるで大きな雷がおちたようでした。

本宅をこわすと、隠居、土蔵から納屋にいたるまで、柱をきって、「よししょ、よいしょ」とひきたおし、家財道具は道路になげだして、ひとつずつうちこわし、帳面や証文をひきだしては火をつけました。

このあいだにも、藤吉ら先頭にたった農民は、みんなに注意していいました。

「おらたちは、ものとりではないぞ。ぶちこわすことはかってだが、けっして盗むでねえ。」

北田村ではきもいりの桝取(ますとり)の家をうちこわし、常畑(じょうばた)村・上樽川村・熊川村・森台村などの村々のきもいりの家も、次々とうちこわしてすすみました。

すすむにつれて一揆勢は、雪だるまのようにふくれあがりました。

一揆のいきおいが激しくなるにつれて、地主や大商人のなかで、一揆に降参してくるものもふえました。

森台村の地主の古兵衛は、降参して一揆の旗もちにされ、“肝煎征伐”(きもいりせいばつ)ののぼりをかついで、一揆にしたがいました。

笠目(かさめ)村の芦沢半七郎、田中村の谷沢弥七らは金を五両だして、ゆるしをこいました。

一揆にいれてもらえないで、村に残った彦次郎の耳にはいってくる知らせは、このような華々しいものばかりでした。

彦次郎は興奮で、よくねむりもせずに、一夜をあかしました。

十九日になっても、一揆はいっこうにおとろえません。

あらての農民が勝常(しょうじょう)村へおしよせて、前夜からの一団に合流すると、北田村から粟宮(あわみや)村へと、打ちこわしをかけながらすすみました。

村によっては、一戸に一人とか、十五歳以上六十歳までの全員とかが、一揆にくわわるようになっていました。

しかし高瀬村の甚右衛門の家におしかけて、のこぎり、なたなどでうちこわしを始めたとき、情勢は大きくかわりました。

米沢藩兵がせめかけてきたのです。

「しまった、兵隊だ。ひけ、ひけ。」

めざとく、みつけて一揆勢はサッとしりぞきましたが、にげおくれた万吉は、きりたおされてしまいました。

「米沢の兵隊は、会津の民政局がさしむけたのだ。

民政局になっても、やることは会津藩とかわりはないな。 よし、古新(こしん)村へむかおう。」

藤吉はくやしそうに、方向をかえさせました。

しかし古新(こしん)村のほうからも鉄砲をうってきました。

こうなっては、ひきあげるよりほかありません。藤吉は解散を命じました。

「兵隊がでてきたのじゃどうにもしようがない。残念だが解散だ。

このうえは、会津の民政局へ願書をだして、要求するよりほかはない。」

勝常(しょうじょう)村にかえった藤吉は、米沢鎮撫(ちんぷ)役所にあてて、願書をかきました。

「きもいりの三悪人、角田平蔵、佐藤孝之助、遠藤伊惣次(いそうじ)の品物とりあげ、身がらを一揆組にまかせていただければ騒動はしない。 三人の身がらをまかせてもらえないなら、三人宅におしかけてうちこわす。

そのときは役所にあらかじめとどけでる。 うちこわされたきもいりどもが、我々百姓を賊といいふらし、百姓も打ちこわしをするというので、はやく三人を我々にまかせてほしい。」

など、役所あての五通の願書を、竜現寺の住職にとりつぎをたのみました。

③ さらし首

彦次郎は、兄の弥助の腕にしがみつくようにして、藤吉の首をみつめていました。

髪をふりみだしたまま、川原にさらされた藤吉の首は何事かを、うったえているように思われてなりませんでした。

けれども、彦次郎は、そのことを口にださないで、ただだまってみつめていました。

いや、だまっていることで、涙をおさえていたのです。

弥助だって同じおもいだったにちがいありません。

なにかをしゃべれば、それと一緒に涙がながれそうでした。

夕闇がせまって、ひえびえとした風に枯草がカサカサとうごきました。

藤吉のみだれた髪もうごきました。

会津領にふきあれた世直し一揆が、ともかくおさまったすぐあとのある日、民政局の役人がおしかけて、藤吉をとらえました。

いうまでもなく、河沼郡の世直し一揆の主謀者だというのです。 |

|

藤吉が死刑になるということは、とらえられたときからきまっていました。

村じゅうは大騒ぎになりました。

なんとかして藤吉をすくおうとしました。

けれども、いったん解散してバラバラになったあとでは、農民たちをひとつのまとまった力にすることは、おいそれとできません。

きもいりたちも、藤吉をもらいさげようとしました。

もし藤吉が死刑になったら、再び農民の怒りが、自分たちにむけられてくることをおそれたからでした。

農民たちが最後の希望をつないだのは、藤吉が米沢鎮撫役所にあててさしだした願書でした。

けれども、願書は、役所にはさしだされていなかったのです。

藤吉からとりつぎをたのまれた竜現寺の住職が、きもいりたちから五十両で買収され、その願書をにぎりつぶしていたのです。

けれども、たとえ願書が役所にとどけられていたとしても、藤吉の命がたすかったかどうかわかりません。

民政局は、このさい、一揆の根をかりとってしまおうとしていたからです。

藤吉はあらなわでしばられ、西川原につれだされ、大勢の村人の泣き叫ぶなかで、民政局の役人に首をはねられたのです。

ちょうどそのころ、藤吉の遺志をひきついだように、南会津郡の村々に、はげしい一揆がおこっていました。

11 長州藩諸隊の反乱 top

① 遊撃隊に不満がくすぶる

長州(山口県)山口の遊撃隊の兵舎で、数人の隊士たちが、真剣なかおつきで、話合っていました。

一八六九年(明治二年)の一月はじめのことです。

「かねがね、諸隊を解散して、新しく常備軍を編成するという話があったが、いよいよほんぎまりになったらしい。

このさい、我々隊土たちの前々からの不満をうったえでようではないか。 今夜、こうして集ってもらったのも、ほかならぬそのことだ。」

この座のまとめ役らしい、あごひげをのばした中年の隊士がいいました。

「我々が外出して門限におくれると、きびしく罰せられるが、隊長は私用で何日もとまりあるいて帰ってこないことがあるぞ。」

まちかねていたようにこういったのは、小ぶとりのあから顔の隊士でした。 |

|

「そうだ。隊長が病気のときは、隊の費用でゆっくり保養するのに、我々隊士には、戦いでうけた傷のてあての費用さえ、一文も出さないではないか。」

さっきから、左手でひざをさすっていた小柄な隊士が、思いつめたようにいいました。

去年の戊辰の戦いでうけたひざの傷が、さむくなってうずきだしたのでしょう。

「諸君!」

色あせて二、三ヵ所つぎのあたった軍服をきた、長身の隊上がたちあがりました。

「この軍服をみてくれ。去年、東京で支給されたものだが、このとおりだ。」

「わしのだとて同じようなものだ。」

そういえば、どの隊上の服も、にたりよったりでした。

こうして、日ごろの隊上たちの不満が、つぎからつぎへとだされました。

それらのほとんどが、幹部の不正にたいする抗議でした。

ここに集ったのは、隊の嚮導(きょうどう、下士官)たちで、一般の隊士たちと一緒に暮していたので、その気持をよくしっていたのです。

「いいかな、いろいろと諸君のうったえたことをまとめて、藩庁へ申し出よう。」

そう、あごひげの隊士がいいかけたとき、あわただしく、一人の隊士がかけこんできて、いいました。

「大村兵部大輔(ひょうぶだゆう、大村益次郎)が死んだ。」

「なに、大村が死んだと。」

「天罰だ。」

大村益次郎は、長州藩士でしたが、維新につくした手柄で、新政府の兵部大輔(ひょうぶたいゆう)という、軍事の最高責任をあずかる地位に出世していました。 かれは軍事上の責任者として、西洋風の強力な政府直属の軍隊をつくろうとしていました。

そのためには、まず、諸藩ごとにある藩兵を整理し、そのうえで、徴兵制をしくことが必要だと考えていました。

けれども、それは、藩兵である武士にとっては、長い間もちつづけてきた武士の特権がうばわれることになったし、武士のなかには西洋風をきらう気風も強かったので、大村は武士たちからは、ひどく憎まれていたのです。

この年七月から、大村は大阪の兵営所、宇治の火薬製造所に予定された土地の下見のために京都に出張していました。 |

|

そして、京都の長州藩邸に滞在ちゅうの十月四日、長州藩の団伸次郎(だんしんじろう)、神代直人(かみしろなおと)ら八名におそわれて、重傷をおったのです。

団伸次郎らは、はげしい撰夷論者でかねてから、大村益次郎を暗殺する機会をねらっていたのです。

大村は大阪の病院で、てあつい看護をうけていましたが、十一月五目、ついにいきをひきとったのでした。

「団氏らも、これで本望をとげたことになった。めでたいことだ。」

いつも攘夷を論じている、目付きのするどい隊士がいいました。

「大体、貴公たちは、隊の幹部の不正をただすとばかりいっているが、攘夷の大義をわすれては、弱虫のなきごとだ。上申書(上役にだす意見書)にすじがねがとおらんのではないか。」

攘夷論の隊士はこういって、ぐっと一座をみまわしました。

隊上たちのおいたに、なんとなくしらけた空気がながれました。

彼らのおおくに、そんなにはげしい攘夷論者ではなかったのです。

「いや、戊辰の戦いで我々が勝った原因のひとつは、洋式の武器と訓練だ。

問題はだ、いまのくさった幹部をそのままにして、兵制をあらためようとするところにあるのではないかな。」

あごひげの隊上は、上手に話をきりまわしました。

「藩庁は今度の改革で、諸隊から兵士をえらび、それで常備軍を編成するといっている。

とすれば、いやでも、除隊しなきゃならんものもでるぞ。それでもいいのか。」

「ばかな、戊辰の戦いで功績の第一けんか遊撃隊だ。それを解散させると!」

また、議論がかっぱつになりました。

「きくところによると、傷病者と四十歳以上の兵士は、除隊になるというが……。」

ひざをいためている隊士が、元気のない声でいいました。

「すると、このあしらか。」

そういって、こぶしでドンと卓をたたいたのは、猟師あがりの隊士でした。かれは、一八六三年(文久三年)、来島又兵衛にひきいられて京都にのぼった、猟師隊八十名のときからの、歴戦の勇士でした。

「貴公のように、手柄もあり、幹部と生死をともにしてきたものは、少なくない。

しかし藩庁は、それはもうすんだことだと考えているとしか思えないのだ。

いや、あのころの、ほこりたかい隊員をのぞくのが、今度の改革のねらいのひとつかもしれんぞ。」

あごひげの隊士は、にがにがしくかおをゆがめました。

たしかに新政府や藩は、諸隊にかかる経費をへらすためだけでなく、新政府や藩に忠実な軍隊をつくろうとしていたのです。

こうした会食が何回かひらかれ、隊士たちの意見を、十四ヵ条にまとめて、十一月十四日、藩庁にだしました。

② 諸隊、脱走にふみきる

「二干人もそろってぬけだすとは、えらいことじゃ。」

「勝坂の関所の役人衆は、諸隊の大軍をみて、こしをぬかしたというぞ。」

「それはおもしろい。勝坂ではなくて、負け坂の関所だな。」

宮市の町は、諸隊のぱなしでもちきりでした。

十二月三日、山口にいた遊撃隊、奇兵隊、振武隊、整武隊の諸隊の兵士約二千名が、とつぜん山口をてて、この宮市(みやいち)にはいってきたのです。

宮市は山陽道にそった町です。

南には三田尻(みたじり)の港をひかえ、北は勝坂(かつさか)の関所をへて、鯖山(さばやま)ごしに山口につうじる、要所でした。

町の要所要所には、諸隊の趣意書がはりだされていました。

それには、藩庁が遊撃隊の申入れを受入れるどころか、全員除隊だとか、解散するとおどかしたと、これまでの経過を説明し、最後のところにはこう書いてありました。

「我々は、藩庁の重役の心をうごかすには、もはやこれいがいの手段はないと考えた。

そこで諸隊の有志がこぞって、山口をはなれたのである。

百姓・町人には、迷惑はかけないから、安心するように。」

このころ、藩庁は常備軍を配置して、諸隊にたいする警戒をつよめました。

一方、諸隊は宮市から膃坂までの要地十八ヵ所に砲台をきずき、あちこちに番兵をおき、斥候をだして、常備軍の動きに注意していました。

宮市の諸隊の本隊は、武装した隊士が警備にあたり、伝令があわただしく出入りしていました。

その本陣に、数人の農民がたずねてきたのです。

農民たちのなかで、一番がっしりした体つきの男が口をきりました。

「私たちは、このちかくの百姓です。みなさんのお仲間のはしにくわえていただこうと思って、まいりました。」

「わしらも、藩のお役人衆にはうらみがあります。

今年も凶作だというのに、お年貢はたんまりとられるし、どうもなりません。」

「御一新、御一新といっても、これでは公方様のときのほうが、まだよかったほどです。」

農民たちはこういって、たのみました。

この年は全国にわたって一揆がおおく、長州藩でも貧農が中心となって、庄屋などの村役人の不正をただす一揆がそこここにおこり藩庁もてをやいていたのです。

このような新政府や瀋庁に不満をもった人々は、農民だけでなく、町人や貧乏な士族も、藩庁に反抗する脱走諸隊に期待して、くわわるようになっていたのです。 |

|

この人々を、そのころは 「新付(しんづけ)の兵」とよんでいました。

「まあ、まて。だれでも、というわけにもいかんのだ。」

隊士がそういって話をつづけようとしたとき、一人の伝令がかけこんできました。

「佐々木さん、藩庁から、使いです。」

「なに、藩庁から?」

佐々木とよばれた隊士は、ピリッと顔を緊張させると、農民たちをまたせて、おくにはいりました。

それからしばらくののち、脱走諸隊の幹部は、藩庁の使者と、本陣の一室で、話合っていました。

「第一、今度の改革で除隊になるものが、生活に困ることのないようにする。

第二、幕末いらいの手柄をしらべ、年をとったものや負傷者は、とくにあつくもてなす。

第三、兵制を洋式にしても、断髪や廃力はむりじいしない。これが、藩庁よりのおたっしだ。」

瀋庁の使者は、書類をみながらいいました。

「ありがたいことです。」

佐々木祥一郎は、あたまをさげました。

「では、命令どおり、“新付の兵”を解散して、もとの隊別に、三田尻に集ってくれるか。

むろん、脱走の罪はとわないぞ。」

使者はひざをのりだして、いいました。

「いや、そうはいきません。」

佐々木のこえはおだやかでしたが、きっぱりといいました。

「まえにももうしたとおり、いままでどおりの隊をのこすこと。不正のあった元隊長以下を処分すること。

このふたつの条件はどうしたのです?」

「殿さまは、古い罪をあばいて、和をそこなうことをあんじておられるぞ。

もとの隊長などは謹慎して、お上の処置をまっている。」

「どのような処置をするのか、それがしりたいのだ。」

佐々木のとなりにすわっていた大楽源二郎が、たまりかねたように、口をさしはさみました。

「殿さまのおぼしめしはかたじけない。

だがわれらとしては、あくまでなにが正しく、なにがあやまっていたか、それをあきらかにしてほしいとおもいます。」

佐々木は、大楽の言葉にかさねるようにいいました。

こうして、なんかいかの藩庁の説得も、諸隊を納得させることはできませんでした。

けれども、藩庁は一歩ゆずって、十二月すえには、藩庁の役人や諸隊の幹部の一部をやめさせ、人望のあるものにかえました。

脱走諸隊の要求は、しだいに実現していくようにみえました。

けれども、一月になると、おもいがけない方向にうごいていったのです。

③ ついに反乱

「殿さまが山口から萩におうつりになる。萩の干城(かんじょう=殿の護衛)隊を、その警固によびよせるそうだ。」

一八七〇年(明治三年)一月二十一日、宮下の脱走諸隊に、こんな情報がはいりました。

「殿をうつす? 何かたくらんでいるな。」

「萩は我々の目のとどかないところだ。」

「そうだ、萩にうつして、おもいのままに命令をくだそうという、いかにも上役どもの考えそうなことだ。」

「けしからん。くいとめろ!」

隊士たちの怒りに火がつき、脱走諸隊はいそいで山口にもどりました。

さらに、諸隊の一部六百人ばかりが、萩からのぼってくる干城隊をおしとどめるため、山口の北方の佐々並(ささなみ)にむかいました。

残った諸隊の隊士は、藩の公館に集って、藩庁の役人の交代と、もとの隊長の処罰を要求しました。

山口の町ははりつめたような空気につつまれました。

脱走諸隊の本部である評議所には、諸隊のおもだった隊土があつまっていました。

「諸隊が佐々並(ささなみ)にむかったことに、藩庁は腹をたてている。それにここ数日、公館のまわりに隊士たちが集ったことも、重役たちをひどくおこらしたようだ。」

佐々木祥一郎はこういって、評議所あての重役からの手紙をまわしました。

「干城隊を出張させたのは、重役たちだ。みずから、たねをまいておいて、なにをいうか。」

一人の隊冉がはげしい口調でいいました。

「そのとおり、罪は藩庁のがわにある。公館のまわりに集ったのも、重役があおうとしないで、門をしめたからではないか。」

大楽源二郎が、こえをはげましていいました。

「今夜、いっきょに公館をとりかこもう。重役の退陣をせまり、藩政を一新するのだ。」

こうした話合いのあいだも、外では、気勢をあげる隊士たちの叫び声が「ワアッ、ファー」と、きこえていました。

干城隊が萩に引返したという知らせで、わきたっているのでした。

その夜、脱走諸隊は公館をかこみ、山口の要所にある関門は、すべてしめきってしまいました。

警備の隊士が武装して立ち、ががり火をあかあかと燃やしました。

佐々木祥一郎は、たかはりじょうちんをかかげた評議所のまえで、次々とかけてくる伝令に、てきぱきと指示をあたえていました。

「公館に出入りするものは鼠一匹ものがさずにひっとらえろ。

しかし、公館のなかにはいって、乱暴などはするな。」

こうしながらも、佐々木は明日からの藩庁との交渉を、あれこれと考えていました。

「下々のものが国の政治を非難し、藩々隊の人事について口をさしはさむのは、ふとどき千万である。」

藩の重役や常備軍の幹部は、これまでくりかえし、こう主張してきました。

「しかし、いままで、御一新とは言論の道をひらくことに、天朝のご趣意があると教えられてきた。

とすれば、国や藩の政治を論じて悪かろうはずかない。

そして、政治は役人が良いか悪いかによって左右されるから、役人の不正をせめるのも、また当然だ。

我々が、尊王の旗のもとに、命をかけてもとめてきたのは、このような御一新だったはずだ。」

パチパチと燃えさかるかがり火をみながら、佐々木祥一郎は、いくどとなく論じ考えてきたことを、心のなかでくりかえしてみて、「これでいいのだ」と、自分を納得させようとしました。

けれども、自分の考えている御一新をおしつぶすような力が、うごいていることも、佐々木祥一郎にはよくわかっていました。

その力が新政府をうごかし、その方針に従がわない諸隊を、ボロきれのように踏みにじろうとしているのです。

諸隊のそれまでのはたらきを無視して、

「おととい、上申書に“死出の旅に”とかいたが、本当のことになったな。」

佐々木祥一郎は傍らにいる内藤源吾の肩を叩いていました。

内藤はその目をみつめかがら、大きくうなずきました。 |

|

③ 諸隊弾圧のねらい

一八七〇年(明治三年)四月二十九日、くもりがちの天草灘を南にはしる一隻の軍艦がありました。

それは長州藩の乙丑丸(いっちゅうまる)で、藩知事毛利元徳(もとのり)の一行をのせて、鹿児島にむかうところでした。

艦首にちかい上甲板で、木戸孝允と杉孫七郎が、左手にひろがる天草の山なみをながめていました。

「あすは鹿児島いりですね。のびのびになりましたが。」

杉がはなしかけました。

この鹿児島訪問は、去年の十二月、薩摩藩知事島津忠義が、毛利家をたずねたことへの返礼でした。

そのときは、正月そうそうという約束でしたが、諸隊の反乱ですっかりおそくなってしまっていたのです。

「あのときは、あぶなかったな。」

木戸は一人ごとのようにいいました。杉の言葉から、記憶がよみがえってきたのでした。

諸隊が公館をかこんだとき、公館にはいろうとしていた木戸は、あわてて山口にのがれ、下関へわたりました。

そこで木戸は、支藩や常備軍と連絡をとって、諸隊を討伐する準備をすすめたのです。

三月八日、木戸は第一軍八百名をひきいて、下関を出発し、小郡に上陸しました。

第一軍は、九日の早朝、ふ郡の柳井田関門の諸隊をおそい、新町にすすみました。

しかし体勢をたてなおした諸隊の反撃は激しくなり、援兵もくわわったので、木戸は第一軍を三田尻方面に退却させました。

そこで宮市の諸隊をやぶった第三軍や応援の支藩の藩兵と、やっと一緒になれたのです。

「今日の苦難、語りつくすべからず」木戸は九日の日記に、こうかきしるしました。

しかし第二軍は、九日には、諸隊の陣地をやぶって小郡(おごおり)にちかづいていました。

合流していきおいをつよめた藩庁軍は、十日には勝坂(かつさか)の関所を突破して、翌十一日には、次々と山口にはいり、脱走諸隊を降伏させたのです。

佐々木祥一郎など三十五名は、三月三十日、長野村で死刑にされ、諸隊の反乱はおわりをつげました。

「あのさなかに、西郷がやってきましたわ。

あのときは、西郷が脱走隊とのあいだに、仲裁にはいろうとするのではないかと、ひどくあわてましたな。」

杉がまた、はなしかけました。

「二人で、西郷にあいにかけつけだ……。」

木戸はかるくながしましたが、杉に真剣でした。

「西郷からそのつもりはないときいたときは、本当にほっとしました。

もし、あのとき、脱走隊と妥協してたら、もっとめんどうなことになったでしょうな。」

杉は西郷の大きな目を、なにかこわいもののようにおもいだしていました。

「しかし、杉さん。私が一番危険だと思ったのは、実は西郷のことではないのです。」

木戸は杉の顔をみつめながらいいました。

「私があぶないと思ったのは、暮れいらい、脱走隊が百姓たちをひきつけはじめていたことです。

あのころ、脱走隊に年貢のひきさげや、村役人の不正をうったえでた村もあったときいています。

それで藩庁もあわてて、不正の村役人は処分して、百姓たちの動揺をふせいだのです。

あれがもっとふかく、もっとひろく百姓・町人をまきこんで、一揆が藩全体にひろがっていたら、取返しのつかないことになっていたでしょう。

百姓どもには、脱走隊を身近の者として支持する気持ちが強かったのです。

御一新というと、百姓・町人の天下になることだと、思いこんだものも少なくなかったのですからね。」

木戸はそういいながら、艦の右手に目をうつしました。

いつのまにか、前方かすかに、甑島(こしきじま)が、左手には南九州の山々がみえはじめていました。

12 政府をうごかした人々 top

① 大名の上に立つ

| 本間さまには およびもないが せめてなりたや 殿さまに |

米だわらをつんで最上川をくだる小舟の船頭が、農民のあいだでうたわれる歌を口ずさみながら、櫓(ろ)をあやつっています。

酒田の港は、すぐそこです。船頭のこぐ櫓に、力がはいりました。

山形・福島の県ざかい、吾妻山中にみなもとを発した最上川は、米沢・山形・新庄の盆地をぬけ、あちこちでたくさんの支流を集めて、庄内平野で日本海にそそぎます。

その庄内平野は、東北一の米どころ。河口の酒田は、江戸時代、東北物産の有力な積み出し港でした。

庄内地方をおさめていた大名酒井家は、将軍家とはふかいなかで、老中をだすほどの家柄でした。

酒井家の祖、酒井忠次(ただつぐ)は、徳川家康の四天王の一人といわれ、一五七五年(天正三年)の長篠(ながしの)の戦い(武田勝頼と徳川家康・織田信長連合軍の戦い)で家康方について、たいそう手柄をたてました。

それ以来、酒井家は徳川の重臣でした。

酒井家は、庄内平野の南のはずれ、鶴岡の城に居をかまえて、この地方をおさめました。

まわりは、縦横に用水路をめぐらした米どころ庄内平野で、「米の庄内藩十四万石」とよばれました。

城下町鶴岡から北へ二十五、六キロメートルの港町酒田は、日本海へむかっての、庄内藩の玄関口でした。

鶴岡が武士の町なら、酒田は町人の町。

この酒田に、豪商の本間家がありました。江戸時代のはじめごろから、酒田で商業をいとなんでいましたが、中頃からはじめた回船問屋があたって、しだいに大きくなりました。

庄内米をはじめ、このあたりでとれる藍(あい)・うるし・紅花(べにばな)・ろう・からむし(麻の一種で織物の原料)などを買占めて船で大阪に運び、帰りには、大阪に集っている物産をつんで、東北地方一帯に売りました。

こうしてたいそうもうけましたが、このもうけで田を買い集め、やがては庄内藩十四万石の領内の商人で、二十四万石もの土地をもつ大地主になりました。

殿さまさえ、およびもつかない大地主であり、豪商だったのです。

「酒井の殿さま(忠寄=ただより)が、ご老中になんなさったそうだな。」

「おお、このあいだ、江戸おもてへむかって鶴岡をたたれた大名行列は、まあ、大変なものだったぞ。」

「そうかい。」

「あんなに供ぞろいのおおい、りっぱな行列はがら、はじめておがんだぞい。」

鶴岡の城下町のはずれで、農民たちが、立ち話をしています。

「酒井さまの江戸屋敷には、けっこうな猿楽(さるがく、芸能の一種)の舞台があるそうな。」

「たいそう、ぜいたくなお暮しだということだ。」

「ご老中になられると、それだけかかわがおおくなる。そのために、またまた、年貢がふえるっちゅうことだ。

殿さまやお武家衆のぜいたくが、わしら百姓にかかってくる。まったく、たまったもんじゃねえぞい。」

「だいぶまえに、荒瀬郷(あらせごう)の百姓衆がさわいだが、また、去年(明和元年、一七六八千)、遊佐郷(ゆざごう)の百姓衆が一枚をくわだてたっちゅうことだ。

おらたちも、もうがまんかできねえぞ。」

「しっ! お役人衆にきかれたらどうする。

それはそうと、ご家中もだいぶ火の車で、蝶姫さまの櫛やこうがい(櫛に似た飾り)まで質入れして借金しているそうだ。」

「ご家中衆の祿(ろく)や扶持(ふち)もへらされている。

加賀屋や鐙屋(あぶみや)などから、一万両もご用だてしているそうだよ。」

「そういえば、今度は、本間の光丘(みつおか)さまが家中にとりたてられて、ご家中の台所をあずかるという話だで。」

「殿さまも、本間さまの金の力には頭があがらないちゅうわけだ。」

赤字になやむ大名たちは、富と金をにぎった大商人の力をかりて、藩の財政をなんとかたてなおそうとしました。

こうなっては、大名は大商人に頭があがりません。

武士の権力ではどうすることもできない金なしではくらせない世の中になってきたのです。

京都・大阪・江戸をはじめ、本間のような豪商、それほどでないにしても、富をたくさんたくわえた富商が全国にいました。

彼らのおおくは、全国にわたって商売をするには、幕府や藩できめた規則がじゃまでした。

② 大商人とむすびつく政治 top

|

宮さん 宮さん お馬のまえで

ひらひらするのは なんじゃいな

トコ トンヤレ トンヤレ ナ

あれは朝敵 征伐せよとの

錦の御旗じゃ しらないか

トコ トンヤレ トンヤレ ナ |

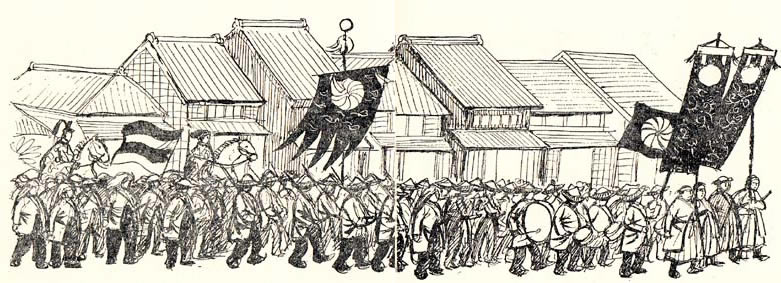

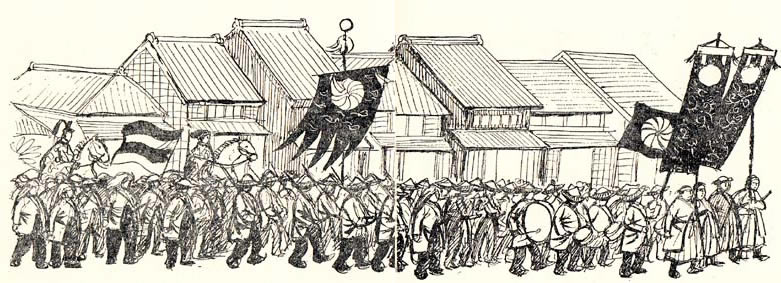

「ピーヒヤラ トットット」の、笛や太鼓にあわせてうたう、官軍の兵隊のこえが、野や川にこだましました。

官事が京都を出発して、東海道の、京都府と滋賀ざかいにある逢坂山(おおさかやま)をこえて大津にはいると、もう進軍することができません。

軍資金がたりなくなったのです。

官軍にくわわっていた三井の手代、三野村利右衛門が、あわてて京都にはしって、三千両のお金をかりてくるというしまつでした。

中山道をすすんだ官軍が、あと一目で江戸にはいるという、蕨(わらび、埼玉県蕨市)までくると、お金と食べ物がなくなってしまいました。

これも、三井にたのんで、米千俵をつごうしてもらいました。

鳥羽・伏見の戦いから、函館で戊辰(ぼしん)戦争が終るまでのあいだに、三井をはじめ小野・島田など三家から四百六十五万両、そのほか、京都・大阪・神戸などの豪商から五百二十万両、合計一千万両にちかいお金を、新政府がかりています。

いまのお金にして、ざっと三百億円をはるかにこえるでしょうか。

それらの大商人が太政官政府の財政方をひきうけ、やりくりしたことによって新政府のだした紙幣も太政官札も、天下の信用をつなぐことができました。

けれども、明治維新によって、世界に窓をひらいた日本は、外国の力や資本主義のうずのなかに、きゅうになげこまれることになりました。

古い封建的な商法からぬけだすことができないで、経営をかえずこれまでの古い商業にたよっていた商人は没落していきました。

こうして三井のように生残った大商人は、工業や銀行の仕事に転身し、政府とむすびついていっそう発展し、のちに財閥に成長しました。

岩崎弥太郎は土佐の下級武士で、坂本竜馬のもとで、海援隊の会計をあずかっていました。

廃藩置県(はいはんちけん)のとき、後藤象二郎のせわで土佐藩の十一隻の船やそのほかの藩の財産を払下げてもらい、これをもとに海運業をはじめました。

台湾遠征(一八七四年、明治七年)や西南の役(一八七七年、明治十年)で軍事輸送を一手にひきうけました。

そののち、しだいに発展して、やがて、三井とならんで三菱財閥のもとをつくりました。

薩摩藩士であった五代友厚は、薩英戦争のとき捕虜になりましたが、イギリスとの貿易に活躍しました。

明治政府の外交の仕事をやりましたが、のちにやめて鉱山を経営したり、鉄道をひらいたりして成功しました。

このように明治維新以後は、これら江戸時代からの大商人で維新後、資本家になったものや、岩崎(三菱)・五代・渋沢・安田のような、新しくおこった資本家が大きな力をもつようになりました。

彼らが新政府の実力者や役人だちとふかくむすびついているのは、当然のなりゆきだつたのです。

大隈重信は、大蔵卿として政府の実権をにぎっていましたが、それをささえたのが三菱でした。

三菱が海運業を独占する道をひらいたのは大隈で、三菱のためにはいろいろと便宜をはかったのです。

これが商売がたきの三井・渋沢・安田・五代などから反感をかい、彼らとつながりがふかかっだ井上馨・伊藤博文・松方正義らが力をあわせて大隈を政府からしめだしてしまいました。

これにたいして大隈は、三菱の援助で「改進党」をつくり、反政府の側にまわりました。

また、大久保利通は五代友厚(ごだいともあつ)と親交があり、五代は大久保の「知恵ぶくろ」といわれました。

大久保が死んだあとは、同じ薩摩出身の松方正義・黒田清隆・西郷従道らが五代とちかづきになりました。

松方正義は川崎や安田などの資本家ともふかくつながっていました。井上や伊藤らとともに、山県有朋も三并と縁戚関係にありました。

そのほか岩倉具視と住友、大久保と岩崎、後藤象二郎と岩崎・鴻池(こうのいけ)、陸奥宗光(むつむねみつ)と古河など、あげればきりがないほど新政府の権力の座にあるものと、資本家はふかいつながりをもっていました。

新政府がこれら資本家のためにはたらき資本家は政商として国の援助をうけ、明治の政治家たちが彼らの財力でささえられ、彼らにたよったことがよくわかります。 |

|

③ 政府をはなれる西郷

御一新になっても、人々がまちのぞんだような世の中はやってきませんでした。

明治になっても、農民一揆があとがらあとからと、各地におこり、これまでにない大規模なものとなっていきました。

政府の役人たちは「政府のやりかたにそむくものは天皇の敵であり、そんなものは日本にすむことはゆるさない」といって、きびしく取り締まりました。

農民の暮しは、いっそう苦しくなっていきました。

村の庄屋や名主は戸長と名がかわりましたが昔ながらの家柄のものや地主がなり、小作人と地主の関係はかわりません。

役人も村に新しくできた小学校の教師も、駐在所の巡査も、士族といわれる昨日までの武士で、ひげをはやしていばりちらしていました。

けれども多くの士族は、武士としての特権をうしない、ふなれな商売をやって失敗するものや、農民となって北海道に移住する者もありました。

また、人力車夫や大道易者になる者もいたし、路頭にまようものも少なくありませんでした。 |

|

役人や軍人になって成功したものは、維新のとき官軍となって手柄をたてた一部の人たちで、西南諸藩の士族のなかにも新政府に不平をもつものがおおくでてきました。

かって維新のとき、ともに苦労してきた昔の仲間が、新政府の役人として、いまをときめくありさまをみて、いきどおりをおぼえるものもたくさんいました。

新しい世の中をつくろうと、理想にもえて討幕にくわわった人々のなかにも、新政府のすがたがあまりにもちがうので、いつしか情熱もさめ、不満をもつものもでてきました。

なかには昔の封建制度の士農工商の世の中に、再びもどそうと考えるものもありました。

一八七三年(明治六年)朝鮮の釜山(プサン)で排日事件がおこりました。

政府は維新後すぐに韓国に開国をもとめ、国交をひらくように交渉をおこなっていました。

しかし、本当のねらいは欧米諸国からおしつけられている不平等条約を、今度は日本かとなりの韓国におしつけることにあったのです。

そのため、韓国の反日感情は激しくなり、日本商品の輸入を禁止し、日本の要求をことわりつづけてきました。

排日事件というのも、日本の商人の密貿昜の取り締まりを強くしたことだったのです。

これを機会に「韓国を討て」という征韓論を、強くとなえたのに西郷隆盛でした。

維新のとき官軍をひきいて討弯に大きな手柄のあった薩摩(鹿児島)出身の西郷は、政府の要職にありましたが、いちじ第一線からしりぞいていました。

西郷は討幕のあとにできた政府のなかで、大久保・山県・井上らの方針に反対し、政治の改革の結果おちぶれた士族の、生活に困るありさまをきくにつけ、いきどおりと不満を感じていました。

西郷が征韓論を強くとなえるようにだったのは、韓国に兵をだして戦争をおこすことで、国内の不平士族の不満をやわらげ、同時に国の力を諸外国にしめそうと考えたのでした。

そしてこの戦争の先頭に鹿児島士族をたたせて、軍人としての優秀さをほこり、そのうえ政治的にも、自分たちの立場を有利にしようとしたのです。

一八七三年(明治六年)六月、韓国へ交渉にいったものかがえってくると、すぐ、閣議がひらかれることになりました。

そのころ、西郷は健康がすぐれず、病床にありましたが、閣議の知らせをうけとると、ガバッと大きな体をおこして、めずらしくあかるい顔で、東京青山の屋敷をでました。

大久保・木戸・岩倉らが外遊ちゅうの留守政府の閣議には、板垣・後藤・大木・大隈・江藤・三条らの参議が出席しました。板垣がたって、

「すぐに釜山に兵をおくり、その武力をうしろだてに、すみやかに条約をむすばせるようにしたらどうでしょう。」

と提案しました。三条もこれにうなずきながら、

「このさい軍艦を派遣し、戦争の準備をして、それそうとうの覚悟でのぞむべきでしょう。

交渉にいくものものも高官の人がいって、強力に説得すべきです。」

と意見をのべました。すると、西郷がゆっくりたちあがり、

「いま出兵すれば、韓国は侵略のためと思って警戒するでごわしょう。

まず使節をおくって日本の真意をつたえ、それでも韓国の態度が無礼ならば、そのときこそ、だんこ討つべきときでごわす。

その使節の役をぜひおいどんにやらせてもらいたい。よろしゅうごわしょうな。」

ときめつけるように、強くいいました。

「これは大事なことですから、いまここできめないで、大久保さんや岩倉さんらが欧米視察から帰ってきてからにしてはどうでしょう。」

というものもありました。

すると、西郷は、大きく目をみひらき、ふとい眉をよせて、はげしい調子で反論しました。

「そんなにえきらない態度では、ますます韓国を増長させるばかりではごわせんか。

日本はりっぱな独立国じゃ。ここできめられないことは、日本の恥でごわっしょう。」

こうして、多くの参議は西郷の意見に賛成し、韓国への使節に西郷を任命することに内定しました。

西郷は、この内定を小躍りしてよろこびました。

西郷は、はじめから韓国となかよく話合うつもりはなく、侵略を考えていました。

韓国へいき、韓国を激しく非難すると、韓国では自分を殺すだろう、そこではじめて出兵の口実をみつけて、侵略を正しいもののようにみせかけることができます。

そのうえで、韓国を占領してしまおうという考えでした。

けれどもその後、欧米視察から帰国した大久保・木戸・岩倉らが、いますぐ外国とことをかまえるよりも、まず国内の整備をいそがなければならないことをとき、西郷の考えどおりにはなりませんでした。

征韓論にやぶれた西郷は、政府に辞表をだして、鹿児島にかえりました。

副島・江藤・板垣らの参議も、そのとき政府をしりぞきました。

西郷がやめたときかれのまわりにいた桐野利秋(きりのとしあき)をはじめ鹿児島出身の多くの人々が軍人・役人・巡査にいたるまで、西郷と行動をともにしました。

鹿児島士族の不満は、いっそうくすぶり始めました。

top

**************************************** |