|

****************************************

Index 江戸から東京へ(その一 その二 その三 その四 その五)

|

江戸から東京へ(その五)

13 浦上のキリシタン

①マリア観音

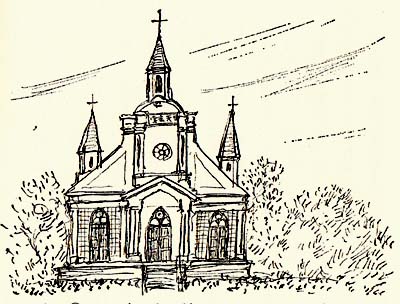

②大浦天主堂

③浦上四番くずれ |

14 開港場の日本商人

①横浜の開港場

②たかびしゃな外国商人

③横浜の外国兵

④たちあがる日本商人

15 廃藩置県

①版籍奉還

②新政府に反対する一揆

③天皇の「御親し兵」

④県令さま |

13 浦上のキリシタン top

① マリア観音

| 家野(よの)はよかよか むかしからよかよ サンタ・カララの土地じゃもの |

音頭をとる仙右衛門の自慢ののどから、ひときわ高くこのひと節がうたわれました。

まっていたとばかり、人々は声をあわせます。

| 家野はよかよか むかしからよかよ サンタ・カララの土地じゃもの |

おどりの輪は大きくゆれながらひろがり、まわります。

太鼓もなりひびき、笛もそのあとをおい、盆おどりはいまや、大賑わいです。

浦上村山里の四郷――本原郷・中野郷・家野郷・里郷――の村人たちが、まちかねていた今夜、家野郷(よのごう)の川上(こうかみ)に集って、踊っているのです。

小さなトセも母のサダの背中で、おどりを見物しながら、音頭にあわせて足をばたつかせ、「ヨカヨカ」とうたっています。

姉のシカは父の音五郎と一緒に、さっきから盆おどりの輪のなかにいます。 |

|

それはみたところ、この夜、どこの土地でも催されている盆おどりと、どこといってかわったところはありません。

けれども、「家野はよかよか」と声をあわせるときの浦上の村人たちの顔には、ほかのどこの土地の盆おどりにもみられない、はりつめたものがありました。

ここ、家野郷川上(よのごうこうかみ)の地は、浦上の村人たちにとってはがけがえのない土地なのです。

ここにサンタ・クララ教会がたてられたのは、一六〇三年(慶長八年)のことでした。

ところが一六一四年(慶長十九年)、徳川家康がキリシタン(キリスト教)の布教を禁じたため、宣教師は海外に追放され、全国の教会とともにサンタ・クララ教会もこわされてしまいました。

十六世紀のなかごろにキリスト教が伝わったときから、長崎のすぐとなりの浦上では、ほとんどの人がキリスト教を信仰するようになっていましたから、これは大きな打撃でした。

浦上の村人は、浄土宗の聖徳寺(しょうとくじ)の檀家(だんか)にさせられ、宗門改めをうけることになりました。

けれども、たとえ踏絵はふんでも、心のなかでは、キリスト教の信仰をまもりつづけていました。

親から子へ、子から孫へ、二百五十年のあいだ、

「七代あとには、ローマのおかしらさま(法王)からつかわされたバーデレ(神父)がくる」

という言葉がつたえられ、大声でオラショ(お祈り)をすることのできる日を、まちつづけていたのです。

| 沖にみゆるはパッパ(法王)の舟よ 丸にやの字(マリア)の帆がみえる |

シカやトセは、ちいさいときから、こんな歌を聞きおぼえ、口ずさんで育ちました。

浦上の村人が、家野(よの)に集って、盆おどりをするとき、心は昔ここにたてられていたサンタ・クララ教会のなかにあり、だれかがサンタ・クララとサンタ・マリアにお祈りを捧げ、感動にうちふるえるのでした。

家にかえりついたとき、トセはもちろん、シカも眠くてたまりませんでした。

「家野(よの)はよかよか」のどよめきが、まだ耳の底にのこっていて、いつか母からきいた、天国にいるような、ここちよい気分でした。

「さあ、オラショだばい(だよ)。」

父の大きな手で肩をゆすぶられました。

納戸のおくにまつられたマリアさまの白い顔が、ろうそくのゆらめきのなかに、やさしくうかんでいます。

父と母がこごえで唱えるオラショが、長崎のしおざいのように、……いいえ、もっと美しい、天国の音楽……。

シカは本当に、もう天国に自分がいることを信じていました。

マリア観音のまえでねむりこんだシカを、母はやさしく、寝床にうつしました。

このあたりの家々では、お上の目からは、ただの観音さまとしかみえないような、焼きもの、木像やかけじくにして、マリア像をもちつづけました。

これがマリア観音です。

幼児をだいた観音は、キリストをだいた聖母マリアでした。

なかには、像の裏側の秘密の場所に、十字架をほりこんたちのもありました。

村人は、マリア観音に朝夕のオラショをささけ、礼拝をつづけてきました。

それは用心ぶかく、たくみにかくされてきたのですが、人々のこうした気配は、時折、役人のうたがいをよびました。

そのため、一七九〇年(寛政二年)の一番くずれ、一八四二(天保十三年)の二番くずれ、一八五九年(安政六年)の三番くずれと、三度も取調べをうけました。

しかし三度とも、キリシタンであることはつきとめられず、「異宗」とか「宗門こころえちがいのもの」などという名で、罰をうけてきました。

ペリーの来航がきっかけとなって、幕府の方針が鎖国から開国にかわってから、浦上の谷にも新しい風がふきこんできました。

一八五七年(安政四年)に踏絵が廃止になりました。

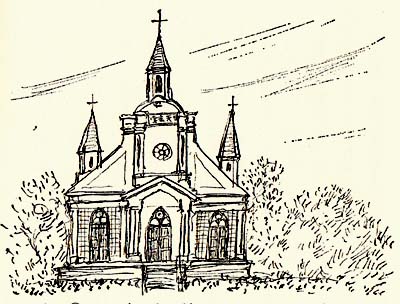

一八六三年(文久三年)には、長崎の町に、フランス人が大浦(おおうら)天主堂を建設しはじめました。

「フランス寺」とよばれた天主堂は、長崎やそのちかくの村々らに、大変な評判となりました。

「フランス寺にサンタ・マリアさまがおいでになる。」

こんなうわさが、浦上の村じゅうにつたえられました。

新しい期待もあって、盆おどりは、例年にないにぎわいをよんだのでした。

② 大浦(おおうら)天主堂

「やがてみえた、みえた。

丘の上にそびえたつ三つの塔が。

なかでもひときわたかかまんなかの塔のてっぺんにや、十字架が輝いとるじゃなか。

あの日はちょうど、雲ひとつなか晴れわたった日じゃったが、うららかな空に、くっきりと金色の十字架がうきあがってみえたとばい。」

本原郷(ほんばらごう)一本木(いっぽんぎ)の音五郎の家では、みながいろりをかこんで、中野郷原ん田(はるんだ)のおマッばあさんの話に、耳をかたかけていました。

おマッばあさんは五日ほどまえに、近所の人々とつれだって、うわさの高いフランス寺を見物に、大浦へいってきたのです。

「金色の十字架の塔の下、美しいほりものでかざられた表玄関の建物の上にゃ、大きな字で天主堂と刻まれとる。 あたしゃ字ばよめんとじゃが涙のながれてなあ。」

「天主堂、とはっきりなあ。」 |

|

音五郎がそういい、サダも

「てん、しゅ、どう、となあ。」と、感にたえないようにつぶやきました。

「フランス寺にや、サンタ・マリアさまがおいでなさる、と村の衆の評判だが、そりゃまことかな。」

「まこともまこと、あたしのこの目でおがんだのじゃもん。

お堂のなかにや、長崎じゅうから、たいした見物の衆が集ってみえていた。

みんなのあとば、そろそろおくへあるいていった。

七色の光がながれこんどるギヤマン(ガラス)の窓を背にした祭壇に、サンタ・マリアさまはたっておられた。

ありかたくて思わず、み像のまえにひざまずいてしまったばい。

しばらくして、おウメさんが“みまわりの役人がきた”とあわてて袖をひっぱらたんだら、夕方までも、そこにそうしていたじゃらうなあ。」

夜はふけていました。

サダはそっとたって、納戸のおくにひそやかにかざられていた白磁(はくじ)のマリア観音をとりだしてきて、みなのまえにすえました。

音五郎もおマツばあさんも娘たちも、胸で十字をきり、口のなかでオラショを唱えました。

その翌日、一八六五年(慶応元年)三月十七日、シカとトセは、お正月の晴着をきせてもらって、母と家をてて、近所の人々と大浦への道をいそぎました。

そのひるさがり、フランス寺についた本原郷の人たちは、そこでまちあわせた里郷の人たちと一緒に、十四、五人で天主堂の門前にたちました。

黒い服をきた神父さんが、すぐに門をひらいてくれました。

真剣なおももちのこの一行に、ただの好奇心できた人々とはちがうものを感じて、プチジャン神父が、いそいででむかえ、案内してくれたのです。

「バーデレさまじゃ。」

トセが小さな声で、シカにいいました。

キリストの聖像のまえに一行をみちびいた神父は、ひざまずくと、心のなかで祈りました。

「心の底まで彼らを感動させる言葉を、私のくちびるにあたえ、私をとりかこんでいるこの人々のなかから、主(しゅ)を礼拝する考えをおあたえたまえ。」

神父がほんのいっしゅん祈ったと思うころ、初老の女がすすみでて、胸に手をあてて、真剣にかたりかけました。

「ここにおりますあたしたちゃ、みな、あなたさまと同じ心でござりまっする。」

神父はおどろいてききかえしました。

「本当ですか。どこのお方です。あなたがたは?」

「あたしたちゃ、みな、浦上のもんでござりまっする。

浦上じゃ、みなのもんがあたしらと同じ心ばもっておりまっする。」

プチジョン神父の、おおかた目がいっそうみひらかれて、人々の顔にそそがれました。

浦上の人々の、ひとりびとりの小さな目には、神父のそれと同じように、神を信ずるものの輝きがありました。

初老の女は、里郷(さとごう)浜口の産婆イサペリナ・ゆりでした。 |

|

ゆりは今朝、「天主堂にや役人がはりこんどるけん、つかまって殺される」ととめた家族のものに、「バーデレさまがでていられる言葉をたしかめれば、あたしゃ殺されてもよか」といってでてきたことを、いまは心から満足しておもいかえし、つづけて神父にたずねました。

「サンタ・マリアのみ像は?」

このひとことは、神父の心にふかくひびきました。

神父はマリアの聖像のある祭壇へ人々をみちびきました。

人々はあこがれの天国へいまみんなでやってきたように、胸がときめきました。

だまってオラショを唱えることができないほどでした。

「本当にサンタ・マリアさまじゃ。」

「ごらんよ。みうでにみ子ゼスス(イエス・キリスト)さまばだいておいでじゃ。」

サダもふたりの娘の手をにぎりしめながら、神父にいいました。

「あたしたちゃ、霜月(十二月)の二十五日に、み主(あるじ)ゼススさまのご誕生のお祝いばいたしまっする。

み主(あるじ)さまはこの日の夜なかにうまやのなかに生まれ、難儀(なんぎ)苦労をしてご成長なされ、御年(おんとし)三十三のとき、あたしたちの魂(アニマ)の救いのために十字架(クルス)にかかっておはてなされました。

ただいまあたしたちゃ“悲しみ節”のうちでござりまっする。

バーデレさまがたも“悲しみ節”をまもりなさりまっするか?」

「そうです。私たちもまもります。今日は“悲しみ節”の十七日めです。」

神父は「悲しみ節」というききなれない言葉を、自分たちのいう「四旬節」(しじゅんせつ)のことだとさっして、こうこたえました。 人々はふかくうなずきあい、「ガラサみちみちたまうマリアにおんれいをなしたてまつる……」とオラショを唱え始めました。

シ力もトセも、大人たちのうしろにひざまずき、胸の中を熱いものでいっぱいにしながら、一心に祈りました。

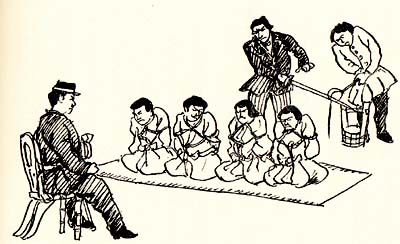

③ 浦上四番くずれ

夜来の豪雨がぶりつづく一八六七年(慶応三年)七月十五日、明けがたのことです。

たたきつけるような雨足にまじって、黒くぶきみな一団の足音が、本原郷(ほんばらごう)字(あざ)平(たいら)の秘密の教会「聖マリア堂」にせまっていました。

「奉行所の役人じゃ! 早く、早く、逃げてくだされ!」

家主市之助のせっつくようなさけびで、ロカイン神父は制服の上に日本の着物をひっかけ、裏口からあやうくぬけだしました。

神父と市之助は雨の中を、山道からふかい谷に身をひそめました。

聖マリア堂のすぐ裏手の音五郎一家も、ふかくねむりこんでいるところを役人にふみこまれました。

はげしく戸をたたいておしいってきた陣笠の男たちの手で、音五郎は胸のスカラプリオ(聖母の肩衣)をみつけられてしばられ、そこにたちすくむシカとトセの目のまえで、ひきたてられていきました。

二百五十年のあいだ、おもてむきは、寺請(てらうけ)制度に服してきた浦上の村人たちも、フランス寺のバーデレに信仰をつげたあの日から、いつわりの信仰には、我慢しつづけられなくなっていました。

そんなとき、一八六五年四月五日、本原郷の茂吉が死んだのです。

いつものように聖徳寺の坊さんをよんだのですが、途中でわざと坊さんをおこらせて帰してしまい、自分たちだけで、キリシタンのならわしによるおとむらいをしました。

その後ご、平野宿の久蔵、平の三八(さんぱち)の母たか……と十一年間に十四人を、自分たちの手でほうむりました。

これがもれて、ついに浦上の村人がキリシタンであることが奉行所にしられてしまったのです。

あわてて庄屋がとりなしてもがえって、村人は聖徳寺との関係をたつと、もうしたてるようになりました。

これがきっかけとなって、あの悪夢のように浦上の谷をおそった、奉行所のいっせい手いれと、それにつづく「浦上四番くすね」とよばれる、キリシタンの迫害をよびおこしたのです。

この手いれをききつたえた長崎の外国領事たちは、その日のうちに、長崎の奉行所に抗議しました。

けれども、なんど抗議しても、「信教の自由は基本的人権としてみとめなければならない」という外国がわの意見を、幕府は受入れるわけがありません。

幕府は、キリシタン禁制は幕府の祖法(そほう、はじめからのきまり)であり、外国からとやかくいわれるすじあいはないというのです。

八月には、フランス公使と将軍の会見までおこなわれました。

けれども、ようやく「ひとまず帰村させる」という幕府の命令で、浦上の家々では、父や兄をかかえいれることができました。

ところが、翌年の春、ふたたび役所へよびだされけじめました。

「まだキリシタンを信仰しているというが、そういないか。」

「そういござりまっせん。」

代表の仙右衛門は、顔をまっすぐにあげてこたえました。

「おまえたちは、フランスの坊主ともにだまされているのじゃ。

彼らは、この日本の国をうばいとろうとしているのじゃぞ。

さればこそ、この宗旨(しゅうし)は昔からご禁制になっているのじゃ。

よいかな。御一新になったからとて変るものではない。

天朝さま(天皇)のご先祖たる皇太(こうたい)神宮をおがまないとは、なんという国賊じゃ。

フランス人とその坊主どもが、何をしてくれたからとて、心がひかれるのじゃ。

何が不足で、天朝さまやお役人たちに従おうとしないのじゃ。」

「従わぬのが悪かっとなら、殺してくださりまっせ。」

一八六八年(慶応四年、この年の九月から明治元年)四月のことです。

前の年の十二月、江戸幕府はたおれ、京都にできた天皇の新政府が日本を治めるようになっていました。

新政府は、これを御一新(ごいっしん)といいました。

けれども、世の中のしくみをすっかり変えようとする考えがあったわけでありません。

政治の新しい方針を「五ヵ条の誓文」でしめしたのと同じ日に、一般の人々にむけて五枚の立て札をたてました。

それには、江戸幕府と同じように、「一揆をしたり、集団で村をぬけだしたりしてはならない」とか「けっしてキリシタンを信じてはいけない」などと書かれてありました。

仙右衛門ら浦上のキリシタンの取り締まりが、厳しくなったのも、新政府の方針にもとづいていたのです。

浦上キリシタンをどう処分するかは、五月の御前会議(天皇と重臣の会議)で検討されて、とうとう、キリシタンの村人ひとりのこさず流罪(るざい、遠い地方へ追放する刑)にすることが決められました。

七月十一日、おもだった人々百十四名が、萩に六十六名、津和野に二十八名、福山に二十名の割で流されたのが、はじめてした。

一八六九年(明治二年)一月一日、戸主七百名がよびだされて、五日に長崎港から船にのせられました。

つづいて家族の人々も。

こうして浦上キリシタンの“旅”がはじまりました。

本原郷一本木の青五郎も、七百人の戸主にまじって、“旅”にたたせられ、おくれて妻のサダと四人の娘――十二になったシカ、九つのトセ、五つのモツ、二つのナカ――は紀州和歌山へ流されました。

女たちの旅だちは、雪のふりつもっか寒い朝でした。

雪に足をとられ、オラショの声をはりあげて祈りつつ、畦道(あぜみち)をえんえんと長崎県庁へむかう行列がつづきました。

「イエズス・マリア……」シカの目のうちに、ゆうべ母とひそかに庭のかたすみへうめてきた、なつかしいマリア観音の白いお顔がうかびます。

フランス寺のマリアのみ像のお顔も、それにかさなってうかびます。

「霊魂(アニマ)の被布(おおい)」といって大切にしまってあった洗礼のときの白いベールを、でかけに母が頭にかぶらせてくれたので、シカの心はあかるくほこらかでさえありました。

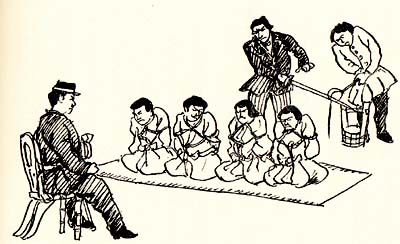

諸藩にあずけられたキリシタンは、いずれもみじめな扱いをうけ、強制労働をさせられました。

時々めしだされては信仰をかえるようにいわれました。

とくに仙右衛門など中心人物には拷問がくりかえされました。

「いまそちたちはわが親たる天子さまに従わず、異国の教えを信じ、異国の人々に従うとは、なんたることだ。

そちたちのいうその天主(てんしゅ)が、そちたちの食べ物でもなんでもかでもあたえてくれるのじゃろうから、何事も拙者どもにねがうな。

食べ物がたらぬなど申してはならぬぞ。」

「あたしたちや、そげん(そんな)力のあるもんじゃありまっせんけん(から)、ここにこうしてまいっとりまっする。

また天主のおはからいで、天子さまより食べ物をいただいておりまっする。 |

|

ただいまのごと、食べ物はたべさせずに生きもならず死ぬこともならんごとせんでも、キリシタンをまもって日本の国法をやぶると思いなさるならば、その罪として殺すなり、これにあたる罰ばあたえられればよろしゅうござろうと思いまっする。 今のごとして、だんだんに死なせることは、かくし殺しでござろう。

これは、日本の天子さまにふさわしいお力とは申せまっせん。

かようになさることは、あたしたちゃすきまっせん。」

雪の日に病気ちゅうの体を裸にされ、針でつきさされるように冷たい池のなかへしずめられる、という拷問もつづきました。

けれども、仙右衛門の信仰をかえることは、できませんでした。

浦上のキリシタンの“旅”がようやくおわったのは、一八七三年(明治六年)夏のことでした。

家をでた三千三百八十人のうち、死者五百六十二人、信仰を裏切って先に村へ帰った者が千二十二人、という数字からもこの“旅”のきびしさがしのばれます。

この年、不平等条約の改正の下交渉に、アメリカやヨーロッパヘでかけた政府の指導者が三年ぶりに帰国しました。

日本政府がキリシタンを弾圧していることは、欧米諸国がつよく批難していることを旅の中でしらされ、そんな方針をつづけるならば、近代国家とはみとめられないと、いわれてきたのです。

さすがの政府もあわてて、ついにキリシタンを禁じる立て札をとりはずし、浦上キリシタンが村へ帰ることを許したのです。

いま、ふかい入江をしずかにしずかに、船がはいってきます。そのへさきに、もう十六歳になったシカが、白いベールをここらよい南風になびかせてたっています。

いつも記憶のなかに大切にあたためてきた浦上が、目のまえにちかづいてきます。

太陽が金比羅(こんぴら)山から顔をだし、山腹の段々畑の芋の葉にやどるうす桃色の露の玉もみえるようです。

幼い日、あの丘にたって沖の波頭に目をこらしながら口ずさんだなつかしい歌を、シカはおもいきり大きな声でうたうのでした。

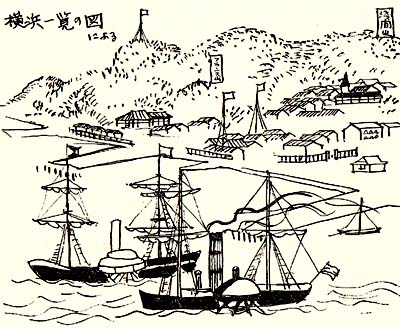

14 開港場の日本商人 top

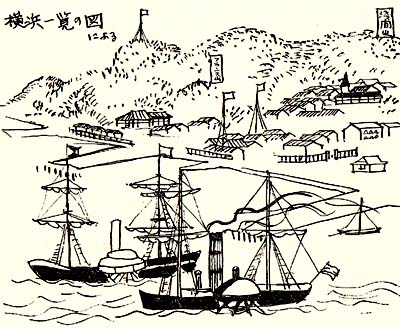

① 横浜の開港場

私の家は、上州(じょうしゅう、群馬県)で名主をつとめたこともある家柄で、この地方の百姓としては、どちらかといえば大きいほうでした。

私の村にも、黒船のうわさがいろいろと伝わってくるようになりましたが、ある日、代官のお役所から、横浜の開港場に店を出すことを勧めるおふれかまわってきました。

父は年こそ五十にちかくなっていましたが気が若く、

「百姓では、一生汗水たらしてはたらいても、たかがしれてる。この機会にひとはたあげよう」

と考えたのでしょう。

さっそく、横浜に店をだすことを、お役所に願い出て、開港場の土地をお割り当ててもらいました。

そこで父は、いくらかの蓄えに、親戚・知人からかり集めた金をあわせて、三百両ほどの元手をつくり、家のことはすべて長男にまかせて、そのとき十八歳になる次男の私をつれて、横浜にむかったのです。

こうして、私がはじめて横浜の土をふんだのに、幕府がはじめて外国と通商条約を結んだ翌年の、一八五九年(安政六年)のことでした。

神奈川宿をてて、東海道をすこし西にいったところに、開港場につうじる新道ができていました。

往来は新開地らしいにぎわいをみせており、野毛山(今は動物園がある)をこえると、そこには開港場がひらけていました。

野毛山からの眺めはすばらしく、前方には広々とした田がつづき、山ぎわに何軒かの百姓家が、ちらばっていました。 左手には青い海がみわたされ、沖には二本マストに煙突をたてた、真っ黒な外国船がうかんでいます。

ああ、あれがうわさにきいた黒船だなと、とおい異国にきたような、おもいがしました。

「ほら、あそこに、岬のようにほそながくつきでているところがあるだろう。

あれが開港場になるところだよ。

岬のまんなかの瓦屋根の建物、あれが運上所(うんじょうしょ、いまの税関)だ。

そのむこう、東側だね、そこに外国商館がたつことになっている。手前の西側は、日本商人の町になるのだよ。」 |

|

「そうすると、うちの店もそのへんというわけですね。」

「この横浜は、世界じゅうから商人か集ってきて、やがて大きな町になるぞ。

おまえも一所懸命はたらいて、立派な商人になるんだな。わしもやるぞ。」

あれから二十年の月日がすぎ、世のなかはすっかりかわってしまいました。

前方の田や沼はうめたてられて、家々がひしめいています。

父は、本町通りに店をひらき、上州屋と名のりました。

郷里の上州からおくってくる生糸や蚕卵紙(たね紙ともいい、蚕の卵をうみつけた紙)などの売りこみをはじめました。

② たかびしゃな外国商人

横浜が開港すると、イギリスやアメリカーフラソスなどの商人がどっとおしかけ、商館をつくりました。

ほとんどが、日本より十六年まえに開国した中国の上海や香港で活躍していた商人で、なかでも、私たちが“英一番”(えいいちばん)とよんだ「ジヤーデン・マジソン商会」や、“亜米一”(あめいち)とよんだ「ウィルシュ・ホール商会」が有名でした。

外国人の居留地は、海岸にむかうひろい道路でくぎられていました。

海岸の遊歩道を、外国人が、二頭だての馬車をのりまわしていました。

日曜日はドンタクといって仕事をやすみ、男も女も、いろとりどりの服装をして、広場に集りまるい輪になっておどりました。

ときに、楽隊を先頭に、イギリス・フランスなど各国の国旗をおしたてて、居留地のそとまでパレードして、私たちの目をみはらせます。

外国商館は、煉瓦づくりの堂々とした建物で、窓にはすきとおったガラスがいれてあります。

外国人は商館の一角にある住宅にすんでいますが、なかは時計だとかガラスの花びんや椅子・机など、異国のめずらしい品々でかざられ、まるで竜宮城のようだと、うわさされていました。

そのころは、貿易といっても、居留地の商館相手の商売です。

外国商人は、おもに茶や生糸を日本の商人から賈いいれて、ヨーロッパやアメリカに輸出し、武器や綿織物・毛織物などを輸入して、日本の商人に売ります。

店に品物をならべておくと、外国人が馬車でのりつけ、あれこれと品さだめして買っていくこともありますが、大抵こちらから見本をもって、商館に売りこみにいくのです。

このとき、日本の商人との交渉にあたるのは、私たちが“買弁”(かいべん)といっている中国人の使用人でした。 商館の一室で上州生糸の見本をみせながら、テーブルをはさんで買弁とむかいあいました。

「どうです、このつや。ぜひ、よい値でお願いします。」

「やすければ、いくらでも買います。」 |

|

「いや、これは上ものです。まあ、手にとってごらんなさい。」

「いまはちょうど本国の相場、さかっています。それに……。」

買弁は、ずるそうなわらいをうかべて、つづけました。

「日本の商人、いくらでも、たくさんたくさんきます。」

そのころ、父はわずかな資金をやりくりしながら、店をつづけていた最中なので、私もひっしでした。

なんとかこの取引きをまとめて、父を安心させたかったのです。

予定よりいくらかやすい値段でしたが、どうやら話をまとめて、いそいで父に報告しますと、父は私をねぎらいながら、いいました。

「あそこの買弁はなかなかてごわいから、大変だったろう。だが“拝見”がすまないと、まだまだ安心できないぞ。」

父が心配した“拝見”というのは、倉庫におさめた品物が、見本と同じかどうか検査することです。

検査の結果、よいものだけをぬきとって、あとの分をつっかえしてくることがあります。

外国商人は、この“拝見”を悪用して、不当な利益をえていました。

生糸は値段がクルクルとうごくので、売る時期をのがすと、大損害をうけます。

そこで、まだ“拝見”がすまないからといって、返事をのばし、そのあいだに本国に、値段やさきの見通しをといあわせ、おもわしくないと、ケチをつけて品物を返してくるのです。

ある取引きのときのことです。

“拝見”がすんだころ、代金をうけとりに商館へいくと、小牛ほどもある大きなイヌがほえたてて、門からはいれません。

ふと、上をみると、二階の窓からイヌをけしかけている外国人の姿が目にうつりました。

「こんちくしょう」と、はぎしりしてにらみつけましたが、引返すよりほかなかったのです。

そうはいっても、商売は大事です。

翌日またでかけて、やっと買弁にあいましたが、そっけない返事がかえってきました。

「さようは、主人、いません。三日したらきなさい。」

約束の日、商館をたずねると、またまた難題をふっかけてきました。

「あなたの生糸、見本とちがいます。不正はいけない。値段、ひきなさい。」

私は、頭にカッと血がのぼりました。

「とんでもない。なにがちがうっていうんですか。ケチをつけずに約束どおり代金をはらってください。」

押し問答をくりかえしましたが、らちがあきません。

しかたなく店にもどると、父の怒りが、爆発しました。

「そんなばかな話があるか! あれは見本どおりだ。よし、ちょうど生糸が値あがりしているときだ。

さっさとひきとって、よその商館にもっていこう。おまえもおいで。」

しかし、商館は倉庫にかぎをかけて、生糸をわたそうとしません。

とうとう値びきをさせられてしまったのです。大きな損害でした。

ひどいめにあうのは、生糸の売りこみのときだけではありません。

商館から買う場合でもそうです。相模屋さんが、綿織物を買ったときのことを、こう話していました。

「商館から織物を買うときは、代金をさきにはらわないと、品物を渡してくれません。

それに、倉庫からだすとき、つつみの上にかけてある鉄輪をはずしてしまうのです。

鉄輪をはずされると、包装がくずれて、品物がいたむのはわかりきったことでしょう。

そこで、はずさないでくれとたのむと、“鉄輪代をはらえ”とくるんです。

鉄輪代は元々代金のうち、まるまる二重どりですよ。」

それというのも、貿易の経験が豊で、資金も豊な外国商人に、ふなれな日本人商人が手玉にとられてしまうからです。

けれども、もっと大きな理由は、安政の通商条約が、日本人に不利なことをきめていたからです。

この条約では、日本人が外国人からどんな無煙難題をふっかけられても、日本の役所で裁判をうけることができず、相手がイギリス人なら、横浜にあるイギリス領事館にうったえるより道がありません。

イギリスの役人が裁判するのですから、日本人に不利なことは、はじめからわかりきっています。

ですから、外国人とあらそいごとがおこると、日本人はどうしても、泣き寝入りをすることになります。

こんなわけで商売な何度あぶなくなったかしれません。でもまあどうにか、危機をのりきって、フランス・イタリアむけの蚕卵紙(さんらんし)の輸出がきゅうにふえ、相場が上った機会をとらえて、大儲けをすることができました。

これであるていどの資本もでき、店もどうやら軌道にのりました。

けれども多くの同業者が、生糸や蚕卵紙の値下がりや、外国商人の自分かってな取引きで、大損害をうけてつぶれました。

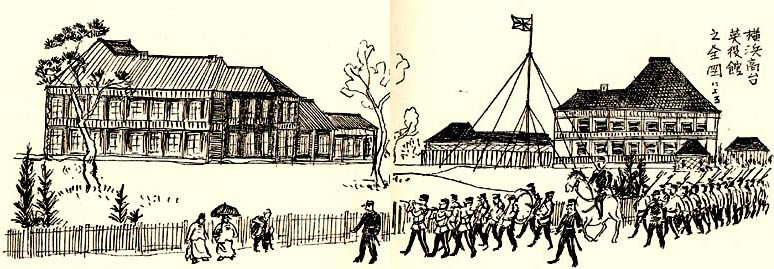

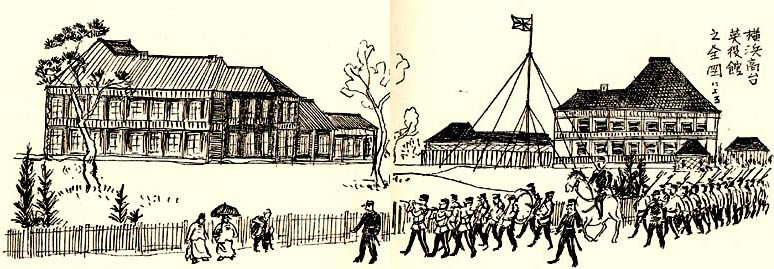

③ 横浜の外国兵

「薩長の軍隊が、江戸にむかったそうだ」といううわさがしきりに流れるあわただしい世相のなかで、一八六八年(慶応四年、この年の九月から明治元年)の正月をむかえました。

三月にはいると、新政府の東征軍が江戸にちかづき、横浜のまわりにも、先鋒隊が姿をみせはじめました。

横浜も戦争にまきこまれるのではないかという不安に、人々はおびえていました。

そのころのことです。商用にでていた父ががえってくるなり、せわしげにいいました。

「なにかありそうだぞ。

いま吉田橋関門のちかくをとおると、イギリス兵がおおぜい、剣とか鉄砲で関門をかためていたよ。

心配になって、いそいでかえってきたのだが……。」

「わかしも、たったいま、甲州屋の番頭さんからきいて、びっくりしたところです。

なんでも、東征軍の兵隊が、関門でイギリス兵にとめられて、ひきかえしたそうなのです。

吉田橋だけでなく、開港場の要所要所は、みな外国兵がかためたらしいですわ。」

「それでは、おまえ、ご苦労だけど、イギリス商館で、ようすをきいてきてくれないか。」

父のいいつけで、さっそく商館にでかけて、顔みしりのイギリス人から話をきくと、事情がわかりかけてきました。

新政府の東征軍が江戸にちかづくのと前後して、イギリスのパークス公使は、神戸からかえってきました。

かれをまちうけていたイギリス人たちは、さっそく面会をもうしこみ、意見と希望をのべたてたのです。

「公使。江戸で戦争があると、生糸や茶の入荷がとまって、商売にさしつかえます。」

「綿布や毛織物も売れません。大損害です。」

「新政府軍のなかにいる攘夷派が、商館に火をつけたり、命だってねらいかねませんよ。」

「横浜にイギリス兵がいるのは、こんなときのためではありませんか。」

パークスはこたえました。

「そのとおりです。清国に“太平天国の乱”がおこって、上海付近が戦場になったとき、貿易はガタおちになって、イギリス人は大損害をうけました。

そこでイギリス政府は、清国政府をたすけて、乱を早くおわらせました。

幕府でも新政府でも、貿易のじゃまをすることは、ゆるせません。

江戸や横浜が戦争にまきこまれないよう、努力します。」

そのあとすぐ、パークス公使はフランスやアメリカなど各国の代表と相談して、開港場の要所要所に外国兵を配置して警戒にあたらせることになりました。公使館の許可証をもたない武士は、開港場にいれないと、きめられました。

「もう、大丈夫。これで横浜に戦争はおこりません。貿易もいつもどおりできます。」

商館のイギリス人は、事情を説明したあとで、こうつけくわえました。

しかしこの話を報告すると、父は顔をくもらせました。

「これでひとまず心配はなくなったが、槇浜が外国の領地になったようなものだ。」

|

|

そのころ、山手の海岸にイギリスとフランスの兵舎がありました。

とくにイギリス兵舎は、火薬庫・病院・総督官舎などをふくめて、三十以上の建物がありました。

これは、幕府が五万両をこえる大金をかけてつくったもので、イギリスにただでつかわせていたのです。

兵隊は両国あわせて二千ちかく、これは居留外国人よりもおおい数でした。

また、港には外国の軍艦が自由にでいりして、長州や薩摩を攻撃した外国艦隊は、みな横浜からでていったのだそうです。

私も商館にいったかえりなど、いさましいラッパに足なみをそろえて、練兵場にむかう兵隊の列をみかけたものです。

練兵場では、ききなれない外国語の号令で行進したり、銃のうちかたなどの訓練をうけていました。

金ボタンを十二ずつ、二列につけた真赤な上着に、白い筋のはいった黒ズボンのイギリス兵が、ライフル銃をかついで、大太鼓や笛をもった楽隊を先頭に、市内を行進します。

イギリス兵の行進を、町の人々は、ものめずらしそうに、道の両側で見物したものです。

「なんでえ、外国のやつら、ひとの国をかってにあるきまわって。おれたちをこけおどすつもりかってんだ。」

行進を横目でみながら、ケンカをうる威勢のいい人も、ときおりはいました。

私たち横浜にすんでいるものは、イギリス兵のことを“赤隊”、青い服をきているフランス兵のことを“青隊”といっていました。また、外国兵の行進や訓練のようすをうたった歌が、はやりました。

野毛の山から ノウエ

野毛の山から ノウエ

野毛のサイサイ 山から異入館をみれば

お鉄砲かついで ノウエ

お鉄砲かついで ノウエ

お鉄砲サイサイ かついで小隊すすめ

オッピキ シャラリコ ノウエ |

④ たちあがる日本商人

年号が明治とがあり、御一新の世になっても、日本と外国のあいだには、安政の通商条約があいもかわらず、つづいていました。

御一新から十年もたってからのことです。

長年、店にでいりしていた和助さんが、「あした郷里にひきあげるから」といってあいさつにみえました。

突然のことにおどろいた父が、和助さんにそのわけをたずねると、和助さんはいいました。

「まあ、きいてください。あまりばかばかしくて話にもなりません。

数日前、何のまえぶれもなくお役人がやってきて、“移転料をはらうから、いますぐたちのけ”というじゃありませんか。

おどろいてわけをきくと、なんでも、となりのアメリカ人が、私の家があるとうるさくて、火の用心も悪いから、とりこわして、あとの土地を貸せと、お役所に談じこんだそうです。

しゃくにさわるけれども、お上にはさからえません。

それに、商売のほうもおもわしくないので、このさいおもいきって郷里にかえることにしました。」

「それはとんだご災難。外国人相手の商売をしている私には、人ごととは思えません。

お役所も、外国人が相手だと、よわごしでね……。」

外国人の横暴なやりくちに、日ごろからむしゃくしやしていた私が口をだしました。

「このあいだも、道路をあるいていた日本人が、たいした理由もないのに、イギリス人にステッキでなぐられて、それがもとで死んだっていうじゃありませんか。

外国人は、日本人を虫けらぐらいにしか思っていないんですよ。」

「そのとおりだな。条約をなおしてもらわないかぎり、うったえるところもないのだから。」

「それでもね、若旦那。明治八年(一八七五年)に、反対がつよくなって、とうとう山手の外国兵がひきあげていったときは、胸がすーつとしましたよ。」

こんなおしゃべりをしてから、和助さんは、わかれのあいさつをしてかえっていきました。

けれども私たちは、いつでもこんな外国人のかってな振舞いをゆるしていたわけではありません。

一八七九年(明治十二年)十月、織物の取引商をしている相模凰さんは、仲間の同業者と相談して、

「いままで、はずされたり、代金を二重どりされている包装の鉄輪を、品物につけたまま渡してもらいたい」

と、外人商館全部に、もうしいれました。

多くの商館はこのもうしいれに同意しましたが、イギリスの八つの商館だけが同意しませんでした。

そこで相模屋さんたちは、東京の同業者とも協力して、同意するまで取引きしないときめました。

これには相手もこまって、一軒また一軒と同意して、十二月には最後の一軒もしぶしぶ同意しました。

相模屋さんたち日本の商人が勝ったのです。

私たち生糸商も、相模凰さんたちの成功にしげきされて、不公平な取引きをあらためさせるにはどうしたらいいか、相談しました。

その結果、資金をだしあって、「横浜連合生糸荷預所」をつくることをきめました。

このころ、父は老年のため第一線をしりぞき、店のことはすべて私がまかされていました。

ですから、同業者の話合いの席には、私が顔をだしました。

「荷預所」とは、産地から横浜におくってくる生糸を検査して、いちじ保管するところです。

そして、売込商は見本で外国商人と売買の契約をして、品物は荷預所でしか渡しません。

こうして外国商人がかってにできないようにしたのです。

新しい取引方法をしらされた外国商人は、「これではもうげがすくなくなる」とばかり、ことわってきました。

こうなっては、日本の商人は一歩もゆずれません。

相手もなかなか強気で、とうとう生糸の取引きはとまってしまいました。

なにしろ生糸は日本の輸出の半分をしめていたのでずから、大変なことです。

産地の荷主も、銀行も、全力をあげておうえんしてくれました。

どの新聞も、毎日のように事件の経過を大きくとりあげました。

全国各地から、はげましの手紙がとどきました。

それは、外国人の横暴と不平等条約にはげしいいきどおりをいだいた全国民が、事件のなりゆきを、わがことのように心配してくれたからです。

私も商売ができないので、ほんとに苦しかったのですが、郷里の人々がはげましの手紙をくれたり金をかしてくれたりしたので、とにかくがんばることができました。

二ヵ月後、両方があゆみよって、あらそいは解決し、取引きが再開されました。

これで、いままでの悪いしきたりが全部なくなったわけではありません。

けれども、取引方法もあらためられ、外国商人の態度も、めにみえてかわりました。

「力をあわせてやればできる」と、私たち横浜の商人は、そのとき自信をもちました。

15 廃藩置県(はいはんちけん) top

① 版籍奉還(はんせきほうかん)

「大久保さん、大名の意見は、なんとでましたか?」

「半分、半分というところですな。」

「というと……。」

木戸孝允のたたみかけるような質問に、大久保利通は、つくえの上の書類をめくりながら、

「版籍奉還に賛成するものが一〇一藩、反対が一〇二藩……。」

と説明すると、木戸はふたたび、

「反対が半分の一〇二藩は、ちょっとこまりましたな。

ところで、賛成派のおもなところは、薩・長・土・肥はべつとして……。」

といいかけると、大久保がそれをひきとって、つづけました。

「薩(薩摩=鹿児島県)・長(長州=山口県)・土(土佐=高知県)・肥(肥前=佐賀県)の四藩はすでに、この一月、すすんで版籍奉還をもうしこんできているのは、ごぞんじのとおり。

それにくわえて、加賀(かが、石川県)の前田氏、安芸(あき、広島県)の浅野氏なども、雄藩(ゆうはん)のなかの賛成派です。」

「それは、心づよい。」

「意外なのは、徳川家と関係のふかい譜代大名のなかに、五十八も賛成藩があるということです。」 |

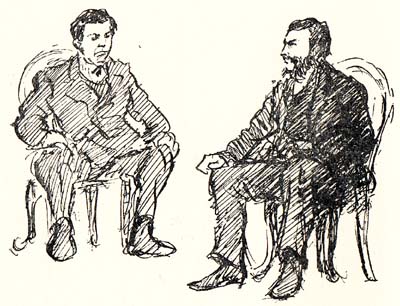

伊藤博文?

|

「それはおもしろい。いっそのこと、おもいきって断行したらどうでしょう。」

木戸の意見に、大久保はきっぱりいいました。

「当然、やるべきでしょう。この機会をのがしては、新しい政府の基礎をつくることができますまい。」

一八六九年(明治二年)五月、まもなくひらかれる公議所会議を前にして、新政府の指導者のひとりである、長州の木戸孝允と薩摩の大久保利通は、おたがいに意見を交換しあっていました。

このまえの年(一八六八年、明治元年)の十月、江戸を東京とあらため、ここに新しい政府をおきました。

けれども、全国には、江戸時代と同じように藩があり、藩主がそのまま、藩の政治をとってしたのです。

これでは、新政府の思うような政治ができません。

そのうえ、御一新で天朝さま(天皇)の政治になっても、江戸時代とかわらぬ生活の苦しさから、世直しの一揆や打ちこわしが、全国のあちこちにおこっていました。

新政府が考えるような新しい日本をつくっていくためには、どうしても、地方の政治を、中央の政府の取り締まりの下におかなければなりませんでした。

木戸と大久保は、まず、自分たちの出身の藩である長州と薩摩の藩主によびかけて、版籍奉還にふみきるよう説得し、さらに土佐・肥前の賛成をえました。

そこで、明治維新の中心になって活躍した、この四つの雄藩が連署して、版籍奉還の表を政府にさしだしました。

この年の一月のことです。版(はん)は版図つまり領地(土地)のこと、籍(せき)は戸籍で、人民のことをいいます。

これまで大名がもっていた土地・人民を、天皇にさしだそう、というのです。

この四藩が版籍奉還をすると申し出たというので、全国の多くの藩が、おくれをとらないように願い出てきました。

大久保らは全国の藩から意見をきき、それをもとに、版籍奉還にふみきるかどうかを公議所会議で決めようというのでした。

こうして、政府は、全国諸藩のようすをよくみとどけたうえで、それまでに版籍奉還を願い出ていた藩に、そのねがいをゆるし、藩主(大名)をその藩の知事とすることにしました。

また、奉還を願い出てない藩には、早く願い出るようにすすめました。

大名たちのなかには、なかなか願い出ないものもありましたが、大きな藩が政府の方針に従うのをみて、数日の間に二百六十二の藩が奉還をしました。

そしてこの年のうちに、ほとんど全部の藩が、版籍を奉還し、日本からは「大名」という名のものがいなくなったのです。

薩・長・土・肥(さっちょうどひ)のような雄藩はべつとして、多くの藩では戊辰戦争で財政がとどこおって、困っていました。

ところが、版籍を奉還すれば、大名はこれまでとほぼ同じ収入があるうえ、藩士たちの給料にあたる家祿は、政府がめんどうをみてくれるというのです。

藩主は知藩事となって中央政府の地方の役人ということになりますが、華族という、一般の藩士たちとはちがった身分をもらい、しかもその身分は、子・孫というようにつづいていく特権が約束されたのです。

藩主にとって版籍奉還は、けっして、損な取引きではありませんでした。

② 新政府に反対する一揆

「作兵衛さん。川俣(かわまた)では、また、えらい騒ぎがおこっているそうだな。きいているかい。」

「ああ、きいているとも。川俣だけじゃねえようだ。

小綱木(こつなぎ)でも、大綱木(おおつなぎ)でも、山小屋でも、おこっているそうな。」

「慶応二年(一八六六年)のときのようにならねばいいが……。」

「あのときは、世直しの一揆だったな。そして御一新をむかえた。

だがなあ、甚兵衛さん、御一新だの、版籍奉還だの、といったところで、あしら、貧乏百姓の暮しは、ちっともよくならねえ、……どころじゃねえ。

いっそうひどくなったぞ。川俣近辺の百姓衆でなくても、一揆をおこしたくなるわい。」

福島ざいの農民、甚兵衛と作兵衛は、雪のふかい田んぼ道で、寒そうに話しています。

一八七一年(明治四年)二月のことでした。

三年前(一八六八年、慶応四年、のち明治元年)の戊辰戦争でいためつけられたこのあたりの農民は、その後の二年つづきの大不作で、年貢をおさめるどころの話ではありませんでした。

藩主の時代には、それでも、こんなときには、年貢をやすくしてくれることもありました。

けれども、今度は、めちゃくちゃです。

家財道具や田地を売ってでも、妻や子供を奉公にだしてでも、年貢をはらえ、というきつい命令でした。

「甚兵衛さんよ、年貢をおさめるためには、ごくつぶしの年寄りなんかは、こぬかを食っていればいいといっているそうでねえか。」

「そうだ。どうしても、年貢をはらえねえ百姓のところへは、役人がやってきて、家財道具をかっさらっていくというでねえか。」

「ひでえものよ。」

「まったく。」

福島のちかく、伊達郡川俣村付近の農民たちは、ついにたちあがりました。

この一揆は、やがて伊達(だて)郡から安達(あだち)郡、さらに信夫(しのぶ)郡にもひろまっていきました。

甚兵衛や作兵衛のすんでいる福島ざいも、一揆のうずにまきこまれてしまいました。

けれども、藩兵におさえられ、首謀者はとらえられ、拷問にかけられたすえ、打首になりました。

このような、新政府のやりかたに反対する一揆は、日本全国のあちこちでおきました。

九州の日田(ひた、大分県)や信州(長野県)松代(まつしろ)などの一揆は、ことに大規模なものでした。

政府は、たいそうあわてました。

ことに、農民の一揆が不平士族の反乱とむすびついて、ひとつの藩をこえるような大規模なものになると政府の土台をゆるがすようなことになりかねないからでした。 |

|

一方、ことに戊辰戦争以後、財政的にゆきづまった小さな藩のなかには、藩の政治をつづけていくことがむずかしく、藩をやめて、中央政府の取り締まりのなかにはいりたいと申し出る藩もでてきました。

③ 天皇の「御親兵」

「大久保さん、今度の廃藩置県こそは、新政府がのるかそるかの大事業ですね。

なんとか成功させたいが、知事(元の大名)たちが、すなおに賛成するでしょうか。」

「今度のことはそう簡単にはいかんでしょう。木戸さん。」

木戸孝允と大久保利通は、これから実行しようとする廃藩置県について、話合っています。

版籍奉還で、江戸時代の大名というものはなくなりましたが、彼らはいぜんとして、もとの藩の知事として、地方の政治をしていました。

政府が、その力を地方までおよぼすには、藩の知事の、地方における政治の力をとりあげてしまう必要がありました。

そのためには藩をやめて県をおき、県には政府から派遣した県知事をおくことにしよう、というのでした。

藩のなかには廃藩を願い出るのもあり、一揆などでこまりはてているとはいっても、もとの藩夫が政治の力をうしなうのですから、どの藩もそう簡単に、政府のいうことをきくとはかぎりません。

「なかには、武力で抵抗する藩もでてくるのでは……。」 |

木戸孝允(左)と大久保利通(右)

|

大久保が、そこまでいうと、木戸も、 「そうです。心配なのは、そこです。」と、あいづちをうちました。

「そこで、もし反乱がおこっても、それをおさえるだけの兵力が、政府にあればいいのです。

そのためには、長州・薩摩両藩が力をあわせれば、なんとかなると思うのです。」

「おっしゃるとおりです。」

木戸は、また大久保の意見にあいづちをうちながら、あとをつづけました。

「長州は、すぐにでも藩兵を東京に集めることができます。しかし、あなたの薩摩藩が……。」

「ともうしますと……?」

大久保がちょっと首をかしげました。

「いや、薩摩の西郷さんのことですが、西郷さんは二年ほどまえ、鹿児島にひっこんだままで、東京にでてこられないのがふにおちません。

私たちの政治のやりかたになにか不満でも……と思うのです。

ところが、あなたもごぞんじのように薩摩の武士は、みんな西郷さんを尊敬しているようですね。

薩摩の協力をうるには、西郷さんが腰をあげなければだめだと思うのです。」

「それは、よくわかります。」

「そのことで、私は、去年、二度までも使いを薩摩へおくったのですが、西郷さんは、私の意見を、受入れてくれたいのですよ。」

「そのことは、私もきいています。

西郷さんは、武士が将来どうなっていくのかということを、いま、一番心配しているのです。

だから、一般の武士までもやめてしまうつもりだということは、ふせておいて、ただ、天皇のもとに、新しく日本を統一するために、軍隊が必要だと説いたらどうでしょう。」

やがて政府は、一八七〇年(明治三年)の十二月、岩倉具視を鹿児島におくりこみ、まず、もと藩主の島津久光を説きふせ、島津から西郷を説きふせてもらうことを考えました。

「大久保さん、きましたよ、鹿児島から早飛脚が。」

木戸が、うれしそうに大久保をたずねて、いいました。

「ほお、それで?」

「西郷さんが、ついに、協力を約束をしてくれました。」

「それはよかった。私たちの大事業も、ほぼ成功の見通しがつきもうした。」

大久保が、ほっとしたようにいうと、木戸は、

「それには、西郷さんが、ひとつの条件をだしているのです。

というのは、土佐藩も仲間にいれてほしい、ということです。」

木戸は、さっそく土佐藩の板垣退助に、話をもちかけると、西郷がでるたらわしもでる、と協力を約束しました。

薩・長・土三藩は、「天皇を守る」という旗じるしをかかけて、藩兵を東京におくりこみました。

歩兵・騎兵・砲兵をあわせて、八千名の藩兵たちでした。

彼らはみな、「自分たちこそ、新しい政治を成功させるためにえらばれた“天皇の御親兵”だ」というほこりを、からだいっぱいに、みなぎらせていました。

木戸孝允は、顔いっぱいによるこびをあふれさせて、西郷にいいました。

「ありがとう、西郷さん。あなたがご協力をちかってくださったおかげで、御親兵は成功しました。」

すると、西郷は、大きな目玉をぎょろつかせて、ゆっくりいいました。

「もう、心配など、ありはしません。

もし、二、三の藩が反抗しても、おいどんのひきいるこの軍隊で、ふみつぶしてごらんにいれるでごわす。

だが、なんといっても、武士の力を大切にせんと、いかんでごわす。」

一八七一年(明治四年)七月十四日、八千人の「御親兵」をうしろだてとしながら、政府は「廃藩置県」の詔書(ちょくしょ)をだしました。

④ 県令さま

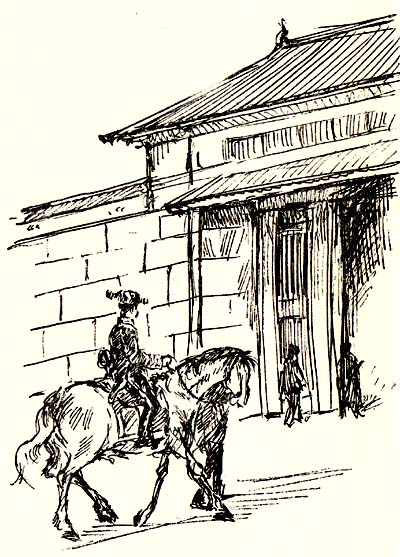

「甚兵衛さん、新しくござった県令さま(県知事のはじめのよび名)をみたかね。」

「ああ、きのう、お城にはいるところをみただ。」

「それは、よかったな。」

「馬にまたがり、ぼうしをかぶって、サーベルという細身の刀を、腰につるしていたぞ。

おらはみたことねえが、異国の隊長さまのようだった。」

「ふうん、そんなに、立派だったか。どこからござったのかな、あの七人は?」

「ものしりの話では、清岡公張(きよおかきみはり)さまとかいって、もとは、土佐のお武家だったそうだ。」

甚兵衛は、作兵衛の質問に、昨日、その目でみた県令のことを、得意になってこたえました。

「すると、なんだなあ。土佐のお武家さまが、今度からおらたちの殿さまになったというわけか。えらくなったもんだ。」

作兵衛は、はきすてるようにいいました。すると、甚兵衛は、

「そうだ、作兵衛さん。どこの県令さまも、たいてい薩摩か長州のお武家さまがなったということだ。

土佐や肥前のお武家さまも、おらたちの県令のように、すこしはいるそうだ。」

「するってえと、どこの殿さまも、わしらの殿さまのように、江戸へ。 いや江戸じゃねえ、東京だ、その東京へござったのか。」

と作兵衛はききました。

「ということだ。みんな東京へ集められて、そこで暮すことになったそうだ。 暮しのかかりは、御一新の政府が、めんどうみてくれると……。」

甚兵衛におわりまでいわせないで、作兵衛は、

「百姓は御一新になっても、らくになるどころか、ますます苦しくなるっていうのに、お武家さまは殿さまのようにえらくなる。 まえの殿さまは、東京へでて、あそんで暮す。そんなばかなはなしってあるものかなあ、甚兵衛さん。」

と、おこったようにいいました。 |

|

「でかい声を出すな。お役人に聞えたら、えらい騒ぎだぞ。

そういえばな、おらたちの庄屋さまも、昨日、県令さまの行列の一番うしろにぐっついて、威張ってあるいていたぞ。

庄屋さまも、これからは戸長(とちょう)さまとよばれて、県令さまの下ではたらくお役人になったのだ。」

甚兵衛と作兵衛は、やれやれというように、せのびをしました。

全国の大名は、一八六九年(明治二年)の版籍奉還で、いちどに藩の知事となって、七〇地方をおさめました。

けれども二年後、一八七一年(明治四年)の廃藩置県で、知事の位もなくなってしまいました。

そのかわりに、中央の政府から県令(県知事)が、その地方をおさめる一番えらい官員さま(官吏、役人)として、やってきたのです。

中央の政府では、木戸・大久保など、長州や薩摩を中心とする藩の出身者で、重要な役をしめました。

中央政府の取り締まりが全国の隅々までいきわたるようなしくみになった地方政治の役人も、やはり長州や薩摩の出身者が中心となりました。

top

**************************************** |