|

****************************************

Index 文明開化(その一 その二 その三 その四 その五)

|

文明開化(その一)

1 海をわたった少女

① 船出

② 波にゆられで

③ 異国のくらし |

2 四民平等

① あたらしい身分制度

② 名字をつけよ」

③ 四民平等

3 武士の商売

① 捕鯨から石油へ

② 士族の商法

③ くりかえす大失敗 |

1 海を渡った少女 top

|

|

① 船出

あたりの空気をふるわすように、アメリカ号の船出をいおう祝砲が、とどろきました。

アメリカの太平洋汽船会社のこの船は、外輪つき四千五百トンの蒸気船、その頃の日本人にとっては、めずらしいほど大きな船であり、美しくまたすぐれた船でした。

上気した頬に、冷たい潮風をこころよくうけながら、かぞえ年八歳の少女、津田梅子は、いま、アメリカ号の甲板に立っています。

波止場のどよめきにこたえている大人たちに、小さな梅子はかくれてしまいそうでした。

船にのるまえ、父が波止場でかけてくれた、アメリカ製の大きな赤いショールにうまりながらも、梅子は首をまっすぐおこし、だれにもつかまらず、出航まぎわの船のゆれにたえています。

彼女のひとみは、決意にひかっていました。

これからの航海と勉強の旅のなかで、どんなことがおころうとも、こうしてたえていこうと、自分にいいきかせているかのようでした。

船上の梅子は、しだいに遠ざかっていく波止場の人垣に、長いこと目をこらしながら、出発前に渡された『洋行心得書』をおもいうかべるのでした。 |

“めいめいが父母の国をはなれて外国へいくのだから、自分の行いをつつしかことはもちろん、どんなことがあっても、お国の恥にならないように、心がけなければいけない。

たとえば、返すあてもなく外国人から借金するなど、とんでもないことである。

もし、借金したまま、返さずに帰国したら、きびしいおとがめのうえ、かならず返すように命令する。”

“たとえ外国人をうらみにおもうことがあっても、たえしのび、どうしてもがまんできないときには、その土地の役所へ訴え出て、静かに解決してもらうこと。

どれほど怒りにたえられない場合でも、けっして外国人を殺したり傷つけたりしてはならない。”

そんな注意をおもいうかべると、いつもは快活な梅子の心も、なんとなく重くなります。

――でも、私はいままでだれとも仲良くできたんだから、アメリカ人とも仲良くできるにちがいないわ。

お父さまがくださった『英和小辞典』のなかに書いてある横文字が読めるようになるのはいつかしら?

でも、大丈夫、がんばるもの。

……それにしても宮中に参内したあの日は、ずいぶん、緊張したっけ。

重い御簾(みす)のたれさがった大広間、そこへゆきつくまでのいかめしい宮門、ぴかぴかみがかれた長い廊下、ゆききする美しい服装の女官たち……、みんな昨日のことのようだわ。

御簾(みす)のむこうの御座所の皇后陛下から女官をとおして、しっかり勉強してきなさいというお言葉や、紋ちりめん、お菓子などをいただいた。

ああ、がんばります。

私は一番年下なので、みなさんから親切にしていただいているけれど、あまえないでしっかり勉強しなくっちゃ。

お母さま、私が西洋の着物をきて、西洋の言葉で「ただいま」と申上げたら、その時なんておっしゃるかしら?

あら、がんばるなんて、誓いの言葉の下から、もう帰る日のことなんか考えてる……。

「梅子さん、いつまでも潮風にあたっていると、かぜをひきますよ。」

お姉さんらしくやさしい声をかけたのは、吉益亮子(よしますきょうこ)でした。

「みなさまはもう、船室のほうにおちつかれましたわ。さあ、あちらのほうへまいりましょう。

そして、岩倉大使のご一行に、あらためてご挨拶にうかがいましょうね。」

物思いからさめた梅子は、元気に返事をして、年上の四人の少女のあとにしたがいました。

アメリカ号の主客は、遣欧使節団の一行でした。

出航のときにつけていた礼服を、普通のきものにきかえた、大使の右大臣岩倉具視。

それでも、公家ふうのまげをゆって、いかめしそうです。

机の前に座り、むずかしい顔で書き物をしています。

べつの一室では、なれぬ船旅と興奮で眠れないのか、副使たちが集って、なにか声高く話合っています。

日本人ばなれのした高い鼻と大きな目、洋服も身についた大蔵卿の大久保利通、彼はあまりわらいもせず、いかめしい態度です。

しゃれや警句で一座をけむりにまく参議の木戸孝允。

そして、にぎやかにしゃべり、わらいのうずをまきおこしているのは、工部大輔(こうぶたいゆう)伊藤博文。

「文明開化」のデザイン・ブックからぬけ出てきたようにスマートな外務少輔(がいむしょうゆう)山口尚芳(ひさよし)。

いずれも、若々しく、自信にあふれているようです。

ほかの船室にいる理事官・書記官・通訳・随員などをあわせると、遺欧使節団の一行は、総勢四十八人の大世帯でした。 |

|

ときは、明治政府ができあがってから四年め。

この年の七月、廃藩置県(はいはんちけん、藩をやめて県をおくこと)をやってから、まだしなければならない改革の仕事がたくさんあるとき、何はさておいて、まずおおがかりな使節団を、アメリカとヨーロッパの国々におくることになったのです。

明治政府は、日米通商条約など、不平等な安政条約をあらためたいと考えていました。

まず、条約改正の予備交渉をすすめるために、この使節をおくろうとしました。

また、条約を改正するためには、アメリカやヨーロッパのすすんだ文明を取入れ、日本の文明も、それにまけないようにすることが必要でした。

政府は、この使節団の一行に、欧米のすすんだ文明を見学してきてもらいたいと考えていたのです。

② 波にゆられて

一八七一年(明治四年)十一月十二日の正午に錨をあげたアメリカ号は、相模灘の沖をすすみました。

雪をいただいた富士・箱根・足柄の峰々、すべてが夕日のもとに美しく化粧して、祖国をはなれようとする船上の人々に、やさしい微笑みをおしみなくおくっています。

なごりおしげに太陽が沈むと、かわってかがやきだした月が、ひとしきり、人々の歓声にむかえられました。

やがて十一時、人々はみな、寝室にはいりました。やわらかい波がしらが、月の光に白く輝いています。

静かだったうねりが、さっきからしだいに大きくなってきました。

外海に出たのでしょう。それに、雨もふってきたようです。

五人の少女たちは、おそろしさと船酔いにおそわれて、一室に身をよせていました。

お互いに手をとり、はげまし、いたわりあっていました。

この五人の少女は、北海道開拓使の募集に応じ、欧米への使節団の船にのせてもらってアメリカへ渡ることになった、最初の女子留学生だったのです。

北海道開拓使の長官黒田清隆は、

「開拓の事業は、文明の知識や技術がなければならぬ。

知識・技術は教育のちからによるものであるから、教育は開拓の原動力だ」

といって、のちに札幌農学校のもとをつくりましたが、女子留学生の計画も、それにさきだって黒田がたてたものでした。 黒田は、一八七一年(明治四年)の六ヵ月の欧米旅行で、

「国家百年の計は、女子教育にまたねばならない」と考えるようになっていたのです。

けれども、留学生に応募した女性は、たった五人しかいませんでした。吉益亮子(東京・十五歳)・上田貞子(東京・十五歳)・山川捨松(青森・十二歳)・永井繁子(静岡・九歳)・津田梅子(東京・八歳)の五人で、いずれも、士族の娘たちばかりでした。

梅子の父は、身につけた蘭学と英学が役にたち、一八六七年(慶応三年)には勘定吟味役小野友五郎の随員として、福沢諭吉らとともにアメリカへ渡ったことがありました。

彼は、明治になってから北海道開拓使の仕事を手伝うかたわら、本腰をいれてやり出しだのは、めずらしい西洋野菜の栽培でした。

カリフォルニア種のリソゴ、オランダいちごやダスペリーなど、梅子が物心ついたころ、東京麻布(港区)の農園はおおかた成功をおさめていました。

ほかの四人の娘の父兄たちも、その頃の日本ではめずらしいほど外国事情にくわしい人たちでした。

横浜の波止場でも、振袖姿の五人の少女たちを見た見送人のなかには、

「ずいぶんものずきな親たちもあったものですね。

あんな小さい娘さんを、海のむこうのアメリカなどへやるなんて。

父親はともかく、母親の心はまるで鬼でしょう。」

などとささやくものさえいました。

けれども、娘たちは希望にもえ、うちつづく“しけ”とも、けなげにたたかうのでした。

③ 異国のくらし

港をとりまく建物のむこうから、真赤な太陽炉のぼると、それまでたちこめていた深い霧が、さーっとはれて、港全体が姿をあらわしました。

岩倉大使一行と女子留学生たちをのせたアメリカ号は、静かにサンフランシスコの港にはいりました。

ゴールデン・ゲイト(金門橋)のさざ波が、太平洋をのりきってきたこの船を、美しい笑顔で、迎えているかのようです。

一八七一年(明治四年)十二月六日、日本を出航してから二十四日めのことでした。

高い建物、にぎやかな町の通り、おおぜいの市民たち。その市民たちは、口々になにやらさけびながら、めずらしそうに、しかも大歓迎です。

ちょんまげ頭に二本ざしの岩倉大使一行、それに振袖姿の五人の少女たち。

サンフランシスコの市民たちには、めずらしい一行だったにちがいありません。

梅子たち女子留学生は、岩倉大使一行と、宿舎にあてられたグランド・ホテルに入るまで、気もとおくなるばかりでした。

一番おさない梅子でしたが、すばらしく元気でした。

グランド・ホテルのあちこちを、いきいきとかがやく目で見まわしていました。

大理石の大広間。つるりとすべりそうなほどよくみがかれた廊下。一階にならぶめずらしい品物を売る店。

二階から上はホテルで、三百以上もあるという客室。

梅子たちにあたえられた部屋はとても美しく、めずらしものずくめでした。

歩くとふかふかとやさしい花のようなカーペット。すみきった湖水のような大鏡。

昼はビードロ(ガラス)が七色に反射し、夜はそのなかのガス灯がともって、パッときらめく星にかわるシャンデリア。

ふかく椅子にかけて、真白なレースのカーテンをとおして窓の外をながめると、まるでかすみのむこうの花を見るよう。

翌日から、梅子たちは、岩倉大使一行とともに、歓迎ぜめにあうのでした。

知事をはじめ、陸軍の将官、市民の代表、各国の領事たちが、グランド・ホテルの岩倉大使に、挨拶にやってきます。

夜になると、ホテルのまえで、軍楽隊の野外演奏会、四万人あまりの市民が集るという、にぎやかなものでした。

やがて半月ののち、梅子たちは、岩倉大使の一行と、サンフランシスコをあとに、生まれてはじめての汽車にのって、シカゴにむかいました。

たまたま、ロッキー山脈をこえるとき、大雪にあい、いく日かの立ち往生をして、ようやくシカゴにつきました。

サンフランシスコにつづいて、シカゴでも梅子たちはめずらしがられました。

なかでも、一番年下の梅子は、まるで、日本の人形のように見えたのかもしれません。

振袖をひっぱり、帯にさわって、

「オオ、ワンダフルー!(これは、すばらしい!)」

とでもいっているのでしょうが、言葉のわからない梅子は、本当に泣きたくなってしまうのでした。 見世物みたいに見られるのに我慢できなくなった少女たちは、亮子を先頭に岩倉大使のところへ、お願いにいきました。

「岩倉さま、私たちは、もうこれいじょう、たえられません。 サンフランシスコで洋服を買ってくださるという、横浜でなさったお約束を、ぜひ、はたしていただきとうございます。」

亮子は、おもいきっていいました。

「梅子さんなどは、一番かわいらしいものですから、みんなに見られさわられ、泣きそうになってしまうのでございます。」

貞子も、いいました。 |

|

「あっはっはっは、そうか、そうか。いそがしさにとりまぎれて、忘れてしまっていたわい。」

アメリカ側の毎日の大歓迎ぶりに気をよくしているのか、めずらしく岩倉大使は、顔をほころばせながらいいました。

少女たちはなれない洋服でしたが、それでも服装だけは西洋人の仲間いりをして、すこし気がらくになりました。

こうして少女たちは、ワシントンのホワイト・ハウス(アメリカ政府のある建物)へむかう大使の一行とシカゴでわかれ、それぞれアメリカ人の家庭にひきとられ、留学生生活をばしめることになりました。

梅子は、年上の亮子(りょうこ)と二人、ワシントンの郊外にあるジョージ・タウンの日本弁務館書記官チャールズ・ランメンという人の家にひきとられました。

やがて梅子は、カレッジエート・インスティチュートいう学校へ入学しました。

それは、校長先生の名をとって、スティブンソン・セミナリーともよばれる私立の小学校でした。

普通の家を校舎にあて、一クラスの生徒七、八人から十数人、全校生徒が百人あまりの小さなものですが、町の人たちからあつく信用されている学校でした。

あかるくて勉強ずきの梅子は、外国人の中にはいっても、よくがんばりました。

すぐ、友だちも大勢でき、言葉もどんどん上達しました。

先生も目をみはり、ランメン夫人を得意がらせるのでした。

その頃ランメン夫人は梅子の母に、こんな手紙を送りました。

「……梅の頭脳はたいそうするどく、また学問ずきの性質ですから、私どもはむしろ、梅の勉強をおさえるようにしているくらいです。

私どもの国では子供にむりに学問をさせすぎることがよくございます。

それゆえ、梅のことについてはそのようなことのないよう気をつけているのです。

梅は学校で学んだことを忘れるということが全くありません。またたいそう理解力もあります。……」

理解と愛情にあふれたランメンの家で、梅子はもちまえの才能を充分にのばしていきました。

岩倉大使の一行がアメリカからヨーロッパヘまわったころ、梅子は、もう短いけれども正確な英文の手紙を、日本の両親へ書けるほどになっていました。

ホテルのロビーで、アメリカの子供たちに振袖をさわられても、人形のように何もいえないで泣き出しそうになったあの日から、まだ一年もたっていませんでした。

アメリカでの、岩倉大使の条約改正の予備交渉が成功しなかったと、梅子が知ったのも、そんなころのことでした。

この小さな少女は、十一年間のアノリカ留学を土台に、やがてその一生を、とくに日本の女子教育にささげることになります。

津田梅子が、日本の女子のための英語・英文学の高等専門教育の学校、女子英学塾(いまの津田塾大学)を創立したのは、一九〇〇年(明治三十三年)のことです。

2 四民平等 top

① 新しい身分制度

「私は、官吏(かんり、役人)と兵隊のほかは、刀をささなくてもよいことにしたい。 そう考えるのであります。」

その日―― 一八六九年(明治二年)五月二十七日、それぞれの藩の代表から意見を聞き、これからの政治や法律をどうきめていくか、相談するためにつくられた公議所では、森金之丞(有礼=ありのり)が熱弁をふるっていました。

金之丞は二十二歳。すでにヨーロッパをみてきたハイカラものです。

「ただいまのご意見には、反対ですな。」

そういったのは、雨森権三郎(あまもりけんざぶろう)でした。

「といいますのは、腰に大小をさすのはわが国が武をたっとぶ国がらであるところから、しぜんに生まれてきたものであります。

これをやめれば、武士の心はよわまり、だらけてしまいましょう。

日本人のたましいをもっているものが、どうして刀なしでいられましょうぞ。」

「それは、いかにも古い考えですな。」と森金之丞は、また立ちあがりました。

「私は、人が刀をさすのは、自分の身をまもるためだとおもいます。

世のなかがみだれている時代には、それもしかたありますまいが、いまはちがいます。

わが国はご一新(いっしん)によって、ここに新しく生まれかわりました。

この時にあたって、古きをすて、新しきをとらねばなりますまい。でなければ、外国から笑われます。」

「外国は外国でしょう。」といったのは、森修(もりおさむ)でした。

「刀をささなければ、職人や商人などと区別つかなくなります。

けだものでさえ、身をまもる牙がある。武

士が身をまもるために刀をさすのは、とうぜんのことであり、これをなくすことは、職人や商人との区別をなくすことにもなります。」

六月二日の会議では、森金之丞の意見はみんなの反対にあって、森は公議所を辞めなければならなくなりました。

明治の新しい政府ができても、これからの政治や法律をどうきめていくか、なかなか意見はまとまりませんでした。

その月の十七日、政府は、もとの藩主(大名)二百六十二人を知藩事(ちはんじ)に任命しました。

また、これまでの身分制度をくみかえて、公卿・大名を華族に、武士を士族に、農民・職人・商人を平民としました。

こうして、士農工商という四民の区別はなくなりましたが、今度は新しく華族・士族・平民という身分制度につくりなおされたのです。

天皇の一族は皇族となりました。

明治政府が身分にこだわったのには、いろいろなわけがあります。

江戸幕府をたおして、全国を治めるようになった政府のおもだった人々は、公卿(くぎょう)の一部と、薩摩藩や長州藩などの出身に人で、しかもそのおおくは身分のひくい武士でした。

それが、これまで主人だった大名たちを、治めていくことになったのです。

西郷隆盛(たかもり)

木戸孝允(たかよし)

大久保利通(としみち)

島津忠義(ただよし)

毛利元徳(もとのり) |

正三位(しょうさんみ)

従三位(じゅさんみ)

従三位

従三位

従三位 |

西郷・大久保・木戸などは、もとの主人である島津(もと薩摩藩主)や毛利(もと長州藩主)よりも上か、同じ位(くらい)でした。

伊藤博文は足軽という武士のなかでもっともひくい身分でしたが、従四位(じゅしい)となり、五百円の月給をもらうようになりました。

その頃、一円で米が二十五キロから三十キロ買えたので、いまのお金になおすと百万円、いや百五十万円ぐらいになるでしょう。

しかも彼は、俊輔(しゅんすけ)という名前はえらそうではないというわけで、一八七〇年(明治三年)には博文(ひろぶみ)とあらため、「従四位守(じゅしいしゅ)越智宿禰(おちのすくね)博文」と書いています。

同じ年――板垣退助は土佐(高知県)にもどって、藩大参事(はんだいさんじ)となり、権大参事(ごんのだいさんじ)の福岡孝弟(たかちか)と一緒に、土佐藩の政治のあとしまつをつげました。

「人間は、世のなかでもっとも大切なものであって、万物の霊長とよばれる。

士農工商のちがいがあってはならず、身分の上下があってはならない。」

板垣はそういって、士族と平民の差別をなくそうとしました。

士族がかってに平民をきりすてたりすることを禁止し、平民も士族と同じように馬にのったり、羽織・はかまなども自由に着ていいことにしました。

「板垣のやりかたは、極端すぎる。」

彼のやりかたは、政府をもおどろかせ、

「百姓や町人と、一緒にされてたまるものか。」

士族の中には、そういっていきまくものが多く、平民を軽蔑するならわしは、そう簡単にはなくなりませんでした。

鹿児鳥のように、身分の差別が強い地方では、士族と平民の区別が、その後も長くつづき、県庁の役人から駐在所の巡査(じゅんさ、警官)まで、全部士族によってしめられました。

「うちは士族だから、平民の娘とは結婚させない。」

「士族は士族どうし、平民は平民どうし。」

というようなことは、明治のころだけでなく、ごくちかごろでもいう人かありました。

はじめにお話した刀の問題は、一八七一年(明治四年)になって、士族は刀をさしてもささなくてもよいとされ、刀をさすことがはっきりと禁じられたのは、一八七六年(明治九年)になってからのことです。 |

|

② 「名字をつけよ」

「名字をつげろといわれても、どんなふうにつけていいのか、わからない。」

「全く、お上も、むりなことをいってきたもんだ。」

そんな声が、全国のあっちでもこっちでもおこりました。

なかには、「明神」と間違えて、神社におふだをもらいにいく人もいる有様です。

「名字を、かならずつけなければいけない。」

という太政官の布告(命令)がだされたのは、一八七五年(明治八年)二月のことでした。

それにさきだって、一八七〇年(明治三年)の九月、政府は平民が名字を名乗ることをゆるしました。

しかし、それは名字を名乗るのも、なのらないのも、かってだというだけだったのです。

いまでは、田中とか、鈴木とか、だれでもが名字をもっています。

けれどもそれまでは、農民や町人には、特別ゆるされた人のほか、名字をつけることができませんでした。

ですから、山中村の平吉とか、駿河屋の五兵衛とかいうようによばれていました。

また女子の場合は、平吉の女房お春、五兵衛の娘お糸というようによばれていました。

職業をかえたり、住むところをかえ辷りすることが禁止され、五人組のなかでとりしまられている時代には、それでもよかったでしょう。

甲州(山梨県)の山川村でも、名字をつけるについて、おもしろい話がありました。

村の物知りは、名士のご隠居さんか、お寺の坊さんときまっていました。

「方丈(ほうじょう)さん、ひとつ、名字というものをつけていただきたいんで……。」

捨吉は、光明寺の坊さんをたずねて、たのみました。

捨吉がお寺にいくというので、春三も、駒告もついてきました。

「そうさなあ、今朝から大勢やってきたので、いいのは、みんななくなったなあ。」

捨吉は、あわてて、

「そんなことをいわないで、ひとつ、いいのをたのみますよ。」

といいました。春三も駒吉も、

「方丈さん、なんとか、ひとつ。」

と、拝むまねをしました。

坊さんは、しばらく考えたすえ、

「そうさなあ、おまえがたのとこは、竹やぶに近いから、竹林とでもつけておきなされ。」

「へえ、そんな名字て、いいんですか。」

「いいとも、いいとも。竹やぶというと、なにかこう、やぶっ蚊(か)でもでてきそうでいけない。 それにくらべれば、竹林というのは、すっきりしていてよろしい。」

坊さんは、一人で満足しているようすです。

捨吉は、なんとなく不満のようすで、

「川端の松吉は、山本という名字をつけてもらって、いばっていましたがねえ。

なんでも、武田信玄のえらい家来と同じ名字だと、そういっていましたっけ。」

「ああ、あいつか。あいつに、おまえの祖先はなんだときいたら、昔々、武田信玄公が川中島で上杉謙信と戦ったおり、そのいくさにでたことがあるといいおった。

どうせ、馬にものれない、下っぱの飯炊きかなんかだったのだろうが、武田信玄公には山本勘介という立派な家来がおったことを、ふと思い出した。 |

|

どうせ信玄公の家来なら、どこの馬の骨かわからんやつより、山本勘介のほうがいい。それで山本としたんじゃよ。」

「へえー。」

「おまえは、竹抃が不服のようじゃが、竹は松竹梅の竹で、縁起がよろしい。

それに、昔、もろこし(中国)に竹林(ちくりん)の七賢という七人のえらい人がおってな。

いつも竹林に集っては、学問のみち、天下国家のことをはなしあった。

おまえがたも、酒ばかりのんだり、ばくちばかりしていないで、すこしは竹林の七賢を見習ったらどうかね。」

これには、捨古をはじめ春三も駒吉もおそれいりました。

「へい、ありがとうございます。ところで、あたしらは字がわからかいんで、ひとつ、書いていただけませんかねえ。」

「おおそうかい。」

坊さんは、墨黒々と紙に書いてくれました。

またある人は、あれこれ選びつくしてしまったところへ、また頼まれました。

考えたすえ青柳(あおやぎ)、喜撰(きせん)、鷹爪(たかつめ)、宇治(うじ)という、ちょっとかわった名字をつけてあげました。これらはみな、お茶の名前だったのです。

しかし、それではたりないので、徳川の家来のなかで四天王とよばれた酒井(さかい)、榊原(さかきばら)、井伊(いい)、本多(ほんだ)などをつけてあげると、そのなかの一人が、おそるおそるたずねました。

「ここんな、もったいない名字をつけましても、お上からおとがめはないものでしょうか。」

「心配することはない。政府のおえらがただって、もとはといえば薩摩や長州の田舎ざむらいだ。

世が世ならば、どこの馬の骨かわからん連中だよ。いまの世は四民平等。

名字なんてものは、人と区別するためのものだから、なんだってかまわないんだ。」

そういわれて、平民の井伊さんは、安心して、酒井さんや榊原さんと一緒にかえっていきました。

「だが、なんだねえ。

俺が酒井で、おめえが井伊だなんて、なんだかくすぐったいような、はずかしいような気持だねえ。」

「全くだ。どうも、ぴったりこねえかんじだね。

名字をつけてもらったはいいが、どうにも、こっぱずかしくて、ひとにもいえねえ。」

東京では、こんなことがおこりました。

「どうせつけるなら、でっかくいこう。」

そう考えた職人の一人が、徳川という名字をつけて、役所にとどけてました。

本人はいい気持だったのでしょうが、

「ばかものめ。つらをあらって、でなおしてこい。」

とどなられ、長い時間とっちめられることになったのです。

徳川幕府はたおれても、役人のなかには徳川三百年の影響をうけていたのかもしれません。

③ 四民平等のかげに

翌一八七六年(明治九年)、内務省から命令がでました。

「女は嫁にいっても、生まれた家の名字を名乗ること。」

その頃は、家の名は尊いで、よそからきた嫁などには、なのらせなかったのです。

嫁いりさきの名字を名乗るようになったのは、ずっとあとの一八九八年(明治三十一年)、新しく『民法』(人間の権利や義務をさだめだ法律)がつくられてからのことで、

「女のカブがあがったものだ。」といわれました。

けれども、男女の差別は、なかなかなくなりませんでした。家族の中心は父親であり、

「男は、女の着物や下着かほしてある、物干しざおの下をくぐってはいけない。」

「女は、男よりもさきに風呂にはいってはいけない。」

そんなことが、よくいわれました。

というのは、女は男にしたがうべきもの、という長い間の考えが、なかなかなくならなかったからです。

父親が家族の“主人”だというしきたりは、いまでも、自分の夫のことを、「うちの主人は……」などという言葉のうえに残っています。

「女のくせに、生意気だ。」

あなたは、そんな言葉をきくことがありませんか?

一八七二年(明治五年)六月、横浜に入港した南アメリカのペルーの汽船、マリア・ルス号から、一人の中国人がにげだして、イギリスの軍艦に助けをもとめるという事件がおこりました。

マリア・ルス号には、中国の広東あたりで買い集められた、中国人の奴隷二百三十人がのっていたのです。

「どうか、助けてください。私だけでなく、二百三十人の仲間も、自由にさせてください。」

イギリス側では、横浜港でおこった事件なので、日本政府に連絡しました。

「どうしたものだろう。」

「イギリス側もいうとおり、これはわが日本でおこった事件ゆえ、裁判をする権利は、わが日本にあるでしょう。」

政府は、神奈川県庁を臨時の裁判所とし、土佐藩出身の大江卓を裁判長にしました。

「これは、あきらかに、奴隷売買である。奴隷売買は、ゆるされるべきことではない。

したがって、中国人は全部、自由の身とし、本国に送り返すべきである。」

大江は、そう命じました。

「なお、マリア・ルス号の船長は、奴隷売買の罪をおうべきであるが、日本政府は特別にこれをゆるす。」

ところがこの時、マリア・ルス号の船長は、以外なことをいいました。

「我々を、奴隷商人といってせめるけれども、そういう日本では、人身売買(人間を品物のように売り買いすること)を法律で禁止していないではないか。」

それは、もっともな言い分でした。

店の小僧さん、女中さん、芸者さんなどは、マリア・ルス号の船長がいうように、お金で売り買いされ、これをとりしまる法律はなかったのです。

そこで大江は、この事件がおちついてから人身売買のありさまを調べ、これを法律でとりしまるべきであるという意見書を、政府にさしだしました。

これがきっかけとなって、この年の十月、

「徒弟(とてい、弟子・小僧)の年季は七年をこえてはならない。

また、一般の奉公人も一年ごとに証文をあらためるべきである。」

という命令がだされました。

ついで、一八七五年(明治八年)には、いっさいの人身売買を禁止する命令がだされました。

「わしらは、法律のことなど、むずかしくてよくわからんが、なんぼ法律できめたところで、それはたてまえで、実際には、昔どおりのことがやられたもんじゃと思う。

わしも、八つのとき、うちが貧乏じゃったから、となり村の金持のとこへ年季奉公にやられ、冬の水仕事がつらくて、つらくて、うちへかえりたくて泣いたものじゃった。

あかぎれから血がでても、ぬる薬もなく、味噌をすりこんだものじゃが、あんまり冷たくて、しょう(感覚)をなくしているものだがら、痛くもなかった。

十三の歳に、嫁にいった。

相手の人がどんな人だかも知らず、親のいうとおり嫁にいったが、その頃は士族は士族、平民は平民 というわけで、わしらは貧乏な平民だから、相手の家も分(ぶん、身分)相応の貧乏で、白い飯なんてものは、盆と正月だけ。

なにしろ、竹筒に米をいれて、病人のまくらもとで米 だぞ米だぞとふれば、病気がなおるといわれるような村のことだから、それであたりまえだったと思う。

女は汚いもの、けがらわしいものというわけで、風呂は一番しまいにはいり、熱い風呂にはいろうとおもっても、できなかった。

同じ平民でも、昔からの地主は親分、小作人は子分で、親分の家の屋根をふくときには、みんなで手伝いにいき、なんでもかんでも親分のいうとおり。

それがあたりまえだった。士族と平民が違うだけでなく、平民のなかでも、そういう違いがあった。

そんなわけだから、華族さまなどは、まるで雲の上の人で、いつだったか、華族さまが馬車でおとおりになるというときには、村じゅうの人が道ばたにすわって、馬車をおがんだものじゃった。

その日は、いつになく暑い日で、みんなして道に水をうって、馬車のくるのをまっだものだが、すぐに乾いてしまったことを覚えている。

立派なひげをはやした華族さまが、家来の人に大きな鳥のはねの扇であおかせていたことも覚えているわい。」

今年九十二歳になるおばあさんは、そんなことを話してくれました。

3 武士の商売 top

① 捕鯨から石油へ

「これはなんですか?」

石坂周造は瓶を取上げ、真黒な液体をしげしげとながめながらききました。

「かわった油ですな。」

「明りにする油さ。だが、これは信州(長野県)でとれたものだぜ。

信州にはこんなもののとれるところがあるらしい。

医者の真下真斎(ましたしんさい)という者がとってきたのだそうだ。つまり油の見本だな。」

と、山岡鉄太郎(鉄舟)はいいました。

一八七一年(明治四年)の初夏、江戸の空をこいのぼりが泳いでいました。

山岡鉄太郎は、幕府につかえてきた剣客で、江戸が明治政府軍にかこまれたときは、海舟の号をとなえた勝安房守の使いとなり、駿府(すんぷ、静岡市)の政府軍本営へのりこんで、西郷隆盛と談判をした人です。

それからは明治政府の役人となってはたらいた政治家です。

周造は、これはまた変った人でした。

父の石坂宗哲は幕府につかえた医師で、ことに針と灸のわざでは日本医学史上にその名をのこしたほどの人でした。

ところが次男の周造ときたら、幕府の人たちの大嫌いな尊王箘夷の志士になってしまったのです。

何度か牢にぶちこまれましたが死罪はまぬがれ、義兄の山岡の屋敷へあずけられ、謹慎をおおせつかっていました。

そうしたとき幕府は倒れ、新しい明治時代の幕あきになったというわけでした。

もう四十になるうという周造ですが、まるで少年のような夢をもっていました。

「中浜万次郎どのにも、いろいろたずねてみたが、捕鯨事業というものはすばらしい仕事だ。

いまにみていろ。太平洋をのりまわしていくらでもクジラをとってやる。

それには、まず会社をつくらにゃならん。

なんでもいいからひともうけしようという連中を集めて、金をださせることだ。」

「旦那、そんな夢のような話はおよしなさい。

それより、おかみさんでももらって、商売でもはじめたらどうですか。

山岡の旦那さまも呑気なもんだ。

いつまでこんな居候(いそうろう)をかかえていなさるつもりか、いっこう苦にななさらぬ。」

「ばかをいえ。俺はただ居候をしているのではない。捕鯨会社をつくる計画をねっているんじゃ。」

山岡家の召使の作造は、あきれて、周造の顔をながめました。

「クジラ、クジラとおっしゃるが、一体、クジラをとってどうするんです?」

「肉はたべるし、油は明りをともす。いくらでも使い道はある。

一文、二文の商いとはけたちがいの大事業だぞ。

なあにアメリカ人やロシア人にまけるものかね。

いまに日本じゅうでつかう明り油を、この周造の会社でつくりだしてやるぞ。」

作造はもう相手になるのをやめてしまいました。

その時、ききなれない外国人の声がしました。

山岡家をたずねてきたのは、アメリカ人の宣教師タムソンでした。

タムソンは、周造の部屋にあった、瓶づめの原油の見本をみつけて、しきりに匂いをかいだり、色をみたりしていました。

周造がはいっていくと、今度は、周造の顔と、瓶の見本をかわるがわるみくらべました。

「コレ、石油デスネ。横浜カラモッテキマシタカ?」

「いやあ、それは日本のものさ。

長野県というところでとったものを、めずらしいからといって、山岡のところへ誰かがもってきたのよ。」

このアメリカ人は、周造の説明をなかなか信じそうにもありませんでしたが、やがて、早口でしゃべりだしました。

「石油が日本でもとれますか。そうかもしれません。石油の仕事は利益がおおきいです。

アメリカでは石油を発見し、これをきれいなすきとおるようなものにして外国へ売りだすようにたって、国が大変さかえています。

こんなすばらしい事業、ほかにありません。」 |

|

「ほほう、そんなものかね。」

「あなたは、何もしらずに、この瓶の見本をへやへおきました。私、それをみつけました。

キリストさまが、あなたに幸せをおさずけくださいました。

日本に石油の産地があるなら、あなたは石油事業にとりくまねばなりません。

すぐです。すぐです。すぐしないと、ほかの人がはじめるでしょう。

そうなれば、石坂さん、あなたは、神さまのおぼしめしに背くことになります。」

「そんなおおげさなことをいってもこまる。」

といいましたが、周造はひどくまじめくさって、腕をくみました。

「そうかい。神さまのおぼしめしだか、なんだか知らないが、こいつは、海を山へのりかえるとするかい。」

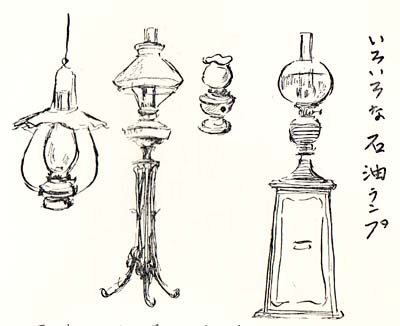

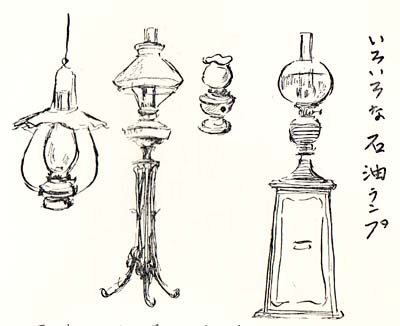

開国日本に文明開化の波がおしよせていました。石油ランプもそのひとつでした。

これまでは、ナタネ油かクジラの油をともして、あんどんの明りで暗い夜をすごしてきました。

ところが石油ランプのあかるさといったらどうでしょう。

まるで昼の太陽が、もういちど部屋へあらわれたかとおもうほどでした。

ランプとともに、石油もアメリカからはこぼれ、横浜港へ上陸しました。

はじめて石油が輸入されたのは、一八六九年(明治二年)の八箱でした。

あくる年は七十箱、そのあくる年は三千五百三十箱でした。

一箱にはいまの十八リットル缶が二個はいっています。

その頃、石油は「石炭油」「石脳油」(せきのうゆ)とよばれていましたが、これに「石油」という訳語をつかったのは石坂周造(いしざかしゅうぞう)だといわれています。

しかし、江戸時代の中ごろの本にも、「石油」の文字があり、これに「くそうずのあぶら」とふりがながついています。 |

|

ですから、学問の言葉としては、その頃からあったともいえましょう。

石坂周造のあたまのなかから、クジラの姿が消えてしまいました。

その頃、長野県知事の立木兼造(たちきけんぞう)が上京しているときいた周造は、さっそく立木の宿をたずねました。

「長野県に、草生水(くそうず)のでるところがありますか。

実は山岡のところに見本だというものが届いているのですが……。」

日本では、石油を「くそうず」とよんでいました。

「長野、新潟のもえる油は、昔から有名らしいですな。

それ、越後七不思議のひとつ、火のでる井戸(いまの天然ガス)も、つまりはもえる油と一緒になってでてくるものらしい。

そもそも、このもえる油というものは、はじめ地面にしみだしているのをみつけまして……。」

と、長野県知事は、石油の取り方のおしゃべりをはじめました。

② 士族の商法

幕府がたおれると、これまで幕府につかえてきた武士たちは、さっそく暮しに困りました。

全国の三百ちかい藩も県にかわり、藩につかえてきた武士も、そろって失業しました。

政府から特別の手当をもらったとはいうものの、政府の役人や軍人や巡査(じゅんさ、警察官)になりそこねたものは、そんなものはたちまち使いはたしてしまいました。

なかには荷車をひっぱったり、人力車がもらわれると、車夫になったりするものもいました。

そんな人はすぐわかりました。

刀をささないことになっても、「なんとなく腰がさびしい」といって、木刀をさして車をひっぱったりするからでした。

もとの大名や公卿は華族、もとの武士は士族とよばれましたが、士族あがりの巡査(警察官)はひどくいばっていました。

「まあ、ポリス(巡査)をごらんなさい。やれ罰金、それ罰金と、なんでも罰金を取上げる。

帽子をかぶって、ラシャの羽織に仙台平のはかまという官員さまにはずいぶんていねいだが、僕らのように、ぼろをきているものにゃどうです。

ひょっと立ち上がって、挨拶でもしようものなら、目玉をむいて、口をとがらして、その挨拶のしようはなんだ、

とどなりつける。もった棒で、足腰のたたぬほどうちすえられることもあるし……。」

「おえらがたは、国をつよくするには警察の力を大きくしなけりゃいけないといっていますからね。

四民平等にはなっても、わしら平民(もとの農工商)はやっぱりだめですね。」

こんなささやきが、よるとさわるときかれました。

東京の四谷で、駄菓子屋をひらいた士族がありました。

ある日、近所の子供が、店のものを持ち出したのをみた、元さむらいは、かんかんになっておこりました。

「これより、申し聞かせることがある。親たちは集ってもらいたい。」

と、町内の親をよび集めて、

「いまどきの親のしつけはなんというざまだ。

子供がだまって店のものを持ち出すのをみていても平気なのか。

世が世であれば、ただではすまさんのだぞ。」

親たちはひらあやまりにわびをいれましたが、駄菓子屋のあるじは、なんといってもききいれません。

「そんなら、かってにしておくんなさい。

あやまるのに、きけねえというなら、おまえさんの気のすむようにしてもらいやしょう。」

親たちも、とうとう尻をまくりました。

子供たちも、おそろしがってその店へよりつかなくなりました。

「かくて士族先生おおよわり」と新聞も書きたてました。

なれない、元さむらいの商売は、さまざまな泣き笑いの話の種をうんでいました。

藩が県になると、政府から任命された役人が県知事となって、その土地へのりこみ、もとの大名らの華族は、特別財産をもらって、東京にすむことになりました。

「紀州(和歌山県)新宮の、水野のお殿さまなんざ、深川の木場で材木屋をはじめましたぜ。」

と、作造、か石坂周造にいいました。

「紀州新宮といえば材木の本場ですからね。

もとの自分の領地の材木を運んで、これを一手に扱うなんぞは、なかなかどうして、ぼんやりしたお殿さまではありませんな。

わっしの叔父貴が材木の仕入れ係をしていますよ。人手がほしいといってますぜ。

旦那、材木屋ではたらしてみる気はおありですか。」

「ばかをいえ。」

「しかし、もとは水野のお殿さまでも町人になっては、名前を変えたほうがよかろうと、ご自分の息子さんには、水野屋大吉という名前をおつけになったそうですがね。」

「大名が材木屋か。それもよかろう。」

「しかたがありませんやね。

それに、奥さまというお人が、よくできたおかたで、なんでも油絵というものをおかきなさるそうで。

めずらしいから、どんどん注文がくる。

奥さまは、町人になったからには、前掛けをせねばならぬぞえ、とおっしゃって、前掛けをしめて、油絵をおかきにたるそうで、へえ。

けどねえ、やっぱり町人になっても殿さまは殿さまでさあ。

戸をあけても、障子をあけても、しめることを知らないんですなあ。

ですから、冬なんか、寒くて、やりきれないそうですよ。」

それから一週間ほどして、また作造がやってきました。

「石坂の旦那、叔父貴(おじき)のせわをやいている木場の水野屋さん、火事でもえちまいました。」

「それは気のどくなことをしたな。それで、殿さまの町人はどうした。」

「へえ、なんか、田舎へひっこむんだそうで。

家がもえるというのに、水野のお殿さまときたら、刀をひっこぬいて、柱をおきりになったそうです。

火事さわぎの最中だというのに、刀をぬいてよろこんでいるなんて、こちとらには気がしれませんや。」

「カエルの子はカエルさ。」

「そんなことより、旦那の大仕事というのはどうなったんです?」

「おい、作造、これを見ろ。」

石坂周造は、「長野石油会社」と書いた看板をへやから持ち出してきました。

あれから周造は、旅じたくをして長野へでかけ、一方捕鯨会社をつくるかわりに、資本金を集めて、石油会社をつくろうとしていたのです。

長野の滝沢安之助、横浜の鈴木保兵衛、遠江(とうとうみ、静岡県の西部)の村松吉平、東京で瀬戸物屋の店をだしている小山宗兵衛らが株主となり、資本金は三万円にもなろうとしていました。

「本当にやるんですか。」

「あたりまえよ。会社は東京湯島天神下においてな。おい、作造、あそこは昔大岡越前守の屋敷あとだそうだ。」

「へえ、そいつは縁起がいい。旦那、わっしもその会社とやらで雇っておくんなさいな。」

「おお、いいとも。いつまでこんな屋敷に奉公しておっては、ろくなことがない。」

もと尊王攘夷の志士は、ついに日本最初の石油会社をつくりました。

③ くり返す大失敗

長野善光寺付近の石油の出る土地を買いしめ、昔ながらの手掘りで原油をとり、これを横浜へ輸入されてくるような、透明な液体にして売りだそうという目論見ですが、

「製油のことなら、おまかせいただきたい。」

と、大口をたたいていた技師の大八木赤城(おおやぎきじょう)は、実は製油のことなど、何も知らない食わせ者でした。

「さあ、よかった。石坂さん、どうしましょう。」

と思案していると、作造がいいだしました。

「私がやってみます。」

作造はショウチュウ(焼酎)をつくるときの、ランビキ法を用いるなら、かならず成功するにちがいないというのでした。

嘉永(かえい、一八四八~五三年)のころ、越後の国刈羽郡妙法寺村の西村家では、ちかくにすむオランダ医の指導をうけて、ランビキ法で灯油の精製に成功し、柏崎の在の半川村に製油所をつくりました。

原油に、妙法寺村から十二キロの山道を、毎日、牛につんで運んでいました。

「草生水」(くそうず)とよばれた原油をカマにいれ、これに六分の一ぐらいの水をくわえて、下から火をたくと、カマのふたの穴からガソリン分は上へでます。

そうして、その上にふせたカマの中へ蓄えられるというしかけです。

ふたガマはまわりに水がはってありますから、ガソリン分はひやされて取口へ流れでます。

いまでいえは単独蒸留法です。

一八四八年(嘉永元年)イギリス人ジェームズ・ヤングは、アルフルトン炭鉱にしみだした原油から、蒸留分離法で、灯油そのほかの精製に成功しました。

それと同じ方法で、西村家が、半田村の阿部新左衛門と共同して、原油蒸留ガマをきずいたのは一八五二年(嘉永五年)といわれています。

西村家ではすきとおった石油を二斗樽につめ、信州から会津地方(福島県の会津若松のあたり)にかけて売りさばきました。

のこりかす、つまり重油は「ばかくそうず」とよばれ、これは百姓らによろこばれていました。

引火点がたかいために、灯油ほどあぶなくないからでした。

作造のランピキ法で透明にちかい灯油がとれることになったので、石坂らは大喜びでしたが、「さて」とまたひと思案しました。

「しかし、昔ながらの手掘りでは、油もとれぬし、あぶない。ほかに方法はないか。」

と、研究をすると、アメリカでは、ドレークの発明した方法で、つまり機械の力で地下へほりさげ、重油をふきあげさせる油井(石油の井戸)をつくっていることがわかりました。

「これをやろう。」

と、石坂はふんぎりをつけました。一八七二年(明治五年)でした。長野石油会社は、

「アメリカから機械をいれて油井をほるぞ。」

と宣伝をして、資本金を募集し、函館領事をしたA・C・ダンを技師として雇いいれ、機械の注文から油井ほりの仕事いっさいをまかせることにしました。

そうして、にわか技師のダンと一緒に、油田の調査をはじめました。

この時、もと秋田佐竹藩の武士で柿岡源十郎というものが調査の一行にくわわりました。

柿岡は、山岡鉄舟から、

「石坂のやっている石油事業は、これからは有望らしい。君も養蚕はほかのものにまかせて、石油にかかったらどうだ。」

といわれ、養蚕業をしようという目論見をすてることにしたのでした。 この柿岡は秋田油田開発の先駆者の一人となりました。

一八七一二年(明治六年)、アメリカから二台の機械がとどきました。

石坂は長町県水内郡善光寺ふきんと、新潟県三島郡出雲崎町の尼瀬におくりこみ、仕事をはじめましたが、掘削になくてはならない鉄管がきていないことがわかりました。

「しかたがない。大工に木でつくらせろ。」

といいましたが、こんなことでは岩盤を掘り抜くことは無理でした。

それに、とりかかってみると、元函館領事で石油技師のダンは、実は掘削のことなど、何も知らない男だったことがわかりました。

自分たちの土地からは、「金の水」をふきださせてもらえないのを妬んだとなり村の者が、原油と粘土をまぜあわせたものを土俵にいれ、水田にうずめておいて、

「くそうずのでるところをみつけた。」とさわぎたてました。するとダンは、

「おお、ここはすばらしい油田です。」

と、そこへ機械をうつしましたから、これは全くの骨おりぞんのくたびれもうけでした。 |

|

石坂はかんかんにおこって、ダンをくびにしました。

かわって雇われたのはアメリカ人ライレーでした。

このライレーは、自分の名も書けない男で、アメリカから日本へやってきた流れものですが、ダンをたずねて、すこしばかり油井の仕事、機械のいじりかたなどをきいて、

「ワタシ、アメリカデ、タクサン、タクサン石油ヲホッテキマシタ。ワタシヲヤトッタ会社、ミンナモウカリマスネ。」

と、長野石油会社に、自分で売りこんできた、大変な食わせ者でした。

それを知らずに、石坂はさっそく雇いましたが、仕事のできない技師ですから、口先だけではどうにもなりません。

ライレーは機械をおっぽりだして、尼瀬(あまぜ)から夜逃げをしてしまいました。

仕事がおもわしくありません。

「ようし、アメリカの石油事業をこの目でみて、やりなおしだ。」

と石坂は、アメリカへわたり、新しい機械も買いつけて日本へ戻りました。

一八七五年(明治八年)三月でした。それでも仕事はうまくいきませんでした。

油田調査や掘削技術がよくわからなかったためでした。

ついに、会社は一八七八年(明治十一年)、破産の宣告をうけてしまいました。

株主には、宮内省出仕の山岡鉄舟のあとおしもあって上流階級の人がおおかっただけに、長野石油会社の破産は大きなセンセーションをまきおこしました。

もと越前(石川県)松平家の家臣だった蟹江(かにえ)という人は、

「お殿さまにすすめて、石油株を買わせ、石坂の負債の保証証にハンコまでおさせてしまった。

家来として申しわけない。」

と、腹をきって死にました。

明治政府は、大鳥圭介をアメリカへおくって、石油の仕事を調べさせ、またアメリカ人ライマンをたのんで、一八七三年(明治六年)から、わが国の石油地質を調べさせていました。

政府が石油の仕事にのりだすことになったのです。

石坂周造は、石油につかれた男になってしまいました。

ひどい貧乏をしながら、油井からふきあげる黑い原油の夢をおいつづけ、一九〇三年(明治三十六年)この世をさりました。

top

**************************************** |