|

****************************************

Index 文明開化(その一 その二 その三 その四 その五)

|

文明開化(その三)

7 富岡製糸場

① 女工さんあつめ

② 殖産興業

③ 紫ばかまに縮緬のたすき

|

8 清仏戦争とベトナムの民衆

① 黒旗軍とベトナム・パルチザン

② ベトナムの民族英雄

③ フランス侵略軍と戦う

9 江華島事件

① もえあがるアメリカ軍艦シャーマン号

② 朝鮮をねらう日本

③ アメリカをまねる日本 |

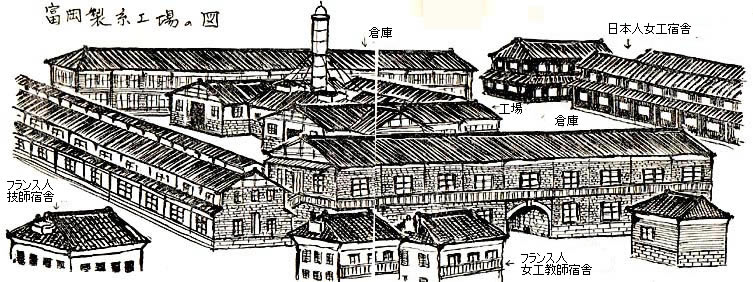

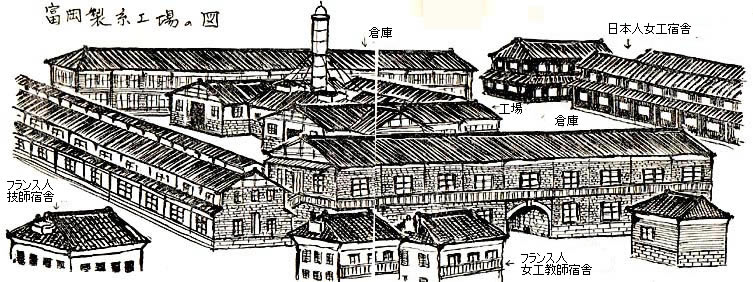

7 冨岡製糸所 top

① 女工さん集め

「どうじゃな、英子(ひでこ)。こうなったからには、おまえがさきに立って、富岡製糸場へいってはくれぬか。」

父のまえにきちんとすわった英子は、ぐっと口びるをかんで、父のいうことをきいていました。

武士の家に生まれ、きびしく育てられてきた英子は、父のいうことに、いやだと返事をしたことが、これまでほとんどありませんでした。

けれども今度だけは、簡単に「はい」と承知するわけにはいかなかったのです。 すすんで、富岡製糸場へいく自信がなかったからでした。

もう十数日も前のことです。

信州(しんしゅう、長野県)の松代(まつしろ)の区長(今の町長)をしている、英子の父、横田数馬のところへ、十三歳から二十五歳までの女子を十六人、女工として富岡製糸場へ派遣するよう、政府が割当てきました。

政府が群馬県の富岡に模範工場としてつくった製糸場に、全国からできるだけすぐれた娘さんを、女工として集めたいと考えていました。

それは、富岡製糸場が模範工場であったというばかりでなく、伝習女工を育てようというもくろみもあったからでした。

伝習女工とは、そこで習い覚えた技術を、ほかの工場の女工に伝える役目をもった女子労働者のことです。 |

|

政府は、関東地方や東北・中部地方の町や村に、女工を何人かずつ割当ました。

英子は、それからの松代のさわぎをよく知っていました。

「いま、集めている女工はな、上州(じょうしゅう、群馬県)の富岡製糸場へつれていかれるというではないか。」

「そうだ。あそこは官営で、毛唐(けとう、外国人)が、かんとくするということだ。」

「娘を工場にいれると、お雇い毛唐の魔法で、生き血をしぼられるそうだ。」

「おそろしいことだ。毛唐が飲んでいる赤い酒、あれはな、若い娘子の生き血でつくったものにちがいない。」

「そんなところへ娘をやったら、なにをされるかしれたものじゃない。」

「やめとこ、やめとこ。」

英子は、松代にな、がれているうわさのひとつひとつをお心い出していました。

「とんでもない。外国人が娘の生き血など、飲むものか。

あの赤い酒はブドウ酒といってな、ブドウからとった西洋の酒だ。」

横田數馬は、いっしんになって、町にながれるうわさをけしてあるきました。

かれは、旧松代藩のさむらいの出でしたから、ブドウ酒の原料が人間の血だなどというデマには、まどわされませんでした。

英子は、父のいうことが正しいのかもしれないとは思っても、錦絵で見た外国人、赤い髪の毛をして鼻の高い、雲をつくような大男の外国人には、思い知れぬ恐ろしさを感じるのでした。

「区長さんのいうことなど、あてになるものか。

それが証拠には、自分のところの娘を、女工に出そうとしないではないか。」

とおりがかりの英子に、きこえよがしにしゃべる人もいます。

なにしろ信州は、江戸時代からのゆびおりの養蚕(ようさん)地帯です。

はたらけそうな娘さんたちは、すでに、ちかくの糸くり場で働いていました。

なにも、とおい上州の製糸場まで出かけていく必要がなかったのです。

そんなところへもってきて、「毛唐が娘の生き血をすう」というデマです。

数馬が、それこそ血まなこになってさがしても、女工募集におうじてくれるものがいません。

数馬は、ほとほと困ってしまいました。

といって数馬は、自分の娘を女工に出す決心が、おいそれとはつかなかったのです。

その頃、ことに士族の家では、娘を働かせるという習慣がありませんでした。

数馬は、かわいい娘を自分のてもとでそだて、芸ごとをならわせたうえ、いい人を見つけて、嫁にやりたいと考えていました。

けれども、いまは、そんなこともいっておれません。死ぬおもいで、英子をてばなそうと決心したのでした。

英子は、まちのうわさも、父の苦しみも、よくわかっていました。

けれども、いつになく、父の目に、「頼むよ」という色を感じた英子は、おもいきっていいました。

「お父上さまのおっしやるように、私は、富岡製糸場へまいります。」

区長のところのお英さんがいくなら、富岡製糸場へいってもいいという者が、ポツポツ出はじめ、やがて割当の十六人が、どうやらそろいました。

一八七三年(明治六年)二月二十六日、若い娘さんたち十六人はつれだって、雪のちらつく生まれ故郷の松代をあとにしました。

いまならば、松代から十キロメートルたらずの屋代(やしろ、更植(こうしょく)市)で信越線にのって群馬県の高崎へ、高崎から上信電鉄で富岡へ、ほんの数時間でついてしまいます。

けれども、鉄道が開通していないその頃の、ことに若い娘さんの旅は、大変でした。

村役場の用人につれられた十六人の娘さんたちは、見送りにきてくれた親や村の人たちと屋代の千曲川(ちくまがわ、信濃川の支流)べりでわかれました。

英子たちは、わらじばきで、けわしい確氷(うすい)峠をこえ、妙義山(みょうぎさん)のふもとをまわって、三月一目、ようやく富岡につきました。

「やあI、これはすごい建物!」

「きれいな寄宿舎!」

彼女たちは、りっぱな模範工場、富岡製糸場を目のまえにして、思わず声をあげるのでした。

|

② 殖産興業(しょくさんこうぎょう)

数年まえのこと。

「渋沢さん、ここは、すばらしい製糸場になりそうですなあ。」

官員服をきた男がいいました。

「建物だけではなく、なかみも日本の模範工場にしなくてはねえ。」

きものをきた、せのちいさい男、かいいました。

官営工場として、着々建築のすすんでいる、群馬県甘楽郡の富岡製糸場の工事現場で、二人の男が立ち話をしていました。

一人は民部省の役人、尾高惇忠(おだかあつただ)、もう一人は、冨岡製糸場の事務主任に予定されている渋沢栄一(しぶさわえいいち)でした。

「あとは、ブリューナさんの機械がくれば、それでおわりですな。」という尾高の言葉をうけて、

「いや、いや、女工集めが、ひと仕事ですわい。」と、渋沢がいいました。

明治の政府は、富国強兵の方針をたてましたが、なにをおいても、近代的な産業をおこす必要がありました。

その合言葉が、殖産興業(しょくさんこうぎょう)でした。

産業をさかんにして、生産をふやそう、ということです。

けれどもその頃はまだ、民間には工場をたてて、機械をすえつけ、労働者を集めて生産をぱじめられるほどの大資本家はいませんでした。

そこで政府は、農村から集めた税金をもとに、政府が工場をつくって仕事をしよう、ということになりました。

そして、民間でも、それにならって、おいおい工場をたてなさいというのです。これが、官営工場でした。

徳川幕府のおわりころ、日本は諸外国と条約をむすんで貿易をはじめましたが、そのなかで輸出品のトップは、生糸と蚕卵紙(さんらんし)でした。

その頃の製糸は、江戸時代そのままの、木でつくった糸車をぐるぐるまわして糸をつむぐ、農村の家内工業がおもでしたから、輸出の生糸がまにあいませんでした。

政府は、品質のいい生糸をたくさんつくり、そのうえ新しい技術を身につけた女工を育てるために、模範工場をつくろうと、考えました。

この計画の中心となったのは、大蔵少輔伊藤博文と、のちの実業家渋沢栄一でした。

政府は、ちょうどその頃日本にきていたフランス大技師、ブリューナを雇うことになりました。

「承知しました。」

ブリューナは、技術総主任ということで、日本政府のたのみを引受けました。

「それには、フランス製の繰糸機械を輸入してください。この朧絨をうごかすには、ボイラーが必要です。

そのために、フランス人技師数名と、技術指導をするフランス人女工数名を雇いましょう。」

日本政府は、いやもおうもありません。

いっさいの具体的な計画を、ブリューナにまかせるよりしかたがありませんでした。

工場の設計も、ブリューナの紹介で、フランス人建築家バスチアンに頼むことになりました。

工場の設計図ができあがったのは、一八七〇年(明治三年)十二月二十六日のこと、年があけて正月から、すぐ工事にかかりました。

工場建築に必要なレンガもセメントも、日本ではなかなか手に入りにくかったのですが、しっくいをセメントがわりにしました。

そして、一八七二年(明治五年)七月、製糸場一棟、まゆ置場二棟、三百人あまりの女工がすめる寄宿舎、事務所、倉庫、外人住宅、病院などをふくめた、その頃としては、すばらしい工場、富岡製糸場が落成しました。

③ 紫(むらさき)ばかまに、縮緬(ちりめん)だすき

上州一ノ宮 あずま屋の二階

いすに腰かけ はるかむこうをながめれば

あそこに見えるは ありゃどこだ

あれこそ上州の 甘楽郡(かんらぐん)

音にきこえた 富岡の

あれこそ西洋の 糸機械

西洋づくりで 木はいらぬ

まわりはしごで 屋根加わら

まどやしょうじは ギヤマンで

糸くる車は かなぐるま

あまたの子どもは つれだって

髪は束髪 花ようじ

むらさきばかまを きそろえて

ちりめんだすきを かけそろえ

糸とる姿の ほどのよさ |

|

うごいている機械はかなぐるま(鋼鉄製の糸車)でしたが、そこで働いている女工さんたちは、むらさき色の袴をはき、ちりめんのたすきをかけたユニフォームという、たいそうなかっこうでした。

それでも、女工さんたちの 「糸とる姿」は、はたからみると、文明開化のはしりにふさわしい「ほどのよさ」でした。

その頃としては、たいそうカッコイイものだったのです。

松代からいった横田英子らは、深井という男の班に、いれられました。

最初の日、富岡製糸場事務主任の渋沢栄一が、新入りの女工たちを集めて、いいました。

「みんなは国のため、郷土のため、家のために、一日も早く一人前の女工になるよう、一心に働かなければいけない。」

渋沢の訓辞がおわってから、班にかえった英子らに、深井がいいました。

「おまえさんがた、渋沢さんのお話、よくわかったね。

わかったら、あしたから、私のいうことをよくきいて、一所懸命に、働くことだよ。」

英子は、深井の話しをきさながら、松代をたつまえの夜、父の数馬からいわれたことを思い出していました。

「今度、お国のために、おまえを富岡製糸場にやるについては、松代の名、横田の家の名をおとさぬよう、一心に仕事にはげみなさい。」

こういったとき、げんかくな父の顔に、一瞬、さびしそうなかげがはしるのを、英子はみおとしませんでした。

母は、ただ、

「体にだけは、気をつけるんですよ。」といっただけでした。

富岡製糸場では、それぞれの班の女工さんが、江戸時代の藩や地方べつにわけられ、工場側では郷土の名誉、藩の名誉といって、競争心をあおっていました。

女工さんたちは、腕のよしあしで、一等から三等および等外の四種類にわけられていましたが、一等女工が一日にとる糸は、四ますか、五ますが普通でした。

英子らが、仕事にだいぶなれたころのある日、深井班の今井けいが、六ますの糸をくりました。

「おまえさんがた、今井のおけいさんは、きょう、六ますも糸をとった。

おけいさんができて、ほかの人にできないはずがない。

おけいさんに負けていたら、はずかしいとおもいなさいよ。」

さっそく深井は、みんなをけしかけるようにいいました。

負けん気の英子は、口びるをかんでくやしがりました。

――おけいさんなんかに、負けるものか。――

それから、一週間ほどのちに、英子も六ますの糸をとるようになりました。

ある夕方、仕事があけたとき、佐伯班のあたりが、いうになくにぎやかでした。

「すごいなあー、小田切さん!」

「おせんさん、ばんざいだ、佐伯班ばんざいだ。」

佐伯班の武州(ぶしゅう、埼玉県)押切出身の小田切せんという女工が、一日に八ますも、糸をとったというのです。

これは、富岡製糸場ができてからはじめての成績でしたから、佐伯班長をはじめ女工たちがはしゃぐのも、むりはありませんでした。

その夜、寄宿舎で、さっそく、深井の「おまえさんがた」がはじまりました。

「小田切のおせんは、八ますもとったよ。

おせんは百姓の出なのに、あれはどの成績をあげた。 今井のおけいさんも、横田のお英さんも、武士の出身だね。 はずかしくないかね。

武士が百姓に負けて、松代藩の名をおとすんじゃないかね。 おまえさんがたも、八ます、とったらどうだね。」 |

深井班長は、ネチネチと、英子らをけしかけました。

女工の成績は、そのまま班長の成績でもあったのです。深井は、女工たちをけしかけては、自分の成績をあげようとしていました。

英子はおけいと相談して、なんとか、八ますとって、佐伯班のはなをあかしてやろう、ということになりました。

つぎの日から、二人は、わきめもふらずはたらきだしました。便所へいくのも、できるだけ我慢して、回数をへらしました。便所へいくときも、かけだしていって、一分一秒をおしんで、糸をとりました。 |

|

二人は、二日めには七ますとりました。三日めには、ついに、八ますとることができました。

その日、深井もさすがに、ニコニコしていました。

「二人とも、よくやったね。これからは、毎日、このようにとりなさい。」

英子とおけいは、ほめられましたが、深井班のほかの女工は、大変でした。

「おまえさんがた、お英さんやおけいさんと同じ人間なら、八ますとれるはずだよ。

四ますか五ますしかとれないのは、どういうわげだね?

食うだけは一人前に食っていながら、はずかしくないのかね。」

深井は嫌味をいいました。

「食うだけは一人前に食って」と深井はいいますが、寄宿舎の食事は、ひどく粗末なものでした。

朝は、味噌汁につけもの、昼は、煮物が一品だけ、夕食は、干物のやいたものがつくだけでした。

一日じゅう、みっちり働かされるにしては、量も栄養もひどいものでした。

そのうえ、賃金もひくいものでした。

一年間働いてもらう賃金が、一等女工で二十五円、二等女工で十八円、三等女工で十二円、等外女工が九円というきまりになっていました。

けれども、富岡製糸場では、二等女工いかの賃金はきまりどおりでしたが、一等女工の賃金だけは、二十一円にきりさげられていました。

お国のために、郷土(松代藩)の名誉のために、といわれて働いている英子らは、自分たちの給料が、べつにやすいとも思っていませんでした。

ある時、おけいさんがさもめずらしいことをきいたという顔で、英子に話しかけました。

「お英さん、あなた、ブリューナさん、夘っているでしょう。

あの人の給料が年に七千二百円、月にして六百円。すごいわねー。」

「だって、ブリューナさんは、技術総主任、つまり、技術のうえでは、日本人のだれよりもえらいんだもの、あたりまえじゃない。」

英子もおけいさんも、あたりまえといい、すごいといっても、年に七千二百円とか、月に六百円とか、その額が二人には、あまりピンとこなかったのです。

ただそう思うだけでした。

検査人のベランが月百五十円、機械方レスコーが月百円、医者のベイマーが月二百五十円でした。

おけいさんがせっかく仕入てきた情報に、英子があまりおどろかないので、ふくれっつらをしたおけいさんが、またいいました。

「でもね、ヒエホールさんが月八十円、私らの一年分の給料の四倍よ。

シャレーさんが、若いのでちょっとやすくて、月五十円。どう、おどろかない! お英さん。」

ブリューナたちの給料をきいても、べつにどうとも思わなかった英子も、今度は、いきをのむ思いでした。

「……」

「モニエーさんが月六十五円、ハランさんが月五十円……。」

おけいさんは、ペラペラとしゃべりました。

「だって、とおいフランスから、わざわざやってきたんですもの。」

しばらくしてから、英子がいいました。

こうはいったものの、英子は、自分たちより、たしかに技術が上であることは認めても、それにしても、自分たちと同じ女工の彼女たちが、こんなに高い給料をもらうとは、おどろきました。

あまり、いいきもちはしませんでした。

ブリューナがフランスからつれてきた糸くり女工の四人の給料の月平均が、なんと六十一円だったのです。

一等女工の英子が一ヵ月働いても、一円七十五銭、その頃の物価でいえば、三斗五升(約五十キログラム)の米しか買えない勘定でした。

その頃のお雇い外国人は、すすんだ技術をもっていたとはいえ、べらぼうな給料でした。

それにしても、日本人女工の給料は、やすすぎたのです。

「おまえさんがたは、お国のために働いているのだよ。

食事がまずい、たりない、お給金がやすいなどと不平をいっては、ばちがあたるよ。」

深井は、こういって、女工たちの不満をおさえていました。

こうして、きびしい仕事のなかで、ひととおりの技術をおぼえた女工は、地方に新しい製糸工場ができると、伝習女工として、そこへうつっていきました。

それから二年、一八七四年(明治七年)七月七日、松代出身の英子らは、松代町近在の西条村に新しくできた製糸場へかえっていきました。

そこで一年間働いてもらったお礼が、なんと、たったの五円でした。

「そんなばかな。一年働いて、満足な帯一本買えないお給金なんて……。」

英子は、ぐっと腹にくるものかありましたが、父の数馬におさえられてしまいました。

士族の娘である英子たちが、さきに立ってやすい給料でくるしい労働をやりましたが、一家を支えていかなければならない、まずしい農家出身の娘さんたちは、その怒りを胸におさめていました。

明治のはじめ、殖産興業の中心であった製糸業を支えていたのは、とにかく、これら、年若い女工さんたちだったのです。

8 清仏戦争とベトナムの民衆 top

① 黒旗(こっき)軍とベトナム・パルチザン

ベトナムのソンコイ川(紅河=ホンハー)を、ハノイから約百キロほどさかのばったところに、フラム・タオの町があります。

このあたりは、そろそろ乾期もおわりにちかづいて雨の日がおおくなり、気温も日一日と高くなりはじめていました。

一八八五年三月のことです。

今日も、春雨がけぶり、そのなかを、泥んこになりながら、劉永福(りゅうえいふく)の伝令が、西に東にとんでいました。

「明朝五時、総攻撃を開始する。」

これが、伝令の伝える劉永福の攻撃命令でした。伝令は、雲南の義勇軍へも、ベトナムのパルチザンへも、劉永福の命令をもって走りました。

「いよいよ、あすは総攻撃か。激戦になるぞ。」

張春来(ちょうしゅんらい、ジャンチュンライ)は、同じ隊のベトナム人、ブン・アン・ビンにいいました。

「おおいにやりましょう。」

ブン・アン・ビンがこたえました。 |

|

ベトナムは、その昔、北部地方がトンキン、中央部がアンナム、南部一帯がコーチシナとよばれていました。

そのトンキンに、黒旗軍と名のる中国人義勇軍がいました。

一八六四年、中国に、みんなが平等にくらせる国をつくろうとした太平天国が清朝政府にうちたおされ、生残った者は、清朝の追っ手をのがれて、ちりぢりに逃げました。

劉永福という男は、国境をこえてベトナムのトンキンヘにげこみ、おもに広西(グヮンシー)省あたりからながれこんだ中国人を集めて、義勇軍をつくったのです。

黒地に「義」の字をかいた旗をつかい、自ら黒旗(こっき)軍と名乗りました。

張春来も、清朝政府のおってをのがれて、ベトナムに入りこみ、劉永福(リューヨンフー)の黒い旗のもとに集った、太平天国の生残りの一人でした。 |

|

ベトナムの歴史はふるく、三千年の昔にさかのぼるといわれます。

けれども、歴史のうえにはっきり登場するのは、漢がはじめて中国を統一し、漢帝国のちからが南方におよんでくる紀元前三世紀ごろ、いまから二千二百年あまりまえのことです。

その時から、隋・唐・宋・元・明・清など、中国の支配者は常にベトナムを自分の国の一部とみたり、あるいは保護領とみたりしてベトナムを支配し、ベトナム人を卜ためつけてきました。

しかし、清朝のとき、フランス人のあとおしもあって、専制的なグエン王朝ができ、国を統一してユエに都をおきました。一八〇二年のことです。

ベトナムにグエン王朝ができましたが、その独立も長くはもたず、ベトナムの不幸はつづきます。

アジアヘのりだしてきたフランスが、グエン王朝をたすけるとみせかけて、うまくいいより、軍艦や大砲で脅して、いうことをきかせます。

ベトナムの民衆のことよりも、自分たち王朝のことをさきに考え、すきかってな政治をするグエン王朝は、ベトナムの民衆には強腰でも、外国にはひどく弱腰でした。

はげしい戦いもせずに、フランスと条約をむすんでしまったのです。

コーチシナをフランス領、トンキン・アンナムをフランスの保護領とする、という条約でした。

けれども、一八八二年、再び、フランスはベトナムの侵略をはじめました。

フランスの侵略軍があばれだすたびに、黒旗軍をはじめ、中国の雲南あたりから入り込んでいる中国人義勇軍、それにベトナム人のパルチザン(遊撃隊)が、いさましく戦いました。

こんども、フランス軍をむこうにまわして、勝ちいくさをつづけていたのですが、フランス軍の増兵におじけづいたグエン王朝政府は、ベトナムの民衆のことをわすれ、自分たちのことだけを考えて、一八八三年、またまた、フランスと講和条約をむすんでしまったのです。

こうして、ベトナムは、まるでフランスの植民地のようにたってしまいました。

けれども前から、ベトナムにたいして支配権があると考えていた清王朝は、このフランスのやりかたを見て、だまっていませんでした。

フランスと一戦まじえるために、トンキンにむけて軍隊を送ります。

フランスは、ますます兵をおおくして、一八八四年の四月には、フン・ホア、プラム・タオまで兵をすすめます。

その年の六月、バクレで、清軍とフランス軍が、ついに衝突しました。清仏戦争がはじまったのです。

そして、一八八五年――。

② ベトナムの民族英雄

「張春来(ジャンチュンライ)さん、考えてみると、ふしぎなものですね。」

ベトナム人のブン・アン・ビンが、人なつこそうにいいました。

明日の総攻撃をまえに、ひょっとしたら死ぬかもしれない、そんな気がして、語り合いたかったのかもしれません。

「なにが、ふしぎなんだい?」

「いや、私たちベトナム人の歴史は、あなたのお国、中国との抵抗の歴史といってもいいでしょう。

それなのに、いま、中国人のあなたは、私たちベトナム人のために戦っている――。」

「なんだ、そのことか。」

「私たちの歴史にのこる民族英雄も、すべて、中国の侵略者と戦った人たちです。」

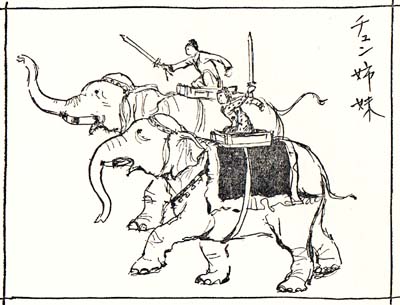

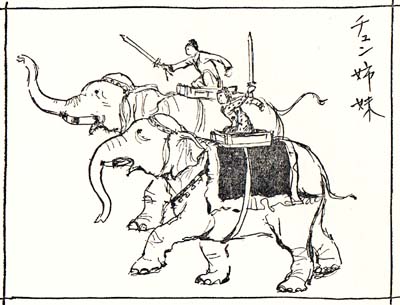

「そう、そう。 きみの得意の、民族英雄、チュン夫人の物語。 名ごりに、もう一度きこうか。」

「ハノイ付近の土豪テイ・サクの夫人、チュン・チャクとその妹チュン・ニは、本当にいさましい方でした。

漢の大守蘇定にたいして、痛めつけられて不満をもつベトナムの民衆は、チュン姉妹(きょうだい)を先頭に立ち上がったのです。」

ブン・アン・ビンの目は、キラキラとかがやきはじめました。

それまでも、漢の中央政府から派遣された地方官は、遠くはなれて目のとどかないこの地方で、ほしいままのふるまいをしていました。

ソンコイ川のデルタ地方は、米や果物、それにめずらしい珠玉(しゅぎょく)がとれるところとあって、地方官は任期ちゅうに財産をつくろうと、ベトナムの民衆をしぼりあげていたのです。

たえられなくなった民衆は、あちこちで立ち上がりましたが、そのたびに蘇定(スーディン)は、きびしくおさえつけました。

土豪のテイ・サクは、このような民衆の味方でした。

けれども蘇定(スーディン)は、いいがかりをつけてテイ・サクをとらえ、処刑してしまったのです。

妻のチュン・チャクは、妹のチュン・ニとともに、夫の復讐をちかい、民衆もよろこんでこれにしたがいました。

民衆をひきいたチュン姉妹は、白い象にまたがり、長剣をふりかざして、ハノイの蘇定の居城をおそいました。

ふいをつかれた南の守備軍は総くずれとなり、蘇定はいのちからがら中国本土へにげかえりました。

チュン姉妹の勝利に勢いをえたベトナムの民衆は、外国兵を全部国境の北へおいぱらってしまいます。

チュン・チャクは、ハノイ北方に都をさだめて、みずから女王となりました。

けれども漢の光武帝は、ベトナムの独立を認めるどころか、翌年、これをつぶそうと大軍をくりだすのです。

チュン姉妹は、再びベトナム軍をひきいて、攻めよせる漢の大軍をむかえうちました。

決戦はハノイ北方でおこなわれましたが、ベトナム軍のながす血は、ソンコイ川の分流喝江(ハットジャン)を赤くそめ、チュン姉妹はついに流れに身を投げてはてました。

チュン姉妹は、ハイ・バー・チュン(二人のチュン夫人)といわれ、伝説的な民族英雄として、そのいさましい活躍ぶりが、ベトナム民衆のあいだに、語り継がれているのです。 |

|

「チュン姉妹は、私たちベトナムの、最初の偉大な民族英雄でした。」

ブン・アン・ビンは、こういって、とおくを見るような目つきをしました。

「ベトナムに、はじめての独立王朝をたてたのは、これも民族英雄のゴ・クェンです。

あなたには、まだ話しませんでしたね。」

ブン・アン・ビンは、ゴ・クェンのことを話しはじめました。

十世紀のはじめ、中国では唐がおとろえて、いくつかの小国がおこり、その一国の南漢がべトナムを支配していました。

九三八年、将軍ゴ・クェンが、ベトナムでの何回めかの独立戦争をおこしました。

南漢軍は、ハイフォンの北、パーロン湾にそそぐ白藤江(パクダンジャン)を水軍でさかのぼり、ベトナム反乱軍をいっきにおしつぶそうとかかりました。

ゴ・クェンの作戦はゲリラ戦です。

ベトナム軍は夜、やみにまぎれて、川のなかに杭をうちならべました。

杭の先はするどくとがらせてあります。

翌日、満潮のときに、ゴ・クェンのほうから舟で戦いをしかけます。

干潮になるまえ、ゴ・クェンは兵をひきあげ、南漢の舟がとりのこされます。

その時、潮がひきました。

それまでしずんで見えなかった杭が頭をあらわし、南漢の舟の行動をじゃまします。

ゴ・クェンは、そこへ矢を雨あられとふりそそぎ、大勝利をえます。

「こうして、ベトナムは南漢の軍隊をおいはらって、はじめて独立をかちとったのです。」

ブン・アン・ビンの目は、いきいきとかがやいていました。

「もうひとつだけ、きいてください。

白藤江は、もう一度、ベトナムの運命をかけた決戦場になったのです。

元の侵略軍をやっつけたときです。」

一二七四年、一二八一年の二回にわたって日本へ遠征して失敗した中国の支配者元帝国が、ベトナムへも、三回、遠征軍をくり出しているのです。

一二五七年と、一二八四年から八五年と、そして三回めが一二八七年から八八年にかけてでした。

攻めるのは、数十万の侵略軍をひきいる元のウマール将軍、これをむかえうつのは、ペトナム軍を指揮する勇将チャン・フン・ダオです。

チャン・フン・ダオは、ゴ・クェンのゲリラ戦をそのまま実行しました。

白藤江(パクダンジャン)の入口に杭をうちならべ、元の水軍をそのなかに、さそいこみました。

やがて干潮になり、元軍も、南漢軍と同じように、この作戦に、まんまとはまったのです。

ジャングルにかくれたベトナム軍が、まごつく元の舟に矢をふりそそぎます。

元将ウマールもとらえ、ベトナム軍は、みごとに元軍の侵入をふせぎとめました。

「チャン・フン・ダオは、ベトナムとベトナム人を元帝国の侵略からすくってくれた、すばらしい将軍です。

かれも、二人のチュン夫人やゴ・クェンと一緒に、偉大なベトナムの民族英雄として、ベトナム民衆のあいだにかたりつがれ、その戦いがうけつがれているのです。」

ブン・アン・ビンが語るベトナムの歴史は、おわりました。

あたりは、夕闇につつまれていました。

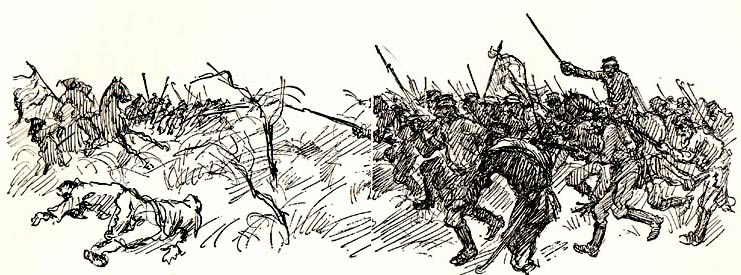

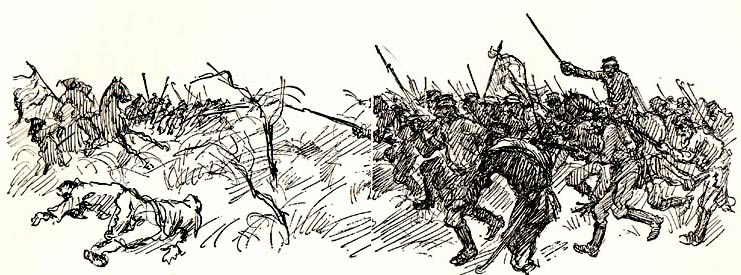

③ フランス侵略軍と戦う

|

|

翌日も、雨がふっていました。

黒旗(こっき)軍が主力となり、ベトナム軍とともに西から、雲南(ユンナン)義勇軍とベトナム・パルチザンが北から、侵略者反撃連合軍は雨にぬれながら、総攻撃を開始しました。

装備はくらべものにならないほどおとっていましたが、地の利をえた反撃連合軍は、いさましく戦いました。

フランス軍はしだいにおされ、雨ににごったソンコイ川をわたって、むこう岸のフン・ホアまでにげました。

けれども、フランス軍は、いきおいにのって攻撃してくる黒旗軍の一隊をふせぎとめることができません。

フランス軍はフン・ホアもすてて、南へにげました。連合軍の犬勝利でした。

こうして、ベトナムは、フランス侵略者の手から、いくつかの州や県を取戻したのです。

やがて、清朝政府の軍隊も、黒旗軍など義勇軍と一緒になって、ソンタイから、バクニンにせまりました。

こちらは、中国広西省とベトナム(トンキン)の国境方面の戦線です。

ハノイ方面から北へせめのぼってきたフランス軍は、バクレ、ランソンを占領、中国の広西省へせめこむ予定で、国境の中国の町、鎬南関(ジェンナングァン、いまの友誼関)にせまっていました。

ここを突破すれば、フランス軍は、大きく中国へせめこんでしまうでしょう。

鎮南関は、中国とベトナムをむすぶ交通路の重要な地点でした。清朝軍は必死でした。

「洋鬼を一歩も中華の土地にふみこませるなっ! 奴らをおいかえせっ!」

声をからして指揮しているのは、清朝軍の老将馮子材(フォンズーファイ)でした。

かれは、七十歳をこえていました。

フランス軍は、鎮南関(ジェンナンガン)のてまえで、進撃をはばまれました。

馮子材は、三方面にわけて、ながいながい塹壕(ざんごう)をほりました。

そして、三方面からフランスの陣地を、けさみうちにしてしまったのです。

この勝ちいくさに勢いをえた清朝軍は、ランソンを取戻し、いっきにバクニンに、東からせまりました。

バクニンのフランス軍は、東から清朝軍、西から反仏の反撃連合軍に、攻撃されることになったのです。

一方、フランスの海軍は、まず台湾の基隆(キールン)を攻撃、ついで大陸がわの福州(フージョー)を攻撃して、清朝の海軍をせんめつしてしまいました。

こうして、フランス海軍は基隆を占領、大陸がわの寧波(ニンポー)・澎湖島(ボンフーダオ)を占領しました。

ベトナム戦線では旗色のわるいフランスも、中国中部の戦線では、問題なく勝ちいくさをつづけていました。

清朝政府は、さいごまで戦うつもりは、ぜんぜんありませんでした。

一八八五年三月三日には、全戦線に撤退命令を出していました。

そして、李鴻章(りこうしょう、リーホンジャン)が出てきて、清仏講和条約をむすんでしまいました。

一八八五年六月九日の天津(てんしん)条約がそれです。

ここで、清朝は、ベトナムがフランスの保護領であることを認め、ベトナムの支配権をあからめることになりました。

戦いをもりかえしていたベトナム戦線の義勇軍は、残念がりました。

けれども、劉永福(リューヨンフー)は、グエン王朝とふかくむすびついていましたので、清朝とグエン王朝がフランスに降参すると、自分も抵抗をやめ、黒旗軍を解散してしまいました。

けれども、ベトナムのパルチザンは、だれが降参しても、自分たちは、フランス軍と、またフランスのいいなりになってベトナムの民衆を苦しめるグエン王朝とたたかいつづけるつもりでした。

張春来(ジャンチュンライ)も、劉永福(リューヨンフー)と故郷の広西へかえるつもりはありませんでした。

張春来は、ブン・アン・ビンと、フンコイ川上流の山中に入りこんだベトナム・パルチザンのあとを追いました。

ベトナムの民衆と、中国人義勇軍の人々は、フランスとグエン王朝にたいして、これから何十年にもわたる、ながいながい抵抗をつづげるのです。

この抵抗は、その後、ホワン・ホワ・クム(デイ・タム)やファン・ディン・フンにうけつがれ、やがてホー・チ・ミンにうけつがれていくのです。

9 江華島(こうかとう)事件 top

① もえあがるアメリカ軍艦シャーマン号

日本の江戸時代のおわりごろ、朝鮮には、たえまなくイギリス・フランス・アメリカなどが軍艦をもってちかづき、ちからづくで国をひらかせ、あわよくば領土をうばおうとねらっていました。

これはそのなかのひとつの出来事です。

一八六六年八月のことです。二本マストの船が大同江(テドンガン)をさかのぼっていきます。

二門の大砲が、ぶきみにその砲身をのぞかせています。

「見かけぬ船だ。どこの船かのう。」

「なにやら横文字が書いてある。だれか、異国の文字が読めるおかたはいないかのう……。」

白いひげをなでながら、老人がまわりを見わたしています。

「シャ……シャーマン号という船だ。船尾の旗はアメリカのしるし。」

「シャーマン号というのか。なにをしにきたんだろう。」

「ついさきごろ、昔の王さまの墓をあばいて、そのなかの金・銀をうばいとった奴らの一味かもしれぬ。」

「おお、あそこに、のぼりを立てた小舟がシャーマン号にちかづいていくぞ。」

「政府の舟だ。大丈夫かのう……。」

大同江の岸辺に集った人々は、うわさにきいた異国の船を目のまえにみて、不安そうに話合っています。

政府の舟はシャーマン号にちかづきました。役人がデッキを見あげて、さけんでいます。

「船長を出してください。私は政府の使いです。……そこのかた、船長にとりついでください。」

昔から礼儀正しい国として知られている朝鮮の役人は、ていねいな言葉ながらも、きびしさをこめてさけんでいます。

船上では銃をかまえた船員が、ねらいをぴたりと役人にかけています。

「わが国は国のきまりで、外国とのつきあいはしないことになっている。すぐ引返しなさい。」

やっと顔を見せた船長らしい男に、朝鮮の通訳は、どなるようにいうのですが、シャーマン号の水をかきわける音にはばまれて、なかなか船長までとどきません。

そのうえ、役人ののった舟は、シャーマン号と速力が違います。みるみるうちにひきはなされてしまいました。

朝鮮の政府から、使いの役人は、何回も送られましたが、結果はいつも同じでした。

|

大同江(テドンガン)をさかのばったシャーマン号は、ついに平壌(ピョンヤン)の向い岸のちかくに錨をおろし、乗組員が上陸しはじめました。

そして民家におしいって乱暴し、めずらしいものをうばいとっていきました。

「必要な食料や飲料水はあげましょう。そのかわり、すぐ引返しなさい。」

朝鮮の役人はしんぼうづよくシャーマン号の退去をもとめましたが、船長はこれは朝鮮が弱気になってきた証拠だとばかり、ますます乱暴をはたらくのでした。

「米千石、金、銀、それに朝鮮にんじんをもってこい。そうすれば、ここからひきあげてやろう。」

数々の乱暴、あげくのはてのあつかましいいいぶん。これを伝えきいた平壌の人々の怒りは、にえたぎりました。

大同江(テドンガン)の南岸は、人々でいっぱいです。

かっかと照りつける夏の日ざしに汗をながしながら、アメリカの海賊船シャーマン号を見すえて、たち去ろうとしません。

その時です。

「ズズ………トーン。ズズ……トーン。」

尾をひくような音とともに、シャーマン号の大砲が火をふきました。

血はとびちり、大同江の岸辺は、いっしゅんにして、この世の地獄と化しました。

つぎの日も、そのつぎの日も、砲撃がつづけられました。

人々はひくくたれさがったドロヤナギの葉のあいだから、じいっとシャーマン号をにらみつけていました。

くやしくてならないのです。けれども、シャーマン号と戦う武器はといえば、弓矢のほかにありません。

「なんとかやっつける方法はないかのう。」

「多くの舟で奴らをとりかこみ、火ぜめにしたらどうだろう。」

「犠牲はでるだろうが、奴らをゆるしておいたのでは、これからさき、どんなひどい目にあうかわからん。」

「二度とこないように思い知らせてやろうじゃないか。」

「やっぱり、火ぜめのほかにない。みんなにしらせて準備しよう。」

いつしか、指導者がきめられました。油が集められました。松の根っこがほりかえされ、たいまつがつくられました。

そして、数多くの小舟につみこまれたのです。

準備をおわった人々は、あすの作戦をねりました。

「よし。今夜はぐっすりねむって、明日にそなえよう。しっかりやるうな。」

人々はくらい夜道を家にいそぎました。

「いいか。昨日の手順どおりだぞ。おそれるな! ひるむな! それいけ!」

りんりんとした声をあいずに、力いっぱい腕もおれんばかりにこぐ舟は、シャーマン号めざしてすすんでいきます。

まるで巨象にむらがるアリのようでした。

シャーマン号は、無数にやってくる小舟の襲撃に、気がつきました。

小舟がちかづいたところを、船の上から鉄砲をうってきます。

「バシッ、ビューン……」

雨あられとふってくる弾丸のなかを、たくさんの小舟はまっしぐらにすすんでいきます。

「たいまつを投げこめ! どんどん投げこめ! 油をふっかけろ!」

むかえうつもの、火をけすもの、シャーマン号の船上はおおさわぎです。

火を消すほうに人手をとられ、シャーマン号の戦力は、半分にへってしまいました。

朝鮮の小舟はまだぞくぞくと、シャーマン号にせまっていきます。

「あと一息だ。どんどん投げこめ!」

シャーマン号は動きがとれません。まもなく船尾からしずみはじめました。

「やっつけたぞ。やっつけたぞ。」

「万歳! 万歳!」

勝利のこえは大同江の川面にひろがっていきました。岸辺の人々も、とびあがってよろこんでいます。

② 朝鮮をねらう日本

シャーマン号は、しずめられました。

けれども、アメリカのほかにも朝鮮をねらっている国かありました。

朝鮮の危険はなくなっなってはいなかったのです。

一八七三年(明治六年)、横浜で発行されている『ヘラルド新聞』につぎのような記事がのりました。

“朝鮮人は、朝鮮にいる日本人に乱暴している。

通訳のほかは、朝鮮人と話しをすることさえ禁止されている。

これは日本を敵と考えている証拠ではないだろうか。

もしふたつの国が戦争をはじめたら、どうなるだろう。……”

その頃、釜山(プサン)には対馬の商人がいました。

江戸時代から対馬藩だけに貿易をゆるしていたからです。

この新聞記事が出てまもなく、朝鮮にいる日本人のことを考えて、政府は問題にしました。

「けしからん。

さきにわが国からの手紙をつきかえしたり、釜山の対馬藩出張所の門前にわが国をあなどる貼紙までだした。

もうゆるそない。すぐ兵を送って、朝鮮にいる日本人を保護すべきだ。」

と、つよく発言する板垣退助をおさえるように、西郷隆盛がいいました。

「いやまて、まて。日本の出方に気をくばっている朝鮮に兵を送ったら、いっそうこじれてしまう。

まず、使いを送ろう。それでもきかぬときに兵を出すべきだ。おいどんが使いとなって朝鮮へいこう。」

――自分が朝鮮にでかけたら、危害をくわえられるかもしれぬ。

そうなれば朝鮮へ兵を送る理由ができる。外国もこの出兵には口をはさむことはできない。こ

うなれば、政府に不満をもっている士族たちの目を外にむけることができる。――

と西郷隆盛は考えていたのです。

「それではヨーロッパにいっている岩倉らが帰国したら、西郷を使いとして朝鮮へ送ることにしよう。」

太政大臣三条実美は、不安ながらも西郷の意見を認めました。明治天皇もこれをゆるしました。

その年の九月。岩倉の一行が、アメリカ・ヨーロッパ訪問の旅をおえて帰国しました。

すすんだ西洋の国々を見てきた一行にとって、日本の姿は、すべてが貧弱に見えました。

はやく、西洋においつかねば……。あせりにもにたきもちで帰国したやさき、朝鮮と戦争をするというのです。

一行は、いますぐ朝鮮を攻めることに、つよく反対しました。

十月十四日、政府は参議・大臣の会議で、朝鮮への大使派遣の問題をはっきりさせることにしました。

会議ははじめからはげしい言葉でやりとりされました。

「私は国の財政責任者としていいますが、一体朝鮮と戦う費用はどうします。

輸入がおおく、金は外国に出るばかりです。そのうえ、船も兵器もたりません。

外国から買わねばならないのです。

新政府の土台をかためねばならないときに、いま朝鮮の無礼をとがめて戦争などしておれません。

国に力がついてからにしてください。」

同じ薩摩出身で、西郷の弟分にあたる大久保利通(としみち)は、こういって反対しました。

「なんといってもおいどんは朝鮮へいく。二ヵ月まえにきめたばかりだ。

おまえさんらは外国にいて、士族がどんな動きをしているかようしらんくせに、なにをいうか。」 |

|

「戦争の費用は税金をあげるか、外国から借金するかしかありません。

税をあげれば、いま騒いでいる百姓どもの一揆に、油をそそぐようなもの。

借金すれば利子だけでも大変。いずれにせよ川の発展はおおきくおくれてしまいます。」

「金がないからといって手をうたねば、士族たちは政府にたてついて、内乱になるぞ。

そうなったら、金があるのないのといっておれるか。

どうせいる金なら朝鮮に使え。士族の不満をおさえられるし、朝鮮に日本の力をのばすこともできる。」

西郷と大久保の決意は互いにかたく、どちらもひきさがりません。

「おいどんの意見がとおらねば、辞職して罪を天下にわびますぞ。」

西郷はこういって、翌日もつづけられた会議には、出席しませんでした。

「西郷は、政府の軍隊をにぎっている。西郷がやめたら、軍隊も政府にたてつくだろう。

それはまずい。ひとまず西郷の思うようにさせよう。」

三条はこう決定しました。おこった大久保・木戸・大隈は辞職しました。岩倉も会議に出席しません。

公卿出身で決断力にとぼしい三条は、どうしていいかおもいなやむうちに卒倒し、ついに寝こんでしまいました。

征幃論は決定されようとしていました。

まきかえしをはかった大久保は、たおれた太政大臣三条実美の代理として岩倉を任命するよう天皇にはたらきかけたのです。

「岩倉どの。会議で決定したとおり、西郷さんを大使にするようはやく天皇に申上げてください。」

征幃諭を主張する一人、後藤象二郎(しょうじろう)が、岩倉にせまりました。

「いやそうはいかない。昨日の太政大臣は三条公。今日は私が太政大臣代理です。

人がかわれば意見もちがうものと承知ねがいたい。」

「それは承知できません。天皇がお認めになったら、どうなさいます?」

「もし天皇が大使派遣に賛成されても、私は、死をもってご中止いただくよう申上げるつもりです。」

形勢はいっきに逆転しました。岩倉はいままでに例のない手続きで天皇にその決定をせまりました。

大使派遣は中止となりました。西郷は辞職し、一人鹿児島にかえりました。

板垣退助・江藤新平・後藤象二郎・副島種臣らも辞職しました。

こうして、政府は大久保派の手にうつったのです。

③ アメリカをまねる日本

――いまはなによりも、士族の不満と農民どもの一揆をそらすため、朝鮮でことをおこす必要がある。

国際情勢もしだいに日本に有利になっている。――

大久保は、こう考えました。

二年まえの征幃論反対のいいぶんはすっかりわすれてしまったようです。 その頃、

「大院君はひきさがりました。朝鮮の鎖国政策もいくぶんあらためられるでしょう。」

釜山からこんな報告をうけた政府は、外務省の役人に、朝鮮のようすをもっとくわしく調べるよう、命じました。

「日本の征韓論は、朝鮮にもつだおっているようです。

日本がいつ攻めてくるかと、朝鮮では非常に警戒しています。」

外務省すじの報告によると、こんな情勢ですから、国のまじわりをはじめようとしても、ことはなかなかすすみません。

しびれをきらした役人は、政府に電報をうってきました。

「交渉は、思うようにいきません。軍艦を送りこみ、脅しをかけてください。

そうしなければ、朝鮮は、国をひらこうとしないでしょう。」

政府は、雲揚のほか二隻の軍艦を釜山に送りました。一八七五年(明治八年)五月のことです。

「一体どういうわけですか。なんの連絡もなく、突然、軍艦を入港させるとはけしからんではありませんか。」

釜山にいる帽鱚政府の役人は、色をなして、日本政府の使いにつめよりました。

「私は日本政府の正式の使いです。使いがきているとき、護衛のために軍艦がくるのは、あたりまえのことです。」

「それにしても、なんのあいさつもなしに……。

それでは、入港した軍艦のようすを調べさせてもらいます。」

「よろしい。」

どうしたことか、日本の役人は、あっさり承知しました。翌日、朝鮮の役人は軍艦にのりこんできました。

その時です。

「ドドーソ。ドドドーソ。」

かみなりのような砲声がとどろきわたりました。

砲門をいっせいにひらいて、発砲演習をしてみせたのです。

「これは歓迎のあいさつです。」

艦長は、おとろか恐れる朝鮮の役人に、皮肉たっぷりに、こういいました。

朝鮮の役人は、艦内を見てまわるのもそうそうに、かえってしまいました。

雲揚号は目的をはたして、ゆうゆうと長崎にかえりつきました。

「朝鮮の西海岸から清国の牛荘(ぎゅうそう)までの海路を調べよ。」

雲揚号の艦長井上少佐に新しい命令がだされました。

測量は名ばかりで、本当のねらいは朝鮮でことをおこして交渉のきっかけをつくり、朝鮮を日本が思うように開国させることにあったのです。

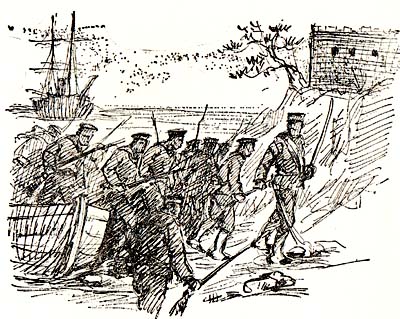

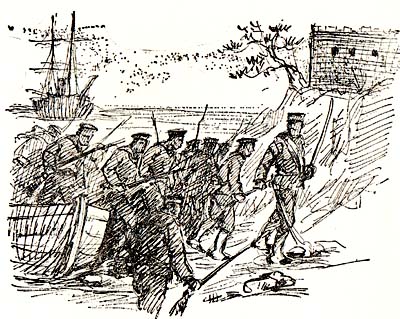

その年の九月、雲揚号は朝鮮の都ソウルにちかい江華島(タンファト)沖にやってきました。

もちろん朝鮮の領海です。

「ボートをおろせ!」 艦長の声が、波しずかな海にひびきました。

ボートは飲み水をさがすように命令をうけ、江華湾(タンファマン)にそそいでいる川をさかのぼろうとしました。

「ストーン。ストーン。」

その時、江華島(タンファト)の砲台が、いっせいに火をふきました。水柱が海に立ちました。

ボートはいそいで、雲揚号(うんようごう)に引返しました。

雲揚号は、まってましたとばかり、大砲をうちまくりました。発砲の口実ができて、おおよろこびです。

江華島の砲台はしずまりました。武装した水兵が上陸し、役所や民家をやきはらいました。

大砲三十六門もうばいとりました。

予定の行動をおえた雲揚号は、再び長畸にむかって、江華島をあとにしました。 |

|

ただちにこの事件は、政府に報告されました。

政府は日本にいるアメリカ・イギリスの公使に、事件をどう始末つけたらよいか相談しました。

「さきに発砲したほうがあるいにきまっています。交渉が成功するよういのります。」

アメリカ・イギリスにはげまされた政府は、天皇のまえで会議をひらき、交渉の方針をきめました。

一、朝鮮がさきに発砲して事件をひきおこしたのだから、これをわびること。

一、これからは朝鮮の領海をわが国の船が自由にいききできるよう、認めること。

一、江華島付近の港をひらくこと。

これが日本政府がつくった、条約案でした。

朝鮮政府にこれを認めさせるため、強力な艦隊を送りこもうときめました。

全権には陸軍中将参議黒田清隆、副全権には井上醫・大隈重信ときまりました。

もし交渉が成功しなかったら、すぐ出兵するてはずもととのえました。

下関には、山県有朋が、黒田の秘密電報ひとつで、いつでも軍隊を出動させられるように準備していました。

出発をまじかにひかえたある日、副全権の井上は、アメリカ公使ビンガムをおとずれ、交渉の進め方について教えをうけました。

「……まず軍艦でおどすことです。

ひきかえせといったらこれをことわり、さらに軍艦を湾のおくへすすませるのです。

話合いがはじまったら形式は無視しなさい。できるだけ、脅かしでいくんですね。そのほうが成功するでしょう。」

「ありがとうございました。」

井上がかえろうとしたとき、

「ちょっとおまちください。この本をさしあげましょう。きっと参考になるでしょう。」

それは、日本を力ずくで開国させたペリーの『日本遠征小史』でした。

一行は七隻の軍艦をひきつれて朝鮮へむかいました。

一八七六年(明治九年)二月、江華島では日本と朝鮮の役人が、全権らの上陸にかんして打合せをしています。

「わが国からは、全権、おつきのもの、護衛の兵隊あわせて三千人がきます。

そのうち千五百人は儀式に必要な兵隊です。これだけは全権とともに上陸させたいのです。

しかし宿舎のこともあるでしょうから、四百名だけにとどめましょう。」

「そんなにたくさんの人を寝泊まりさせるわけにはいきません。もっと人数をへらしてください。」

「四百名で多過ぎるなどとは、とんでもない。ちかいうちに、また軍艦がやってきます。

京城(ソウル)にちかい村に連絡して、宿舎の手配をするよう、おねがいします。」

日本政府の役人は、言葉はていねいでしたが、どこまでも脅しをかけます。

「しかたがありません。四百人は認めましょう。

そのかわり、上陸する兵隊には、武器をもたせないようにしてください。」

「上陸の儀式に祝いの鉄砲をうつのは、わが国のしきたりです。

鉄砲なしで兵隊を上陸させるわけにはいきません。」

日本政府の役人は、ああいえばこういうというように、打合せのはじめから、武力をちらつかぜていました。

やがて日本の黒田全権は、十二条におよぶ取決の案を、朝鮮にしめしました。

一方的な案ですから、交渉がはかどるはずがありません。

日本の代表は期限をきって、武力をうしろだてに押しまくりました。

ついに朝鮮は屈服し、これをうけいれてしまいました。

朝鮮は、準備もないまま開国しました。

日本は徳川幕府がアメリカやイギリスなどと結んだ条約と同じような不平等条約を、今度は自分のほうから朝鮮におしつけたのです。

黒田全権も、井上・大隈副全権も、アメリカ公使ビンガムからおくられた、ペリーの『日本遠征小史』を絵にかいたように、忠実に実行しました。

top

**************************************** |