|

****************************************

Index 文明開化(その一 その二 その三 その四 その五)

|

文明開化(その五)

13 えぞ地の開拓

① やちぼうずと戦う屯田兵

② 黒田清隆の十ヵ年計画、つぶれる

③ 豊次郎の活躍 |

14 日本の学問につくした外国人

① 科学者のまなこ

② 江ノ島の臨海実験所

③ 大森貝塚

④ 進化論の講義

15 フィリピンの星

① おせいさん

② 植民地フィリピン

③ さくらの国、日本

④ 別れの歌 |

13 えぞ地の開拓 top

① やちぼうずと戦う屯田兵(とんでんへい)

トテトテトテーッ。

ラッパの音が朝もやをついて、あたりにひびきわたりました。

豊次郎は、味噌汁をかけた飯をかきこんで、唐(とう)ぐわを片手に、外へ走り出ました。

「整列ーっ。さて、今日はこのやちぼうずを攻撃する。敵と思って切れ。

われらは武士の出身だ。一刀のもとにやってしまえ。

このやちぼうずは、ヨシやマコモやミズゴケがからまりあっていて、なかなか手強い相手だぞ。

さあ、いっせいにかかれ。」

隊長は、こえをはげまして号礼をかけました。

ここは、北海道の札幌ふきんの屯田兵村です。

豊次郎の目のまえには、気がとかくなるほど、ひろい平らな石狩の原野がどこまでもつづいています。 |

|

そこを、石狩川がその支流をあわせて、へびのように曲がりくねって流れています。

たびたびの洪水で流れをかえ、そのあとに残されているのは、かぞえられないほどの沼や湿地です。

はんのきや泥柳がところどころにだけ高くしげるほかは、一面のヨシやマコモです。

ひとかたまりの男たちが、この平原をきりひらこうとしていました。

この人たちは、政府の募集におうじて、青森・岩手・山形県などから北海道へ屯田兵としてやってきた下級武士出身の人たちで、十八歳の豊次郎もその一人です。

一八八〇年(明治十三年)のことでした。

「オイ、コラ。はかまば、ひらひらさせおって……。

土ばおこすのじゃい。なんじゃおまえは、刀ばさしおって。切るといってもな、人ば切るのとちがうぞい。」

隊長は、作業をしている一団の人々に、薩摩なまりで怒鳴っていました。

「なあ、一刀のもとに切れといっても、こんなそまつなのこぎりではのう。まんず、むりというもんじゃ。」

組の一人が、豊次郎の耳元にささやかました。

「まあ、みんなお国のためだ。」

と、最年少の豊次郎は、まじめにこたえながら、やちぼうずを一つ一つ切りほぐしていくのでした。

こうして、空があかね色にそまり、一番星が光りはじめるころまで、仕事がつづけられるのが普通でした。

「やれやれ、切っても切っても、まだまだある。 |

|

五町歩(五ヘクタール)あたえられたといっても、くに(故郷)で思っていたのとはおおちがい。

一体、何日かかるだろう、やちぼうずをやっつけるには。

ああ、母上、明日は練兵だから、はようおこしてくだされ。」

豊次郎は土にまみれた足をあらいながら、夕食のしたくに忙しくたち働いている母に、そういいました。

母は、政府から配給された鍋で、芋やほしたふきをにたり、配給の米をたいたり、これもまた配給されたお椀などをととのえていたのです。

「のう、豊次郎や、私たちが山形からここへきたのが七月、これで二ヵ月もたつのにまだ整地もおわらぬとは……。

寒さも、もうすぐやってくるであろうにのう。」

ともすればぐちになりかかる母の言葉をさえぎって、豊次郎は、明るくいいました。

「なあに、母上。この三年間はお上(政府)から米を一人一日七合(約百五千グラム)配給されるし、おかず代だって、わずかながらいただけるではありませんか。

そのあいだに、どうにか目当てがつきましょう。

それにこの家も、寒さにたいして、なかなかよくできているようではございませんか? ねえ父上。」

はやくも、しのびよる冬の気配に、いたか足をさすっていた父も、うなずきながらいいました。

「そうだ。屯田兵として、北海道へ初めて入植した琴似(ことに)の兵村の家を、豊次郎も見たであろうが……、

あのなさけない板がこいの鶏小屋同然のしろものを。

それにくらべて、われらの家は丸木組みで、暖炉もしっかりついておるわ。」

「それも黒田清隆長官がロシアを視察されてから、屯田兵にもコサックふうの家をあたえよ、と勧められたおかけじゃ。

琴似のそれよりも、たてるのに三倍も費用がかかっているのだと、隊長さんも、いばっておられましたわい。

さあ、明日は練兵じゃ。はよう夕食をすませて寝なければ……。」

やがて散在する二丈尸ほどの家の灯りがひとつひとつ消え、石狩の原野は、ひっそりと闇につつまれていきました。

空には、北極星がひときわ強く、またたいています。

② 黒田清隆の十ヵ年計画、つぶれる

その翌年、一八八一年(明治十四年)九月のことでした。

この年の東京は、ことに残暑がきびしく、庭の桐の木のせみが、夏をおしむようにないていました。

――なんともこまったことだ。方針をかえねば……。

北海道開拓使長官の黒旧清隆は、じゅうたんをしきつめた書斎をゆきつ戻りつしながらいいました。

黒田の目のまえに、北海道の昼なおくらいあか松・とど松の原始林が、そしてまた、どこまでもつづく草原がうかび、口のまわりに入墨をしたアイヌ人のメノコ(女)の顔が、それにかさなってきます。

――せっかく、農地や家や農具をあたえてやったうえ、三年間、食糧のめんどうをみてやっているのに……。

どうも、北海道の開拓は、思うようにいかない。

これではわしの主張した「北海道開発十ヵ年計画」も水の泡だ。国費を一千万円もかけたというのに。――

黒田の一人ごとはしだいに大きくなっていきました。

それまで黙って机にむかっていた秘書の矢田が、長官にいいました。 |

|

「長官閣下のご心配、いちいちごもっともでございます。長官がいらだたれるのも、よくわかります。

あの未開地の開発のために、アメリカからわざわざケプロンやクラークそのほかの学者や技師をまねきましだのに。

それに、製麻(せいま)・製糖(せいとう)・製材(せいざい)などの工場も、政府みずから手をかけて、北海道の産業をさかんにさせようと努力されておりますのに……。

それが、ケプロン博士のいわれるようにプラウ(すき)やハロウ(まぐわ)を使って畑作をしておればよろしいのに、なんとまだ米づくりにしがみつき、ひそかに米を作ろうとしているバカがいるというではありませんか。

それより、けしからぬのは、屯田兵以外に各地に入植した移民の中には、三年間政府が保護してくれるのをいいことに、三年たつとにげ出してしまうものが多いとは、全くあきれたことでございます。」 |

「わしの願いとしては、あの新天地に士族からえらんだ屯田兵をいれて、北のまもりや原野の開拓をさせようとした。

そうすれば、失業した士族たちに職をあたえることにもなって、一挙両得だとおもったからだ。

一方では新しい産業をおこして、わが日本の勢力を世界にほこれるようにするための富国強兵策のもとがきずけると考えたからだ。

ところが思うような成果があがらない。

だから、わしは外国の資本の助けを借りるか、さもなければ、政府の資金をもっとたくさんつぎこむべきだと主張したのだ。

それを、外国資本をいれることは危険だといい、政府の資金は、これ以上、財政がゆるさぬといいおる。」 |

「そのように、政府資金のあてがつかないのでしたなら、閣下が先日おっしゃっておられましたように、それらの官営工場などを民間に払下げて、自由にやらせればよろしいかとぞんじますが。

そうすれば、途中で開拓使をやめることもございません。」 |

「さよう。だが、わしは民間なら誰にでも払下げようと思っていたわけではない。

五代友厚(ごだいともあつ)の関西貿易社に、ひとまとめにして払下げたかったのだ。

五代は、開拓使のとってきた方針そのままで経営し、わしの目的をたっしたいと申し出ていたからな。

だからこそ、わしはよろこんで政府から払下げの許しをえたのだ。」 |

| 「しかし、閣下、自由民権派のものどもは、うるさくもうしております。」 |

「そうだ。自由民権派は、どこで聞きこんだのか。

これまでつぎこんだ一千四百万円ほどの資金のことをあげて、たった三十九万円で、しかも無利息で三十年かかってその金を返せばいいとは何事か、などとガクガク騒いでおる。

そのくらいの条件をあたえて保護してやらねば、民間の力だけで、どうしてこの大事業がつづけられるものか。

入植したやつらも、こんな方針を出す政府も、自由民権派の者どもも、なにもかも気にいらん。

ああ、もう参議はやめだ、閣議にも出席せん。」 |

黒田清隆は、いらだちのあまり、手にもっていた北海道問発十か年計画の報告書を、マントルピースにむかって、おもいきり投げつけるのでした。 |

|

③ 豊次郎の活躍

それから十年、豊次郎は、上川盆地へつづくぬかるみを、もくもくと歩いていました。

かれのうしろには、妻のあつ子が、またそのあとには、数十人の屯田兵とその家族がつづいています。

舟で、どうにかカムイコタンまでさかのぼり、それから入植地までを歩いていこうというのです。

いままでふりつづいていた雨があがり、空はあかるさをましてきました。

雨に洗われたかつら・いたやかえで・ななかまど・なら・たもの木々が重なりあって、深い緑のかげをつくり、そのなかで、群生する白樺の幹の白さが、ことさらにくっきりと浮きたっていました。

一八八九年(明治二十二年)にあらたに屯田兵司令官となった永山武四郎は、いままでの経験から士族にかぎられていた屯田兵の募集を中止して、平民からも採用することにしました。

こうして屯田兵とはいっても、開拓の仕事を中心にし、とくに奥地の開拓には農業の経験あるものが必要だと考えられたのです。

その最初の試みが、豊次郎らの一団でした。

永山司令官の気のいれようも大変なものでした。

一八九一年(明治二十四年)、この一団がすみついた開拓村は、永山兵村(ながやまへいそん)と名づけられたのです。

さきごろ、最初の北海道庁長官(まえの北海道問拓使長官)になった岩村俊通(としみち)は、北海道の開拓に力をいれ、道路をひらき、鉄道をしき、奥地をきりひらき、さらに、問題になってい大官営工場も、それぞれ財閥に払下げられたりしました。

たとえば、札幌ビール会社が大倉・渋沢、紋別製糖工業は伊達へというように。

先頭をいく豊次郎の顔は自信にあふれていました。

その頃、毎年、屯田兵の中隊(約三百四十名)から四名ずつえらばれて、札幌の農学校(のちの北海道帝国大学、いまの北海道大学)に入学し、新しい農業技術を身につけると、士官になって指導にあたれるという制度がありました。

ましめた豊次郎は、その一人としてえらばれたのでした。

豊次郎には、あの札幌農学校の生活が、まるで昨日のことのように思えるのでした。

――薄紫色のリラ(ライラック)の花がさきみだれる町の中を、しめかす(肥料につかう、脂をしぼったにしん)を馬車にいっぱいつんで、試験農場にいった。

新しいピカピカのプラウやハロウがわしらをまっていた。

そのまえに出ると、いままで大事にしていた唐ぐわが、ふるくさくかすんでみえたっけ。

大きな農業機械を動かしていると、まるで話にきいたアメリカ西部の平原を開拓しているような気になったものだ。

新しい農業技術もすばらしかったが、それにもまして、ウィリアム・クラーク先生の残された言葉「ボーイズ・ビー・アンビィシアス!」(青年よ、大志をいだけ!)に、わしはどんなに感激させられたことか。

たった八ヵ月しかおられなかったクラーク先生だったが、人間にとって一番大切なもの、人間の生きかたというものをしっかりとのこしていかれた。

だからこそ、先生かいなくなってから入学したわしのようなものにも、先生の言葉が、心を強くひきつけるのだろう。

これからいく永山兵村の開拓技術指導者としての、このわしの気持を、あの言葉がささえていてくれるのだ。

しかし……。i

豊次郎の追憶はさらにつづきます。

――この十年間に、なにがあっただろう。

忘れもしない。入植してまもなく、十勝平野に発生したトノサマバッタの群が、空を真っ黒におおって畑をおそい、作物をくいちらかしていったあと、新しいバッタの一群が、銭函(ぜにばこ)のほうからきて、再び空に真っ黒な幕をはった。

東西からせめられて、畑が丸ぼうずになった札幌付近の屯田兵村では、バッタの成虫やタマゴが一升十五銭にもなった。

それがかえって農作物よりよい収入となって、悲しく笑ったものだった。

一八八三年(明治十六年)にはひでり、その翌年は冷害、息をつくひまもなかった。……

さわやかな風がふきぬけていきました。ふとわれにかえった豊次郎は、

「大丈夫か。もうすぐ、近文台(ちかぶみだい)だ。」

うしろをふりむいて、ぬかるみに苦しんでいるみんなに、声をかけました。

近文台から見おろすと、目の下にうっそうとした森林にかこまれた四十キロ平方メートルちかい盆地がひろがり、はるか東のかなたに、雲間からもれた日の光に大雲山の峰のつらなりが輝いていました。

「それ、みんなも見るがよい。わしらの入植する永山は、あの森のかげ、道が一筋みえるであろう。

調べによれば、つよい風もふかず、土地もよくこえているとのこと。

いまはへったとはいえ十数万頭という鹿や熊や狼がかけめぐっているという未開の地じゃ。

そなたたちは、士族ではないが、士族同様にがんばってくれよ。」

豊次郎は疲れはてた屯田兵とその家族たちをはげましました。

けれども関西方面からあたらしく入植するこの一団には、北海道にわたってからここに到着するまでの数日間の、ひどい暮しがこたえていました。

これから先の暮しがかぎりなく心細いものに思え、豊次郎の言葉もはげましにならず、ぶつくさいうつぶやきだけがかえってくるのでした。

彼らが歩いてきた岩見沢・旭川間の上川道路は、安でに仕上ようとして、囚人を奴隷のようにこき使ってつくられたものだということを、みんなは知っていました。

しかも、この工事に使われた囚人の、ほとんどが栄養失調でたおれ、死ぬと死体はそのままにすてられ、苦しさにたえかねて逃げ出せば、切り殺されてしまったことも知っていたのです。

もくもくとあるきつづけて、永山についたのは、もう夕暮れでした。

不安でいっぱいだった人々も、たんざく型に地割りされた五ヘクタールの入植地が、くじびきできまると、うれしそうに散っていきました。

そこには粗末ですが、木の香りの新しい十七坪五合(約五七・七五平方メートル)の家が、それぞれの人たちをまっているのでした。

翌日には九州方面からの一団が、その翌日には北陸方面からの一団がやってきて、しだいに永山兵村(ながやまへいそん)もにぎわってきました。

豊次郎の活躍はめざましいものでした。

もちまえのきまじめさに、札幌農学校でつちかわれた勇気と心のひろさがくわわって、日ましに兵村の人々にしたわれていきました。

とくに新しい技術の指導に熱心で、質問にこたえて夜になることも、しばしばありました。

「上官どの、わしらけしあわせじゃ、よか(いい)上官をもって。

となりの班ではちいと寝坊をすると、上官が馬にのってきよっておこしてまわり、遅いと頭をこずいて歩くんやと。」

「そりゃ、いくらなんでも、あかんな。」

「そのうえ、鍋のふたをあけてあるき、米でもたいておれば、きつう叱られると。」

したしみをましてくるにつれて、上官のまえでも方言がとび出してきます。

また、あちこちからやってきたこの兵村では、お互いの方言がよくわからずに、いさかいのおこることもたくさんありましたが、いまでは、それも笑い話の種にしかなりませんでした。

「まあ、そういうな、隣の班でも一所懸命、成績をあげて、みんなを楽にさせようと思ってしていることじゃ。

米を食べると、もんくをいわれるというのも、飢饉にそなえてのことじゃ。

なるべく、みんなが食いのばすようにしないと困るからという親心からじゃ。わるくとるでないぞ。」

「いや、親心ばかりじゃなか。本当は、自分の成績をあげようと思うて……。」

「ほんまや、ほんまや。」

「もう、いうな、いうな、それより、わしの話をきけ。

わしが前にいたところはのう、湿地でしかも泥炭地だった。 やちぼうずを切りほぐすのと排水溝をほるのが第一の仕事で、ろくな土地ではなかった。

政府からの援助が、わりに多い屯田兵村だからもちこたえたものの、近頃のように、あちこちに入植した民間の開拓団体ではだめだったであろうよ。

それにくらべると、ここの土地は、耕しがいがあるのう。

三頭だてのプラウはこうして……。」

説明は夜ふけまで、つづくのでした。 |

|

上川盆地の開拓は比較的順調にすすんでいきました。

半日練兵、半日開墾の生活とはいうものの、男である戸主は、ほとんど毎日が練兵で、そのあいまに開墾をし、家族がおもに開墾をしました。

あるときは、なれない手にロシアのマルチーニピーポー銃をもってはげしい突撃の練習もさせられました。

八月のマスとり、九月の熊狩りも重要な仕事です。

雪にとざされた冬には、むしろあみや夏のあいだにとっておいたまゆの選別などをしました。

こうして、屯田兵の苦労ではじまった北海道の開拓はしだいにすすみ、そして、おおがかりになっていきました。

けれども、政府はさらに政策をおしすすめて、一八九七年(明治三十年)には、それまでより有利な条件で土地を借しあたえる法律を出しましたが、実際は無制限の無償払い下げでした。

財閥や金持の華族がぞくぞくと開発にのり出していったのもその頃のことです。

そのいきおいまかせて、開拓に失敗した人々の土地を買いしめ、土地を失った人々を自分の小作人にしたりするのもこの頃です。

農場の開発、工場の建設のために、おおがかりに、木を切りたおす音が北海道のあちこちでこだましていました。

そうやって、明治政府の富国強兵策の方針が北海道にもしみとおり、開発がすすむにつれて、鹿や狼がいなくなり、熊はすみかをおわれていったのです。

同時に前からここにすんで、けものや魚をとって暮していたアイス人の生活も、しだいに追いつめられていきました。

14 日本の学問につくした外国人 top

① 科学者のまなこ

一八七七年(明治十年)の初夏のことです。

横浜から東京の新怫駅にむかう汽車の窓から、熱心に外の景色にみとれている一人の外国人がいました。

汽車が大森のあたりをすぎるころのことです。

彼はふと、なにものかを発見して、はっとし、身をのりだしました。

「あっ、貝塚だ!」

彼がみつけたのは、線路にそった崖一面にちらばっている、白い貝殻でした。

「まちがいなく貝塚だ。私がメイン州で発掘した貝塚とそっくりだ。

ちかいうちに、あの貝塚を私の手で発掘しよう。

その日まで、どうかあの貝塚がぶじでありますように。」

汽車の窓から見たあの白い貝殻の山は、たちまち彼の目の前からさってしまいましたが、彼の胸は新しい発見の喜びと発掘の希望にいつまでも高鳴っていました。

この外国人はエドワード・シルベスター・モース。彼は当年とって三十九歳のでした。

モースは、腕足類(わんそくるい)という種類の貝の研究をしていました。

この貝は、アメリカの大西洋岸では、ただ一種しかすんでいません。

しかし、どうやら日本の沿岸には、数種の腕足類がいるらしいのです。

そこでモースは、家族をのこしてただ一人、日本へとやってきました。

一八七七年(明治十年)六月中旬のことでした。

横浜へ上陸したモースは、数日ののち汽車で東京へむかいました。 |

|

横浜の外人居留地をはなれて自由に研究ができるよう、文部省に学監として雇われているアメリカ人モルレーに頼みにいくためでした。

この頃、外国人は、居留地から外へ自由に出歩くことができなかったのです。

モースが貝塚を発見したのは、その汽車のなかからでした。

それは、大森の町はずれで、いまの国電京浜東北線の大森駅の片わらです。

文部省でモルレーにあったモースは、なぜ、自分が腕足類の研究にきたのか、熱心に説明しました。

「そうです。私がやっている腕足類の研究というのは、動物の進化を説明するうえで、非常に大切なのです。

ぜひ、私の研究に便宜をはかってください。」

モルレーは、モースの話にひきこまれていきました。

そしてあらためて、モースの顔をのぞきこみました。

――このミスター・モースは、すばらしい人物だ。

開国後まだ四分の一世紀にしかならないこの日本へは、さまざまな外国人がやってくる。

外交官や、日本政府に招かれた学者や技師などはべつとして、金もうけをめあてにしたずいぶんあやしげな連中も多いのだが、このミスター目モースはちがうようだ。

金にもならぬ動物学の研究のために、自分の費用でやってきた。

そのうえ人柄もいいし、専門的な知識もゆたかだ。

ミスター・モースに、なんとか活躍してもらいたいものだ。

そうそう、東京大学の理学部生物学科には、植物学の教授はきまったが、動物学の教授がきまっていない。

ミスター・モースにはもってこいの仕事ではないか。――

そう考えると、モルレーは、おもむろにいいました。

「ミスター・モース、よくわかった。できるだけのことをしよう。

それはそうと、君は東京大学につとめる気はないかね。

知っていると思うが、この日本は封建制からぬけだして、いっきょに西洋文明を学びとろうとしている。

そこでたくさんの外人教師が、大学などでいろいろな学問や技術を教えているのだよ。

じつは、東京大学では、まだ動物学の教授がきまっていない。

君さえよかったら、私は君を推薦したいと思うのだが……。」

モースはびっくりしました。

「えっ。ミスター・モルレー、本当ですか。それはありかたい。

じつは私は、この日本へきて、まだいく日にもなっていません。

けれど、この国がすっかり気にいりました。

この国ではたらけるとはすばらしい。

私は、いまいったように腕足類の研究のために来日したのですから、その研究をしなければなりません。

そこで、一ヵ月ほどまっていただけないでしょうか?」

モルレーは、心よく承知しました。

こうして、モースは、おもいがけなく東京大学教授の職につくことができたのです。

二年間の約束で、月給は三百五十円でした。

一八七五年(明治八年)の官員録によれば、日本の役人の最高の月給取りは、太政大臣三条実美(さねみ)で八百円、右大臣岩倉具視(ともみ)が六百円、参議の大久保利通(としみち)・大隈重信・板垣退助・伊藤博文らは五百円でした。

また、小学校の教員の多くは、二円から五円くらいでした。

ところが同じ頃の外人教師は、モルレーの六百円を最高に、四百五十円から八十円までで、多くは三百円から百五十円くらいでした。

米の値段を基準にしてみると、その頃一升(一・八リットル、約一・五キログラム)五銭三厘の米が、いまは約二百円ですから、モースの月給をいまのお金になおせば、なんと百三十万円にもなるのです。

明治のはじめのころ、日本の政府はヨーロッパやアメリカの文明に追い付くため、たいそう高い給料をはらって、外国人を雇っていたのです。

これらのお雇い外国人には、役人もいれば、教員や技師もいました。

有名な学者だというので、わざわざ招かれた人もいれば、すでにお雇い外国人となっている友人や知人によびよせられた人もいました。

高い給料がもらえるからと、自分を売りこみにくるものもいました。

けれども、たまたま日本へやってきて、みこまれて、高い給料でお雇い外国人になったモースのような場合は、たいそうめずらしい例でした。

② 江ノ島の臨海実験所

モースが日本へきて一ヵ月ほどたった七月十七日、彼は東京大学の植物学教授にきまっていた矢田部良吉と、鎌倉にほどちかい江の島へでかけました。

それは、腕足類の研究をしたり、海産動物の標本をつくる場所をきめたりするためでした。

矢田部は、アメリカのコーネル大学を出て、去年帰国したばかりで、二十七歳の英語のうまい人でした。

モースは、江ノ島の北海岸にある小さな漁師の小屋を借りることにしました。

ここが、腕足類を調べたり、海産動物の標本をつくったりするための、モースの実験場なのです。

「ミスター・ヤタペ。どうです、すばらしいではありませんか。

ここは、小さい粗末なものですが、太平洋沿岸では、世界で初めての臨海実験所です。うれしいですね。」

モースは、子どものように、はしゃいでいました。

七月二十一日から一ヵ月あまり、モースは、江ノ島の岩本楼という宿屋にねとまりして、新しい臨海実験所で研究をつづけました。

東京大学では、大学の植物園につとめていた、二十二歳の松村任三(にんぞう)を助手としてつけてくれました。

モースが江の島へきて三日め、東京大学の文学部の教授をしている外山正一がたずねてきました。

「モース先生、おひさしぶりです。」

モースは、この人がだれだったか、すぐには思い出せませんでした。

「と、もうしあげても、たぶん、先生はおぼえていらっしやらないでしょう。」

とまどった表情のモースを見ながら、外山はつづけました。

「じつは私は、ミシガン大学へ留学していたのです。

そのとき、先生は講演に大学へこられましたね。

あのすばらしい先生の講演が、私の目を進化論にひらかせてくれたのです。」

「おお、あのときの講演をきいてくださったのですか。光栄です。」

「どうぞ、東京大学でも、あのときのような講演をしてください。

これは、日本の動物学の発展のために、日本の学生のために、ぜひともお願いしたいと思っていることです。」

「申すまでもありません。

私は、東京大学で、一所懸命に講義をしたり、講演をしたりすることをお約束しましょう。」

そして、モースと外山は、夜おそくまで思い出をかたり、これからの仕事について話合いました。

助手の松村は、目をかがやかせて二人の話をきいていました。

|

|

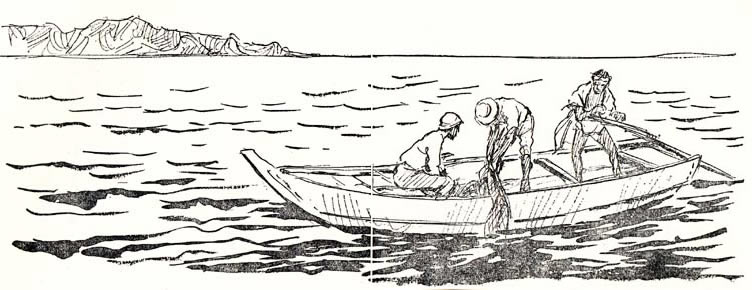

八月二日、暑い夏の日でりのなかを、モースは小舟にのって、江ノ島のちかくの七里ヶ浜の沖へでました。

そこで、底引き網で海底の動物を採集しました。

汗みどろになってあげた網の中には、さまざまな動物がいました。

助手の松村がひろいあげるのをじっと見いっていたモースは、突然さけんだのです。

「あった。メクワジヤだ。やはり日本沿岸に腕足類(わんそくるい)がいたのだ。」

このときモースは、メクワジヤという腕足類を、二十個ほども採集しました。

モースは、八月のすえに江ノ島をひきあげ、東京本郷のもと加賀藩の屋敷のなかにある宿舎にうつりました。

いまの東京大学の敷地には、お雇い外国人たちのための家がいくつもありました。

彼らはこの宿舎から、その頃は神田一ッ橋にあった大学へ、人力車でかよったのです。

やがてモースは、九月から動物学の講義をはじめました。

③ 大森貝塚

大学の仕事が軌道にのるのをまって、モースはだれにも黙っていたことに手をつけました。

それは大森貝塚の発掘です。

大学の講義をはじめたばかりのある日曜日、モースは助手の松村と、二人の学生をつれて大森貝塚へと急ぎました。

「先生、すると、そこは大昔の人たちが生活していたところだというわけですか?」

学生はめずらしげに、一心にききます。

「そうです。それに、ちがいありません。私は、アメリカのメイン州でたくさん貝塚を発掘しました。

そこから出た貝殻は、大昔の人がとって食べた貝の殻なのです。

貝塚は、大昔の人たちのごみすて場のようなものです。

だから、いらなくなったり、こわれたりした道具も出てきます。

きっと大森の貝塚からも、メイン州の貝塚と同じように、大昔の人が使っていた道具が出てくるでしょう。

だが、私はおそれているのです。誰かがそこを荒してしまいはしないかとね。

私が、東京へくるとき、汽車の窓からみたのはもう三ヵ月も前のことですからね。

私は、一日もあの貝塚のことを忘れたことがありません。」

幸いなことに、貝塚は、荒されてはいませんでした。

「さあ、よく見てごらんなさい。貝殻だけではありません。ほら、獣の骨がある。

ほら、ここに土器のかけらがある。ここには石でつくった道具がある。」

モースは、まるで人が違ったように動きまわりました。

助手の松村や学生は、目をまるくしてしまいました。

そしてこの日は、発掘はしないで、雨にあらわれて露出していた遺物だけを採集したのです。

本格的な発掘は、十月九日からはじまりました。

文部省学監のモルレー、それに矢田部教授、外山教授をはじめ、たくさんの人が見学にきました。

モースは、九月の予備調査のときにつれてきた二人の学生を助手にして、大勢の人夫たちを指図しながら、発掘をはじめました。

大昔の人たちの生活を調べるのに、貝塚や住居址を発掘し、遺跡や遺物を研究するのは、いまではごく当り前のことです。

けれども、明治のはじめ、日本には、こうした学問、つまり考古学はまだなかったのです。

石器などを集めてよろこんでいる物好きはいましたが、数多く集めるというだけで、学問として研究しようというのではなかったのです。

なかには、石のやじりのことを、「天狗の爪」だとか、「雷の落し物」だとか、「神さまの軍勢が使ったもの」などといっていました。

ですからモースの大森貝塚の発掘は、日本での、初めての考古学的な調査・研究だったといえましょう。 |

|

元はかなり広かったとおもわれるこの貝塚の真中に、鉄道をとおしてしまったので、西側がうまく残っていました。

モースは、貝殻のつみかさなった山の中から、土器、石器、骨角器、鳥・獣・魚の骨などをたくさん拾い集めました。

人骨もでてきました。

それらは、ひとつひとつ、ていねいに大きさをはかり、画工に絵をかかせました。

また、非常にたくさんの貝殻も、くわしく調べました。

サルボウ、アカガイ、バイガイ、シオフキ、ハマグリなどの二枚貝がでてきました。

バイ、イワニシ、ツメタガイ、サザエなどの巻貝もでてきました。

これらはみんな、ちかくの海でよくとれる貝です。

けれども、モースが日本へきたころはよくとれたバカガイは、この貝塚からは、とうとうでてきませんでした。

「先生、この貝塚をのこした人たちは、いまから何年くらい昔に生きていたのでしょうか?」

「おお、それはいい質問です。私は、約二千六百年くらい昔ではないかとおもいますね。

え、その理由ですか。いまは、この貝塚は、海岸からかなりはなれています。

しかし、この貝塚がつくられたころ、このへんは海岸だったのです。

ここが岬のようになって、いまの低地はのちに海底がもちあがって陸地になったのです。

このへんの海岸は、一年に一フィー卜ほど年々海をうめているようです。

そこで、約二千六百年ぐらいといったのです。」

「なるほど、そうですか。では、この貝塚をのこしたのは、一体どんな人たちだったのでしょうか?」

「それも、なかなかいい質問です。

この貝塚の人たちは、まだ農業をすることを知らなかったのです。

農業につかった道具はなにもでてきませんね。そう、狩りと漁の生活をしていました。

日本人は大昔から農業をしています。

だから、おそらく農業をする日本人がやってきてから、その人たちにおいはらわれた先住民のものではないでしょうか。」

モースは、学生たちをつかうだけでなく、彼らの質問にこたえながら考古学の勉強をさせました。

モースが、大森貝塚をのこした人たちは、日本人の先祖ではなく、日本人の先祖においはらわれた先住民だと考えたことは、いまのすすんだ学問からみると、正しくありません。

また、貝塚からでてきた人骨は、あきらかに人の手でおられ、骨髄を取り出したとおもわれるものでした。

そこでモースは、大森貝塚をのこした人たちは、人間の肉を食べたのではないかといったので、大騒ぎをおこしました。 けれども、この大森貝塚の発掘は、日本に考古学と人類学の火をともす、大きな仕事になったのでした。

④ 進化論の講義

東京大学でのモースの講義は、一週三時間で、その内容もごく初歩的なものでした。

それというのも、動物学は、考古学や人類学ほどではありませんでしたが、日本ではまだ独立した学問とはなっていなかったのです。

しかしモースは、熱心に講義をしました。

モースはダーウィンの進化論を信じていましたから、講義の時も進化論をやさしくかみくだいて学生たちに教えました。

「動物というものは、進化します。

そして、その進化の法則にしたがいながら、人間の力で、動物の形や性質を加えることができるのです。

私は、日本へきて、犬が一種類しかいないことを知って、大変おどろきました。

私の国アメリカでは、大型犬、小型犬、毛の長い犬、種類のちがう犬がいろいろいます。

猟につかう犬、闘犬につかう犬、牧場で羊の番をする犬、ペット用の犬など、使い道によつても種類がちがうのです。 |

|

これは、ヨーロッパやアメリカの人たちが、ある形や性質をのばしながら、さまざまな種類の犬をつくりあげたのです。

日本でも、強くて大きい犬をえらび、ヨーロッパやアメリカでやったように種類をかえていけば、いつかは、すぐれた闘犬や猟犬などができるはずです。」

学生たちは、目をまるくしながら、一所懸命ノートをとりました。

モースの進化論の講義は、ついに人類の進化にまでおよびました。

「人類の祖先をずーっとたどっていくと、それはサルの祖先と同じ動物にいきつきます。

すなわち、その動物から進化したものが、一方では人類となり、一方ではサルとなったのです。」

この話をきくと、学生たちはおどろきました。講義がおわったあとの教室は、てんやわんやでした。

「おい、きょうのモース先生の講義にはおどろいたなあ。

人類とサルは同じ祖先からわかれて進化した動物であると。

たしかに理屈ではそういうことになるのだろうとは思うが、なんだか嫌な感しかするなあ。」

「いや、僕もおどろいた。けれども、やはり、僕らは目をひらかれたというべきだろう。

モース先生の進化論をつきつめていけば、どうしても今日の講義のように、人類の進化にいきつくのだよ。」

「だが、この万物の霊長たる人類が、サルと親戚とはなさけない。」

「理学部の学生かなさけないことをいうなよ。

じゃあ君は、やはり人類は神さまがおつくりになったとでもいうのかい。」

「冗談じゃない。なんとなく気持がおちつかないのだ。

しかし、君の顔をよくみていると、やはり人類の祖先はサルにちかいと思うよ。」

「こいつ、ろくなことをいわん。」

この頃、進化論は、まだまだ知られてはいませんでした。

ダーウィンが、『種の起原』という進化論についての初めての本を表わしてから二十年ほどしかたっていなかったのです。

キリスト教のさかんな外国では、進化論は神さまが人間をつくったというキリスト教の教えに反するというので、神をおそれぬ、危険な考えだとされることさえ、すくなくなかったのです。

この頃、日本へも、多くの宣教師たちがやってきていましたから、モースの進化論にたいしては、外国人仲間からも、つよい反対の火の手があがっていました。

モースは、「真理こそ尊く、またつよいのだ」と、胸をけって反対をとなえる人々と論争しました。

いまでは、人間がサルと共通の祖先から進化したのだということは、だれでもが知っています。

この進化論を、日本で初めてひろめようとしたのが、モースだったのです。

数多いお雇い外国人のなかでも、科学者モースは心から日本を愛し、日本の学問のためにつくしてくれた一人でした。

15 フィリピンの星 top

① おせいさん

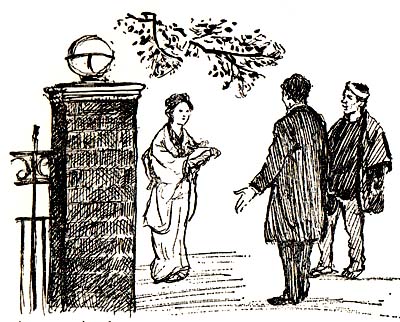

庭をぶらぶらと歩いていたリサールは、ハッとして、その後姿を見送りました。

美しい日本の少女が、門のまえをとおりすぎていったからです。

のどかな春の午後のことでした。

そこは、東京麻布のスペイン公使館の住宅です。

リサールは、公使館の使用人たちに、あの愛らしい日本の少女がだれであろうかときいてみました。

すると、一人の日本人の庭師が、おしえてくれました。

「あれは、臼井さんのむすめさんで、せい子さんとおっしゃいます。

お宅がこのちかくにありますから、午後、よくここをとおるのです。」

リサールが、日本にきてから二週間ほどたったころでした。

つぎの日の午後、リサールは日本人の庭師と、公使館の門のまえにたっていました。

うれしいことに、彼女がまたとおりかかりました。

彼女がちかづいた時、リサールは帽子をとり、ていねいに頭をさげて挨拶しました。

「コンニチワ、ワタシ、ホセ・リサール。フィリピンカラ、キマシタ。」

ならいたての日本語で、たどたどしくしゃべるリサールに、庭師がたすけぶねをだしました。

「この若い異国のひとは、フィリピンのマニラからきたお医者さんで、スペイン公使の屋敷にお客さんとして滞在しているおひとです。」 |

|

いきなり見知らぬ人によびとめられて、おせいさんはびっくりしました。 しかも、たどたどしい日本語で。

けれども、礼儀正しく、一所懸命に話しかけるフィリピン紳士に、悪い感じはしませんでした。

おせいさんは、英語でこたえてみました。

今度は、リサールがびっくりしました。

同時に、リサールの顔に、喜びの笑みがうかびました。

おせいさんはこの男が英語のわかることを知りました。

二人は、英語で話しはじめました。

それから、リサールとおせいさんの二人は、毎日のようにあって、話をしました。

二人はつれだって、東京市中を歩き回りました。

おせいさんの兄は、明治の新政府に反抗した彰義隊にくわわって、上野の戦争で死にました。

一人息子に死なれ、ふるい制度がくずれていくことを、つくづく感じたおせいさんの父は、武士の生活にみきりをつけ、輸入品を売る店を横浜にひらきました。

幸い店はかなり繁盛し、東京麻布に家をもって、おせいさんは、そこに住んでいたのでした。 |

|

私立の女学校を出たおせいさんは、英語がうまく、フランス語もできました。読書と音楽と絵が趣味でした。

乳色の白いほかと、やおらかな黒いひとみ、親切な、やさしい、高い知性のおせいさんは、二十三歳でした。

リサールは二十七歳。おせいさんのなかに、リサールは、理想の女性をみつけたのかもしれません。

上野図書館、博物館、大学、神社、寺、植物園、公園、桜田門と、おせいさんは、リサールを案内してあるきました。

おせいさんもまた、このわかわかしい、そして才能にすぐれたフィリピン人のなかに、理想の男性をみたのでしょうか。

二人は、ともに芸術を理解しました。英語とフランス語にたいする共通の知識がありました。

二人のあいだに、ロマンスの花がさいたとしても、ふしぎはなかったでしょう。

けれども、おせいさんがふしぎにおもっだのは、このリサールにつきまとっている“かげり”でした。

なんとなく、悲しげで、しずみがちなところが感じられてなりませんでした。

ある日、おせいさんは、おもいきって、きいてみました。

「あなたはなぜ、そんなに不幸せそうな顔をしていらっしやるのですか?」

リサールに、とうとう、その素性(すじょう)をうちあけました。

② 植民地フィリピン

リサールの祖国フィリピンは、もう三百年以上にわたって、スペインの植民地でした。

リサールが十一歳のときでした。カビデ州に、暴動がおきました。

“片手に剣、片手に十字架をもって!”

というのが、スペイン人のフィリピン支配のやりかたでした。

フィリピンにやってきたスペイン人は、役人と軍人とキリスト教の宣教師たちでした。

とくに宣教師たちは、もっともゆたかな土地を、フィリピン農民の手からうばいとっていきました。

土地をとられたフィリピン人農民は、スペイン人地主のための小作人としてはたらかねばなりませんでした。

フィリピンでただひとつの兵器工場が、カビデにありました。

カビデ兵器工場の労働者と連絡をとったフィリピン人兵士が、一八七二年一月二日、暴動をおこしたのです。

「スペイン人を殺せ!」 「宣教師を殺せ!」というスローガンが、さけばれました。

反乱軍は、農民の支持のもとに、カビデ港を占領し、マニラにすすもうとしました。

げれども、準備が充分ではありませんでした。反乱はしずめられてしまいました。

四十一人の人々が、みんなの見ているマニラの広場で、処刑されました。

カビデの反乱がしずめられてから、何百人というフィリピン人牧師が捕えられました。

フィリピン人にもっとも信頼されていた三人のフィリピン人牧師でブルゴス、サモラ、ゴメスを、鉄の首輪でしめころしました。

三人は、おそれることかく、処刑台にのぼりました。

ことに八十歳のゴメス牧師のおちついた態度は、人々の心をうちました。

それは、スペイン人のひどい支配にたいして、いきどおりをつのらせ、フィリピン民族の愛国の気持をかきたてました。

ゴメス牧師の処刑の話は、少年リサールの心をゆさぶりました。

リサールは、マニラのジェスイッ卜・カレッジで、いつも優等生でした。

晴れやかな顔をあげよ

青年よ きみがいま立っているところで

かやくばかりに美しい

君のやさしいすがたをしめせ

わが祖国のうるわしいのぞみよ!

技と学とのよろこばしい光をもって

きたれ 飛躍せよ

おお青年よ そこでおもいくさりをやぶり

縛(ばく)をとけ

君の精神をさまたげるものはないのだ

たのしい日々よ

美しいフィリピンは君の土地!

神は君のゆくてを祝福し

めぐみとしあわせをさずけたもう! |

十八歳のときに書いた「フィリピン青年にうったえる」というこのリサールの詩は、フィリピン青年のあいだに大きな反響をよびました。

同時に、リサールは、スペイン政府ににらまれることになったのです。

スペイン憲兵から、いつもつけねらわれるようになりました。

くらやみのなかで、きりつけられたこともあります。

あぶなく命びろいしましたが、背中に負傷しました。

リサールが、これ以上フィリピンにいることは危険でした。兄たちは、リサールをヨーロッパに留学させました。

リサールは、マドリード、ベルリン、パリなどで医学や哲学を学びました。

リサールはいろいろな勉強をしました。画家、彫刻家、詩人、小説家、歴史家、言語学者としての力を養いました。

リサールは語学が得意でした。

フィリピンの言葉であるタガログ語はもちろん、マラヤ語などの南方語ができましたが、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、フランス語、ラテン語、ギリシア語、オランダ語、ドイツ語、英語、スエーデン語などのヨーロッパの言葉を次々にものにしていきました。

それからヘブライ語、アラビア語、のちに中国語、日本語など二十一ヵ国語ができました。

祖国フィリピンをとおくはなれていても、リサールはフィリピン民族のうけている苦しみについて忘れたことがなく、その苦しみから、祖国をすくわねばならないという情熱をなくしたことはありませんでした。

リサールは、マドリードにいるとき、ひとつの小説を書きはじめました。

それは、フィリピンのようすをえがこうとするものでした。

フィリピンでは、スペイン人のカトリックの宣教師たちが、お好きな権力をふるっている。

宣教師たちは、民衆をすくうどころか、フィリピン民衆の土地をとりあげ、税金と小作料をしぼりあげ、やりたい放題のことをしていると、その横暴さと罪悪をえぐりだしていきました。

『ノリ・メ・タンペレ』(『われにさわるな』)というこの小説は、一八八七年、ベルリンで二千部が印刷され、知人に送られました。

それは、スペインのしめつけにあえぎ、不満にあけくれるフィリピンの人々に大きな反響をよびました。

リサールの小説の評判は高まりました。

しかし、スペイン人は、この小説を非難しました。

その頃、リサールは、なつかしい祖国フィリピンの土地を五年ぶりにふみました。

祖国にかえったリサールが、まっさきにやったことは、ヨーロッパで学んだ最新の医学で、母の目の病気をなおすことでした。

なおらないといわれた母の二重ソコヒの手術は、見事に成功しました。

リサールの評判は、いちどに高まりました。リサールはまず、診療所をひらきます。

それは、リサールのかいた小説『ノリ・メ・タンペレ』のなかで、主人公がしていることを、実際に、リサール自身がやろうとしたのです。

もちろん、リサール自身のやろうとしたことを小説にしたのでしょう。診療所につづいて、学校をひらきました。

多くの病人、とくに目の患者が、リサールの診療所に集ってきました。

リサールは、目の治療だけでなく、フィリピンの青年の目、心の目をひらかせるために、働きました。

長い植民地支配のなかで、フィリピン人のなかにしみこんだ植民地根性をなおすために、リサールは、たましいの医者としての仕事につとめました。

詩をかき、ヨーロッパの詩をタガログ語に訳しました。

しかし、スペインの宣教師や役人たちは、再びリサールをつけねらいはじめました。

リサールの小説『ノリ・メ・タンペレ』は、読むことが禁じられました。

一八八七年正月、リサールは、借地人を代表して、カランバの農地の地代を安くするように、要求書をだしました。

この農地の地主であったスペインの宣教師たちは、リサールのやったことをカンカンになっておこり、政府にリサールを投獄するよう要求しました。

リサールの両親のところには、

「息子の命に気をつけろ!」という強迫状が、いく通もまいこみました。

リサールは、おそれませんでした。

しかし、このままカランバの町にとどまっていることは、自分の命だけでなく、家族や知人までも危険にします。

リサールは、外国での活躍の道をえらびました。故郷での生活は六ヵ月しかつづきませんでした。

一八八八年二月、リサールはカランバの波止場をあとにしたのです。

うすい霧がかかっていました。マキリング山のゆるやかな斜面がかすみ、沿岸の漁村、ヤシの茂みがうしろにしりぞき、やがてぼんやりし、ついに故郷カランバはきえさりました。

リサールは、上甲板に、いつまでもたっていました。

「さようなら、カランバよ!」

このとき、太陽がのぼり、さざ波は光をあびました。

③ さくらの国、日本

リサールをのせた船は香港につきました。

香港では、スペイン政府からおわれた何人かのフィリピン人愛国者たちとあいました。

そして香港から日本につき、日本につくとすぐ、スペイン公使から呼出をうけて、リサールはスペイン公使館の住宅にすむようにいわれたのでした。

リサールのながい打明け話はおわりました。

おせいさんは、リサールのばかしに感動しました。昇国をさまよい、祖国のために熱情をもやすこのフィリピンの青年に、できるだけのことをしたいと思いました。

リサールを案内していると、スペインの役人らしいのが、時々あとをつけているらしいわけもわかりました。

おせいさんは、リサールの心の友となっただけでなく、日本の案内者であり、通訳であり、先生でもありました。

リサールは一八八八年(明治二十一年)の日本を注意ぶかく観察しました。

西洋文明がどんどん流れこみ、成長していく日本をみました。

“横浜はマニラよりおとる町にみえました。

その一部分はヨーロッパ人のためにゆずりわたされているそうですが、町の大部分には日本人がすんでいます。

すんでいる家は低くてめずらしい建物で、小屋か兎の檻(おり)のようですが、紙をはり格子窓をそなえて、大変清潔な感じです。” と故郷に手紙をだしています。

ヨーロッパを歩き回ってきたリサールの目に、東京はパリより広く、街並みの長いところとうつりました。

リサールは、おせいさんという心の友をえて、日本がよりいっそう気にいりました。

日光、小田原、箱根、江の島、鎌倉などにいきました。奈良、京都にまで足をのばしました。

リサールは、日本の芝居、歌舞伎をなんどかみにいきました。おせいさんはリサールのために解説をしました。

リサールが気にいったのは、主君のあだをうった四十七人の浪人の物語、「忠臣蔵」の芝居でした。

しかしリサールが日本でみたもののなかで、嫌なものがありました。それは人力車でした。

日本人の発明である人力車、人間でありながら、車をひいて馬のように走るのをみたとき、リサールはふんがいし、顔をそむけたくなるのでした。 |

|

④ 別れの歌

二人があったのは、さくらの季節でした。リサールもおせいさんも、さくらの花がすきでした。

花の命がみじかいように、リサールとおせいさんのロマンスは、長くはつづかない運命にありました。

リサールにはスペインの手から祖国フィリピンを解放し、しいたげられた民衆のしあわせのための使命がありました。

おせいさんも、それを知っていました。

もともと、リサールは、日本に五、六日、滞在する予定でした。

さくらの国での楽しい日々は、終りがちかづいていました。

リサールと同じように、祖国フィリピンのために活躍をつづける友人たちが、スペインやロンドンやパリで、リサールをまっていました。

彼らは、リサールが二月にマニラを出発したことを知っていました。

なぜ、リサールは、そんなに長く、日本にとどまっているのか。

一八八八年四月十二日、東京目黒の寺の境内は、たそがれの影をおとしていました。

リサールとおせいさんは、お互いに、「さようなら」をいいました。

どちらも、涙はみせず、うすやみのなかでわかれました。

翌日の朝はやく、リサールは、横浜ゆきの汽車にのりました。そして横浜駅から港へ。

そこにはリサールの乗るアメリカゆきの汽船ベルジック号が、錨をおろしていました。

アメリカからヨーロッパへ。ロンドン、パリ、ブリュッセル、そしてガソ市にすんだリサールは、第二の小説『エル・フィリブステリモ』(『反逆者』)を書きました。

それは、『ノリ・メ・タンへレ』の続編でした。

フィリピンでは、リサールの家族や親戚が、スペイン人に迫害されていました。

父は農地をおわれ、兄も妹も追放されました。

一八九二年六月二十二日、リサールは、家族や友人のとめるのもきかず、マニラに戻ります。そして愛国者たちの組織、フィリピン連盟をつくりました。

数日後、リサールは逮捕され、ミンダナオ島のダビタンに追放されました。

一八九六年七月三十一日、追放の期限はおわり、リサールは再びマニラにむかいますが、また捕えられ、マニラのサンチャゴ要塞にとじこめられました。

一八九六年十二月二十六日、リサールは死刑を宣告されました。

刑場へいくさえ、最後の面会にきた妹へ、愛用の石油ランプをかたみにむくりました。

そのとき、スペイン語しかしらない看守にわからぬように、英語で、「油つぼにはいっている」とささやきました。

刑場でリサールは、自分は罪人ではないから、うしろむきではなく、正面むきで銃殺してほしいと願い出ました。処刑の士官はききいれません。

発射のまぎわ、リサールは両手をうしろにしばられたまま、こんしんの力をふりしぼって、振り向きました。

リサールは真っ正面から銃火をあびました。

妹は、もらいうけた石油ランプをかたむけてみると、おりたたんだ紙切れがでてきました。

処刑の前夜、リサールが書いた詩、「最後のわかれ」でした。

その詩は、全フィリピン人のたましいをゆさぶりつづけました。

さようなら、なつかしい祖国よ。

いま私はよろこんできみにささげよう

この命を、

栄光と祝福がまっているなら、

なにを惜しむことがあろう。

戦場にあって、はげしいただかいのさなかに、

人々は命をささげたのだ。

ためらい、まどうことなく、

そこがいかなるところでも、

断頭台も広野も、たたかいの苦しみも、

みな同じもの。

われらの家と祖国にささげられたもの。

あかつきの光をのぞみみて、

私はいま死んでゆく。

ほのぐらい夜をつきぬけ、

昼の光へみちびくために。

赤の色がとぼしければ、

私の血でそめよ。

わがあこがれの祖国よ、

愛するフィリピンよ、

きけ、私の最後の別れのあいさつを!

さようなら、私の道をてらしてくれた

やさしいひとよ、

すべての愛するものたちよ、さようなら!

死の休息がまっているのだ! |

リサールの処刑は、二週間後の日本の新聞にのりました。 |

|

“〔十二月三十日マニラ発〕マニラの反徒巨魁の一人医師リサールは十二月三十日、数千の見物人の目前で、死刑に処せられた。 氏は刑場にのぞみ、態度すこしも乱れず、ゆうゆうとして死についた。

この処刑は人民にふかい感動をおこさせたが、市中はきわめてしずかだあった。” |

おせいさんはこの記事を読んで、目黒の寺の「さようなら」を、悲しくまた美しく思いおこしていました。

top

**************************************** |