|

****************************************

Index 文明開化(その一 その二 その三 その四 その五)

|

文明開化(その二)

4 みんな学校へ

① 学問のすすめ

② 学校へいくには、金がかかる

③ 小学校反対の一揆

|

5 文明開化

① ザンギリ頭をたたいてみれば

② 岡蒸気

③ 郵便制度

④ ガス灯

6 国民皆兵

① 大村益次郎と山県有朋

② 民兵の常備軍

③ 血税一揆 |

4 みんな学校へ top

① 学問のすすめ

世界にひろし

おおしといえど

五にわけし

亜細亜(アジア)・亜弗利加(アフリカ)

北と南の

さかいかぎりて

太平海に

南の島の

土地の風ぞく

ところかわれば |

万国は

おおよそに

名目は

欧羅巴(ヨーロッパ)

亜米利加(アメリカ)に

五大州

べつにまた

となえなり

人情も

品かわる |

|

意味はわからなくても調子がいいので、文太は歌うように口ずさみながら、牛にたべさせる草をかっていました。

「これは、世界のことをうたったものだ。はやく、暗唱できるようにするんだぞ。」

と、きのう先生にいわれた国語の教科書の一節です。

先生は、いつも意味がわかるまえに文章を暗記させ、そらでいえるようになると、次に意味を教えてくれるのでした。

まるき地球の

西のさきにも

まわればかえる

環(たまき)のはしの

太平海の

亜州亜(アジア)州の

我が日本を

西の方へと

その国々を

支那(しな)は亜細亜(アジア)の

人民おおく |

かよい路は

西ありて

もとのみち

かぎりなき

西の方

東なる

はじめとし

のりいだし

たずねるに

一大国

土地ひろく |

刈草をかついで、家にかえりついても、文太は、暗唱の練習をつづけていました。

「なにをブツクサいっているんだ、文太。」

のら仕事をおえた父が、井戸端でかまをあらいながら、いいました。

「ああ、おっとう、かえっていたのか。これはな、福沢諭吉先生の『世界国尽(くにづくし)』だよ。」

「福ふく饅頭の先生だが、なにづくしだかしらねえが、また、学校の勉強か。よわったもんだ。」

父は、顔をしかめながら、はきだすようにいいました。

おしえられることは、人いちばい早く頭のなかへしまいこんで、いつも先生からほめられる文太は、学校へいくことに、父親かなぜいい顔をしないのか、わかりませんでした。 |

|

――「教育をうけ、学問を身につけるのは、立身出世をするもとでのようなものだ。

これからの新しい世のなかでは、財産をつくったり、家業を盛んにしたりするために、学問はどうしても必要なものである。 だから、これからは、華族さまも、士族も平民もみんな、男・女の区別なく、学校で教育をうけて、学問を身につけるようにしなさい。

そして、字の読めないものが、村に一人もいなくなるようにしなければならない。」

こんなありかたいおふれがお上(政府)から出たので、おいらは学校へいけるようになったのだ。

先生は、そう教えてくれた。それなのに、うちのおっとうは、なぜ学校に反対するんだろう?――

文太は、父の態度に不満でした。

「“天は人の上に人をつくらず、人の下に人をつくらず、といえり。

されば、天より人を生ずるには、万人は万人みな同じくらいにして、生まれながら貴賤上下の差別なく……”」

ある日、文太は、学校でならった、福沢諭吉の『学問のすすめ』を、声だかに読んでいる

「文太々、学校へいくようになったら、きゅうにむずかしいことをならうようになったな。」

えんさきで、針仕事をしているお婆さんがいいました。

「うん。神さまはな、人間をおつくりになるとき、上下の差別なくつくった。

だから、人間は、生まれたときはみんな平等だ。

それなのに、人間に差別が出てくるのは、学問をするか、しないかによるんだよ。婆ちゃん、わかるか?J

「こりゃあ、かまけた。文太は、いつからそんなことをいうようになったんかいな。」

「だって、先生が、そう教えてくれたんだもん。」

「そうかい、そうかい。ありかたいこっちゃなあ。

わしにや、むずかしいことはわからんが、おまえのいうとおりかもしれないよ。

おまえはしるまいが、公方(くぼう)さま(将軍)の世のときは、士農工商といってな、さむらいの天下だった。

さむらいなど、百姓が米をつくらねば一日だって生きておれないものを、百姓などは虫けらのように扱われたものよ。

ご一新さま(明治維新)で、おふれが出た。土農工商がなくなって、四民平等の世になった。

わしらは平民、さむらいは、いまでも、士族、士族といばりくさるが、人間になにほどのちがいがあるものか。」

ばあちゃんのほうが、おっとうよりはな≒かよくわかる、と文太はおもいました。

ここは、岡山県の津山ざい、一八七三年(明治六年)春のことでした。

② 学校へいくには、金がかかる

「なあ、杉作さん、おめえ、どう思う、今度のおふれのこと?」

「うん、学校と徴兵のことか。俺はもう、頭にきたな。」

「そうか、そうか。

だがな、おめえさんとこは、文太坊が学校へいっているだけだから、まだいいが、俺んところをみろ。

上がすぐ兵隊で、二番めも三年たてばこれも兵隊、三番めは学校ときている。」

「そうさな。一番の働き手は、兵隊にとられる。

学校へあげるには、金がかかる。

全く、ふんだり、けったりだな。」

文太の父の杉作のところへ、近所の百姓の春助かやってきて、二人はえらいけんまくで話合っています。

「おれとこの田んぼじゃ、一年じゅう働いてつくった米が、百円になるかならねえかだ。

そこから、やれ税金だ、やれ学校の授業料だ、ととられては、ご一新もへったくれも、あったもんじゃねえ。」

春助は、我慢ができない、というようにまくしたてました。杉作も、負けてはいません。

「おめえさん、授業料をはらいなさったか。

おれのところはまだだが、月謝(げっしゃ、月々はらう授業料)が二十五銭だ。

そんな金、どこから出せるというのか。」

「なにしろ、子供を学校へいかせるのは、親の義務だとぬかす。」

「そうだ。学校にあげなきや、役人の学事とりしまりとポリス(警察官)がやってきて、大目玉をくらわす。」

文太は、あらあらしく話合う大人の話がおそろしくて、胸がドキドキしました。

新しく出発した明治の政府は、ヨーロッパやアメリカのすすんだ国々に、一日もはやくおいつくため、富国強兵という方針をつよくうちだしました。 |

|

産業を盛んにして国をゆたかにし、強い軍隊をつくって外国に負けないようにしよう、というのです。

そのためには、骨身おしまずいっしんにはたらく労働者、命をなげだして戦う強い兵隊が必要でした。

労働者にしても兵隊にしても、字も読めない、自分の名も書げない、計算もできないではこまるので、政府はまず、学校づくりをはじめました。

京都では一八六八年(明治元年)に、はやくも小学校をつくり、東京でも一八七〇年(明治三年)に小学校をつくりました。

けれども、今度は、政府は、おおがかりに、日本全国に学校をつくろうとしたのです。

廃藩置県(はいはんちけん)が行われたあと、一八七二年(明治五年)に、政府は、

「学問は立身出世のもとでだから、文字の読めないものは一人もいなくなるように」

と、文太が先生からきいた、あのおふれを出しました。

そして、そのすぐあと、学校の制度と学校づくりのきまりが出されました。

それは、全国を八つの大きな学区にわけ、区ごとに一つの大学をおく、一つの大学区を三十二の中学区に、一つの中学区を二百十の小学区にわけ、それぞれの中学区・小学区に、それぞれ一つずつの中学校・小学校をおく、という計画でした。

この計画では全国に八つの大学、二百五十六の中学校、五万三千七百六十の小学校がつくられるはずでした。

人口六百人にたいして、一つの小学校という割合です。

これは、ヨーロッパの国々、ことにフランスの学校の仕組にならったもので、その頃としては、ずいぶんすすんだ目論見だったのです。

一九六七年(昭和四十二年)には、小学校の数が約二万五千五百、人口三千九百人に一つの小学校という割合ですから、学校の規模をべつにして、数のうえからだけいえば、百年前の日本の学校制度としては、この計画はたいしたものでした。

計画どおりにはなかなかすすみませんでしたが、それでも、きまりのできた翌年の一八七三年(明治六年)には、全国で小学校が公立八千、私立四千五百、計一万二千五百になりました。

学齢児童(満六歳以上)の四〇パーセントが、どうやら学校へいくようになりました。

といっても、新しくたてた学校などはかぞえるほどしかなく、おおくはそれまでの寺子屋や、普通の家を改造してまにあわせたものでした。

文太のすんでいる津山にも、寺子屋を改造した小学校ができました。

68

それまで、寺子屋にかよっていた文太は、八歳だというので、下等小学校三年五級というところに編入されました。

文太は、寺子(てらこ)から小学生にかわったのです。

小学校ははじめのころ、下等小学校四年、上等小学校四年にわかれ、上下とも、それぞれ八級にわかれていました。

だから半年に一級ずつすすみ、一年間に二級すすんで、一学年進学することになっていました。

ところが、授業料が問題でした。それまでの寺子屋では、お金て授業料のはらえないものは、畑でとれた野菜をお礼にして、それですみましたが、学校では、そうはいきません。

文太の学校では二十五銭でしたが、小学校の授業料は、月謝が五十銭から最低五銭ということになっていたのです。

白米一升(一・八リットル、重さにすれば約一・五キ・グラム)七銭のころのことですから、この授業料は、一般の国民にとっては、大変な重荷だったのです。

ことに現金収入のすくない農家にとっては、大変なことでした。

「なんとか、せにゃなるまい。」

杉作が、ぽつりといいました。

「そこでだが……。」

まっていたように、春助がうけました。

二人の話し声はきゅうに小さくなり、となりの部屋の文太のところには、きこえなくなりました。

③ 小学校反対の一揆

「ご一新なんて、まやかしではないか。」

「そうよ。おいらのような貧乏百姓に、なにひとついいことはないぞ。」

「くらしは、くるしくなるばかりだ。」

「たかい税金をとりたてられたうえに、月謝をてまえもちで、子供を学校へあげろだ。」

「そのうえ、一番の働きてが兵隊にとられちや、田の草も、のびほうだいた。」

「そうだ。百姓はあがったりだ。」

百姓たちが、三人、五人とつれだって、ガヤガヤしゃべりながら、津山ざい、苫田(とまた)郡大野村の八幡さまにつうじる一本道をいそいでいました。

70

百姓たちは、竹槍、鍬、鎌、棍棒などを手にしていました。猟銃をかついでいるものもいます。

「おまけに、新しい暦をつかえだとさ。

いままでと、ひと月もくるっては、まるきり、いつが正月やら八十八夜やら、種まき時もわかりゃせん。」

去年の一八七二年(明治五年)八月には、学校のきまりができ、翌一八七三年(明治六年)の一月には、徴兵令がしかれました。

それと同じ頃、明治五年十二月、これまでつかっていた太陰暦(旧暦)をやめて、すすんだ西洋諳国なみに、太陽暦(新暦)をつかうように、というおふれが出ていたのです。

農村には、古いこよみで、仕事今年中行事をするならわしがあったので、きゅうに新しい暦をつかえといわれて、ひどくめんくらってしまいました。

政府は、明治五年十二月三日を、明治六年一月一日ときめました。

「プオー、プオー」

八幡さまの森からは、盛んに、ほらがいの音が、山から山へ、谷から谷へ、こだましています。

五百人をこえる百姓たちが、八幡さまのまわりに集ってきました。

このなかには、津山からかけつけだ、文太の父の杉作も、近所の春助も、まじっていました。

おりからの朝風にはためく大のぼりには、

「徴兵令、小学校ならびに太陽暦御廃止之事」と、筆ぶとに書かれていました。

八幡さまの拝殿にあがる階段に腰をおろした男が、スパスパとすっていたたばこの灰を、ポンときせるからおとして、たちあがりました。

――そろそろ、はじめるとするか。――

この男、筆保卯太郎(ふでやすうたろう)は、かたわらの台の上にあかって、さけびました。

「おーい、みなのもの、きいてくれ。

百姓衆をくるしめる徴兵令、小学校、太陽暦をやめてもらい、税金をやすくしてもらうため、これから、岡山の県令(けんれい、県知事)のところへ、かけあい(交渉)にでかける。

途中の町や村の小学校、役場、それに大地主、大金持ちの家、みんな、ぶちこわす。」

百姓たちは、「ウオーッ」と、ときの声をあげ、手に手にもった武器を、たかくかざしました。

72

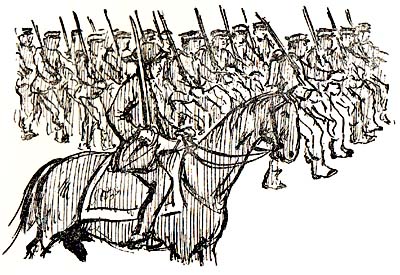

大野村を中心とした百姓たちは、徴兵令、小学校、太陽暦、たかい税金に反対して、一揆にたちあがったのです。

大のぼりを先頭に、一揆ぜいは、まず、津山にむかいました。

途中、沿道の八ヵ村からも、百姓たちがくわわって、総勢約三千。

翌日の夜明けがたには、津山のまちになだれこみました。

文太がかよっている小学校をこわし、寺をこわし、大地主の家をこわしました。

きゅうをきいて岡山から、役人の小野立誠(おのりっせい)が、何人かのポリスをつれ、一揆ぜいをとりおさえにかけつけました。

「しずまれ! しずまれ! 徴兵令はお国のため、小学校も、太陽暦も、みんなおまえたち百姓のためをおもって、お上かやったことだ。それもわがらずに一揆をおこすとは、なにごとだっー。」

小野は、馬上からさけびました。

「なにを、ねごとをぬかすかっ――。」

「くらしをいっそうくるしくしておいて、なにが百姓のためだつ――。」

一揆ぜいは、役人やポリスにたちむかいました。

「かえれ、かえれ。さもないと、おまえたちは、重罪だぞ――。」

小野をはじめ役人たちは、声をからしてさけびますが、一揆ぜいは、ますます、意気が盛んになっていきます。

「バカヤロー。」

「カエレー。」

「俺たちは、県令のところへ、請願にいくのだ。県令にあうまでは、かえるわけにいかぬ。」

筆保が、大声でさけんだときです。

「バーン」

一揆ぜいのなかから、猟銃が発砲されました。

つづいて、「バーン、バーン」と猟銃が火をふき、ポリスの一人が、バッタリたおれて、うごかなくなりました。

役人たちがひるんだとき、一揆ぜいは、役人たちをけちらして、岡山へむかって、まっしぐらに、突進していきました。

やがて、一揆は、岡山県全体にひろがっていきました。

県の役人やポリスでは、どうにも、おさまりがつきませんでした。

大阪の鎮台(ちんだい、のちの師団)の兵隊がくりだして、ようやくとりしずめることができました。

このような一揆は、岡山県だけでなく、鳥取県、三重県、愛知県をはじめ、全国のあちこちにひろがり、一八七七年(明治十年)ごろまで、あとをたらませんでした。

文太は、一揆ぜいが、台風のようにすぎさったあと、学校へとんでいきました。

学校は、みるもむざんに、こわされていました。

文太の目から、涙がこぼれおちました。

やがて、声をあげて、泣きじゃくりはじめました。

なぜ、一揆ぜいは、こんなむごいことをするのだ。

けれども、文太は、父の杉作が鎌を手にして、一揆に出かけるとき、文太にいった言葉を、思い出していました。 |

|

「俺は、おめえが学校へいって、ものをおぼえることに反対なんじゃねえ。

貧乏百姓のことを考えねえで、むりじいをする、お上のやりかたに反対なんだ。」

78

5 文明開化 top

① ザンギリ頭をたたいてみれば

「おいおい、良太郎さん。むずかしい顔をして、なにをながめておいでだね。」

「おや、だれかと思ったら昌作さんか。いえね、ほかでもないんだが、『散髪になるべき

道理』を読んでいたところたんだよ。それでね、私のこの頭をどうしようかって、考えてたところたんだよ。」

「良太郎さん、あんた、散髪をしようっていうのかい。」

「いやあね、江戸の町に官軍がはいってきたときさ、チョンマゲのない頭にびっくりしたことを覚えているかい。」

「ああ、覚えているとも。」

「どうもね、このごろは、チョンマゲ頭にしていると、旧式のような気がして落着かないんだよ。

それにこの本にも、ザンギリのことをほめて書いてあるし……。」

「そうだなあ。どうも近頃のようにザンギリがふえてくるとねえ……。」

「そうだ、これから一緒に築地の床屋でばっさりやってもらおうじゃないか。」

「そりゃまた、えらくきゅうな話しだねえ。」

「君の顔をみていたら、きゅうに決心がついたんだよ。」

二人は、ザンギリ頭にしようと、築地の異人館のそばにある床屋まで、はるばる出かけていきました。

良太郎は、江戸でも、人にしられた呉服屋の若旦那、昌作も良太郎の店にまけないくらい大店の金物屋の息子です。

ひまと金にあかして、新しいものに手を出してみようというところでした。

半髪(はんぱつ)頭(チョンマゲ)をたたいてみれば 因循姑息の音がする

ザンギリ頭をたたいてみれば 文明開化の音がする |

80

因循姑息(いんじゅうこそく)とは、「古い考えのわからずや」ということです。

こんなふうにまで歌われるようにたっていたザンギリ頭は、文明開化の証拠のように人々に思われていたものでした。

異人館の近くの床屋はザンギリのかっこうがいいといううわさのせいか、けっこうはやっています。

「こんにちわ。」

「へい、いらっしゃい。」

「親爺さん、ひとつザンギリをたのむよ。」

「いやだねえ、まるでソバをたのんでるみだいじゃあないか。」

二人はがらにもなく、ギョッとしてひるんでしまいそうでしたが、鏡にうつるお客さんたちのザンギリ頭をみると、もう夢中で、親爺のはさみの動きにみいっています。

あのはさみで、あのような頭がつくられるのかとおもうと、なんとも、へんな気持です。

床屋の親爺は長い髪の毛を、おもいきりよくバサリバサリときりおとしていきます。

そのたびに、首すじがひやりとさせられます。

でも二人とも江戸っ子だといううぬぼれから、一度いいだしたとなると、あとへひくわけにはいきません。

二人の番がくると、神妙な顔をして鏡のまえにすわるのでした。 |

|

いろいろ思い悩んでいたザンギリ頭も、チョンマゲを切りおとしてしまえば、あんがい簡単でした。

二人は、さっぱりしたような、おもはゆいうな、複雑な気持で、良太郎の店にかえってきました。

「おや、若旦那、とうとうバッサリおやりなすったんで。」

目ざとく良太郎の頭をみつけた番頭の藤吉は、ごましおのチョンマゲ頭をふりながら、しぶい顔で皮肉っぽくいいました。

店にいあわせた小僧たちは、番頭のことばで良太郎の頭にいっせいに目を注ぎましたが、なんともいえないという顔でだまっています。

さあ、おもしろくないのは良太郎。

「なんだって、そんなにおかしな顔をするんだね?」

「良さん、そりゃあね、みなれたいからおかしく見えるんだろうよ。」

「いいえ、若旦那も薩摩っぽの仲間いりをなすったとおもうと、かなしくて……。」

「チェッ! おもしろくもない。昌作さん、これからザンギリのお祝いに、牛鍋屋へでもいこうよ。」

「あんたもすきだねえ、新しいものが。」

「そういうおまえさんも、同じじゃあないのか。」

お祝いとは、いい口実をみつけたものです。

良太郎と昌作は、まえから一度のれんをくぐってみたくてしかたがなかった牛鍋屋へ、番頭のぶっちようづらをしり目にさっさと出かけていきました。

「へい、いらっしゃい!」

「お二人さん、ご案内!」

いせいのいいかげごえにむかえられて、座敷にあがると、これはまたずいぶんかわったようすで、だだっぴろい座敷をついたてでいくつにも仕切って、何組もの客が、鍋をつついています。

「思ったよりいい匂いがするもんだねえ。」

「四つ足なんてはじめてだから、もっと臭いものかと思ってたよ。」

「なんにしましょう?」

赤いたすきに赤いまえかけの姉さんが、注文のさいそくです。

店はなかなかたてこんでいて、わいわいがやがやと、そのにぎやかなこと。

注文の牛肉を、姉さんが火にかけて、にてくれます。

二人とも、しばらくは、はしを動かすのに夢中でした。 |

|

「うまいねえ!」

だいぶおなかもふくれたのでしょう。

昌作の口から、やっと感想らしいものが出てきました。

まわりの人の話し声も、ときおり耳にはいってきます。

「おや、おもしろい話をしているよ。」

「ああ、あの人たち、毎日のように牛肉をたべにきては、損した! 損した!っていってるんですよ。」

と、姉さん。

「一体、なにを損したんだろうねえ。」

「いえね、ご一新で、こよみがかわったでしょう。」

「ああ、去年の十二月三日が一月一日になっちまったあれかい。

うちでもかけとりができなくなるって、親爺どのがあわててたよ。」

「それなんですよ、あのお客さんもね。

かけを、あのごたごたでねぎられちまって、すっかり損したっていう話なんですよ。

そればかりか、なんでもかけとりができないって、早合点して、自殺した人まで出たんですって。」

「ご一新もいいような、悪いようなものですね。」

姉さんは、こえをひそめていいました。

むこうのついたてのかげでは、同じようなザンギリ頭が、新聞かたてに、英語をまじえて、新しい知識をつれにふりまくのにいそがしそうでした。

またこっちのほうでは、書牛か四、五人集って、むずかしい議論をしながら鍋をつついています。

新しいものずきの良太郎や昌作は、牛鍋屋がすっかり気にいってしまいました。

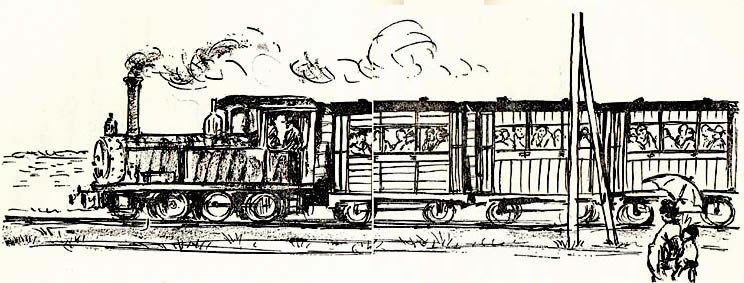

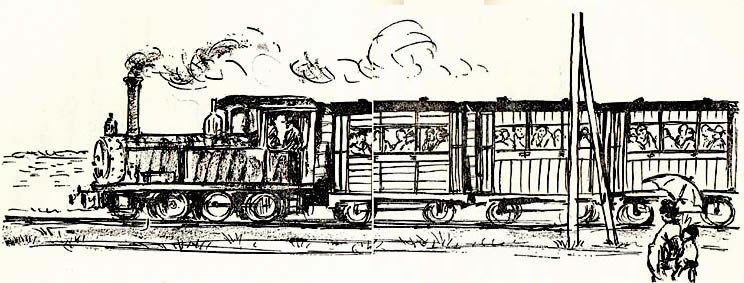

② 岡蒸気

|

「上等にのってみるほうが、いいにきまってるさ。」

「いいや、岡蒸気にのるだけでも七十五日の長生きさ、世間さまに自慢のたねだ、安いほうでいいよ。」

「いいや、いいほうにのったほうがよくわかるというものさ。」

「なんだかへんなりくつだね。文明開化も、それじゃあ高くついてしようがないよ。」

「そういったって、二人で約束したじゃあないか。開化を腹いっぱいつめこもうってさ。

でなけりやあ、外国におくれるぞって。」

「そうさ。だから新橋ステーションへいくのにも、こうやって人力車にのってみてるじゃあないか。」

良太郎と昌作は、㈹蒸気が走るときくと、いっときもじっとしていられません。

はやくのってみたいと、まるで子供と同じでした。

今も岡蒸気にのるために新橋へいくのにも、かごにかわってできた人力車にのるというこりかたで、とにかく、だれよりもはやく新しいものを経験してみたくてしようがないのです。

二人をのせた人力車は、その頃、車輪は木製でしたから、カラカラと、おおげさな音をたてて走ります。

二人のりの人力車にのった良太郎と昌作は、車輪の音にまけてたまるものかと、さっきから大声でこれからのる岡蒸気の座席をどれにしようかともめているのでした。

一八七二年(明治五年)九月十二日、新橋と横浜のあいだに開通した鉄道はたいそうな評判で、毎日、物見高い江戸っ子や沿線の人たちが、弁当もちで見物にでかけるというありさまです。

良太郎と昌作は、見物ぐらいでは我慢できず、のってみたくて、しかたがありませんでした。

一日九回走る汽車の時間におくれてはと、新橋へ車をいそがせているのです。

「お江戸日本橋七つ(午前四時)立ち」と、東京の日本橋を朝出発しても、そ日の泊りは、横浜よりすこしさきの保土谷あたりがやっとという時代から、新橋~横浜間五十三分(平均時速三十二キロ)という早さにかわったのですから、なんといっても、話のたねです。

新橋へやってきた二人は、中等の切符を買いました。

上等一円十二銭五厘、中等七十五銭、下等三十七銭という運賃でした。

その頃、米一升(一・八リットル、重さにすれば約一・五キログラム)が五銭(いまは約二百円)でしたから、この値段とくらべてみても上等の運賃は、いまの新幹線東京・大阪間超特急「ひかり号」の料金よりもすこし高いことになります。

七十五銭はらって汽車にのりこんだ二人は、ものめずらしげに車内をみまわします。

十五人ものればいっぱいになるような小さな客車、かたい木製の椅子で、いまからみればまるで玩具のように小さくて、大変そまつなものでした。

岡蒸気は、ひときわ高い汽笛をあとに、新橋駅を発車しました。

二人は窓に顔をよせたきりで、外を見るのに、わきめもふりません。

はやい、はやい。まるで、家や田畑が、矢のようにとんでいきます。

線路の両わきにぎっしりと見物人が立ってるのも、またたくまに、豆つぶのようになってしまいます。

目がまわるような気持でした。新橋を出た汽車は、途中、品川・川崎・鶴見に停車し、終点の横浜までの五十三分は、あっというまにすぎてしまいました。

横浜へいったついでに、話にきいていた開港場横浜のさかんなようすを見物した二人は、それこそ七十五日の長生きどころか、もっともっと長生きしそうなくらいめずらしいものをたくさん見ました。

東京へかえりついた良太郎と昌作は、さっそく、同じ町内に住む、頑固で有名な作兵衛爺さんの家へやってきました。

「作兵衛爺さん。」

表からこえをかけると、

「おお、良太郎に昌作かい。もうそろそろくるころたろうとかもってたよ。さあ、庭のほうからまわっておいで。」

「なあんだ、私たちがくるのを知ってたのですか。」

「そうさ、二人で岡蒸気にのりにいったってきいたから、もうやってくるだろうと思ってたところさ。」

「それじゃあ、お爺さんも岡蒸気にのるつもりで……。」

「とんでもない。わしの足はまだまだなまっとらん。横浜くらい歩いていけるさ。」

「あいかわらずだなあ。」

「おまえさんたちこそ、文明開化のなんのとありがたがってるが、わしはあんな毛唐のつくったものなど、ありがたいともおもわん。」

頭にチョンマゲをのせている作兵衛爺さんは、なかなか、頑固です。

たしかに、この新橋~横浜間の鉄道工事はイギリス大技師たちの指導をうけてつくったものでしたし、汽車もイギリス人の運転で走っていたのですから、作兵衛爺さんに、毛唐のつくったものといわれてもしかたがなかったのです。

一八七七年(明治十年)からのち、日本人の手でっくり、日本人の走らせる岡蒸気が「ピーッ」と汽笛をならして走るようになるのです。

③ 郵便制度

東京の町のなかに、江戸時代の目安箱のような箱がいくつかたてられました。

「はて、なんの箱だろう」と、とおりすがりの人は首をかしげながら近づいて、箱に書かれた文字を見ています。

なかには、声をたてて読みあげている人もいます。

高いところに小さな口のあいている木箱が、なんの箱だが見当もつきません。野次馬のなかから物知りがおに、

「八代さまのとき……。」

と、声高く話しかける人がでてきました。

「なにが八代さまたんだ?」

「なんにもしらねえな。

八代将軍の吉宗公のときに、奉行所の門前に目安箱ってのをおいてよ、庶民の苦情をおききなすったって話があるんだよ。」

「それにゃあ、なにかえ。ご一新について苦情があったら、この箱のなかへ、書いていれれば、いいっていうわけかい。」

と、わいわいにぎやかにやっているところへ、良太郎と昌作がやってきました。

今日もめずらしいもの見たさに町を歩いていた二人のことですから、野次馬の声にさっそく首をつっこみました。

けれども、大勢の野次馬とかなじように、なんの箱だがわかりません。

人のうしろに立って、顔をみあわぜているだげでした。その時です。

「ああ、郵便でさわいでるな。」

という声に、ひょいとふりかえると、羽織に袴、靴をはいた、りっぱな身なりの人が、人垣に近ずいてきました。

「あの箱のことを知ってなさるんでしたら、教えてください。」

[いやなに、私は太政官布告を読んだだけだがな、あれは郵便といって、江戸時代の飛脚のかわりをするものじゃ。」

「へえ、あの箱がですかい。」

「いや、あの箱のなかに、書状に先方のあて名をかいて、切手というものを貼っていれておくと、きちんとあて名のところへ届くというわけだ。だからまあ江戸のころの飛脚のかわりというところだな。」

「へい、よくごぞんじで。おかげさまで私らも、利口になりました。」

「良太郎さん、良太郎さん。」

昌作がかけこんできました。

「どうしたっていうんかい。あわてふためいて。」

「いやあ、おもしろいことをききこんだ。」

「はて、なんだね?」

「このあいだの郵便、あれが大変な騒ぎなんだよ。」

「どうして?」 |

|

「おどろいたのなんのって、あて名も書かず、ただ『おばさまへ』と書いただけでいれてあったっていうじゃあないか。

それだけじゃあないんだよ、切手もはらずに、お金をひもで封筒にくくりつけてあったんだってさ。」

「そりゃあ、けっさくだあ。」

「まだあるんだよ。

電線に封筒をくくりつけておけば、一人でに届くんだってんで、電線にくくりつけたというのさ。

それにね、郵便箱を便所とまちがえてポリス(警察官)におこられた男もいるそうだよ。」

「そりゃあ、驚いた。」

まんじゅうを頬ばりながら、良太郎はおもしろそうに、きいていました。

一八七一年(明治四年)にはじめられ、もと越後高田(上越市)藩士前島密(まえじまひそか)によって整えられた郵便制度は、こうして珍談・奇談をのこしながら、しだいに日本にひろまっていきました。

郵便制度とともに電信も取入れられ、遠くはなれたところからの通信が短い時間で届くということは、電信機をしらない当時の人たちには大変なおどろきでした。

「切支丹バテレンの邪法テレガラフ」といわれ、古い考えの人のなかには、電線の下を通るときは、体がけがれるといって扇子を頭の上にかざして通る人まで出てきました。

けれども、その便利さがわかると、やがて、大勢の人たちに利用されるようになりました。

④ ガス灯

良太郎の家の遠い親せきにあたるお爺さんが、ひょっこり、田舎から出てきました。

「ご一新でなあ、いろいろと大変だったが、どうやらおちついてきたし、みなさんの元気な顔もみたいし、お江戸のようすもしりたいし、まあ欲のふかいはなしだが、どうして

も死ぬまでに一度出てきてみたいとおもうてな。」

「お爺さん、私が案内してあげますよ。お江戸もたいそうなかわりようで、きっとびっくりしてしまいますよ。」

良太郎はおおいばりで、一刻もはやくお爺さんをひっぱり出したくて、うずうずしています。

「それじゃあ、せっかくだから案内を頼むとしようかね。」

「どうぞ、どうぞ。」

お爺さんをせかすと、良太郎はいそいそと出かけていきました。

「まずなんといっても、一番新しいのからはじめましょう。」

「これなんですよ、ほらね、いままでみたこともないような家がたってるでしょう。

どうです、煉瓦(れんが)づくりっていうんですよ。」

「ほおー、まあ、なんて……。」

あとはなにもいえません。むりもありません。

わらぶき屋根の家に住んでいるお爺さんからみれば、日本の家のようにはみえなかったのです。

銀座に、煉瓦づくりの家ができたのは、一八七二年(明治五年)二月二十六日の大火で銀座のめぬき通りが焼けてしまったからでした。

文明開化も火事にはあまり効果はなかったようで、あれよあれよというまに焼け野原になってしまったのです。

このあとに近代的な都市をつくろうというので、煉瓦づくりにする命令が出たり、また道路の幅をひろげて中央を車道、その左右を人道にして、馬車道と人道のあいだに樹木をうえるようにとの命令なども出たのです。

この工事は、イギリス人技師のオードルスの設計によってはじめられ、一八七八年(明治十一年)に完成しました。

こうして京橋から新橋への道の両側に煉瓦づくりの家がたちならび、道路にも煉瓦が敷きつめられていて、江戸時代の面影などはとこにも残っていませんでした。

一八七五年(明治八年)には、街燈にガス灯がともるようになりました。

夕方になると、はっぴをきた職人が、ハシゴをかついで、一つ一つのガス灯に、火をともして歩きました。

ボーッとうるんだようにともるガス灯にてらされた道を、カッカッとひづめの音も高らかに二輪馬車がとおっていきます。

良太郎は身ぶり手ぶりもいそがしく、その光景をお爺さんに話してきかせるのでした。ところがです。

「甚兵術さんのところのおかみさんも娘も、このところ、ちと顔色が悪いと思っていたら、病気だっていうじゃないか。」

「顔色が悪いっていえば、タバコ屋のとなりのおかみさんもそうだぜ。」

「近頃、銀座に青ふくれ病がはやってるのかね。」

その頃、銀座に住んでいた人たちのあいだでは、煉瓦づくりの家に住んでいると青ぶくれになって死ぬといううわさでもちきりでした。

あっちでもこっちでも、青ぶくれで死んだとなると、おだやかでありません。

ついには、町民一同で煉瓦づくり反対の運動さえおこり、町民一同の名をつらねて知事に陳情することになりました。

これくらいのうわさでくじけていては町づくりもできないとばかり、反対をおしきって工事はすすめられました。

良太郎は鼻をうごめかすようにして、このうわさ話をお爺さんに話してきかせたのはいうまでもありません。

「なるほど、なるほど。家は新しくなっても、住む人間はそうそう新しくはならんものだ。」

都市のようすは、西洋の文明を取入れて、はげしくかわりましたが、ひとあし農村に入ると、江戸時代そのままの遅れた姿が、だいぶ残っていました。

このようなようすを見た福沢諭吉は、

「これでは、明治維新といっても、 (まるだい)呉服店が (まるだい)呉服店が (かくだい)と屋号をかえただけのようなもので、中身は、江戸幕府のときと、すこしもちがわない。 (かくだい)と屋号をかえただけのようなもので、中身は、江戸幕府のときと、すこしもちがわない。

国民の一人一人が、自由と独立の精神をもたなくては、日本は、文明国にもなれないし、本当の独立国にもなれない。」

といいました。

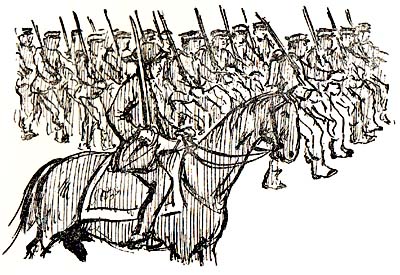

6 国民皆兵 top

① 大村益次郎(おおむらますじろう)と山県有朋(やまがたありとも)

「おい、山県くん。」

兵部大輔(兵部省、のちの陸・海軍省の次官)大村益次郎は、同じ兵部省の役人をしている後輩の山県有朋に、よびかけました。

「はい、なんですか? 大村さん。」

「ほかでもないが、百姓・町人といえども、彼らにちゃんとした洋式訓練をほどこせば、藩士の軍隊より、強いものができるかもしれん。

君は、軍監をしておったからわかっておろうが、我々長州の奇兵隊が、そのいい例だ。」

幕末の一八六六年(慶応二年)、長州藩(山口県)の高杉晋作(かかすぎしんさく)が、農民や町人を集めて洋式訓練(ヨーロッパ式の軍事訓練)をした奇兵隊が、長州遠征の幕府軍を、ものの見事にうちやぶりました。

大村は、この奇兵隊をつくるのに、知恵をかしていた男です。

「しかし、大村さん。百姓・町人の軍隊、つまり民兵ですね、こい処があちこちにできて、もし政府に手向かうようになったら、どうしますか? 近頃、盛んになっている世直し一揆などと一緒になって……。」

「そこだよ、山県くん。」

山県のその質問をまっていたように、大村は、言葉をつづけました。

「いま、各藩でつくっている藩兵は、廃止する。だがね、新しい軍隊は、百姓・町人に、かってにつくらせるのではない。 政府が国民に税金をかけるのと同じように、法律で国民の義務として、すべての国民を兵役につかせるのだ。

いわば、国家で統一した民兵の常備軍をつくるのだな。」

「ほう。それでは、その軍隊は、すべて国家の命令でうごく……。」

「そうだよ。世直し一揆に味方するどころか、国家の命令ひとつで、それをとりしずめさせるのも、大きな目的の一つだ。そのほか、不平士族の反乱をとりしずめるためにも活躍するし、もちろん、外国とも戦う。」

山県は大村の自信ありげな言葉をきき、「なるほど」とうなずきながら、大村と顔を見あわせて、にっこり笑いました。

一八六九年(明治二年)のことでした。

周防(すほう)の国(山口県の西部)の医者の子として生まれた大村益次郎は、はじめ大阪に出て、緒方洪庵にオランダ医学を学び、のち故郷にかえって医者になりました。

けれども、医者の仕事は、おもうようにいきませんでした。

やがて、ペリーの黒船がやってきてからのち、きゅうに盛んになりだした英学を学びました。

オランダ語をつうじてまなぶ西洋の学問を蘭学というのにたいし、英語による西洋の学問を英学とよびました。

大村は英学のなかでも、とくに、軍隊や戦争についての知識をゆたかにして、めざめきと名をあらわしはじめました。

ときは、まさに、尊王攘夷だ、倒幕だ、いや開国だ、国防だ、とさわがしかったので、大村の知識は、重宝がられたのです。

彼は長州藩にみとめられて、その藩士となり、藩の軍隊の仕組をあらため、軍隊をつよくしていくのに、ちからをつくしました。

一八六八年(慶応四年)五月、幕府側が戦わないで官軍に江戸城をあけ渡したのを不満におもい、幕臣たちが彰義隊(しょうぎたい)をつくって上野の山にたてこもりました。

この彰義隊を一日のうちにほろぼしてしまったのは、大村の指擇する軍隊でした。

明治の政府ができると、大村は、兵部大輔にまで出世しました。

けれども大村は、夢にえがいていた民兵の常備軍をつくりあげるまえに、反対派の長州藩士におそわれ、その時うけた傷がもとで、一八六九年(明治二年)十一月、この世をさりました。

一八七〇年(明治三年)八月、ヨーロッパの国々の軍隊や、その仕組を視察してかえった山県は、大村のあとをうけて、着々と軍隊づくりをはじめていました。

海軍はイギリス式、陸軍はフランス式をとることにきめ、一八七一年(明治四年)、薩摩(鹿児島県)・長州(山口県)・土佐(高知県)の三藩連合の藩兵約一万で「御親兵」をつくり、天皇を護衛する軍隊としました。

その翌年の一八七二年(明治五年)には、それまでの兵部省が陸軍省と海軍省にわかれ、兵部大輔(ひょうぶだいゆう)山県有朋は、陸軍大輔(りくぐんだいゆう)となりました。 |

|

また、「御親兵」は近衛兵とあらためられました。

――大村さん、あなたが実現できなかった強力な民兵の常備軍は、この山県がつくってみせますぞ。――

山県は、胸のなかで、つぶやきました。

② 民兵の常備軍

「国家が発展するのも、ほろびるのも、その国の軍隊が、強いか弱いかに、かかわっております。

国家に軍隊が必要なのは、ちょうど、我々に米が必要なのと同じです。そうではありませんか、山県さん。」

「全く、君のいうとおりだよ。」

「山県さん、あなたもよくご承知のように、ヨーロッパの国々では、国税の三分の一を、軍隊の費用にあてております。

それは、軍隊をおもくみている証拠です。

そこで、わが国も、士族・平民のべつなく、すべて兵隊にとってきびしく訓練をする。

もしわがままをいって、兵役をのがれるような不心得ものがいたら、おもい罰をくわえるようにしなければなりません。」

「よし、わかった、君の意見は。国民皆兵の徴兵制をしけ、ということだね。

それは、大村さんの夢でもあったのだよ。」

山県が兵部大輔であったころ、この山県に軍隊づくりのことで熱心にくいさがっているのは、陸軍大佐の谷干城(たにたてき)でした。

谷は、土佐藩(高知県)の出身で、倒幕の官軍をひきいて関東・東北に転戦し、多くの手柄をたて、このときは兵部省の役人となって、山県の下で働いていました。

けれども薩摩藩出身の陸軍少将桐野利秋(きりのとしあき)などは、べつの意見をもっていました。

「山県どん、あんたは土百姓を集めて、兵隊人形をつくっとるが、そんなもんが、はたして、役にたつんでごわすか。」

思ったことをずばりという桐野は、民兵にまっこうから反対でした。

軍隊は、武士を中心につくらねば、うまいものはできぬ、というのです。

谷は山県に意見をのべるだけではあきたらず、「四民皆兵の議」として、政府に正式に意見書を出してしまいました。

山県も、これにしげきされたのか、徴兵制面の実施をいそぎました。

一八七二年(明治五年)十一月二十八日、政府はついに、「徴兵告諭」(ちょうへいこくゆ)を出しました。

徴兵についてのおふれです。

|

これに従って、翌一八七三年(明治六年)一月十日澂兵令が出て、徴兵制度がしかれました。

おふれには、

“新しい徴兵制度による兵隊は、これまでのように、二本の刀をさしていばりかえり、なんの仕事もしないでくらし、はなはだしいときには、人をころしても、なんの罪にもならなかったような武土とはちがう。

これからは四民平等、だれの人権も同じなのだから、士族・平民の区別なく国民みんなが兵隊となって国にむくいるのだ。” |

と書かれてありました。

徴兵制度では、国民男子はだれでも、満二十歳になったら徴兵検査をうけて、兵役につかなければならないことになりました。

国民皆兵の制度がうちたてられたのです。

そして、それまで、東京・大阪・鎮西(熊本)・東北(仙台)の四鎮台だったのを、東京・仙台・名古屋・大阪・広島・熊本鎮台とかえて、数も六つにしました。

兵隊は、全部で四万人、戦時で七万人、毎年、一万人ずつ徴兵することになりました。

徴兵令が出て、最初の徴兵検査が、一八七四年(明治七年)四月に行われました。

はじめてのことで、検査をするほうも、されるほうも、てんてこまいでした。

壮丁(そうちょう、徴兵検査をうけるもの)のなかには、自分の姓名をおおきく書いた手拭いはちまきをしたもの、大きな名札を胸にぶらさげたものもいました。

自分の姓名も書けないものがたくさんいましたので、村や町の戸長(村長や町長)に書いてもらったのです。

ザンギリ頭のもの、ちょんまげ頭のもの、ひげぼうぼうで山賊のようなかっこうのものなどが、検査に集ってきました。

|

|

③ 血税一揆

「おい、大変だぞ、今度の徴兵のおふれは。」

「うん、兵隊にとられた若者は、さかさにつるされ、生き血をしぼりとられるそうだ。」

「その生き血で、横浜の異人(外国人)たちがのむ酒をつくったり、赤ケット(毛布)や軍服や軍帽を赤くそめたりするということだ。」

「おそろしいこっちや。おらの、大切な息子を、そんなめにあわせて、たまるかい。」

「それになあ、みんなよ。

一番の働きてを、二年も軍隊にただどりされちゃ、おらのような貧乏百姓は、すぐ、ひあかってしまう。」

「そうだ、そうだ。」

大分県の玖珠村は、大変な騒ぎでした。

徴兵令が出て士もなく、この村でも、戸長がまおってきて、

“うちの息子が満二十歳になったら、かならず徴兵検査をうけさせます。”

という受書(うけしょ、承知したという証明書)に戸主たちの判をおさせました。

徴兵令が出るまえ、一八七〇年(明治三年)には、百姓・町人といえども、名字を名乗ってもいいことになりました。

そして、翌一八七一年(明治四年)になると、戸籍をつくりました。

華族・士族・平民の区別なく、家を単位として、家には戸主をおき、その戸籍に入るものの総人員、姓名、年齢、戸主との関係、職業、ぼだい寺(先祖代々、なくなったものをとむらってくれる寺)、氏神などをかきこんで、役所に届けることになったのです。

これで、どこのだれでも、日本国民としてはっきりしましたが、税金をとられるときや、徴兵のときは、いやでもおうでも、にげかくれすることができなくなってしまいました。

役所の戸籍簿を調べれば、満二十歳の青年男子が、どこにどれだけいるか、ひとめでわかってしまうからです。

玖珠村(くずむら)の戸主たちが、徴兵検査の受書(うけしょ)に判をおしてから、『徴兵免役心得』というパンフレットがまわってきました。

「おい、お役人さまは、兵隊にいかずともすむんだな。」

「そうだ。お役人さまは、その仕事が、もうお国の役にたっているからだとよ。」

「それに、国へ二百七十円おさめれば、徴兵を他人にかわってもらうこともできるそうだ。」

「お役人と金持ちは、こちとらのような貧乏百姓とちがって、徳をするようにできているな。」

「俺たちには、戸主と長男しか、のがれるみちはねえ。」

戸主と長男は、徴兵をのがれることができました。

戸主は税金をおさめる責任があり、長男はやがて、そのあとをついで税金をおさめるものになるからでした。

「あーあ、『徴兵免役心得』をよく読んでから、受書に判をおすんだったな。」

「ばかをいえ。読んだところで、どうなるものでもねえ。」

「ちがいねえ。」

役人になるにも、金のかかる学問が必要でした。また、二百七十円だせばいいといわれても、いまのお金にして百万円ぢかい金額ですから、貧乏百姓といわず、普通の人にも、むりなことでした。

それにしても、若者の生き血をしぼりとる徴兵、働きざかりを二年もただ働きさせる徴兵は、なんとしてん御免こうむりたいとばかり、受書を取消してもらおうではないか、ということになりました。

村の人々は、戸長のところへおしかけました。

「そんなばかな話があるものか。お上のおふれではな、若者はだれでも、兵隊にいって、お国のためにむくいるのだ。

生き血をしぼりとるなんて……。」

戸長は、村の衆にむかって、県令(けんれい、のちの県知事)からいわれているとおりのことをいいました。

「いや、そうでねえ。生き血をしぼりとると、おふれにちゃんとかいてあるっちゅうでねえか。」

村の人たちは、なかなかあとへひきませんでした。

事実、おふれ(徴兵告諭)のなかに、血税とか生き血とかいう言葉があったのです。

“国の中にあるすべてのものが、税だとおもえ。その税をお国のご用にたてるのだ。

だから、国民は、兵役の義務をつくしてお国の役にたつのも、税とかもわなければいけない。

西洋人は、これを血税とよんでいる。

つまり、人はその生き血で国にむくいる、という意味なのである。”

これが、さかさにつるして生き血をしぼりとる、というデマのもとでした。

この「生き血」というのは、命をなげだす、という意味だったのです。

玖珠村のちかくの山下村にも、生き血をしぼりとるという噂がながれていきました。

山下村の人々は、ついにたちあがりました。

「受書(うけしょ)を取消してもらうまでは、ひっこめない。」

「いや、いや、受書の取消しだけではだめだ。徴兵をやめてもらわにや、どうにもならん。」

「そうだ。徴兵は、俺たち貧乏百姓の命とりだ。」

山下村の人々は、大分の県令のところへおしかけましたが、警官にとりしずめられてしまいました。

高知県幡多(はた)郡の川登(かわと)村でも、このようか噂が、人々を騒がせていました。

「兵隊にいった若者はあぶらをしぼりとられるそうだ。」

「そのあぶらは、鉄砲や靴をみがくのにつかわれるっちゅうことだ。」

ここでは、「生き血をしぼりとる」が、「あぶらをしぼりとる」になっていました。

どちらも、同じことでした。人間のあぶら(脂肪)をしぼりとられては、たまりません。

一八七四年(明治七年)十二月、南国土佐も、幡多(はた)郡の山中は、つめたい風がふきまくり、雪さえちらついていました。

「徴兵をやめてもらおう。」

「やめてくれなかったら、中村(中村市)の役所をやきはらい、高知まで出かけていこう。」

川登村の農民たちは、棍棒(こんぼう)、鍬(くわ)、鎌(かま)、それに猟銃までもち出して、たちあがりました。

西村米太郎と植義太郎の指導者は、ちかくの村々の人々を集めて、総勢五百人あまり。

けれども、一揆ぜいが中村へはいったところで、出動した警官にとりしずめられてしまいました。 |

|

このような徴兵反対の一揆は、大分県や高知県だけではなく、福岡県・熊本県・香川県・愛媛県・広島県・岡山県・京都府・三重県・秋田県などにも、おおがかりなものがおこりました。

これらを血税一揆とよんでいますが、これは、ただ兵隊にいくのが嫌だというだけでなく、

「地租をやすくしてくれ」 「物価をさげてくれ」「金のかかる学校をやめてくれ」という要求と一緒になった、貧しい人々が、自分たちの生活と権利をまもるたたかいだったのです。

徴兵反対の一揆は、その後なくなりましたが、いろいろ知恵をはたらかせ、徴兵のがれで、徴兵に反対しました。

養子縁組で戸主になったり、あとつぎになったりして、徴兵をのがれるようなこともしました。

そのため、縁むすびの出雲の神さま(出雲大社)が、徴兵のがれの神さまとして信仰されました。

けれども、一八八三年(明治十六年)に徴兵制度があらためられ、不具のものや、なおる見込みのない病人以外は、徴兵をのがれることができなくなりました。

一八七三年(明治六年)、陸軍卿(のちの陸軍大臣)となった山県有朋のところへ、一人の部下が、かけつけてきました。

「こんな貼紙が、役所のかべにはってありました。」

部下がさしだす貼紙を見た山県陸軍卿は、大声でどなりました。

「こんな貼紙をしたやつをみつけだして、ひっとらえろ!

護国大任のつとめも知らずに、血税をとりちがえて、徴兵をきらうとは、なにごとかっ!」

その貼紙には、つぎのようにかいてありました。

top

**************************************** |