|

****************************************

Index 自由と民権(その一 その二 その三 その四 その五)

|

自由と民権(その二)

4 秩父困民党

①秩父の農民

② (まるい)の若旦那、井上伝蔵 (まるい)の若旦那、井上伝蔵

③自由自治元年 |

5 沖縄県にも自由と民権を

①希望にみちて

②東風平謝花(こちんだじゃはな)

③奈良原知事の悪政

④自由民権の戦い

6 三井と三菱

①三野村利左衛門

②船の三菱

③鉱山の三井 |

4 秩父困民(こんみん)党 top

① 秩父の農民

「郡長さん、おねげえです。」

「だめだな。」

このような問答が、さっきからくりかえし、くりかえし、つづけられていました。

ここは、埼玉県大宮郷にある秩父役所の郡長室です。

大きないすにどっかりと腰をおろした郡長の伊藤栄は、八の宇の官員ひげをなでながら、請願にやってきた三人の農民をあいてにしていません。

三人の農民は、秩父郡の下吉田村にすむ落合寅市、坂本宗作と上吉田村の高岸善吉でした。

「郡長さん、いま、個人の金の貸し借りに、お上が口をいれるわけにはいかねえと申されましたけれど、なんでも切金貸は、規則で許されねえことになっているとききましたんで……。

そこでわしらは、こうして連判状を集めて、おねげえにあがったわけです。

そりゃ、郡長さんのいわれるとおり、わしらは高利貸にもたのみました。

けんど、いくらたのんでみても、なんのかんのといってらちがあかねえ。

そこで、お上が高利貸をときふせていただきてえのですよ。おねげえしますだ。」

三人は、こういって、またふかぶかとあたまをさげるのでした。

けれども郡長は、ぴくりと八の字のひげをしゃくりあげて、首をよこにふりながら、

「だめだな、そのようなことをやるわけにはいかん。わしはいま、いそがしいのだ。」

というなり、いすから立ちかかると、三人をしりめに、とうとう部屋から出ていってしまいました。

「あっ、まってくだせえ、郡長さん……。」

三人はおどろいて、郡長のうしろ姿にさけびましたが、ピシャリとしめられた扉の外を、郡長の足音はあらあらしくとおざかっていきました。 |

|

「ちくしょう!」

三人は、なんともやり場のない、いきどおりと落胆できゅうに力がぬけていきました。

御一新のまえから、この秩父地方は、養蚕のさかんな地方でした。山地がおおく、いい畑のすくない秩父にすむ農民は、山の急斜面を利用して桑をうえて蚕(かいこ)を飼ったり、山で炭焼きをしたりして、細々とくらしていました。

ところが一八八一年(明治十四年)ごろから、秩父の多くの農民にとっては、命のつなである生糸の値段がさがりました。

おまけに、ここ三年もつづいた不作のため、秩父の農民の収入はまったくなくなってしまいました。

そのうえ、西南戦争このかた、軍備をつよめる費用などのため、新しくふえた税金が、めっきり重くたっていました。

収入がないのに、税金をおさめろとせめたてられて、農民たちは返すのが大変だとしりながらも、つい高利貸から借金をすることになってしまったのでした。

ところが、この切金貨という借金は、はじめ借りるとき、その金額の二割か三割を天引きされて、三ヵ月たつと証書を書きかえるのですが、そのたびごとに、はじめ借りたときと同じように、二割か三割の天引きされたお金と利子かくわえられていくのです。

三ヵ月たって証書を書きかえるたびに、雪だるまのように、借金がふえていく仕組になっているのです。

だから一年もたたぬうちに、借りたお金よりも、返さなければならない借金の額が、三倍にもふくれあがっているというありさまでした。

高利貸は期限がくると、こまりきっている農民に、情け容赦なく借金のとりたてをしました。

借金を返さないと、高利貸は裁判所へうったえて、借金のかたにした土地や家をさしおさえました。

こうして、土地や家をうばわれる農民が、次々に出てきました。

そこで落合寅市は、借金をしばらくそのままにしておき、さらに年ごとにいくらかずつ返していくという方法を考え、同じ仲間の高岸善吉と坂本宗作に相談して、郡役所へ請願にいくことになったのでした。

請願を取上げてもらえなかった三人は、力なくとぼとぼと、また山路をのぼって村へかえっていきました。

腹のなかは、くやしさがいっぱいでした。

――借金に苦しんでいるのは、自分たちだけではない。自分たちなどは、まだいいほうだ。

村にはもっともっと苦しんでいる農民たちが、大勢いる。――

今年になってからでも、家屋敷を高利貸にうばわれて、橋の下にねとまりしているものや、娘を売る家が何軒となくありました。

そしてこのようにどん底に追い込まれた農民たちは、みんなこの請願に大きな望みをかけ、連判状に判をおしたのです。

この人たちの期待にこたえられなかったというだけでも、三人の気持はおも苦しく、しずみがちになるのでした。

「これから一体、どうしたらよかんべえ。」

と、突然、善吉が口をひらきました。

「しかたがねえ。また¥の若だんなに相談してみるべえ。」

とこたえたのは、宗作でした。

いまのところ、彼らが相談できる人といったら、村ではこの人しかいませんでした。

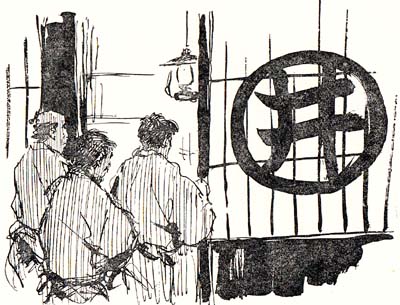

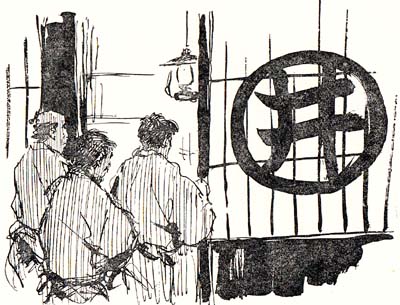

そこで三人は、さっそく井上部落の雜貨商 へよってみることになりました。 へよってみることになりました。

②  (まるい)の若だんな、井上伝蔵 (まるい)の若だんな、井上伝蔵

(まるい)の若だんな、井上伝蔵はまだ三十歳のわかさでしたが、村では、ただ一人の自由党員でした。 (まるい)の若だんな、井上伝蔵はまだ三十歳のわかさでしたが、村では、ただ一人の自由党員でした。

若い時東京へ出て新しい空気にふれ、新しい学問を身につけ、新しい考え方をもった村一番のインテリでした。

は、昔から将軍家へ秩父の絹とダイスをおさめているふるい家柄の商家でした。 は、昔から将軍家へ秩父の絹とダイスをおさめているふるい家柄の商家でした。

いまも雑貨商のかたわら、生糸の仲買いをやっており、そのため、たびたび東京や横浜へ出かける伝蔵でした。

そういう彼の家は、村では金持ちのほうでしたが、生まれつき世話ずきな性格で、村人の相談にもきがるにのってくれて、評判はいたっていいほうでした。

三人がランプのともった の店先にはいると、伝蔵はちょうど、いまがた東京からもどったところでした。 の店先にはいると、伝蔵はちょうど、いまがた東京からもどったところでした。 |

|

もともと、この三人の相談をうけて郡役所への請願書を書いたのも伝蔵でした。

の店先にすわりこみ出されたしぶ茶をすすりながら、三人はこもごも郡役所での一部しじゅうを伝蔵に話ました。 の店先にすわりこみ出されたしぶ茶をすすりながら、三人はこもごも郡役所での一部しじゅうを伝蔵に話ました。

伝蔵は三人の話を、いちいちうなずきながらきいていましたが、べつにおどろいたようすもみせませんでした。

彼ははじめから、郡役所などをたのみにしてはいなかったのです。

請願をしてみても、おそらくむだであろう。

しかし、一応やってみても損はあるまいと思って、請願書を書いたのでした。

そして、結果が思ったとおりになったことで、「お上」が人民にどういう態度でのぞんでいるかを、ますますはっきりと知ることができたのです。

「なあ、伝蔵さん、これからおらたちは、どうしたらよかんべえなあ。」

「そうよなあ、お上に願い出ても取上げてくれねえのじゃ、結局、自分たちでなんとかするよりほかはあるめえ。

借金をしている者みんなが力をあわせて、高利貸に直接かけあってみたらどうだろう?」

「高利貸が、おらたちの話あ卜にのってくれるべえか。」

「そりゃあ、簡単にはのってはくれめえ。

だけど、これは秩父だけではなく、群馬でも、八王子でも甲州(山梨県)でも、さかんに百姓が困民党とか借金党とかいう仲間をつくり、高利貸と談判をしているそうだ。

みんなでちからをあわせればできねえこたあるめえ。

それに、東京の自由党の幹部の人たちも、俺たち百姓の世のなかをつくるために、いろいろと考えていてくださる。

そら、このあいだ秩父にこられた大井憲太郎先生も、いずれ藩閥政府をうちたおして、自由民権の世の中にすると、いっておられたろう。」

「そうだ、そうだ。おらたちもやるべえ。みんなで高利貸にかけあってみるが。」

「秩父にも困民党をつくるべえ。」

「自由党の旦那がたが、おらたち百姓の味方をしてくれるなら、万々歳(ばんばんざい)だ。」

こうして、あすへの希望をみいだした三人は、いっぱいひっかけるために、 で焼酎を一升(一・八リットル)かりて、伝蔵とわかれました。 で焼酎を一升(一・八リットル)かりて、伝蔵とわかれました。

けれどもはたして、高利貸に願いをききいれさせることができるだろうか、その自信は三人にもありませんでした。

しかし、とにかくやってみよう、いまは、それしか、手がなかったのです。

「中田さん、おねげえしますだ。なんともやりくりがつかねえんですよ。」

高岸善吉がこういって、床にあたまをつけんばかりに、ふかぶかと腰をおると、ほかの百姓たちも、いっせいに、

「おねげえししますだ」「おねげえしますだ」と、あたまをさげます。

両腕をくんで、ざぶとんにどっかりとすわった高利貸の中田賢三郎は、にがにがしそうに、農民たちをながめまわしてからいいました。

「こんなに大勢で、いっぺんにおしかけられては、話もできねえ。

俺は、しずかに話したいんだ。一体、どうしろというんだ。」

「だから、さっきからなんべんもしずかにおねげえしているように、かりた金をかえさねえというのではねえ。

かえしたくても、いまのままではどうにもかえせねえ。

そこでいまの借金を五年間まってもらって、それから十年のうちに返すということにしていただけねえもんでしょうか。」

善吉が、こういいおわると、農民たちは、また口々に、

「おねげえしますだ。」

「中田さん、百姓をすくってくだせえ。」といって、あたまをさげました。

そのときです。うしろのほうから、どやどやと六人の警官が、百姓をおしのけながら入ってきました。

「中田さん、どうしたんだ。」とそのうちの一人がいうと、

「あ、旦那、助けてください。

この百姓たちは、大勢でおしかけてきて、むりなことばかりいって、おどかすんですよ。

わたしゃ、ほんとにおそろしくて、おそろしくて…。」

中田は、きゅうにおろおろごえで、警官に助けをもとめました。

善吉が警官にむかって、「それは、うそだ」といおうとしたとき、

「とにかく、分署まできてもらおう。話はそこできく。」

警官は、うむをいわさず善吉のうでをつかんで、外へひきずり出しました。

ほかの農民たちも、みんな中田の家から警官においたてられ、中田の家の門は、ギイッと音を立てて、しまってしまいました。 |

|

善吉の腕をつかんだ八字ひげの巡査部長は、ほかの農民たちにむかって

「おまえたちも一緒にこい。」といって、歩き出しました。

警察分署へつくと、善吉と新井繁太郎の二人が、なかへつれこまれ、ほかのものは外でまたされました。

警察のとりしらべ室で善吉は、巡査部長に抗議しました。

「わしらは、ただおだやかにお願いにいっただけですよ。」

「おだやかにお願いするのなら、なぜあんな大勢で、おしかけたんだ。」

「わしらは、みんな中田さんに金をかりているものです。警察では、個人の貸し借りに口出しをするんですか。」

「個人の貸し借りに口出しするつもりはないが、きさまらのおだやかでない行動がいかんのだ。」

「わしらはちっともおどかしたりしちゃいねえ。おだやかにおねげえしにいっただけです。」

「大勢でいけば、強迫罪になるのだ。」

こんなやりとりが、しばらくつづきました。そのあと、巡査部長はいいました。

「これから、警察のゆるしもなしに集ったり、大勢で交渉をしたりしてはいかん。

きさまらは集会条例という法律にそむいた、おだやかでない行動をしているので、処罰すべきところだが、きょうのところは、おおめにみてやる。」

「旦那、切金貸(きりかねかし=高利貸)もとりしまってくださいよ。

このままでは、百姓はまるはだかになっちまいます。」

「よくしらべたうえで、違法があるならとりしまる。

しかし、きさまらもおだやかでない行動をとると遠慮なくとりしまるぞ。」

善吉と繁太郎は、まもなくかえされました。

いくつかにわかれて行われた高利貸との話合いは、結局、善吉たちだけでなく、寅市たちも宗作たちも、うまくいきませんでした。

その後も、警察に留置されるものが、日ましにふえていきました。

彼らは、高利貸と警察がむすびついて、自分たちをとりしまっていることを、はっきりとしったのです。

そして、いつも彼らが交渉に失敗して相談にいく相手は、¥¥の伝蔵でした。

一八八四年(明治十七年)八月のある日、寅市、善吉、宗作の三人は、また の伝蔵に、相談をかけました。 の伝蔵に、相談をかけました。

「伝蔵さん、どうもうまくいかねえだ。一

「おらあ、もうがまんがならねえ。昔みたいに一揆でもおっぱじめて、高利貸の家を叩きこわしてやりてえ。」

三人は、かわるがわる伝蔵にうったえました。けれども、伝蔵は、しずかにいいました。

「ちょっとまってくれ。

俺たちの力だけでは、警察や高利貸になめられているのかもしれねえし、また、ことをおこすにも、力がたりねえ。

そこで、だれか力のある者をおしたてて、もう一度お願いしてみたらどうだろう。」

「ちからのあるものといったら、いったいだれかね?」

「たとえば、大宮郷の田代栄助はどうだろう。」

「田代栄助、うん、それはいい考えだ。」

と、三人は同時にこたえました。

もと大宮郷の郷士で名主もつとめたことのある田代栄助は、主君に直接つかえる武士ではなく、その土地に昔からすみついている武士や、藩のために手柄のあった農民・町人で名字・帯刀を許されて、武士の仲間いりを許された人でした。

そして二百人の子分をもつ貸元(ばくちうちの親分)でもあり、その名声は、秩父一帯にひびきわたっていました。

しかし、いまはここ数年の不景気で、山も畑もみんな借金のためにてばなして、財産はなにひとつありません。

そんな田代栄助ですが、昔から農民の味方をして、なにくれとなく農民の世話をしてきただけに、農民たちは栄助を心から頼りにしていました。

伝蔵は、この栄助の人望に目をつけたのです。

③ 自由自治元年

九月七日、上吉田村の高岸善吉の家で困民党(こんみんとう)幹部の寄合がひらかれ、栄助ははじめてこれに出席しました。

田代栄助ははじめのうち、困民党のこの運動にあまり期待をかけていませんでした。

しかし、伝蔵のたびたびの願い出にようやくおもい腰をあげたのでした。

相談は、まず高利貸のことからはじまりました。

一、高利貸からかりた金は、十ヵ年だけそのままにしておいて、あとは、四十ヵ年かかって返すことを、高利貸にみとめさせること。

二、学校費の負担が大変だから、三ヵ年間、学校を休むように県庁に願い出ること。

三、雑収税をへらすように、内務省に願い出ること。

四、村費の負担をへらすように村役場に願い出ること。 |

寄合で、この四つのことをきめました。

栄助は、ことの重犬さにおどろきました。

農民たちが、県庁、内務省、村役場というように、願い出るところを、ちゃんと考えていることです。栄助は、

「これらのことは、どれをとっても重大なことで、どれひとつとってみても、命をかけなければならぬ。

だから、おいおい考えていくことだ。」といいました。

すると、善吉は、すかさず栄助にうったえました。

「おれたちはもとより、百姓をすくうために、みんな命をなげだしている。

ぜひあなたにも、参加してほしいのです。」

「このことは、秩父だけのことではなく、どこでもみな同じです。

秩父の百姓がもしことをおこせば、全国の百姓がたちあがるでしょう。

自由党もかならず応援してくれるにちがいない。」

群馬からかけつけてきた男も、こういって、栄助の決心をもとめました。

ついに、栄助は、おもみのあるこえでいいました。

「おめえさんがたが、それににどまでに決心しているなら、わしも考えなおすことにしよう。」

けれども、警察へだした高利貸にたいする説諭(せつゆ)願はうけつけられず、そのうえ高利貸になにひとつ、認めさせることができませんでした。

十月十二日、井上伝蔵の家に十名の困民党幹部が集まっていました。

「いままでのような、なまぬるいやりかたではだめだ。」

「高利貸の家をうちこわすのだ、やつらをたたきのめすのだ。」

「ついでに、警察や郡役所もたたきこわせ。」

寅市、善吉、宗作などは、もう、がまんがならないというように、口から泡をとばしながら、はげしくいいました。

彼らの覚悟はきまっているようです。

伝蔵も栄助も、ここまできてしまっては、そうするよりほかに道はないと思いました。

しかし、伝蔵は、まだ心配でした。

――はたして、秩父の農民のちからだけで、ことが成功するだろうか。

ここはやはり、自由党幹部の指導をもとめたほうがよさそうだ。――

こう考えると、彼は、東京の自由党本部へ手紙を書きました。

あくる日から、はやくもうちこわしの準備がはじまりました。

このことは、ひそかに人から人へと、ひろまっていきました。

猟師のおおい秩父には、旧式とはいえ猟銃がかなりありました。

木綿の布に真綿をいれて“あわせ”をつくり、これにうるしやしぶをぬって、服をこしらえました。

こうすると、鉄砲のたまもとおりにくく、刀の刃もたたないといわれているからです。

ひそかに、銃をうつけいこをするものもいました。

秩父の山村一帯に、ただならぬ殺気がただよいはじめました。

十一月一日の夜、下吉田村椋神社の境内は、白鉢巻にたすきがけ、武器を手にした三千人の農民でうまりました。

風布(ふうぶ)村の農民百三十人あまりは、その前夜たちあがっていました。

「いよいよ、たちあがるときがやってきた。

我々の戦いは、困民をすくい、自由自治のもとをひらくのだ。

正義の戦いであるから、けっして軍律をおかしてはならない。」

農民軍の総大将田代栄助は、たいまつにてらしだされた農民にむかってさけびました。

「高利貸征伐」と書かれたむしろ旗や、竹槍がゆれました。

「出陣!」

「おーっ!」

秩父の山やまに、農民たちのさけびがこだましました。

農民軍は二手にわかれて、下吉田から小鹿野(おがの)にむかいました。

まず高利貸中田賢三郎の家に火をつけました。

めらめらともえあがる炎をみて、農民たちは歓声をあげ、次々に高利貸の家をおそいました。

火をつけ、借金の証文をやきすてました。

さらにいきおいにのった農民軍は、小鹿坂(おがさか)峠をこえ、荒川をわたって大宮郷へせめこみました。

「それ、鬼嘉与(おにかよ)をやっつけろ!」

鬼嘉与とにくまれていた高利貸高野嘉与吉の家が、まっさきにおそわれ、火がつけられました。

「つぎは稲葉貞助だ。」

農民軍は、一般の民家に火がうつらぬように注意しながら、高利貸の家に次々に火をつけ、うちこわしました。

高利貸の家のうちこわしがすむと、郡役所や警察をおそって、ここを占領しました。

役人も警官も、いちはやく逃げてしまって、中はからっぽでした。

「秩父郡役所」という看板は、「革命本部」にかえられました。

「今日より、郡中の政則をだすこと、大将の権にあり、おのおのその意を体せよ。

自由自治元年十一月二日

革命軍総理 田代栄助」 |

郡役所の掲示板には、墨黒々とはりだされました。

まさに秩父は困民党の天下になったのです。

しかし、革命本部では、農民軍の幹部たちが、深刻な表情で相談していました。

伝蔵がたのみにしていた自由党は、すでに十月二十九日、解散したというしらせがはいったからです。

「第一の目当てはおわった。、

しかしあすにも軍隊がやってくるにちがいない。これからさき、どうするか。」

「東京へせめのぼろう。」というこえもありました。

|

|

十一月四日、政府の軍隊と農民軍は、皆野(みなの)で荒川をはさんでむかいあいました。

憲兵隊の新式の銃が、いっせいに火をふきだすと、旧式の猟銃しかもたない農民軍は、やがて総くずれとなり、ばらばらになった農民たちの敗走かはじまりました。

総大将田代栄助をはじめ、高岸善吉ら、多くのものが捕えられました。

だが、井上伝蔵と落合寅市は、逃げつづけました。寅市は、ある山のなかで、伝蔵にいいました。

「伝蔵さん、みんな捕まったらしい。もうだめだ。自首しよう。」

しかし、伝三は、首をよこにふっていいました。

「寅市、どこまでも逃げるんだ。おれはまだ死にたくはねえ。

生きて、日本がこれからどうかわるかみたいのだ。

寅市、おまえも死んではならん。たっしゃでくらせよ。さらば。」

こういいおいて、伝蔵は、また山道を走っていきました。

井上伝蔵は逃げました。

自分の村の土蔵にかくれること二年、伝蔵は、名をかえ姿をかえて、北海道へ渡りました。

北海道のあちこちを転々としながら、彼はもう一度たちあがることをわすれませんでしたが、事件ののち三十五年、北見で病死しました。

伝蔵は死ぬまぎわに、はじめて妻や子に真相をあかしました。

この戦いにくわおった者は、じつに一万人をこえましたが、栄助、善吉ら数名の死刑をはじめ、たくさんの人々が刑をうけました。

5 沖縄県にも自由と民権を top

① 希望にみちて

沖縄県の那覇(なは)港に、大勢の人々が集っていました。

「昇さんは、りっぱになっておろうなあ。」

「それはそうじゃ、学士さまだからなあ。」

「学士さまってなあに?」

おとなたちの話をききかじって、一人の子供がききました。

「学士さまというのはな、大学を卒業した人のことだ。

謝花(じゃはな)の昇さんは、東京の帝国大学を卒業されたんだ。それも、えらくいい成績でな。」

むしろ旗をあった男が、子供の頭をなでるようにしながらいいました。

「謝花昇は、東風平(こちんだ)村の宝よなあ。」

「そうとも、東風平村どころか、沖縄県で最初の学士さまだ。」

「もう何年になるかなあ。」

十年ぶりにもどってくる謝花昇を出むかえるために、那覇港までやってきた郷里東風平村の人たちでした。

「きたぞ、あれだ、あの船だ。」

むしろ旗がいちだんと高くもちあげられ、人々は手をかざしました。

ちかづいてくる船の上では、学生服姿の謝花昇(じゃはなのぼる)が、十年前、ここを出発したときのことを思いおこしていました。

青と緑のとけこんだ沖縄の海は、十年まえとすこしもかわりなく、美しくうちよせていました。

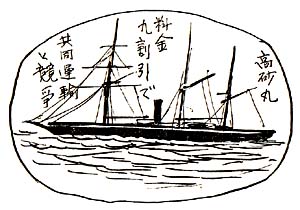

――たしかあの時の船は平安丸という名だったの四百トンほどのちいさな船だったな……。ひどくゆれた。――

船の名とはぎゃくに、波と風にもまれつづけながら、東京へつくのに十四日かかりました。

謝花がとおった沖縄から東京への道は、その昔、薩摩藩が、その頃琉球といった沖縄を支配していたとき、江戸の将軍がかわるたびに、首里から江戸まで琉球国王使節がとおった「江戸上り」の道でした。

謝花昇のほかに四人、みんな東京で学問をするために、希望に胸をふくらませながら、そして一方では、生まれてはじめて故郷や両親のもとをはなれて東京へのぼる不安に胸をときめかせて、一八八二年(明治十五年)十二月三日、東京に着きした。 |

|

謝花昇は、学習院の漢学科に入学し、授業は翌年の一月十日からはじまりました。

毎月末に行われる小試験と七月に行われる大試験に、謝花昇はいつも一番の成績でした。

一八八五年(明治十八年)、謝花は学習院から、東京農林学校にはいり、さらに帝国農科大学(いまの東京大学農学部)に入学しました。

謝花は農民の出でした。いま故郷を目のまえにして、謝花昇のおもいでは、おさないころにとんでいました。

父が、小学校にいくのをゆるさなかったので、こっそり家を出て、教室のまどぎわによりそって授業をきいたこと、草かりをそっちのけにして学校へいって父に叱られたのを、母がかばってくれたこと……。

母にときふせられて、父もとうとう学校にいくのをゆるしてくれたこと。

村の学校を卒業した謝花昇は、十七歳のとき、そのまえの年にできたばかりの師範(しはん)学校(教員を養成する学校)に入学したのです。そしてさらに県の費用で東京へ……。

一八九一年(明治二十四年)七月、謝花昇は、帝国農科大学を卒業しました。

先生は東京にとどまって学問をつづけるようにすすめました。

けれども、謝花昇は、そうした先生たちのすすめをふりきって、東京をあとにしたのです。

――沖縄へかえり、そして、沖縄県民のために働かなければいけないのではないだろうか。――

というかもいから、謝花は、はなれることができなかったのです。

十年まえ、希望と不安とを胸にだいて那覇港を出発した十九歳の少年は、いま二十七歳の青年になっていました。

那覇の港を目の前にして、十年まえとはまたちがった希望と不安をおりまぜて、船のうえにたっていました。

船が波止場にちかずくと、見おぼえのある人たちの顏が、しだいにはっきりしてきました。

② 東風平(こちんだ)謝花(じゃはな)

郷里にもどった謝花昇は、沖縄県技師に任命されました。

学生服をぬいで背広にきかえた謝花は、県庁に務めることになったのです。

学識がふかく、法令にもつうじていた謝花は、どんどん仕事をすすめていきました。

謝花はいつも農民の味方として働きました。

原始的な砂糖釜を改良して、無駄な時間と燃料を節約し、生産費をさげるように、実地に指導してあるきました。

農業の改良のためには、資金がいります。

農民にお金を貸すための農工銀行をつくろうと、謝花は骨をおりました。

しかもその銀行が一部の金持ちの利益となってしまわないように、県のお金を使って各市町村が株をもつようにしました。

他府県の人が県の重要な役をにぎっていた県庁のなかで、謝花は堂々と自分の主張をまげずに仕事をすすめました。

農民はいつも、しいたげられているものと思われていたときに、農民出身の謝花昇は、沖縄県民の目をみはらせました。

謝花昇の名はどんな田舎でも、三歳の子供にまでしれわたりました。

けれども、謝花昇は、農村をまわり、貧乏のどんぞこにあえぐ沖縄県民の姿をしればしるほど、気のおもくなる日がおおくなりました。

そして、その農民を、貧乏な状態におとしこんでいるのは、沖縄県民ではない人々でかためられている県の役人たちの政治のやりかたでした。

明治政府が任命した代々の沖縄県知事は、沖縄を植民地のようにみて、県の政治をやってきました。

謝花が県の技師となった翌年、新しい県知事が沖縄にやってきました。

新知事奈良原繁(ならはらしげる)は鹿児島の出身でした。

この奈良原知事のやりかたは、ことにひどいものでした。

警察は、ほとんど鹿児島県出身者でかためました。

沖縄県のものは、たとえ巡査(警官)になれても、部長や警部にはなれませんでした。

小学校の先生も他府県の者、とくに鹿児島県人がおおく、沖縄県人で小学校長になれる者は、めったにありませんでした。

他府県の人ならば、資格がなくても校長になったりすることもありました。

他府県のものは、奈良原知事のためにせっせとはたらけば、重要な地位につくことができたのです。

謝花が県民のために、また農民のために働こうとすれば、どうしてもこうした官吏たちと衝突しなければなりません。

しかも謝花自身が、同じ官吏でした。

名声が高まっても、謝花の心は重く、そして暗くなるばかりでした。 |

|

③ 奈良原(ならはら)知事の悪政

謝花の演説会があるというので、村の人々は、大勢つめかけました。

演説会の人気はすばらしいものでした。その頃沖縄の村々では、開墾問題の話でもちきりでした。

奈良原知事は大きぼな開墾を計画していました。

開墾事務取扱主任であった謝花は、奈良原知事の開墾政策に反対しました。

「この計画がもし行われたら、諸君はひとにぎりの薪にも不自由し、ついには、薪一束に高い金をはらわねばならなくなるだろう。

そんなときがきっとやってくる。

山の木はたちまちなくなり、木材は欠乏し、暴風は防げず、川は氾濫するだろう。」

謝花の演説は、あまりじょうずではありませんでした。

けれども、きく人ごとに、情熱をもってかたりかける謝花の話にひきつけらて、耳を傾けました。

奈良原知事は、貧乏な士族をすくうために、開墾を許可してやるのだといいました。

ところが実際に開墾を願い出てくるもののおおくは、本当に困っている人たちではありませんでした。

許可をえようとするもののなかには、奈良原一派にわいろをおくり、開墾の許可をえようとする者がいました。

謝花は開墾事務主任として、厳重に審査し、本当に困っている者のほかは、許可しませんでした。

奈良原知事は、謝花の開墾事務主任をやめさせ、開墾に関係のない仕事にまわしました。

かわって奈良原知事に忠実な黒川佐助が、開墾事務主任となりました。

謝花が許可しなかった開墾願いが、もう一度取上げられました。

黒川が主任となってから、奈良原の関係者、奈良原を支持するものなど、他府県人の開墾が、どんどん許可されました。

結果は、謝花の心配したとおりになりました。

いままで共有地として、農民がまきを手にいれ、牧草と肥料となる草をとっていたところ(入会地=いりあいち)は、開墾地として、個人のものとなったので、柵がめぐらされ、農民はちかづくことができなくなりました。

めちゃくちゃな開墾は、防風林を切りたおしてしまいました。

毎年台風のとおりみちになる沖繩県の被害は大きくなりました。

雨が降れば水害がおこり、日でりがつづけば水源はかれました。

④ 自由民権の戦い

東京九段上の旅館、富士見軒の一室に、日本刀をさげた男がふみこんできました。

「謝花昇(じゃはなのぼる)というのはどいつだ!」

ひげづらの男がどなりました。

「謝花はわしだが、貴公らはなにものだ。土足で、人の座敷にあがりおって!」

「おまえが謝花か、忠告いたす。奈良原知事のやりかたにたいしていっさい口出しをしないこと。

それから、先日の『万朝報』の記事はまちがいであったと、あやまりの文章をのせること。

命が借しかったら、したがうんだな。」

ギラリと日本刀をぬいて、謝花のまえにつきだしました。謝花と新垣は、空手のかまえをとりました。

「ことわる。」

謝花がいいました。男が斬りつけました。謝花は体をかわしました。 『万朝報』の園城寺清は、ステッキでたちむかいました。

新垣のこぶしが、暴力団の一人をたおしました。

暴力団はかなわないとみて、一人をおいたまま、逃げました。

謝花は、奈良原知事をやめさせないかぎり、沖縄県民の生活はまもれないと考えるようになりました。

一八九八年(明治三十一年)、謝花は東京にいきました。

そのときの政府は、大隈重信が総理大臣兼外務大臣、板垣退助が内務大臣でした。

日本で最初の政党内閣でした。謝花は、かつて自由民権運動の指導者であった板垣退助に期待をかけました。 |

|

東京にでた謝花は、板垣内務大臣にあって、沖縄県での奈良原知事の悪政をくわしく話し、奈良原知事を追放し、知事をかえてほしいとたのみました。

謝花の話をきいた板垣内務大臣は、謝花に奈良原をやめさせることを約束しました。

東京で、謝花にはまだ仕事がありました。

奈良原が、東京の四谷に大きな屋敷をつくっているという話をきいていました。

謝花がしらべてみると、三十万円も建築費がかかっているというのです。

奈良原知事の給料は一年に三千円でした。

三十万円という大金がどこからでているか、謝花は調査をすすめました。

沖縄県の共有金でゆくえ不明のお金があったのです。

謝花はくろうして、そのゆくえをつきとめました。

県の共有金が十五銀行という銀行に保管されていることがわかりました。

十五銀行は、お心に華族が利用する銀行で、一般の人にはあまり縁のない銀行でした。

奈良原は県の共有金を、ふつうでは目につかないこの銀行にあずけて、かってに使っていたのです。

謝花が東京の大学に学んでいたころ、しばしば中江兆民の屋敷に出入りしたことがありました。

中江兆民は、日本に自由思想や民主主義思想をひろめた人物です。

謝花はここで、自由民権の思想の影響をうけました。

謝花は『万朝報』の主筆、園城寺清としりあい、園城寺の協力で、奈良原の悪政を『万朝報』にあばくことができたのでした。

それは奈良原をおこらせ、あわてさせました。

奈良原は人をやって各大臣にもみけしをやる一方、暴力団を使って謝花たちを襲撃させたのでした。

「謝花君、大変だ! 隈板(わいはん、大隈と板垣)内閣がつぶれた!」

「えーっ!」

東京での仕事もいちだんらくし、奈良原が沖縄県から去る日もちかいと、ほのかな光りをみいだしたやさき、謝花のところに、新垣がとびこんできました。

奈良原知事をやめさせると約束してくれた大隈・板垣内閣がつぶれてしまったというのです。

たのみの綱が、またぷっつりときれてしまったのです。

その年の十二月、謝花は、県庁づとめをやめました。

謝花は、奈良原知事との戦いに屈服したのでしょうか。

奈良原のような知事が中央政府から任命されてきて、かってな政治を沖縄県民にたいして行えるのはなぜせしょうか。

それは第一に、明治政府が沖縄県を植民地のように考えてきたことでした。

そして日本に国会ができても、沖縄県民には参政権をあたえず、全国各府県に自治制がとられても、沖縄県だけは県議会もなかったのです。

一八九九年(明治三十二年)、沖縄県に、自由と民権をもとめるさけびがあがりました。

謝花と志を同じくする人々は、奈良原一人の問題ではなく、沖縄県にたいしてとられている差別された政治から、沖縄県民をすくうためにたちあがったのでした。

県庁をしりぞいた謝花は、「沖縄クラブ」を結成しました。

謝花のもとに、各自の職をなげうって、志を同じくする人々、が集りました。

三十五歳の謝花昇を最年長者として、三十代、二十代の人たちでした。

『沖縄時論』を発行しました。『沖縄時論』は、「沖縄県民に参政権を」とさけび、奈良原知事の悪政を書きたてました。

謝花たちは、資金をえるために、南陽社を設立しました。

東京からしいれた印刷機で、『沖縄時論』を発行しながら、県庁・役場・銀行・学校などの印刷物をひきうけました。

また、肥料・穀類・文房具などの販売もしました。

奈良原知事は、あらゆる手を使って、沖縄クラブの仕事をじゃましました。

警官を使って、『沖縄時論』をよむものを監視させました。

謝花が暴力団におそわれたのは、一度や二度ではありませんでした。

暴力団は、「命がほしいか、参政権がほしいか」と日本刀をつきつけました。

それでも、謝花はへこたれないで、『沖縄時論』を発行しつづけました。

手から手へと、真剣な読者にわたっていきました。謝花を勇気づけたのは、なによりも農民の支持でした。

ついに、一八九九年(明治三十二年)の第十三回帝国議会に、沖縄に参政権をあたえる法案がだされました。

討論がつづけられ、やっときまりました。

しかしそれは、沖縄県から二名の衆議院議員をだす。

実施の時期は、あとで勅令(ちょくれい、天皇の命令)によってきめる、というものでした。

謝花たちの主張は、十万人の人口にたいして一人の衆議院議員、この頃の沖縄県の人口は四十万人でしたから、四人の代議士を割当るべきだという主張でした。

しかも実施はあとで勅令できめるというのでは、いつのことか全くわからないのです。

奈良原は、なおも邪魔しつづけました。

謝花たちの経営する南陽社から商品を買ってはならない、印刷の仕事をやらせてはならないと、県庁や役場や学校に命じました。

沖縄クラブは資金のもとをたたれました。

謝花昇は財産をつかいはたしました。

暴力団にねらわれ、生活をおびやかされ、職をもとめようとすれば、奈良原の手先がじゃまをしました。

沖縄にふみとどされば、生活がなりたたず、一九〇一年(明治三十四年)、謝花は山口県に職をみつけて、とうとう沖縄県をはなれました。

十年まえ、学業をおえて、希望に胸をふくらませ、多くの人々に出むかえられて、那覇港についた謝花昇は、いま、おわれるように、数人の人に見送られて、郷里をあとにしたのでした。

神戸にたちよって用事をすませ、汽車にのって山口県にむかう途中、謝花は突然、病にたおれました。

山口県ヘいくことをやめ、ふたたび、おとろえきったすかたで沖縄にもどるほかありませんでした。

きよ子夫人は、かわりはてた夫のために、寝食をわすれて看病をつづけました。

けれども、謝花の病気はわるくなる一方でした。

昼は、のこされていたわずかな土地をたがやし、夜は夫の看病につくしました。

不幸はかさなりました。長男の昇二が病気で死んだのです。七歳でした。

病中の謝花は、息子の死にうちのめされました。

長男にさきだたれ、病気の夫と次男をかかえて、きよ子夫人は身も心も疲れはてました。

しかし、病気になることもできませんでした。

床のなかで謝花は、発作的に、奈良原をののしりました。くやしがり、沖縄の民衆の不幸をなげきました。

一九〇八年(明治四十一年)四月、奈良原繁は、沖縄県知事をやめました。

その年の十月二十九日、謝花の病気はきゅうにわるくなりました。

午前八時、謝花昇は、その多難な生涯をとじました。ときに四十四歳でした。

謝花昇が死んで一年ののち、第一回沖縄県会議員の選挙が行われました。

沖縄ではじめて、衆議院議員の選挙が行わたのは、それからさらに三年たってからのことでした。

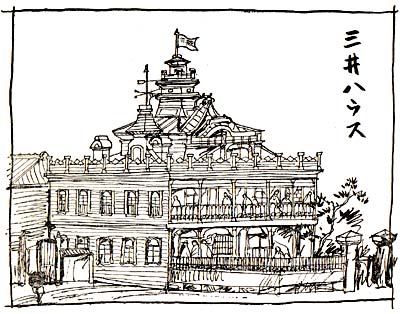

6 三井と三菱 top

① 三野村利左衛門(みのむらりざえもん)

「三野村、具合はどうかね。」

井上馨は、へやにはいってくるなり、そういいながら、ハンカチで顔から首すじの汗をぬぐいました。

「ああ、井上さん……。」

ふとんによこたわっていた三野村利左衛門は、やせほそった腕をささえにして、おきあがろうとしました。

「いや、そのまま、そのまま。」と、井上は三野村のそばにあぐらをかき、

「銀行のほうは、心配しなくていい。

予定どおり、七月一日には開業式をすることができるだろう。

それよりも、わしは、あんたの病気のほうが心配でな。

今日も会議のかえりに、ちょっとよってみたというわげだ。」

「この目の黒いうちに、三井銀行ができるのをみとどけなければ、死んでも死にきれませんわ。」

「あいかわらず、気のつよいことをいう。

しかし、ほんとに、三井がここまできたのは、あんたのおかげというほかはない。三野村あっての三井だからなあ。」

「なんの、なんの。

この三野村、もう一度もとの体になって、おしもおされもせぬ三井にしてみせたいと、思うことはそればかりですよ。

井上さんこそ、“三井の番頭”などと悪口をいわれながら、よく政府をうごかしてくださった。

政府がうごいてくれなければ、天下の三井もどうにもなりません。

こうして三井が銀行をひらくまでになったのは、井上さん、あなたのおかげですよ。」

「さすがは三野村。人をおだてることがうまい。

しかし、わしはなにもすきで“三井の番頭”を看板にしているんじゃない。

政治をうごかすのは、一にも二にも、金だ。

三井から金をださせるだけでは、すまんから、わしも目の黒いうちは三井にもうけさせてあげる。

この世のなかは、なんだかんだといっても、金のやりとりという、簡単な理屈でなりたっているものなんだ。

とくにこのごろは、つくづくそうだと思うな。」

「“地獄のさたも金しだい”といいますからなあ。」

「おい、縁起でもないことをいうな。」

二人は声をそろえて笑いましたが、三野村は、ふと思いました。

――だが、死をまえにしたいまの自分にとっては、金をもうけることだけが目的ではない。

自分がやりかけた仕事を、なんとか実現させてみたい。

この目でそれを見届けてから、死んでいきたい。――

目をつむると、三野村の胸には、あれこれの思い出がうかんでは、きえてしきました。

――あれは、もう十三年前のことになる。

その頃三河町で紀国屋利八という小さな両替商(おおよそ、いまの銀行のような仕事をする商売)をいとなんでいた彼のところに、突然、三井家の番頭、斎藤専蔵がたずれてきて、

「あんたをみこんで、ぜひたのみたいことがあるんだが。」

と、おもいもかけないことをもちかけてきたのです。

三井家といえば、伊勢(三重県)の松阪から店をおこし、京都の本店のほかに、江戸・大阪に両替店と呉服店をひらく大金持です。

けれどもその三井家も、幕府からたびたび、たくさんの御用金を出すようにと命じられて、困っていました。

今度は、百万両という大金でした。

三井家の番頭、斎藤専蔵が利八に目をつけたのは、利八がもと勘定奉行(幕府の会計を受持つ最高の役人)小栗上野介(おぐりこうずけのすけ)の中間(ちゅうげん、武士の召使)をしていたこともあり、なかなかのやりてだということをみこんだからです。

「お役にたつかどうか、わかりませんが、なんとか小栗さまにとりいってみましょう。」

利八は、とうとう小栗上野介をうんといわせました。三井は、御用金をおさめなくてもよいことになったのです。

三井家は、利八に、通勤支配という、三井家としては最高クラスの資格をあたえたのです。

このとき、利八は四十三歳。名前も三野村利左衛門とあらためました。

――おもえばあのころは、まったく命がけの、あぶない綱渡りだった。――

三野村の胸のうちを、つめたいものがはしりました。というのは――

ながいあいだ幕府の御用商人をつとめてきた三井は、その頃、一方で幕府をたおそうとする薩摩(鹿児島県)・長州(山口県)の武士とも、こっそりつながりをもっていました。

幕府が勝つか倒幕派が勝つか、どちらともわからないときに、三井はどちらに転んでもいいような手をうっていたのです。

まかりまちがえば大変なことになります。

一八六七年(慶応三年)十二月九日、王政復古の命令がだされたのをきっかけに、三井はついに新政府のがわにつくことにきめ、小野・島田両家とともに金穀出納所(きんこくすいとうしょ)御用達をひきうけて、千両をさしだしました。

つづいて翌一八六八年(慶応四年、明治元年)一月二日、三井は鳥羽伏見の戦いに出陣する薩摩の軍隊に、千両をさしだしました。

これは、京都にいた薩摩軍の指揮者、大久保市蔵(利通)から、三井・小野・島田三家にたいして、二千両だすようにいわれたからです。

――大久保さんは、あの戦いの勝利を自分の手柄のようにいったが、もとはといえば、あの時の二千両がものをいったのだ。――

その大久保利通は、いま政府をにぎり、岩綺弥太郎かひきいる三菱とむすびついています。

「井上さん、そういってはなんですが、あなたのやりかたはなまぬるい。

大久保さんを、なんとかおさえることはできないんですか。」

三野村は、そういいました。

「それは、君、いまのままでは、むずかしい。

薩摩の大久保が政府をにぎっているかぎり、長州出身のわしらは、どうにもならん。」

「そんな、弱腰だから、だめだというんです。

いまのままでいたら、三菱のちからはますますのびるばかりです。

それを考えると、私はこうして寝てはいられません。」

「まあ、そうあせるな。きみがやろうとしたイギリスふうの三井銀行は、まもなく開業するじゃないか。

ひとからあずかった金を、よそに貸してもうける、こんないい商売はない。

一方で、わしがおこした先収(せんしゅう)会社を三井組国産方とあわせ、三井物産として外国貿易もやる。

わが三井にくらべれば、三菱などは子供みたいなもんだ。気にするな。」 |

|

「しかし……。」

といいかけて、三野村は口をつむぎました。

井上馨(かおる)がのんきなことをいっても、おととしの台湾征伐いらい、三菱の岩崎弥太郎がただものでないことぐらいしっていたからです。

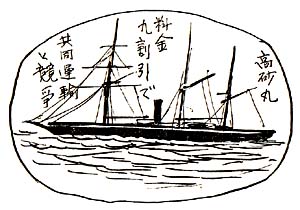

② 船の三菱

土佐藩(高知県)の身分のひくい浪人の子として生まれた岩崎弥太郎が、三菱商会の名のりをあげたのは、三年前―― 一八七三年(明治六年)二月のことです。

「みなのもの、よくきいてくれ。きょうから三ッ川商会をあらためて、三菱商会とする。

これまで藩のものだった商会の財産と、今度新しく藩から払下げてもらう六隻の汽船、二隻のひき船など、あわせて十一隻は、この弥太郎のものになった。

おれは役人になることをやめて、商法で身をたてるつもりだ。」

彼が土佐藩の船を払下げてもらい、海運業にのりだした裏には、後藤象二郎のあとおしがありました。

「みんなが、あいかわらずこの弥太郎をたすけ、弥太郎の部下として働いてくれることは、心からのぞむところだが、人それぞれには、いろいろな考えもあり都合もある。 |

|

今日から、弥太郎の部下として働きたくないものがあったら、この機会にやめてくれ。」

ところが弥太郎がひきいる三菱商会のゆくてには、郵便蒸汽船会社という、大きな競争相手がありました。

それは三井と政府がむすびついた会社で、三十数隻の船をもち、一年間に六十万円もの資金が政府からでるという相手でした。

「運賃を下げて、たたかえ!」 弥太郎は命じました。

ところがこちらが下げると、むこうも下げるというわけで、苦しい競争がつづきました。

「運賃をただにしてもいいから、徹底的にたたかえ!」

それは弥太郎が、はじめから覚悟していたことです。

彼はいつも、お客にたいして頭をさげよ、腰をひくくせよ、といっていました。

「お客に頭をさげるのではない。お客のふところのぜにに頭をさげるのだとおもえ。」

さいわい、お客の人気は三菱に集ってきましたが、儲けのほうはさっぱりです。

ところが、ここに、さいわいなことがもちあがりました。一八七四年(明治七年)、政府は台湾遠征を行うことにきめたのです。

「大隈さん、ひとつ、私のいうことをきいてくださらんか。」

岩崎弥太郎は、大隈重信をたずねて、ぜひ大久保利通に自分を推薦してもらいたいと、たのみました。 |

|

「君のことは、いつか後藤(象二郎)からきいたことがある。ところで、大久保にあって、なにをするつもりだ。」

「今度の台湾征伐で、軍隊・武器・食糧いっさいをはこぶことを、この岩崎弥太郎にまかせていただきたいのです。」

「ほほう、君がやる。アッハッハハハ。」

大隈重信は、ゆかいそうにわらって、

「わしは、昔から大ほらをふくことがすきだが、君も、なかなかの男だな。

台湾征伐に一役買うというのか。こいつは、おもしろいはなしだ。」

台湾をせめるおもてむきの理由は、二年前、台湾にながれついた琉球(沖縄県)人が、台湾の原住民にころされた事件の仕返しということでした。

それは、大久保と大隈の主張だったのです。

「台湾征伐の本当のねらいが、士族の不満を外にそらそうとしていることだというぐらい、私にもわかります。

しかし、おもての理由やうらの理由がどうであろうと、私には関係のないことです。

問題は、外国の汽船をやとうはずのところが、みんな外国からことわられた。

郵便蒸汽船会社も、井上さんなど長州出身のひとたちが中心だから、薩摩出身の大久保さんの足をひっぱる。

とすれば、この仕事はだれがやります。

日本じゅう見渡したところで、この岩崎弥太郎のほかには、だれもいないじゃありませんか。」

「ほほう、たいした鼻息がな。ますます、おもしろい。」

「それに、大隈さん。」と弥太郎は、あいての顔をみつめて、

「私は、役人になるみちをすてて、金儲けのために生きるときめた男です。

これでもうけさせていただいたら、ざっくばらんなはなしですが、大隈さん、あなたに金の不自由はかけませんよ。」

大隈の紹介で大久保利通にちかづいた弥太郎は、政府が百五十六万六千八百ドル、いまのお金で約八百億円をだして買った外国船十三隻をただで借り、政府から運賃をださせて、軍隊と軍需品をはこびました。

そのうえ、台湾遠征がおわると、そのうちの七隻が、三菱にただで払下げになったのです。

「岩崎くん、今度はなにをやる。」

大隈重信にきかれて、弥太郎はこたえました。

「外国航路をひらきます。まず、てはじめに上海航路からやりましょう。」

「君、それは、むずかしい仕事だぞ。」

「いや、できますよ。三井が外国あいての貿易をするとなれば、こちらは外国航路をおさえましょう。」

上海航路は、アメリカの太平洋郢船会仕か一人じめしていたので、当然のことながら、はげしい競争になりました。

弥太郎は、政府から八十一万ドルを借りて、ついに太平洋郵船会社を買いとり、翌一八七六年(明治九年)には、つぎに競争をいどんできたイギリスのピー・オー汽船会社をうちまかしました。

この頃の三菱は、まさに、文字どおり追い手に帆をあげてすすむ船のようないきおいでした。

一方、三井のほうでは、その年の七月一日、三井銀行と三井物産が誕生しました。開業式には、政治家や実業席かたくさん招待されましたが、三野村利左衛門の姿はみえませんでした。

「三野村、きょうの開業式は、なかなかよかったぞ。あんたにも、ひと目みせたかった。」

見舞いにきた井上馨の言葉をききながら、三野村利左衛門は、くろくおちくぼんだ目に、涙をうかべていました。

「井上さん、これからは三菱との競争です。あとのことを、よろしくたのみますぞ。」

「なにをいう。あんたには、これからがんばってもらわねばならん。」

けれども、三野村利左衛門は、よく年の二月、五十七歳の生涯をとしました。

その頃、三井と三菱のあらそいは、いっそうはげしくなっていきました。

③ 鉱山の三井

「あんなに高い値段で買って、あとをどうするつもりなんだろう。」

「益田孝(ますだたかし)は、気ちがいではないのか。」

話は、三井が政府から、九州の三池炭鉱を四百五十五万五百円という値段で買いうけたことにはじまります。

三池炭鉱。この日本第一の炭鉱は、もと民間のものでしたが、一八七三年(明治六年)に政府が買いあげ、囚人を使って石炭をほらせ、輸出のほうは一八七六年(明治九年)から三井物産がひきうけていました。

一方、三菱は高島炭鉱をもち、三池炭鉱と競争していましたが、なんとかしてこれを手にいれたいと、犬隈重信をとおして政府に働きかけていました。

しかし、三池炭鉱は、とうとう三井にとられてしまったのです。

「世間のやつらに、なにがわかるか。三池炭鉱は三井のドル箱だ。ちゃんと、もうかるようになっている。」

三井物産の中心人物、益田孝は、彼が三池炭鉱を手にいれるのにたくさんの金をはらいすぎたとかげ口をたたく社内の人たちに、わざときこえるように、そういいました。

“ちゃんと、もうかるようになっている”たしかにそうでした。

彼はまず、囚人をつかうという特別な権利を、そのまま政府からひきつぎ、一般の労働者をも、囚人なみに、一日十二時間という長い時間、しかもおどろくほど安い賃金で働かせたのです。

実際、鉱山の仕事は、命がけでした。出水と落盤と爆発の危険にさらされ、病気になっても休むことも許されませんでした。

三井の三池炭鉱では、一日平均二人半の死者を、三菱の高島炭鉱では一日平均二人の死者をみこんで、労働者が集められました。

「鉱夫ちゅうものは、そんなに金儲けになるものかね。」

貧乏な村の若者は、募集人の話に目を輝かせてききほれました。

「そうさ、あんたがたが百姓仕事をして、いったい一年にいくらもうかる。

え? こんなところで貧乏して、一生をおわるなんて、これほどつまらないことはないと思うがね。」

募集人は、彼の言葉につられて鉱夫になることをきめた若者を旅館にとめ、あるていどの人数がまとまると、鉱山におくりこみました。

募集人にはらう手数料だけでなく、旅費や旅館のとまり賃などが、若者たちの前借となりました。

鉱山におくりこまれた若者たちは、「タコベや」とよばれる小屋にいれられ、逃げださないように、小屋のまわりには見張りがつけられました。

病気のためにやすんだり、ちょっとでも仕事をなまけたりすると、「鮪」(まぐろ)といって、うしろ手にしばられ、ちょうどまぐろをぶらさげるように、天井からつるすという、残酷なリンチ(私刑)が行われました。

やま(鉱山)にきたのが、うんのつき

やまは地獄よ 針の山 |

奴隷のような苦しさにたえかねて逃げ出しても、あみの目のようにはりめぐらされた見張りに捕まって、すぐにつれもどされ、死ぬよりつらいリンチがくわえられるのでした。

「三池炭鉱は、三井のドル箱だ。」と、益田孝(ますだたかし)はいいました。

三池炭鉱が三井のドル箱だとすれば、政治家にとっては、三井こそがドル箱でした。

彼らは三井のためにべんぎをはかってやるかわりに、金を出させ、返すつもりもない金を次々に借りました。

その頃、三井銀行には「地獄箱」というものがありました。

そのなかには、大臣や知事をはじめとする役人の借用証、受取り証などが、ぎっしりとつまっていたのです。 |

|

その額はざっと六十万円、いまのお金になおすと、十億円ほどになります。

そのほか、東本願寺や地方の銀行にも、すぐにもどらない貸付けがありました。

一方、三井は政府や地方の要人以外に貸した金はきびしくとりたて、返せない者から土地や建物を取上げ、ボロ会社をのっとり、次々に事業をひろげていきました。

鐘淵紡績(いまのカネボウ)、芝浦製作所(いまの東芝)、王子製紙などは、その頃はボロ会社だったのです。

こうして鉱山の三井は、いろいろな事業を行う大会社となっていきます。

また、三菱も一八八七年(明治二十年)には、四十六万円の価値があるという長崎造船所を、わずか九万円で払下げをうけ、この造船所をもとにして、海運の三菱から重工業の三菱にかわっていくのです。

top

**************************************** |

へよってみることになりました。

へよってみることになりました。