|

****************************************

Index 自由と民権(その一 その二 その三 その四 その五)

|

自由と民権(その三)

7 最初のストライキ

①朝から晩まで、はたらきどおし

②「人間なみに扱って!」

③ストライキは勝った |

8 板垣退助の外遊

①「板垣死すとも、自由は死せず」

②ヨーロッパへ

③自由党の解散

9 鹿鳴館

①夜会の少女

②車夫の陣八爺さん

③井上伯の退陣 |

7 最初のストライキ top

① 朝から晩まで、働きどおし

山の多い山梨県の、わずかにひらけた甲府盆地のほぼ中央に、甲府市があります。

南北に長いこの町の東より一帯に、そのころとしてはハイカラな洋風の大きな建物が、いくつかたっていました。

そのあたりには、まゆをにるときの、なまぐさい、なんともいえぬにおいがただよっていました。

このあたりは、明治になってからひらけだした製糸業地帯でした。

雨宮の工場からは、き。うち、まゆをにるなまぐさいにおいがただよい、糸車の音がひびいていました。

「お竹ちゃん、あんた、このごろ、ばかに顔いろがわるいじゃない?」

お松が、となりで糸をとっているお竹に、こえをかけました。

「うん、どうも、あしにきたらしいの。」

お竹は、気のおもそうなこえで、いいました。

「そう。気をつけてね。でも、かぬでなくてよかった。」

かのじょたちは、脚気のことをあしといい、肺結核のことをむねとよんでいました。

「安い給料で、こう働かされちゃあ、病気にならないのが、ふしぎなくらい。」

お松とお竹の話をこみみにはさんで、お梅が、むこうかわから口をだしました。

「ほんと。全くだよ。」

お虎も、あいづちをうちました。

ぶつくさいいながらも、彼女たちは、糸をとる手を、かたときもやすめません。

監督が、どこから目をひからせているか、わからなかったからです。 |

|

山梨県は、長野県、岐阜県についで、江戸時代から、養蚕(ようさん)業がさかんでした。

このほか、群馬県・福島県なども養蚕(ようさん)地帯でした。

かいこのまゆを原料に、昔から糸車をまわして、生糸(絹糸)をとっていました。

江戸時代には、一軒一軒の農家が、副業に糸車をまわす家内手工業がおもでした。

けれども明治になって、生糸の輸出がさかんになりだすと、甲府では、それでもうけたまゆ問屋などが機械をいれ、女工(女子労働者)をたくさんやとって、大規模に製糸をいとなむ工場をたてるようになりました。

工場主(資本家)は、まわりの農村のまずしい農家の娘たちをやとって、安い賃金て長い時間働かせ、すこしでももうけをおおくしようとしていました。

甲府の工場主たちは、同盟をつくり、約束しあって、はたらく時間をながくし、賃金をひきさげました。

雨宮製糸紡績場では、それまで、一日十四時間働かせ、上等女工で日給三十二銭でした。

これでも、ひどい待遇でした。

けれども、工場主の同盟によって、この五月のすえから、一日十四時間半の労働で、しかも日給を二十二銭にしてしまったのです。

朝四時半に仕事をはじめ、午前と午後にそれぞれ、十五分の休憩が一回ずつ、昼食・夕食の休憩が三十分ずつでしたから、仕事が終るのは、夜の八時半でした。

それまでと同じ給料をもらうためには、一日四時間ほども余計に働かなければならないことになるわけでした。

小林サダという、姉さん株の女工が、そのことを計算して、みんなに話しました。

「そんなバカげたはなしって、あっていいものかしら?」

お松は、ほおをふくらませて、いいました。

「つまり今、前にくらべて私たちは、一日のうち、四時間ほども、ただばたらきをしている勘定になるのよ。」

サダは、さらに説明をくわえました。

「ひどい、ひどい。」

みんなは、怨(うら)みのこもった声でいいました。 |

|

「お梅ちゃんなんか、朝、何時に家をでるの?」

雨宮工場には寄宿舎がなかったから、みんな、農村の自分の家からかよっているものばかりでした。

そのころは、バスや電車はもちろんのこと、自転車もありません。

みんな歩いて通わなければならなかったのです。

「私は、家を出るのが三時半。走るようにして始業の四時半にぎりぎりよ。」

工場へかようのに一時間かかるとすれば、夜八時半に工場がひけても、お梅が家にかえりつくのは九時半。

家にいる時間が全部で六時間、ろくすっぽ、ねむっている時間もありません。

そのうえ、一分でも遅刻すると、日給から罰金としてごっそりさしひかれるのでした。

「工場主って、鬼のような奴だわね。」

お虎が、目をつりあげるようにして、いいました。

一八八六年(明治十九年)の六月はじめのことでした。

② 「人間なみに扱って!」

サダは、からだが丈夫なうえに、仕事もよくでき、頭もよくはたらく娘でした。

ある日サダは、病気だとうそをついて、工場を休みました。

そして、こっそり、近所のいくつかの工場の女工にあいました。

さいきん、とくにひどいやりかたで女工たちを働かせているのは、雨宮だけではありません。

沢野井製糸でも、丸山製糸や長田製糸でも、雨宮とにたりよったりでした。

「どこも同じよ。ひどいったら、ありゃしない。」

サダはつぎの日、よその工場のようすを、仲間の女工たちにはなしました。

「工場主たちが同盟を結んで、私たちをしぼりあげるんなら、私たちも同盟を結んで、雨宮と交渉しなければだめよ。」

サダは、みんなのあいだをといてまわりました。そして、みんなの不平、不満、苦情をききだしました。

「便所へいくのも、自由じゃないわ。おなかをこわしているときでも、監督さんは、“やすみ時間にいけっ”だもの。」

「ようやく、便所へいかせてもらっても、監督さんは時計をみていて、“ながすぎるっ”って、どなるのよ。」

「休み時問でなけりや、水心飲めやしない。」

どの職場でも、でてくる苦情は、人間なみに扱われていない、ということでした。

「朝の四時半から夜の八時半では、足がぼうになってしまう。」

「十銭もお給金をさげられては、うちなど、食べていけないのよ。」

「だからといって、工場をやめることもできない。」

――体がひとなみ以上に丈夫な私でさえ、こんなにつらいんだから、普通の人、体の弱い人など、どんなにせつないだろう。――

そうおもうとサダは、もちまえの気性から、自分たちでなんとかしなければならないと、心に誓うのでした。

日本の産業が明治になってから、きゅうにのびだしましたが、そこで働いている労働者の待遇は、お話にならないほど、ひどいものでした。

一八八三年(明治十六年)に、福岡県の三池炭鉱で火事がおこりました。

そのとき、坑内に、いっぱんの坑夫二十二名と囚人坑夫二十四名がいました。

管理の役人はそのことをしっていながら、火をけすために坑内への入口をとじて、四十六名全員がむしやきになるのを、見殺しにしました。

長崎県の高島炭鉱では、一八八四年(明治十七年)にコレラがはやったとき、会社は病気になって一日以上たったものは、まだ息をしているものでも、全部鉄板の上にのせてやいてしまったのです。

こうして全坑夫約三千名のうち、千五百人以上が、死んだり、焼き殺されたりしました。

三池炭鉱でも高島炭鉱でも、あまりのひどいしうちに、炭坑失たちは何度も暴動をおこしました。

工業でも、労働者のひどい待遇は同じでした。

このころ、工場の労働者はおよそ三十万人あまりといわれていましたが、そのうちの三分の二は、製糸や織物にはたらく女子労働者でした。

その大部分は、雨宮製糸紡績場ではたらく女工のように、人間なみの扱いをうけていなかったのです。

そのうえ政府は、一八八〇年(明治十三年)にさだめた刑法のなかに、とくに「工業妨害の罪」というものをつくり、争議をしたり、工場主にてむかったりすると、きびしい罪におとすぞ、とおどかして厳重に取り締まっていました。

「私たち女工も団結して、工場主の雨宮に、私たちの要求をつきっけようじゃないの。」

サダは、仲間のお梅、お松、お虎、お竹などに相談しました。

「こんなところにいては、ころされてしまう。みんなで、工場をやめてしまうのはどう?」

脚気が前よりひどくなって、いらいらしているお竹が、はきだすようにいいました。

「そうすれば、雨宮が困ることはたしかね。だけど、もっと困るのは、私たちじゃないかしら?

お給金がもらえなくなってしまうもの。あんたのうちだって、困るんじゃない?」

と、お梅が、しずかにいいました。

「そしたらさ、よその工場へうつればいい。」

と、お竹はあとへひきません。

「わたしなんか、お給金をまえがりしているから、どうにもならないのよ。」

と、お虎は、ちょっとさびしそうにいいました。

「お竹ちゃん、私がまえにもいったように、甲府ではどの工場も、にたりよったりよ、ひどい扱いは。

彼らは、同盟を結んでいるんだからね。」

サダの言葉で、お竹は口をつぐみました。

しばらく沈黙がつづいたあと、お梅がいいました。

「私たちは、働かなきや、一家がうえてしまう。

地主に小作料をおさめてしまうと、一年分の食いぶんさえのこらないんだからね、私の家など。」

「それは、みんな同じ。貧乏百姓の娘なんだからね。」

と、お松がいいました。

「雨宮工場を、もっと働きいい場所にすることを考えたら?」

というお虎の言葉をうけるようにして、

「そう、そう。そのためには……。」

と、サダは、ちょっと言葉をきってから、つづけました。

「雨宮が、私たちの要求をききいれてくれるまで、工場へいかないの。

総体で仕事を休むっていうのはどう?」

サダは、前々から考えていたことを、なにげないふりをして提案しました。

学校なり職場なりをみんなで一緒に休むことを、そのころ“総体休み”といっていました。

職場の労働者が、同盟して総体休みをすることは、いまでいえば、ストライキをすることです。

「そんなことで、雨宮がいうことをきくかしら?」

お竹は納得がいかない、という顔つきでいいました。

「大丈夫だとおもうわ。私たち全部が約束ごとをまもり、だれになんといわれても、どんなにおどかされても、絶対に、仕事につかなければね。

私たちが総体で仕事をやすめば、雨宮は、一日に何千円も損するのよ。」

サダは、ひとことひとこと、かんでふくめるように、ゆっくりしゃべりました。

お梅は、すこし、きおいこんで、

「そう。きっとそうにちがいない。あんなに欲の皮のつっぱった雨宮が、一日に何千円も損する、私たちの総体休みをつづけさせるはずがないわ。」

と、サダの提案に賛成しました。

お松もお虎も、最後にはお竹も、サダの提案に賛成しました。

③ ストライキは勝った

|

|

六月十三日、仕事をおえた百名あまりの、雨宮工場の女工たちは、家路をいそぐようなふりをして、暗闇のなかを、町はずれの寺に集りました。

子持ちや特別用事のあるものをのでいて、女工のほとんど全員が集っていました。

「みなさん、くたびれているところを、ごくろうさん。」

サダが口をきりました。

「雨宮のひどいやりかたに、私たちのだれもが、強い不満をもっています。

私たちは、一人一人では、雨宮のてさきの監督がこわくて、何もできません。

けれども、私たちが全員、がっちり団結して雨宮にぶつかれば、私たちの要求を通すことができるとおもいます。」

サダは、たくさんの人のまえで、こんなにすらすらしゃべれるとは、おもっていませんでした。

自分でもおどろきながら、しゃべりつづけます。

「そこで、これまでみなさんからあつめた苦情を整理して、つぎのような要求にまとめてみました。

一つ、始業時間を、まえより一時間おくらせて、六時からとする。

一つ、日給をもとの三十二銭にもどす。

一つ、そのほか、待遇をよくする。

どう、みんな?」 |

サダのまとめをきいて、寺の本堂せましと集った女工たちは、「ワァーッ」「キャーッ」と、叫び声をあげました。

うまくまとめられていたからです。

しずまるのをまって、サダはつづけます。

「この要求を通すために、私たちは、このお寺にこもって、総体で仕事を休むことにします。」

サダが提案しました。

「それは、いつから?」

だれかがききました。

「明日からがいいと思うけど。」

サダがこたえました。

「それがいい。“善はいそげ”だ。」

「いや、“先んずれば敵を制す”よ。」

本堂は、若い娘たちの熱気で、むせかえるようでした。

「ちょっと、みんな。よくきいてよ。」

お梅が、立ち上がっていいました。

「私たちの要求を通すためには、団結が大切よ。

明日からは、だれがなんといっても、絶対に仕事につかないこと。いいね。」

「わかった!」

「裏切者をだすなっ!」

口々にさけびました。

翌六月十四日、午前四時半。

いつものように、始業の合図の汽笛が、夜あけの空にひびきわたりました。

けれども、一人として仕事につくものはおるか、工場にちかづくものもいませんでした。

一日じゅう、雨宮の工場は、火のきえたようにしずかでした。

翌六月十五日、だれも工場に入りません。

雨宮喜兵衛は、監督たちをあつめて、どなりちらしていました。

「バカものめが。それで、おまえたちの役目がつとまるとおもうのか。

女工らが、総体で休むというのに、だれも気がつかなかったとは、なにごとだっ!」

監督たちは、下をむき、首をすくめていました。

さっそく、雨宮の使いとして、監督が数人、女工たちのいる寺へむかいました。

「俺たちが中にはいって、なんとかかたをつけてやるからな。

そうむきにならずに、仕事をはじめてくれんかいや。」

「警察がでてきたら、おまえたちはみんな、しょっぴかれるんだぞ。」

なだめても、おどしても、女工たちの団結はゆるぎませんでした。

雨宮は、女工たちのがんとした態度におどろき、そして、あわてました。

十六日、工場の代表として、監督がやってきました。

なんとか、ことをおさめるために、話合いをしたい、と申し出ました。

サダら、女工の代表数人が、あいました。

サダは何もいわずに、ただ、要求書をしめしました。 |

|

「ここに書いてあることを承知したら、いまからでも仕事につきます。」

よこあいから、お梅が、きっぱりといいました。

夕方、また、雨宮の使いが、寺へ走りました。使いの者がしめした書付には、

“おまえさんがたの要求は、承知した。あすの朝から仕事についてくれ。

始業は六時からとし、紿金はもとにもどす。

そのほかの待遇については、おまえさんがたと相談のうえ、おいおい考えていく。

明治十九年六月十六日

雨宮喜兵衛 印” |

となっていました。

「バソザーイー」

「勝った!」

「雨宮が、こうさんした。」

寺の境内に集っていた女工たちは、口々にさけびました。

これが、日本で最初といわれるストライキでした。

雨宮製糸紡績場のストライキは、沢野井(さわのい)製糸、丸山(まるやま)製糸、長田(おさだ)製糸と、甲府のほかの工場へ、糸をひくように伝わっていきました。

8 板垣退助の外遊 top

① 「板垣死すとも、自由は死せず」

「我々は、人民みずからかさめる政治をもとめ、政府が人民をおさえようとする政治には、断固として反対しなければならぬ。」

板垣退助かそういいおわると、熱狂的な拍手がおこりました。

板垣は、白いハンカチを取り出して、ひたいの汗をぬぐいました。

一八八二年(明治十五年)四月六日、岐阜の中教院という、神道の建物でのことです。

去年、自由党をつくり、自由党総理になった板垣退助は、地方にでかけて、自由と民権のとうとさ、憲法と国会による政治の大切なことをはなしてまわっていました。

きのう名古屋から岐阜に入り、今日は長い旅のつかれにくわえて、風邪ぎみでしたが、彼をむかえる懇親会に出席したのです。

演説がおわると板垣はぐったりとして、また、ひたいの汗をハンカチでぬぐいました。

「閣下、お疲れのようですが……。」

東京からいっしょにきた内藤魯一が、心配そうにたずねました。

「うむ。わしは、これで帰らせてもらおう。宿へかえって、少し休めばなおるだろう。」

「それでは、私たちも。」

「いや、それはいかん。せっかくの懇親会だから、君たちは残っていたほうがよい。」

板垣は、見送りのものにかるく会釈して、一人玄関をでました。

もう日はおちて、夕闇がただよい、目のまえにそびえる金華山が、うすむらさきにけむっていました。 |

|

おもてにむかって二、三歩あるきだしたときです。

「国賊っ!」

おどりでた一人の男が、短刀をふりかざしながら、板垣めがけておそいかかりました。

「なにをするかっ!」

板垣は、ひじで男の胸をうちました。

男は、よろめきながらも、また板垣の胸をひとつきしようと、かけよりましした。

板垣は男の手くびをとろうとしました。

だが、そのとき、短刀は板垣の左の胸にふれ、彼が身をひいたとたん、まっかな血がさっと流れてました。

男はなおも短刀でつこうとし、板垣はその短刀をうばおうとしました。

彼の手は傷つき、血まみれになりました。

内藤魯一(ろいち)がかけつけてきたのは、そのときです。彼は男の首すじをつかまえて、

「こいつ!」

いっきに、押し倒しました。

短刀はキラリとひかって、空にとびました。

「閣下!」 |

|

小室信介にだきかかえられた板垣は

「手の傷はかるい。だが、胸をふたつきやられている。死ぬかもしれぬ。」

「しかし、お声はかわっておりません。胸の傷がふかければ、呼吸が変るはずです。」

そういわれて、板垣は、傷はあさいのだとおもい、ほっと安心しました。

“板垣、おそわる!”

そのニュースは、たちまち全国にしれわたりました。

岐阜県下の自由党員はもちろん、あちこちから党員がかけつけました。

岐阜県令の小崎は、内務卿あてに電報をうちましたが、板垣は政府に反対するやつだからと考えて、見舞いにいこうとはしませんでした。

新聞も、この事件を書きたて、十一日の『大阪朝日』は、つぎのような文をのせました。

「大野宰次郎氏がかけつけて、板垣君をひしといだきつつ、“ああ残念なるかな”と一声叫んで、涙は雨のごとく、……

板垣君はこの声をきき、こうべ(あたま)をめぐらして、しずかにいった。

| “なげきたまうな、板垣は死すとも自由はほろびませぬぞ”と。 |

ああ、この一言は、我々自由家の記念として、後世につたえるべきものである。……」

この『大阪朝日』にのった板垣の言葉が、いつのまにか、「板垣死すとも、自由は死せず」

という名文句になって、世につたえられました。

小崎がうった電報は、つぎの日の昼、宮中の会議のさいちゅうにとどきました。

参議山県有朋から報告をうけた明治天皇は、

「板垣は国家につくした男だ。すてておくべきではない。」

と、侍従と侍医(天皇のおつきのものとおつきの医者)をすぐさしむけるように命じました。

第二報は、板垣の傷はあさいことをしらせてきたので、侍医はとりやめて、侍従だけが見舞いにいくことになりました。

「侍従が見舞いにくる? そんなものは追い返してしまえ。」

「閣下を暗殺しようとしたのは、政府のやつらだ。」

自由党員は、そういって、いきまきました。

天皇の使いがくるときいて、あわててかけつけた県令の代理も、追い返されてしまうありさまです。

十三日、西四辻(にしよつじ)侍従が岐阜につき、板垣がとまっている玉井旅館にやってきました。

内藤魯一や小室信介らは、なおも追い返そうといきまいたのですが、板垣はすっかり感激して

「ありがたいことだ。何とありがたいことではないか。」

床の上にきちんとすわって、侍従から見舞いの言葉をうけました。

板垣をおそった男は、相原という小学校教員でした。

彼はその場でとらえられ、裁判では無期懲役の判決をうけましたが、のち憲法発布のとき、特別のゆるしをえて、監獄(刑務所)をでました。

板垣の傷は、十日ほどでなおり、四月十五日、一行は岐阜から彦根にむかいました。

彦根では自由党の集会があり、そのおり、板垣は党員だちと琵琶湖に舟をうかべてあそびました。

舟には、「自由万歳」と書いた大きな旗が、風にはためいていました。 |

|

② ヨーロッパへ

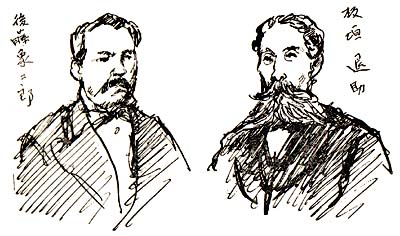

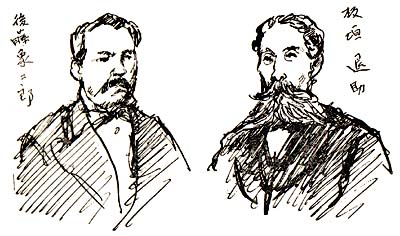

その年の夏、後藤象二郎の家で、板垣はおもいがけないことをいわれました。

「どうだ、板垣、洋行しないか。」

「洋行?」

板垣は、けげんな目で後藤の顔をみつめました。二人とももと土佐藩の出身で、少年時代から、板垣は後藤を「やす」とよび、後藤のほうは板垣を「いのす」とよびあった仲でした。

新政府になってからは、ともに参議をつとめ、『民選議院設立建白書』にも、一緒に名をつらねています。

「そう、洋行だ。維新いらい、外国のことをしらねばならんというて、みんな、でかけておる。岩倉さんもいかれたし、木戸や犬久保もいった。伊藤も、いま憲法の勉強にいっておる。

ところが、おまえも、おれも、まだ外国というものをしらない。」

「……。」

「どうだ、いかんか。」

「いや、それはできん。自由党をつくってまもないのに、総理(総裁)のわしが留守にするわけにはいかん。」

「だからこそ、いけというのだ。政府が憲法調査のために、伊藤をヨーロッパヘやったというのに、自由党総理ともあろうものが、外国の憲法もしらず、議会のようすもわからないでは、話にならん。」

「……。」

「おもいきって、決心したらどうだ。」

けれども、板垣の決心はつきませんでした。

二、三日して、後藤が板垣の家にやってきました。

「どうだ、決心はついたか。」

「おまえは、洋行、洋行とかんたんにいうが、金がかかる。わしには、そんな大金はない。自由党にもない。」

「金があれば、いくか。」

「……。」

「金なら、ある。」

「おまえがだすのか?」

「俺ではない。金をだそうというやつがいる。」

「だれだ?」

「いまは、いえない。だが、きれいな金だ。」

板垣は、金があるなら、外遊してもよいと思いました。

そこで、彼は自由党本部で、馬場辰猪(たつい)や大石正巳(まさみ)らに相談しました。

「なにをいわれます、総理。」

二人は、つよく反対しました。

「我々の運動は、いまが大切なときです。

政府は自由党のちからをおさえ、おりあらげっぷそうとしているではありませんか。

総理が外遊だなんて、とんでもないことです。」

「だが、政府はこの春、伊藤をヨーロッパにやった。この板垣も、まけてはおれん。

外国の憲法や議会を、この目でたしかめねばならん。」

「それはわかります。しかし……。」

「金なら、ある。」

「どこからでるんです。」

「後藤がひきうけておる。」

「後藤さんのいうことなんか、あてになりませんよ。なにか、たくらみがあるにきまっています。」

「いや、後藤とは子供のころからの友だちだ。あいつは信用できる。」

二人があやしいとにらんだとおり、後藤象二郎が外遊をすすめるうらには、政府の計略がありました。

伊藤博文は、出発にさきだって、井上馨(かおる)にたのんだのです。

「板垣を、ぜひ洋行させるようにしてほしい。あいつが洋行すれば、自由党の気勢はよわまる。

それだけではない。自由党があこがれるフランスの、実際のようすをみせたら、板垣の気持もかわるにきまっている。」

そこで井上は、三菱の岩崎弥太郎に金をださせようとして交渉する一方、前から洋行したがっている後藤象二郎に、話をもちかけました。

後藤はよろこんで、

「金のでどころさえ、自由党員にもれなければ、かならず板垣にうんといわせましょう。」とこたえました。

ところが岩崎弥太郎が、証文を書け、担保(借金のかた)はなにかとうるさくいうので、井上は三井に金をださせることにしました。

三井は、陸軍省御用の契約が今年できれるので、契約をあと三年のばしてくれれば、二万ドルだすといいました。

九月十八日。自由党本部で、馬場・大石の二人が、板垣につめよっていました。

「洋行の資金は、蜂須賀候からでたとかなんとかいうとるが、それは、事実とちがうではありませんか。」

「ばかなことをいうな。」

「ちゃんと、証拠がありますよ。

このあいだ、後藤さんの家で密談しているとき、女の姿に変装したものが、つぎの間で全部きいてしまったんですよ。」

「そんなことは、わしはしらん。」

「とにかく総理は、後藤さんではない、後藤さんをあやつるものに、おどらされているのです。」

つぎの日。自由党本部は、大荒れに荒れました。板垣の頑固さに、馬場と大石は、かんかんに怒りました。

「総理、あなたはばかです!」

「この板垣の、どこがばかだ!」

「ばかです! まんまと井上らの計略にかかり、金にまよって、なおも洋行を主張する。

自由党総理として、はずかしくないんですかっ!」

「だまれ! 板垣はこれまで、金にまよったおぼえはないっ!」

怒った馬場と大石は、板垣の腕をねじあげ、なぐりつげようとしました。

そばにいた党員が、やっとのことで二人をおさえつけました。

自由党の東京部会は、臨時に集会をひらき、つぎのことを決議しました。

一、総理の洋行は、自由党を不利にするものであるから、やめてもらいたい。

二、もし、どうしても洋行するなら、我々は総理とみとめない。総理をやめてからでかけてもらいたい。

けれども、板垣は自由党の常委員会を開いて、この決議の中心人物、馬場辰猪と末広鉄腸(てっちょう、重恭)を自由党からおいだし、外遊をみとめさせてしまいました。

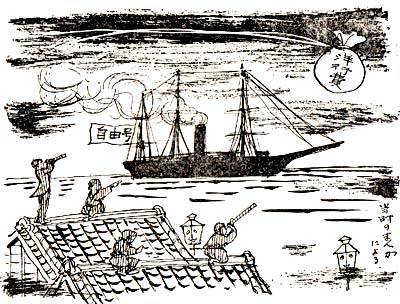

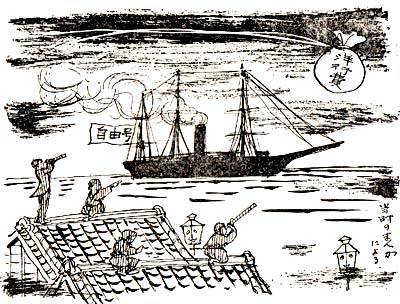

十一月十一日、伊藤博文の一行に八ヵ月おくれて、板垣と後藤はフランス船ボルガ号の人となりました。

「みろ、板垣、陸地がだんだん遠くなる。我々の外遊は、夢ではなかったぞ。」

後藤は、一人ではしやいでいましたが、だまって陸地をみつめている板垣に気がつくと、

「板垣、なにを考えている。自由党が心配なのか。」

「きがかりでない、といえば嘘になる。」

板垣は、つぶやくようにいいました。

フランスのパリでは、伊藤博文がつれていった西園寺公望(きんもち)が、二人をむかえました。

ベルギーで伊藤にあわせて、板垣の気持をかえさせるためでした。

イギリスのロンドンでは、公使の森有礼(ありのり)が板垣に働きかけました。

それでも板垣は、クレマンソーやビクトル・ユーゴーなどの政治家や学者をたずねて、議会政治というものを知ろうとつとめました。 |

|

けれども板垣退助の外遊は、自由党の中だけでなく、政党どうしのもめごとにも火をつけていました。

まえから競争相手だった改進党は、板垣の外遊をはげしくせめて、

「自由党は自由民権を口にするが、実際には政府からかねをもらっている、にせものだ。」

と新聞に書きたて、自由党のほうでも、改進党の大隈重信が三菱とむすびついているとして、

「改進党こそ、三菱とぐるになっている、にせものだ。」

「にせもの、改進党をほろぼすべきである。」

「海坊主(三菱、岩畸弥太郎のあだな)を退治せよ。」

と書きたてました。政党どうしのけんかを、一番よろこんだのは、もちろん政府でした。

自由民権運動にたいする政府のおさえつけは、いっそうはげしくなりました。

板垣が外遊の旅にのぼった翌月、福鳥事件がおこり、翌年三月には高田事件がおこりました。

自由党はこの事件ではげしい攻撃をうけ、政府がだした集会条例で地方との連絡をたたれて、ばらばらになりそうでした。

③ 自由党の解散

板垣退助がかえってきたのは、そのころでした。彼は歓迎会の席で、外遊の感想をのべました。

「今回の外遊で、おどろいたことがふたつある。

そのひとつは、ヨーロッパでは生活がおおいにすすんでいることである。

その二は、生活の進歩にくらべて、政治が多いに進歩していないことである。

わが国の状態は、全くヨーロッパとは反対で、生活は大変おくれているが、政治のほうはむしろ進歩しているものといわねばならない。」

かって伊藤愽文がいったとおり、板垣退助は、あこがれのフランスヘいってみ、実際のありさまは、彼が考えていたこととはちがっていることに、がっかりしたようです。

「板垣をはじめ、自由党の幹部たちが考えているような、なまぬるいやりかたでは、政府にてむかうことはできない。」

自由民権の戦いは、血みどろなものになっていきます。

自由党の幹部のなかにも、解散したほうがいいという意見が、しだいにつよくなってきました。

一八八四年(明治十七年)十月二十九日、大阪北野の大融寺(だいゆうじ)で、自由党は大会をひらきました。

板垣は、東京から汽車で大阪にむかいました。

――解散するほかはない。――板垣の気持は、きまっていました。

十五万の党員を代表して、全国から集った百余名をまえにして、彼は演説をしました。

「私は、自分にできるせいいっぱいのことをつくしてきた。

しかし、党の内部はまとまりをなくし、政府のおさえつけは、ますますきびしくなってきた。

わたし自身も疲れはてた。私は、いま、自由党を解散して、故郷にかえり、まずぐっすりとわかりたい。

そして、また、のちの日のために用意したい。」

大会は、解散をきめたあと、国会の開設をもっとはやくしてほしい、という建白書をだすことにしました。

それは、植木枝盛(えもり)が書いたものでした。

「自由党をつくって三年か。しかし、これでいいのだ。」

板垣の顔には、さびしさと、それ以上に、ほっとした色がうかびました。

「板垣生きて、自由(党)は死せり。」

やがて、そんな言葉が、人々の口にのぼりました。改進党もまた、形ばかりのものになっていきました。

けれども自由党はなくなっても、自由と民権をかちとろうとする運動は、まずしい人たちを中心に、たゆまずつづけられていきました。

自由党解散のころ、秩父困民党(こんきゅうとう)が、はげしい戦いをおこします。

一方、板垣からすこしおくれて帰国した伊藤博文は、憲法をつくる準備をすすめ、国民からえらばれた議員からなる衆議院をおさえるために、貴族院をつくることを考えていました。

そこで、新しく華族令を天皇の名でさだめました。

新しい華族は、公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵の五つで、もと薩摩藩の出身者は二十九名、長州藩の出身者は二十三名と、ふたつの藩の出身者が半数をしめました。

伊藤博文・山県有朋・西郷従道・大山巌などは伯爵となり、板垣退助・後藤象二郎・大隈重信などは、はずされました。

その板垣のところに、

「伯爵の位を、ありがたくおうけするように。」

というしらせがあったのは、三年後の一八八七年(明治二十年)五月のことです。

そのかげには板垣を華族にして自由民権運動から手をひかせようとする、伊藤博文の考えがあったのでしょう。

「せっかくですが、お断わりします。」

板垣は、そう返事をしました。だが、再び命令がとどきました。

「天皇陛下のご命令とあらば、これ以上、お断わりするわけにもいきますまい。」

板垣は伯爵となり、また後藤象二郎、犬隈重信も伯爵となりました。

「俺とおまえは、いつも一緒だ。なあ、板垣伯爵どの。」

後藤は、そういって笑いました。

一八八九年(明治二十二年)二月十一日、大日本帝国憲法が発布されました。

その日、板垣退助は、

「われら同志は、自分からすすんで犠牲になり、ついに血をもって憲政を生みだしたのである。」といいました。 |

|

けれども憲法の中身は、大勢の人々が犠牲になり、血を流してまでかちとろうとした自由と民権から、ずいぶんかけはなれたものでした。

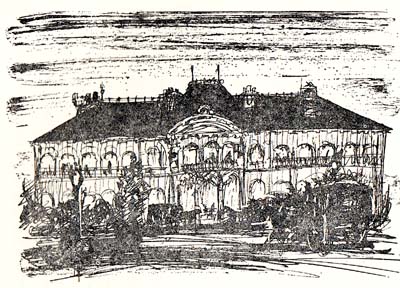

9 鹿鳴館(ろくめいかん) top

① 夜会の少女

日のくれた丸の内の通り、ゆくてには日比谷の森が黒ぐろとしています。

一八八三年(明治十六年)十一月二十八日のことです。

六時をまわったというのに、今夜はいつになく、日比谷の方角にむかう車の流れがたえません。

馬のひづめと車輪の音をのこして、馬車がかけぬけていきます。

「あらよっ!」という威勢のいい車夫のかけごえとともに、人力車の黒い影がはしりさります。

新橋ステーションから日比谷が原につうじる道路を、川の流れるようにつづく馬車や人力車には、横浜から汽車でやってきた外人たちが、期待に胸をはずませながらのっていました。

車上の着かざった日本人たちも、みないちように興奮で、頬をほてらせていました。

シルクハットに燕尾服の紳士のわきには、ウエストをきつくしめあげたドレスに、はねかざりのついたボンネットをななめにかぶった貴婦人かのっています。

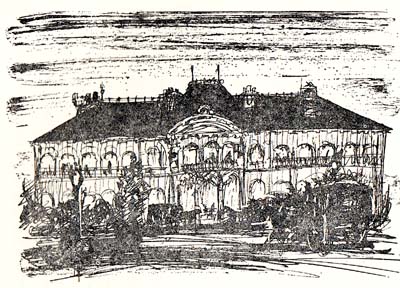

闇につつまれた日比谷ヶ原とむかいあった内山下町(いまの東京都千代田区内幸町山下門内)の一角に、真白な建物が、不夜城のようにひかりかがやいています。

イギリス人コンドルの設計によって、三年がかりでつくりあげた鹿鳴館(ろくめいかん)です。

ながれるような馬車も人力車も、この鹿鳴館にむかって、いそいでいるのでした。

「お母さま、今夜の鹿鳴館の開館式には、みなさま、私たちのように、洋装でいらっしゃるの?」

真赤なきぬのドレスに身をつつんだ十四、五歳の少女がたずねました。

でかけるまえに、ギュウギュウしめっけたコルセッ卜が、きつくてたまらないようすです。

「そうですよ、歌子。 今夜は井上外務卿(のちの外務大臣)さまのおまねきの夜会(パーティ)で、お客さまには外国の方々も大勢いらっしゃいます。

井上伯も“男女とも洋装のこと”と、わざわざお達しをだされたとか……。 それでなくても、夜会に和服などででかけたら、わらわれてしまいますよ。」 |

|

少女の母は、うすいブルーの上衣に、こい紺地に金糸でぬいとりをしたスカート、同じ色に白のレースでかざりたてたボンネットをかぶっています。

鹿鳴館へいそぐ二人乗りの人力車の上の母と少女は、話をしながらも、気は鹿鳴館の夜会へととんでいました。

「大臣方の奥さまやお嬢さまは、さぞきれいになさって、おでかけでしょうね。」

少女は母のほうをむいて、ためいきをつくようにいいました。

「そうでしょ。でもね、歌子。ひとさまから見れば、私たちだって、きっとりっぱに見えますよ。

うちのお父さまは商人だといっても、そのへんの小あきんど(ちいさな商人)とちがって、政府の御用をうけたまわる大切なお役がらですがらね。

高貴な方々にまじっても、はずかしいことはすこしもありませんよ。」

二人をのせた人力車は、ひの木葉に菊の花をちらし、さらに大きな日の丸でかざりたてたアーチをくぐり、真白な建物の前庭にとまりました。

「お母さま、きれいっ! あれはなんでしょう?」

と、少女のゆびさすほうには、建物を中心にして左右の通路に、豆ランプの列が、美しい光の線をえがきながらつづいていました。

「ほらごらん。夜だというのに、『鹿鳴館』という文字が、こんなにはっきり読めますよ。」

母に、そういわれてみあげた少女は、またおどろきのこえをあげました。

「あそこのガス燈のあかるいこと! あの光が『鹿鳴館』の文字をかがやかせているのね、お母さま。」

車からおりた二人が、ものめずらしげにキョロキョロしているとき、玄関は車からおりたった人たちで、いっぱいになりました。 |

|

「さあ、これからは、お行儀よくしてくださいよ。」

母は、こごえで少女に江意しました。

玄関は、婦人たちの色とりどりの服装と、はずんだ笑い声で、花かごと鳥かごを、一度にひっくりかえしたようかにぎやかさです。

車は次々に客をはこび、客は男女それぞれひかえ室に案内されて、夜会のはじまるのを、いまかいまかと、胸をはずませてまっていました。

午後八時、二階の大広間では音楽が流れだしました。

マズルカの曲につれて舞踏会(ダンス・パーティ)がはじまったのです。

天井の大シャンテリヤが、力ットグラスに反射して輝き、その下におどるいく組かの男女のかげをうつしだしています。

外国人のいく組かは、ながれるようにおどり、日本人のいく組かは、ややぎこちなくおどっています。

きぬずれの音が耳をくすぐり、香水のにおいが鼻をつきます。

「あっ、あの方、イギリス艦の艦長さまよ。」

おどる人たちのまわりで、たのしそうにみている人々のなかに、ざわめきがおこりました。

外国の海軍士官が数人、大急ぎではいってきました。

先頭の士官は、金糸でかざった上衣に、いくつもの勲章をつけています。

彼らは、興奮で上気している少女とその母のすぐまえをとおっていきました。

外国の海軍士官を通すためにあけられた道のむこうに、小柄な紳士が、いそぎ足でやってきました。

「歌子、あの方が外務卿の井上伯爵さまですよ。」

母にそういわれて、海軍士官の姿をおっていた少女の目は、井上外務卿にうつりました。

彼は、艦長にちかづくと、握手をし、なにやら話合っています。

やがて、艦長は、井上外務卿からはなれると、そのあとにつづく、藤色の地に真珠をちりばめたドレスを美しくきこなした貴婦人にちかづきました。

少女の目は、その二人にすいつけられていきました。

貴婦人が長い白の手袋をした手をさしだすと、艦長は、その手を、自分の右手でかるく支えるようにもちながら、ひざをすこしおりました。

「ヨーロッパ式のご挨拶って、ああするのかしら?」

少女は、母のほうを振り返りましたが、母は、それにはこたえず、しばらくしてからいいました。

「あのお方が、井上伯爵夫人ですよ。

なんとお美しい!」 |

|

その言葉がおわらないうちに、

「ドドーン、パチパチ……。」と、庭のほうからひびきました。花火がはじまったのです。

光の線が菊や柳をえがき、星をきらめかせて、つぎからつぎへと、夜空をいろどっていきます。

大広間の音楽と舞踏、屋外の花火、開館式の夜会は、最高潮にたっしていました。

十時ごろ、階下の大食堂で会食がはじまりました。ごちそうは正座して食べるものときめていた、この少女にとって、これはまためずらしい立食でした。いくつものテーブルに、いろいろのごちそうをもりあげた大皿がならび、客はそれぞれこのみにまかせて、小皿にとって食べるのです。

食後は、また二階で舞踏がはじまりました。たまつきもはじまりました。ソファーに腰をおろして、しゃべりあう人もいます。夜はしだしにふけていきますが、建物のなかは、不夜城のように、ひかりかがやいていました。

「すてきだったわ! お母さま。」

帰りの人力車の上で、少女は、興奮からさめぬ頬のほてりを、両の手のひらでおさえながらいいました。

「このつぎのおまねきまでに、ダンスをならっておきましょうね。」

はじめての経験で、母も興奮からさめていませんでした。ことに母は、上流社交界の仲間入りができたことに、たいそう満足していました。

② 車夫の陣八爺さん

「読売壮士(よみうりそうし)だ、読売壮士がきだぞ!」

子供たちがかけていきます。

なにごとかとふりかえった人力車夫の陣八爺さんの目に、奇妙な姿の二人の青年がうつりました。

着ながしの白かすりにふとい帯、あみがさをかぶり、素足にほおばの高下駄といういでたちの二人は、肩で風をきるようにやってきます。

――ああ、歌うたいの若い衆か。――

道ばたで客まちをしていた陣八爺さんは、きせるの火をポンとすてて、たちあがりました。

二人の青年は町角にたちどまり、腰に手をあてて、大声でうたいはじめました。

民権論者の 涙の雨で

みがきあげたる 大和胆(やまとだましい)

国利民福増進して 民力休養せ(しなさい)

もしもならなきや ダイナマイト どん |

歌というよりは、調子のいい演説とでもいえそうなものです。

肩をいからせ、こぶしをふりまわし、怒りを爆発させるようなはげしさで、どなっています。 |

|

「そうだ! 若い衆、威勢よくやれ!」

爺さんは、おもわず声援をおくりました。

「もしもならなきゃ ダイナマイト どん。」

まわりの子供たちもまねて、声をはりあげます。青年たちは、うたいおえると、

「賛成の諸君は、これをもっていきたまえ。」

と、手にもったすりものを高くかかけてみせました。

『自由演歌』と表紙に書いた、一部一銭のそまつなすりものは、まわりの人垣から、「俺にも、私にも」と手がでて、たちまち売りきれてしまいました。

政府がきびしく言論を取り締まるので、おもうように演説のできなくなった自由民権派の青年たちのなかには、町へでて、演説よりはわかりやすい演歌で、人々にかたりかけ、うったえかけようとしました。

こういう青年たちを読売壮士といい、演歌は壮士節とよばれました。

歌の内容はむずかしく、子供はもちろん、大人にもなかなかわかりにくいものでした。

けれども、政府への青年たちの怒りは、きいていて共感できました。

文字など読めない陣八爺さんも、そのはげしい調子に、胸のすく思いでした。

近頃は、陣八爺さんにとって、おもしろくないことが、多いようです。

ひげをはやした役人のいばりよう、西洋かぶれをした連中のとくい顔、みな、爺さんの気にいらないものでした。

けれども、爺さんの人力車を利用してくれる客といえば、そんな連中が多いのです。

たまに、そこらの小あきんどなどが客につくと、さっそく、不満をぶちまけるのでした。

「ねえ、お客さん。異人のサルまねをして、ええい文明開化でございと、一人前づらをしている。

ありゃ、一体なんてすね。」

「おや、おじさん、なかなかいいことをいうじゃないか。」

客のなかには、あいづちをうつものもいます。また、ものしりがおに、爺さんに知識をふきこんでくれる客もいます。

「とっつぁん、今夜も鹿鳴館じゃ、夜会だよ。来月は、鹿鳴館で大バザーがあるってさ、ここに書いてあらあね。」

「おっと、そのバザーってやつは、なんでござんすね、お客さん。」

「大臣の奥さん方のつくったものを売るのが、バザーっていうんだとさ。」

鹿鳴館にもよおしがあるときは、陣八爺さんのかせぎどきです。

着かざった紳士・貴婦人は、車賃のほかにこころづけをくれることもあります。

気にいらぬ客だが、陣八爺さんにとって、客は客です。

「ちえっ、なりばかり異人の真似をしても、中身はおいらとかわりゃあしねえ。」

陣八爺さんは、はきすてるようにつぶやきます。

はなやかな客をのせてかえる下町の長屋は、江戸とよんだ二十年まえとかわらぬ貧乏暮し。

文明開化も夜会も、どこの国の話やら……。

――べらぼうめ、ものばかり高くなりゃあかって、めっぽう暮しにくくなってきた。――

こうおもうと、鹿鳴館のさわぎがばかばかしく感じられ、むしょうに腹たってくるのです。

読売壮士たちは、そんな気持をずばりといいあててくれるようにおもいました。

「ねえ、お客さん、わたしゃ、げせないんですよ。

娘っ子が夜会だか舞踏会だかに夢中になるのは、まあ仕方がないとして、政府のおえら方まで、ああ夢中になるってのは、一体、どういうわけですかね。

伊藤公や井上伯が主人役だって話だが……。」

爺さんは、学校の先生らしい客に、話しかけました。

「爺さん、わかるかな。あれは、みんな条約改正のためたんだよ。

将軍さまが結んだ条約は対等ではない。日本は外国にたいして損をしている。

日本にいる外国人が罪をおかしても、日本の裁判官がさばくことはできない。

舶来品、つまり外国からはいってくる品物にかける関税(税金)を、日本がきめることはできない。

一口にいって、こんなことかな。とにかく、ひどく不平等なのだ。」

「へえ、不平等だってえことはわかるような気もしますがね、それが鹿鳴館と……。」

「そこでだ。その不平等な条約を対等なものに改正するには、まず、なにごとも日本は外国なみにならなければいかん、というので鹿鳴館をつくって、やれ夜会だ、やれなんだと、西洋の……。」

「おっと、わかった。西洋のまねをするってんでしよ。

だがね、なりばかりまねて、それで、条約改正ができるんで……。」

「おお、爺さん、その言葉は政府の連中に、きかせてやりたいね。」

陣八爺さんは、このお客さんと、えらく気があったもんだと、車をひくうでに、いちだんと力がはいるのでした。

――政府のおえら方からサルまねをしていたんじゃ、日本は、外国からますますばかにされるんじゃあるめえか。――

陣八爺さんは、どうもそんな気がしてなりません。

すると、爺さんがのせた、鹿鳴館へかよう日本人の気どる姿がばかばかしく、また、外国人の顔つきが、日本人のサルまねをあざわらっているように思えてくるのでした。

③ 井上伯の退陣

梅雨空が、いつはれるともなく、うっとうしく、たれさがっています。

一昨年(一八八五年、明治十八年)、それまでの太政官制度が内閣制度にあらためられ、外務卿から外務大臣となった井上伯爵は、うかないかおつきで、大臣室のいすに、腰をおろしていました。

このところ、井上外相は、おもいどおりにいかぬことがおおく、なにかとゆううつです。

ことに、去年の第一回の条約改正会議このかた、国民には秘密にしてきた条約改正の交渉が、いっこうにすすまないことで、頭をいためていました。

明治の新しい政府ができると、江戸時代の安政五年(一八五八年)に結ばれた仮条約を改正しようという仕事にさっそく取組みました。

けれども相手の国々は、日本のおくれていることにつけこんで、なかなか交渉におうじてはくれませんでした。

井上伯は、外務卿になると、条約改正の仕事に積極的に取組みました。

そして、会議を開くというところまでは、こぎつけたのです。しかし、あとが、うまくすすみません。

――外国公使にたいしても、できるかぎりの礼はつくしたつもりだ。

鹿鳴館の夜会も、何度やったことだろう。

そのたびに、外国公使とその家族はもちろん、横浜の居留地にすむほとんどの外国人までまねいた。

制度や習慣がおくれているといわれれば、国民の反対をおさえつけて、あらためてきた。

条約改正の中身だって、ずいぶんゆずってきたつもりだ。

ところがどうだ。ゆずればゆずるほど、彼らはつけあがる。――

ここまで考えてきた井上伯は、条約改正についての、イギリスとドイツの提案をおもいだし、同時にフランス人のボアソナードをおもいうかべました。

“1、二年後に、外国人を自由に日本国内にすまわせて、日本国民と同じ権利をあたえること。

2、法律は、西欧諸国と同じにすること。

3、外国人判事を雇い、外国人についての裁判をさせること。” |

これがイギリス・ドイツの案でした。

それをしったとき、内閲の法律顧問をしているお雇い外国人のボアソナードが、言葉をきわめて反対したのです。

「こんな条約を結んではいけません。外国人判事に外国人の裁判をやらせてごらんなさい。

彼らは、外国人に有利な裁判をするにきまっています。

こんなものを受入れたら、それこそ、日本帝国にとって、国辱的条約となりましょう。」

――国辱(こくじょく、国の恥)になるような条約……。これがもし、国民にしれたらどうなるだろう?

自由民権派は、だまっていまい。――

井上伯は、ふと不安にかられました。

そのときです。

「閣下、大変です。大変なことがおこりました。」

一人の秘書官が、とびこんできました。

「しずかにせい、騒々しい。一体、何がおこったというのだ。」

「ボアソナード氏の意見が印刷されて……。ごらんください、このとおりです。」

さしだされた印刷物を見て、さすがの井上伯も、顔色をかえました。

これはもう、世間にでまわっていると、考えざるをえません。

いま、不安にかられたそのことが、実現してしまったのです。

「こ、これは、だれのしわざだ。なぜ、このようなものが、部外にもれたのだ。」

どんなに井上伯がどなっても、秘書官は、もうしわけなさそうに、

「全くもって、わかりません。」と、頭をさげるばかりです。

井上伯は、しばらく、ぼうぜんとしていましたが、気をとりなおすと、大臣室を、あらあらしくでていきました。

――伊藤総理と相談して、なんとか手をうたねばなるまい。――

井上伯の胸のなかは、ちぢにみだれていました。

その後の事態は、井上が心配していた以上に、どんどんすすんでいきました。

一八八七年(明治二十年)七月三日、農商務大臣谷干城(たにたてき)をはじめ、政府部内にも、条約改正案反対の火の手があがったりです。

自由民権派は、もちろん、反対ののろしをあげました。

ときは、まさに、去年のノルマントン号事件のあとで、国民のうらみは横暴な外国にむけられ、国民の願いは対等な条約に改正することにおかれていたのです。

政府の条約改正案に反対するこえは、全国にひろがりました。

九月、井上が外相を辞職して、井上による条約改正交渉は、まとまりませんでした。

top

**************************************** |