|

****************************************

Index 自由と民権(その一 その二 その三 その四 その五)

|

自由と民権(その四)

10 ノルマントン号の悲劇

①見殺しにされた日本人

②裁判でも差別

③演歌にうたわれて

④保安条令 |

11 大日本帝国憲法

①ドイツ憲法をまなぶ伊藤博文

②天皇中心の憲法をめざして

③憲法発布の日

④帝国議会がひらかれる

12 日本の科学者

①豊田佐吉

②北里柴三郎

③牧野富太郎 |

10 ノルマントン号の悲劇 top

① 見殺しにされた日本人

「あっ、船が何かにぶつかったぞ!」

にぶい音とともに激しくゆさぶれながら、清一は妻のキタと息子の定造の体を、しっかりとだきしめました。

船底の船室にいる二十四名の日本人乗客たちは、午後からのしけで船酔にくるしんでいましたが、異常な衝撃に、ドキッとしました。

「あーっ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、これだから異人船なんかにのらなければよかったのに、あーっ……。」

となきわめく老婆。

「とにかく、甲板にあがってみてくる!」

と、はきすてるようにいってとびだす中年の男。

いれちがいにはいってきたのは、日本人乗客の食事の世話をたのまれている房吉でした。

「おいみんな、しずかにっ。

船はどうやら、暗礁にのりあげたようどす。

いま、ドレーキ船長以下みんなで、機間をうごかして、ひきおろしにかかっていますさかい、気をしずめて……。」

乗客たちは、きのうの午後三時、横浜の波止場をはなれてこのかた、すでに顔なじみの房吉の言葉に、やや気をとりもどしたものの、みんなの目には、不安がいっぱいこめられていました。

やがて、ギギギッと、船が岩をきしる音。しかし、船はしだいに海の中に沈んでいくような気配。

さきにとびだした中年の男がもどってきました。

「おい! みんな! 大変だ。船のどてっぱらに大きな穴があいて、どんどん海水がはいってくる。

はやく船からにげださなきゃあ、おらたちゃあ、おだぶつだぞ!」

乗客たちがわれさきに、さかまく波に現れる甲板にあがったとき、すでに救助のためのボートには、この船の乗組員がのりこんでいるではありませんか。

金モールのついた立派な帽子に服の男は、船長にちがいありません。

「おい! 船長っ、おれたちを、どうしてくれるんだっ。」

甲板から、日本人乗客はひっしになってさけびました。 |

|

船長は、英語で、何やら部下に命じました。

とめてあったロープゆるめられると、ボートは、どんどん海面にむかっておりていきます。

波にうかんだポートは、やがて本船からもはなれていきました。

「俺たち日本人を、見殺しにする気かっ。」

たまりかねて、清一がどなりました。

房吉が、こみあげてくる涙をかみしめながらロープをにぎり、ボートをにらんでさけびました。

「わしも、神戸の回漕屋にいたさかい、旦那がたのように、にげだすすべをしらんでもねえ。

そやけど、ここに泣きさけぶ“はらから”を見捨てて、一人だけたすかるわけにはいかねえ。

それが客を扱う船のりの道じゃあけに……。」

突然やってきた山のような大波は、二十歳をすぎたばかりの、頑健な房吉の体もろとも、海中にひきずりこんでしまいました。

一八八六年(明治十九年)十月二十四日の深夜、和歌山県潮の岬沖のできごとでした。

船の名はノルマントン号、横浜居留地36番館のイギリス人経営のアダム・ソンベラ商会のもち船、船長はジョン・ウィリアム・ドレーキでした。

この頃政府は、幕府がむすんだ不平等条約をあらためるために、日本を欧米の国々にまけない文明開化の国にするのだと、東京日比谷の鹿鳴館で東京や横浜にいる外国人と、日本の上流階級の男女が仲良くあそぶ、ばかばかしい騒ぎを、たびたび開いていました。

しかも一方では、井上外務大臣を日本代表として、この年の五月一日このかた、外国代表と条約をあらためる会議がはじめられていましたが、国民には全く秘密にされていました。

かっての自由党員や改進党員たちが、政府のこうした案に反対して、最初に立ちあがったのは、ちょうどノルマントン号の沈没した十月二十四日でした。

東京両国の井生村楼(いぶむらろう)で行われた全国有志大懇親会がそれでした。

集ったのは星享(ほしとおる)、中江兆民(なかえちょうみん)、末広鉄腸(すえひろてっちょう)などもと自由党の幹部が中心でしたが、改進党員の一部のものもこれにくわわり、おたがいにいままでの対立をなくし、

「こまかなちがいをすてて大きく団結しよう」といって、政府に反対する力を全国にひろげようと、誓い合ったのでした。 |

|

嵐の一夜があけると、ボートでのがれた船長以下水夫十三名、火夫十三名の一行は、紀伊の浜辺に上陸、そこの警察署にとどけてました。

いったん兵庫県の警察署にたちよったのち、神戸居留地のイギリス領事館にひきわたされました。

ボートにのりおくれた水夫十二名のうち四名は、海中にただよっているのを、さいわい熊野の日本漁船に助けられました。 これらはすべて、外国人でした。

ところが二十四名の日本人乗客、食事係の中村房吉は、ことごとく哀れ海のもくずとなってしまったのです。

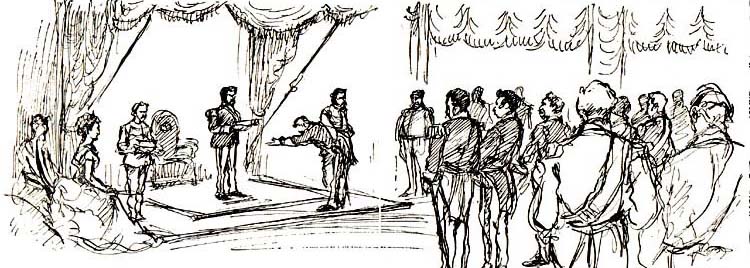

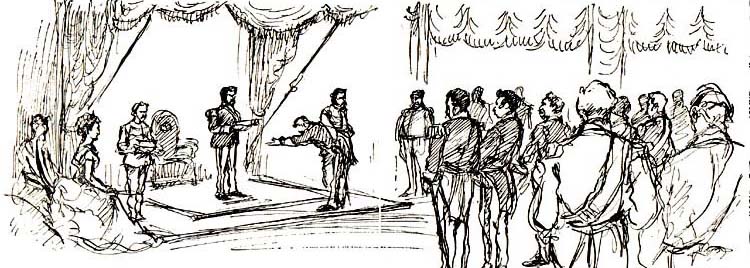

② 裁判でも差別

十一月一日から神戸のイギリス領事館で、船長をはじめ海員たちの海事審判(海上でおこった事故の裁判)が開かれました。

船長は、興奮したようすでもうしたてます。

「……私たちの船は、はげしい嵐にあい、おまけに暗礁にのりあげて船底をきずつけました。

海水はどんどん船内にはいり、これをふせぐ方法は、全くなかったのであります。

そこでボートをおろして、日本人乗客にのりうつるようすすめましたが、彼らは、これにおうじようとしない。

船はますますしずんでいく。もう一度日本人乗客にすすめたが、それでもだめでした。

やむをえず、船長以下ボートにのりうつらざるをえなかったしだいです……。」

のべおわった船長トレーキは、ホッとしたような顔をして、ゆっくりと椅子に腰をおろしました。

「おいっ、太一、この新聞読んでみなはれ……。」

「おおきに……。

『審間のおわりにあたり、船長ドレーキ氏は、全く責任ないものと認定せり』でんなあ。

これじゃあ、房吉君もうかばれまへんなあ。」

「そや。わしがかってイギリスの船員にきいた話ではな。 海上で今度のようなことがおこったときは、まず貨物を海にすてて、船をたすける。

そいでもあかんかったら、まず船のお客をたすけ、それから水夫たち船員をたすけ、一番最後に船長が船をはなれる。 これが船のりの道じゃ。そやさかい、船長がまずおぼれ、海員がこれにつづくというのが順序。

これにそむくのは、海員としてこのうえない恥じゃ、いうことやった。」

房吉のつとめていた神戸の井上回漕店では、海事審判でのドレーキ船長無罪の知らせに、主人から下男にいたるまで、けんけんがくがくでした。 |

|

「なんぼ、日本人があほじゃいうたかて、船が沈みそうになって、わが身の危ないこともわからん。

助けてやるいわれても、助けてもらおうとようせん。そんなふうてんぞろいやろか、あほらし!」

「ほんにそうじゃ。もしお客が西洋人だったら、やっぱしほっておかれたじゃろうか。

日本人は差別されとるのとちがいまっか。」

房吉の親友だった太一も、思い出したように、いいました。

「房吉はんの話じゃ、大体外国船にのりこむのは、下等の人民じゃいうことでした。

船賃も安うすむいうて、外国人は乗客扱いせんと、荷物同様の扱いじゃいうてでした。

まして、ああいう生きるか死ぬかのせとぎわ……。」

船長ドレーキが海事裁判で無罪になったという知らせは、不平等条約のもとで行われる裁判が、どんなにひどいものであるかを、国民にまざまざとみせつけました。

政府は十一月十三日、内海兵庫県知事に介して、ノルマントン号船長ドレーキを、殺人罪でうったえさせました。

ドレーキは、ただちに拘留され、やがて横浜の領事館におくられました。

十二月にはいって刑事裁判がはじまりました。裁判の結果、ドレーキは有罪、禁固の刑をうけました。

「さすがはイギリスの渋廷、公平な裁判でしたね、先生。」

ここは、東京番町(千代田区)の仏学塾(フランス語をつうじてまなぶ学問をする塾)。

塾頭は、“東洋のルソー”とよばれて尊敬されている中江兆民でした。

「あたりまえのことじゃ。

しかしもしも世論が、神戸の海事審判の、あの過失なしの判決にふんげきしていなかったら、政府も船長ドレーキをうったえなかったかもしれない。

もしも世論が公平な裁判をもとめようとしてしなかったら、はたしてイギリスは、今度のような有罪判決をくだしただろうか。どうだね。」

「とすると、この判決は、日本の国民の世論の力でかちとったというわけですね。」

「そうだ。ちょうどあのノルマントン号沈没の日、我々は、井生村楼(いぶむらろう)で、大同団結ののろしをあげていた。

わしのように、しばらく世間をはなれ、もっぱら書斉にこもって、読み書きにふけっていたものでさえ、じっとしておられないのが、最近の政府のやり方ではないか。

一方ではあの秘密外交、一方では、あの見苦しいばかりの鹿鳴館さわぎ……。」

「そこへ、今度のノルマントン号事件というわけですね。

先生、世間じゃ船長ドレーキのことを奴隷鬼(どれいき)とよんでにくんでいますよ。」

「そうだ。この悲劇の犠牲者二十五名をとむらうのに、このうえない道は、本当に平等な立場にたった条約を戦い取ること、つまり国権の回復の実現だろう。

しかしそのためには、我々は、こういう事件がなぜおこったかを、もっともっとわかりやすく、国民大衆に知らせなくっちゃあいけないな……。

演歌とか芝居とか、そのほかさまざまなやり方でね……。」

③ 演歌にうたわれて

事件の翌年、一八八七年(明治二十年)の初夏、浅草の観音さまの境内、ひょうたん池のほとりに、今日も書生姿の壮士たちが、小さいビラ本を片手に、とおりすがりの人たちを相手に、演歌をうたっています。

岸うつ波の音たかく

夜半のあらしにゆめさめて

青うなばらをながめつつ

わがはらからはいずこぞと

呼べど叫べど声はなく

訪ねさがせとかげはなし

うわさにきけばすぐる月

二十五人のはらからは |

哀(あわ)れをかんじさせるメロディー、怒りのこもった声のひびきに、人々は足をとめ、耳をかたかけています。

旅路をいそぐひとすじに

外国船とは知りつつも

航海術に名もたかき

イギリス船ときくからに

ついうかうかとのせられて

波路もとおき遠州の

七十五里もはやすぎて

いまは紀伊なる熊野浦 |

「去年の秋の、ノルマントン号の沈没事件バ、うたっとるのとちがうじゃろか。」

着物のすそをはしょり、こうもりがさをつえがわりにした、おのぼりさんらしい男が、そばの青年にたずねました。

「どうやらそのようですね。何か?」

「おいどんと同じ郷里の山口清一ちゅうのが、妻子もろともやられましたけん。」

「それは、お気の毒に……。」

ひごろのごうまんあらわして

大悪無道の奴隷鬼(ドレーキ)を

無罪放免それのみか

アッパレみごとの船長と

ほめはやしたる裁判を

きいておどろくはらからは

切歯(せっし)やくわんやるせなく

世論いちじにふっとうし |

買ったビラ本の歌詞を目でおいながら口ずさんでいる男、

うでをくみ、目をとじ、ききほれている書生姿の青年、

ゆっくりうなずきながら、壮士たちの勇ましいうたいっぷりを、たのもしそうにみつめている年寄り。

どうやら歌もおわりにちかづいてきたようです。

ゆだんのならぬいまのとき

ノルマントンの沈没の

その惨状を知るものは

こころねたしかに気をはいて

もしも第二の奴隷鬼や

なおおそろしきファントムが

あらわれいで またことあれば

三千余万のはらからは

みなもろともに一致して

力をかぎり情かぎり

じゅうぉうむじんに憤激し

それでもおよばぬそのときは

生命財産なげうちて

国の権利を保護して

たもたにゃならぬ国の名を

たもたにゃならぬ国の名を |

五十九節もある長い歌がおわったころ、あたりは日もとっぷりくれていました。

「さあ、諸君。ふるってこのビラ本を買い、わがはいのように、立派なのどをはりあげて、ノルマントン号事件の真実を、正しくうったえてくれたまえ!」

「先生、おそくなってもうしわけありません。

ひょうたん池のほとりで、『ノルマントン号沈没』の演歌をついききいっていたので……。」

弟子のかえるのをまちかねていたのは、中江兆民でした。

「そうか、みんな一所懸命きいていたかね。それよりも君、おもしろい秘密文書が手にはいったよ。

四月二十二日に井上外相が列国代表とのあいだで秘密にまとめた条約案にたいして、内閣法律顧問のボアソナードが、日本の利益・面目・安全を考え、伊藤首相にだしたというのが、この意見書だ。

彼は調印のまえに、条約案を公表し、国論にたよってこれをすてさってしまえ。

もしそうしないと、日本人のように愛国心にみちた国民は反乱をおこし、たちあがるだろうというのだ。

先頃の勝安房(かつあわ=勝海舟)の意見書といい、大同団結を必要とする形勢がますます強まっているような感じだね……。」

④ 保安条例

政府の秘密外交による条約改正に反対する火の手は、とうとう、おひざもとの、同じ伊藤内閣の農商務大臣谷干城からもあがりました。

谷は、ヨーロッパをみて、六月のすえに帰国すると、政府の改正案にまっこうから反対しました。

七月はじめには、条約改正は議会がはじまってから、天下人民の世論の力でやるべきだとの意見書をだし、やがて大臣のいすをみずからすてさりました。

自由民権運動の活動家、いわゆる民権壮士たちは、谷やボアソナードの条約改正についての意見書を、政府のきびしい取り締まりのなかで、秘密に本にして、こっそりひろめたのです。

八月一日には、大臣をやめた谷をはげまそうと、「谷君名誉表彰運動会」を靖国神社の境内でひらきました。

学生たちがデモの先頭にたちました。全国各地から、壮士たちがぞくぞくと上京してきました。

八月十二日には、板垣退助が、なったばかりの伯爵の地位を利用し、天皇に一万八千語におよぶ意見書をだし、また、どの府県からも意見書がだされました。

あるものは何人かが名前をつらね、あるものはいくつか村の名をつらね、それぞれの代表が上京しました。

なかには、ひそかに、爆弾をもちはこぶものもいるしまつでした。

秋にはいると、運勁はひろがる一方でした。

九月十七日、ついに伊藤首相は、評判のわるい井上外相をやめさせ、自分が外相をかねました。

そして、山県内相に、人民をおさえつける準備を充分かためさせました。

十月には、植木枝盛の手で、三大事件の建白書」が出されました。 |

|

三大事件とは、

一、土地の租税をかるくする

二、言論・出版・集会を自由にする

三、外交の失敗をとりもどす

というのでした。 |

運動のたかまりをおそれだ伊藤首相は、大山陸相と軍艦浪速にのりこみ、琉球(沖繩県)や朝鮮近海にのがれ、四十日間もかえってきませんでした。

「兆民(ちょうみん)先生、ノルマントン号事件が今度芝居になって、横浜の蔦屋(つたや)で、十一月一日のこけらおとし(新しくできた劇場でさ最初にやる芝居)に上演されるそうです。

団州一座が出演するとか、この『東京日日』にかいてあります。」

「そうか、きょうは十月二十五日、あれは、ちょうど一年まえのできごとだったな。」

「あの事件と国民の怒りが、かっての自由民権運動をよみがえらせる、大きなきっかけのひとつになったわけですね。」

「そうだ。しかし、きみ、ゆだんはできないよ。

伊藤のるすちゅうの山県の、出版・集会の取り締まりぶりはひどいからな。

じつは、私が後藤象二郎にたのまれてかいている天皇への意見書も、その点をおもんばかってのものだ。」

「すると、そうとうきびしい弾圧が、これからやってくるということですか。」

「そうだ。やがて伊藤と大山が、ほとぼりもさめたころかえってくる。

壮士たちはこのときをねらって政府にいせいをしめず。

これにそなえての取り締まり準備だ。君も充分注意したまえ。」

伊藤・大山がいよいよ東京に帰ってきました。

片岡健吉・星享たちを代表に、市内の壮士たちは、十二月二十六日には、どんなことがあっても伊藤首相にたたきつけるのだと、意見書を用意しました。

しかし、二十五日深夜、このことをひそかにしった山県内相、三島通庸警視総監が重大な打合せをしていました。

それは「保安条例」を官報の号外としてだし、その日のうちに実施するということでした。

二十六日、警視庁の巡査(警官)が総動員されたばかりか、近衛連隊が部署につけられました。

高知県人二百三十人をはじめとして、二十四府県出身の民権政治家五百六十名をよびだし、二十四時間ないし三日以内に、宮城から三里以上はなれた地方に去り、まる二年間は、東京に帰ってきてはいけないと申し渡したのです。

そんなむちゃなと、この追放を受入れなかった片岡健吉ら十五名は、そのまま牢屋にいれられてしまいました。

こんな条例はひどすぎると意見をかいたものも、牢屋にいれました。

追放された人のなかに、中江兆民の名もありました。

兆民は、実際の運動家、いわゆる壮士というより、理論家、学者として活躍していたので、まさかと考えていました。

東京を去り、大阪にいくにあたって、友人の末広鉄腸に、つぎのようなはしりがきの手紙をおくりました。

「東西にわかれ、すまいがへだたっていても、気持はあいつうずるものだ。

どうか国のため、人民のため、からだを大事にしてくれたまえ。」

兆民は、つめたい風のふきすさぶ箱根路をこえて、大阪にはいりました。

年があげて一八八八年(明治二十一年)一月十五日、彼は『東雲新聞』を発刊し、主筆となりました。

ノルマントン号事件でみるように、外国人に差別されている日本と日本人、同じ日本人どうしにも残る差別をあばき、自由・平等・独立の日本をめざして、兆民のペンはやすむことなく、真実を報道しつづけるのでした。

11 大日本帝国憲法 top

① ドイツ憲法をまなぶ伊藤博文

ドイツの首都ベルリンは、初夏だというのに、すずしい風がへやのなかにふきこんでいます。

一八八二年(明治十五年)のことでした。

「伊藤さん、日本が議会をひらくようになっても、外交、軍隊の指擇、国の予算などについては、政府のやることに議会が絶対、口出しをさせぬようにしないといけませんよ。

一口にいうならば、議会の力をできるだけ小さくして、天皇の力を強くし天皇をたすける政府にうんと力をもたせるのです。

そうすれば、政府のおもいどおりの政治ができるでしょう。」

二十回にわたる講義をおえた、ドイツの憲法学者グナイストは、これまでの話をまとめるように、こういいました。

伊藤博文は「わかりました」とうなずいてみせ、そばで一心にノートをとっていた伊東巳代治(みよじ)と金子堅太郎(けんたろう)はホッとしたようにペンをおきました。

自由民権運動の全国的なもりあがりにおされた政府は、一八八一年(明治十四年)十月に、「明治二十三年(一八九〇年)に国会をひらく」と、約束しました。

けれども政府はこの時から、一方では自由民権運動をおさえながら、一方では憲法をつくる仕事にとりかかったのです。

国会をひらくには、どうしても憲法という国の大元になる法律をつくらなければならないからでした。 |

|

明治維新で統一国家として出発した日本が、ヨーロッパの国々のように憲法をもち、憲法にもとづく政治をしなければならないことは、自由民権運動にたずさわっていた人たちだけではなく、政府もはやくから考えていました。

けれども、自由民権運動をしている人たちのように、国民の権利をしっかりとかため、議会を第一とするような考え方では、明治政府の土台がゆらいでしまうので、天皇を中心とした政府の基礎をなんとかしてがっちりかためられるような憲法をつくろうと考えていたのです。

「いまのように、国民が自由だ民権だといって、政府を攻撃するようではこまる。

日本に憲法をつくるとすれば、ドイツ憲法のようなものが一番いい。

議会はあるが、国王がいて、政治のうえで大きな力をもっている。

イギリスも王さまのいる国ではあるが、政治のうえではなんの力ももっていない。

政治は議会が中心となっておこなっている。

これはわが日本の国柄にはあわない。

伊藤君。ご苦労だが、ドイツヘいっていろいろと調べてきてほしい。」

ときの右大臣岩倉具視の特別の頼みをうけて、伊藤博文が伊東已代治・金子堅太郎などの一行をつれて、一八八二年(明治十五年)の春さきから、ここベルリンに滞在しているのでした。 |

|

伊藤たちがみたその頃のドイツは、「鉄血宰相」ビスマルク首相のもとで、着々と軍備を大きくし、ヨーロッパの国々のなかでも軍隊の力のある国としてめざましく発展していました。

軍需工業を中心とする大工業がどんどんのびていました。

一方、ドイツの労働者は力をもちはじめ、大きな団体(社会主義労働党)へとまとまっていきました。

ところが、ビスマルクは議会にたいして断固たる態度であたり、国内の反対勢力を徹底的におさえつけました。

ビスマルクのめざすところは、ただ「鉄と血」による軍事力によって、強大な立憲君主制のドイツ帝国をつくりあげることでした。

ドイツ憲法では、君主は絶対的な力をもつときめられていました。

出発のときは、あまり自信がなかった伊藤たち一行も、こうしたドイツをまのあたりに見、そしてグナイストやその弟子モッセ、オーストリアのシュタインからみっちりと憲法を学び、実際にドイツの議会や政治のしくみを視察して、ここに強い自信をもったのでした。

グナイストの講義がおおったとき、三人がほっとした表情をしながら、おたがいに顔をみあわせてうなずきあったのもこうしたわけがあったからです。

伊藤博文はこの年八月、オーストリアのウィーンから、岩倉具視にあてて、自信にみちた手紙を書きおくりました。

「これで皇室の基礎をかため、天皇の大権をまもりぬく見通しがつきました。

イギリス流の憲法をうちやぶる武器ができたのです。

これこそ、自分が命をかけてやる仕事だと決心しています。楽しみにしていてください。」

② 天皇中心の憲法をめざして

約一年半ヨーロッパにいた伊藤博文ら一行は、一八八三年(明治十六年)六月、帰国の旅にのぼりました。

途中上海まできたとき、伊藤博文にヨーロッパの視察を命じた大先輩の岩倉具視が死んだという知らせをうけました。

伊藤は、日本の方角にあたる空をあおいでおもいました。

――岩倉さんの精神を生かすのは、このおれをおいて、ほかにはない。

岩倉さん、きっとあなたのご満足のいくような憲法をつくってみせますよ。――

時代は、岩倉から伊藤へと、大きくうつっていきました。

九月に帰国すると、伊藤博文は、さっそく制度取調局をつくって、自分がその長官になりました。

実際に憲法草案をつくる仕事は、のちに「憲法三人男」といわれた井上毅(こわし)、金子堅太郎、伊東已代治がすすめ、伊藤がそれをしめくくるというふうでした。

それにドイツ人の顧問ロエスラーが協力しました。

「この草案ができあかって、陛下(天皇)におみせするまではだれにも話してはならぬ。」

と、伊藤は三人にむかってかたく口どめしました。

国民には全く秘密のうちに仕事がすすめられたのです。

それは、政府に全くつごうのよい憲法をつくっていることが国民にしれると、自由民権をとなえる人た力、これまで以上にものすごい反対運動がおこるかもしれなかったからでした。

「あくまでも皇室を中心とした憲法でなくてはならない。主権は天皇だけにあるのだ。

植木枝盛などというけしからぬやつらがかってにつくっている憲法案など、たたきのめしてしまえ。」

伊藤の目に日本の国民はうつらなかったのです。ただ天皇と政府があるだけでした。

民間でも、自由民権運動をすすめている人たちを中心に、自分たちの手で日本の憲法をつくろうとする努力がはらわれ、この頃までにはたくさんの「憲法案」が発表されていました。

とりわけ、植木枝盛のつくった「東洋大日本国国憲按(こっけんあん)」は、徹底的な民主主義の考えにたち、無制限に国民の自由権を認め、政府が間違った政治をしたときには、人民は抵抗し政府をたおして、新しい政府につくりかえることができるということまでも認めていました。

そしてなによりもこの頃、自由民権運動はものすごい勢いですすんでおり、各地で武器をもって立ち上がっていたからです。

たとえば、秩父の困民党の戦いなどがそれでした。

明治政府は、こうした民衆のうごきを、一番おそれていました。

ですから政府は、自由民権を主張する人たちにたいする取り締まりをきびしくする一方、

「憲法ができて、議会政治がはじまり、どんなことがおこっても、天皇の力が、いっこうにゆるがぬようにしておかなければならない」と、憲法をつくる仕事をすすめると同時に、天皇や政府の力を強める手だてを、着々と整えていきました。

一八八四年(明治十七年)には、華族令をきめました。

もとの公卿と大名と、維新のときに手柄のあった人々を華族とし、昔の家がらや石高、手柄のていどによって公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵の五つの爵位をつくりました。

「これは西洋流の貴族のしくみだ。なぜこういうものをつくったか。

それはやがて議会ができたときに、国民から選挙される衆議院の勢力が強くなりすぎないように貴族院をもうけ、ここに華族の議員をおくりこんで衆議院をおさえるためだ。

華族は皇室をまもる垣根じやよ。わっはは……。」

伊藤は、声高らかに笑いました。

翌年には、これまでの太政官のしくみをやめて、ヨーロッパふうの内閣のしくみにつくりかえました。

「いままでのしくみだと、実際には、皇族と公卿出身の太政大臣と左大臣・右大臣だけが政治をやっているにすぎぬ。

おおぜいの参議はいるか、ただ三大臣を助けるだけだ。これではもうだめだ。

いままでの参議を大臣にして、もっとおもい責任をもたせなければならぬ。」

役人中心の政治にして、政治のうえの実際の権力を内閣に集めるのがそのねらいでした。

そして、伊藤は自分からすすんで、初代の内閣総理大臣になりました。

伊藤らは、また、皇室の財産をふやすことに力をいれました。

明治天皇が、お父さんの孝明天皇から遺産としてうけついだお金は十万円(いまの約三億円)でしたが、一八八一年(明治十四年)には百万円にのぼり、一八八六年(明治十九年)には二百万円(いまの六百億円ぐらい)にもはねあがっていました。

この財産のおもなものは、土地や山林ですが、この大部分は長野県の木曾や東北の森林で、人民がたきぎ・まぐさ・こえぐさなどをとるために共有していた人会地を取上げて皇室の財産としたものも少なくありませんでした。

また、政府がもっていた銀行や船会社の株券を、皇室のものにかえたものもありました。

こうして皇室は日本一の大地主・大株主、つまり日本一の大金持ちとなったのです。

――天皇の財産をしっかりつくっておき、いざ戦争というときには、議会が文句をいっても、天皇の軍隊である陸海軍の費用を、これでまかなう。――

これがねらいだったのです。

陸軍では、一八八六年(明治十九年)に鎮台を師団とかえて軍隊を整え、海軍も浪速などの大きな軍艦を建造して、力を強くしました。

国民にひみつのうちに憲法をつくっていたにもかかわらず、それがドイツ憲法をまねたもので、国民の権利を非常に制限していることをしった民衆のあいだでは、条約改正の問題ともからんで、ものすごい反対運動がもりあがってきました。

政府はこれにおどろき、一八八七年(明治二十年)十二月二十六日、保安条例をつくって、東京市中のめぬきの場所におおぜいの憲兵をおき、宮城は近衛兵でまもりました。

「内乱をたくらみ、またはそそのかし、治安をみだすおそれのあるもの」として、反対運動の五百七十名の人々を東京から三里(約十二キロノートル)の外に追い出してしまいました。

こうして政府は、いっさいの国民の声をおさえて、憲法をつくっていったのです。

③ 憲法発布の日

一八八九年(明治二十二年)も二月にはいると、東京の町々は、憲法発布をいわう奉祝門(ほうしゅくもん)や照明の準備で、にぎわっていました。

――町じゅう、大変な興奮のしようだ。だが、誰一人として憲法の中身をしらないとは、なんとこっけいなことだろう。――

その頃、東京にきていたドイツ人医者ヘルツは、町のようすをながめて、こう思いました。

憲法の中身をしらなかっただけではありません。

「二月十一日には、憲法発布のお祝いがあるから、その日には、日の丸の旗をたてるように。」

警官がこういって、家々をまわってあるきましたが、

「なんだね、その、ケンポウハップってのは?」

憲法も発布も、なんのことだがさっぱりわからない人もたくさんいます。

また、お祭りと間違えている人心いました。

「ケンボウさまのお祭りですかい。それで、山車(だし)を出したり、神輿(みこし)をかついだりするんですね。」

人力車夫のなかには、客にこう話しかけているものもいました。

「お客さん、二月の十一日には天子さま(天皇)がわしらに、ケンプ(絹布)のハッピ(法被)をくださるそうじゃねえですか。」

憲法発布を絹のはっぴと間違えるしまつです。

憲法を、国民にひたかくしにしていたのですから、むりもありません。

|

|

二月十一日、紀元節。昨日の大雪はあがりましたが、空は厚い雲におおわれていました。

憲法発布の式典は、午前十時半から、宮中(皇居内)の「玉座の間」で、いまは枢密院(すうみついん、天皇から直接相談をうける最高の機関)の議長になった伊藤博文をはじめ、文武百官・外国使臣の参列のもとに、おごそかにはじまりました。

憲法は、天皇から総理大臣黒田清隆にさずけられました。

この憲法では、

「第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と、天皇は永久に日本の国をおさめるのだときめられ、

「第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スベカラズ」と、天皇は神のように尊いものだから、天皇のすることに口出ししてはならないとされました。 |

議会は人民の代表が出る衆議院の上に、華族・大金持ち・大地主などが出る貴族院があって、衆議院の意見をおさえることができました。

天皇は、いつでも衆議院を解散させることができるようになっていました。

議会は法律をつくるのが役目でしたが、たとえ議会できめられた法律でも枢密院(すうみついん)で審議され、天皇の許可が必要でした。

そのうえ天皇は、勅令(ちょくれい)といって、議会にかけなくても、かつてに法律を出せる権利をもっていたのです。

議会がいくら反対しても、天皇と政府がおもいのままの政治をつづけていくのに、全く都合のいい憲法でした。

また天皇は、大元帥として軍隊をさしずすることになり、よその国と戦争をはじめるのも、講和をむすぶのも、天皇がきめることでした。

自由民権運勁にたずさわっていた人たちが願っていた憲法とは、まるきりちがったものでした。

それでも、なにもわがらぬ国民は、政府のいうとおりに、だしを引き、旗行列やら提灯行列をして祝いました。

自由民権運勁のすぐれた理論家、中江兆民は、憲法発布をまえにして、

「我々にあたえられる憲法は、はたしてどんなものか。

玉のように立派なものか、あるいは、瓦のようにつまらないものか。

それがわかりもしないのに、ただ喜んでいるのはおろかなことだ。」

といいました。

やがて憲法が発布され、それを読んだとき、なにもいわずにただ苦笑をもらしただけでした。

日本へきていた外国人のなかには、「東洋ではじめての憲法」などといってお世辞をいう人がたくさんいましたが、そのなかで、イギリスのオックスフォード大学のアムソン教授は、

「日本の憲法では、一番大事な権利をみんな天皇に集めている。

大臣は君主にだけ責任があって、議会つまり国民にたいして責任がない。

だからむちゃな政治をする君主が現れたら、その権利をかってに使うかもしれない。恐ろしいことだ。」

といいました。

こののち、歴史のあゆみのなかで、天皇がもっている大きな権力をたくみに使う人たちのために、残念ながらアムソン教授のいったとおりの道をたどることになってしまったのです。

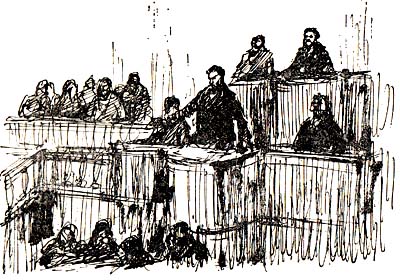

④ 帝国議会が開かれる

日比谷の国会議事堂に、ぞくぞくと議員たちが集ってきます。

多くは、新しくつくった洋服をきていますが、なかには、羽織・袴の人、きながしの人、ちょんまげ姿の紳士もいます。

国民がまちにまったその日、一八九〇年(明治二十三年)十一月二十五日、最初の帝国議会が開かれたのです。

衆議院議員が国民の代表であるといっても、その頃の選挙は、大変差別のある不平等なものでした。

選挙権のある人は直接に国家に税金を年額十五円以上おさめる満二十五歳以上の男子にかぎられていたのです。

このとき、選挙権のあったものは約四十五万人で、その頃の人口三于九百万人の約一・一パーセント、つまり百人に一人の割合でした。

貧しい人や女性には、選挙をする権利があたえられていませんでした。

こうした選挙でしたが、三百名の衆議院議員のうち自由民権運動をやったことのある人たちが百七十一人も当選し、議会の過半数をしめてしまいました。

この選挙の結果をみて、政府はびっくりしました。

議場では、山県有朋の演説がはじまっていました。

「みなさん。今日ここに集ることができましたことを、みなさんとともに喜びたいと思うのであります……。」

山県首相の演説がつづきます。

「わが大日本帝国は世界に類のない強兵国家とならなければなりません。

そのために、軍備には充分な財力をかたむけねばなりません。

政府はすぐさま、この方針にむかって強くすすむつもりであります。」

山県内閣は、反政府党が過半数をしめている衆議院に、八千三百万円という巨額の軍事予算を提出しました。

一瞬、議場は大きく波をうってどよめきました。そしてつぎの瞬間、怒号がみだれとびました。

「軍備より国民の生活のほうに力をいれるべきだ。」

明治憲法のもとでは、政府が提出する予算を審議する権利こそ、政府攻撃の最大の武器でした。

衆議院は政府の力をはねかえそうとしました。政府と衆議院の血みどろの戦いがはじまったのです。

その結果、軍艦新造、鉄道・電話の新設など、予算支出の総額の約一〇パーセントの、八百万円をけずることになりました。

この情勢におどろいた政府は、反政府党の議員をお金で買収しはじめました。

そしてまた、衆議院を解散するといっておどしました。

立憲自由党の二十八名が買収されて裏切り、政府の案に賛成する側になってしまったのです。

この裏切りで、ようやく政府は、予算案をほんのすこしけずっただけで成立させることができました。

第一回帝国議会は、東アジアで生まれた最初の議会でしたが、はじめから買収や裏切りやらが公然と行われ、民衆の信頼をふみにじりました。 |

|

これまで自由民権の主義を守り通してきた中江兆民は、心からこの裏切りをいきどおりました。

「政府の鼻息をうかがい、その命令をハイハイときくようになった衆議院は、血も涙もない虫けらどものいならぶところにすぎない。」

兆民は議員一年生のままで、辞表をたたきつけ、せいいっぱいの抗議をしました。

12 日本の科学者 top

① 豊田佐吉(とよださきち)

「今度、東京の日比谷にできた鹿鳴館というのは、えらく立派な建物らしいな。」

「そうらしい。だが、あれは政府のおえら方が、外国人と宴会をするのにつくったんだ。

政府もいい気なもんさ。不景気で百姓が困っているのをしらぬわけでもあるまいに……。」

静岡県浜名湖の西岸、吉津村では、夜になると、五、六人の若者たちが観音堂に集ってきて、夜学会を開いていました。

この若者たちは、江戸時代のすえに、漢学者の頼山陽があらわした『日本外史』という本を読みあったり、歴史の勉強や読み書きの練習をしたりしていました。

また、みんなが日頃考えていることを自由に話合ったりすることもありました。

明治になって十五、六年もたったころのことですから、農村でもとぼしいながら新聞や雑誌をみることができるようになり、若者たちのなかには、世の中のいろいろの問題に目をむけるものが少なくありませんでした。 |

|

いつもは無口な佐吉も、こういうときには、まるで人がかかったように、よくしゃべりました。

「俺は大工のせがれだから、自由とか民権とかいうむずかしいのは苦手だ。

もっとてっとりばやく世の中をよくするくふうはねえものかな。

たとえばだ、……大体、百姓が貧乏なのは土地がせまいからじゃねえのか。

そんなら、海のまんなかにでっかい島でもつくったらどうだい。」

まじめな顔をしていうので、みんなはかえって、笑いこけました。

新聞を見たり、夜学会で話合ったりして、世の中がどんどんうごいていくのをしるにつれて、佐吉は、

――何か新しいことを、何か世の中の役にたつことをしてみたい――と思うようになりました。

だが、一体なにをしたらいいのか、それがはっきりしなくて、時々、とっぴな考えにふけるようになっていました。

父にしたがって、となり村の小学校へ、修理の仕事にいったときのことです。

佐吉は、いつも相談にのってくれる佐田先生にあいました。

「豊田くん、君は発明という言葉をしっているかね。

人間が、これまで世の中になかつたものを造り出すという、すばらしいことさ。

ところがだれかがせっかく発明しても、ほかの人がかってにその発明を横取りしてもかまわないということだと、発明した人の苦心や努力はむくいられないことになるね。

いくら世の中のためになることだといっても、それではなかなかよい発明はうまれない。

何かを発明しようという気持がうすらいでしまう。いきおい、産業も発展しないことになる。

そこで今度、発明した人が特許権というものをとると、ほかの人がその発明を横取りしたり、かってにまねしたりしてはいけないことになったのさ。」 |

佐田先生は、さきごろ(一八八五年、明治十八年)できた「専売特許条例」の話をしてくれました。

そのとき、佐吉の頭のなかに一筋の光がさしこみました。

――そうだ、発明だ。海のなかに島をつくることはできなくても、新しい道具を考えることくらいなら、大工の俺にもできないことはあるまい。――

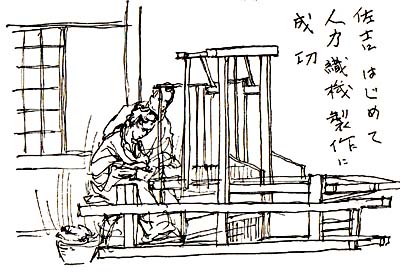

佐吉は、発明を一生の仕事にしようと考えるようになったのです。そのとき、佐吉は十九歳でした。

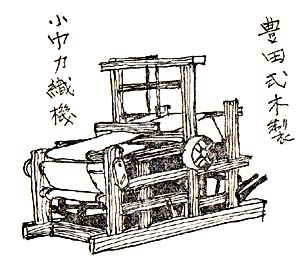

その頃、政府や犬資本家の経営する工場のなかには、西洋のはた織機を輸入して使っているところもありました。

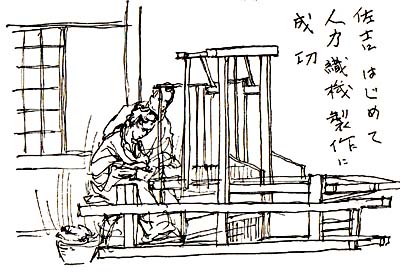

しかし、佐吉の生まれた静岡県の貧しい農村などでは、「バッタンはたご」とよばれる手織りの機械がひろく使われており、農家の女たちが副業に木綿を織っていたものです。

それは、能率のわるいものでした。佐吉の目は、はた織り機の改良にむきました。

それからというものは、佐吉は、となりのおばさんが、はた織りをするようすを、一日じゅうみていたり、納屋にかけこんで、わけのわからない図面をかいたりするようになりました。

そうかと思うと、いきなり家をとびだして横須賀の造船所や、東京の勧業博覧会をみにいったりしました。

大工の仕事をほうりだして発明にばかり熱中しているので、父はカンカンにおこりました。

村人たちは、佐吉を「はたごきちがい」といってばかにしました。

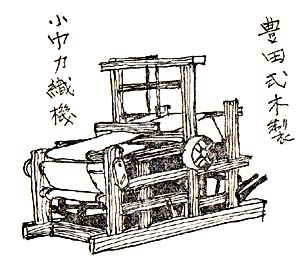

豊田佐吉が、はじめて新しいはた織り機をつくりあげたのは二十四歳のときです。

これは「豊田式人力織機(しょっき)」とよばれました。

これまでのて「バッタンはたご」を改良して、前よりも一倍半くらいはやく布を織れるようにしたものです。

佐吉はこれで特許をとりました。

けれども、このはた織り機を使ってくれる人はほとんどありませんでした。なぜでしょう?

織物業者からみれば、この機械をそなえつけるのにお金をかけても、ただの一倍半しか能率があがらず、人手もはぶけないのでは、もうけにならないからでした。

佐吉の苦労はつづきました。このさき研究をつづけるのには、たくさんの資金が必要です。

そのお金をつくるために、いちじは東京に出て、自分の人力織機を使って小さな工場をはじめたこともあります。

けれども、失敗でした。

今度は、いままでより便利な「かせくり機」(織物に使う糸を糸わくにまく道具)を考えだし、名古屋に店を開いて、これを売りだしたこともあります。

このようにしながら、佐吉はついに人力ではなく動力で動かすはた織り機を発明したのです。

「豊田式木製動力織機」です。一八九七年(明治三十年)の夏、三十歳になったときのことでした。

人壬がはぶけて、そのうえいままでのなん倍もはやく布を織ることのできるこの新しい動力織機に目をつけたのは、愛知県の乙川村にすむ石川という商人でした。

石川は、はたごのある農家に糸を貸しつけて布を織らせ、農家には織り賃をはらい、自分はできあがった反物をあつめて売りさばく、という商売をしていたのです。

「私が新しい織物工場をつくる費用を全部だしましょう。

そのかわり豊田さん、あなたはこの動力織機を六十台ほどだしてください。 二人の共同出資で織物工場をやろうじゃありませんか。」

こうして、その翌年の一八九八年(明治三十一年)の夏、乙川綿布工場ができあがったのです。 |

|

動力には、豊橋で手にいれた中古の蒸気機関が使われました。

いよいよ試運転の日です。

佐吉は緊張にふるえる手で、動力をとおしました。ベルトがうなりをあげてまわり、六十台の織機(しょっき)が、まるで生きたもののように、いっせいに動き出しました。

「ガシャッ、ガシャッ。ガシャッ、ガシャッ」と、とびちがうシャットル――それは、「バッタンはたご」の「トンカラリ」とくらべて、なんと力強い音だったでしょう。

日本ではじめての国産動力織機による織物工場が誕生したのです。

ちょうど日清戦争に勝ったあとで、日本の資本家は中国にむけて、どんどん綿織物の輸出をはじめているときでした。

ことに、中国むけの小幅綿織物は、それまで手織りがおもだったので、乙川綿布(おつかわめんぷ)工場でつくられる機械製の小幅木綿は、質がそろっていて、よろこばれました。

この木綿は、三井物産のあとおしで、景気の波にのりました。

日露戦争もおわった一九〇六年(明治二十九年)の暮れには、豊田式織機株式会社をつくり、一九一一年(明治四十四年)の秋には、豊田自動織布工場(のちの豊田紡織会社)をつくりました。

豊田佐吉は、こうして資本家としても力をもち、日本の中国進出の一役をにないましたが、発明家としてその後も研究をつづけました。

やがて、一九二六年(大正十五年)に、世界的な豊田式自動織機(しょっき)をつくりあげ、発明家豊田佐吉の名を、いっそうあげるのです。

② 北里柴三郎(きたざとしばざぶろう)

「昨二十八日、北里愽士帰国す。」

一八九二年(明治二十五年)五月二十九日の朝刊は、北里柴三郎がドイツから日本に帰ってきたことを、いっせいに報じました。

北里柴三郎は東京大学医学部を卒業すると、内務省の衛生局にはいり、しばらくして、ドイツに留学しました。

ドイツでは結核菌やコレラ菌の発見者として有名なコッホ錺士のもとで細菌学を研究して、たくさんの成果をあげました。

なかでも、破傷風菌の純粋培養に成功し、その研究を土台として血清療法を考えだしました。

そのため、世界でも指おりの細菌学者としてしられるようにたっていました。

北里が帰国したら、どんな活躍をするだろうか、――医学関係の人ばかりでなく、多くの人々が、そのことに関心をよせていました。

北里は帰国すると、歓迎会の席上でも、新聞記者との会見でも、また衛生局のなかでも、いたるところで、声を大きくしてうったえました。

「いまの日本は、まるで、伝染病の巣のようなものです。

一日もはやく、ドイツのコッホ研究所や、フランスのパスツール研究所のような立派な伝染病研究所を、この日本にもつくらなければなりません。」

北里はドイツから帰国する途中、イギリスやアメリカの大きな研究所や病院などから、

「所長になってください」 「院長になってください」と、たのまれたこともありました。

その給料も、日本での彼の給料の十倍にもあたりました。

けれども北里は、そのようなさそいをいっさいふりきって帰国したのです。

それはかれが、日本に立派な伝染病研究所をつくろうという目的を、ひそかに胸にいだいていたからでした。

伝染病研究所をつくろう、という北里の熱意にまずうごかされたのは、北里とゆかりのある内務省関係の役人や医師たちでした。

「よし、我々が政府をうごかし、伝染病研究所をつくって北里を所長にすえよう。」

といって、運動をはじめました。

ところが、おもわぬじゃまがはいったのです。

それは文部省と東京帝国大学の医学部でした。

東大医学部では、その頃、目本の医学の総元締めであることをほこっていました。

彼らは、内務省と北里によって伝染病研究所がつくられるのをおもしろくおもわず、べつに、文部省のあとおしで、自分たちのほうで伝染病研究所をつくろうという運動をはじめたのです。

このために、伝染病研究所の設立は一日一日とおくれ、とうとうできるかどうか、見通しがたたなくなってしまいました。

文部省と内務省の縄張り争い、手柄争いのなかで、世界的な細菌学者北里柴三郎は、その腕をふるう場所もあたえられず、むなしく日をすごさればなりませんでした。

けれども、国民は、けっして北里を見捨てはしなかったのです。

民間のこころある人たちのあいだには、

「北里ほどのものをあそばせておくのはもったいない。日本の損失だ。」

という声がたかまってきました。

声はやがて行動になって現れてきました。

福沢諭吉が実業家の森村市左衛門らと手をむすんで、伝染病研究所をつくるための費用をだそうと申し出たのです。

「北里くん、わしは君が望む費用の十分の一くらいしか出せぬかもしれん。

しかし、君が主張するように、伝染病研究所をつくることが一日遅れれば、それだけ国民の損失になるのだ。

たりないだろうが、ともかく、これだけではじめてみなさい。あとはきっとどうにかかる。」

北里はうれし涙をうかべながら、かたく福沢の手をにぎりました。

東京芝公園内の福沢がもっている土地に、研究所建設の工事がはじめられ、一ヵ月の突貫工事で、その年の十一月にできあがりました。

日本ではじめての伝染病研究所――それは木造二階だてで、建て坪はわずか十余坪(三十三平方ノートルあまり)、上下六室というささやかなものでした。

けれども、政府の力をかりずに、福沢ら民間の人たちの力によってたてられたのです。

北里の伝染病研究所は、国民の期待にこたえて、医師の講習会を開いて新しい知識をひろめたり、ジフテリヤや破傷風などの治療用血清や、種痘用の痘苗をつくったりして、伝染病の予防と治療のためにつくしました。

伝染病研究所の評刊かたかくなるにつれて、さ卞かに政府もだまってみているわけにいかなくなり、研究所拡張の工亊か計画されたときには、補助金をだして援助することにたりました。 |

|

そして、二年後の一八九四年(明治二十七年)には、はじめの研究所からあまり遠くない御成門(おなりもん、港区)のそばに、本館病室、解剖室、動物舎、消毒所など八つの建物からなる拡張工亊か完成し、伝染病研究所はここに移りました。

この年、香港でペストがはやったとき、北里は政府の命令で香港に派遣されて調査をすすめるうち、ついにペスト菌を発見して、ますます名をあげました。

伝染病研究所の発展は、医学にこころざす青年の心に、大きな刺激をあたえずにはいませんでした。

鹿児島病院の院長であった高木友枝は、

「同じ医者でも、人力車にのるやつはあまり信用されないが、立派な馬車にのるやつは信用される。

こんなばかげたことはない。たとえ人力車にのった医者がいったことでも正しいことはあくまで正しいのだ。

俺もいまから院長先生などとちやほやされて、研究をおこたったらだめになってしまう。」

と、院長のいすをなげうって、伝染病研究所にはいりました。

すでに一家をなしていた高木のような人でさえ、そうなのですから、青年はなおさらのことです。

東京帝国大学医学部を一番で卒業した北島多一(きたじまたいち)や、のちに赤痢菌を発見して有名になった志賀潔(しがきよし)らは、大学がひきとめるのをふりきって、北里のもとにやってきました。

また、獣医の梅野信吉(うめのしんきち)は、一生、北里のもとにいて、痘苗や狂犬病予防の注射など、すぐれた仕事をしました。

サルバルサンの秦佐八郎(はたさはちろう)、寄生虫の宮島幹之助(みやじまみきのすけ)、病理学の草間滋(くさましげる)、それにはやくアメリカにわたってむこうで名をあげた野口英世(のぐちひでよ)など、みな北里の伝染病研究所で育てられた人たちです。

伝染病研究所は、やがて政府のものとなり、のちに北里はその所長を追われることになりますが、その頃は、

「伝染病なら本郷(ほんごう、帝大)より芝(しば、伝研)だ。」

という評判が、ゆるぎのないものになっていました。

北里はのちに福沢諭吉の慶応義塾大学に医学部ができると、その初代の医学部長としてむかえられました。

③ 牧野富太郎(まきのとみたろう)

自由民権の運動が激しくなり、やがて秩父事件がおころうとする一八八五年(明治十八年)の夏のことです。

白がすりの着物にはかまをつけた一人の青年が、東京帝国大学の植物学教室をたずねてきました。

「私は植物学を一生の仕事にしようと決心しましたが、田舎ではちゃんとした勉強ができないので、こうして上京してきました。

この植物学教室で勉強することをお許しいただけないでしょうか。」

主任教授の矢田部良吉先生は、突然のことでおどろきましたが、青年の真剣なまなざしをみて、ひととおり事情をきいてみることにしました。

青年は高知県の佐川という町のつくり酒屋の一人息子で、すでに両親はなく、祖母に育てられたということです。

小さいときから植物がすきで、いろいろと調べていただけでなく、ちかごろでは、高知師範学校の永沼小一郎という先生と知合って、一緒に西洋の植物学について勉強していた、ということもわかりました。 |

|

また、三年まえにも一度、いい顕微鏡を買おうと、わざわざ高知県から上京してきたこともあったということです。

矢田部先生は、青年の熱心さと身元がたしかであるのを認めて、植物学教室に出入りするのを許るすことにしました。

翌日から青年は、毎日、下宿からこの植物学教室にかよって、本や標本をみて勉強するようになりました。

といっても、彼はそのままずっと東京にすみついてしまったわけではありません。

家のめんどうもみなければならないので、これから数年は、東京と郷里を、いったりきたりしながら研究をつづけることにしたのです。彼の下宿には、郷里へかえったとき採集した植物や、どろだらけの新聞紙、本などがいっぱいちらばっていて、足のふみ場もないくらいだったので、犬学で知合った研究仲間から「たぬきの巣」といわれました。

この青年の名は、牧野富太郎といいました。

富太郎の研究への情熱は、矢田部先生の予想以上でした。

植物学教室をたずねてからわずか五年ののち、彼は『日本植物志図編』の第一巻第一集を出版して、植物学教室の人たちをおどろかせました。

この本のできばえがすばらしかっただけでなく、田舎の植物ずきの青年にしては、学問に対するこころざしが、あまりにも大きく強いことがわかったからです。

富太郎は植物学教室で研究するうち、自分の学問上の仕事の目標を、はっきりとうちたてました。

それは、日本のあらゆる植物を調べ上げ、まだ学名のついていないものには学名をつけて分類し、くわしい説明をつけたうえ本にすることです。

これは日本の植物学研究の土台になる仕事ですが、その頃の日本の多くの学者は、外国の学問を取入れることにいそがしく、植物学においても、このような大事な仕事が、まだほとんどすすめられていなかったのです。

富太郎がそのてはじめにだしたのが『日本植物志図編』でした。

図編というのは、図を主にして、わかりやすくしたものです。

富太郎は、図をかくことや説明をつけることには、自信がありました。

問題は、出版するためのお金をどうするか、ということでした。

名もない田舎出の青年の仕事を、おいそれとひきうけ、本にして出版してくれるところもなく、まして、大学や政府がお金をだしてくれるわけもありません。

結局出版のための費用は、富太郎がいっさい自分で工面することにしました。

彼は、この仕事のためなら、財産を使いはたしても後悔はしないという気持でした。

第一集をだしたとき、谷田部先生や友人たちは、みな、お祝いや励ましの言葉をかけてくれました。

これに力づけられた富太郎は、つづいて第二集、第三集と出版をつづけていきました。

植物学者牧野富太郎の名は、日本国内ばかりでなく、海外にも知られるようになっていったのです。

ところが、一八九〇年(明治二十三年)三月、第六集をだしたすぐあと、おもいがけない問題がおこりました。

ある日のこと、富太郎は矢田部先生によばれました。

「牧野くん、きみはいま『日本植物志図編』をだしているが、今度、大学で同じような本をだすことにしたので、このさい、大学の書物や標本をみることはいっさいやめてくれたまえ。」

富太郎はびっくりしました。

第一集をだしたとき、祝ってくれ励ましてくれた矢田部先生に、そんなことをいわれようとは――。

富太郎は一所懸命お願いしました。

「いま、日本には、植物学を研究するものはごくわずかしがありません。

どうか日本の植物学の発展のために、いままでどおり、植物学教室に出入りすることを許してください。」

しかし、いくらくりかえしたのんでも、矢田部先生は、ききいれてはくれません。

大学の学生でもなく、まして教員でもない富太郎は、結局ひきさがるよりほかはありませんでした。

「日本の大学とはこんなものか。」

富太郎はいちじに、がっくりしました。日本にいるのがいやになりました。

けれども、親友の池野成一郎の援助や、この年結婚したばかりの妻の寿恵子(すえこ)のはげましもあって、気をとりなおしました。

――よし、こうなったからには、大学の研究と俺の研究とどちらがすぐれているか、学問のうえで勝負しよう。――

こう考え、歯をくいしばって、頑張りました。そして翌年の秋には、第十一集を出版するまでにこぎつけました。

この頑張りが、ついには植物学者牧野富太郎の前途をきりひらくことになったのです。

たまたま、矢田部先生が大学をやめたのを機会に、富太郎は大学の植物学教室の助手にむかえられることになりました。

そのうえ、大学から出版される『大日本植物志』の責任者にえらばれたのです。

富太郎はどんなにうれしかったでしょう。

けれどもこののちも、富太郎は、教授の論文を批判したことがたたって、大学をおわれそうになったことがありました。

そのときも、富太郎の学者としての実力と、研究仲間の応援がものをいい、かえって講師に昇格して、ますます研究にうちこめるようになりました。

けれども、大学の中での地位は、それより上にはあがらず、教授はおろか助教授になることもできなかったのです。

助手になったころから、富太郎は貧乏に苦しみました。

牧野の『日本植物志図編』の出版には、大変お金がかかりました。

そのため、富太郎ぱ財産の整理をして、郷里の家の仕事はすべて番頭にゆずり、本当のはだか一貫になってしまいました。

しかも、助手の月給はわずか十五円でした。

いくら物価の安い時代だったとはいっても、これでは妻と二人の口をしのぐのがやっとでした。

助手の生活は二十年間もつづきました。 一九二一年(明治四十五年)、五十歳でようやく講師になったとき、月給は二十五円になりましたが、これとても、わずかなものです。

そして講師を二十七年もつとめて、七十七歳で大学をやめたときの月給七十五円――これはその頃、大学をでたばかりのほやほやの会社員の給料とちょうど同じくらいです。

月給が安いうえに、子供が次々に生まれ、ついに十三人にもなりました。

それなのに、富太郎は昔の財産家の一人息子であったときの気分がいつまでもぬけず、お金の使い方にしまりのないところがありました。

借金とりにおいかけられたこともたびたびでした。

このような貧乏生活のやりくりをして、富太郎の研究をささえてきたのは、妻の寿恵子でした。

そのことは、だれよりも、富太郎がいちばんよくしっていました。

妻は富太郎が六十六歳のとき、なくなりました。妻の病がおもくなったころ、富太郎は自分が発見したささの新種に「スエコザサ」という名をつけて、妻の名を記念しました。 また妻がなくなったときには、その墓石につぎのようにきざみました。

牧野富太郎は、一九五七年(昭和三十二年)、九十五歳という高齢でなくなりましたが、生涯、地位やお金にかかわりのない、純粋な学問を愛しつづけました。 |

|

それだけではなく、平和を愛し、一九五〇年(昭和二十五年)、原水爆禁止を世界によびかけた「ストックホルム・アピール」の署名第一号の人となりました。

top

**************************************** |