|

****************************************

Index 自由と民権(その一 その二 その三 その四 その五)

|

自由と民権(その五)

13 お勅語と御真影

①こごえる紀元節

②チンオモウニ

③「敵は幾万ありとても」 |

14 ノクトウの歌

①順天少年とその母

②農民の戦い

③朝鮮をとりあう日本と中国

15 新しい時代のさきぶれ

①戦争反対のさけび

②日清戦争と朝鮮人

③労働組合のはじまり

④明治維新いらいの歴史 |

13 お勅語(ちょくご)と御真影(ごしんえい) top

① こごえる紀元節

さざれ いしのー いわおとなーりてー

こけーのーむうすう まーああでー

(君が代) |

――おかげで、こっちの調子までくるってしまう。――

栄助は、そうおもいなから、うたっていました。

となりの春吉は、スットン狂の調子はずれで、うたっています。

『君が代』がおわると、校長先生は、式場にあてられた雨天体操場のまんなかへ、すすみでます。

フロックコートに白手袋、八字ひげをピンとはねあげた校長先生は、御真影にかけられた白ぎぬの幕を、おごそかに左右にひらきます。

「さいけーれー!」

ドラ声で号令をかけるのは、体操(体育)の先生です。

幕のなかから姿をあらわした御真影にむかって、先生も生徒も、ふかぶかとしたおじぎをします。

最敬礼とは、天皇陛下と皇后陛下にだけするおじぎで、しかがみ(ひざのうしろがわ)をのばしたまま、これ以上はだめだ、というところまで頭をさげるおじぎである、と栄助たちは、教えられていました。

「朝飯をたべすぎたので、くるしいや。」

となりの春吉が、最敬礼をしたままいったので、栄助はひやっとしました。

“先生にきこえたら、大変だぞ”というしるしに、栄助は、春吉のひざのあたりをつつきました。

校長先生だけは、まだ最敬礼をしません。

みんなが、頭をひざのあたりまでさげおえたころをみはからって、校長先生は、おもおもしく口をひらきます。

「天皇陛下の万歳を祝したてまつります。皇后陛下の万歳を祝したてまつります。」

いいおわってはじめて、校長先生は最敬礼をします。

みんなが、いいかげん息苦しくなったころ、体操の先生の号令がかかります。

「なおれー。」 |

|

「おい、栄ちゃん、下駄がきたぞ。」

春吉のささやかで、栄助は、先生がたにみつからないように、のびあがって、雨天体操場の入口のほうをみました。

あごが左右にはって、顔が長方形に角ばっているところから、生徒たちに下駄というあだなをつけられている教頭先生が、しずしずとはいってきました。

細長い桐の箱を目の高さにささげもって、緊張そのものの、ぎこちないかっこうでした。

桐の箱を教頭先生からうけとった校長先生は、しずかにおごそかに箱のふたをあけ、教育勅語(ちょくご)の巻物をとりだして、ひろげはじめました。

そろそろ始るな、というところで、一同は、頭をさげます。

| 「朕惟(チンオモ)フニ我ガ皇祖(コウソ)皇宗国(コウソウコク)ヲ肇(ハジ)ムルコト宏遠(コウエン)ニ徳ヲ樹ツルコト深厚(コウエン)ナリ我力臣民克(ヨ)ク忠ニ克(ヨ)ク孝ニ億兆心(オクチョウココロ)ヲ一(イツ)ニシテ……」 |

校長先生のおもおもしい教育動語の奉読(ほうどく)がはじまります。

「お勅語を奉読しているあいだは、うごいてはいけないのだ。せきをしても、鼻のあたまをかいてもいけない。」

栄助たちは、いつもこのような注意をうけていました。

ふしぎに栄助は、勅語奉読の最中にこの注意を思い出すと、とたんに、鼻のあたまがかゆくなり、風邪をひいてもいないのに、のどがむずむずとして咳きがでそうになります。

これをこらえるのが、ひと苦労でした。

春吉は堂々と、鼻のあたまや頬をかき、水っぱなをすすりました。

| 「……此(コ)レ我ガ国体ノ精華(セイカ)ニシテ教育ノ淵源(エンゲン)亦(マタ)此(ココ)ニ存ス爾(ナンジ)臣民(シンミン)父母ニ孝(コウ)ニ……」 |

あるときは激流が岩をかむようにはげしく、あるときは大河がゆうゆうと流れるように、またあるときは春風が野原をそよぐように、校長先生の勅語奉読(ちょくごそうどく)は名調子でした。

二月十一日は紀元節でした。二月上旬といえば、栄助たちのすむ長野市の、一番寒さのきびしいときです。

男の子たちは、木綿のつつそでの着物、足袋(たび)ははいていませんでした。

素足のゆびはこごえて、感覚がなくなっていました。

たった四、五分の勅語奉読が、何時間にも感じられるのでした。けれども、

| 「……朕(チン)爾(チンジ)臣民(シンミン)卜倶(トモ)ニ拳拳(ケンケン)服膺(フクヨウ)シテ咸(ミナ)其徳ヲ一(イツ)ニセンコトヲ庶幾(コイネガウ)フ 明治二十三年十月三十日 御名(ギョメイ) 御璽(ギョジ=おしるし)」 |

という最後のところにさしかかると、栄助たちは、ほっとするのでした。

奉読(こうどく)がおわると、それまで水をうったようにしずまりかえっていた式場は、ゴホンゴホンというせきの音、水っぱなをすする音、あたまをコリコリとかく音で、きゅうにさわがしくなります。

足のゆびの感覚をとりもどそうと、ガタガタ足ぶみをするものもいます。

勅語の奉読につづいて、校長先生の訓話がはじまります。

「かしこくも、神武天皇が、まつろわぬ(服従しない)ものどもをたいらげ、大和の国(いまの奈良県)の畝傍山(うねびやま)のふもと、橿原(かしはら)の宮で、第一代の天皇(神武天皇)の御即位の式をあげられたのが、いまをさることとおく二千五百有余年の昔の、今日の日である。」

校長先生の訓話は、まず、紀元節がさだめられたわけにはじまり、神国日本のすばらしさ、その日本をおおさめになる天皇陛下のとうとさ、その国に生まれた私たち臣民(家来)のありがたさをとき、だからこそ、忠君愛国、天皇に忠義をつくして日本の国をまもる心をやしない、親に孝行をつくす心をあつくしなければならない、というのでした。

その頃は(その頃から太平洋戦争がおわるまで)、日本にいま残っている一番古い歴史の本、『古事記』『日本書紀』に書かれている、日本の国のなりたちについての、神話や伝説やつくり話を、そのまま歴史のうえの本当のこととして、学校で教えていました。

校長先生の訓話がおわるまでが、また、ひとしんぼうでした。

「おい、栄ちゃん、かえりに城山で雪合戦だ。いいな。」

春吉は、頭をまえにむけたまま、栄助のしりをつつきながら、すばやくいいました。

雪合戦のことでも考えていなければ、退屈で、冷たくて、とてもしんぼうできるものではありませんでした。

「よし。負けたら、メソコ十枚だぞ。」

栄助も、すばやくいいました。

雲にそびゆる高千穂の、

高根おろしに草も木も、

なびきふしけん大御世(おおみよ)を、

あおぐきょうこそ、たのしけれ。 |

この『紀元節』の歌の合唱がおわると、退屈と緊張のながい儀式のすべてがおわります。

かえりには、長野あたりでは、その頃まだめずらしがられていた蜜柑(みかん)を二つずつもらいました。

頬がすっとぶかとおもわれるほど、すっぱい蜜柑でした。

長野市には、その頃、栄助のかよっている長野小学校(のちの城山小学校)のほかに、朝陽小学校(のちの後町小学校)がありましたが、祝祭日の式は、講堂がわりの雨天体操場のある長野小学校で、一緒に行われていました。

「栄ちゃん、いくぞーっ。」

「よしっ。雪合戦するもの、ついてこーい。」

栄助と春吉は、みかんをふところにねじこむと、いちもくさんにかけだしました。

② チンオモウニ

太平洋戦争がおわるまで、修身が一番大切な科目とされていました。

修身というのは、いまの道徳教育のようなものだとおもえば、間違いありまぜん。

高等小学二年の栄助は、重野安繹著『高等小学修身・巻二』という教科書を使っていました。

その頃の小学校は、初等小学四年、その上に高等小学四年がありました。

栄助は、いまの小学校六年生にあたるわけです。

この修身の教科書は一度おしいただいてからでないと、ひらいてはいけないことになっていました。

それは、教科書の一番はじめに、「朕惟フニ……」で始る教育勅語、祝祭日の式のときに校長先生が奉読するあのお勅語と同じものがのっていたからでした。

教育の土台になっている教育勅語の精神は、とくに修身で、がっちり教えこむことになっていました。

「おい、滝沢春吉、お勅語をそらんじてみろ。」

高等小学の修身は、とくに校長先生のうけもちでした。

「チンオモウユニガコウソコウソウ……」

修身の授業のまえには、かならず、教育勅語の暗唱の練習をさせられました。

春吉は、ふだんは、立板に水を流すようによくしゃべりましたが、緊張すると、どもるくせがありました。

だから、春吉は、ときどきつかえるのです。

「だめだ。もう一度はじめから。」

そんなときは、いつも校長先生からどなられました。 |

|

「きょうは、第十四課だな。」

「はいっ。」

「それじゃ、田中市造、読んでみろ。」

「はいっ。“第十四課 一且(イッタン)緩急(カンキュウ)アレバ義勇(ギユウ)公(コウ)ニ奉(ホウ)ジ”。」

この教科書では、各章の題名が、すべて教育勅語のなかの文章をとっていました。

「よし。どういう意味だ?」

「わかりません。」

「だれか、わかるもの?」

だれもいませんでした。

「よくきいていろ。この意味はな、“いざ戦争というときは、おまえたち臣民は、命をなげだして、天皇に忠義をつくせ”とおさとしになっているのだ。」

第十四課のなかみは、楠木正成(くすのきまさしげ)・正行(まさつら)親子が、後醍醐(ごだいご)天皇に、命をなげだして忠義をつくした、というはなしでした。

一八八九年(明治二十二年)の大日本帝国憲法についで、翌一八九〇年(明治二十三年)十月三十日に、「教育ニ関スル勅語」がだされ、国民がふみおこなうべき、一番大切な道徳としてしめされました。

これを教育勅語(ちょくご)とよび、またお勅語ともいいました。

大日本帝国憲法のでた年には、天皇・皇后の肖像写真を、全国の小学校をはじめ各学校にくばりました。

これを御真影(ごしんえい)とよびました。

その翌年、教育勅語のでた年にはその写しをくばり、祝祭日には御真影をおがんだり、お勅語を奉読するようにきめられました。

また、一八九三年(明治二十六年)には、祝祭日の式のときにうたう歌もきめました。

祝祭日に式をきちんとやるようになったのは、一八九四年(明治二十七年)、栄助たちが高等小学二年になってからのことでした。

その頃から、元始祭(げんしさい、一月三日。年のはじめに天皇の位を祝う祭り)、

紀元節(きげんせつ、二月十一日)、

天長節(てんちょうせつ、十一月三日。明治天皇の誕生日)の祝日、

神嘗祭(かんなめさい、十月十七日。天皇が新米を伊勢神宮にささける祭り)、

新嘗祭(にいなめさい、十一月二十三日。天皇か新米をはじめてたべる祭り)の大祭日には、宮中(皇居内)で儀式が行われるのにならって、学校でも式をするようになったのです。

これらの祝日や祭日には、天皇のおすがた(御真影)とおさとし(お勅語)が生徒のまえにあらわれ、また、一週に二回ある修身の時間には、天皇のおさとしの勉強がくりかえされるようになりました。

天皇を中心に、国民の心を一つにまとめて国の力をのばしていこうと、政府は考えていたのです。

それまで、あまりさかんでなかった唱歌(音楽)も、学校で、熱心に教えられるようになりました。

その頃の、音楽の伴奏楽器はバイオリン、トロンボーン、すすんだところでオルガンなどでした。

栄助の長野小学校にはバイオリンが一台、これをひけるのは、師範(しはん)学校(小学校の教員を養成する学校)を卒業した校長先生だけでした。

だから、唱歌は、校長先生がときどき教えるていどでした。

校長先生が教えてくれるのは、『君が代』をはじめ祝祭日にうたう歌が主で、その他は景気のいい軍歌調のものでした。

ことに得意なのは、鎌倉時代(十三世紀ごろ)に元(げん=蒙古)帝国が日本にせめてきたことをうたった『元寇』(げんこう)でした。

四百余州をこぞる 十万余騎の敵

国難ここにみる 弘安四年夏のころ

なんぞ恐れんわれに 鎌倉男子あり

正義武断の名 一喝して世に示す |

けれども、栄助の担任の保谷(ほや)先生は、軍歌調のよりも、外国からはいってきた歌がすきのようでした。

理科の時間などで外へ出たとき、幅のある低音でうたってくれました。

夕空はれて 秋かぜふき

月かげおちて すずむしなく

おもえば遠し 故郷の空

ああ、わが父母 いかにおわす

(故郷の空) |

埴生(はにゅう)の宿も わが宿、

玉のよそい、うらやまし。

のどかなりや、春のそら、

花はあるじ、鳥は友。

オーわが宿よ、たのしとも、たのもしや。

(埴生の宿) |

③ 「敵は幾万ありとても」

その年の八月一目のことでした。

「戦争だ、戦争だ。戦争がはじまった。」

町じゅう、上を下へのおおさわぎです。

日本が清国(当時の中国)にたいして、宣戦布告をしたというのです。

このすこしまえ、朝鮮の農民の暴動をしずめるために、清も日本も、朝鮮へ軍隊を送ったということは、栄助たちも、うわさにきいていました。

それが、朝鮮を舞台に、日本と清か戦争をはじめたというのです。

海軍は七月二十五日に豊島沖で、陸軍は二十八日に牙山で、清国軍への攻撃を開始しました。

宣戦布告の一週間まえのことでした。

明治になってから、日本がはじめて外国とやる大戦争です。

町じゅう、さわぎだすのも、あたりまえでした。

敵は幾万ありとても

すべて烏合(うごう)の勢なるぞ

烏合の勢にあらずとも

味方に正しき道理あり

邪はそれ正に勝ちがたく

……………………

風にひらめく連隊旗

しるしは昇る朝日子よ

旗はとびくる弾丸に

破るるほどこそ誉なれ

身は日の本のつわものよ

…………………… |

栄助たちは、校長先生におそわった軍歌『敵は幾万』を景気よくうたいながら、城山公園の裏山で、戦争ごっこをしました。

近所からも若い男が何人か、朝鮮へむけて出征していきました。

九月、夏休みがおわって学校へいくと、さっそく、校長先生が戦争の話をしました。

「シナ(清国のこと)をこらしめるため、かしこくも、天皇陛下におかせられては、開戦の詔勅をくだしたまい、この九月には、広島の大本営まで、おでむきになられるのです。」

そして、戦争に勝つように、みんなも、一心に勉強しなさい、というのでした。

戦いは、日本の勝ちいくさですすめられました。

そしてこの年のうちに、日本の勝利はほぼきまってしまい、年があけてしばらくすると、講和会議球はじまりました。

女の子たちは、手まり歌に |

|

日清談判破裂して

横須賀乗り出す吾妻艦(あづまかん) |

などとうたっていました。

栄助たちが高等小学三年になったころ、校長先生は得意になって、新しい軍歌を教えてくれました。

それは、日清戦争がはじまってまもないころ、激戦がくりひろげられた黄海の海戦で、いさましい水兵をうたった『勇敢なる水兵』でした。

煙も見えず 雲もなく

風も起らず 波たたず

鏡のごとき 黄海(こうかい)は

くもりそめたり 時の間に

戦いいまか たけなわに

つとめつくせる ますらおの

とうとき血もて 甲板は

から紅(くれない)に かざられつ

弾丸のくだけの とびちりて

あまたの傷を 身におえど

そのたまのおを 勇気もて

つながとめたる 水兵は

間ぢかく立てる 副長を

いたわまなこに 見とめけん

彼はさけびぬ 声高に

「まだ沈まずや 定遠(ていえん、清軍艦)は」

副長の目は うるおえり

されどこえは いさましく

「心やすかれ 定遠は

戦いがたく なしぱてき」

ききえし彼は うれしげに

最後のえみを もらしつつ

「いかで仇を 打ちてよ」と

いうほどもなく 息たえぬ

「まだ沈まずや 定遠は」

この言の葉は みじかきも

御国をおもう 国民の

むねにぞ長く しるされん |

|

|

戦勝がきまったとき、それを祝う歌がつくられました。

日本じゅうの多くの人たちが、戦勝によいました。

14 ノクトウの歌 top

① 順天(スンチェン)少年とその母

朝鮮の南部、全羅道(ジェンラド)の三月はまだ春にとおく、雪まじりの北風が、ヒューヒューとふきすさんでいました。

まっくらな夜でした。

「トン、トン、トン、トン。」

一人の少年が、あたりをはばかるように、一軒のみすぼらしい農家の戸をたたいていました。

「お母さん、ぼくだよ。順天(スンチェン)だよ。」 少年は声をころして、いいました。

なかから戸があけられ、風にまう雪を白くうきたたせました。

「おお、順天、順天じゃないか。

よくかえってきておくれたよ。

さあ、はやくおはいり。寒かったろうね。」

なかの人が、いっきにそういうと、ためらいがちな少年を、ひきずりこむように、土間へいれました。

少年の手足はこごえて感覚をうしない、くちびるはむらさき色にかわっていました。 |

|

去年(一八九三年)のことでした。

そのまえの年に赴任してきた全羅道古阜(コブ)郡の郡守(郡の役所の長官)趙秉甲(ジョピョンカップ)は、ダムの改修工事に農民をかりだし、ただで働かせました。

そのうえ工事がおわると、それまでも高くてこまっていた水税を、いっそう重くしてきました。

水税とは、そのダムの水を自分の田にひくためにとられる税金です。

農民たちは、水税をまけてもらおうと、何回も郡役所へ願いでましたが、そのたびに役所の入口で追い返されるというしまつでした。

今年(一八九四年)の一月、ついに我慢できなぐなった農民たちは、全羅道の首府、全州(ジェンジュ)へ代表をおくり、全羅道(ジェンラド)観察使(日本の県知事にあたる役人)にうったえでようとしました。

けれどもその前に農民の代表たちは、趙秉甲(ジョビョンカップ)の役人につかまって、牢にぶちこまれてしまいました。

朴順天(パクスンチェン)の父も、その一人でした。

五百両だせばゆるしてやる、と役人はいいましたが、順天の父は「とんでもない」とはねつけたばかりに、棍棒でさんざんなぐられ、戸板にのせられて、虫の息で家にかえされたのです。

そして、十日めに息をひきとりました。

順天が、母を一人のこして、ぷいと家を出だのは、父の葬式のよく日のことでした。

「夕飯ののこりだよ。」

と、母があたためてくれたぞうすいを、ふうふういいながらたべるうちに、ようやく順天の頬に赤味がさしはじめました。

夢中でたべる順天をだまってみていた母が、ようやく口をひらきました。

「順天、おまえは一体、どこへいっていたんだい? 二ヵ月ぢかくも……。」

順天は、それにはこたえずに、

「お母さん、ぼく、あしたまた出かけるよ。」

と、ポツリといいました。

「ばかをおいいでない、せっかくかえってきたというのに……。

お父さんのいなくなったこの家に、おまえまでがいなくなって、お母さんは、どうやって暮していったらいいんだい?」

「お母さん、かんべんして。どうしても、ぼく、出かけなけりゃならないんだよ。」

順天はあっけにとられている母を、じっとみつめながら、あとをつづけました。

「お母さん、先月、百姓衆が、古阜(コブ)郡の役所をおそって、趙(ジョ)郡守をおっぱらい、武器や食糧をぶんどったこと、しっているでしょう。」

「ああ、しっているとも。あの時、私らも、米をかけてもらった。百姓衆がお父さんの仇をうってくれたんだよ。」

「いや、ちがうよ、お母さん。

趙秉甲(ジョビョンキャップ)にかわった新しい郡守の李容泰(リヨンテ)だって、同じようなことをしている。

大金持や大地主とくんでいる両班(センパン、貴族)の政府をやめさせ、百姓衆や貧乏人が幸せにくらせるような朝鮮をつくらねば、お父さんの仇をうったことにならないんだ。」

順天の母は、あっと息をのむおもいでした。――順天は、いつのまに、こんなことをいうようになったんだろう?――

順天はまだ十六歳の少年でした。

「むずかしいことは、よくわからないけど、そりゃ、おまえのいうとおりかもしれないよ。

だげどね、役人に殺されるのは、お父さん一人でたくさんだよ。おまえまでが……。

お母さんは一体、どうしたらいいの……。」

「いまね、百姓がしいたげられないような朝鮮にしようと、百姓衆が立ち上がっているのは、古阜(クブ)郡だげじゃないんだよ。

全羅道(ジェンラド)のあちこちで、忠清道(チュンチェンド)や慶尚道(キエンサンド)でも、百姓衆が立ち上がっている。

いま、全州(ジェンジュ)を占領して、京城(ソウル、朝鮮の首府)までせめのぼり、両班の政府をやっつけるチャンスをねらっているんだよ。

農民軍では、たたかうものを一人でも多くほしかっている。」

母は、悲しそうな顔をしてだまりました。その目には、涙があふれていました。

そして、土間のかべにかけられた、いまはなき夫の野良着を、じっとみつめるのでした。

――あなた、私は、一体どうしたらいいんでしょう?――

と、なき夫に相談でもしているかのようでした。

しばらく、沈黙がつづきました。やがて、悲しそうな母の顔が、あきらめにかわっていきました。

「順天、おまえは、お父さんそっくりだよ。いつ、そんなに似てしまったんだろうね。

お父さんも、百姓衆のために、といいだしたら最後、私がなにをいってもきかなかった。

おまえもそうなんだろうねえ……。」

また、しばらく沈黙がつづいたあと、母がいいました。

「おまえのすきなようにおし。お母さんは、一人でなんとかやっていくから……。」

母は、農民の代表として夫をおくりだしたときと同じ表情をしていました。

それは、悲しみでも、あきらめでもなく、不安と期待のいりまじった表情でした。

順天は、目をかがやかせていいました。

「お母さん、ありがとう。僕は、あす、農民軍の全璋凖(ジェンポンジュン)首領のところへいく。」

② 農民の戦い

ここは、全羅道の首府全州の西、黄海にほどちかい白山(ペクサン)です。

青草のもえだす五月のはじめ、全琫準のひきる農民軍は、白山をおそって、ここを占領しました。

白山を占領した、というしらせで、あちこちから、こん棒・くわ・かまなどをもった農民が、集ってきました。

農民軍司令部といっても、もと地主の家ですが、そこには「補国安民」(ほこくあんみん)「除暴救民」(じょぼうきゅうみん)「逐滅倭洋」(ちくめつわよう)などと、墨黒く筆太に書かれたのぼりが、ひるがえっていました。

そのまえには、古阜(コブ)郡の役所からうばった火縄銃をもった農民兵が数人たっており、それにまじって、順天は槍をもって、さっそうとしていました。

のぼりに書かれた文字の意味は「国を強くし、人民の安らかな生活をまもる」「でたらめな政治をやめさせて、人民をすくう」「両班政府をけしかけて朝鮮の民衆をいじめる日本人や西洋人をおいはらう」ということで、農民軍のスローガンでした。

「これから、全琫準首領の話があります。広場に集ってください。」

順天は、槍をかついで、農民兵のあいだをふれてまわりました。

緑豆というあだなをもっているとおり、農民軍の首領、全璋準はこがらでしたが、目の光がするどく、小さなからだ全体がファイトのかたまりのような男でした。 |

|

彼は、集った農民兵をまえに、力づよくいいました。

「我々が、いまここに立ち上がったのは、ほかでもない。

朝鮮の民衆を、死ぬか生きるかの苦しみから救い、我々の祖国朝鮮を、盤石のようにがっしりしたものにするためだ。

よくふかく、むごたらしいことをへいきでやる両班(ヤンパン)どもと、両班政府の役人どもをこらしめ、よその国へきてすきかってなことをしていばりちらす外敵どもをおいはらうためである。

両班や大金持・大地主にいじめられているすべての民衆、観察使や郡守の下でこきつかわれている下級役人は、我々百姓とうらみは同じだ。

すこしもためらうことはない。いますぐ、我々とともにたちあがろう。」

広場には農民にまじって、一般の民衆や下級役人も数多く、集っていました。

広場の人たちは、ひとこともききもらすまいと、全璋準の話にききいっていました。

農民軍のなかの多くのものは、東学(とうがく)といわれる宗教でかたくむすばれていました。

その頃、キリスト教のカトリックが西学といわれていたのにたいして、中国に古くから伝わる孔子の教えにもとづく儒教、中国に古くから伝わる民間信仰などをもとにした宗教の道教、それに仏教などの教えを取入れた、この新しい宗教を東学(とうがく)とよびました。

東学ははじめ、おちぶれた貴族(両班=リャンパン)の、すくわれたいという願いからおこったものです。

けれども、「国を強くし、人びとをすくう」というスローガンが、その頃の朝鮮農民の心を強くとらえたのでしょう。

東学の教えは、農民のあいだに、どんどんひろがっていきました。

白山に集って隊伍をととのえた農民軍にたいして、両班政府は洋式兵器で武装した数千人の討伐隊をくりだしました。

五月十一日、黄土峴(ホワントヒョン)で、農民軍と政府軍か衝突しました。

順天にとって、これが生まれてはじめての戦闘でした。

黄土峴(ホワントヒョン)の丘の上で、政府軍をまちぶせる順天のひざは、緊張でガクガクふるえ、胸がドキドキとたかなっていました。

敵は大砲や新式の鉄砲など洋式兵器をもった軍隊です。味方は、旧式な火繩銃が三十丁、それに剣と槍が数百、あとはくわ・かま・棍棒です。順天は、これで勝てるのかと、こころぼそく思っていました。

けれども、参謀長の金徳明(キムトクミョン)は、そんな不安をふきとばすように、確信にみちた明るいこえでいいました。

「やつらのたのみとするのは、優勢な兵器だけである。根性もなければ、士気もない。

だが、我々は土地のようすに明るいだけでなく、このあたりの百姓衆は、すべて我々に味方してくれている。

そのうえ、我々には正義という、つよい味方がついているのだ。」

農民軍の兵士たちは、士気(しき)天をつくいきおいで、それにこたえました。

まちぶせですから、兵士たちはこえをだしません。

だまったまま、もっているさまざまな武器を、力づよくふりあげました。

順天の不安も、これでけしとんでしまいました。

やがて、政府事が丘のふもとにやってきました。

農民事がかくれていることをしりません。

最後の隊列が丘にのぼりかけたころ、農民軍の火繩銃がいっせいに火をふきました。

わずか三十丁の火縄銃でしたが、ふいをつかれた政府軍は、あわてふためいて、列をみだしました。

順天は、あわてた政府軍へ石をおとす役目でした。

無数の大きな石が、にげまどう政府軍の隊列をおそいました。

剣・槍・くわ・かまをもった農民軍が、そんな政府軍のまっただなかへおそいかかったのです。

農民軍の大勝利でした。この黄土峴(ホワントヒョン)の勝利は、全琫凖(ジェンポンジュン)のひきいる農民軍の、勝利への確信をつよめました。

それだけでなく、全羅道はもちろん、忠清道(チュンチェンド)・慶尚道(キエンサンド)などで立ち上がっている農民軍を、たいそう勇気づけました。 |

|

五月のすえ、それまでにあちこちの町や村を占領した全琫準(ゼンポンジュン)の農民軍は、全羅道(ジェンラド)の首府、全州(ジェンジュ)にせまっていました。

五月三十一日、総攻撃を開始すると、城をまもっていた政府軍は一発の銃も大砲もうつことなく、城をすててにげました。

全州()ジェンジュは、両班政府にとって、大切な都市でした。

ここを農民軍に占領されて、全羅道では、政府の命令が通用しなくなってしまったのです。

農民軍が、実際に政治をしているようなものでした。

全州占領のいきおいにのった農民軍は、京城まで、いっきにせめのぼろうというかまえをみせていました。

そんなころ、政府軍は、休戦協定をむすびたいと農民軍に申入れてきました。

それにたいして、農民軍の幹部のあいだに、ものすごい討論のあったことを、順天はしっています。

「我々をだまそうというのだろう。」

「そうだ。休戦しようといって、我々を安心させ、こちらのゆだんをみて、彼らは反撃しようというのではないか。」

なん人かの幹部がいいました。

「しかし、やつらは、あまりおいつめられると、清に援軍をたのむのではないか。」

ある幹部は、心配そうにいいました。

「そんなはずかしいことをするはずがない。」

こういう意見もありました。

「彼らの頭の中には、自分たち王族・両班、それに金持・地主のことがあるだけだ。祖国朝鮮や朝鮮民族のことなど、考えていない。清に援軍をたのみ、祖国と民族を外国に売りわたすことなど、へいきでやるのではないか。」

さ卜ごにこういったのは、全璋準でした。

ながいあいだ討論はつづきましたが、

“政府軍が農民軍の一条件をいれれば、休戦をしてもいい。”

ということになりましした。農民軍は、休戦のための条件を、政府軍にだしました。

一、農民軍と東学教徒への迫害をやめる。

一、役人や金持のでたらめなやりかたをしらべて、きびしく罰する。

一、奴裨(ぬひ、奴隷)の名簿をやきすてる。

一、住民へのいろいろな税金をやめる。

一、日本人と通じるものを、きびしく罰する。

一、土地を公平に分ける。 |

など、十二の条件でした。

「農民軍が全州から撤退すれば、条件をうけいれよう。」

政府軍は、返事をしました。農民軍は全州を撤退して、南方に移動しました。

一八九四年の六月はじめのことでした。

③ 朝鮮をとりあう日本と中国

――秋の取入れには、故郷にかえって、母の田んぼ仕事を手伝いたいな。――

順天が、そんなことを考えているやさきのことでした。

残暑のきびしい九月、農民軍は、ふたたびたちあがりました。

全琫準(ジェンポンジュン)を首領とする農民軍十万は、京城攻撃をめざして、忠清道(チュンチェンド)論山(ロンサン)一帯に集結していました。

六月のはじめ、全州(ジェンジュ)を占領されてあわてた両班(ヤンパン)政府は、農民軍に休戦を申入れましたが、その時すでに彼らは、朝鮮における清の代表者、袁世凱(えんせいがい)に、農民軍討伐のための援軍をたのんでいました。

両班政府は、自分たちの力で農民軍をとりしずめることができないとしると、恥も外聞もすて、祖国朝鮮と朝鮮民族を外国に売りわたすことになるだろう、などということにはおかまいなしに、清にあたまをさげたのです。

なにかと朝鮮の政府に恩を売り、朝鮮に勢力をのばしたいとねらっていた清のことです。

表面はもったいぶっていましたが、内心はいい機会だとばかり、朝鮮政府のたのみをききいれました。

六月の九日には、五隻の軍艦に分乗した二千四百の清の陸軍が牙山(アサン)湾に到着、十二日には軍隊と軍需品の上陸をおえました。

一方、軍隊をおくってでも、朝鮮から清の勢力をおいはらって、朝鮮の支配を独り占めしようとねらっていた日本の政府は、清か朝鮮に出兵しそうだということをしって、チャンスだとばかり喜びました。

朝鮮にいる日本人の安全を農民軍からまもるという理由で、日本政府は六月九日、兵士一万と武器をつんだ七隻の軍艦が、仁川(インチェン)港にはいりました。

たまたまやすみをとっていた朝鮮の日本公使大鳥圭介(おおとりけいすけ)は、とりいそぎ朝鮮にかえりました。

九日には兵士四百名をつれて京城につき、王宮をかこんで近衛兵の武装を解除し、朝鮮に親日政府をつくらせました。

お互いに野心をもつ日本軍と清軍は、するどく対立しました。

そして、海軍は七月二十五日豊島(ブント)沖で、陸軍は二十八日牙山(アサン)で、日清両軍はついに衝突してしまいました。

清に勝つためには、もっと軍隊をふやし、農民軍を一日もはやく鎮圧しなければなりませんでした。

日本軍は清軍と戦うとどうじに、親日政府軍とともに農民軍への攻撃を開始したのです。

忠清道(チュンチェンド)の木川(モクチェン)で、激しい戦いがはじまりました。

親日政府軍に加勢した日本軍のうちだす近代砲火は、これまでの政府軍の攻撃とはくらべものにならないほど、激しいものでした。

順天は、地上にふせながら、侵略軍のおそろしさを、つくづくしりました。

侵略軍の近代砲火のまえには、くわ・かまの農民軍の士気もかないません。

しだいに、農民軍は後退をはじめました。

順天は、全琫準首領と、康津(カンジン)までしりぞきました。

そこで、づ裏切者のために、親日政府軍にふいをうたれ、完全に包囲されました。

「順天、おまえはにげろ。生きて、朝鮮民族のために、戦いつづけるのだ。」

首領と一緒に、という順天を、全孫準はつきとばすようにして、にがしました。

少年の順天は、さいわい、敵の目をくぐってにげのびることができましたが、全¥準はとらえられてしまいました。

全羂準は京城におくられて、日本領事館のなかの牢にいれられ、朝鮮人でありながら、まるで日本領事が裁判しているとかわらないようなやり方で裁判されました。

もっともきびしい刑をいいわたされましたが、朝鮮民族の解放と朝鮮の独立のための戦いは、かならず順天のような朝鮮人によってうけつがれるだろうことを信じて、どんな拷問(ごうもん)にも、心をかえるようなことはありませんでした。

順天が、全琫準(ジェンボンジュン)首領がゆうぜんと死刑になったといううわさを耳にしたのは、親日政府軍の追手をのがれて、山のなかでくらしているときでした。

――全琫準(ジェンポンジュン)首領のあとをついで、戦いつづけよう。――

順天は、かたくこころにちかうのでした。

順天はついに故郷に帰ることなく、祖国朝鮮と朝鮮民族のために、朝鮮のあちこちをとびまわって戦いつづけました。

朝鮮のどの土地へいっても、全琫凖の死を悲しみ、その死をむだにしないとちかった朝鮮の民衆がうたう「ノクトウの歌」をきくのでした。

すずめ、すずめ 青すずめ

ノクトウの枝に とまるなよ

ノクトウの花が ホロホロちれば

チョンボ売りの ばあさんかなしんで

シクシクないて かえるそな

すずめ、すずめ 青すずめ

ノクトウの枝に とまるなよ

ノクトウの実が 地におちたらば

チョンボ売りの ばあさんよろこんで

来年もくるよと いうそうな |

(青すずめは、朝鮮の民衆をいじめる親日政府の役人をいったもの。チョンボは、ノクトウ(緑豆)でつくったようかんのこと。)

15 新しい時代のさきぶれ top

① 戦争反対のさけぴ

――いつもの暮れのあわただしさとは、どうもちがう。町の空気が、どことなく緊張している。――

そうおもいながら、片山潜(かたやません 1859-1933)は、銀座どおりをせかせかと歩いていました。

「いつ戦争、が始るだろうか?」

というささやきをちらっと耳にした片山が、歩きながらそのほうをみると、商店の店員らしい若者が三人、道のはたでヒソヒソと話をしていました。

彼らは、片山を目でおいながら、

「戦争になれば、あの人なんかも、兵隊にとられるのだろうね。」

という、べつの男のこえが、片山の耳にはいりました。

一九〇三年(明治三十六年)の年の暮れのことでした。

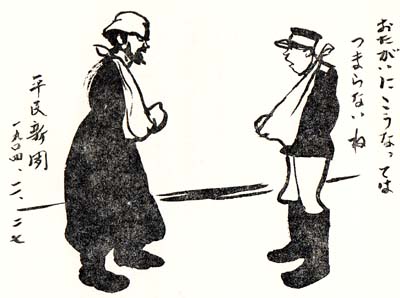

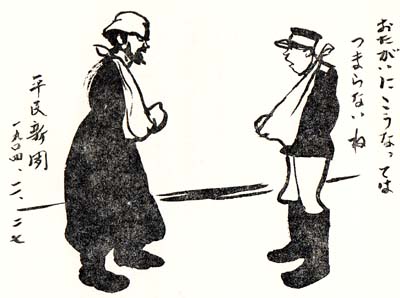

有楽町の平民社へいそぐ片山は、街角でぱったり川野洋吉(?)にあいました。

「おひさしぶりです、先生。とうとう『平民新聞』ができましたね。おめでとうございます。」

川野が、さっそくいいました。

「いや、ありがとう。」

「第一号にのった宣言には、感激しました。

自由・平等・博愛の理想、平民主義・社会主義・平和主義の主張、すばらしいことです。

戦争反対をさけぶただひとつの新聞ですね。」

川野は、興奮のおももちで、いっきにしゃべりました。

彼は、帝国大学(いまの東京大学)を卒業して、中学校の教員をしています。

学生時代からキリスト教を信じ、内村鑑三の弟子になっていました。

「川野君、平民社へよってみないか。」

片山は、ならんであるいている川野にいいました。

「ええ、ぜひ。幸徳先生におめにかかりたいのです。」 |

|

平民社は、どぶ川に面したふるぼけた二階家でした。

入口の上には、「平民新聞」と筆太に書かれた看板、横には「社会主義協会」の木の表札がかかっています。

「やあ、いらっしゃい。」おおごえでむかえるのは幸徳秋水です。

「下がわたしのすまい、二階が平民社の事務所です。

どうぞ、遠慮なくあがってください。」

二階の壁には、四人の外国人の肖像画が、かかっていました。

「ほお」と見あげている川野のうしろから、片山が説明しました。

「こちらがマルクスとエングルス、科学的な社会主義思想をうちたてた人です。

こちらは口シアの作家トルストイとフランスの作家ゾラ。

ふたりの小説は読んだことがあるでしょう。

農民と労働者のひさんな生活をいないきとえがいていますわ。

この額縁を寄付したのは、有名な福田英子(ふくだひでこ 1865-1927)君です。」 |

|

「福田英子さんというのは、自由民権運動で活躍したあの人ですか。

あのころは景山という名字だったとおもいます、が。」

「そう、その福田英子です。大井憲太郎と一緒に、朝鮮独立の戦いをおこそうとしてつかまった大阪事件に関係した、ただ一人の婦人です。

いまは私たちと一緒に社会主義運動をやっています。

ご主人をなくし、小さな子供をかかえながら、頑張っていますよ。」

「諸君、いすにかげたまえ」といいながら、幸徳は、川野にあいさつするひまもあたえず、いっきにしゃべりだしました。

「ロシアとの戦争は、始るにちがいない。一体、なんのために戦争をするのかね。

戦争で犠牲になるのは、貧しい人たちですよ。

兵隊となって命をおとすのも、はたらき手をとられて生活に苦しむのも、そういう貧しい人たち、あるいはその息子たちではないでしょうか。

戦争で、得をするのは、だれですか。

軍人と資本家、国民の中のごくわずかの人だけです。ロシアでも、全く同じことです。

ロシアの民衆は、皇帝の専制政治(一人かってな、おもいのまま政治)に苦しんでいます。

だから、どんなに弾圧されても、革命運動はやまないのです。

日本の民衆と、ロシアの民衆とは、友だちです。専制政治と軍国主義に反対している味方どうしです。

たがいに戦い、ころしあわなければならない理由は、なにひとつないじゃありませんか。

ともに手をにぎりあって、戦争に反対すべきです。」

まるで何十人かの人を集めた演説会でもあるかのように、こぶしをふりあげて、幸徳はしゃべります。

川野もつられて、演説口調で、それにあわせます。

「そうです。内村先生も、同じようなことをいって、戦争に反対されています。

先生は、日清戦争のときは戦争に賛成されました。

数年まえ、私が学生だったころ、新宿柏木の先生のおたくでひらかれた集りに出たときのことです。

若い人が四、五十人も集っていたでしょうか。

『みなさん、わたしは間違っていたのです』先生は、こういわれて、ふかくあたまをたれました。

日清戦争に賛成されたことをわびられたのです。

内村先生は、『私は、日本が中国と戦うことで、おくれている中国をめざめさせることができると思ったのです。

中国が、いつまでも西洋文明からとりのこされているのでは、欧米の植民地となってしまう。

日本が武力で勝っならば、中国の人びとも西洋文明のすぐれていることをさとるにちがいない、こう考えたのです。

しかしこれは間違っていました。日清戦争で、日本が勝った結果、どうなったでしょうか。

軍人がいばり、軍国主義の力が強くなりました。工業は発達しました。

しかしもうかったのは、資本家だけです。

物価はあがり、税金はたかくたって、安いちんぎんで働く労働者の生活はいっそう苦しくなりました。

戦争はキリスト教の教えにそむきます。キリスト教徒は、戦争に反対しなければなりません。

さあ、みなさん、平和のために祈りましょう』と、こういわれたのです。」 |

幸徳も片山も、ふかくうなずきながら、川野の話をきいています。

「内村先生は、立場はちがいますが、戦争に反対する点では、幸徳先生と一緒です。

キリスト教の教えによれば、だれでもみな神の前では平等です。

日本人とロシア人は、にくしみあってはなりません。

キリスト教徒の安部磯雄(あべいそお)先生が社会主義者となって、平民社の運動にくわわっているのは、わかるような気がします。」

幸徳は、川野の話のあとをうけて、彼は社会主義とはどういうものかを、熱心に話はじめました。

片山は四ヵ月ほどまえのできごとを思い出していました。

② 日清戦争と朝鮮人

今年の夏のことです。福岡で片山が社会主義の講演会をひらきました。

「労働者の見た戦争」という話をおえて、廊下に出たとき、一人の青年によびとめられました。

「私は朴(パク)というものです。ちょっと、お話したいのですが……。」

その青年は朝鮮人でした。

朴君のお父さんが、お母さんと一緒に日本にやってきたのは、一八八四年(明治十七年)の暮れでした。

それは、彼が生まれてまもなくのことです。

お父さんは、有名な政治家金玉均(キムオクギュン)と一緒に、朝鮮の政治を改革しようとしていたのです。

日本が明治維新いらい、欧米の文化を取入れ、工業をおこし立憲政治をひらいてきたことに心をひかれました。

日本のあとおしで、朝鮮の専制政治をあらためようという運動をしていたのです。

金玉均は、福沢諭吉の援助をうけていました。

この年、金たちはひそかに日本政府と連絡をとり、日本軍に王宮をかこませ、保守的な中国派の政府をたおし、彼ら親日派の政府をたてようと、はかったのです。

しかし、朝鮮にいた中国軍の出動で、失敗におわりました。

朴君のお父さんは、金玉均と一緒に、日本ににげてきたのです。

「片山先生、父は日本をふかく信頼していました。

しかし日本政府の考えを疑うようになったのは、金先生をあざむいて中国側にひきわたし、暗殺させたときからです。

朝鮮の政治家を利用している、本当の目的は、朝鮮を支配することにあるのではないか、この疑いは十年まえの日清戦争のとき、ますますはっきりしてきました。

それ以後、父は日本の援助をもとめる政治運動をやめてしまいました。

けれども反対派の政府がおさめている朝鮮にはかえることはできませんでした。」 |

「そうですか。あのころ、僕はアメリカにいって、はたらきながら大学で勉強する、それだけでせいいっぱいだった。

日清戦争については、ほとんどなにもしらなかった。

朝鮮人は日清戦争をどう考えていたのだろうか。

きみはお父さんからきいているでしょう。」

「ええ、まだやっと十歳の私に、こまかな事情をかたってくれました。

父はそれから一年ほどして、病気でなくなりました。

自分の考えを、なんとか子供につたえたい、そう思って、むずかしい政治の話をしたのでしょう。

私も一所懸命、わかろうと努力しました。子供心に、父の気持がつたわったとおもいます。」

一八九四年(明治二十七年)、朝鮮に東学教徒の乱がおこりました。東学とは、一種の宗教です。

しかしこの乱は、わるい政治に反対して農民が立ち上がったのでした。

それとともに、日本と欧米の侵略に反対するという旗じるしもかかげていました。

日本政府は、この乱がおこったというしらせをうけると、中国がわが出兵するから、それに対抗する必要があるという理由で、軍隊を朝鮮におくることをきめました。

ところが日本軍が朝鮮にいってみると、すでに東学教徒の乱もいったんおさまっていましたし、中国軍も出動していませんでした。

朝鮮の政府は、もう乱がおさまったのだから、軍隊をかえすよう日本にもとめました。

しかし日本は返すどころか、軍隊をどしどし送りこんで、今度は朝鮮の政治を改革させるのだと主張しだしたのです。

軍隊を宮廷にいれ、国王をとじこめ、親日派も政府をたててしまいました。

国王は中国に応援をもとめました。これが日清戦争のおこる原因となったのです。

『政治の改革といっても、朝鮮を武力でおさえるための口実でしかなかったのだ』

父は、顔をまっかにして、私にそういいました。

片山先生、私たちは、先生の戦争反対の運動に、おおきな期待をよせています。

戦争は、日本やロシアの民衆を犠牲にするだけではありません。

一番苦しむのは、朝鮮と中国の民衆です。

国土が戦場となって家がやかれ、田畑があらされ、食糧をうばわれるでしょう。

日本が勝っても、ロシアが勝っても、朝鮮は独立をうばわれ、国がほろびるでしょう。」 |

朴(パク)君は、こういってかえっていきました。

③ 労働組合のはじまり

「そう、あれは、あの夜、宿にかえったときのことだったな。」

片山の思い出は、つづいていきます。

朴(パク)君とわかれて宿屋にかえってみると、八幡製鉄所の若い職工(労働者)五人ほど、片山をまっていました。

「戦争になることは真近いとおもいます。

私たちの工場では、鉄を大増産するため、昼となく夜となく、ぶっとおしで働かされています。

そのため、けがをするもの、病気になるものがあとをたちません。

世界一の陸軍をもつロシアと戦うかもしれないのだからと、みんな頑張っていますが、このままではたまりません。

やっぱり労働者をまもってくれる労働組合が必要です。もう一度鉄工組合をつくる指導をしていただきたいのです。」

八幡製鉄所は、一九〇一年(明治三十四年)から仕事をはじめました。

これで、軍艦でも大砲でも、自分の国でつくる基礎ができた、こう新聞は書いていました。

八幡製鉄所でつかう鉄鉱石は、中国の大冶鉄山からはこばれてくるのです。

日本の鉄鉱石は、量もすくなく質もわるくて、役にたちません。

石炭は筑豊炭田のものを使っていますが、硫黄分が多く、このために溶鉱炉がつまってしまい、製鉄所の幹部はあたまをいためていました。

日本は、中国の鉄や石炭をもっと手にいれたいとのぞんでいたのです。

若い労働者の言葉をうけて、片山はいいました。

「労働組合は、ぜひ必要です。労働者が政治に関心をもつことは、大切です。

私たちが労働組合期成会をつくったのは、日清戦争のあと、もう十年もまえのことでした。

私が十三年ぶりにアメリカからかえってきた翌年でした。

やはりアメリカがえりの高野房太郎君などと一緒に、神田美土代(みとしろ)町(今の東京都千代田区内)の青年会館で、労働演説会をひらいたら、千二百名が集ってきたのです。 本当におどろいた。

その時、労働組合をつくるため、労働組合期成会をつ苦労とよびかけたところ、たちまち四十七人の賛成者があらわれたのです。

感激しました。そこで『労働世界』という小さな雑誌を出しました。」 |

「私は、東京の友だちから送ってもらいました。“労働は神聖なり”“団結は勢力なり”と書いてありましたね。

労働する人は貧しい人、いやしい職業の人と、世間からもおもわれ、自分でもはずかしいと考えていました。

しかし、労働と生産は、この世のなかをささえる、とうといものだ。

一人一人では力の弱い労働者も、団結すれば大きな力となり、自分たちの手で生活を守ることができるのだ、ということをしったのです。

あの時から勇気がでてきました。まちをあるくときも、胸をはってあるけるようになったのです。」 |

若い人たちの話をうれしそうに、うなずきなからきいていた片山は、こういいそえました。

「それは、みんなの気持だったでしょう。

期成会の会員の九十パーセントは、みなさんと同じ、製鉄工でした。

鉄工組合の発会式には、陸軍の工場の労働者や鉄道の労働者が千二百名も集ったのです。

そして三年めには、全国に次々と支部ができ、五千四百人もの仲間が組合にはいってきたのです。」

「そんなにさかんだった鉄工組合が、どうして、まもなくつぶれてしまったのでしょう。残念でなりません。」

「いろいろの理由があるだろうが、やっぱり一九〇〇年(明治三十三年)に、治安警察法という法律ができたためでしょう。

この法律ができてから、警察はおおっぴらに、労働運動をおさえつけることができるようになったのだからね。

しかし、取り締まりがどんなにきびしくなっても、労働者が苦しんでいるかぎり、労働運動はなくならない。

君たちもよくしっているだろう、おととしの呉(くれ、広島県)の海軍の工場のストライキを……。

「ええ、新聞で読んでしっています。」

元気なこえが、はねかえってきました。

それは、五千人の職工が、警官や憲兵の圧迫をはねのけて、ストライキをやったのです。

そこの工場長の海軍大佐の転任と、取り締まりの規則をゆるめることを要求して、戦いました。

海軍ではすっかりあわて、工場長の上役にあたる海軍少将がのりこんできました。

「おまえらの願いはわかったから、このところはオレにまかせて、仕事についてくれ。」

と、涙をながさんばかりでした。

もう一人の職工が口をはさみました。 |

|

「それでストライキは、やめてしまった。それではだめだ。いちじ、ワッとさわぐだげでは、我々の願いはとおらない。

組合があって、たえず運動をつづけてゆかなくてはね。」

「そうだ。」

片山のこえには、思わず力がはいりました。

「労働者の運動がもう一度たかまるときがやってくる。

お互いに力をあわせて、鉄工組合をもう一度たてなおしてみよう。

私は、安部磯雄君や幸徳秋水君と一緒に、三年まえ、社会民主党をつくった。

労働者の利益をまもる政党だ。とどけをたすと、政府はすぐさまこれを禁止した。

だから、君たちはしらないかもしれないが、この時の宣言では、こういっているのだよ。」

片山は目をつむって、大きな声でゆっくりといいました。

「ひとつ、人種の差別、政治のちがいにかかわりなく、人類はみな兄弟であるという主義をひろめること。

ひとつ、万国の平和を実現するために、まず、いっさい軍備をなくすこと。

ひとつ、諧級側度を全廃すること。

ひとつ、生産のために必要な土地と資本を国家のものとすること。

ひとつ、人民が、平等に政治に参加できるようにすること。」 |

――あの時の五人の若い労働者の顔が、なんとひかりかがやいていたことか。――

「片山君、なにをボンヤリしているのだ。僕は、もう一時間も、社会主義の講義をさせられてしまったよ。」

「すまん、すまん。ちょっと、このあいだの九州旅行のことを思い出していたのだ。」

「川野君! 片山君は、昔のことを、ちゃんとおぼえていて、思い出話をするのが好きなのだ。

ずぼらな僕とはおおちがい。なにしろ、ヤソ(キリスト教)の信者だからね。」

④ 明治維新いらいの歴史

「僕は神田三崎町にかえる。君の家もあっちだったね。話しながらあるこうか。」

片山は、川野にいいました。

「ええ。さきほど、幸徳先生にうかがいましたが、先生はちかく外国にゆかれるそうですね。」

「そう。四、五日たったら、日本をはなれるよ。」

片山は、アメリカにわたり、それからアムステルダムでひらかれる万国社会党大会に出席する予定です。

アムステルダムでは、ロシアの社会主義者、フランスやイギリスなど各国の社会主義者とあい、日露戦争に反対する運動を相談するつもりでした。

それは、大変な仕事です。身うちのひきしまるおもいで、寒さをすこしも感じませんでした。

「先生は、自由民権運動のとき、どうされてましたか。」

川野は、片山の顔をのぞきこむようにして、ききました。

「幸徳君は、くにが高知でしょう。板垣さんいらい、自由民権運動の本場で育ったからね。

わたしの故郷の岡山県でも運動はありました。

しかしその頃、僕は岡山師範学校(小学校の教員になる人を育てる学校)の生徒で、なにもしらなかった。

のんきな田舎者でしたよ。

もっと勉強したい、それには東京へでなくてはだめだ、そのことだけで頭がいっぱいでした。

一八八一年(明治十四年)、学校を中途でやめ、東京へでてきました。

僕は、一八五九年(安政六年)生まれ、つまり、安政条約ができ、外国と貿易がはじまった年に生まれた。

東京へでてきたのは、二十二歳のときだ。印刷工場の職工をやりながら、勉強をつづけました。

貧乏なため、ろくな食事もせず、われながらよく頑張ったとおもいますよ。

そうそう、東京で、はじめて自由民権運動にふれました。

岡鹿門(おかろくもん)という漢学者の塾にはいっていました。

この年、明治二十三年に国会をひらくという詔勅がでましてね。

漢学塾の書生の多くは、古い思想のもちぬしです。

それでも国会がひらかれるときの準備をしようと、演説会をひらきました。

ぼくが政治に関心をもちはじめたのは、やはりこの時からといっていいでしょう。」 |

「先生がアメリカにわたられたのは?」

若い川野は、まもなく日本をはなれるという片山から、いろいろなことを学ぼうと、一所懸命でした。

片山の話は、いつのまにか、彼の「生いたちの記」になっていました。

「あれは一八八四年(明治十七年)のことです。

なぜアメリカゆきを決心したか、うまく説明できません。

西洋文明を勉強するには、やはり外国にいかなければだめだとおもいこんでいたんでしょうね。

そして、日本で苦学していても、希望がないと感じてもいました。」 |

ちょっと言葉をきった片山は、とおくの空を見つめるような目つきをしてから、また、しゃべりだしました。

「川野君、もう十数年もまえのことですよ。アメリカでの苦労も、いま思い出すと、夢のようです。

僕の洋行は、日本の運命にかかわるようなできごとと、ちょうどぶ使っています。

あの時は若く、知識もなかったから、なにもわかりませんでしたが、いまになって考えてみると、自由民権運動が敗れ自由党が解散したときでした。

僕はサンフランシスコに渡ったのが十二月、この二ヵ月まえには、秩父事件がおこっていたのです。

僕の今度のアメリカゆきは、どんな大事件とぶつかるだろうか。

僕たちは、戦争に反対している。でも僕たちの力はまだ弱い。

戦争がおこるやもしれない。その結果、日本はどうなるとかもいますか。

明治維新ではじまった時代はおわり、新しい時代の幕がひらくでしょう。」 |

「片山先生、新しい時代とに、どんな時代ですか。

内村先生は、日露の戦争となれば日本はほろびるといわれました。………本当でしょうか。」

「さあ、どうなるか? 戦争のなかで、戦争はだれのためのものであるかを、労働者は、はっきりしるでしょう。

そうした労働者が、政治に発言するようになる、新しい時代が始るだろうということは、はっきりいえる。

君も、元気で頑張りたまえ。じゃ、さようなら。」 |

片山は、川野とわかれると、足ばやに街角を曲がっていきました。

それを見送る川野の胸のなかに、なにか熱いものがひろがるおもいでした。

――新しい時代がくる!――

川野も、年の暮れの雑踏(ざっとう)のなかに消えました。 |

|

top

**************************************** |