|

****************************************

Index 日本の夜明け(その一 その二 その三 その四 その五)

|

日本の夜明け(その二)

4 綿をつむ子どもたち

① 綿の花ざかり

② でまわる“ほしか”

③ さかんな綿ともめん |

5 寺子屋ものがたり

① 初午の日

② 商人も学問を

③ みんなが一つの教室で

④ ご祝儀

6 風雲、急をつげるとき

① イギリス船がくる?

② 世界のなかで

③ 夜明けはちかい |

4 綿をつむ子供たち top

① 綿の花ざかり

「暑うならんうちに、ひとはたらきしておかな。綿つくりは、米つくりの二倍も人手がいる。

旦那衆はおおぜいの奉公人をつかうが、わしらにや、そんなことはできんから、ほかの人がねているときでも、はたらかにゃならん。わかったな。」

「さあさ、岩も、おかんも、かごをもったかいの。」

父親の勘三郎と毋親のおたつは、かごをうでにかけたままで、かさのひもを、あごの下でむすびました。

十二の岩松と、九つのおかんも、ねむい目をこすりながら、かごをもちました。

摂津の国(せっつ、大阪府)住吉郡平野郷のような、綿つくりでしられたところへでかけてみると、畑はもちろんのこと、田んぼでも、稲と綿が半分ずつのびています。

水田では、土をたかくもってうねをつくり、たかいところへ綿、ひくいところへ稲がうえてありました。

綿の種まきは、八十八夜のころにはじまります。

芽がでると、丈夫なものをのこして、まびきをします。

まびきは三度。肥料も、一番ごえ、二番ごえ、三番のとめごえとにわけてやります。

「綿は水かげんひとつや。」と、勘三郎は、息子にいってきかせました。

芽のでたところへ、たっぷり水をやると、肥料のききめがはやいのです。

すこしでも日でりがつづけば、夜どおし、畑のすみの井戸へとりついて、はねつるべで水をくみあげました。

と、歌の文句にもあるとおり、種まきから花のつみとりのおわる百二十日か三十日のあいだは、油断もすきもありませんでした。

中耕(ちゅうこう)、除草(じょそう)もねんいりにし、ようやく夏のさかりもすぎ、朝夕の風がすずしくなるころ、のびた綿の枝の先がふくらみます。

村の人たちは、「ほうら、チョウがついたそう。」といいました。

やがて、つぼみがわれ、白いチョウがとびたつかとおもうばかりに、綿の花がひらきはじめます。

このとき、まっさきにのびたものから、花をつみます。これが一番綿です。

二番綿をつみおわり、秋の彼岸ごろになってさきだす三番綿は、木につけたままで家へはこびます。

あとになればなるほど、品質がおちるといわれ、売り値もおちます。

三番綿がつみおわるまで、ひと月かかります。

そのころは、子供だからといって、あそばしておいてはくれませんでした。 |

|

岩松の父の勘三郎(かんざぶろう)は小作人でした。

自分の土地はなく、地主の田畑をつくらせてもらって小作料をおさめている「水のみ百姓」でした。

勘三郎は子供のときから、平野郷の地主九兵衛の屋敷へ奉公にあがり、下男としてはたらいてきました。

三十をすぎてから、小作人になったのです。母親のおたつも、同じ屋敷で下女をしていた娘でした。

九兵衛の屋敷のかたすみにあるほったて小屋が、親子四人のすみかでした。

ですから、同じとしごろの九兵衛の孫は、岩松やおかんには、友だちではなくて、旦那さまでした。

ちいさい「旦那さま」も、下女にまつわりついたりして、綿畑へやってくることもありましたが、すぐあきて泣いたり、どなったりしました。

小作人よりまだみじめな父も母も奉公人という子もいました。

その子などは、口もめったにきかず、せっせと、真っ白いチョウをつんでいました。

むこうの畑で、かごをもちまわっている長助の家は、自作農でした。

子供やおとなの「日雇い」をつかって、にぎやかに綿の花をつませているのは、米屋のおかみさんでした。

「綿つくりは、もとでがいる。肥料でも、米つくりの何倍もかかるしのう。」

「そんなら、米や麦をつくっとったらいいのに。なんで綿をつくるの?」

「あほやな。米や麦だけつくっとったら、旦那さまへさしだす小作料になってしまうだけやないか。

どうしてくらしていける?

綿はな、もとでもかかるし、てまもかかるが、米つくりの五倍も六倍ものかせぎになるんや。

それで、みんな綿つくりにせいだすのや。」

「そんなら、おいらの家も、長吉のお父みたいに、自分の田んぼや畑をもつようになるな。

それから牛も一匹買えるな。」 ゛`

「そうとも。牛も一匹買わにゃならん。」と、勘三郎がいいました。

「牛も一匹」は、この水のみ百姓の口ぐせでした。

「そしたら、にいちゃんのおさがりでない、赤いべべ(着物)も買ってもらえるな」

と、おかんもいいました。

「綿かいい値で売れたら、今年はおかんにも、赤いべべを買ってやる。ようはだらけよ。

けどな、油断はできんぞ。

綿というのは気まぐれで、どんなに金をかけて肥料をいれても、日でりにでもなったら、どうなるかわからん。

肥料の代金もはらえず、借金だけがのこってしまうこともあるからの。」

「今年や、日でりでないぞ、お父。」

「それでも、まだ油断はできん。綿の値のあがりさがりということがある。

肥料代がやすくて、綿の売り値がたかかったら、もうけはおおきい。

反対に肥料代があがって、綿の売り値がさがったら、大損になって借金がかさなってくる。

百姓も、いまは、くうものもくわずに、いわれたとおり、年貢をおさめておったらええというでもなし、時世がかわったんや。

おまえらもぼんやりしとらんで、この土地へやってくる商人衆の話をきいたり、あっちこっちのうわさを、むだだとおもってもようきいとけや。

競争にまけると、一生、水のみでくらさにゃならん。ええか、岩。」

② でまわる“ほしか”

米はつくっても、領主におさめるものでした。年貢です。

それでも米をたくさんつくっているものは、自分でもたべたり、あまりがあれば売ったりもできました。

ところが綿などは、はじめから売って金にするのが目当てです。

綿だけでなく、タバコ、ミカン、アイ、ナタネそのほかいろいろなものがつくられ、土地の特産物といわれるようになっていました。

肥料もかわりました。

これまでの肥料は、下肥(しもごえ、人糞尿)、草木灰、つみごえ(堆肥)、馬屋肥えなどでした。

江戸時代にはいって綿やタバコやミカンつくりなどがさかんになると、ほしか、しめかす、あぶらかすなど、金をはらって商人から買いいれる肥料がふえました。

平野郷などは、水田の半分に稲、半分に綿をつくり、米はぜんぶ年貢におさめて、綿を売ったお金でくらそうというほどですが、その綿つくりでは、米つくりや麦つくりの二倍も三倍もの肥料が必要なのです。綿つくりになくてはならないほしかとは、どんな肥料でしょう。それは、イワシのまるぼしです。

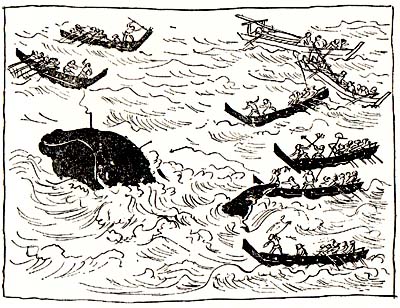

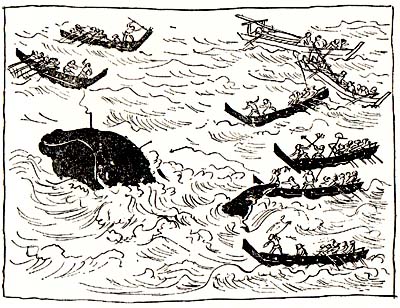

「どういうわけか、イワシの漁場というのは、日本の西から東へとうつり、クジラなどはあべこべに東から西へと漁場ががあるといいますね。

とにかくイワシの漁場といえば、あなた、なんといっても房総(ぼうそう、千葉県)の九十九里浜です。

日本一でしょうな。南は東浪見村(とらみむら)の太東岬から、北は銚子の犬吠崎(いぬぼうさき)まで、漁でくらすものが三万戸といいますからな。

網主だけでも、何百人といるそうです。

大きい網主になると、家来百姓に田畑をつくらせて小作米をとりたて、浜では、家来の漁師に地引網をひかせて、イワシをとる。

この地引網というのがおおがかりなものでしてな。」

肥料商人は、まるで自分のことのように、みぶり、てぶりでかたりました。

地引網には天・中・小とあり、大網は普通、長さが五百四十メートル、幅九メートル以上もあります。

アサでつくったこの網を、ひと網ひく船は、普通二艘でした。 |

|

大網をひくときは、船で働く者だけで六十人以上、そのほかおかで働く者がひと網につき七十人から二百人あまりとなります。

おかもの(おかばたらき、陸で働く者)は漁師の女房や子供、老人、それからちかくの村の人たちでした。

網主ともなれば、網と舳はもちろん、納屋、倉庫ももち、船頭らには前借のお金など、いつでも渡してやれるほどの力がないと、できない仕事でした。

イワシの季節になると、網主は先頭になって、船と人をさしずします。

見張りの合図でのりだした船は、まず海岸線と平行に、一直線に網をはり、二艘の船で左右をひき、海岸めがけてこぎよせます。

どこへ網をはるかで、網主どうし、船方どうしの喧嘩さわぎが、まきおこることもあります。

おかものたちは海岸にむらがっていて、左右にわかれて、ひき網を、力をあわせて引張り、ひと網万両の獲物を、浜へひきあげます。

イワシの群が多いときは、二番漁、三番漁とくりかえし、ときには十番漁になることもありました。

商人たちは、ひと網ごとに二十人から四十人くらいの仲間(同業組合)をつくっていて、水あげされたイワシを買占めていきます。

こういう商人たちは、網主に権利金をおさめて、買占めの権利をにぎっているのでした。

「砂ヘイワシがならべられ、これを天日でかわかしますが、その臭いといったら、なれないものには、我慢ができませんでしょう。

こうしてほしたものが、ほしかですわ。

しめかすというのは、なまイワシを大釜でにて、しぼって、魚油をとった残りかすです。

さて、ひあがったほしかは、俵づめにします。

こういう仕事は商人が自分の納屋をもっていてするものもあれば、網主が人を集めて加工をするときもあります。

大網主といえば、なにしろ、金と力をにぎっています。

漁場の権利をにぎり、ほしかやしめかすを売りだす加工業者でもあり、また、大地主であるということになりましょう。」

商人は、わらいました。

岩松のような小作人のこせがれでも、台所のすみで、人のうしろにかくれて、口をあけたまま、めずらしい話に聞き入ることもありました。

「九十九里浜のこの肥料をひとてに集めるものは、江戸深川(東京都江東区)に店をならべるほしか問屋仲間、それに浦賀のほしか問屋仲間です。

そこからのさしずで、ほしか、しめかすなどは船につまれ、馬につまれて、諸国に売りさばかれます。

東海道の米、関西や中国地方の綿、阿波(あわ、徳島県)のアイ、紀州(和歌山県)のミカン、みんな、九十九里浜のイワシのおかげです。

――さよう、魚肥(ぎょひ)なら、えぞ(北海道)からも運ばれてきます。

松前や江差でとれるニシンも大変なものらしく、春さき、ニシンがおしよせると海の色がかわるといいます。

そうなると、武士も商人も、男も女心子供も、ニシンとりにせいだすということです。

ニシンは、頭や腹わたをとり、みがきニシンやカズノコにしますが、とった頭と腹わたが肥料になります。

たくさんとれてこまるときは、イワシのようにしてしめかすをつくり、これを船につんで、諸国に売りさばきます。

こんなわけで、松前の港には、内地の船が集る、くいつめ者や出かせぎ者がおしかける。

それをめあての遊芸人や商人が集ってくる。いやもう、江戸(東京)にひけをとらぬにぎわいだそうで……。」

クジラとりは、安房(あわ、千葉県)、紀州(きしゅう、和歌山県)、土佐(とさ、高知県)、また長崎、五島などの北九州でさかんでした。

平戸(ひらど)の生月島(いきつきしま)のクジラ組(捕鯨業者)益富家などは、漁の季節になると、五ヵ所の漁場をにぎって、二千人以上の人をはたらかせるといわれました。

「一頭しとめれば七浦(七ヵ村)が栄える」といわれます。

クジラは、赤肉はたべ、あぶら肉や骨などは、おおがまでだきつめて油をとりました。

このころは、ナタネをつくって油をとり、これを灯油として、武家屋敷や大商人たちがつかいました。

鯨油(げいゆ)は煙がたくさん出て、そのうえくさいというので、こういう人たちには、きらわれましたが、普通の人の夜なべ仕事には、なくてはならない灯油でした。

また鯨油は、農作物の害虫駆除にもつかわれました。

油をとった残りかすは、タバコやサツマイモの肥料となり、こうして海のけものは、いくとおりもの商品となって、売りさばかれていくのでした。 |

|

③ さかんな綿ともめん

これも、商人たちから聞いた話ですが、大阪へはいる商品で、もっとも金額のおおいものは、米だそうです。

さすがは「天下の台所」といわれた町です。

二番目は、なんと肥料のほしかです。三番目は、白もめんです。

つまり、東の海の漁業が大阪のまわりの綿つくりをたすけ、そこでつくられた白もめんを、東へ西へとおくっているわけです。

それから、紙・鉄・ナタネの順だといいます。

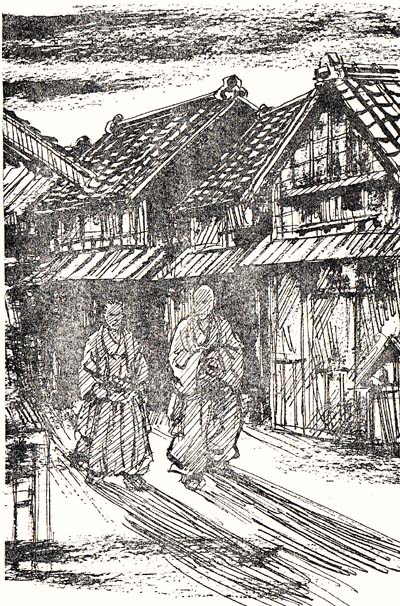

「大阪が栄えるのは、大阪のまわりで新しい産業がさかんになっているためで、平野郷などが町場のように、にぎやかになったのも、大阪にちかく、品物のうごきがはげしいためですな。もちつもたれつといいますか……。」

と、ある綿の仲買人がいいました。

平野郷は商人が出入りし、すみつく人もふえ、にぎやかにひらけていったのです。

「この村の半分は、商人と職人だ。自分の土地をもった百姓はすくない。

にぎやかになっていくけど、競争にまけた百姓は、田畑もつくれんようになってしまう。」

と、母親は、岩松をあいてに、ぐちをこぼしました。

競争に勝って、土地もち百姓になるのは、容易なものでないといってきかせたのでした。

村をあるけば、こまもの屋も、しち屋も、くるま屋も、コンニャク屋も、宿屋も、もち屋もありました。

めだっておおいのは「綿くり屋」でした。

つみとった綿花は、ここで綿くり台にかけられ、種をとります。

二百軒もある「綿くり屋」ではたらいている「日やとい」の人たちは、土地をなくした百姓たちでした。

ふんどしひとつの男が、油しぼり台へとりついているところも、よくみかけます。

これは綿の種から、油をしぼっているのです。

油はやはり灯油となり、しぼりかすは肥料となってでていくのでした。

こんな仕事をするものも、おちぶれた百姓でした。

「あんな、日やといなどになったら、おしまいだぞ。油断をしたからだ。」

と、勘三郎も、息子にいってきかせました。

|

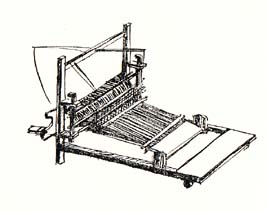

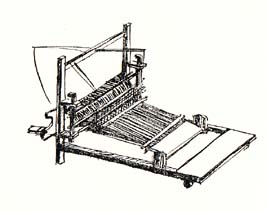

機(はた)――糸を編んで布にする

|

種をとった綿花は「くり綿」といわれ、これを唐弓(とうゆみ)という道具でほぐしていくのが「綿うち屋」の仕事です。

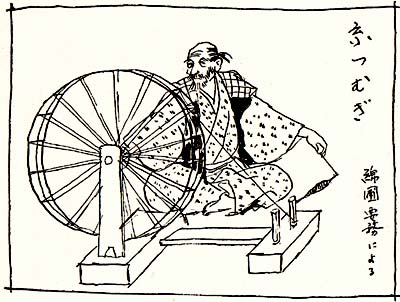

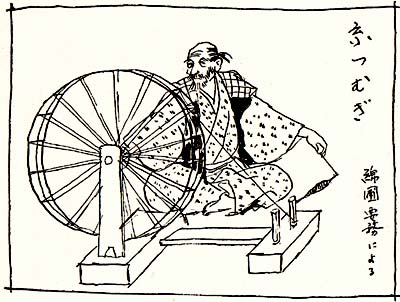

ほぐされた綿は糸くり機(き)にかけられ、ほそい糸となります。

それを機(はた)にかけて織りだした布が、もめんです。

「まあ、もめんくらい使い道の多いものはありませんな。

衣服にするとはだざわりがよく、目はこまかくてあたたかい。それに、丈夫。

それから、のれん、のぼり、夜具ふとん地、たび、てぬぐい――まだまだありますよ。

もめんは、大衆の布ですね。もめんの産地もふえますなあ。関東なら真岡もめん、東海道なら三河もめん、大阪まわりなら河内もめんに和泉もめん、中国筋へいけば周防もめんですかな。

――それはそうと、あの話は、むこうさんも大変のり気でしてなあ。」

「その話ならおことわりだよ。おかんはまだやくにたたず、岩松がおらなんだら、来年は綿もつくれんわいな。」

と、母親は、貨機(ちんばた)おりの手をやすめて、大阪からきた商人に、くってかかりました。

「心配せんでもよろしい。大阪といったら、江戸(東京)や長畸とはちがいます。

つい目と鼻のさきじゃ。それにかねができたら、どこぞ売りにでた田畑も手にいれることができます。

田畑もちになってかせがにゃ、死ぬまで日のあたるところへでられません。そうでしょう。」

と、商人がいいました。父親の勘三郎は、うでをくんだままでした。

――そのとおりじゃ。田畑もちになって、それから牛を一匹買うんじゃ。

牛なら人手がなくてもやっていける。岩松のぶんは牛がするわい。――

岩松は、年季奉公でぜにがはいるなら、お父やお母がよろこぶだろうと、おもいました。

それにまた、米つくりや綿つくりもいいが、商品というものと一緒に、東に西にとうごく商人になるのもたのしいと、空想をしていました。

そうして、水のみのこせがれ岩松が、大阪の玉屋というもめん問屋へ、十二年間はたらくという約束の年季奉公をすることに、話がきまり平野郷をでていったのは、十二の年の冬のことでした。

それから二年たった一七八三年(天明三年)のころから、天候がくるい、作物はみのらず、ついに大ききんとなりました。

東北はことにひどく、津軽地方だけでも、一年間に十万二千人の人たちがうえ死にしたといいます。

天明の大ききんは西にもひろまり、一七八六年(天明六年)には、つめたい雨がふりやまず、年がかけると百姓一揆やうちこわしがはげしくなりました。

大阪でも六月に、うえたまずしい人たちが米商人をおそいました。

平野郷の水のみ百姓勘三郎は、田畑もちにもなれず、牛を買うこともできませんでした。

むすめのおかんを、河内の八尾の地主の家へ年季奉公にだし、母親のおたつは九兵衛の下女にまい戻り、自分は、「綿くり屋」へ日雇いにでたり、人足にでたりして、一家ばらばらになってくらすことになりました。

年季奉公の岩松は、年季のあけるまでは、親の死にめにもあえない奉公人でしたから、それっきり平野郷へ戻りませんでした。

一八二三年(文政六年)のことでした。

摂津(せっつ、兵庫県)、河内(かわち、大阪府)の綿をつくっている千七ヵ村の農民たちが、大阪東町奉行にうったえをおこしたことがありました。

「大阪のおおきな綿問屋が七、八軒で、摂津・河内の綿をおもいのままに買占め、買いたたいています。

摂津・河内の百姓は、畑と水の便のわるい田へ綿をうえ、これまでずいぶんと苦労をしてきました。

諸国の商人らもでいりして綿を買ってくれますので、手広く売り買いをしてきました。

ところが、大阪の綿問屋は、村からの綿商人をきびしくとりしまるようになり、諸国の商人もたちいりができなくしてしまいました。

このままでは、とてもお年貢もだせなくなってしまいます。

どうか、いままでどおり、綿の売り買い、船づみなどは、百姓の自由にさせていただき、どこへでも手広く売れるように、よろしくおさばきをお願いいたします。」 |

あらまし、こういうものでした。

幕府のあとおしもあり、役人のほうへかねをとどけている大阪のおおきな綿問屋らは、二か国の綿を一人じめしようとしたのでした。

村の綿商人や百姓だらけ、力をあわせてうったえをおこしたのでした。

大阪東町奉行も、大綿問屋のかたをもつわけにはいかず、

「綿の売り買いは、百姓らの自由である。」と、さばきをつけました。

これは、綿つくりがいよいよさかんになり、そういう町場に根をおろした村の綿商人らの力がつよまっていることをおしえてくれます。

それにしても、千七ヵ村の百姓・商人がひとつになってうったえをおこすなどということは、あとにもさきにもありませんでした。

夏がきて、子供たちは、せっせと綿つみにはげんでいました。

そのころは、水のみ勘三郎一家のものが、どこでどうなったか、しっている人はいませんでした。

5 寺小屋ものがたり top

① 初午(はつうま)の日

「ふるほねはござーい。ふるほねはござーい。」

町の朝を、ふるがさを買い集める男がとおります。

買い集めたふるがさの紙をはいで、またはりかえ、新しいかさをつくるのです。

「もえぎのかやあー。もえぎのかやは、いらんかあI。」

すずしそうなこえをはりあげて、かや売りがとおります。目のさめるようなもえぎ色(黄がかった緑色)の蚊帳(かや)が、朝日にはえています。

「いたずらものはいないかぁー。」

どらごえの男が、石見銀山ネズミとりのくすりを売ってあるきます。

もの売りのこえで、町がしだいににぎやかになるころ、定吉は朝飯をたべおえて、寺小屋へでかける時間です。

それは、去年の初午の日のことでした。

「ピーピピッピー、ド、ドン、トーン。」

その日は、朝から、お稲荷さまの森で、笛や太鼓の音がしていました。 |

|

いつもの年なら、お母さんから一文銭をなんまいかもらって、一日じゅう、あそびほうけるものを、去年の初午ばかりは、あそびにいくのを、とめられていました。

定吉は、この日、寺子屋に入学することになっていたからでした。

初午とは、古い暦のうえで、その年の最初の午(うま)の日をいいました。

いまのこよみでいえば、二月のはじめのころにあたります。

農村ではお百姓たちが、お稲荷さまを農業の神さまとして祭っていましたから、初午にはにぎやかにお祭りをしました。

のら仕事がはじまる春をまえにして、今年こそはたくさん取入れができますようにと、お稲荷さまに祈ったのでしょう。

町でも商店や飲食店をいとなむ人、芸能に関係ある人などが、お稲荷さまを福の神として拝む習わしがありました。

だから、こういう人たちが中心となって、初午の日には、仕事を休んで、お稲荷さまのお祭りをしました。

「定吉や、こんどの初午から、佐藤さまの寺子屋へかようのだよ。」

「佐藤さまって、ひげをはやしたお武家だろ?」

年があけるとすぐ、お父さんの友吉からいわれて、定吉は寺子屋のお師匠さん(先生)の佐藤熊之進を思いうかべました。

それは、こわそうなお武家さん(武士)でした。

定吉も、近所の仲間と一緒に、格子窓から寺子屋をのぞいたことがあります。

寺子(生徒)が、お師匠さんのまえに行儀よくすわって、手習いをしたり、ソロバンをはじいたりしています。

定吉は、どうも、ゆううつでした。

「いやだなあI、あの、ひげのお武家。」

「なにをいうか。おまえは、今年七歳になった。もう、お師匠さまについて、みっちり、しつけてもらう年だ。」

江戸(東京)の神田佐久間町に、マル友の屋号で油問屋をいとなんでいるお父さんの友吉は、

「これからのあきんどには、算用と手習いは、どうしても必要だ。」

と、口ぐせのようにいいます。商人には、ソロバンと習字が必要だ、というのです。

お母さんのおみちに、よそゆきをさせられた定吉は、これもよそゆきをきたお父さんの

友吉につれられて、お稲荷さまの笛や太鼓の音を遠くにききながら佐藤さまの寺子屋

へむかいました。店の手代が酒のはいった一斗樽(約十八リットル)をかついで、ふたりのあとにしたがいました。

初午の日に、酒たるのような“贈物”をもって、寺子屋に入学するのが、そのころのならわしでした。

江戸時代も、天保のころ(十九世紀の中頃)になると、江戸には、百あまりの寺子屋がありました。

おおくは麹町(こおじまち、千代田区)、日本橋・京橋(中央区)、芝(しば、港区)、小石川(こいしかわ、文京区)、深川(ふかがわ、江東区)などにかたまっていましたが、定吉のすむ神田(千代田区)にも、五つ六つありました。

入学してから一年半、定吉は、雨の日も、風の日も、寺子屋へかよいました。そして、いまは二年生です。

「いってまいりまあーす。」

店の奥にむかって大声でどなると、定吉は教科書、習字の道具、ソロバンなどをつつんだふろしきをかかえで、もの売りや仕事にでかける職人のゆきかうとおりへ、とびだしました。

② 商人も学問を

「定ぼう、げんきかい?」

いつも、餅やせんベいをみやげにもってきてくれる忠助が、店さきであそんでいる定吉に、声をかけました。

「寺子屋で、勉強しているんだろ?」

定吉は声をださずに、こっくりとうなずくと、「よし、よし」と頭をなでて、紙につつんだせんべいをくれるのでした。

忠助は、上総(かずさ、千葉県)の農家から、油の原料のナタネを買い集めて、マル友へ仕入れてくれる、仲買人でした。

「近頃は、百姓衆も、めっきりかしこくなりましてな。」

きせるの灰をポンとおとして、忠助は友吉にいいました。

「それにしても、こんどの仕入れ値は、ちょっと高いようだね、忠助さん。」

ソロバンを、あざやかにはじきながら、友吉がいいました。

「なにしろ、ナタネの仲買人が、だいぶはいりこんでいましてな、いままでの値段では、百姓衆が、いい顔をしてくれません。」

江戸にも、だいぶ油問屋がふえたようです。競争がしだいにはげしくなってきました。

「問屋の利ざや(もうけ)がだんだん少なくなる。しかし、まあ、今日のところは、しかたがあるまいね。」

忠助と友吉のとりひきは、なりたったようです。しかし、友吉は、

――こう仕入れ値が高くなってはやりきれない。常陸(ひたち、茨城県)あたりの農家にも手をまわさずばなるまい。――

と、常陸の仲買人に、手紙でといあわせてみようと、考えていました。

「ときに、旦那さん、定ぼうの成績はどうですか?」

「おかげさんで、元気にかよっているよ。近頃では、めっきり算用も上達してね。

手習いも、手紙のまねごとなら、どうやら書けるようになったから、寺子屋っていうのも、たいしたものだね。」

「わしらが、みようみまねで、何年もかかって習い覚えたことを、寺子凰へかよえば一、二年で覚えてしまうんですからなあ。

いや、旦那さん、公方さま(くぼう、将軍)のおいでなさる江戸にはおよびもつきませんが、上総(千葉県北部、かずさ)あたりにも、近頃は寺子屋がふえましてな。」

「百姓衆も、あきんどに負けないようにかね?」

「そうです。いろんなことをしっていますでな、ごまかしはききません。」

江戸時代もおわりにちかづくにつれて、商業がどんどんさかんになり、品物のゆききがはげしくなりました。

同業者がふえると、ほかの店より売り値をすこしでも安くして、たくさん売るために、原料や商品を安く仕入れなければなりません。

それには、手紙のやりとりで、産地のようすをしったり、また、新しい産地のこともしる必要があります。

こまかい計算も大事になります。

商業がさかんになるにつれて、商人はどうしても、読み・書き・そろばん(読むこと・書くこと・計算すること)の学問を身につけておかなければならなくなりました。

商業がさかんになると、町でつくったものが農村へ、農村でできたものが町へというように、町と村のゆききがはげしくなります。

農民も、商人に負けないように学問を身につける必要がでてきました。

こうして、農村にも寺子屋がどんどんふえていきました。

③ みんながひとつの教室で

「お師匠さま、おはようございます。」

「おはようございます、お師匠さま。」

なかには、

「お師匠さま、おあつうございます。」などと、おとなびたあいさつをする寺子もいます。

寺子たちは、まず、入口のところで、あいさつをしてから、教室にあがり、お師匠さまのまえで、きちんとすわって、もう一度ていねいに、あいさつをするのでした。

教室といっても、普通の家の広い座敷です。

佐藤さまの寺子は、三十人ほどいました。

このころの寺子屋のなかには、寺子が、百人から百五十人もいる、大きなものもできていましたが、五、六人ていどの小さな寺子屋もたくさんありました。

定吉のように二年めの寺子がやく十人、一年めが十数人、三年めは数人でした。

「みんなそろったか? うん、それでは、今日の課業をはじめる。」

床の間のまえに、きちんと正座したお師匠さまの佐藤熊之進は、教室を見交わしながらいいました。

「では、“い”組は算用、“ろ”組は手習い、“は”組は、きのうのつづきの『論語』の素読をする。」

この寺子屋では、一年生を“い”組、二年生を“ろ”組、三年生を“は”組とよんでいました。

ソロバンをだすもの、すずりを机の上にガチャンとおくもの、『論語』の本をひらくもの、教室のなかは、きゅうにそうぞうしくなりました。

このそうぞうしさは、やがてしずまりますが、それからが大変でした。

“い”組のソロバンのけいこは、

「二、一てんさくの五……。」

というように、お師匠さまがいうと、寺子は、パチパチ、ザラッと、ソロバンの玉をうごかします。

“は”組は、

「子のたまわく。友おり、遠方よりきたる、また、たのしからずや……。」

と、ふるい中国の孔子という人の“教え”を書いた『論語』の一部を、わけもわからずに、大声で読みはじめます。

これが素読というものでした。 |

|

こういう教室で、定吉たち“ろ”組は、手習いをするのですから、なかなか、大変でした。

いや、“い”組も“は”組も、それぞれ、ほかの組の授業が耳につき、目にはいるのですから、みんな大変でした。

もっと大変なのは、お師匠さまです。

「お師匠さま、このたての棒は、はねてはいけないのですか?」

手習いの子が書き方のわからないところを、ソロバンの計算を読みあげているお師匠さまにききます。

「お師匠さま、ここは、なんと読んだらいいのですか?」

“は”組の子は、『論語』の読めないところをききます。

げれども、お師匠さまは、けっしてあわてません。

「あとで、そっちへいくから、しずかにして、まっとれ!」

うまくさばいて、い・ろ・は組のそれぞれちがった科目の授業を、とどこおりなく、すすめていきます。

「なんだっ、おまえが先にやったんじゃないか。」

「ちがう、おまえが先だ。」

「なにを!」

「やるかっ!」

“ろ”組の二人が、筆であいての顔に、すみをぬりたくり、ついに、とっくみあいの喧嘩です。

「ばかものっ!」

このときのお師匠さまのこえは、雷がきたときのようにものすごく、手習いをしているものも、素読をしているものも、ちぢみあかってしまうほどでした。

「梅吉と大助、喧嘩をしたばつだ。筆とすずりをもって、つくえの上に立っておれ。」

二人は、べそをかきながら、机の上に立ちました。

へたにうごくと、すずりのなかの墨がこぼれます。

顔にぬられた墨が乾いて皮膚がつっぱるのでしょう。

二人は、お師匠さまのほうをぬすみみながら、時々、手の甲で、顔をなでていました。

なかよしの梅吉と大助が立たされて、定吉はかわいそうやらおかしいやらで、時々二人を横目でみやりました。 |

|

「“虎は死して皮をのこし、人は死して名をとどむ。”

昨日ならったところだ。どういうことかな? 定吉。」

「はい、お師匠さま。

“虎は死んでも立派な皮をのこすように、人間も、生きているあいだに立派な行いをして、死んでからも、あの人はえらかったと、みんなからわすれられないようにしなければいけない。”

ということでございます。」

定吉の答えは、お師匠さまの口うつしでした。くちょうまで似ていました。

「よし。では米吉、もう一度いってみなさい。」

「はい。」

その教科書の表紙には、『童子教』(どうしきょう)と書いてありました。

ことわざをつかって、数えを説く教科書でした。

「“高利をむさばり、人の目をかすめるならば、かさねてきたる人はまれなり。

見世だなはきれいにして、挨拶・応答・饗応は柔和にすべし” どうだ、むずかしいかな。」

読書の時間に、お師匠さまは、教科書の『商売往来』を読んで、みんなの顔をみわたしました。

寺子たちには、むずかしくて、わかるはずがありません。

「よし、よくきいておれ。

“人をごまかしてまでもうけようとおもうと、お客は、二度とその店にやってこなくなる。”

だから、店は、繁盛しなくなるのだぞ。

“店の陳列だなはせいとんしておき、お客にたいする、あいさつ、うけごたえ、もてなしはやさしく、ものやおらかにしなければいけない”という意味じゃ。」

素読とちかって、読書は、読みと意味ができ、そのうえ書けなければならないので、大変でした。

武士の子供たちがかよう学校の藩校では、ふるい中国の書物の『論語』とか『孟子』とか、『四書五経』とか、大変むずかしい教科書をつかって教えていました。

けれども、町人(商人や職人)や農民の子供がかよう寺子屋では、自分の家の仕事に、直接役立つようなことを書いた本を、おもな教科書としていました。

農村の寺子屋では、農業や農家のくらしに関係したことを書いた『農事往来』とか『百姓往来』などをつかいました。

町の寺子屋では、商売のことを書いた『商売往来』をつかいました。

これらの本は、手紙の書き方もならえるように、手紙のやりとりのかたちになっていました。

「大ちゃん、かえったら、あそぼう。」

「うん、よし。きのうのつづきをやろう。」

机の上に立たされたまま梅吉が、お師匠さんの目をぬすんで、大助にささやきました。

大助も、ひとつ返事です。梅吉は、定吉にもいえ、と目くばせをします。

大助が、定吉のあたまを、筆のしりで、そっと、つつきました。

④ ご祝儀

ソロバンも、素読も、とくに、きまったテストはありませんでした。

手習いも、その時々、お師匠さまが、まちがったところ、へたに書いたところを朱ずみをつけた筆で、なおしてくれました。

定吉は、ソロバンも素読もよくできましたが、手習いは、かくべつ得意でした。

だから、四月と八月におこなわれる席書の日が、まちどおしいのでした。

この一年に二回おこなわれる席書(せきがき)が、寺子屋のただひとつの、テストといえるものでした。

「定吉、ここへきなさい。つぎは、梅吉だ。うしろに、ひかえていなさい。」

一人ずつよびだされ、お師匠さまのまえにすわって、字を書かされるのです。

これが、席書といわれるものでした。

お師匠さまの読みあげる文章を、間違いなく、しかも、じょうずに書かなければなりません。

“い”組から“は”組まで、同じ日におこなわれました。

できあがったものを、教室のまわりのかべにはります。

まず、お師匠さまが批評し、寺子にも批評させました。

定吉は、席書だけは、いつも「甲ノ上」をもらいました。

「定吉、さようはご祝儀の日だぞ。」

「うん、わかってるご

お父さんにいわれるまでもなく、「ご祝儀」の日には、定吉は、よそゆきをきて、寺子屋

へでかけます。

ご祝儀――それは、寺小屋のお師匠さまにはらう、授業料のことでした。

定吉が、いろいろな知識や技術を身につけていくのをみて、お父さんの友吉は、うれしくてしかたがありませんでした。

それだけに、武士ではあっても、主人をもたない浪人の佐藤熊之進のくらしのことは、大いちばい、心配していました。

お師匠さまの佐藤熊之進が、寺子屋でくらしをたてていることは、いうまでもないことでした。

お礼のしるしのご祝儀は、きちんきちんと、定吉にもたせてやるのでした。

席書のときも、ご祝儀をもっていきました。

けれども、一般の授業料は、五節句に、ご祝儀としておさめるならわしでした。

一月七日、三月三日、五月五日、七月七日、九月九日の五回にわけておさめました。

このほかに、月づき、わずかの月謝をおさめましたが、月末にはらうので、「みそか銭」ともよびました。

定吉の家では、いつもお金て、ご祝儀もみそか銭もはらいましたが、品物でおさめる人もいました。

梅吉の家は大工で、あまりお金にゆとりがありませんでしたので、たいてい自家製の机とか、ちりとりとかをおさめていました。

農村では、農作物をご祝儀にもっていくものが、たくさんいました。

定吉は、ご祝儀の日がきらいではありませんでした。

この日は、お師匠さまにお礼をいうだけで、授業がありません。

定吉も梅吉も大助も、家へとぶようにして帰ると、普段着にきかえ、一日じゅう、おもいきりあそぶ日なのでした。

6 風雲、急をつげるとき top

① イギリス船がくる?

おかっぴきの駒造は、小笠原貢蔵(こうぞう)によばれて、すっとんでいきました。

「駒造、耳をかせ。」

まちかねた小笠原貢蔵は、さっそく駒造になにごとかを命じました。

「すると相手は、お武家で? お武家は、あっしどもには……。」

手だしはできませんと、駒造は、しりごみします。

「なにも、おまえたちに、ひっとらえろとはいっておらん。どんな連中が集っているかをさぐってくればよいのだ。」

「へえ。で、集るところは?」

「日によって場所はちがうようだ。紀州藩の学者遠藤勝助の四谷(よつや)の屋敷、半蔵門外三宅の殿さまの屋敷のなかの渡辺崋山の家、そうだ、その三宅のご隠居のいる巣鴨(すがも)の屋敷があやしい。」

「へえ。ところで小笠原さま、いってえ、そのかたがたは、なにをやらかしたんで。」

「オランダかぶれの連中よ。集って、なにかをたくらんでいる。これが、いままでにわかっているものたちだ。」

駒造がうけとった紙には、

三宅藩江戸詰家老

町医者

岸和田藩蘭学者

旗本

高野長英門人 |

渡辺峯山(わたなべかざん)

高野長英(たかのちょうえい)

小関三英(おぜきさんえい)

芳賀市三郎(はがいちさぶろう)

内田弥太郎(うちだやたろう) |

とありました。

「旦那、いろいろおりますね。」

「まだまだいるはずだ。ほかにどんな連中がくるか、あとをつけるんだ。ぬかるな!」

「へえ、かしこまりました。」

空はきれいに晴れて、月がつめたくあたりをてらしていました。

もうまよたかがかい時刻でした。男が二人あるいていきます。一人は大柄の、ぼうず頭の男です。

だまってあるく二人の男は、同じことを考えていました。

二人は、渡辺崋山の家からのかえりでした。

今日の集りで、幕府評定所の記録係をしている芳賀市三郎がもってきた情報。

「日本の漂流民七人をのせて、イギリス船モリソン号が日本にくる。

しかも長崎にではなく、江戸近海にきて貿易をしろとせまるであろう。」

長崎のオランダ商館長が、そう幕府に知らせてきたというものです。

そのモリソン号は、実はアメリカのオリファント商会のもち船でした。

それにたいして、幕府はいままでどかり、「外国船はかまわずうちはらうべし」と、方針をきめたというのでした。 |

|

渡辺崋山の家に集っていた人々は、びっくりしました。

なかでも、高野長英は、日ごろの研究をもとにして、意見をのべました。

「イギリスという国は、人口は日本よりも少なく、一千七百七十万六千人というが、国民は勇敢で勤勉、技術を研究し、武術をみがき、民を富ませ、国を強くしようと心がけている。

都のロンドンは人口百万といい、大変繁盛している。

しかも世界じゅうに領地をもっている国だ。

イギリスは、日本の敵でもない。イギリスが日本の漂流民をとどけにくるというのに、いきなり大砲でおいはらうようなことをすれば、日本という国は、民をあわれまないひどい国だとおもわれるだけでなく、かえって大変なことになってしまう。」

小関三英が、つけくわえました。

「第一、この知らせをオランダがもってきたのは、日本がイギリスとも貿易するようになることをきらって、それでいったのかもしれない。

オランダのいうことだけを信じて、日本の政策を間違ってはならない。」

影をふみながら、もくもくとあるく二人が考えているのは、このことでした。

“日本はこれでいいのだろうか。”

“日本はこれからどうなっていくのだろうか。

“いや、どうしていけばよいのだろうか。”

ということでした。

「先生、では、私は、ここで失礼いたします。

どうぞお気をつげて。」

と、一礼して、道を左にまがっていったのは、内田弥太郎、先生とよばれた、大柄のぼうず頭の男が、高野長英でした。

高野長英が家につくと、母はまだおきて息子のかえりをまっていました。

長英は、土蔵のなかにはいりました。

近頃ずっと、土蔵にすんでいるのです。 |

|

今年は、春から夏にかけて、ちっとも雨がふらず、天気ばかりがつづきました。

おかげて、乾ききった江戸の町に、三度、大火事がありました。

二月七日、三月十日、そして閏四月四日の麹町の火事に、とうとう長英の家もやかれてしまったのです。

やっと、台所と土蔵だけが残りました。

この家を買ってから、まだ半年しかたっていません。ここに塾をひらき、また、病人の手当もしました。

本を書いたり、西洋の書物を翻訳したりしているのです。

今年は日でりでしたが、おととしは冷害でした。春から雨がぶりつづき、夏になっても気温はあがりませんでした。

作物はみのらず、うえ死にするものが各地にでました。米の値段はどんどんあがっていきました。

百姓一揆がほうぼうでおこり、去年は大阪で、幕府の役人である大塩平八郎というものが指導した乱までおこりました。

高野長英は、『二物考』(にぶつこう)という本をあらわして、早ソバとジャガイモの利用法を説明しました。

どちらもやせた土地でできる作物です。

そのころ、ジャガイモは、日本ではまだ、食用とされていませんでした。

『流行病とその予防について』という本も出版しました。

それらは、うちつづくききんのなかで、役立てられました。

渡辺峯山は、とくいの絵筆をとって、長英の本のさしえをかきました。

峯山々長英たちの集りは、このような実際的な学問研究のグループでした。

西洋の学問の成果をしょうかいし、世界の事情を研究しあったのです。ですから、幕府のおもい役についているもののなかにも、ひそかに崋山や長英とれんらくをとって、世界の情勢をしり、新しい学問をまなんでいるものもいました。

土蔵のなかにはいった高野長英は、すぐに筆をとって書きはじめました。

「冬の夜、一人机にむかい、燈火をかかげて、本をよんでいるうちに、いつかうとうとと、夢をみた。

ある座敷にまねかれ、いってみると、数十人の学者たちが、いろいろと話合っていた……。」

と、夢のなかの物語として、今日の集りでの討論の内容を、書きとどめました。

② 世界のなかで

「すると、八丈島の南にある無人島にわたる計画をたてているというんだな。」

「へえ。」

「そのだくらみに、蘭学者どもがくわわっているんだな。」

「へえ。しかし、旦那、その連中と、崋山の屋敷に集っている連中が一緒かどうか、そこまではわかりません。」

「そんなことはどうでもよい。」

おかっぴきの駒造の報告をきいているうちに、小笠原貢蔵(こうぞう)のあたまに、よい考えがうかびました。

貢蔵は、崋山の家に出入りしている花井虎一という男を、そっとよびました。

「花井さん、おぬしとはふるい知合いだから、知らせるのだが、近頃蘭学者たちが集って、無人島にわたり、外国人と交易しようとたくらんでいる、という情報をつかんだ。

この連中をいっせいにとらえるように、いま、手配ちゅうだ。

おぬしもかかわりがあるんだったら、気をつけたほうがいい。」

花井虎一は、青くなって否定すると、

「かかわりはないといっても、おぬしは、崋山の家に出入りしている。

となれば、かかわりがないではすまんだろうな……。」。

「そ、そんな……。」

「ま、あわてずに、話をきくがいい。

近頃、蘭学者どもが、『夢物語』のようなものを書いたりして、世間をまどわしている。

目付の鳥居耀蔵どのは、この連中を根だやしにしようと、苦心しておられる。そこでだ……。」

花井は、小笠原がなにをいいだすのかと、びくびくしながら、小笠原の顔をみます。

「無人島渡航計画は、高野長英、渡辺崋山など蘭学者たちのたくらみでございますと、おぬしが鳥居どのに報告するのだ。

そうすればおぬしは、かえってほめられよう。いや、おもく用いられることにもなろう。」

小笠原貢蔵に、おどかされたりおだてられたりして、花井虎一はどうしたらよいか、わからなくなってしまいました。

高野長英は、奉行所の砂利のうえに、すわらされていました。

一八三九年(天保十年)五月十四日、渡辺崋山たち七名が逮捕されました。

高野長英は、いったんにげましたが、もうしひらきの自信をもって、自首してでました。

とらえられた理由は、蘭学を盲信したこと、大塩平八郎の乱とひそかにつうじていたこと、無人島にわたり、密貿易をしようとしたこと、以上三つの罪が、でっちあげられていました。

花井虎一が密告したのです。

しかし取調べの結果、蘭学の研究は西洋の技術をまなんで、国のために役立てようとしたものであり、大塩の乱とひそかにつうじたなどは、全くでたらめなつくりごとであり、無人島渡航は、崋山らのグループと関係がないことが明らかになりました。

けれども、それで崋山たちが許されたわけではありませんでした。 |

|

奉行が席につきました。取調べです。

「高野長英、そのほう、『夢物語』を書いたこと、間違いないな。」

「はい、間違いございません。」

長英は、おちついてこたえました。

「『夢物語』には、イギリスの国のようすが、非常にくわしく書いてあるが、そのほうは、イギリスに密航でもしたことがあるのか。」

「海外に渡航することは、国が禁じています。どうして、私がイギリスヘいくことができるでしょうか。」

「しからば、『夢物語』に書いてあることは、でたらめなつくりごとで、世間の人をまどわすために書いたものであろう!」

奉行は、きめつけました。

長英は、ひややかにこたえました。

「世間には、まだ天にのぼったことのあるものをきいたことがありません。

げれども、天文をしるものがいます。ましてイギリスとわが国は、同じ地面のうえの国です。

たとえイギリスにいかなくても、その国の情勢がわからないということはありません。

ただ、そのへんにいる普通の人間には、それがわからないかもしれませんが、生きた眼をもっている人物ならば、たとえ遠い国のことでも、手のひらをゆびさすようにわかるのです。」

長英の言葉がまだおわらないうちに、奉行はどなりました。

「だまれ! 無礼者!」

幕府の政治について意見をのべたこと、それだけで処罰の理由はじゅうぶんでした。

渡辺崋山は主人にあずけられ、国元の田原(愛知県)の家にとじこめられました。

主人のない高野長英は、一生を、牢屋でおくらねばなりませんでした。

牢屋のなかは、日もさしこまず、風もとおりません。

うすぐらいところに、数十人の囚人がつめこまれているのです。

夏のあつさはひどいものでした。

病人のにおいと、大小便のくささがいりまじり、ここで長く生きつづけることは、できそうもないところでした。

じっさい、牢屋で病死するものが、少なくありませんでした。

長英が牢屋にいれられてから、二年めでした。

渡辺崋山(かざん)が自殺したということをしりました。

崋山は、主君にめいわくのかかることをおそれて、腹を切り、短刀でのどをさしとおして死んだのです。

「数年ののち、世のなかが一変すれば、私の死をかなしむ人もあるであろう。」

と、崋山はそう書きのこしました。

長英は一人、牢屋のなかで考えました。

――江戸に牢獄がおかれてから二百五、六十年になる。

そのあいだ、いく百万の罪人が、牢屋につながれたであろう。

しかし、私のように、国をおもって書物を表わし、そのために牢にいれられたものは、二人とあるまい。

だが、崋山も自殺してしまった。

きけば、となりの中国では、イギリスにせめられて、負けたというではないか。

日本近海にせまる外国の船も、しだいにその数をましている。

この大切なときに、そして、私のやらなければならないことがたくさんあるときに、牢屋のなかにとじこめられているとは……。

長英は、じりじりしながら、日をおくりました。

あらゆる方法をとって、牢屋からだしてもらうようにやってみました。

友人たちも、長英がゆるしてもらえるように、手をつくしました。

牢屋のなかで、オランダ語の『万国地理書』という本を翻訳させてほしいと願い出たこともありました。

けれども、月日は、そのまますぎていきました。

三年、四年、五年、六年……。

③ 夜明けはちかい top

「どうだ、白状したか?」

「だめです。やろう、しぶといのなんの。しらぬぞんぜぬの一点ばりで……。」

いまいましげに、駒造がいいます。

「隆仙のところにたちよったのは、間違いなく高野長英だな?」

「へえ。そりゃもう、たしかにみたやつがおります。間違いございません。

隆仙め、どこかに、にがしたにちがいありません。」

「もっと隆仙をせめてみろ、たかが町医者だ。そのうちにはくだろう。」

「へえ。」

高野長英が牢屋にいれられてから六年めの六月三十日の夜明け前でした。

牢屋に火事がおこりました。

牢屋が火事になれば、囚人は、いったん釈放され、三日たって、もどってくれば罪をかるくされます。

囚人たちは、けむりのなかを、おもいおもいに、にげちっていきました。

もえる牢屋をあとにして、高野長英もまた、くらやみのなかに姿をけしました。

およそ一ヵ月たったころ、高野長英は、尾間木村(おまきむら、埼玉県)の高野隆仙のところに現れたのです。

隆仙は、長英の門人で、医者をしていました。隆仙は長英をかくまいました。

五、六日すると、役人どもが、どうやらかぎつけました。

夜、隆仙は、長英を中仙道までみおくりました。長英は、隆仙にたのみました。

「自分はこれから、郷里の水沢に、母をたずねようとおもう。

幕府の役人がさぐりにきても、七日間はだまっていてほしい。」

その翌日の夜でした。病人がいるからと、かごでむかえにきた者がありました。

かごをおりると、おかっぴきの駒造が、十手をひからせて、まっていたのです。

隆仙は、むちとわり竹のごうもんにも、長英のゆくえをしゃべりませんでした。

七日はおろか、ひと月たっても、百日たっても、ついに口をわりませんでした。

長英は、水沢(岩手県)で母とあうことができました。

江戸の牢をぬけだしてから、一年四ヵ月めでした。

人目をさけ、わかれをおしむまもなく、また南にむかって旅だちました。

どこにいっても、人相書がまわっていました。昼はかくれ、あるくのは夜でした。

福島から板谷峠をこえ、米沢でくらし、また南にむかいました。

長英をかくまってくれる友人、知人、門人は、ほうぼうにいました。

一八四六年(弘化三年)の春もおわりのころ、長英は江戸に戻りました。

この年の五月、フランス船が琉球(りゅうきゅう、沖繩)にきました。

閏五月、アメリカ船が滷賀にきて貿易をせまりました。デンマーク船もきました。

そのまえの年には、イギリス船が長畸にきています。

海岸をまもるために砲台をつくり、軍艦をうごかし、大砲をうたねばなりません。

その技術は、西洋の技術にたよらねばなりませんでした。

心ある大名は、オランダの本を買い、蘭学者をまねき、新しい軍事を研究しました。

けれども、軍事上のオランダの本を自由によみこなせるものは、高野長英ほか、一人、二人だけでした。

江戸にもぐりこんだ長英は、内田弥太郎の家で、昼はおおきなながもちのなかにかくれ、日がくれると、翻訳の仕事をつづけました。

幕府のそうさくの千がゆるんだわけではありませんでした。長英は再び、江戸をはなれます。

四国の宇和島に、蘭学を教える伊東瑞渓(ずいけい)となのる男がいました。

伊東瑞渓は、いつも弟子たちにいいました。

「学問の道は、しずくが石をうがつようにせよ。日夜勉学をおこたることがなければ、かならず大成する。」

こうも教えていました。

「きみたちは、西洋の学問を学ぶのはけっこうなことであるが、その長所をとるのはよい、しかし短所までもまねてはならない。 西洋といっても、よいものもあればわるいものもある。

一にも、二にも、西洋がよいというのは間違いである。」

伊東瑞渓、それは、高野長英の変名でした。

江戸からの飛脚がもってきた手紙に、幕府が、長英のいどころを探知したとありました。

長英は、宇和島をあとにしました。

広島に、鹿児島に、名古屋にひそむこと六年。このあいだ、病人の手当をし、蘭学を教え、翻訳をつづけました。

一八五〇年(嘉永三年)八月、劇薬で顔をやいて、顔かたちをかえた長英は、大胆にも再び江戸にもどってきました。

青山百人町にすみ、沢三伯(さわさんぱく)となのり、医者の看板をかかげました。

十月三十日の夕方、長英は、筆をもつ手をふと、とめました。

庭一面につもるにまかせた落葉をふむ、ひそかな足音をきいたように思ったからです。

長英は、つと、たちあがりました。そのとき、おかっぴきの駒造がおどりこんできました。

長英はもっていた短刀をぬいて、駒造の腹をさしました。

もう一人のとりかたがせまりました。

長英は刀をふるいました。

とりかたのひたいに、血がにじみました。

長英をかこむ役人たちが、ひるみました。

そのすきに、長英は、自分ののどを、短刀でさしつらぬきました。

ときに高野長英は四十七歳でした。 |

|

ベリーのひきいるアメリカの黒船四隻が、浦賀沖に姿を現したのは、それから三年後のことでした。

top

**************************************** |