|

****************************************

Index 日本の夜明け(その一 その二 その三 その四 その五)

|

日本の夜明け(その五)

13 黒船のサム

① 黒船、江戸湾にはいる

② 開港

③ ふたりの武士

④ 黒船とともに去る |

14 ロシア人のみた日本

① はじめて見る日本人

② 用心せよ、日本人!

③ 和親条約を結ぶ

15 日米通商条約

① 下田に上陸

② 江戸へ

③ 交渉

④ ポーハタン号 |

13 黒船のサム top

① 黒船、江戸湾にはいる

一八五四年二月――

ペリー提督によってひきいられた七隻のアメリカ艦隊は、まえの年に錨をおろした浦賀沖をはるかにこえ、黒煙をなびかせ、波をけたてて、すでに江戸湾内にはいっていました。

そのなかの一隻、ミシシッピ号の甲板で、つめたい潮風に身をさらしながら陸をながめるサムに、声をかけたのは海兵隊員のゴーブルです。

「おい、サムよ、同じ日本でも、夏と冬とでは、こんなにもちがうものかね。どうだ、あれをみろよ。」

ゴーブルのゆびさした対岸には、相模の海岸が茶色の地肌をみせて、けわしくそそりたっています。

そのむこうには雪でおおわれた山脈とともに、富士山がひときわ高くそびえ、真っ白い頂のまわりには無数の雲が、次々にとんでいました。

――全くだ。

半年まえ、去年の夏きたときは、やわらかな緑におおわれて、いかにもゆたかにみえた日本の土地だったのに……。

サムとよばれた背の低い水夫はそう思いながら、だまってゴーブルにうなずいてみせました。

しかしどんなに寒くても、けわしくても、サムにとっては、日本はかけがえのないなつかしい土地だったのです。

サムは、日本人でした。

艦隊のアメリカ人たちはこの日本人を、サムとかサム・バッチとかいうあだ名でよんでいました。

しかし、サムの本当の名を知っている人はいません。

わかっていることは、サムが元日本の漁師であったこと、難破してアメリカの商船にたすげられたこと、去年、一回めの日本遠征のときからこの艦隊に水夫として雇われ、ミシシッピ号にのりくんでいること、ぐらいでした。

艦隊がすすむにつれて、時々江戸幕府のご用船らしいものが、軍艦のちかくにこぎよせてこようとします。

しかし艦隊は、そんな木の葉のようなご用船には目もくれず、ぐんぐん前進します。

そんなありさまを、しばらくのあいだ、おかしそうにながめていたゴーブルが、やがて船室のほうへ引返していこうとしました。

それに気づいて、サムはあわててよびとめました。

「ゴーブルさん、ひとつたのみたいことがあるんだが……、」

サムが、おずおずとさしだしたのは、日本文で書いた一通の手紙でした。

「日本にいるあいだに、これを江戸にいる俺の友だちのところにとどくように、はからってくれないか。

艦内では、ほかにしたしい人もなし、あんただけが頼りなんだ。」

「そうか。おまえ、日本にさても上陸できないんだな。上陸すれば、つかまってうち首か……。

よし、おりをみて、艦長にでもたのんでみてやろう。だが、あてにはするなよ。

こんどは、ひょっとすると、戦争になるかもしれないからな。」

戦争――とゴーブルがいったのは、ただの出まかせではありませんでした。

去年の夏、ベリーはアメリカ合衆国大統領の国書をたずさえ、四隻の軍艦をひきいて浦賀の沖にやってきました。

通商、漂流民の保護、アメリカ船に水・食糧・石炭をあたえること、などを日本に認めさせるためでした。

そのとき江戸幕府は「鎖国は昔からのおきてだから」といって、ベリーの申し出をことわり、何とかして国書を受取るまいとしました。

しかしペリーは強い態度でそれをはねつけ、とうとう浦賀にちかい久里浜で国書を受取らせて、いったん艦隊をひきあげました。

そして、また、香港などをまわり、いま、再び日本へやってきたのです。

こんどの遠征の目的は、去年受取らせた国書にたいする回答をきき、幕府と条約をむすぶためでした。

ペリーは、まんぞくのいく回答をうるまでは、けっしてひきあげないというかたい決意をもっていました。

だから幕府の出方しだいでは、七隻の軍艦に備えつけられた大砲が、いっせいに火を吹かないとはいえないのです。

「もしもそうなったら、上陸も手紙もあったもんじやない……。」

サムの胸のなかには、不安がひろがっていきました。

再びやってきたペリー艦隊が、浦賀から二十キロ、江戸から四十キロの小柴の沖に錨をおろしたのは、一八五四年二月十三日――そのころの日本のこよみでは、安政元年一月十六日のことでした。

② 開港

|

|

艦隊が錨をおろすとまもなく、幕府の役人をのせた二隻のご用船がこぎよせてきました。

役人たちは旗艦ポーハタン号にあがり、しばらくすると、またご用船にのって帰っていきました。

翌日も、そのまた翌翌日も……幕府の役人は、同じことをくりかえしていました。

「いったい、どんな話をしているんだろう?」

ミシシッピ号の甲板から、それをみていたサムは、ゴーブルにきいてみました。

「おれにもくわしいことはわからないが、日本政府は、艦隊を浦賀までもどせといっているらしい。

正式の話合いの場所を、去年と同じ浦賀にしたいというんだな。

ところが、こちらでは江戸かそうでなげれば江戸にごくちかいところにすべきだといって、中々まとまらないらしい。」

「今日で、もう五日にもなるんだぜ。

幕府がいつまでもこっちのいうことをききいれなかったら、どうなる? 戦争になるのか?」

「そんなこと、俺たちにわかるもんか。しりたきゃ、ペリー提督にでもきいてくれ。

まあ、俺たちゃ、いまのうちに、ゆっくり体をやすめておくことさ。」

ゴーブルは呑気なものです。

ところが、それからまた五日ばかりたった一月二十六日のことです。

突然、ペリー提督の命令が伝えられました。

「全艦、錨をあげて、前進せよ!」

さすがのゴーブルも、緊張したようです。

艦隊はたちまち江戸湾をおくふかく、羽田の沖まですすみました。

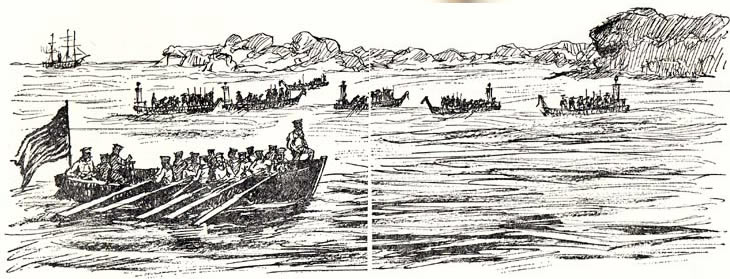

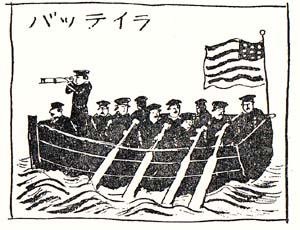

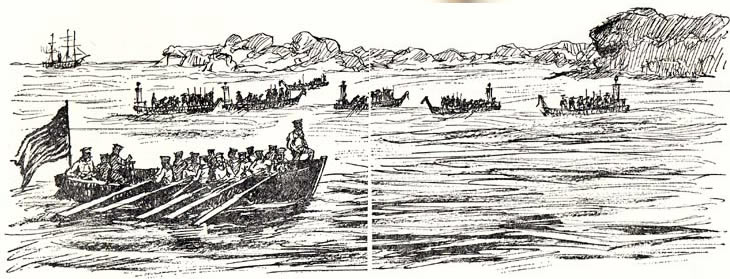

そしてポーハタン号からも、ミシンッピ号からも、大型ボート(バッティラ)がおろされ、陸地近くまでこぎすすんで、測量をはじめました。

サムがこぎ手としてのりこんだボートは、品川沖まですすみ、水の深さをはかりました。

陸地には、いろいろの定紋をそめぬいた旗やのぼりが、風にはためいています。

各藩の武士が、海岸の警備をかためているのでしょう。

ジャン、ジャン、ジャン、ジャン……。

ときおり、乱打される半鐘の音が、風にのって、すぐそこにきこえます。

「江戸はおおさわぎらしい。いよいよ戦争か。」

故国の土を目の前にして、上陸できないサムの気持は、複雑でした。しかし、戦争も心配でした。

さいわいなことに、サムの心配は、とりこしぐろうにおわりました。 |

|

幕府はこれまで主張していた浦賀説をきゅうにひっこめ、話合いの場所を横浜村にするといいだしたのです。

アメリカ側も、それで承知しました。

横浜沖に錨をおろしたポーハタン号の艦長アダムズ大佐らが、毎日のように横浜村へかよいました。

幕府が横浜村に建築をはじめた会見所の工事現場をみてまわったり、波止場のつくりかたを指図したりするためでした。

「せっかく日本に帰ってきたんだ。俺も、一度ぐらい上陸できたらなあ。」

サムがそんな思いにふけっていたとき、

「すぐにポーハタン号までこい。」と、アダムズ大佐の命令が伝えられました。

いつかゴーブルにたのんでおいた手紙のことかもしれません。

ポーハタン号の艦長室にはいったサムは、胆(きも)がつぶれるほどおどろきました。

そこには、幕府の役人が五、六人、腰をかけているではありませんか。

一番まえにいる役人のいすくめるような目をみたとたん、サムは、

「うえー。」と、その場に土下座して、頭を床にすりつけました。

「こりゃ、そのほうが三八(さんぱち)と申すものか。おもてをあげい。」

役人のおもおもしい声が、頭のうえでひびきました。サムはますます首をすくめました。

――ああ、とうとう、俺はうち首だ。――

「サム・バッチよ。

おまえがゴーブルに頼んだ手紙を日本政府の役人にことづけたところ、ぜひ本人にあってみたいといってこられたのだ。

何もおそれる必要はない。

おまえは、いまはアメリカ艦隊の乗組員なんだから。さあ顔をあげなさい。」

アダムズ大佐にそういわれても、サムはとても頭をあげることはできませんでした。

サムがいつまでも震えているのをみて、アダムズ大佐はいいました。

「もう、あっちへいってもよろしい。」

とたんにサムは、あとをもみずに艦長室をとびだしました。

横浜村の会見所が、できあがりました。

二月十日、午前十一時半、あとからくわわった二隻をあわせて、全部で九隻になったアメリカ艦隊は、横浜沖に一列にならび、いっせいに大砲を陸圸にむけました。

各軍艦からおろされた二十七隻のボートには、ピストル・小銃・剣などでいかめしく武装した五百人の将兵がのりこみ、横浜村の波止場に向いました。

最後に全権委員のペリーが大型ボートにのってポーハタン号を出発したとき、十七発の礼砲が、空をふるわすようにとどろきました。

いよいよ、条約を結ぶための最初の日米会談が行われるのです。

この日はサムにとって、またとない上陸の機会でした。

けれどもサムは、ボートのこぎ手になるのを断わって、ミシシッピ号に残りました。

サムは艦長室であった幕府の役人の、あのヘビのような目を忘れることができなかったのです。

「条約の中身しだいで、ぶじに上陸を許されることにならないだろうか。」

サムは心の片隅に、はかない上陸ののぞみをひそめていたのです。

何回か、会談がくりかえされたのち、三月三日、ついに条約が結ばれました。

日本が外国とはじめて結んだ条約――日米和親条約でした。

伊豆の下田と北海道の函館のふたつの港にアメリカ船がはいるのをゆるすこと。

アメリカ船が水・食 糧・石炭などを必要としたときは、それをあたえること。

アメリカの漂流民を保護すること。

アメリカの領事を日本の下田におくこと。

これからのち、日本が、アメリカ以外の国に、アメリカにあたえていない権利をあたえたときには、同じ権利をアメリカにもすぐにあたえること。――

これが、条約のおもなものでした。

この条約では、日本とアメリカが貿易をすることは、まだきめられていませんでした。

しかし、そのほかのことは、すべてアメリカ側ののぞみどおりでした。

アメリカは、ほかの西洋請国にさきがけて、日本の鎖国のとびらをうちやぶりました。

そしてアメリカは、この条約で日本にたいして、ほかの西洋諸国よりたいそう有利な立場にたつことになりました。

その夜、艦隊乗組員全員にワイン(酒)がくばられ、条約を結びおえたお祝いのパーティが開かれました。

「おいサム、今夜はお祝いだ。さあ、おまえも飲めよ。」

ゴーブルはすすめますが、サムの顔は、はれませんでした。

「アメリカにとってはおめでたいかもしれないが、この俺にとってはなあ――。」

条約が結ばれても、サムのような日本人の漂流民が、自由に帰国することが許されたわけでもなく、日本人が自由に海外にでていかれるようになったわけでもありませんでした。 |

|

③ 二人の武士

三月二十日、ポーハタン号、ミシシッピ号などは、伊豆の下田にむかいました。

条約に指定された港を視察するためです。

下田について三日ばかりすると、土官たちは、上陸して町を散歩することが許されました。

サムは、夜になると、上陸してきた士官たちの部屋をおとずれて、下田の町のようすを聞くのが楽しみでした。

サムにとってはなつかしい故国の土地も、士官にとっては、見るもの聞くものすべてめずらしいことばかりでした。

「日本政府の役人がいたるところで目をひからせている。

めずらしがってよってくる日本人を、かたっぱしからおいちらしてしまうんだよ。

日本政府は、日本人が外国人としたしくなるのを余程嫌っているんだな。」

「やっぱり、そうか。

俺のように、いちど外国へでたものが帰国したら、どんためにあわされるかわかりゃしない。」

サムは、あらためて暗い気持ちになるのでした。

その、真夜中のことです。

「日本人だ。」

「さむらいらしい。」

などと、甲板が騒がしくなりました。サムも甲板へとびだしました。

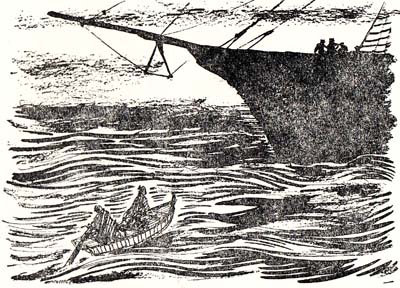

どうやら、武士がふだり、小舟でミシシッピ号にこぎよせてきたようです。

やがて、士官に指示されて、小舟は旗艦のポーハタン号にむかいました。

夜があけてから、サムは昨夜のことをゴーブルからききだしました。

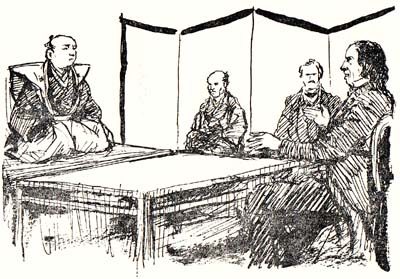

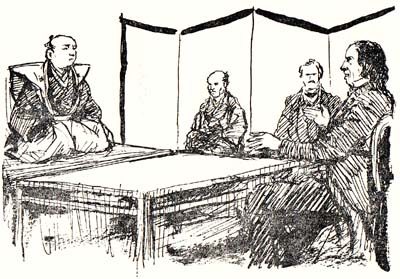

二人の武士が小舟でポーハタン号にこぎよせると、ペリーは、通訳をつかって、たずねました。 |

二人の武士――長州藩の吉田松陰と金子重之介

|

「おまえたちは、なぜきたのか?」

すると、彼らはこたえました。

「私たちは、かねがね、アメリカやヨーロッパのようすをこの目でみたいと思っていました。

いろいろのことを学びたいと考えていました。

アメリカ艦隊がきたこの機会に、ぜひ、一緒にアメリカヘつれていってもらいたいのです。」

その声はひっしでした。しかし、ペリーは、その申し出を断わりました。

――日本政府は、まだ日本人が海外にでていくことをゆるしたわけではない。

この二人のことで、せっかくの条約がこわれでもしたら。――

ペリーはそう考えました。

「陸へかえれば、かならず首をはねられてしまう。なんとかしてもらえまいか。」

二人は、ひっしになってたのみましたが、だめでした。

ゴーブルからこの話をきいたとき、サムは、強く胸をうたれました。

「きびしいおきてを、自分からやぶってまで、外国にわたろうとは……。」

そんな日本人がいようとは、サムはいままで、考えたこともありませんでした。

「日本のようすも、だいぶ、かわってきているのではあるまいか?

それにしても、身の危険をおかしてまで、外国にわたろうとするのは、なぜか?」

サムは、じっとかん、かえつづけました。

艦隊がやがて函館にむかい、再び下田に戻ってくるまで、そのことが、サムの頭をはなれませんでした。

外国へいこうとしたこの二人の武士は、吉田松陰(よしだしょういん)と金田重之助(かねだじゅうのしけ)でした。

④ 黒船とともに去る

一八五四年(安政元年)五月すえ――

ポーハタン号にかわって旗艦となったミシシッピ号を先頭に、ペリー艦隊は下田の港をあとにしました。

日本人水夫サム・バッチは、仲良しの海兵隊員ゴトフルとならんで、しだいにとおざかっていく日本の陸地を、じっとみつめていました。

「サムよ、おまえ、とうとう日本に残らなかったんだな。

あんなにうちへ帰りたがっていたのに――。

それにこのあいだ、また役人が引取りにきたっていうじゃないか。」

「そりゃあ、うちへはかえりたかったさ。……でも、もういいんだ。」

サムは、そうこたえて、考えこみました。

幕府の役人が、サムを引取りたいといってやってきたのは、つい三日前のことです。

そのときも、役人にたいする生まれな、がらの習慣で、サムはおもわず土下座をしました。

しかしサムは、うち首にされるとは思っていませんでした。

「けっして、おまえを罪にはしないから……。」

役人は、くりかえしくりかえし、日本にのこることをすすめました。

サムは、役人のいうことが、まるきりの嘘とも思いませんでした。

漂流したのが基で、長い間アメリカでくらした万次郎という漁師が、いまは日本に帰って、幕府の通訳として働いていることもきいていたからです。

しかし、それでもなお、サムは日本にのこりませんでした。

それは、いつかの夜の、あの二人の武士のことが、頭からはなれなかったからでした。

いま考えてみると、あの二人は、ふるいおきてにしがみついている幕府に、あいそをつかしていたのでしょう。自分たちの意志で外国へいき、自分たちの目でしっかりと外国のようすをみ、いろいろのことをまなんで、日本を新しい国にしていこうと考えたからにちがいありません。

――いまの俺なら、だれにもじゃまされずにアメリカヘいけるのだ。

俺は、あの二人の身がわりになったつもりで、むこうで、一所懸命、勉強してみよう。

それは、これからの日本にかならず役立つことにちがいない。

そしていつか、かならず帰ってくるのだ。この日本ヘ――。

サムに、その自信があるわけではありませんでしたが、そう考えるだけで、サムの胸には希望がわいてくるのでした。

「サムよ、おれといっしょにニューヨークへいこうぜ。」

ゴーブルが肩をたたきました。サムの口元にも、笑みがうかびました。

日本の陸地は、遠くかすんでいました。

14 ロシア人のみた日本 top

① はじめてみる日本人

いよいよ長崎港です。

私たちはみんな、甲板に集って、あざやかな日光をあびた、海岸の景色をながめていました。

ロシアの港クロンシュタットを出帆し、アフリカの南端をまわり、インド洋をこえて、シンガポールから中国の香港につき、プチャーチン司令官ののったパルラダ号以下四隻のロシア軍艦が、小笠原島にせいぞろいしたのは、一八五三年の八月四日でした。

八月十日、十ヵ月にわたる航海のはてに、私たちは日本の長崎港を目のまえにしたのでした。

ジャワやシンガポールでは、船がちかづくと、数キロメートルもさきから、果物などをつんだ小舟が、ひしめきよってきました。

日本では、一艘の小舟もやってきません。

何というしずけさでしょう。気味が悪いようでした。

ヨーロッパ人たちは、日本のことを『閉めたまま鍵をなくした玉手箱』とよび、何とかしてその箱をこじあけようとしてきました。

金の力や武器の力やはかりごとを使って、イギリスや、フランスや、アメリカなどの国々がいろいろ、やってみました。 |

|

日本はたくみにそれをさけ、私たちの計画をあざわらうように、自分のアリ塚をまもってきたのです。

「いつまで、そうしていられるだろうか」と、私たちは、大砲をなでながらおもうのです。

日本人が、せめて入国をゆるし、天然の資源があるのかないのか、調べさせてくれればよいのです。

地球上で、人間のすんでいる地方の地理や統計のなかで、空欄になっているのは日本だけです。

このふしぎな、そして気にかかる国には、世界で一番の銅がでるということを私たちはもう知っています。

ダイヤモンドや金や銀はないのか。

それより、十九世紀最高の鉱物である上等の石炭はないのかどうか、それはまだ知らないのです。

長崎の景色は、まるで円形劇場のように美しく、見事です。

海岸はまるであそんでいる子どものようにえみをうかべています。

だが、この国民はわらっているでしょうか。

山々はどこまでも、耕やされています。農民たちも、きっと生活が苦しいのでしょう。

まるでおもちゃのように小さい舟が一艘、役人をのせてやってきました。

二人は裸で日やけした黄色い肌をさらし、髪はちらぬように、白い布でまいていました。

私たちはこっけいな姿にびっくりしました。

彼らは、船ばたからつきでた大砲をみて、しりごみしました。

五、六メートルさきでとまって、さけんでいます。なにをいっているのか、わかりません。

ハンカチでまねくと、彼らは手をひざにおき、腰をかがめ、甲板をはうようにおじぎをしながら、はいってきました。

甲板にあがってきた二人は、着物をきていますが、みすぼらしいみなりです。

袖のひろい上着と、腰のまわりと両足がぴったりしたズボンをはいていました。

足には上のほうにボタンのついた青い短い靴下をはき、親指とつぎの指の間にひもを通して、わらの靴底をしばりつけていました。 |

|

頭は顔と同じようにそりあげ、うしろのほうの髪だけを切りそろえて結び、頭のうえによこたえていました。

こんな珍妙な髪の形に、日本人は気をつかっているのです。

年上の男は、こしに二本のサーベルをさしていました。

みせてもらうと、これだけはすばらしいものでした。

半時間ほどすると、もうすこし、ましなみなりをした連中がやってきました。

「上陸スベカラズ。」

「日本人ヲアナドルペカラズ。」

という長崎奉行からの注意を書いた手紙をもってきました。また、

「港の一番そとの碇泊所に、とどまっていなさい。

不幸なできごとがおこるといけないから、港にはいらぬように。」と書いてありました。

不幸なできごととは、奉行の職にとって不幸なことなのです。

どうしてかというと、もし私たちが、指示を無視してどんどん第二、第三の碇泊所にはいっていったならば、奉行は腹を切らねばならないからです。

日本の青年は、自分の腹を、いっきに、見事に切る術も教えられるそうです。

三番めにやってきた役人たちは、よい服装をしていました。

黒のうすい絹のすきとおった上着には、袖と胸に白い目じるしがありだしてありました。

二本のサーベルをつけるのも、上級のさむらいだけにあたえられている権利です。

下級のさむらいは一本、庶民には全くその権利はありません。

日本では種痘(しゅとう=ほうそう)がひろまっていないので、あばたづらの人を、時々みかけました。

おおくの日本人の顔つきは、あまり利口そうではありません。

もったいぶった態度をみせるかとおもうと、子どものような陽気さも感じられます。

② 用心せよ、日本人!

私たちは、入港してから、毎日、

「上陸させてほしい。貿易や国境のとりきめをしたい。」

と申入れているのに、すこしもはかどりません。

九月五、六、七日には、毎日役人がきて、私たちが上陸して奉行とあうときの儀式について、打合せをしました。

「お奉行がいわれるには、たたみのうえにすわっていただげまいか……。」

通訳の吉兵衛はわらったり、顔をしかめたりして、いいました。

日本人は、両ひざをおって、かかとのうえにしりをおろすのです。

「すわらないし、すわれない。服もそのようにはできていない。

いっただろう、足をおってすわるのはつらいのだと……。」

「いや、きちんとすわらなくとも、足をちょっとよこにだせば……。」

「足を船においていかなくてもよいのかい。」

とうとうどなってやりました。もう三日も、座るか腰かけるかという話合いをしているのです。

「こちらは、こちらの椅子をもっていって腰をかける。

奉行は好きなところに、好きなように座るがよかろう。」

とうとう、私たちは日本の土をふみました。

浜べにも、舟のうえにも、岸壁にも、人々がむらがっていました。

屋根のうえからも、わたしたちをみています。

男が長い棒をもって、黒山のような群衆を、まえにでないようにおさえていました。

たくさんのへやをとおって、大広間に入りました。

奉行が幕府の手紙をよ見上げ、吉兵衛がオランダ語で通訳しました。

つまり、「ロシアからの手紙は受取るが、すぐに返事はできない。」というものでした。

なかみもみないで、返事ができないというのもへんな話ですが、すべてがこの調子なのです。

役人は、奉行にきかねばこたえられぬといい、奉行は江戸の将軍にうかがい、将軍は京都のミカドに申上げるという。

江戸へは三週間でいけるのに、

「三十日はかかります。」と、へいきでうそをいうのです。奉行が、

「江戸までのきょりがとおいので」といいだしたとき、プチャーチン司令官がいいました。

「では、私たちの艦で、海路江戸にむかえば、話は非常にはやくかたづきますな。

風さえよければ、一週間でつきます。いかがでしょう?」

奉行の態度はがらりとがあり、長いこと話はじめました。

「長崎以外の日本の港にいってもだめで、江戸にいったからといってこたえがはやくなることはない。」

と、いうことでした。

十月二十一日、役人が吉兵衛と森山栄之助をつれて、艦にやってきました。

栄之助は、江戸からきた通訳でした。

かれは英語はすこししか話せませんが、きくほうは、ほとんどなんでもわかります。

フランス語もすこしならっています。栄之助のオランダ語は、大変じょうずでした。 |

|

「江戸から返答がまいりました。」

“ビッグ・ニュース”と私たちはよろこびました。

「どんな返事です? 何といってきました?」

「江戸から……。」

吉兵衛はのどをつまらせて、あまったるい笑い方をしました。翌日ない前兆です。

「返事がきました。」

「それで?」

「あなたの国の書面はぶじに……江戸へつきました。」

「それで?」

「ぶじに……到着……いたしました……。」

「それはききました。それから?」

「それから……それだげでござる。」

またしても、この調子です。

私たちの通訳ポシェットが、プチャーチン司令官の言葉を伝えました。

「あなたの国の法律、つまり、外国人にたいして窮屈なこの法律は、永久にかわらないというものではなくて、せいぜい二百年ばかりしかつづいていないのでしょう。

もう時勢におうじて廃止すべきときではありませんか。」

栄之助は大変りこうな返事をしました。

「わが国の法律が、このようになった理由はおわかりでしょう。

それが変更されるべきであるということは、うたがいありません。

しかし、ヨーロッパの船が、ひんぱんに長崎を訪問するようになったのは、ここ十年ばかりのことです。

ですから、いままでは、変更の必要もなかったのです。」

しかし、日本人は、用心したほうがいいのです。

あちらには、ずるくてがむしゃらな工業家――アメリカ人がいます。

こちらにはひとかたまりのロシア人がいます。

私たちロシアの軍隊は、お客さまとして扱われているうちはまだ平和で、害はあたえません。

だが、日本が談判におうじないときは、日本に上陸して「すすめ」という号令がくだっているのです。

私たちは、食糧がなくなったし、ヨーロッパの情勢もしりたいと思って、上海にむかうことになりました。

日本の役人たちはうれしそうにしていましたが、きゅうに心配そうに、どこへいくのか、しつこくたずねるのです。

江戸にいくのではないかと、心配したからです。

「どうか、私たちの立場を考えてください。」

「それでは、食糧を売ってくれるか?」

「できもうさぬ。いままでどおり、オランダ人から買ってください。」

同じことなのに、私たちと売り買いすることは鎖国に反するので、いったんオランダ人に売って、それをまた私たちが買うのです。

「提督と談判のため、江戸から全権として四名の重臣が、長崎にむけて出発しました。」

といって、ひきとめようとしました。プチャーチン司令官は、

「ちかいうちに、長崎に帰ってきます。

そのとき全権もきておらず、返事ももらえないなら、ただちに江戸にむかいます。」

という手紙を奉行に渡してもらって、上海へむかいました。

③ 和親条約(わしんじょうやく)を結ぶ

栄之助が、英語でききました。

「どこへいっていましたか?」

「中国へ。」

「なにをみてこられました?」

「たくさんみてきました。反乱軍と王朝の戦争(太平天国の乱)もみてきました。」

「それから?」

「それから、アメリカ人にあってきました。」

「だれに?。」

と、のりだしてたずねます。からかってやりました。

「ペリー提督に……。」

「ペリー提督に?。」

「ペリーにはあいませんでしたが、アメリカ軍艦サラトガ号の艦長にあってきました。」

「サラトガ号ですって……。」

これは江戸へいった軍艦で、日本人にはなじみの軍艦でした。

「ペリーはどこにいます? 合衆国ですか?」

「いやアメリカではなくて、中国のアモイにいます。」

「でなければ寧波(ニンポー)です。香港(ホンコン)かもしれません。」

栄之助が通訳すると、役人はこれをかきとめていました。

私たちは、一ヵ月ちかく上海にいて、また長畸へ戻ってきたのでした。

江戸にいったペリー艦隊と中国でであいました。

ペリーは、まもなく、もういちど江戸へいくことでしょう。

上海できいた情報は、わがロシアとトルコとの戦争がちかい。

そしてトルコを、イギリスとフランスがたすけるだろうということでした。

そうなるとアジアでも、ロシア艦隊とイギリス・フランス艦隊の衝突する日も、遠くはないでしょう。

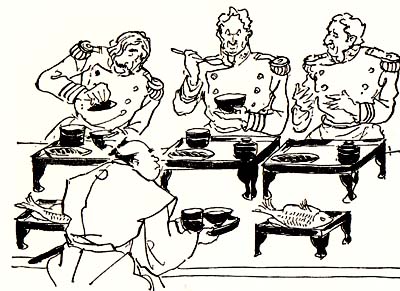

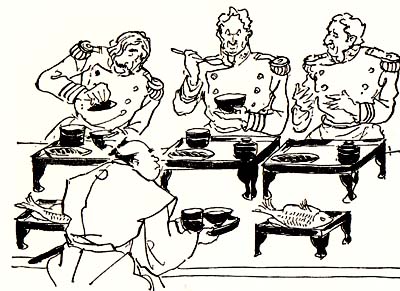

一八五四年一月二日(これはロシアの暦、太陽暦では十三日、日本では嘉永六年十二月十五日)、私たちははじめて、日本の正式な食事の会に出席しました。

幕府から派遣された正式の代表四人が、やっと到着したのです。

ツツイヒゼソノカミサマ(筒井肥前守さま)、カワジサエモンノジョウサマ(川路左衛門尉さま)、アラオトサノカミサマ(荒尾土佐守さま)、四人めは……わすれてしまいました。

日本の代表たちは、話をしたいとあいずをしました。

するとどこからともなく栄之助と吉兵衛の二人の通訳が二匹のヘビのように、代表の足元に両方からはいよりました。

通訳の身分はひくいのでした。

待望の日本料理にありつけました。

六つの膳が一人一人にはこばれ、どの膳にも漆ぬりの木の椀が、ぎっしりおいてありました。

ちいさな棒が二本、そえてあります。

先のにぶいなめらかな、向い編棒をながめながら、いったいどうやってたべるのかなと考えていると、銀のスプーンとフォークをもってきてくれました。

「さてと、この椀には、なにがはいっているのだろう。」

と、となりにささやきながら、ふたをとると、それは塩気のない飯でした。

べつの椀をあけました。黒いスープのようなものがはいっていました。

スプーンをとってのんでみました。おいしい。

次々に、ふたをあけていきました。

「青い椀の海老のサラダ、おいしいですよ。」

「それは、みんな食べましたよ。」

「あなた、刺身を食べましたか。」 |

|

「いいえ、どれにはいっています?」

「それ、そのひらたいひものように切ってある……。」

「エッー これが刺身ですか。しまった、もう半分ほど食べてしまいましたよ!」

焼き魚、牡蠣(かき)の煮物。塩からい漬物が歯に、がりがりこたえました。

こうした膳のうしろに、赤い大きい魚の丸焼きがあったので、手をだしたところを、日本の代表にみつかりました。

「それは食べないで、菓子といっしょに客の家にとどけるのです。」

せっかく、口にあいそうなものがあったとおもったら、食べてはいけないというのです!

給仕が客のところへきて、手をだしました。

「あいた椀をさげるのだろう」と思って、三つわたしました。

するとすこしして、その椀にまえと同じ食べ物を盛って、もってきました。

一月四日、日本代表から、司令官への贈物をもってきました。

何という見事なものをよこしたのでしょう。

黒ぬりの手文庫は何十年でもはげはしないというほどで、鏡のようにすっきりしています。

これはどの漆器は、どこへいってもないでしょう。

もっともすばらしい、貴重な贈物は、刀でした。

日本刀が世界最上のものであることは、まちがいありません。

しかし、話合いのほうは、いっこうにはかどりませんでした。

代表のなかの川路聖謨(としあきら)は、非常にかしこい人でした。

その知恵がすぐれているので、尊敬しないわけにはいきませんでした。

川路のかたるひとことひとこと、目の光、みぶりまでが、常識と機智と何事もみぬくするどい眼力とをもっていました。

かれにはなしかけると、りっぱなおうぎをひざについて、じっとみつめてきく態度はりっぱでした。

注意を集中してくると、すこし口をひらき、考えぶかそうな目をします。

「日本はなぜ、そんなに海外貿易をのばすのか?」ときくと、

「日本では、貿易は、新しくはじめることがらです。

どこでなにをするかを、考えねばなりません。

娘は、大人になると、嫁にだします。

貿易は、まだ、大人になっていないのです。」 |

と、あざやかにこたえました。

七回も八回も話合いましたが、なかなかはかどりません。

両代表は、いつもなごやかに話をすすめました。

けれども、貿易についても、樺太の国境についても、私たちの希望するようにならぬことがはっきりしました。

私たちは、いちおう帰国することにしました。

錨をあげてから、

「樺太の国境は、北緯五十度より南ですの来年の春、もういちど話合いにきます。」という手紙を渡しました。

私たちは一月二十四日)、フィリピンのマニラにむけて長崎を出帆しました。

風は順風、天気はおだやかです。

じつは私たちの航海は、それからが大変だったのです。

とうとう、イギリスとフランスは、トルコをたすけて、ロシアに宣戦しました。

私たちは、優勢なイギリスとフランスのアジア艦隊にねらわれました。

二月二十七日、マニラを出帆して付近の島々にかくれてすすみ、四月九日、また長崎港に入りました。

四昼夜停泊し、朝鮮の海岸にそってすすみ、ピョートル湾で、私たちは、ディアナ号に乗換えました。

パラルダ号は、ふるくて、もう戦闘できそうもなかったからです。

バラルダ号は上の部分をやきはらって、水中にしずめました。

それからまた、日本へいきました。

十一月、イギリス・フランスの目をかすめるために、大阪湾に入りこみました。

日本は、ずいぶんびっくりしたようです。

十二月、伊豆の下田港にいき、長崎での話合いのつづきをやりました。

そのとき、日本は、すでにアメリカとのあいだに、日米和親条約を結んでいました。

私たちも、だいたい同じ条約を結ぶことに、やっと成功しました。

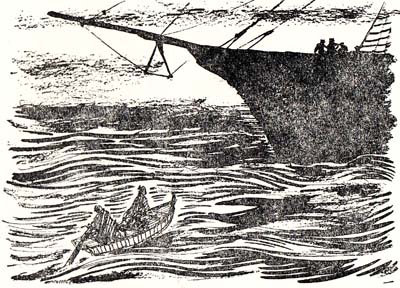

ところが、下田に錨をおろしているとき、大地震がおこったのです。

これにはびっくりしました。きゅうに潮がひきました。

これは大津波のおこるまえぶれだったのです。

つづいておしよせてきた大津波に、ディアナ号は岩にぶつかって、大破してしまいました。

伊豆の西海岸の戸田(へだ)村で修理することになり、ひいていったのですが、途中で沈没してしまいました。

私たち五百人は、故国へかえることができなくなってしまったのです。

日本側と話合った結果、戸田村で私たちが帰るための船をつくることになりました。

戸田村は、ちいさな入江になったところで、海は鏡のようにしずかでした。

日本人の漁民が、大変翌日協力してくれました。

日本の船大工は、ヨーロッパ式の船をつくるのは、はじめてでしたが、すばらしい技術をもっていました。

二隻の二本マストの小型船ができあがりました。私たちは、ヘダ号と名づけました。

へダ号にのって、私たちは故国にかえりつくことができたのでした。

15 日米通商条約 top

① 下田に上陸

おりからのはげしい雨をついて、アメリカの軍艦サン・ジャシント号が、下田港にはいってきました。

――さあ、やっと日本にやってきた、日本に!――

美しい景色をみながらハリスは、おもわずつぶやきました。

ジャシント号が、下田港に錨をおろすと、日本の役人が、通訳をつれてのりこんできました。

「遠路はるばるお役目ご苦労にぞんじますとの、奉行からのあいさつにございます。」

役人は、ふかく頭をさげました。

「デムカエ、アリガトウ。」

ハリスは、あいさつをかえしました。

「和親条約のとりきめでもありますので、軍艦に水と食糧をあげぬばかりませんが、

……いつ上陸されるお考えですか……。」

「アシタ、天気ガヨカッタラ。……奉行ガワタシヲムカエルノハイツゴロガイイデスカ。」

「奉行にきいたうえ、ご返事いたします。」

「ドンナモノヲダシテイタダケルノデスカ。」

「奉行にきいたうえ、ご返事いたします。」

「ワタシノツカウ家ハ、ツクラレテイマスカ。」

「奉行にきいたうえ、ご返事いたします。」 |

|

役人はかえっていきました。しかし、すべてこの調子でした。

その日の午後五時ごろ、また役人がやってきました。

「下田奉行にさしだされた手紙は、ただいま翻訳しております。

すでに二人の使いが江戸にむけて出発いたしましたが、江戸到着には五日かかります。」

それから、あの手、この手をつかって、奉行はハリスを退去させようとしました。

それは幕府の考えでした。

しかし、ハリスぱ、ねばりました。

ペリーが結んだ日米和親条約にもとづいて、初代のアメリカ総領事として、ハリスは下田にきたのでした。

下田奉行が上陸をゆるさないなら、軍艦で直接江戸にいって、幕府とじかに談判するぞ、とおどかしました。

「私は、アメリカ大統領の命令で日本にきました。

大統領の命令がなければ、かえるわけにはいきません。」

ハリスが下田についてから二週間め、下田奉行はやっと上陸をみとめ、下田柿崎(かきざき)村の玉泉寺(ぎょくせんじ)を宿所ときめました。

「さあ、本当に二人だけになってしまった。いよいよ日本での生活のはじまりだ。」

ハリスが上陸すると、翌日にはもうジャシント号は、上海にむけて、下田港をでていってしまったのです。

覚悟はしていたものの、ハリスはやはり、心細さを感じないわけにはいきませんでした。

上陸第一日のきのうの夜は、さすがに興奮して、翌日ねむれませんでした。それに、蚊(カ)がうるさくて。

きょうはそれでも、きのうにくらべれば、ずっとおちついていました。

これからはじまる仕事の重大さをおもうと、ハリスは、新しい勇気がわいてくるのでした。

最初のアメリカ領事館となった、玉泉寺の庭には、アメリカの国旗、星条旗がひるがえっていました。

ハリスは通訳のヒュースケンと、日本にはじめてかかげられたアメリカの国旗を、あらためて見上げました。

下田柿崎村は、まずしそうな漁村でした。

土地は、一インチもあまさずに、山のいただきまで、たがやされていました。

でも、ハリスがいままで、貿易のために旅行をしてあるいたことのある、シンガポールやインドのカルカッタや中国の香港などにくらべると、ここは同じ貧乏でも、大変清潔な感じがしました。

玉泉寺の縁にこしかけていると、のみをつかうつちの音がきこえてきました。

一昨年、下田は地震と大津波におそわれたのです。

ふきんの家も、最近たてられたものがおおく、いまもまだ復興のつちの音がこだましてくるのでした。

夜は、虫の声が、やかましいほどでした。

ハリスが外出すると、さむらいが、きっとあとをつけてきました。

玉泉寺の境内に番小屋がたてられ、昼も夜も、さむらいがつめていました。

ハリスは、自分を囚人のように監視するつもりか、と抗議しました。

「いや、警固しているのです。」 |

下田柿崎村の玉泉寺の上った星条旗

|

奉行はそういうのですが、ハリスが日本の住民とまじわるのを、ふかくおそれているようでした。

やがてハリスは、下田で奉行を相手に談判をつづけていても、らちがあかない。

自分で江戸にいって、幕府としかに談判しようと考えました。

「アメリカ大統領の手紙を将軍に渡し、日本の安全にとって重大なできごとについて、お知らせしたいことがある。」

と、幕府に手紙を渡しました。幕府からは、断わりの返事がきました。

九月二十七日、十二月十三日、三月七日、ハリスは要求をくりかえしました。

幕府のこたえはいつも、「用件は下田奉行に申し出るように。」と、いうものでした。

ハリスは、しだいにいらいらしてきました。

そのうえ、ハリスが日本についてから、もう一年近くたとうというのに、アメリカ本国からは何の連絡もありません。

「私は、孤独のままに捨てられている。

もっと本国との通信をするように、国務省に注文しなければならない。」

と、ハリスは思いましたが、注文するにも、方法がありませんでした。

玉泉寺の部屋のなかで、ハリスはつくづく思いました。

「一隻の軍繿もいないことは、日本人にたいして、私の威力をよわめる。

日本人は、いままで、おどかされないで、ゆずったことはない。

交渉は、力をしめすことができてこそ、うまくゆくのに……。」

ハリスは体の具合もよくありませんでした。

七月八日、江戸へいきたいという四度めの要求をだしました。

ハリスが下田にきてからちょうど一年め、一八五七年(安政四年)七月二十日でした。

アメリカ軍艦ポーツマス号が下田に姿をあらわしました。

ハリスは、おとりあがってよろこびました。

下田奉行は、おおいそぎでこれを幕府にしらせました。

ハリスがこの軍艦で、江戸に直接いくかもしれないと、考えたのでしょう。

② 江戸へ

その日は、朝から、非常にいい天気でした。

一八五七年十月七日、朝八時、馬にのって、ハリスはアメリカの総領事館、玉泉寺を出発しました。

先頭は下田奉行所の役人菊名仙之丞、そのまえに奴が三人、長い槍をかついでいました。

アメリカの旗、馬にまたがったハリスの左右に六人のさむらい、最後は下田奉行支配組頭若菜三男三郎(わかなみおさぶろう)、総勢三百五十人の行列でした。

幕府もついに、ハリスの江戸いりを認めたのでした。

天城峠をこえ、ハリスははじめて富士山をみました。

雪でおおわれかがやく太陽に照りはえていました。

三島の宿へ、そして、箱根山へとむかいました。

道がけわしいからと、すすめられてかごにのりました。特別製のおおきなかごでした。

箱根の関所にさしかかったとき、

「日本の規則で、ここをとおるときは、大名でもかごの中を調べます。

形式的なものだが、日本のおきてにしたがってやらせていただきたい。」

若菜三男三郎が、ハリスに、ていねいに申入れました。

ハリスは、強く断わりました。

「私は日本の臣民ではなく、アメリカの外交代表者である。そんな検査をうける理由はない。」

「では、さしずをあおぐため、江戸へ使者をたすので、返事のあるまで五日間、おまちねがいたい。」

「五日どころか、五時間もまてない。どうしても検査するというなら、下田にひきかえす。」

関所の役人は、とうとう、ハリスの通過をゆるしました。

小田原では店は全部、戸をしめきっていました。あらかじめ、おふれがまわっていたのです。

大磯・藤沢・神奈川と、東海道を江戸にむかいます。

このあたりから、しだいに見物人の数がふえてきました。

群衆をみながら、ハリスはおもうのでした。

――彼らは、みなりも翌日しあわせそうだ。

日本を開国して、外国の影響をうけさせることが、はたしてこの人々を幸福にすることなのだろうか……。

川崎。十月十四日、きょうはいよいよ、江戸へはいります。

――私の生涯のなかの重要な日だ。そして日本の歴史にとっても……。

伊豆半島の南端から江戸城まで、アメリカの国旗をかかけてすすんだ最初の人間……。

道路の両側は、黒山のように人々がむらがっていました。長い棒をもった役人が、

「さがれ、さがれ!」と、さけんでいました。

日本橋を渡って、室町、本町三丁目から鎌倉河岸(かまくらがし)、三河町から小川町をとおり、九段坂下の蕃書調所(ばんしょしらべしょ)に入りました。

蕃書調所は、西洋の書物の翻訳と教育をするところでした。

ここがハリスの江戸での宿舎だったのです。

下田を出発してから七日めの十月十四日でした。

③ 交渉

将軍は、床から二フィートばかり高くなっている席におかれた椅子にかけていました。

将軍のまえには、天井からすたれがかかっています。

すだれは、まきあげられていましたが、将軍のひたいからうえは、みえませんでした。

将軍の着物は、絹でできていて、すこし、刺繍がしてありました。

ほかの家来の着物と形がちがっています。

はかまは、ちょうどの長さですが、材料は豪華なインドの織物などよりも、ずっとみおとりがしました。

ハリスは、将軍とあったとき、こんなふうに覬察していました。

左右に大名たちが、ずらりとならんでいました。

「私は、アメリカ合衆国と日本とが、永久に親密に結ばれることを願っています。

そのために、私は、どんな努力でもするでしょう。」

そういってハリスは、頭をさげました。

将軍家定はよくとおる、しっかりした声でいいました。 |

|

「遠方から、もってきた大統領の手紙に満足している。両国の交際は、永久につづくであろう。」

ハリスは、その夜、たかい熱になやまされました。

風邪をひいていたのを、むりして城にでかけたからです。

しかし、翌日、老中堀田正睦(まさよし)に手紙を書きました。

「日本の安全に関係のある重大事件について、ぜひおきかせしたい。」

十月二十六日ハリスは老中堀田正睦を訪問しました。

「蒸気船の発明で、アメリカのカリフォルニアから日本には、わずか十八日でくることができます。

電信機の発明で、ワシントンと江戸は、ほんのひとときで連絡することができます。

世界の情勢は、大きくかわっているのです。

日本は、鎖国政策をすてなければならなくなるでしょう。 日本の国民が、器用さと勤勉さを白由につかうならば、日本は偉大な強力な国となるでしょう。

そのためには、自由な貿易が必要です。」 |

ハリスの演説を、ヒュースケンがオランダ語に訳し、それを日本の通訳が日本語になおしました。

堀田は、うなずきながらきいていました。――

いよいよ、アメリカの政策をきかせてやるときだ――ハリスは、いちだんとひざをのりだして、つづけました。 |

|

「諸外国はあらそって、強力な艦隊を日本に派遣し、開国を要求するでしょう。

日本は、それに屈服するか、さもなければ、戦争の苦しみをなめなければなりません。

たとえ戦争はおきなくても、日本はたえず外国の艦隊の来航におびやかされなければならないでしょう。

諸外国の艦隊が要求する条件は、けっして、私のような平和な外交使節が要求するものとはちがいます。

そんなおだやかなものではありません。

艦隊の力で屈服するようなことになったら、政府の威信が、どんなに傷つけられるか、おわかりでしょう……。」 |

ハリスは、ここで、いよいよ、「日本にしらせたい重大事件」の内容に、はいっていきました。

「一八三九年から一八四一年にかけて、イギリスは中国にせめこみました。

アヘン戟争です。いままた、イギリスとフランスは、中国を攻撃しています。

イギリスは、日本にも、中国と同じようにアヘンをもちこもうとしています。

私が一隻の軍艦ももってこないで、一人で江戸にのりこんで話合っているのは、日本の名誉をまもってあげたいからです。」 |

堀田は、とうとうとのべるハリスの言葉が通訳されると、熱心に耳をかたむけ、しきりにうなずいてみせました。

ハリスは、自分のペースに堀田をまきこんだとみて、さらにつけくわえました。

「それだけではありません。ロシアもまた、日本の北方をねらっています。

イギリスは、こ

れに対抗して、北海道の占領をくわだてています。」 |

堀田はうなるような、感心したような、しぐさをしました。

「そこでです。」

ハリスはここで、たたみかけるように、あとをつづけました。

「そこで、つぎの三つの条件を考えてください。

第一に、江戸に外国の公使をむかえて、すまわせること。

第二に、幕府の役人のなかだちなしに、自由に日本人と貿易させること。

第三に、開港場の数をふやすこと。」 |

そして、ハリスはつけくわえました。

「アメリカは、イギリスとはちがって、アヘンを持ち込むことは禁止したいと思っています。

アヘンという麻薬は、おそろしいものです。これは人間をだめにしてしまう悪魔です。

こんなものを中国に売りこんだイギリス商人を、ゆるすことはできません。

そのうえ、イギリス政府はこれをたすけて戦争をしかけ、百万人の中国人を殺しました。

人道上ゆるせないことです。

もしアメリカ人がアヘン貿易をやったときには、アヘンをとりあげ、やきすて、その商人をきびしく罰するでしょう。」 |

ハリスは、最後にこう結びました。

「私の役目は、友好的なものです。どんなおどかしも、けっしてつかいません。

ただ、日本にせまっている危険をしらせて、それを日本がさけ、幸福な国になれる方法をお教えしたいだけです。」 |

二時間におよぶ演説でした。堀田は納得したようなようすでした。

相手のようすを注意ぶかく観察しながら、ハリスは、腹のなかで考えていました。

――これで、うまくいく、きっと。――

ハリスは、いらいらしていました。幕府からの返事が、いっこうにこないのです。

雪がちらつき、寒い日がつづきました。むなしく日がすぎていきました。

しびれをきらしたハリスは、おどかすにかぎると思いました。

いままでの交渉を、もしかしたら、こわしてしまうかもしれないという不安はあったのですが、おもいきってやってみました。

「日本は、いつまでねむっているつもりか。

返事もよこさずに、いつまでもまたせておくなら、私は下田にひきあげよう。

そのあとで、どこかの国が艦隊をひきつれて交渉にきてから、くやんでもしりませんぞ。」 |

④ ポーハタン号のうえで

ハリスのおどかしはうまくいきました。日米通商条約の条文についての交渉がはじまったのです。

「こういう問題について、私たちはいままで扱ったことがありません。

その点では、子どものようなものです。しんぼうづ翌日教えていただきたい。

あなたは、私たちのために苦労して、貿易の規定をつくっておられる。

私たちは、あなたを全く信頼していますから、原案をそのままみとめましょう。」

第十回めの交渉のとき、日本側はの代表がいいました。ハリスはびっくりしました。

こんな外交官が、ほかにいるだろうか。――ハリスは先生が生徒に教えるように、質問にこたえていきました。

ハリスのペースでした。

十三回にわたる交渉の結果、一八五八年一月十二日、話合いはまとまり、あとは調印をまつばかりになりました。

ハリスが江戸についてから、八十七日めのことでした。

けれども条約の調印は、日本側にとって簡単なことではありませんでした。

反対派の勢いも強く、幕府はこれに苦労していました。

幕府は調印をのばしてはしいと、ハリスにたのみました。

ハリスは期限を七月二十七日までまつ、それ以上はまてない、という条件で承知しました。

ハリスはいったん下田にかえりました。

ハリスが下田に帰ってから一月たった六月十三日、下田港に、アメリカ軍艦ミシシッピ号がはいってきました。

十五日にはポーハタン号が、十六日には、ロシアの軍艦アスコリド号が錨をおろしました。

これらの船がもってきた情報は、ハリスをびっくりさせました。

「イギリス・フランスの連合軍が、とうとう中国をやぶって、条約を結んだ。

イギリスは、インドでセポイの反乱をしずめた。

そのいきおいで、イギリス・フランスは連合艦隊をつくって、日本にむかっている。」

ハリスはあわてました。――苦労してつくりあげた条約を、イギリス・フランスに横取りされてしまうぞ。――

十七日、ハリスは、ポーハタン号にのりこみました。

一路、神奈川、小柴沖へいき、老中堀田正睦に、すぐポーハタン号に代表をよこすようにと、手紙をおくりました。

「私は、約束したことだけしかもとめていません。

もし、イギリス・フランスの連合艦隊がやってきたら、戦争をしてから条約をむすばなければなりませんぞ。

もし、いますぐ、アメリカとの条約に調印すれば、私が彼らの野望をふせいであげてもいい。嘘ではない……。」 |

一八五八年六月十九日午後三時、ポーハタン号から二十一発の祝砲が、いんいんと、江戸湾にひびきわたりました。

そのポーハタン号のうえで、日米通商条約は、ついに調印されたのです。

ハリスは二人の日本側は代表と、かたい握手を交しました。

この条約は外国の商品にたいして、日本が自由に税金をかけることができないこと、そしてアメリカ人が日本で犯罪をおかしても、日本側には裁判する権利がないという、大変不平等な条約であることを、日本側は気がつきませんでした。

top

**************************************** |