|

****************************************

Index 日本の夜明け(その一 その二 その三 その四 その五)

|

日本の夜明け(その四)

10 インド人のたたかい

① 乞食の子供

② ジャンシの女王

③ とべなかった小川 |

11 アメリカ彦蔵

① 漂流五十二日

② 黒船にすくわれる

③ 日本にむかって

④ 大統領にあう

⑤ ふたたび日本ヘ

12 ペリーの日本遠征

① 出発

② インド洋をこえて

③ 江戸湾をめざして |

10 インド人のたたかい top

① 乞食の子供

スプルナ・スンは、まちくたびれていました。

「もうくるはずだ」とおもいながら、スンはさっきから、お寺の門の石だたみにすわっています。

ヒンズー教のお寺でした。

熱風がふきまくり、頭がぐらぐらするような昼間の暑さは夕方になって、だいぶやわらぎましたが、今度は砂嵐かやってきました。

地平線のかなたが黄色くなり、黄色い空がしだいにちかづいてきました。

大きな木がゆれ、砂ぼこりのために、あたりは薄暗くなり、見通しかきかなくなりました。

やがて、砂嵐はとおりすぎていきました。

スンの顔はあおぐろく、首すじにはほこりとあかがこびりつき、手もまっ黒でした。

いまの砂嵐のせいではありません。黒い着物はやぶれ、よごれて、白っぽくなっています。

足はほそく、本当に骨と皮ばかりのようでした。年は、十三、四歳でしょう。

スプルナ・スンは乞食でした。乞食のスンが、いったい誰をまっているのでしょうか。

スンはたちあがりました。

スンのまっている人がきたようです。

四、五人の人たちがやってきます。

スンはお寺の門のわきに、うずくまりました。

一人は女の人でした。この女の人が、主人のようです。

あとの男たちは、このわかい美しい女の人のおともと思われます。お寺まいりにきたのでしょう。

スンは、この人をまっていたのでしょうか。

女の人が、スンのまえをとおりすぎようとしました。スンは、紙きれのようなものをだしました。

家来の男がそれをすっととって、すぐ女の人にわたしました。

女の人はそれを受取ると、男に目で合図をしました。

男は、スンのまえに小銭をなげました。

たちどまることもなく、これだけのことが、わずかのあいだに行われただけでした。

女の人も、その家来の男たちも、なにもなかったように、門のなかにはいっていきました。 |

|

今朝、スンがいつものように木の下で目をさまし、いつものようにおもらいにでかけようとしたとき、みなれぬ大人の乞食に、よびとめられました。

そして、きょうの夕方、この寺のまえでまっていると、女の人と男たちがこの寺にくるから、この紙きれをわたすようにいわれたのです。

「だれにもみられないように」と男は念をおしました。

かっこうは乞食のように、ボロの着物をひきずっていましたが、どことかく普通の乞食ではなさそうな感じでした。

しばらくすると、お寺まいりがおわったのでしょう。一行がでてきました。

スンは、こっそりと、この人たちのあとをつけました。

一行は、城のなかにはいっていきました。

そこは、この地方ジャンシの領主の城でした。

ジャンシ地方の領主だった人の城といったほうが正確です。

というのは、一八五三年に、ここジャンクの領主がきゅうに死んでしまったのです。

領主には子供がいなかったので、夫人のラクシュミ・バイが、その位をつぎました。

そのとき、ラクシュミ・バイは十八歳でした。

ところがイギリスは、あとつぎのいない領地は、イギリス領にするといって、ラクシュミ・バイが領主になることをみとめようとしなかったのです。

スンが手紙をわたしたあの女の人、それが、ラクシュミ・バイでした。

城門のところで、スンが家来の男においはらわれようとするところを、バイがとめました。

城内にはいれ、というのです。

そして、あの手紙をわたしたのは、どんな男だったか、とたずねられました。

スンはその男について、なにもしりませんでしたし、スンは字が読めまぜんでしたから、手紙の内容がなんてあるのかもしりませんでした。

それからスンは、そのまま、バイの下男ラムチャンドラ・ラオにあずけられました。

城のなかでくらすようになってから、一度、そとにつかいにでました。

それは、あのときの乞食にあって、紙につつんたちのをわたす役目でした。

ここでのスンの仕事は、ラオを手伝って、ラクシュミ・バイの馬の世話をすることでした。

それは真っ白な、みごとな馬でした。

ラクシュミ・バイは、男の服をきて、馬にのり、兵隊たちの訓練をみるのが日課でした。

男の服装のバイをはじめてみたとき、スンはびっくりしました。

ふだんはやさしそうなバイが、さっそうとして、白馬を走らせました。

きょうも訓練がおわり、スンは主人の馬をうまやにつれていき、かいばをやってから、城壁にのぼってみました。

とおくに畑がひろがっていました。泥小屋がポツンポツンとみえます。あのひくい泥小屋には、たいていひとつの寝台と、いくつかの水さし、あとはなにもない、ということをスンは知っています。

それが、インドの農民の家でした。乞食のスンには、その泥小屋さえなかったのです。

さいわい、ひろわれてここへきてから、スンは毎日チャパティ(おせんべいのようなインドのパン)にありつけました。

けれどもスンだって、うまれたときから、乞食だったわけではありません。

こしをおろして、スンはうたいました。

それは、この地方の人々のうたう、悲しい歌でした。

ききんがやってきた

どこへいっても

食べものは手にはいらない

あそこにも ここにも

泣き声がきこえる |

歌ごえは遠い空にすいこまれるように、きえていきました。

スンは、人のけはいを感じました。ふりかえると、ラオがきていました。

「スン、おまえ、親はいないのか?」

ラオがききました。スンは、ポツンとこたえました。

「死んだ。」

スンの父は農民でした。いくらかの土地をもっていました。

イギリスがインドを支配するようになってから、税のとりたてに、大変ひどくなっていきました。

あの日、スンの父は、血だらけになってかえってきました。

年貢をおさめないからと、むちでうたれたのです。

収穫の六十パーセントをとりたてられるのがふ普通した。

スンの家では借金がたまっていましたから、年貢を全部おさめたら、なにも手元になくなってしまうのでした。

おまけにその年は、モンスーン(季節風)がもってくる雨がたりず、イネは虫にくわれ、収穫がよくなかったのです。

スンの父は、もうお米は一粒もないと、うったえたのです。

村の人々が集ってきました。スンは泣きませんでした。

父親をこんなめにあわせたやつ、それが誰であるかを、スンは知っていました。

「つづけなよ、歌を。邪魔してわるかったな。」

ラオはいいました。スンは歌をつづけました。

税金が

我々を家からおいたてる

なんの苦労もしらず

歌をうたい

しあわせにくらしたのは

遠いむかしのことだ

イギリス人が

税金をとりたてるようになって

なにもかも

かわってしまった。 |

よくとおるスンのこえは、父の怒りをこめて、いやインドじゅうの人々の怒りをこめて、畑をわたっていきました。

むちうたれた傷がもとで、スンの父は死にました。

土地はとりあげられ、スンは乞食になるほかなかったのです。

② ジャンシの女王

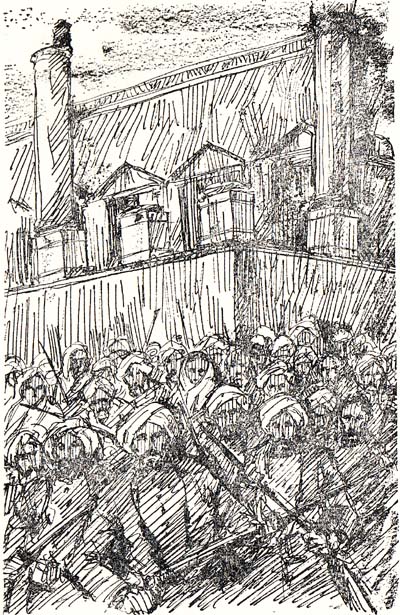

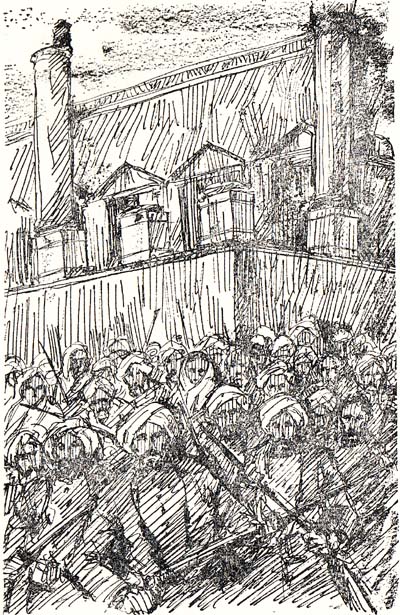

一八五七年のある朝でした。城壁にビラがはってありました。

| 「青年も老人も、金持も貧乏人も、字の読めるものも読めないものも、市民も兵士も、すべてのインド人は、野蛮な外国の支配から自由になるために、立ち上がろう!」 |

ビラはすぐにひきはがされました。

イギリス軍とセポイが町じゅうをうろうろしていました。

だれがあのビラをはったのか、みつけだそうとしているのです。

イギリスは、インド人をやとって兵隊にしました。

そしてこのインド人の兵隊を手先につかって、インド人をおさえつけようとしたのです。

このイギリスにやとわれたインド人の軍隊、それをセポイといいました。

セポイたちがひっしになってさがしましたが、だれがあのビラを書いたのか、だれがはったのか、さがしだすことはできませんでした。

スンは、あのビラをはったのが、あの乞食の男、そんなふうに思われました。

それにしても、イギリスの手先になって、犯人をさがしているセポイどもに、腹がたってたまりませんでした。

「インド人のくせに! なんというやつらだ。」

スンは、つばをはきつけました。

翌日でした。ラオが、スンにいいました。

「スン、ミールートのセポイが反乱をおこした。」

「セポイが?」

「そうだ、セポイがイギリス軍にそむいたのだ。いよいよイギリスを追い出すとぎがきたぞ。

おまえが連絡に走りまわったことが、実をむすぶときが。」

ラオがいいました。やはりそうだったのです。スンが連絡をとっていたあの乞食の男。

あの男は、インド各地をまわって、イギリスに反抗する準備のためにはたらいていた男の一人でした。

しかも、まっさきに立ち上がったのがセポイ。

イギリス人の手先、イギリスのいうことをきき、イギリスがインド人を支配するために使っていたインド兵が、イギリスにはむかって立ち上がったのでした。

連絡はセポイのあいだにも、とられていました。

秘密の組織が、インドの各地でつくられていたのです。

赤いハスの実が、セポイの兵舎から兵舎に、手渡されていったといいます。

組織ができた、連絡がとれた、待機せよ。赤いハスの実は、そういうしるしでした。

ある地方では、チャパティ(インドのパン)がまわされたといいます。

チャパティには何もかいてありませんでしたが、立ち上がるときがせまっていることを表わしていたといいます。

「マロー・フィリンギー」(異人をころせ!)の声がインド全体にとどろきました。

|

|

各地の情報が、次々にジャンシにも伝えられました。

インドの首都デリーから、すべてのイギリス人がおいだされたという知らせは、スンをおどりあからせました。

かって、イギリスがジャンシをうばいとろうとしたとき、

「私はジャンシをすてない。とろうとするなら、とってみなさい!」

といったというジャンシの女王ラクシュミ・バイがスンの主人でした。

スンの胸は、たかなりました。

ラクシュミ・バイは立ち上がりました。

イギリス人とイギリス軍にたいする攻撃が開始されました。

白馬にまたがったラクシュミ・バイのそばには、ラオとスンが、いつもつきそっていました。

南はビンディア山脈から、北はジュムナ川まで、イギリスの勢力はおいはらわれました。

ラクシュミ・バイは、この地方の女王とあがめられました。

スンは得意でした。 |

|

③ とべなかった小川

しかし、イギリス軍も、ひっしに兵力を集めました。

イランとの戦争がおわったばかりでしたから、イランにいたイギリス軍を、インドによびもどしました。

中国との争いに派遣するはずの兵力を、インドにむけさせました。

ビルマにいく予定の軍をひきとめ、全力をインドにそそぎました。

情報は、スンの耳にも、次々にきこえてきました。

なかでも、スンの心をにえくりかえらせたのは、イギリス軍のインド人虐殺のありさまでした。

つかまえたインド兵を、ひとたばにして大砲の口にくくりつけ、一発の砲声とともに空中にふきとばした。

手あたりしだいに農民をとらえ、しばり首にした。

処刑台がたりないで、木がつかわれ、一本の木に一人でもまだたりず、枝ごとに一人づつさげられた。

ソウをつかって、手足をばらばらにした。

村々を四方八方からやき、にげだしてきた男も女も子供も射殺された……。

イギリス軍は、ジャンシを包囲しました。

バイの軍は、全市民の応援をうけて、ジャンシの守りをかためました。

四月三日、イギリス軍の総攻撃がはじまりました。

イギリス軍の主力は、城壁にはしごをかけて、正門におしよせました。

バイの軍は、ねばりづよく戦いました。

イギリス軍は、なかなか城のなかにはいることができません。

ところがそのとき、インド人のなかから、裏切者がでたのです。

そのため、イギリス軍は、南門を占領することに成功しました。

イギリス軍は、ここから市内にはいりこみました。

市内にはいったイギリス軍は、手あたりしだいに、住民をころしました。

五歳の子供も、ころされました。八十の老人もころされました。

すべての民家の財産がうばわれ、火がつけられました。

ジャンシの町は、イギリスの手におちるとどうじに、灰にされてしまったのです。

スンは、このありさまを、はずしりしながら、とりでのうえからみていました。

ラクシュミ日バイは、やく千人の部下をひきいて、このとりでを守っていました。

裏切者によって衛鬥がやぶられたとき、バイのいかりは爆発しました。

バイは、とりでをおりて、イギリス軍の中かにつっこんでいきました。 スンも、夢中であとにつきました。

激戦ののち、とりでにひきあげたとき、のこった部下は、五十人でした。

ジャンシの町は、イギリス軍にうばわれました。 けれども、バイのひきいるとりでだけは、降伏しませんでした。

翌日、イギリス軍は、とりでめがけて攻撃をはじめました。バイは、とりでもろとも自爆すると、部下たちにつげました。

一人の年とった部下が、バイにむかっていいました。

「どうか脱出してください。」

他の部下もいいました。

「我々が一人でも生き残っているかぎり、あなたを守ります。」

四月四日の夜、ラクシュミ・バイは、愛馬にまたがり、背中に養子のおさない王子を背負い、えりぬいた十五人の騎兵とともに、ジャンシから脱出しました。 |

|

イギリスの騎兵が、おってきました。親子をのせた白馬が、闇のなかを全速力でかけました。

スンもひっしであとをおいました。イギリスの騎兵の一隊がおいつきました。

部下がそれを防ぎ、おいすがる敵を切りました。

百九十キロを走りつづけて、ラクシュミ川バイは、タチア日トピの根拠地、カルピにつくことができました。

タチア・トピは、バイのおさななじみであり、バイとも連絡をとりながら、各地でイギリス軍をなやませていたのです。

バイは、ここで軍隊をわけてもらい、イギリス軍と戦いました。

けれども、カルピもしだいに形勢は不利になっていきました。

イギリス軍をむかえいれるインドの領主が、ふえていきました。

六月十七日、イギリス軍の総攻撃がはじまりました。

バイの守っているところは、イギリス軍の集中砲火につつまれました。

けれども、バイは、一歩もひきませんでした。

翌日、イギリス軍は兵力をふやし、猛攻撃を開始しました。

この日、バイは、いつもの白馬ではなく、別の馬にのっていました。

スンは、バイの白馬が元気のないのにきづいて、そのことをラオにつげたのです。

白馬は連日の戦闘に疲れはてていました。

イギリスの攻撃開始とどうじに、バイはいつものように先頭にたって、突撃をくりかえしました。

けれども、きょうのイギリス軍は大軍でした。

味方の兵力はしだいにへり、味方の砲声は、とだえがちになりました。

ラクシュミ・バイは、四方からかこまれました。

生きのこった騎兵は、二十人ほどになってしまいました。

バイは、のこったものを集め、かこみをつきぬけようとしました。

そのときでした。スンのわきばらを、弾丸がつらぬきました。

スンはたおれ、からだじゅうの血が流れだしていくように感じました。

バイは突進しました。

まえに、小さな小川があらわれました。この小川をとびこせば、イギリス兵からのがれられます。

さあ、ひととびです。けれども、馬はとびませんでした。

これがいつもの愛馬であったら!

イギリスの騎兵隊がおいすがりました。一人の剣が、バイの頭をうしろから切りました。

バイはたおれながら、この敵をきりました。

しかし、………バイの息はたえました。

ジャンシの女王、ラクシュミ・バイの最後でした。二十三年の若い命でした。

ラムチャンドラ・ラオはバイの死体をはこびたし、敵にかくれて火葬にしました。

その死骸は、いつまでも、そこに、よこたわっていました。

それから百年たった一九五七年、すでにイギリスから独立したインド連邦共和国で、一枚記念切手がつくられました。

その図柄は、剣をもって白馬にまたがるラクシュミ・バイの勇ましい姿でした。

11 アメリカ彦蔵 top

① 漂流五十二日

「神さま、命ばかりはお助けください。

おなさけによって、もう一度、陸地をふませてくださったら、生きておりますあいだ、けっして船の旅はいたしません。」

山のような波が船におそいかかってきます。彦蔵は生きたここちもありません。

自分から船乗りになったとはいえ、やっと十三歳になったばかりの彦蔵です。

何十年も海に生きてきた男たちでさえ、さっきからどうしようもなくて、うろうろしているのです。

「ナムアミダブツ、ナムアミダブツ。」と、だれかが念仏をとなえています。

これでもう死ぬのかとおもうと、目にうかぶのは家のこと、死んだおっかあのことでした。

「ああ、おっかあのいうことをきいていればよかった。

『海の生活はお寛大を不幸にするよ』といってとめたのに……。」

ふわーっと持上げられたかとおもうと、体ごとゆかにたたきつけられるので、彦蔵は船室のわきで足をふんばり、ひっしにお祈りをつづけました。

一晩中、波にもまれた栄力丸(えいりきまる)は、みんなのひっしの努力で、沈むことだけはまぬがれました。

排水用ポンプはうごかしつづけです。船がゆれるたびに、両側から水がはいってくるのです。

彦蔵も、さっきまで、手にまめができるほど、ポンプをおしつづけて、交代したばかりでした。

「おっかあ、どうやら助かったよ。」

と、心のなかでいうと、彦蔵は、船室によこになりました。

それから何時間たったでしょう。だれかがどなっています。

「みんな集れ! 積荷をすてるんだ。ぼやぼやしているとしずむぞ!」

彦蔵は、甲板にとびだしました。つよい風が吹き荒れるなかで、みんなはひっしに俵を海になげこみました。

お客からあずかった、ダイスや大麦の俵です。二百俵もなげこんだでしょうか。

万蔵船長は、中止を命じました。

「さあ、帆ばしらを切るんだ!」

「船長、帆ばしらを切ったら、あとの航海が……。」

「ぐずぐずするな、切れといったら切るんだ! 夕方までに切らんとだめだ!」

海できたえた船長のこえは、どっしりしています。

ギギ、ギ、ギ、ギーツ

といったとおもうと、自慢の大きな帆ばしらは、根毛とから切られ、あっというまに海中にたおれました。

おかげて船のゆれもへって、かじもとりやすくなりました。

一昼夜にわたって吹き荒れた嵐はやみました。

朝の海のうえには、たくさんの船板や板きれがういています。

みんなつかれきって、甲板のうえに顔をだし、おもいおもいに、命の助かったことを神さまに感謝しました。

彦蔵も、故郷とおもわれるほうにむかって、お祈りをしました。

命は助かったものの、かりの帆と帆ばしらでは、風のまにまに、船を走らせるよりしかたありません。

「この船には、数ヵ月分の食糧と水がある」という船長の説明をきいて、彦蔵はいくらか安心しました。

彦蔵たちの漂流生活がはじまりました。

彦蔵は船室の板に、しるしをつけて日数をかぞえました。

十日たち、ひと月たちました。それからまた、一日、二日としるしをつけていきました。

みなれぬ魚や鮫がおそってきました。小さな嵐があり、船はきしみました。

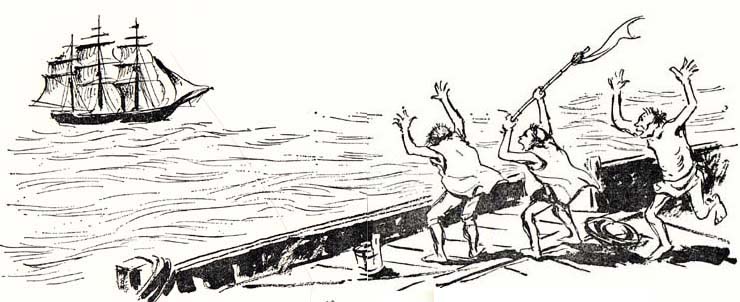

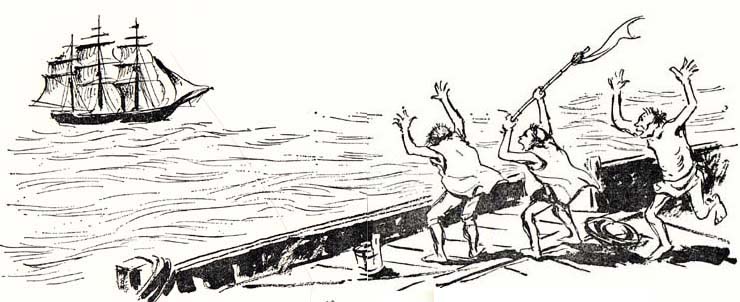

② 黒船にすくわれる

|

|

五十二日めの朝でした。美しい太陽が水平線にのぼりました。

彦蔵は、いつものように海水でからだをあらいきよめ、故郷のほうにむかってお祈りをし、船竄にもどってくると、一人の水夫が興奮してとびこんできました。

「みんなおきろ! 白い岩がみえるぞ、いや島かもしれん。はやくっ!」

甲板にでておどろきました。

「船だ、船だ。」

「オランダ船だぞ。」

「助けてくれーっ、助げてくれーっ。」

彦蔵もでかいこえでさけびました。

首にまいていた手ぬぐいをとって、竹の棒につけると、おもいきりふりました。

たかい三本マストの、大きな帆をはった黒船がちかよってきました。

「アーメリカ。」

一人の船員が、大きな地図をひろげて、さかんにきくのですが、よくわかりません。

おおきな広い面積のところをさして、しきりに、

「アーメリカ」というのはわかりました。今度は彦蔵たちのことをさして、

「ジャパン?」

「インド?」

といっています。

たしかに彦蔵たちのことをさしているのですが、万蔵船長は、首をたてにふりません。

なぜって、地図のうえにゆびさしたところは、アメリカにくらべると、ずっと小さかったからです。

彦蔵たちのすむ大日本は、もっともっと大きいはずです。今度は、

「チャイナ?」といいました。

そのあと、南のほうの小さな島をさしたかとおもうと、大きな口をあけて、彦蔵を食べるまねをしました。

彦蔵は、ひざがカタカタふるえました。

翌日でした。彦蔵が甲板をあるいていると、一人の航海士が、いままでの着物をぬぐようにいいました。

彦蔵は、いうとおりにしました。航

海士は、フランネルのシャツにラシャのズボンと上着をきせました。

だぶだぶで、きられたものではありません。

すると彼は、洋服のあちこちにしるしをつけて、自分のへやにもっていきました。

しばらくたって、もう一度彦蔵のところにやってきました。彦蔵はもう一度きせられました。

ぴったりです。航海士は、

「おお、ヤンキー・ボーイ!」といいました。

彦蔵はうれしくなって、さっそく仲間にみせました。

その翌日、彦蔵は、またその航海士によばれました。

しきりに頭をゆびさしながら、腰をおろせといいます。

彦蔵が、こしをおろすと、あっというまに、まげを切りおとし、頭の毛を全部みじかくされてしまいました。

泣いてもおこっても、もうだめです。

ぶじにかえれたら、このまげを神さまにお供えして、お礼をいおうと思っていたのに、へたにうなずいたばっかりに、とんだことになってしまいました。

黒船のなかの生活は、びっくりするようなことばかりでしたが、この黒船の人たちは、思ったより親切でした。

はじめは食べられなかったパターやパンも食べられるようになり、年のわかい彦蔵は、だれよりもはやく、この異国船の生活になれました。

オークランド号――この黒船の名前です――にすくわれてから四十二日め、彦蔵たちがアメリカのサンフランシスコについたのは、一八五一年二月三日のことでした。

③ 日本にむかって

彦蔵たちは、サンフランシスコの税関にあずけられ、税関の巡視船ポーク号にのりました。

巡視船のトマス伍長は、ひまさえあれば、彦蔵たちに、英語をおしえたり、日本語をおそわったりしていました。

彦蔵は一所懸命に英語をならいました。ところがある日、

「彦蔵、おまえ、日本にかえる気があるなら、英語をならったりするのをやめろ。」

と、仙太郎がいうのです。

「どうして?」

「異国の言葉などならってかえってみろ。おまえもわしらも、牢屋にいれられてしまうぞ。」

日本にかえったとき、外国の事情や、外国語についてしったものは、牢屋にいれられるのだというのです。

彦蔵はこわくなって、トマスに、勉強したくないと、申し出ました。

アメリカについてから一年ほどたった二月のいつごろだったか、サンフランシスコ湾に、アメリカ軍艦セント・メリー号がはいってきました。

トマスがおしえてくれました。

「彦蔵、あの船は、おまえたちを日本へ送り返すために、アメリカ政府が用意した船だ。」

彦蔵たちは、おとりあがってよろこびました。

つぎの日、ポーク号の船長が、彦蔵たちに、セント・メリー号にのりこむようにと、つげました。

トマスのたどたどしい通訳で、やっとわかったことは、こうでした。

“セソト・メリー号は、彦蔵たちをのせて、中国の香港までいく。

そこで、ペリー提督の日本遠征艦隊と一緒になり、日本にかえる”

彦蔵たちが、サンフランシスコに一年間も、とめておかれたのは、このためだったのです。

彦蔵たちをアメリカ軍艦にのせて帰国させ、日本政府にアメリカの事情について語らせれば、日本を開国させ条約をむすぶのに役立つと、アメリカ政府は考えたのでした。

セント・メリー号が、ハワイについた朝、万蔵船長が死にました。

この半年ほど具合がわるかった万蔵船長は、しずかに、息をひきとりました。

中国のマカオで、彦蔵たちは、サスクェハンナ号にのりうつりました。

ところが、あたえられた部屋はせまくるしく、士官や水兵の態度は、あらっぽく不親切でした。

ペリー提督の艦隊のつくのをまっているあいだに、彦蔵は、サスクェハンナ号にいるのが嫌になってきました。

ある日、トマスが、自分はカリフォルニアに帰りたいのだが、おまえも一緒にかえらないか、といいだしました。

「彦蔵、一緒にいけば、英語もおぼえられる。日本だって、二、三年すれば、開国される。

そうすれば、なにもおそれることなく、国へかえることができる。」

彦蔵にはよくわかりませんでしたが、亀蔵と次作をさそい、トマスと一緒にアモイから、イギリス船サラー・フーバー号にのりこみました。

五十日の航海ののち、彦蔵はまた、サンフランシスコに、ま一度りました。

④ 大統領にあう

「きょうは、あなたをいいところにつれていってあげましょう。

さあ、一番よい服に着かえてください。」

サンダースさんに、いわれて、彦蔵は、服をきかえました。

二頭だての馬車は二人をのせて、ペンシルバニア通りを走り、りっぱな鉄さくのある古理石づくりの二階建ての家のまえでとまりました。

サンダースさんは馬車をおりると、すぐ階段をあがり、ペルをならし、出てきた男に名刺をわたしました。

二、三分すると、

「どうぞ、おあがりください。」というので、彦蔵もついていきました。

「いいですか、ヒコ君。ここはアメリカ合衆国の大統領がいるのですからね。

大統領というのは、あなたの国の皇帝にあたる人ですよ。」

といいました。

大広間をつきぬけて奥の大きな部屋にはいると、四十歳くらいのおだやかそうな人が立ち上がって、サンダースさんと、さも親しそうに話をはじめました。

やがて、サンダースさんは、彦蔵のほうをむいて、

「この人が日本人で、太平洋を漂流し、カルフォルニアから東部へ、私がつれてきた人です。」

と説明しました。

「やあ、よくいらっしゃいましたね。」

と、その人は彦蔵の手をにぎり、そばの椅子をさして、

「そこにおかけなさい。」とすすめました。

彦蔵は、ふしぎでなりませんでした。

国の一番えらいひとが、「おかけなさい」なんていうはずはないし、ほんとにこの人は、アメリカの大統領なんだろうか……。

家は大きくてきれいだが、りっぱな門もなければ、護衛の兵隊もいない。

そのうえ、あの男の服装だって、サンダースさんとちっともちがわない。

出入口に兵隊ぐらいまもっていそうなものだ……。

彦蔵はすこしきらくになって、へやじゅうをあちこちみまわしました。

「日本なら、どんな地方の役人だって、お供がいないことはない。

大名行列の、ものものしさにくらべたら、この人が、国の一番えらい人だなんて……。」

サンダースさんの話がおわったので、彦蔵はまた、その男と握手をしてわかれました。

「サンダースさん、さっきのかたは、本当に、大統領なのですか?」

ときくと、こたえはまえと同じでした。

「本当ですよ、あなたの国の皇帝にあたる人ですよ。」

彦蔵は、この国のことが、よくわかりませんでした。

このあいだも、テレガラフというものをしりました。

言葉が鳥よりもはやく伝わるなんて、信じられません。

蒸気でひっぱる車があるというので、うそだと思ったら、実際にのせられてしまいました。

汽車は、水のなかでおいかけられるヘビのように、上下左右にゆれつづけて走りました。 |

サンダースさんに連れられて、日本人で最初に汽車に乗った彦蔵

|

⑤ ふたたび日本へ

一八五八年六月七日、ボルチモアの合衆国地方裁判所に、二人の紳古がやってきました。

一人は、もう年配の人ですが、もう一人は、二十歳そこそこの青年でした。

裁判所からでてきた年配の紳士は、青年の肩をたたいて、

「これで君は、りっぱなアメリカ人だ。

日本にいっても、アメリカの市民権をえたものの一人として、しっかり活躍してください。

ジョセフ・ヒコ君、おめでとう。」と握手をもとめました。

「サンダースさん、ありがとう。

あなたのおかげです。アメリカで生活することもできました。

学校にもかよわせていただきました。

就職のおせわまでしていただきました。お礼のいいようもありません。」

彦蔵は、キリスト教の洗礼もうけ、ジョセフ・ヒコと呼ばれるようになっていました。

ある日、彦蔵は、手紙をうけとりました。

ブルック大尉が、きみをアメリカ測量船隊の書記に任命してくれました。

きみは、職をえられるし、ふたたび君の故国をみることができます。

アメリカの国会は、日本との通商条約を承認しました。

アメリカと日本国との外交関係がはじまります。

もし、君が、大使館のなにかのやくにつくことが希望なら、そのために私も骨おってみましょう。

君とわかれるのは、本当に残念です。

しかし、君の未来のために、おわかれしなければなりません。

君のしあわせを心からねがって。

サンダース

一八五八年七月二日

ジョセフ・ヒコさま |

彦蔵は、サンダースさんの親切とふかいおもいやりに、涙がでそうになりました。

「兄さん、私ですよ。彦蔵ですよ。」

彦蔵には、兄の宇之松のことは、すぐわかりました。

兄は、うさんくさそうに、だまりこくって、彦蔵をみつめていました。

「とうさんは、いまどちらですか。」

「おばさんはお元気ですか、おじの何兵衛さんはどうしました? となりの何衛門はまだ生きていますか?」

と彦蔵は、思い出すかぎりの知人の名をあげてたずねました。

とうとう、うれしそうなほほえみが兄の顔にひろがりました。

口元がほころび、彦蔵の質問にこたえはじめ、たしかに彦蔵だ、弟だと思われてくると、兄は、わっとなきだしました。

彦蔵も胸がせまり、大粒の涙が流れおちました。

一八五九年、六月三十日、アメリカ軍艦ミシシッピ号は、神奈川沖に錨をおろしました。

ミシシッピ号には、アメリカの第一代公使、ハリスがのっていました。

ハリスにともなわれて、彦蔵は、アメリカの通訳として、日本の土をふんだのです。

そしてある日、兄の家をたずねあてたのでした。

彦蔵は、日本の外交にとっても、アメリカの外交にとっても、なくてはならない人になりました。

アメリカだけでなく、イギリスの公使も、ロシアの公使も、みんな、彦蔵の英語の力をたよりにしました。

彦蔵は、ただ通訳をしただけではありません。

并伊大老が切られたことをしったハリスは、すぐに彦蔵をよんで、その真相をきこうとしました。

彦蔵はその頃の政治の動きをよく理解していたのです。

一八六一年十月、彦蔵は、もう一度アメリカにもどりました。

ところがボルチモアで北軍に捕えられてしまいました。 |

|

まちがいとわかってすぐ釈放されましたが、ちょうどアメリカが南北戦争を戦っていたときだったのです。 ワシントンで彦蔵は、リンカーン大統領とあうことができました。

リンカーン大統領は、背はたかく、黒みがかった髪には銀髪がまじり、ほおひげをはやしていました。

「日本のような遠いところから、よくきてくれました。」

と握手をかわし、彦蔵のアメリカでの生活についてたずねました。

一八六二年十月、彦蔵は横浜にもどりました。

彦蔵は、通訳の仕事をしながら、貿易会社をつくりました。

『海外新聞』という新聞の発行もはじめました。高島炭坑の経営についての世話もしました。

幕府の政治はおわりをつけ、明治となってからも、大蔵省にまねかれたり、茶の輸出業をやったり、国際的事件の裁判に通訳として活躍したりしました。

一八九七年(明治三十年)十二月十二日、彦蔵は六十歳で死にました。

彦蔵のたましいは今も東京青山の外人墓地のなかに、しずかにねむっています。

その墓石には、

“浄世夫彦(ジョセフヒコ)の墓”ときざんであります。 |

|

12 ベリーの日本遠征 top

① 出発

十七日めの夕方でした。コンティ大尉は、ひさしぶりに陸地をながめました。

チェサーク岬をあとにして、ミシシッピ号が大西洋にのりだしてから、十日間というものは、南からの風が吹き荒れました。

それが、今度は北北東の風にかわり、海は荒れ狂いました。

しかしミシシッピ号の汽関はすぐれた性能をあらわしつづけ、平均時速七ノット(約十三キロメートル)で走りつづけました。

メキシコ湾流をよこぎったあと、一時間一海里(千八百五十一プードル)のはやさで流れる南西海流をのりきって、ミシシッピ号はいま、最初の補給地、大西洋にうかぶマデブフ島についたのです。

美しい島でした。

雨のふりつづく季節がすぎたあとでしたので、山々の両側から滝の流れおちるのが、甲板からよくみえました。

翌日は、朝はやくから、たくさんの小船が波止場とミシシッピ号のあいだをいそがしそうにゆききして、石炭と水をつみこんでいました。

港にはいってから、二日めでした。

コンティ大尉がはいっていくと、提督のへやには、もう艦隊指揮官アダムズ大佐がきていました。

副官ベンド人尉もいました。

みんなが集ったところで、提督は、話しはじめました。

| 「私は、アメリカを出発してから、ずっと考えつづけてきたのだが、ここで、私の考えを諳君にはなし、また政府にも伝えて、賛成しておいてもらいたいとおもう。それは……。」 |

提督の話し方は、いつもしずかな調子でした。

「我々の任務は、いうまでもなく、日本へいくことである。

そして、日本が、わがアメリカ合衆国と貿易するようにさせ、また日本のてきとうな場所に、石炭の補給基地を手にいれることだ。しかし……。」 |

といって、提督は、椅子から立ち上がりました。 |

|

「日本は外国とのつきあいをこばみつづけている。いままで、ロシアが話合ったが、失敗した。

イギリスやフランスの船も日本にちかづいたが、成功しなかった。

わが国の船も、もう三回日本にいった。

日本政府のこたえは、つねに、『オランダ以外のどんな外国人にも、貿易をゆるさない』というものであった。

だが、今度の我々の日本遠征隊は、どんなことをしても、成功させなければならない。」 |

提督のこえには、つよい決意がこもっていました。

日本への遠征艦隊司令長官、これが、ペリー提督にあたえられた任務でした。

アンナポリスを出発するとき、フィルモア大統領は、ケネディ海軍長官、国務長官はじめ、政府や経済界のおもだった人たちと一緒に、わざわざミシシッピ号まで、見送りにきました。

艦をおりていくとき、大統領は、士官たち一人一人と握手をしました。

「諸君も知っているように、」

ペリー提督は、話をつづけました。

「最近の国の内外のようすは、日本遠征が、一日でもはやく成功するのをまっている。」 |

提督のいっていることは、コンティ大尉にも、よくわかっていました。

最近アメリカは、メキシコからカリフォルニア地方を手にいれました。

しかも、そのカリフォルニア地方に金が発見されたのです。

西部開拓の幌馬車は、金をもとめて、カリフォルニアになだれこみました。

そしてアメリカは、とうとう太平洋岸にたっしたのです。

アメリカとアジアを結ぶ一番ちかい道は、太平洋となりました。

しかし、長い太平洋横断のために、蒸気船は、途中で石炭を補給しなければなりません。

その基坤かどうしても必要でした。

「だが、決意だけで、成功させることはできない。」

そういって、ペリー提督は、みんなの顔をみまわしました。

「まず我々は、太平洋で活躍している捕鯨船や、そのほかの船が避難したり、給水したりする港を、日本のどこかに手にいれなければならない。

だが、日本政府は、それをこばむかもしれない。そのときは、我々は武力をつかう。

一戦まじえなげればならないだろう。」

コンティ大尉は、一瞬、体がひきしまりました。

「もちろん、それは、最後の手段である。

だが、そうなるときのことを考えて、そのための準備を、充分しておかなければならない。

きょう、諸君にはなしておきたいのは、この点についてだ。」

ペリー提督は、テーブルのうえに一枚の地図をひろげました。

「これが日本だ。」

提督は、細長くまがった島を、ゆびさしていいました。そして、

「この南にある島、これは琉球群島だ。

ここは、日本の大名のなかでも、もっとも強力な薩庠侯のおさめている島だ。

この島の住民は、武器をもつことをゆるされていない。

だから、ひどい支配にたいして反抗しようとしても、できないようにさせられている。」

といいました。 |

コンティ大尉は、ペリー提督の副官になってから、いつも感心するのは、日本についてのペリー提督の知識でした。

まるで日本にいったことがあるかのようによく知っているのです。

日本の歴史、地形、気候、産業、宗教、社会、風俗、習慣、または日本の裁判のこと、牢屋のなかのようすまで研究していました。

日本にいっていたオランダ人の書いたものなどで、日本について研究をかさねたペリー提督が考えぬいた作戦、それは琉球のおもな港、那覇港をまず占領しようというものでした。

コンティ大尉は、このペリー提督の考えを書いて、ケネディ海軍長官にあてて、送るように命じられました。

マディラ島に四日間停泊したミシシッピ号は、五百トンの石炭と一万ガロンの水をつんで、錨をあげました。

② インド洋をこえて

カナリー諳島の一番南西のフェロ島までいったとき、ミシシッピ号は、船の両側の水かき板をはずしました。

汽関の火をおとし、帆をあげてはしりました。石炭を節約するためです。

ポーハタン号とアレガニイ号があとにつづきました。

十二月二十二日、コンティ大尉は、乗組員にたいして、ペリー提督の命令を伝えました。

「今後、いっさい、艦隊の行動について知らせる手紙を書いてはならない。」というものでした。

アメリカ合衆国が、日本へ遠征隊を送るということが伝えられると、アメリカ人はもちろん、いろいろな国の科学者や旅行家から、参加させてほしいという希望がよせられました。

しかし、ベリー提督は、このような人々のもうしこみを、全部ことわってしまいました。

今度の遠征の目的は、軍事上外交上のことであって、そのほかのことのために、一番大事な目的が邪魔されてはならない。

軍人以外の人はのせない。これがペリー提督の考えでした。

日本遠征の成功、それだけが、ペリー提督の目的だったのです。

十二月二十九日、北東貿易風がよわくなったので、また水かき板をとりつけ、蒸気機関をうごかしました。

はじめの予定では、いっきにアフリカの南端まで、帆と石炭でいくつもりでしたが、予想よりはやく、北東貿易風がやんだので、セント・ヘレナ島によることになりました。

一八五三年一月三日、ミシシッピ号は、西経十一度一分のところで赤道をよこぎりました。

一月十日正午、セント・ヘレナ島のジェームズ・タウンに錨をおろしました。

セント・ヘレナ島は、ポルトガル人が発見し、その後、オランダのものとなり、いまはイギリス領でした。

ナポレオンはこの島にながされ、三十二年前、ここで死んだのです。

ミシシッピ号は、用心のために石炭をつみ、水と新鮮な食糧をはこびこみました。

艦隊は一路、希望峰にむかいました。

テーブル湾に錨をおろしたのは、一月二十四日午後八時半。

ふたつの灯台がはっきりみえました。

ここも、ポルトガル人がみつけ、のち、オランダのものとなり、いまはイギリスに占領されています。

インド洋をゆききする船の港として大事なところでした。

ここには、必要なものはなんでもありました。

コンティ大尉は、ペリー提督について、ケープ・タウンの町に上陸し、有名なぶどう園を訪問しました。

暑さと砂ぼこりのひどいのには、まいりました。

提督のために、馬車が用意されていました。

四頭の馬のたづなを、黒人の少年がとっていました。コンティ大尉は、故郷の黒人を思い出しました。

ここでは、きょうもイギリス人とアフリカ人の戦争が行われた、ということをききました。

二千頭の馬をもった六千人のアフリカ人との戦いに、イギリスが勝ったということでした。

二月三日、テーブル湾を出航しました。

いよいよインド洋です。 |

|

二月十八日、モーリシャス島のポート・ルイに入港しました。

モーリシャス島はポルトガル人がみつけ、のちにオランダ領となり、つぎにフランスがとり、いまはイギリスの領土でした。

ペリー提督は、アメリカを出航するまえ、石炭をつんだ二隻の運送船を出発させておきました。

一艘は希望峰に、もう一艘はモーリシャス島にむかわせたのです。

おかげて艦隊は、ケープ・タウンとモーリシャス島で、石炭をつみこむことができました。

三月十日、艦隊は、セイロン島につきました。

セイロン島を、最初に根拠地としたのは、ポルトガル人でした。

のちにオランダ人がそれをうばい、十八世紀のすえにフランス人が一時ここをとりましたが、イギリス人がそれをおいはらい、つぎにまたオランダがとりもどし、いまはまたイギリスがとっています。

ここには大量の石炭が貯蔵されていますが、外国の軍艦には、一トンもあたえてはならないと命令がだされていました。

三月十五日、セイロン島をあとにした艦隊は、二十日、ニミバル島をみて、三月二十五日、シンガポールに錨をおろしました。

ここには、いろいろな国々の船が集っていました。

中国、シャム(タイ)、マライ、スマトラ、そしてイギリス、フランス、オランダの船が、ひしめいていました。

「大尉、日本人というのは、どんな顔をしているんでしょうね。」

果物を買ってくれといって小舟をこぎよせてくる男や女たちをみながら、デビス兵曹がコンティ大尉にききました。

「さあー、俺もしらんが、なぜジャパンというのか、というのなら知っているぞ。」

「どうしてジャパンというのかですって? ジャパンはジャパンでしょう。」

「ところが、彼らじしんは、自分の国をニッポンとよんでいるんだ。

これは“太陽”という意味の“日”と“もと”という意味の“本”をむすびあわせたもので、“太陽のでるところ”をあらわす。

ところが中国語では、日本を、“ジー・ベン・グオ”と発音するんだ。

十三世紀に中国にいったイタリア人のマルコ・ボーロが、中国人から、日本すなわちジー・ベン・グオのことを聞き、ジパングとしてヨーロッパ人に紹介した。

このジパングがジャパンになったというわけだ。」

「へえ、さすが副官どの、えらいことを知ってますね。」

「もちろん、ペリー提督のうけうりだ。」

「でしょうね。大尉どのにしてはできすぎてる。」

「こいつ!」

「ところで大尉。」

二人の会話に、二人の水兵がわりこんできました。

「このシンガポールもイギリス領なんですね。」

「うん、このつぎにいく、香港もそうだぞ。まだ手をつけずに残っているところが、日本というわけだ。」

「では、副官どの、ちょっと上陸してまいります。」

水兵たちは、うれしそうに船をおりていきました。

イギリスは、ここにも巨大な貯炭所をもうけていました。

艦隊が、香港についたのは、四月七日でした。

「アメリカ船がいるぞー。」

艦内は、ざわめきました。三隻アメリカの船が港内にとまっています。

軍艦プリマス号とサラトガ号、そして運送船サプライ号でした。

礼砲がなりひびき、ミシシッピ号が返礼の大砲をうちならしました。

コンティ大尉は、力づよさを感じました。これらの船と艦隊をくんで、日本にむかうのです。

ところが、かんじんのサスクェハンナ号の姿がふみえません。

サスクェハンナ号は、日本遠征艦隊の指萍艦に予定されていたのです。

連絡の結果、二週間雲見に、上海に行かったことがわかりました。

ベリー提督は、ただちにプリマス号にあとをおわせ、上海でまてという命令を伝えさせました。

ミシシッピ号も、五月四目、上海に到着しました。ペリー提督は、サスクェハンナ号にのりかえました。

副官コンティ大尉もあとにしたがいました。

一八五三年五月二十三日、サスクェハンナ号、ミシシッピ号、サプライ号、そしてカプライス号は、琉球(沖縄)に行けて、上海を出発しました。

プリマス号は上海にのこり、サラトガ号は、通訳ウィリアムス博士をまつために、マカオに残っていました。

この二隻は、琉球で一緒になるはずでした。

天気はおだやかでここちよく、空は晴れて、満月がこうこうと照っていました。

③ 江戸湾をめざして

ラッパがなりひびきました。

「戦闘準備!」

「全員配置につけ!」

水兵はクラミフをかけあがり、甲板をはしりました。それぞれの部署につきます。

砲門がひらかれ、銃をもった兵士は甲板にならびました。

こうして、毎日、演習がくりかえされていました。

五月二十五日、コンティ大尉は、全員をうしろの甲板に集め、琉球での注意を伝えました。

「いざというときいがいは、武力を使ってはならない。」

雨がふっていました。艦はずっと速度をおとし、ふたつの岬をぬけました。

森がつらなり、畑がひろがり、雨のために緑がいっそうあざやかでした。

湾のおくに、町がはっきりみえました。

コンティ大尉が望遠鏡でみると、こちらを監視しているらしい二人の人がみえ、白いかさをさして、町からにげていくたくさんの人がみえます。

一八五三年五月二十六日木曜日午後三時、四隻のアメリカ軍艦は、琉球の那覇港にはいりました。

アメリカを出発してから、六ヵ月にわたる長い航海でした。

そして、いまから、ベリー艦隊の、最初の仕事がはじまるのです。

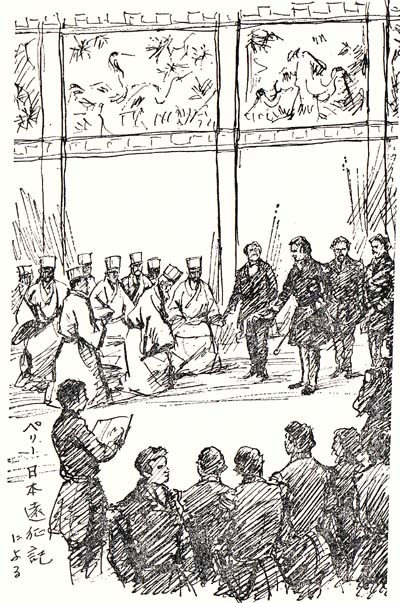

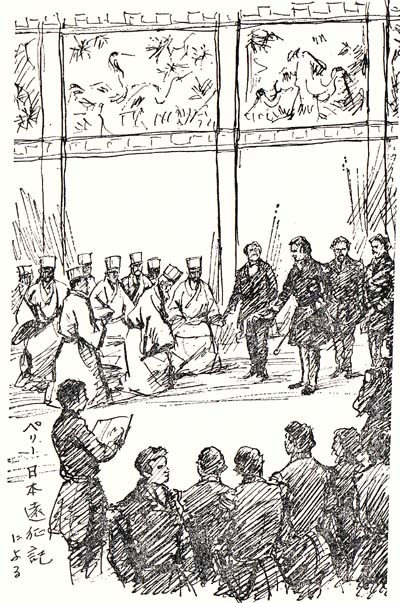

三十日の一時ごろ、りっぱな老人と役人たちが、サスクェハンナ号にやってきました。

ペリー提督は、ていねいに老人たちをむかえました。

老人はいいました。

「国王は、十一歳の幼年であり、国王の母が病気で、自分がかわって政治を行っています。」

ペリー提督は、

[あなたがきてくれたお礼に、六月六日、王宮にごあいさつにうかがいたい。」と申入れました。

彼らは、提督の訪問を受入れるかどうかについて、しきりに相談をしていました。

ところが、

「私は、この日に王宮にうかがうことを決心しています。だから、かならず実行いたします。」

とペリー提督が、きっぱりいいました。

彼らの相談は、そこでおしまいになってしまいました。

ペリー捉督は、さらにつけくわえました。

「私の訪問にあたって、アメリカ艦隊の司令官、またアメリカ合衆国の代表にふさわしい待遇をしていただきたい。」

彼らが艦をさるとき、三発の礼砲が発射されました。

六月六日、まっさきにベンド人尉指揮の二門の野砲がすすみます。

その後にサスクェハンナ号の艦長と通訳のウィリアムス、次にミシシッピ号の軍楽隊と一団の海兵隊、そしてペリー提督。

提督は、きゅうごしらえのこしにのっていました。

四人の中国人にかつがせていました。両側に護衛の海兵隊。アダムズ大佐、コンティ大尉がしたがいました。

国王へのおくりものをかついだ六人の中国人、これも一隊の海兵隊がまもります。

ブカナン艦長、リー艦長そしてシンクレア艦長を先頭に、士官たちがすすみ、水兵がつづきました。

サスクェハンナ号の軍楽隊、最後にまた海兵隊が隊伍をととのえて行進しました。

おおぜいの往民たちが、道の両側に集って見物していました。

王宮のある首里の町は、石だたみをしきつめた美しい、清潔な町でした。

坂道をあがり、王宮の門にきたとき、砲兵と海兵隊が整列し、ペリー提督と土官たちは、王宮のなかにはいっていきました。

兵士は、捧げ銃をし、軍楽隊は、“ヘール・コロンビア”を演奏しました。

広間に案内されました。けれども、おさない国王も、病気だという国王の母も姿をあらわしませんでした。

お茶がだされ、菓子がテーブルのうえにありました。

やがて、国王代理の老人が、

「どうか、今度は自分の屋敷にきていただきたい。」

といいました。

老人の屋敷で、ぜいたくな食事―― 十二種類の料理とサケ(酒)がだされました。

彼らの通訳は、三年間北京にいたことがあり、英語もすこしはなせましたが、会話は中国語で行われました。

宴会はおわり、きたときと同じように行列をくんで、またそれぞれの艦に帰りました。 |

|

六月九日の朝、サスクェハンナ号はサラトガ号をしたがえて、小笠原諸島にむかいました。

ミシシッピ号とサプライ号は、那覇(なは)にとどまりました。

そして小笠原諸島に、石炭置場を確保してから、六月二十三日、那覇にもどってきました。

アメリカ本国で日本遠征の計画がたてられたとき、それは、十二隻のどうどうたる艦隊になるはずでした。しかし、いっこうに、これいじょうの船は到着しませんでした。

サプライ号を那覇にのこし、カプライス号を上海に派遣し、のこる四隻で日本にむかうことは、けっして充分な艦隊ではありませんでした。

だが、いつまでも、ぐずぐずしてはいられません。ペリー提督は決心しました。

四隻の軍艦は、江戸にむかって出発しました。

出発して三日めは七月四日、アメリカの独立記念日です。

各艦は十七発の祝砲を発射し、水兵たちに酒がふるまわれ、この日ばかりは訓練もやすみ、祭日をたのしみました。

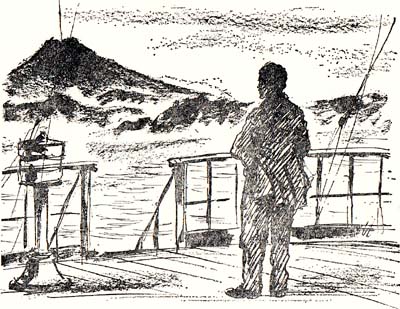

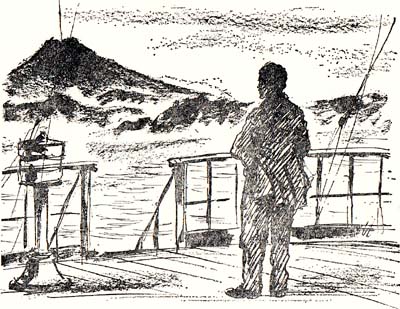

七月七日、伊豆半島沖を通過しました。

七月八日、八、九そうの小舟をみました。

風はありましたが、帆は全部まきおろし、九ノット(時速約十七キロ)ですすみました。

もやがはれてきました。大富士が、相模湾のうしろにそびえていました。

コンティ大尉は、ペリー提督と一緒に、甲板から、富士をながめました。

富士は天空たかくそびえ、いただきは白く、雪か、それとも向い雲か、よくわかりませんでした。

江戸は、すぐ目のさきでした。

top

**************************************** |