|

****************************************

Index 日本の夜明け(その一 その二 その三 その四 その五)

|

日本の夜明け(その三)

7 洋式砲術

フェートン号事件

徳丸原の演習

長崎事件

品川の砲台 |

8 二宮金次郎

酒匂川の氾濫

倹約力行―その秘密

さむらいになった金次郎

9 太平天国

みなし子の月琴

太平軍の進撃

月琴の夢がいつか、きっと…… |

7 洋式砲術 top

① フェートン号事件

それは、高島秋帆(たかしましゅうはん)が十一歳のときです。

一八〇八年(文化五年)八月十五日のことでした。

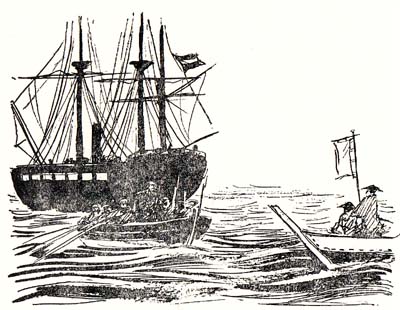

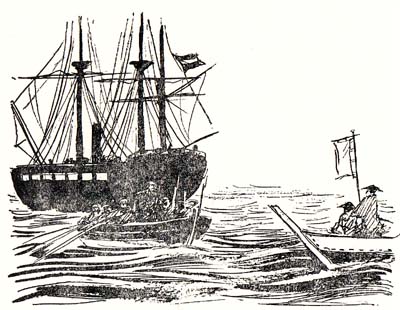

秋帆は、長崎の港の入口から、オランダの国旗をひるがえした一隻の船がはいってくるのをみました。

オランダの船が入港するときは、いつもそうするのですが、このときも、長崎奉行所の役人をのせた船と、出島にいる二人のオランダ商館員と三人の日本人通訳をのせた船とが、そのオランダ船にむかいました。

オランダ船からも、ボートがおろされ、こちらにこいでくるのがみえました。

二隻の船とボートが声のきこえるほどちかづいたとき、ボートの外国人がなにやらさけんだと思うと、きらりと剣が日の光にきらめき、つぎの瞬間には、二人のオランダ商館員をつかまえ、本船にむかって引返していました。

オランダ商館員と同じ船にのっていた三人の日本人通訳は、あわてて海にとびこみ、奉行所の船にのがれました。

あまり突然のできごとだったので、秋帆はいきをのんで、むねをどきどきさせていました。 |

|

その夜、秋帆の父の四郎兵衛が、長崎の役所からかえってきて、その日の役所でのようすを、きびしい顔をしてはなしてくれました。

「しらせをきかれた長崎奉行の松平康英(やすひで)さまは、たいそうお怒りになられた。

さっそく奉行所の役人には、すぐオランダ商館の人をとりもどしてこい、といいつけられるし、佐賀藩の役人には、増援の部隊をすぐおくれと命じられた。

砲術師範の薬師寺久左衛門(くざえもん)さまも、奉行のいいつけで、各砲台をととのえ、それに弾薬をくばられた。

急使も、薩摩、肥前をはじめ、九州の十四の藩にとんで、長崎に兵をおくるよう命じられた。」

話をききながら秋帆は、なんだか、すぐにも戦争がはじまりそうで、わくわくしてきました。

父の四郎兵衛は、そのまえの年から出島砲台の受持ちを命じられていたのです。

秋帆は、父について、何回も出島にいったことがあります。

あしたはその出島砲台が、沖の外国舳にむかって、火をふくことでしょう。

秋帆ぼそっと家をぬけだして、沖の外国船をみにいきました。

オランダ国旗をつけてはいますが、オランダの船でないことはたしかです。

ほのぐらい夜の海のうえに、黒いその船のかげがみえました。

目をじっとこらしているうちに、その船から三隻のボートがおろされるのがみえました。

ボートは、出島の波止場のそばまできて、ようすをうかがい、そのあと長崎港内をひとまわりして、本船にもどりました。

翌十六日、沖の外国船はオランダの国旗をおろして、イギリスの国旗をかかげました。

ボートをおろし、みはっていた奉行所の船にちかづき、手紙をわたしました。

「飲み水と食料をわたせ。そうしたらオランダ人をかえす。

もし、きょうのうちに食料を渡さなければ、あすの朝、長崎港内の日本船と中国船をやきはらう。

――イギリス軍艦フェートン号艦長。」 |

この手紙をよんだ長崎奉行が、火のようにおこったことは、いうまでもありません。

奉行は「水と食料をおくってはならぬ」と命令しました。

佐賀藩と福岡藩の役人にいいつけて、イギリス艦やきうちの準備をさせました。

しかし、どちらの藩も、長崎にそんな多くの兵をおいてはいません。

ふだんから充分兵力を用意しておくことになっていたのですが、全員をかき集めてみたところで、イギリス艦の乗組員にもおよびません。オランダ商館長も、

「イギリス艦はりっぱな大砲をもっており、戦えるおいてではありません。」

と、奉行をときふせたので、奉行もやむなく、食料をイギリス艦におくらせました。

イギリス艦フェートン号が、士フソダ人を釈放して長崎港をはなれたのは、その翌日の十七日のことです。

熊本や福岡からの兵が次々に長崎についたのは、フェートン号がすでに長崎をでたあとのことでした。

その夜、秋帆は、また父から、奉行所での、いたましいしらせをききました。

「松平康萸さまは、なにもすることができずにイギリス艦がでていくのをみられて、きっとはらわたがちぎれるほど、くやしかったにちがいない。

上茶徳右衛門(かみちゃとくえもん)さまをおよびになり、外国船をうちもらしたのはまことに残念であった。

私のうらみは骨にまでしみとおり、体はやけるようだ、と涙をながされた。

その夜、私たちをよんで、宴会をひらかれた。悲しみをおさえて、高らかに笑っておられたが、そのあと、遺書をしたためられたうえ、腹をかき切ってなくなられた。」

秋帆も、話をききながら、涙がながれるのをおさえることができませんでした。

くちびるをじっとかんで、秋帆は決意しました。

――そうだ。外国船がどんどん日本にやってくる。

これにそなえるには、どうしても西洋砲術をまなばなければならない。

私は西洋砲術の第一人者になってみせるぞ。――

② 徳丸原(とくまるがはら)の演習

|

徳丸原は今の高島平付近

|

一八四一年(天保十二年)五月九日、江戸郊外の徳丸原の南隅には、天幕が五つ、はられています。

幕府の役人や、大名、旗本たちがそこにすわっていました。

西の隅にはられた天幕には、紺色のつつそで・つつばかまという、かわった服装をした兵士たちが百人以上ならんでいました。

原のまわりには、見物人が黒山のようにおしかけています。

高島秋帆の手によって、西洋砲術の演習がはじまろうとしているのです。

秋帆は、銀月(ぎんげつ)の紋をつけた帽子をかぶり、もも色のつつそでで、手には指揮をするための采配をもっています。

秋帆の子、浅五郎は、隊員と同じ紺の服に、むちをもっていました。

ほら貝の音とともに、臼砲から三発の空砲がうちだされました。

臼砲というのは、オランダ語でモルチールといって、砲身がみじかく、弾丸は大きくまがってとんでいきます。

このときつかわれた臼砲は、高島秋帆が一八三二年(天保三年)、長崎のオランダ人から買ったものです。

秋帆はその臼砲と、オランダからとりよせた本を調べ、天保六年、日本ではじめての臼砲をつくり、佐賀藩におくりました。 |

|

つづいて、焼夷(しょうい)弾(ブラント・コーゲル)が二発、うちあげられました。

大砲からうつ砲弾にはこの焼夷弾のほか、なかに爆薬をいれて破裂させる榴(りゅう)弾(ボンベン)、照明弾(リクト・コ―ゲル)などがあります。

大砲そのものは、オランダから輸入したものをまねして、そのまま青銅の鋳型にいれてつくればよいのですが、むずかしいのは、砲蝉につける信管の作り方です。

砲弾はうちだされてから、光をひきながらとんでいきますが、ある距離をとんだとき、破裂させなければなりません。

そのはたらきをするのが信管です。

秋帆はオランダの本で、この信管の作り方と使い方をしり、これで高島流砲術をひらきました。

焼夷弾(しょういだん)のつぎに、榴弾砲(りゅうほうだん、ホウィッツル)という大砲がひきだされました。

これは秋帆が一八三五年(天保六年)に、やはりオランダ人から買ったものです。

大砲は大きくおけて、臼砲(うすほう)と榴弾砲(りゅうだんほう)と野戦砲(やせんほう)の三つがあります。

榴弾砲は野戦砲とくらべて砲身がみじかく、砲弾が大砲からでるときの速さ(初速)が、あまり大きくありません。

弾丸をうつとき、大砲はその反動で、うしろにもどりますが、榴弾砲は初速が小さいので反動も小さく、同じ重さの弾丸をうつために必要な大砲の重さが、野戦砲よりもかるくてすむのです。

秋帆は、約八百メートルはなれた目標をめがげて、砲弾を二発うち、四百メートルはなれた目標に、ドロイブ・コーゲルという弾丸を一発うちました。

つぎに騎兵が走ってきて、馬上から銃をうちました。

最後に、鉄砲隊と三門の野戦砲の発射です。野戦砲はカノン砲といって、砲身が長く、初速がおおきいので、遠くまで弾丸がとどきます。

これは、戦場を動く敵をめがけてうつ大砲です。

この徳丸原で高島秋帆かつかっだ野戦袍は、やはり一八三七年(天保八年)にオランダ人から手にいれたものです。

三門の野戦砲は、鉄砲隊の両わきに一門ずつ分かれ、もう一門は、鉄砲隊の中央にすえられました。

鉄砲隊がつかった銃は、燧石銃(ひうちいしじゅう、ゲウェール)といって、一八一五年型の、そのころ世界でも最新式だったナポレオン型という歩兵銃です。

秋帆は、オランダからこの銃砲を百三十ちょうあまりも買いました。

燧石銃はつよいスプリングをつかって火薬に火をつけます。

鉄砲隊は、まず横隊をつくり、左右にむかってうち、うしろにうち、左へ隊列をかえてうちました。

つぎに四角の陣をつくって鉄砲をうちました。

つぎに銃に剣をつけ二重の陣をつくって突撃し、鉄砲をうち、三重の陣をつくって退却します。

また横隊となると、野戦砲をまえにだして、数発の大砲の弾丸をうちました。

さらに後退するための円形の陣をつくって鉄砲をうち、最後に横隊にもどってうちました。

演習に参加した鉄砲隊は九十九人、大砲隊は二十四人でした。

この西洋砲術の演習をみていた大勢の人々は、あまりにもあざやかな演習ぶりに、目をみはっておどろきました。

幕府の老中、水野越前守忠邦も、たいそうよろこびました。

ときの長崎奉行、柳生伊勢守をつうじて、秋帆におほめの言葉をつたえ、銀二百枚を渡し、秋帆がこの演習でつかった臼砲と榴弾砲の二門を、五百両で買上げました。

そして秋帆の西洋砲術を、幕府の直参のもの十人に教えさせることにしました。

秋帆の心は、よろこびにかがやいていました。

少年の日に、秋帆の心をはげしくもやした、あのフェートン号の姿が目にうかんでくるのでした。

③ 長崎事件

その屋敷で、二人の家来とひそひそ相談しているのは、とぶ鳥もおとす、という力をもつ江戸町奉行、鳥居耀蔵です。

「鳥居さま、高島秋帆(たかしましゆうはん)をおとしいれるための、ねがってもない機会がまいりました。」

といっているのは、家来のほうです。

「なんと? ちかくよれ。」

というのは耀蔵です。三人は長いこと話をつづけました。

その数時間のち、鳥居耀蔵(とりいようぞう)は、老中水野忠邦(みずのただくに)のまえにすわっていました。

「もと長崎で、高島秋帆とともにいた三人のものから、うったえがありました。それによれば、秋帆は、謀反をくわだてているようでございます。秋帆はだかいあいだ、西洋の銃砲を買いいれていますが、それは謀反のためです。そのしょうこにぱ、秋帆の長崎の屋敷は、城のような構えで、大小の銃砲をそなえ、籠城の用意をしております。

彼は兵糧米を買いこんでいるばかりか、軍用金を集めるために密貿易をし、そのために数隻の早船さえつくっております。もういっこくのゆうよもなりません。すみやかなご処置をお願いします。」

おどろいた水野忠邦(ただくに)は、評定所に、寺社奉行、町奉行、勘定奉行、大目付、目付を集め、

「鳥居から、かくかくのうったえがでている。いかがしたらよいか。」とはかりました。

会議の結果、さっそくお取調べを、ということになりました。

鳥居は、こおどりしてよろこびました。

「にくらしい蘭学の連中を、これで、とうとう全滅させることができるぞ。」

新しく長崎奉行になった伊沢美作守(みまさかのかみ)は、一八四二年(天保十三年)八月、鳥居とうちあわせたうえ、江戸を出発しました。

鳥居の部下七人が、あとにしたがいます。長崎についたら、すぐに秋帆を捕えるのです。

九月五日、長崎についた伊沢美作守は、ひそかに準備をととのえ、十月二日、高島秋帆の家をおそいました。

「ご用だ。神妙にせよ。」というこえをきいて、秋帆はびっくりしました。

「謀反」など、全く身におぼえのないことです。

抗議をするひまもあらばこそ、役人はうむをいわせず、秋帆をしぼりあげてしまいました。

秋帆だけでなく、その子の浅五郎、高島家の手代、中国語の通訳など、秋帆のたくさんの弟子たちも、投獄されました。

秋帆のやさがしをした役人は、おびただしいオランダ語の本をみつけました。

そのなかには、工兵・砲兵・馬術・歩兵などの軍事書、城の作り方、鉄や銅の作り方、大砲や火薬の作り方などの本、それに、植物学など自然科学の本、解剖書などの医学の本、オランダ語の辞書などがありました。

これだけの数の、しかもたくさんの種類の本は、幕府の天文方の役人はもちろん、大名ももっていないほどです。

そのほか、秋帆の家には、銀五貫目(約百両)と、百両のお金(金貨)がありました。

この百両のお金は、岩国藩から注文があった大砲の内金として、秋帆が受取ったものです。

秋帆の逮捕にあたった長崎奉行、伊沢美作守は、鳥居耀蔵に手紙をおくりました。

「大変、うまくいきました。秋帆の弟子たちは、先年大阪で反乱をおこした大塩平八郎などより人数が多く、大砲は二十あまり、小銃は数しれぬほどあります。

火薬は山のようにたくわえてあります。

もし、彼らが天草にでもたてこもったら、門人や恩をうけた 諸藩のものどもが集り、大変なことになったでしょう。」

秋帆は翌年正月、長崎から江戸におくられ、伝馬町の獄にいれられました。

うしろ手にしばられたまま、奉行所につきだされた秋帆は、町奉行鳥居耀蔵をきっとみつめながら、思いました。

――負けてなるものか。私の西洋砲術の力が必要になるときがかならずくるのだ。

そのときまで、私は生きのびなければならない。

イギリスは中国にアヘン戦争をしかけて、ホンコンをうばったではないか。

あの大国の中国がイギリスに負けたのは、武器の差によるのだ。

日本も、全国の大砲をすべてかえ、臼砲などを江戸諸国の海岸、長崎にそなえつけておかなければ。

いまに西洋諸国はきっと日本をおそってくるにちがいないのだから。

西洋の学問をするものを、とりしまったりするようなことをしてはならない。

いつまでも鎖国をつづけることが、日本にとって一番よい方法なのであろうか。――

④ 品川の砲台

秋帆が捕えられてから三年たちました。一八四五年(弘化二年)、水野忠邦の天保改革が失敗し、水野は老中をやめさせられました。

それと一緒に、鳥居耀蔵も町奉行の地位からおわれました。

秋帆は裁判のやりなおしをうけました。

翌年七月、「中追放(なかついほう)でおあずけ」というかるい罪を申し渡されました。

その罪名は、「息子の嫁に、自分とは身分のちがう代官の娘をもらったから」ということでした。

長崎で捕えられてから、四年の月日がながれていました。

それからまた七年たった一八五三年(嘉永六年)六月三日のことです。

ペリーは四隻のアメリカ艦隊をひきいて、三浦半島の浦賀にもらわれました。

日本は開国せよ、というアメリカ大統領の国書を幕府につきつけました。

ベリーはさらに浦賀から江戸湾にはいり、品川沖に艦隊をならべ、大砲を江戸の市街にむけ、白旗を幕府の役人に渡しました。

「もし戦争になり、降伏する場合にこれをかかげよ。」というのです。

ベリーは一年ごに返事をききにくるといって、いったん日本からさりました。

翌七月には、プチャーチンが四隻のロシア艦隊をひきいて長崎にあらわれ、開国をもとめました。

日本じゅうは、上を下へのおおさわざとなりました。

幕府もようやく、西洋砲術を研究した高島秋帆のような人物が必要なことに気がつきました。

秋帆が罪をゆるされたのは、その年の八月六日のことです。

ペリーが日本にきた二ヵ月の後のことでした。

秋帆は空にかがやく太陽をあおぎながら、時代がぐんぐんうごいていることを感じました。

幕府は伊豆の代官である江川太郎左衛門のもとで、砲台の大砲をつくる仕事にあたるよう秋帆に命じました。

江川太郎左衛門は、徳丸原の演習ののち、秋帆が西洋砲術を教えたでしの一人です。

太郎左衛門は、ペリーが翌年日本にくるのにそなえて、品川沖に台場(砲台)をつくるよう命じられていました。

秋帆は、太郎左衛門について、品川沖の台場工事をみにいきました。

そこでは、五千人という、大勢の労働者が、せっせと、もっこで土運びの仕事をしています。

台場は七つつくるのです。

台場の一番外側には、十メートルばかりの高さに石垣をつくり、そのなかに土を運び込んでいます。

広さは、七つの台場でまちまちですが、そのひとつの、第三の台場は、三千平方メートルばかりです。

台場のまんなかには、くぼ地がつくられ、そこには陣屋や、火薬辜がつくられます。

台場のあちこちをしっかりと石でかためているのは、そこに大砲をそなえるからでした。

秋帆がまえにつくった大砲の原料は銅でしたが、このように日本じゅうで大砲をつくるようになると、銅がたちまちたりなくなってしまいました。

そこで、鉄で大砲をつくることが、どうしても必要になりました。

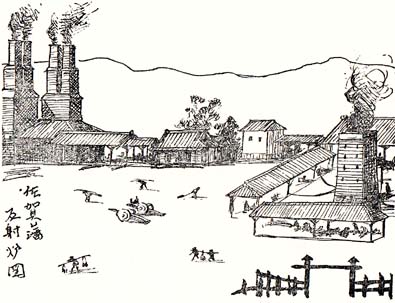

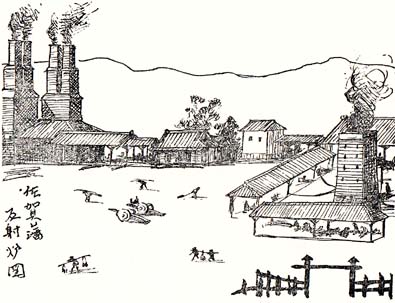

日本で、最初に大砲を鉄でつくったのは佐賀藩です。

反射炉といって、炉の内側でほのおを反射させ、その熱で鉄鉱石をとかすのです。

一八五〇年(嘉永三年)につくられた佐賀藩の反射炉は、わずかばかりの鉄をつくっただけで、大砲をつくるにぱたりませんでした。

それがまにあうほどの鉄がつくられるようになったのは、ペリーがきたのと同じ一八五三年(嘉永六年)のことでした。

品川台場にすえつけられる大砲は、伊豆の韮山(にらやま=静岡県伊豆の国市)と、江戸のお茶の水でつくることになりました。

江川太郎左衛門は、佐賀藩の反射炉と同じ作り方で、韮山に反射炉をつくりました。

品川の七つの台場のうち、第一、第二、第三の台場は、翌年五月にできあがりましたが、かんじんの韮山の反射炉では、うまく鉄がつくれず、台場の大砲をつくるには、まにあわなくなりました。 |

|

そこで、お茶の水でつくられた銅製の八〇ポンド砲と二〇ポンド砲、それに佐賀藩の反射炉でつくった鉄製の三六ポンド砲と二四ポンド砲か台場にすえつけられました。

第五と第六の台場も十一月までにはできました。

しかし、ベリーは、約束よりもずっとはやく、その年の一月十六日、今度は七隻の軍艦をつれて横浜沖にあらわれました。

ペリーにせまられた幕府は、とうとう日米和親条約をむすびました。

あわててつくった台場は何の役にもたちませんでした。

第四、第七の台場工事は、途中でうちきられてしまいました。

第三台場は水上公園として、いまも、当時の姿をとどめています。

8 二宮金次郎 top

① 酒勾川(さかわがわ)の氾濫

父や母のかなしい顔を、金次郎は、かすかにおもいだすことができます。

あのとき、母は生まれたばかりの弟、友吉をかかえていました。

泥と砂にうずめられてしまった田を、父も母も、だまってみつめていました。

金次郎が四歳のときでした。大暴風雨が関東をおそい、酒勾川(さかわがわ)の水があふれ、堤をきって、足柄平野を土砂の下じきにしてしまったのです。

小田原の町を北へ歩いて数時間、酒勾川がなかれる足柄平野の一角に栢山村(かやまむら)があります。

父の利右衛門(りえもん)は、栢山村では小さな地主で、生活にすこしはゆとりがありました。

しかし、田をうめつくした土や石をとりのぞく仕事はたやすいことではありません。

年貢で苦しめられている百姓が、一年でも米をとりそこなったら、どうなるでしょうか。

借金をかさね、田を売るよりほかはありません。

父利右衛門は苦労がかさなって、金次郎が十二歳のとき、病気でねこんでしまいました。

翌年には、すえの弟富次郎が生まれました。

一家の生活はおいつめられ、父は医者にはらう薬代もなく、田をきり売りしては、それにあてるというありさまでした。

――そうだった、お父さんのかわりに酒勾川の提防工事の夫役(ふえき、領主のためにただで働く仕事)にかり出しされたりしたっけ……。――

すえの弟が生まれた翌年には、父は貧苦のなかで四十八歳の生涯をおえました。

二年後には、またもや不幸がおそいました。

――お母さんも死んでしまった。――

母は実家に葬式があったとき、着物がないからといって、お焼香をことわられました。

母はそのすぐあとから病気になり、充分な看病もできないうちに、死んでしまったのです。三十六歳でした。

――あのとき、弟の友吉は十三歳だった。富次郎は、たった四歳だったな。――

このおもいでに金次郎のむねはいたむのでした。しかし、運命は悲しむときをあたえてくれませんでした。

――同じ年の夏だった。酒勾川(さかわがわ)が、またも大氾濫したのは。

おれにのこされたわずかな田も、泥や石でうまってしまった。――

――あのとき、二人の弟はお母さんの実家へひきとられていったっけ。あれから、どうしているかな。――

――あんなことさえなければ、俺もおじさんの家へあずけられずにすんだものを。――

おじは、金次郎をはやく一人前の百姓にしようとよく面倒をみてくれました。

しかしそのころ、苦しんでいたのは、金次郎一家だけではありませんでした。

一七八三年(天明三年)から一七八七年(天明七年)にかけて、東北地方をはじめ、日本全国はききんに苦しんでいました。

南部藩(なんぶ、岩手県と青森県の一部)では、四万人の人がうえ死にしました。

病気で、二万四千人の人が死にました。住む人がいなくなってしまった家が、一万軒もありました。

津軽藩(つがる、青森県)では、うえ死した人が十万人、空家が三万五千軒、流行病で三万人が死に、村から逃げ出した人が二万人にもなるというありさまでした。

牛や馬の肉はもちろん、イヌやネコも食べつくしました。草の根や木の皮、食べられるもの

はなんでも食べました。食べられないワラも、食べてはいけないものまでも、食べたのです。

農村だけではありませんでした。都市では、米の値段が高くなって、苦しんだ人たち

は、米屋をおそいました。大阪の米屋二百軒がうちこわしにあい、京都・奈良・堺・甲府・広島・九州でも、そして江戸では、三日間にわたってうちこわしがつづけられました。

金次郎が生まれたのは、一七八七年(天明七年)、それは、ききんの時代といってよいときでした。

十六歳で、父も母もなくした金次郎は、おじの万兵衛の家にひきとられました。

――二町四反、父のもっていた田畑、きっととりもどしてみせるぞ。――

金次郎は、酒勾川(さかわがわ)の土手にたって、かたく決心するのでした。

② 勤倹力行――その秘密――

|

|

――これで、ひとまずすめる。――

金次郎の生まれた家は、長いあいだしめきってありましたので、荒れほうだいになっていました。

金次郎は、夢中になって修理しました。

二十歳になった金次郎は、おじ万兵衛の家をはなれて、一人だちすることにしたのです。

父が質にいれておいた田のうち、九畝十歩を、三両二歩で買いもどしました。

――むかしは、父母や弟と一緒にすんだこの家も、いまでは、俺一人。――

夜、一人、家の中で金次郎は思いました。

――ともかく、はたらかねばならない。もっと、金がほしい。――

ある日、金次郎が田んぼではたらいているとき、くわがこわれてしまいました。

さっそく、近所の農家へ借りにいくと、そこの主人は、

「残念だが、いまうちでも、菜をまこうとしているところだ。いまは貸せない。」

と断わりました。

「それならば、いま、私がその畑をたがやしてあげましょう。ついでに、種もだしてください。

まいておきましょう。そのあとで貸してもらいたいのですが……。」というと、

「それならば。」と、よろこんで貸してくれました。

とにかく、せっせとはたらきました。

金次郎が万兵衛の家にいたころのことでした。

よその家が捨てておいた苗をひろってきて、荒地の水たまりに植えておきました。

秋になってそこから一俵の米がとれました。

その一俵の米には、年貢がかかりませんでした。

しかし数年たって、藩が田畑の検査をおこなうと、年貢をとられるようになります。

だから、それまでのあいだが、目のつけどころです。

――これは、よいところに気がついた。――

大きな発見でした。

――年貢のかかる田畑ではたらいたらそんだ。――

せっせとあれ地を開墾しました。

名主の家にやとわれて、手間賃をかせぎました。

けれども、それだけでは、旧畑を買いとるお金がたまるものではありませんでした。

すて苗をうえてとれた一俵の米は、自分で食べずに、こまっている人に貸しました。

米を貸せば、秋になって、新しい米がかえってきます。もちろん利子がついてです。

一割か一割五分の利子は確実でした。

こつこつとためた手間賃が、すこしまとまると、村のまずしい人に貸しました。

ときには利息なしで貸しました。そのほうが、ありがたさを感じて、確実にかえすのでした。

もちろん、お礼をつけて。

二十二歳で、二反二畝二十八歩を、二十三歳で、三反二畝二歩というように、まえに人手にわたった田をすこしづつ買いもどし、二十六歳までに、彼は田畑合計一町四反五畝二十歩の持主となりました。

小田原の町で、金次郎は武士の家に目をつけました。

二十六歳のとき、小田原藩の家老、千二百石の服部十郎兵衛の屋敷に下男としてすみこむことに成功しました。

「×月×日、かし、一金××、周介」

「△月△日、とり、一金△△、周介様」 |

金次郎は、ときどき、こんなふうに日記に書きこみました。

周介のような奉公人相手に高利貸をやっていたのです。

金次郎は、給金のほかに、いろいろな機会をとらえては、こつこつと金をためました。

若旦那、家の使用人、女中などに金を貸したのです。

まもなく、金次郎のことが、主人の服部十郎兵衛の耳にはいりました。十郎兵衛は、

「金次郎に、当家の財政のきりまわしをさせい。」

といいたしました。金次郎が三十歳のときでした。

服部家は、そのころ、大変な借金をかかえていました。

その頃の武士は表面はりっぱそうにみえても、幕府をはじめ下っぱの武士まで、財政のやりくりに苦しんでいました。

生活はどんどんぜいたくになる一方、収入はかわらないどころか減るありさまで、商人から借金をしてなんとかやっていたのです。

借金には利子がついてふえていきました。

服部家がつかえている小田原藩もそうでした。千二百石どりの服部家は、実際は四百石どりにへらされています。

金次郎が金をため、土地を手にいれることができたのは、実はこのような世のなかをうまくつかんだからでした。

それにしても、百姓金次郎に、家老の家の財政の仕事をうけもたせようというのです。

金次郎はこの命令を大変よろこんだことはいうまでもありません。

しかし相手は、なんといっても藩の家老です。

「そのような大事は、私ごとき百姓の出にはつとまりますまい……。」

と、慎重にことわるのでした。

――うっかり引受けて、しくじりでもしたら、お手打ちも覚悟しなければなるまい。――

服部家のほうでは、財政はいよいよきゅうくつになり、ワラをもつかむほどでした。

「どうしてもというご命令であれば、やってみましょう。

五ヵ年のあいだ、ご主人さまには、いっさい、お口出しご無用にねがいとうございます。」

服部家では、この条件をのみました。金次郎はさらにつけくわえました。

「では、つぎの三か条は、ぜひともまもってください。

一、食事はご飯と汁にかぎること。

一、衣類はかならずもめんにすること。

一、むだなことはしないこと。」

――これならば、自信がある。――

金次郎は、思いました。

それから五年間、金次郎のやったことは、徹底した節約でした。

それをまもらない奉公人は、すぐ、ひまをだしました。

ある日、女中の一人が、金次郎に金を貸してくれとたのみました。

「よろしい。だが、かえすあてがあるのか。」

ときくと、女中はこまったような顔をしました。

「それならば教えよう。まきを倹約しなさい。五本使うところを、三本ですませなさい。

のこりの二本は私が買いとって、それをまた、私が主人に売ってあげよう。

三本のまきですませるには、まず、鍋の尻の炭をよくおとすこと、火が鍋の底にまるくあたるようにする。

全部もやして、げむりをださないこと、けしずみを利用することだ。」

倹約だけでは、借金ははらいきれませんので、小田原藩から千両の金をかり、たかい利息でかりている借金を返し、藩には、年々返すということできりぬけました。

約束の五年後、服部家は借金の千両を全部かえし、なお三百両ものこるという成果をおさめました。

金次郎自身も、このころまでに、三町九反にもおよぶ地主となりあがっていました。

③ さむらいになった金次郎

金次郎のうわさは、小田原藩主大久保忠真(ただちか)の耳にもはいりました。

小田原藩も、やっぱり財政の具合がたいそうわるく、借金にあえいでいました。

藩主忠真は、金次郎に藩の財政たてなおしをやらせようかと、心がうごきました。

「百姓のぶんざいで、なにができようか。藩の財政をまかせるわけにはいかない。

だが、なにかひとつやらせてみよう。」

忠真は、金次郎に、小田原藩の分家、下野国(しもつけ、栃木県)の桜町領の復興の仕事をやらせることにしました。

しかし、金次郎は、今度も断わりました。なん回めかの殿さまの使いがきました。

「これ以上は、お断わりできません。お引受けしなければならないとかもいます。

しかし、いちど桜町領までいって、じっちによく調べたうえで、お引受けしたいとぞんじます。」

金次郎に、調査の命令が正式にだされ、金次郎は、一年あまりをかけて、桜町領の状況を調べあげました。

桜町領主の宇津汎之助は、大変な借金をかかえ、本家の大久保家に身をよせているというありさまでした。

桜町領三ヵ村は田畑も荒れ、まえには四百三十三軒あった農家も、この頃にはなんと百四十五軒にへっていました。

百二十年まえ(元禄のころ)には、四千石だったのが、八百石にへっています。金次郎は、殿さまにいいました。

「この村は土地もわるく、完全に復興しても二千石にしかならないでしょう。それでよろしければ……。」

くずれていくいままでの状態を、なんとかもとのままにしておくためには、土台となる農村をたてなおせる人材にすがらねばならなかったのでした。

一八二二年(文政五年)、三十六歳の金次郎は、百姓の金次郎ではなく、藩主の命をうけた役人の二宮尊徳(にのみやそんとく)として、桜町領にのりこみました。

金治郎は身長(約一メートル八十センチ)、体重二十五貫(約九十四キロ)という体の持主です。

歩いて小田原から下野国(しもつけ、栃木県)の桜町へつくなり、翌日には農家の見回りをはじめました。

毎朝、四時におき、夜の八時ごろまで、農家を一軒一軒まわって歩き、三ヵ村の百軒以上の農家を全部調べあげたのでした。

農家にたちよると、まず台所をのぞき、釜のふたをとってみて、麦が米より多いと、

「ご苦労、ご苦労。」

といってねぎらい、米のほうが多いと、

「ぜいたくは、すまいぞ。」

と、しかりつけました。

農村をまれるだけでなく、提防工事の現場へでかけていっては、監視の目をひからせました。

あるときのこと、工事現場で、老人が湯をわかして人夫に飲ませているのをみて、カッとなりいきなり釜を川のなかへ投げこんで、いいました。 |

|

「ぜいたくは、すまいぞ。」

領主のとりたてる年貢を制限する一方できるかぎりの節約をさせ、すこしのひまもおしんで、一所懸命に働くことを農民に教え、熱心につとめるものには、ほうびをあたえました。

三年、五年、ききめかあらわれてきたら、年貢の額をひきあげていきました。

計算をたて、こまかい計画のもとに、このやりかたをくりかえしていくのです。

十年後、桜町領は、三千俵の年貢をあげられるだけに、たちなおりました。

桜町領の復興事業がおわった一八三二年(天保三年)は、冷害のために大不作となり、それから何年にもわたって、大ききんがつづきました。

しかし、桜町領三ヵ村では、うえ死にするものは、一人もださずにすみました。

金次郎は、領主にとって、なくてはならない人になっていました。

ききんは、もはや慢性のように、くりかえしくりかえし、やってきました。

百姓一揆が、全国いたるところで、おこっていました。

――百姓は百姓の「分」をまもり、武士は武士の「分」をまもる。――

それが、金次郎の信念でした。金次郎の考えでは、

――百姓の「分」を忘れて、百姓一揆をおこすなど、もってのほか。――

だったのです。

いまや、二宮金次郎尊徳の名は、全国に知れ渡るようになりました。

あちこちの藩から、復興の仕事をたのまれたり、相談をうけたりすることが多くなりました。

しかし、たくさんうえ死にするものがでるほどのききんの年(天保の大ききん)がつづいたので、桜町領でのようには成功するはずもありませんでした。

――桜町領の仕事はよかったな。――

とおもっているうちに、十年の歳月がかぶれました。

金次郎はすでに五十六歳。この年、一八四二年(天保十三年)、ついに、幕府の役人にとりたてられたのでした。

そのまえの年、幕府の老中水野忠邦は、くずれかかっている幕府の政治を、なんとかしてたてなおそうとしていました。

それには、「百姓は生きぬように死なぬように」という政策をつよめなければなりません。

そして百姓出身の金次郎のようなやり方がもっとも適していたのです。

金次郎が命令された仕事は、日光にある東照宮のご神領八十九ヵ村のたてなおしでした。

ここでも田畑は荒れ、農民はつかれきっていました。 |

|

東照宮といえば、徳川初代将軍家康をまつったお宮です。幕府にとっては大切なところでした。

こういう大切な役をうけたまわって、金次郎は大変よろこびました。

――いっさいの面会は、お断わりもうす。――

こうして、徹夜に徹夜をかさね、二年三ヵ月もかけて、六十冊にもおよぶ復興計画の報告書をつくりあげました。

ところが、この計画書を幕府にさしだしたあと、何年たっても幕府から、おとさたがありません。

「どうしたのだろう? はやく実施の命令をくださらないだろうか。――」

金次郎はあせりで、めっきりおいこんでしまいました。

まつこと七年、一八五三年(嘉永六年)になって、ようやく、命令がでました。

金次郎はすでに六十七歳、よわった体をおして、日光へでむきました。

しかし、体はおもうようにいかず、息子や弟子に仕事をかわってもらうのでした。

この年、アメリカ合衆国のペリーは、軍艦四隻をひきいて、三浦半島の浦賀沖にあらわれ、日本の開国を強くもとめました。

さらに翌年、年号がかわって安政元年、今度は七隻の軍艦をひきつれて、ペリーは江戸湾ふかく横浜沖まではいってきました。

幕府はついに、開国せざるをえませんでした。

こういう時世のなかでも、金次郎の心は、日光領のたてなおしだけにむいていました。

あるとき、人から天下の情勢についてきかれた金次郎は、こたえました。

「幕府の祖法(そほう、先祖からうけついだおきて)はまもるべきです。

しかし、はるばるアメリカからやってくるのだから、なにか不足するのだろう。

しかし、不足するものを、ことごとくあたえることは、いまはできない。

日本には、まだまだ開墾する土地があるのだから、それを開墾して余分ができたら、相手にゆずってやればよい……。」

政治問題については、これ以外に金次郎はひとことも語りませんでした。

年老いて体のよわった金次郎は、一八五五年(安政二年)、日光の山をおりその山ふところの今市の町で、病の床につきました。

あけて一八五六年(安政三年)、金次郎は日光領の事業におもいをのこしながら、息をひきとりました。

そのとき、金次郎は、七十歳でした。

それから十一年後、江戸幕府はほろびました。

二宮尊徳の銅像が、小学校の庭にたてられるようになったのは、明治になってからでした。

倹約して一所懸命はたらきさえすれば、かならず生活がゆたかになるという教えの手本として、もてはやされたのです。

9 太平天国(たいへいてんごく) top

① みなし子の月琴(げっきん)

「おじさん、金田村(きんでんむら)は、まだ?」

もうだめだというように、月琴は陳東海をみました。

「なさけない声をだすなよ。おまえも、十二歳になったんだろ。がんばるんだ。」

「だって、きのうから、なにも食べていないんだもの……。」

農家にものごいをして、わけてもらった焼餅(シャオピン、小麦こでつくった中国の焼餅)も、おとといでなくなり、二人は昨日から、なにも食べていません。

「もうすぐだ。今日じゅうには、きっと着くよ。」

陳東海も、すきっぱらで、足もとがふらつくのをこらえながら、月琴をはげますように、いいました。

二人は、ぼろふくに、あなのあいたぬのぐつ、そのうえ、骨と皮ばかりのように、やせていました。

南の地方のため、冬とはいっても、ときおりふいてくる風が苦にならないのが、二人にとって、せめてものなぐさめでした。

一八四九年、広東省から広西省にかけて、農作物は大変な不作でした。

数年このかたの不作につづく大不作で、そのあたり一帯は、ひどいききんにみまわれていました。

陳東海は、わずかばかりもっていた田も、うちつづく不作のため、借金のかたに地主に取上げられてしまいました。

月琴をやしなうどころか、自分さえ、たべていけないありさまでした。

月琴を五年間、ただばたらきによこせば、借金はちょうけしにしてやると、地主はいいましたが、陳東海はどうしても、月琴を手ばなすわけには、いきませんでした。

そんな時です、洪秀全という男が村へやってきたのは。

洪秀全は、すきっぱらをかかえ、借金にくるしみ、とほうにくれている農民たちをまえに、“教え”をときました。

「悪魔をおいはらって、神の国をきずきましょう!」

洪秀全は、しずかにいいました。

「神の国では、土地は地主のものではない。

神の国の人々、皆なのものです。

田があれば皆なで一緒にたがやし、飯があれば皆なで分けて食べ、着物があれば皆なで分げてきる。

お金があれば、皆なで使う。だれでも皆なが平等である。これが神の国です。」

洪秀全のいう悪魔とは、清朝のことでした。

そのころ、清の皇帝が中国をおさめていました。

陳東海のすんでいる村でも、役人や役人とぐるになっている地主は、悪魔のように農民をいじめぬいていました。

しかしだからといって、いばりちらす役人や地主のいない、皆が平等である神の国など、できるものでしょうか。 |

|

農民の一人が、おそるおそるそのことをきくと、

「それは、上帝会の夕教えぶを信じるもの皆なが、力をあわせてつくるのです。」

と、洪秀全はこたえました。

「上帝会にはいりなさい。そうすれば、みなさんは救われます。

いつでも、紫荊山のふもとの金田村へやってきなさい。

私たちは、そこに“神の国”をつくるのです。」そういって、洪秀全はかえっていきました。

金田村は、中国西南部、広西省桂林の町のすこし南にある村でした。

広東のちかくの農民の子に生まれた洪秀全は、ヨーロッパ人がもちこんだキリスト教の“教え”をつくりかえ、自分を救世主とする、新しい信仰をうちたて、貧しい農民などのあいだに、ひろめていました。

この信仰の団体を上帝会(じょうていかい)とよびました。

彼らはこの上帝会を中心に清朝をたおし、また無理難題をふっかけて中国の民衆を苦しめているイギリスなど外国の力をはねのけて、中国に平和で平等な国をきずこうというのでした。

月琴が生まれて、まもないころでした。

イギリスの商人は、中国に、麻薬のアヘンを、どんどん売りこんでいました。

清朝政府は、これをきびしく取り締まりました。

イギリスは、それを口実に、中国に戦争をしかけました。アヘン戦争です。

ところが、清朝政府の軍隊は、あちこちで、だらしなく負けました。

中国に上陸したイギリス軍は、広東ふきんで、さんざん、乱暴をはたらきました。

一八四一年五月のある日、広東の郊外を、イギリス兵の一団が通過していきました。

三元里(さんげんり)という村にさしかかったときです。

「イギリス軍だぞ――。」誰かが、さけびました。

「イギリス軍だぞ――。」誰かが、つたえました。

「イギリス兵だ!」

「洋鬼(ヤングイ)だ!」

さけびは家から家へこだましました。

こだまは、村から村へ、はやてのように伝わっていきました。

あっちの家からもこっちの小屋からも、農民たちが鋤(すき)をもち、鍬(くわ)をかついで、次から次にと集ってきました。

きゅうに、空がくもり、あたりが暗くなりました。

劉松山は、かまをかた手にとびだしました。となりの陳東海は、棒をもっていきました。

どらをたたき、鐘をならして集った数子の農民は、イギリス兵を包囲しました。

「洋鬼をやっつけろ!」

イギリス兵が、銃をかまえました。

大粒の雨が、滝のようにおちてきました。

農民は、かん声をあげて、おそいかかりました。

イギリス兵は、どろんこの道をにげだしました。

農民の先頭には、「平英団」(へいえいだん、イギリスをやっつける団体という意味)と書いた大きな旗がおしたてられていました。

そのとき、イギリス兵の弾丸が、劉松山のむねをつらぬきました。

「むすめを、ゲッキンを、た、の、む……。」

劉松山(りょうしょうざん)が親友の陳東海(ちんとうかい)にのこした、最後の言葉でした。

陳東海は劉の言葉を、女の子であっても月琴を、中国の貧しい農民のために戦う人間に育ててくれ、といっているのだ、と受取りました。

月琴のお母さんは、赤ん坊の月琴をかかえ、苦労に苦労をかさねたあげく、まもなく、病気で死にました。

一人ぼっちになった月琴は、これも一人ぼっちの陜東海のうでにのこされました。

東海が、月琴を人手に渡せるはずはありませんでした。

わずかな田も、地主に取上げられ、その日の食べ物にもことかくようになったとき、村を捨てました。

「おい、月琴、元気をだせ! あれが紫荊山(しけいざん)だ。

金田村(きんでんむら)は、もうそこだぞっ!」

ものごいをしながらつづけてきた、十数日のくるしい旅も、おわるのです。

月琴の頬に、赤みがさしてきました。

② 太平軍(たいへいぐん)の進撃

「月琴や、きょうの集会のことを、皆なにしらせてきておくれ。」

「劉月琴(りゅうげっきん)、竜生(りゅうせい)じいさんが病気だそうだから、ようすをみてきてくれご

金田村の上帝会本部で働くようになった劉月琴は、コマネズミのようにすばしこく動くので、「月琴、月琴」と、重宝がられました。

くりくりした目、赤い頬の月琴は、本部のマスコットでした。

上帝会の秘密の軍隊にはいった陳東海(ちんとうかい)も、いきいきと動き回っていました。

去年、山道をとぼとぼ歩いていた二人には、とても、みえません。

こじきでも、みなし子でも、ふしぎなことに、上帝会で働くようになると、皆ないきいきと、元気になるのでした。

そのころ、広東や広西のあちこちから、農民、炭やぎ、鉱夫、運送人夫、浮浪人など、貧しい人たちが、ぞくぞく金田村へ集ってきました。

陳東海のように、くいっぱぐれたり、土地を取上げられたりしたあげく、上帝会の教えを信仰した人たちでした。

なかには、清朝政府のやりかたや、いばりちらす役人をにくむ、地主や商人や金持なども、まじっていました。

「年があけたら、皆なでたらあがる。金田村に“神の国”をつくるときがやってきたのだ。」

ある時、陳東海が月琴に、こっそり教えてくれました。

それがどんなふうに行われるのか、月琴にはよくわかりませんでした。

けれども、憎みつづけてきた地主や金持や役人をおいだし、あこがれつづけてきた“神の国”、皆なが平等な国をつくるのだと思うと、ひざがガクガクするほど、緊張しました。

東海のいったそのときがやってきました。上帝会の幹部を中心に、金田村の民衆がたちあがったのです。

一八五一年一月十一日のことでした。

「くさりきった清朝をたおせ!」

「皆な平等にくらせる国をつくろう!」

「イギリスをおいたせ!」

広場に集った民衆は、長柄の槍、こん棒、鉄砲などをふりかざしながら、口々にさけびました。

「洋鬼をやっつけよう!」

月琴も、夢中でさけびました。 |

|

指揮をとっているのは、洪秀全をはじめ、馮雲山や石達開ら、上帝会の幹部たちです。

皆なは、いくてにも分かれて、役人・地主・金持の家をおそいました。

洪秀全について、月琴がむかったのは、村一番の大地主、孫の家でした。

民衆は、再び広場に集りました。

「諸君! 我々は我々の力で、悪魔の手先とその仲間どもを、村からおいだした。

金田村は、いま、我々のものになった。

諸君が今ふみしめている土地、村のまわりにひろがる田畑、それはすべてそこで働く諸君ら皆のものになったのだ。」

洪秀全がさけび、群衆がかん声でこたえました。

「諸君! 我々は、ここに“神の国”をきずいた。この国を“太平天国”と名づけよう!」

「そうだっ! 悪魔をおいだしてつくった、おれたちの太平天国!」

「皆なが平等な国!」

「太平天国を全中国にひろめよう!」

太平天国では、洪秀全(こうしゅうぜん)を天王とし、鴻雲山(ひょううんざん)・石達開(せきたつかい)ら上帝会の幹部数人が、それぞれ軍隊の指揮をとることにしました。

「東海おじさん、私、おじさんにまけないくらい、働くわよ。」

目をくりくりさせながら、月琴がいいました。

陳東海(ちんとうかい)は、石達開が指揮をとる部隊の隊長になり、月琴は、石達開の女子部隊の隊長づきの伝令になっていました。

「よし、どっちが、手柄をたくさんたてるか、競争だ。」

十四歳の少女ともおもえないほど、たくましくそだった月琴をみながら、東海がいいました。

――もう、りっぱな一人前の女戦士だ。――

東海は、舌をまくおもいでした。

太平天国では、男女同権が徹底していました。土地も、男女の差別なく、農民にわけあたえられました。

軍隊も、女子部隊が独立しており、隊長も女性でした。

「月琴、隊の掲示板と北部落の告知板に、この“おしらせ”をはってきておくれ。」

隊長が月琴に渡したビラには、こう書いてありました。

一、てん足をしてはいけない。

一、アヘンをすってはいけない。

一、ばくちをしてはいげない。 |

|

てん足は、女性が、子どものときから足に布をまき、足が大きくならないようにする、古くからの中国の風習でした。

太平天国では、わるい習慣を、いっさい禁じたのです。

太平軍(太平天国の軍隊)の本隊は、その年の九月、永安の町を占領して、ここにも太平天国をつくり、さらに清朝の本拠、首都北京をめざして、北へ北へと攻め上りました。

まず、桂林(けいりん)を占領、湖南(こなん)にはいって長沙(ちょうさ)、岳州(がくしゅう=岳陽)をおとしました。

途中、それぞれの地域でたちあがった民衆のなかには、北へ攻め上る太平軍にくわわるものがいて、部隊はしだいにふくれあがり、意気はますます盛んになっていきました。

長沙にはいったとき、月琴は、隊長の“命令”を隊員に伝えてまわりました。

○土地の民衆、ことに、貧しい人たちを大事にしなさい。

○てむかいをしない民衆の家をこわしたり、火をつけたりしてはいけない。

○民家に、やたらにはいりこんではいけない。

○民衆のものは、たとえ針一本でも、米ひとつぶでも、とってはならない。

○民衆から、ただで、ものをもらってはいけない。かならず、お金をはらいなさい。――

この規律が、非常にきびしいものであることを、月琴はよくしっています。

部隊がふくれあがるにつれて、うっかり、この規律をやぶるものがいました。

このあいだも新しい女戦士が、おいしそうにうれた畑のスイカを、だまって食べました。

「規則を、よくしりませんでした。」と、その兵隊はいいました。

「スイカのひとつぐらい……。」と、畑の農民はいいました。

けれども、農民が汗水ながしてつくったものを、よこどりする罪は、しょわなければなりません。

その兵隊は、一週間、畑で働くことになりました。

そうやって、農民の苦労を忘れさせない、というのでした。

太平軍は、こうして、民衆を大事にしました。

そればかりか、役人や地主や金持から没収した食べ物や着物を、土地の貧しい人たちにくばりました。

税金の台帳や借金の証文をやきすてました。そして、三年間は、税金をとらないことを、民衆に約束しました。

「太平軍万歳!」

どこでも、太平軍は、民衆から、歓迎されました。

こうして、湖北の武昌、江西の南昌をおとし、一八五三年三月、ついに南京を占領しました。

金田村を出発するとき、約一万にすぎなかった太平軍は、このころ、百万の兵力にふくれあがっていました。

太平軍は南京を占領すると、北京へ攻め上ることをしばらくみあわせ、南京を太平天国の首都とし、名を天京とかえました。

「太平天国」

南京の城門には、筆のあともあざやかなのぼりが、おりからの春風に、はためいていました。

③ 月琴の夢が、いつかきっと……

それから、十年。

女子部隊の隊長として、劉月琴は、いま、天京城の南、光華門(こうかもん)をまもっていました。

陳東海のひきいる部隊は、西どなりの中華門をまもっていました。どちらも大切なところでした。

このあいだの隊長会議がおわったとき、東海は、月琴の肩をたたいて、明るくいいました。

「もう十五年にもなるかな? あのときのことを覚えているかい?」

「忘れるものですか。お父さんのこころざしを忘れるな、でしょ?」

月琴も、あかるい顔でこたえました。

「きみは、お父さんの何倍もすばらしい戦士になったな。」

「そうかしら。」

月琴は、首をちょっとかしげ、すこしはにかんだように、いいました。

「お父さんたちのこころざしをついで、私たちが太平天国をつくった。

これは、貧しい中国人の夢でした。

けれども、清朝や外国の軍隊が、それを取り返そうとしている。

私たちは全員、まもなく、敵の総攻撃のまえにたおれるでしょう。

天京も、再び清朝のものとなるでしょう。でも、……。」

一八五三年、太平天国は、南京を首都にして国づくりをはじめ、三年ばかりは、たいそうさかえました。

けれども、そのうちに、幹部のあいだに内輪もめがおこりました。

最初の指導者は洪秀全一人になり、あとからくわわった李秀成と陳玉成が、これをたすけました。

一方、一八五六年、イギリスは、またまた、清朝政府のアヘン密輸の取り締まりを口実に、中国をせめました。

第二回めのアヘン戦争です。

フランスを仲間にひきこんだイギリスは、たちまち、広東(カントン)・天津(てんしん)・北京(ペキン)を占領し、中国に不利な条約を結んでしまいました。 |

|

フランスも、アメリカ、ロシアも、イギリスにならいました。

それまで、太平天国と清朝政府のあらそいを、たかみの見物ときめこんでいた諸外国は、中国でえた自分たちの利益をまもるために、清朝を応援するようになりました。

イギリスは、ことに力こぶをいれました。

一八六四年の春、天京は、おびただしい清朝政府の軍隊と、それをたすけるイギリス軍に包囲されていました。

天京をまもる太平軍は、わずか四千、食糧は日に日に少なくなり、天京の陥落は、目のまえにせまっていました。

病気ちゅうの天王洪秀全は、李秀成に、わが子、幼天王をたのみ、毒をあおいで、自ら命をたちました。

李秀成は、幼天王をつれて、天京をのがれましたが、敵軍に捕えられて、殺されました。

かっての太平天国の指導者は、ばらばらになりましたが、太平天国に解放の夢をたくす民衆は、最後まで天京をまもろうとしていました。

「でも、なんだい?」

東海は、月琴に、さきをうながしました。

「でもね、東海おじさん。私たちがお父さんたちのこころざしをついだように、中国の人民がいつかきっと、私たちの夢を実現してくれると思うんだげど……。」

月琴の顔は、いきいきとかがやいていました。東海は、ただ、だまってうなずくだけでした。

ものをいえば、涙があふれそうだったからです。

それは感激とうれしさの涙でした。

――太平天国の、十五年の戦いが、こいつを、こんなにすばらしい人間にしてしまったのだ。――

「月琴、元気でやろうぜ。」

「東海おじさんも。じゃあね。」

二人は西と東にわかれました。生きて再びあおうとは、すこしも考えていませんでした。

やがて、天京は、清朝軍の手におちましたが、太平軍のなかには、降参するものが、一人もいませんでした。

十年あまりの短い太平天国でした。

けれどもその偉業は、中国の歴史のうえに光輝き、月琴の夢は、その後の中国人民のなかに、生きつづけました。

top

****************************************

|