|

****************************************

Index

幕府をたおせ(その一 その二 その三 その四 その五)

|

幕府をたおせ(その一)

1 安政の大獄

① 勅書

② 弾圧

③ 処刑

④ 雪の日の襲撃 |

2 海を渡る咸臨丸

① 長崎海軍伝習所

② 咸臨丸出発

③ 嵐のなかをゆく

④ 源之助と富蔵の死

3 アメリカ見聞記

① ポーハタン号にのって

② 使節ワシントンへ

③ 議会は魚市そっくり |

1 安政の大獄 top

① 勅書(ちょくしょ)

「なんて暑いんだろう。それにこの虫だ。といって、障子をしめれば、なお暑くなる。」

「いや、そのままでけっこうです。どうやら、すず風もふきはじめたようです。」

「梅田さんはおそいな。まちくたびれてしまった。」

ここは京都の川端通りをすこし北へいったところにある詩人、梁川星巖(やながわせいがん)の屋敷です。

奥座敷に集って、酒をのみながらひそひそと話合っているのは、もう七十ちかいこの家のあるじの梁川星巖、その仲間で学者として有名な頼(らい)三樹三郎(みきさぶろう)、同じく池内大学、それに京都にある水戸藩邸の留守居役の鵜飼(うがい)吉左衛門でした。

一八五八年(安政五年)夏の、ある夜のことでした。

「やあ、おそくなりましたご

いきをはずませながら、梅田雲浜(うんぴん)がはいってきました。

かれは、若狭国(福井県)の小浜(おばま)藩士でしたが、外国船にたいしては海防を厳重にしなくてはいけないという意見書をなんども藩にだしたため、追放されてしまったのです。

それは、ペリーがやってくるまえの年、一八五二年(嘉永五年)のことでした。 |

|

梅田はそれからのち、天皇をいただいて外国をうちはらうという尊王攘夷運動にとびこみ、同じこころざしをもった公卿や学者、浪人、水戸藩や薩摩藩の武士たちとしたしくつきあっていました。

「近衛さまのおはなしのもようは、いかがでしたか?」

梅田の顔をみると、鵜飼吉左衛門がまっさきにたずねました。

近衛さまというのは、尊王攘夷派の公卿のかしらである近衛忠煕(ただひろ)のことです。

かれは、薩摩藩主とは親類のあいだがらでした。

「万事うまくはこびました。水戸藩への勅書は、明日、おくだしになるそうです。」

「それはよかった。」

一座はざわめきました。勅書が、幕府をすどおりして大名にくだされることは、いままでいちどもなかったのです。

「ついては、幕府の密偵の目もうるさい。だれがこれを江戸の水戸藩邸まではこぶか。……」

梅田がこういいかけると、

「それは、私のむすこ幸吉に。」と、鵜飼がいいました。

「さきぶれには、薩摩藩の西郷吉之助(隆盛)さんにいってもらい、そのあとに幸吉さんがのりこむことにしたらどうですか。」

頼三樹三郎の意見に、みんなは賛成しました。

幕府の大老、井伊直弼(いいなおすけ)の政治に腹をたてていた尊王攘夷派のものたちが、さかんに朝廷にはたらきかけ、水戸藩への勅書をださせることができました。

そのころ、幕府はおおきな政治問題をふたつもかかえていました。井伊大老はこの問題にたいして、おもいきった処置をとりました。

そのひとつは、日米修好通商条約を、朝廷のゆるしをまたずに調印してしまったことです。

これをしった水戸前藩主の徳川斉昭(なりあき)、水戸藩主の徳川慶篤(よしあつ)、尾張藩主の徳川慶勝(よしかつ)、越前藩主の松平慶永(よしなが)らは、江戸城におしかけて、井伊をはげしくせめたてました。

もうひとつは、将軍のあとつぎ問題です。

第十三代将軍徳川家定(いえさだ)は、いつ死ぬかわからない病気のうえに、子どもがいません。

将軍のあとつぎに、水戸の徳川斉昭の子の一橋慶喜(よしのぶ)をおす大名たちと、紀州藩の徳川慶福(よしとみ、のちの家茂=いえもち)をおす大名たちとが、はげしくあらそっていました。

一橋派は、徳川斉昭をはじめ、徳川慶勝、松平慶永など、すぐれた才能をもっているという慶喜をおしたてて幕府の政治をあらためようとする大名たちでした。

紀州派は、これまでのように幕府の独裁政治をつづければよい、という考えの人たちでした。

井伊は、一橋慶喜をおす大名たちの意見をしりぞけて、徳川慶福(よしとみ)を将軍のあとつぎにきめてしまいました。

その翌日、将軍家定(いえさだ)が死にました。すると井伊は、徳川斉昭(なりあき)・慶篤(よしあつ)・慶勝、松平慶永らを謹慎させ、一橋慶喜の登城をとめてしまいました。

こうして、反対派の大名を、幕府からしめだしてしまったのです。

京都に、梅田雲浜ら、尊王攘夷をとなえる人たちが集っていたのは、そのころのことでした。

梁川や梅田は、水戸藩の鵜飼吉左衛門や越前藩の橋本左内らといっしょに、攘夷派の公卿にはたらきかけ、なんとか日米修好通商条約の調印をくいとめさせ、また、一橋慶喜を将軍のあとつぎにしようと努力しましたが、だめでした。

そこでかれらは、井伊大老をやめさせることなどを勅書として、水戸藩へだしてもらう運動をはじめたのです。

それが、いま、おおづめにちかづいていました。

② 弾圧 top

八月八日の夜おそく、ひそかに、水戸藩へ孝明天皇の勅書がわたされました。

「幕府がかってに条約の調印をしたり、斉昭らを罰したりしたのは、よろしくないことだ。

幕府は三家(水戸・尾張・紀州の徳川家)いかの諸大名と相談して、国内を平和にし、公武合体(朝廷と幕府が力をあわせること)をはかり、内をととのえて外国のあなどりをうけないようにせよ。水戸藩は、とくに幕府をたすけるように。」

勅書には、このようにかかれていました。

尊王攘夷派は、「大老の辞任。斉昭らの処罰をとりけすこと。将軍のあとつぎをもういちどきめなおせ。」という内容の勅書をのぞんでいたのですが、とおまわしないいかたになっています。けれども、朝廷から藩への勅書ははじめてですので、梁川や梅田など尊王攘夷派はおおよろこびでした。

そして、まず薩摩藩の西郷吉之助か、勅書の写しをもって江戸にかかい、つづいて鵜飼幸吉が、商人に姿を変え、本物の勅書をもって京都を出発しました。

これよりさき、大老井伊直弼は、ふかく信頼している長野義言(よしこと、主膳)を京都へおくって、幕府にたてつく連中のようすをさぐらせていました。

けれども、水戸藩にひそかにくだった勅書のことは、とうとうつかめませんでした。

まもなく幕府にも、水戸藩への勅書とほぼ同じ内容の勅書がくだされました。

これは幕府とあいつうじている関白九条尚忠(ひさただ)が、「ぜひとも」といいはったからでした。

井伊は、その勅書をみておどろき、はげしくおこりました。

「朝廷が政治にかれこれ口をだすのは、ゆるせないことだ。」

まもなく長野義言(よしこと)からは、早飛脚で、さきに水戸藩に勅書がくだされたこと、それは水戸に気脈をつうじる梅旧雲浜らと、攘夷派の公卿、近衛らのひそかなたくらみによるものだ、としらせてきました。

そして手紙には、

「悪虐のやからのいきおいははげしく、それがしの一命もねらわれております。

せめてかれらを京にてねだやしにして、江戸にまでひろがらないようにしたいと思っています。」

と、むすんでありました。

井伊は、老中間部詮勝(まなべあきかつ)をよんで、命令しました。

「これよりすぐに京へのぼり、公儀(幕府)にさからう浪士、水戸藩士どもを、ねこそぎひっ捕えるのだ。」

「かしこまりました。わるだくみのものども、ひとからげにつかまえておめにかけます。」

間部は、そういって京都へのぼりました。尊王攘夷派のものたちは、京都へやってきた間部の心のうちに、すこしもきがつきませんでした。

九月四日。尊王撰夷派の中心人物だった梁川星巖は、コロリ(コレラ)にかかってきゅうに死んでしまいました。

とむらいがおわってあとかたづけがすまないうちに、今度は梅田雲浜が病気になって、鳥丸(からすまる)の屋敷でねこんでしまうありさまでした。

「幕府はどうでるだろうか?」

梅田は、ねどこのなかで、考えこみました。

死んだ梁川も、梅田も、まだ幕府をたおすことなどは考えていませんでした。

大老井伊をやめさせ、幕府の政治をあらためさせて、朝廷がのぞむ攘夷を実行しようというのが、梅田たちのねらいだったのです。

「あの勅書で、大老はどうでるだろうか? 水戸藩はどううごくだろうか?

いずれにしても、いまはまだばらばらな全国の志士の力をひとつにあつめて大きな力とし、幕府の政治の改革をもとめる諸大名とともに、幕府にあたっていかなくてはならない。」

梅田の頭のなかでは、これからの新しい日本の姿が、はっきり描かれていたわけではありません。

だが、いままでの幕府ではだめだ、ということははっきりしていました。

「朝廷が、幕府のうえにたつようにしなければだめなのだ。」

九月七日の夜、梅田は、はげしく戸をたたく音に目をさまされました。

「さては、捕り手が……。」

戸をこじあけて、数人の捕り手が家のなかにとびこんできました。

「梅田源次郎、そのほうをめしとりにまいった。神妙にせい。」

梅田はたちまちしばりあげられて、奉行所へひきたてられていきました。

そのころ、梁川星巖(やながわせいがん)の屋敷では、妻の紅蘭(こうらん)をかこんで、頼(らい)三樹三郎らがのちのちのことなどをはなしこんでいました。

「大変です。梅田さんがめしとられました。」

ひとりの門人が顔色をかえてとびこんできました。

「さては……。」

人々に、席をけってちりました。

黒い旋風は、たちまち京都じゅうをあれくるいました。

呼び子がなり、十手がふりまわされ、捕りなわが人々のからだや手にくいこみました。

六角の牢は、たちまちいっぱいです。

学者、浪人、公卿の家来、いずれも尊王攘夷派の面々でした。

頼三樹三郎も、梁川星巖の妻の紅蘭(こうらん)も、鵜飼(うがい)吉左衛門や幸吉も、もちろんのがれられませんでした。

池内大学は、とても逃げきれないとかもって、自首してでました。

「安政の大獄」がはじまったのです。

近衛、鷹司(たかつかさ)、三条など、水戸藩への密勅に関係があった公卿たちは、職をやめさせられたり、頭をまるぼうずにさせられたりしました。

孝明天皇のまわりには、幕府にさからう公卿は、ひとりもいなくなりました。

江戸でも、水戸藩の家老安島帯刀(たてわき)や、越前藩の橋本左内(さない)などが捕えられました。

六角の牢にいれられた紅蘭は、きびしい取調べをうけました。死んだ星巖のことをききだそうというのです。

「お役人さま。みなさまがたは、国家の大事のことを、妻におはなしになりますか。

夫の星巖は、国事を私にはなすことなど、いっこうにいたしませんでしたから、私はもとより、なにひとつしりませぬ。」

なにもかもしっている紅蘭でしたが、どうしても口をわりませんでした。

とうとう、役人は、紅蘭を牢からだしました。

けれども、梅田雲浜(うんぴん)や鵜飼(うがい)親子、頼(らい)三樹三郎などおもだったものは、重罪人として、とうまるかごで江戸へおくられました。

半年ほどおくれて、長州藩の吉田松陰も、はるばる萩(山口県荻市)から江戸へおくられました。

吉田は、松下村塾をひらいて、高杉晋作、久坂玄瑞、伊藤俊輔(しゅんすけ、博文)らの青年を教えていた人です。

かれは勅書事件とは、直接かかわりはありませんでしたが、ひそかに老中間部詮勝(まなべあきかつ)を暗殺する計画をたてたことがあったのです。

これが、大検挙のさいごでした。

家族や親類、出入りのものなどをふくめると、二百人ちかいものがとらわれました。 |

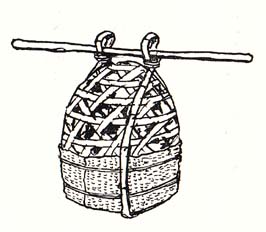

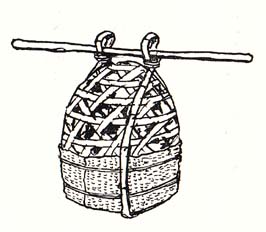

罪人を運ぶ とうまるかご

|

③ 処刑 top

江戸へおくられた梅田雲浜が、小倉藩邸の牢から伝馬町の牢へうつされて、だいぶ日がたちました。

伝馬町の牢は、ひろくて、建物がいくつにもわかれていました。

武士、町人、僧、百姓など、身分によって牢がちがっていたのです。

梅田は、南の牢にいれられました。牢には、牢名主がいて、なにごともそのさしずにしたがっていました。

梅田はずっとからだがわるく、足もむくんで、もうおきていられませんでした。

日がささず昼でもくらい牢に、いっぱい人がつめこまれているので、まるでどぶ泥の蒸し風呂に入っているようでした。

梅田のまぶたにうかんでくるのは、京都の屋敷や、妻や子どもたちのことでした。

尊王攘夷の運勁にとびこんでからは、命はいつなくなるかわからないと覚悟はしていたものの、死ぬまえにもういちど、妻や子にあいたいと、しきりにおもいました。

やがて、取調べがはじまりました。大老の井伊は、この事件の特別の裁判官を五人えらんで、

「尊王攘夷をさけぶやからと水戸藩とのかかわりを、徹底的にしらべあげよ。」と、命じました。

井伊は、水戸の徳川斉昭はじめ尊王攘夷派を、ふたたびたちあがれないほどたたきのめしておこうと、かたく心にきめていたのです。

ある日、牢からだされた梅田は、かごにのせられて評定所の白州へひきだされました。

「そのほうは、尊王攘夷を口実に、おそるべきわるだくみをくわだてたが、そのほう、ひとりの考えからではあるまい。

どのような面々と相談いたしたか。かくさずに白状せい。」

役人は、きびしい目つきでといただします。

「いや、せっしゃは、自分自身の尊王攘夷の考えからいたしただげのこと。

そのほかのことについては、いっこうにぞんじませぬ。」

やせて骨と皮のような体をむちでうたれたり、おもい石をひざにのせられたりして拷問をうけても、梅田は白状しませんでした。

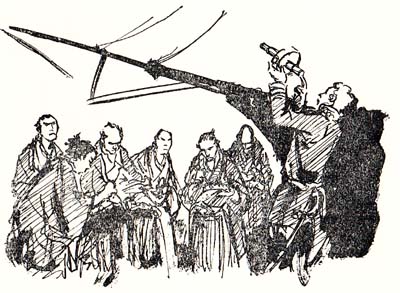

そのほかの人たちの取調べもすすみ、一八五九年(安政六年)の秋には判決がいいわたされました。 |

|

水戸藩の鵜飼吉左衛門は死罪(うち首)、その子の幸吉は獄門(ごくもん、さらし首)、家老の安島帯刀(たてわき)は切腹です。

ついで、頼(らい)三樹三郎(みきさぶろう)、橋本左内(さない)が死罪をいいわたされました。

橋本は、勅書にはなんの関係もなく、しいていえば、藩主松平慶永の命令で、将軍あとつぎ問題で一橋慶喜をたてるためにかけまわっただけでした。

評定書の判決文には、遠島(えんとう、島ながし)とあったのですが、大老の井伊が自ら、死罪と書きあらためたのでした。

梅田雲浜(うんぴん)の病気は、日に日におもくなり、判決もまたずに、くらい牢のなかでいきをひきとりました。

吉田松陰は、老中の暗殺を計画したというだけですから、はじめのうちはまさか死刑になるとは考えていませんでした。

しかし、頼(らい)や橋本が死罪になるのをきいて、

「やがて自分もころされることになるだろう」と、覚悟をきめました。

そして、とぎすまされたような頭で、自分の考えをまとめていきました。

「いまの幕府も、諸藩の大名も、よっぱらいと同じようなものだ。とてもこれをたすけていく方法がない。

これからの日本をせおってたつには、おそれおおいことながら、朝廷も、幕府も、わが長州藩もいらない。

六尺たらずのこの自分の体こそが必要だ。だが、私はとらわれの身、やがては切られねばならぬ。

私のあとをつぐ草莽(そうもう)のものたちが、立ち上がってくれるのをねがうばかりだ。」

吉田のいう「草莽のものたち」とは、郷士や浪士や地主など、幕府や藩につかえていないものたち、さらに藩士でも身分のひくい下級武士のことでした。

吉田は、梁川星巖や梅田雲浜たちが考えもつかなかった、幕府や藩、さらに朝廷でもだめだという考えをうちたてていたのでした。

けれども、十月すえ、これまた死罪となりました。

安政の大獄では、検挙されたもの二百人のうち、死刑八人、獄死六人、自殺ふたり、島ながしや追放などが約五十人というきびしい処分でした。

また大名では、徳川斉昭(なりあき)が水戸で永蟄居(えいちっきょ、家のなかにとじこめて、戸外にださないこと)、一橋慶喜(よしのぶ)は隠居などの処分をうけたのです。

④ 雪の日の襲撃 top

一八六〇年(万延元年)になりました。

安政の大獄で、もっともおおきな打撃をうけたのは、それまで攘夷派の先頭にたっていた水戸藩でした。

大老井伊直弼のやりかたに、はらわたがにえくりかえるような思いをしていた水戸の藩士たちは、

「もはや、猶予はできぬ。一日もはやく、あのにくい井伊大老の首をとったのち、大阪で尊王攘夷の兵をあげよう!」

と、ぞくぞく脱藩して、ひそかに水戸から江戸へのぼりました。

さらに、関西へむかうものもいました。

安政の大獄で捕えられなかった尊王攘夷派の武士たちと連絡をとろうというわけです。

三月一日、水戸の浪士たちは、ひそかに江戸日本橋の料理屋に集り、井伊をうちとる相談をしました。

三月三日の桃の節句に、井伊が江戸城に登城するのを桜田門でおそおうときめたのです。

そのなかには、薩摩藩の有村治左衛門もくわわっていました。

襲撃の総指揮は、水戸藩の郡奉行であった金子孫二郎がとり、桜田門外での戦闘の指揮は、関鉄之介がとることになりました。

相談がまとまると、この世のわかれに酒をくみかわすのでした。

いよいよ三月三日。

この日は春にしてはめずらしい大雪でした。

朝はやく、芝の愛宕山にせいぞろいした水戸浪士たち十八人は、わかれわかれになって、桜田門へとむかいました。

浪士たちの服装はまちまちで、田舎武士が登城する大名行列を見物するふりをして、茶店で茶をすすったり、ほりばたに立ったりしていました。

午前九時、井伊家の門がギイッとあきました。供の武士が二十六人、足軽、かごかきをいれて六十人あまりの行列が、ほりばたにそって、しずかにすすみ、先頭が桜田門にさしかかるうとしました。そのときです。

「ドン」

合図のピストルがなりました。浪士たちは、いっせいに切りこみました。井伊勢は、ふいをつかれ、そのうえ、刀がぬれないようにと刀に柄袋をはめていて、すぐにぬけませんでした。

井伊勢はバタバタと切りたおされていきました。

かごかきたちは、井伊がのっているかごをほうりだして、にげてしまいました。

最後までかごをまもっていた武士も、切り死にしました。

ひとりの浪士は、血だらけの刀で、かごのなかを、いくども突きさしました。

そこへ有村治左衛門がかけよってきて、かごのなかから虫の息の井伊をひきずりだし、たちまち首をうちおとしました。

有村は、その首をたかくかかけて、大声でさけびました。

「井伊どののみしるし(首)をいただいたぞーっ。」

有村は、重傷をおっていました。

井伊の首をもって、しばらくあるきましたが、辰ノ口の辻番所のあたりで力つき、切腹してはてました。

ほうりだされてあった井伊の首は、やがて屋敷にもどりました。 |

|

井伊家出入りの医者は、おおいそぎで首と胴をぬいあわせました。そして、

「大老は、かるいけがをしてねております。」と、幕府にとどけました。

藩主が首をとられたとなると、彦根藩はとりつぶされてしまうからです。

死んだというとどけがだされたのは、一ヵ月もあとのことでした。

この事件で、井伊側の死者は八人、負傷者は十数人でした。

浪士側は死者五人、自首したもの八人、そのうち重傷で死んだのが三人で、五人は死刑になりました。

あとの五人は、にげました。

総指揮の金子孫二郎は、品川鮫洲(さめづ)の宿屋で報告をまっていましたが、やがて井伊の首をあげたことをしって、京都へとむかいました。

だが、伏見でつかまり、江戸へおくられて死刑となりました。

自首した斉藤監物(けんもつ)は、「なぜ井伊を切るのか」をあきらかにした書状をさしだしました。

それには、井伊がしたという悪事の数々をあげ、「天にかわって殺すのだ」とのべ、「政治を正道にかえすのをねがうのみである」と書いてありました。

水戸浪士たちも、さきに処刑された尊王攘夷派にしても、吉田松陰のほかは、幕政の改革と攘夷をつよくのぞんではいても、まだ幕府をたおすという考えはもっていなかったのです。

大老井伊直弼は、反対派には大弾圧をくわえました。

だが、その復讐のために、ついに白昼、首をとられてしまいました。

そしてこの事件は、幕府の権威をおおきくゆるがすことになったのです。

2 海を渡る咸臨丸 top

① 長崎海軍伝習所

潮の音がしずかにきこえています。東の空かあかるくなりはじめました。

「ボオー、ボオー」。朝もやをついてホラ貝がなりひびきました。

岸壁につながれている幕府の軍艦観光丸の姿が、だんだんとくっきり闇のなかからうかびあがってきました。

船のわきばらに、海水をかく、おおきな水車がついています。

大砲が全部で六門、三本マスト、二百五十トンの黒い鉄の船です。

ここは長崎海軍伝習所です。

一八五五年(安政一年)、幕府はオランダから軍艦スームビング号の寄付をうけて、乗組みのオランダ人の士官や、水夫を先生として、長崎奉行所の西役所のなかに、海軍伝習所をつくりました。

このスームビング号が幕府の軍艦観光丸でした。

幕府が長崎海軍伝習所をつくったわけは、二年前の一八五三年(嘉永六年)にやってきたペリーの艦隊をみて、アメリカやヨーロッパの国々がすぐれた軍事力をもっていることを、身にしみてさとったからでした。

鉄砲、大砲、軍艦、いずれをとってみても、くらべものになりません。

だから幕府は西洋の文明、とりわけ軍事技術に目をひらき、それらを取入れようと力こぶをいれたのでした。

「起床!」「起床!」。

さきほどのホラ貝の音で、伝習所のなかは、にわかにそうぞうしくなりました。今日の日課のはじまりです。

所長の長崎目付の永井尚志(なおむね)、生徒の監督係の勝麟太郎(りんたろう、海舟)の顔もみえます。

生徒は旗本三十七人のほかに、日本じゅうの各藩からよりすぐった人たち、あわせて百二十人あまり。

なにしろ、はじめて西洋の航海術をまなぶのですから大変です。

毎日、毎日、それこそ血のにじむような猛訓練をうけていました。

ちょんまげのさむらいが、羅針盤をのぞき、海図をしらべ、望遠鏡や測角機で星の観測をし、矢立ての筆でなにやら帳面にかいている姿を想像してみてください。

「キノウ、ペンキョウシマシタ、ホ(帆)トマストノナマエ、イッテミナサイ。オボエテイマスカ?」

「はい。ヤーヘル、コロイフル、スタクセール、えーっと、フォッグ、ホールマルス……。」

「ヨロシイ。キョウハ、フネノハヤサ(速さ)ノハカリカタ、オシエマス。コノキカイ、ロフ(測程儀)トイイマス。」

背の高いペルス・ライケン大尉の講義がはじまりました。

みんな先生のいうことをひとこともききもらすまいと、いっしょうけんめいです。

なにしろ授業はオランダ語ですからチンプンカンプン。 |

|

通訳をするのですが大変もどかしく、教えるほうも教えられるほうもそれはそれは大変でした。

それでも一年ほどたつうちには、たいそうむずかしい数学もとけるようになりました。

さむらいばかりではありません。

こしきりばんてんにわらじがけで、はちまきをした三十人ほどの船頭たちも、水夫や船大工としての訓練をしています。

かれらも、むろんよりぬきの船頭たちです。

なにしろ、西洋式の船ですから、和船とは全くかってがちがいます。

「おれたちは、おさむらいさんといっしょに勉強してるんだ。なにがなんでもやりとげなきゃあ。」

「オランダ人がやれること、おれたちだってできないことはない。なにくそっ!」

かれらもいっしょうけんめいでした。

この船頭たちは、ほとんどが讃岐(さぬき、香川県)の塩飽(しあく)島の人たちでした。

塩飽島というのは、瀬戸内海の東よりをしめている備讃(びさん)諸島のなかのひとかたまりの島のよび名です。

本島、広島を中心に、与島、櫃石(ひついし)島、牛島など大小二十八の島々をいうのです。

この島じまの人たちは、ずっと昔から、海上輸送にたずさわっていました。

源平の合戦にも活躍しましたし、また、室町時代には、有名な倭寇(わこう=海賊)として朝鮮や中国の沿岸にも進出しました。

ですから、秀吉や家康の時代には、御用船方として特別の待遇をうけていました。

江戸時代になってからも、ひきつづき幕府専属の御用船方をつとめていました。

このようなながい伝統が、長崎海軍伝習所にさむらいとまじって訓練をうけている理由なのです。

朝の五時におきてから日没まで、あるときは伝習所内で、あるときは実際に船にのっての訓練がつづきました。

外国の船と区別するために、ふるくからあった旗印のひとつである「日の丸」が、船印としてつかわれるようになったのもこのころのことです。

② 咸臨丸(かんりんまる)出発 top

ここは軍艦奉行、木村摂津守喜毅(よしたけ)の屋敷です。

客間から、時々高い声がきこえてきます。

客人は勝麟太郎(海舟)です。

「そうですか、大丈夫です。私たち日本人の腕と勇気を、世界の人々にしらせてやりましょう。

きっと太平洋をのりきってみせます。

ぜひともこの計画が実現できるようにはたらきかけてください。

ねんのためにはっきりいいますが、技術のことならご心配はご無用です。」

一八五九年(安政六年)、幕府は当時日本にきていたアメリカの総領事ハリスとのあいだに、日米修好通商条約をむすびました。開国です。

この通商条約を日本とアメリカのおいたでいろいろと検討しているさいに、日本のほうから、この条約の批准書はアメリカのワシントンで交換したいと申し出ました。

批准書の交換とは、全権大使のあいだできめられた条約を、それぞれの国の主権をもつものがよろしいとみとめたうえ、正式の条約書に署名しておたがいにうけわたすことです。

幕府はこのさい、相手国のアメリカを、実際にどんな国か、自分の目でみておきたいとおもったのでしょう。

なにしろ長い間の鎖国で、よその国を全くしらないといってよいほどでしたから。

アメリカもこれは大賛成で、幕府は、外国奉行の新見(しんみ)豊前守正興(まさおき)を正使として、村垣(むらがき)淡路守範正(のりまさ)、小栗(おぐり)豊後守忠順(ただまさ)らを遣米使節と決定しました。 |

|

一行は、アメリカ軍艦ポーハタン号にのって、一八六〇年(万延元年)正月に出発することになったのです。

幕府は、使節団の出発と同時に、船をもう一隻したててアメリカにおくることにきめました。

使節たちの補欠ということもありましたが、海軍伝習所でまなんだ技術を実際にためしてみたかったし、もう一つには、日本人はこれぐらいのことはできるということを、諸外国にしめそうという気持もありました。

しかし考えてみると、幕府がはじめてオランダから軍艦を買いいれ、西洋式の船の操縦をならいはじめてから、まだわずか四年しかたっていません。

技術も本当のところ、まだまだ未熟です。

軍艦もちっぽけだし、なにしろ太平洋を横断した船は世界にそうないのですから、幕府でもなかなかふんぎりがつかなかったのです。

「……技術のことならご心配はご無用です。」

勝麟太郎は、きっぱりと断言しました。

木村摂津守と勝麟太郎の話は、実はこのことだったのです。

その年も暮におしせまったころ、ついに幕府は、軍艦咸臨丸をポーハタン号の使節団とは別に派遣することにきめました。

「咸臨丸」の「咸臨」というのは、みんながしたしくまじわるといういみです。

チームワークがとくに大切な船のことです。太平洋を横断するのに、もっともふさわしい名前でした。

けれども、この咸臨丸は軍艦とはいいながら、三年まえにオランダから買いいれた、長さ五十メートル、幅七・三メートル、二百五十トンというおもちゃのような船でした。

この当時としては新式のスクリュー式の船でしたが、これは港の出入りのときだけにつかうもので、大海原にのりだしてからは、三本のマストだけをたよりに風のまにまにはしるという帆船にすぎませんでした。

だから、なんといっても、今度のアメリカゆきは大変な冒険にちがいありませんでした。

「おい伊助、おれたものアメリカゆきがきまったぞ。」

「えっ、それは本当か?」

「たしかな方面から聞いたのだ。」

「うーん、そうか。ようし、みておれ! 塩飽(しあく)船頭の腕をみせてやるわ。」

咸臨丸の司令官は軍艦奉行の木村摂津守、艦長勝麟太郎。その下に医師、運用方、測量方、通訳、士官、水夫、火夫などあわせて九十六人がのりこみました。この乗組員のなかには、ジョン万次郎として有名な通訳中浜万次郎や、福沢諭吉もいました。

そして九十六名のうち水夫五十人、このうち三十五人までが塩飽島の船頭たちでした。

実際には、この五十名の船頭たちが、ちいさな咸臨丸で太平洋横断という大仕事にたちむかおうとしているのです。

こうして咸臨丸は、一八六〇年二月四日、当時の日本の暦で、万延元年一月十三日の午後三時、ポーハタン号よりも五日まえに、浦賀(神奈川県)の港から、サンフランシスコめざして出帆したのでした。

③ 嵐のなかをゆく top

風の音と、百馬力の蒸気檐関のひびきだけがきこえます。

「ポオー、ポオー。」

かんだかい汽笛が、いよいよ日本とわかれをつげるように、なりひびきました。

はるかかなた、西の伊豆の山々のあいだに、日がしずもうとしています。城が島の沖です。

乗組みの人々は、しばしのわかれをおしんで、だまったまま、闇のなかにきえていく山や島をみています。

ビュウー、ビュウー。

風がつよくなりだしました。夕刻からは、波がしばしば甲板のうえにうちよせてきました。

夜にはいると、風はますますつよくなり、船がきしむようにゆれだしました。

これからの航海はきびしいぞ、といわんばかりです。

「二十一日、船の方向、北東。風ぱ東より北にかわり、さか波が山のように船のなかにはいってくる。

なんども船がものすごくかたむく。

二十二日、船の方向、北東。風は北東。あけがたより波風がつよくて、船の甲板をあらう。

ついにマストの帆がやぶれてしまった。

二十七日、あけがたから風がつよく、波もものすごい。夜になるとますますはげしい。

船がひっくりかえりそうなので、マストの帆をおろそうとしたが、水夫たちは体がよわっていて、どうにもならない。

ついに帆づなをきった。船はほとんど沈みかかっている。」

咸臨丸の航海日誌には、このような記録がつづいています。

「ドドドゥー」「グォウー」

風はいよいよもうれつになり、天をかむばかりにふきあげる白い怒祷の波がしらは、ごうごうと咸臨丸をめがけておそいかかります。

わずか二百五十トンばかりの咸臨丸は、木の葉のようにもてあそばれ、ドゥッと大波にはねあげられたかとおもうと、たちまち波の谷底へググッーとすいこまれていきました。

「足をとられるな!」

「帆づなをぶったぎれ――」

もう帆をおろすひまはありません。ぐずぐずしていれば、船はびっくりかえってしまいます。

乗組員の全員が自分のもちば、もちばをひっしになってまもりつづけました。

大自然の暴力のまえには、人間の力はちいさなものでした。 |

|

三十七日間の航海ちゅうに、晴天らしい日は、わずか四、五日でした。病人もつぎからつぎへとでました。

船につみこんであった四隻のボートのうち、二隻は波にさらわれてしまいました。

帆ははげしい雨風にうたれて、いたるところ穴があいています。

船のらんかんは、ほとんどこわれてしまっています。

「みえたぞ! みえたぞ―― アメリカがみえたぞおっ!」

三月十八日(旧暦で二月二十六日)の早朝、帆ばしらのうえで物見の当番をしていた音吉は、力いっぱいあしをふんばってさけびました。

船のなかでねていた人たちもみんな甲板にでて、音吉のゆびさすかなたをみつめました。

アメリカ大陸です。夢にまでみたアメリカが、いま、目のまえに黒ぐろとはてしなくよこたわっているではありませんか。 日本の浦賀をでてから三十七日め、本当につらいくるしい旅路でした。

カリフォルニアの山々まが、夜あけとともに、こい紫色にはえかがやきはじめました。

甲板にでてきた乗組員みんなの目には、なみだがひかっています。

「やったぞ、ついにやったぞ、太平洋をのりきったぞ――。」

こうして、咸臨丸は、太平洋横断に成功しました。

はじめて航海術を学びはじめてから、わずか五年で、これだけの大航海、しかも、ものすごい悪天候にわざわいされながら、ついに目的をなしとげました。

④ 源之助と富蔵の死 top

サンフランシスコのアメリカ人たちは、はじめてみる日本人のうわさでもちきりでした。

市長はじめ、市のおもだった人たちは、日本の使節たちを熱狂的に歓迎しました。

大小の刀をさして、はかまをつけ、あさうらぞうりをはいた使節の一行。

そのズーッとうしろから、背中に日の丸をそめためくらじまのつつそでに、下はももひき、あしにわらじ、そしてチョッマゲをゆった、きみょうな姿の水夫の一行がつづきます。

この行列をみようと、街頭へくりだしてきたアメリカ人は、あいそよく手をふりながらも、このかわった風俗を興味ぶかそうにながめました。

また、「サルのような顔をした小男たちが、ちいさな船をあやつって太平洋を横断してきた」

などと書きたてる新聞もありました。

サンフランシスコは、そのころ、人口六万ほどの町で、やっとひらけたばかりでした。

しかし、わかわかしく、活気にみちみちていました。

りっぱな大理石づくりの建物、ガス燈、馬車など、日本では想像もできないような、めずらしくてびっくりするものばかりでした。

はじめて異国の土地をふんだ塩飽(しあく)の船頭たちにとっては、心臓がドヤドキする毎日でした。

「仙三郎よ。この敷物のうえは、本当にわらじのままでよいのか。」

ホテルのすばらしいじゅうたんのうえを、へいきでくつのままあるいている人たちの気持が、どうしてもわかりません。

文右衛門が、こしをぬかさんばかりにおどろいたのは、酒びんの口をあけたとたん 「ポーン」とおおきな音をたてて栓がとんだことです。

あとできけば、シャンペンという高級な酒であったとのことです。

勘次郎は、酒のコップをもったとき、ギヤマン(ガラス)のかけらみたいなものが浮いているのに気がつきました。

なんだろうとゆびやしたのさきでさわってみると、つめたいのにびっくりしました。氷です。

勘次郎にしてみれば、こんなにあたたかい季節に、どうして氷があるのかさっぱりわかりません。 |

|

ホテルにたばこぼんがないのにも、よわりました。

キセルですうのですが、すってしまえばふところから紙をだして、すいがらをそれにつつんでもみけします。

ところが、火がのこっていて、胸にやけどをしたものもありました。

食事はへんてこなものばかりです。

アイスクリームとまちがえて、バターを口いっぱいほおばって、油くさいのでおどろいてはきだしてしまった伊八。

豚の子の丸焼きをナイフできっているのをみて、そっとうしてしまったものもいます。

ダンス。これは大変でした。男と女がたきあって人のまえでおどる。全く奇怪な国です。

使節たち一行は、サンフランシスコでの二十日ばかりの滞在ちゅう、ひまをみては新しい文明の姿を実際に学びとっていきました。

電信・電燈・メッキ工業・砂糖製造所など、科学上の見学ではなにをみてもそれほどおどろきはしませんでした。

蘭学者たちの努力によって、鎖国のなかでも西洋の学問がつたわっていたからです。

しかし、習慣・風俗、それに社会のしきたりについては、全く国がらがちがうことですから、大変勉強になりました。

できるだけだくさんの文明の花をつみとって日本へもどろう。

そして新しい日本の進歩発展のためにつくそう。使節たちはいっしょうけんめいでした。

また船頭たちは、船頭たちなりに、いろいろな知識を体いっぱいに吸収していきました。

こうした一行たちのかたほうで、無念にもサンフランシスコの海軍病院で、よわったからだをベッドによこたえているふたりの船頭がいました。

塩飽(しあく)水夫の広島青木浦の源之助と佐柳島(さなぎじま)の富蔵です。

難航に難航をつづけたため、ついに病気になってしまったのでした。

「政兄ィ、心配をかけるな。おれはもうだめだ。

ちょっとぐらいの嵐でこんなになってしまうなんて、みっともなくて。」

「なにをいうんじゃい。いきて元気でいるほうがふしぎなくらいじゃ。

それよりなあ、はよう元気になれ。サンフランシスコちゅうところは、びっくりすることばかりじゃ。

たいそうなところじゃ。元気になっていっしょに町ヘいこう。」

アメリカ側のゆきとどいたてあて、友だちのてあつい看病。しかし、それもむなしいことになってしまいました。

源之助、富蔵のふたりは、ついに息をひきとってしまいました。

「源之助、元気をだぜ! 元気でかえろう。」

「富蔵、しっかり。」

はるか故郷におもいをはせているのか、源之助、富蔵の顔はやすらかでした。

あとには、仲間のむせびなく声がのこるばかりでした。

ふたりのしかばねは、はるかに日本をのぞむ、サンフランシスコのローレル墓地にうめられました。

ふたりの墓は、のちに墓地の整理のため、サンフランシスコ郊外の、うつくしいサンマテオの日本人共同墓地にうつされました。そして、現在もなおのこっています。

この黒ずんだささやかな墓こそ、太平洋横断のすばらしい大仕事をなしとげたかげに、おおぜいの名もない船頭たちの苦労があったことを、はっきりとしめしています。

咸臨丸は四月九日(旧暦で三月十九日)、市民をあげての歓呼の声におくられて、帰国のみちにつきました。

3 アメリカ見聞記 top

① ポーハタン号にのって

「義言(よしこと)! 義言!」

夢のなかで、だれかが自分をよぶような気がしました。

「義言―― サンフランシスコだぞ!」

主人、小栗豊後守忠順の声です。

「しまった!」

十九歳の青年福島義言は「はい、ただいま!」というがはやいか、ペットからとびだし、いそいで身じたくをととのえました。

ほうぼうの船室からも、やっと着物をきおえたといわんばかりの人たちが、上甲板へつうじる廊下をいそいでいます。

「義言、さむいぞ! 羽織をもってまいれ。」

「はい。」

上甲板にでてみるとさすがに風がつよく、つめたい風が体をふきぬけるようでした。 |

|

正使新見豊前守正興(まさおき)、副使村垣淡路守範正(のりまさ)らも正装した姿を上甲板にみせていました。

港の入口のおおきな燈台が、あたり一面をあかるくてらしています。

とおくに、サンフランシスコの街の灯がきらきらとかがやいています。

無数の船が停泊している中を、ポーハタン号はしずかにすすんでいきました。

一八六〇年三月三十日(旧暦で万延元年三月九日)の夜あけでした。

「ダァーン。ダァーン。」

港にいるアメリカの軍艦をはじめ、イギリス、フランスの軍艦や砲台から、にぎやかに祝砲がなりひびきました。

義言は、おもわず身のびきしまるおもいがしました。

義言ののっているポーハタン号は、それにこたえて大砲をうちならしました。

波止場は黒山のような人だかりです。みんな手をふって自分たちを迎えています。

あっ、咸臨丸の連中もいます。

木村摂津守喜毅(よしたけ)や勝麟太郎(りんたろう)をはじめ、総出ででむかえてくれています。

――咸臨丸の連中もよく無事で――これは夢ではないのだろうな。

福島義言は、心のなかでつぶやきました。まだ、本当にアメリカについたのだという気がしません。

横浜でポーハタン号にのりこんだときも、ハワイのホノルルについたときも、義言は夢をみているような気持でした。

今度のアメリカゆきは、彼には夢のつづきのようなものでした。

主人の小栗忠順(おぐりただまさ)から、従者としてアメリカにつれていくといわれたときも、義言はすぐには、本当のことだと信じられませんでした。

日米修好通商条約の批准書交換のため、日本からの正使、外国奉行新見(しんみ)豊前守正興(まさおき)、副使村垣(むらがき)淡路守範正(のりまさ)らの一行が、アメリカからむかえにきた軍艦ポーハタン号にのってアメリカヘいくことになり、義言の主人小栗豊後守忠順も目付として任命されたのです。

そして、成臨席が浦賀の港を出発してから五日めの、一八六〇年三月九日(旧暦で万延元年一月十八日)の早朝、横浜の港から正使をはじめ一行七十七人が、一路アメリカをさして出帆したのです。

おもえば、夢のようにたのしく、また、おそろしい毎日でした。

二千四百トン、乗組員総勢四百人、蒸気でうごく外輪船で、そのころとしては超一流の軍艦だったとはいえ、途中のものすごい嵐で、いくどもしずみそうになりました。

ベッドからころがりおちたこともありました。ひどい船よいで死ぬほどくるしいおもいもしました。

しかしとちゅう、燃料補給と船の修理のため、ハワイのホノルルに寄港して、国王カメハメハ四世に招待されたときには、まるで龍宮城にきたのかとおもうほどのこころもちでした。

王宮の庭いっぱいにさきみだれた、真赤なハイビスカスの花がわすれられません。

「ダァーン、ダァーン。」

「ワァーッ。」 「ワァーッ。」

義言は、港いっぱいになりひびく祝砲と、大群衆の歓声で、はっと、われにかえりました。

サソフランシス――での十日たらずの滞在ちゅう、一行は咸臨丸できた人たちといっしょに大歓迎をうけました。

義言にとっては、見るもの聞くものが、すべてめずらしいものばかりでした。

市長の歓迎会に、主人忠順(ただまさ)のお供をして出席した義言は、天地がひっくりかえるほどおどろきました。

おどろきで、ホテルにかえってからも、あけ、かたまでどうしてもねっくことができませんでした。

義言が目をとじると、まぶたにその夜の宴会の情景がうかんできます。

――公式の宴会だというのに、全くかたくるしいところがない。

おおぜいの人が、ここかしこに集っては、世間ばなしらしいものをして大声でわらっている。

おそらく親しいものばかりがよりあっているのだろうけれど、こうしたザックバランなふんいきは、日本であれば江戸の町方のとび人足の酒もりぐらいのものだ。公式の宴会とは、どうしても考えられぬ。

そのうえ、女が客のあいてをして、本来その家の主人であるべきはずの男が酒をすすめたり、ごちそうを運んだりして、あれはいったいたんだ。

女中とおなじではないか。だがまてよ。

日本のように身分のちがいがうるさくて、ことごとに形式ばるよりも、こうしたほうがいっそう自然なのかもしれない。

そして男も女も、おたがいに、平等な人間としてみとめあって生きている。暗さがない。――

義言は、がぱっと起きだし、いそいで矢立ての筆をとって、その夜のことをわすれないように書きとめました。

「よしっ。なんでもみてやろう。きいてやろう。アメリカのすぐれたところをみょう。

将来の日本のために。」

義言は、こう決心するのでした。

② 使節、ワシントンへ top

四月八日。使節穴も一行は、ポーハタン号にのってサンフランシスコから南下し、パナマにいき、五年まえにできた蒸汽車で地峡(陸地のせまくたったところ)をよこぎり、アメリカの軍艦ロアノーク号にのりかえて、まっすぐ首都ワシントンに向いました。

この船のなかで、義言は、死んだ水夫の水葬にでくわしました。

使節たちは、この水葬をみて、

「水夫ごときものに、コモドール(司令官)までが列席するとはおどろきいりますな。」

「いかにも、まこと礼儀もなにもあったものではございませんな。」と、話合っていました。

けれども、義言はこの光景をみて胸をうたれました。

――わが日本では、礼儀とは、ただ「上下の身分のちがい」をまもることだけではないか。

この水葬をみよ。これこそ本当の礼儀だ。人間のねうちはみんなひとりひとりかけがえのないものなんだ。――

いつしか義言の目がしらは、大きな感動であつくなっていました。

ワシントンのちかく、ポトマック川の河口では、アメリカーの砲台を見学し、第一代の大統領ワシントンの墓を船のなかからおがみました。

五月十五日。ついに待望のワシントンに到着しました。さすがに首都です |

|

りっぱな家がたくさん立ちならび、とくに大統領の官邸と議事堂がひときわ高くそびえています。

上陸した一行七十七名は、ひとまず宿舎のウイラードホテルにむかいました。

見物の群衆がさっとうしています。

大小をさし、はおり・はかま、チョンマゲ姿の珍客をひとめみようと、沿道は人でうずまっています。

こんなにおおぜいの見物人が集ったのは、ワシントンの街がひらかれてからはじめてだ、ということです。

ウイラードホテルにはいった一行は、やっと、ながい旅のつかれをいやすことができました。

おもえば、日本を出発してから、はや四か月の月日がたとうとしています。

批准書交換の日どりもきまり、そのまえの日、うちあわせをするために、使節たちの代表が、国務省に長官のレウイス・カスをたずねました。

ところがおどろきました。

お客がくるというのに、本などがちらかっていて、すこしも部屋をかたづけた気配がありません。

そればかりか、部屋のなかにはレウイス・カスの孫娘や夫人までがでてきてあいさつをするではありませんか。

「よくおいでくださいました。」

手をさしのべて握手です。初対面で、しかも公の場だというのに、じつにきやすい態度です。

使節たちは、日本流に形式ばったあいさつを予想していたものですから、とまどってしまいました。

批准書の交換式は、五月十八日のひる、ホワイトハウスでおこなわれました。

使節たちは、狩衣(かりぎぬ)に烏帽子(えぼし)といった正装です。

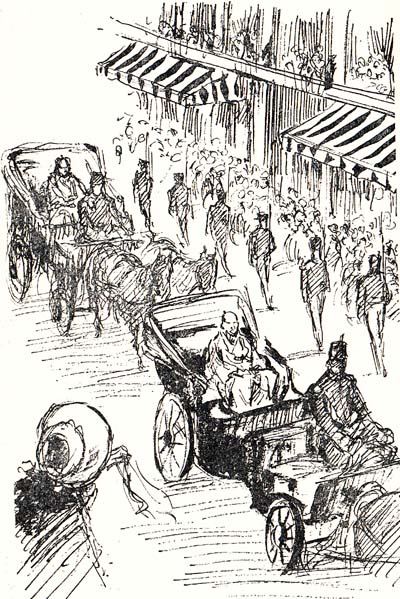

アメリカの高官たちと一緒に、四頭だての馬車にのりこみました。

沿道は、使節たち一行がワシントンへついた日よりも、いっそうの人出で、ごったがえしています。

「ワァーッ、ワァーッ。」

ものすごい歓声です。家々の窓から、一行をのせた馬車のうえに、花たばがなげられています。

使節たちはみんなとくい顔です。

沿道の人たちは、使節たち一行の異様な姿をまのあたりにみて、びっくりしています。

批准書交換の式は、使節たちが思っていたよりは、簡単にすんでしまったので、大変がっかりしました。

ウィラードホテルにかえった一行は、ようやく、心からくつろぐことができました。

使節たちは、ホテルでの晩さん会にのぞんだあと、ふろにはいり、広間に集って、きょうのようすをめいめいが話合いました。

「椅子をどけようではないか。」

「さあ、座ったり、座ったり。」

椅子は、すみのほうにかさねておき、じゅうたんのうえにあぐらをかぎました。

「ああ、やれやれ、やっとくつろいだ。」

あちらの人ははいれないように、戸をしっかり閉めました。

きせるでたばこをすいながら、四、五人ずつかたまっては、きょうの話をしました。

「ブカナン大統領は、さすがですな。」

「温和な顔だちだが、じつに威厳がある。」

「でも、いでたちはまるで商人のようだ。

それに、みんな同じいでたちをしているので、どの人がえらいのかさっぱりわからなくてこまる。」

「本当だ。」 |

|

「それに国書交換というような大事な席に、女がおおぜい、化粧して出席するのは、いったいどういうことなのか。」

「わかりませんな。」

「大統領は四年にいちど、国じゅうの入れ札(選挙)でさだめるそうだ。」

「入れ札で?」

どうも、わからないことが、たくさんありすぎます。

そして、一同の話は、大統領を国王として、あつい礼をとったのに、上下の別もなく、礼儀もないので、せっかくの狩衣(かりぎぬ)などをきて正装したのは、無駄なことであったなあというところにおちついていきました。

しかし、かれらが礼儀のそなわった服装と考えていたものは、アメリカ人の目にはどのようにうつったでしょうか。

ワシントンの新聞は、使節たちのいでたちについて、つぎのように書きました。

「頭のかみは、頭の両がわとうしろをのでいて、全部そっている。

のこった髪はながくたばね、頭のてっぺんにもってきて、白い糸でむすんでいる。

ピストルを頭のうえにのせているのかとまちがえた人もおおいようだが、それがかれらの髪型(チョンマゲのこと)だ。

服装は、いろいろな色の絹やちりめんの下着と、それよりすこしゆったりした上着(はおりのこと)をきている。

上着はあい色である。

刀。かれらのちりめんの帯には、二本の刀をさしている。一本はみじかく、これは腹きり用である。

この武器は、どの鋼鉄よりもかたい。刀は、黄金や宝石のかざりのついたさやにおさめられている。

ズボンは幅広く、地面より五、六インチのところまでたれさがっている。

絹でつくられ、ひもはうしろでむすぶようになっている(はかまのこと)。

たび。かれらの足のうえには白い布のおおいがある。これは短靴のようである。足をひもでゆわえる。

ぞうり。足をのせるたいらなちいさい畳と二本のひもからできている。

一本は足の甲、もう一本はおやゆびとつぎのゆびの間にある。そして畳はうごかないようにできている。

ポケットはないが、すらりとたれた袖のなか(たもとのこと)や、帯のうえの着物のまえ(ふところのこと)をつかっている。

ものをいれたとき、胃がふくれたようになる。」

アメリカ人のびっくりしたようすが、目にみえるようです。

しかし、ふたつの国の風俗のちがいのなかから、もっと大切なちがいに気がつきはじめた人もいたのです。

小栗忠順のお供をしてこの日の儀式に出席した福島義言も、そのひとりでした。

かれは、つぎのように、日記に書きました。

「アメリカは新興国ですから、人の気質は大変温和です。

そしてこの国は、えらい人でも、みだりに下の人をあなどったり、あるいはいばったりはしない。

だから一般の人でも、えらい人だからといって、とくにへつらうこともありません。

ですから国民はやすらかに生活でき、国が富むのです。」

③ 議会は魚市そっくり top

義言(よしこと)は、もっともっと感激する場面にでくわしました。

それは、式がすんで四日のちのこと、ワシントンのコソゲレス館、つまり議事堂を見学したときのことでした。

国家の大事なことが、おおぜいの人たちのまえで、おおやけに議論され、また大声で激論されているのをみて、全くきもがつぶれるほどでした。

「コンゲレスに出席できるものは、議員というのだそうだ。」

「その議員はな、国民ぜんたいの入れ札でえらぶのだそうだ。」

「へえ――。だとするとアメリカでは、国のいちばん大事なきまりまで、国民の考えできまるというわけか。」

「でもなんだな。私には、どうも江戸日本橋の魚市のようにしかおもわれぬ。」

国民みんなが政治に参加する。こんなことは、そのころの日本人には、とても考えられないことでした。

義言(よしこと)は、日本のことを思って、いたたまれない気持になりました。

日本では、身分制度ががっちりとしかれており、政治は、結局、武士のためにおこなわれているようなものです。

しかも、その武士のなかでも、政治に参加できるのは、ごくかぎられた人たちだけなのです。

百姓、町人はいうまでもなく、武士でも身分のひくい大部分のものは、そのねがいを政治に反映させることは、むずかしいことでした。

けれども、このアメリカでは、ちがう。コンゲレス(議会)――なんとすばらしいことか。

こうしたすばらしさをもっている外国を、犬や馬のようにいやしいと考えることが、いかにおろかなことか。

はじめ、義言は、めずらしいものをたくさんみよう、そしてきこうという気持でした。

けれども、アメリカヘきていろいろ実際にみたりきいたり、考えたりしているうちに、いつのまにか、日本とアメリカの国がらのちがいに、きづくようになりました。

使節の一行は、それからおよそ一か月半、アノリカに滞在し、ワシントンからバルチモア、フィラデルフィア、ニューヨークと旅をつづけました。

批准書交換の役目をはたした使節団は、工場、学校、博物館、そのほかの施設の見学と、毎日、毎日を大変ないそがしさで、アメリカのすすんだ文明をみてまわりました。

そのなかで、とくにめずらしかったのは、気球でした。

おおきな袋にガスをつめ、その袋の下に人間がのるかごをつけて、蒸気をしかけ、人間が空をとぶというのですから、びっくりしました。

天文台では、望遠鏡で実際に月をみました。

測量は、日本も大変すすんでいますから、すぐれた人を留学させれば、きっと日本にとっても利益があるだろうとおもわれました。

また、学校や幼稚園、病院などの設備がととのっていることにも、おどろきました。 |

|

こうして使節団一行は、ニューヨークからアメリカ軍艦ナイアガラ号に乗って大西洋をわたり、アフリカのコンゴから喜望峰(ケープ岬)をまわり、ジャワ、香港をへて帰国しました。

一八六〇年十一月九日(旧暦で万延元年九月二十七日)のことでした。

じつに、九か月にわたる地球一周の大旅行でした。

いよいよ日本へつくという日、使節団の一行は甲板へでて、いっときもはやく、なつかしい日本の姿をみようとしていました。

「あっ、富士山だ。」

「ほんとだ。かえってきたんだなあ、日本に。」

口々に、ぶじに大任をはたして帰国できたことをよろこびあいました。

けれども、義言は、うてぐみをしたまま、じっと考えこんでいました。

――私は、すばらしい、アメリカの文明をみてきた。

ながいこと鎖国していた日本が、考えもつかなかった自由と平等が、そこにはある。

そして私は、日本を開国させるためにやってきたペリーと、ほぼ同じ道のりをたどって、日本へかえってきた。

しかしあのとき、あの自由と平等の国から、温和な国からやってきたペリーが、なぜ、大砲をつきつけて、わたしたち日本人を脅迫しながら開国をせまったのだろう。――

そのような疑問が、ふっと義言の心のすみをよぎるのでした。

top

****************************************

|