|

****************************************

Index 幕府をたおせ(その一 その二 その三 その四 その五)

|

幕府をたおせ(その二)

4 開港場横浜

① 横浜か神奈川か

② 横浜の建設

③ 金と銀の相場

④ あがる物価 |

5 生糸の村、織物の町

① てんてこまいの村

② 桐生領三十五ヵ村のくるしみ

③ さびれる西陣

④ 五品江戸まわし令

6 対馬にロシアの軍艦がきた

① ポサドニック号あらわる

② 安五郎の戦死

③ 幕府の使者

④ ロシア艦さる |

4 開港場横浜 top

① 横浜か、神奈川か

一八五九年(安政六年)二月一日。

その日、神奈川宿の本陣の一室には、緊張した空気がみなぎっていました。

テーブルをかこんで、アメリカ総領事ハリスを正面に、外国奉行の永井玄蕃頭(げんばのかみ)尚志(なおむね)をはじめとする幕府の役人たちがあいたいしています。

だれの顔も、どことなくこわばっているようにみえます。

「アメリカ総領事ハリス殿には、遠路はるばるおこしくださり、まことにありかたくぞんじます。」

外国奉行の永井がまずたちあがって、かたちどおりのあいさつをすませ、

「さっそくでございますが、先日ご視察いただきました横浜につきまして、ご意見をうかがいたくぞんじますが。」

とのべました。

まえの年の六月十九日にか犬ばれた日米修好通商条約には、今年の六月に神奈川と長崎を開港し、そののちに新潟、兵庫などの港をひらくときめてあります。

だが幕府は神奈川でなく、横浜を開港場にしたいと考えていました。

永井のことばを通詞(通訳)がやくしおわると、ハリスは大きな声でこたえました。

「だめですね。横浜は、神奈川。東海道すじから八キロ以上もはなれており、そのうえ、途中には川もあり坂もある。

こんな不便なところは、商売にはむきません。」

「しかし」と永井はいいました。「横浜も開港となれば、人口もふえ、人々の往来もさかんになりましょう。

海路はこのうえもなく便利、陸路も改修すれば便利になります。」

「だめですね。」とハリスは、またいいました。

「あなたがたは、外国貿易というものをしらない。貿易港としては、まず第一に交通が便利なところ、これが常識です。

横浜は、わずか百戸ていどの小さな漁村にすぎない。しかも、東海道筋から遠すぎます。」

「街道すじでは、外国人と日本人の間に、もめごともおこりやすいとおもおれます。

万が一にも、貴殿の国の人々にまちがいなどありましては……。」

「お断わりします。条約どおり、神奈川をひらいてください。」

その日の会談も、つぎにひらかれた二月四日の会談も、ものわかれになりました。

五日。外国奉行らは、新しい案をだしました。

「この会談を一歩すすめるために、両方の主張のあいだをとって、横浜と東海道の中間のあたりとしたら、いかがでございましょう。」

ハリスは、これにも反対でした。

「日米修好通商条約では、横浜でなく、神奈川となっています。

はじめ、神奈川または横浜とあったのを、幕府のほうで横浜の文字をけずり、神奈川とあらためたではありませんか。」

そういってハリスは、いかにも不愉快だという表情をみせました。

外国奉行らも、むっとして、

「しからば、申上げたいことがございます。

かってペリー提督との間にむすんだ日米和親条約を、神奈川条約とよぶことに、貴殿も反対なさりますまい。

貴殿との間に通商条約をむすぶさい、横浜の文字をけずったのは、横浜が神奈川の一部であることを、お互いに認めたからではありませんか。」

ハリスは、それにはこたえませんでした。

それにしても、幕府はどうして、開港場をあくまでも横浜にしたいと考えたのでしょう。

東海道すじの神奈川に外国人が住むようになると、日本人との間に、いざこざがおこりやすいと予想しだからでしょうか。

それもありましたが、むしろ江戸の大商人を纈浜にうつすことによって、外国貿易からあがる利益を幕府の手ににぎるためでした。

そのことをみぬいたハリスは、八日の会談で、外国奉行らをきめっけたのです。

「幕府は、横浜を長崎の出島のようにして、外国人をそこにとじこめようとしているのでしょう。」

八日の会談では、条約できめられた開港の日まで、場所をきめずにおくことになりました。

しかし、開港の日まで、あと三ヵ月しかありません。幕府は、外国奉行の意見を取入れ、まず横浜に日本人の商人をうつし、外国商人を横浜にひきつけることにしました。

そのため幕府は、さっそく御用商人の三井に、横浜出店(出張所)を命じました。

三井はこれまで、長崎の御用をもつとめてきたことでもあるから、長年のご恩をありがたくおもえば、命令にそむくことはあるまい。

なにぶんにも国のかざりであり、ほかの店の手本ともなるのであるから、外国人にもはずかしくないりっぱな店にせよ。」

国のかざり。――幕府の権威をしめすものといういみです。

三井はつづいて、外国方御金御用達を命じられ、幕府にかわって、商人たちの金の出し入れをとりしまりました。

② 横浜の建設 top

わかい大工の辰吉が、仲間と一緒に親方につれられて、江戸から横浜村へでたのは、その年の五月はじめてした。

横浜村では、もう大規模な工事がすすんでいました。

沼地をうめたてたり、材木をはこんだりするために、たくさんの人夫や馬が激しくうごいています。

仲間の一人は、「天地がびっくりかえったようだ。」と、とんきょうなこえをあげて、驚きました。

辰吉もそうおもいました。

横浜村の中央(いまの神奈川県庁があるところ)に、運上所(税関)がつくられ、そのちかくには神奈川奉行らの役人のすむ家が、二十棟つくられました。

運上所から西は日本人の居留地とされ、東は外国人の居留地ときめられました。

運上所から北の海岸へかけて、ふたつの波止揚がつくられ、東は外国人のため、西は日本人のためとされました。

辰吉がふしぎにおもったのは、日本人町には木の香も新しい店が次々にできあがるというのに、外国人居留地ときめられた場所には、いっこうに建物がたつようすもないことでした。

「親方、これで異人と商売ができるんですかねえ。」

「そんなことは、おめえ、こっちのしったことじゃねえや。すべて、お上の胸三寸さ。」

日本人町には、海岸通り、北仲通り、本町、南仲町、弁天通りの五筋がつくられ、本町は一丁目から五丁目まで、そのほかは二丁目から五丁目と、新しい町なみがととのえられていきます。

六月にはいると、弁天通りの店は、外国人むきの漆器・陶磁器・絹布・木細工・昆布・寒天・茶などをならべはじめました。 |

|

裏通りには、魚・野菜・鳥肉・茶漬けなどの食料品を売る店が、ぼつぼつ開店しました。

そのころになると、外国人の姿も目につくようになってきました。

「あれが、異人というものか。」

辰吉は、はじめてみる異人の姿にびっくりしたものです。

異人はたいてい、中国人の番頭をつれていました。

彼らは店にならべられたものを手にとってながめるだけで、あまり買おうとはしませんでした。

そのころ、幕府の外国奉行は苦しい立場においこまれていました。

外国側は、神奈川に居留地をつくる方針をすてないで、領事館を神奈川におきました。

アメリカ領事館は青木町の本覚寺、イギリス領事館は同じく青木町の浄竜寺、オランダ領事館は神奈川本宿の成仏寺をかりうけ、アメリカ総領事ハリスとイギリス総領事オールコックは、オランダ総領事とかたらって、幕府が横浜を開港場とすることに強く反対しました。

そのため幕府は、ついに外国人居留地を、神奈川の海岸につくることを認めねばならなくなったのです。

けれどもその間に、横浜に集ってくる外国商人はふえて、彼らは土地を借り、家をつくることを申し出るようになりました。

こうした勢いに、外国の領事たちも、ついに横浜に居留地をつくることを認めました。

よろこんだのは幕府でした。はじめの計画が、やっと成功したのです。

このようすをみて、日本商人の出店はさらにふえ、辰吉たちの仕事は、またいそがしくなりました。

ある日、辰吉は親方から、おもいがげないことをいわれました。

「仕事がひとくぎりついたところで、異人屋敷をみにいこうじゃねえか。なにかの参考になるかもしれねえ。」

異人屋敷。――外国人商館を、辰吉もみたいと思っていたので、親方の言葉は、棚からぼたもちでした。

ほぼ完成にちかい異人屋敷をみて、辰吉はびっくりしました。

鉄矢来(格子)でつくった塀をめぐらし、壁は石をつみあげて、かためたものでした。

窓には、ガラスがはめられてあります。

案内してくれる富蔵親方は、辰吉の親方の昔なじみでしたが、きけば富蔵親方は、長崎からも人夫をよびよせたのだそうです。

玄関口でぞうりをぬごうとする辰吉に、富蔵親方はいいました。

「なに、そのままでいいんだ。異人はみんな土足のままあるくんだから。」

床にしきつめられた花模様の敷物が、カーペッ卜という名前だということも、辰吉ははじめてしりました。

ストーブというものも、パンというものをやくかまども、めずらしいものでした。

「たまげたねえ、親方。」

かえりみち、そういった辰吉に、親方はいいました。

「なにもそう、たまげるこたあねえや。ところかわれば、品かわる。先方だって、そういってらあな、きっと。」

波止場のちかくまできたとき、むこうの道を夫婦ものらしい二人の異人が、手をつないで歩いていくのがみえました。

「親方っ!」

辰吉は、親方のそでをひっぱりました。親方のほうも、さっきからながめていたらしく、

「なにも、そう、めずらしがるこたあねえやな。あれは、あちらの習慣というだけのもんだ。」

「ところかわれば、品かわる、というんでしょう。

だけど、たまげたねえ。

異人はおしどりみてえに、男と女がつれだって歩くもんだとはきいていたが、あの二人は本当におしどり夫婦ですよ。

親方、いま親方がなにを思っているか、あててみましょうか。」

「なんだ。」 |

|

「江戸のおかみさんのことを、思い出しているんでしょう。」

「ばか、ろくでもねえことをいうんじゃねえや。」

「やっぱり、ずぼしだ。親方、あかくなりましたよ。」

あかね色の雲を背景に、数隻の黒船が錨をおろしていました。

③ 金と銀の相場 top

またの日。

「親方、つかぬことをうかがいますがね。」そういったのは辰吉でした。

「なんだい。あらたまって。」

「このごろ、小判が少なくなったというのは、本当ですかい。」

「どうして、おめえ、そんなことをしっている。」

「いやね、ゆうべ本町通りのくらがりで、高須凰の番頭と、ぱったりでくわしたんですよ。

やあひさしぶりだね、というわけで、そこらへんで一杯つきあったというわけでさあ。

番頭さんしばらくみかけなかったが、どこぞへいってたのかね、と聞くと、江戸へいってたというんです。

どっこい、こっちは江戸っ子だ。ひさしぶりに江戸の話をききてえや……。」

親方のおおきい目玉にじろっとやられて、辰吉は、ひょいと首をすくめ、

「いや、そんなことより、あの番頭がいうんですよ。

ちかごろは、江戸へ小判を買いあさりにいく商人がふえたんですって。

江戸からくる商人も、羽織のうらに小判をしのぼせているそうですよ。

異人はみんな小判をほしがるんで、この横浜にはもう、あらかた小判がなくなっちまったらしい。

ネコに小判というけれど、異人がどうして小判をほしがるんだときいたら、あのやろう、とんでもねえことをぬかしやがった。

そんなことは、おめえたち大工には縁がねえ。大工に小判だ。

第一、きんきらきんの小判なんぞみたこともねえだろう。そういいやがるんで。

相手はよっぱらっていったのかもしれねえが、ネコと一緒にされたんじゃ、おもしろくねえ。

そのままかえってきちまった。」

「ひでえことをぬかしやがったな。しかし、大工は大工、商人は商人。お互いに畑がちがうよ。」

親方のそんないいかたにも、辰吉は不満のようすでした。

異人が小判をほしがる。

――それは、本当でした。横浜で貿易がはじまると、外国商人は、大判・小判などの金貨で代金をはらってくれといい、金貨なら商品をやすく手ばなしました。

日本人が外国商人から買うときにも、小判ならば一枚、一分銀なら十二枚でないと売らないといいました。

小判一枚は一両、一分銀ならば四枚で一両ですから、十二枚なら三両ということになります。

幕府は、金貨が外国へもちだされるのをおそれて、大判・小判を外国人に渡してはならないと、命令をだしました。

けれども、相手もさるもの、金貨を手にいれることがむずかしいとわかると、洋銀を一分銀と交換し、つぎに一分銀で金貨を買入れることに熱中しはじめました。

ところで、どうしてこんなことがおこったのでしょうか。

そのころ貿易につかわれた外国のお金は、洋銀とよばれました。

洋銀というのは、メキシコ・ドルのことです。

メキシコは世界一の銀の産出国で、銀貨はメキシコーばんの輸出品でした。

そのおもな輸出先は南北アメリカのほか、フィリピン、フランス領インドシナ、中国などでした。メキシコ・ドルは、一五三五年に、そのころスペイン領だったメキシコでつくられてから、長い間これらの地域で貿易につかわれていたのです。

ところがそのころ、長い間鎖国をしてきた日本と外国とでは、金貨と銀貨にふくまれている金と銀の比率がちがっていました。

日本では、金の一にたいして銀が五というわりあいでしたが、外国では、金一にたいして銀一五だったのです。

銀を中心にして考えれば、日本の金貨(大判、小判)は、外国よりも三分の一も安いものになっていました。

外国人たちは、洋銀を日本の一分銀と交換し、一分銀を小判にかえると、洋銀の三倍もの価値のある金貨が手にはいるということになります。

もちろん、その交換をくりかえすあいだには、手数料もとられますから、外国人がもってきた洋銀がそのまま三倍の価値のある金貨の小判にかわったわけではありませんが、少なくとも二倍にはなりました。

外国商人たちは、このようにして買い集めた金貨を、上海や香港におくって洋銀にかえ、その洋銀をまた日本にもちこんで、金貨にかえるということをくりかえしました。

これで、一〇〇パーセントから二〇〇パーセントの利益があったということです。

日本商人も、これをだまってみていたわけではありません。

彼らはせっせと金貨を買い集め、外国人に売りわたすときに、五〇パーセントから一〇〇パーセントの利益をえました。

④ あがる物価 top

むずかしい商売のことは、辰吉にはよくわかりません。

大商人として有名な高島嘉右衛門が、小判の密売をして投獄されたといううわさをきいたときも、辰吉は、

――あの番頭がいったとおり、きんきらきんの小判がどうなろうと、こっちには縁がねえはなしだ。――

とおもいました。

辰吉は、小判には縁がありませんでしたが、大判・小判の金貨が外国へ流れ出していくこととは、縁がおおありでした。

そのために、まもなく、物価があがりはじめたのです。

はじめのうち、横浜の貿易は、日本商人も外国商人も手さぐりの状態でしたが、やがて、生糸や茶の輸出が貿易のスターになりました。

外国人はあらそって買いとり、国内の生産はおいつかなくなりました。

品物が不足するようになったので、値段はきゅうに高くなってしまったのです。

それにつれて、米・麦・みそなどの物価もあがり、一般の町人や下級武士の生活は苦しくなるばかりでした。

物価の値上がりにいっそうの拍車をかけたのは、金貨の取引きでした。

どこまで値上がりするのか、わかったもんじゃねえ。

これじゃ、まるでおか(陸)にひっぱりだされたかっぱ(河童)じゃねえか。」

ひぼしになってしまう、といいたかったのでしょう。

これまで、ぐちひとつこぼさなかった親方までも、そんなことをいうようになりました。 |

|

ぞうり一足、ちり紙一束、みんな、値段はあがる一方ですが、収入はふえるわけではありません。

材木一本、くぎ一本、そして親方のすきな酒も、どんどん値上がりをつづげました。

そのうえ、横浜の店の建築はあらかたすんで、おおきい大工仕事は少なくなってきました。

「親方、いっそ、江戸へ帰ったらどうでしょうかねえ。」

辰吉はそんなことをいってみましたが、

「江戸だって同じことさ。夜逃げ、一家心中、捨て子がふえて、お江戸も大変らしいぞ。

貧乏人はみんな、この横浜をうらんでいるそうだ。」

そうはいいましたが、親方は、しょんぼりしている辰吉をみて、はげますように、どなりました。

「おい、みんな。あしたは信州屋の棟上げだ。

てぬかりのねえように、てきぱき仕事をかたづけて、横浜の連中に、江戸っ子の腕っぷしをみせてやれ。」

辰吉は、そんな親方がすきでした。親方にどなられると、辰吉はからだじゅうがひきしまるような気がします。

あくる日。棟上げのふるまい酒に顔をあかくした仲間たちは、夜のまちにでかけていきました。

辰吉は親方と一緒に、夜風にあたりながら、ぶらぶら家路にむかいました。

通りのはずれまできたとき、親方はふとたちどまりました。

みると、もう戸をしめてしまった商店の壁に、一枚の紙切がはってあります。

むかいがわの二階からもれてくる薄明りを頼りに、親方は紙に書かれてある文字をよんでいるようすです。

「親方、なんて書いてあるんです?」

「なんじら、異人と商売をし、わが国の本当の利害をわすれ、貧しいものをあわれむ心がなければ、天誅(てんちゅう)をくわえるであろう。」

「テンチュウというのは、天のさばきということでしょう?」

このごろ、夜になると、攘夷派の武士が店におしいり、お金をうばっているといううわさを、辰吉もきいていました。

「ところで親方、攘夷派のさむらいというのは、本当に、あっしら貧乏人の味方なんてすかねえ。」

親方ぱ、だまってあるきはじめました。辰吉もしかたなく、親方のあとにつづきました。

異人屋敷のあたりの空はあかるく、風にのって陽気な歌がきこえてきます。

月がでて、波止場のむこうに、黒船の姿が大きくうかびあがりました。

5 生糸の村、織物の町 top

① てんてこまいの村

「山田屋の五兵衛に売れば、いい値に売れるそうだ。」

「いや、となり村の源助のほうが、高く買うそうだ。」

上州(上野国。群馬県)では、どの村でも、百姓の間に、そんな話題がもちあがりました。

なんの売り買いかとみれば、それは生糸。カイコのまゆからくりとったままの絹糸です。

上州だけではありません。

甲州(甲斐国。山梨県)、信州(信濃国。長野県)、奥州(東北地方)の養蚕(ようさん)地帯でも、ちかごろは、生糸買い商人がおおぜいくりこんで、互いにおくれをとるまいと、農家の庭さきまでいって、生糸を買いあさるありさまです。

これまで農業のかたわらカイコをかい、ほそぼそと糸くりをして、やすい値段で機屋(はたや、はたを織る家)におさめていた百姓たちにしてみれば、生糸が高い値で売れるとなれば、願ってもないことでした。

それやこれやで、てんてこまいのいそがしさになりました。

上州の桐生地方では、はやくも一八五八年(安政五年)秋からよく年の春にかけて、生糸の値段は、いつもの年より五〇パーセントもたかくなり、十月ごろになると、三倍にはねあがりました。

「こうなったら、わしも、ねてはいられない。」

あとは死ぬ日をまつばかりというおばあさんまで、ねどこからおきだして、糸くり仕事をはじめるというありさまです。

一八五九年(安政六年)六月、横浜で外国と貿易をはじめると、最初のうちは、日本の商人も外国の商人も、相手の気にいりそうな品物をならべておくだけでした。 |

|

そのうちに、日本の商人が売るものの中では、生糸と種紙(たねがみ、蚕卵紙=さんらんし)と茶が、外国の商人が売るものの中では、綿織物や毛織物がめだってきました。

なかでも、生糸と種紙の取引きは、貿易の中心になりました。

それまで、ヨーロッパではイタリアとフランスが、アジアでは中国が、世界の養蚕業の中心で、日本はふるくから養蚕業、か行われていたとはいうものの、むしろ生糸の輸入国でした。

ところが、一八四〇年、フランスのプロバンス州に微粒子病というカイコの病気が発生して、またたくまにフランスじゅうにひろがり、一八四七年には、とうとうイタリアにまでひろがりました。

そのため、フランス、イタリアの養蚕業はおとろえてしまい、ヨーロッパの商人は生糸を買うために、また病気につよい種紙を買うために、あらそって中国へやってきたのです。

ところが、しばらくして中国では、清の政府をたおそうとする太平天国の農民軍が、中国いちばんの貿易港上海にせまってきました。

上海の貿易はとまってしまい、ヨーロッパの商人は、横浜をめざしておしかけたのです。

生糸は、いくらでも売れていきます。

横浜の貿易商人は、使用人をあちこちの養蚕(ようさん)地にやって、かたっぱしから生糸を買わせました。

これに目をつけた地方の商人も、生糸を買いまくり、横浜におくって、貿易商人に売りわたしました。

互いに競争して買いあさるので、生糸の値段は、どんどん高くなっていったというわけです。

一方、こまったのは、機屋のほうでした。

これまで、農家から生糸を手に入れていたのに、原料の値段が、こんなにあがってしまっては、とても機屋をつづけていくことかできません。

とくに、絹織物業のふたつの中心地、上州の桐生と京都の西陣の仕事は、大変危険になりました。

「どうしたものだろう。」

機屋の主人たちは、集って相談をはじめました。

② 桐生領三十五ヵ村の苦しみ top

横浜が開港してから一ヵ月たった一八五九年(安政六年)七月、上州桐生領三十五ヵ村の代表は、幕府に嘆願書をだしました。

「糸のききんにより、機屋(はたや)は家業をつづけていくことができなくなりました。

どうか、糸商人に、生糸貿易の禁止を命していただきたくぞんじます。」

しかし、そのごも生糸の値段はあがりつづけ、とうとう機屋のなかには、休業するものもでてきました。

九月。機屋の職人一同は、名主にうつたえでました。

「この桐生では、三人のものが万人の苦しみをわすれて、生糸貿易を行っております。

すでに、機屋のなかには休業するものがでて、職人は職をうしないました。

機屋(はたや)がすべて休業となれば、桐生はもちろんのこと、足利にかけて、職人をはじめ商人、裏店(うらだな)まで飢えてしまいます。

そうなったとき、くらしにこまったものは一同うちそろって、さきの三人をはじめ、生糸を買入れている者の家に、うちいることを決議いたしました。

そんなことのおこらぬよう、生糸貿易を禁止していただきたく、お上におとりはからいください。」

十月。桐生領三十五ヵ村の代表は、再び嘆願書をだしました。

「いよいよ、原料の糸は品ぎれとなり、機屋一同は休業せざるをえなくなりました。

村々は殺気だち、村役人の家へはり紙をするものも、夜ごとにふえました。

このままでは村々のおとろえは目にみえております。

なにとぞ、生糸貿易の禁止を命じてくださいますよう。」

代表のひっしのねがいも、ききめがありません。幕府からは、なんのおとさたもないのです。

「我々のねがいは、いっこうにききいれられない。こまったものだ。」

三十五ヵ村の代表の一人、古木四郎兵衛は、

「みなの衆、どうしたものじゃろう?」

なにかいい知恵はないものか、とたずねました。一同は、だまったままです。

「こうなった以上、直訴するよりほかはないとかもうが……。」

津久井儀右衛門がいいました。一同は、顔をみあわせました。

それしか方法はないとは思うものの、幕府のやりかたに反抗するものとされて、罰をうけるかもしれません。

けれども、やっぱり、直訴することにきまりました。

古木四郎兵衛は大老の井伊直弼に、津久井儀右衛門は老中の間部詮勝に、直訴することをきめ、二人が罰をうけるようなことがあれば、一同もこれにしたがうと約束しました。

十一月九日。江戸にでて、今日のくるのをまちかまえていた古木四郎兵衛は、井伊直弼のかごにはしりよりました。

「おそれながら、申上げます!」

警護の武士が、古木四郎兵衛をとりおさえようと、かけよったとき、再び、大声でいいました。

「しばらく、しばらくおまちください。私は、上州桐生領三十五ヵ村の総代、古木四郎兵衛というものにござります。

大老の井伊掃部守さまのおかごとおみうけいたし、ご無礼とはぞんじながら、ぜひ、お聞き届けいただきたいことがございます。」

「何事か、いえ。」

かごのなかから、声がありました。

「おそれながら申上げます。私ども桐生領三十五ヵ村の機屋ならびに職人は、これまで、衣類・家具などを売りはらい、その日その日を、しのんでまいりました。ともうしますのは……。」 |

|

四郎兵衛は、機屋と職人の生活が苦しくなったことをのべ、生糸輸出を禁止していただきたい、とうつたえました。

「考えておく。」

かごは、そのひとこえをのこしたまま、遠ざかっていきました。

宿にかえると、儀右衛門は、

「いやはや、あのときはむが夢中でしたが、あとで気がついて、自分の首がついているかどうか、なでてみたようなわけでした。

しかし、我々のうつたえは、やっとお上にとどきましたなあ。」

そういって、いかにもうれしそうに笑いました。四郎兵衛も、つられて笑いました。

しかし、四郎兵衛の笑い顔には、どこかくらいかげがありました。

十二月にはいっても、幕府からは、なんのおとさたもありませんでした。

三十五ヵ村の代表は、また嘆願書をさしださなければならなくなったのです。

百姓たちから生糸を買い集めた仲買人は、きゅうに金持になって、羽振りがいいのに、機屋ではたらいていた職人や、機屋の旦那がたは、みじめな年の瀬をむかえようとしていました。

③ さびれる西陣(にしじん) top

そのころ、京都の西陣でも、機屋はこまっていました。

西陣の機屋は、京都のよりいと問屋から生糸を買っていました。

その量は、一九世紀のはじめころには二万梱(こり、こうりにはいった荷物のことで、生糸などをかぞえる単位)もあったのですが、外国貿易がはじまると品不足になり、一八五九年(安政六年)には半分以下の八千二百五十梱になりました。

しかも、値段は、この年の十一月二十五日頃までは、一梱が七十両ぐらいだったのが、日ましにあがって、十二月には倍の百四十両にまでなりました。

大きな機屋は、それでもなんとかやりくりして高い糸を買い、伝統ある西陣織りをつづけようとしました。

けれども資本の少ない小さな機屋では、とてもこのような高い糸を買うことができません。

休業する機屋が、次々と出ました。

十一月三十日の夜、西陣の町には、大変なこと、がおこりました。

すでに戸をおろしてしまった生糸商大文字屋の前です。

「大文字屋、戸をあげろ!」

「やい、大文字屋丈助、でてこい!」

「きさまのおかけで、おれたちは食えなくなったんだぞ!」

さけんでいるのは機屋の職人たちの一群でした。その数およそ百人。

彼らは手にした棒で入口の大戸を叩きやぶり、格子をうちこわし、家のなかに、なだれこみました。

大文字屋の家族や番頭・小僧たちは、裏口から、やっとのことでにげました。

機屋の職人たちは、ほかに、生糸商の家三軒をおそいました。

彼らは、生糸商人がわざと生糸の値段をつりあげたのだとおもいこみ、怨(うら)みと怒りを爆発させたのでした。、

十二月一日の夜も、職人たちぱ、生糸商の家におしかけました。

「ま、まってください。私の、せいではないんです。」

「きさまたちのせいでなくて、だれのせいなんだ!」

「よくばりどもを、やっつげろ!」

その夜も、数軒の家がこわされました。

十二月五日。東西ふたつの京都町奉行所は、失業した職人の家族のために、男には一日五合早く七百グラム)、女には一日二合五勺ずつの玄米五十日分にあたるお金をあたえました。

町奉行所は、ところどころにおおき仲間をそなえさせ、まずしい人々に、日に三度ずつ白がゆをあたえるよう、京都の大金持ちに命じました。

生糸の値あがりにつれて、ほかの物価もどんどんあがっていたので、そうでもしないと、京都じゅうにうちこわしがおこると、町奉行所は考えたのです。 |

|

④ 五品(ごひん)江戸まわし令 top

一方、こちらは江戸の町奉行所です。

「ちかごろ、諸国の商人どもは、おのれ一人の利益にまよい、外国人が買いすすむ品々を、買いあさるありさまじゃ。

このままでは、江戸市ちゅうにある品々も、しだいに少なくなるおそれがある。」

「さよう。だが、国をひらき、外国と貿易をおこなうからには、奉行所でとりしまるわけにはいきますまい。」

「元々、横浜を開港場にえらんだのは、江戸の問屋を横浜に出店させ、横浜の貿易を江戸の問屋に行わせ、公儀(幕府)が利益をしめるためであった。

それなのに、横浜には地方から商人か集り、江戸の問屋は、彼らの勢いにおされておる。」

「江戸町奉行としては、このさい、横浜で外国人に売る品々は、いったん江戸にまわし、江戸の問屋から買いうけてからでなければ、横浜におくれないとすることを、お上にうかがわせることが必要ではござらぬか。」

一八六〇年(万延元年)二月八日、江戸町奉行は、そのことを老中にうかがいをたて、老中はこの意見を受入れました。

さらに老中は、もっと調査をすすめて、意見をだすよう、町奉行に命じました。

けれども、江戸町奉行がおそれたことは、外国人が抗議してくるのではないか、ということでした。

「彼らは、条約にきめられた自由貿昜とはちがう、そういうかもしれませぬな。」

「それならば、いっさいの品物について江戸まわしとするりではなく、しばらくは、大切な品物だけを江戸まわしとして、ようすをみたうえ、つぎのてだてを考えたらいかがでござろう。

そうすれば、品物の種類もわずかで、いったん江戸へまわし、それから横浜までまわすまでのことで、貿易のやりかたがかわるわけではござらぬ。

そういって、外国人に納得させることができるのではござるまいか。」

「それは名案、賛成いたしましょう。」

「まさに、そういたすのがよろしかろう。」

こうして、幕府は、閏三月十九日に、雑穀・呉服・生糸・みずあぶら・蝋(ろう)を江戸まわしにするという、五品江戸まわし令をだしました。

江戸の糸問屋たちは、おおよろこびでした。

「このたび、ご公儀(幕府)では、五品江戸まわし令をおだしくださって、私たち、江戸の問屋仲間の難儀をおすくいくださいました。

そこでさっそく、これからのちの商いについての取決めを行い、お奉行所へおとどけする必要がございます。

つきましては、問屋仲間のおのおのがた、いろいろご意見もおありでしょう。どうぞ、意見をおだしください。」

「今後、私どもの糸問屋としましては、共同で横浜に出店をつくり、横浜へはいりこむ荷物をしらべてから、横浜の貿易商へ売りさばくことにしてはいかがでしょうか。

そうすれば、私ども問屋の目をかすめて横浜へはいりこむ品物を、おさえることができます。」

「それはよい。私ども問屋は、ご公儀のお力をうしろにいただいているのですから、そのようにして、五品江戸まわし令をゆきわたらせなくてはなりますまい。」

「それに、これまで貿易商からは口銭(こうせん、手数料)はとっていましたが、これからはあらたに荷をあらためるのですから、検査料をとるのが当然です。

また、積立金をとって、荷物をしいれる前貸金にしたらよいとおもいます。」

「それはよいお考え。さっそくお奉行所へ申し出ましょう。」

糸問屋は、これらを「商法おうかがい」として、町奉行所にさしだしました。

米問屋・呉服問屋なども、これにならいました。

こうしたことが実行されれば、江戸の問屋の力はいっそう強くなりますが、問屋以外の商人にとっては大変なことです。

「そんなばかなことがあってたまるか。」

横浜の商人たちは、いっせいに反対しました。

閏(うるう)三月二十九日、江戸の糸問屋の代表四人は、横浜商人五十余人とあい、「商法おうかがい」を発表して、話合いをしたいと申入れました。

けれども、彼らは、さんざんなめにあいました。

「お上の威光をかさにきて、我々の商売をおさえようとするとは、何事だ。」

「いままでどおりの商売をつづけるべきだ。」

なかには、場合によっては賛成してもいい、という商人もいます。

「糸問屋のとる口銭を少なくしてほしい。」

けれども、ほかの商人からどなられて、小さくなって、ひっこむありさまでした。

このように、横浜商人がつよい態度をとったのは、自分たちが死ぬか生きるかの問題だったからです。

それともうひとつ、江戸の問屋のうしろに江戸町奉行がいるのと同じく、横浜商人のうしろにも、神奈川奉行や外国奉行がいたからです。

神奈川奉行や外国奉行は、江戸の町奉行のとりしまりをうけている江戸の問屋が、自分たちのとりしまっている横浜へきて、貿易について口出しをするのでは、立場がなくなってしまいます。

横浜商人たちの江戸の問屋にたいする反対がつよいので、この反対をおさえたならばどんな混乱がこの横浜におこるかわからないとおそれていました。

江戸の糸問屋の代表は、やむをえず、江戸にひきかえしました。

江戸の町奉行も、神奈川奉行や外国奉行のてまえ、表面にでることはさしひかえました。

そして、糸問屋には、とうぶんのあいだやすい口銭(こうせん)で売りわたすようにと命じました。

ところが、四月になって横浜の商人は、江戸から入荷した生糸は、いっさい外国に売らない、ときめました。

外国人が生糸を買いたいといっても、江戸の問屋がたくさんの口銭をとり、原価が高いので、これまでどおりには、売れないというのです。

「なかなか、うまいことを考えたもんですなあ。」

と、一人が感心していいました。

「なに、むこうがご公儀(こうぎ、幕府)をかさにきようとするなら、こっちも異人を利用する。お互いさまですよ。」

こまった外国商人は、幕府にたいして、強く抗議するようになるだろうというのです。

これには、糸問屋もよわってしまいました。町奉行からは、矢のようなさいそくです。

とうとう、五月一日になって、糸問屋の代表二人、か横浜にむかいました。

それといれちがいに、二日、横浜商人の代表のうち、郡内屋四郎左衛門の代理人、清兵衛が江戸にやってきて、糸問屋の代表に、面会をもとめました。

「このまま、お互いににらみあっていても、きりがありませんね。そうでしょう。」

と、清兵衛がいいました。

「どうでしょうかな。

江戸問屋のほうから、おもなものが川崎か神奈川まででむき、横浜商人側からも代表がそこまでいく。

そこで話合うしか、手がないのじゃありませんか?」

清兵衛は、さらに、さきをつづけました。

「もっとも、これは横浜商人全体の意見ではなく、この清兵衛一人の考えですがね。

けれどもあなたがたのほうでご承知くださるなら、この清兵衛、横浜のほうは、なんとか手をうちましょう。」

「それは願ってもないこと。私どものほうでも、すでに二人の代表を先発として、横浜へむけてあります。

なんとか、ひとつ、おほねおり、いただけないものでしょうか。」

七日。さらに、糸問屋の代表四人が横浜にでかけ、九日から十二日まで、横浜商人の代表とあい、江戸問屋は口銭をとらないときめました。

横浜側はまた、つぎのように主張しました。

糸問屋は横浜に店をださず、そのかわり神奈川宿軽井沢または芝生村に検査所をもうけ、ここに横浜商人一人が出席して、共同でとりしまる。

横浜では、横浜商人が検査所をもうけ、ここに糸問屋一人が出席して、共同でとりしまる。

「それは、町奉行にうかがわなくては、きめられません。」

「だめならば、私どもは、あすからでも、商売を休むことにいたしましょう。」

江戸にかえった糸問屋から、報告をきいた江戸の町奉行は、ついに横浜商人の主張を認めました。

五品江戸まわし令は、かたちだけのものとなってしまいました。

これをしった横浜商人たちは、さかんに祝杯をあげました。

しかし、そのころ、生糸の値段だけでなく、物価はどんどんあがりつづけていました。

桐生や西陣だけでなく、生糸の買いあさりでてんてこまいをした村々でも、一揆やうちこわしが激しくなろうとしていました。

世の中がかわるかもしれないという空気が、ますます強くなっていたのです。

106

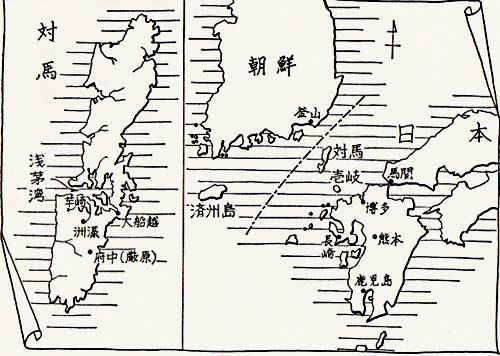

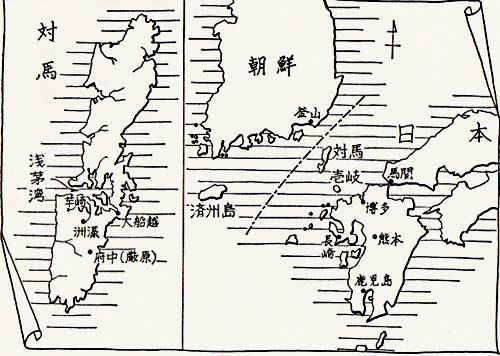

6 対馬にロシアの軍艦がきた top

① ポサドニック号あらわれる

|

|

|

朝もやをついて、ぬっと姿をあらわした黒船に、対馬の漁師たちはびっくりしました。

「なんだ、あれは?」

「でっかい船だなあ。」

「黒船だぞ。帆柱が三つもある……。」

三本マストで、へさきがぐっと空につきだしています。全く異様な姿です。

おまけに砲門がぶきみに周囲をにらんでいます。一八六一年(文久元年)二月三日のことでした。

この黒船は、ロシアのポサドニック号、シナ艦隊の軍艦でした。

ロシアは、皇帝がたくさんの軍艦をもってあちこちに手をのばしていましたが、一八五六年に、イギリスとクリミア半島で戦って負けてからは、とくに東洋に進出しようとしていました。

そして、そのころ、日本ではロシアのことをオロシャとよんでいました。

ここ対馬は、北九州と朝鮮をつなぐとび石のひとつです。

ここをおさえれば、日本や朝鮮を中心として、東アジア全体ににらみをきかせることができるのです。

対馬は大切な島でした。

対馬はいまは、大船越とその北につくられた掘割でふたつの島のようになっていますが、元々はひとつの島でした。

この掘割のあたりを中心に、ちょうど二本の腕でだかれたようにしてできているのが浅茅(あそう)湾です。

浅茅湾のせまい瀬戸(せと、海峡)を漁船がとおりぬけていくさまは、まるで美しい絵をみているようでした。

ポサドニック号は、いきなりその浅茅湾のなかに乗入れてきたのです。そして。

「船が破損したので、修理させてほしい。」と申し出ました。

対島藩では、役人を派遣して、ポサドニック号の艦長と話合い、船の修理は認めましたが、どこで修理するかとしうことでは、なかなか話がまとまりませんでした。

というのも、ポサドニック号が要求する場所は、いずれも軍事上、重要だと考えられるところだったからです。

すると、ポサドニック号は、錨をあげて浅茅湾のなかをのりまわし、三月四日には、芋崎のすぐさきにやってきて、ボートをおろしはじめました。

「あっ! 小舟をおろすぞ。」

「ひとつ、ふたつ、三つ、四つ。」

「おい、こっちへくるぞ!」

「こりゃ、どえらいことになったぞ。」

さっそく、漁師や百姓たちは、家族をよび集め、安全な場所へのがれはじめました。

「エイ、ホウ。」「エイ、ホウ。」

ボートは、ぐんぐん岸にちかづいてきました。ロシア軍艦の水兵たちは、手に手に鉄砲をにぎっています。

岸へつくと、五十人ほどの水兵たちが、ドサドサとおりてきました。

きゅうをきいてかけつけた三人の対馬藩士は、両手をひろげて、水兵たちをとめにかかりました。

「まってくれ!」

「かってなことをしてもらってはこまる。」

けれども、金モールを肩にのせた指揮官らしい軍人は、いっこうに平気です。

水兵に、なにか命令をしています。

水兵たちは、もってきた斧で、海岸の木をどんどんきりはじめ、その木で小屋をたてはじめたのです。

「これは大変だ。殿におしらせしなければ――。」

「いったい、どういうことになるのだ。」

藩士たちは、馬にむちをあて、城のある府中(いまの厳原=いずはら)へいそぎました。 |

|

ビシッ、ビシッ。むちはやすみなしに馬の尻を叩き、馬はすなけむりをあげて、南へ、南へとはしりつづけました。

「申上げます。」

城についた藩士たちは、目を血ばしらせ、肩で息をしながら報告しました。

「殿。オロシャの船は芋崎にあらわれ、 五十ほどが小舟にて上陸し、小屋をたてはじめました。」

対馬藩主、宗対馬守義和をはじめ、家老たちの顔色がさっと変りました。

義和は、家老だちと、ひたいを集めて相談をはじめましたが、あまりのことでよい知恵がうかびません。

「戦いになっては大変だ。黒船には、大砲がいくつもつんであるというではないか。」

義和は、このときちょうど五十歳でした。頭には、めっきり白髪がふえています。

黒船に決戦をいどむ勇気とてありません。とにかく、将軍に報告する今年か、考えがうかびませんでした。

「オロシャの軍艦があらわれ、修理を申し出ていましたが、このたび水兵どもが上陸して、対馬の土地はあぶなくなりました。

つきましては、領地の半分の広さでもよいから、九州あたりのどこかに移らせていただきたくぞんじます。

おねがいいたします。」

このような手紙をかき、将軍家茂のところへ、早飛脚をとばせました。

宗氏は自分の家の安全しか、考えていなかったのです。

一方、ポサドニック号の艦長ビリレフは、上陸した兵士に命じて、対馬藩の家老たちと交渉させました。

「藩主とじきじきあって話をしたい。芋崎の土地を、ロシアに永久にかしてほしい。」

けれども、交渉がはかばかしくいくはずはありません。

「将軍さまのお許しがありませんので、藩主は、おあいするわけにはまいりませぬ。」

これが対馬藩の、ただひとつのこたえでした。

② 安五郎の戦死 top

四月十二日になりました。

ポサドニック号は、まっさおな海に白波をけたてて、東へむかい、せまい瀬戸(せと)を次々にくぐりぬけ、大船越(おおふなごし)まですすみました。

大船越から城下町府中へは、わずか十キロメートルです。ここを占領されれば、大変なことになります。

やがて、ボートがあろされました。一せき、二せき、三せき……。ロシア兵はボートから、上陸をはじめました。

一方、大船越の百姓や漁師たちは、手に手にくわやかま、それに漁船の櫂(かい)をもって、家をとびだしました。

ロシア兵の侵入をふせごうと、みんな決死のかくごでした。

ターン、ターン、ターン。

ロシア兵がもつ銃のつつさきから火をふきました。けれども、はじめはおどしの発砲でした。

「村に一歩もいれるなっ!」

「オロシャをやっつけろ!」

まっさきにとびだしたのは、大船越の百姓、安五郎でした。

安五郎は雑木や雑草をやきはらってつくる、わずかな焼畑をたがやして、妻とおさない子供の三人ぐらし。

くる日もくる日も、麦とさつまいものおかゆという貧しいくらしでした。

ただでさえ貧しい安五郎が、このわずかな畑をとられては、妻や子供をやしなっていくことができません。

安五郎は、村人の先頭にたって、上陸してきたロシア兵にたちむかいました。

「あの男をうて!」

金モールの指揮官が兵士に命じました。

ロシア兵の銃口が、安五郎のむねをねらっていっせいに火をふきました。

ダ、ダ、ターン。

「あっ!」

安五郎は、むねをおさえてたおれました。まっかな血が、安五郎の指をつきぬけてふきだしました。

ハッとひるんだ村人のなかに、ロシア兵が突進してきました。

そして、二人の水兵が、一人の百姓の手を両側からつかんで、てあらくボートへひっぱっていきました。

「おい、まてっ!」

そのとき、べつの一人の百姓がとびだし、ロシア兵をおいかけました。 |

|

ボートにとびこんで仲間をすくおうとしたのです。

けれども、多勢に無勢、とうとう彼も、捕虜になってしまいました。

ロシアの水兵たちは、いさましい百姓や漁師たちの抵抗にあって、それ以上すすむことができませんでした。

そして、ポサドニック号めざして、ボートをこぎました。

自分たちの生活をまもるために、村の危機、対馬の危機をすくうために一命をなげうった安五郎の遺体は、村はずれの丘のうえに、手厚くほうむられました。

村人は、安五郎の墓のまえにひざまづいて手をあわせ、復讐をちかいました。

この大船越の戦いのようすは、すぐに藩主、宗義和のもとに報告されました。

義和は、いそいで藩士たちを城に集め、おごそかにもうしわたしました。

「オロシャ兵たちが攻めてきた以上、もはやだまっておるわけにはまいらぬ。

しかし、いちおうこのことは江戸表へしらせ、ご公儀(幕府)の指示をあおがなくてはならぬ。

鎌倉いらい六百年の宗氏の存亡ここにきまる大事ゆえ、いざというときは、たとえ兵馬はたりず、兵糧にとぼしくとも、対馬の国じゅうをあげて身命をなげうち、家名をけがさぬように戦ってくれい。」

家老たちや、身分の高い藩土たちはおろおろしていました。

百姓や漁師たちは、黒船がやってきてからの一、二ヵ月の間に、日頃いばっている殿さまや家老たち、府中の城下の武士たちが、すこしも頼りにならないことをしりました。

「お城下のさむらい衆は、これまでなにもしてくれないではないか。こんなときのためのおさむらいではないか。」

「腰の大小は、なんのためのものじゃ。」

「全くこしぬけばかりだ。やつらの指図はうけぬわい。」

そして、浅茅湾沿岸の村々では、あっちでもこっちでも、よりより集って、いざというときのことを話合いました。

「みなの衆。オロシャの水兵どもを、一人たりとも村のなかにいれるでないぞ。」

「三平。おまえはあす、一本松の丘に見張りにたて。」

「与助。おまえはな、のらへでるときにゃ、いのししがりの火縄銃をもっていって、畑のふちにおいておけ。」

「年寄り、女、子供は安全なところに避難させねばならぬ。

とりあえず身のまわりのものをもってお寺へ集ってもらおう。

和尚さま、ひとつよろしくおたのみもうします。」

そして、日頃から村にすんでいる郷士たちとともに、村のまわりをかためました。

③ 幕府の使者 top

大船越の戦いのあと、あたりまえのことながら、交渉ははかばかしくいきません。

艦長のビリレフは、ポサドニック号の甲板のうえを、おりのなかのクマのようにいったりもどったりしています。

そして毎日毎日、使いを芋崎の見張所へおくりました。

使者がもっていった手紙には、つぎのようなことがかいてありました。

「イギリス人が、この島を占領しようとしているので、そのまえに話をつけたいと考えている。

たとえ芋崎付近のわずかな土地でもよいからかしてはもらえないだろうか、藩主宗義和さまと直接あって、話をしたいと考えている。」

けれども藩主は、

「ご公儀のさしずなしで、土地を貸すわけにはいきませぬ。直接面会するなどもってのほかでござる。」

と、断わりつづけました。

村人たちの気持のもりあがりに、ささえられていたのです。

そうこうしているうちに、五月七日になりました。

幕府から、外国奉行の小栗豊後守(ぶんごのかみ)忠順がやってきました。

小栗忠順(おぐりただまさ)をのせた船が府中の港につくと、藩主宗義和をはじめ、家老やおもだった藩士たちがそろってでむかえました。

そして、これ以上のもてなしはできないほどの、いたれりつくせりの接待をするのでした。

「芋崎の付近はオロシャの領分とかわらないありさまでございます。

このまま黒船がいすわりますれば、その領分はしだいにひろげられることは、火をみるより明らかでございます。」

地図をひろげ、扇子でさししめしながら説明します。

「小栗殿には、よくよく実情を上さまはじめご老中に申上げてくださりませ。」

宗義和は、ふかぶかと頭をさげるのでした。

よく日。小栗忠順は、艦長ビリレフとあうために、ポサドニック号にでむきました。

「対馬は日本の領分。お引きとりねがえますまいか。」

しかしビリレフは、それにはこたえません。

『これは、ロシアからもってきたウオトカという酒です。どうぞめしあがってください。』

グラスがすすめられました。

こんな毎日をおくって、小栗忠順は、五月二十日に対馬をさりました。

浅茅(あそう)湾の沿岸の村々は、日夜をわかたず、海岸のまもりをかためています。

夜になるとかがり火が、むこうの丘、こちらの丘に、もえつづけました。

筑前国田代(佐賀県田代町)にある対馬藩の飛地から、百姓三百人が小舟にのりこみ、玄海の荒波をこぎわたって応援にやってきました。

百姓や漁師たちの意気は、ますますあがってきました。

これでは、ロシア兵たちも、うかつに手がだせません。にらみあったままです。

けれども、ロシア兵たちは、芋崎にある対馬藩の見張所にたいしては、強腰でした。

彼らの生活に必要な物資を要求するのです。

「酒をだせ。食糧をよこせ。」

そして、ときにはこんないいがかりまでつけてきました。

「牛が八頭死んだ。これはきっと、百姓どもが毒殺したにちがいない。かわりの牛をよこせ。」

藩の役人たちは、万事ことなかれで、下手にでるばかりでした。

ビリレフは、再び藩主にあいたいと申入れてきました。

「あうわけにはまいらぬ。」

例によって、申入れをはねつけたところ、ロシアの使者は、小栗忠順がビリレフにあたえた、藩主宗義和(そうよしかず)との面会を許可するという書付けをしめしました。

義和は、頼りにしていた幕府の役人に、見事うらぎられたことをしって、残念がりましたが、それはあとの祭でした。

藩主はやむをえず、艦長ビリレフとあうことにしました。

五月二十五日、ビリレフはあらたにやってきたロシア船にのって、府中へやってきました。

そして、よく二十六日、藩主の中屋敷で、藩主と船長の会見が行われました。

「私が対馬藩主、宗(そう)対馬守義和(よしかず)でございます。」

「私がロシア帝国シナ艦隊ポサドニック号艦長のビリレフでございます。」

こうして、互いに名乗りあうと、

「本日の会見はこれまで。」

と、宗義和は、そうそうに供の武土たちをひきつれて、城へとかえってしまいました。

彼は、会見をあくまで儀礼的なものでおわらせてしまおうとしていたのです。

そして、その後は、「江戸表より土地をかすことの許可はでない」の一点ばりで、ビリレフのあいたいという申入れをはねつけつづけました。

④ ロシア艦さる top

七月になりました。ある日のことです。

ボートにのった七人のロシアの水兵が、芋崎から入江をさらに南にくだり、州藻(すも)村に上陸し、府中の方向へとすすんできました。

どんな乱暴をされるかもわからないと、女や子供今年よりは、南へ南へとにげました。

一方、急をしらされた若者たちは、ぞくぞくとやってきました。そして、たちまち三、四十人。

「かえれーっ。」

「ここにわしらの土地だ。とっととひきあげろ。」

手に手にかいをもって、ロシア兵たちをぐるりと、とりまきました。

玄海のあらなみにきたえた若者たちの肌は、赤銅色にひかっています。

朝の太陽の光を背に、男たちは櫂(かい)をもって身がまえました。

「ざまあみやがれ。今度きたらただじゃあ、かえさないぞ。」

にげかえるロシア兵に、若者たちはさけびました。自分たちの土地をまもるために、命をなげだして侵略をふせごうとする百姓や漁師たちのまえに、ロシア兵は、すごすごと、尻尾をまいた負け犬のようでした。 |

|

ここは江戸のはずれの品川の東禅寺。イギリスの公使館となっている寺のおくまった一室で、イギリス人が二人、ひそかに話合っていました。

一人はイギリス公使オールコック、もう一人はイギリスのシナ(中国)艦隊司令長官ホープ提督でした。

よく七月九日、オールコック公使は、ホープ提督をともなって、老中安藤信正をおとずれました。

信正はその前の年に大老井伊直弼がころされたあとをうけ、老中筆頭となり、幕府の外交責任者となっていました。

「ご老中。ロシアは対馬の土地を占拠しようとしています。いかがされるおつもりですか。」

オールコックはきりだしました。

「じつは、それがしも頭をいためておりますが、手のうちようがござらぬ。」

「このまますておいては、いつ農民が反乱をおこすかもしれませんぞ。

さきごろから、中国南部で農民が反乱をおこしていることを、あなたもおききおよびでしょうが……。」

そういわれて、信正はハッとしました。

アヘン戦争いらい、外国からは圧迫されつづけ、清朝政府は外国にペコペコしながら、国内の民衆には乱暴な政治をしていました。

それにたえかねて農民が、「太平天国」を合言葉に反乱をおこしていることは、信正の耳にもはいっていました。

「どうです。幕府がロシアをおいはらう決心ならば、わがイギリスの力をおかししましょう。

このホープ提督を対馬に派遣し、ロシアの軍艦をおいだしてみせましょう。」

このことばに、安藤信正は、とびつきました。

「よろしくおねがいいたします。」

この安藤とオールコックの密談で、はなしはきまりました。

ホープ提督は、オールコック公使の命をうげ、軍艦二せきをひきいて対馬にむかいました。

二隻のイギリス軍艦は、七月二十三日に芋崎沖に姿をあらわしました。

そして、ロシアの軍艦に、一通の手紙を渡しました。

「ロツアの軍艦が対馬にいることは、条約違反である。開港場は神奈川(いまの横浜)、長崎、函館、新潟、兵庫(いまの神戸)の五港とさだめられている。そうそうに対馬をたらさられたい。

イギリス、シナ艦隊司令長官ホープ

ロシア、シナ艦隊司令長官リカチョフ殿」 |

芋崎沖にとどまっているポサドニック号とその乗組員のために、ロシアの船はたびたび対馬へやってきました。

司令長官の命令をつたえたり、物資を補給したり、報告書をうけとったりしていたのです。

イギリスのホープ提督の手紙は、すぐさまビリレフ艦長から使いの船をとおして、リカチョフ司令長官のてもとにとどけられました。

この手紙をよんだリカチョフは、数年まえのクリミア戦争で、ロシアがイギリスにやぶれたことをまざまざと思い出していました。

残念でしたが、ポサドニック号のひきあげ命令をださないわけにはいきませんでした。

こうして、八月十五日、ポサドニック号は、対馬の地をはなれていきました。

村人たちは、芋崎の海辺にたって、よろこびの声をあげました。

「おれたちの土地は、おれたちのものだ!」

しだいに小さくなっていくポサドニック号の三本マストをにらみつけながら、村人たちはこの半年あまりの苦しい戦いをかみしめるのでした。

大船越の、浅茅湾をみおろす丘のうえでは、安五郎の妻や子供が、安五郎の墓に、ロシアの軍艦がたちさっていったことを報告していました。墓にそなえられた野菊の花の黄色が、あざやかでした。

top

**************************************** |