|

****************************************

Index 幕府をたおせ(その一 その二 その三 その四 その五)

|

幕府をたおせ(その四)

10 京都をおわれた長州藩

① 将軍の上洛

② 攘夷祈願の行幸

③ 外国船の砲撃

④ 八月十八日のクーデター |

11 狼のむれ

① 新撰組の誕生

② 壬生浪

③ あかるにでた大きなたくらみ

④ 池田屋事件

12 百姓・町人の軍隊

① 黒船の復讐

② 高杉晋作

③ 白石屋の応援

④ 奇兵隊 |

10 京都を追われた長州藩 top

① 将軍の上洛

「下にーっ、下にーっ。」

さきばらいの武土の声もおごそかに、これまでに見たこともないような大行列が、東海道を西へすすんでいきます。

これは、第十四代将軍徳川家茂(いえもち)が、約三千人の家来たちをひきつれて、京都へむかう大行列でした。

一八六三年(文久三年)二月のことでした。

「公方さま(将軍)がご上洛(じょうらく、京都へいくこと)なさるそうだ。」

「公方さまのご上洛か。世の中もかわったものだなあ。」

東海道の町や村では、将軍上洛の話でもちきりでした。

江戸の将軍が京都へいくというのは、約二百三十年もの昔、三代将軍家光いらいのことでした。

大名行列にはなれている東海道筋の人々にとっても、このものものしい三千人の将軍上洛の大行列には、なにか異様なものを感じないわけにはいきませんでした。 |

|

今年、ようやく十八歳になった将軍家茂は、かごのなかで、苦虫をかみつぶしたような顔をしていました。

なんど思いだしても、腹のたつことでした。

孝明天皇の勅使として、三条実美(さねとみ)というわかい公卿が江戸にやってきたのは、昨年十月のことでした。

三条は、

「攘夷(じょうい、外国をうちはらうこと)を行うこと。天皇の警備のための兵をつくること。」

という朝廷の命令を幕府につたえ、その実行をせまったのです。

幕府では、これまでにない政治上の要求をもってきた勅使にめんくらいました。

そして、朝廷の命令をうけるかうげないかで、議論がわきたちました。

けれども、十二月には、

「天子さまのご命令をおうけして、攘夷をおこないます。」と、こたえなければならないはめにおちいりました。

「攘夷を行うとなれば、いつ、実行にうつされるのですか。また、どのような方法で……。」

三条の追及は、なかなか手きびしいものがありました。

「どのように実行にうつすかは、ただいま返答はいたしかねます。

その方法などは、公儀(幕府)におまかせください。

いずれ相談いたしまして、くわしく決定したうえで上洛し、ご報告させていただきます。」

幕府は、くるしまぎれの返事をしたのですが、ともかく攘夷を約束させられてしまったのです。

家茂は、その日のことを思いだしているのでした。

だが、攘夷を約束したものの、外国とは正式に条約をむすんでいるのですから、そう簡単に、

「何月何日から条約を無効にする。日本からでていかないと、うちはらう。」

というようなことはいえません。だから幕府としては、攘夷の計画などなにもできていません。

けれども上洛するといったいじょう、京都へいかないわけにもいきません。そこで、

「京へのぼったうえでなんとかしよう。」

と、江戸を出発してきたのでした。

② 攘夷祈願の行幸 top

三月四日、将軍の一行は京都につき、二条城にはいりました。

よく五日、孝明天皇は、将軍家茂に詔勅をあたえました。

それはつぎのような内容でした。

「将軍として、これまでどおり政治をおまかせします。しっかりやってください。攘夷の成功を祈っています。」

家茂はこれをみて、

「べつにこれまでと、変りはないな。」

と、おもいました。だが三条実美たちは、

「将軍にまかせるのは、攘夷だけだ。」

と考え、はやく攘夷を実行させるための計画を考えはじめました。

「将軍は、攘夷の計画など、もってはおらぬようだのう。」

「さよう。いかがすれば攘夷をするようになりますかな。」

「そうだ。天子さまにしたがって、攘夷祈願をさせてはどうでしょうか。」

三条は、まさに名案だといわんばかりの口ぶりではなしはじめました。

「天子さまが御所からおでましになって攘夷祈願をなさるのです。

天子さまが御所からおでになるのは、二百年このかたなかったことです。

これだけでも、攘夷がいかに大切なことか、都じゅう、いや日本じゅうの人々にしらせることになりましょう。

この行幸には、関白殿や大臣はもちろん、将軍や諸大名までがしたかえば、人々にはかりしれない感激をあたえることになりましょうぞ。」

いっきにここまではなして、集った公喞たちを、ぐるりとみわたした三条は、すっかり興奮しています。

「行幸さきは賀茂の社(かものやしろ)、日ははやいほうがよろしいでしょう。

三月十一日は吉日(きちじつ、よい日)です。いかがでしょうか。」

こうして、攘夷祈願のための加茂神社行幸(ぎょうこう)が行われました。

将軍家茂も、それにしたがわないわけにはいきません。

このことは、尊王攘夷派の人たちをおおいによろこばせました。

だが、このことがあってからも、将軍はいっこうに攘夷の命令をだしません。

三条たちは、いまかいまかと、まっています。

「いったい、なにをぐずぐずしているのであろうか。」

「さよう。こうなりますと、さらに手をうたねばなりますまい。」

「まえの加茂の社への行幸は、ただ祈るだけであったのう。

さらに、それを強く打ち出す方法は、ないものであろうかのう。」

「天子さまに、攘夷の宣言をしていただき、それに将軍も従うというのはいかがなものであろうか。」

「名案じゃ。それに、攘夷のための節刀(戦争をするときに将軍にあたえる刀)をさずけるというのはいかがかな。」

「ますますよい案じゃ。して、攘夷の宣言をするとなると、行幸さきは、石清水(いわしみず)八幡の社がよいであろう。」

こうして四月十一日に、軍神(戦争の神さま)をまつる石清水八幡宮への行幸がきまりました。

四月十一日の朝になりました。

「もうしあげます。ただいま将軍家茂公のご名代(みょうだい)が到着なさいました。」

「なに、名代……。」

三条はしまったと思いましたが、名代でもともかく将軍が従うという形にはなるのだから、と考えました。

「お通し申すように。」

三条のまえにあらわれたのは、かつて家茂(いえもち)と将軍職をあらそった一橋慶喜(よしのぶ)でした。

「昨夜、家茂公はか、ぜをひきまして高熱を発し、本日の行幸にお供ができなくなりました。

そこでわたくし慶喜が、名代としてお供させていただきます。」

うやうやしく頭をさげての断わりに、三条も笑顔でこたえました。

「それはおきのどくです。さぞや、おつかれになっていたのでしょう。

それにしても、この春ののどかな時節に、京へこられてご病気とは……。」

行幸の行列は、石清水八幡宮の入口ヘさしかかりました。そのときです。

「うーん、うーん。」一橋慶喜が、おなかをおさえてうなりはじめました。

「いかがなされましたか。」

「きゅうに腹にさしこんでまいった。……いや、さわがずともよい。すこしやすめばなおるであろう。」

三条は、やられたと思いました。だが、かれの腹痛がなおるのをまってもいられません。

やむをえず、一橋慶喜をのこしたまま、参拝が行われました。

こうして将軍はこないし、名代もかんじんな攘夷の宣言、節刀授与のときにはいないというわけで、石清水八幡宮での計画は失敗してしまいました。

けれども、三条たちはしつこく攘夷をせまりました。

将軍は、はやく江戸へかえろうとしましたが、朝廷ではなかなかゆるしてくれません。

将軍は、四月二十日に、ついに、「五月十日をもって攘夷をおこないます。」と、こたえなければならなくなりました。

そして幕府は、大名たちに、

「五月十日を攘夷開始の日とする。ただし、外国よりせめてきたときだけ、外国をうちはらうように。」

とつたえました。

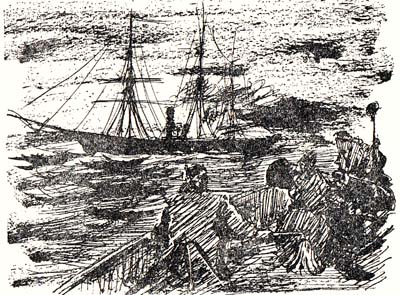

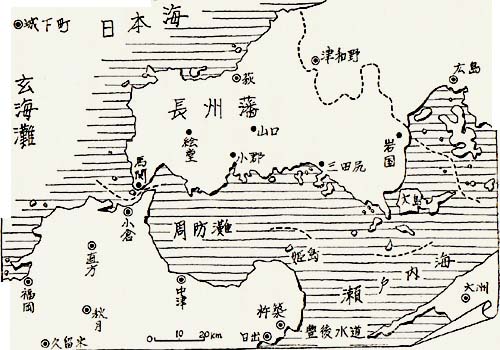

③ 外国船の砲撃 top

五月十日になりました。

ここは長州(長門国、山口県)の馬関(ばかん、下関市)です。

長州藩は尊王攘夷運勁の先頭になってきたのですから、長州藩士たちは、この日を手ぐすねひいてまっていました。

そこへ、長州藩の軍艦、庚申(こうしん)丸も入港してきました。

「これで庚申丸に癸亥(きがい)丸、わが藩じまんの軍艦二隻がそろうたぞ。」

「はやく黒船がとおらぬかな。」

「さきほど、三田尻からやってくる途中、黒船が一隻停泊しているのをみかけましたが。」

「よし、手はじめにそれをやっつけよう。」

こうして久坂玄瑞の号令のもとに、二隻の軍艦は夜明けにはまだ間のある海上に、黒船をめざしてでていきました。

くらくても、このあたりの海は、長州藩のものにとっては、自分の庭のようなものです。

たちまち、アメリカ商船ペムブローダ号をみつけ、これに大砲をうちこみました。

突然の砲撃に、ペムブローブ号はあわててにげさりました。

「ワッハッハッ、我々の攻撃におどろいて、一発もうちかえさないでにげおったわい。」

これに気をよくした長州藩の武士たちは、五月二十三日にはフランス軍艦キンシャン号を、ついで二十六日にはオランダ軍艦メジュサ号を砲撃しました。

キンシャン号は、突然の砲撃におどろいて、ボートをおろして理由をきこうとしましたが、それもできずに玄海灘ににげさりました。 |

|

またメジュサ号は、メインマストをおられ、死者四人、重傷者五人の被害をだして、やっとのことで関門海峡をとおりぬけ、豊後水道にのがれました。

長州藩では、こうした外国船への攻撃が、外国との関係にどのような影響をおよぼすかを考えずに、勝った勝ったとおおよろこびをしていました。

長州藩の攘夷決行のことは、たちまち日本じゅうにつたえられました。

「馬関で長州の軍艦が、アメリカの船を砲撃したそうじゃないか。」

「なんでも、アメリカだけじゃなくて、フランスやオランダの軍艦もやったそうだ。」

京都では、この話でもちきりでした。

三条実美ら攘夷を主張してきた公卿たちは、おおよろこびです。

「ゆかい、ゆかい。やっとわれらの努力も実をむすびましたのう。」

「三条さま。朝廷より長州藩にたいして、おほめの言葉があってもよろしいのではありますまいか。」

「さようです。命令どおり攘夷をおこなったのですから、他の諸藩もみならってもらわねばなりませぬ。」

朝廷からは、さっそく長州藩にたいして、おほめの言葉、かつたえられました。

尊王攘夷派の力は、ますますつよくなりました。なかには、

「天子さま、がみずから政治をおこなって、攘夷をおしすすめたほうがよい。」

というものまででてきました。

そして、ついに八月十三日には、三条らを中心とする公卿たちのはたらきかけが成功して、

「攘夷祈願のために、大和(奈良県)に行幸する。そののち天皐が攘夷の軍をあげるために、伊勢神宮に参拝する。」

という詔勅(しょうちょく)がだされたのです。

けれども、いかに攘夷には賛成であるといっても、天皇みずからこれを行うということには、反対するものもすくなくありません。

じつは、孝明天皇自身が反対でした。

これをしった公武合体派(朝廷と幕府の協力のうえに強力な政治をしていこうとする考えかたをする人たち)の有力者である京都守護職、会津藩主の松平容保たちは、ひそかに孝明天皇や中川宮と相談して、三条実美ら攘夷派の公喞たちを、朝廷からおいだし、長州藩を京都からしりぞける計画をすすめました。

――八月十八日の朝はやく、中川宮をはじめ松平容保、京都所司代で淀藩主の稲葉正邦、それに公武合体派の公卿が御所へいく。

武装した会津藩、薩摩藩、淀藩の藩兵が御所にはいって門をとじ、警備にあたる。

召集されていないものは、だれも御所にはいれないようにする。――

こんな手はずを考えました。

④ 八月十八日のクーデター top

「ダーン。」

腹のそこにひびくような大砲の音が、夜明けまえの京都の人たちをおどろかせました。

一八六三年(文久三年)八月十八日の午前四時ごろです。

「なんやなんや、ちかごろは人殺しだ、さらし首だと、いろいろぶっそうな事ばかりやが、いまの大砲はこれまたいったいなんやろうなあ。」

「いくさにならなければいいがなあ。」

ねぼけまなこをこすりながら、あわててそとへとびだしてきた町の人たちは、なにがなにやらさっぱりわかりません。

そこへ、早耳伝吉といわれている男がやってきました。

「やあ、いいとこへきたな。いまの大砲のおとはなんや?」

「くわしくはわかりませんけどな、御所でなにやらおこったそうです。」

と伝吉は、得意そうにいいました。

「ほう、御所で、ねI。」

「いくさではないのかいな。」

「いくさにはならんようですなあ。」

「そんなら、わたしらにあまり関係ないわ。」

人々は、ほっとして家へもどっていきました。

「大変でございます。」

さっきの砲声で目をさましていた三条実美は、むっくりとおきあがりました。

「なにごとだ。」

「御所が、御所が、大変でございます。」

おつきのものは、いまにも泣きださんばかりのこえで、やっとこれだけいいました。

「なに、御所が……。」

三条は、ふと、いやな予感がしましたが、「そんなことはない」と自らうちけすようにつぶやくと、いそいで参内(御所へいくこと)の準備をしました。

御所の門は、すべてかたくとざされていて、武装した会津、薩摩、淀などの藩兵がかためています。

「三条実美が参内してまいりました。門をあけてくだされ。」

声をかぎりにさけびますが、門はかたくとざされたままでした。

そこへ、ぞくぞくと公卿たちがやってきました。

三条西季知(すえとも)、沢宣嘉(のぶよし)、東久世通禧(ひがしくぜみちとみ)、四条隆謌(たかうた)、錦小路頼徳(にしきこうじよりとみ)、壬生基修(みぶともなが)ら、いずれも攘夷派の公卿(くぎょう)でした。

彼らは、長州藩や勤王の志士とよばれる人たちと連絡をとりあいながら、昨日まではこの御所のなかで、尊王攘夷の目的を実現しようとしていたのです。

御所の門前でうろうろしていた三条たちのもとに、やがて、

「勅命(ちょくめい、天皇の命令)によって、参内を禁止する。」と、つたえられました。

「なに、勅命……。」

「はかられた。公武合体派のものたちに……。」

怒りにくちびるをふるわせながら、公卿たちはつぶやきました。

だが天皇を第一に考える尊王攘夷派の公喞たちは、「勅命」といわれると、それに従うよりほかに方法がありません。

あおざめた顔をこわばらせ、なかには涙さえうかべて、門前から姿をけしました。

「お姉さま、“かつぎ”をおめしください。」

「あなたは、この風呂敷づつみをもって……。」

「まあ、まあ、はだしで……。」

「どこへいけばよいのでしょう。いくさにならぬうちに、はやく、はやく。」

堺町御門ふきんの公卿屋敷は、大騒ぎでした。

この堺町御門は、これまで長州藩が警備していたのですが、けさがたから薩摩や会津の藩兵が配置され、急をきいてかけつけた長州藩兵と、門をはさんでにらみあっているのでした。

「薩摩、会津二藩の力でせめたてれば、この長州兵などひとたまりもあるまい。やってしまおう。」

薩摩、会津の藩兵たちは、きおいたっています。一方の長州藩兵も、意気ごんでいます。

「泥棒猫のような薩摩、会津になにができる。一歩でも門外へでてきてみろ。たちどころにやっつけてしまうぞ。」

門の周辺には、殺気がたちこめていました。

そのとき、長州藩にたいして、「門前からたちされ」という勅命がだされました。

勅命というのでは、尊王攘夷をとなえる長州藩はきかないわけにはいきません。

やむなく、京都の町なかをはずれ、東山のふもとの妙法院という寺にひきさがりました。

夕刻からの雨は、夜になってはげしくなりました。

妙法院では、かがり火があかあかとたかれ、朝廷から追われた三条実美ら七人の公卿をはじめ、長州藩のものなどの顔をはっきりとてらしだしていました。

総勢は、約二千六百人。ここでは、これからの尊王攘夷派の進退についての軍議がすすめられていました。

「はかりごとによって朝廷を追われたのは残念です。

かならず復讐しなければなりませぬ。

しかしまもなく、薩摩や会津のものどもが、われらをおってくるでありましょう。

われらはここでまつよりは、金剛山(大阪府)か摩耶山(兵庫県)にたてこもって戦うがよいと考えまする。」

筑前(福岡県)久留米の水天宮の神主だった真木和泉(まきいずみ)は、こう主張しました。

「いや、こうなっては、いま兵をあげることはむりです。

いったんは長州へもどって、再起をはかったほうがよいのではないでしょうか。」

長州藩士たちは、こう主張します。論議ははてません。

時間はだんだんとたっていき、八月十九日の朝をむかえようとしていました。

こうなっては、三条に最後の決断をたのむしかありませんでした。

「三条さま。三条さまのご意見はいかがでございますか。ここまで話合いましたが、結着がつきませぬ。

三条さまのご意見で、われらの進退を決定いたしたくぞんじます。」

三条は、二千六百人の顔をずっとみわたすようにしてから、やがて口をきりました。

「いま兵をあげることは、勅命にそむくことになるであろう。 天子さまは、松平容保ら公武合体派に利用されておられる。 天子さまさえとりもどすことができれば、ふたたびわれらの天下となりましょうぞ。

そのときに兵をあげ、いっきょに会津、薩摩をうちやぶればよい。 いまはやむをえない。いちど長州にしりぞき、機会をみて再挙をはかることがよいと思う。」 |

こうして、長州藩の主張どおり、三条らは長州へむかうことになりました。

夜明けをまって、三条実美ら七人の公卿は、ふりしきる雨の中を、蓑(みの)と笠(かさ)に身をつつみ、妙法院をてて、伏見街道を南へとくだっていきました。

長州藩兵たちは声もなく、そのあとにつづいて京都の町をさっていきました。 |

|

11 狼のむれ top

① 新選組の誕生

一八六三年(文久三年)二月、肌寒い中仙道を西へ西へといそぐ、奇妙な一群がありました。

みな、大小をさした男たちばかりで、そのかずは二百数十人、八つほどのダループにわかれていました。

「なんじゃろう、あのお武家衆は?」

「おう、あれか、浪士組の衆じゃ。今度公方さま(将軍)がご上洛(京都へいくこと)なさるので、ご公儀(幕府)では浪人衆を集めて京へおくり、公方さまをおまもりもうすのじゃよ。」

「じゃ、ありゃあ、公方さまの用心棒というわけかい?」

「しっ、声がたかい。ま、はやくいえばそういうことだ。」

「だがね、公方さまにはお旗本だ、ご家人だと、たくさんのご家来衆がいるというのに、なんだって、浪人の力までかりなきゃならんのかね。」 |

|

「ほら、このごろは、浪人たちが攘夷だ、勤王だとさわぎたて、ご公儀でも、もてあましているだろう。

だから、そういう浪人たちをまとめてめんどうみながらつかえば、一石二鳥というわけじゃ。

京へいけば、ご公儀にそむく連中もたんといるそうだから、それらをつぶすにゃあ、浪人衆はもってこいだろう。」

百姓は畑をたがやす手をやすめ、町人はそろばんをはじく手をとめて、この異様な浪人たちの行列を見送りながら、話合っていました。

浪士組は、江戸をたって十六日めの二月十三一日に京都へつき、そのころは町はずれたった壬生(みぶ、京都市右京区)へおちつきました。

ところがその夜、浪士組の一同は、本部となった新徳寺に集められ、全く意外なことをきかされました。

「我々が、ちかく上洛される将軍家茂公をおまもりするために京へきたというのは、名目だけのこと。

本当は、尊王攘夷のさきがけになろうとするからにほかならない。

この気持を朝廷におつたえする文章は、拙者が書いておいた。もとより一同、異存はあるまいな。」

こうたかびしゃにいって、一同をにらみまわしたのは、清河八郎でした。

庄内藩(秋田県)出身の浪人清河は、幕府の役人にとりいって、この浪士組をつくりあげた人物です。

本心は幕府をたおすことを考えていながら、幕府の手で浪士組をつくり、それを攘夷につかい、そのうえ幕府をたおすために利用しようとしていました。

幕府も浪人たちも、まんまとごまかされていたわけです。

新徳寺に集められた浪士組の一同は、清河の勢いにのまれて、ただあっけにとられ反論する者もいませんでした。

そのつぎの日、清河はさっそく朝廷に手紙をとどけました。

なにぶんにも外国ぎらいの攘夷論者が集っている朝廷ですから、攘夷のさきがけときいておおよろこびです。

そうなると、清河は、さらに朝廷にはたらきかけて、江戸へかえって攘夷をするように手はずをととのえはじめました。

おどろいたのは、幕府の役人です。

そして一刻もはやく、このぶっそうな浪士組を、京都からひきはなす必要があると考え、これまた朝廷にはたらきかけました。

その結果、二月のすえには、浪人奉行として浪士組につきそってきた鵜殿(うどの)甚左衛門、山岡鉄太郎あてに、朝廷からの命令をもらいました。

「このたび横浜ヘイギリス軍艦がやってきて、昨年の生麦事件についての談判におよんでいる。

いつ兵火をひらくかわからないから、浪士たちをめしつれ、いそいで江戸へかえり、 忠誠をつくすように。」

そして江戸から将軍家茂(いえもち)が京都へくるのと入替りに、三月十三日には浪士組は江戸へ帰っていきました。

(清河は、江戸へかえってから殺され、浪士組は新徴組となって、江戸市中のとりしまりにあたりました)。

けれども、清河のたくらみに腹をたてて行動をともにしないで、京都へのこった浪人たちがいました。

それは、水戸出身で神道無念流の剣士の芹沢鴨(せりざわかも)、同じく新見錦(にいみにしき)、武蔵国多摩郡(東京都下)の百姓の出身で天然理心流の剣士となった近藤勇(こんどういさみ)やその弟子の土方歳三(ひじかたとしぞう)、仙台藩や白河藩の脱藩者で近藤の道場で剣をみがいた山南敬助(やまなみけいすけ)や沖田総司(おきたそうし)、北辰一刀流の剣士の藤堂平助(とうどうへいすけ)などの十三人でした。

彼らは京都守護職の役にあった会津藩主松平肥後守容保(かたもり)に申し出て、京都にとどまることをゆるされました。

そして、会津藩あずかりということになって、新選組となのり、京都の見まわりをすることになりました。

その仕事のなかみは、はじめ清河八郎が考えていたような攘夷や倒幕のためのものではなく、幕府に反対するものをきびしくとりしまるということだったのです。

② 壬生浪(みぶろ) top

新選組の話をきいて、「いい就職の口があった」とばかり、腕自慢の浪人たちが、次々に集ってきました。

そして、組員はたちまち数十人にふくれあがりました。

そうなってくると、きちんと役職をきめ、規則をつくらなくてはなりません。

かしらを局長とよび、芹沢鴨(せりざわかも)、近藤勇(こんどういさみ)、新見錦(にいみにしき)がえらばれました。

一番のかしらは芹沢でした。

規則は、

一、武士の道にそむいてはいけない。

一、組をぬけることはゆるさない。

一、かってに借金などしてはいけない。

一、かってに訴訟をあつかってはいけない。

一、わたくし事のあらそいはゆるさない。

このきまりにそむいたものは、切腹をもうしつける。 |

という、きびしいものでした。

この五ヵ条の「局中法度書」(きょくちゅうはっとしょ)は、組員一同のまえでよみあげられ、壬生の屯所(本営)の壁にはりだされました。

そのほかにも、こまかい規則がつくられましたが、罰は、一にも切腹、二にも切腹です。

敵とたたかって背中にうしろ傷をうけたときは、新選組の名誉をけがしたものとして切腹です。

局長のひとり新見錦でさえ、組の仕事をさぼり、しかも組の費用だといって京都の町人から大金をとりたて、それで遊んでいるということがわかって、とうとう切腹させられたというほどのきびしさでした。

かってなことをするものがおおい浪人たちの集りとはいっても、組の中での規律はよくまもられました。

けれども、この浪人たちは、京都守護職あずかりで、市中とりしまりの力をもっているのですから、外へでるといばったり、乱暴をしたりしがちです。

「いや、あなたの藩があずかっておられる壬生浪士、新選組ともうされましたかな、なかなか威勢がよい。

いや、よすぎましてな。

それで世間では、新選組だとか浪士だのとはいわずに、“壬生浪”(みぶろ)“壬生浪”(みぶろ)といっていますな。 なかでも芹沢鴨とやらは、酒に酔うとみさかいがなくなりましてな。」 |

たまたま水口藩の役人が、会津藩邸へいったときに、雑談のなかでこんなことをいいました。

ところが、これが芹沢の耳にはいったのです。

「なにい、とんでもないやつだ。よし、永倉、おまえは原田と井上と武田をつれて、水口藩邸へどなりこんで、おれたちの悪口をいったやつをひっとらえてこい。」

さあ大変です。だがこのときは、仲裁にはいった人がいて、ようやく芹沢も、気をしずめました。

そして、芹沢らが島原の角屋という料理屋に招待されました。

ところが、角屋で酒をのんでいるうちに、また芹沢があばれだしました。

「なんだ、この店は。おれたちをばかにしやかって。ちくしょう。」

そして、愛用の大鉄扇をふるって、ごちそうがのっている膳や碗、皿、鉢などをかたっぱしからうちこわし、二階の階段のらんかんをひきぬいてしまい、台所へいって酒樽をわり、食器類をひとつのこさずめちゃくちゃにしてしまったのです。

それだけでなく、

「角屋はふとどきなことがあったので、七日間は店をひらいてはならない。」

と、新選組の名で命令するしまつです。京都の人たちは、このことをきいてふるえあがりました。

ところが九月になって、ぐでんぐでんによってねてしまった芹沢は、しのびこんだ何者かによってふとんのなかで殺されました。 |

|

「局長芹沢は、盗賊のためにねているところを殺されてしまいました。面目しだいもございません。」

と、近藤勇は会津藩にとどけをだしました。世間には、

「芹沢先生は、急病でなくなった。」と、いいふらしました。

京都の町人たちは、おびえたような顔をして、ひそひそ話をしていました。

「壬生浪の局長の芹沢はんが死なはったのは、近藤はんや上方(ひじかた)はんがやったんやないか。

会津の殿さんも、芹沢はんの乱暴にはこまったんやろから、近藤はんたちに殺されたのやろうなあ。」

「そら、そうやろ。しかし、壬生浪(みぶろ)はこわいお人たちやなあ。まるで狼や。

人の命など、虫けらほどにも思ってないのとちがうか。」

「これで、壬生浪も局長は近藤はんひとりや。

あのお人は芹沢はんよりは人物がでけとるさかい、これまでのように壬生浪が町で暴れることはなくなると思うがのう。

けど、長州の衆や攘夷派の浪人衆などは災難やろなあ。

あのお人たちは、八月十八日に天朝さんからお叱りをうけたわけやし、ご公儀からは目の仇にされるようになったんやからなあ。」

③ 明るみにでた大きなたくらみ top

一八六三年(文久三年)もすぎて、一八六四年(元治元年)の夏がきました。

新選組は、赤穂浪半か討入りしたときのような、だんだら模様にそめぬいた羽織に、小倉のはかまといったいでたちで、京都の町のなかを毎日のように見まわってあるきます。

それだけではなく、商人やこじきに身を加えて、町人の中にもぐりこみ、長州藩士など尊王攘夷派の動きをさぐっていました。

「局長。四条寺町で古道具屋をいとなんでいる桝屋喜右衛門(ますやきえもん)、あいつは、どうもあやしいのです。

どうやらだいぶ浪人が出入りをするようです。

それに、やとっているものも、ふつうの奉公人とはようすかちがうようです。」

「そうか。では、もうすこしよく調べてみよう。あやしい疑いがあったら、かまわずひっくくれ。」

近藤勇が、いいました。

六月五日の朝はやく、沖田総司、永倉新八ら二十数人が、桝屋の表と裏から、いっせいにとびこみました。

ところが、ふだんから用意してあったものとみえて、家族や、やとい人たちは、いちはやくにげてしまいました。

けれども、書類をやいていてにげおくれた主人の喜右衛門がつかまりました。

「やはりあやしいぞ。家さがしだ。」

「や、このおしいれのなかはぬけあなになっている。」

「こりゃあ、おどろいた。刀、鉄砲、弾丸、まるで武器庫じゃないか。」

「やや、浪人たちの手紙だ。こりゃあ、とんだ大物だぞ。」

この桝屋喜右衛門は、本名を古高俊太郎(ふるたかとしたろう)といって、尊王攘夷運動をしている浪人だったのです。

古高は、しぼりあげられて、壬生の屯所にひったてられ、土方歳三のきびしい調べをうけました。

「やい、きさまは桝屋なにがしと名のっておったが、本名は古高俊太郎であろう。

ええ、あんなに武器をかくしおいて、どんなたくらみをしていたのだ。

だいぶ浪人どもとのつきあいもはげしいな。さっさと白状せい。」

古高は、土方をにらみつけて、

「いかにも、わたしは古高俊太郎です。だが、それがどうしたというのです。」

といったきり、目と口をとじたまま、なにひとつこたえません。

土方は、とうとう我慢ができず、どなりました。

「そうか。なんにもいえないのか。よし、いわせてやる。おい、こいつをごうもんにかけろ。」

むごたらしいごうもんがつづきました。歯をくいしばってがんばっていた古高も、ついに口をひらきました。

「わ、わかった。はなす。はなすから責め(ごうもん)はゆるせ、ゆるしてくれえ。」

そして古高の口から、大変なたくらみが白状されました。

それは、京都にひそんでいる長州藩士を中心とする尊王攘夷派のグループが、六月二十日ごろの風のつよい夜、御所の風上に火をつけて大火事をおこし、いそいで御所へやってくる京都守護職の会津藩主をおそって殺し、ついで尊王攘夷に反対する大名たちをおそい、天皇を長州へつれていこう、というのです。

そして、古高がそのたくらみのために武器を集めていたこと、長州藩士たちが身分をかくし、三条あたりの宿屋にとまっていることなどもわかりました。

「そうか。そんなどえらいたくらみがあったとはしらなかった。

たいしたことはないだろうと思って捕まえたやつだが、とんだ大物だったな。しかし、危ないところだった。

けれども、古高がつかまったとなると、長州藩のやつらをはじめ、尊王攘夷だといって世の中をさわがせている連中は、あわてているだろう。

近々集って、あとのことを相談するにちがいない。それをさぐって切りこみだ。」

局長近藤勇は、そういいおわると、口もとをぐっとへの字にむすびました。

いならぶ新選組の面々は、局長の顏をじっとみながら、うなずきました。

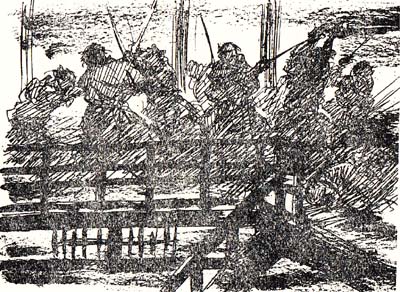

④ 池田屋事件 top

ところが、新選組が古高を捕まえたその日のうちに、商人になりすまして尊王攘夷派のことをさぐっていた者から、

「今夜、三条河原町の宿屋、池田屋で尊王攘夷派の集りがある」としらせてきました。

「それ。切りこみだ。したくをしろ。」

しかし、出張中のものや夏まけでねこんでいるものがおおく、すぐ出動できるのはわずか三十人ほどでした。

そこで、万が一のことがあってはと、京都守護職などに連絡をして、近藤勇みずから指揮をして、三条にある池田屋めざしていそぎました。

近藤らは、人に気づかれないように池田屋を遠まきにして、守護職の軍勢をまちましたが、なかなかやってきません。

ついにしびれをきらして、新選組だけで切りこむことになりました。

池田屋の大戸の木錠は、商人になりすましてとまりこんでいた組員が、なかからあけてありました。

近藤は、くぐり戸をなんなくあけて、

「主人はおるか、御用改めでござるぞ。」と、声をかけて家のなかへあがりこみました。

池田屋の主人はあわてて、二階にいた尊王攘夷派の人たちに声をかけましたが、会議もおわってがやがやと酒をのんでいたので、よくきこえません。

「だれだ、おそいぞ。」

おくれてきた仲間かと思って、でむかえに部屋からでたのは、土佐の北添佶磨(きたぞえきつま)です。

ひょいと階段の下をみると、仲間ではなく、新選組ではありませんか。

「し、しまった!」

あわてて部屋へもどろうとするところを、階段をかけのぼった近藤に、切りたおされました。

それが血なまぐさい、池田屋事件のはじまりでした。

刀と刀がふれあい、雨戸やふすま、障子がけたおされ、切られた人が、たおれました。

「えい、おう。」「えい、おう。」

力づよい近藤勇のかけごえが、きこえていました。

尊王攘夷派も、なかなかのつわものぞろいで、死にものぐるいにたちむかいました。

けれどもなにぶんにも、油断をし、ふいをつかれていたので、かないませんでした。

この集りのかしらでもあった肥後藩(熊本県)の宮部鼎蔵(ていぞう)は、あちこちに傷をうけ、とてもにげられないとわかると、戦いのさなかに腹を切ってはてました。

長州藩の吉田稔麿(としまろ)は、いちどはのがれて長州藩邸へたどりつき、この事件を報告すると、槍をもって池田屋にかけつけましたが、沖田総司(そうし)にうちたおされました。

同じく長州藩の杉山松助も、永倉新八にうたれました。

肥後の松田重助、播磨(はりま、兵庫県)の大高又次郎、土佐(高知県)の石川潤次郎も殺されました。

切りあいのなかで死んだのは、七人でした。

このほかにも長州の広岡浪秀(ろうしゅう)は、長州藩邸近くまでにげましたが、重傷のため途中で息がたえました。

また土佐の野老山五吉郎は、長州藩邸へにげこんだものの、傷のために死にました。

さらに土佐藩の望月義澄は、ともかく池田屋はのがれましたが、とてもこのままにげきれないと、腹を切ってはてました。 |

|

夜がしらじらとあけるころ、新選組は捕まえた二十三人の浪土たちをひきたてて、ひきあげはじめました。

だれの刀も、まがったり、おれたりしていました。

さやにおさまらなくなって、ぬきみのままぶらさげているものもいました。

この池田屋のきりあいで、新選組は、藤堂平助や永倉新八などが傷をうけたとだけいわれています。

けれども、いま、壬生寺にのこっている新選組の墓には、この日に死んだという奥沢栄助や、七月に死んだ安藤早太郎、新田革左衛門の名がきざまれています。

おそらくは、この日のきりあいで殺されたり、傷ついたりして、そのために死んだのだろうと思われます。

この池田屋事件で、新選組はいっぺんに有名になり、また、おそれられるようになりました。

とくに、尊王攘夷派の人たちにとっては、新選組はなによりもおそろしいものになってしまいました。

尊王攘夷派は、この池田屋事件のために、京都のなかでは全く力をうしないました。

そしてのちのちまで、「池田屋事件のために、幕府をたおすのが一年はおくれた」といわれました。

12 百姓・町人の軍隊 top

① 黒船の復讐

「おーい、また黒船がくるぞー。」

「なに、またきたか。それいけっ!」

一八六三年(文久三年)六月一日のあけがたのことです。

馬関(ばかん、山口県下関市)壇之浦(だんのうら)砲台の武士たちは、見張り番のさけびごえをきくと、いそいでもち場につきました。

東のほう、周防灘から関門海峡にむけて、一隻の黒船がやってきます。黒船は、海峡にはいりました。

「うてっ。」

砲台は火をふきました。長州藩の三隻の軍艦、庚申(こうしん)丸、癸亥(きがい)丸、壬戊(じんじゅつ)丸もくりだしました。

けれども今度は、先月の黒船砲撃のときとはおおらかいでした。

この日やってきた黒船は、先月の黒船砲撃の復讐のためにやってきたアメリカの軍艦ワイオミング号だったのです。

この黒船は、たくみに砲火をさけて、馬関の町がみえるところまですすみ、猛烈な勢いで大砲をうちだしました。

はげしい砲撃戦は、一時間あまりつづきました。長州藩の大砲は旧式で、まるいだんごのような砲弾です。

それでも黒船に、二十発ほど命中しました。

けれど、航海できなくなるほどの損害を、あたえることはできませんでした。

一方、黒船のもっているアームストロング砲は、破壊力の大きい弾丸を遠くまでとばすことができます。

亀山砲台は破壊され、庚中丸と壬戍丸はしずめられ、癸亥丸もつかえなくなるほどの損害をうけました。

それだけでありません。

六月五日には、フランス東洋艦隊のセミラミス号とタンクレート号がおそいかかってきました。

この二隻は、長州藩の砲台からうちだす弾丸がとどかない距離から、三十五門の大砲をつるべうちにうちこんで、砲台の大砲を全部こわしてしまいました。

そのうえ、ボートをおろして陸戦隊を上陸させ、漁師や百姓の家に火をつけて、三十三軒をやきはらいました。

ところが、八組(やちぐみ)という身分のたかい武土たちでつくられている長州藩の正式の軍隊(のちの選鋒(せんぽう)隊)は、外国軍の砲火におびえて、たちまち逃げ出してしまったのです。

馬関の町人や百姓、漁師たちは、ふだんいばっている身分のたかい武土たちが、こういうときには頼りにならないということを、はっきりとしりました。

しかし、久坂玄瑞が、京都からひきつれてきた光明寺党とよばれた浪人たちは、がむしゃらにがんばりました。

尊王攘夷をさけんで、自分の藩からとびだし、長州藩が攘夷をするというので、はるばるやってきた連中です。

武士としての身分はひくかったけれども、外国軍をおいはらうという意気ごみは、たいしたものでした。

五月の黒船砲撃いらい、長州藩のなかは緊張しきっていました。

馬関から遠くはなれた土地の町人や百姓も、戦争の費用をとられたり、旅人から話をきいたりして、自分たちの土地が大変なことになっていることをしりました。

「話にきくと、異人がせめてくるちゅうが、お城下へせめこもうとすりゃあ、この菊が浜へあがってくるにちがいない。 ここはわしらの力でまもらんにゃいけんどよ。」

「そうしてわしらが力をだしあってお台場(砲台)をつくるんじゃ。そして、大砲をすえつけてもらうんじゃ。」

「そりゃあえらいことじゃ。だが、異人たちにせめこまれては、もっとえらいことになるからのう。」

長州の城下町、萩から東ヘ二キロメートルほどはなれた浜崎では、砲台をつくることを願い出てゆるされると、費用を集め、町内総出で工事にとりかかりました。

菊が浜のお台場で

さてもみごとなテレン(もっこ)もち

ほんにお台場のことならば

しゃみやたいこではやしたて

雨のふる日も風の日も

朝の六つの勢ぞろい

晩の六つにひきあげる

くたぶれ足もいとわずに

あすもとう(はやく)からでかけましょ。

誰がつくったのか、こんな歌が工事をする人たちのあいだではやりました。

この菊が浜のお台場工事には、萩城下の武士の妻や娘たちもはたらきました。彼女たちは、

男ならお槍かついでお仲間となって

ついていきたや下関

尊王攘夷ときくからは

女ながらも武士の妻

まさかのときはしめだすき……。 |

|

とうたいました。

だが彼女たちの父や夫の八組(はちぐみ)は、外国軍の砲火におじけづいて、馬関の町人や百姓、それに光明寺党の浪人たちから、「あのざまはなんじゃ」とうしろ指をさされていたのでした。

② 高杉晋作(しんさく) top

六月四日のことです。萩の城下にいた高杉晋作は、藩主の毛利敬親(もうりたかちか)から、突然、召しだされました。

高杉は、「いよいよ俺のでるときがきたな」と思いながら、城へむかいました。

高杉はこのとき二十五歳でした。

彼は藩の学校、明倫館(めいりんかん)の優等生だったばかりでなく、吉田松陰の松下村塾(しょうかそんじゅく)でも、久坂玄瑞(くさかげんすい)とならんで実力をあらわしていた青年です。

――幕府はもうだめだ。日本を支配し、おさめていく力も資格もなくなった。

いっときもはやく幕府をたおし、新しい政治のしくみをつくらなければだめだ。――

と、高杉は考えていました。

また、世界の動きを自分の目でみてたしかめるために、一年ほどまえ、幕府の役人ののった船に便乗して、清(しん、中国)の上海(シャンハイ)へとでかけたこともありました。

ところが高杉は、上海の町でふしぎなことをみいだしました。

それは、ここが中国の町だというのに、イギリス人やフランス人が、まるで自分たちの国の町であるかのように、のさばりかえっていて、主人公であるはずの中国人が、まるで外国人であるかのように、おどおどしているのです。

イギリス人々フランス人が、たのしそうに散歩している公園には、「清国人ははいってはいけない」という立札さえたっています。

「どうしてだろう。」

高杉はその理由をしるために、中国のものしりや学者をたずねては、話をきき、議論をしました。

そして、しだいに自分の考えをまとめていきました。

――なるほど。清が、イギリスやフランスの領土のようにされているのは、清の皇帝や役人たちが、いつまでも古いしきたりにしがみついていて、世の中がどうかわっていくか、ぜんぜんわがらずに、すすんだ考えや新しい技術を取入れようとはしないからだな。

いや、これは日本でも同じようなことがあるわい。うかうかしてはおれんぞ。――

またその頃、中国では誰もが平等である神の国、太平天国をつくることを理想とする大規模な反乱がおきていました。

この太平天国軍には、とくに外国との不利益な貿易のために、おちぶれてしまった農民や職人、目雇いなどのまずしい人たちが集っていました。

この軍隊は規律がただしく、民衆に頼りにされていてなかなかつよく、華南から華中にかけて大きな勢力をつくりあげました。

清の軍隊とこれをたすける外国軍は、太平天国軍をうちやぶろうとして、上海のちかくでもいくさが行われていました。

晋作はこのありさまをみて、

――百姓や町人といってもばかにならない。

皇帝や役人たちは、自分たちの利益をまもるために、外国の力をかりてへいきたんだ。――と思いました。

上海から帰国した高杉は、京都へ、江戸へといそがしい日をおくりましたが、攘夷決行による黒船砲撃のころは、萩の城下で天下のようすをみていました。

そこへ、藩主から突然呼びだされたのです。

藩主の毛利敬親は、アメリカ軍艦ワイオミング号によって大損害をあたえられ、八組(はちぐみ)の武士たちがはげしい砲火におそれをなして、にげごしであったという報告をきいて、おこっていました。

| 「高杉。容易ならぬ事態にあいなった。黒船はさらにせめてくることであろう。 このままではならぬ。いかがいたしたらよいか、そちの考えをもうせ。」 |

いつもとっぴなことをいったり、したりする高杉ですが、そういう人物であるからこそ、こういうときには頼りになると思ったのでしょう。

藩主は、わずか百五十石どりの高杉の意見をもとめているのです。

高杉は、天下のようすをみながら考えていたことを、大胆にきりだしました。 |

|

「殿。このさい新しい軍隊をつくる必要がございます。あの八組ではいくさはできませぬ。

百姓でも町人でも、どこまでもたたかう意気ごみをもつものをこそ人隊させ、外国軍から国をまもり、幕府をたおさねばなりませぬ。」 |

――晋作のやつめ、またとんでもないことを言い出しおったわい。―― と藩主は思いました。

けれども、八組が意外にだらしのないことをしり、足軽や仲間(ちゅうげん、武士の家の奉公人)でも実力あるものは武土にとりたて、百姓や町人に武器をもつことをゆるそうと考えはじめていたのです。

それに、この重大な事態をむかえては、古いしきたりにとらわれない実行力のある人物に、腕をふるってもらわなくてはなりません。

高杉は、新しい軍隊をつくることを正式にゆるされました。

③ 白石屋の応援 top

高杉は、すぐ馬関へむかいました。馬関についたのは、フランス艦隊が攻撃してきた翌日の六月六日です。

萩で藩主とはなしあっていたときよりも、もっと事態は重大になっていました。

高杉は、回船問屋、白石屋正一郎の家にいって、さっそく新しい軍隊をつくる仕事に手をつけました。

「高杉さま。いよいよ古いしきたりをうちやぶるという、あなたのお考えが実現いたしますな。

百姓、町人もはいれるという新しい軍隊。私ども兄弟を、ぜひ、そのお仲間にくわえていただきとうぞんじます。」

そう申し出たのは、白石屋正一郎と、その弟の廉作でした。

「それはありかたい、白石屋さん。あんたたちは町人隊員第一号ですな。

白石屋さんにはこれまでも、ずいぶんおせわになったが、これからもいろいろとたのみます。

ついてはさっそくだが、かねだ。殿さまぱ武器はかしてくれたが、かねはだしてくれない。

隊員を集めたり、ともかくも飯を食わせなければならぬし、服装もととのえねばならぬからなあ。」

「いや、ごもっともです。およばずながら私どもも、ひとはだぬがせていただきましょう。

とはいうものの、私ども白石屋だけではどうも……。ようございます。

この長州藩のなかには、私どもと同じ考えをもつ商人もすくなくございません。

それらにふれをまわして、費用を調達いたしましょうご

「それはありかたい。そうしてくだされば、安心して隊員を集めることができます。」

馬関は、日本海岸、九 州、瀬戸内をむすぶ港町です。

白石屋は、この馬関に店をかまえてたくさんの船をもち、遠くからおくられてくる品物のなかつぎをしたり、長州の品物を大阪や長崎などにはこぶなど、手広い商いをしていました。

この白石屋のような商人にとって、日本じゅうが三百ちかい藩にわかれて、自由なゆききがゆるされないということは、大変不便なことでした。

商売が自由にできるようになるには、日本がひとつのまとまった国にならなくてはなりません。

それは、つきつめると、幕府や藩がなくなるということです。

はじめは、“ご公儀(幕府)や殿さまのきまりはうるさいものだ”と思っていた白石屋も、しだいに新しい世の中をつくることに熱心になって、高杉晋作たちの仕事のあとおしをしてきました。

今度も、小郡の秋本新造、本間次郎兵衛、上田源五郎、山口の万代利七など、各地の仲間にふれをまわしました。

「外国軍から国をまもるのは、お武家ばかりではできないことだ。

また、新しい世の中をつくりだすことで、我々の商売もずっとやりやすくなる。

そのために、高杉さまが百姓、町人もはいることのできる軍隊をつくろうとされている。

私たちも、かねをだしあって応援しようではないか。」

これで、高杉が一番心配していたおかねのことも、解決するめどがつきました。

そして高杉は、隊員を募集するふれをだしました。

「このたび、国をまもり、新しい世の中をつくりだすための軍隊をつくる。

同じねがいをもつものは、百姓であろうと、町人であろうと、入隊できる。

われとおもわんものは申し出るように。」

高杉が馬関へやってきたよく六月七日、白石屋の家で、新しい軍隊の結成式が行われました。

町人の家で行う軍隊の結成式。それは、身分にこだわらない新しい軍隊の門出にふさわしいものでした。

この新しい軍隊は、奇兵隊と名づけられました。

藩の正式の軍隊ではない、という意味です。

そして、光明寺党の浪人たち、松下村塾で吉田松陰に教えをうけたものたち、さらに白石屋兄弟のような町人、百姓、漁師たちが隊員となったのです。

藩の正式の軍隊である八組からぬけだして、奇兵隊に入隊するものもありました。

こうして、たちまち五、六十人の隊員ができ、そのうえ、次々と入隊を申込むものがでました。

④ 奇兵隊 top

「や、吾平。おまえ、しばらくあわないうちに、すっかり見違えてしまうとこじゃったわい。立派になったのう。」

村人たちは、奇兵隊員となった吾平をかこんで、大騒ぎです。

しろい麻のこそでをきて、たてじま模様のはかまをつけた吾平は、まずしい百姓の次男坊でした。

「なかなかいざな着物じゃのう。

町の娘がうたっとったっげなあ。

長州奇兵隊、なにがようてほれた、

けいこがえりのみだれがみ、

「カラッコロ、カラッコロ。」

「わしももうちっと若けりやのう、入隊するんじゃが、ちと年をとりすぎたわい。」

「なんじゃ、おまえさまは、娘っ子にもてたいんじゃろう。

なあ吾平、奇兵隊はそんなあまいもんじゃないのお。 |

|

ありゃあ、わしらの土地をまもってな、新しい世の中をつくりだすための隊じゃ。

調練もきびしいんじゃろう。」

「そりゃそうですよ。ぼくら、いざというときには黒船と朧うんですから、調練は大変ですよ。

しかし、これまでぼくらがさわることすらできなかった大砲や鉄砲のうちかたも、ならいました。

選鋒隊にまけやしませんよ。」

「そうじゃ。奇兵隊の衆がもてるのは、なにもいきだからじゃないわい。

いつもいばっとって、いざというときにはにげごしの藩のお武家衆じゃあ、この長州はまもれん。

そのためにつくられた隊じゃからこそ、もてるんじゃ。」

これまで組とよんでいた軍勢を、隊とよびかえたのも、奇兵隊でした。

藩の正規軍の八組(はちぐみ)も、あらためられて選鋒隊(せんぽうたい)となったのです。 |

|

また、「きみ」「ぼく」という呼び方をはじめたのも、奇兵隊です。

奇兵隊には、いろいろな身分のものが集っているために、はじめのうちはいろいろ混乱しました。

いばるくせのぬけきれない武士と、武土にはなにかと遠慮する百姓や町人が、なかなかとけあいません。

そこで高杉晋作が苦労して、隊員が対等に話合うことができるように、あたらしい呼び方を考えました。

そして、書き言葉としてはあったが、これまでつかわれなかった「きみ」「ぼく」を、実際に使うようにしたのです。

「そうかい、じゃ吾平、おまえ……じゃなくて、きみは、といわなくてはいかんなあ。」

「いやあ、村へかえってきたときは、昔のままでいいですよ。そうそう。かわったことといえば、高杉先生の下にいる隊長さんたちも、身分や家柄できめるんではなくて、実力のある人がなるんですよ。」

「ほーっ、すると、百姓、町人でもなれるんかいな。」

「まだ百姓、町人で隊長になったひとはいませんが、足軽、仲間の衆では何人もいます。」

「えらいもんができたのう。

高杉さんは昔から、かたやぶりのお人じゃったが、今度はまた、思いきってのかたやぶりなことをされたのう。

あの七人は、けっこうご身分あるお武家じゃが、昔からのしきたりにこだわっておられんのう。

お武家が専門のいくさもろくにできんようになってしまったことを、ようしっとられるわい。

身分のひくいものでも心意気のあるもの、力のあるものがいるちゅうことをようしっとられる。

それを生かして使うこともごぞんじなんじゃ。」 |

「しかしな、吾平。奇兵隊だちゅうて、いばりくさっとるやつもおるんとちがうかいな。

このあいだ、馬関へいったときな、そういう話をきいたがな。」

「ええ、はじめは規律もなかなか守られなかったのです。

そこで高杉先生は、身分のある武家も足軽、仲間(ちゅうげん)も、浪人も、百姓、町人もと、いろいろな者が集っている隊だから、とくにおきてはきびしくしなければならぬとおっしやって、いまでは規律が非常にやかましいのです。

このあいだも、選餘隊に喧嘩をうられて、とうとうひとりの隊員がたまりかねて、喧嘩をかってしまいました。

けれども、隊ではわたくし事の喧嘩はご法度(はっと、禁止)ですから、規律違反で切腹ということになりました。」 |

藩の正規軍である選鋒隊の武士たちは、奇兵隊が目ざわりでしかたがありません。

「土百姓兵になにができる」と、ばかにしたり、なにかといんねんをつけて、喧嘩をうったりするのです。

「そうか、それはおきのどく。だが、かたやぶりの新しい隊をつくったからにや、規律をきちんとせにゃどうもならん。

はじめのうちはだいぶいばりくさった隊員もおったが、近頃はえらいよくなったと思ったわい。

選鋒隊が喧嘩をうってきたからちゅうて奇兵隊が勝っていたんじや、区別がなくなってしまうかな。」

「はよう奇兵隊の衆が天下をにぎる時がこんかいのう。

わしは体が弱いで、入隊もできんが、せめて、わずかながら資金でもだすようにはするわい。

また若い衆にはな、奇兵隊にはいれちゅうとるんじや。」

「それはそれは、おじさん、よろしくたのみます。

それに、ぼくら、隊にはいったら村での百姓仕事はおるすになりますが、どうかそのほうもよろしくお願いいたします。」

「なんのなんの。こんなに大事なときじゃて。安心して調練にはげんでくだされや。」

奇兵隊は、百姓、町人、それに下っぱの武士や足軽、仲間たちの声援をうけて、しだいに大きくなっていきました。

そして、長州藩内には、この奇兵隊の弟分のような軍隊が次々とうまれました。

それらは、いずれも百姓、町人たちに門をひらき、百姓、町人たちが中心となった、あたらしい軍隊でした。

それらは、奇兵隊とともに諸隊とよばれ、あいつぐ戦乱を戦いぬいていきました。

top

**************************************** |