|

****************************************

Index 幕府をたおせ(その一 その二 その三 その四 その五)

|

幕府をたおせ(その五)

13 禁門の変

① 牢にいれられた高杉晋作

② 京都への進撃

③ 長州勢、大敗

|

14 戦乱つづく長州藩

① 馬関戦争

② 連合軍との講和

③ 俗論党の天下

④ 倒幕派の勝利

15 薩長同盟と海援隊

① 坂本竜馬と勝麟太郎

② むずかしい仲直り

③ ついに薩長連合なる

④ 海援隊 |

13 禁門の変

① 牢にいれられた高杉晋作 top

かぎのかかる、にぶい音がしました。

一八六四年(元治元年)三月二十九日。

長州藩の城下町、萩の野山獄(のやまごく)です。

いま、この牢にいれられたのは、高杉晋作でした。

まわりの壁はどすぐろく、あぶら虫がはいまわっていました。

床のうえにすわりこんだ晋作は、おもい息をはきだしました。

「ああ、おれとしたことが……なんというみじめなざまだ……。」

高杉晋作は、黒船が馬関(ばかん、山口県下関市)を攻撃してきたすぐあとに、藩主毛利敬親(よしちか)から意見をきかれ、百姓、町人をもとりたてて奇兵隊をつくり、さらにいろいろ長州藩のために活躍してきた人です。

それが、どうして牢にいれられたのでしょうか。

高杉が、藩主から、京都にむかって進撃しようと血気にはやっている武士たちを、おさえるように命じられたのは、二ヵ月まえの一月二十四日のことでした。

そのころ長州藩には、はやく京都へせめのぼろうという、熱っぽい空気がいっぱいでした。

はやくから尊王攘夷を主張して、京都でいきおいをのばしていた長州藩が、会津藩、薩摩藩などのために京都から追い出されたのが、昨一八六三年(文久三年)八月十八日のことでした。 |

|

このとき、朝廷からおわれて長州藩に身をよせていた三条実美(さねとみ)らの公卿が、一刻もはやく京都へのぼり、自分たちの汚名をそそいでほしい、といいつづけていました。

尊王攘夷派の指導者である真木和泉(まきいずみ)は、久留米(くるめ、福岡県久留米市)水天宮(すいてんぐう)の神主でしたが、長州藩士たちに大きな影響力をもっていました。

この真木は、「幕府を倒すために、大阪へ攻め上り、大阪城をのっとって天下によびかけるならば、倒幕の志士たちが全国から集ってくるにちがいない。」といいきりました。

また遊撃隊の隊長である来島又兵衛(きじままたべえ)は、

「我々の殿さまは、朝廷のために一所けんめいつくされてきた。

その殿さまをおとしいれたやつらは、ただちにたたっ切るべきだ。」

とはげしい意見をはいていました。

その来島又兵衛を説得するように、高杉は藩主からいいつかったのです。

高杉は、すぐに来島の陣屋をたずねました。

「こんな真夜中に、いったいなんの用じゃ。」

来島は、顔をまっかにしています。

「私は、殿さまのお手紙をあずかって、ここへまいったのです。」

「その殿のお手紙とは、どういう内容なのだ。」

「あなたが、かってに京都へ攻め上るといううわさがあるので、けっしてそのようなむちゃなことをしてはならないと、殿がおっしゃっているのです。さ、ごらんください。」

「……」

「京都へ攻め上るのは、天下のようすをよくみきわめ、わが藩の実力を正確にしり、天下をあいてに戦えるだけの準備ができたときに、はじめて攻め上るべきです。」

「晋作。きみは殿のご命令をうけてといっているが、その殿は一所けんめい朝廷のためにつくされたにもかかわらず、会津、薩摩やこしぬけ公卿どものたくらみで、あしざまにいわれてしまった。

殿の家来である我々は、殿をわるくいうやつらをたたっ切るのが当然だ。

それがもし、殿のご命令にそむくというのならば、わしはこの長州藩をとびだしてでも、京都へ攻め上るつもりだ。」

高杉は、三日がかりで来島をときふせようとしました。しかし、来島はききいれませんでした。

「晋作。おまえもだらしのない人間になりはてたものだ。なさけないのう。」

ついに高杉はおこって、来島の陣屋からとびだしてしまいました。

けれども、藩主のもとへはかえらず、大阪へむかったのです。

大阪にひそんでいる久坂玄瑞や、京都にかくれている桂小五郎の意見をきいてみたい、と思ったからです。

久坂玄瑞は、大阪のかくれ家にひそんで、天下のようすをじっとみつめていました。

ドンドン、ドン、ドン。

ぱげしくおもての戸をたたくものがいます。

久坂は、刀をにぎりしめて、身がまえました。

「久坂、わしだ。晋作だよ……。」

「おお、高杉か、はいれ。」

高杉は、久坂のかくれ家にはいってきました。

「久坂。わしはな、京へいって桂さんに会ってきたんだ。」

「なに、桂さんに……。」

「長州ではな、京へせめのぼろうという連中がカッカしておる。

わしは、殿のいいつけで、遊撃隊長の来島又兵衛をときふせにいったのだが、どうしてもいうことをきかん。

そのうえ、このわしをこしぬけよばわりするんだ。

それでな、わしもカッとなって、長州をぬけだしてきたというわけだ。」 |

|

「それでは、殿の命令をはたしたことにはならんではないか。」

「しかたがない。わしは桂さんやあんたの意見をきいて、もう一度、長州へ帰るつもりだ。」

「桂さんの意見はどうだった?」

「もちろん、来島らが京へくることには反対だ。久坂、きみの意見はどうなのだ。」

「いや、わしも桂さんと同じ考えだ。もっと天下のようすがじゅくすまでは、だめだ。

いま、京へせめのぼってきても、たちまちやられてしまうだけだ。

そうだ。わしもいちど、長州へ帰ろう。そして天下のようすを、来島らによくはなそう。」

久坂玄瑞は、すぐ長州にむかって旅立ちました。

けれども高杉は、京都や大阪をまわって、世の中のうごきをみていました。

そこへ藩主の命令をおびた武士がやってきました。

「高杉、そなたは殿の命にそむいて、むだんで大阪へはしった。すぐに、長州へもどるように。」

そして、長州へかえった高杉は、藩主の命令にそむいて藩のそとへはしった、すなわち脱藩したという罪で、野山獄へいれられてしまったのです。

三方の厚い壁、日の光の全くささないじめじめした牢のなかで、高杉はじっと腕をくんだままでした。

② 京都への進撃 top

三月に長州へかえった久坂玄瑞は、四月はじめには、もう京鄒へきていました。

その久坂のもとへ、水戸の尊王攘夷論者、武田耕雲斎から、ひみつの手紙がとどきました。

「我々天狗党は、いよいよ尊王攘夷の兵をあげる。ともに手をたずさえて戦おうではないか……。」

久坂もこうなると、じっとしてはいられなくなりました。

――よしっ。こうなったら、長州藩が先頭にたって、尊王攘夷の浪土たちをあつめて、京都へ進撃すべきだ。

ときは、いまをおいてほかにない。

そう考えると、すぐ藩主あてに手紙をかきました。

「いまこそ断固として、立ち上がるときです。

長州藩が京都へ進撃するのは、世の中を混乱させるためではありません。

尊王攘夷をつらぬく長州藩のたましいを、天下に知らせるためです。……」

久坂玄瑞は、再び長州へかえり、藩主たちにときました。

「京では、会津や薩庠かわがもの顔にふるまっています。いまこそ立ち上がるときです。」

六月四日、いよいよ長州藩は、京都へむかって攻め上ることになりました。

はじめは京都への進撃をおさえようとしていた藩主毛利敬親も、久坂玄瑞も、いまでは逆の立場にたってしまっていたのです。

それにつづいて、さらに長州藩をいきどおらせる知らせがはいりました。

それは、六月五日に京都已二条の宿屋、池田屋で、尊王攘夷を主張する志士たちが、新選組におそわれて、殺されたり捕えられたりしたという知らせです。

「ただちに進撃だ。」

「会津、薩摩をたたくのだ。」

「新選組は、ひとりのこらず切りすてろ。」

長州藩のなかは、こうふんにわきたっていました。

京都へ攻め上るのは、藩主の世つぎの毛利定広と、益田右衛門介、福原越後、国司(くにし)信濃の三人の家老がひきいる大軍で、参謀長には真木和泉(まきいずみ)が命じられました。

六月十五日、まず来島又兵衛が、遊撃隊をひきつれて出発。

十六日、第一軍が出発。

十七日、真木和泉、久坂玄瑞らが浪士組をひきつれて出発。

二十六日、第二軍が出発。

七月六日、第三軍が出発。

七月十三日、毛利定広が主力の本隊をひきつれて出発。

先発隊は六月すえにいちはやく、京都の町からほどちかい伏見、山崎、嵯峨に陣どり、

「京都守護職である会津藩主松平容保(かたもり)をしりぞけ、長州藩の汚名をそそいでくれるように」

と、朝廷にうったえました。

会津藩、桑名藩、それに幕府の見回り組、京都守護職の指揮下にある新選組は、戦いの準備をして長州勢とにらみあいました。

七月十八日、定広のひきいる長州勢の本隊が、まだ岡山沖を東へ東へとすすんでいるころ、京都周辺に陣どった長州勢のもとに、京都守護職の使者がやってきました。

「長州勢は、いますぐ兵をかえすように。そうでなければ、こちらから長州勢をけちらすであろう。」

もう、こうなると、戦争以外に手がありません。

「よし、こうなってはただちに突撃だ。」

参謀長の真木和泉は、各部隊の任務や、攻め上るコースをつげました。

「まず、長州をいじめぬいた会津藩の松平容保をねらうのだ。」

久坂玄瑞も大きなこえでさけびました。

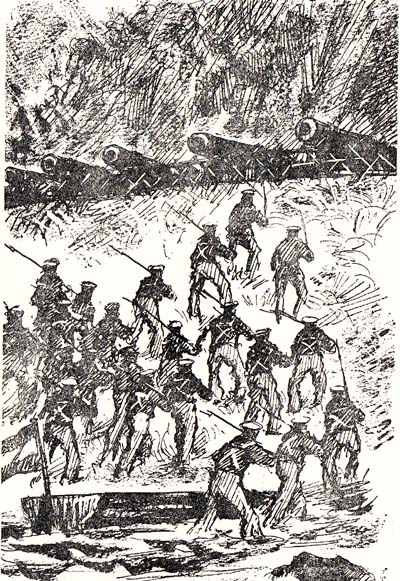

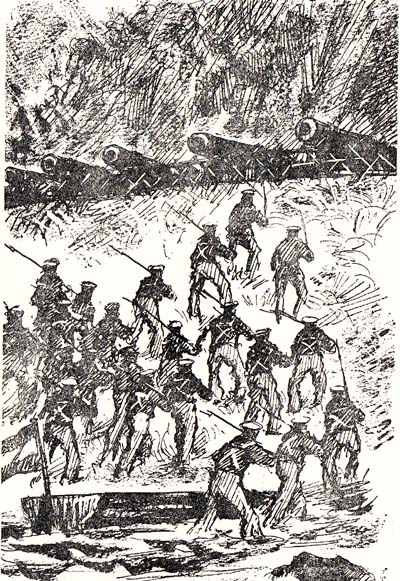

十九日の早朝、来島又兵衛のひきいる遊撃隊二百人と、第二軍およそ四百人は、山崎から北へ道をとり、嵯峨(さが)街道を東におれて京都の町をめざしてすすみました。

「ヒヒヒーン。」

来島ののった馬がいななきます。

ザッ、ザッザッザッ。

軍勢の足音がひびきます。

街道にそった家の中では、人々がおそろしそうに身をよせて、軍勢のとおりすぎるのをまっていました。

かたびらの辻で、部隊は三つにわかれ、禁門(御所をまもる九つの門)にむかいました。

すると突然、すさまじい勢いでかけてきた軍勢があります。

「だれだ。」

「名のれ。」

「我々は、天子さまの警備にいくものです。とおしてください。」

そういわれては、とおさないわけにはいきません。

「よしっ。」

ところが、長州勢のまえを疾風のようにかけぬけた軍勢は、禁門のひとつである中立売門(なかだちうりもん)のまえで、いきなり長州勢にむかって発砲しました。

すさまじいいっせい射撃です。

「うぬっ!」

「ひきょうものめっ!」

長州勢は、ふいをつかれて、ばたばたとたおれます。

「すすめっ。」

長州の第二軍は、槍や刀をふりまわして、中立売門(なかだちうりもん)へとつきすすみました。

来島又兵衛の遊撃隊は蛤御門(はまぐりごもん)にむかいました。

ここは、長州にとってもっとも怨みのふかい会津藩がまもっているのです。

来島は、髪をふりみだしてさけびました。

「おれについてこい。敵は会津だっ。」

会津藩兵は、蛤御門のへいの横から、石垣のうえから、いっせいに鉄砲をうちまくります。

「つっこめっ! 蛤御門をつぶせっ!」

来島は、大きな刀をふりまわし、せんとうにたってつきすすんでいきます。

このとき、第二軍が敵のなかをつきぬけ、会津藩兵のうしろにまわりました。

「それっ、いまだ。」

来島は生残った遊鴃隊をひきつれて、会津藩兵のなかへ切りこみました。

会津藩兵は、藩主松平容保の屋敷へにげこみました。

長州勢もこれをおって、屋敷にとびこみました。

しかし容保は、すでに屋敷をぬけ出していました。 |

|

③ 長州勢、大敗 top

来島(きじま)又兵衛は、屋敷の中をさがしまわりました。

けれども、会津藩主の姿は、とうとうみつかりません。

「残念だ。ここまでせめこんだのに。」

そのとき、西郷吉之助(隆盛)のひきいる薩摩藩兵が、長州勢めざしてせめかかりました。

ダダーン、ダダーン、ダダーン。

すさまじい鉄砲だまのあらしです。松平容保の屋敷は、火をふきだしました。

そのとき、ついに弾丸が来島の朧をうちぬきました。

「ううっ。もう、これまでだ。」

来島は、刀を自分の朧にぐさりとつきたてました。

伏見街道から北へむかった諸一軍は、大垣藩兵のまちぶせにあいました。

鉄砲のいっせい射撃。つづいて大砲です。

「いかん。つっこめーっ!」

隊長の命令で、いっせいにつっこみましたが、今度はうしろのほうからいっせい射撃です。

第一軍は、大垣勢にとりまかれていたのです。

そこへ、新選組の一隊までつっこんできました。

こうして第一軍は、ばらばらにされ、くずされていきました。

真木和泉や久坂玄瑞の浪士隊は、桂川をわたって京都へつっこみました。

四条のあたりから、まっすぐに御所にむかって突撃していきます。

柳馬場のあたりで、越前藩兵がはなつ大砲のけむりのなかへつっこみました。

この浪士隊には、大砲もすぐれた銃もありません。浪士隊は、ばたばたと倒れていきます。

久坂玄瑞はさけびました。

「よし、わしは鷹司(たかつかさ)さまの屋敷へむかうぞ。」

「なに、鷹司の屋敷へっ?」

「そうだ。まえの関白の鷹司さまにおねがいして、長州のことをとりなしてもらうのだ。」

「そうか、では我々もいこう。」

真木和泉たちも、砲弾の雨の下をくぐって、前関白鷹司の屋敷へむかいました。

ドン、ドン、ドンドンドン。

久坂は、鷹司の屋敷の門をたたきました。

「おねがいです。おあけください。」

しかし、なかからこたえはありません。

「よし、塀をのりこえろっ。」

久坂は、塀をのりこえ、屋敷のなかへはいっていきました。

「鷹司さま、お願いです。

幕府をたおし、天子さまをたてまつる、我々長州藩の心を、天子さまにお伝えくださいっ。」

屋敷のなかで、なにかあわただしい音がきこえました。

どうやら屋敷の人々は、御所へとにげていったようすです。

そのとき、鷹司の屋敷の門をうちやぶった軍勢が、なだれをうって、玄瑞たちにおそいかかってきました。

「真木さん。わたしがここをまもります。

あなたは、ここから生きのびて、別なところで私たちの志をいかしてください。」

久坂は、ひっしにさけびました。

「真木さん、はやく裏門からにげてくださいっ。」

久坂は、槍をふりまわして戦いました。

ダダダ、ターン。

いっせい射撃です。

塀はくずれ、廩司の屋敷も火をふきはじめました。門のそとからも、大砲をうちこんできます。

今度は彦根藩兵が、久坂玄瑞たちに切りかかってきました。

久坂の手もとにのこっているのは、わずか十人たらずです。

屋敷をなめまわしているほのおは、久坂北ものうえまでやってきました。天井がおちてきます。

「もう、これまでだ。」

久坂玄瑞は、二十五歳の若さで、ついにはてました。

久坂玄瑞が死んだころ、京都の町は一面に、真赤なほのおでおおわれていました。

人々は、わずかばかりのものをもち、ひっしににげまどいました。

鴨川にとびこむ人もおおぜいいました。

鴨川の川原には、流れ弾にあたって死んだ町人の死体が、いくつも転がっていました。

十九日、二十日、二十一日。三日間にわたって、京都の町はもえつづけました。

二万八千軒もの家がやけ、十数万人もがやけだされてしまったのです。

京都の人たちは、この大火のことを「京のどんどやけ」といいました。

鷹司(たかつかさ)の屋敷から山崎へむかった真木和泉ら十七人は、会津藩兵と新選組に包囲されました。

そこで、天王山で水さかずきのわかれの宴をひらき、切腹したり、さしちがえたりして全員が自殺しました。

はるか北の空をみると、もえつづける赤い炎と黑い煙が、京都の町をおおっていました。

その火の手が六角の牢にちかくなったとき、新選組などにとらえられていた多くの尊王攘夷派の人たちが、次々と首を切られていったのでした。 |

|

14 戦乱つづく長州藩 top

① 馬関戦争

「おい聞多、おおごとだぞ。これをよんでみろ。」

顔色をかえてへやにとびこんできたのは、伊藤俊輔(しゅんすけ)でした。

新聞をつきつけられ、ゆびでおさえたところの記事をよんで、井上聞多(もんた)の顔色もさっと変りました。

新聞には、「むちゃな攘夷をやめさせ、貿易の利益をまもるために」と題して、日本にいるイギリス公使オールコックが、アメリカ、フランス、オランダに、

「攘夷をやっても勝ちめのないことを、戦争で長州におもい知らせてやろう」

とよびかけ、三国も承知したので、ちかいうちに実行にとりかかる、と書いてあります。

ところはイギリスの都、ロンドンのアパートの一室です。

井上聞多(のちの井上馨)、伊藤俊輔(のちの伊藤博文)の二人は、長州藩主の命令をうけて、一八六三年(文久三年)の五月、幕府には内緒で留学のためイギリスにきたのです。

それから半年の間、二人は乾いた砂が水をすいこむように、すすんだヨーロッパの学問を、どしどし身につけていました。

ところが世界で一番つよいイギリスが、アメリカ、フランス、オランダとともに、長州をせめるというのです。 |

|

こうなったら、勉強どころではありません。おおあわてで船便をもとめて日本へむかいました。

日本にかえりついた二人は、さっそく長州をせめるといいだしたオールコック公使に面会しました。

「私たち二人が藩へ帰って、むちゃな攘夷はやめさせます。

どうかその結果がわかるまで、攻撃はみあわせていただきたい。」

二人はひっしにたのみこみました。オールコックは、二人を軍艦にのせて、長州まで送らせました。

聞多と俊輔が長州へ帰ってきたころ、長州藩は禁門の変のために朝敵(朝廷の敵)だとされていました。

そして幕府は、長州の勢力をつぶすのはこのときとばかり、長州征伐の軍隊をくりだすことにし、幕府がたの総大将は大阪まで、東と西の司令官は広島と小倉(北九州市)に陣どって、長州藩を東西からはさみうちにする手はずを整えていました。

そのうえ、外国軍がせめてきたのでは、それこそ大変です。

長州藩のおもだったものたちは、戦うか和睦(わぼく、仲直り)するか議論はするものの、さっぱり決心がつきません。

イギリスの軍艦は、いつまでたっても聞多や俊輔から返事がこないので、しびれをきらして横浜へ帰ってしまいました。

一八六四年(元治元年)の八月となりました。

八月一日からは、馬関(下関市)の亀山八幡宮の五穀祭です。 ちかくの村々からも、豊年をいのってお参りにやってきます。

その人々の目あての商人の露店もでて、ずいぶんのにぎわいでした。

そのお祭りの二日め、めざとい漁師たちは、東のほう、周防灘にみえる豊前(大分県)姫島の島かげに、いままでにないたくさんの黒船をみつけました。

「黒船だ。また黒船がせめてくるぞ。」

「また大砲のうちあいがはじまるぞ。」

「今度は十隻以上もいる。ひどいことになるぞ。

はやく避難しなくては。」

人々は口々に伝えあいました。

お祭りどころではありません。

馬関の町は、上を下へのおおさわぎです。

それでも八月四日の午後には、家財道具をもったり、車につんだりして、ちかくの身寄りや知合いをたよって避難をおえました。 |

|

姫島沖に集ったのは前の年、鹿児島を攻撃したイギリス海軍中将キューパーを総司令官として、イギリス軍艦九隻、フランス軍艦三隻、オランダ軍艦四隻、アメリカ船一隻、合計十七隻の大艦隊でした。

大砲は全部」で三百八十八門、兵隊は五千人がのりこんでいました。

長州藩はやっと四日になって、「関門海峡を外国船が自由にとおることをみとめる」ということで、仲直りしようと申込みました。

しかし連合国のほうは、この申入れをことわりました。

八月五日午後三時四十分、旗艦ユーリアス号に「戦闘開始」の旗がかかげられ、十七隻の艦隊はふたてにわかれ、一列縱隊にならんで前進をはじめました。

長州藩のほうも、去年さんざんなめにあわされていますから、一年ごしで準備を整えていました。

前田・壇之浦・長府州崎・亀山などの砲台を中心に、新しくつくった八十ポンド砲、百五十斤砲など七十門をそなえつけ、「今度こそはやったるぞ」とはりきっている奇兵隊、郷勇(ごうゆう)隊、膺懲(ようちょう)隊など六百人の、百姓、町人を主力とする諸隊と、藩の正規軍の選鋒隊千人」がまもりをかためていました。

連合艦隊は、海峡にはいると、右側の大砲百数十門かいっせいに火をふきました。

まず、前田・壇之浦・亀山の砲台に集中砲火をあびせたのです。

その射撃ぶりは、「たばこ二、三服すうまに、数百発の弾がとんできた」といわれたほどでした。

そのうえ、破壊力の大きいアームストロング砲です。

砲台はたちまち大きな痛手をうけてしまいました。

一方長州の大砲は前と同じく、丸いだんご型の砲弾をうちだす旧式なものだったので、なかなか敵の軍艦にとどきません。

それもつづけてうっているうちに、砲身がやけてうてなくなってしまいました。

あげくは、戦国時代そのままの木製の大砲までもちだすしまつです。

こうして、五日の夕方になると、長州の大砲は一発もうてなくなり、多くの死傷者をだしました。

イギリス軍艦パージュース号は、前田砲台にちかづき、水兵を上陸させ、大砲を全部こわしてしまいました。

(フランス軍も勝ちいくさの記念品として大砲をぶんどり、本国にもちかえり、今もパリのアンパリュード廃兵院の中庭においてあります)。

連合軍の陸戦隊は馬関の町の中までせめこみました。

藩士の軍隊である選鋒隊の中には、ろくに戦わずに逃げ出す者もすくなくありませんでした。 |

|

ところが奇兵隊などの諸隊は、砲台でも市街戦でも、さいごまで戦いました。

市街戦は六日にもつづけられましたが、諸隊のはげしい抵抗のため、連合国軍は奥地まですすむことはできませんでした。

② 連合国軍との講和 top

どうみても、またも完全な負けいくさです。

長州藩のおもだった役人たちは、このありさまをみて、いまにも連合国軍が萩の城下にせめこんでくるのではないかと、あわてました。

一方では幕府軍の攻撃もちかづいてきたため、外国とは仲直りするほうがよいという意見がとおって、降参することになりました。

とはいうものの、だれを代表にするかで、はたとゆきづまりました。

勝ちいくさにのった外国軍と談判するのは、大変なことです。

だれも自信がありません。沈黙がつづきました。

そのうちに、ポツリと口をきったものがいます。

「使者の役目がはたせるものが、ぜんぜんいないとはいえないぞ。」

すると、ほかの役人は、せきこんで、口々にいいました。

「だれだ、その人物は。」

「そのような大役をしおおせるほどのものがいるというのか。」

「いっこくもはやく、よぼうではないか。」

使者になれる人物がいるといった役人は、ひとしきり騒ぎがしずまるのをまって、いいました。

「おることは確実におるがの。ちょっと都合がわるいのじゃ。野山の獄にはいっておるでのう。」

みんな、その人物がだれであるかわかりました。

その人物とは、脱藩の罪のために罰せられ、野山の獄にいれられていた高杉晋作なのです。

「おう晋作か。あれならやりきるじゃろう。だが入牢ちゅうではのう。」

「いやいや、この大事。そのようなことはいってはおれんぞ。」

藩の一大事というので、高杉は牢からだされました。

そして身分がひくくては貫録がないというので、臨時に家老の養子だとして、名も宍戸刑馬と名乗らせました。

そして、伊藤俊輔、井上聞多の二人を通訳としてつれ、長州藩を代表する使者として、キューパー提督と談判するためにユーリアス号にのりこませました。

連合国軍は、諧和の条件を三つ持ち出しました。

一、関門海峡をとおる外国船をていねいにもてなし、食糧、石炭、日用品を売ること。

二、馬関に砲台をつくらないこと。

三、馬関の町を焼かなかったかわりに、賠償金三百万ドルを支払うこと。

一と二は、いまとなっては、問題がありません。けれどもやっかいなのは第三の賠償金です。

いまのお金で約五十四億円にもなります。長州藩には、そのような大金を支払うゆとりはありません。

高杉は内心「こまったな」と思いましたが、顔にはださず、すこし考えると、俊輔や聞多のほうをみて、ニヤッとわらっていいました。

「三項目とも、全部、承知いたした。」

通訳の二人は、とびあがるほどおどろきました。しかし、高杉は平気な顔をしてつづけました。

「承知はしますが事件の始りは、京都で将軍が朝廷に攘夷を約束し、各藩に攘夷決行を命令したことにあります。

長州藩はその命令を忠実にまもったのです。だから、長州藩には賠償金を支払う理由はありません。

あなたがたは、幕府に、長州とこれこれの条件で仲直りしたといって、幕府から賠償金をおとりください。」 |

つまり外国軍のだしたむりな条件を幕府におしつけ、大金をしはらわせて幕府の力をよわめ、長州藩は連合国と仲直りする。

幕府には損をおしつけ、長州藩は得(とく)をとるという寸法です。

高杉はこのような談判に、これが負けた国の代表かとおもわれるような、堂々とした態度でのぞみ、連合国軍と平等な立場で話をすすめました。

こうした態度がとれたのも、諸隊がねばりづよく戦い、外国軍を陸地ふかく侵入させなかったことと、日ごろ世界の情勢を勉強していたこと、そしてとくに中国でヨーロッパの国々が、太平天国の農民軍に手をやいていたことをしっていたからです。

かえりの小舟のなかで高杉はいいました。

「のう、俊輔に聞多。おまえたちの通訳ぶりはなかなかりっぱだったぞ。

しかしきょうほど苦労した談判ははじめてだ。

それだけに、うまくいってこれほどおもしろいことはない。

幕府の役人たちがたまげる姿が目にうかぶわい。これであとのこともうまくいくぞ。」 |

③ 俗論党の天下 top

けれども、ことは高杉のおもうようにはすすみませんでした。

高杉は、これで外国とのいくさはかたがついたあとは幕府がせめてくればうちやぶるだけだ、と考えたのですが、藩の身分の高い武土たちの考えは、そうではありませんでした。

「幕府といくさをして、本当に勝てるだろうか。もしも負けたときには、長州藩はつぶされ、自分たちは浪人になってしまうではないか。」

「それならいまのうちに、いくさをせずに降参したほうがよい。

領土をけずられても、負けてほろぼされるよりぱましだ。」

こういいはじめました。

長州藩のなかは、戦って幕府を倒そうという身分の低い武士を中心とする討幕派と、幕府の命令をききいれたほうがかしこいやりかただという身分の高い武士を中心とする恭順派とにわかれて、はげしく対立しあいました。

討幕派は、自分たちのことを正義派といい、恭順派のことを俗論党とか俗論派とよびました。

幕府は、スパイをとおしてこのようすをしり、ますますつよくでて長州藩をあっぱくしました。

長州藩では大激論のすえ、幕府に降参することが、藩の方針として決定してしまいました。

討幕派の井上聞多は、九月二十五日の夜、山口の藩の役所で恭順派と昼食もぬいての大議論をしたあと、家へ帰る途中、選鋒隊員三人におそわれ、全身に五十針もぬうおおけがをさせられました。

恭順派は選鋒隊をつかって、討幕派を暗殺してしまおうとしはじめたのです。

そこで高杉晋作はいそいで長州をぬけだし、筑前(福岡県)の野村望東尼(ぼうとうに)という尼さんの家に、谷潜蔵(たにせんぞう)と名をかえてひそみ、伊藤俊輔は町人に姿をかえて、白石屋正一郎の家にかくれました。

十月になると、藩は諸隊の解散を命令してきました。

けれども諸隊はこれにはしたがわず、きびしい規律をつくって団結をかため、京都から幕府に追い出された七人の公卿をまもって、力をもりかえすチャンスをまっていました。

藩は、禁門の変の責任者として、福原越後、国司信濃、益田右衛門介の三人を切腹させ、宍戸(ししど)左馬之介ら四人の参謀、さらに松島剛蔵ら七人の首を切ってしまいました。

そして長州藩主の一族である岩国支藩の藩主、吉川経幹(きっかわつねまさ)は広島の幕府軍の司令部へでかけ、三家老の首をおわびのしるしにさしだし、降伏の談判をしました。

幕府は、長州藩の降伏をみとめました。

しかし、長州藩のなかには、おもくろしい空気がたちこめていました。

俗論党とよばれる恭順派が力をのばしてきてから、またもや古いしきたりが大切にされ、百姓、町人、身分の低い武士たちの生活はくるしさをましました。

そして、「やはり幕府をたおして、新しい世の中にしなくてはだめだ。

そのためには俗論党をたおさなくてはだめだ」という考えが、しだいにひろがっていきました。

「正義派(討幕派)の方々がたおれてしまわれては、この長州藩もおしまいです。

もし正義派の方々の手で俗論党を倒すことができぬならば、私どもが百姓一揆をおこして、藩の方針をかえさせましょう。」

小郡(おごおり)のちかくの大庄屋、秋山新蔵はこうまでいいました。

そして、藩からあっぱくされている討幕派や、奇兵隊などの諸隊を援助する庄屋同盟が結成されました。

このとき、諸隊を援助することは、禁止されていたのですが、そのような藩の命令も無視されてしまったのです。

こうした援助もあったので、討幕派はしだいに力をもりかえしていきました。

④ 討幕派の勝利 top

筑前へのがれていた高杉晋作は、十一月二十五日、ひそかに馬関へ帰ってきました。

そして、諸隊の幹部に、「俗論党をたたきつぶすためには兵をあげなくてはならない」 とときました。

諸隊の幹部は、まだまだ時期がはやすぎるというものもおおかったのですが、高杉はどんどん準備をすすめました。

十二月十五日の夜おそく高杉は八十人ほどをひきいて、馬関の藩の役所をおそいました。

藩兵たちは、たちまちにげさり、奉行の根来上総(ねごろかずさ)は、役所をあけわたしてしまいました。

高杉たちは、役所にあった武器や食糧、軍資金などをあっさり手にいれてしまいました。

つづいて高杉は、三田尻(みたじり)港につないであった長州藩の軍艦三隻をぶんどってきました。

この軍艦は、幕府に降参したしるしとして、武装解除してあったのです。

そこへ高杉たちがのりこむと、艦長たちはすぐ高杉たちに協力して錨をあげ、馬関にむかったのです。

こうなると、藩のほうもだまってはいられません。

十二月二十八日には、諸隊追討の命令をだしました。

選鋒隊は、諸隊をしずめるために萩を出発し、絵堂(えどう、山口県美弥郡大田村)にすすみました。

馬関の諸隊も、絵堂へと向いました。

その途中、奇兵隊長の山県狂介(きょうすけ、有朋)は、降伏をすすめるためにやってきた藩の使者とあいました。

「いま、まだ数のすくない諸隊がいきなり選鋒隊とぶつかっては不利だ。ひとつはかりごとにかけてやろう。」

山県は、使者にむかっていいました。

「武装を解除するといっても、いますぐというわけにはいかないので、しばらくときをかしていただきたい。

いつまでまってくださるか、一月三日までにご返事いただきたくぞんじます。」

藩の使者は安心して帰っていきました。そして、そのまま何日かがたちました。

一八六五年(慶応元年)一月七日になりました。

諸隊は、ひそかに絵堂の選鋒隊の陣地をとりまいて、いっせいに攻撃の火ぶたをきりました。

ふいをつかれた選鋒隊は、あわてて三キロほど北の赤村の陣地に退却しました。

「ざまあみろ、あとはおいかけていって選鋒隊のやつらを全滅させてやる。」

諸隊は、勝ちに乗じて追撃しようと主張します。だが山県狂介は、冷静にこの意見をおさえました。

「すくない人数では、追撃することも、この絵堂をまもることもできない。

選鋒隊は、やがて援軍をまって逆襲してくるにちがいない。

一里半(約六キロ)ほど南の大田にひきあげ、まもりをかためよう。」

あんのじょう、十日になると選鋒隊が逆襲してきました。諸隊に数倍する兵力です。

諸隊は苦戦しましたが、必死になって戦いぬきました。

選鋒隊は、死んだ仲間の遺体ものこしたままひきあげました。

十二日にも、選鋒隊は逆襲してきました。

さらに十四日には千人もの兵力で逆襲してきました。

雪をまじえた暴風雨のなかで、激戦がつづきました。

しかし諸隊は、ついに選鋒隊を敗走させました。

諸隊は、よく戦いました。

それに、馬関のほうからあらての諸隊が援軍にかけつけてきました。 しかし諸隊が強かったわけはそれだげではありません。 地主や町人たちが費用をだしあったり、諸隊が陣どったふきんの百姓が、大砲運びやたきだしを手伝うなど、その土地にすむ人たちが諸隊を応援していたからでした。

三回にわたる選鋒隊の攻撃をしりぞけた諸隊は、萩の城下へむかって、前進しはじめました。 |

|

このいきおいにのまれた萩の城中は、おおさわぎになりました。

そして、俗論党とよばれた恭順派の役人はやめさせられ、これまでは悪者とされていた討幕派の武士たちが、藩の政治の中心にすわるようになります。

そして幕府にたいしては、こちらからは手をださないが、攻めてきたならばあくまで戦うぞ、という意味の「武備恭順」(ぶびきょうじゅん)が藩の方針になりました。

二月二十八日のことです。

このありさまをみて、幕府は、「降参したときの約束をまもっていないではないか」といいがかりをつけて、二回めの長州征伐の軍をおこしました。

けれども長州藩は、もう去年の長州藩とはちがいます。

討幕派が勝利をしめた長州藩は、第一回の長州征伐のときのようにビクビクしてはいませんでした。

幕府にたいする宣戦布告書「防長士民合議書」を三十六万枚もつくってくばり、武土心百姓も町人も団結して戦うことをうったえました。

そして、幕府軍にたいしては、堂々と立向っていくのでした。

15 薩長同盟と海援隊 top

① 坂本竜馬と勝麟太郎

「勝先生はいらっしゃいさすが。私は土佐の浪人坂本竜馬ともうすもの。 松平春嶽(しゅんがく)さまのご紹介をいただいてまいりました。」

江戸赤坂元氷川(東京都港区)の勝麟太郎(かつりんたろう)の屋敷へ筋骨たくましい大男が大刀をさげて、たずねてきました。

勝は幕府の旗本で、号を海舟といい、軍艦奉行をしていました。

座敷へとおされたこの大男をみるなり、勝は頭ごなしにいいました。

「貴公は、私を切りにきたのだろう。だが、まず私の話をききなさい。」

攘夷などということは子供じみたことで、外国につけいられるばかりだ。

日本でも大きな船をつくってどんどん外国へでかけていき、貿易をしておおいに利益をあげ、その金て軍備を整えなくてはだめだと、勝はとうとうとのべはじめました。

かって咸臨丸(かんりんまる)艦長としてアメリカヘいったこともある勝は、幕府のなかでも、めずらしくすすんだ考えをもっており、人柄もかたやぶりの男でした。

それだけに、まだまだ鎖国時代の頭のままでいる武士たちからは、奸賊(かんぞく=悪者)としてつけねらわれていました。

だから勝は、剣術のけいこで面ずれした竜馬をみて、てっきり自分をころしにきた攘夷論者だと思ったのです。

竜馬は、たしかに攘夷論者でした。

彼は、土佐藩の身分の低い郷士(ごうし)でしたが、坂本の家の本家は、才谷屋(さいたにや)という金持の商家でした。

竜馬は、十九歳のとき江戸へ剣術修行にでて、北辰一刀流の免許皆伝になりました。

そのご、土佐へ帰って、先輩の武市半平太とともに土佐勤王党をつくりました。

けれども、武市が土佐藩を勤王の藩につくりかえていこうという考えかたをしているのにたいして、竜馬は、「ひとつの藩にとじこもっていてなにができる」といってついに脱藩し、再び江戸へやってきたのです。 |

|

一八六二年(文久二年)のことでした。

竜馬はほかの攘夷論者のように、意見のちがう者をかまわず切ってしまうというような乱暴者ではありませんでした。

いろいろな人にあって意見をきき、自分なりの考えをまとめていこうとしていたのです。

竜馬は、勝の意見にすっかり感心してしまいました。

勝の話がおわったときに、さけぶようにいいました。

「先生、弟子にしてください。」

坂本も、勝におとらず、かたやぶりでした。

「なに。貴公、わしを切りにきたのではなかったのか。」

勝はわらいながら、坂本を弟子にしてくれました。

勝は、さっそく築地(東京都中央区)にあった軍艦操練所へ、坂本をつれていって、航海術や砲術を勉強できるように、とりはからってくれました。

一八六三年(文久三年)、勝は摂津国の神戸村(神戸市)に、海軍操練所をつくることを幕府から命じられました。

幕府は、諸藩の船や人材をあつめて、強力な幕府海軍をつくりあげようとしたのです。

けれども勝は、そんなことにはおかまいなく、幕府に反対する立場のものでも平気で入所させました。

勝は、坂本を、海軍操練所の塾頭にしました。 |

|

このような勝のやりかたに、幕府は我慢できませんでした。

とうとう一八六四年 (元治元年)十月、勝は江戸へ帰ることを命じられ、海軍操練所もつぶされてしまいました。

そんなとき勝は、薩摩藩の西郷吉之助(隆盛)にあいました。

「西郷さん。私はついにお役ご免、操練所もおしまいだ。

ついては、操練所には、帰る藩もない連中がかなりいる。

ひとつ、その連中の面倒をみてもらえまいか。

とくに、土佐の坂本竜馬という男は、じつにいいやつだ。

ところがこの男、かっては土佐勤王党だったんだよ。

いま、土佐は勤王党に大弾圧をくわえているときだ。

坂本が、土佐藩の手にわたってしまったらえらいことになってしまう。ひとつ、なんとか……。」 |

西郷は、勝が幕府の旗本ながら、なかなかすぐれた人物であることをみぬいていました。

「ようごわす。勝先生のお申し出は、おいどんがお引受けいたしましょう。

操練所で船をうごかすことを学んだ衆なら、薩摩藩にとっても、ありかたいというもんでごわす。」

こうして、坂本竜馬らは、薩摩藩に身をよせることになりました。

彼らはやがて長崎の亀山で、仕事をはじめました。

それは海軍の勉強をしながら、薩摩藩が長崎で買入れた品物を船で運ぶという仕事です。

海軍と海運業をかねていたこの仲間は、亀山社中(かめやましゃちゅう)とよばれました。

坂本が社中のかしらでした。

② むずかしい仲直り top

薩摩藩も長州藩も、西日本の大きな外様(とざま)大名(一六○○年の関ヶ原の合戦ののちに徳川氏にしたがった大名)で、はやくから幕府の政治に不満をもっていました。

幕府は、「このふたつの藩が手を結んだら、大変なことになる」と気にしていました。

また、幕府を倒そうとする人たちは、このふたつの藩が手を結んで立ち上がることをのぞんでいました。

けれどもたびかさなる行違いから、薩長の両藩は、まるでイヌとサルのようにいがみあっています。

とくに長州藩にしてみれば、一八六三年(文久三年)八月十八日の政変や、一八六四年(元冶元年)の禁門の変で、薩摩のためにひどいめにあっているのですから、にくらしくてたまりません。

そこで長州藩土たちは、下駄に、「薩賊会奸」(薩摩の賊、会津の悪者)と書き、薩摩、会津藩を足の下にふみつけにして、うっぷんをはらしているありさまでした。

けれども時勢は、このふたつの藩が互いに手をにぎらずにはいられないようになっていったのです。

長州藩には、尊王穣夷派の浪人が、たくさん身をよせていました。

そのひとりに、土佐勤王党の一員だった中岡慎太郎がいました。

中岡は、土佐藩の勤王党弾圧をのがれるために脱藩し、長州藩の討幕派と行動をともにしていました。

はじめは攘夷論の急先鋒だった中岡ですが、禁門の変と馬関戦争のふたつの敗戦で、

「これまでのいきかたではだめだ」と考えはじめました。

「昔からみれば弱くなったとはいえ、まだまだ幕府は大きな力をもっている。

その幕府を倒すのには、とても長州だけががんばってもだめだ。

長州と薩摩に手をにぎらせることは、容易なわざではないが、もしそれができれば幕府を倒す力は、ぐっと強くなるにちがいない。

いま、薩摩藩には、坂本竜馬が身をよせている。坂本と連絡をつけて、なんとかしたいものだ。」

一方、坂本竜馬が身をよせている薩摩藩はイギリスとの戦争のあと、却ってイギリスから軍艦や鉄砲や大砲を輸入したりして軍備を整え、さらに紡績機械なども輸入して産業をおこし、藩の経済力をゆたかにしていました。

薩摩藩は、一回めの長州征伐には、幕府の命令にしたがって出兵しました。

けれども、幕府が二回めの長州征伐を計画していることがわかると、「二度めの長州征伐には参加しない」ということをきめました。

坂本は、「いまこそ薩長(さっちょう)の手をにぎらせるときだ」と考えました。

そして、西郷をときふせ、馬関へでて、中岡とあいました。

「そうか、坂本、西郷さんは長州と手を結ぶといってくれたか。」

「そうだ。こうなったら一目もはやく手をうつのだ。中岡、おまえはすぐ薩摩へいってくれ。

いま西郷は、鹿児島から船にのって、大阪へむかおうと準備している。

その途中、この馬関によってもらうように約束をとりつけてある。おまえは、馬関へ案内してくれ。」

「よしきた。」

「おれは、ここで桂小五郎(のちの木戸孝允(たかよし))をときふせる。」

坂本は、長州藩の桂に馬関へきてもらいました。

桂とは、坂本が江戸での剣術修業のころからの知合いでした。

こうして、坂本と桂が、馬関であったのは、一八六五年(慶応元年)閏五月六目のことでした。

「坂本君。含みは長州と薩摩が手をにぎれというが、長州にとって薩摩は、これまでことごとに長州をいためつけた憎いやつらだ。

きみは、我々長州藩のものの気持はわかっているはずだ。」

「桂さん。それはよくわかる。だが、この時期に長州だ、薩摩だといっているのはもう古い。

なるほど、薩摩藩は、禁門の変でも長州征伐でも、幕府のいうとおりに長州をやっつけた。

しかし、今度は幕府の命令にはしたがわないといっている。

時勢がかわってきたのですよ。

それに、長州一藩だけでは、とても幕府を倒すことは無理でしょう。」

「しかし坂本君。長州藩が薩摩藩へ、手をにぎろうというわけにはいかない。それはわかってくれるだろう。」

「いうまでもありません。いま、中岡慎太郎が鹿児島へいっています。

西郷さんをつれて、この馬関へくるてはずです。ともかく、桂さん、西郷さんにあってください。」

「そうか。では、そこまで、ことがはこぼれているなら、西郷にあうことだけは承知した。」

しかし、いつまでだっても西郷はやってきません。闊五月二十一日になってやっと中岡が帰ってきました。

「中岡、西郷さんはどうした?」

坂本は、さっそく、ききました。

「坂本、だめだった。

京阪(京都・大阪)のようすがあわただしくなったので、薩摩の船は土佐沖をとおって東へいくことになってしまった。

西郷さんには、それではこまる、なんとか馬関へよってくれといったんだが、だめだったんだ。

桂さんによろしく、とのことだった。」

これをきいて、桂は、かんかんにおこってしまいました。

「なんだ、ふざけている。薩摩っぽというのはそういうやつらなんだ。

坂本君、中岡君。ぼくはここでもう半月も無駄にすごしてしまった。どうしてくれるのだ。」

坂本と中岡は、やりきれない気持で桂をなぐさめ、なだめました。桂も、ようやく気をとりなおしました。

「うん。西郷には西郷の立場があるだろう。

馬関へよれなかったというのは、薩摩としても事情があったのだろう。

では、今度は私から意見をいわせてもらおう。

もし薩摩が、本当に長州と手をかすぶつもりなら、その証拠をみせてほしいのだ。

いま長州は、再び幕府の大軍をむかえようとしている。武器が必要だ。

なんとかして買い整えたいのだが、幕府にさまたげられて、買うことができない。

そこで、薩摩藩の名儀で武器を買ってもらえるなら、あとのことはきみたち二人にまかせよう。」

坂本はしめたと思いました。彼はすぐ京都へとんで西郷にあい、桂の希望を伝えました。

西郷は、馬関であう約束をすっぽかしたのですから、引受けないわけにはいきません。

西郷は、薩摩藩の名儀で、長州藩のために武器を買う仕事を承知しました。

そして、その仕事は、坂本がやることになりました。

坂本は、長州に使いをだしました。

それをみて長州では大喜びで、長崎に、伊藤俊輔と井上聞多をおくりました。

長崎の亀山社中が、まちかまえたように武器の買入れをはじめ、やがて長州へ運びました。

③ ついに薩長同盟なる top

京都の薩摩屋敷の一室で、西郷吉之助と坂本竜馬がむかいあっていました。

「坂本どん。今度はおいどんからたのみがごわす。

おはん(あなた)もしってのとおり、薩摩は大藩とはいえ、土地がらがわるくて米のとれだかがすくない。

しかも京からは遠くはなれておりもうす。

いま、薩摩藩は京に大軍をとどめておるが、兵糧をはこんでくるのが難儀でごわす。

この兵糧米を、長州から買ってもらえまいかのう。」

「なに、米ですか。それはいい。長州が鉄砲で、薩聯か米をのぞんでいる。

鉄砲と米で、仲直りができるというもんですな。」

坂本は、この西郷のたのみをもって、馬関へくだりました。

京都でしいれた朝廷や幕府や諸藩のうごきを伝えると、長州藩は大喜びです。

そして、米を薩摩藩のためにおくることを、ききいれてくれました。

一八六五年(慶応元年)十二月のはじめ、薩摩藩の黒田清隆が、京都から長州へやってきました。

「私は、西郷先生の使者としてまかりこしました。

ご相談したいことがございますので、ぜひ桂さんに京都までおこしを願いたいのです。」

しかし長州では、まだまだ薩摩のことをよくは思っていない人がすくなくありません。

それに、馬関で西郷にまちぼうけをくわされたことがある桂です。なかなか、うんとはいいません。

けれども、そのとき馬関にいた坂本や、長州藩の高杉晋作、伊藤俊輔たちは、口々にいいました。

「桂さん。たのみます。どうか京へのぼって西郷さんと会ってきてください。

私もひと足おくれて京都へまいります。」と坂本。

「桂君。我々長州藩は、やがてまた幕府の大軍をむかえうつようになる。

そのとき、薩摩を味方にできたらすばらしいじゃないか。行ってくれ、たのむ。」と高杉。

「桂さん。もういまは長州は、薩摩に借りがあるだけではない。

むこうのたのみもいれてやったのだし、わざわざむこうから使者まできているのです。たのみます。」と伊藤。

桂も、ようやく重い腰をあげました。

くれもおしつまった十二月二十六日、桂は京都の薩摩屋敷につきました。

薩摩藩は、桂をてあつくもてなしました。

西郷や小松帯刀がいろいろと話をするのですが、いつまでたっても、薩長が手を結ぶということの話がでてきません。

「なんだ薩摩のやつは。俺をわざわざ京都にまでよびだしておいて。

薩摩っぽはこれだから、信用できないのだ。

それに、坂本のやつ、よけいなことをしてくれたものだ……。

しかしはやくきてくれないかな。坂本がきてくれれば、あるいはうまくいくかもしれないな。」 |

桂は、じりじりして、日をおくりました。

あけて一八六六年(慶応二年)一月二十日、坂本はやっと京都の薩摩屋敷へやってきました。

実はもうとっくに薩長の同盟ができているのだろうと思っていたのです。

ところが桂は、坂本の顔をみるなり、怨みがましくいうではありませんか。

「坂本君。わしはもう、長州へ帰る。

わざわざわしを京都までよんでおいて、薩摩のやつは、長州との同盟のことはなにもいわないのだ。

よっぽど帰ってしまおうかと思ったが、きみたちが努力してくれたことでもあり、ひとことお礼をいってから帰ろうと思っていたのだ。」

坂本はおどろき、また、あきれました。

「なんだ。それならなぜ桂さんのほうから言い出さないのです。」

「いや、それは長州が薩摩に助けをたのかようなものだ。長州の面目にかけて、それはできない。」 |

|

「長州の面目? それはわかる。

だが、私たちが長薩の同盟のために努力してきたのは、けっして長薩両藩のためじゃない。

日本全体のためなんだ。

遠くここまでやってきて、おたがい話合っていながら、その一番肝心なことは話合っていないとはなんということだ。」

「きみのいうとおりだ。だが……。」

「よし、わかった。」

坂本は、すぐに西郷の部屋へいきました。

「西郷さん。もう桂さんがきてから二十日あまりになるというのに、まだ薩長同盟のことを話しとらんそうじゃないですか。 いま長州は、日本国じゅうを敵にまわし、歯をくいしばって、がんばっているときなんだ。

そうい立場にいる長州から、薩摩に手を結ぼうということは、助けをたのんでいるのと同じになってしまう。

だから、桂さんは、のどまででている言葉を出さずにいるんだ。その気持がわからんあんたじゃないはずだ。」 |

坂本は、どなりつけるようにいいました。

西郷は、頭をさげていいました。

「坂本どん。ようわかった。おいどんから、桂どんにいいもうそう。薩長が同盟を結ぼうとな。」

こうしてついに、一月二十二日、薩長の軍事同盟ができました。

幕府を倒すために、西日本を代表するふたつの大藩が、ついに手をつないだのです。

④ 海援隊 top

薩長同盟は、幕府を倒そうとする人々にとって、このうえないはげましになりました。

また長州藩は、一八六六年(慶応二年)六月にはじまった二度めの長州征伐にたいして、幕府がたの連合軍をむかえうって勝利をおさめました。

こうなってくると、土佐藩も、だまってはいられません。

土佐藩ははやくから武市半平太(たけちはんぺいた)らの勤王党が活躍していましたが、公武合体(幕府と朝廷との協力のうえに強力な政治をしていこうとする意見)を主張する前藩主山内容堂たちにおさえられ、武市は切腹し、多くの勤王党の人たちが殺されたり牢へいれられたりしたのです。

だが、勤王党をおさえたひとりである後藤象二郎は、長崎へきたおりに、坂本を料理屋によびだしました。

「坂本さん、どうなさいます。後藤のよびだしにおうじるのですか。」

「後藤は武市先生を切腹させた憎いかたきです。そいつの招待におめおめとでてい

かれるのですか。」

亀山社中の若者たちは、血相かえて坂本につめよりました。けれども坂本は、

「とにかくあってみる。もし、土佐藩を使うことができるなら、使ったほうがいいからな。」

と、わらいながらいいました。

後藤は、清風亭という料理屋で坂本をまっていました。

おたがいに、きまずかったにちがいもりません。

けれども二人は、たがいに平気なふりをよそかっていました。

後藤は、すこしも過去のことを話しません。

ただ、これからどうしたらよいのか、という将来の事ばかり話しました。

坂本は、感心しました。

まもなく、坂本は、長州の桂小五郎にあてて手紙を書きました。

「先日、土佐の後藤象二郎より面会をもとめられ、いろいろと話合いました。

土佐は、もうすでに幕府の役にはたちません。

今年の七月か八月ごろには、長薩土三藩が力をあわせられるときがくるでしょう。」

どうやら坂本は、後藤象二郎をとおして、公武合体派が中心となっている土佐藩も大きく動いていることをしったようです。

それだけではありません。

坂本たちの亀山社中は、後藤の力ぞえで、土佐藩から援助をうけて海援隊という組織に発展しました。

それは、海軍と海運業をあわせた亀山社中を、いっそう強いものにしました。

またこれとほぼ同じく、中岡慎太郎を中心とした陸援隊もうまれました。

土佐藩を脱藩した坂本と中岡が、ともにその罪をゆるされて、自由に腕をふるうことができるようになったのです。

けれども坂本が、勤王党のかたきである後藤らと力をあわせることを非難する人もいました。

しかし坂本は、そのような人たちにこういいました。

「私ひとりで五百人、七百人をひきいて天下のためにつくすよりも、土佐藩二十四万石をひきいて、天下国家のためにつくすほうがよいのです。」 |

|

坂本は、藩のわくにこだわりませんでしたが、まだ藩というものがともかくも力をもっている以上、それを利用して、幕府を倒そうと考えていたのです。

それは、現実をみつめて、一歩一歩、理想にちかづこうとする態度でもありました。

それだけに、幕府がたにとって、おそろしい人物でした。幕府がたは、坂本を執拗につけねらいました。

一八六七年(慶応三年)十一月十五日、坂本と中岡は、京都河原町通りの近江屋の二階で、幕府の見回り組にふいをおそわれ、波乱にとんだ人生をおえました。

坂本は三十三歳、中岡は三十歳でした。

それは、幕府がたおれる直前のことでした。

top

**************************************** |