|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

二章 近世初期の日朝関係と対馬

1 豊臣政権への組込み top

朝鮮との関係を事実上独占していた宗(そう)氏が豊臣秀吉と公的な接触をもったのは、一五八六(天正十四)年のことであった。

島主宗義智 * (よしとし)の後見人である宗義調

* (よししげ)から書状と進物を送ったところ、折り返し秀吉から、九州へ出陣する予定と朝鮮出兵の意向が伝えられた。

* 宗義智 一五六八~一六一五年。初名昭景。父は宗将盛。

* 宗義調 一五三二~八七年。宗将盛の従兄弟にあたり、義智の三代前の島主。

この朝鮮への出兵は、九州平定の延長であるとともに、「唐(から)入り(中国征服)の一環をなすものでもあった。

「唐入り」は、かつて織田信長が将来の構想として公言していたことで、秀吉はそれを引き継いだともいえるが、全国統一事業が急速に進むにともなって、にわかに現実味をおびてきたのである。

これよりさき、一五八五(天正十三)年関白に就任した秀吉は、天皇の代理という立場から諸大名に戦闘行為の中止を命じ(惣無事令=そうぶじれい)、国内での戦争状態を終らせようとしていた。

しかし、全国政権としての組織や体制はまだないに等しく、政権の求心力を維持するためには、諸大名に対する軍事動員土木・建築工事への動員を含む)を間断なく続けるとともに、彼らの領土拡大の欲求にも応える姿勢を示すことが必要だった。

そのために海外への軍事行動を起こしてそちらへ目を向けさせることは、たしかに一つの選択肢

* であった。

* 一つの選択肢 秀吉は服属した島津氏に対して、琉球を通して明と交渉し、明使来日を実現させるよう命じていた。

また秀吉は、「三国(日本・中国・朝鮮)に名を残す」とか、「中国を征服したら自分は寧波(ニンポー)に居を構えるつもり」などと述べていたから、自分の手で明帝国に取ってかわる帝国を建設することを意識した部分があったかもしれない。

翌一五八七(天正十五)年、秀吉は九州に赴いて島津氏を降し、引き続いて九州の「国分け大名再配置」を行った。

宗氏はまず家臣柳川調信を秀吉のもとに派遣し、ついで宗義調・義智が六月に博多の箱崎で秀吉に拝謁して対馬領有を安堵された。

このとき秀吉は朝鮮攻撃を命じたが、宗義調が「朝鮮は対馬と仲間であり攻撃するのは適当ではありません」と申し入れた結果、ひとまず攻撃は中止され、のち、朝鮮国王を参洛

* (さんらく)させる命令に変更になった。

あらたに服属した大名に対して、そのさきにいる大名に服属をうながす役割を担わせた点、服属するならば秀吉のもとへ挨拶のために参上せよとした点など、朝鮮に対しては国内戦争の過程と同じ論理

* が適用された。

* 朝鮮国王の参洛 朝鮮国王の参洛を強く求めたことは、古代の伝説にある「朝廷の朝鮮支配」を自分の手で再現しようとした意図がみえるようである。

* 同じ論理 参上しなければ攻撃することになる。この論理は明には適用されず、朝鮮とは扱いが異なっていた。

そして、豊臣政権は室町幕府と異なり、日本全国の領主を軍事動員する力をもっていたから、こうした命令に正面から反対すれば滅亡する以外なかった。

宗氏の側では、博多の有力商人島井宗室 * (しまいそうしつ)や九州方面の大名との取次ぎ窓口になっていた小西行長(こにしゆきなが)など秀吉政権の中枢に近い人物との関係を強化し、また義智自身が朝鮮に渡海

*

し朝鮮政府に通信使派遣を求めるなど、全力でこの難題に対処することになった。

* 島井宗室 一五三九~一六一五年。博多の豪商。茶人としても交際範囲が広かった。

* 義智自身の渡海 対馬島主本人が朝鮮に渡るのはきわめて異例であった。

こののち開戦までの宗氏の交渉と、秀吉政権・朝鮮政府の動きについて、前ページの表にまとめた。

表からは、中間にあった宗氏が秀吉・朝鮮の要求や回答を微妙に変えて伝達しながら事態を収拾しようとしていたようすをみることができる。

しかし結局、独裁者の考えが変わらないかぎり、できることは時間稼ぎでしかなかったのである。

2 朝鮮出兵中の宗氏と対馬 top

|

朝鮮出兵までの宗氏の交渉 |

| 年月 |

秀吉政権 |

宗氏・対馬 |

朝鮮 |

|

1986/4

6

1587/5

6

9

1988/12

1989/3

6

9

11

1590/2

3

7

11

1591/1

2

3

6 |

秀吉、義調への朱印状で朝鮮出兵の予定を伝える。

対馬領有を安堵。朝鮮出兵を命令。朝鮮出兵を延期。のち朝鮮国王の参洛実現を命ず。

宗義智に朝鮮国王参洛を督促。

聚楽第で通信使一行を謁見。国王書への返書で朝鮮に明征服の先駆けとなるよう命ずる。 |

対馬島主後見宗義調、豊臣秀吉に書状と進物を送る、

宗義調、ふたたび島主となる。

義調と養嗣子義智、筑前箱崎で秀吉に拝謁。義調朝鮮への出兵中止を請う。

家臣杣谷(橘)康広を日本国王使として朝鮮派遣。国内統一祝賀の通信使派遣を要請。

義調死し、義智島主となる。景轍玄蘇・宗義智・柳川調信一島井宗室ら日本国王使として朝鮮に渡り、重ねて通信使派遣を求めるが成果なく帰島。

景轍玄蘇・宗義智・柳川調信・島井宗室ら、再度朝鮮に渡り、重ねて通信使派遣を求める。朝鮮国王に拝謁。

柳川調信に沙乙火同を連行させる。

沙乙火同を朝鮮側に引き渡す。

宗義智ら、通信使に同行してソウル発。

京都着。

景轍玄蘇・柳川調信、釜山まで通信使に同行する。

釜山にて景轍玄蘇、来年明征服のため朝鮮に道を借りることを求む。

ソウルにて玄蘇、来年の兵禍を避けるため明への貢路幹旋を朝鮮に求む。

宗義智、釜山にて明への途を借りることを求む。 |

日本の新王は簒奪者との認識。表向き水路迷昧を理由に断わる。

通信使派遣の条件として倭寇手引者沙乙火同(五島在)の引渡しを求める。

通信使派遣を決定。

正使黄允吉と副使金誠一を任命。

通信使一行ソウルを発つ。

京都着。

堺で滞留中、国王書に対する秀吉の返書を受け取る。

釜山に帰着。

黄允吉・金誠一、国王に復命。允吉は兵禍あらん、誠一は兵禍なからんと報告。

明へ日本による侵犯計両を奏上。 |

|

第一次朝鮮侵略関係略図

|

第二次朝鮮侵略関係略図

|

一五九二(天正二十=文禄元)年四月、豊臣秀吉は肥前名護屋(ひぜんなごや)に集結させていた軍勢に出陣命令

* をだし、文禄・慶長(けいちょう)の役(朝鮮では壬辰(じんしん)・丁酉倭乱(ていゆうわらん))が始まった。

* 出陣命令 戦争全般の経過については、北島万次『秀吉の朝鮮侵略』(日本史リブレット34)を参照。

動員された日本軍の数は一六万といわれ、戦争は日明(にちみん)講和交渉にともなう小康状態を挟み、秀吉が死去する一五九八(慶長三)年まで足かけ七年におよんだ。

ここでは当時の宗氏の島主で、のちに対馬藩の初代藩主に数えられることになる宗義智の動きと対馬の状況にしぼってみることにしたい。

宗義智は対馬島主宗将盛(すえもり)の末子で、初め昭景(あきかげ)といい、のち義智(よしとし)と改めた。

兄茂尚(しげひさ)・義純(よしずみ)のあとを承けて一五七九(天正七)年家督を継いだ。

文禄の役(一五九一~九六年)で、義智は秀吉から先陣である第一軍の一部として兵五〇〇〇の動員を命じられたが、実際に動員できたのは牢人(ろうにん)の雇入れや小西行長からの援助

* を加えて二〇〇〇人ほどであった。

* 小西行長からの援助 義智は小西行長の妹(一説に娘)を妻に迎えていた。

第一軍の大将は行長であった。

一五九二年四月十四日釜山(プサン)へ渡海、五月三日ソウルにはいった。

その後行長とともに平安道(ビョンアンド)方面へ進み、六月十五日に平壌(ピョンヤン)にはいったが、一五九三(文禄二)年正月早々に明の提督李如松(ちじょしょう)を総大将とする明・朝鮮軍の攻撃を受け、行長とともに平壌を撤退しソウルに戻った。

この間、三次にわたる平壌の攻防戦では部下にかなりの戦死者をだした。

離島の大名であった義智にとって、一〇〇〇人単位の軍勢を指揮することも、鉄砲を駆使する戦闘もはじめての経験であったが、諸将から賞賛される戦いぶりを示した。

一五九三年三月ごろから本格化する日明間での講和交渉の期間

*

、義智はみずからの軍勢を朝鮮半島の南辺に在陣させつつ、講和交渉の日本側中心人物であった行長と行動をともにすることが多かったようである。

* 講和交渉の期間 一五九六(文禄五)年九月に講和のための工作が最終的に破綻するまで。 |

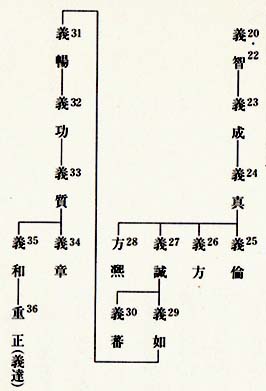

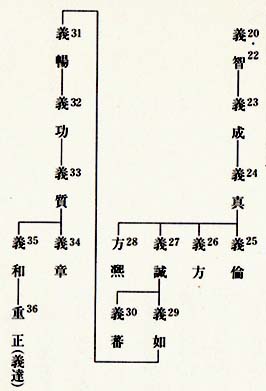

宗氏系図② 各藩主の生没年や

藩主在位期間については四章の表1を参照。

義智は島主としては、20・22代であるが、

この時の功績で初代藩主となる。

|

この間一五九三年五月には兵糧米として米一万石をあたえられ、また九五(文禄四)年四月には戦功を賞して薩摩国出水(いずみ)郡内に領地一万石をあたえられている。

一五九七(慶長二)年からの慶長の役は、明への侵攻・征服をめざした文禄の役と違い、朝鮮半島南部を武力占領することが目的たったとされている。

義智は兵一〇〇〇の動員を命じられ、まず熊川(ウンチョン)に駐屯し、ついで七月から八月にかけて巨済(コジェ)や南原(ナモン)での戦闘に参加、その後南海(ナメ)に駐屯した。

一五九七年五月、秀吉は義智に巨済を知行地としてあたえたが、翌年の撤退を待つまでもなくこの知行宛行(あてがい)は実質的な意味をもたなかった。

ところで、長期にわたるこの戦争のあいだ対馬の状況はどうだったろうか。

そもそも、戦争開始によって対馬ではそれまでに築いていた朝鮮との通交貿易関係のすべてがとだえ、経済的基盤を半ば失った状況にあった。

そのうえに対馬には軍勢の動員と各軍への通訳や道案内者提供が賦課され、さらに中継地としての役割も求められた。

人口二万人弱と推定される当時の対馬にとって、働き手の不足、食料の不足、竹木などの資材の乱伐により、島の荒廃が進んだ。

豊臣秀吉は一五九八年八月十八日に伏見城で没し、あとを託された五大老

* と五奉行 *

は、秀吉の死を秘したまま朝鮮半島に渡っていた諸将に対して明との講和交渉をまとめて撤退するよう命じた。

* 五大老 徳川家康・前田利家・宇喜多秀家(うきたひでいえ)・上杉景勝(うえすぎかげかつ)・毛利輝元(もうりてるもと)。

* 五奉行 前田玄以(げんい)・浅野長政・増田長盛(ましたながもり)・石田三成・長束(なつか)正家。

実際には秀吉危篤の報は前線の軍まですみやかに伝わり、諸軍は個別に明軍との休戦を交渉して撤退をはかろうとしていた。

小西行長の順天(スンチョン)城にいた宗義智は、九月末以降明・朝鮮軍と長期の攻防戦を戦うことになり、南海にいた柳川調信は十一月半ば島津勢に加わって順天救援に赴く途中、露梁水道における朝鮮水軍との最後の戦いで多くの戦死者をだした。

全軍が朝鮮を離れたのは十一月末のことであった。しかし領地へ帰ることを考えればよかった他の大名と宗氏とでは事情が違っていた。

島民の生活基盤であり、宗氏の家臣団統制の要でもあった朝鮮貿易が断絶していたのである。

一五九九(慶長四)年正月、五大老は連名で宗義智に対し、さきの薩摩国出水郡内一万石のかわりに、肥前国基肄(きい)・養父(やぶ)郡のうち一万三七石をあたえ、また同年六月にも米一万石をあたえた。

秀吉死後の政治情勢が流動的なこの時期、交換とはいえ一大名に領地をあたえることは異例であり、それだけ対馬の疲弊が甚だしいことは衆目の一致するところだったのであろう。

新しい領地は筑後(ちくご)川下流の穀倉地帯で、対馬藩ではここを田代(たしろ)領と呼び、江戸時代を通じて同藩の重要な領地となった。

3 朝鮮との関係復活への努力 top

疲弊した対馬としては朝鮮との貿易再開が急務であり、撤兵の翌年一五九九(慶長四)年には朝鮮に使者を送り、関係の復活を求める行動を開始した。

当初朝鮮にはまだ明軍が駐屯しており、交渉の糸口すらつかめなかったが、一六〇一(慶長六)年ごろになると対馬からの働きかけに朝鮮側も反応を示すようになった。

注目すべきは、一六〇〇(慶長五)年九月の関ヶ原の戦い以前から、徳川家康は宗氏に対して朝鮮との関係復活のため動くよう伝えていたと考えられることと、それが島津氏に対して明との関係を模索するように指示した動きと並行していたことである。

関ヶ原の戦いにおいて、宗氏は西軍(大坂方)に属し、五島(ごとう)・松浦(まつら)・秋月(あきづき)・島津義弘(よしひろ)らの九州大名とともに大坂城に入城

* したが、美濃国関ヶ原での会戦には参加しなかった。

ただ柳川調信の子景直 * (かげなお)らが石田三成の陣に参加していたことを後日黒田長政が家康に訴えたところ、それは三成に拘束されたためであると柳川調信が弁明して処分をまぬがれたというエピソードがある。

* 大坂城入城 義智本人は対馬にいたとの説もある。

* 柳川景直 ?~一六一三年。のち智永(としなが)と改名。対馬藩の重臣だが幕府のもとにいることが多かった。

ここからは、家康が朝鮮との関係復活を宗氏処分より優先させたと考えることもできる。

秀吉の戦争の戦後処理から近世の日朝関係が成立するまでには、対馬・徳川政権(一六〇三〈慶長八〉年二月から江戸幕府)・朝鮮政府それぞれの立場と思惑が交渉を左右する要素として交錯した。

江戸時代の日朝関係は、この三者の思惑が重なったところに成立したといえるので、それについて整理しておきたい。

徳川政権にとって、秀吉が始めた戦争の後始末は武家政権の後継者としての立場を明らかにすることと結びついており、外交・貿易を掌握

* することは国内支配を固めるうえでも重要であった。

* 外交・貿易の掌握 家康は積極的に外国勢力に日本貿易を許可し、朱印船(しゅいんせん)制度によって国内から海外へでる貿易船の掌握をはかった。

家康は早い時期から対馬の宗氏や薩摩の島津氏に明との関係構築を模索させており、また関ヶ原の戦いで西軍方に属した両氏を処分せずそのまま交渉にあたらせた。

一六〇七(慶長十二)年に実現した朝鮮使節来日や一六一〇(同十五)年の琉球(りゅうきゅう)使節

* は、国内的には「御礼の使者」 *

といわれ、幕府の権威を高める面でも、諸大名動員の実績をつくる面でもきわめて効果的であった。

* 一六一〇年の琉球使節 前年琉球は島津氏に武力征服され、国王尚寧(しょう・ねい)は島津氏に捕えられた。

* 御礼の使者 外国も幕府の中央政権としての正統性を認めていると国内では認識された。

対馬にとって朝鮮との貿易再開はいうまでもなく死活問題であった。

そのため、さきに送った使者が音信不通になってもつぎつぎに使者を送り、厳しい経済状況のなかで日本国内にいた朝鮮人捕虜を購入して送り返すなどの努力を続けた。

しかし中世のように中央政権を無視して対馬単独で通交することは不可能だった。

家康の第一の目的は明との関係を朝鮮に仲介させることにあったが、対馬では朝鮮から家康のもとへ使者を派遣させることをめざして交渉を進めた。

ただしその過程で対馬は、両国政権の考えの差が表面化しないよう、家康書契(しょけい)の偽造や朝鮮から家康に宛てた書契の改ざんを行うことになった。

朝鮮政府の官人たちにとって、名分論 *

からみれば日本は「不倶戴天(ふぐたいてん)の敵」「万世必報(まんせいひっぽう)の讐(てき)」であり、一部には対馬「征伐」の主張もあった。

* 名分論 儒教道徳で、身分や地位に応じて守るべき本分を重視する立場。

しかし現実問題として、明軍の駐留が続けば国家財政も国民生活も破綻することは明らかで、さりとて独力で日本に対する防備を固めることも困難であった。

結局、明朝廷や駐留軍指揮官の意向をみながら、日本情勢の探索と日本との関係再開を進める方針になった。

そこで対馬に対して、釜山仮倭館(かりわかん)の設置や非公式な貿易再開を認めるなどの恩典を示しながら、一定程度、名分が立ち誠意

*

が示されるならば日本との関係復活に応じてもよい、という態度をみせた。

* 誠意 家康からさきに手紙を送る、戦争中の犯罪人を縛送する、捕虜を送還する、など。

対馬を日本の他の部分と区別して扱うのは以前からの伝統であった。

明についていうならば、明側の秩序(冊封(さくほう)体制)に日本側が従わないかぎり日本との直接関係はありえないが、朝鮮と日本の和交は自国の安全保障・軍事費削減にも役立つので反対しないとの立場であったと考えられる。

もちろん、当事者たちが直接わかるのは日ごろ接する相手のことだけで、そのさきのことは間接的に推測するしかなかった。

しかし全体のなかで対馬はもっとも状況がよくわかる位置にあり、徳川政権も朝鮮政府も交渉は対馬をとおして行うしかないと認識するようになっていたことは対馬にとって好都合であった。

一六○四(慶長九)年に朝鮮の僧惟政

* (ユジュン、松雪(しょううん)大師)が日本の国情を探るために対馬を訪れたが、宗氏は惟政に家康とあうことを強く求め、翌年伏見で家康・秀忠(ひでただ)と会見させた。

* 惟政 一五四四~一六一〇年。倭乱中は僧軍を率いて日本軍と戦い、加藤清正とも交渉があった。

ついで一六〇七年には国王からの正式の使節団が来日し、江戸で秀忠、ついで駿府(すんぷ)で家康と会見した。

これにより両国の関係が正式に回復したことになる。道中接待の豪華なことや多数の捕虜送還などは、徳川氏の権力を朝鮮側に印象づけることとなった。

この関係で、徳川将軍と朝鮮国王は外交儀礼上対等の地位におかれることになり、朝鮮側ではこれを「交隣」

*

と呼んだが、この語の意味は文字どおり「隣国と交わる」意味合いである。

* 交隣 隣国と交わる。上下の関係ではないが、「友好」とイコールでもなく、むしろ儒教的な礼にかなうことが重視された。

当時日本国内にも朝鮮国内にも相手を自分より下におこうとする考えはあったが、双方の主権者を対等な地位において安定的な関係をめざしたことで、そうした意見は抑えられた。

4 約条の成立まで top

徳川幕府と朝鮮政府間での関係復活を受けて、一六○九年には対馬と朝鮮とのあいだで協定が合意された。

しかしこの協定はすんなりと合意されたわけではなかった。

この交渉過程の概略を対馬の立場から再構成 *

するとつぎのようになる。

* 再構成 おもに松浦霞沼(まつらかしょう)『朝鮮通交大紀』による。

・ 一六〇八(慶長十三)年、朝鮮の昭敬(ソギョン)王

* が薨去した。

* 昭敬王 宣祖(ソンジョ)。在位一五六七~一六〇八年。

・ 同年八月、柳川景直が幕府のもとから対馬に来て、

「去年朝鮮が通信使を来日させたその返礼として近臣を朝鮮に派遣すべきだが、戦争後のことだがら、当面は対馬の使者にこちらの考えを伝えさせよう」

と家康の意向を伝えたので、国王使(こくおうし)を派遣することになった。

・ 宗義智は家康の意向を礼曹 * (れいそう)に連絡するとともに、

「国王の死去があり、まだ弔問の使者を派遣していないのに、さきに通信使に対する御礼の使者を派遣することは、礼を失するのではないか」という考えを伝えた。

朝鮮には対馬からの使者はソウルにいかせないという考えがあったので、

「国王(家康)の使者はまだ来ていないし、約条もまだ定まっていないのに弔問の儀礼を行うことは適当ではない」

といって承知しなかった。

* 礼曹 朝鮮で儀式や外交を管轄する役所。外交文書は礼曹とのやりとりになる。

・ 同年十一月、使者派遣に対する御礼の使いとして景轍玄蘇(けいてつげんそ)と柳川景直を朝鮮に渡らせた。

『攷事撮要 * (こうじさつよう)』には、

「日本の使者景轍玄蘇と平景直が書契をもって感謝のために来て、明に朝貢したいので朝鮮国内をとおらせてほしいといった。わが国は明軍の役所に報告した」とある。

* 『攷事撮要』 朝鮮の官人が知っておくべきことをまとめた一種のハンドブック。

・ 十二月、玄蘇と景直は釜山に着き、朝鮮は宣諭使

* (せんゆし)李志完(イシワン)を釜山に派遣し国書を受けとらせた。

景直は

「国王使、諸殿使 * (しょでんし)、対馬の使者は上京するのが古来からの例である」と主張したが、宣諭使李志完は、

「国に大いなる恤(じゅつ=愁い))があり、明の命令はつぎつぎと来ている。

現在、上官と副官(玄蘇と景直)が上京することは適当ではない」

といって上京を許可しなかった。かつ訳官(やくかん)に

「来年からは例のとおり上京が許可されるであろう」

と約束をさせたので、玄蘇と景直は釜山で国書を渡し、釜山を倭館とすることと歳遣船(さいけいかん)を二〇隻とすることを約条した。

また公貿易・開市 * (かいし)・求請(きゅうせい)などのことを相談して決定した。

* 宣諭使 朝廷の考えを使節に伝える(宣諭する)ため派遣される役人。

* 諸殿使 巨酋使(きょしゅうし)。九州・西国の有力大名からくる使者。

* 開市 私貿易。 |

これらの記事からは、当時の対馬が、

①通信使への感謝の使者と

②朝鮮国王(宣祖)死去に対する弔意の使者(ともに家康の意向を受けた使者=日本国王使になる)派遣にからめて、

③使者の上京再開と④明との関係の仲介要求の前進をはかろうとしたが、うまくいかなかったことがわかる。

約条については、まず朝鮮側が案を示し、対馬としては内容に不満

*

をもったが、正式の貿易関係再開を急ぐために妥協せざるをえなかったものである。

この協定は成立年の干支(かんし=えと)をとって己酉(きゆう)約条と呼ばれ、近世の対馬と朝鮮の関係の基本となった。

* 内容に不満 とくに歳遣船数削減が問題となった。

5 己酉約条の内容と通交関係の特徴 top

己酉約条とはどのような内容であったのだろうか。下記はその令文である。

送使(そうし)約条

一、倭館での接待には三つの種類 * がある。日本国王

* の使臣(ししん)が一例である。

対馬島主特送(とくそう)が一例である。対馬島受職人が一例である。

* 二つの種類 対馬島主歳遣船はのちの箇条で具体的な言及があるから省略したのであろう。

なおこののち対馬受図書人(景轍玄蘇や柳川氏など)が加わっている。

* 日本国王 徳川将軍の使者を想定している。

二、日本国王の使臣がくるときには、ただ上使(じょうし)船と副使(ふくし)船を許可する。

三、対馬島の歳遣船は二〇隻。そのなかに特送船(とくそうせん)三隻をあわせて二〇隻である。

うち大船は六隻、中・小船は各七隻。

四、対馬島主のもとに、歳賜(さいし)米・大豆あわせて一〇〇石

* をあたえる。

* 石 朝鮮の容積単位。日本の京枡で〇・六石弱。

五、受職人は年に一度来朝し、代理人を派遣することはできない。

なお、戦争前の受職人は、処罰されないことを幸いとせよ。(資格復活について)今は取り上げない。

六、船には三段階ある。二五尺 * (チョク)以下を小船、二六~二七尺を中船、二八~三〇尺を大船とする。

* 尺 朝鮮の長さの単位。一尺は約三〇センチ。

乗組員は大船四〇人、中船三〇人、小船二〇人を定数とする。

もし人数が少なければ、それに応じて支給品を計算する。

七、すべて派遣する船は、みな対馬島主の渡航証明書

* を受けたあとにくること。

* 渡航証明書 対馬島主発行の証明書。文引や吹嘘(すいこ)と呼ばれる。

八、対馬島主のもとに、前例により図書 * (としょ)をつくってあたえる。

どのような印であるかは紙に捺して礼曹と校書館

* (こうしょかん)に保管する。

また釜山浦において、書契がくるたびに、その印の真偽を検査する。規定に反する船は帰らせる。

* 図書 ここでは島主の個人名(諱=いみな)をきざんだ銅印。

* 校書館 印刷・刊行・印などをつかさどる政府の役所。

九、渡航証明書のない者と釜山を経由しない者は賊とみなす。

十、過海料は、対馬島人には五日分をあたえる。

島主特送には五日分を加え、日本国王使には二〇日分を支給する。

十一、その他のことは、すべて前規 *

によること。

* 前規 以前の約条。

この協定は朝鮮側が「送使」として接待を許可する事例や、図書・文引など対馬島主をとおした「送使」統制について規定していた。

第一条では倭館で接待する対象を「日本国王使」「対馬島主特送」「対馬島受職人」の三種と規定している。

「島主特送」は、本来は特別な用件 *

がある際にだした船だが、すでに単に貿易額の多い船となっていたので歳遣船に組み込まれた。

* 特別な用件 室町将軍からの依頼など。

第三条は従来の約条(三〇艘)の制限強化、

第二・四~十一条は従来の規定の確認、

第五条の後半は戦前の受職人の扱い(権利廃止)である。

結局、己酉約条の通交者統制の枠組みは中世(朝鮮前期)と基本的に変わっておらず、貿易の区分も中世のそれを引き継ぎながら制限を強化した内容であった。

しかし、日本側の体制変化や朝鮮側の政策判断によって、近世の通交関係にはつぎのようにいくつかの重要な変化が生じた。

江戸幕府の対外政策にかかわる部分や江戸時代にはいってから生じた変化については次章で述べることとして、ここでは日朝通交における宗氏・対馬(藩)の位置にしぼって整理しておこう。

① 江戸幕府は室町幕府と異なり、朝鮮との交渉を宗氏(対馬藩)に委任し、みずから使者を送ろうとしなかった。

そして、対馬による使節招聘交渉が成功したので、他の大名は朝鮮との通交貿易に参入する機会を失った。

のちになって、朝鮮との交渉は宗氏の幕府に対する「役」であり、貿易はその 「役」を果たすための権益として認識されるようになった。

② 他の地域の大名と同様、戦国時代までと比較して大名(宗氏)の家臣に対する権力はずっと強化された。

これを藩の成立といってもよい。戦国時代の宗氏は歳遣船および種々の名義の通交権を家臣に分配していたが、江戸時代には通交権が藩(宗氏)のもとに一元化

* された。

* 一元化 ただし近世初期には柳川氏の独自通交があった。

③ これらにより、日本側の通交者は対馬藩という単」の主体となった。

対馬藩では、水木(すいもく)船・御米漕(おこめこぎ)船・飛船(ひせん)

* などさまざまな名目で釜山倭館とのあいだを往復する船をふやし、貿易額の実質的増加をめざした。

* 水木船・御米漕船・飛船 順に、水や薪を運搬する船、米を運搬する船、連絡用の小舟。

④ 朝鮮では秀吉の戦争の経験から日本人を国内にいれることを危険視し、ソウルまでの上京を禁止し、儀式はすべて倭館とその周辺で行われるようになった。

このため、日本人と朝鮮人の接触は中世に比べ相当限定されることになり、その接触も、通信使来日や漂流民送還などの機会を除き、対馬藩がほぼ独占することになった。

top

**************************************** |