|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@�@����@�@����@�@�O���@�@�l���@�@���@

|

�l�́@�˂Ɩf�Ղ̑̐�

|

���i�����j��Ղ̕�����

�Δn�s����ψ����

|

1 �Δn�˂̎p top

�@�Ƃ��ɐ����E���c�E�Ð�͎O�ƂƌĂꌴ���Ƃ��đ�X�ƘV�E�ɏA���ƂŁA�ƘV�ɏA�C�����ꍇ�ɂ���C�҂��ď���i���傤���j�Ƃ��ꂽ�B

�@�ƘV�̒S�����u�x�z�v�Ƃ����A�����S���́u������x�z�v�A���N�W�S���́u���N�x�z�v�A�_���S���́u��S�i��������j�x�z�v�ȂǂƏ̂����B

�@�����i�����傤�j�͑Δn����~�̂ق��A��O�i�Ђ���j�������i�����j�S�E�{���i��ԁj�S�̈ꕔ�i�˓��ł͓c��i������j�̂ƌď́j�ꖜ�O�l�Z�Z��

* �ł���B

* �ꖜ�O�l�Z�Z���@�@�ߐ��O���ɂ͎�̕ϓ�������B�ߐ������ȍ~�̐����B

�@�Δn�ł͐��i���������j�\����p�������n���s���Ȃ��������ߐΐ��i��������j���Ȃ��A�˂̐��i�\���������Ă����j�͌����ɂ͑��݂��Ȃ������B

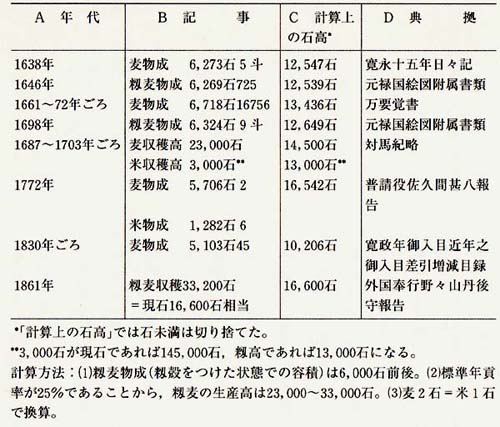

�@��ʂɑΔn��͓Β��x�Ƃ݂Ȃ���Ă������A���̑Ó������݂邽�߂ɏ�����j���ɂ��鐔�����܂Ƃ߂�ƁA���y�[�W��̕\�Ɏ������悤�ɂȂ�B���Y�͐������Ⴂ�Δn�ł͐ŗ����Ⴉ�����̂ŁA���̐��Y���͓l�Z�Z�Z�Β��x�ł��낤�B

�@���̒n��Ƃ��킹�邽�߂ɔ��F�ā���F��Ŋ��Z����A�\2�̂b���̂悤�ɕĈꖜ�`�ꖜ���Z�Z�Z�Α����ƂȂ�B

�@���̂ق������l * �i���イ�ɂ�j�̂�����̂ŁA�Δn��u�v�́A�����ނ˓K�Ȑ����Ƃ����悤�B

�@��O�c��̂͏G�g���炠������ꂽ�F�����o���i�����݁j�S���ꖜ����܋���i�c���l�j�N���֒n

* �ƂȂ��������ł���B

* ���l�@�������l�B2���Q���B

* �֒n�@�����͈ꖜ�O���B

�@��Z�Z���i�c���\�j�N�m�Ґ��i���W�����j�������������тɂ�蓿��ƍN����Z�Z���������ꂽ�B

�@��Z�O���i���i�\��j�N����ꌏ�ɂ����쎁���̈�Z�Z�Z�����{�Ɏ������ꂽ���A�ꎵ����i�������j�N���ꂪ��ܘZ�ܐƂȂ��ď@���Ɋҕt����A���v�ňꖜ�O�l�Z�Z�ƂȂ����B

�@�ꔪ�ꔪ�i�������j�N�ɂȂ�A�����x�i�Ԃǁj�ʐM�g�𐬌����������тɂ��A�}�O�i�т���j���}�y�i���ǁj�S�E��O�����Y�i�܂�j�S�̂����ꖜ�Z�Z�Z�Z�Ɖ����i�������j�����h�i�����j�S�E�s���i���j�S�̂����l��Z��A�v���̏���

* ����������ꂽ�B

* �̏����@�@�����̉����ł͂Ȃ��A���{���Δn�˂��u��蓖�n�i���Ă��Ă��j�v�ƌĂB

�@�˓��ł͂�����u���S�i��傤����j�v�u��B�i�₵�イ�j�́v�ƌď̂������A�\���������ɂ�������炸�A���ۂ̔N�v�����͓c��̂�菭�Ȃ������B

�@���������č]�ˎ��㖖���̑Δn�˂̗̒n�́A

| �Δn��{�c��̈ꖜ�O�l�Z�Z�{���S�ꖜ�Z�Z�Z�Z�{��B�̎l��Z��A |

���Ȃ킿�Δn�O���O�Z�Z���

* �ƂȂ�B

�@�Ȃ������ېV�Ȍ�ɂ́A���˓��l���̂̕ϓ����������B

* �O���O�Z�Z����@�@�Δn��Ƃ���Όܖ��O�Z�Z��B

2 �ˎm�Ɗe�n�̉��~ top

�@�ˎm�͕{�m�i�ӂ��j������ * �i�͂������j���l�E���y�i��������j�ɑ�ʂ���Ă����B

* �����@�@�Δn�̂����{���鉺�ȊO�̔_�����������B

�@�{�m�͏鉺���i���傤���܂��j�ł���{���ɋ��Z���镐�m�ŁA�˂����\�i�ق��낭�j�����B

�@��g�i��������j�̉Ɛb�ł͗�O�I�Ɉꕔ��m�s���Ƃ��Ďw�肳��邱�Ƃ��������B

�@�����ɔ˂̖�E�ɏA���̂͊�{�I�ɂ͕{�m�ł������B

�@�{�m�ɂ͔n���i��j�E�召���i���������傤�A���j�E�k�m�i�����A���j�̎O�K�w������A�\�����Z�Έȏオ�n��ł������B

�@���������˂Ƃ̒ލ����ŕ\�����̘\���������グ����������A�\���̊��Ɏ����l�͏��Ȃ������B

�@���R�i�v�T���j�a���i�`�فj���̋Ζ��͖����I�ȕ�\�s����₤�Ӗ������������Ă���A�����̔ˎm�ɂ��̋@��܂��悤�l������Ă����B

�@�a�ًΖ��҂͎����̔�p�Ŗf�Ղ��s�����Ƃ��ł��A����͔˂̖f�Ղ̎x��ɂ��Ȃ��Ă������A�ˎm�̉ƌv���l���S�ʓI�ɋ֎~�ł��Ȃ��W�����}���������B

�@�\�����I����\�����I�ɂ����Ă̔ˎm�����܂Ƃ߂���\3�̂悤�ɂȂ�B

�@�o�T�j���̐����̐��i����l�ł͂Ȃ����ߒP���Ȕ�r�͂ł��Ȃ����A�\�����I�㔼�ɕ{�m�̐����啝�ɑ����Ă��邱�Ƃ��킩��B

�@�������l�͑Δn�̔_�����ɋ��Z���Ď����̗̒n���x�z���A��������̎����Ő��������B

�@�Δn�Ǝ��̓y�n���Y�͕\�������ł����ԍ��� * �i���������j�̂��߁A���l�̒m�s�����Ԏڐ��i����E���Ⴍ�E����j�ŕ\�������B

* �ԍ����@�@�Ĕ�����������ɂ��킹���핪�������������n�������Δ��l�ɑ�������y�n����Ԃƕ\�킵���B��Ԃ͎l�ځA��ڂ͈�Z���B

�@���l�ɂ͕K�v�ɉ����Ĕ˂���e��̓�������������ق��A�K��̏�[���������߂�`�����������B

�@�{�m�E���l�̕ʂ��ł܂����͈̂�Z�Z�Z�N��ŁA�����ȗ��̗L�͕��m�����l�Ƃ��Ĕ_���ɂƂǂ܂������A���y��_���g��

* �Ƃ��ĕ邷����������B

* ���y��_���g���@�@�����`���������ɂ͔˂ւ̌����ɂ��_�����瑫�y�A���y���狋�l�ւƐg���㏸���ʂ����҂��o�������B

�@�˂̏o������Ƃ��ẮA�]�˂ɔ˓@�A���ɑ����~�i����₵���j������̂͏��˂Ɠ����ł���B

�@�ˎ�̎Q�Ό����͂��߂Ƃ��āA�����`���Ԃ̈ړ��͒ʏ�D�𗘗p�����B

�@���̑����s�E�����E����E����i�����j���{�i�����Ɓj�Ȃǂɂ��{�݂��������B

|

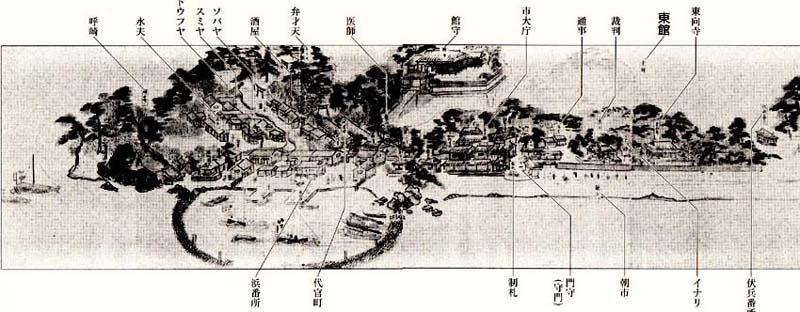

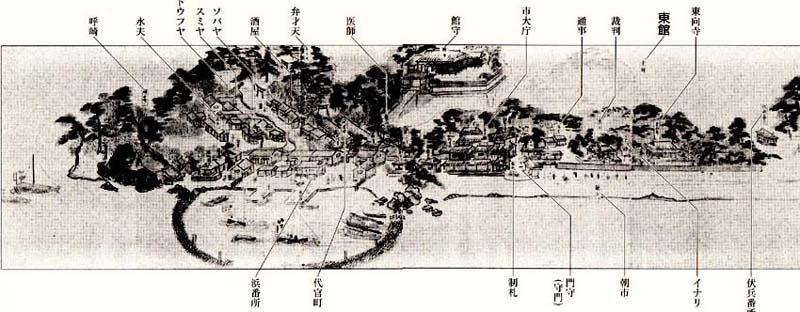

�`�ٓ�(����)�̂悤��(����R�Y�`�يG�}����)

�`�ٓ�(����)�̂悤��(����R�Y�`�يG�}����)

|

�@�������Δn�˂̍ő�̓����́A���R�a���i�`�فj�Ƃ����A�u�ٍ��v�ł̎{�݂������Ă������Ƃł���B

�@�`�ق̋N���͏\�ܐ��I���߁A���N���{�����{�l�̗��q���T�Y�i�`�F�|�A�T���Y���l�C�|�j�E���R�Y�i�x�R�Y�j�E���Y�i�����|�j�̎O�Y�i����ہj�Ɍ��肵�A���ꂼ��ɘ`�ق����������Ƃɂ����̂ڂ�B

�@�ʌ��ғ����̂��ߒ��N���{�������I�ɐ݂����{�݂Ƃ������i����A�y�n�ؗ��͒��������A�َɂ̌��z�E�ێ����K��͈͓̔��Œ��N�������S�����B

�@�]�ˎ���ɂȂ�ƁA���N�ł͓��{�l����n�ɂ���Ȃ����j���Ƃ�A�`�َ��ӏZ���Ƙ`�ٓ��̐ڐG�ɑ���K���������������߁A���N����݂��ꍇ�A���{�Ƃ��O���E�f�Ղ̑���

* �C�R�[���`�قƂȂ����B

* �O���E�f�Ղ̑����@�@�ꕔ�̋V��͘`�َ��ӂɂ��钩�N���{�݂ł��s��ꂽ�B

�@�Δn�˂̑�����݂�A�a�ّ؍ݎ҂͌����Ƃ��Ă��ׂĔ˂̖��߂������͋������҂ƂȂ�A�a�ق͔˂̏o������̂悤�ɂȂ����B

�@��Z�����N�Ɋ������������i�`���������j�a��

*

�́A�����̊��R���S�����炸���Ɠ�ֈړ����邱�Ƃƈ��ւ��ɖ�O�O���������[�g���Ƃ����L��Ȗʐς���������ꂽ�B

* �����a���@Index�`���̎ʐ^�Q�ƁB |

�����a�ق̈ʒu

|

�@��`�̍L��ȕ~�n��C�ɌL�`�i���킪���j��ɒ��肾�����h�g��A�u�̎Ԑ��ɕ�����ė����Ȃ�Ԍ����Q�ȂǁA�G�掑������`�������ߐ��a�ق̃C���[�W�͑�������̂��̂ł���B

�@�]�ˎ���̘a�قɂ́A�풓����҂Ǝg�҂Ƃ��Ĉꎞ�I�ɑ؍݂���҂Ƃ����킹�āA�܁Z�Z�`��Z�Z�Z�l�قǂ��������Ă����B

�@�a�قɊW���邨���Ȗ�E�Ƃ��ẮA�َ��i����j�E�ٔ��i�����͂�j�E�㊯�i��������j�Ȃǂ��������B

�@�َ�͘a�ق̐ӔC�ҁA�ٔ��͌�����i���������܂��j�̊��ԉ�����ʐM�g�̍זڌ���ȂǏd�v�����������邽�ߗՎ��ɔh��������E�ł���B

�@�㊯�͈�㊯�E��㊯�Ȃǐ���ނ���A��{�I�ɔ˂��̓��̒��l�Ɉϑ����čs�킹�鏤������ē�������ł��������A�ꕔ�͒��ږf�Ղ������B

�@�ˊO����̎����z�肵���Δn�˂̖ⓚ�W�ɂ́A���̂悤�ȋL��������B

�@��q�i�������ˁj�@���N�֑Δn�̌��l���n���Ă���ꏊ�́A�ŏ����猻�݂̏��i�����j�ł����B

�@�a�قƂ����̂͑Δn�̓y�n�ł����A���邢�͎ؒn�ł����B

�@�䓚�i���������j�@�Δn����h�����Ă���l�Ԃ��������Ă����ꏊ�́A���N��w�i�G�g�̒��N�o���j�ȑO�͎O�����ł����B

�@�䓖���a�����ƂƂ̂��܂������Ƃ͊��R�Y�̓��J�_�Y�i�P�E���|�j�Ƃ����Ƃ���ɘa�ق�����܂������A�苷�Ȃ����ɑD�������ǂ��Ȃ��̂ŁA����N���i��Z���O�`����j�ɏꏊ�����̑������i�����j�Ɉڂ��܂����B

�@�����Ƃ��A���N�̓y�n��ڑ҂Ƃ��đ݂��n���Ă���܂��B

�@�@�@�i�w���N�W��q�䓚�o���x�j |

�@���̂ق��ɂ��A

�@�u���N���a�ق���L��R�A����������L���Ɓv

�@�u�a�ق��O�ɂ����{�l��ɎQ���Ɓv

�@�u�a�قɂĂ͓��{�l�ƒ��N�l�Ə�X�Q�������Ɓv

�@�u�a�قɂ͒��N�̏�����ɎQ���Ɓv

�ȂǂƂ������ⓚ���L�ڂ���Ă��āA�a�ق����{�����ł������������Ă������Ƃ�����������B

3 �O���Ɩf�Ղ́u�������v top

�@����ꌏ�����ɂ��A���N�ƓƎ��ɒʌ�����͂������Ă������쎁�����r���āA�O����f�Ղ̓��{����̂����i�@���j�̂��ƂɈꌳ������邱�ƂɂȂ����B

�@���N�����̎g�ߔh����v������Ƃ������d�v�����̌����A�Δn�ŏ���Ɂu���{�����g�i�����������j�v���d���Ă�̂ł͂Ȃ��A�]�˖��{���̂����ŏ@���̎g�҂Ƃ��Ēʏ���i��̎g���i�Q���g

* ������ςj��h�����čs���`�ɂȂ����B

* �Q���g�@�@���{�̖������N�ɔh������g�ҁB�ʏ�̎g�҂͗瑂�Q�c�i�ꂢ�������A�瑂�̎O�����j�����_�����Q���邪�A�Q���g�͗瑂�Q���i�����j�����_�����Q�����B

�@����������ꌏ���N���Ă�����Z�O�Z�N��A�嗤�ł͏��^�l���ɓ��ɐ��͂��g�債�Ė��i�݂�j�ƒ��N�̂������f���A�����ɑ��鈳�͂����߂Ă����B

�@�ꌏ�ٌ���ɑΔn�ƒ��N�̂������ōs��ꂽ���ł́A���N���͓��쏫�R�̏̍��̑�N�ւ̕ύX��g���i�ʐM�g�j�h���葱���̕ύX�����ꂽ�B

�@���̔w�i�ɂ́A���^�l�Ƃ��ْ��W *

�̂Ȃ��œ��{�Ƃ̊W�����肳���Ă��������Ƃ����ӎ����������ƍl������B�@�@*

�ْ��W�@�@�O�͖����̒��Q�ƁB

�@�O���Ɋւ�����ƕ��s���āA���N�ƑΔn�̂������ł͑Δn����n�q����g�҂́u���сv�����ƂȂ��Ă����B

�@���N�֒ʌ�����D�{���̎p�͊e�D�Ɏg�҂����`�ł���A���Ƃ��Ό��D����Z�z�ł���A��N�Ԃɓ�Z���i�l�j�̎g�҂��n�q���邱�ƂɂȂ邪�A������W�悤�Ƃ������̂ł���B

�@���ҋ��c�̌��ʁA�g�҂̖��͎̂c�����ۂ̓n�q�͈�Z�O���i���i�\�l�j�N�����܉��i�l�j�ɏW��

* ���邱�ƂƂ������A�����@ * �i�傤����j���g��������ΘZ��ł���B

* �܉�i�l�j�ɏW���@�@�g�҂����D�́A�@�Ό����D�A�A���D�A�B��O�D�A�C��l�D�i��ܑD�`��\���D�����˂�j�A�D��i�����j�����g�i��i�Ɂj�����g�E�O�i����j�����g�E�F�O�i�Ђ��݂j���g�����˂�j�A�D�����@���g�A�ƂȂ����B

��Z�l�Z�i���i�\���j�N��蕛�����g�E�������g�A�l��i���\��j�N���F���i�Ђ��݂A�`�^�j���g����������B

* �����@�@�@�ˑc�@�`�q�̉@���A�܂��`�q���ق��ނ������̖��̂ł�����B�����@���g�͋`�q�̋��{�ێ��̈Ӗ��ŔF�߂�ꂽ�B |

�����@�̎R��

|

�@���_�i���傯���j�͎��ۂɓn�q���Ȃ��g�҂̕����쐬���ꊇ���Ē��N���ɓn�����ƂƂ����B

�@�i���i���傤�j�i�E���i�����j�f�Օi�ɂ��ẮA�K��̕i�ځE���ʂ͕ς����ɁA���т����g�҂̕����܂߂Ĉ�N���̍��v�Ō��ς��s���悤�ɂ����B

�@���������ۂɂ́A�ׁX�Ƃ����i���̑����͕Ă�ؖȂɊ��Z����Ă����B

�@�]�����쎁�ƋK�������i���͂�����ۂ��j�������Ă����}���i�Ƃ���j�͂������N�ɕԋp���ꂽ���A�Δn���̊�]�ɂ��Č�t����A�������g�i�ӂ��Ƃ��������j�ƈ������g�i���Ă��������j�̖��̂ŕ��������B

�@���̐V���x�́A�u�O���v�i�g�Ҕh���j�Ɩf�Ղ̈��̕����ł���A���́u�������v�ł������B

�@�������ߑ�̊O���⎩�R�f�ՂƂ͈Ⴂ�A�]���̋V���f�Ղ̘g�g�݂��c�����Ȃ��ł́u�������v�ł������B

�@���т̎����́A���ڂɂ͎g�Ґڑ҂̏ȗ��ɂ�钩�N���̃����b�g���傫���A�Δn�˂���݂�A�����̂悤�ɍΌ��D���̑������͂��邱�Ƃ��ނ��������Ȃ����Ƃ�������B

�@���������т́A��Z�z�Ƃ����Ό��D���̐�����`�[�������A�Δn�˂͘a�قւ��܂��܂Ȗ��ڂőD�����������Ď��f�Ղ������I�Ɋg�傷�邱�Ƃ��\�ɂȂ����B

�@�˂̌o�ςƑΔn�̐H�Ǝ���ɂƂ��ĉe�����傫�������̂��A��Z�܁Z�N��̊����i����܂��j�̊J�n�ł���B

�@��������ߐ������̌��f�Ղɂ�����A���i�Ƃ��ẮA���N���{���d�łƂ��Ē������n�������i���j�ɕۊǂ���ؖȕz�i���������ڂ��j���傫�Ȕ�d���߂Ă���A�������{�����ɂ������߂Η��v���傫�������B

�@�������A�ؖȂ̍������Y���i�ނɂ�ĖؖȖf�Ղ̗��v�͌������A����Ɏ��ؖȂ̎������ɂȂ����B

�@�\�����I���A�Δn���͖{���u���� * �i���傤�ڂ��j�v�ł���ׂ����̂��ߔN�́u����

* �i�ւ��ڂ��j�v�ɂȂ��Ă���̂ł���ł͎��Ȃ��Ǝ咣���A���N���͖ȉԂ̎��肪�悭�Ȃ����߂ɒv�����Ȃ��Ǝ咣���Č������Ȃ������B

* ���E���@�@�ؖȕz�̕i��������킷��B

�@�����őΔn�˂͖ؖȂ̂����O�Z�Z���i�\�N�j��ē�Z�Z�Z���i�\�N�j�ɐU�肩����Ȃ�A�c��̖ؖȎ��O�O���]��͓��ʂ̂������u���{�v�ł����ƒ�Ă��A���N���������ȏ����Ĉ�Z�܈��i�c���l�j�N������{���ꂽ�B

�@����Ɉ�Z�Z�Z�i�����O�j�N�ɂ͖ؖȈ�Z�Z����Ďl�Z�Z�Z�ɒlj����ĐU�肩���邱�Ƃɂ����B

�@��������Ă̐��ƌĂсA���̕Ă�Δn�ł͌���ĂƏ̂����B�ꖜ�Z�Z�Z�Z�̕Ă͓��{�̒P�ʂŔ��O�Z�Z�Η]��ɑ������A�a�ٓ��ŏ���镪�������đΔn�ɑ���ꂽ�̂ŁA�c��̂̔N�v�ĂƂ��킹�A�Δn�̕Ď���͑傫�����P����邱�ƂɂȂ����B

4 �Δn�˂̈ʒu top

�@�ȏ�q�ׂĂ����\�����I�ɐ������ω���O��ɂ��āA�]�ˎ���̓����W�Ƃ��̂Ȃ��ł̑Δn�˂̈ʒu�ɂ��Đ������Ă݂����B

�@�O�ߑ㓌�A�W�A�̍��ƊW�́A�匠���Ƃ�P�ʂƂ��Đ������`���I�ɂ��悻�̑Γ�����O��Ƃ���ߑ�̊O���Ƃ͑傫���قȂ��Ă����B

�@���ؒ鍑�𒆐S�Ƃ���؈��i�����j�v�z�̋����e���̂��ƂŁA���ƊԂ̊W�͌N���i���邢�͎����I�ȑ�\�ҁj�Ԃ̊W�Ƃ��Ă���킳��A���̊W�͕K�������Γ��ł͂Ȃ������B

�@�]�ˎ���̓�����̊W���A���쏫�R�ƒ��N�����Ƃ̊W�����{�ɂ����Ă����B

�@���҂̊W�́A���쏫�R�ƒ��N�����̂������ł��Ƃ肳��鏑��̏����ɒ[�I�ɕ\�����ꂽ���A����͂������ɑ����Γ��̒n�ʂɂ������̂ł������B

�@���{�ɂ͌Ñ�̓`�������Ƃɒ��N�v���Ƃ݂�ӎ�������A���N�ɂ́u�v�ł��鎩���ɑ��āu�`�i��j�v�u�`�l�i�킶��j�v�͈ł���Ƃ���ӎ������݂����B

�@�ɂ�������炸���҂̂������Ɂu�Γ��v�̊W�����������̂́A�\�����I�O���̍��ۓI�E�����I������̂��Ƃŗ��Ƃ̊W�̈����D�悵������ł������B

�@�܂��ق��ɊO�������Ƃ��āA���i�̂��ɂ͐��j�����҂̊W�Ɋ����Ȃ��������Ƃ��������B

�@�\�㐢�I�ɂȂ�A���ď�������̊O���E�ʏ��v�����\�z�����Ȃ��ō]�˖��{�͓`���I�ȊW���T�O�������A���N�Ɨ����́u�ʐM�̍��v

* �ł���ƈʒu�Â����B

�@���N�ł͓��{�Ƃ̊W���A�����ɑ���u����

* �i�������j�v�A���ӈΖ����ɑ���u�J�z

* �i���сj�v�Ƌ�ʂ��āu��ׁv�T�O��K�p�����B

* �ʐM�̍��@�@�O���W�����鍑�B

* �����@�@�卑�Ɏ��i���j����B�����Ƃ̊W�́A�ߑ�I�Ȏx�z�E��x�z�W�Ƃ͂������قȂ邪�A�`���I�E�V��I�ȊW�ł͂Ȃ������B

* �J�z�@�@�Ȃ��Ƃ߂�B���T���������Ĉ�ཁi���Ă��j�����i�Ȃj����ӂ��܂ށB

�@����ł́A���̂悤�ȍ]�ˎ���̗����W�̂Ȃ��ŁA�Δn�˂͂ǂ̂悤�Ȉʒu�ɂ������̂��낤���B

�@����ƍN�������i�Ԃ��j�̑��l�҂ƂȂ��Ĉȗ��A���̊�]�ł��钩�N����̎g�җ����ɑΔn���S�͂����������Ƃ͂����ɂ݂��Ƃ���ł���B

�@�܂�����ꌏ�̏����ɍۂ��āA���{�͒��N�Ƃ̌��\�́\�\��̓I�ɂ͒��N����g�߂��Ăׂ邩�ǂ����\�\���d�������B

�@�܂�A���{�ɂƂ��đΔn�i�ˁj�E�@���̑��݈Ӌ`�́A���ɂ݂͂�����̍����x�z�ɓK������`�Œ��N�Ƃ̊W�������������邩�ǂ����������B

�@�Δn�i�ˁj�E�@���́A��i�͂Ƃ��������ʓI�ɂ͂�����ʂ����A���{�Ɂu���N�̂��Ƃ͑Δn���Ƃ����āv���m�F�����邱�Ƃ��ł����B

�@����ꌏ�ٌ̍���A�@�`�������R�ƌ��ɒ�o�������Łu���N�̎d�u���i���N�W�̂��Ƃ���̏����j�ȉ����ƋƂ̂��Ƃ��Ƃ߂�悤�ɖ�����ꂽ�v�Əq�ׂĂ���̂́A���̓_�������Ă���B

�@�����ŁA�]�ˎ���̒��N�Ƃ́u�O���v�Ƃ͂Ȃ�����������������̓I�ɍl���Ă݂�ƁA

�@�@�@�ʐM�g�̏��فA

�@�A�@���̑��̎g�߂̉����A

�@�B�@�Y�����̑��ݑ��ҁA

�@�C�@���{�E���N�Ԃ̉ۑ�̌��A

�@�D�@�Δn�E���N�Ԃ̉ۑ�̌��A

�@�����̎��s���邢�͌��������邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

�@�@�͂����܂ł��Ȃ��A���쏫�R�Ƃ̏d���i�c�����������j�ɍۂ��ė��������g�߂ł���B

�@�]�ˎ���̒ʐM�g�ɂ��Ă��\4�Ɏ������B

�@�\�����I�㔼����́A���R�̑�ւ�育�Ƃɂ��邱�Ƃ���{�Ƃ����B

�@�A�͂��̑����R�Ƃ̌c���i�������傤�j�A���N���Ƃ̌c���A�@�Ƃ̌c���ɍۂ��ĉ��������g�҂ŁA�Δn���璩�N�ւ͖��{�̖�����`�ŎQ���g���A���N����Δn�ւ��g

* �i�₭���j���h�����ꂽ�B

* �g�@�@�`�w�i�킪���j�i���{��ʖ�j���Δn��K�ꂽ�B

�@�����̖ړI�͌��ǂ̂Ƃ���A�����ɏq�ׂ����쏫�R�ƒ��N�����A����ɏ@���Ƃ̊W�̊m�F�ɂ������B

�@���̂悤�ɂ��Ċm�F���ꂽ�����W��O��Ƃ��āA��t���ނȂǂ����߂���A�L���X�g���֎~��`�����肷�邱�Ƃ��������B

�@�B�ɂ��ẮA�Δn�E���N�Ԃł͒�������Y�������҂̊��s�����݂������A�ߐ��ɂȂ��đΔn�ȊO�̓��{�e�n�ɕY���������N�l���A���N�l�ł��邱�Ƃ��m�F�����Β���ƑΔn���o�R���đ��҂����悤�ɂȂ����B

�@��������C���̊W����A�����Ƃ��Ă͒��N���݂ɕY��������{�l��蒩�N�l�̓��{�Y���̂ق��������Ƒ����A�܂����҂��s���Έ��̖J���i�ق����傤�j�����҂ł����B |

�\4�@���N�g�߈ꗗ

|

�@�C�E�D�̗�Ƃ��ẮA

�@��Z�Z�Z�N��𒆐S�Ƃ���a���i�`�فj�ړ]�����Z���Z�N���u�|���i�������܁A�T�˓����E�������h�j�v�n�q���߂������

* �A

* �|���i�T�˓��j�n�q���߂�������@�u�|���i�T�˓��j�v�֏o�����������̋������Փ˂��鎖�����N����A�Δn�˂͖��{�̈ӌ����m�F���Ȃ��珈���ɂ��������B

���������悭�V���ŁA�|���̃j���[�X���ł邪�A����͍]�ˎ��ォ��̓�肾�����悤�ŁA�������{�����ؕ����ňꉞ�A�����������܂������A���A���{�̐A���n�x�z���I����čēx�A���ɂȂ��Ă����ƍl�����܂��i�g�o�Ǘ��ҁj�B

�@�a�قŋN���������̔ƍߎ҂̏������߂�����A

�@����i�₭���傤�j�̉���E�lj��A

�@�ꎵ��Z�`�ꔪ�Z�Z�N��̒ʐM�g�Ւn�ٗ� * �i�������ւ��ꂢ�j���A

�Ȃǂ������邱�Ƃ��ł���B

* �Ւn�ٗ��@�@�ꏊ��ς��Ďg�҂�ڑ҂���B��̓I�ɂ͍]�˂���Δn�ɕύX�����B

�@�������A���{�����̑O�ʂɂł邱�Ƃ͂܂�ł���A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A�Δn�E���N�Ԃ̌��ƂȂ����B

�@���������ߒ��̂Ȃ��ŁA���{�ƒ��N���̔F����咣�����Ⴗ�邱�Ƃ͊ԁX����A�������ɗ��Δn�˂��u�@���̐g���ɂ�������v

*

�Ƒi���Ď��Ԃ����E�������Ƃ͓�x�O�x�ł͂Ȃ������B

* �@���̐g���ɂ�������@�@��肪�������Ȃ���Ώ@�������Ղ����B

�@���N���A���Ȃ��Ƃ����̑I�������́A���N�̊W�����Δn�����{�Ƃ̑����ƂȂ邱�Ƃ�]�B

�@����őΔn�i�ˁj�E�@���͒��N�ɑ��Ē��v�I�ȋV����s���Ă����B

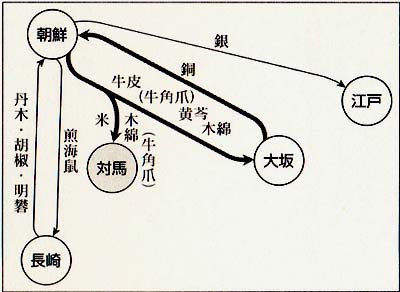

�@�E�}�́A�Δn����̎g�҂����N�����́u�a�v�i�ł�ς��j�v�ɔq�炷��悤����`���Ă���B

�@����͒��ڂɖf�Ղ̗��v�ɂ������Δn�˂łȂ��Ă͍s���Ȃ����̂������B

�@�ʐM�g�����̕����������݂�A�Δn�˂����Ԃɑ��݂��Ȃ��Ă��ߐ��̓����W�͐��藧�����ƍl����ꂻ���ł��邪�A���ۂɂ͗����W�̈���̂��߂ɑΔn�˂̑��݂͕s���ł������B

�@���āA�f�Ղ̕����Ƃ��ẮA�@�i��A�A���f�ՁA�B���f�ՂƂ��������ȗ��̎O��ނ̖f�Ջ敪���p����Ă����B

�@�������i��͕��i�i�ق�����j�Ɖ��̂����B

�@�Δn�˂̎�����Y���� * �i�܂炩���傤�j�͊e�f�Ղɂ��Ă��̂悤�ɐ������Ă���B

* ���Y�����@�@��Z���Z�`�ꎵ�N�B�V�E�q��i��������j�A��C�i�܂������j�B�؉������i���̂��������j�剺���珵���ꂽ�B

|

�u�����{�g�ژ`�}�v

|

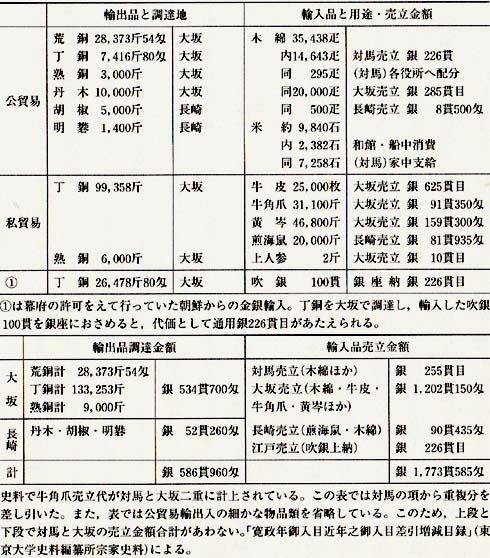

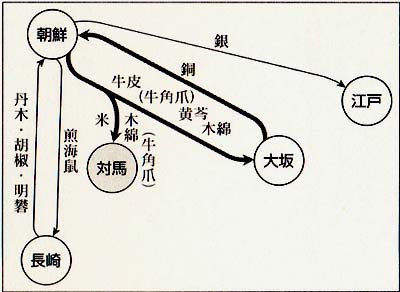

�@���f�Ղ́A���N�����̑q�ɏ�����������ŕi

* �i����҂�j�̕i�Ɋ����A���̗��v�͒��N���{�̂��̂ƂȂ�B

�@����ł�������f�ՂƂ����B���̂��߁A�ŕi�̂Ƃ��ɂ͓����{�i�Ƃ��炢�Ӂj���鏫�i�Ђ��傤�j��P���i����ǂ��j

*�ɂ�����ē����A���l�͊W���Ȃ��B

* �ŕi�@�@���f�Ղœ��{����A�o����i���B�܂����f�Ղ̎�����������Ƃ�����B

* �鏫��P���@�@�B���͕����ē��镛���B�P���͘`�قɏo�l�肷����{��ʖ�̒��B

�@�J�s�i�������j�͂�������f�ՂƂ��������A���N�̏��l�������̎����������Ėk���i�y�L���j�ւ����A�����⌦���Ă�����A���邢�͒��N�l�Q�̗ނ���{�̋�݂�������i������Ȃǁj�Ɍ������A���̗��v�͎��̏��l�̂��̂ƂȂ�B

�@�s�i�����j�̊ē��͐ŋ�����藧�Ă邾���ł���B

�@�����ł�������f�ՂƂ����B�����i���イ�����j���́A�̂���킪���̎g�D�����N�ɂ����Ƃ��ɂ́A�����Ă����N�̎Y�������߂��̂ł��邪�A���̂Ȃ��̈ꕔ�ɂ��Ă͒��N�����̗v���ɉ������̂ł���B |

�@���i�E���f�Ղ��K��̕i *

�𑊌݂Ɋm�F�̂����Ő����[�����Ĉ�N���ƂɌ��ς����B

* �K��̕i�@�@���������ۂɂ͖ؖȂ�ĂȂǂɊ��Z����Ă��镨�i�����������B

�@���f�Ղ͘a�ٓ��̊J�s�咡�i�������傤�j�Ŏ�����s�����̂ŊJ�s�Ƃ������B

�@�f�Ղ̓�

�{���̎�̂͂����܂ł��Ȃ��Δn�˂ł��邪�A�˂̖�l�����ڎ�����s���Ă����̂ł͂Ȃ��A���ۂɂ͌��f�Ղ��܂߁A�˂���ϑ������u�Z�\�l

* �i�낭���イ�ɂ�j�v�ƌĂ��̓��̓������l�ł������B

* �Z�\�l�@�@���ď@���̉Ɛb�ł��������Δn�ł͓y�n�������Ă��邽�ߏ��l�ɂȂ����Ƃ����R���������l�B

�@���̖f�Ղ͓��{�����ɂ���Δn�˂̉��~��@�\�𗘗p���Ē���E���E���s�ō����s��ƂȂ����Ă���A�܂��A�o�i�ł��铺��h���i���ڂ��j����Ⓑ��Œ��B����ɂ������ẮA���{�̗D���[�u���Ă����B

�@���������Ă���͒P���Ȍo�ϓI�s�ׂł͂Ȃ��A�̐��I�ȕی�̂��Ƃɂ������f�ՂƂ������Ƃ��ł���B

�@���N���̖f�Վ�̂́A���i�E���f�Ղɂ����Ă͘`�ق��NJ�����n�������ł��铌���{�ł���A���f�Ղɂ����Ă͓��������i���傤���j�ƌĂ���������l

* �ł������B

* �������l�@�@���{����f�Ղ������ꂽ���l�B�����������l�́A��l��{�L�͎҂Ƃ̂Ȃ���������Ă���̂��ӂ��������B

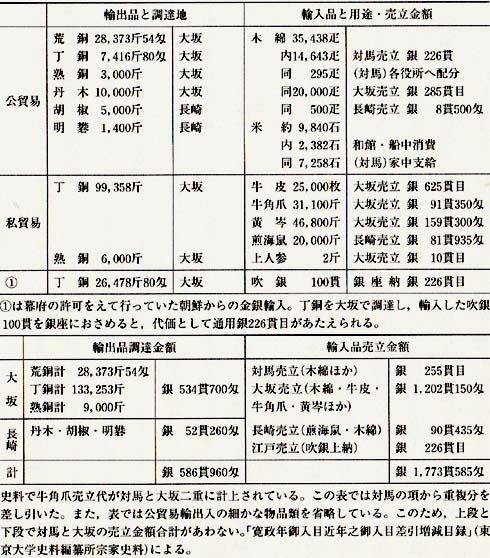

�@��⎞�オ�����邪�A�\�����I���Ə\�㐢�I���̖f�ՂƔˍ����̏�Ԃɂ��ĊT�����܂Ƃ߂��̂��\5�Ɖ��}������B

�@���łɖf�Ղ͉��~�������ǂ�A���{�Ƃ̂������ł͎��f�Ձu�f��v�Ƃ����������������Ă����i���͂��Q�Ɓj�����̏ł��邪�A�Ȃ��˂̍��������N�f�ՂɈˑ������\���ɂȂ��Ă������Ƃ��킩��B |

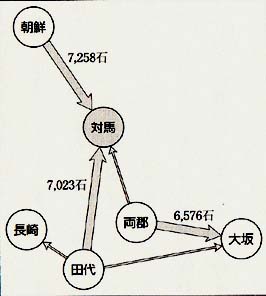

�\5�@�V�ۏ��N(1830�N����)�̑Δn�˒��N�f��

|

|

�V�ۊ��̓����f�Ղ̊T��

|

�˓��g�āh�̗���

|

|

�˓��g��h�̗���

|

top

�������������������������������������������������������������������������������� |