|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

五章 藩政の推移と矛盾

1 藩体制の整備と日朝貿易の興隆

top

|

表6 宗義真時代(前半)のおもな政策 |

| 西暦 |

和暦 |

事 項 |

|

1957

1958

1959

1660

1661

1662

1664

1665

1606

1667

1669

1672

1678

1679

1673 |

明暦3

万治1

2

3

寛文1

2

4

5

6

7

9

12

延宝6

7

天和3 |

対馬藩主宗義成、江戸で死去、嫡子義真襲封(当時19歳)。

大浦権太夫を登用して財政を専管させる。

対馬府中大火(62年再度大火。府中の町をつくりなおすことに)

大坂滞在中、債権者が義真宿所に返済を求めて集まる(財政窮乏を示す)

対馬全島検地開始。

禄制を蔵米知行に改める(71年、希望する者に地方知行を復活する)。

農村で均田制を行う。

大浦権太夫を処刑する。

藩主の居館である桟原館完成(石垣など含む完成は1672年か)。

対馬府中の商人扇各左衛門・大久保甚右衛門を実行犯とし、背後に長崎・博多の有力商人が関係した大規模な密貿易事件が発覚する(処罰者91人)。

宗成親とその子細川真春を流罪とする(成親は宗義智の兄である宗義純の子宗智順の養子)。

大船越瀬戸の開削に着手。佐須奈を朝鮮への渡海港(夏季)として整備する。

草梁新和館完成。幕府への献上を10万石の格式とする。

代官に関する規定、総勢20人。 8人が士、12人が町人。一代官は230石取、二代官は150石取、三・四代官は大小姓(中士)格。

私貿易を専管する代官である商売掛設置(1711年廃止) |

和館移転交渉は、義真が宗家を継いでまもなく始まり、その実現まで繰り返し行われている。

しかも、家老級重臣が使者として何度も派遣されている。

こうした事実から判断して、和館移転は藩体制整備の一環として意識されていたと考えることができる。 |

本章では時間の推移を軸にして藩政の推移とそこに生じた問題点をみていきたい。

とはいえ、限られた紙数で二六〇年以上にわたる藩政全体を取り上げることはできない。

そこで、対馬藩に特徴的な事柄、あるいは他藩にあまり類例がないような出来事にしぼって取り上げることにする。

「柳川一件」の裁決後、一六三〇年代に日朝貿易に一定の「合理化」がはかられたことに対応して対馬藩内の体制がどのように整えられたか、それを具体的に知ることはできないが、おそらく一気に進んだのではなく、時間をかけて徐々に整えられたと考えられる。

間接的にそれを推定させる材料として、藩の記録(藩日記、毎日記(まいにっき))の残存状況がある。

① 毎日記が連続的に作成されるようになるのは一六三〇年代であるが、初期の毎日記は藩主の移動(参勤交代)にあわせて作成されており、一六六〇年代くらいから江戸と国元で独立した日記が作成されるようになる。

② 十七世紀後半になると、奥書札方 * (おくしょさつかた)や郡(こおり)奉行など、役所機構あるいは責任者などの分掌ごとに毎日記がだんだんと作成され始める。

* 奥書札方 藩主の秘書局的な機構。

③ 日朝関係についてみると、外交上やりとりされる漢文の手紙(書契=しょけい)は他の藩政文書にさきがけて保存されるようになっていたことがわかる。

書契の控である「朝鮮往復書」は、以酊庵(いていあん)輪番制の開始を契機として作成されるようになるので、これも他の藩政文書と比べれば比較的早い。 |

このことは、記録の重要性がまず外交の分野

* で認識されたことを示している。

* 外交の分野 貿易帳簿の類はほとんど残されていない。貿易の実務は藩が委託した商人が行ったからだと考えられる。

このような「毎日記」をはじめとする藩政文書の残り方の変化が、藩の体制が整備されていく過程の反映であると考えるならば、十七世紀後半に対馬藩の役所機構は整備されたといえるだろう。

さて、十七世紀後半は、対馬藩ではおおむね第三代藩主宗義真の治世にあたる。

ここではその特徴を、藩体制の整備と日朝貿易における画期という二つの面に注目しながらみることにしたい。

一六五七(明暦)三年に宗義真(よしざね)が家督を継いだあと打ち出されたおもな政策を示しだのが上の表6である。

それをみると、大浦権太夫(ごんだゆう)の登用と処罰、蔵米(くらまい)取りへの変更と地方知行(ちかたちぎょう)への一部復帰などの紆余曲折をへながらも、一定の方向性をもっていたとみることができる。

① 財政基盤を確立すること。

義真の襲封(しゅうほう)まもないころ、借金返済を求める商人が大坂の宿所に押しかけるほどの状況だった。

また一六六七(寛文七)年の密貿易事件が示すように、日朝貿易には藩が掌握しきれない利権がはいりこんでいた。

そこで全島検地(けんち)や禄制(ろくせい)改革を実施し、私貿易を取り扱う代官

*

を領内の有力商人から任命するなど、藩財政の確立をはかった。

* 代官 貿易を担当する役人の総称。一代官、二代官などの役職名・呼称があった。

② 藩の機構を整備すること。

さきに述べたように、役所の記録が残されるようになることはこの反映である。

③幕府や他藩との関係を考慮して、藩の格式、藩士の数や禄高などを設定すること。

藩士数の増加や禄高の設定 *

、幕府への献上品の引上げ、表高(おもてだか)の二万石格から一〇万石以上格への改定などがこれにあたる。

* 禄高の設定 石高(こくだか)制に基づいた検地が行われなかった対馬では「何石取りの武士」という表現は馴染みのないものであった。

④日本を代表して朝鮮との窓口となっていることにふさわしい構えや格式を追求すること。

和館(倭館)の移転と拡張、城下町府中(ふちゅう)での城や藩主居館の建築、大船越瀬戸

* (おおふなこしせと)開削や佐須奈(さすな)港の整備、学者の招聘(しょうへい)や養成

*

、対馬や宗氏の歴史に関する書物の編纂などがこれにあたる。

* 大船越瀬戸 浅茅(あそう)湾の奥と対馬東海岸をつなぐ水路。

* 学者の招聘や養成 木下順庵門下から雨森芳洲や松浦霞沼のような秀才を招いた。藩士陶山庄右衛門(訥庵)も順庵に学んだ。 |

全国的にこの時期は、諸藩で藩の体制が整備された時代であり、それと並行して各地で農地の拡大や人口増加がみられた。

しかし地理的条件が厳しい対馬では、十七世紀後半をとおして農業生産はほとんど増加しなかった。

藩の財政と対馬島民の生計は、対馬の年貢や諸税、肥前田代領の年貢、朝鮮貿易の利益、朝鮮からの公作米(こうさくまい)、銀山収入などのやりくりで支えられていた。

藩儒(はんじゅ)で郡奉行にも就任した陶山訥庵

* (すやまとつあん)は、以前銀山が盛んだった時期は、

* 陶山訥庵 一六五七~一七三一一年。存(ながろう)、庄右衛門、鈍翁(どんおう)。全島猪駆除の立案者としても知られる。

藩の役職を離れてから『口上(こうじょう)覚書』『農書輯略(しゅうりゃく)』『対韓雑記』『受益談(じゅえきだん)』など著述多数を遺した。

| 対馬の年貢諸税一万二〇〇〇石相当+銀山収入三万二〇〇〇石相当=四万四〇〇〇石相当 |

によって藩士への支給米一万六〇〇〇石相当と諸役所・参勤交代の経費二万八〇〇〇石相当をまかなえばよかったが、昨今(一七〇〇(元禄十三)年ごろ)銀山は一万二〇〇〇石相当に減少し、貿易も下降線なので財政が逼迫しているとしている。

また同人によれば、対馬の全人口三万二〇〇〇人の食料は、

① 対馬の麦・米で一万八〇〇〇人、

② 田代領年貢で四〇〇〇人、

③ 筑前での買米で三〇〇〇人、

④ 朝鮮からの公作米で七〇〇〇人を養っている計算であった。 |

十七世紀末の一時期、対馬藩の私貿易は空前の活況を呈した。

これは当時外部の条件にめぐまれ、藩側の条件も整ったからであった。

外部的要因とは、

① 輸入生糸や絹織物の日本国内での価格が利潤を生む値段であったこと、

② 輸出品として高品位の丁銀(ちょうぎん)が十分に確保できたことで、藩側の条件とは、藩が貿易を掌握する体制が整ったことである。 |

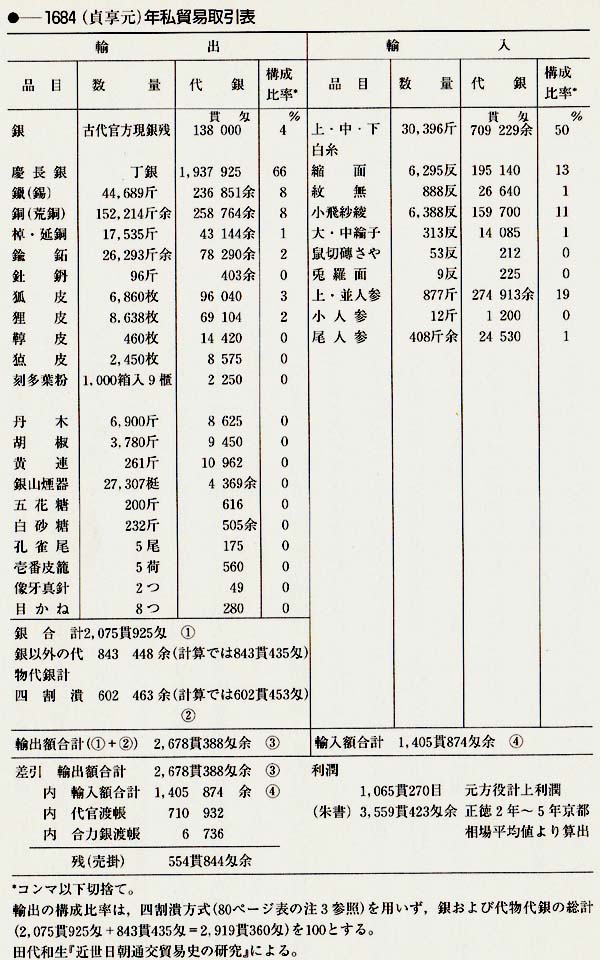

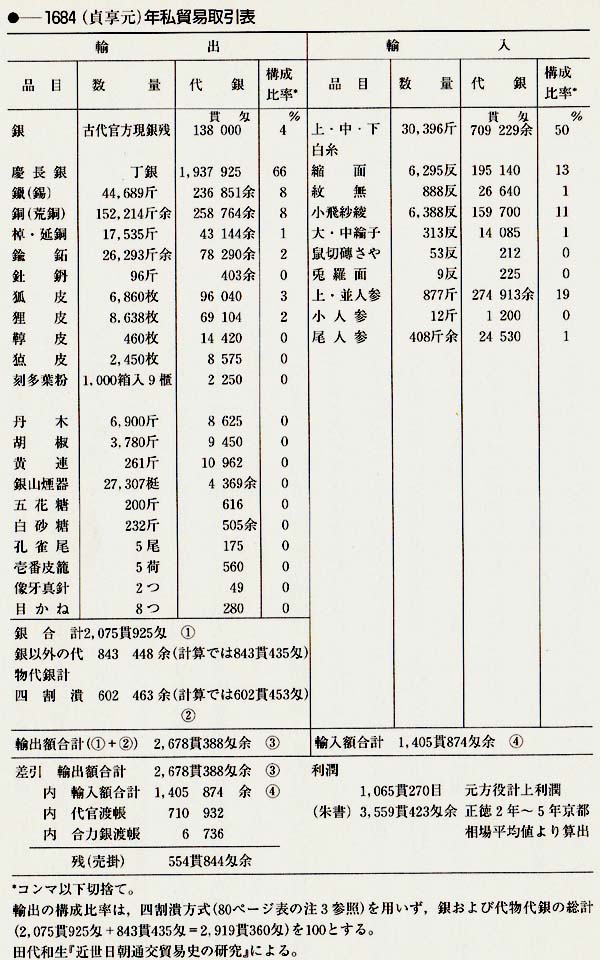

下の表7の数字は、一六八四(貞享元)年から一七一〇(宝永七)年までのあいだの私貿易の推移について、のちに藩の財政担当者が再構成したもの、またその下の表8は一六八四年の私貿易取引の概要である。

ただしこれらの表から貿易の利潤を考える際には、若干の注意が必要である。

|

表7 私貿易輸出入顎(1684~1710)

表8 1684(貞亨元)年私貿易取引表

|

① 輸出品の国内調達価格と朝鮮での評価額には差がある。

ただし実際にはこの差額の一部は経費として差し引かれていた。

② 輸出総額からこの経費を引いた額(朝鮮商人への輸出額)と輸入総額(朝鮮商人からの輸入額)は本来等しいが、実際は毎年売掛(うりかけ)・買掛(かいかけ)が生じていた。

③ 結局、私貿易の利潤とは最終的な輸入品売上げ額から最初の輸出品仕入れ額を差し引いた額になる。

④ 表8の正徳二~五(一七一二~一五)年の国内価格をもとに計算した数字は、実際よりもかなり大きい可能性があり、参考程度としてみるべき数字である。 |

貿易品についてみると、当時輸出品の中心は現銀(丁銀)および錫(すず)・銅であり、輸入品の中国産の中心は白糸(しらいと)および絹織物と朝鮮人参であった。

したがって、朝鮮人参を除けば、これは銀と絹を媒介にして日本市場と中国市場とをつなぐ中継貿易であり、長崎で中国船が行う貿易の別ルートを構成していた。

一時対馬藩に相当大きな貿易利益 *

がもたらされていたことは確かで、対馬藩が世上「西国(さいごく)一の長者

* 」といわれるほどだったことも納得できる。

* 大きな貿易利益 たとえば銀一〇〇〇貫(金で約一万七〇〇〇両)は四万石の領地からの収入に匹敵した。

* 西国一の長者 「対馬古文書」のうち「厳原公民館文書」所収「御国家古今盛衰惣論」。

しかし、こうした内外の好条件の一部もしくは全部が欠ければ、貿易はたちまち不振に陥る危険性をもっていた。

事実、一六九〇年代からあいついだ銀貨の品位切下げは日朝貿易に大きな影響をあたえた。

朝鮮の商人や彼らと取引する中国の商人が日本銀を欲したのは、それが銀含有率八〇%という高品位の銀だからであった。

その後、特別に *

高品位で鋳造した銀の輸出許可と正徳改鋳(一七一四(正徳四)年)による銀貨の品位復帰によりややもちなおしたものの、国産品の増加にともなう輸入生糸の国内での価格低迷や、元文改鋳(三六(元文元)年)による再度の銀貨品位切下げによって、銀と生糸を軸にした貿易は利益を生まなくなった。

* 特別に 医薬品である朝鮮人参輸入用の名目で許可された。

84

ほぼ同じころ、朝鮮人参も良品の枯渇により藩の収入源としては期待できなくなった。

そこで十八世紀半ば以降、対馬藩は銅(輸出品)と薬種・牛皮・牛角爪・海産物など(輸入品)を軸とした貿易を模索していくことになった。

十七世紀後半の対馬藩にとって、幕府や諸藩の動きに対応した藩体制をつくるために、貿易の利益拡大は必要だった。

だが藩は商品市場に直結した部分と、中世とあまり変わらない伝統的な農村社会という対照的な二つの要素をかかえつつ、不安定な貿易利益のうえに成り立っていた。

藩内のあらたな格式設定や序列化で不利な扱いを受けた者たちや、統制強化で貿易から排除された者たちは、こうした藩政運営に対する批判勢力

* として存在していた。

そして朝鮮との貿易が下降線にさしかかると、農業生産に乏しく領内にこれといった産業もない対馬では、諸藩なみの体制を維持することはたいへんな重荷となっていった。

* 批判勢力 たとえば賀鳥平助(かしまへいすけ)の「言上書」(一六八七年)は藩政への批判を細々と記している。

2 対馬藩の財政窮乏と幕府補助金 top

江戸時代後期、多くの藩が財政難にみまわれたことはよく知られている。

その原因は、収入が増えない一方で支出の増加が止まらないことにあった。

表高相応の実収がある大名でさえ財政難に陥る状況であったから、貿易利潤が大幅に減少した対馬藩が窮乏したのはある意味当然のことであった。

藩は苦心の末一七七〇(明和七)年に「朝鮮交易が開けるまで」として、毎年銀三〇〇貫の補助(御廻し銀)を幕府からえることができた。

しかしこの額(金て約五○〇〇両)では、当時の江戸表年間支出の半分にも満たなかったという。

収支帳簿のような史料によって藩の収支を詳しく知ることはできないが、藩の公文書・藩関係者の私文書を問わず財政困窮に関する記述は多くみられる。

一七五〇年代、雨森芳洲 * (あめのもりほうしゅう)は通信使継続について、つぎのように悲観的な認識を述べていた。

* 雨森芳洲 一六六八~一七五五年。東五郎(とうごろう)、誠清(のぶきよ)。木下順庵門下から招いた儒者。

今となっては、朝鮮の貿易はいよいよどうしようもないので、余所から借りた借金の返済はいうまでもなく、幕府から拝借した御銀の返納さえ先延ばしを毎度お願いしている。 どのように考えても身分不相応に多い家中を養うことさえできず、通信使護行のことは、けっしてできない任務である。

(「信使停止之覚書」(一七五三年〈『芳洲外交関係資料・書翰集』)) |

また、江戸家老を長くつとめた杉村直記

* (すぎむらなおき)は帰国後つぎのように回想している。

* 杉村直記 一七四一~一八〇八年。蕃祐(しげすけ)。一七六六~八八(明和三~天明八)年のあいだ江戸家老。のち易地聘礼反対派と目され、一八〇六(丈化三)年幕命により江戸へ召喚、取調べ中病死。

86

宝暦信使 * (ほうれきしんし)のあと、江戸表は「洗い流し」の困窮状態であった。

* 宝暦信使 一七六三~六四(宝暦十三~明和元)年。

借金は過分の

ことで、江戸の年間経費はみな国元から送金しなくては凌ぐことができず、

外部からの借入れはなかなかできず、銀主や得意先の者にいたるまで対馬藩の江戸藩邸に目をかけてくれる者はなかった。

国元もその当時は「以て

の外なる御手詰り」で、朝鮮への定式の輸出品が多年とどこおっており、

約条の仕送り品だけでも一とおりでない苦労の最中であれば、江戸表への送金などは容易に手が届かなかった。

したがって、江戸での公私費用の手

当は自力ではできず、いろいろさまざまな手段方便によって、あるいは小

額の金を借り入れ、あるいは殿さまの道具を質にいれ、あるいは自分や勘

定方の役人中までもそれにあわせてもちあわせの品を裸になって差しだし

て、その時々の急場をようやく凌ぎ、まことに飢死の心配がないだけのことであった。

(「対馬古文書」のうち「杉村文書」一一所収「書付」) |

杉村はこののち幕府からの補助獲得に何度も成功した人物で、回想には多少の誇張が含まれているかもしれないが、藩が各役所や藩士に対してだした倹約令、また藩士からの知行借上げ令は宗義真時代の末年以降枚挙に瑕がない。

まとまった財政再建政策もしばしば実施されており、他藩では本当の意味で非常手段であった参勤交代の延期さえ繰り返し行われていた。

しかし、節約による支出削減の効果は限られていたし、貿易回復の見通しも明るくなかった。

また、本来の「身代(しんだい)」(財政基盤、とくに領地)に対して過分の家臣をかかえていることもしばしば指摘されたが、家臣団の縮小は藩士の生活、藩の体面、領民生活にかかわる重大事で、容易に実行できなかった。

結局、対馬藩としては「公恵(こうえい)」=幕府に補助を求める方向に向かわざるをえなかったのである。

江戸幕府は、中央政権の立場から個別領主に対して補助をあたえることがあった。

その事例 *

はつぎのように整理することができる。

* 事例 幕府はこうした事例を公表していなかった。

① 幕府の重要な役職に就任した場合や、国家的事業を果たす場合。

② 広範囲・深刻な領地損毛が起きた場合。領地管理は本来各領主の責任であるが、個々の責任を超えた災害に際しては、幕府が領主の存続を支援した。

③ 居城の破損や城下火災があった場合。領主階級全体の利害にかかわる問題として、すみやかな修復をはがるため補助が行われた。

④ 将軍の親戚縁者に対する補助。これは一族の長としての役割であろう。 |

江戸幕府が対馬藩に対して、他藩に例をみないほどしばしば補助をあたえていることは、これまでにも注目されてきた。

その状況をまとめたのが右の表9であり、一見しておびただしい補助が行われていることがわかる。

通信使実施に関わる補助はこの①に、貿易不振・財政困難に対する補助は②にあたると解釈でき、その他の事例を含めて、対馬藩への数多くの補助も一応幕府の個別領主に対する補助事例の枠内で処理されたとみることができる。

しかし領地損毛への補助も、通常は容易に認められるものではなかった。

ここで一七七五(安永四)年から翌年にかけて行われた「御本願

* (ごほんがん)」の事例をみてみよう。

* 御本願 藩では前後の運動と区別するため「御本願」と名づけているが、役儀相応の補助を求める運動の総称「御至願(ごしがん)」で呼ばれることもある。

一七七五年四月、対馬藩は幕府への「御本願」実施を決定した。

さきに許可された毎年三〇〇貫の「御廻し銀」では決定的に不足であるなか、江戸家老杉村は「御権門(ごけんもん)」(幕府の有力者)と馴染みがある現在しか大規模な運動を成功させる機会はないとの判断を伝えてきた。

そこで万一の場合、朝鮮との御役儀御免(ごめん)・国替えとなることも覚悟のうえで、土地にしろ金にしろ「朝鮮押さえの役儀をつとめられるだけの御手当」を幕府に求めようという判断であった。

下記は国元の筆頭家老古川図書 * (ふるかわずしょ)が藩主宗義暢(よしなが)へ提出した願書草案

* の一節である。

* 古川図書 一七四九~九〇年。暢往(ながゆき)。杉村直記と同様代々家老をつとめる「三家(さんけ)」の出身。

* 願書草案 願書の別紙案には中世対馬が異国の侵犯を防禦した歴史や釜山和館からみえる朝鮮軍の演習なども記されている。

|

表9 幕府の対馬藩への財政援助

|

朝鮮のために設けおく防御の資用を朝鮮と通貿(つうぼう)する利分で手当してきたことは、元来武略において不都合の次第と存じます。

万一両国間に紛争が起きて通貿手切れとなるときは、その手当を失うのは必然の勢いです。

かね

て事変を防ぐ備え方の資用が、事変が起きたその場になって手当を失っては、実に備えがないのと同様と存じます。

結局長年姑息の大弊害で、今さ

ら申し上げてもその主意貫きがたく、実に家魂(かこん)を失ったことは自分の恥辱

心外であると思い、これまでは不勝手だけをおなげき申し上げてきました。

幕府で武略の大本を御吟味くだされ、別段の御仁恵をもって事変が起こっ

た場合でもいさぎよく鎮禦(ちんぎょ)の御役儀をつとめるだけの御手当を命じてくださるならばありがたき幸せでございます。

(「対馬古文書」のうち「厳原公民館文

書」所収「御笑草」) |

ここでは朝鮮との貿易利益に依存して「朝鮮押さえの役」を任務とする矛盾が強調され、交易利潤減少に相当する分の補助ではなく、「朝鮮押さえの役」を実施するのに必要な「御手当」を求めている。

これは対馬の本音に近いものだった。

一方で江戸の杉村は、すでに「朝鮮交易が開けるまで」との理由で「御廻し銀」が許可されている以上、今回は「朝鮮交易手切れ(私貿易断絶)

*

」が対馬藩単独では解決できないことを幕府に確認させるしかないと考えて実際に提出する願書を作成した。

* 私貿易断絶 実際には継続している私貿易の説明が問題になるが、私貿易輸出銅は公貿易輸出銅と一体で調達しているので、弁明可能だと判断したのであろう。

老中たちは度重なる補助要求に初め困惑したが、結局対馬藩の窮状に同情し、「大名はおたがいの儀」と補助を認める方向に傾いた。

そこには従来の日朝関係維持を優先させる政治的判断もあった。

そして幕府財政をあずかる勘定所(かんじょうしょ)と老中とのあいだで調整の結果

* 、毎年金一万二〇〇〇両の補助下賜が決定した。

* 調整の結果 勘定所は、対馬藩国替えや役人による再調査などいくつかの案を示したが、老中に却下された模様である。

一七七六(安永五)年三月にだされた補助許可(宗義暢への老中申渡し)は次のとおりであった。

朝鮮交易がたえ、御役儀の手当はもちろん、藩の存続もできないので、御役儀を引き続きつとめ、藩内が成り立つようにしてほしいとの願いの趣を将軍さまのお耳にいれたところ、これまで何度も御手当をくだされているうえのことであるから、御沙汰(さた)におよびがたいことであるが、今回は交易(私貿易)取開きのため朝鮮へ派遣した使者へ漢文の書類で断わり、交易がまったく手切れにおよんだとのことを(将軍さまが)お聞き届けになり、永続御手当として

*

年々金一万二〇〇〇両ずつをくだしおかれるので、そのように承知せよ。(『御触書天明集成』)

* 永続御手当として 原文の表記は「永続為御手当」。 |

これと同時に宗義暢への申渡しとして、今回新規取立てのつもりで格外の倹約や家中人数減少を行い、今後は補助要求を願い出ることがないようにせよと、勘定所の意向が強く反映した別紙がだされた。

これらの申渡しからは、つぎのような幕府の認識を知ることができる。

① 将軍の意向を示す文言がはいっており、幕府にとって重要な決定であったことを示している。

② 対馬藩の要求と今回のあらたな事情を記し、幕府はそれらを一応確認している。

③ 補助の名目は単に「御手当」となっており、幕府は「朝鮮押さえの役」の具体的な内容や必要となる手当、朝鮮交易がどれはどの知行に相当するかといった点には判断を示さなかった。

④ 対馬藩の実収納約三万石 * +今回の補助(一万二〇〇〇両はおおむね領地三万石の収納に相当)=計六万石相当の収入にあわせて今後藩の存続ができる体制を構築せよとの認識が示されている。

* 実収納約三万石 勘定所は、一七七一(明和八)年に役人を派遣して対馬の実情を把握していた。

3 日朝関係の問い直し top

「御本願」の過程でしばしば登場したのが、「朝鮮押さえの役」という言葉であった。

藩側の主張では、それは朝鮮をはじめとする外国勢力に備え、万一の場合にも対馬を占領されないこと、そのために多数の家臣をかかえておくことであった。

幕府は「朝鮮押さえの役」自体は否定しなかった

* が、その内容を具体的に示すことはなかった。

* 幕府内の議論 幕府勘定所は他の大名にこの役を担わせることや、対馬藩士の一部を幕臣に取り立てたうえで幕府が直接朝鮮との外交を行う可能性も検討していた。

たしかに近世初期から「朝鮮にかかわることは対馬(宗氏)をとおして」という意識は幕府にも存在し、対馬藩は幕府の求めに応えて朝鮮から使者を来日させるなど実績を重ねていた。

しかし幕府が対馬藩に対して明確に「朝鮮押さえの役」を命じたり、朝鮮貿易を知行のかわりとして保証したりした文書が存在したわけではなかった

* 。

* 軍事動員の特例 島原・天草一揆鎮圧や長崎警備の軍事動員から対馬藩ははずれており、軍事動員で特別視されていたことは確かである。

「朝鮮押さえの役」は、対馬藩が自己の存在意義や役割を問うなかで到達した表現の一つであった。

十八世紀になると、対馬では朝鮮が対馬を臣下(「藩臣

* (はんしん)」)とみなす部分があることや、朝鮮米が対馬の禄米・飯米になっていることが問題とされるようになってきた。

* 藩臣 王室(帝室)を守護(しゅご)する藩屏となる臣。

たしかに中世以来の約条(やくじょう)体制は、朝鮮が設定する通交秩序に服すことと経済的な利益とが一体になっており、対馬が名分的な点に無頓着あるいは「目をつぶる」ことで成り立っている部分があった。

歴史研究の進展や国家意識の高まりとともに疑問や批判が生じることは避けられなかった。

対馬を代表する農政家で、郡奉行の経験もあった陶山訥庵は、対馬農業の集約化によって食料の自給体制をつくり、朝鮮米への依存から脱却するべきだと考えた。

訥庵は、政令が継続し民がよく従うならば、一〇年で食料自給が可能になるとしたが、旧来の焼畑農業に慣れた農民からは好まれず、したがって十分に進展しなかった。

対馬の自給自足と表裏の関係をなしていたのが、つぎのような朝鮮との関係についての認識である。

① 四〇〇年前まで対馬が朝鮮から食料を受けることはなかった。

日本が乱世になって朝鮮は倭寇(わこう)を防ぐことができず、対馬や西国大名からの歳船(さいせん)を受け、送使を接待する約束を定めた。

今日の歳遣船(さいけんせん)は乱世の遺風であり、朝鮮・対馬にとって[恥]である。

②藩主の諱(いみな)を刻した印(図書=としょ)を外国から受けるのは対馬にとり「よからぬしわざ」である。

しかし礼曹(れいそう)書契の書き方は対馬を藩臣扱いしてはいない。

③ 朝鮮で新国王が即位した際に表文 *

をたてまつることは、景轍玄蘇(けいてつげんそ)の時代以降書契を扱う僧が始めた「よからぬしわざ」である。 ただし表文をたてまつる外臣

* であるかもしれないが、藩臣とはいえない。

* 表文 家臣が君主(くんしゅ)にたてまつる文書の一形式。

* 外臣 国外、他国の臣。

④ 朝鮮との通交をたっても対馬が飢えることはない。

⑤ 朝鮮の文書で対馬はもと慶尚道(キョンサンド)のうちに属していたといっているが、全く根拠のない偽りである。

⑥ 外国の食を食すのは義において害があり、公貿易ほか貿易は町人に行わせるべきである。

公木(こうぼく)はみな薬種や糸反物にかえ、国内での買米の資とする。

備蓄増加と人口減 *

により、将来は海路が通じないときも難を逃れることができる。

* 人口減 余剰人口の島外転出を想定している。

(『対韓雑記(たいかんざっき)』) |

日朝関係のかかえる問題点について深く洞察した雨森芳洲は、対馬と朝鮮の間に利害対立や行違いが発生することをよく知っていた。

しかし芳洲がみるところ、従来の対馬のやり方は、あるときは威嚇によって要求をとおそうとし、またあるときは事なかれ主義

*

に流れて主張すべきことも主張せず、問題が多かった。

* 事なかれ主義 「竹島一件」の最終段階で幕府は礼曹書契の文面に問題ありとしながら、問い詰めれば争いになるからとなにもしなかった。

芳洲は和館で書契を受理する段階で問題を指摘すべきだったと批判している。

理想は対馬が朝鮮貿易に依存しないで経済的に成り立つことだが、それは当面、現実的に不可能である。

そこで、問題がなにによって生じるのかを洞察したうえ、道理に照らして判断し、誠意と適切さをもって是々非々で対処する必要があるというのが芳洲の立場であった。

芳洲の著書『交隣提醒 * (こうりんていせい)』にある「誠信(せいしん)の交わり」という語は、彼の思想を集約した言葉としてしばしば引かれる。

* 『交隣提醒』 書名は「交隣とはなにかを明らかにする」の意。一七二八年著。

しかしうしろに続く文章まで読めば、「誠信」がきれいごとの友好ではなく、藩に必要なことを考えるなかでこの語に芳洲なりの意味をもたせたものであることがわかる。

誠信というのは実意ということで、おたがいにあざむかず争わず、誠実に交際することを誠信という。

「朝鮮と本当の誠信の交わりを実行しよう」と思うならば送使

* (そうし)を尽く辞退し、少しも朝鮮に負担をかけないようにならなければ本当の誠信とはいいがたく、その理由は、朝鮮国の書籍をみれば朝鮮側の本心

* がどこにあるかわかることである。

* 送使 約条に基づく船の派遣とそれにともなう貿易をさす。

* 朝鮮側の本心 朝鮮が対馬を軽侮していることをさす。

しかしこのことは容易に実現することでもなく、現在までの慣行は朝鮮国からも簡単には改変しようとはいわないであろうから、なにとぞ慣行はとりあえずそのままにしておき、そのうえに実意を失わないようしたいことである。

「日本人は性質が荒々しく道理で押さえることはできない」と申叔舟(シンスクチュ)の文

*

にもみえており、朝鮮国の負担は大きいにもかかわらず、送使の接待をはじめ現在まで別条なく連続しているのは、日本人の荒々しい性質を恐れたことから始まったのである。

* 申叔舟の文 『海東諸国紀』のこと。 |

芳洲とともに木下順庵(きのしたじゅんあん)門下から招請された松浦霞沼(まつらかしょう)は、外交の現場よりむしろ対馬・朝鮮関係の歴史的考察に力をそそいだ。

その主著『朝鮮通交大紀』には、対馬側の朝鮮研究

*

・朝鮮認識がたりなかったため、過去の交渉で朝鮮側の術中に陥り不利をこうむることがたびたびあったとする記述がみられる。

* 朝鮮研究 当時の対馬で朝鮮政府の公式記録をみることはできなかった。

霞沼や芳洲・訥庵らは、著名な朝鮮官人の文集や、『攷事撮要(こうじさつよう)』(官人向けハンドブック)を利用した。

実際の交渉では道理に照らして是々非々で対処すべきとする点は芳洲と同様である。

雨森芳洲の実孫で松浦霞沼家の名跡を再興した儒者(じゅしゃ)松浦桂川

* (けいせん)は、釜山(プサン)和館での勤務経験をもち、また一七七二(安永元)年から翌年にかけ江戸家老をつとめた。

藩内抗争 *

に巻き込まれて流罪となったが、配流(はいる)先で書いた「答問書(とうもんじょ)」が残されている。

* 松浦桂川 一七三七~九二年。平蔵(へいぞう)、弾正(だんじょう)、暢守(ながもり)。

* 藩内抗争 江戸で家老就任後一年あまりで退役・逼塞(ひっそく)、翌年改易(かいえき)のうえ牢居。

藩主義暢・前藩主義蕃(よししげ)の対立に巻き込まれたとされる。

一七七八~八一(安永七~天明元)年ごろと推定される答問書で、桂川はつぎのように述べている。

① 公貿易は朝鮮から対馬に賄賂を贈り、外禦(がいぎょ)を対馬へ託したのであり、朝鮮から容易に止めることはない。対馬からもあえて辞退する必要はない。

② しかし公貿易を税のように考え、国を立てる基にするのはよくない。

わずかの私貿易再興に尽力するのは、外部から「実は貿易利益があるのでは?」 と思われるかもしれず有害無益である。それより公木の換米

* を増やすべきである。

* 公木の換米 公貿易で受け取る木綿を米にかえること。桂川は①加増または御手当、②公作米増加、

③農業生産と税収の増加、④城下商工業者減少、の四点を藩立て直しの柱と考えていた。

③「朝鮮押さえの役」といっているが、現在の対馬にはたいした備えはない。

しかし対馬は朝鮮一国の備えではなく、中国や周辺の夷狄への備えである。

④長崎の警備体制と対馬の防御は天地の差がある。対馬を外敵が占領すれば日本の大事になる。

そして、対馬に築城し守りを固める計画を記したあと、

「日本の外国防備につ

いていえば、一〇〇〇貫目の財産で雨戸一枚をあらたにいれるくらいのことである。

過分の費用のようであるけれども、それを幕府からだす必要はなく、大

名御手伝普請同様に一大名に出金を命じてもよいし、または西国の諸侯に分割して命じてもよい。

費用は五万両から七万両で、一〇万両まではかからない

であろう」と述べている。 |

芳洲、桂川、あるいは前項であげた古川図書などは藩の為政者の立場からの議論であったが、隠居後の陶山訥庵やつぎにあげる満山雷夏

* (みつやまらいか)の意見は、より自由な立場から書かれており、それだけに朝鮮との関係への現状批判を含んでいた。

* 満山雷夏 一七三六~九〇年。儒者。主著『佩間緒言(はいかんちょけん)』。

満山雷夏は仕官せず府中市井の儒者としてすごしたが、古川図書をはじめ同時代の対馬藩士に大きな影響をあたえたといわれる。

その議論は、陶山訥庵が歳遣船や約条などを「よからぬ」と位置づけたことを受け継いでさらに展開させたものであった。

その特徴は、

①朝鮮との通交を幕命による「御役儀」と、対馬の「私交」に分け、参判使や通信使同伴は御役儀であり、送使約条は私交であるとした点、

②この体制を、対馬の恥辱ひいては幕府の瑕瑾(かきん)と表現した点にあった。

雷夏もまた、上表文・図書(としょ)・送使などは乱世の遺風であり、こうした朝鮮が対馬を属国とみる要素を改めていかなければならないと主張した。

また「御役儀」に分類される部分については、通信使と参判使はともに政府の使者だから同様の扱いとすべきで、通信使は対馬、参判使は釜山で応接を行うのが適当であるとした。

十八世紀末に、朝鮮使節を対馬で迎接すべきであるとする考え方が、対馬では満山雷夏、江戸では松平定信、大坂では中井竹山

* (ちくざん)と、場所も立場も異なる人たちのあいだでほぼ共通して構想されていたことは興味深い。

これらはかつて、新井白石(あらいはくせき)が書いた易地聘礼(えきちへいれい)論

*

から共通して影響を受けていたと考えられるが、従来の日朝関係のあり方への疑問が広がりつつあったことを示している。

* 中井竹山 一七三〇~一八〇四年。私塾懐徳堂(かいとくどう)の儒者。『草茅危言(そうぼうきげん)』で対馬応接論を述べた。

* 易地聘礼論 白石はみずからが行った通信使応接の改革が争いの種となったため、むしろ対馬で応接するのが適当だと考えるようになった。

訥庵や雷夏のような意見がすぐに藩論として主張されることはなかったが、「御役儀」と「私交」を分ける考えや約条に基づく関係を「恥辱」とする考え方は対馬藩のなかで伏流水のように受け継がれ、幕末維新期に対朝鮮関係のあり方をめぐる議論のキーワードとして浮上することになった。

top

**************************************** |