|

****************************************

Index

奈良時代~平安時代(その一 その二 その三 その四 年表)

奈良時代~平安時代(その四)

21 地方の乱れと武士の起こり

① 魅力的な“国司”の官職

② 武器をもち自力で守る

③ 源氏・平氏も大武士団の棟梁

④ 地方の反乱を抑え勢力を伸ばす

22 武士団の成長

① 東国に地盤を築く

② 前九年・後三年の役と源氏の活躍

23 国風文化

① 宮廷が舞台の貴族文化

② 日本独自の文字“かな”

③ “唐風”から“日本的” |

24 院政

① 皇子が生まれず衰えた藤原氏

② 政治の実験を握る上皇

③ 院政をささえた受領や武士

④ 上皇をなげかせた“僧兵”

25 平氏の政治

武士の手に移った政権

① 源紙に代わり勢力をのぱす

② きっかけは保元・平治の乱

③ 目ざましい清盛の出世ぶり

④ “おごる平家は久しからず”

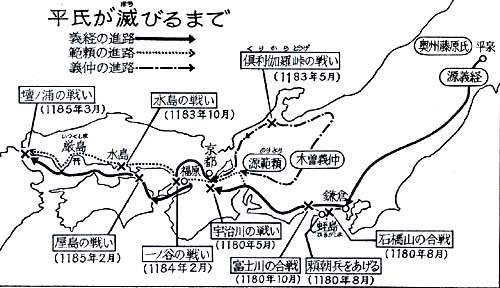

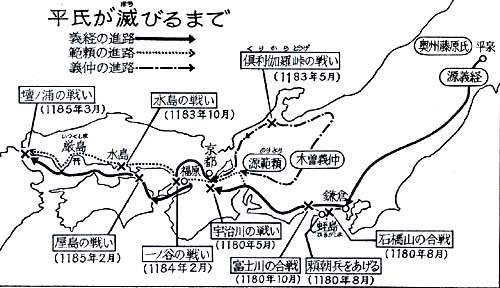

26 平氏の滅亡

① 諸国の源氏に平氏追討令

② 清盛の病死と平氏の都落ち

③ 棟梁にふさわしい頼朝の力量と人柄

④ 東国に新しい武士の政権 |

21 地方の乱れと武士の起こり top

① 魅力的な“国司”の官職

平安時代の末ごろにつくられた今昔物語(こんじやくものがたり)という本のなかに、次のような受領(ずりょう)の話がのっています。

信濃守(しなののかみ、信濃(長野県)の国司)の藤原陳忠(のぶただ)が、京へのぼる途中に、深い谷に馬といっしょに落ちてしまった。

家来たちがさわいでいると、谷底から「かごになわをつけておろせ」という声がする。

いうとおりにして、なわをひっぱると、初めはかごいっぱいのキノコが、次にキノコをたくさんかかえた陳忠が上がってきた。

人々がわけをたずねると、馬は谷底に落ちてしまったが、自分はやっと、木の枝につかまってまわりを見ると、おいしそうなキノコがたくさんはえている。

手のとどくところのは取ったが、まだいっぱい残っているので残念だったという。

みなが笑うと、「笑うおまえたちは、宝(たから)の山にはいって、手をからっぽにして帰るようなものだ。

受領は、たおれるところに土をつかめ、というではないか」といったという。

受領というのは、実さいに任地へ行った国司のことですが、“ころんでもタダでは起きない”国司のようすをあらわしたお話です。

このように実いりのよい国司の職は、都にいては藤原氏におさえられて、えらくなることを望めない中小貴族(藤原氏でも本家でないものは同じでした)にとって、たいへん、魅力のある職でした。

ですから、国の行事や、有力貴族のやしきや寺などをつくる費用を出して、国司になるものもでてきたのです。

これは、官職をお金で買うのと同じことですね。

こうしてなった国司が、農業や農民のためを考えて政治をするわけがありません。

山賊や海賊が荒らしまわる

こういうわけですから、地方の政治は全く乱れてしまうのは当然です。

十世紀になると、山賊(さんぞく)や海賊がさかんに荒らしまわります。

ねらうものは、おもに公領や荘園(しょうえん)から京へ納められるものです。

京都の周辺(しゅうへん)にも、むれをなした盗人が品物をうばったり、火をつけたりする事件がひんぴんと起こり、ついに内裏(だいり)にまで、泥棒がはいるようなありさまでした。

京都の羅城門(らじょうもん)の上にあがってみると、たくさんの死体があり、ひとりの、やせこけた、しらがのおばあさんが、若い女の死体から黒髪(くろかみ)を切りとっていたという話が、やはり今昔物語にあります。

今昔物語には、この時代のさまざまな話がのってぃます。芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ)は、この物語からヒントを得て、いくつかの小説を書いてぃますが、「羅生門(らしょうもん)」は、物語の羅城門の話をテーマにしたものです。

「いもがゆ」も有名です。これは武士の起こりとも関係がありますから、おとうさん、おかあさんや先生に、どんな話かきいてみるといいでしょう。

② 武器を持ち自力で守る

さて、都でさえこんなありさまで、貴族の政府は、この乱れをおさえることができません。

国が、悪いことをするものを取りしまってくれなければ、自分で守るよりしかたがありません。

地方では、自分の命や財産(いちばん大事な財産は土地)を守るために、血のつながったものを中心に集団をくみ、武器をもって実力で物事を解決するようになります。 これが武士の起こりです。

荘園の中で土地を実さいに管理し、農業を経営しでいる名主(みょうしゅ)たちが一族を中心にまとまったものや、郡司などの地方の役人や豪族(ごうぞく)が中心になったものもあります。このようなまとまりを武士団(ぶしだん)といいます。

中央では出世のできない人たち

班田(はんでん)がおこなわれなくなって、口分田(くぶんでん)も代々同じ家の人や、有力な農民の私有地のようになってきたことは前に話しましたね。

ですから、武士は荘園だけから起こったわけではありません。

公領からも起こったのです。九世紀から十世紀にかけてのことです。

公領や荘園の、豪族や名主たちが武器をもつと。

国司も武力をもたなければ、これをおさえることはできないし、租税(そぜい)もとれません。

やがて、中小の武士団をまとめて大武士団を組織して、その親分になったのは、もともと国司として地方へきて、その土地に住みついた人々だったのです。 |

初期の武士

主人の屋敷を守る武士たちで、

そまつな服をきて弓矢(ゆみや)を持っている。

かれらは、ふだんは田を耕す農民だった。

|

はじめに書いたような、中央では出世の見こみのない貴族たちと、その子孫でした。

③ 源氏・平氏も大武士団の棟梁

源氏(げんじ)や平氏(へいし)がその代表的なものです。

源氏・平氏は、もともと天皇の子孫ですから、血筋はりっぱです。

地方の武士たちは、これらの人々を親分とあおいで、そのもとに集まって強力な武士団となっていったのです。

この親分のことを“武士の棟梁(とうりょう)“といいました。

いま、大工(だいく)さんなど職人のかしらを棟梁というのと同じです。

棟梁とは、じつは家の棟(むね)、梁(はり)で、家の骨格(こっかく)、いわば、心棒(しんぼう)であるわけです。

初めは“貴族の侍い“としての身分

しかし、武士も最初は貴族に使われる身でした。

武士のことを「侍(さむらい)」というでしょう。

侍というのは、もともと「侍(さぶろ)う」という言葉から出たものなのです。

「侍う」というのは「えらい人のそばにひかえる」という意味です。

武士は、貴族たちのやしきを守ったり、夜どおし番をしたり、かれらのために戦ったりするのが仕事でした。

武士が社会のなかで一つの身分としてみとめられたのは“貴族の侍い“としてだったのです。

武士の棟梁である源氏や平氏でも、初めは、同じことでした。

しかし、ひとたび自分の所領(しょりょう、土地)に帰れば、大きな力をもっていました。

さきほどの“いもがゆ”は、地方での武士の実力をよくあらわしている話です。

④ 地方の反乱おさえ勢力のばす

これらの武士が、政治のうえでも力をみとめられて勢力を伸ばすのは、地方の反乱をおさえてからです。

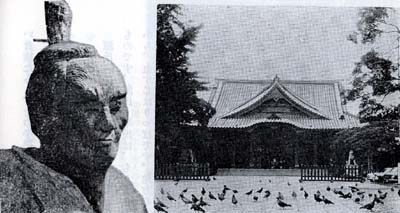

将門(まさかど)像と、将門をまつった東京の神田明神(みょうじん)

平将門は反乱をおこして殺され、首は京都でさらしものになったが、

その首は東国に飛びかかったという言い伝えがある。

国司などの権力あるものに歯向かったせいか、

後の世でなかなか人気があった。

将門像は茨城県岩井町の国王神社に伝わるもの |

× じるしは、大きな戦いのあったところ |

平将門(まさかど)や藤原純友(すみとも)の承平・天慶の乱など

九三五(承平(しょうへい)五)年`下総(しもうさ、千葉県北部)の国司で、その土地にいついてしまった高望(たかもち)王の孫の平将門(たいらのまさかど)が、おじの国香(くにか)と争って勝ち、力をたくわえて、やがて九三九(天慶(てんぎょう)二)年には反乱を起こして、常陸(ひたち、茨城県)をはじめ関東各地の国府(こくふ)をおそって国司を追い出し、自分で「新皇(しんのう)」と名のって、味方した豪族や弟たちを国司に任じました。

いっぽう、同じころ、瀬戸内海では、もと伊予(いよ、愛媛県)の国府の役人であった藤原純友(すみとも)のひきいる海賊が、讃岐(さぬき、香川県)や淡路(あわじ)の国府をおそって財物をうばい、九州の太宰府(だざいふ)まで占領しました。

この二つをあわせて承平(しょうへい)・天慶(てんぎょう)の乱とよびます。

貴族の政府の番人として実力を

これに対して、貴族の政府は、反乱をおさえる力がなく、神や仏にいのったり、将門を討ったものには五位の位を賞として出すといった、ひとをたよりにすることしかできませんでした。

純友には従五位(じゅごい)の位をさずけて、手なずけようとするありさまです。

けっきょく、これらの反乱をしずめたのは、源氏や平氏などの武士でした。

武士は、貴族の政府の番人として、実力をみとめられてきたのです。

地方の反乱のたびごとに勢力を伸ばし、戦いの中で、主人と家来の関係を強めながら、武士団は成長してゆくのです。

22 武士団の成長 top

① 東国に地盤を築く

初めは平氏、次に源氏と勢力が交代

十世紀の平将門(まさかど)の反乱をおさめるのに手柄を立てたのは`藤原秀郷(ひでさと)や平氏の一族である平貞盛(さだもり)などの武士でした。

なかでも、その中心になったのは貞盛でした。

これ以後、平氏は関東で勢力を伸ばしていきます。

それに対して源氏は、京都で藤原摂関家(せっかんけ)に近づき、貴族のために働いて地位をあげようとしていました。

あなたがたの中には、東国(とうごく、関東地方を中心とする東日本)といえば源氏を思い出す人が多いかもしれません。

あの鎌倉(かまくら)時代をひらいた源頼朝(よりとも)も、東国に地盤(じばん)をきずいていたのですから。

たしかにそうなのです。東国で平氏と源氏の勢力の交代があったのです。そのきっかけになったのは、平忠常(ただつね)の乱でした。

平忠常の反乱をしずめた源頼信(よりのぶ)

平将門の乱からわずか数年後、下総(しもうさ、千葉県北部)の国司は政府に「東国には悪いやつらがたくさんおり、道路を運ぶ品物をうばい、人を殺すようなぶっそうなことがたえません」と報告しています。

都から遠いこの地方は、実力しだいになっていったのです。

そういうわけですから、国司のいうことをきかず、税を納めないものも出てきます。

平忠常(ただつね)の乱も、そんなことがもとで始まったものと思われます。

一〇二八年、下総を根拠地とする忠常は、上総・安房(かずさ・あわ、ともに千葉県)の国府をおそいます。

しらせをきいた朝廷(ちょうてい)では、これを討つ役人を任命しましたが、かれらが京都を出発したのは、それから四十日もたってからでした。

その理由は、出発によい日どりがないということでした。 |

平安時代の末から鎌倉時代の初めにかけての武士団のひろがり

東国に多いことに気がつく。おもな武士団は、

源氏と平氏で、大武士団の棟梁(とうりょう)になる

|

迷信(めいしん)に左右(さゆう)されていた平安時代とはいっても、貴族たちが地方の情勢をよく知らず、地方の反乱が、やがて政治や社会にどんな影響をもたらすかということがわからなかったということを示すものです。

反乱は長びき、この地方は荒れはてました。この乱をしずめたのが、源頼信(よりのぶ)でした。

② 前九年・後三年の役と源氏の活躍

戦力のばした安倍氏の反抗

一〇五一年、東北地方で、いまの北上川の流域を支配していた安倍(あべ)氏が、政府の軍と争いをおこしました。

平安時代の初めに坂上田村麻呂が蝦夷(えみし)を討って以来、東北地方は、朝廷に従った蝦夷を郡司として支配していたのです。

その中で勢力を伸ばし、なかば独立国のようになって中央政府に送る品物や労働を出さなくなってきました。

その長が安倍氏だったのです。

朝廷は頼信の子の源頼義(よりよし)を睦奥守(むつのかみ、東北地方の東部の長官)に任じてこれをおさえさせました。

安倍氏が降参して争いはすぐおさまったのですが、やがて一〇五六年、こんどは頼義がしむけた形で、安倍氏との間に長い戦いが始まりました。

衣川関(ころもがわのせき)をねじろにして安倍氏の強い抵抗が続き、頼義やその子義家(よしいえ)は苦戦しました。 |

前九年合戦絵巻

右の端は、戦う安倍貞任(あべのさだとう

|

そして、出羽(でわ、東北地方の西部)の蝦夷のかしらである清原(きよはら)氏の助けを得て、ようやく安倍氏をぽろぼすことができたのは一〇六二年のことでした。

これを前九年の役(ぜんくねんのえき)とよんでいます。

安倍氏を討ったことで、頼義・義家父子はそれぞれ位をさずかり、源氏の名はあがりました。

やがて頼義が死ぬと、そのあとをついで義家は源氏の棟梁(とうりょう)になり、摂関家に従って貴族を守る役目をしていました。

清原一族の内輪もめにのり出した源義家

いっぽう、東北地方は、清原氏の勢力のもとにはいりましたが、やがて一族で内輪もめがおこりました。

この時、たまたま陸奥守に任じられて東北へやってきた義家は、この内輪もめにのり出しました。一〇八三年のことでした。

数千の武士を従えた義家は大活躍をし、一〇八七年、戦いは義家側の勝利で終わりました。

これを後三年の役(ごさんねんのえき)とよびます。

強まる主従の結びつき

この間、義家は何回か朝廷に対して、さからうものを討でという命令を出してほしいと要求しますが、朝廷は、清原氏は朝廷にはむかうのではないからと、命令を出しません。

したがって、戦いが終わっても、かってに地方豪族(ごうぞく)の内輪もめにはいりこんで戦いをしたのだという理由で、何の恩賞(おんしょう、ほうび)もありませんでした。

そこで義家は、義家個人の財産を、かれのために働いた部下の武士たちに分け与えました。

東国の武士たちは感激したことでしょう。

義家への信頼はいっそう深まり、主従(しゅじゅう、主人と家来)の結びつきは、いっそう強まっていきました。 |

後三年合戦絵巻

義家が金沢の柵(さく)に向かうとき、飛んでいるカリの

列が乱れていることから伏兵(ふくへい)がいるのを感づいて

勝利を得たという話をあつかった絵の部分

|

戦いがしばしばおこり、実力したいの東国の名主(みょうしゅ)や中小武士団は、いざというとき保護してくれる強力な棟梁を求めていたにちがいありません。

こうして源氏は東国で、おしもおされぬ大武士団の棟梁となっていったのです。

反乱のたびに力を増す武士

地方の反乱をおさえる力は、肯族の政府にはありませんでした。

将門の乱以来、地方で問題がおこれば、武士団の棟梁にまかせるはかなかったのです。

反乱のたびに力をました武士は、十一世紀の末になると、もうただ貴族につかえる“さむらい“ではなくなってきます。

後三年の役ののち、まもない一〇九一年、朝廷は、諸国の農民が土地を源義家に寄進することを禁じています。

荘園(しょうえん)が、勢力の強いところへと寄進されたことは、話しましたね。

とうとう武士が土地の寄進をうけるまでに成長したのです。

これを禁じたのは義家の進出をおそれる貴族の気持のあらわれでしょう。

武士の出世に“不満とおそれ“

しかし、貴族もその実力をみとめないわけにはいきませんでした。

一〇九八年に、義家は白河(しらかわ)法皇から院に昇殿(しょうでん、御殿に上がること)を許されたのです。

昇殿は位の高い貴族の特権でした。

ある貴族はこのことについて

「義家が昇殿を許されたことは貴族たちはなっとくしていないようである。しかし、こんなことを口に出していってはいけない」と書いています。

貴族の武士に対する軽蔑と、その出世に対する不満、そして怖れをよくあらわしています。

武士は実力で、貴族の社会にわりこみつつあったのです。

このように律令制はおとろえ、地方の動きをおさえる力を失っていった十世紀から十一世紀にかけて、平安貴族の文化はもっとも栄えたのです。 |

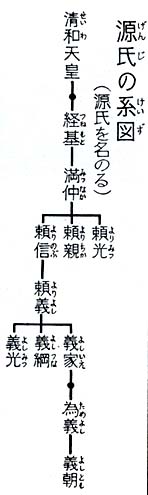

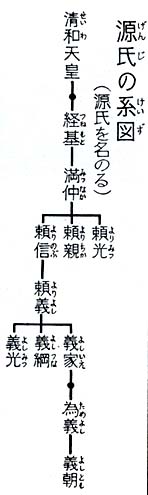

源氏の系図

源氏は嵯峨(さが)天皇が、たくさんの皇子に源朝臣(みなもとのあそん)の氏姓を与えて皇族から貴族にうつしていらい、代だいの天皇が皇子を源氏としたので、たくさんいる。

武士団の棟梁(とうりょう)となったのは、清和(せいわ)天皇から出たので、清和源氏とよばれた。これには陽成(ようぜい)天皇から出たのだという説もある

|

23 国風文化 top

① 宮廷が舞台の貴族文化

平安時代の文化がもっとも栄えたのは、藤原氏が勢力を伸ばして摂関(せっかん)政治をおこなったころでした。

藤原文化とよばれるように、藤原氏を中心として宮廷(きゅうてい)を舞台にくりひろげられる貴族の文化でした。

それを代表するのが「源氏物語」です。光源氏 (ひかるげんじ)という、天皇の子に生まれた、たいへん美男で才能のある貴族を主人公にした一大長編小説です。

世界的文学・紫式部の「源氏物語」

当時の宮廷でくらす貴族たちのありさまや、三十人もの、おもだった人々の個性(こせい)をあざやかに書きわけて、とくに男女の間の人情、喜びや悲しみや、人をうらやむ気持ちなどが、はなやかな中に人の運命(うんめい、さだめ)を描き出して、いまから千年も前の作品とは思えないような、世界的にすぐれた物語なのです。

日本で育ったおとなで「源氏物語」を知らない大はいないでしょう。

もっとも有名なわりに読まれていません。むずかしいからです。いまは現代語にやくした本も出ていますから、みなさんも大きくなったら読んでください。

これが書かれたのは、一〇〇一年から一〇〇八年までの間だろうと考えられています。作者は紫式部(むらさきしきぶ)という女の人です。

一条(いちじょう)天皇の中宮(ちゅうぐう、皇后と同じようなもの)である彰子(しょうし)につかえていました。

彰子は藤原道長の娘です。 |

源氏物語絵巻

源氏物語に絵をつけたもので、十二世紀の作品。ふすまや、びょうぶにかかれた大和絵(やまとえ)は、実物が残っていないが、そのえがき方は、この絵巻物に見られる。この絵は、貴族の女性が、おつきの女性の読む物語に合わせて絵を見ているところ

|

読む人の心とらえる清少納言の「枕草子」

もう一つ、この時代の文学で代表的なものをあげれば、「枕草子(まくらのそうし)」でしょう。

これは清少納言(せいしょうなごん)という女の人が書いた随筆で、そのするどい感覚と、それにふさわしい表現力は、いまでもじゅうぶん、読む人をとらえます。

この人も、紫式部より何年か前に、中宮の定子(ていし)につかえて宮廷生活を送った人です。

宮廷につかえる才気ある女性

ある時代を代表するようなすぐれた作品を女性が書いていることに気がついたでしょう。

これまでの時代にはなかったことだし、この後にもずっとありません。これは、なぜでしょう。

前に話したように、藤原氏は娘を天皇の妻にするのに、教養のある女性を選んでつけてやったのです。

彰子が一条天皇のところにいくときついていった、このような女性は四十人だったといいます。

彼女(かのじょ)たちは中国や日本の古いことも知っているし、和歌もうまいし、貴族だちと才気にあふれたやりとりもできるといった女性だったのです。

紫式部も清少柿言も、父は国司をつとめる中流の貴族でした。女性も才能を発揮(はっき)できる揚さえ与えられれば力をみせるのですね。

もう一つ大事なことがあります。それは、この二つの作品が“かな”で書かれたことです。

かなは“仮名“という字をあてますが、真名(まな、漢字)に対する言葉です。

② 日本独自の文字“かな”

万葉集では“万葉がな”という漢字の音(おん)と訓(くん)をかりて日本語をあらわすくふうをしたことは前に話しました。

その後、わたしたちの祖先は、漢字から日本独自の文字である“かな”をつくり出したのです。

これは、日本の文化の発達にとって、実に大きなできごとでした。

「源氏物語」や「枕草子」が、日本人の心情をそのままうつし出せたのも、自分のことばで気持ちを表現できたからです。

それに、中国文化の影響を受けた東アジアの国ぐにのなかで、初めて自分の国独特(どくとく)の文字を発明したのは日本だったのです。

しかし、当時はまだ政府の公用文は漢文でしたし、男子は日記も漢字を使って漢文で書くのが普通でした。

かな――ひらがな――は“女手(おんなで=女の人が使う文字)”といわれて、女性の文字だったのです。

これも、すぐれた女の文学者を生みだした理由の一つです。 |

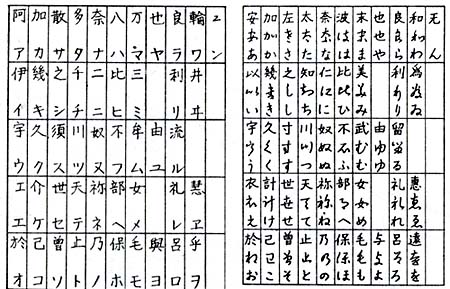

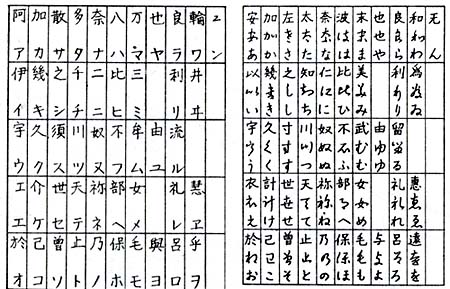

かたかなは漢字の一部分をとってつくり、ひらがなは漢字をくずしてつくられている。

この時代には「あ」なら「あ」という、一つの音(おん)を表わすかながたくさんあった。

現在のように、かたかな、ひらがな一宇ずつにきめられたのは

明治33(1900)年のことである

|

③ “唐風”から“日本的”なものに

物語は、たくさんつくられました。最初の物語といわれる「竹取(たけとり)物語」は、作者はわかりませんが、九世紀のころの作といわれます。

「かぐやひめ」の話です。

物語は、宮廷の女性の大きな楽しみだったようで、「更級日記(さらしなにっき)」という女性の日記には、「源氏物語」を夜もねないで読みふけり、感動したことが書いてあります。

古今集など“かな”で書かれた和歌も

“かな”で書きあらわす和歌も、さかんになりました。

十世紀の初め(九〇五年)にわが国で最初の勅撰和歌集(ちょくせんわかしゅう、天皇のいいつけでつくられる和歌集)ができました。 古今集(こきんしゅう)です。

古今集の歌は、その後、長くわが国の和歌の手本になりました。

こうして、奈良時代から平安時代の初めまで唐(とう)の文化をそのまま学んでいたわが国の文化は、十世紀から十一世紀にかけて、だんだん日本的なものになってきました。 |

鳥獣戯画(ちょうじゅうぎが)

鳥羽僧正(とばそうじょう)の作といわれる。墨(すみ)だけでかいたものだが、

さる、うさぎ、かえるなどを人間のように生きいきとかいている

|

家の造りも絵も日本人好みに

これは、文学ばかりではありません。家も白木(しらき)の寝殿造(しんでんづくり)、へやをしきるふすまや、びょうぶにかく絵も、大和絵(やまとえ)とよばれる、描き方も題材も日本ふうなものになってきました。

文と絵を組み合わせて物語をまとめた絵巻物(えまきもの)もつくられました。

日本人の好みにあった文化が形づくられてきたのです。

これを唐風文化にたいして、国風(こくふう)文化とよんでいます。

国風文化がおこったのは、九世紀の末に、二百年以上つづいた遣唐使をやめたこともありますが、長いこと中国の進んだ文化を受け入れて、まねをするのがせいいっぱいだったわれわれの祖先が、それを消化して、日本の風土や日本人の気持ちに合った文化をつくり出したのだといえましょう。

ですから、これらが後の時代までうけつがれて大きな影響を与えています。 |

平等院鳳凰堂(びょうどういんほうおうどう)

京都の南の宇治川のほと㈲こある平等院鳳凰堂は、藤原頼通(よりみち)が別荘を寺としたもので、平安時代の代表的な仏師、定朝(じょうちょう)のつくった阿弥陀如来(あみだによらい)がまつられている

|

24 院政 top

① 皇子が生まれず衰えた藤原氏

わが身を欠けたところがない満月にたとえた道長をさかいに、さしもの藤原氏もおとろえを見せはじめました。

新政策で藤原氏をおさえた後三条天皇

道長の子の頼通(よりみち)も、娘を天皇の妻にレましたが、生まれるのは女の子ばかりで、天皇のあとをつぐ皇子は生まれませんでした。

そこで一〇六八年、後三条(ごさんじょう)天皇が位につきました。

藤原氏を外戚(がいせき)としない天皇は、じつに百七十年ぶりのことでした。

そこで天皇は、三十五才という働きざかりのこともあって、次々と新しい政策(せいさく)をうちだし、藤原氏の力をおさえました。

なかでも、翌年おこなった荘園(しょうえん)整理は、記録所(きろくじょ)という役所をおいて、書類を出させ、正式の手続きをして許可されたものではない荘園や、荘園を立てたあとからふえた田などを、政府のものとしました。

荘園をたくさんもっている藤原氏や大寺院は、あまり協力しませんでしたが、有力な神社であった石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)の三十四の荘園のうち十三ヶ所を廃止(はいし)するという通知文が残っていますし、摂関(せっかん)家も書類を出させられたといいますから、これまでの整理令にくらべれば、かなり、徹底しておこなわれたようです。

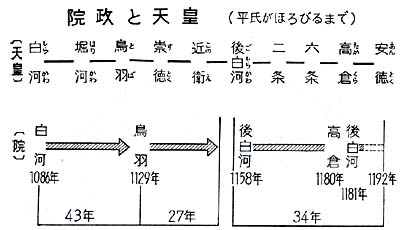

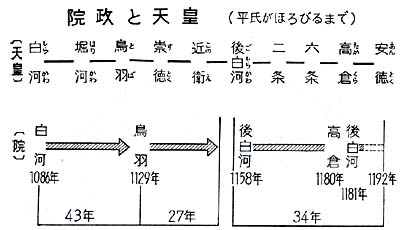

|

院政をさかいに、藤原氏が

後退しているのがわかる

|

院政は、上皇がおこなう政治のこと。

摂関政治は、まだいちおう天皇の命令を受けて摂政や関白が政治をあずけられた形だったが、院政では天皇が皇太子のような形で、上皇が強い権限(けんげん)をもっていた

|

力を伸ばす武士団や国司

いっぽう、天皇は源氏を重くもちいました。

右上の表のように、公卿(くぎょう)のなかで藤原氏をおさえて源氏が進出しています。

藤原氏の娘に天皇の皇子が生まれないというようなぐうぜんが、藤原氏がおとろえるきっかけになったのは、摂関政治の基盤(きばん)がそんなところにあったことを示すものです。

しかし、理由はそれだけでなく、十一世紀の後半になると、地方では武士団が力を伸ばし、また中央では、出世できない藤原氏に不満な中小貴族が国司などになって財産をたくわえ、藤原氏の支配力がおとろえてきていたという情勢(じょうせい)も、忘れるわけにはいきません。

② 政治の実権をにぎる上皇

後三条天皇は四年ほどで位をゆずり、上皇(じょうこう)として政治をしょうとしたようですが、半年ほどでなくなります。

あとをついだ白河(しらかわ)天皇は、十年ほどで八才の堀河(ほりかわ)天皇に位をゆずり、一〇八六年院政(いんせい)を始めました。

院政というのは、天皇の位を去った太上天皇(だじょうてんのう、略して上皇)が政治をおこなうことで、上皇の御所を院といったので、こうよばれました。

院庁(いんのちょう)という役所をおき、院司(いんじ)とよばれる役人が仕事をしました。

院から出される命令は、院宣(いんぜん)や院庁下文(くだしぶみ)といい、天皇の命令と同じ力をもっていました。

こうして、藤原氏にかわって上皇が政治の実権をにぎったのです。

|

|

|

|

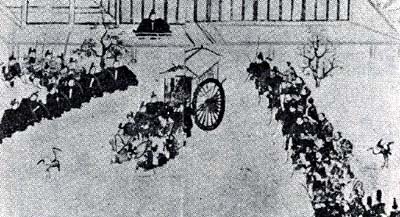

白河上皇と白河上皇御幸(ごこう)の図

白河上皇が奈良の春日(かすが)神社におまいりするところ。

左の貴族たちのうしろにひかえているのが北面の武士 |

思いのままの白河上皇

上皇の力は。たいへん大きく、十一世紀の末に白河上皇につかえた役人は

「今の世のことはすべて、まず上皇の顔色をうかがってしなければならない」と日記に書いています。

白河上皇が、法勝(はっしょう)寺が完成したとき、お祝いの式が雨で三回も延期になり、四度めも雨が降ったので、怒って雨をうつわにとって、牢屋に入れたという話が伝わっています。

この話はあてになりませんが、上皇の勢いをよくあらわしています。 役人の任命などの人事も思いのままにやり、お気にいりをかわいがったので、上皇のそば近くつかえる人の中には“夜の関白”などといわれる人もでてきました。

近臣の子を十才で国司にするという、乱暴な人事もありました。 |

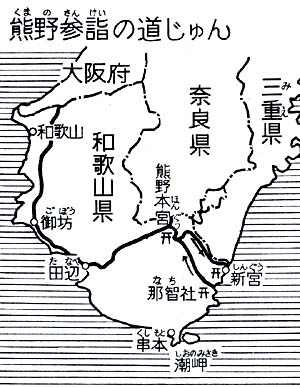

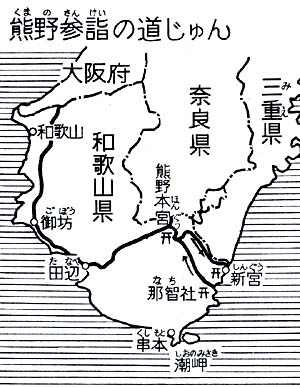

白河上皇は、たびたび神社や寺に出かけた。

熊野へは伊勢(三重県)を通る道もあったが、多くは図のような道をとった。

京から約二七〇キロもあり、一行は八〇〇人のお供と、

一九〇頭の馬をひきつれるという豪勢(ごうせい)なものだった

|

③ 院政を支えた受領や武士

このような院政をささえていたのは、どんな人たちだったでしょう。

院につかえる役人たちの多くは、これまで日のあたらなかった中小貴族たちでした。

とくに受領(ずりょう、じっさいに任地にいった国司)は、自分の力のとどかない荘園がふえるのに反対でしたし、藤原氏に不満をもっているものが多かったので、院につきました。

白河上皇がたくさん寺を建てたり、遠い紀伊(きい、和歌山県)の南の熊野(くまの)神社に何回もおまいりにいくような経済(けいざい)力は、おもにこの受領たちによってささえられていたのです。

要求にこたえ立て続けに荘園整理令

もっとも、受領も、律令制をたてなおそうなどと考えていたのではなく、公領をぶやして自分の収入をふやすこと、上皇へ奉仕して収入の多い国に移してもらったり、続けて国司に任じてもらったり、院の近臣にとりたててもらうことなどがねらいでした。

これらの要求にこたえて院は、一○九四年、一〇九九年、一一〇七年、一一一○年、一一一九年と、たてつづけに荘園整理令を出しています。

そうすると、こんどは院への荘園の寄進が盛んになります。

ことに鳥羽・後白河の院政のころには、皇室領がふえ、後白河院の長講堂(ちょうこうどう)領では四十二ヵ国の九十におよぶ荘園に月々さし出すものをわりあて、米・麦はもちろん、魚・貝・野菜・くだもの・布・たたみ・むしろ・紙から兵士まで、一年の生活がすべて荘園からのあがりでなりたつようになっていました。

さて、もう一つ院政をささえたのは武士でした。

白河上皇は院庁に、これまでなかった北面(ほくめん)の武士をおき、上皇独自の軍事力をもったのです。

御所の北側の詰所にいたので、この名があります。

上皇のそばにつかえ、外出のお供や身のまわりの警備(けいび)にあたりました。

あの源義家も白河上皇を守る仕事についていますし、平氏も北面の武士としてつかえて出世したのです。

④ 上皇をなげかせた“僧兵”

このころ、比叡山延暦寺(ひえいざんえんりやくじ)や奈良の興福寺(こうふくじ)には、三千人からの僧(そう)がいました。

これらの寺は広大な荘園をもっていましたから、他の荘園と同じように兵士をとりたて、武力をもつようになりました。

下級の僧や寺で働く人が武装(ぶそう)したのです。これを僧兵(そうへい)といいます。

僧兵は、国司が寺の荘園に不利なことをしたりすると、しばしば寺の守り神のみこしや神木(しんぼく)をかついで集団で都におしよせ、要求を通そうとしました。

貴族たちは神をおそれてどうすることもできず、かってな要求も、通すよりほかありませんでした。

さすがの白河上皇も、「自分の思うようにならないのは、加茂(かも)川の水と、すごろくのサイコロと山法師(やまほうし、延暦寺の僧兵)である」となげいたといわれます。

この僧兵をおさえるためにも、武士は必要だったのです。 |

僧兵 僧兵が集団でうったえる強訴(ごうそ)は、

十世紀からあったが、盛んになったのは院政期にはいってから、

白河、鳥羽、後白河の院政時期に六〇件をこえた

|

権力の座が変わっただけ

こうして、院政をみると、権力をもつのが藤原氏から上皇に変わっただけで、その財政をささえているのは自分の利益を中心に考える国司からの寄付と荘園で、前とあまり変わっていないことに気づくでしょう。

社会の仕組みが大きく変わったとはいえません。上皇と天皇の両方がいることは争いのもとになりました。

やがてその中から、実力をもった武士が政治に登場(とうじょう)してくるのです。

25 平氏の政治――武士の手に移った政権 top

① 源氏に代わり勢力をのばす

院政のとき、源氏も平氏も北面(ほくめん)の武士として院につかえたことは話しました。

この代表的な武士の棟梁(とうりょう)である源平(げんぺい)両氏のうち、院と結んで勢いをのばしたのは平氏でした。

源氏は、前九年・後三年の役(えき)で活躍して院に昇殿(しょうでん)を許された八幡太郎義家が十二世紀の初めに死ぬと、一族の間に内輪もめがおこります。

そして源為義(みなもとのためよし)が、いちおう、あとをつぎますが、勢力はおとろえていきました。

院の北面として活躍、昇殿を許された忠盛

これにたいして、平氏は、伊勢(いせ、三重県)で国司をつとめ所領を開発していた伊勢平氏が、平正盛(たいらのまさもり)のとき、白河上皇がかわいがっていた娘の死後、そのめいふくをいのっていた六条院に土地を寄進(きしん)してから上皇にとりたてられました。

その後、院の北面として、反抗(はんこう)する武士を討ったり、延暦寺(えんりやくじ)の僧兵(そうへい)が京へ攻めこむのを防いだりして、正盛の子の忠盛(ただもり)は、一一三二年に鳥羽(とば)上皇に昇殿を許されるまでになりました。

この忠盛が、有名な清盛(きよもり)のお父さんです。

② きっかけは保元(ほうげん)・平治(へいじ)の乱

院につかえ、院に財産を寄付し、院にひきたてられた武士である平氏が、政治の舞台(ぶたい)におどりあがるきっかけになったのは、二つの争乱(そうらん)でした。

一一五六(保元(ほうげん)元)年、京都で戦いがおこりました。

鳥羽法皇(ほうおう、ぼうさんになった上皇を法皇という)が死んで、法皇にのけものにされていた崇徳(すとく)上皇と、法皇によって位につけられた後白河(ごしらかわ)天皇の仲たがいが表面に出たのです。

これに摂関家(せっかんけ)の内部の争いがからまって、それぞれ武士を使って戦いになったのです。 |

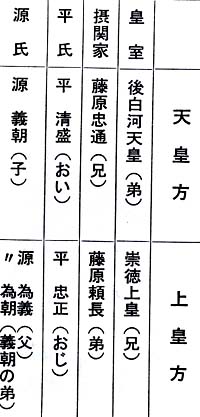

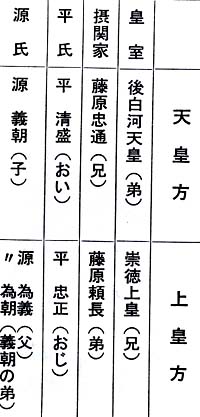

|

肉親同士が血で血を洗う

乱は天皇方の勝利で終わりました。この乱のおもだった人を、上皇方、天皇方に分けたのが上の表です。

親子、兄弟が血で血を洗う戦いであったことがわかるでしょう。

乱のあとの処分は、きびしいものでした。

崇徳上皇は讃岐(さぬき、香川県)に流され、頼長は戦いで死に、平忠正、源為義は、おいの清盛、子供の義朝にそれぞれきられたほか、多くの上皇方の武士がきられました。

死刑(しけい)がおこなわれたのは、二百五十年ぶりのことです。

それよりも大事なことは、貴族同士の争いも武士の武力がなければ解決しないことがはっきりしたことです。

武士を使い、武士を利用していた貴族が、この乱をさかいに武士の進出を許さないわけにいかなくなっていったのです。

源義朝(よしとも)と平清盛(きよもり)の対立

保元の乱で勝った天皇方の武士たちには、恩賞(おんしょう)が与えられましたが、平清盛のほうが、源義朝より大事にされました。

手柄が大きかったからではなく、院に目をかけられたからです。

義朝と清盛は、しだいに対立するようになりました。

わずか三年後の一一五九(平治元)年、清盛一族が熊野(くまの)神社へおまいりに出たるすをねらって、義朝は兵をあげました。

院政をはじめていた後白河上皇をおしこめ、院の近臣の藤原通憲(みちのり、信西(しんぜい))を殺して一時は成功しましたが、しらせをきいてもどった清盛軍の総大将平重盛(しげもり)にうち破られました。これが平治の乱です。

義朝は東国に逃げる途中で殺されます。

このとき清盛の母によって命を助けられ、伊豆(いず、静岡県)に流されたのが、義朝の三男で十三才の頼朝(よりとも)でした。

|

平治物語絵巻

兵をあげた源義朝らが、後白河上皇の御所に夜討ちをかけたところ

|

③ 目ざましい清盛の出世ぶり

その後の清盛の出世は、目ざましいものでした。

翌年には参議(さんぎ)となり、公卿(くぎょう)に加わります。

武士が昇殿を許されたことは、これまでもありましたが、政府の中心となる公卿は初めてのことです。

とんとんびょうしに出世して、一一六七年には、ついに太政大臣、従一位となりました。

平治の乱からわずか八年後のことです。

平氏一族でなければ人ではない

清盛の一族も進出し、「一門(いちもん)の公卿十六人……世には平氏のほかに人がないようだ」と貴族をなげかせるほどになりました。

清盛の妻の兄の時忠(ときただ)が「この一門にあらざらん人は、みな人非人(にんぴにん)」(平氏一族でないものは人でない)といったことは「平家物語」が伝えるところです。

こうして政治は、武士である平氏が動かすようになりました。

貴族の身のまわりを守った“侍(さむらい)”が、いくつかの戦乱をへて成長し、貴族の上にたつようになったのです。 |

平清盛像

|

地方政治や外国貿易に力を注ぐ

この平氏の勢力をささえたのは何だったのでしょう。

一つは知行国(ちぎょうこく)といって、国司を推薦する権利をもち、国司の収入の大部分を手に入れられる国をたくさんもったことでした。

平氏の知行国は、日本全国六十六か国のうち三十余国といわれます。

もう一つは、中国の宋(そう)との貿易(ぼうえき)の利益でした。

清盛は大輪田泊(おおわだのとまり、いまの神戸)の港をなおし、父のあとをついで積極的に貿易をすすめました。 |

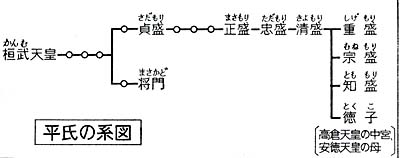

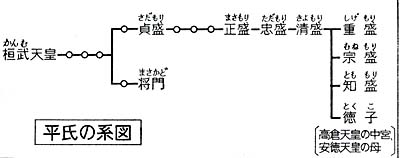

平氏は桓武天皇の子孫で、源氏は清和天皇の子孫です

|

天皇家や摂関家と結び外戚となる

このほか、清盛は自分の家来となるを公領や荘園(しょうえん)の地頭(じとう)にして、武士の力を伸ばそうとしました。

これらは、地方政治や外国のことに目をむけなかった藤原氏とは、ちがうところです。

しかし、いっぽう清盛は自分の娘を天皇や藤原摂関家によめにやり、やがて娘が産んだ皇子が天皇となり、清盛は外戚(がいせき)となったのです。

|

平家納経(へいけのうきょう)

清盛が、平治の乱に勝ったあと、一門の繁栄をいのっておさめたお経を平家納経とよんだ。とりどりの紙にお経をうつし、美しい装飾をした巻物で、いまも厳島神社に残っている

|

空から見た厳島神社 清盛は安芸守(あきのかみ・広島県の国司)だった

縁(えん)もあリ、厳島神社をとうとんだ

|

④ “おごる平家は久しからず”

朝廷(ちょうてい)での高い官位をひとりじめにし、天皇と親せきになった平氏は、地方の農村で力を伸ばしつつあった武士たちを、じゅうぶんひきつけられませんでした。

そればかりでなく、後白河院も平氏をけいかいしはじめ、一一七七年には、京の鹿ヶ谷(ししがたに)に院の近臣が集まって、平氏を討つ計画をねりました。

これは事前にもれて失敗しましたが、その後、院との対立は、いっそうはげしくなり、一一七九年、清盛は法皇をおしこめ、軍事力を背景に力でおさえつけようとしました。

しかし、次の年、各地の源氏が平氏を討てと兵をあげました。

清盛は、翌年の一一八一年、病気で死に、平氏一門が滅(ほろ)びるのに、それから五年とはかかりませんでした。

26 平氏の滅亡 top

① 諸国の源氏に平氏追討令

平清盛の軍事力による独裁(どくさい)政治は長つづきしませんでした。

一一八〇(治承(じしよう)四)年の二月に清盛の娘の産んだ皇子がわずか三才で位について安徳(あんとく)天皇となります。

しかし、四月には、源頼政(みなもとのよりまさ)のすすめで、後白河法皇の第二皇子である以仁王(もちひとおう)が、平氏を討とうと兵をあげたのです。

同時に、諸国の源氏に「平氏追討(ついとう)」をよびかけました。

この文書を以仁王(もちひとおう)の令旨(りょうじ)といいます。

平氏の武力で、たちまちこの動きはおさえられ、頼政は宇治(うじ)の平等院(びょうどういん)で討ち死にし、以仁王はゆくえ不明になりました。

逃げる途中で戦死したといわれます。挙兵(きょへい、兵をあげること)は失敗におわったのです。

しかし、このときすでに平氏は、貴族をはじめ、大寺院からも武士からも孤立(こりつ)していました。

延暦寺(えんりやくじ)・興福寺などの寺は源氏につき、諸国の源氏が平氏を討とうと立ちあがっていきました。

内乱が始まったのです。

伊豆の頼朝も兵を挙げる

八月、伊豆(いず)に流されていた源頼朝(よりとも)も、兵をあげました。

一度、石橋山(いしばしやま)の戦いで敗(やぶ)れましたが、関東の武士団が頼朝方につき、勢いをもりかえしました。

頼朝を討つためにつかねされた平氏の大軍は、水鳥の羽の音におどろいて逃げ出し、頼朝は鎌倉(かまくら、神奈川県)を本拠(ほんきょ)にして東国(とうごく)を勢力のもとにおくことになります。

いっぽう、甲斐(かい、山梨県)、美濃(みの、岐阜県)、近江(おうみ、滋賀県)などの源氏も立ちあがります。

平氏は、反対勢力を討とうと力をつくしますが、その一つが、この年十二月の南都(なんと、奈良)の焼き討ちでした。

平氏軍のはなった火で、興福寺も東大寺も、あの大仏殿といっしよに焼けおちてしまったのです。

② 清盛の病死と平氏の都落ち

翌一一八一年、平氏の大黒柱(だいこくばしら)であった清盛が病気で死にました。六十四才でした。

この年から次の年にかけて、ひでりが続き、大凶作(だいきょうさく)となり、戦いはひと休みとなります。

一一八三年、平氏は総力をあげて北陸へ進げきしましたが、頼朝のいとこの木曾義仲(きそよしなか)は、これを打ち破り、平氏を追って京都にはいりました。平氏は都落ちして讃岐(さぬき、香川県)の屋島(やしま)を中心に勢力の回復をはかりました。

後白河法皇は、義仲に平氏追討を命じますが、義仲の軍が京都をあらし、また水島で平氏に敗れると、こんどは鎌倉の頼朝にこれを討だせようとはかります。力のあるものを対立させて、それをうまく使っていこうというのが法皇のやり方でした。 |

平氏の都落ちの図

寿永2(1183)年、木曾義仲の軍が京都へせまり、

平氏は幼い安徳天皇をほうじて西へのがれる

|

壇ノ浦の合戦に敗れ、ついに滅びる

頼朝のつかねした弟の範頼(のりより)・義経(よしつね)によって、義仲は、翌一一八四年一月に敗れて死に、いよいよ源平の対決となるのです。

義経の大活躍で、一ノ谷、屋島と敗れて追われた平氏は、一一八五年三月、ついに壇ノ浦(だんのうら)の合戦に敗れて滅(ほろ)びたのです。

おさない安徳天皇も、祖母(そぼ、おばあさん)にだかれて海にとびこみ、なくなりました。

この源平の合戦の物語は、「平家物語」や「源平盛衰記(げんぺいせいすいき)」に書かれ、“ひよどりごえのさか落とし”や扇(おうぎ)のまとをいた “那須与一(なすのよいち)”の話など、あなたがたも知っている話がたくさんあると思いますが、ここでは、どうして源氏が勝って、平氏が滅びたのかを考えてみることにしましょう。 |

|

武士の期待に反したことが原因

平氏は、貴族や寺に反対されても、これをおさえつけるぐらいの力はじゅうぶんもっていました。

平氏が滅びたのは、実力をたくわえていた武士から見放されたからです。

急に出世して朝廷の高い官職を一門で占(し)め、娘を天皇の妻に入れる貴族のようなやり方をした平氏は、武士が期待した棟梁(とうりょう)ではありませんでした。

武士をしっかりおさえる政治の仕組みができなかったのです。

③ 棟梁にふさわしい頼朝の力量と人柄

それにたいして、流された身であり、一度兵をあげて敗れた源頼朝に、どうして関東の武士が従ったのでしょうか。

一つには、頼朝が源氏の本家のあとつぎで血筋のよい“貴種(きしゅ)”だったことです。

このころ、家柄はまだまだ、ものをいいました。

また源頼義・義家のころから、東国は源氏の地盤(じばん)であったこともあります。

頼朝が本拠を置いた鎌倉は、前九年の役に活躍した頼義が源氏の守り神の鶴岡八幡宮(つるがおかはちまんぐう)をま つった地であり、頼朝の父義朝もここにやかたをかまえていました。

そしてまた、頼朝が以仁王の令旨をかかげていたことも見のがすことはできません。

平氏を討つのが皇子の命令なのだということは大きな権威(けんい)でした。

ですから頼朝は、王の死後も、まるで王が生きているように王の令旨を利用していました。

不安定な状態に不満をもっていた東国の武士

しかし、何よりも大きなことは当時、東国の武士たちが、目代(もくだい)とよばれる知行国(ちぎょうこく)を治める代官(だいかん)におさえつけられ、荘園(しょうえん)でも公領でも思うように土地の支配ができなかったことです。

かなり有力な武士でも、ちょっとした失敗があると荘園を管理する役をはずされてしまうような、不安定な状態でした。

かれらは、それに不満で、自分たちの利益を保護(ほご)してくれる指導者を求めていたのです。

そんな時、頼朝は以仁王の令旨をかかげ、東国の支配をまかされたのだと称し、目代を討とうとよびかけたのです。

もとは天皇の血筋をひく“貴種”頼朝は、まさにかれらの“棟梁”にふさわしい人だったのです。

もちろん、頼朝がその期待にこたえるだけの力量と人がらをそなえていたからでもありました。

富士川の合戦に勝って、平氏を追って京へのぼろうとした頼朝をとめたのも、これらの東国武士団の千葉介(ちばのすけ)、上総介(かずさのすけ)、三浦介(みうらのすけ)たちでした。

のちに頼朝は 「わたしが東国を従えられたのも、全く上総介広常(ひろつね)を味方につけたからです」と語っています。

④ 東国に新しい武士の政権

それから十年、頼朝は関東から勣きませんでした。

義仲を討ったときも、平氏を滅ぼしたときも、頼朝自身は出かけていません。

東国の武士を御家人(ごけにん)として家来(けらい)にし、その所領を保障してやり、従わないものは討ち、着々と基礎(きそ)を固めていたのです。

頼朝の自信を示す独自の年号

そして東国に新しい武士の政権をつくりあげていたのです。

一一八一(治承五)年、朝廷は年号を養和(ようわ)と変え、翌年には寿永(じゅえい)と変えますが、頼朝はこれを使わず、治承五年、六年と使って文書を出しています。

ある政府が定めた年号を使わないということは、その支配をみとめないということです。

頼朝の実力と自信を示すものです。

頼朝が寿永の年号を使うようになったのは、法皇が東国の政権をみとめてからのことでした。

平氏が滅び、武士団にささえられた鎌倉政権ができて、わが国の貴族の時代は終わり、新しい武士の時代をむかえるのです。 |

源頼朝像

藤原隆信(たかのぶ)がえがいたといわれる肖像(しょうぞう)画。

肖像画は似絵(にせえ)といい鎌倉時代にはさかんにかかれた。

平安時代には「のろい」につかれると嫌われたもの

|

top

**************************************** |