|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@��

���́@�\�����I�̗����ؖ��Ɩ��{�̎�����

1 �y�����o�ɂ��쏰�㏸�Ɠy������

top

�@�\�����I�ɂ͂���ƁA����ɂ͑傫�Ȗ�肪��������B

�@����́A�y�������ɂ��쏰�㏸�Ɛ��s�̑��i�Ƃǂ����j��Ƃ������ł���B

�@����́A��������Ɍ��炸�A��a��ł��݂�ꂽ���Ԃł������B

�@��Z�Z�Z�i�����O�j�N�l���\����A�ޗǕ�s

* ���V���S�i�Ȃ��̂ڂ��Ƃ������j���ɐ����Ô�

** ���i�͂�j���������i�Ƃ��ǂ��������j�̉ƘV�ɑ��A���N�O���\�l���t�ŁA�V����t�����E���������H�E�������M�j������S�㐅�쒉��E���ܖ��L������ђ��V�ɑ��ďo�����w����`�B���Ă����i�w���{�ѐ��j�����@�ÔˁE�F���ˁx�j�B

* �ޗǕ�s�@�@������s�̈�ŁA��Z��O�i�c���\���j�N�ɐݒu���ꂽ�B�]�ǂ��x�z����ƂƂ��ɁA��a���ꍑ�ɑ��Ă����Ўx�z�Ȃǂ̍L��x�z����L���Ă����B�V���x�z�Œ����l�B�^�́E���S���t�����Ă����B

** �Ô��@�@�ɐ������Z�i���̂��j�S�Ái���A�O�d���Îs�j�ɖ{�����������O�l�ˁB�x�R���̂��Ƃ������A��Z�Z���i�c�����j�N�ɓ������Ղ��������Ĉȍ~�́A�����ېV���܂œ��������ˎ�ł������B�\�����I����Ȍ�A���B

�@���̎w���Ƃ́A�u�R��E��a�E�ɉ�O�����̎R�ԕ��ł͖̍����@��̂ŁA�^���̍ہA����E��a��ɓy�������o���Đ삪���܂�B

�@���������āA����͖̍����@��ʂ悤�ɂ��A���̂����ŕc���p�����ĐA����悤�A�������G�����v�Ƃ������̂ł���B

�@���V�́A���̘V���̎w���ɉ����āA���R�ɏ����̑��̕c�N�A���邱�Ƃ����̓��Ɍ������G���悤�ɂƂ̈ꕶ�������Ă���B

�@�y�����o��h�����߂ɂ����ꂽ���̂ł���̂ŁA�����y�����߂̖��ŌĂ�ł悢���낤�B

�@�����A�������̏��͈̂ɉ�E�ɐ��E�R��E��a�ɂ܂������Ă����B

�@����A���V�͓ޗǕ�s�Ƃ��āA��a�ꍑ�ɑ��邠���̍L��x�z����L���Ă����B

�@���������āA����́A���V���������ɁA��a���̓����̓��ɂ�����̍��@���֎~�ƐA�ї�s��v���������̂ƍl������B

�@�R�鍑�ɏ��̂�L���鏔�̎�ɂ́A���l�̌`�ŁA����E�ܖ����w�������̂ł��낤�B

�@���̘V���A����A�����A����E��a��ɗ��ꍞ�ޏ���̏㗬�R�ԕ��ł́A�̍����@��Ƃ����s�ׂ�����ɍs���A�������A�т����������Ă������߁A�y��������E��a��ɗ��o���鎖�Ԃ��i�s���Ă������Ƃ��킩��B

�@�ł́A�̍����@��Ƃ́A�Ȃɂ�ړI�Ƃ����s�ׂȂ̂��낤���B

�@��Z�Z�Z�i�����Z�j�N�O���A�����O�N�y�����߂��p������`�ŁA�ӂ����ѓy�����߂��E���̑��X�ɂ����ꂽ�B

�@�u�R��|�V�o�v�i��܂��킨���Ă̂��ڂ��A�E�}�Q�Ɓj�Ƒ肷����̂ŁA�O��������Ȃ�B�@��⒬��s�Ίے莟���ŐےÁE�͓������ɂ����ꂽ�����i�u�͓������i�����́j�S�Óc���u�O��ƕ����v�j�̑����́A�u�ߔN�͎R�X�̑��̍��܂Ō@��Ƃ�̂ŁA���J�̍ہA��ɓy�������o���Đ��̗��ꂪ�Ƃǂ�����B���������āA����͑��̍����@��Ƃ邱�Ƃ��֎~����v�Ƃ������̂ł���B

�@���̊����Z�N�y�����߂����������˖{�w�́A�̍��Ƃ��āA���Ηp�̏��̍���A���Ƃ��Ă̂����̍��ȂǁA���̍��Ƃ��āA����H�p���э���z�肵�Ă���B

�@��������A���ꎩ�̂Ƃ��Ď��v�̂�����̂ł����i�˖{�A��㎵��j�B |

����R��|�V�o�(�͓������S�Óc��

�q���A���{�����s�r��O��ƕ����)

|

�@�Ƃ���ŁA���{�M�F�́A�����̎R�ԕ�����̓y�����o�̊�{�I�������A�����i���������j�m�ۂ̂��߁A����I�ȉΓ������ؔ��̂ɂ���đ��R��Ԃ��ێ����Ă������Ƃɂ݂Ă����i���{�A���O�j�B

�@���R�́A�͂��R�⍻�R�Ǝ���d�̏�Ԃł���A�y���ЊQ���h����̌����ɂȂ��Ă����Ƃ����̂ł���B

�@�{�{�̎w�E�͂��̂Ƃ���ł��낤�B�������A�y�����o�̎�v���𑐎R�ێ��ɋ��߂�̂́A��△��������B

�@�����O�N�E�����Z�N�y�����߂ɂ��鑐�̍��̌@��肪�A���R���ێ����邽�߂ɕs���ł��������Ƃ��ؖ�����Ă��Ȃ�����ł���B

�@�y�����߂ɂ����Ƃ���̑��̍����A�˖{�̑z�肷����̂ł��邩�ǂ����́A�Ȃ������̗]�n�����邪�A���R�ێ��ƂȂ��ŁA���̍��̌@��肪�y�����o�̌����ł��������Ƃ͎����ł��낤�B

�@�Ƃ�����A�\�����I�����ɂȂ�ƁA����ł͓y��������肪�[�������������B

�@�y�������ɂ���Ĉ����N���������Ƃ́A�����O�N�y�����߂ł͐�����܂邱�ƁA�����Z�N�y�����߂ł͐��s���Ȃ킿���̗��ꂪ�Ƃǂ����邱�Ƃł������B

�@�y������������Ɛ쏰���㏸����ƂƂ��ɁA����F���ł��₷���Ȃ�B

�@�쏰�㏸�͕��펞�̐��ʂ̏㏸�������A����F�̌`���͐��̉~���ȗ����W����B

�@�Ƃ��ɍ^�����̐��Q�̊댯���傳���錴���ƂȂ����B

|

�@���̂ق��A���̉~���ȗ����W���Ă������̂ɁA�����̐����{�݂̐ݒu������B

�@�����Z�N�y�����ߑ�O���ł́A�V�K�̓ˏo�����s�����Ƃɂ��A�앝�����߂邱�Ƃ��ւ��Ă���B

�@�ˏo���͐����H�̈��ŁA�쐅�̐����𐧌䂵����A����̌�����ύX�����肷��H���̂��Ƃł���B

�@�����ɂӂꂽ�F����̐Ώo���ݒu���A�ˏo���̈�ł���B

�@�V�K�̓ˏo���ݒu�͌�݂̂��߂̑[�u�ł��邪�A�앝�����߁A���̉~���ȗ����W���錋�ʂ������炵�Ă����̂ł���B

�@���̂悤�ɁA�\�����I�����A����ł͐��Q�̌����ƂȂ�쏰�㏸�Ɛ��s���i�Ƃǂ����j��Ƃ������Ԃ��i�s���Ă���A���{�Ƃ��ẮA�Ȃ�炩�̑Ή����Ƃ�K�v�ɔ����Ă����B

�@���̑Ή���̈���y�����߂̔��z�ł������B�y�����߂́A��q����悤�ɁA���̌��Z���l�i�勝���j�N�O���ɂ�������Ă���B

|

|

|

|

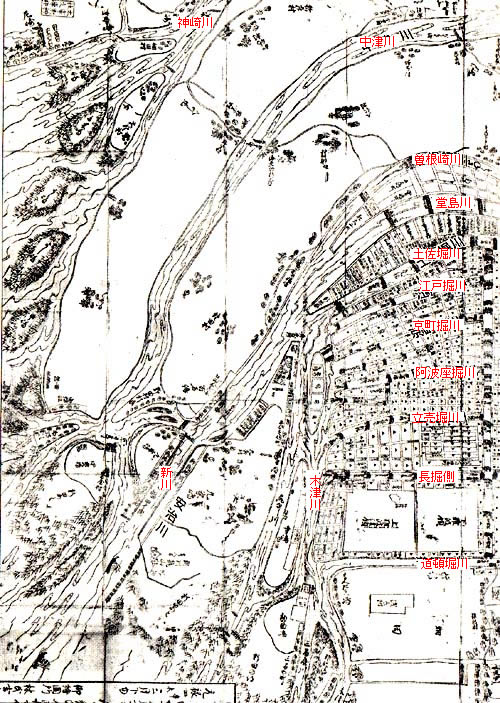

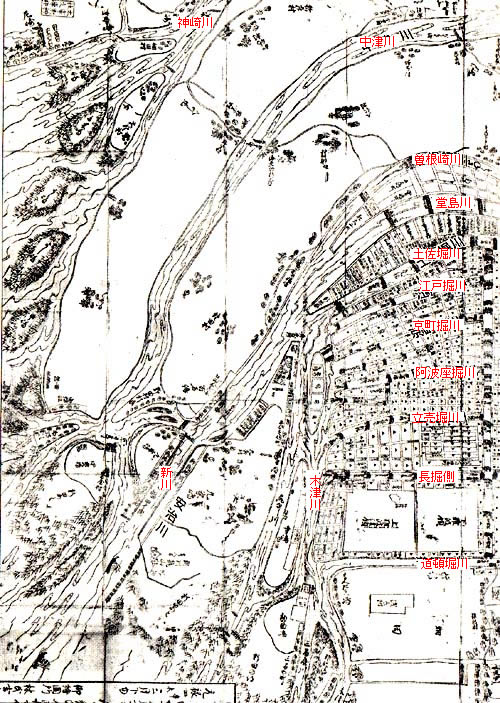

���e��̢�o����@(��ΐT�O�Y�Z���w�n���}��^�x�������쐬)(1)�Ώo���A(2)�֒��o���A (3)�咞�o���A(4)�g�o���A(5)�Y�o���A (6)�y�o���B |

2 �������E���͐쐮������

top

�@���삻�̑��A�E���ߍ����͐�Ői�s���Ă����[���Ȏ��ԂɁA���{�͓y�����߂����őΏ����悤�Ƃ����̂ł́A�������Ȃ��B

�@���́A�\�����I�㔼���ȍ~�\�����I�����܂ł̊��Ԃɂ����āA���{�͎l��ɂ킽���Ē��������l��h�����A�ϋɓI�ȋE���͐쐮�����Ƃ��s���Ă���B

�@����ڂ͈�Z�Z���i�����܁j�N���玵���i���\��j�N�ɂ����čs��ꂽ�����i�������E���͐쐮�����Ɓj�A

�@����ڂ͔��O�i�V�a�O�j�N���甪���i�勝�l�j�N�ɂ����čs��ꂽ�����i�勝���E���͐쐮�����Ɓj�A

�@��O��ڂ͋㔪�i���\�\��j�N���痂�N�ɂ����čs��ꂽ�����i���\���E���͐쐮�����Ɓj�A

�@��l��ڂ͈ꎵ�Z�l�i��i���j�N�ɍs��ꂽ�����i��a��t�֕����j�ł���B

�@�������A�͐�̌����╁���̂��߂ɒ��������l���h�����ꂽ��͂���ȊO�ɂ����邪�A�̌n�I�Ȏ����v�����Ɋ�Â��A�傪����ȋK�͂ōs��ꂽ�͐쐮�����Ƃ͂��̎l��ł���B

�@����ڂƑ�O��ڂ��͑����� * �i����ނ炸������j�̍H���Ƃ��ėL���ł���A��l��ڂ��悭�m���Ă��邪�A����ڂɂ��ẮA�قƂ�ǒ��ڂ���Ă��Ȃ��B

* �͑������@�@��Z�ꔪ�`���N�B�ɐ��o�g�̏��l�E�y�؎��ƉƁB�]�˂ōޖ؏��Ƃ��Đ������A�����������B���{�̖��ɂ��A����q�H�E��珍q�H�������ق��A�勝������ь��\���E���͐쐮�����Ƃ�S�������B�ӔN�A���{�ɂȂ����B

�@�������A���E��O��ڂ̐������Ƃɒ��ڂȂ�����̂Ƃ��āA����߂ďd�v�Ȉʒu���߂���̂ł���B

�@�������E���͐쐮�����Ƃ́A�O�����̈�Z�Z�܁`�Z���N�ƁA�㔼���̘Z��`����N�̓���ɕ������Ƃ��ł����i���c�A����܁E��Z�Z���j�B

�@�O�����������Ƃ́A�Z�ܔN�̏����g�̏��Y�M�储��я��@�ԑg�̈��{���d�̌����܂��A���{�Ə��@�ԑg�̑O�c��������шɓޒ��b���S�������̂ɑ��A�㔼���������Ƃ͊̉i�䒼�E�E���������E�����i���|�j�i�r���S�������B

�@�O�����������Ƃ̌o�܂ɂ��āA�w�V�����⍑�j��n�@������I�x�ɂ�菭���ڂ����݂Ă����ƁA

�@�@��Z�Z�ܔN�܌�����\�ɂ����A���Y�E���{������E�ؒÐ�E��a�����������A

�@�A�Z�Z�N�A�V�����y�������i�O�q�̊����Z�N�y�����߁j�߂����i�ےÁE�͓������ɂ͎O���ɂ������j�A

�@�B���N��������\�ɂ����A���{�ƑO�c������E�ؒÐ�E��a��̕�����s���Ƃ߂�A

�@�C�Z���N�l�����甪���ɂ����A�O�c�ƈɓނ��������������A

�@�Ƃ�������ƂȂ��Ă���B

�@���̈�A�̗���́A�@�̌����ɂ��E����ؖ��̌���c���Ɋ�Â��A�A�̓y�����߂����߂����ƂƂ��ɇB�̕������s���A�C�ŇA�B�̌��ʂ̗L�����m�F�����A�Ɨ����ł���B

�@�ےÁE�͓������ɂ����ꂽ�y�����߂ɂ́A�O�������f�������ƂɁA���t���g��h�����A���̝|�̎�|�ɔw���Ă��Ȃ����ǂ�����������|���L����Ă��邪�A���̗��t�̌��g�ɑ�������̂��A�@�̑O�c�ƈɓނł���B

�@�C�ɂ���āA���{�͓y�����߂�͐앁��������������ʂ������Ă��Ȃ����Ƃ��m�F���A���{�i�I�ȉ͐쐮���̕K�v�����������̂ł��낤�B

�@�����Ŗ��{�́A��Z�Z���N�\�ɉi��E�����E�������u�����쏜�i����悯�j���̕�s�v�i�u���c�����L�v

* ����イ�����ЂȂ݂��j�ɖ����A�ނ�͗��N�������痄��̕����ɏ]�����邱�ƂɂȂ�B

*�u���c�����L�v�@�@�]�˖��{�ō쐬���ꂽ���L�̓]�ʖ{�B�ꔪ�l�O�i�V�ۏ\�l�j�N�Ɋ��������]�˖��{���j�ł���w������I�x�̕ҏC�Ɏg�p���ꂽ�B���Ƃ̓��L�̕��͈ȊO�ɁA����������p�����L�����������܂�Ă���B�����������ٓ��t���ɏ����B

�@��������A�㔼���������Ƃ��n�܂�̂ł���B�i���͏����g�⏑�@�ԑg�̔Ԏm�ł��������Y�E���{�E�O�c�E�ɓނƂ͈قȂ�A�A���Ȃ킿�\���O�Z�Z�Z�Έȏ�̔�E�̊��{�ł��������A�����ɁA���𗎂������Ė{�i�I�ȉ͐쐮�����ƂɎ��g�����Ƃ��開�{�̈ӋC���݂���������B

�@���ہA�O�����������ƂɊr�ׂČ㔼���������Ƃ̂ق����͂邩�ɖ{�i�I�ł������悤�ŁA���݊e�n�Ɏc���Ă���j�����A�����͌�҂Ɋւ�����̂ł���B

�@�㔼���������Ƃ̋�̓I���e���݂Ă��������B

�@�܂��A��Z�Z���i������j�N�\�O���ɗ��쟲�i���炦�j�̉ۋ₪�����E�����E�l���̑喼�ɑ��čs��ꂽ���Ƃ��A�u���c�����L�v�ɂ݂���B

�@���̓��A���ԘV���v���L�V�i�����Ђ�䂫�j�́A�����E�����E�l���̑喼�̉Ɛb������ɌĂт����A

�@�u��������痄��ӂ肪���܂�A�M�̉������s���R�ɂȂ��Ă���̂ŁA������̐앁����s�ɉi��E�q���i���E�j�E��������i�����灁�����j�E���|�ĕ��i��������i�r�j�̎O�l�����~�i�������N�\�j����������ꂽ�B

�@�E�̐�́A�����E�����E�l���̑喼�̒ʍs�̂��߂̏M�H�ł���̂ŁA�䕁�����p�Ȃǂ͈ꖜ�Έȏ�̖ʁX�ɂ������������ꂽ�v

�@�Ɛ\���n���Ă���B

�@�����͌��������y���Ŗ��܂�A�D�̒ʍs�ɍ�����������Ă������z������邪�A���̂Ƃ��i���ɂ���čs��ꂽ�����́A����◄��͌��̓y���͐ϖ����������邽�߂̂��̂ł������B

�@����͂������A�쟲�i���킴�炦�j�Ƃ������ƂɂȂ�B

�@��N��̈�Z����N�ɂ́A���ۂɐ쟲�����s���Ă������Ƃ��A���N�܌��Ɉ�t�����ȉ��̎l�V�����A�����E����ԁE��⒬��s�Ɉ��ĂĂ������u�o�v�i�u�ËL�^�v�����������ُ����j���炤��������B

|

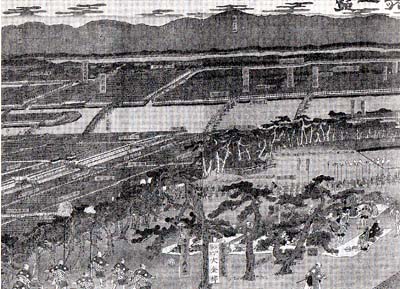

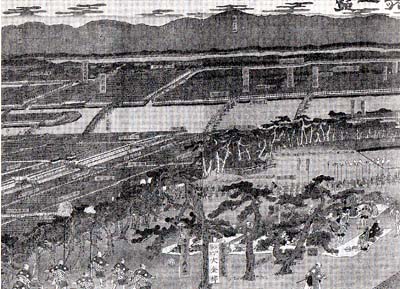

���܉_����G�w��▼���ꗗ�x�ɕ`���ꂽ�������̓V�_���t��

|

���|����

|

�@���́u�o�v�ɂ́A�l���ɑ���i���̗���j�ɂ������V�_���̂����@�蟲�i����j���Ă����ہA������ܖ��E�|����

* �i�����Ȃ�������j�㖇�E�����召���@�肾�������ƁA���̂��������E�|�����e�ꖇ�𗼑։��ɂ݂����Ƃ���A�����͑��̐w�̂���̂��̂ł���Ƃ̊Ӓ肪�������ꂽ���ƂȂǂ��L����Ă���B

* �|�����@�@���|�̂悤�Ȍ`�̒��^�ɋ��𗬂�����ł��������ʋ��i�Ђ傤��傤����j�ݕ��B

�@���e�I�ɂ��͂Ȃ͂������[�����̂ł��邪�A���Ő쟲�������s��ꂽ���Ƃ����炩�ł���B

�@�i���̕����̑Ώۂ́A���쉺���������Ɍ��肳��Ă����̂ł͂Ȃ��B

�@�ꎵ�Z�O�i���\�\�Z�j�N�l���A����ŏ㗬�̐��c��̏�v�������肢�o�����������l�����������ƂɊ֘A���āA�ߍ]�������S�̔��i�Ύ��ӑ��X�̕S�����������s����s

* �ɍ����������i���i�ߍ]�������S���L�E�Y���u���ƕ����v�B���c�A����Z�j�ɂ́A��N�A�i��E�����E�����̎O��s�������̂����Ő쟲�𖽂����̂ŁA�O�N�Ԃɂ킽���đ��X���瑽���̐l�v�������ğ��������A���͂܂������������A�����ɂȂ����ƋL����Ă���B

* ���s����s�@�@������s�̈�ŁA��Z�Z���i�������j�N�ݒu�B���s����юR��i��܂���j�E�ߍ]�i�����݁j���x�z����ƂƂ��ɁA����������ɑ���R�_�E���_�Ȃǂ̍ٔ����Ȃǂ��L���Ă����B�V���x�z�Œ����l�B�����̕�s��������A���ꂼ��^�́E���S���t�����Ă����B

�@���̎O�N�ԂƂ́A��Z�Z��`����N�̂��Ƃł��낤���A�i���ɂ��㔼���������Ƃł́A���Ȃ��Ƃ�����̍ŏ㗬������эʼn������ɂ����Đ쟲�����s���Ă������Ƃ��m�F�ł���̂ł���B

�@�������A�㔼���������Ƃɂ����Ă��A�y�����߂��P�ꂽ�莀���������肵���킯�ł͂Ȃ��B

�@�y�����߂̎�|�̓O�������A�쟲�Ƃ�����̓I�[�u���u�����Ƃ����̂����Ԃł���B

�@�܂�A�������E���͐쐮�����ƂƂ́A

�@�@�y�����߂ɂ��A�ł��邾���y������ɗ��ꍞ�܂ʂ悤�ɂ���A

�@�A���ꍞ�y����쟲���ɂ���Ď�菜���A���s���i�Ƃǂ����j��Ƃ������Ԃ���������ƂƂ��ɁA�M�^�����~���ɂ���A�Ƃ������̂ł������B

3 �勝���E���͐쐮�����Ƃ̊J�n�Ɖ͑�����

top

�@�������E���͐쐮�����Ƃ��I�����Ă܂��Ȃ���Z���l�i�����j�N�Z���A�E���͖��\�L�i�݂����j�̐��Q�Ɍ�����ꂽ�B

�@����ł́A�V�����E�V�_���E������������A�͓�����c�i�܂j�S�m�a���i�ɂ킶�j���i���A���{�Q����s�j�ł̍��ݒ�h�̌���ɂ��A�͓����͖����i�Ђ炩���j������܂ň�ʂɐZ�������B

�@�������S�����Z�����A�M�ʼn������邠�肳�܂ł������i�u��k���i�����������j���N�L�v�w���ҔN�j�x��Z���j�B

�@�E���̐��Q�͈�Z���Z�i����l�j�N�܌��E�����i���Z�j�N�����ɂ��N�����Ă���B

�@���Q���p�����鎖�Ԃ�O�ɂ��āA���{�͂܂����炽�Ȏ������T��K�v����Ɋ������ɂ������Ȃ��B

�@��Z���O�i�V�a�O�j�N���甪���i�勝�l�j�N�ɂ����čs��ꂽ�勝���E���͐쐮�����Ƃ́A�������E���͐쐮�����ƂƈقȂ�A�悭�m���Ă�����̂ł���B

�@���̗��R�Ƃ��āA���̂Ƃ��̕����𒆐S�I�ɒS�����̂��A�y�؉ƂƂ��Ă��A�܂��A�������܂�ȏ��˂ɂ�苐�����������l�Ƃ��Ă��L���ȉ͑������i��������j�ł��������ƁA���̎��Ƃɂ���āA�����s��Ƃ��Ă̑��̒n�ʂ�����Ɉ����グ���A���̌�̑��̔��W�����Ȃ����ꂽ���ƂȂǂ���������B

�@������ɂ��E���͐쐮�����Ƃ̏ڍׂ́A�V�䔒���i���炢�͂������j�����킵���u�E�����͋L�i�������j�v�i������ҏS�E�Z���w�V�䔒�ΑS�W�x��O�j�ɋL����Ă���B

�@���́A�u�E�����͋L�i�������j�v�Ɓu���H�C�^�L�v�킵�A�����̎��т��ڏq�����B

�@�����̖����A���̎��тƂƂ��ɐ��ɒm���Ă���̂́A���̔��̒���ɂ����Ƃ��낪�傫���B

�@�����ł́A�܂��u�E�����͋L�v�ɂ��A��������܂ł̌o�܂����ǂ��Ă������B

�@��Z���O�N�A��N���t���x�E�ڕt�F��d�ЁE���蓪�剪���d�炪�E���̐�،����𖽂���ꂽ�B

�@�ނ�͋��Ŏw�����Ƃ�A���ۂ̌��n�����͉͑������炪�s�����B

�@�����I����A��t��́A���Ő����ɓ����܂��������\�z������A����𗹏������B

�@��t��͓��N�[�܌����ɍ]�˂ɖ߂��ď��R�ɔq�y���A����Ƃ�ׂ�����������������B

�@���̓��e�́A��������̍\�z�ɂ�������̂ł���B

�@�܂��A��t�͖��c�ɂ����āA���͐�̉��������D�Ŗ��܂��Ă���̂́A�����n�������̐i�s�ɂ��͂��R�ƂȂ�A�J�ɂ���������₷���Ȃ��Ă��邱�Ƃ������ł���Ƃ��āA�����̋֎~�ƐA�т̗�s���咣�����B

�@���̌��ʁA���c�́A�����ɂ��Ă͑S�ʓI�ɐ����ɂ܂����邱�ƁA�����n���ɂ��ẮA���́E���̂̕ʂɊւ��Ȃ��A���̒n�̗̓y�E�̖��ɗ����̋֎~�ƐA�т̗�s�𖽂��邱�ƂɌ������B

�@�㌎�A�����͓`�n�ؕ��ƌ�������������A�g�ԉ����זE���@�Ԗx�����i�ق�Ȃ����j�E�����g���q�ꋻ�i���̂����������j�������̊ē҂ƂȂ����B

�@�\�A�����͍]�˂��A����Z���l�i�V�a�l���勝���j�N�����ɂ͑��ŕ����̏����ɂ��������B

�@�����́A������A���悢�敁���Ɏ�肩���邱�ƂɂȂ�B

4 ������̊J��

top

�@��Z���l�i�V�a�l���勜���j�N���甪���i�勝�l�j�N�l���ɂ����čs��ꂽ������ɂ�镁���́A��⒬��s���̐E���}�j���A���Ƃ������ׂ��u����s�����L�v�i�w���s�j�x��܁j�̂����́u��،�p�o���v�ɂ��A

�@�`�@�ؒÐ�E�F����E����E��a��̐��̗�����X���[�Y�ɂ��邽�߂̍H���A

�@�a�@�^�����ɁA���̓�����i���x�j�����ӂ�Ȃ��悤�ɂ��邽�߂̍H���A

�@�b�@����E���Ð�̐��ʂ̒��߁A

�@�c�@�����E������ł̐V�n�旧�āA |

�@�̎l�ł������B

�@�����́A������������̎����\�z���������������̂Ƃ����Ă悢���A���̂����c�́A���ړI�Ɏ�����ړI�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��̂ŁA�����ł͈ꉞ���O���čl���邱�Ƃɂ���B |

�����݂̈�����@������E�݂̋�������k�꒚�ڕӂ�

�i���A���s���ԋ搼����j���A������]�ށB

|

�@�Ȃ��A�������ƏI����A�c�̌��ʊ������������V�n���璥�����ꂽ�n�q���i��������j�ɂ���đ��̐쟲�i��쟲�j���s���邱�ƂɂȂ�B

�@���̂ق��A�u��،�p�o���v�ɂ́A��◼����i���̖ؒÐ������ш�������j���̑��ɂ�����V�c�J�����������Ă��邪�A���̎j���ł͊m�F����Ă��炸�A�܂��勝���E���͐쐮�����ƑS�̂̊�ɂ�������̂ŁA����͓��j���̋L�q�̌��ł��낤�B

�@�`�̋�̓I���e�́A

�@�@�O���i���Ƃ��܁j�̓P���܂��͌@�����i�F����E����A��a��j�A

�@�A�O���̒|�ؔ����i�ؒÐ�j�A

�@�B�c�n�؍����i�ؒÐ�A�F����E����j�A

�@�C���쉺�����i��⋞���E���O�������E�V���i�Ă�܁j���E��g�i�Ȃ�j���t�߁j�ł̐앝�L���A

�@�D�����i�ǂ����܁j��̌@���āA

�@�E�����i�����j��̊J���A�ł���B

�@���̂����A�Ƃ��ɗL���Ȃ��͇̂E�ł���B

�@�������i�����͐V��Ƃ���ꂽ�j�́A����͌����Ɍ`������Ă����O�p�B�ł����𓇂��@�����Ă��炽�ɐ݂����l���͐�ŁA���̊J��ړI�́A����̐����܂������C�ɂ��������邱�Ƃł������B

�@�����͑O�N�̎��n�����ŁA�����̍����͊C���ɂ���A�����c�_�̂܂ƂƂȂ��Ă�����a��t�ւ��́A�M�p����ɂ���ʍ�ł���Ƃ̍l���ɒB���Ă����i�u�E�����͋L�v�j�B

�@������̊J��́A�����̎�����̍�����������̉��������̂Ƃ����Ă悢�B

�@�ނ��ŏ��ɒ��肵���̂͂��̈�����J��ł��������A����́A�������ċ��R�ł͂Ȃ��̂ł���B

�@������J��ł́A�����̓y�؋Z�p���⊶�Ȃ��������ꂽ�B

�@�����ł��A�u�E�����͋L�v�ɂ���Ă��̈�[���݂Ă������B

�@�܂��A�̔������A�����i�����ɂ́u�ʎԁv�Ƃ��邪�A����͓��Ԃ̂��Ƃ��낤�j���S�p�A�|���Ŏq�i���̂��j����������Ƃ܂������ؐ���q�i�͂����j�ꖜ�]����p�ӂ��ċ�𓇂ɐς݂������B

�@���̂����ŁA�V��͓��ɕ����i���܃��[�g���j�̐[���x���@�����B

�@��𓇂͏����@��Ɛ����o�A�H���̖W���ƂȂ邽�߁A�n���̗N���������ɏW�߂悤�Ƃ����̂ł���B

�@�����͍a���@�点�A���܂������Ԃɂ���Ă������������B

|

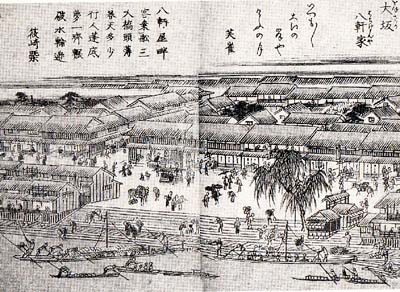

���J��܂��Ȃ�����̈�����(1691�q���\4�r�N��V������G�}�)�@

���̒i�K�ł́A�܂�������죂̖��͂Ȃ��A��V��v�ƌĂ�Ă����B

|

�@���̂悤�ɂ��Ĕr�������������������ŁA�V��J���i�߂��̂ł��邪�A�����ňЗ͂������̂��̔Ɩؐ���q�ł���B

�@��q�ɂ͊���Ȃ��悤�ɒ|���Ŏq���܂����Ă��������߁A�l���͊y�ɏ���~�肷�邱�Ƃ��ł����B

�@�܂��A�n�ʂɕ~���l�߂�ꂽ�̂������ŁA�l���͓D�ɑ����Ƃ��邱�ƂȂ��A������s�������邱�Ƃ��ł����B

�@������J��ɂ����āA�����͂Ƃ��ɍ��x�ȋZ�@��p�����킯�ł͂Ȃ��B

�@�ނ���A�����Ɍg��鑽���̐l���̍�Ɗ����ł��邾���ƂƂ̂��A��ƌ������ő�����߂邽�߂̍H�v���Â炵���Ƃ����ׂ��ł���B

�@���̂悤�ȍH�v���A�������y�؋Z�p�̈ꕔ�ł���B

�@�u�E�����͋L�v�ɂ��A������J��H���͒����킸����Z���قǂŊ��������Ƃ����B

�@����́A���̂悤�Ȑ����̍H�v�ɂ��Ƃ��낪�傫���B |

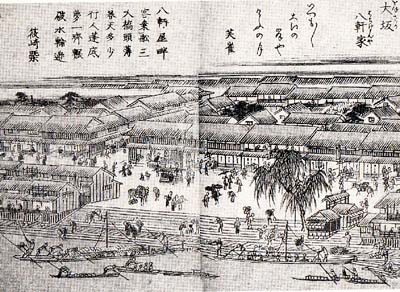

�����ԁi�u�呠�i��w�_��֗��_�x���j

|

5 ���̑��̐�������

top

�@���ɁA�`�ȊO�̕����ɖڂ�]���Ă݂悤�B

�@�a�́A���̓�����i���x�j�̗��݊Ԃ̒�����ꕝ�����L����ƂƂ��ɁA��݂ɐ̊K�i�i�݊��j��݂��ď���~��ɕ֗��Ȃ悤�ɂ������̂ł���B

�@����́A�^�����̐��̎�e�ʂ��ӂ₵�A�������ӂ�ɂ������邽�߂̍H�v�ŁA�u�E�����͋L�v�ɂ��A�����̑ΏۂƂȂ�������̒����́A���v�ꖜ�܁Z�Z�Z��]�i�l�܃L���]�j�ɒB�����Ƃ����B

�@�������A���̕����́A�����̑�⒬��s�����G�i�܂��Ԃ�j���Ē��l�����ɍs�킹�����̂ł���B

�@�b�́A�O���i������j�Ƃ����闄��E���Ð�̕���_�����Z�Z��]�i��Z�Z�Z���[�g���]�j�ɂ킽��A��̒����Ɍ������Đl�߂̎֘U�i���Ⴉ���j�߁A����ɂ����č��h�i���������j���s�������̂ł����i�u�E�����͋L�v�j�B

�@�����A�쐅�͎O�����璆�Ð�̂ق��ɂ�葽������A�����i���j�̐��ʂ�������X���ɂ���A�����i���j�̏M�^�Ɏx�Ⴊ�����Ă����B

�@�����́A���̎��Ԃ����P���A�O����艺���̗����i���j�̐��ʂ��Ԃ₻���Ƃ����̂ł���B

�@�Ƃ���ŁA�勝���E���͐쐮�����Ƃɂ́A��������Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����̂�����B

�@����́A�y�������x�����������Ƃł���B�͐쐮�����Ƃ��n�܂��Ă܂��Ȃ���Z���l�i�勝���j�N�O���A���{�͎O��������Ȃ�y�������i�w��G�����ۏW���x��O�O�܍��j���������A����͊����Z�i��Z�Z�Z�j�N�y�����߂̎�|�����O�ꂳ�������̂ł���B |

���̐썑���i���ɂ����j�w�Q�ԕS�i�x�ɕ`���ꂽ

�O���@���肩��E��ɐL�т闤�n�͎O�����B

��O�͗���A����͒��Ð�B

|

|

����┪���ƑD������̊݊�i���씼�R�w�b�염�݈ꗗ�x���)

|

������}�i�ꎵ�㎵�q������r�N�u���C���w���}�v���j

|

�@�R�ԕ��̖ؑ��̍��̌@���������������A�A�т̗�s�𖽂��������́A�O�߂̑��E�����Ɠ���|�ł��邪�A��O���ł́A��E�͌��ł̐V�K�̐V�c���J����|�E�ъ��i�悵����j�̐A�t���A�쒆�ւ̐V�K�ˏo���A�R���ł̏Ĕ����֎~�����O�ߑ�O���ɉ����A���������Ă���Óc���ł����Ă��y�������o����Ƃ���́A�킴�ƍr�p�����Ă��̂��Ƃɖؕc�E�|�E�ъ��E�ł�A����悤�ɂƂ����\�����݂���B

�@������̊ϓ_����A�ꍇ�ɂ���Ă͐��������Ă���y�n�̔p������ނȂ��Ƃ����ԓx�����ɕ\�������̂́A���ꂪ�ŏ��ł���B

�@�y�����߂́A���I�ɋ������ꂽ�Ƃ����Ă悢�B |

�@�����A��蒍�ڂ��ׂ����Ƃ́A�勝���E���͐쐮�����Ƃɂ����āA�y�����̎��������邽�߂̐��x���������������Ƃł���B

�@���̔N�����A���{�͋E���ߍ��ɖ{���������l�̑喼�ɑ��A���ꂼ��̏��̓��₻�̋ߕӂ̖��́E���̂ɁA�N��`�O��Ɛb��h�����A����E��a��㗬�R�ԕ��ɂ����ĐA�т��s�킹��悤�����Ă����i�w��G�����ۏW���x��O�O�Z���j�B

�@�e�喼�̒S�����́A���Ƃ��ΐےÍ����Δˉi�䎁�͎R�鍑���P�i���Ƃ��Ɂj�S����ѐےÍ������i���܂��݁j�E�����i���܂����j���S�A�͓����O���

* �i����Ȃ�͂�j���؎��͓����O��E�O�k���S�Ƃ����悤�ɁA�S��P�ʂƂ��Ă����B�@���̌�A�S���喼����喼�̒S���S�Ɏ�̕ω��͂�����̂́A���̐��x�͖����ېV���܂ő��������i���{�A��㔪���j�B

* �O����@�@�͓����O��S�O�쑺�i���A���{�����s�j�ɖ{��������������ˁB��Z��O�E�i���a��j�N�ȍ~�����ېV���܂ō��؎����ˎ�ŁA���͈ꖜ�B

6 ���d�_��`�I���i

top

�@�ȏ�A�勝���E���͐쐮�����Ƃ̋�̓I���e�ɂ��Ă݂Ă����B���̂����炻�̓����������яオ���Ă����Ǝv�����A�����ōēx�������Ă������B

�@�����Ƃ́A

�@�i�C�j�y������O�ꉻ���A�y���̗��o�����������i�y�����߂̔��z�Ɠy�������x�̍\�z�j�A

�@�i���j���o�y���������ƂȂ��ďo�������O���̏������̗���̏�Q�ƂȂ�c�n�̐؍��݁A���邢�͐V��̊J��Ȃǂɂ���Đ�̗�����~���ɂ���A

�@�i�n�j��������i���x�j�̎�e���ʂ��ӂ₵�A�^�����ɐ������ӂ�ɂ�������A

�@�i�j�j����E���Ð앪��_�̎O���ȉ��̗����i���j�̕��펞���ʂ��m�ۂ��A�M�^�����P����A

�@�̎l�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���B

�@������������E���͐쐮�����ƂƂ̔�r�ɂ����Ă܂Ƃ߂�ƁA�i�C�j�i���j�́A�����Ƃ��p���E���W���������̂ł���A�i�n�j�i�j�j�����炽�ɕt������������̂Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�������A�i�j�j�́A�������E���͐쐮�����Ƃɂ����ďM�^�̂��߂̗��쟲�i���炦�j���s���Ă������Ƃ��l����ƁA�����Ƃ̉�������ɂ���Ƃ�������B

�@�Ƃ�����A�i�n�j�i�j�j�͑��̕ۑS�Ƒ��̏M�^���W�������ӎ��������̂ł���A�����ɒ勝���E���͐쐮�����Ƃ̓�����������Ă���Ƃ����悤�B

�@�勝���E���͐쐮�����Ƃ́A�������E���͐쐮�����Ƃ̊���p���Ȃ�����A���d�_��`�I���i��F�Z�����т����̂ł������B

�@���̌X���́A��Z�㔪�i���\�\��j�N�l�����痂�N�O���ɂ����čs��ꂽ���\���E���͐쐮�����Ƃɂ����Ă��݂���B

�@���̎��Ƃ́A�ڕt���R���t�E�����g�i�䒼������щ͑��������s�������̂ŁA�勝���E���͐쐮�����Ƃ́u�c��p�v�i�u��،�p�o���v�j�A���Ȃ킿�c�]�H���ƈʒu�Â�������̂ł���B

�@�u��،�p�o���v�ɂ��A���̕������e�́A

�@�`�A���x�]��̊J��A

�@�a�A�x�]��E������E���ږx�쉈�݂ɂ�����V���Ǝ旧�āA

�@�b�A���ؒÐ���ɂ����錎�����i�������傤���܁j�@����A

�@�c�A�R�鍑�F����E���ؒÐ�A����A�_���A��a��A���Ð�ɂ�����O��������܂��͐�ؕt�ւ��ƁA������̋����c�n�̐؍��݁A

�@�d�A��؊e���ɂ�����V�c�J���A

�@�ł������B�`�a�ɂ݂���悤�ɁA�����ł���͂���̔��W���ӎ��������̂ƂȂ��Ă���B

�@�����Ƃɂ�������d�_��`�I���i�ɂ��ẮA���R�����ƂɎw�E����Ƃ���ł��邪�i���R�A��㔪��j�A���́A���̑��d�_��`�I���i���A���쎡���Ƃ����ϓ_����݂Ăǂ̂悤�ɕ]�������̂��Ƃ������Ƃł���B

�@�L�b�G�g�ɂ��F����̗��H�ύX���A�W�n��̎����Ƃ����ϓ_�����A�����O�`���݂␅����ʈꌳ�x�z�ȂǁA����߂Đ����I�Ȋϓ_������{���ꂽ���Ƃ�z�N����A�����Ƃ����l�̐��i�����тĂ���\�����݂Ă����˂Ȃ�Ȃ��B

�@���̓_�ŁA�Ƃ��ɒ��ڂ����̂́A�勝���E���͐쐮�����Ƃ̂b�i����E���Ð�̐��ʂ̒��߁j�ł���B

�@���̏M�^���W��_������ł��邪�A����ɂ��ẮA���o���̎w�E�������i���o�A��㎵�܁j�B

�@���o�́A����̍^�������̂��߂ɉ��������C����̂ł���A���Ð�̑a�ʂ��悭���ė���嗬�Ƃ��ׂ��ł���ɂ�������炸�A���������̍���Ƃ�Ȃ������̂́A���Ð�̉��C�ɂ���ė���̐��ʂ������A�M�^�Ɏx������������ƂɂȂ邩��ł������Ƃ��Ă���B

�@������J����A���D�����ڈ�����ɓ��`���邱�Ƃɂ��s��Ƃ̒������͂��邽�߂ł������Ƃ����B

�@����܂ŏ��D�́A���Ð�ʼn����̓`�@�i�ł�ۂ��j��ɓ��`���Ă����B

�@�Ƃ���ŁA�������A���쎡���̗v�i���Ȃ߁j�͊C���ɂ���Ƃ��āA�����L�͂Ȏ����\�z�ł�������a��t�ֈĂ�˂������Ƃ́A�����ɏq�ׂ��B

�@��a���t���ւ���Ƃ������Ƃ́A����Ƒ�a�������Ƃ������Ƃł���A���ꂪ��������Ɨ��썇���_�ȉ��̗����i���j�̐��ʂ������邱�ƂɂȂ�͖̂��炩�ł������B

�@���ɁA�ꎵ�Z�l�i��i���j�N�ɑ�a��t�ւ����s��ꂽ���ƁA���̏퐅�i���펞�̐��ʁj��������艻���A�����i���܁j�N�ɂ́A����E���Ð앪��_�߂��̐ےÍ������S�ē��i���ɂ��܁j���i����E�݁q���A���s�������j�̊O���ƎO���̑o�����Y��ł������A���̏퐅�m�ۂɂƂ߂Ă����i�u����s�����L�v�̂����u��ؑ�Ӂv�j�B

�@��������a��t�ֈĂ�˂��A����͌��̉��C�ɂ���������̂́A�ނ������ɑ��̏M�^���W���d�����Ă������������Ă���B

�@�����A���o�͂���ɓ��ݍ���ŁA������J�킪�����I�ϓ_����݂đ��`�I�ȈӖ����������Ă��Ȃ������ƒf����̂ł��邪�A����͂�₢���������]���Ƃ����ׂ��ł��낤�B

�@�������E���͐쐮�����Ƃł����Ð�Ɏ肪����ꂽ�`�Ղ͂��������Ȃ��B

�@�����ƈȗ��A���{�̗��쎡���̊�́A�y�����Ɨ���{���̑a�ʍH���ł������B

�@��Z�Z���i������j�N�ɁA�����E�����E�l���̑喼�ɑ��ė��쟲���̉ۋ₪�s��ꂽ���Ƃ͑O�q�������A���̂Ƃ��s��ꂽ�쟲���́A����{���̉͌��t�߂�ΏۂƂ�����̂ł������ƍl������B

�@�������ȗ��A���쎡���̊�͈�т��Ă���A���̊�̂����ɗ��������́A�Ƃ��ɑ��̕ۑS��M�^�̔��W�����_�����̂ł���B

�@���̂��Ƃ͑��ʂŁA�]���A������ɂ��勝���E���\���͐쐮�����Ƃ̉A�ɉB��Ă��܂�m���邱�Ƃ̂Ȃ������������E���͐쐮�����Ƃ��A�����ƐϋɓI�ɕ]�����ׂ����Ƃ������Ă���B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|