|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 筆者など 昔の国

Ⅱ章 瀬戸内海民の世界

一 瀬戸内文化の源流 top

1 国生み神話の舞台――九州と畿内を結ぶ大動脈

神話の島

『古事記』は、イザナキ・イザナミの二神がこの国をつくりだした国生み神話で、本州・四則・九州、それに行政上の一国となる淡道(淡路)・隠伎之三子島(おきのみつこ、隠岐)・伊岐島(壱岐)、津島(対馬)・佐度島(佐渡)の五島を大八島(おおやしま)の誕生としてあげている。

続いて六つの島が生まれる。六島のうち吉備児島・小豆(あずき)島・大島・女(ひめ)島の四島までが瀬戸内海にある。

同じ神話を『日本書紀』も記す。島の数が『古事記』よりも少ないが、やはり瀬戸内海の島が登場する。淡路洲・大洲・吉備子洲である。

しかも、この三島すべてが大八洲(おおやしま)の中に入れられ、対馬と壱岐が大八洲からはずされている。

国生み神話の島々は、東西に細長い瀬戸内海の東から西までに点在する。

現在の兵庫県淡路島、香川県小豆島、岡山県児島、山口県大島、大分県姫島である。

そうして、『古事記』も『日本書紀』も本州・四国・九州にさきがけて、淡路島が最初に生まれたと記す。

国生みは、淡路島を中心にすえて語られ、瀬戸内海の島々を重視した構成になっている。

神話の始まりで取上げられた島々が浮かぶ瀬戸内海は、島が少ない広い海面が続く灘と、島々が連なる海域があり、東西に細長い。

この海を、東西にも南北にも、物が運ばれ、人が動き、情報が交錯する。

古く縄文時代の丸木舟の時代にも、四国香川県に産出する打製石器の材料のサヌカイトは、本州側の遺跡でも一般的な石器として使用され、九州の国東(くにさき)半島東北沖の国生み神話にも現れる姫島産の乳白色をした黒曜石が兵庫県あたりの遺跡まで運ばれている。

大陸から技術・文物・人の渡来が著しくなる弥生時代以後は、瀬戸内海が九州と畿内を結ぶ海上交通で大きな役割を担うことになる。

畿内に成立した古代政権が、正史編集にあたって書きとどめた神話の中で、瀬戸内海の島々を大きく取上げているのも、この海域が大陸への門戸であった九州との交流で重要な位置を占めていたためであろう。

海の道の弥生遺跡

弥生時代は、平地で水田を耕し稲を栽培する農業が始まり発展した時代だとされている。

瀬戸内海沿岸の平野でも、その道程がたどれる遺跡は多い。

ところが、瀬戸内海の島や半島には海抜高が二〇〇メートルあるいは三〇〇メートルを越える山上に弥生時代中頃の遺跡がある。

吉備児島の東端近くの岡山市宮浦貝殻(かいがら)山、同じく西端の倉敷市粒江種(つぶえたねまつ)松山、香川県西部の三豊郡託間町紫雲出(しうで)山などの遺跡は、そのうちでも早くから注目されていた。

斜面が急峻で水田をつくることができる谷間さえ見あたらないような山の頂の住居遺跡である。

米づくりの弥生人の住まいとしては、不便きわまりない場所だったと思われる。しかし、石庖丁の出土も多いことから、たしかに米もつくっていたと考えられる。

これらの遺跡は貝塚を伴い、鉄製や鹿角製の釣針が発見され、海の幸を求めた生活もうかがえる。

稲作でも漁撈でも、高低差で二〇〇~三〇〇メートルの急な坂を下って、ようやく生産の場へたどりついていたのである。

半農半漁の暮らしをわざわざ条件の悪い山頂に求めていたことには、何か理由があったに違いない。

58()

弥生時代の中期は、海外から北九州へ入って来た物が近畿地方へ運ばれ、その見返りの品物が逆に九州へと移動することが多くなった時代である。

銅鐸や鉄器の材料も運送された物の重要な部分を占めていたと思われる。

瀬戸内海の沿岸平野にも、海路を通じて物が入る拠点の村々が成立していた。

瀬戸内海の海運が夜明けをむかえた時代である。

潮流と風をたよりにした航海では、一潮で移動できる距離はかぎられており、潮待ちに風待ちに食料や水の補給にと陸地へ立ち寄ることが多い航海であった。

水先案内が必要な航路の難所もある。そうしたことへの対応が、山上の住人たちの働きの中に含まれていたとすれば、遺跡の地点は合理的に説明できる。

遠く沖合いを航行する舟を発見するのに適した山頂へ居を構えていたのである。

貝殻山、種松山、紫雲出山などは、備讚瀬戸の要所に点在している。

瀬戸内海中部の海路の結接点である芸予諸島の南部では、大三島・伯方(はかた)島・大島・生名(いきな)島・岩城(いわぎ)島と山上の遺跡が集中している。

それらの遺跡は、弥生時代の中頃の海上の物流と深くつなかっていたと思われる。

ところが、弥生時代の後期になると、この種の遺跡がみられなくなる。

それは、農耕社会の発展が各地域で政治的な統合をすすめ、海上交通がさらに大がかりになって、海の道での活動が山上の一遺跡に住む少人数では対処できない時代が到来したことによるのであろう。

海路の首長墓

稲作の発達による社会変化は、各地方で首長層を生みだした。

四世紀の頃には彼らを葬むっだ大がかりな前方後円墳が全国的に築かれだす。

それは、稲作本田の広がりを基盤とするのが一般的であっだのに対し、瀬戸内沿岸には農地を主なよりどころにしたとは考えられない大形古墳が築造されている。

主要な農耕地から離れた海岸丘陵上の古墳である。

主な例をみよう。

周防灘西岸の福岡県苅田町石塚山古墳は、旧海岸に面していた台地上の長さ一一〇メートルの前方後円墳、長大な竪穴式石室から多数の三角縁神獣鏡が出土した。

北岸の山口県新南陽市御家老屋敷古墳は、最近まで沖合いの小島であった竹島山上にある。

中国の三国時代、魏の正始元(二四〇)年銘の鏡石出土している。

周防大島の西、熊毛(くまげ)半島は古代には島であった。

南海岸台地上の平生(ひらお)町白鳥神社古墳は、長さ一一〇メートル、山口県最大の前方後円墳。

この島と海峡をへだてた北側山上には、全国でも最大級の鏡を副葬していた柳井市の茶臼(ちゃうす)山古墳、八〇メートルがある。

瀬戸内海中部では、愛媛県越智(おち)郡大西町の妙見山古墳と今治市北部の相の谷の古墳が、内海航路の要衝来島(くるしま)海峡の西と東の海域を見下ろす山上にある前期古墳である。

岡山県の南部は、吉備児島が南をさえぎった広い入海となる。

その沿岸で入海を見下ろす山上に、湊茶臼山、綱浜茶臼山、尾上車(おのえくるま)山、中山茶臼山など一〇〇~一五〇メートルの大形前方後円墳がある。

これらは、古墳時代前期の吉備勢力が海上交通に対し、大きな力を持っていた証拠だとされる。

香川県東部の津田湾と岡山県東部の牛窓(うしまど)湾は、天然の良港となる入江である。

二つの湾は、小豆島をはさんだ南北に位置し、ともに入江をめぐる山上に、前方後円墳数基が知られている。

それらは、滲田湾では、四世紀末から五世紀の初めに、牛窓湾では、四世紀にはじまり五世紀末~六世紀にいたる時期まで、瀬戸内海航路の拠点に根をおろした首長たちの墓なのである。

兵庫県揖保(いぼ)郡御津(みつ)町黒崎の輿塚(こしづか)古墳も全長一一〇メートル、海岸丘陵上の大形前方後円墳として知られている。

瀬戸内海航路は、畿内への入口で淡路島が横たわり、明石海峡を通過することになる。

海峡に面し、北に山を背負った丘陵端に築かれた神戸市垂水(たるみ)の五色塚古墳は、全長約二〇〇メートル、兵庫県下最大の前方後円墳である。

60()

これらの古墳は、それぞれ内海航路の要所にあって、海運を支配した地方首長の存在を物語っている。

石棺輸送

古墳時代に瀬戸内海を運ばれた大きく重量があるものが腐朽しないで残っている例もある。

古く地質時代に阿蘇山の噴火でできた阿蘇凝灰岩製の石棺である。遠く九州の有明海沿岸から輸送している。

愛媛県松山市谷町、香川県観音寺市丸山・青塚の両古墳、高松市屋島長崎鼻古墳、岡山県では岡山市造山(つくりやま)古墳前方部・山陽町小山古墳・長船町築山(つきやま)古墳、兵庫県では御津町中島の石棺である。

同じ石材の石棺は、大阪・奈良・和歌山・滋賀の府県にも運ばれており、それらも瀬戸内海航路を通過している。

ほかにも、香川県津田湾奥に産出する凝灰岩(火山石)石棺が岡山県備前市丸山古墳・大阪府岸和田市久米田貝吹山古墳・徳島県鳴門市大代古墳へ、香川県国分寺町産出の凝灰岩(鷲の山石)石棺が大阪府玉手(たまて)山の古墳・柏原市松岳(まつおか)山古墳へ運ばれている。

これらの西から東へと移動している石棺は、海の古墳が隆盛であった四世紀から五世紀はじめと、海の古墳が下火になったかにみえる五世紀末~六世紀初めの頃の瀬戸内海物流の実物だといえる。

古墳時代中期、五世紀を中心忙し九時期、畿内地方で巨大古墳を築いた大王竺王たちの棺は、兵庫県加古川(かこがわ)下流域西岸で産出する竜山石とよぶ凝灰岩でつくった長持形石棺であった。

これも、瀬戸内海東部からであるが、西から東へと奈良・大阪・京都の府県へ運ばれている。

同じ石材の石棺は、古墳時代の終末期、六世紀末・七世紀にも移動する。古墳時代後期に畿内政権の有力者の棺として採用された家形石棺が、再び竜山石でつくられているのである。

この時期には、西から東へ運ばれて奈良・大阪のすぐれた古墳で用いられたほか、西へむかっても動いた。

岡山県で一〇例余、広島県に数例、遠く山口県防府市大日古墳まで運ばれている。

同じ古墳時代でも、四世紀や五世紀はじめの海に面した有力な古墳の時代は海運に地方勢力の独自性が強く、六世紀末・七世紀ともなれば、中央政権の力が航路支配にも強く及んでいると思われるが、物が動く海の道のことを運ばれた石棺が教えてくれる。

2 瀬戸内海の収穫物――縄文・弥生からの世界――

top

内海の成立

最後の氷河期が終って海面の上昇がはじまると、瀬戸内海地形へは東西から海水が流入する。

一万数千年前から六、七千年前までの間に一〇〇メートルも海面が高くなったのだといわれる。

本州・四国・九州が陸続きであった時代が終わり、内海の時代となる。土器を使用して食物を煮炊きし、石の鏃(やじり)をつくって弓矢で狩猟をする繩文人の生活は、一万年以上も前から始まっていた。

瀬戸内海の成立は、彼らの収穫物の中に海の幸を加えることになった。

海面の上昇が終わって、現在の海水面とほぼ同じ高さで安定した六〇〇〇年余前になると、海進によってできあがった岬と岬の開に砂浜を形成するようになった。

それは、中国側・四国側の海岸や島々の海辺で随所にみられる。

砂浜と背後の山丘の開に少し平地があると、今も浜辺の村が営まれている。

長い間続いた瀬戸内の村々の立地形態の一つである。

この地形は、瀬戸内海が完成した直後の縄文時代前期から、早々に住まいの場所となる。

62()

裏山は山の幸、前面は海の幸の源泉である。

背後の山が、狩猟の場を提供しそうもない小さな島の海辺にも縄文人の痕跡が知られることがある。

季節的な出村だった可能性もあるが、生活の根幹は漁撈活動だったと思われる。

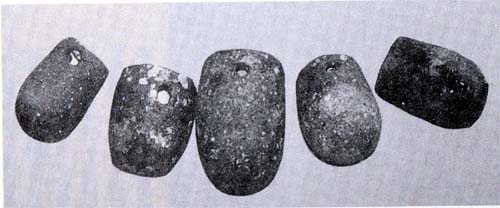

網漁のことは、石錘が伝えてくれ、数は多くないが鹿角製の釣針が出土する。

先端を尖らせた骨角器は、刺突具のヤスに用いられたのであろう。

島々が沖合いをさえぎって内湾を形成し、内陸から河川がそそぐ入海では、潮干狩りで貝類も採れる。

岡山県の児島湾・笠岡湾、広島県の福山湾・松永湾などでは、現在の沖積平野が広い浅海であったから、沿岸には、貝塚遺跡がいくつも営まれた。

貝塚の貝層中には、魚骨が残っている。

魚骨の点検で明らかにされている魚種は、マダイ・クロダイ・エイ・スズキ・コチ・ハモ・フグ・ボラ・カワハギ・ヒラメ・ニペ・ハタ・カマス・ヒラ・サメなどである。

瀬戸内沿岸で暮らす現代人が、地物の魚として親しんでいる魚種がそろっている。

数千年にわたって続いている魚獲物なのである。

土器製塩

稲作の進歩で穀物が食物の主要な部分を占め、人口も増加する弥生時代の後半になると、塩が必需の品となる。 海辺に住む弥生人は、魚介類に目をむけるだけでなく、海水から塩をつくることをはじめる。

弥生時代中期の終り頃、児島の南岸では粗製の台付き深鉢形の土器が破片となって多量に発見される遺跡がみられだす。

器表が火にかかって焼けた土器である。

濃縮した海水を炊きつづけて塩をつくったと考えられている。 同じ形態の少し小ぶりになったものが大量出土する遺跡は、弥生後期になると備讃(びさん)瀬戸一帯へと広がる。

その土器を一メートル四方くらいの平坦な炉面に、たくさん並べて炊いたあとが、倉敷市上東(じょうとう)遺跡や岡山市百間川遺跡などで発見されている。 |

図45 古墳後期の製塩土器

|

土器製塩が弥生時代の後半に、岡山・香川両県を中心にした海岸近くで本格的に行われだしたのである。

弥生時代末から古墳時代の初めには、土器製塩は瀬戸内沿岸の各地へ拡大し、やがて使用される土器に地域差も現れる。

岡山・香川両県を中心にした地方では師楽(しらく)式製塩土器、山口県では美濃ヶ浜式製塩土器など、地域性を持った製塩土器が明らかになるのは、古墳時代のことである。

その中で、備讃瀬戸は最も製塩遺跡が多い。特に古墳後期六・七世紀には、膨大な量の製塩土器の破片が灰と共に堆積する海辺の砂浜は数えきれないほどである。

土器製塩に従事し、漁撈や海運にも活躍した海人の集落遺跡があると、近くで横穴式石室を持った後期古墳がよく発見される。

現在では無人島となっている島々でも、それがみられる。

海人たちのなかの主だった者は、たしかに古墳を築いているのである。

それは、主に塩の生産が地域の重要な産物であったことを背景にして力を持ったものであろう。

以後、近代まで続く瀬戸内海の塩生産が確立した時代のことである。

蛸壷漁

瀬戸内海では、今でもクコの習性を利用した蛸壷(たこつぼ)漁が行われている。

大きなマダコと小さなイイダコ用の大・小の蛸壷がある。

大阪湾岸では、弥生時代の飯蛸壷が遺跡で出土することが多い。

コップのような形で丸底にした高さ一〇センチ、口径五センチほどの土器で、口の近くに孔がある。

孔に繩を通して海底へ沈め、イイダコが入ったのを引上げることになる。 |

図46 弥生時代の蛸壷

|

明石海峡よりも西の播磨灘沿岸の遺跡からも同様な飯蛸壷が出土する。

64()

淡路島の西海岸海底からは、同形の飯蛸壷が多数引上げられている。

弥生人が海中へ投入したまま海底に残されていたものである。

大阪湾岸や播磨灘沿岸のように、長い距離の砂浜海岸が続く場所が蛸壷漁に適していたのであろう。

マダコ用の大ぶりな蛸壷と考えられる土器も弥生時代の遺跡から発見されているが、飯蛸壷ほど資料は多くない。

古墳時代後期には、釣鐘形をした飯蛸壷が土師(はじ)質・須恵(すえ)質でつくられている。

この時期には、大阪湾・播磨灘両沿岸だけでなく、製塩土器をとどめる備讃瀬戸の海浜遺跡でも同形品がよく出土する。

飯蛸壷漁が瀬戸内海で西へと拡大している様子を知ることができる。

この形態の飯蛸壷は、その後もつくられて、古代・中世へと続くようである。

古代~中世とみられる丸底大形のマダコ壺も、備讃瀬戸や淡路島周辺の海底から発見されている。

蛸壷は、腐朽しない材質による漁撈具であるために、瀬戸内海で現代まで続く漁法が古くからのものであったことを明らかにできるわけであるが、ほかの漁法もそれぞれ古くまでさかのぼるに違いない。

白鳳・奈良時代ともなると、瀬戸内の海産物の名を文字にとどめた資料が現れる。

藤原宮跡や平城宮跡から出土する貢納品の荷札、木簡である。

海草・貝類・魚の種類が多く、中には備前の水母別(クラゲ)、備中の白魚、周防の伊委之(イワシ)など近世・近代にいたるまで土地の名産品として知られた品目もみえる。

先に記した縄文時代貝塚に残された魚骨から知られた瀬戸内海の魚種は、弥生時代の遺跡からもほぼ同種の魚骨が発見されているが、遺骸として残りにくい種類のものも古くから瀬戸内海の産品であったことが木簡の品目からわかる。

ほかにも現在も特産であるイカナゴとかママカリなどのような小魚類も古くからの漁獲物だったろう。

島や沿岸の海を活躍の場としたと思われる古墳では、海産物を得るための道具を副葬している例がある。

香川県直島町喜兵衛(きへえ)島の古墳からは製塩土器や釣針が出土し、淡路島西淡(せいだん)町では沖の島古墳群から釣針と土錘(どすい)が出土した。

釣針を副葬した古墳はかなりの数にのぼり、ヤスも副葬品にみられる。

児島などの古墳からは石錘も出土している。これらも、漁撈や土器製塩に従事した海辺の住人たちの暮らしむきを物語る証拠の品々である。

3 塩の荘園と塩の海運――中国・四国を結ぶ回廊――

top

塩の荘園

奈良時代になると土器製塩の遺跡は下火になってくるが、瀬戸内の塩生産がおとろえたわけではない。

濃縮した海水を煮つめる方法が、小形の土器を多数用いることから大きな鉄釜などに変ってきて、多量の土器片が遺跡に残されなくなったと考えられている。

実際に、調(ちょう)として貢納された塩の木簡荷札が平城宮跡から出土する例には瀬戸内の各地からのものが実に多くみられるのである。

66()

土器製塩から、より進歩した製塩方法へと移行してきたといえる。

瀬戸内の塩は、律令による収税物のなかで重要な物資だった。

『延喜式』が記す瀬戸内の塩貢納国は、調・庸ともに納める備前・備中・備後・安芸、調のみの播磨・淡路・讃岐・伊予・周防とされ、塩貢納国の過半を瀬戸内地方で占めている。

調塩の木簡では、郡名・郷名まで記されるのを原則としているため、塩産地がさらに具体的にわかる。

瀬戸内の沿岸や島々の各所から、塩が都へ運ばれ、塩を積み出す海の道が内海で縦横にひろかっていたのである。

『日本後紀』延暦十八(七九九)年の記事に、「備前児島の百姓は塩焼きを業(なりわい)とし、調・庸にも備えているが、有力者たちが浜・島・山野を奪うので貧富の差がますます激しくなる」と訴えている。

塩の生産が古代律令の中で重要な部分を担っていたことと、塩の産地でも農地と同様に有力者による支配が始まっていたことをうかがわせる。

中央の有力貴族や社寺が、塩を得るための支配地を瀬戸内に求めだしたのである。

備前国の塩荘を貞蜆八(八六六)年に右大臣藤原良介が延暦寺へ施入(せにゅう)しているのは、児島の塩生(しょうなす、現、倉敷市)あたりだと推定される。

この地は、古墳時代土器製塩の遺跡であり、中世の製塩関係の遺構も調査されている。

『仁和寺法勝院目録』安和二(九六九)年の備前国児島郡利生(おどう)荘(現、玉野市)も塩の荘園とみられる。

備前国児島の塩生産地が荘園化しているのである。

兵庫県南西部の赤穂は近世・近代にも有名な製塩の地であったが、天平勝宝八(七五六)年に東大寺へ施入された赤穂荘は、塩浜五〇町余、燃料の薪の山六〇町の大きな塩の荘園であった。

同じ東大寺の播磨国明石郡垂水荘(現、神戸市)も塩山地三六〇町をも有したとされる。

仁和寺文書『貞観寺田地目録帳』貞観十四(八七二)年にある備後国深津庄(現、福山市)は浜六町、山八九町とあり、これも塩の荘園に違いない。

さらに十二世紀となると、瀬戸内の島々の荘園が数多く記録に残る。山口県周防大島の屋代荘・安下(あげ)荘・島末荘、愛媛県の忽那島(くつなじま)荘・大島荘・弓削島荘、広島県の因島荘・生口(いくち)荘・大崎荘・日高荘(下蒲刈島)・安摩(あま)荘(江田島・倉橋島)、香川県肥土(ひど)荘(小豆島)・塩飽(しあく)荘などである。

それらも塩の産地として注目される。塩年貢が荘園主のもとへ海上輸送される海の道は、瀬戸内の海路をさらに充実させることになったと思われる。

瀬戸内回廊

瀬戸内海の沿岸や島々から京都や南都へ運ばれた物資は塩だけではない。

平安後期には、京都の宮廷や寺院で用いられる瓦類がある。

兵庫県、東播磨の明石市魚住(うおずみ)や神戸市神出(かんで)産の瓦がよく知られているほか、香川県西部、綾歌(あやうた)郡綾南(りょうなん)町陶の窯址群、岡山県の備前・備中産の瓦も京都で出土しているのである。

それらは、土中でも残存することで、近年の京都の調査で次々と明らかになっている。

逆に京都から瀬戸内地方各地へ搬出され、遺跡から発見されるものがある。

平安時代に京都とその周辺で焼かれた緑色の釉薬(ゆうやく)をかけた陶器である。

黒灰色の須恵器と軟質の土師器(はじき)は各地方でつくられていたが、緑釉(りょくゆう)陶器は高度の技術を要した高級品であった。

地方の役所であった官衙(かんが)遺跡や地方の有力寺院跡で発見される例のほか、瀬戸内の島々や沿岸の海辺の集落遺跡からも採集される。

児島の西岸倉敷市広江・浜遺跡などのように発掘調査で出土したこともある。

瀬戸内の海辺の村々も京都とのつながりが深かったことを思わせる。

ただ単に塩年貢を中央へ納める内海の船路を確保していただけではなく、文物の交流は盛んだったのである。

68()

瀬戸内海の航路は地方と中央を結んだのみではなく、中国と四国と島々をたがいに往来する物流の道でもあった。

近畿地方では、奈良時代寺院や宮殿の建物の基壇に、奈良と大阪の境にある二上山(にじょうさん)産出の白色凝灰岩を切石に加工して用いる。

それとよく似た材質の凝灰岩で、四世紀の石棺をつくっていた香川県東部の火山石が、徳島県阿波国分寺址や岡山市の賞田と赤田の廃寺址で基壇に使用されている。

畿内以外では、切石により整備した基壇はめずらしい。

瀬戸内海を横断し、また四国の海岸沿いに運搬されたのである。

平安時代後期になると、四国の瀬戸内海岸には、石造の塔を製作した石材三種が三地域で登場する。

香川県東部の白色凝灰岩(火山石)、香川県西部の灰白色角礫を含む凝灰岩(西讃の石)、愛媛県の石槌山に由来する白色の石材(伊予の石)である。

それぞれに、地域で優秀な石造美術品を製作しており、この時期としては、きわめて特色豊かな地域性をみせるのみでなく、三種の石材の製品が瀬戸内海を渡っている。

図48 安養寺宝塔 図47 奥之坊五重塔 |

図49 里山田五輪塔 |

その主な事例をあげよう。

〔火山石〕→淡路=奥之坊五重塔・都志大日五輪塔・土居五輪塔(以上五色町)・栄福寺宝塔(西淡町)・沼島五輪塔(南淡町)など、藤戸経ヶ島石幢(岡山県倉敷市)(森章「淡路島の凝灰岩石造物」『史迹と美術』六七九号、一九九七年)

〔西讃の石〕→安養寺宝塔(香川県塩飽手島)、沢津丸宝塔(岡山県笠岡市真鍋島)、門田五輪塔群(岡山県井原市)、鞍馬寺経塚石造宝塔(京都)など(森章「鞍馬寺凝灰岩宝塔」『史迹と美術』六九七号、一九九九年)

〔伊予の石〕→里山田五輪塔(岡山県矢掛町)、門田五輪塔群(井原市)、城の鼻五輪塔・層塔(広島県三原市)、草戸千軒町遺跡五輪塔(広島県福山市)、小野家五輪塔(山口県周防大島)、白潟五輪塔(山口県柳井市)(森章「四国の五輪塔の系譜」『史迹と美術』六九〇号、一九九八年)

70()

これらは、四国から本州や島々への搬出物である。逆のコースでも物資輸送はあったはずである。

ここであげた石造塔の中には、鎌倉時代へ降るものも含まれるが、瀬戸内の石造美術品が本格的に花崗岩で製作される鎌倉~南北朝期にさきがける遺品なのである。

四国・中国、そうして中間の島々を結んで縦横に海路が開けていた状況の一端を物語る物的資料といえるだろう。

そうして、沼島、手島、真鍋島のような小さな島でも、立派な石造塔の建立がみられることは、それらの島々が瀬戸内の航海で重要な位置を占めていたことをうかがわせるのである。

4 大陸交易と瀬戸内海――厳島(宮島)――

top

安芸国造船

「河辺臣を安芸国につかわして舶(つむ)を造らしむ」と『日本書紀』推古二十六(六一八)年に記す。

安芸国の造船のことは『続日本紀』では、天平十八(七四六)年から宝亀九(七七八)年まで数度にわたる記事がみえ、それらの船の多くが遣唐船など外洋を航海する船であったとされる。

また、慶雲三(七〇六)年には「船、号(な)は佐伯に従五位下を授(さず)く」とあり、これは遣唐使として入唐した粟田朝臣真人が乗った船へ位階を授けた記事で、その船名の佐伯は安芸国佐伯郡にちなんだものとみられる。

佐伯郡は厳島神社がある宮島を含んだ地である。瀬戸内沿岸の安芸国あるいはその佐伯郡では、海外渡航用の大形船をつくっていたわけで、瀬戸内海と海外のつながりも視野に入れなければならない。

難波(なにわ)の津を出て九州で風待ちをして出帆する遣唐船など大陸や朝鮮半島との交流にも、内海は深いかかわりを持っていた。

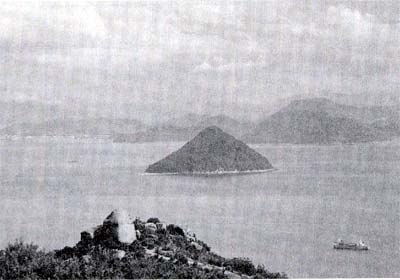

広島・岡山・香川・愛媛の四県が境をなす瀬戸内海のなかほどに浮かぶ笠岡市大飛島や福山市宇治島の祭祀遺跡は、奈良時代後半に海神に祈りをささげた場所である。

その供物の中に、中央政権の管理下で製作された奈良三彩(さんさい)などを含むことから、国家的な祭りの場であろうと考えられている。

遣唐船の航路が朝鮮半島の西岸を経由する北路から、直接に中国へむかう南路に変り、航海が多くの困難を伴いだした奈良時代後半、国をあげて航海の安全を祈ったのであろう。

その祭りの実行者の中に地域で船をあやつる人たちがいたことは間違いあるまい。

古く古墳時代の中頃にも、愛媛県魚島(うおしま)、香川県直島群島荒神島(こうじんじま)、岡山県児島北岸に浮かぶ高島(たかしま)などで海神に供え物をした祭祀遺跡が知られているが、古代律令の時代には、国とかかわる形の海路の祭りが瀬戸内の島でみられるのである。

それは、安芸国造船の記録に加えて、大陸との交流にも瀬戸内海を舞台にした海人たちの働きがあったことを知らせる。

大陸との貿易

愛媛県松山市沖合いの興居(ごこ)島で、平安後期の経塚から発見された青白磁の経筒が、東京国立博物館に所蔵されている。

中国からの輸入磁器である。平安時代後期に流行した仏教経典を地中に埋める供養の遺跡である経塚からは、合子(ごうす)、小壷、皿、碗、壷などの中国産陶磁器類がよく出土し、同じ時代には、経塚以外の遺跡でも中国貿易でもたらされた陶磁器の発見は多い。

その中でも興居島の経筒は、日本から中国へ経典埋納の容器として特別注文した品だといわれている優品である。

京都はもとより、九州でも、瀬戸内沿岸でも多数の出土例が知られる中国貿易陶磁器は、平安時代後期の大陸との交易を実物で知らせる資料であるが、特注の品が瀬戸内の島で出土しているのは見逃せない。

経塚は、地域の有力者が勧進の僧たちを経済的に援助して造営されることが多い。

その経塚で、中国の窯場へ注文して特別に製作した品を使用できる力量は、海外との交易にも取組んだ内海の有力者の存在をうかがわせる。

海に働く人々の活動範囲は、直接か間接かは別にしても内海を越えて大陸へもひろかっていたのである。 |

図50 興居島の経筒

|

宋船がもたらした陶磁器類が、特に九州や中国地方の日本海岸西部で多く出土していることは、中国宋代の民間雑器であった胴長の陶製壺がそれらの地方で、しばしば経塚の経筒に転用されていることからも知られる。

九州や本州西端までもたらされた宋貿易の文物を東へ運ぶ役割に大きくかかわった瀬戸内勢力は、逆に西へも物資を運んでいた。

前に記した京都で屋根に葺かれた瓦を生産したのと同じ東播磨や讃岐陶の窯で焼いた須恵器系の陶器が九州で出土する事例が多い。

中世になって、備前焼が西日本一帯へ搬出されるよりも前の平安時代後期のことであった。

焼き物は、長く土中で保存される資料であるため、その時代の物流を知る代表資料となるのである。

遣唐使が廃止されても、京都の支配者層にとって大陸との交易は重要であった。

九州へ渡海してくる宋の商船がもたらす中国の品々の入手には強い意欲を持ったはずである。

瀬戸内の海に根ざして広く海外からの渡来品を視野に入れる海人たちに対する関心は強かったと思われる。

瀬戸内の海に力を伸ばした伊予の越智氏、その一門と伝える河野氏が司祭する大山積(おおやまずみ)神(大三島大山祗神社)や、安芸国佐伯郡の豪族佐伯氏が神主職であった伊都岐島(いつくしま)神(厳島神社)が神格をあげて、それぞれに伊予一宮、安芸一宮となって行くのも、瀬戸内の海運と大陸へまで続く西の門戸をおさえた海上での地域勢力が重視されたことによるだろう。

平家と厳島

十二世紀になると、平清盛の祖父正盛、父忠盛が内海沿岸国の国司として、また宋の商船との私貿易にも乗り出して財力を貯えている。

清盛は、それを引き継いで、肥後、安芸、播磨の国守として、さらには太宰の大弐にもなって、西国支配と日宋貿易を手中に収める立場を確立したのである。

清盛は安芸守を久安二(一一四六)年から一〇年間も重任したことで、厳島神社とつながり、海上支配と連動して海の神、厳島への熱烈な信仰にいたる。

現在、世界文化遺産となる社殿の原形も木造大鳥居を含め清盛らの寄進造営によるものである。

清盛自身も一門の者たちも、厳島へたび重なる参詣をし、神社の荘厳を完成させる。

奉納された平家納経三三巻をはじめとするおびただしい宝物が厳島神社にいまも保存されている。

清盛の誘導による後白河法皇、高倉上皇の厳島詣は、京都の最も高貴な立場として全く異例というべき辺地行幸だったとされる。

厳島までの航路が平家の手中で完全に支配され、途中の港湾施設・航路の整備も大いにすすめられていたことと表裏の関係であったろう。

音戸の瀬戸の開削などは、今にその伝えをとどめている。それはまた、兵庫大輪田泊(おおわだのとまり)を完備して、宋の商船を引入れたという大陸貿易の直接掌握ともつながっていたのである。

厳島神社繁栄の始まりは、清盛の経済的・政治的野心と共存していたのである。

しかし、平家の瀬戸内海支配が長くつづかなかったことはよく知られている。

福原、屋島で源氏に敗れ、安徳天皇を奉じた平家の船団が西へ退くと、伊予の河野や周防の軍船が源氏についたという。

畿内と九州を結ぶ回廊の内海で生きつづける者たちが機を見るに敏な面をあらわしたのであろう。

それは、中世へも受継がれる行動パターンであり、古くから培ってきた海運への自信にもとづくものであったと思われる。

74()

二 中世の動乱と瀬戸内 top

1 海民の自立

船頭の自立

海を生活の場とし、漁業・塩業・水運業・商業から略奪にいたるまでの多様な生業を営む人々、すなわち海民は、鎌倉時代においては、いまだ生業を十分に分化させないまま、荘園公領制の様々な制約のもとにあった。

ところが、南北朝の内乱をへて荘園公領制の動揺が一定程度すすむと、海民の分化と荘園領主からの自立がすすみ、各々の生業において活発な活動がみられるようになる。

本来であれば、それぞれの生業ごとに自立した海民の姿を明らかにすべきであるが、ここでは紙数の都合から、最も活発な活動を展開した専門の水運業者としての船頭と、海上武装勢力としての海賊を中心に取上げることにする。

室町時代の自立した船頭について最も多くの情報を伝えているのは、何といっても、故林屋辰三郎氏がその大部分をみいだされた「兵庫北関入船納帳」であろう。

同帳は、文安二(一四四五)年の一年間に東大寺領兵庫北関(神戸市)に入船した船舶一艘ごとに、船籍地、関銭(せきせん)額、積荷、船頭、問丸(といまる)などを記したもので、これによって室町中期の瀬戸内海における船舶の動きを細部にわたってまでとらえることが可能になった。

船頭に関しても同様で、どこを本拠にした船頭が何を積んでどのような水運活動を展開しているかをみることができる。

ここではそのような例の一つとして芸予諸島の伊予国弓削島(愛媛県弓削町)を拠点として活動した一人の船頭を取上げてみることにする。

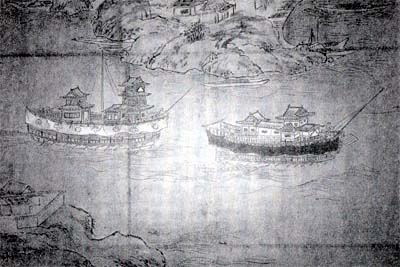

「塩の荘園」として知られる同島は、鎌倉時代以来多くの塩を生産して荘園領主東寺のもとへ送り続けていたところである。

鎌倉時代においては、弓削島荘からの年貢輸送は、梶取と呼ばれる荘園の名主級農民の中から選ばれた操船技術者によってもっぱら行われていた。

彼らは、中下圈農民の中から選ばれた数人の水夫(かこ)と共に一〇〇~一五〇石積の船に乗りこみ、芸予諸島から東をめざした。

備讚瀬戸・播磨灘・大坂湾をへて淀川をさかのぼり、淀(京都市伏見区)で陸揚げするのが彼らの船旅であったが、それに要した日数はほぼ一ヵ月であった。

このような鎌倉時代の水運の状況は、室町時代になるとどのように変るのであろうか。 |

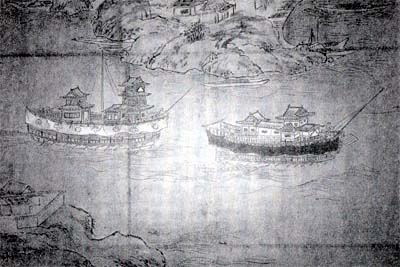

図51 「一遍聖絵」に描かれた年貢輸送船

|

船頭太郎衛門

弓削島に籍を置く船は「兵庫北関入船納帳」には、二六回の入関が記録されている。

これは一〇〇に余る同帳記載の船籍地のうちで二〇位以内に入る数値で、弓削島は、室町中期の瀬戸内海水運においては上位に位置する船籍地であったといえる。

弓削籍船の船頭としては、九名の人物を数えることができるが、その中で最も活発に活動しているのは、一年間に七回の入関実績をほこる太郎衛門という人物である。

「兵庫北関入船納帳」から彼に関する記録を拾い出してみると、表1のようになる。

積荷としてみえる「備後」というのは、塩のことである。弓削島の例を引くまでもなく、備後・安芸・伊予三国にまたがる芸予諸島は、古くから製塩の盛んな地域であったが、その周辺で生産された塩は当時「備後」という地名告示で呼ばれていたようである。

このような太郎衛門の活動実績をみて気のつくことは、まず第一に、年間を通じてほぼ定期的に兵庫北関に入関しているという事実である。 |

|

これは、かって鎌倉時代に、梶取が百姓仕事の合間をぬって年一回の年貢輸送に従事していたのとは大きく相貌を異にしている。

定期的に伊予近海と京・大坂の間を行き来する専門の水運業者としての側面がよくあらわれている。

次に、そのような太郎衛門の積荷がすべて備後=塩で統一されている点も興味深い。

このことは、専門の水運業者とはいっても、太郎衛門の活動が弓削島周辺の塩の生産地と切り離せない関係にあることを示している。

また、積荷の額が一五〇~一七〇石とほぼ一定しているのも注目に価する。

これは、太郎衛門船の積載能力を示しているとみてさしつかえないであろう。

この時代、二〇〇石に近い船というのはかなり大型であり、太郎衛門の船頭としての経済力を示しているといえよう。

客船の運航

弓削島の太郎衛門はいわば貨物船の船頭であったが、室町期には、「入船」=客船の運航もみられるようになる。

前記「兵庫北関入船納帳」とは別に、畿内方面からの下り船に対して税を課した記録も東大寺に残されていて、それには「入船」の註記を有する船舶も記されている(今谷明「兵庫北関雎船納帳」『兵庫史学』七〇号、一九八四年)。

それらの船籍地は、堺(大阪府堺市)、牛窓(岡山県牛窓町)、引田(ひけた、香川県引田町)、岩屋(兵庫県淡路町)などである。

詳細は不明ながら室町時代にはかなりの客船が瀬戸内海を航行していたことが推測される。

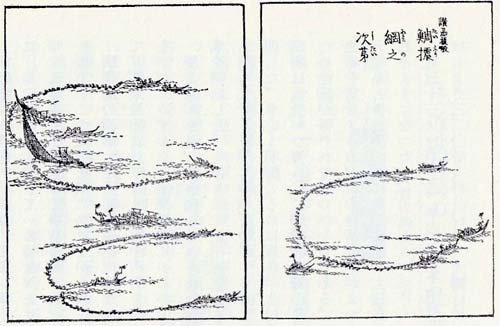

そして戦国時代にはそれがさらに活発になったはずで、その具体的な姿を、天文十九(一五五〇)年から翌二十年にかけて瀬戸内海を旅した京都東福寺の僧梅霖守龍(ばいりんしゅりゅう)の記録「梅諜守龍周防下向記」にみることができる。

守龍は、天文十九年の九月二日に京都を発ち、十四日に堺津から出船した。

乗船したのは、「塩飽の源三」なる大物の所有する十一端帆の船であった。

そこに三〇〇人余の乗客が乗りこみ、「船中は寸土なき」状態であったという。

ほんの短い記述であるが、ここにはこの頃の瀬戸内の船旅についての重要な情報がいくつか含まれている。

一つは、船頭源三の本拠、すなわちこの船の船籍地ともいうべき塩飽(谷川県丸亀市本島)についてである。

塩飽はのちにも触れるように備讃瀬戸海域の重要な港であるが、同時に水運の基地でもあった。

「兵庫北関入船納帳」には、塩・大麦・米・豆などを積みこんだ塩飽船が三七回にわたって入関していることが記録されている。

これをみても塩飽を船籍地とする船舶が、偸讃瀬戸海域から畿内方面に向けて活発な水運活動を展開していたことが知られる。

源三の船は、三〇〇人を収容することが可能な十一端帆の船であった。

十一端帆の船の規模がどの程度であるかははっきりしないところもあるが、石井謙治氏の示された積石数と筵帆(むしろほ)の関係表によると(『図説和船史話』至誠堂、一九八三年)、九端帆が一〇〇石積、十三端帆が二〇〇石積程度であるということであるから、源三船は積載量に換算すると一〇〇~二〇〇石積の船であったことになる。

78()

室町から戦国にかけての時期は、日本の造船史のうえの大きな画期で、商品流通の飛躍的な進展、遣明船派遣機会の増加などに伴って船舶が急激に大型化し、構造船化された一〇〇〇石積前後の船が登場する時期とされているが、その点では、源三船は従来型の中規模船ということになろうか。

しかし、それにしては三〇〇人という乗客数は船の規模に比してやや多さにすぎる感じもする。

塩飽の船頭源三のような人物は、この頃各地にみられたようで、守龍が帰路に利用した船の船頭「室(むろ)の五郎大夫」などもほぽ同じ性格の人物とみることができよう。

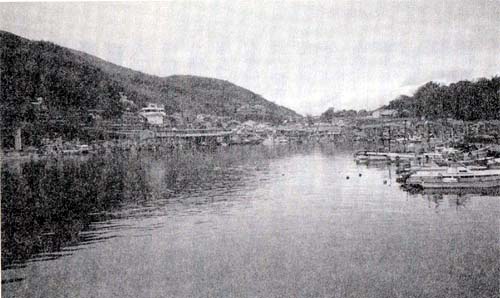

室の泊(とまり、兵庫県御津町室津)も港としてのすぐれた地形的条件を有し、早くから瀬戸内を航行する船舶の停泊地になっていたところである。

すでに早く南北朝期の成立といわれる『庭訓往来』には、「大津坂本馬借」「鳥羽白河車借」などと共に「室兵庫船頭」が書き上げられていて、室が当時の人々に兵庫とならぶ船頭の所在地として認識されていたことがわかる。

室の五郎大夫は、このようなところを船籍地とする船頭の一人である。 |

図52 中世の船頭たちの活動拠点であった室(室津)の港

|

この時守龍は、宮島から堺までの船賃として自身の分三〇〇文、従者の分二〇〇文を支払っている。

室・塩飽の船頭

このように当時瀬戸内海には、塩飽の源三や室の五郎大夫のように、水運の基地として発展してきた港を拠点にして広範囲に「客船」を運航する船頭たちが数多くみられたが、彼らの船を最もよく利用していたのは京都や堺の商人たちであったらしい。

彼らは南九州の日向・薩摩から唐荷を堺まで運んで莫大な利益を得ていたが(厳島野坂文書)、そのさいに利用したのが、室・塩飽の船だったのである。

梅霖守龍の帰国後の天文二十年九月に陶晴賢(すえはるかた)が主君大内義隆を攻め滅ぼしたことはよく知られているが、実権を握った晴賢は翌天文二十一年に、厳島で海賊衆村上氏が京・堺の商人から駄別(だべつ)料を徴収するのを停止させ、その見返りとして京・堺の商人たちに安堵料一万疋(一〇〇貫文)を拠出することを要求した。

その交渉にあたった厳島大願寺の僧円海(えんかい)は、大内氏の家臣に対し、大内氏(実際は陶晴賢)が海賊衆の駄別料徴収を停止したために賊船が多くなり、室・塩飽の船にたびたび「不慮の儀」が出来し、京・堺の商人が迷惑しているという風聞があるとのべている(大願寺文書)。

京・堺の商人がもっぱら室・塩飽の船を利用しているからこそこのような事態になったものと思われる(新城常三『中世水運史の研究』塙書房、一九九四年)。

このように、室・塩飽の船頭たちは、大内氏(陶晴賢)、海賊衆村上氏、京・堺の商人三者の複雑な三角関係の余波をかぶりながら、厳島近海で活動していたのである。

室・塩飽の船頭の活動は、戦国末期から織豊期にかけてさらに活発で広範囲なものになる。

塩飽の場合は天正十四(一五八六)年には、豊後(ぶんご)国臼杵(うすき)や府内から退去するキリスト教宣教師たちを運ぶのに貢献し、翌々天正十六年には、上洛する薩摩の島津義弘に乗船を提供したことが知られている。

80()

また室の船頭の場合は、天正十三年四月に、「播州室之弥大夫と云船頭」が日向国細島(宮崎県日向市)に逗留していることが知られる(「上井覚兼日記」)。

2 覇権を求めて――海賊の世界――

top

浦々の海賊

南北朝・室町期に活発な活動を始めた海民の一つに海賊がある。

彼らはまず、瀬戸内各地の浦々や島々で活動を始めた。

たとえば、弓削島荘などもそのようなところの一つである。

同荘では、南北朝の動乱の間隙をぬって隣国安芸国の国人小早川(こばやかわ)氏が進出しはじめ、荘園領主東寺と対立していた。

このような在地勢力の動きに対して、東寺は、様々な手段で対抗したが、貞和五(一二四九)年には、室町幕府に訴えて、二名の使節を島に入部させることに成功した。

この両使は、紆余曲折をへながらも島に入部し、下地を東寺の役人に打ち渡したが、その両使の活動に要した費用を計算した算用状に、「野島酒肴料、三貫文」という記載がみえる。

この費用が、敵方がなおも退散せず、用心のために人数を集めて警固をしたという情況のもとで支払われているのをみれば(東寺百合文書函)、これが野(の、能)島氏の警固活動に対する報酬であることは明らかであろう。

こうして、海賊能島村上氏の先祖は、動乱の中で危機に瀕した荘園を警固する海上勢力として歴史上に姿をあらわしたのである。

しかし、この頃の能島村上氏は、荘園領主に対して警固活動を行うだけの存在ではなかった。

なぜなら、貞和五年から一〇〇年ほどへた康正二(一四五六)年には、先には敵対する勢力であった安芸国の小早川氏の庶家小泉氏、讃岐国の海賊山路氏と共に、荘を「押領」していると東寺に訴えられているのである。つまり能島村上氏は、一方では、警固活動によって荘園領主に対してなにがしかの貢献をし、他方では、荘園侵略に精を出すという存在だったのである。

同じ弓削島荘には、海賊来島村上氏の先祖らしき人物たちも姿をみせる。応永二十七(一四二〇)年に、伊予の守護家の河野道元から弓削島荘の所務職(年貢納入を請け負った職)を沙汰すべきことを命じられた村上右衛門尉、康正二(一四五六)年に東寺から所務職を請け負った、右衛門尉の子とおぼしき村上治部進がそれである。彼らは、「押領」を訴えられた能島村上氏とは対照的に、荘園の年貢納入を請け負うことによって、より積極的に荘圉経営にかかわろうとしているのが注目される。

一方、荘園の「押領」や年貢請負とは別に、水運に積極的にかかわろうとする海賊もみられる。弓削島の隣島備後国因島(広島県因島市)に拠点をおく因島村上氏がそれである。永享十一(一四三九)年から文安二(一四四五)年にかけての時期に、高野山領備後国太出荘(広島県世羅町・甲山町付近)の年貢を尾道から高野山にむけて積出した記録をみると(高野山金剛峯寺文書)、同氏の一族が大豆や米を積んで、尾道から堺にむけて活発に水運活動をしていることがわかる。

図53 宋希環の立ち寄った蒲刈島の三之瀬港にのこる雁木 |

図54 海賊衆の安宅船(肥前名護屋城図屏風) |

朝鮮使節宋希環(そうきけい)

以上は主として芸予諸島海域で活動を始めた海賊であるが、このほかの浦々でも海賊の姿をみることができる。

応永二十七(一四二〇)年に朝鮮使節として来日し、瀬戸内海を旅した宋希環の記録(『老松堂日本行録』)は、そのような浦々の海賊の姿をよく伝えている。

たとえば、四月二日に周防国上関(かみのせき、山口県上関町)をすぎたところで大風にあい、船は南に吹き流されて「唐加島」という小島に停泊したが、その途中の航路の周辺は「海賊の聚居」で、人々は色を失ったという。

82()

「唐加島」の位置が定かでないのでその海賊が何者であるかを特定することはできないが、防予諸島の束寄りを拠点とする伊予の忽那(くつな)一族である可能性が高いように思われる。

宋希憬の一行が、恐れていた海賊に実際に遭遇したのは、翌日「唐加島」から高崎(広島県竹原市)にむかう途中である。

ここでは突然小船が島陰からあらわれて、一行を恐怖のどん底に落としこんだが、その船は「疾きこと箭(や)の如し」で、船中に人が密集すること「麻の如し」であったという。

帰途には、蒲刈(広島県上・下蒲刈島)に停泊したが、ここで出会った海賊については、宋希環はことのほか多くの筆を費やしている。

その中でも特に注目すべきは、瀬戸内海には東西に海賊があり、「東より来る船は東賊一人を載せ来たれば則ち西賊害せず、西より来る船は西賊一人を載せ来たれば則ち東賊害せず」という海賊の不文律があるという記述である。

ここには、瀬戸内海を東西に二分した海賊のナワバリの存在、そのナワバリを前提とした海賊の上乗りのあり方などがよく示されている。

同行していた博多の豪商宋金は、銭七貫文を払って東賊一人を雇っていたが、その東賊がさっそくこの海域の西賊のもとに出向いて話をつけたので、宋希憬は蒲刈の海賊と様々な交流を持つことになった。

この蒲刈の海賊は、下蒲刈島の丸屋城を本拠とする多賀谷氏であろう。

多賀谷氏は、もとは武蔵国を本貫とする鎌倉御家人であるが、一族が鎌倉時代に伊予国北条郷(愛媛県東予(とうよ)市)に西遷し、さらに南北朝期に瀬戸内海へ進出して海賊化したユニークな前歴を持つ海賊である。

このほかに宋希環が海賊の「聚居する所」とのべたり、実際に海賊に遭遇したりしたところには、豊前国田浦(たのうら、北九州市門司区)、「牛澹」(兵庫県明石市魚住か)、安芸国高崎、周防国上関から下松(くだまつ、山口県下松市)にいたる海域などがある。

これらの海賊の存在形態について多くを知ることはできないが、宋希環の記述などから推測して、おそらく航行する船舶から通行料を徴収していたものと思われる。そのような意味で海賊の活動する浦々は、兵庫北関のような公的に認められた関とは異なる、一種の私的な関であった。

84()

瀬戸内海では海賊のことをしばしば「関」と称するが、これは、そのような海賊と私的な経済関との密接な関係から生じた呼称であるといえよう。

以上は、たまたま史料上にあらわれた海賊のうちのいくつかを紹介したものであるが、実際には、瀬戸内の浦々、島々には、史料上にはあらわれない数多くの海賊が存在していたものと思われる。

そして彼らは、その置かれた地理的環境に応じて、荘園の警固や「押領」、年貢の請負い、さらには水運活動、関銭(通行料)の徴収など多様な活動を展開していたのである。

有力海賊

やがて戦国時代になると、そのような浦々、島々の海賊の中からさらに広範囲な海域を支配し、強力な水軍力を有する有力海賊が台頭してくることになる。

芸予諸島から生まれてきた、能島、来島、因島などの三村上氏などはそのような有力海賊の一部である。

たとえば、戦国期の能島村上氏は、単に本拠をおく芸予諸島ばかりでなく、周防国上関、備中国笠岡(岡山県笠岡市)、備前国本太(もとぶと、岡山県倉敷市)、讃岐国塩飽(しあく、香川県)などにも何らかの形で足跡を残していることが知られている。

この範囲は、中部瀬戸内海をほぼ包みこんでいるといってさしつかえない。

このような広範囲な海域を支配下においた有力海賊は、平時には、上乗りと呼ばれる、船舶の警固活動を行い、戦時には、水軍として軍事行動を展開することになる。

海賊の水軍力が、瀬戸内海の政治史を左右したような事例は、戦国期の合戦史上少なくない。

たとえば、弘治元(一五五五)年に、毛利元就(もとなり)と陶晴賢が雌雄を決した厳島合戦(ただし、この合戦と海賊とのかかわりについては諸説がある)、永禄四(一五六一)年に毛利氏と大友氏が戦った豊前蓑島(ぶぜんみのしま、福岡県行橋市)合戦、そして、毛利氏と織田信長の水軍が戦った第一次(一五七六年)、第二次(一九七八年)の木戸川口(大坂湾)合戦などである。

これらのうち、海賊の水軍力の実態が最もよく示されているのは、第一次木津川口合戦であると思われるので、これについて少しくわしく紹介してみることにする。

天正四(一五七六)年といえば、織田信長による石山本願寺攻めの最中である。

同年毛利輝元は、籠城する石山勢に兵粮(ひょうろう)を供給すべく、配下の水軍を大坂湾にむかわせた。

その水軍の中核を形成していたのが、能島村上氏の元吉(もとよし)や景広(かげひろ)、因島村上氏の吉充(よしみつ)らであった。彼らは合戦の行われた七月十三、十四日の直後に、ほかの毛利方水軍の面々と連名で、合戦の状況を記した注進状(毛利家文書)を作成している。

それによって彼らの行動のあとをたどってみると、ほぼ以下のようなことであった。

七月十二日に淡路の岩屋を出船して大坂湾にむかった一行は、泉州貝塚(大阪府貝塚市)へ渡り、そこで紀州の雑賀(さいが)衆と落ちあった。

翌日、堺、住吉表(大阪市住吉区)、木津川の河口あたりを偵察してみると、織田方の水軍は、井楼(せいろう、高い櫓)を組立てた大船を、二〇〇艘余の軍船が左右を固めて警固するという布陣であった。

この状況では、一戦におよばずして石山に兵粮を搬入するのは不可能と判断し、雑賀衆と「評議」ののち、行動をおこした。

敵の警固船には、和泉、河内、摂津の国々の陸上部隊の主だった者たちが乗りこんでいたが、十三日から十四日の早朝までに、ことごとく討ち果たし、かの大船も無惨に焼け崩れてしまった。

海賊の行動の仕方を生々しく伝えるが、興味深いのは、敵の大船が焼け崩れたという記述である。

どうやら海賊衆は、海戦において火器を巧妙に使ったようである。これは信長側の史料によると「ほうろく火矢」という一種の爆弾であったことがわかる。

村上氏をはじめとする海賊衆は、警固船を縦横に駆使して、巧みに敵船に接近し、炮録火矢を放って、焼き討ち攻撃をかけたものと思われる。

86()

織田方の敗因が、大船が「焼き崩」れた点にあるとみることについては、織田・毛利双方とも一致しているところである。

ついで天正六(一五七八)年十一月には、二回目の木津川口の合戦が行われたが、ここでは、さきの敗戦から多くを学んだ織田軍が大勝した。

これ以後、信長の、ついで豊臣秀吉の統一権力の支配の手が、瀬戸内海にも及んでくることになる。

海賊禁止令

こののち海賊衆の運命を大きく左右するようになるのは、豊臣秀吉のほうである。

豊臣秀吉は、天正十六(一五八八)年に、刀狩令と時を同じくして海賊禁止令を発した。

これは「惣無事」=平和の実現を基本理念に全国統一をすすめてきた秀吉にとっては、いわばその延長上で「海の平和」の実現をめざしたものであったが、海を活動の舞台にしてきた海賊衆にとっては、それは活動の自由の喪失を意味した。

「平和」の到来によって水軍力を駆使した警固活動を展開する余地がなくなったばかりでなく、関役・上乗りなどの経済的特権も海賊行為としてきびしい取締まりの対象となったからである。

この頃能島村上氏は、小早川隆景が領地を得ていた北九州に移住し、長らく慣れ親しんできた瀬戸内海を離れた。

同氏は、その後長門への移住をへて再び瀬戸内海へ帰ってくるが、それは、海賊衆としてではなく、近世大名毛利氏の船手衆としてであった。

一方来島村上氏は、豊臣政権の力が瀬戸内に及んできた時にいち早くその支配下に入ったので、一時伊予で一万四〇〇〇石の大名に取立てられたが、関ケ原の役後には、豊後国森(大分県玖珠町)に移封され、海とは何のつながりもない、山間部の近世大名となった。

また早くから毛利氏の家臣団の中に入っていた因島村上氏は、やはり近世毛利氏の船手衆となり、最終的には能島村上氏系船手衆の支配下に入った。

これらはいわば武将クラスの海賊衆の動向であるが、彼らの水軍活動を支えていた水夫クラスの人々はどのようになったのであろうか。

彼らが中世末から近世初頭の変動期をどのように生きたのかを伝える史料は乏しいが、前記武将クラスの人々と行動をともにしたのはほんの一部で、大部分は、本来の活動場所であった島や浦々に帰ったものと思われる。

しかし、近世社会は近世社会なりに彼らが長い歴史の中で培ってきた操船技術を必要とした。

それが瀬戸内周辺の諸藩がつくりあげた舸子(かこ、加子)浦制である。舸子浦制というのは、藩が、海辺の村々のうちすぐれた操船技術を持っている村を舸子浦に指定して、なにがしかの特権を与えるかわりに、藩主の参勤交代、公儀役人の通過、琉球・朝鮮使の通過などのさいに漕船などの舸子役を負担させる制度である。

こうして中世の海賊が有していた水軍力や水運力は、また別の形で近世に受け継がれていくことになるのである。

3 塩飽(しあく)の人名(にんみょう)制

top

人名制

これまでのべてきたように、中世から近世への移行期には、瀬戸内海で活躍した海賊衆の多くは、本拠地を失い、水夫から切離されて近世船手衆に変身していったが、そのような中で、本拠地を失わず、港も船も維持したまま時代の変動を乗切った数少ない人々がいる。

それが塩飽諸島の船方衆である。そしてその塩飽諸島には人名制というほかには例のない興味深い制度が生まれた。

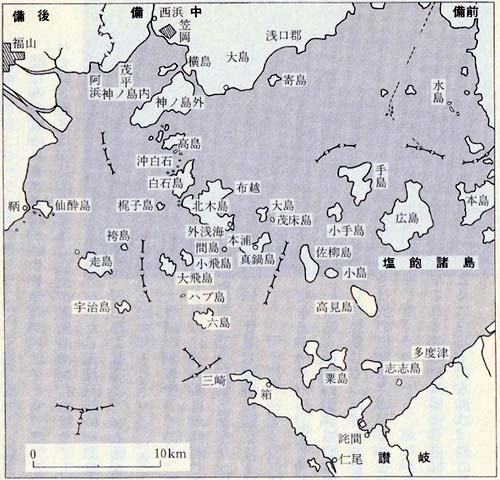

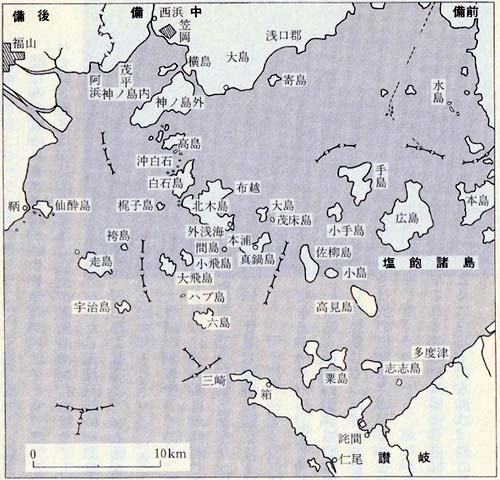

塩飽諸島というのは、岡山県と香川県の間に挟まれたいわゆる備讚瀬戸の中央部に点在する島々の総称である。

88()

主要な島は、香川県坂出市に属する櫃石(ひついし)島・与(よ)島、丸亀市に属する本島・牛島・広島、多度津(たどつ)町に属する高見島・佐柳(さなぎ)島など一〇島であるが、各島の属島まで含めると、その数は二八にもなる。

その塩飽諸島で生まれた人名というのは、「塩飽の船方衆は、大名にあらず、小名にあらず、人名なり」といわれるように、大名、小名に対応する言葉である。

いうまでもなく、豊臣秀吉や徳川家康によって、天下統一や関ヶ原合戦に功績のあった武将が一万石以上の領主に取立てられたのが大名であるが、塩飽かそれらと異なる点は、所領を与えられたのが特定の武将ではなく、島中の六五〇人の船方衆であったという点である。

はじめ天正十八(一五九〇)年に秀吉によって、田方屋敷方二二〇石、山畠方一〇三〇石、合計二一五〇石の領地が与えられ、その権利はその圭ま家康にも丞認された(その権利を保証する家康の朱印状は、ほかの古文書と共に今も人名共有文言として大切に保存されている)。

この所領支配の権利は、人名株として六五〇人に分け与えられ、代々子孫に受継がれていくことになるのである。

そして、この人名領では、大名の支配をうけず、島内の住人の中から選ばれた年寄(としより)-年番(ねんばん)-各浦庄屋の組織によって自治的な統治が行われた。

塩飽の水運力

このように塩飽の人々は大きな特権を認められていたが、もちろんそのような特権は、何の理由もなしに与えられたわけではない。

それは、秀吉から家康にいたる近世権力の創始者たちが、塩飽の卓越した水運力に着目し、それを御用船方として組織する代償として認めたものなのである。

そして、こうした卓越した水運力は、中世以来の長い伝統の中で培われてきたものでもある。

塩飽の名が文献に最初に登場するのは、保谷元(一一五六)年七月の藤原忠通書状案で(天理図書館所蔵文書)、それによると平安末期には、摂関家である藤原忠通家の家領荘園の一つであったことがわかる。

この後しばしば文献上に名をみせるようになるが、塩飽の人々が海上勢力として力を発揮するのは、南北朝時代になってからである。

正平三(一三四八)年四月二日、当時瀬戸内海の南朝方海賊衆として著名であった伊予忽那(くつな)島の忽那義範(よしのり)に対して南朝から、讃岐国塩飽島において城郭を追い落しだのは、神妙である、という感状が発せられている(忽那家文書)。

これによって、すでに南北朝時代から伊予の海上勢力がこの海域に進出していたこと、塩飽が北朝方に属して南朝方勢力の攻撃対象となっていたことなどを知ることができる。

また永享六(一四三四)年には、逆に塩飽の海上勢力が伊予のそれを攻撃している。

同年七月四日の小早川氏宛て足利義教御内書は、「与州野島関立等」に「不儀の子細」があったので、近日中に塩飽島より軍勢を送る、とのべて、小早川氏に対して塩飽への合力を求めている(西本願寺蔵「足利将軍御内書井奉書留」)。

「関立」というのは海賊のことであるから、能島村上氏が「不儀の子細」によって塩飽などの諸勢力によって攻められたことがわかる。

塩飽が水軍力を有したばかりでなく、有力な水運力の保持者でもあったことは、先に極霖守龍を乗せた「塩飽の源三」に則してのべた通りである。

人名と呼ばれるようになった「塩飽の源三」の後継者たちは、近世前期にもめざましい活躍をした。

それは、西廻り航路を利用した、出羽国酒田地方産の幕府年貢米の輸送である。

このような近世における塩飽船の廻船活動については、Ⅱ章-三―廻船と航路-1にくわしい。

90()

三 近世島民の生業と社会 top

漁業と島民

1 紀州漁民の瀬戸内進出

瀬戸内海漁業の特徴

近世瀬戸内海漁業の特徴を四つあげるとするなら、次のようであろう。

第一に、瀬戸内海の漁業は、中世以前から活発に展開していて、近世になってより発展する契機の一つに、近世初頭の紀伊国漁民の鰯(いわし)網や鯛(たい)網の出漁があった。

畿内漁民の関東・東北への進出はつとに有名であるけれども、西への進出も大きな影響を及ぼしたことを見逃してはならない。

第二に、漁法と漁獲物の多様さである。捕獲する魚とその場所の種類だけあるといっても過言ではない。

安芸三津(みつ)の漁民進藤松司が「瀬戸内海の七漁具漁師」というように、漁法が多い以上に漁具も多種多様であった(進藤松司『安芸三津漁民手記』角川書店、一九六〇年)。

第三に、漁民の活動範囲が広範囲であったことがある。漁業の操業だけでなく、漁獲物の販売や漁具の仕入れなども含めると、瀬戸内海全域をこえて、九州や北国・江戸まで広がる。出漁先の現地住民とは漁獲物の販売や漁具の仕入れ、そして漁業紛争を通じて交流が深まっている。

第四に、良漁場へは諸浦の漁民が集中することになり、漁業紛争が頻発した。自漁場を主張するために、島の帰属を主張している場合があり、国境紛争に進展しているところもある。

紛争がおこった漁村間は漁業協定を締結して操業場所・期間・漁法を限定している。

以下、この特徴を気にかけながら瀬戸内の島々をめぐってみよう。

鯛網漁の西漸

近世初頭の紀州漁民は、瀬戸内海地域ではみられない先進的で大規模な漁法を駆使して、関東進出だけでなく、瀬戸内海を西へ西へと開拓していった。

と同時に、瀬戸内海漁民もその漁法を学び、みずからの漁業発展につとめている。

慶長末年から、讃岐国小豆島と豊島(てしま)周辺(香川県)では、紀州塩津浦(和歌山県)の漁民が鯛網の操業を開始した。

そのさい、紀州漁民は小豆島土庄(とのしょう)村に漁場への入漁費を支払っていた。

寛永二十(一六四二)年には地元漁民が操業することになったが、慶安二(一六四九)年から再び紀州漁民が再開した。

承応~明暦頃には豊島甲生村漁民が紀州鯛網をまねて操業を開始した。

ところが豊島漁民の鯛網は負債が続いた。鯛網の大網の準備にかかった莫大な費用にくらべて、技術が伴わなかったため漁獲が得られなかったからである。

従って、当初は地元漁民が鯛網を行うより紀州漁民に漁場を賃貸する方が村の経済効率がよかったのである。

しかし、讃岐にも鯛大網漁はしだいに普及し、大槌(おおづち)島と香西(こうざい)浦の間にある榎股(えまた)や大槌島と小与(こよ)島の間の中住の瀬という漁場は鯛網の良漁場として知られるようになった(『香川県史3』近世I、一九八九年)。

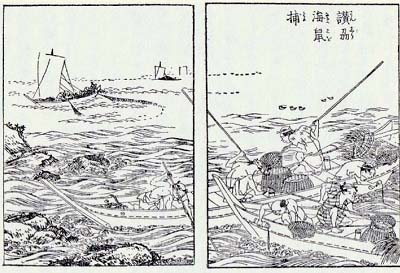

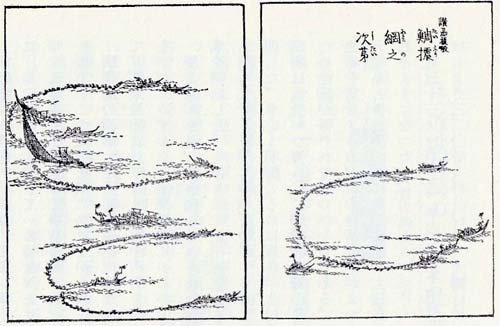

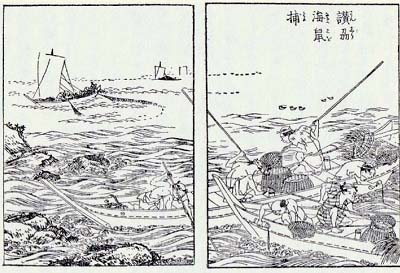

寛政十一(一七九九)年の『日本山海名産図会』には榎股のタイフリ網が描かれている。

振縄の長さはおよそ三二〇尋(ひろ、四八〇メートル)、大網は長さ一五尋(二二・五メートル)、上質の細い苧(お)でつくり、網の上部にはアバという浮きをつけ、下部にはイワという重り石を付けて操業した(図55)。

92()

備前国児島郡日比(ひび)村(岡山県)漁場では、紀州塩津漁民が元和四(一六一八)年から正保四(一六四七)年まで独占して鯛網を操業していた。

ところが岡山藩は地元漁民が操業すべきと命じ、同郡胸上(むねあげ)村漁民が日比村へ銀二〇〇匁、藩に六〇〇匁を支払って操業することになった(岡山県玉野市、四宮家文書)。

備中国真鍋島(岡山県)では、おそくとも元和七(一六二一)年に紀州塩津漁民が鯛網の操業を開始した。

塩津漁民は真鍋島へ入漁するに、島の領主である福山藩へ銀五一六匁を支払い、そのうち五八匁が真鍋島へ入っていた。

ところが、慶安元(一六四八)年真鍋島では他国の者が眼前で鯛網を操業することは「ふがいない」として五八匁の入銀を断った。 |

図55 鯛釣網(『日本山海名産図会』)

|

真鍋島漁民も鯛網の操業を始めたからである。寛永から寛文にかけて、真鍋島にも四~五帖の鯛網が存在している。

しかしながら依然として、寛文五(一六六五)年四月には和泉(いずみ)国大津浦から船八艘五六人が、同年五月には紀州塩津から一一人が鯛網操業にやって来ている(『岡山県史6』近世I、一九八四年)。

伊予国大島の友浦(愛媛県宮窪町)では、元和元(一六一五)年に鯛網が開始したというが、これは紀州網との関係は不明である。

燧(ひうち)灘の中央に位置する魚島(愛媛県魚島村)は近世・近代を通じて鯛網のメッカであった。

毎年八十八夜前後の二、三週間がその最盛期であった。

紀伊水道・豊後水道を越えて外海よりタイが回遊して魚島近辺で産卵した。

これを一網打尽に捕獲したのである。

これが転じて、大坂はじめ瀬戸内海各地では、タイが多く取れる時期を現在でも「ウオジマがやってきた」という。

鰯網の伝播

畿内・紀州漁民が東へ西へと魚を追い求めたのは、中世来から畿内で展開した綿作の肥料としての干鰯(ほしか)の需要があったからである。

和泉佐野からは対馬(長崎県)の諸浦に鰯(いわし)網の漁業基地を設けている。

これは秀吉の朝鮮出兵時の水夫動員との関係が深かったという(宮本常一 『海に生きる人々』来来社、一九六四年)。

寛永十三(一六三六)年、安芸の宮島の南に位置する阿多田(あたた)島(広島県大竹市)に、紀州塩津漁民平右衛門が鰯大網を持参して操業を願った。

当地の庄屋は、ここには鰯網の網代はないという。ところが平右衛門は、「阿多田島の網と私の網とは違う。

『懸引き』といって網船で沖廻しして海中ですくい取るのだ」とのべた。試みにさせてみると大漁だった。

地元の者はこれをみて、紀州網の操業を許したら大変なことになると思い、広島藩にうかがいをたてた。

すると藩は「国之重宝」になるから、紀州網を見習うように命じた。

そこで同島では平右衛門を師匠として鰯大網(八駄網)を習い、以来、同島の暮らしむきはよくなったという(河岡武合『海の民――漁村の歴史と民俗――』平凡社、一九八七年)。

伊予灘にうかぶ青島(愛媛県)に鰯網を伝えたのは播磨国坂越(さごし)村(兵庫県赤穂市)の漁師である。

寛永十三年、坂越漁師与七郎が鰯網をもって西国へ出漁中、潮待ちのために青島に停泊した。

その時イワシの大群を発見し、網を入れてみたら大漁だった。その後も与七郎は毎年この島に出漁した。

当時、青島は馬島といい大洲(おおず)藩の御用牧場で、住民といえば藩から馬番が派遣されているのみであった。

そこで寛永十六年、与七郎は藩に対して網操業と島の開発を申請し、坂越村から家族と網子を引き連れ、青島に一六軒が入植している(武智利博『愛媛の漁村』愛媛文化双書刊行会、一九九六年)。

宇和海(愛媛県)には寛永四(一六二七)年に上方いずみ浦や播磨国からの入漁記事がみえ、鰯大網は淡路国福良浦(兵庫県南淡町)からの伝来という(『愛媛県史』近世上、一九八六年)。

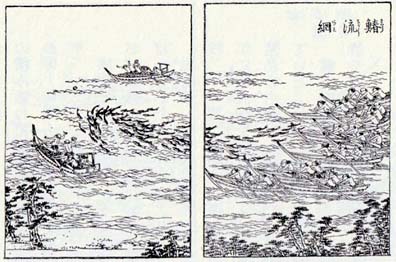

周防国屋代島の安下(あげ)浦(山口県橘町)は慶長十五(一六一〇)年に戸数四一、鰯網一二帖であった(『橘町史』一九八三年)。 |

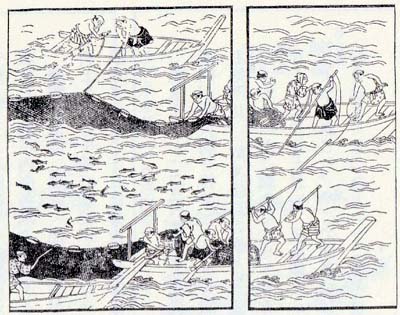

図56 鰯網図(『日本山海名物図会』)

|

この鰯網は地元の零細な網である。そこへ紀州塩津漁民が寛永十五(一六三八)年に鰯大網にやってきた。

このため安下浦にイワシが寄りつかなくなっだので、安下浦漁民は他国網の禁止を萩藩に申請した。

そこで萩藩は同二十一年に安下浦漁場への他国網の入漁を禁止した。

2 多彩な漁法 top

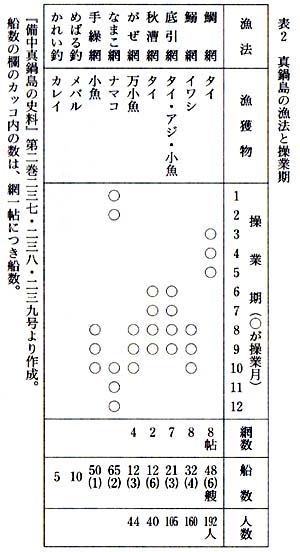

備中国真鍋島の漁法

宝永三(一七〇六)年、備中国真鍋島は北に近接する北木島・白石島・神島などと漁場紛争がおこった(漁場紛争については後述)。

翌年、証拠書類として、当時の漁業の実態を書上げて笠岡の幕府代官に提出している。

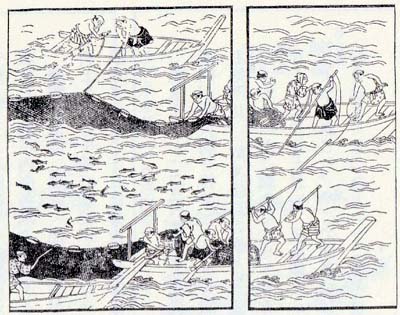

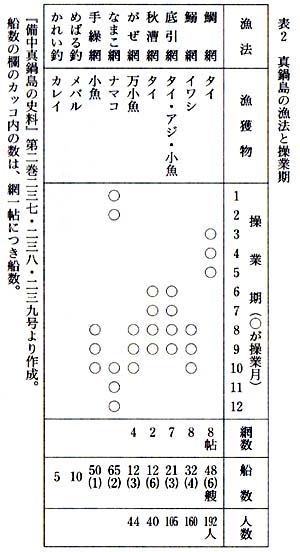

その史料から表2のような漁法があったことがわかる。

以下、表にそって真鍋島漁業の一年を再現してみよう(『備中真鍋島の史料』二巻、宇野倍平編著『日本漁村史料筈二集』常民文化研究所、一九五五年、所収)。

三・四・五月はタイの捕獲時期であった。真鍋島には鯛網が八帖ある。

網一帖につき六艘二四人が動員されたので漁船四八艘、一九二人が鯛網にかかかっていた。

この時真鍋島の男三六五人でそのうち一〇歳以下八四人、何らかの理由で「漁に出ざる人」など四九人を除いて二三〇人が漁師とされている。

従って島の漁師の八割以上が鯛網従事者だった。農村の夫役動員などは通常一五歳以上六〇歳未満であったが、真鍋島では一一歳以上が基準とされた。

鯛網以外の漁師は三八人である。真鍋島の漁船数は八五艘で、鯛網操業に四八艘使用していたから、残り二七艘がほぼ残りの漁師数に一致する。 彼らは個別に釣り漁などをしていた。

六・七・八・九月は底引網、また秋に捕れるタイの秋漕網漁の操業期間である。

二種の漁法で合せて三三艘一四五人が従事していたことになる。

この時期は島での農耕も忙しい時期であった。島では男は漁労、女は農耕という分業がなりたっていたようだが、女が網の糸こしらえを手伝うと同様、農繁期には男も取入を手伝った。

八・九・十月は鰯網、がぜ網操業である。この二種で四四艘二〇四人、さらに一人で行う手繰網五〇艘がある。

とすると、島の船数・人数を越えてしまう。また、八・九月は鰯網や秋漕網の操業期でもあった。

これは魚の回遊の具合により使い分けて操業していたということである。 |

|

十一・十二・一・二月の寒期は海鼠(なめこ)漁とメバル釣りである。

比較的漁閑期ともいえ、他国の漁師に漁船もろともに雇われて出漁していたようである。宝永期ではないが、正徳五(一七一五)年十二月には船三二艘で宇和(うわ、愛媛県)、佐伯(大分県)、和泉国、摂津国、九州方面に雇われて出ていたという記事がみえる。

周防(すほう)国安下浦の漁業年中行事

周防国大島(屋代島)安下浦(山口県橘町)は漁業を専業とした浦である。

表3は嘉永四(一八五一)年「安下浦年中行事」から漁法とその操業期間を示した((日本農書全集58漁業止農山漁村文化協会、一九九五年)。

以下、ここにみえる漁法について簡単にのべる。

こち網は五智(ごち)網という鯛網である。一艘に四人乗り、操業を指揮する船頭のほか、網綱を曳くモテシとかワカイシ、炊事役のワキノマノヒトなどの役割りがあった。

地手繰(じてぐり)は陸地に近い海域で操業する手繰網漁法でコチ、イカ、アナゴ、タコ、コエビ、キスゴなどを捕獲した。

この二種類はほとんど年中操業している。

練網・二艘練網は手繰網の一種であり、右の二種の網にくらべて広範囲の海域で操業した。

練網は北は岩国藩領まで出漁した。南の松山藩・大洲藩領での操業では入漁許可の鑑札を得ている。

メバル、タナゴ、チヌを捕獲した。二艘練網は練網より大きな網を二艘の漁船で引き、さらに別の一艘には網子が乗船してその操業を手伝った。

ボラ、コノシロ、チヌが中心であった。

沖手繰は地手繰よりやや大きい網でハゼ、イカ、ホシザメ、カナガシラ、ハモ、ナマコ、エイなどを捕獲した。鮎子網は主としてアイゴを捕獲する漁法である。 |

|

ちぬ縄は藻場で行う延縄(はえなわ)釣り漁で一艘につき四本の延縄を流した。

延縄は一本約五〇〇尋(ひろ)で約六尋間隔で枝釣糸をつけている。

めばる釣・すずき釣はコエビをえさにして釣った。

回遊魚であるイワシ・コイワシを捕獲する漁法は、夏網・鰯網・四反立網・後懸網・冬網などである。

特に六月からはじまる鰯網は浦をあげて操業した。こち網・練網・手繰網の漁師たちも鰯網漁の網子として雇われた。

鰯網は四艘二五人で操業する網代組を編成し、組々が網代利用する順番を毎年六月一日に村役人宅できめている。

秋分の日すぎが鰯網の最高潮に達し、その頃から十月末日まで定められた順番で網を引いた。

イワシが群遊する姿は魚見山という島の高い位置で探し、そこから船に知らせて網をあやつった。

以上のように嘉永期の安下浦では一七種の漁法があった。この中でも特に鰯網漁は同浦漁業の基幹漁法であった。

鰯網で捕獲したイワシはすぐに浜辺で五~七日干して干鰯とした。

生イワシー斗三升人り桶一〇〇杯を千すのに一日に一・五人の人夫が必要だった。天保の頃は年間約一万俵も生産しており、そこから得られる漁獲代銀は全収穫の約四六パ-セントにあたった(『防長風土注進案』)。

冬網や四反立網で捕れたコイワシはすぐに煮干(にぼし、当地ではイリコという)にした。一人で一日二〇桶分つくった。

鰯網やそのほかの網道具は安芸国呉(くれ)浦や阿賀(あが)浦(ともに広島県呉市)から仕入れた。

練網などの小さい網は地元でからむしを仕入れて糸を調えて網を編んだ。

3 広域な活動と交流 top

各地に寄留する漁民

近世中期以降、安芸国能地(のうじ)浦(広島県三原市)や二窓(ふたまど)浦(同竹原市)の漁師は、瀬戸内海の各地に出職するさいに『浮鯛抄』(うきだいしょう)を携行して操業していた。

年間の大部分を家船(えぶね)を住居とし、家族連れで諸海域へ出漁し、漁獲物は出漁先周辺の農村に売りながら生活していた。

彼らはやがて出漁先へ定住するようになるけれども、人別は出身地に把握されていた。

その「人別帳」によると、寄留地は瀬戸内海諸地域の一〇〇ヵ村にも及んでいる(前掲、河岡武春『海の民』)。

『浮鯛抄』とは、神功(じんぐう)皇后が三韓出兵の時、能地沖において神酒を海中にそそいだところタイが浮いてきたという『日本書紀』の伝承と結びつけた浦の由緒を語った資料である。 |

図57 「浮鯛抄」

|

従来は、この『浮鯛抄』を所持していることによって、古代中世以来各地を「自由」に漂海していた根拠とされていた。

ところが、この由緒を語り始めたのは十八世紀中期以降であることから、『浮鯛抄』所持=古代中世の系譜を引く「漂海民」という説は成立たないという(小川徹太郎「『浮鯛抄』物語」『中世の風景を読む6 内海を躍動する海の民』新人物往来社、一九九五年)。

延宝七(一六七九)年七月、小豆島土庄村で、「『他国小てぐり』がこれまで入漁料を支払ってやってきている。

今後は我々が入漁料と同額を支払うから、『他国小てぐり』は禁正してほしい」という趣旨の願書がみえる(『香川県史10』近世史料Ⅱ、一九八七年)。

「他国てぐり」とは安芸国二窓浦の漁民のことであり、二窓漁民は天和三(一六八二)年まで備前国児島郡出井村(玉野市)に小屋を建て、そこを拠点に直島や小豆島に運上銀を支払い、漁業札を得て手繰網を操業していた(瀬戸内海歴史民俗資料館所蔵三宅家文書)。

寄留地域で操業する場合、その地域での漁業権を取得する手続きを行っていたのである。

けっして「自由」な漂海民ではなかった。 「人別帳」によると、能地・二窓の漁民が瀬戸内海各地に出漁し、寄留が本格的に展開し始めたのは、十八世紀初頭からであった。

これは実は江戸幕府の中国への輸出海産物である煎海鼠(いりこ)の原料のナマコの捕獲と関係があった。

幕府は全国の浦々に煎海鼠生産を課してそれを廉価で買い上げた。課せられた浦は能地などの浦からの入漁を許す代わりに割りあてられたナマコを捕獲させた。

そのような事情の積重ねで能地・二窓浦が瀬戸内海各地に寄留地がひろがったという(小川徹太郎「近世瀬戸内の出職漁師-能地・二窓東組の『人別帳』からI」『列島の文化史』6、日本エディタ・スクール出版部、一九八九年)。 |

図58 海鼠(なまこ)漁(「日本山海名産図会」)

|

旅網・イケフネ・テグス

先にみた安下浦のこち網は、一月には安下浦沖合いが主たる漁場だったが、三月になると讚岐国高松藩領まで出漁し、漁獲物はすべて引田(谷川県引田町)の魚問屋で売りさばいていた。

八十八夜頃までそれが続いた。

松前浜(愛媛県松前町)には播磨国高砂(たかさご)浦(兵庫県高砂市)から旅網(たびあみ)が入漁しており、享保九(一七二四)年に地元漁民が拒否している記事がみえる。

備前国日生(ひなせ)浦(岡山県日生町)は、安政元(一八五四)年に鰆(さわら)流網を燧(ひうち)灘へ、また慶応二(一八六六)年には一五〇艘の打瀬網を今治沖へ出漁していた。

防与諸島の由利島近辺には、安芸国蒲刈(かまがり)、伊予国岩城(いわぎ)島、備中国白石島、讚岐国伊吹島から鰯網が寄って来ていた(以上、『愛媛県史』地誌Ⅱ、一九八六年)。

備前国下津井浦(岡山県倉敷市)の漁民は、明治初年の「漁業慣行取調書」によると、釣り漁・延縄漁やタイ・サワラの流網を、東は紀伊・摂津国から西は筑前・豊後国まで出漁していた(『瀬戸内海研究』第四巻、国書刊行会、一九八二年復刻)。 |

図59 鰆(さわら)漁網図((日本山海名産図会J)

|

102-51()

これは特異な例ではない。自村で占有利用する漁場に参加しない漁業は瀬戸内海全域の入会漁場に出没している。

このように居住地から遠く離れた海域で操業して捕獲した魚は、それぞれの漁場近くの魚市に降ろすか、漁船のところにやってきた出買船に販売するか、イケフネ(生け簀船)で新鮮な状態で市場へ運搬していた。

製氷技術を持たない当時の漁業では、イケフネ以外は漁場から距離にして六キロ以内の魚市場に下ろすしかなかったという(山口徹氏談)。

備中真鍋島では明治初年にはイケフネで大坂や堺へ、出買船は讃岐の丸亀や備中笠岡、備後の鞆(とも、広島県福山市)に運搬していた(アチック・ミューゼアム編『瀬戸内海島嶼巡訪日記』 一九四〇年、『日本常民生活資料叢書』第二一巻、一九七三年、三一書居、所収)。

延宝年間(一六七三~八〇)には真鍋島には一一艘のイケフネがあった。

そのうち二艘は庄屋伝右衛門の所持で、これは江戸までタイを運んでいた。

一艘でタイ一○○○匹前後を積み、一年間で一、二度往復している。一度の販売で金四〇両ほどの売上げがあった。

当時の村高六八石余と比較すると、タイの販売額は島での農耕による収穫のおよそ一〇倍に相当した。

ところが、天和元(一六八一)年七月、真鍋島のイケフネは、江戸へむかう途中に紀州熊野沖で五艘は行方不明、四艘が破損するという遭難をしてしまった。

そこで以後は大坂や福山への販売に転換している(定兼学「漁村の日々――瀬戸内・真鍋島――」『日本の近世8 村の生活文化』中央公論社、一九九二年)。

一本釣りの釣り糸にテグスを使用することが始まったのは近世中期からである。

以前は藤カズラ、絹糸、麻糸だったが、テグスはこれらよりはるかに強靭な釣り糸となった。

テグスは、長崎を通じて輸入された漢方薬の包装用の紐に用いられていた中国産の野生の楓蚕(ふうさん)からとったものである。

このテグスを瀬戸内海全域に伝えたのは阿波国鳴門堂浦の漁民である。

堂浦漁民はカンコ船という独自の小船で魚を追って土佐や紀州、瀬戸内海一円から九州西北あたりまで旅漁に出かけた。

行く先々で抜群の威力を発揮するテグス釣りを行い、食料などと交換にテグスを分け与えた。

近世後期になると、釣りの旅漁だけででなくテグスを専門的に行商する集団となって内海を縦横に移動している。

文久年間(一八六一~六三)には堂浦には一五軒のテグス行商がいた(高橋克夫「文化伝播と海上交通」『歴史公論』 一〇二号、一九八四年)。

周防国沖家室島は近世期は一本釣り専門の漁浦であったが、これは貞享三(一六八六)年頃に堂浦から伝来したものである(『東和町誌』各論緇第三巻漁業誌、一九八六年)。

4 頻発する漁業紛争 top

国境の島

近世期の国名は律令時代以来の名称が引続いて使われている。

しかし、国境は近世期にいたるまでに微妙に変化している。

たとえば、讃岐の小豆島や備中の連(つら)島は、中世のある時期まで備前国であった。

近世になると幕藩国家のきめ細かな支配浸透と境界近辺住民の生産活動の展開から生じる境界争いによって、国境が明確になった。

104()

特に、境界領域に海がある場合は、ある島と島との間とかその島を分割する形で、島が境界の基準になっている。

国境の島が問題になるのは、多くの場合その近辺の漁場利用をめぐる争いが関係していた。

正保三(一六四六)年、備前国と播磨国との境界は岡山藩と赤穂藩役人立ち会いで取揚島が二分された。

伊予国弓削島に属する百貫島は、天保期に伊予国今治藩と備後国福山藩が帰属を争った。

甲(かぶと)島は広島藩と岩国藩とに分割されている。

大館場(おおたてば)島(愛媛県中島町)が松山藩領と確定したのも漁場問題と関係がある。

備前国と讃岐国との境界では、以下の三事例がある。

(1)慶長期(一五九六~一六一五)に塩飽諸島のうち、六口(むくち)・松・釜島のみが備前頸と定められた。

(2)石島(いしま、井島)は元禄三(一六九〇)年の幕府裁許で讃岐国直島(なおしま)分とされたが、再紛の結果同十五年に北半分が備前領となった。

(3)大槌島が享保十七(一七三二)年の幕府裁許で讃岐と備前の折半となった。

(1)では備前国下津井浦の眼前の海が讃岐国となったため、下津井漁民の主たる操業漁場が他国である塩飽諸島海域となってしまった。

そこで、下津井漁民の入漁をめぐり、近世・近代を通じて紛争が絶えなかった。

(2)は両国間のハタゴノ瀬というイカナゴ・ニペ・マナガツオ・クラゲの好漁場をめぐる紛争であった。 |

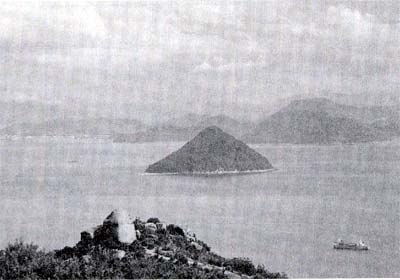

図60 大槌島

|

ハタゴノ瀬には安芸国二窓浦の漁民が直島の漁業札を持って入漁していた。

それを備前国胸上村漁民が札と網を取上げたことから紛争となった。

元禄三年に一度裁許が下ったのであるが、元禄十年の幕府による国絵図改定作業から再燃し、岡山藩の幕閣に対する働きかけが功を奏して、島が折半された。

今日岡山県側は石島、香川県側は井島と記す。

(3)は大槌島から東に延びた浅瀬の大曾瀬(おおそのせ)の争奪紛争である。

備前の日比(ひび)・向(むかい)日比・利生村と讃岐国香西浦の漁民は、大曾瀬を自漁場とするために、大槌島が自国であると主張した。

大槌島が自国ならその「地先」である大曾瀬もおのずから自国といえるからである。

紛争は江戸訴訟におよび、大槌島の帰属は南北に二分された。それに伴い大曾瀬の漁場も南北に分けられた。

大曾瀬は鯛(たい)網と鰆(さわら)網の好漁場であった。

備中国笠岡諸島の鰯網漁業協定

宝永三(一七〇六)年六月十二日、笠岡諸島南端の飛島(ひしま)辺の海域では真鍋島が鰯網六帖ほかを合せて一八帖、神島外浦が鰯網三帖、北木島・飛島より鰯網各一帖の計二三帖、船数にして一〇〇艘弱が集中して操業していた。

この時、神島外浦の鰯網を真鍋島の者が破ったことから紛争が始まった。

紛争は網の破断事件にとどまらず、真鍋島と神島外浦・神島内浦・白石島・北木島との全面的な争いに発展した。

各島はそれぞれ、役負担の状況やこれまでの漁業慣例、自村の事情などをのべて、自分たちが漁場を利用する正当性を主張している。

特に白石・北木島は、島の大部分が山畑で生産力が低いのでイワシを肥料として投入しないと農耕が不可能であるとのべている。

翌年九月幕府役人から次のような裁定が下った。

(1)関係諸浦の漁船数を神島外浦は一二三艘、同内浦八一艘(この二浦は同年四月の裁定)、白石島二五艘、北木島三七艘、真鍋島八五艘として、それ以上増やさないことにする。 |

図61 真鍋島とその周辺図(『備中真鍋島の史料』より)

|

(2)これまで真鍋島が操業してきた海域での鰯網の一番引きをほかの島々と隔日にする。

(3)ほかの島々は、真鍋島および枝島のハブ島・六島海域以外では勝手次第に一番引きをすることができる、というものである。

一般に漁業協定は、漁場をどこそこの岬からどこそこの山への見通しの線を境にするといった、(a)場所内決定や、(b)漁法の制限、(c)漁船の決定、(d)漁船数の制限が問題になった。この真鍋島海域の鰯網の漁業協定はその条件をみたす典型的なものである。

当時の真鍋島は鯛網中心から鰯網が主流になりつつあっだので、この協定によって、真鍋島の鰯網は、近隣諸島からの入漁を一定の排除をして独占することができたものと歴史的には評価できる。

ところが、この協定は当事者同士の合意によるものではなく、領主の裁定という上からの命令だったので現地の漁業の実態にそぐわない点があった。

当時の鰯網漁業は、網が大きいので潮流のはやいときは操業できず、一日に一、二度しかチャンスがなかった。

そこで鰯が群集する場所に三、四日前から船を出して待機して操業するという方法であった。

それにもかかわらず、隔日に操業するという裁定は実に不便であった。

さらにやっかいなことに、真鍋島はこの紛争のために幕府役人への賄賂(わいろ)が大きな借銀として残ってしまった。

と同時に操業船数の上限を定められたことによって、新たに漁業をすることができなくなり、耕地が少なく、あふれた島民にとっては出稼ぎへの道しか残らない状況となった。

真鍋島漁業全体からみるとその発展に大きな足かせとなる協定でもあったのである(『備中真鍋島の史料』二巻)。

漁場利用の根拠

漁業紛争がおこったとき、それぞれの漁村は自己の正当性を主張する。

その最も多い理由は、自分たちが以前から操業していたという慣例の主張である。

次にするのは領主による保証があるかないかである。

別の言葉でいえば、領主への負担をしている浦の漁民であるということを説明するのである。

その第一が水主(かこ)役の負担である。岡山藩では水主役を負担する浦を加子浦と記した。

108()

加子浦は役負担しない浦に優先して漁場を占有利用している。

萩藩では立浦という。先にみた安下浦は立浦であった。それに対して近隣諸浦は端浦(はうら)という。

安下浦の他国網禁漁区域内にあった端浦の沖家室島では、元禄十四(一七〇一)年にネズミが大発生して食料にも事欠いたことがある。

そこで沖家室島では他国網に入漁してもらって入漁料を得ようとしたのであるが、これには立浦の安下浦の許可が必要で、安下浦は五年にかぎって許可することにしている。

第二に漁業税の負担である。漁業税は原則として小物成(浮役)であり、

(1)海高とか海上石などといって、漁場を石高付けしたもの、

(2)生産手段である漁船を対象としたもの、

(3)網などの漁業手段を対象としたもの、

(4)漁獲物とその流通を対象としたもの、

(5)直接漁業者を対象としたものがあった。

直島の延宝五年の「万小物成」(よろずこもりなり)によると、釣船運上四三匁、真鰹(まなかつお)運上は船一艘に付き真鰹五枚ずつとしてその値段から九二匁二厘、繰網運上六〇匁、イカナゴ網二二〇匁、コキ網一貫五〇匁、釣小網に出る者一日一人につき銀二分として釣小網運上を一三八匁八分という漁業税が課せられていた。

漁法によってそれぞれ異なった漁業税であった。

先にみた備前と讃岐の国境で問題になった大槌島の帰属を主張するさいに、水主役や漁業税負担に加えて、次のような点を備前の児島郡日比村はのべている。

列挙すると、大槌島は、

(1)検地帳に記載がある。

(2)国絵図に記載がある。

(3)備前の狼煙場となった。

(4)雨乞いの祈祷場となった。

(5)海難救助をした海域である。

(6)讃岐本土より備前本土に近い。

(7)諸国の回船も「備前之槌山」と呼んでいる、などである。

このようにして確保した特定の漁村が占有利用する海域に、他村の者が割りこんで漁業を行う場合には現地の漁村に入漁代金を支払うとか領主に漁業税を上納しなけらばならなかった。

それは漁村間の契約にもとづくものや、漁村と漁民個人、漁民間との契約の場合があった。

それぞれはしかるべき根拠をもっている。瀬戸内海海域をざっと一瞥すれば、諸海域を諸漁村が様々な漁法でもって、四季折々入り乱れて操業していたのである。

廻船と航路 top

5 北前船が寄る

瀬戸内の港町

下津井(しもつい)、鞆(とも)、尾道……、瀬戸内海中部には何か懐かしい響きのする港町が点々と連なっている。

かっての繁栄を伝える古い街並みや倉庫群が、今では町裏となった通りにひっそりと佇み、むしろ観光や海産物加工などで知られることのほうが多くなった。

瀬戸内の港町には、尾道や鞆のように中世以来の古い伝統を持つ港町がある一方、江戸時代になって繁栄を迎えた御手洗(みたらい)、鹿老渡(かろうと)などというところもある。

倉橋島の鹿老渡は、享保十五(一七三〇)年に初めて人々が移り住んだところで、寄港する帆船を相手に「風呂桶一つ持っていても楽に暮らしていける」といわれたほどであった(「海村の変貌過程」『宮本常一著作集』四、末来社、一九六九年)。

ただし、このようににわかに繁栄を迎えた港町の多くは、帆船時代の終りと共に急激に衰退していく。

110()

ここでは廻船の活動・航路の推移などと合せて港町の暮らしや盛衰のありさまをたどってみることにしたい。

|

図62 地乗り・沖乗りの航路と港町

|

地乗りと沖乗り

中部瀬戸内を東西に結ぶ航路は、中世までは陸地沿いの「地乗(じの)り」が主流であった。

その伝統は江戸時代に入ってもつづき、公定の航路としては、鞆を出て船上阿伏兎(あぶと)観音を拝し、布刈(めかり)瀬戸を抜け、忠海(ただのうみ)沖から蒲刈(かまがり)三之瀬~(鹿老渡)~津和地(つわじ)~上関(かみのせき)へと往来するコースが設定されていた(『改正日本船路細見記』「芸州灘の地乗り」)。

代表的な事例をあげれば、江戸時代を通じて最大の通行であった朝鮮通信使の船団の場合がある。

図62に示した北側の航路がこれにあたる。

これに対して図62の南側の航路が江戸時代になってしだいに用いられ始めた「沖乗り」航路で、鞆から弓削(ゆげ)瀬戸へ入り、岩城(いわぎ)~鼻栗(はなぐり)~御手洗~(鹿老渡)~津和地~上関へと往来するものである(『同』「伊予路沖乗り」)。

それまで櫓漕ぎが主流であったのに対して、木綿帆を用いることで帆走能力が向上し、一気に沖合いをすすむことも可能となった。

新しい港町の生成と繁栄はこの「沖乗り」の発達によるところが大きい。

もちろん四国沿岸側の航路もあったが、今治沖の来島(くるしま)海峡や、船折(ふなおり)瀬戸(大島・伯方島間)は、潮流が早いだけでなく複雑な動きをするので通過することが容曷でなかった。

選ばれた鼻栗瀬戸(大三島・伯方(はかた)島間)も途中で屈曲した川のように狭い海峡で、ここを通過する三原~今治フェリーの船員によれば両岸からミカンの花の香りがただよってくるほどであったという(架橋により一九九九年五月廃止)。

これらをいずれも難所として避ける場合は、「地乗り」の途中で忠海沖から御手洗へ出る折衷コースを取ったが、「三里余も海上遠く」なるとして結局文化十三(一八一六)年頃には鼻栗瀬戸通過が主流になっていたのである(『岩城村誌』上、史付言一、一九八六年)。 |

図63 鼻栗瀬戸から多々羅大橋をのぞむ

|

西廻り航路の発達

ところで、「沖乗り」を行うようになった背景には海上輸送量の飛躍的増大があった。

鎖国体制下の江戸時代、幕府や大名の財政は、その領地で取立てた年貢米を大坂や江戸に運んで売却することで成り立っていた。

寛文十二(一六七二)年、河村瑞賢(ずいけん)によって酒田から下関をまわって大坂・江戸を結ぶ西廻り航路が整備され、これ以後西国だけでなく東北・北陸地域からも続々と年貢米を積んだ廻船が瀬戸内にやってくるようになる。

やがて年貢米だけでなく各地の様々な特産品も大坂に集まり、大坂から菱垣(ひがき)廻船や樽(たる)廻船で江戸に回送されるという構造ができあかっていく。

この時期の北国幕領の年貢米輸送を担当したのは、主として讃岐塩飽(しわく)、備前日比(ひび)、摂津伝法(でんぽう)などの廻船であった。

備前下津井周辺の人々の他国行き願いを書き留めた元禄年間の史料には、加子(水夫)として塩飽諸島の廻船に雇われ、出羽・越後・越中などに出かけている事例がたくさん記録されている(荻野家文書、『岡山県史』二一巻、一九八六年)。

塩飽の廻船は幕府御用船として寛文から元禄にかけて栄え、たとえば延宝三(一六七五)年には塩飽諸島のうち牛島だけでも合計七五艘・四万八七五〇石積みを数えたが、そののち幕府の政策もあって特権的地位を失い衰退にむかったという(柚木学『近世海運史の研究』法政大学出版局、一九七九年)。

江戸時代前期は、このように幕府・諸藩の年貢米輸送に代表されるいわゆる領主的流通が中心とされるが、やかで後期には広範な商品生産の展開を背景とした商品流通のうねりが押し寄せてくる。

たとえば、畿内・瀬戸内地域に広がる棉作地帯では大量の魚肥(ぎょひ)を必要とし、従来の干鰯(ほしか)のほかに北海道産ニシンの〆粕(しめかす)などが求められた。

初夏、あるいは秋に蝦夷(えぞ)地の産物を積んで西廻り航路を瀬戸内にやってきた北前船は、船頭の裁量で積み荷の米・ニシン・数の子・〆粕・昆布などを各地で売却し、大坂でひと冬越したのち翌年春には、逆に大坂周辺あるいは瀬戸内各地の塩・砂糖・紙・木綿・古手(ふるて)・甘藷(かんしょ)などの産物を積んで北国にむかう(牧野隆信『北前船の研究』法政大学出版局、一九八九年)。

また大坂・瀬戸内各所の廻船も北国・蝦夷地とを結ぶ交易に進出していく。

もちろん九州・中四国と大坂を結ぶ廻船もよりいっそう盛んに往来し、大坂で用いる薪さえ日向(ひゅうが)から積み登せるありさまであった。

新しい港町の繁栄と衰退

安芸の御手洗(みたらい)は、このような西廻り航路、「沖乗り」航路の発達によって形成された潮待ち風待ちの典型的な港町である。

安芸国大崎下島の大長(おおちょう)村(広島県豊町)と伊予国岡村島(愛媛県関前村)との間の波静かな水道を利用し、大長村の一角に家を建てる許可を得たのは寛文六(一六六六)年で、それが港町御手洗の始まりであった。

ここには、大長村はもちろん周辺の地域から人々が移り住み、次々と埋め立てによって街並がひろげられた。

ケンペルの『江戸参府紀行』には、すでに元禄四(一六九一)年の段階で著名な港であったこと、また翌年二度目の参府では停泊中の船に遊女を乗せて漕ぎ着ける小船(オチョロ船)の存在を記している。 |

図64 御手洗港(対岸は岡村島)

|

闘発当初は、にわかに集まり始めた諸廻船に薪・水・食料などを供給する前売が中心であったと思われるが、やがて廻船と廻船との間の積荷の売買を仲介し、場合によっては積荷を買受けて倉庫に収め、みずから高値を待って売却するという中継的商業が展開する。

114()

ここでは北前船が積んできた北国からの米穀類を大量に買いつけているが、周辺の消費地へ送るのは一部で、その多くを再び他国に売却し利ざやを得るものであった(後藤陽一編『瀬戸内御手洗港の歴史』御手洗史編纂委員会、一九六二年。『豊町史』本文編、二〇〇〇年。以下の引用資料は『豊町史』資料編、一九九三年による)。

かくして文政二(一八一九)年には「内・外湊にて、風波の砌(みぎり)、何百艘船繋ぎ仕り候ても差し閊(つか)え」ない「中国第一之湊」を自負するにいたる(「大長村・御手洗町国郡志御編集下調べ書出し帳」)。

町の人口も、明和五(一七六八)年五三七人から、天明三(一七八三)年一一九〇人、享和元(一八〇一)年一五七〇人へと急増している。

しかしながら、後背地を持たない中継的商業は、流通の構造的変化によって大きな打撃を受ける。

一八八一(明治十四)年の「西南諸港報告書」によると、御手洗港は巨艦が停泊でき風波を避けるのにも良く、

「日本型船舶ハ潮ノ干満ヲ問ハズ直ニ埠頭ニ横へ貨物ノ揚卸ニ艀船ヲ要セス」と賞賛しながらも、

「此港若シ陸地ニ接続セハ一大繁栄ヲ期スヘキニ、惜カナー孤島ニシテ、地産少ク又輸入物品ノ需用僅少ニシテ、徒ニ日本形商船碇泊ノトキ多少ノ貨物ヲ購入シ近傍ニ転売スルノミ」と、商況の衰えを観察している(『明治前期産業発達史資料』第三集、明治文献資刻刊行会、一九五九年)。

類似の傾向は周防上関・室津などにも指摘できる。

同じように中継的商業に従事していたはずの尾道や鞆が、後背地を持つことでなおも盛んに物資の移出入を行っていることと好対照をなしている。

帆船時代の終焉を待たずしてすでに瀬戸内の中継的商業は衰退に入っていたのではなかろうか。

小型廻船と「生活圏」の形成

幕末期には、民衆の生活と商品生産・流通が日常的な次元で結びつき、よりきめ細やかな流通網が形成されつつあった。

御手洗港からは目と鼻の先にあたる忠海港(竹原市)の問屋、浜胡屋と江戸屋には幕末・維新期の客船帳が残されている。

その取引港・得意船数・交易品目などを分析された豊田寛三氏は、忠海港と芸予叢島(そうとう)島嶼部および東予中予地域との間に日用品の交易を行う「生活圏」が形成されていること、豊後との関係においても佐賀関半島以北についてはそれに近い関係を想定されている(「幕末・維新期の九州廻船と安芸忠海港」、柚木学編『九州本上交通史』日本水上交通史論集第五巻、文献出版、一九九三年、など)。

ちなみに浜胡(はまえびす)屋には五〇三八艘、江戸屋には六六九三艘の得意船記載があるが、双方合せて一〇〇〇艘以上になるのが伊予・讃岐・安芸の船で、五〇〇艘以上は周防・長門・豊後の船である。

このような状態は何も忠海港にかぎったことではなく、後背地を持つあちこちの港が網の目状に結ばれ、豊後を含む瀬戸内西部に一つの地域交易圏を想定することも可能であろう。

そしてそれらの港を結ぶ船はむしろ小型の廻船であった。

大崎下島沖友の藤本屋長栄丸のごとく千石船で石炭の買積みや領主米の運賃積みを行うような例ももちろん続いているが(脇坂昭夫「近世後期瀬戸内海における廻船業」『瀬戸内海地域史研究』第五輯、文献出版、一九九四年、再録)、倉橋島釣士田(りょうしだ)のようにこの時期すべて三反帆(灘帆六、七反で船員三名程度)の船に特化し、のちの機帆船の村の萌芽がみられる場合もあった。

たとえていえば、帆船時代における「宅配便」段階に入ったということであろうか。

116()

港町と遊女

ところで、主要な港町にはほとんど例外なく遊女屋があった。

港町の商売は廻船がたくさん集まって成立する稼業であり、また遊女屋の売上げそのものが町の経済や財政を支える重要な柱でもある。

御手洗の場合も、町の成立と共にその活動が始まり、江戸時代後半にはつねに一〇〇名程度の遊女がいて町人口の二割から一割を占めていた。

文政九(一八二六)年の他国金銀総収入のうち、遊女・芸子たちが稼いだ銀高は一二五貫余(遊女屋とこれを折半)にのぼり、町全体のほぼ一割にもあたる(「他国商事正金銀出入差引人別書出帳」)。

御手洗の遊女屋は他地域から「船後家」(ふなごけ)の商売で通って来るうちに居着いたという伝承を持つが(「御手洗町町用覚」)、そのうち若胡屋(わかえびすや)は上関(山口県上関町)との関係が深く、当主利左衛門の弟孫右衛門は上関で没したという(「若胡屋過去帳」)。 |

図65 上関若胡屋孫右衛門の墓(左)と

御手洗若胡屋利左衛門の墓(夫婦墓)

|

このたび上関町の安田和幸氏・井上美登里氏のご案内で阿弥陀寺の墓地を訪ね、「享保九甲辰天八月二十四日、俗名若胡屋孫右衛門」と刻した墓石を確認することができた。

阿弥陀や大日如来をいただく墓塔の様式も御手洗若胡屋のそれと共通する。

上関の遊女屋金子屋の墓塔もよく似ている。船に女性を乗せて各地の港を訪ね、商売がうまくいくところに居着くやり方はほかの港町でもみられる。

あちこちの港町にすばやく遊女屋が成立するわけである。

また、港町の祭礼は遊女が主人公であった。

上関では阿弥陀寺弁天の「女歌舞伎」があり、御手洗蛭子(えびす)神社祭礼では遊女が乗込んだ壇尻(だんじり)を練り廻したという。

御手洗の住吉神社は大坂の豪商鴻池が寄進したものであるが、その玉垣には寄進した遊女たちの名も刻まれている。

一見華やかな遊女たちの暮らしであるが、若胡屋には、お歯黒がうまく着かないおいらんが、世話をする禿(かむろ)を死なせてしまい、回向(えこう)のため四国廻国に出る悲劇的伝説を伝える。肉親や家の犠牲として売られてきた彼女たちの中には、誘拐されてきた場合さえあった。

倉橋島の鹿老渡(広島県倉橋町)にも二、三軒の遊女屋がいてそれぞれ十数名の女性を抱えていた。

幕末の慶応元(一八六五)年三月、広島から二人の娘が鹿老渡に連れてこられた。

一人は、六年間給金九両二分で抱えられ、「花之丞」という源氏名をつけられる。

もう一人も六年間八両で抱えられ「きく」に改められたが、早くも閏五月に下関今浦へ「棚替」(たながえ)させられている。

六月になって娘たちを連れてきた広島の元助という男が別件で逮捕された。

元助は、広島城下へ奉公させると欺いて二人を内陸部から連れ出し、給金もすべて横領したことを白状したという。

藩の命令で二人を故郷に戻すことになったが、「きく」は下関から連れ戻さなければならない。

118()

調べてみると鹿老渡で最初に「きく」を抱えたのは女性で、実は彼女も母親の病気のために身売りし、やっと年季が明け、馴染みの援助でこの商売を始めたばかりであった(野村幸利文書、慶応元年「御用書付控」)。

遊女たちの境遇は、前借り給銀と引替えに差し出す茶屋奉公人請状の内容通りで、年季の間はいかなる事情があっても勤めを逃れることはできず、主人の考え一つでいつどこへ移されても、またどこでどのような病気で果てようとも、何ら異議を唱えられないものであった。

港町の繁栄はこのような犠牲のうえに成り立っており、江戸時代の厳しい暮らしの一断面を伝えている。

6 異邦人が行く top

朝鮮通信使の来航

鎖国体制のもとではあったが、瀬戸内海はまた様々な異国の人々が通過していった。

長崎オランダ商館長や琉球国王使節、さらには朝鮮通信使、また幕末には欧米列強の軍艦と戦闘になったこともある。

地域の人々はこれらをどう迎えたのであろうか。特に朝鮮通信使については近年注目されることが多い。

各地の歴史発掘への努力も併せて紹介してみたい。

江戸時代の前半期では、やはり朝鮮通信使が最大の通行であった。

来日した通信使は二一回を数え、最後の文化八(一八一一)年度を除き、いずれも瀬戸内海を航行して大坂で川船に乗換え、淀に上陸して江戸にむかった(元和三年度は京都まで)。

通信使の目的・性格については、その初期において両国の意図に大きな隔たりがあったが、関係の安定化に伴い明暦元(一六五五)年以降はおおむね新将軍就任の祝賀を目的とするようになり、やがてその規模や構成も定まった(三宅英利『近世日朝関係史の研究)文献出版、一九八六年)。

通信使の構成員は最大五〇〇名程度で、正使・副使・従事官の船各一艘と卜船(ぼくせん、供船)三艘の計六艘で船団を組み、対馬からは宗氏が随行する。

これを迎える沿海の諸藩でも、それぞれ宿泊施設や食料の提供、船や水夫を動員した護送に総力をあげ、大小数百艘の船団が内海を埋め尽くすことになる。

上陸する場所と接待の担当はほぼきまっており、瀬戸内海では、長門赤間関・周防上関-萩藩、安芸蒲刈-広島藩、備後鞆-福山藩、備前牛窓-岡山藩、播磨室津-姫路藩、摂津兵庫-尼崎藩などである。

通信使寄港の海駅を訪ねて

萩藩の場合は、赤間関(下関市)と上関についてそれぞれ長府藩と岩国藩が応接に加わり、本藩と微妙な鞘あてを演じることもあった。

上関は、今もかっての面影を伝える街並みが残り(谷沢明『瀬戸内の街並み』末来社、一九九一年)、延享度の「上之関御茶屋仕構図」(岩国徴古館蔵)や「朝鮮通信使上関来航図」(超専寺蔵)と照らしあわせながら、通信使一行が休泊した御茶屋跡や阿弥陀寺などを訪ねることができる。

また、古文書解読の会によって岩国藩の通信使関係資料が続々と翻刻され、上関御番所の建物が移建修築されるなどの成果も上っている。

蒲刈(広島県下蒲刈町)では三之瀬港の雁木や御茶屋跡があり、「御馳走一番館」には町の文化財保護委員長柴村敬次郎氏らの努力によって通信使船の模型や饗応料理の復元など諸資料が展示された。 |

図66 上関海峡

|

120()

また下蒲刈町と呉市は、共同して同市入船山(いりふねやま)記念館所蔵の手島文書を翻刻し『広島藩・朝鮮通信使来聘記』(解説頼祺一、一九九〇年)の大著を刊行している。

鞆(福山市)は、正徳度の従事官李邦彦がその宿舎福禅寺対潮楼からの景観を「日東第一形勝」と賞賛したことで著名である。

歴代の通信使はここの眺望を楽しみとしており、宿舎が変更された延享度の場合には大いなる不満をあらわした。

福禅寺には通信使ゆかりの文物がなお多く伝えられている。

ここでも福山市鞆の浦歴史民俗資料館を拠点に、池田一彦氏らによって町方や福山藩の通信使関係資料が逐次翻刻されている。

なおあまり知られていないが、寛政二(一七九〇)年にこの地で死去した琉球使節団の一員向生の碑が小松寺にあり、そののち訪ねた親族によって納められた「容顔如見」の扁額も現存する。

琉球使節は朝鮮通信使とはちかって沖乗り航路をとり、そのため先の御手洗にたびたび寄港している。

御手洗満舟寺の扁額は中山楽師梁光地(りょうこうち)の書をもとに栗田樗堂(ちょうどう)が奇進したものである。

現在当地の木村吉聡氏らによって関係資料の調査が精力的にすすめられている。

次に牛窓(岡山県牛窓町)も古くから栄えた港町で、『牛窓町史』資料編I(一九九六年)では、延享度に作成された御茶屋や船着場の絵図(岡山大学附属図書館池田家文庫)と街並みの復元などが紹介されている。

当初しばしば宿舎にあてられた本蓮寺には使者の漢詩が残され、また何よりも疫(やく)神社の唐子(からこ)踊りが有名で、近年では朝鮮通信使行列が盛大に行われている。

通信使らが休泊した港は、かっては有数の港町として栄えたところである。

その多くは今では静かな漁港となっている。これらの地における通信使を「想いだす」活動は、

善隣友好にとどまらず地方が直接国際社会につなかっていたことの発見であり、そのことが何かしらの勇気を私たちにも与えてくれているように思える。

さて、各地で展開された文化交流の様相については、辛基秀・仲尾宏編『大系朝鮮通信使』(全八巻、明石書店、一九九三~九六年)の刊行などの恩恵に浴することができる。

ここでは通信使を迎えた村の人々の動向と諸負担について、再び倉橋島の鹿老渡からみておきたい。

臨時の上陸、浦々の負担

宝暦十四(一七六四)年正月六日、津和地島(愛媛県中島町)を出発し、蒲刈島三之瀬をめざしていた朝鮮通信使の大船団は、折からの風雨に苦しみ、途中倉橋島(村)の一集落鹿老渡に上陸、そののち九日朝まで滞在することになった。

鹿老渡は元和三(一六一七)年にも上陸したことがあるが、その時には人家はなかった。

しかしこの時は、家々がひしめき狭いけれども豊かなところと正史趙済谷は観察している。

倉橋町役場にはこの時の関係史料が残されており、それによって概略を紹介してみたい(佐竹昭「宝暦十四年朝鮮通信使の鹿老渡上陸をめぐって」『広島大学総合科学部紀要Ⅰ地域文化研究』第二一巻、一九九五年)。

まず上陸がきまると、ただちに浜辺の掃除、足場の準備、宿所となる民家の諸道具取りのけ、さらに倉橋島の中心的集落本浦から畳・屏風・火鉢、薪炭・米味噌の廻送を行う。

鹿老渡の民家はほとんどすべて宿所にあてられ、住民は家を明け渡し、替わりに周辺集落から応援に駆けつけた人々が宿亭主となり、世話をする人夫なども割りあてられた。

宿一軒ごとに釜一個・鍋二個・まな板一個が配置されるなど、鹿老渡は本来使節の上陸するところではなかったにもかかわらず、その準備をしていたことがうかがわれる。

122()

最ものちに帰路に備えて雪隠(せっちん=便所)をつくっているので、そこまでは考えがおよばなかったらしい。

一方、窮屈な思いをしている正使だちとは別に、馬上才と典楽は遊女をよんでみたりしている。

通信使の食事は村民が提供するところではなかったが、対馬藩の通詞たちは賄いを受けており、たまたま支払いをしなかった分から、酒・タイ・カキ・ノリなどの提供を受けていたことがわかる。

経費は復路の待機分も含めて銀鉤二貫四〇〇匁で、広島藩からの支払いと安芸郡への郡割りによってまかなわれた。

宿泊は鹿老渡本来の役目ではなかったためにこのような手当がなされたものと思われる。

一方、鹿老渡への上陸とは関係なく、倉橋島(村)の水主役負担は大きなものであった。

通信使がまだ釜山を出港していない前年九月二十八日、将軍へのお土産の馬・鷹を乗せた船のために最初の水主三三名が出動、以後十月四日に二〇名、十一月十目に二〇名と追加され、彼らは藩船の漕ぎ手として働いた。

通信使が通過して鞆を出港したのが一月十二日で、その翌日、翌々日にようやくこの七三名が任務を終えている。

これ以外にも島から漕ぎ船・水船・番船、さらに狼煙を上げるために津和地島・鹿島・鹿老渡・亀ヶ首に出かける船と水主などが提供されている。

実際の出動人数などと必ずしも一致しているわけではないが、最終的な帳簿上の計算では、経費は復路も含めて米一三〇石余と銀二〇貫足らずであった。

このうち銀六貫弱は郡割りとして島の負担からはずされたが、残りはなお負債として残った。出動した水主にとっては思わぬ収入であったかもしれないが、それはほかならぬ村の負担として残るわけである。

この年は天候に恵まれず、往路通過に手間取ったことが経費の増加をもたらした原因で、通常は往復銀一〇貫程度ですんでいたらしい。

しかし、これは一村だけである。

対馬から大坂までを考えると想像を絶する負担であり、通信使をめぐって彼我ともにこのような視角からの検討も必要ではなかろうか。

黒船の来航と下関戦争

安政六(一八五九)年倉橋島本浦の船棟梁伊予屋又兵衛は、修繕を終えて帰国する油屋市郎兵衛船に便乗し伊予風早(かぜはや)柳原浦(北条市)に出かけたが、三月十七日に同地で異国船に遭遇している。

その船は長さ二〇間余・三本檣(マスト)・内輪の蒸気船であった。

翌十八日朝、柳原の人々が薩摩の異国型船かと噂していたところ、橋船を降ろして四人の異人が市郎兵衛の船に乗りこみ、通訳のオランダ人らしき人が絵図を取出して和語で「予州近辺相島と申すは何(いず)れか」と尋ね、水主(かこ)が「あの島」と指さして教えたところ磁石を立てて絵図に書きこみ、さらに興居島、延綱、四国島と次々に尋ねられた。

それには答えず何国の船かと尋ねると「長崎阿蘭陀(オランダ)」と答え、さらに里程や磯砠(いそはえ)のことを尋ねたが後難を恐れて答えなかったところ、「能(よ)く承知の事を知らぬと申す」と皮肉り「日本オハヨウ」とみょうな挨拶をして帰船したという。

乗客の中に伊豆下田の者がいてアメリカ船であろうと推測している。

一件はただちに松山藩に注進されたが、帰島した又兵衛も村役人に報告している。

このような遭遇は瀬戸内各所でおこり情報が駆けめぐったものであろう。

元治元(一八六四)年八月の四ヵ国連合艦隊による下関攻撃前後の情報ももたらされている。

先の記録も含めて倉橋島鹿老渡の組頭の家に残された「御用書付控」から紹介してみよう(野村幸利文書)。

この年七月二十三日に兵庫から帰島した者(幕府観光丸水先人)の話で十九日の禁門の変と長州勢の敗走が伝えられ、同時に鹿老渡沖を大船団が長州に下りはじめるのを目撃。

124()

二十九日に寄港した長州藩士からは長州征伐の可能性と「長州御願の正儀相立ち候か、又は外々の邪儀相立ち候か、正邪の立ち次第」と意気盛んな様子を聞く。

八月四日、彼らを三田尻(防府市)に送り届けた船頭は長州の戦争準備の騒動を伝え、日向の材木を積んで入港した豊後船からは、二日に高島沖を通過して姫島にむかう異船の情報が伝えられる。

そして下関攻撃の様子は、彦島南風泊(はえどまり)に足止めされていた出雲船が八月十二日に鹿老渡に寄港し、「五日八ツ時より大砲の音頻りに仕り昼夜の差別御座無く、八日朝大砲の音相止み」十日に海峡を通過したところ「下ノ関台場・上下御陣屋は残らず焼失仕り、異船十艘は下ノ関地方より十二、三丁沖潮中に繋ぎ居り申し候、八艘は田ノ浦ニ繋ぎ居り」と聞きつけている。

職務上の覚書にわずかに残された記録ではあるが、船頭たちもよく状況を観察しており、聞き書きする方も的確な記述を残している。

現在のように情報伝達が発達していない社会ではあったが、逆に生の情報を直接受取り、主体的に判断することが求められている。

単なる職務にとどまらない関心の深さは、港町に生きる人々の生活感覚に根ざしたものでもあった。

7 造船に生きる島 top

倉橋島の造船業――その規模と取引圈

さて、これまでみてきた廻船の活躍や港町の繁栄にくらべ、船そのものを建造し修理する仕事については今まであまり言及されていない。

ここでは、引続き瀬戸内屈指の造船地であった倉橋島の本浦を中心に、その取引圈の広がりや船大工の出稼ぎ・移住の様相を追ってみたい。

さいわい当地の造船関係史料が最近菅信博氏によってまとめられており(『倉橋町史』資料編Ⅲ)、特に必要としないかぎり出典の注記はそれに紹介されていないものにかぎらせていただく。

倉橋島をあらためで紹介すると、広島県呉市から音戸の瀬戸をへた南、愛媛県の津和地島・怒和(ぬわ)島入海をはさんでむかい合う位置にあり、島のほぼ南半分が江戸時代の倉橋島(村)である。

本浦は島の南ほぼ中央、東西に突き出した尾根に守られ、穏やかな内湾に南面する。

かっては松林の広がる浜辺に幾艘もの船が並べられ槌音が響いていたことであろう。

今も怒和屋友沢氏の屋敷など、街並みにその面影を残している。

先に紹介した港町鹿老渡や機帆船の村釣士田はこの島に位置する。

ところで瀬戸内屈指とはのべたけれども、その規模、たとえば大工の人数や取引圈の広がりはどれくらいであったのだろうか。

安永九(一七八〇)年の「倉橋島諸職人書出帳」によると、棟梁三六名、大工二八七名、木挽(こびき)四九名大鋸(おおが)一四名、鍛冶三五名の計四二一名。

加えて彼らの子供二、三百人がこれを手伝うといい、ほかに板・材木、鉄炭、まきはだ・釘、たで草などの販売、板材木中負(中背カ)、たで草取りなどが書上げられている。

享保九(一七二四)年の木浦戸口が四九五軒一九〇五人(倉橋島全体で七四一軒三〇五七人)であったから、まさに本浦は造船の町であった。

造船業の始まりについては判然としないが、中世にはこの倉橋島と東の蒲刈島に多賀谷氏が根拠を置き、朝鮮回礼使宋希瑁の『老松堂日本行録』にあるように瀬戸内海で最も警戒された海域の一つであった。

倉橋多賀谷氏は木浦の丸子山城に拠り、文明十二(一四八〇)年建立の八幡宮は今も桂浜神社として現存する。

126()

遣唐使船建造はなお伝説の域を出ないが、海の領主多賀谷氏以来の伝統の中に、この島の造船業の直接の出発点を想定することもあながち不当ではないと思う。

近世に入ると、寛永十五(一六三八)年の倉橋島地詰帳(検地帳)にすでに「大工」「鍛冶」の肩書きを持つ者がみえ、本浦には、全島の名請人四七五人のうち三〇〇人、持高一石未満の階層にかぎると二一五人のうち一六二人が集中している(倉橋町役場文書)。

ほかの集落はおおむね人口も少なくそれほど階層差も激しくないのでこの点からも江戸時代初頭には一定度の造船業の展開が推察できる。

|

図67 倉橋島本浦造船業の取引先

|

さて、図67は本浦の造船業者と取引のあった地域を図示してみたものである。

囲みのなかの国名と数字は、水浦の棟梁怒和屋で造り船(新造)や作事(修理)をおこなったことのある船の船籍地について、国別にその数を記している(友沢善和文書、明治十六年「船舶造立履歴書」)。

北の渡島爾志郡三ツ谷村(北海道乙部町)から南の薩摩山川(鹿児島県山川町)まで、棟梁一軒分にしては取引圈が大変広い。

記述内容に疑問がないわけではないが、航海途中の修理も含めて、一度でも来客したら得意先として記録してきたであろう、

ちょうど船宿にとっての客船帳のような性格の史料と考えれば充分理解できる内容である。

次に枠外に記載した数字は、文久三(一八六三)年から明治二(一八六九)年の間、本浦の棟梁や船大工が注文を受け手付金を受取った造船のうち、船籍地の判明する件数を数えたものである。

場合によっては同じ造船で二度に分けて入金した場合もあり、数字は一割程度割引く必要はあるが、幕末期のおおよその傾向はとらえられる(倉橋町役場文書、「預銀根帳」)。

128()

これらから、客筋は安芸(領内備後を含む)・伊予・周防が中心であり、豊前・豊後・肥前や讃岐がこれに続くなど、先にみた交易圈との重なりがみられ、また幕末にいたるまで瀬戸内西部有数の造船地であったことがわかる。

備前・備中・備後などが少ないのは、備前牛窓との分担関係を想定させる。

安永七(一七七八)年、予州三島(愛媛県宮浦町)に新しく船座場所(造船所)が設けられたさい、倉橋にも船大工の招聘があったが、「備州牛窓船座」と申合わせて互いに職人を派遣しないという約束を取交わしている(「天明元年大工万七儀ニ付一巻」)。

本浦は牛窓と肩を並べる有力な造船地であった。

棟梁の権威と諸藩の軍船建造

ところで倉橋島の造船業は、一般の廻船や漁船だけでなく、諸藩の召船(御座船)や関船など軍船建造にもあたっていた。

その意味で棟梁たちは技術力に立脚した権威と信用を得ていたと思われる。その一端を次にみておきたい。

木屋井上氏は寛保三(一七四三)年に大坂天満長谷川市右衛門則吉から与えられた伊予流木割書を伝える。

津和野屋林氏は和泉流の木割書を伝え、寛永九(一六三二)年以来幕末まで、津和野藩の召船・荷船の造立・作事を行ってきたという。

寛政八(一七九六)年の召船八幡丸の図面も伝えている。

対馬藩の木割書はこの両者からもたらされたものという。

備前屋袢氏は瀬戸流の木割書や祭文などの巻物を伝え、唐津藩の御用を勤めた。

平戸屋石井氏は唐津流木割書を伝え、文政十三(一八三〇)年伊予小松一柳(ひとつやなぎ)氏召船の造立が確認される(野村幸利文書、同年「書簡控」)。

前掲の怒和屋友沢氏は石州流を伝え、長州藩の召船や関船などを遅くとも安永五(一七七六)年以降には造立し、幕末に外輪船利渉船の雛形をつくったりしている。

桂浜神社には天保十四(一八四三)年の長州関船の板図を奉納している。

文久年間からは広島藩と長州藩の微妙な関係を反映するのかもっぱら広島藩の仕事に専念し、軍艦(蒸気船)の修理などにも携わった。

田中屋田中氏は弘化元(一八四四)年森藩久留島(くるしま)氏の召船多門丸造立を請負い、森藩の外港豊後頭成(かしらなり、大分県日出(ひじ)町)に出かけている。

今も日出町豊岡にはその船入の遺構が残されており、本浦宮の浜作事場との類似性が注目される。

このほか文化九(一八一二)年日出藩の召船、天保十(一八三九)年臼杵藩用船の浜田凰請負いなど、大工を現地に派遣して造立する事例は近世後半期に多い(倉橋町役場文書、文化九・天保十・同十五年「覚書」)。

このように、棟梁は軍船諸流派の木割書などを所持し、それぞれ得意先諸藩の召船・関船などの造船・作事について、藩領域を越え了水く担当してきている。

これは今に伝えられる史料によったものであり、いわば氷山の一角にすぎない。

伝統的造船地の苦闘

最も、このことは本浦造船業の経済的優位性を保障するものではなかった。

近世後期には一般の廻船や漁船の需婪が各地で高まり、最寄りの場所で作事や造船が行われ始めている。

それに対して倉橋島本浦は不景気対策に追われることになる。

延亨元(一七四四)年頃にはすでに慢性的な資金不足に陥っており、注文はあっても材木の購入ができない状態であった。

そのため、広島藩に対して「拝借銀」、もしくは「船市立」を願い出ることになる。

延享二、三年の願い出では、拝借銀で船二〇艘ばかりつくり置き、歌舞伎や人形芝居などを興行し、また周防・伊予にまで広告の立札を立てて人を寄せ、希望者に落札させようというものであった。

このような申請はその後も繰返され、嘉永二(一八四九)年八月の実施例では二五〇六枚もの入札があり、二日間で二〇〇石と六五〇石積みの船が五一艘も落札、販売されている(倉橋町役場文書、嘉永二年「覚書」)。

藩は「船市立」を容易に許可しなかったが、規格化・大量生産できれば遠隔地からも客を呼ぶことができ、なお生残りの可能性があったかもしれない。

130()

また技術的な面でも村をあげての努力がなされた。

享和元(一八〇一)年、すでにあった宮の浜作事場にあらためて石垣を築き、いわゆる乾ドックを修築している。

これは明治以降も宝莱船渠として蒸気船の修理などに使用され、今も桂浜の一隅にその面影を残しているが、日本の造船史上重要な遺構である。

このような努力もなされる一方、藩権力と結びついて独占的地位を守ろうとする傾向もしだいに強くなる。

寛政八(一七九六)年には、倉橋島内の新しい港、鹿老渡での船作事が問題となって本浦から圧力がかかり、対して直訴した鹿老渡の船大工や役人たちが処罰されている。

文化十(一八一三)年、藩から倉橋島の船座や水役銀(みやくぎん)上納の由緒について尋ねられたさいには、もし「異変」があって藩から軍船造立を急に命じられてもただちに対応すること、かわりに領内では造船独占権を保障されているという理解を示している(「船座由緒之儀申上候書付写」)。

他領への出稼ぎを盛んに行う一方で(後述)、領内への出職については村の掟に反するとしてしばしば大きな問題となった。

天保元(一八三〇)年の宇品島(広島市南区)に出職していた慶助という船大工の場合、場所が非常に良いので新たな「船座」を興されては倉橋島本浦はたまらないと懸命の連れ戻し工作がなされている。

このほか宮島(広島県宮島町)、草津(広島市西区)、瀬戸田(せとだ、広島県瀬戸田町)などの事例も知られる。

本浦の棟梁たちは、この面については基本的に守りの姿勢であったが、徐々に空洞化されつつあったのも事実である。

ところが幕末にいたって先述の「異変」が実際におこった。

文久三(一八六三)年、本浦造船業は思わぬ形で脚光をあびる。国際的緊張の高まり、さらには国内的危機の深化のなか、本浦造船業の軍事的性格が広島藩によって再認識され、大規模な資金(銀三五〇貫)の注入によって「船座御場所」が出発し、手厚い保護が加えられたのである。

船大工の中にはすでに安政三(一八五六)年、長崎で幕府のコットル船建造に従事した者もいて、よび寄せられたのち当地で二艘建造したという。

先述のように怒和屋も人力外輪船の雛形をつくり実験まで行っている。

文久三年三月三十日には、購入したばかりの広島藩最初の西洋式軍艦震天丸(しんてんまる)が倉橋島沖に到着し、水主の中に水浦出身者がいたこともあって怒和屋も見学している(倉橋町役場文書、文久三年「覚書」)。

以後、藩が購入した蒸気船の修理などに本浦の大工たちがしばしば広島宇品まで出かけている。

倉橋島本浦造船業の最後の光芒ともいうべき「船座御場所」は、やがて広島県によって資金回収がはかられ、「赤貧渡世」の倉橋島に重くのしかかるのであるが、諸藩の軍船建造をその誇りとしてきた伝統的造船地の、一つの宿命であっだのかもしれない。

船大工たちの領外への出稼ぎと移住

さて、先述のように延享元(一七四四)年の段階で、倉橋島本浦には直接造船に携わる人だけで四二一名(船大工二八七名)を数えたが、同二、三年の船市立、拝借銀の願書には、すでに倉橋では仕事がなく、職人が下筋へ下り、さらに妻子ともども移住しようとする動きが報告されている。

これは事実であって、延享元年段階の出稼ぎはすでに一〇〇名を越え、大工の三分の一は外に出ていたことになる(倉橋島漁協文書、寛保四年「覚書」)。

幕末文久二(一八六二)年には六〇〇人余の職人のうち三〇〇人余が他出という報告もある。

その行き先をみると、佐伯(さいき)を含む豊後地域と、肥前が圧倒的に多い。

132()

江戸時代を通じた具体的な行き先については、倉橋からの大工よび戻し状・移住の送り状・往来手形の控え、また大分県域の自治体史などを参照すると次のようである。

豊後の場合、佐伯藩関係では、佐伯船頭町・内町・鶴屋村・柏江(かしわえ)村・高松浦(佐伯市)、しび浦(鶴見町)、小浦・浦代浦(米水津忖)、畑野浦・蒲江(かまえ)浦(蒲江町)、鳩浦・落野浦・保戸島(津久見市)。

臼杵藩関係の、佐志生(さしう)黒岩・大浜・津留(つる)・二王座(におざ)村(臼杵市)、家島(いえじま、大分市)。

さらに杵築(杵築市)、原浦(場所断定できず)、鶴崎(大分市)など。

そのほかの地域では、佐賀本庄(佐賀市)、日向外の浦(宮崎市)、唐津(唐津市)、小倉黒崎(北九州市)、長州元山(小野田市)、松山大井浜(大西町)、小豆島小海(おみ、土庄町)、対馬、平戸、摂津兵庫、大坂福島・尼崎などである。

佐賀に多いのは、倉橋沖で難破した鍋島氏の船を救って以来と伝えるが、佐伯・臼杵に多いことの特別な理由は伝えられていない。

むしろ、前項でもみた安芸・伊予・防長・豊後の諸国が、瀬戸内海をはさんで経済的な結びつきを持っていたことの一つの反映であろう。

佐伯領の場合はその入職地に漁業の盛んなところが多い。

干鰯などの海産物は佐伯藩にとって領外との交易で重要であり、倉橋の船大工たちは漁船づくりを中心に浦々を廻っていたのではなかろうか。

船大工の足跡をたどって

ところでもう一〇年余以前のことであるが、佐伯史談会の方々のご教示で大分県の蒲江町や米水津村を訪ねた。

蒲江町の王子神社は村を見下ろす高台にあり、正徳三(一七一三)年の建造で本殿は華やかな彫刻や彩色に飾られている。

棟札には倉橋友沢吉右衛門政行の名があるという。

広島大学の三浦正幸氏のご意見では寺社建築の専門家の手によるものではなく、同様の意匠は倉橋島大神社本殿にもみられるらしい(『蒲江町史』蒲江町教育委員会、一九七七年。『倉橋の建築』倉橋町史研究報告一、一九八九年)。

享保四(一七一九)年から五年にかけて蒲江浦での越年を願い出た倉橋船大工に「吉右衛門」の名が見え、これらが結びつく可能性は高い(佐藤正博・森猛編『豊後国南海部郡蒲江町屋形島関係史料集』広雅堂書店、一九七八年)。

西野浦には倉橋からの移住を伝える倉橋姓の方がおられ、その縁戚にあたる富森氏は代々船大工であったことをお話し下さった。

米水津村浦代浦の養福寺本堂は文政十一(一八二八)年の上棟であるが、棟札(むねふだ)に佐伯藩領全般にわたる六一名の大工たちの名が記され、その中に五名の倉橋の肩書きを持つ人物が見える(『米水津村誌』一九九〇年)。

この浦代浦にも、寛政元(一七八九)年に船大工平七という人物が入職していたことは確認できるので(倉橋町役場文書、天明九年「覚書」)、佐伯藩領では船だけでなく寺社の建築にまで携わっていたのである。

『倉橋町史』編纂に伴い、関係機関のご厚意で佐伯藩や臼杵藩の史料の一部についても調査がすすめられ、佐伯藩領では古く延宝三(一六七五)年に小浦への入職が(「佐伯藩御用日記」)、臼杵藩領では宝暦元(一七五一)年に佐志生組黒岩村への永住許可が確認される(「古史捷」)。

後者は倉橋の史料にも佐志上村庄屋亀井平右衛門との書状のやりとりが記録されていて一致する(倉橋町役場文書、宝暦二年「覚書」)。 |

図68 米水津村浦代浦の養福寺本堂

|

船大工出稼ぎの始まりは十七世紀にさかのぼり、必ずしも近世後期の所産ではない。

134-67()

このような現象も含めた海にかかわる人々の動きの解明はなお今後の課題である。

島の暮らしと景観 top

8 段々畠の開墾と人口の増加

人口増加と段々畠

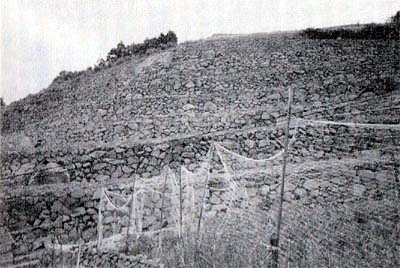

十七世紀末、オランダ商館長に随行して瀬戸内を旅したケンペルは、すでに山の頂まで耕され人工的に松が立てられた景観を記録している。

海沿いの村々では輸送の便もあって古くから山林が切り開かれ、耕地の開発や港町の繁栄を迎えていた。

ただしさらに激しい人口増加と開墾がすすむのは現在脚光を浴びている尾道~今治ルートあたりを境に東が先行し、西におよぶのはやや遅れて十九世紀に降るのが大勢と思われる。

後世「白砂青松」と称される瀬戸内の代表的景観は、膨大な燃料需要による自然の可容力を越えた林野利用の生み出したものであり、瀬戸内沿岸島嶼地域はいわば環境破壊の先進地という一面も有している。

この地域はけっして土地の生産性に富んだわけではなかったが、穏やかな自然条件のもと機械力を持たない段階においても一定の人間活動の活発な展開を許したのであり、豊かな森と広大な水田が広がるような地域とはまた違った暮らしが展開していた。

ここではその一端を、人口増加と段々畠の開墾・林野伐採の進行という視角から考えてみたいと思う。

すでに指摘されているように、日本の江戸時代総人口は十七世紀前半の一〇〇〇万人前後から大開墾・都市化の時代をへて十八世紀初頭には三〇〇〇万人を越えるが、やがて十九世紀中頃まで停滞することになる。

ただしこの停滞期はその内に大きな地域差を含み、東北日本の減少、江戸・大坂など大都市とその周辺の飽和状態に対して、北陸や九州・中四国地域ではむしろ激しく増加させる動きがあった。

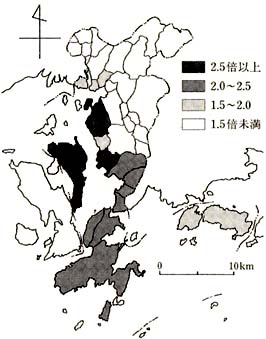

|

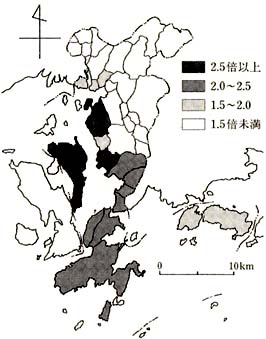

図69 1715~1882年の広島藩領域郡別人口増加率

ここで対象とする中国山陽筋でも東部に比して西部の芸備・防長地域などの人口増加が著しい(速水融「人口誌」『岩波講座日本通史1』岩波書店、一九九三年)。

たとえば広島藩領では、正徳五(一七一五)年の五五万四〇〇〇人から文政八(一八二五)年には七二万六〇〇〇人(藩士を除く)、その後も増加は続いて明治十五(一八八二)年には旧藩領でほぼ一〇〇万人に達している。

ただその中でも郡別にみると図69に示したように内陸部と沿岸部にやはり大きな地域差があった。

また沿岸の郡内でも村単位にみるとさらに大きな地域差がある。

広島藩領安芸郡の場合 最も激しい人口増加を示した安芸郡の場合、十八世紀初頭からの推移がある程度判明する村を調べてみると特に島嶼部の増加ぶりが目立つ。

たとえば江田島村は宝永七(一七一〇)年七九七人、文政八(一八二〇)年三二八七人、明治十五(一八八二)年九二六三人、倉橋島村は元禄十六(一七〇三)年二九三六人、文政八年六〇六〇人、明治十五年一万二一二二人と爆発的な人口増加である。

これは何もこの二ヵ村だけの特殊例ではない。沿岸四郡について、表4に陸地部と島嶼部を対比する形で十九世紀の人口増加を示してみたが、いずれの郡も島喚部の増加が陸地部を大きく上回り、沿岸四郡の人口を押上げた主力が島喚部にあったことを示している。

さらに安芸郡だけを取出した図70は、その人口増加が島嶼部にとどまらず沿岸の一部の村々においても同様であったことを示している。

鉄道や道路が整備されていなかった時代では、陸続きではあっても舟運に頼る沿岸の村々はいくらでもあり、むしろ島の暮らしと共通する面も大きかった。

その共通する具体的条件を知る手がかりは次の図71である。

この図は、幕末までに広島藩によって正式に村高に結ばれ貢租の対象となっていた出畠屋敷の面積(貢租地面積)と、明治九(一八七六)年の地租改正時に新たに政府に把握された耕宅地面積を対比させたものである。

ここで二倍以上となっている村々が、先の図70の人口一・五倍以上増加の地域とほぼ重なっていることが注目される。

ただ、ここでいう耕宅地面積の拡大比は単純な数値ではない。 |

図70 1825~1887年の人口増加率

図71 旧藩政下に対する1876 (明治9)年

地租改正による耕地宅地面積の比較

|

広島藩ではほかの諸地域と同様に十七世紀を中心に大規模な新田開発を行い、たとえば安芸郡の海田市を例にあげると、元和五(一六一九)年に三町二反余の小さな宿場町であったものが、その沖を次々に干拓して幕末には四〇倍を越える一四〇町四反余の村に成長している。

このような形で数倍、数十倍に耕地を拡大した村々も多い。

しかしそれらはいずれも順次地詰(検地)が行われ、藩によって村高に結ばれていった。

地租改正時に把握された海田市の耕宅地面積は一八六町一反余であり、使用したものさしの違いで修正すると、幕末までに藩府が把握していた先の貢租地面積とほとんど差がなく、図71では丁五倍未満に分類されるのである。

つまり図71は、江戸時代を通じて耕地の開墾などを実際にはすすめていたにもかかわらず、幕未におよぶまで幕府が把握(検地)できなかった面積の大きい地域を示すものであり、それが十九世紀に人口を激しく増加させた地域と重なるのである(図69~71、表4は佐竹昭「近世瀬戸内島嶼村落の特質について」『瀬戸内海地域史研究』四、一九九二年より加工)。

沿岸島嶼地域の設定

これらの地域は、いずれも海に面した急傾斜地の多い、もともと耕地に恵まれなかったところである。

耕宅地の拡大は、主として小規模な農民的開墾つまり段々畠の拡大が中心であった。

その意味で島嶼部とこれら沿岸の村々は共通する性格を持ち、安芸郡でいえば坂村以南の海沿いの村々とその沖に横たわる島々を一つの地域=沿岸島嶼地域としてとらえることができる。

この地域の人口増加や耕地拡大は華々しいものがあるが、逆にそれまでは人口も耕地も少なかったということである。

安芸郡を例にして人口密度等を加えあらためて地域区分をしてみよう。

〔沿岸平野地域〕

先に示した海田市など十七世紀から干拓による新田開発が行われた地域で、藩による耕地の把握が徹底し(耕宅地面積の旧新比一・五倍以下)、新田を中心に畠が水田を上回り綿作が早くから展開、人口の集積もすすむ。十九世紀初めまでに人口密度二五〇人以上を実現、その後やや停滞し十九世紀の人口増加率は一・五倍以下。

十九世紀後半には綿作から稲作へ(畠から水田へ)の転換がすすむ。

〔内陸地域〕

圧倒的に水田か多くすでにその開発が限界に達しており、段々畠の開墾よりも林野をのこす道を選んだ地域(旧新比一・五倍~二倍)。

人口密度は十九世紀末でも二五〇人にいたらず、人口増加率も一・五倍以下にとどまる。

〔沿岸島嶼地域〕

段々畠の開墾が激しくすすむ一方、藩による耕地の把握は徹底せず(旧新比二倍以上)、人口密度は十九世紀末になって二五〇人に到達。

人口増加率は一・五倍以上。圧倒的な畠卓越地域になる。

これは地域間の対比の中で島嶼地域の性格をとらえてみたいという趣旨からであり、具体的数値にこだわるものではない。

なお沿岸部における人口の集積は、尾道~今治ルートあたりを境に東が先行すると先にのべたが、広島藩の東隣り福山藩領では、たとえば沼隈(ぬまくま)郡の場合十九世紀初頭に郡全体ですでに人口密度五〇〇人に達しており、西部はむしろこれを追いかける位置にあったことには留意しておきたい。

倉橋島の場合

続いて、安芸郡沿岸島嶼地域のさらに具体的な姿を倉橋島村に求めてみたい。

先に本浦(ほんうら)の造船業や港町鹿老渡(かろうと)について紹介した村である。

地理的な意味での倉橋島には瀬戸島・渡子鳥・倉橋鳥の三ヵ村が位置するが、広島藩では村を略してたとえば「倉橋島」という表記で「倉橋島村」を意味するのが通常であり、以下それにしたがう。

140()

倉橋島は寛永十五(一六三八)年地詰(検地)で一一〇六石七斗八升六合・一○八町二反一二歩、寛文六(一六六六)年地ならしで村高そのままで一〇〇町一畝三歩、その後若干の新田(干拓)を加えて幕末には一一五九石九斗三合・二〇町二反七畝二七歩であった。

明治九(一八七六)年地租改正では耕宅地が八一九町三反九畝一八歩とされたから、幕末に藩が把握していた貢租地面積に対して、ものさしの違いを加味しても実際は六倍以上に耕宅地を拡大していたということになる。

ただし島の中にはいくつも集落(浦)があり、耕地の拡大や人口増加のあり方もそれぞれ個性的な展開を遂げている。

十八世紀初めまでは、造船業で栄えた本浦に人口や田畠屋敷が集中していたが、やがて十九世紀後半までにその他の各浦でも耕宅地を倍増させ、なかには一〇倍以上増加させた集落も現れる。

かっての中心的集落に対して周縁の集落が耕宅地を飛躍的に拡大し人口を増加させていったのである。

土地の内訳では、寛文段階で田五四町九反余・畠四一町九反余・屋敷三町一反余であったものが、地租改正段階では田二六六町余・畠四八六町八反余・屋敷六六町四反余と、耕地拡大の中心は段々畠の開墾にあった。

最も本浦以外のすべての集落が順調に耕宅地を拡大していったわけではない。

たとえば背後に急傾斜の山地がせまる釣士田(りょうしだ)浦では文化四(一八〇七)年にすでに共有林野にまで開墾の手が伸び、山論がおこるなど段々畠の開墾にも限界がきていた。

段々畠の開墾は、サツマイモの導入が大きな前提条件であったことはいうまでもないが、直接的には新たな経済的刺激への対応という性格をも考えるべきで、釣士田浦に即していえば海運業への進出がある。 |

図72 鹿島の段々畠

|

明治元(一八六八)年の調査によると、ほかの集落が小型の一、二反帆船を数多く持ち時に大型船を一、二艘所持するという構成であるのに対し、ここでは三反帆船ばかり十一艘と全く対照的な構成になっている。

瀬戸内を東西南北に結ぶ比較的近距離の海運の需要が高まっていることに対応して集落をあげての海運業への特化が始まっているのである。

敗戦後一時は一五〇隻を越えた小型貨物船基地の源流はすでに幕末期に始まっていた。

倉橋島では、耕地の条件に恵まれた尾立(おたち)浦や海越(かいごし)浦でやがてミカンの栽培に活路を見出し、室尾(むろお)浦は商業や漁業にも進出、鹿老渡は港町から漁業へ、重生(しぎょう)浦は石材業、須川(すがわ)浦や釣士田浦は海運業と、それぞれの置かれた環境の中で精一杯の生き方を模索していく。

ただその一方でつねに営々とした段々畠の開墾がともなう。

条件が良いとはいえない耕地に拠点を置きつつ、一方でその時々に寄せる経済の波をとらえて現金収入を求めるという生き方は、十九世紀を源流として沿岸島嶼地域に一つの生活様式をもたらしたようである。

中山富広氏はそこに「勤勉さ」と「勘定高さ」を見出されている(「近世瀬戸内農村の景観と構造」『瀬戸内海の文化と環境』神戸新聞総合出版センター、一九九九年)。

また島の暮らしの重要な要素である出稼ぎについては、先に船大工の事例を紹介している。

より広範な事例については青野春水氏のお仕事に譲り(「近世瀬戸内海島嶼村落における出稼と株・受」、地方史研究笞議会編『瀬戸内社会の形成と展開』雄山閣出版、一九八三年)、引続き林野利用を素材に、地域の自然環境と人々の暮らしのかかわりを考えたい。

142()

9 林野の利用と瀬戸内の景観

top

林野植生の復元

1では、もっぱら明治初年の耕宅地のあり方から十九世紀における段々畠開墾の飛躍的進展を想定したのであるが、ここでは逆に十八世紀初頭の林野利用のあり方から検討する。

かって「耕して天にいたる」と称された沿岸島嶼部の景観は、ミカンの不振もあって過疎化・高齢化がすすむなか山林に戻りつつある。

河川からの土砂が止まり海砂採取もあって砂浜はやせ細り、松林は燃料革命によって放置され排気ガスに哂(さら)されて次々と枯れ、「白砂青松」というかっての景観も少なくなった。この地域で人々が活発な活動をはじめて以来の大きな変化が、いまおこっている。長い間、人間の収奪に耐えてきた自然が、本来の姿に帰るのだという評価もできるかもしれない。

しかし、人間が自然とむき合って暮らしてきた関係が断ち切られるということの意味は大きい。

広島藩領沿岸部を中心とした林野利用についてはすでに道重哲男氏の研究があるが(「近世山陽筋における林野の所持・利用の変化と村落」、渡辺則文繼『産業の発達と地域社会』渓水社、一九八二年)、ここでは加えてその道のりを振返るためにも、この地域における十八世紀初頭の林野植生の復元を試みてみたい。

広島藩享保山帳の検討から

広島藩では享保十(一七二五)年に林野についての調査を行い、同年から翌年にかけて各村ごとに「御建山御留山野山腰林(こしばやし)帳」(以下、山帳と略)が作成された。

それには、御建山・御留山などの藩の厳しい管理下におかれたものと、基本的に村の入会山である野山(のやま)、村民の個別保有的性格の強い腰林(こしばやし)など、管理・保有の形態別に個々の林野の面積や樹種などが記載されている。

御建山・御留山についての記述はおおむね簡略で松を中心とした林相を示す場合が多い。

野山はほとんどが肥草山でしばしば立木がないと記される。腰林については、所持者に加えて存在する樹木の樹高・幹囲、さらには樹木数まで記す場合がある。

腰林は面積的には小さいけれども村民の直接管理する林野であり、やはり松が中心であるがそこにみられる植生とその地域的背景を関連づけて理解するうえで重要である。

これらの山帳から、各種の林野がどのように配置されているのか、地域によって腰林の植生のあり方がどのように違うのか、その理由は何かなどを考えてみた。

図73 豊田郡4地域別一村あたり平均面積

豊田郡の場合

まずは一郡規模で内陸部から島嶼部までを見渡してみよう。 さいわい豊田郡についてほぼ全村の山帳が『豊田郡誌』(一九三五年、豊田郡教育会発行。一九七八年復刻)に収載されている(位置は図69参照)。

ただ豊田郡では一筆の腰林がしばしば十数名で所持される関係上一ヵ村あたりの平均腰林一が一六・五筆にとどまり、村別に植生を云々するには精度が低すぎる。 |

図74 豊田郡4地域別腰林の植生 |

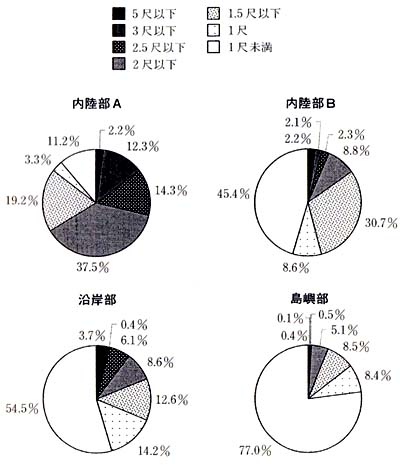

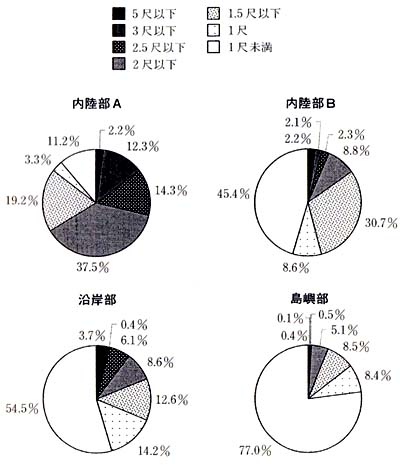

そこで豊田郡を北部沼田川上流域の内陸部Aと中下流域の内陸部B、さらに南へ文字通り海に接する沿岸部と島嶼部の四地域に分けてみた。

この四地域について、まず一ヵ村あたり平均の各種林野面積と貢租地面積(『芸藩通志』による)を図73に示した。

内陸部から島嶼部に近づくにつれて一ヵ村あたりの貢租地面積が小さくなり、それと対応するように林野面積が減少する。

内訳では、内陸部で野山の面積が大きいのに対して、島嶼部では逆に腰林の占める面積が大きくなる(内陸部Bの御建山突出は名刹仏通寺山のため)。

144

次にその腰林について、個々の腰林に記載された樹木の最大幹囲を基準にその面積比を図示したのが図74である。

内陸部Aの植生の充実ぶりに対して島嶼部の貧弱さは明らかである。

この二つの図の意味するところを次のように考えておきたい。

内陸部A・Bや沿岸部ではほぼ貢租地面積にみあった野山(採草地)が設定されており、御建山や御留山でも許可を得て下刈りなどが許されるので腰林にかかる負担は少ない。

しかし島嶼部ではあらゆる需要を腰林でまかなわなければならず、しかも海運の便から燃料として伐採への要求は避けられない。

むしろ林産物の「自由」な販売が島民の生活に不可欠とされたのであろう。沿岸部でも相応に野山が設定されていたが条件は島嶼部とあまり変わらない。

このような事情で沿岸・島嶼部の腰林はほとんど小松が生える程度の貧弱な林相となり、一定の樹高を保つ林は御建山・御留山とごく一部の腰林にかぎられ、また「鎮守の森」を除けば松中心の植生にすでに特化していたといえる。

146()

いくつかの村の事例から

これは豊田郡を四地域に区分して内陸部と沿岸・島嶼部を対比してみたのであるが、賀茂郡や安芸郡では腰林の個別所持が多く、一ヵ村あたり一〇〇筆をこえるのが通常である。

従ってこの両郡では村ごとの腰林植生の特徴にまでおよぶことも可能である。

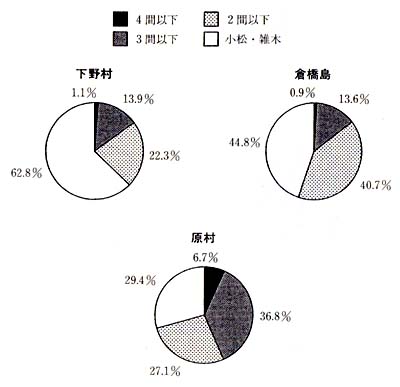

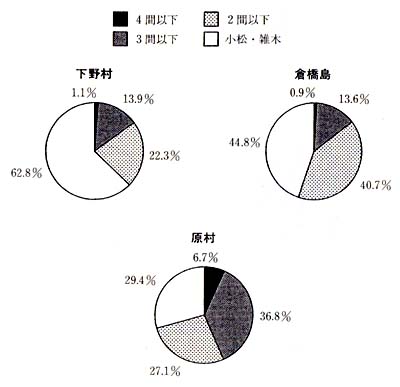

次の図75は、賀茂郡内陸部の例として原村、同沿岸部の例として下野(しもの)村、安芸郡島嶼部の例として倉橋島をあげた(倉橋島は倉橋町役場所蔵本、ほかは、「囗本林制史調査資料」雄松堂書店、一九七一年、による)。

今度は幹囲ではなく樹高を基準に図示している。樹高と幹囲には一定の相関関係が確かめられ換算は可能であるがここでは略す。

原村では「最大樹高」三間以上の面積が四三・五八-セントで、「小松・雑木」は二九ハーセントにとどまる豊かな植生であるのに対して、下野村はそれぞれ一五パ-セントと六三パーセントと全く相反する貧しい植生になっている。

原村は西条盆地に位置し、農業中心の村で輸送の便にもあまり恵まれない村である。

一方下野村は瀬戸内屈指の塩田を控えて繁栄した竹原下市(しもいち)に隣接する村であり、需要がいくらでもあった村である。 |

図75 村ごとに異なる腰林の植生

|

腰林の収奪が強まるのは当然であろう(竹原周辺の塩田燃料問題については渡辺則文『日本塩業史研究』三一書房、一九七一年)。

これに関連して、倉橋島の場合も「小松・雑木」が四二パーセントにとどまるものの「最大樹高」三間以上が一三・四パーセントしかなく、実質的には下野村に等しい。

これは舟運によって各地に輸送できるという条件があるからで、十八世紀までの最大の余業が「山稼ぎ」であったという現在の私たちのイメージとは異なる島喚部の姿を示している。

倉橋島では腰林にかぎらず御建山でもたびたび下刈りや間伐が許され、竹原や広島に燃料として運ばれていた。

またこの二つのタイプの対極的なあり方はほかに降水量など気候条件が作用する面もあったかもしれない。

さて林野植生の復元といいながら、腰林に所在する樹木の最大幹囲・最大樹高を基準としたおおざっぱな面積比だけしか提示し得ていない。

山帳からは、樹種の組合わせなどさらに詳しい情報も得られる。また所持者の階層別に腰林の植生を整理することも可能であり、さらに検討を深めてみたい資料である(佐竹昭「広島藩沿海部における林野(里山)利用の諸相」『広島大学総合科学部紀要I地域文化研究』二五・二六、一九九九・二〇〇〇年)。

148()

つとに千葉徳爾氏は瀬戸内の林野荒廃の原因に地域の歴史的条件をふまえるよう提起されている(『増補改訂はげ山の研究』そしえて、一九九一年)。

これはそのような視角から検討を試みた一つのスケッチである。

腰林のみならず野山にも鍬が入れられて段々畠に仕立てられる動きはやがて十九世紀以降に沿岸島嶼部で激しく進行していくが、ここではその前夜の様相を探ってみた。

さて、このような景観を生み出していった地域社会の様相については、すでに村落構造の分析から後藤陽一氏(『近世村落の社会史的研究』溪水社、一九八二年)の成果がある。

その後のいくつかの島嶼村落の分析からしても、田畠所持の面では地主と小作人の両極分解に向かうというより、むしろ戸口の増加と共に年貢負担のある土地をどんどん分け合って下位への分解が進行という形をとるようである。

その背後には高付けされることのない段々畠の激しい開墾と新しい商品経済の波及がある。

一定の階層差を含みながらなお一方で均質化を指向するという島嶼村落の姿は、その生み出した景観とも密接に結びついていたのである。

top

****************************************

|