|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章(その一 その二) Ⅳ章 付録

|

Ⅰ章 五街道の基点

一 江戸の地理と風土

二 江戸の五街道を歩く |

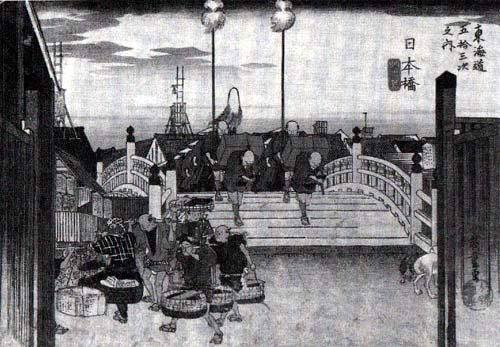

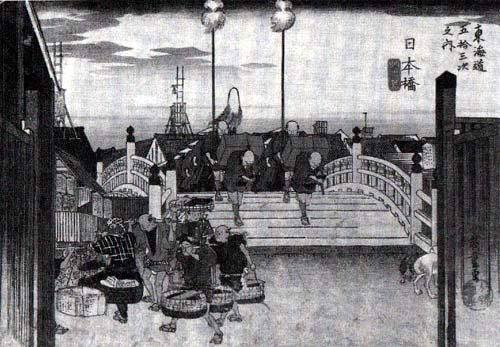

図1 歌川広重「日本橋朝之景」

朝焼けのなか、大名行列が日本橋を渡って

木戸内へと入ってこようとしている。

その左で、天秤棒をかついでいるのは河岸へと向かう魚屋であろう。

五街道の起点である日本橋周辺は、多くの物資の集積地でもあり、

巨大都市江戸の商業・流通を担って大いに繁栄した。

|

一 江戸の地理と風土 top

江戸の誕生

江戸は、南は江戸湾を通じて太平洋につながり、後背には広大な関東平野がひろがり、それを取囲む山々から流れ出る水が、利根川となり、江戸のまわりを囲むように江戸川・荒川・隅田川・多摩川となって流れ込む。

生産・交通という点からは自然条件に恵まれている。

天正十八(一五九〇)年八月に、徳川家康が豊臣秀吉により東海から関東に所替(とことが)えされ、江戸を居城に定めてから、江戸の本格的な建設が始まった。

確かに太田道灌(どうかん)の築城から江戸が始まるともいえるが、現代にまでつながる江戸の起点は、徳川氏の城下町となったことが重要だろう。

十六世紀末から十七世紀初めにかけて全国各地に城下町が建設され、江戸もその一つだったが、江戸を他の城下町と大きく性格を異ならせるうえで決定的だったのは、徳川家康が慶長五(一六〇〇)年の関ヶ原の合戦に勝利し、三年後の慶長八年に征夷大将軍となり江戸に幕府を開いたことである。

幕藩体制が確立すると共に、日本の政治の中心となり、近世日本の首都となった。

徳川家康は、全国の大名を動員し、江戸城の修築と城下町江戸の建設に力を注いだ。

江戸には、将軍とその直臣(じきしん)である旗本・御家人(げけにん)が居住し、参勤交代制度の確立と共に、諸大名は隔年に江戸と国元の間を往復し、一年は江戸の藩邸に暮らした。奥方らは江戸藩邸に住むことを義務づけられたため、江戸藩邸には多くの藩士が恒常的に生活した。

このため、武士身分の人口だけで五〇万人と推定されている。さらに、首都を象徴するように、朝鮮からの通信使(つうしんし)、琉球からの謝恩使(しゃおんし)・慶賀使(けいがし)、オランダ商館長の参府など、外国使節らもやってきた。

将軍とその家族の生活、政治軍事組織としての幕府が必要とする食料や資材、さらに江戸藩邸が江戸とした物資は膨大であった。

その需要を満たすため、商人・職人が集住した。

その物資は、江戸やその後背地の関東地方では供給できず、全国から大坂に集荷され、そこから海路江戸に運ばれた。

幕府や諸大名・旗本らが百姓身分から取立てた年貢を、消費生活と政治軍事上の必要物資を商人・職人から購入するために支出した。

江戸の経済は、武家の支出を起点に回転したので、武家に大きく依存した。その点で武家の都であった。

江戸は、十七世紀半ばには江戸城から二キロの範囲が市街地であったが、十七世紀末から十八世紀初頭ごろには約五キロの範囲にまで膨張し、人口一〇〇万をこえる世界有数の大都会となった。

徳川氏とその家臣団がそもそも東海地方の出身であり、大名と藩士、商人・職人もみな各地から集まってきた。

全国各地から集まってきた人々が作り上げたのが、江戸なのである。

諸国の掃き溜め

幕府も旗本も、大名の江戸藩邸も、仲間(ちゅうげん)や草履(ぞうり)取りなどの武家奉公人を大量に雇用した。

商人や職人も奉公人を求め、とくに土木・建築関係の労働力需要は膨大であった。

季節的に江戸な労働力もあり、その労働力需要を満たすため、農閑期だけや一年、二年の年季奉公人、さらに季節的に回ってくる芸能者を含め地方から出稼ぎにやってきたので、多様な地方出身者が江戸に充満した。

耳目の楽しみのある暮らしや学問・技術を学ぶために来た者もいるが、地方で食い詰めてやむなくやってきた者も多かった。

このように江戸では、たえず地方出身者が流入し続けたことも特徴である。

江戸は諸国の掃き溜めともいえる。

これは近代に入っても同じ状況が続き、日本の近代資本主義経済の発展、さらに戦後の高度経済成長を支えた労働力のおおくは地方出身者であった。

全国から人が集まり、大都会をつくりだしたことが江戸・東京の特徴的な点であり、上野駅に望郷の思いを読み込んだ詩や流行歌が共感をもたれたことや、現在でも五月の連休、八月の旧盆、年末年始の帰省ラッシュをみれば明らかである。

首都で大都会である江戸を支えたのは、人的には地方出身者であり、物的には陸上の街道であり海路であった。

その内部では、都市生活者となった武士を巻き込んだ、特徴ある文化や生活様式が生み出されてきた。

首都として政治的につくられた大都市江戸と地方とを結んだ街道を軸に、江戸らしさのいくつかを取上げてみることにしよう。

二 江戸の五街道を歩く top

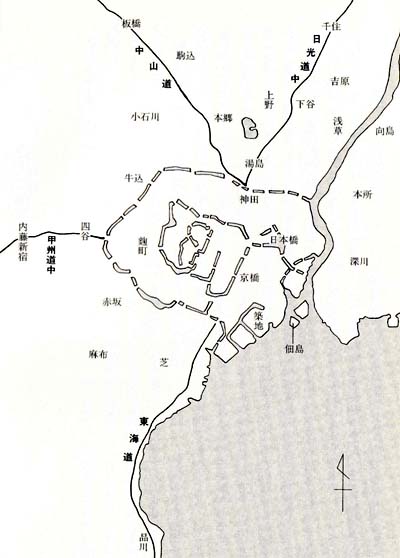

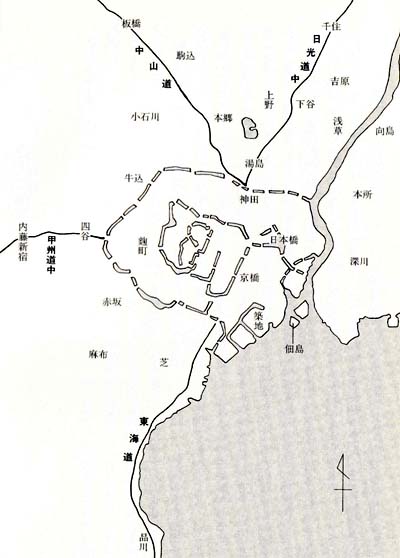

図2 近世江戸要図 |

図3 現在の日本橋(上)と道路元標(下)

日本橋の上の首都高速は、撤去されることになっている。

|

江戸と街道

江戸時代、すべての道は江戸に通じていた。その起点が日本橋であった。

徳川家康は、慶長五(一六〇〇)年の関ヶ原の合戦に勝利すると、全国支配を実現するためのさまざまな制度や機構をつくりだしていった。

政治・軍事上の必要から、いち早く江戸と全国を結ぶ道路網の整備に着手した。

とくに重要な街道として、東海道・中山道(なかせんどう)・日光道中(どうちゅう)・奥州道中・甲州道中の五街道に力を入れた。

慶長八年に徳川家康が征夷(せいい)大将軍となり江戸に幕府を開くと、江戸は、最大の大名徳川氏の居城のある城下町であると共に、徳川将軍、江戸幕府のお膝元である日本国の首都として、ほかの都市とは異なる機能を持つことになった。

諸大名は参勤交代を義務づけられ、一年あるいは半年ごとに、幕府が整備した交通網をつかって江戸と国元とのあいだを往復する旅をしなければならなかった。

また京都の朝廷からは、毎年のように勅使(ちょくし)や院使(いんし)の公家、日光東照宮への勅使である日光例幣使(れいへいし)の公家らが街道を旅した。

幕府の役人たちも、遠国にある幕府の城や奉行所へ交代で詰めるために往復の旅行をした。

さらに、朝鮮国からは朝鮮通信使、長崎からオランダ商館長、異国と政治的に位置づけられた琉球国からは謝恩・慶賀の使節のような外国人も、将軍に拝謁(はいえつ)するために街道を旅行した。

街道は、江戸幕府が政治・軍事・外交のために整備した道路であったが、その街道を使って江戸の庶民も、商売のため、信仰のため、あるいは物見遊山のための旅をした。

讃岐(さぬき)の金毘羅(こんぴら)参りや伊勢参りのような遠い地への旅もあれば、数日で戻る近場の旅もあり、江戸近郊の日帰りの旅もあった。

江戸時代も後期になればなるほど、経済的な実力をつけた庶民の旅がさかんになった。

街道は旅行者のためにあっただけではなく、江戸に住むすべての住民の生活と営業のための物資を運ぶ道路でもあった。

一〇〇万をこえる人口が必要とした食料をはじめとする物資は、膨大なものがあった。

江戸近郊や関東地方の農村から米や雑穀・蔬菜(そさい)などが、馬の背に乗せられて街道を運ばれ、問屋や市場におろされた。

街道は、物資輸送の動脈でもあった。

しかし、江戸の住民の生活を支えたのは、むしろ江戸湾を利用した全国と結んだ海上交通、さらには利根川・江戸川・荒川・多摩川など、江戸を囲む諸河川だった。

そして、江戸湾や大河川につながり、水の都を髣髴(ほうふつ)とさせる縦横にはりめぐらされた掘割(ほりわり)や運河を利用した水上交通であった。

物資の運送という点では、陸上の街道より水上の水路の方がはるかに重要であった。

将軍と将軍の直臣である旗本・御家人、参勤交代で江戸に住む大名とその家臣が雇用する武家奉公人武家たちが必要とする食べ物そのほかの生活物資を供給する商人と職人、江戸城や幕府の役所、および武家屋敷の普請(ふしん)・作事(さくじ)工事、道路や河川工事のための職人や日用労働力、大量の旅行者のための交通運輸労働力が必要となり、これらが江戸住民の重要な生業であった。

日本橋――五街道の起点

「お江戸日本橋七つたち」と歌われる日本橋が、五街道の起点であった。

大手門を出て永代通りを東に進み、現在の東京駅の北端を過ぎ、日本橋交差点を北に曲がると、日本橋川にかかる橋が見えてくる。

これが日本橋である。東西に走る巨大な首都高速都心環状線が橋の真上を通り、日本橋がまことに小さくみえ、江戸の面影を偲ぶことは難しい。

しかし、橋の名だけではなく、日本橋兜(かぶと)町・同茅場(かやば)町・同小網町・同蠣殼(かきがら)町・同室町(むろまち)・同本石(ほんこく)町・同本町・同大伝馬(おおでんま)町・同小伝馬町・同小船町・同人形町・同富沢町・同堀留町・同浜町・同久松町・同横山町・同馬喰(ばくろう)町・同箱崎町など、経済・商業の中心地に現在も日本橋は広く町名として残り、往時の重要性を伝えている。

江戸市街を造成するため当時の平川(ひらかわ、のちの日本橋川)の河口を延伸させ、その上に架けられたのが日本橋で、慶長八(一八○三)年にはできたといわれる。

その翌年から、この橋を起点として、五街道の一里塚が設けられていった。

何度も焼け落ちたが、天保(てんぽう)期(一八三〇~四三)には、橋の長さは二八間(約五〇メートル)あり、現在のものと変わらない。

ちなみに、隅田川に架かる両国橋が九六間(約一七三メートル)、永代橋が一一〇間(約一九八メートル)であるから、それにくらべるとかなり小さな橋だった。

現在の橋は、一九一一(明沿四十四)年に架けられたルネッサンス式とよばれる様式の石造の橋で、長さ四九メートル、幅二七メートルある。

橋の北詰に東京市道路元標が現在でも保存されているように、近代に入っでも東京の道路の起点となっていた。

『江戸名所図会』には、橋の上を、徒歩で渡る人、駕籠で渡る人、荷車を押して渡る人、天秤棒をかついで渡る人、二本差しの武士、男も女も江戸に住む多様な人々が描かれている。

橋の下の日本橋川には、積荷を満載した船がたくさん行き交い、橋の両岸には商人の蔵が立ち並んでいる。

街道の起点であると共に、商業の中心地としての日本橋界隈の繁栄と雑踏がいまに伝えられている。

日本橋の北側に伝馬町があり、そのなかの大伝馬町・南伝馬町が、幕府から伝馬役という負担をかけられ、五街道の各宿へ人馬を継ぎたてる業務を行っていた。

旅する人々は、陸送する荷物をここから目的地へ継ぎたてた。

日本橋から江戸の外に向かってのびる五街道の最初の宿が、品川・板橋・千住(せんじゅ)・内藤新宿の江戸四宿である。

江戸の出口であり、入口であった。江戸の四宿は、江戸の周縁であり境界でもある。

そこでは、晴れの門出もあれば失意の旅立ちもあり、離別もあり再会もあり、江戸人の悲喜こもごものドラマが日々繰り広げられた。

日本橋からつづく五街道の最初の宿であり、江戸を目前にした最後の宿である四宿は、まさに人生の哀歓の場でもあった。

日本橋から品川宿ヘ――東海道

日本橋から西に向かい、京橋を渡って銀座に入り、新橋を渡るという江戸のメインストリートを歩き、芝口(しばぐち)に進んで金杉橋をこえると、右手に増上寺(ぞうじょうじ)の大門や藤摩藩島津家の下屋敷をみながら、海岸に沿ってゆくと高輪(たかなわ)の大木戸(おおきど)につく。

宝永七(一七一〇)年に、街道の両側に石垣を築いて関門とした。

高輪の大木戸が江戸の出入口であったことから、旅人の送迎の場となった。

大木戸を抜けてさらに海きわを進むと右手に小山が見える。

これが八(や)つ山である。十七世紀の中ごろから、陰暦七月二十六日の夜、つまり二十六夜待(月待講)には、八つ山下の海辺から月の出を拝もうとする大勢の人々で賑わった。

月光に弥陀(みだ)・観音・勢至(せいし)の阿弥陀三尊が現れるという信仰によるもので、念仏や題目を唱えて月の出を待つたという。

八つ山につづく小山が、御殿山である。

将軍が鷹狩に出かけた時に休憩したり、茶会などを開いた御殿だったが、元禄十五(一七〇二)年に焼けてからは再建されることなく、その後は、八代将軍徳川吉宗が植えさせたという桜の名所として賑わった。

なお御殿山は、嘉永六(一八五三)年にペリーが来日した直後、江戸幕府が品川沖に台場(砲台)を築造し、その時に埋立る土砂として使うためにかなり崩されてしまった。

海と月を観る名所の高輪辺の海岸、桜を観る名所の御殿山、紅葉狩りの名所の海晏寺(かいあんじ)など、この一帯は景勝の地が多かったため大勢の行楽客を集め、高輪の大木戸から八つ山、品川宿にかけては、茶屋などが軒を連ねて繁盛した。

八つ山下の石橋をこえると、東海道の最初の宿である品川宿に入る。宿は、北品川宿と南品川宿、そして北品川宿の高輪寄りに旅飯屋などが増え宿として認められた歩行(かち)新宿の三宿からなる。 |

図4 台場跡

|

天保十四(一八四三)年に、家数は一五六一軒、人口は六八九○人、本陣一軒、脇本陣二軒、旅籠屋一一一軒とあり、さらに、水茶屋が六四軒、煮売屋が四四軒あり、ほかの三宿とくらべてその繁栄ぶりがうかがえる。

参勤交代で東海道を利用する大名は、文政四(一八二一)年には一五三家にのぼり、このほか、駿府(すんぷ)城・大坂城や二条城に交代で詰める大番組の旗本、長崎・堺・伊勢山田奉行や大坂・京都町奉行などの遠国奉行と西国勤務の幕臣の公用旅行、また、毎年朝廷から幕府に遣わされた勅使・院使などの公家の旅行、さらには、朝鮮通信使・オランダ商館長ら外国人や琉球国からの使節の旅行などもあり、ほかの街道とくらべてその交通量は圧倒的に多かった。

|

図5 鈴ヶ森処刑場跡

それに加え、高輪から品川周辺の名所への遊覧、大山(おおやま)参り(現、神奈川県伊勢原市大山に鎮座する阿夫利(あふり)神社への参詣)や江ノ島参り(神奈川県藤沢市江の島に鎮座する江島神社への参詣。江島弁財天ともよぶ)、さらに遠くは伊勢参り、金毘羅参りなど、遠近さまざまの信叩と遊興の旅にも使われた。

南品川宿のはずれ海晏寺門前を出ると大井村に入る。

立会(たちあい)川に架かる浜川の板橋(通称は涙橋)を渡ると右手にお仕置(しおき)き場がみえる。

これが、通称鈴ヶ森処刑場である。

日光道中・奥州道中の千住宿手前にある小塚原処刑場と共に、江戸にあった二つの処刑場の一つである。

通称は、隣村の不入斗(いりやまず)村にある鈴ヶ森八幡からついたといわれる。

慶安四(一六五一)年の慶安事件で由井正雪と共に首謀者となった丸橋忠弥、遊女に心迷わせ辻斬りをした白井権八、八代将軍徳川吉宗のご落胤と偽って金品をだましとったという天一坊(てんいちぼう)、八百屋の娘で寺小姓と恋におち、再会を願って放火した八百屋お七などが、ここ鈴ヶ森の刑場で処刑された。

享和元(一八〇一)年、勘定奉行所の役人である大田南畝(なんぽ)は、大坂銅座の御用で大坂に出張した。

二月二十七日の午前六時頃に、雨の降るなかを親族や知友と共に江戸の家を出てからのことを、

|

図6 品川周辺図

|

「市谷、赤坂を過ぎ、赤羽根のはしの前なる立場(街道の休憩場所)にいこふ。

品川大仏(如来寺の芝の大仏のことか)の前なる鍵屋といへる立どのにて酒くみかはし、あるいは歌よみ詩つくり聯句(れんく)などして、別(わかれ)をしまぬにしもあらず。 こゝにて送来れるものをかへす」(「改元紀行」『大田南畝全集』第七巻、七七頁)

|

と書き、品川宿での見送りの人々との別れの交歓を描いている。

日本橋から板橋宿ヘ――中山道

日本橋から北西に向かって神田の町々を通りすぎ、江戸城外曲輪(そとくるわ)の城門である筋違橋門(神田見付)から外堀を渡り、湯島聖堂と神田明神の間を通る本郷通りを進むと、左手に「本郷もかねやすまでは江戸のうち」といわれた、歯みがき乳香散で繁盛した兼康(かねやす)があり、右手には加賀藩前田家の上屋敷が見えてくる。

|

図7 東京大学赤門

朱塗りの大きな門で、赤門とよばれ東京大学の構内に通じる門として現在も使用されているが、元々は一一代将軍徳川家斉(いえなり)の娘溶姫が、前田斉泰(なりやす)に輿入れした時に建てられた門である。

それをすぎると、最初の一里塚がある庚申塚(こうしんづか)のあたりに、休憩所の立場茶屋がある。

ついで駒込追分に至ると、道は二手に分かれ、そのまま行くのが日光御成道で、飛鳥山(あすかやま)・王子稲荷などをへて岩槻(いわつき)に至る。

中山道は左に曲がり、幕末に鎖国から開国への舵をとつだ老中阿部正弘の備後びんご)福山藩阿部家の下屋敷を左に見て進むと、右手に幕末の西洋砲術家高島秋帆(しゅうはん)の墓のある大円寺、左に白山方面へ曲がる道があり、その分岐点に高札(こうさつ)が建てられていた。

その左右には、下総(しもうさ)古河藩土井家の下屋敷、姫路藩酒井家の下屋敷など大名屋敷が建ち並んでいた。 |

図9 板橋周辺図

|

さらに行くと、松尾芭蕉の「しら露もこぼれぬ萩のうねり哉」の句碑のある医王山真性寺門前に出て、それから「とげぬき地蔵」で知られる高岩寺(こうがんじ)のある巣鴨(すがも)に入る。

さらに進んで滝野川村に入り、三宝寺池(練馬区内)などを水源とする石神井(しゃくじい)川に架かる石橋を渡ると、二番目の一里塚が道の両側に立っていた。

この先の加賀藩前田家の下屋敷を過ぎると、中山道の第一宿である板橋宿に入る。

板橋宿は、幅四間(約七・二メートル)の中山道が中央を通り、江戸に近い順に下(しも)宿(平尾宿)・中(なか)宿・上(かみ)宿からなる長さ約一七〇〇メートルの宿場である。

宿の名は、板橋宿の中央を流れる石神井川に架かる板橋に由来するという。

宿は石高一○八七石余で、天保十四(一八四三)年に、家数が五七三軒、人口は二四四八人、本陣一軒と脇本陣三軒、旅籠屋が五四軒あった。

板橋の手前の中宿が絹の中心で、人馬の継ぎたてを行う門屋場(といやば)や本陣・脇本陣もあり、荷物の重量が幕府の規定を守っているかどうかを検査する、貫目政所(かんめあらためしょ)も設けられていた。

上宿には旅龍屋も多く、宿はずれには「縁切り榎(えのき)」の大木がいまでも植えられている。 「縁切り」の名から、婿入りや嫁入りのときにはこの木の下を通るのを嫌ったという。

そのため、幕末に、孝明天皇の妹で将軍徳川家茂(いえもち)に降嫁した和宮(かずのみや)がここを通過するときは、木にこもをかぶせてから通行したという。

下宿をそのまま進むと前野村に入り、難関の戸田(とだ)川を船で渡ると蕨(わらび)宿に進んでゆく。

なお、下宿からすぐに左に折れる道がある。これが、川越藩の城下町川越に向かう川越道である。

参勤交代に中山道を利用した大名は、加賀の前田家や越後高田の榊原家などの日本海側の大名と中山道筋の約三〇家にのぼり、東海道を使わない幕府役人や藩士の往来も多かった。

また、文化元(一八〇四)年に一二代将軍徳川家慶(いえよし)夫人となった有栖川(ありすがわ)楽宮やさきほどの和宮など、皇族女性の輿による往来もみられた。

中山道を旅する旅人は、江戸から出るとき、江戸に戻るとき、板橋の宿まで送迎をうけ、板橋宿で別れと出迎えの挨拶をした。

そのなかには、悲しい別れもあった。

悲しい離別のドラマで有名なのは、渡辺崋山(一七九三~一八四一)の板橋の別れである。

崋山(かざん)は、江戸時代後期に三河田原藩の家老を務めると共に、著名な洋学者であり、すぐれた画家として有名な人物である。

崋山四六歳の天保九(一八三八)年に、自らの生涯を振返った自伝ともいえる内容の家老退職願を、藩に差し出した。 |

図8 縁切り榎(えのき)

|

それによると、祖母・病父・母・兄弟七人からなる少年時代の渡辺家の家計は、筆舌に尽くしがたい苦しさだったという。

崋山一四歳のとき、当時まだ八、九歳の子供だった弟熊次郎を口減らしのため出家させることになり、板橋の宿まで見送りにいった。

雪がちらちらと降り始める凍えるような寒さのなか、見も知らぬ男に連れられ、心細さと名残りの惜しさにあとを振り向き振り向きする弟を見送ったことを、三〇年もたったいまでも、昨日のことのように思い出すと書いている(渡辺崋山「退役願書之稿」『日本思想大系』55所収)。

うれしい江戸への帰還もある。大田南畝(なんぽ)は、約一年にわたる大坂銅座の勤務を終え、享和二(一八〇二)年三月二十一日に大坂を出発して道を中山道にとって江戸へ向かった。四月七日に戸田川を船で渡り志村に着く頃、一族や知友の出迎えをうけ、一緒に板橋宿に到着した。

「うれしなどはよのつねなり。おのおの一年恙(つつが)なかりしよろこびをのべつつ、板橋の駅につく。橋をわたりて左なる酒家にいこひて、もろ人酒くみかわしつ」と書いて、大坂勤務を終えて無事に戻ったうれしさを率直に語り、板橋をわたった所の旅籠屋であろうか、そこに入って酒を酌み交わし喜びあっている。

南畝一行は、それから庚申塚を過ぎたところで中山道を出て右手に曲がり、池袋村を過ぎて護国寺門前で休息した。

そこに悴の嫁に抱かれた留守中に生まれた孫や、この近くに住む孫娘二人も出迎えに出てきていた。

その時の心境を、「わづかひとゝせのほどとはいへど、たけ高く生ひたちたる心地す」と表現し、幼い三人の孫娘に囲まれた幸せなおじいさん気分に浸っている(「壬戌紀行」『大田南畝全集』第八巻)。

飛騨郡代として飛騨高山陣屋に赴任する豊田友直は、天保十一(一八四〇)年四月十一日に、同僚の代官などの見送りをうけて屋敷を出て、華々しい行列を組んで板橋宿に到着した。本陣で休憩と昼食となり、板橋宿まで見送りに来た出入り町人二七人を含む、六二人という大勢の者に昼食と酒肴をふるまい、別れを告げた。

任地へ赴任する公用の旅行とはいえ、板橋宿にあった荷物の重さを検査する貫目改所に行き、荷物の重量検査を受けた。

幕府が定めた重量より重い荷物を過貫目(かかんめ)といい、荷を二つに分けるなりして二個分の規定の料金を払わなければならなかった。

旅行経費を少なくするため、規定より重い荷物を無理矢理運ばせようとしたので、それを取締まる触書(ふれがき)がしばしば出されている。

豊田は、自身の荷物が過貫目であることを承知していた。折りよく代官仲間の山本大膳の手代が役目がら貫目改所に出ていたので、豊田は荷物の継ぎたてなどで手数をかけるということで、その手代に挨拶に行った。

すると手代は、過貫目の荷物を規定通りの重量であるといって、貫目改めをパスさせている。

代官仲間ということで、不正を見て見ぬ振りをしてもらったのである(「豊田友直日記」東京大学法学部法制資料室所蔵)。

図10 浅草寺雷門 |

図11 吉原遊女の供養塔(浄閑寺) |

日本橋から千住宿へ――日光道中・奥州道中

日光道中と奥州道中は、日本橋から宇都宮まで同じ街道である。

日本橋から北東に進み、浅草橋御門から外堀を渡り、隅田川に沿って北に進行と、右手に幕府の米蔵である浅草御蔵のある蔵前を通り、左に浅草寺の雷門が見えてくる。

さらに待乳山(まつちやま)聖天を左に曲がると、天保十三(一八四二)年に、木挽(こびき)町や葺屋(ゆきや)町から移転させられた歌舞伎の江戸三座(中村座・市村座・守田座)のある猿若(さるわか)町が左手にある。

江戸時代後期には三〇〇〇人もの遊女を抱えて昼夜営業する、幕府公認の遊郭である吉原につながる山谷(さんや)堀を渡ると浅草山谷町に出て、ここからは寺と田圃ばかりの淋しい道がつづく。

江戸小伝馬町の牢から刑場に引かれてゆく罪人が、涙を流しながら渡ったといわれる石造りの泪(なみだ)橋を渡ると、左手に獄門・磔(はりつけ)・火あぶりなどの極刑が執行された「御仕置場」、通称小塚原の刑場がある。

明和八(一七七一)年に杉田玄白・前野良沢(りょうたく)らが、ここで腑分けとよばれた死体解剖を見物して、オランダ医学書『クーヘル・アナトミア』の翻訳を思い立ち、『解体新書』を完成させたことは有名である。

また、安政六(一八五九)年には、大老井伊直弼(いいなおすけ)が、将軍継嗣問題や日米修好通商条約調印に反対した一橋派や尊王撰夷派に大弾圧を加えた安政の大獄のとき、吉田松陰・橋本左内・頼三樹三郎(らい・みきさぶろう)らはここで処刑された。

また、小塚原町から左に曲がる道があり、これは箕輪(みのわ)町をへて上野寛永寺山下の広小路に出る下谷道(しもやみち)である。

これを利用する旅人も多かった。なお、箕輪町にある浄土宗浄閑寺は、「生きては苦界、死しては浄閑寺」といわれたように、吉原の遊女を葬った投げ込み寺であった。

小塚原町をそのまま進むと、荒川に架かる千住大橋に出る。

文禄三(一五九七)年に代官伊奈忠次により初めて造られた木橋で、洪水で押し流されたりして、その位置は変わりながら何度も架け替えられている。

文政年間(一八一八~二九)の橋は、長さ六六間(一二〇メートル弱)、幅四間(七・二メートル)もあり、まさに大橋であった。

この大橋を渡ると河原町で、神田とならぶ千住青物市場(通称ヤッチャ場)があり、江戸近郊で生産された野菜類が、荒川水系を利用したり、街道を陸送して運ばれてきて、江戸住民の台所を賄(まかな)った。

河原町から掃部(かもん)宿に入るが、この宿を開発したといわれる石出吉胤(よしたね)の通称「掃部亮」(かもんのすけ)が、宿の名の由来といわれる。掃部宿のはずれの左手には高札場、右手には一里塚があり、板橋(通称千住小橋)を渡ると千住一丁目に入る。

ここが千住宿の中心で、人馬の継ぎたてを行う問屋場や貫目改所があった。また、三丁目には本陣があった。

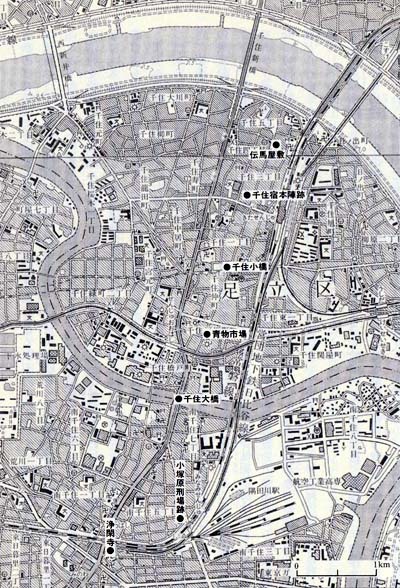

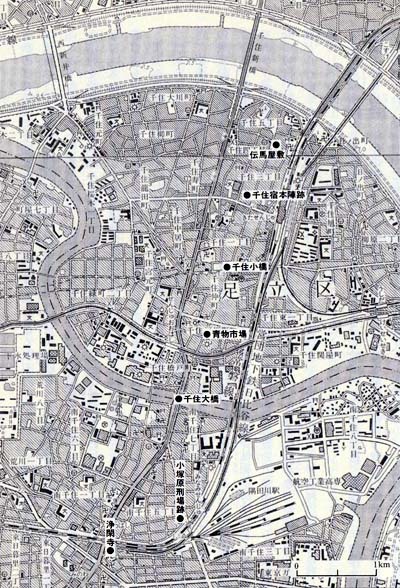

図12 現在の旧日光道中(旧千住宿付近)

千住宿は、一丁目から五丁目まであったが、のちに掃部宿や小塚原町・中村町を加えた全体を千住宿とよぶようになった。

天保十四(一八四二)年には、千住宿の石高は一五九〇石余、南北二二町一九間余(二四〇〇メートル)、軒数は二三七〇軒、人口は九九五六人、本陣と脇本陣が各一軒、旅籠屋は五五軒あった。

江戸四宿の中で最も人口の多い宿で、それは交通関係だけではなく、様々な商工業者が生活していたからである。

千住宿五丁目の道路わきに道標があり、そこから右折している道が、千住から松戸を経由して水戸と下総(しもうさ)佐倉に分岐する水戸佐倉道である。

道幅が三間(五・四メートル)あり、江戸徳川家をはじめとする二〇以上の大名が往来した。

また、五丁目のさきの梅田村からは、一般には西新井大師とよばれる総持寺へ参詣する大師道も延びていた。

俳人松尾芭蕉は、元禄二(一六八九)年に東北から北陸を旅し、紀行文学の傑作である『奥のほそ道』を著した。 |

図13 千住周辺図 |

芭蕉は三月二十七日に、門人河合曾良(そら)を伴って、深川の芭蕉庵を出て隅田川を船でさかのぼり千住に上陸した。

このように、陸路ではなく隅田川をつかって千住へゆく方法もあった。

芭蕉は、千住宿から陸奥(むつ)・出羽、越後・越中・加賀・越前をへて美濃大垣に至る旅を始めるにあたり、

「千しゅと云所にて船をあかれは、前途三千里の思ひ胸にふさかりて、幻のちまたに離別の泪をそゝく」

と困難を予想させる奥羽への長旅へのおもいを書き「行春(いくはる)や鳥啼魚(とりなきうお)の目は泪」と詠んでいる。

そのあとに「人々は途中に立ならひて後かけの見ゆる迄はと見送るなるべし」と書いているように、芭蕉と河合曾良を千住宿まで見送りにきた人々は、二人の後ろ影が見えなくなるまで見送つたらしい。

奥羽への旅は距離が長いだけではなく、東海道の旅とは少し異なる重たいものがあったらしく、旅立つ芭蕉の文章と一句にも結ばれる。そのせいか、無事に旅を終えて江戸へ戻ってこれた時の喜びもまた、格別のものだったらしい。

寛政十一(一七九九)年に江戸幕府は、松前藩から蝦夷(えぞ)地(現、北海道)の東半分の支配権を取上げて直轄する政策を始めた。

その政策の責任者になり、蝦夷地の巡視に向かう旗本で幕府書院番頭松平忠明の随行を命じられたのが、旗本で幕府小性組の組士であった遠山景晋(かげみち)である。

遠山景晋は、あの「名奉行遠山金さん」で知られる遠山金四郎景元の父親である。

景晋は、幕府の命令で江戸から外へ出る旅行をしたことがなかった。

江戸から外へのはじめての旅行が、陸奥・出羽どころかそのさきの蝦夷地だった。その旅行中の見聞を、『未曾有記』(みぞうき)という紀行文に書残している。

文字通り困難な旅と任務を終えて江戸に帰着することになった遠山景普は、寛政十一年九月十四日に草加(そうか)の宿を出発、千住の宿に入って休息し、ここで旅装を改めた。明六つ時に千住の宿を出発し、小塚原で右に折れ、奥州道中に別れて下谷へ向かう道を進み、上野寛永寺の下、上野山下とよばれた盛り場の広小路で休息した。

そこに家族らが待ち受け、出迎えをうけた。

その時の情景を、

「われ成童の頃先考(せんこう、永井直令)のたまいしは、浪花監使(書院番士、寛延元年大坂目付)うけたまわりし年、汝は六才成し、瘢痕(ほうそう)の重しと聞き、案んしわつらいて帰りし時安左衛門と云老□高輪辺出迎しに、病癒え程もなけれは、白き面は赤ふ黒ふ膿(うみ)也、皮膚もかさのあと高う低ふ、こはわか子にてはありけるかと夢の心地す、されと双(ふたつ)なき難渋の□と聞は、帰らんころは一褐(いちげ)の文字と化しつらんと思ひしに、命有そふしきなれ、悲喜の涙こもこも瞼に余りしと、丁壮(ていそう)の後も折く語りぬ、父母嘸(さぞ)其病を憂(うれい)、是非もなき、ふきやうなりしか、今次郎冠者(かじゃ、景元、寛政五年生れ)か無病にておとゝひ打つれて迎に参り、夏だけ秋さる間にかうもそたち心もおとなしうありしを見るうれしさにつけても、先考のむかし案し奉らせて、われも又悲喜の泪そゝろに襟をつたふこと、幼き者か年たけて後にそまたわか心を思ひしりらめ」

(『未曾有記』)と記している。

七ヵ月ぶりにわが子景元と対面し、わずかの間に大人びた様子を見たとき、景普は五〇年も昔の父のことを思い出し涙している。

実父の永井直令(景晋は永井家から遠山家の養子に出た)は、大坂目付の任務を終えて東海道を旅して品川に入り、高輪大木戸で家族らの出迎えをうけたとき、わが子景普と対面して涙を流したという。

大坂へ赴任していた時に、景普が重い疱瘡にかかったとの知らせをうけ、任務を終えて江戸に帰宅するまでには死んでしまっていると思っていたところ、一命をとりとめ、疱瘡が治りかけででこぼこの膚のため、一瞬わが子かと疑うほどの顔だったが、生きて対面できたうれしさに涙を流したことを、大きくなってから何度も聞かされたという。

子を思う親の心情と、長い旅から無事に帰ることができた安堵感がしみじみと伝わってくる。

日本橋から内藤新宿ヘ――甲州道中

日本橋から武蔵国西部に進んで甲斐(かい)国を通り、信濃(しなの)諏訪宿で中山道に合流する甲州道中には四五宿あり、その最初の宿が内藤新宿である。

甲州道中を参勤交代に使ったのは、信濃諏訪高島藩の諏訪家、伊那高遠(たかとう)藩の内藤家、飯田藩の堀家の三大名で、このほか享保九(一七二四)年に甲斐国全体が幕府領となり、甲府城に交代で詰める甲府勤番の旗本たちが往来した。

他の四街道に比べると、武家の通行はもっとも少なかった。

江戸城四谷御門から外堀を渡ると四谷塩町、ついで四谷伝馬町と続く。

この通りの地下九尺(約二・七メートル)には玉川上水が石樋の中を流れ、四谷御門に向かっている。

道をそのまま進むと四谷の大木戸に出る。

江戸時代の都市には重要な出入口に木戸が設けられ、江戸では大木戸とよばれ二ヵ所あった。

東海道の高輪の大木戸と、元和二(一六一五)年ごろ造られた甲州道中の四谷の大木戸である。

四谷の大木戸は、最初は木戸があり、小屋を設けて通行人を調べ、さらに馬改番屋をつくってここを通過する物品の検査にあたっていた。

しかし、寛政四(一七九二)年には番屋も木戸も撤去され、道の両側に石垣を築くのみで自由に通行できるようになっている。 |

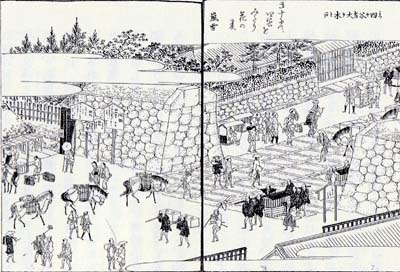

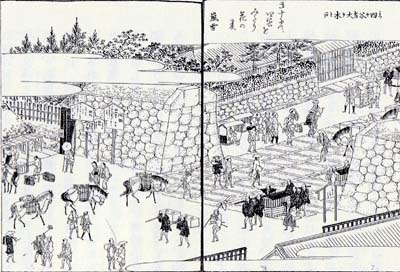

図14 四谷大木戸(『江戸名所図会』

|

南側の石垣脇に玉川上水の水番屋が置かれ、羽村から地表を流れてきた玉川上水は、ここから地下にもぐり、石樋のなかを流れて四谷御門へ向かっていく。

そこから先は石樋や木樋で地下を流れ、江戸市中の飮用水として使われた。

水番屋前には、魚をとること、ごみを捨てることなどを禁止した制札が建てられていた。

なお、この水番屋の跡には、水道の碑が建てられている。

この大木戸を抜けると、甲州道中最初の宿、内藤新宿である。

もとはそれより先の高井戸宿が最初の宿であったが、日本橋から四里八丁(約十六・六キロ)あり、ほかの三宿とくらべて遠いという理由から、元禄十一(十六九八)年に内藤新宿が新設された。

浅草阿部川町の町人が、この一帯を開発した。

内藤新宿の名称の由来は、天正十八(一五九〇)年に、内藤清成が徳川家康から拝領した屋敷地であったことと、新しくできた宿であることによる。

宿の開設直後から二度にわたり火災に見舞われて困窮し、さらに利用者が少ないことや享保改革(きょうほのかいかく)の倹約令などもあって、享保三(一七一八)年に、いったん廃止となった。

宿場が再興されたのは、安永元(一七七二)年のことである。

天保十四(一八四三)年に、宿場は、下町・中町・上町の三町からなり、東西に九町一〇間(約九九九メートル)、家数は六九八軒、人口は二三七七人で、本陣一軒で脇本陣はなく、旅籠屋が二四軒あった。旅籠屋の数は、品川宿の九三軒、板橋宿の五四軒、千住宿の五五軒とくらべてかなり少ない。

しかし、旅人が休息する茶屋は、安永八(一七七九)年に五〇軒、文化三(一八〇六)年には新茶屋一二軒が加わって繁栄している。

図15 現在の甲州道中(新宿付近)

内藤新宿上町のはずれが追分で、左へ行くのが甲州道中、右へ行くのが青梅(おうめ)街道である。 |

図16 新宿周辺図 |

青梅街道は多摩郡西部を通って青梅に至る街道で、成木(現、青梅市内)で生産された江戸城造営に必要な石灰を運ぶのに使われた。

このため「御白土(おしろつち)街道」ともいった。

この青梅街道は、堀之内(杉並区堀ノ内)にある妙法寺への参詣にも利用された。

日蓮宗の日円山妙法寺は、祖師日蓮像が厄除けとして信仰され、開帳のさいには江戸の町人が大勢参詣した。

甲州道中も、江戸時代中頃から広まった富士信仰による富士参りや、日蓮宗総本山久遠寺(くおんじ)へ詣る身延山参詣への街道として利用され、信仰の道でもあった。

追分から甲州道中を進むと角筈(つのはず)村にでる。

十八世紀初めの享保改革で新田開発が奨励され、武蔵野の開発が行われて畑作を中心とした新田村落が多数生まれた。

耕地が安定すると、大麦や小麦などの雑穀や蔬菜の生産が発展した。

角筈村一帯には武蔵野新田の生産物を集荷し、江戸市中へ販売する多くの雑穀問屋が生まれた。

また、多摩地区の農民が雑穀類を馬の背に乗せ、内藤新宿を通って直接に江戸市中へ運ぶこともさかんに行われ、甲州道中は、雑穀や蔬菜を生産する武蔵野の農民と江戸の消費者とを結びつける役割も果たした。

内藤新宿が再興されたすぐあとの安永四(一七七五)年に、大田南畝は、内藤新宿での遊興をタネに『甲駅新話』を書いている。

そのあとがきに、

|

「粋(いき)とは梅干、野父(やぼ)とは鶏の名かときくやうな新宿、田舎にあやめ咲とはしほらしと、ぞめき声有頂天にひびき、ヤツサアコラサの息杖坤軸(そくじょうこんじく)にこたえて、茶屋はどんどん、拍子木かちかち、草鞋(わらじ)うる老父もいきはりを覚へ、団子商ふ賤女もよしなんしとはねかけ、桑田変じて海道の繁昌を、唯一冊に書しるせしもの、二日酔のちらく目にみれば甲駅新話とあり」(『大田南畝全集』第七巻、二九頁) |

と書き、田舎っぽさを濃厚に残しながら繁昌しはじめた内藤新宿を描いている。

その序には、「四谷新宿馬糞の中に、あやめもしらぬ一巻をひろひ得たり」と書いていて、雑穀や蔬菜を背に乗せ穴馬の往来の多かったことを偲ばせる。

水上の道――江戸湾・利根川・江戸川

街道は、旅人だけではなく物資の運送に利用された。

とくに、人ロ一〇〇万をこえる大都市である江戸の住民が必要とする穀類や蔬菜類などは、武蔵野や江戸近郊で生産され江戸へ運送された。

それは、日光道中・奥州道中の千住青物市場や甲州道中の角筈村でみた通りである。

またかつては、青梅街道を使った石灰の輸送などもあった。

しかし、江戸への物資輸送は、多くは水上交通に依存していた。

たとえば魚は、日本橋から江戸橋までの北側に魚河岸(日本橋魚市)があり、近海産の魚が船で運ばれて江戸住民の食卓にのぼった。 |

図17 永代橋と隅田川

|

江戸にとって、諸国から浦賀水道をへて品川沖に入ってくる廻船や、利根川あるいは鬼怒川から江戸川に入り江戸めにいたる河川交通がとくに巫要であった。

江戸時代の江戸図をみると、江戸城の中に位置する日本橋や京橋地区には、川や運河が縦横に走り、さながら水の都の観を呈している。

この川や運河沿いに、荷物の上げ下ろしをする河岸があり、大商人たちが商品を保管する蔵が軒を連ねていた。

また、諸国の幕府領から船で運ばれてくる年貢米は、隅田川に入り浅草御蔵に納入された。

大型の廻船により運ばれた積み荷は、小形の船に移しかえられ、河岸で陸揚げされて問屋の蔵に運ばれた。文政九(一八二六)年にオランダ商館長の江戸参府(さんぷ)に随行して江戸にやってきたシーボルトは、

「食糧の大きな需要は、異常に大きい人口と在府中の諸侯の盛んな浪費に比例する。

各大名は主な食料品を自分の国から運ばせはするが、それでも主として海上や隅田川を通じて運び込まれた米や魚に頼っている。

江戸の港への海上輸送がほとんど一週間とだえれば、大名屋敷にいちじるしい圧迫を及ぼし、貧困な庶民階級は飢餓に苦しむ結果となるだろう、と主張するものさえある。

政治的な点からいって重大な事態であると思われる」(『江戸参府紀行』平凡社東洋文庫、二一七頁)と書いている。

外国の艦船により江戸湾が封鎖されたら、物資不足に陥った江戸は一週間で手のつけられない騷動になるだろうと、洋学者たちは深刻に心配していた。

江戸湾と河川・運河、利根川・江戸川・隅田川などは物資輸送の大動脈であった。

top

****************************************

|