|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章(その一 その二) Ⅳ章 付録

|

Ⅱ章 古代・中世の江戸

武蔵国豊島郡江戸郷

「本郷も兼康までは江戸の内」という俚言(りげん)が残ることからもわかるように、いわゆる「江戸」の範囲は江戸城(皇居)とその周辺の一定部分からなり、そのイメージもつかみやすい。

しかしこうした周知の「江戸」は、あくまで江戸時代以後のものであり、それ以前から同じ場所が「江戸」とよばれていたと素朴に考えるわけにはいかない。

そもそも「江戸」とはどのあたりを指す地名だったのか。

このことをはじめに探究してみよう。

「江戸」という地名が登場する初見史料は、鎌倉時代の半ば、弘長元(一二六三)年に作成された次のような文書である(関興寺文書、『東京都古代中世古文書金石文巣成』第一巻〈古文書編一〉所収。なお、本章で利用した史料のぼとんどは、同書の第一巻~第三巻〈古文書編一~三〉に収録されている)。 |

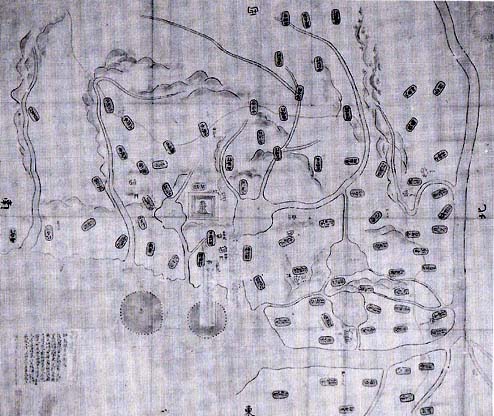

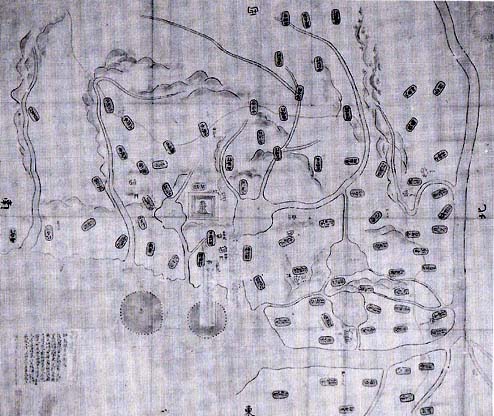

図18 『長禄江戸図』

太田道濯の江戸築城は、康正2 (1456)年ごろから始められたらしい。

この絵図は「長禄年中」(1457~60)という紀年をもち、

道灌の築城当時のことを想像して描いたものである。

|

武蔵国豊嶋郡江戸郷内前嶋村は、先祖之所領、尓今相伝仕候鰮に、此両三年顫飢之間、百姓一人も

候ハす、依御公事対捍仕候、定あしさまのけんさんにも入候ぬとおほえ候、於彼所領者、それへま

いらせ候ぬ、御年貢・御公事をも可有御沙汰候、此様を申させ給で御沙汰可有候、恐々謹言。

弘長元年十月三日 平長重(花押)

謹上 五代右衛門尉殿 御宿所 |

後述するように東京地域には江戸氏の一族が勢力を広げており、彼らの多くは名前の一字に「重」の字を用いることが多かった(こうしたものを「通字」という)。

この文書の差出人の「平長重」も「重」の字を持つから、江戸氏の一人とみてよかろう。

江戸氏は平氏の流れだから、「平長重」という名乗りも理解できる。

「武蔵国豊嶋郡江戸郷内前嶋村」は先祖相伝の所領だが、ここ数年の飢饉で百姓がいなくなり、御公事も納められない状況なので、貴殿(宛名の五代右衛門尉)にこの所領をお渡ししたいというのが文書の趣旨である。

なかなか面白い内容の文書だが、ここでは冒頭の「武蔵国豊嶋郡江戸郷内前嶋村」という表現に注意を限定したい。 「江戸」が「江戸郷」といわれていること、「江戸郷」は「豊島郡」の中にあったこと、「江戸郷」の中に「前嶋村」という村があったこと、この三点がこれからわかるのである。 |

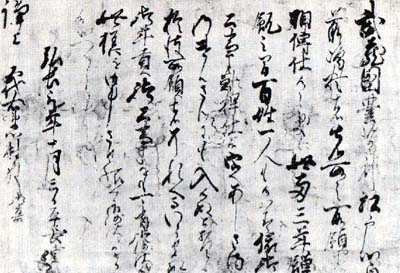

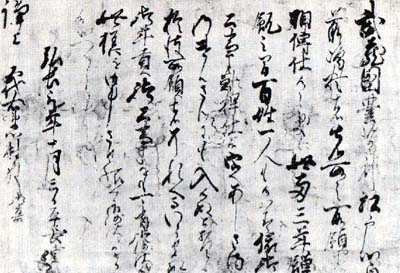

図19 「江戸」地名初見の文書(弘長元年10月3日)

この文書を活字にしたのが上の文書

|

これから一八年後の弘安四(一二八一)年にも、次のような文書が作られている(深江文書)。

ゆつ(譲)りわた(渡)すまつゝる(松鶴)かはゝ(母)の所

むさし(武蔵)の国ゑと(江戸)のかう(郷)しハさきのむら(村)の(数字判別不明)ー宇かう

た入道かさいけ(在家)、をなしきうしろのさいけつきのはたけ(畑)、ひかし(東)

ハこちうたかつくりのはたけのさかいをかざる、にしきた(西北)ハ田

をかきる、をなしきさいけつきの田六反、同つく(佃)田二反、かの

ところは、重政かちうたい(重代)さうてん(相伝)のしりやう(私領)なり、しかるを、

まつゝるかはゝに、後家分としてゆつりわたすところ実なり、

よて後日せうもん(証文)のために、譲状如件(くだんのごとし)、

弘安四年卯月十五日 平重政(花押) |

差出人の「平重政」も江戸一族であろう(文書には「多賀谷八郎」と注記した紙が貼られているが、根拠は不明)。

「むさしの国ゑとのかうしハさきのむら」にある在家一宇と、うしろの在家つきの畠、さらに在家つきの田二反と佃(つくだ)二反を「まつゝるかはゝ」(おそらく重政の妻であろう)に後家分として譲るという内容の譲状であるが、ここにもゑとのかう」として「江戸郷」が登場し、その内部に「しハさきのむら」という村があったことがわかる。これはのちに「芝崎村」あるいは「柴崎村」としてみえる。

鎌倉時代には「江戸郷」という郷があり、その内部に「前嶋村」と「芝崎村」という村があったことがわかるが、この「前嶋村」「芝崎村」の場所はどこか。

普通の地域であれば現地の景観や地名の調査でかなり解明できることがらだが、東京は事情が違う。太田道灌による江戸築城と、徳川家康入部以後の大規模な埋立てによって地形は大きく変貌し、中世の景観を復元するのは容易でない。

ただ地理学も含む様々な角度から考察が加えられ、それなりの推測が可能な状況にはなってきている。

論者によって微妙な違いはあるが、いわゆる江戸城の前に「日比谷入江」という入江があり、その前方に「前島」という半島があった(現在の東京駅から有楽町に下るあたり)というところは共通の認識といえよう。

「前嶋村」はこの「前島」にあった村で、「芝崎村」はその北の低地部分(いまの神田の一帯)といわれている。

このうち「前嶋村」はやがて鎌倉の円覚寺の所領となり、水和三(一三七七)年の史料にその名を見せるが、応永二十六(一四一九)年の史料には、やはり円覚寺領の「武蔵国江戸前嶋内森木村」という形で顔を出す。

これから「前嶋」の中に「森木村」という村があったことがわかる。この頃には前嶋村の内部から森木村という小集落が生まれていたわけだが、その場所は特定できない。

鎌倉・室町時代の史料から「江戸郷」の内にあったことが確認できるのは、前嶋村(および森木村)と芝崎村だけだが、戦国時代の史料には「平川」も「江戸」の内とするものがある。

天文九(一五四一)年に平川の楞厳(りょうごん)寺が比叡山延暦寺から寺号を与えられたときの証文に「武蔵国豊島郡江戸平川」とみえ、これから「平川」も「江戸郷」の内と判断することができる。

ただ後述するように、この時代には「江戸」の範囲が広がっている可能性もあり、確実な証拠とはいえない。

しかし「江戸城」の北辺を流れる平川に沿って展開していたと思われる「平川」は、「芝崎村」に隣り合うから、これも「江戸郷」に含まれていたとするのが自然であろう。

なお戦国時代の史料には「上平川村」「下平川村」とみえ、「平川」がこの二村にすでに分かれていたことが知られる。

桜田郷と比々谷郷

江戸というのは郷の名で、中世の「江戸郷」の内であったことが確実な地域は、江戸城(皇居)の北辺から東部にかけての、比較的狭い範囲だけだった。

そして江戸城から南の地域には、「江戸郷」とは異なる郷村が展開していたのである。

古くから史料にみえるのは「桜田郷」である。

これは『和名類聚抄』にも登場する古代からの郷で、応永三十(一四二四)年の史料にも「武州豊嶋郡桜田郷」としてみえる。

江戸大炊助憲重という武士が桜田郷内の「沾却地」(こきゃくち、売却地)について訴え、これを回復したことにかがわるものだが、「桜田郷」という郷が「豊嶋郡」の中に存在していたことがこれからわかる。

このほかにも史料は多いが、この「桜田郷」は江戸城の南方に広がっており、現在の桜田門がその名残りと考えられている。

また桜田の南の日比谷は「比々谷」という形で史料に現われる。

大永六(一五二六)年に小田原北条氏が、牛込助五郎に対して「比々谷村」の陣夫・小屋夫の提出を免除したというのがその初見で、永禄二(一五五九)年に作成された北条氏所領役帳(小田原衆所領役帳)には「比々谷本郷」としてみえる。

ともに戦国時代の史料ではあるが、「比々谷」の地名は古くからあったとみるべきであろう。

江戸や桜田と同格の「郷」なのか、より小さな「村」なのかが問題だが、「比々谷本郷」という表現があることからみて、「比々谷郷」という郷だったととりあえずは考えたい。

また前述した永禄二年の北条氏所領役帳には「局沢」(つぼねざわ)の地名がみえ、同年の北条家の朱印状にも「局沢江戸明神職」のことが記されている。

この「局沢」は皇居の西側、吹上御苑から北の丸公園あたりをさすとみられている。

これは小規模の村たったとみえ、桜田郷の一部ではないかと推測される。

現在の皇居の一帯には、江戸郷・桜田郷・比々谷郷という三つの郷が隣接して存在していたのである。

皇居の中心部分がどの郷に属するかは定かでないが、かっての平川の流れで江戸郷と桜田郷が分かれるとみるのが自然であろうから、皇居は桜田郷内ととらえることができよう。

「江戸」という地名が肥大化しかため、この一帯が古くから「江戸」とよばれていたと考えてしまいがちだが、厳密な意味での「江戸」は皇居の北辺と東辺にすぎず、江戸城の中核部分も「江戸」の外だったのである。

|

|

|

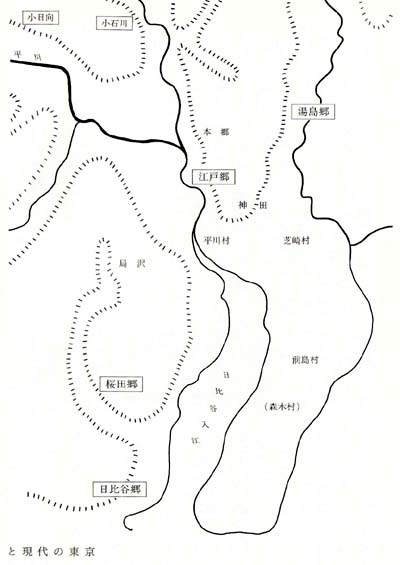

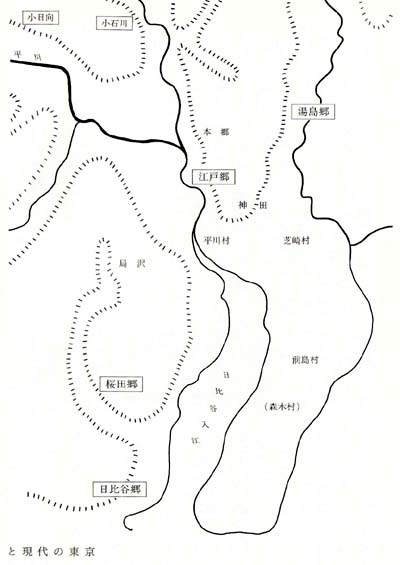

図20 中世の江戸(左)と現代の東京(右) |

江戸の中心はどこか

ここで再び「江戸郷」のことに戻りたい。

前嶋・芝崎・平川と連なる、平川東岸一帯が「江戸郷」に含まれていたことは、これまでの考察で明らかになったが、これが「江戸郷」の全範囲かということになると問題が残る。

「江戸郷」の中に三つの村があるというだけでは、いったい「江戸郷」の中心がどこなのかわからない。

また後述するように江戸を拠点とする江戸氏が平安末期からこの地を支配したことが明らかであるが、この江戸氏の館がどこにあったかということも大きな問題である。

そこで、皇居の周辺から少し離れて、平川・芝崎の北の方面に眼を広げ、中世の郷村のありようを探っていきたい。

そうすると問題になるのは湯島と本郷ということになる。

このうち湯島については「湯島郷」という独立の郷だったことが史料にみえる。

湯島も桜田と同じく『和名類聚抄』にみえる古い郷で、永享二(一四三〇)年にも「武蔵国豊島郡湯島郷之内片岡分山免」を三年間免除するという証文が残っているから、「湯島郷」が豊島郡に属する郷だったことがわかる。

湯島は「江戸郷」と隣り合う郷だったわけで、これを江戸郷の内とみることはできない。

残るのは「本郷」である。「本郷」という地名の由来については『御府内備考』に

「本郷は古しへ湯島の内にして、その本郷なれば湯島本郷と称すべきを、上略して本郷とのみ唱へしより、後世湯島と本郷とはおのづから別の地名と成りしなるべし」

と記されている。

「本郷」は「湯島本郷」で、のちに「湯島」がとれて「本郷」とよばれるようになったというのである。

ただこの所説には疑問がある。まず「本郷」という名前だが、これは一定の広さをもつ荘園(庄)や郷の中心という意味で用いられるのが一般的である。

たとえば鎌倉の東隣にある六浦(むつうら)庄の中心は「六浦本郷」、北隣の山内庄の中心は「山内本郷」とよばれる。

東京地域でも城北に「平塚本郷」という地名があるが、これはおそらく平塚郷の中心という意味であろう。

つまり「本郷」というのは中心地、センターの意味なのであり、「もとの集落」を「本郷」という例はあまりないのである。

「本郷」の名は前記した北条氏所領役帳にすでにみえ、戦国時代には「本郷」と「湯島」がともに存在していたことが明らかである。

「本郷」がかつて「湯島本郷」とよばれていたという証拠はまったくなく、仮にそうだったとしても、「湯島本郷」の集落が健在なのに東隣の集落が「湯島」を名乗るというのは、やはり不自然である。

また地形からみても湯島と本郷は一体のものとは考えにくい。

いわゆる「本郷台地」を挟んで湯島と本郷の集落は離れており、早淵川(はやぶちがわ)沿いの湯島と小石川(こいしかわ)に接する本郷とは、水系も異にしていたとみられるのである。

「本郷は湯島の本郷」という所伝が疑わしいとなると、それでは「本郷」は何の「本郷」なのか、ということになろう。

前述のように「本郷」とは荘園や郷の中心の意味であろうが、今の「本郷」を含む広い庄または郷として何が考えられるか。

この問いに対する答えは、いまのところ一つしか思いつかない。この近辺にある広域の庄や郷となると、いままでみてきた「江戸郷」しか考えつかないのである。

確証はないが「本郷」は「江戸郷」の「本郷」、すなわち「江戸本郷」だったのではあるまいか。

「本郷」というと東京大学のある台地上を想定しがちだが、本来は小石川沿いの平地とその後背地の高台がその中心だったと考えられる。

現在は神田川以北が「本郷」地内だが、神田川が江戸初期の開削であることを考慮すれば、本郷台地の西の縁にあたる、もとの平川沿いの一帯も古くは本郷の内だったと推測できる。

現在の場所でいえば、春日の駅あたりから水道橋をぬけて、神田神保町に向かうひとつづきの空間が「江戸本郷」だったのではあるまいか。

そしてその南に上平川村・下平川村・芝崎村・前嶋村という村々が連なっていたと考えられるのである。

こうしてみると、中世の「江戸郷」は小石川および平川に沿って広がる細長い郷で、その中心は現在の水道橋近辺だったと想定できる。

江戸氏の本来の居館もこのあたりに存在していたのではあるまいか。

「江戸」という地名の由来については様々な説があるが、この近くの地名で「津」が「戸」に置き換えられる例が多い(たとえば今津から今戸、亀津から亀戸、奥津から奥戸)ことからみて、もとは「江の津」とよばれていたとみてよかろう。

「江」とは水路のことで、「津」は船の停泊地を指す。日比谷入江から平川の流れが連なり、しばらく入ったところに津があったのだろう。

「江戸」はこのあたりの風景を端的に表現した地名なのである。

江戸氏の時代

このように江戸は本来狭い範囲の郷にすぎなかったが、それでもごくありふれた場所とばかりもいえない。

平安時代の末からこの地に江戸氏という豪族が館を構え、その一族が周辺一帯に広がって所領支配を行っていったのであり、このことからみてもここがそれなりに枢要の地であったことがうかがえるのである。

江戸氏は桓武平氏の一流で、畠山氏や河越氏と同族にあたる。

この一門の祖先は秩父を本拠にしていたから、これらの同族を一括して「秩父平氏」とよぶこともある。

系図によれば三家の共通の祖先は平(秩父)重綱という人物で、子息の重弘・重隆・重継がそれぞれ畠山・河越・江戸の祖となったという。

ちょうど平安時代の末期で、源頼朝に重用された畠山重能は重弘の子、有名な重忠は彼の子息にあたる。

また頼朝に仕えながら源義経の事件に連座して討たれた河越(かわごえ)重頼は重隆の孫である。

そして頼朝のもとで活躍する江戸太郎重長は、前記した重継の子にあたるのである。

江戸重長の活躍については『吾妻鏡』などに記されている。

治承四(一一八〇)年の頼朝の挙兵に際して、彼は一族の畠山重忠・河越重頼らと共に平家に与(くみ)して戦うが、房総で再起した頼朝が武蔵に向けて進んできた時点で帰参し、隅田川に浮橋を作って軍勢の渡河をたすけ、まもなく頼朝から武蔵国の雑事を司るようにとの命令を受けている。

その後頼朝は鎌倉に入り、いわゆる鎌倉幕府が成立するが、江戸重長は将軍に仕える御家人の身分を得た。

同族の河越重頼はまもなく討たれ、畠山重忠も政権争いにまきこまれて滅びるが、江戸氏はこうした政争から距離をおいて滅亡をまぬがれ、その流れはこの地域の領主として長く続いていった。

重長は「江戸太郎」として『吾妻鏡』などに見えるから、すでに江戸の地を拠点とし、その地名を名字としていたことがわかるが、その父にあたる重継についてはたしかな記録はない。

従って初めて江戸に館を構えたのが重継か重長かは不明というしかないが、いずれにせよ平安時代の最末期に、江戸郷を拠点とする江戸氏が領主としての歩みを始めたのである。

同じ時期に武蔵の各地には多数の武家が輩出しているが、俗にいう「武蔵七党」に属した中小の武士だちと、畠山・河越・江戸に代表される秩父平氏一門とでは格が違っていた。

畠山氏が荒川中流に居館をかまえ、河越氏が入間(いるま)川を押さえるというふうに、彼らは流通の要となる絶好の場所を確保し、ここを拠点として広域の活動を展開していたのである。

畠山・河越とならぶ江戸氏も同様の特質を持っていたとみてよかろう。

当時の江戸郷のありさまについては史料に乏しいが、東京湾岸の湊のなかではそれなりに目立った存在だったのであろう。

また武蔵から下総方面に至る道のうち、もっとも海岸線に近い道はおそらく江戸郷を通っており、ここから浅草・今戸(今津)に出て隅田川を渡河していたと考えられる。

江戸は古くから水陸の交通の交わる場所だったのであり、そうしたこともあって秩父平氏一門の拠点の一つに選ばれたと想定されるのである。

さて、こうして登場した江戸氏は、鎌倉時代のみならず、南北朝・室町時代に至るまで、三〇〇年にわたって地域の支配を続けるが、注意しなければならないのは、一人の惣領が広域を支配するという形をとらず、多くの一族が輩出してそれぞれが所領支配を行い、彼らがまとまって総体的な江戸一門の勢力圏を形づくっていたという点である。

こうした江戸一族の広がりを詳細に跡付ける余裕はないので、ここでは彼らの存在を端的に示す史料を一点紹介するにとどめたい。

応永二十七(一四二〇)年に作成された、江戸一門の名前の書き立てがそれである(米良文書)。

武蔵国江戸の惣領之流

六郷殿 しはやとの まつことの

中野殿 あさかやとの いゝくらとの

さくらだとの いしはまとの うし卜まとの

大との こうかたとの しはさきとの

うの木との けんとういん かねすきとの

こひなたとの

このほかそしおゝく御入候

はらとのいつせき

かまたとのいつせき

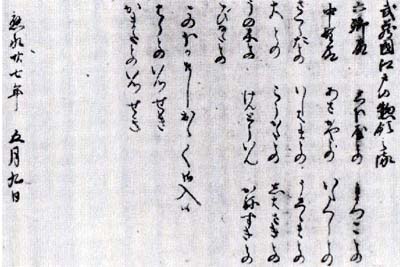

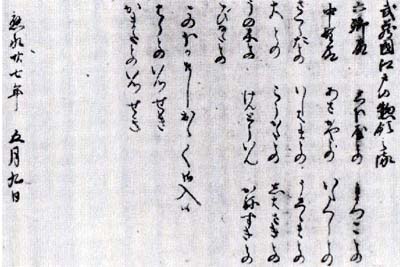

応永廿七年 五月九日 |

右の文書を活字にしたもの |

図21 江戸一門の名前を書立た文書

|

これは紀伊熊野の御師のひとりが書き上げた檀那名の一覧で、当時の江戸一門の顔ぶれがうかがえる。

まず「惣領之流」つまり惣領家の系統として、六郷殿・渋谷殿・丸子殿・中野殿・阿佐谷(あさがや)殿・飯倉殿・桜田殿・石浜殿・牛島殿・大殿・国府方(こうかた)殿・芝崎殿・鵜木(うのき)殿・金曾木(かねそぎ)殿・小日向(こひなた)殿といった人々がおり、庶子の系統としては原殿と蒲田殿の流れがあるということがこれからわかる。

ここにみえる地名は東京地域の中部から南部にかけて広がっている。

芝崎と桜田については前述したが、これより東方では隅田川に面した石浜と、その対岸の牛島があり、北の方には金曾木と小日向がある。国府方は今の麹(こうじ)町あたりで、江戸郷や桜田郷に隣接していた。

飯倉は桜田の南方にあり、さらに南に進むと蒲田・原・鵜木・丸子がある。

「六郷」というのは今の大田区一帯で、蒲田や原もこれに含まれる。

西方の渋谷・中野・阿佐谷(あさがや)の地名は今も残る。

このように数多くの一門が分立して所領支配を行っているというのが中世のこの地域の現実だったのである。

一門の広がりをみたところで、あらためで江戸郷とその周辺に注目してみたい。

江戸郷内の芝崎村には「芝崎殿」、桜田郷には「桜田殿」という武士がいた。

江戸郷内の前嶋村は前述のように鎌倉の円覚寺の所領となっていたが、それでは江戸郷の中心と考えられる「本郷」や平川村はどうだったか。

江戸氏の一門は数多くいたが、その中でどの家が中核となり、惣領として認められていたかは定かでなく、檀那注文の冒頭に記された「六郷殿」が室町時代の頃には惣領の地位にあったと考えることもできる。

江戸氏の惣領が「江戸郷」に長くいたという証拠はなく、「本郷」や平川村の支配のありようはうかがい知れないが、一つだけ注目したいのは、先の注文にみえる「大との」という記載である。

この「大との」がどこにいたかはこれだけからはわからないが、同じく熊野の御師がまとめた別の檀那注文(米良文書)に「大ひやうこ」(大兵庫)という人物が現れ、その名前の肩(右上)に「さはい所在名平河」と記されている。

この注記の意味ほとりにくいが、「大ひやうこ」という人物が平川村に住んでいたことほ間違いなかろう。

この「大ひやうこ」と先にみた「大との」が関連するとすれば、江戸一門の「大殿」は江戸郷平川村にいたと想定されるのである。

それでは「大との」の「大」とは何か。これが残された問題である。

「大との」は江戸氏の本家かとする説もあるが、「大ひやうこ」に「殿」がつかないことなどから考えて、「大」というのは地名とみるべきであろう。

「大」とよばれる場所は残らないが、後述する戦国時代の史料に「神田の台」という記載もあるから、本郷台地の縁辺部、今の駿河台あたりが「ダイ」とよばれ、そこを領した江戸一門が「大殿」とよばれていたといまのところは想定しておきたい。

江戸の古代を探る

中世に「江戸郷」という郷があり、その範囲は現在の木郷から有楽町あたりに至る、昔の平川東岸一帯だったと推測してきたが、この「江戸郷」がいつごろからあるかということになると、なかなかつかみにくい。

「江戸郷」と明記した史料は鎌倉時代にはじめて見えるが、秩父平氏の一流が江戸氏を名乗った平安時代末期(十二世紀中頃)には、すくなくとも「江戸」という地名があったことは確実である。

いうまでもないことだが、「江戸氏」がいたから「江戸」という地名が生まれたわけではなく、「江戸」という場所に本拠を構えた領主が「江戸」を称したわけで、「江戸」は「江戸氏」の登場以前から存在することになる。

このようになんとか平安末期までは溯りうるが、これ以前のこととなると、「江戸」と書かれた史料はみつかっておらず、状況証拠から考えていくしかない。

古代の史料はもともと多くはないが、地域のありさまを考えるときに最も利用されるのは、平安時代半ば成立の『和名類聚抄』という本に収められた、郡や郷の一覧である。

江戸の地は武蔵国豊島郡に属するので、とりあえず豊島郡の記事を見てみると、郡内に日頭(ひのと)・占方(うらかた)・荒墓(あらはか)・湯島・広岡・余戸(あまるべ)・駅家(うまや)の七郷があるとみえる。

この七郷の場所については様々な議論があるが、現在の地名にそのまま残るのは湯島だけで、日頭郷が小日向(こひなた)と通じると考えられる以外は、今の地名とはつながりがない。

そしてこの七郷の中に「江戸」の名を見出すことはできないのである。

ところで豊島郡の南にある荏原(えばら)郡には、蒲田・田本・満田・荏原・覚志(かかし)・御田(みた)・木田・桜田・駅家(うまや)の九郷があったことが、同じく『和名類聚抄』にみえるが、この中に「桜田郷」があることは注目すべきである。

前記したように、中世後期の「桜田郷」は豊島郡に属していたが、ここでは荏原郡の内としてみえる。

おそらく桜田の地は古くは荏原郡内で、江戸氏の発展によって江戸とひとまとまりに認識され、豊島郡に組み入れられたのではないかと考えられるが、この「桜田」も「湯島」と同様、古代の郷として登場しているのである。

古代の郷の中に「湯島郷」と「桜田郷」はあるのに「江戸郷」はない、このことをどうとらえたらいいか。

湯島と桜田のほうが古くからある集落で、江戸はかなり遅れて登場したと考えることもできようが、このように単純に割り切ることはできない。

そもそも古代の「郷」とはどのようなものか、古代の「郷」と中世の「郷」との関係はどうか、より根本から考えてみる必要がある。

律令にもとづく中央集権国家を築こうとした朝廷は、全国を四〇あまりの「国」に分け、国の中には「郡」を置き、さらにその内部にいくつかの「里」を設置した。

これを「国郡里制」とよぶが、この「里」は当初は五〇戸を基準に編成された。

奈良時代の初期に「里」が「郷」と改称され、この「郷」の下により小規模な「里」を置く形になるが、この「里」はまもなく廃止され、国-郡-郷の形になって、これが長く続いた。

古代の「郷」は五〇戸ごとに編成されたはじめの「里」を引き継ぐものだが、注意すべきなのは、これはあくまで支配の単位として国家によって設定された枠組みにすぎず、必ずしも現実の集落のありようを反映していないということである。

『和名類聚抄』にみえる郷の名前の過半が、現在その痕跡をのこさないことから、古代の郷は平安時代の半ばに解体し、荒廃のなかから新たに中世の郷が生まれたとする見解もあるが、そもそも古代の「郷」が形式的な枠組みにすぎないとすれば、その名前が消滅するのは別段不思議なことではない。

郷の戸数を平準化して機械的に編成するような支配体制から、現実の集落や耕地のありように即した支配の形へという転換がなされたというのが、むしろ実態だったのであり、古代の集落は決して解体したわけではないとみるべきであろう。

古代の集落のありようについて考えるうえで、「正倉院文書」の中に残る養老五(七二一)年の下総国葛飾郡大島郷の戸籍はとくに参考になる。

前記したように奈良時代の前期、郡の中にあった「里」が「郷」と改称され、その下にあらたに「里」が設置されたが、大島郷戸籍はこの国-郡-郷-里制の時代のものであり、大島郷の中に甲和里・仲村里・島俣里という三つの「里」がその名を出す。

この三つの「里」はそれぞれ四〇戸余りで編成されており、これも機械的に家を振り分けたものともとらえうるが、それでもその範囲はかなり狭く、集落の存在やその名称を反映している可能性が高い。

そして実際に「甲和」は現在の小岩(こいわ、江戸川区)、「島俣」が柴又(しばまた、葛飾区)につながることは明らかで、「仲村」というのは甲和と島俣の間という意味ではないかと推測される。

大島郷の範囲は今の柴又から小岩に至る一帯で、柴又近在の四〇戸余りが「島俣里」、小岩あたりの四〇余戸が「甲和里」としてまとめられ、その間に存在する家々は一括して編成されて、「仲村里」という里が設定されたと想定できる。

そしてこの三つの里を包括する形で成立した「大島郷」は、支配や徴税のための枠組みにすぎず、「大島」の名も特定の集落に由来するものではない。

だから「郷」の制度が解体すると「大島」の名も忘れ去られてしまったのである。

国-郡-郷-里という編成がなされたのは短期間だけで、「里」は制度上は姿を消すが、「甲和」や「島俣」といった地名は、制度の如何にかかわらず存続した。

集落の存在を示すこうした地名は、「郷」よりもこの「里」のレベルの名称として多く用いられたのであり、「郷」はこうした集落をいくつか包摂した空間と考えたほうがよさそうである。

「江戸」の名が古代の「郷」の中にみえないからといって、「江戸」という集落がなかったとはいえない。

もちろん証拠はないが、奈良時代の「里」の一つとして「江戸里」があった可能性も高いのである。

ここで視点をまた江戸の地に戻したい。前記したように古代には「湯島郷」と「桜田郷」があり、また小日向に通じると推定できる「日頭(ひのと)郷」という郷もあった。

問題なのは中世の「江戸郷」の地が、古代においてはどのように編成されていたかということである。

この地域に人家がなかったとは考えにくいから、湯島・桜田・日頭といっか郷の中に吸収されていたか、あるいはこれとは別の独自の郷をなしていたか、ということになろう。

前記したように湯島郷と日頭郷は豊島郡内だが、桜田郷は荏原郡に属している。

おそらく当時の郡境は平川で、南岸の桜田は荏原郡と認識されていたのであろう。

江戸は平川の北岸だから、豊島郡内とみるべきで、江戸が桜田郷に含まれる可能性は低い。

次に湯島や日頭とは別の郷だとした場合、占方・荒墓・広岡・余戸・駅家のうちのいずれか、ということになるが、このうち駅家郷は陸路の拠点であった豊島駅に関係する郷で、豊島郡家のあった御殿前遺跡のあたり(北区西ヶ原)に比定でき、余戸は基準戸数によって郷を編成したときの余分の家をまとめた呼称にすぎない。

残る占方・荒墓・広岡については場所を特定できないが、豊島郡の全体的広がりを考慮したとき、このいずれかが江戸に該当するとは考えにくい。

やはり江戸にあった人家は「湯島郷」あるいは「日頭郷」の中に編成されたとみるのが自然であろう。

江戸は湯島と日頭(日向)の間にあるから、郷の基準戸数にあわせる形で、湯島の全体と江戸の一部が「湯島郷」を構成し、小日向・小石川あたりと江戸の北端の家がまとまって「日頭郷」としてとらえられたといったところではあるまいか。

古代の江戸のことは杳(よう)としてとらえにくいが、地名が史料にみえないからといって集落が存在しなかったとはいえない。

湯島や桜田と同じく江戸も古い歴史をもつ集落で、奈良時代にはそれなりの形をなしていたと考えられるのである。

江戸城と太田道灌

ここでもう一度中世に戻ることにしよう。

江戸一門がこの一帯の郷村と百姓を支配する時代は長く続いたが、十五世紀の半ば、室町時代の後半に入るあたりで状況は大きく変ることになる。

室町時代の関東は鎌倉府とよばれる政権によって管轄され、京都の将軍家の一族がその首長として君臨し(鎌倉公方)、補佐役の上杉氏が関東管領をつとめて政務を統括していた。

江戸氏もこうしだ体制に組み込まれ、江戸一門の中心にいたと思われる江戸遠江(とうとうみ)守という人物は、鎌倉公方に直接仕える奉公衆の一員になっている。

しかし公方(くぼう)足利氏と管領(かんれい)上杉氏の対立がもとでこの政権は解体に向かうことになる。

永享十(一四三八)年におきた内乱の結果、鎌倉公方足利持氏が滅亡するという事態になり(永享の乱)、その後遺児の成氏が迎えられて鎌倉府の再建がなされたものの、享徳三(一四五四)年、公方成氏が管領上杉憲忠を謀殺すると、両陣営は全面的戦闘に突入した。 |

図22 太田道灌

|

成氏は上杉方を追いながら北上し、結果的には下総古河(こが)に移住することになる(古河公方)。

そして対する上杉方は武蔵北端の五十子(いかつこ)を拠点としてこれに対峙し、両派のにらみあいが長く続く(享徳の乱)。

政治情勢の変貌は、江戸の地にも大きな影響を及ぼした。上杉方の軍事拠点の一つとして江戸の一帯が着目され、太田氏による大規模な築城がなされることになったのである。

江戸築城の時期については諸説あるが、康正二(一四五六)年頃に作業が開始されたと考えられる。

内乱勃発からそう経ないうちにこの事業はなされたわけで、公方方に対抗する拠点としてこの地が選ばれたことは間違いない。

のちにみる文明八(一四七六)年の正宗竜統の文にみえる「武州江戸城は、太田左金吾(さきんご)道灌源公所肇築也(はじめてきずくところなり)」という表現を信ずれば、この城は太田道灌によって築かれたということになる。

道灌は上杉一門の扇谷上杉氏の重臣で、康正二年当時二五歳の青年だった。

ほぼ同じ時期に河越城と岩付(岩槻)城の築城もなされ、江戸はこれとならぶ扇谷上杉氏の拠点となり、実際にはその重臣太田道灌の居城として発展を遂げることになる。

道灌時代の江戸城については、文明八年に京都建仁寺の正京竜統がつくった「江戸城静勝軒と題する詩に寄せる序」(荏柄天神社文書、『神奈川県史』資料継三〈古代中世三下〉所収)によってその様子をうかがえる。

高い土塁を築き、堀を巡らせた堅固な城で、南方の静勝軒を中心として、東に泊船軒、西に含雪軒という建物がある。

城の東には川が流れ、曲折して南方の海に至る。

そこには多くの商船がひしめきあい、「高橋」の下までいったところで纜(ともづな)を繋いで上陸し、その場の市で各地の特産物が売り買いされている。

こうした描写には誇張もあろうが、江戸城がそれなりに堅固な城郭であり、交易の拠点として繁栄していたことは確認できよう。

東を流れる川というのは平川のことで、ここに掛けられた「高橋」という名の橋は、城から浅草方面に行くときの出口にあたっていたのであろう。

この詩文からこの城がすでに「江戸城」とよばれていたことがわかるが、考えてみれば城のある場所は桜田郷の内である可能性が高い。

にもかかわらずこれを「江戸城」と称したわけで、「江戸」という地名が「江戸郷」の狭い範囲を越えて広がりをみせていることを推察できる。

江戸氏とその一門が輩出するなかで、「江戸」は広域の地域呼称としてしだいに認知されていったのではあるまいか。

ところで道灌の江戸築城にあたって、桜田殿や芝崎殿といった近隣の江戸一族がどうなったか、やはり気になるところである。

このあたりのことはよくわからないが、各地に広がった江戸一門のうち、戦国時代まで続いたことがわかる家は限られているから、多くの江戸一族が内乱の過程で没落したとみるべきであろう。

桜田殿・芝崎殿といった武士たちを滅ぼすか帰服させたあとに、江戸築城を企てたと考えるのが自然ではあるまいか。

詳細は不明だが、江戸一族の支配した郷村の多くは太田道灌とそれに連なる武士たちの所領となり、江戸城の周辺には上杉・太田に反抗しうる勢力はいない状況になっていたのではあるまいか。

小田原北条氏と江戸

太田道灌は江戸を拠点として活躍した。

文明九(一四七七)年には反乱を起こした長尾景春を討つために奔走するが、このとき江戸は河越とならぶ軍事拠点として機能した。

また景春に与同した豊島(としま)氏も道灌によって滅ぼされ、城北も含めた東京地域一帯が扇谷上杉氏と道灌の勢力圏に入ることになる。

道灌は文明十八(一四八六)年に主君の上杉定正によって謀殺されるが、江戸城の政治的位置は変らなかった。

道灌の子の資康(すけやす)は江戸城に籠って抵抗したが、まもなく逃走し、江戸城は上杉氏によって接取された。

上杉定正はまもなく本家筋の山内上杉氏との戦いを開始するが、この争いの中でも江戸は河越とならぶ扇谷方の軍事拠点として重んじられた。

定正の後継者の朝良(ともよし)と朝興(ともおき)は江戸に居を構えたこともあり、また太田資康の子の資高(すけたか)は、扇谷上杉氏に帰参して江戸城に入った。

こうして上杉氏と太田氏によって江戸城が守られる時代がしばらく続く。

しかしまもなく江戸城は新興の北条氏によって奪取されることになる。

伊豆・相模を押さえた北条氏綱は、扇谷上杉朝興とにらみあいを続けていたが、大永四(一五二四)年、高縄原(たかなわはら)で大勝し、勢いに乗って江戸城を奪い取った。

このとき城を守っていた太田資高が氏綱に内応したため、戦わずしてこれを手に入れることができたのである。

こののち江戸城には北条直臣の遠山氏や富永氏が守将として送り込まれるが、内応した太田資高はその勢力を保持し、江戸城の守将の一人に加えられた。

北条のものになったとはいっても、江戸城は北条氏と太田氏による共同管理下にあったとみたほうが実情に近い。

こののちも北条と上杉の争いはつづき、江戸城もたびたび上杉方の攻撃にさらされた。

しかし天文十五(一五四六)年の河越の一戦で北条氏康が勝利を収め、扇谷上杉氏が滅亡したため危険は遠のき、以後江戸城は北条軍の北関東進攻のための重要拠点として位置づけられることになる。

永禄四(一五六一)年には長尾景虎(上杉謙信)の軍勢が南下するが、江戸城は玉縄城と共によく攻撃に耐え、城を守り抜いた。

永禄六年には安房の里見氏の軍勢加東から迫るが、このとき城内にいた太田新六郎康資が、里見に内通して陣中に駆け込んだ。

そして翌年正月、下総国府台で北条と里見の決戦がなされ、結局北条氏が勝利を収めた。

江戸守将の遠山綱景がこのとき戦死しているが、敵方に加わり逃走した太田康資の所領は没収された。

太田氏はこうして没落し、このあとは遠山氏を中核とする支配が江戸城とその周辺に及ぶことになる。

太田氏の勢力を放逐することによって、北条氏ははじめて江戸城を実質的にわがものとすることができたのである。

北条氏時代の江戸城のありさまについては、当時の文書史料から多少なりともうかがうことができる。

城の中核部分は「本城」とよばれ、その東隣に「中城」という空間があった。

天正三(一五七五)年のことだが、「江戸本城」を富永に渡すようにとの大名の命令が遠山政景あてに出されているし、前述した太田康資の敵陣駆け入りの時には、敵が攻めてきたら妻子を人質に出して「中城」に入り奔走せよと、北条氏康が太田康宗(やすむね)・恒岡弾正忠の両人に命じている。

この「中城」については塀の修理に関する北条氏の命令も残っている。

天正四年に阿佐ヶ谷の小代官・百姓中に出された朱印状で、中城の塀四間分を阿佐ヶ谷郷で担当し、一月以内に修理せよとの内容である。

また天正五年の「江戸夏普請」にかかわる朱印状も残されている。江戸城の普請や修理は近隣の郷の百姓たちや、集められた人足たちによって担われていたのである。

江戸城とその周辺のありようを具体的に伝えるのは、天正十三(一五八五)年の北条氏房の婚儀にかかわって道祖土(さいと)図書助に出された北条氏政の命令である(道祖土文書)。

このとき花婿の氏房は江戸から岩付まで行列を伴いながら進む算段になっており、お供の一人に選ばれた道祖土に対して細かな注意がなされたわけだが、その一条目にはつぎのようにある。

来十七昼以前、江戸へ打着、翌日十八辰刻、可致出仕(しゅっしいたすべく)候、小者一人つゝにて中城へは参(まいり)、召連

候供(めしつれそうろう)衆をハ宿中ニ置、おり立馬、得道具共をハ神田之坂之上ニ可置(おくべし)、自彼地(かのちより)馬ニ可乗(のるべく)候、神田之台

迄ハ、かちにて御こしのさきへ可参(まいるべし)、 |

江戸に着いたら、小者一人を連れて「中城」へ参るように。

召し連れる供衆は「宿中」に置き、馬や道具は「神田の坂の上」に置け。

出発の際にはその場所から馬に乗ることとし、「神田の台」までは徒歩で輿の前を進むように。

氏政の指示は細かいが、これから江戸城とその北辺の風景がかなり復元できる。

城の入口のそばには「宿」があり、「神田の台」とよばれる高台に登ると、そこから「神田の坂」がつづき、ここに道が通っていたことがわかるのである。

この「宿」に関連して「大橋宿」というものも史料にみえる。

遠山康英にあてた氏政の判物で、下総の高城という武士に「江城大橋宿」に移るよう指示せよという内容のものである。

この「大橋宿」の場所は定かでないが、城の近辺に「大橋」があり、その場所に「宿」が設けられていたとみられる。

城の北方に「高橋」とよばれる橋が架けられ、その下に市が成立していたことを先に述べたが、あるいはこの「大橋宿」も平川に架けられた橋のふもとに展開していた宿なのかもしれない。

供衆が待機することになった「宿」も、おそらく平川沿いにあったと想定される。

「神田の台」「神田の坂」は、平川の北に連なる台地と坂で、「本郷台地」の南辺にあたると思われる。

「宿」を出たあと小高い平地(台)があり、そこから坂を登るというのが、江戸から岩付に至る主要な道筋だったわけで、現在の「本郷台地」の上に道が通っていた可能性が高い。

太田道灌によって築かれた江戸城は、北条氏の時代にいっそうの整備を加えられた。

東京地域の中核として位置づけられると共に、北方への進軍を実現させるための軍事拠点として、大きな発展を遂げたのである。

そしてこうした過程のなかで、広く東京地域一帯が「江戸廻(まわり)」として意識されるようになってゆく。

前記した北条氏所領役帳には東京地域の地名が多数みえるが、そうした郷村名の肩(右上)には「江戸廻」「江戸」といった注記がなされている。

本来は狭い郷にすぎなかった「江戸」は中世の歴史のなかでしだいに肥大化し、広域の地域名称となっていったのである。

江戸とか江戸城というと、太田道灌のことがまず思い浮かぶが、道灌の死後も扇谷(おうぎがやつ)上杉氏や小田原北条氏によって整備が加えられ、軍事と流通の拠点としての重みを増していたことを忘れてはならない。

ことに北条氏時代の江戸の発展は特筆すべきであろう。

下総(しもうさ)や常陸・下野(しもつけ)方面への軍事行動の際の中継拠点として江戸はつねに選ばれ、物資や情報の多くも江戸を経由して小田原にもたらされた。

詳細を論ずることはできないが、江戸を中核とする放射線状の交通路は、北条氏の時代、とくにその末期にはかなり整備されていたと考えられる。

秀吉の命を帯びた軍勢の襲来を受けて、天正十八(一五九〇)年四月、江戸城は浅野長吉(のちの長政)に明け渡され、北条氏の時代はここに終るが、無傷で残されたこの城は、徳川家康の居城として引継がれ、江戸は一層の発展を遂げることになるのである。

top

****************************************

|