|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章(その一 その二) Ⅳ章 付録

|

Ⅲ章 近世の江戸(その一)

一 百万都市の成立と展開

1 江戸幕府の成立と江戸の建設

2 百万都市の成立と都市機能の整備

3 都市構造の変動 |

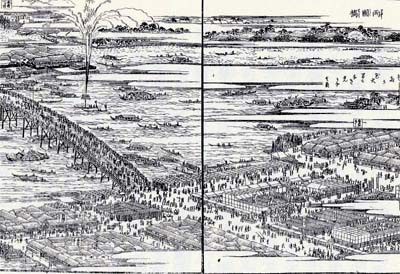

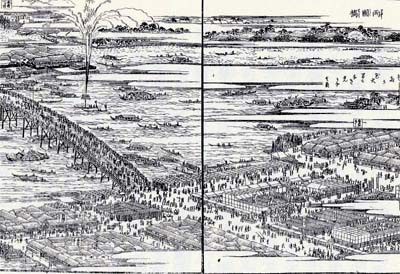

図23 歌川広重「東都大伝馬銜繁栄之図」

江戸幕府の成立によって、江戸は[将軍のお膝元]として発展し、

人口100万を超える世界有数の大都市となった。

この都市にはさまざまな階層の人々が群れ集まり、

歌舞伎芝居・寄席といった庶民文化が華開いた。

|

一 百万都市の成立と展開 top

1 江戸幕府の成立と江戸の建設

葦原伝説の虚実

天正十八(一五九〇)年に徳川家康が入封した当時、江戸城は城とは名ばかりの粗末なもので、城外には葦原(あしはら)が茂り、家が点在する寂れた漁村であったと言われる(『聞見集』など)。

しかし、荒野や「無主の地」を切り開いて都市を建設したとする言説は各地にあり、史実ではない場合が多い。

中世の江戸をことさらに過小評価する葦原伝説も、このような言説の一類型であろう。

近年では、葦原伝説は家康の偉大さ・先見性を強調する目的で創りだされた神話とされている。

江戸は陸上・水上交通の結節点に位置しており、湿地帯だったことは事実だが、寂れた漁村だったのではない。

ただ、中世都市としては相応の発展をしていたにせよ、当時の江戸がのちの近世巨大都市とは比べものにならない程度だったのも事実である。

都市・江戸の中世から近世への転換は、城郭・城下町ともに原風景を一変させるほどの大改造が必要だった。

当時の江戸の水質は塩分が強く、大量の飲料水を確保しなければならなかった。

そこで家康は大久保忠行に命じて上水道を開かせ、これがのちの神田上水のもととなった。

さらには城廻りの小河川を堰き止めて、千鳥ヶ淵と牛ヶ淵(うしがぶち)に飲料水を溜めさせた。

また道三堀(どうさんぼり)を開削し、隅田川と中川(古利根川)・江戸川(利根川)を結ぶ運河を造成し、当時東国最大の塩生産地であった行徳(ぎょうとく)と江戸を結びつけた。

これによって利根川流域と江戸が一体化し、蔵米などの物資を江戸城に直接船で運び込むことが可能になった。

江戸城については、家康はすぐに本丸を拡大したが、「他国の使者を迎えるために、せめて玄関周りくらいは修築してはどうか」という本多正信の進言には笑って取り合わなかったという(『落穂集』)。

文禄元(一五九二)年から西丸普請を開始し、翌年完成した後も江戸城普請の計画はあった。

しかし伏見城普請など豊臣権力の「際限なき軍役」を優先せざるをえず、十分な江戸城普請・江戸城下町建設は行えなかった。

天下普請による江戸城普請

慶長八(一六○三)年に征夷大将軍に任官した家康は、すぐさま江戸城下町を拡大した。 この普請は、全国の大名に石高一〇〇〇石に一人ずつの人足を提出させる天下普請であった。

家康による天下普請はこの時がはじめてであり、名実ともに天下人となったことの証であった。

江戸城普請の計画は慶長九年に公表され、慶長十一年から開始された。

この年はおもに西国大名が普請を命じられ、本人の江戸下向が求められた(『当代記』)。 長門国萩藩は毛利輝元が隠居し、藩主秀就が幼少のため、支藩長府藩主毛利秀元・岩国藩主吉川広家が江戸へ向かった。

しかし秀元・広家の江戸到着が遅れ、宗瑞(そうずい、輝元)は「笑止千万、よろず拍子ぬけ」と困惑している。 |

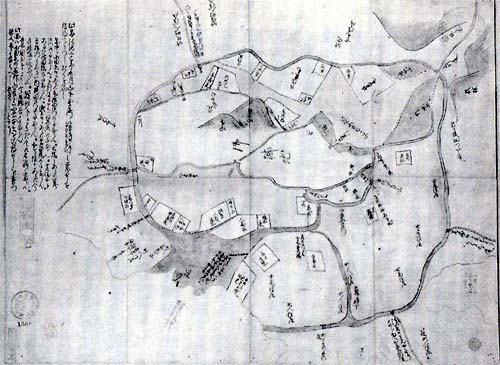

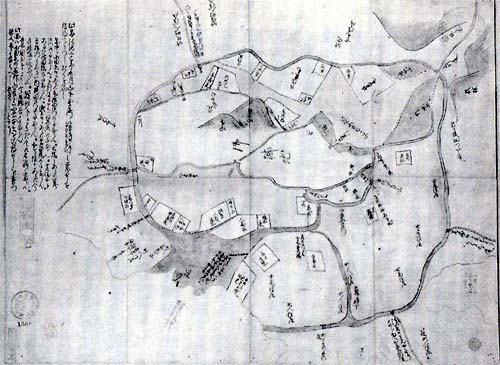

図24『慶長江戸絵図』

|

さらには石運送船の手配も遅れ、不足した金銀を京・堺で調達する有様だった。

宗瑞は「今ほど大御所(家康)様御気みしかに候」と心配していた(『毛利三代実録考証』)。

畿内近国の城郭普請では、豊臣系城郭を破却し、その石材を転用することが多かった。

しかし江戸城の場合は、新たに石を切り出すことから始められ、その大半が伊豆半島の石材だった。

諸大名はまず伊豆半島の石丁場へ家臣を派遣し、石を切り出して江戸へ運んだ。

石垣普請は短期間に多人数で一挙に仕上げられるものであり、高度な技術が必要であった。

そのため諸大名は、石垣普請の技術者集団である穴太衆(あのうしゅう)を家臣として召し抱え、彼らの指導のもとに石垣を構築した。

幕府の天下普請が、大名の家臣団編成にも影響をあたえていたのである。

翌慶長十二年は東国大名が普請を引き継ぎ、天守一〇間、石垣八間、天守台二〇間四方を完成させた。

慶長十一・十二両年の天下普請によって、江戸城は将軍の城にふさわしい威容を整えたのである。

しかし、これには大名と領民の痛みを伴った。

この時期は駿府城普請も併行していたが、一日の労働を終えると、普請人足は疲労のため目が見えなかったという。

また大名の鎖国では、領民が疲弊し年貢が弁済できなかった(『当代記』)。

その後も普請はつづいたが、大坂の陣で中断され、元和四(一六一八)年から東国大名による江戸城普請が再開された。

しかし元和六年から西国大名が命じられた大坂城普請の規模は、江戸城普請を上回る規模であった。

大御所家康亡き後、二代将軍秀忠にとって西国大名掌握は最優先課題であり、その拠点としての大坂城普請に力を注がざるをえなかったのである。

この状況は寛永五(一六二八)年に大坂城普請が終了するまで続く。

寛永六年からは、江戸城普請が本格化する。

この年は家門大名を含む一〇〇を超える大名が動員され、内郭の石垣・枡形がほぼ完成した。

そして寛永十三年には、江戸城外郭普請が行われた。

石垣を万石以上の西国大名六〇家、堀を築く東国大名四五家が動員され、江戸城の惣構(そうがまえ)が完成したのである。

この時の普請で細川氏は銀子の底が尽き、借銀の工面に腐心しなければならなかった(『細川家史料』)。

こうして一応の完成をみた江戸城であるが、家光は引続き寛永十四年に本丸、翌十五年に天守閣の改築を行った。

『江戸図屏風』に描かれている天守閣は、元和九年に建設されたものであるが、寛永十五年のものはこれとほぼ同じである。

これによると、天守閣は外観五層・内部五層で、屋根瓦は銅瓦葺で緑色、最上階の屋根の上には金の鯱(しゃち)が載っている。

軒裏は漆喰壁で白色、腰壁・破風妻部(はふさいぶ)は黒漆仕上げであり、端部には多くの飾り金具が使用されていた。

この天守閣は明暦の大火で焼失するまで、江戸城のシンボルとしてそびえ立っていた。

なお本丸は寛永十六年に焼失し、翌十七年に再建された。

寛永十一年に焼失した西丸は、同十三年に急ぎ再建された後、慶安三(一六五〇)年に本格的に再建される。

寛永年間の天下普請は、それ以前に比べて大量の大名が一時に動員された。

これは家康の外様大名への課役、秀忠の譜代大名への課役をふまえて達成された政治的成果であった。

このように、慶長~寛永年間は天下普請の連続であり、細川忠利は「兎角日本も草臥ハ止み申間敷候」と嘆いている(『細川家史料』)。

天下普請を通じて大名とその領国は余力を失い、幕府の地位は確立した。

また、江戸城のほかに大坂城・二条城の天下普請も行われていたが、寛永初年を除いて、江戸城普請への大名と人足の動員数は突出していた。

幕府は西国への不安を一応解消し、江戸が京都・大坂を越える政治都市として確立するのである。

|

図25 大名行列(「駿府城下行列図」より)

|

参勤交代の制度化

一般に、参勤交代制は寛永十二(一六三五)年の武家諸法度によって制度化されたと言われる。

しかし、この時は外様大名を東西の二グループに分け、交代で江戸に参勤することを定めたのみであった。

続いて寛永十九年五月にはおもに関東の譜代大名、九月にその他の譜代大名、貞享三(一六八六)年に雁の間詰の大名・交代寄合衆に参勤交代を命じ、参勤交代制は完備する。

しかし、諸大名の江戸参勤は、徳川氏の覇権確立にともなって徐々に始まっていた。

陸奥国仙台藩主伊達政宗は、諸大名に先んじて慶長六年に江戸屋敷を拝領した。

慶長八年には、筑前国福岡藩主黒田長政・肥前国平戸藩主松浦鎮信(まつらしげのぶ)・阿波国徳島藩主蜂須賀至鎮(よししげ)などの西国大名が江戸に参勤した。

翌慶長九年には、細川氏などの諸大名に屋敷地が下賜されている(『細川家史料』)。

慶長十八年には、東国・奥羽の大名は江戸で正月を迎えた。

東海・中国・西国の大名は駿府で越年し、三日に江戸へ向かった。

家康は、将軍秀忠と江戸の重要性を認識させるために、大名を江戸へ向かわせたのであろう。

そして慶長末年までには、江戸城周辺に美をこらした大名屋敷が建ちならぶようになった(『当代記』)。

参勤交代制により、大名は多大な出費を余儀なくされた。

また、街道・宿駅制度が発達し、江戸文化か地方に伝わることにもなった。

しかし、これらはいずれも結果論であり、幕府が意図していたことではない。

参勤交代制の眼目は、大名が将軍のもとへ出向いて臣従の礼をとり、主従関係を確認することにあった。

従って、諸大名の江戸参府が本格化する頃から、東海道をはじめとする街道が全国的に整備され、江戸がその起点となった。

東海道は慶長六年、中山道は慶長七年に伝馬制度が設置された。

また慶長九年二月には、日本橋を起点として全国に一里塚も築かれた。

大名証人制

参勤交代とは別に、大名の妻子は証人(人質)として江戸に在住しなければならなかった。

大名証人制は、まず大名の家族から始まった。

慶長四年に加賀国金沢城主前田利長は、母芳春院(まつ)を江戸へ送る決心をしたのが最初の例である。

これは謀叛の疑いを晴らすためであった。

続いて伊予国宇和島城主藤堂高虎も、弟正高を証人として提出する。

高虎は家康の信任厚い武将であったから、諸大名が進んで証人を提出するように促すためであろう。

これが功を奏し、越後国春日山城主堀秀治が子利重、甲斐国府中城主浅野長政が末子長重、翌慶長五年には丹後国宮津城主細川忠興が三男忠利を提出した。

関ヶ原の合戦後は、これに拍車がかかった。

最初に妻子を江戸へ送ったのは、慶長十四年の藤堂高虎である。

そして幕府が諸大名の妻子を江戸に在住させるのは、元和八(一六二二)年である。

この年は、越前国福井藩主松平忠直・出羽国山形藩主最上義俊・下野国宇都宮藩主本多正純が改易された。

これは翌元和九年に三代将軍に任官予定の家光のために、秀忠が不穏の芽を摘んでおいたのである。

この緊迫した政治状況を克服するために、幕府は大名妻子の証人提出を求めたのである。

しかしそれは法令ではなく、大名と親交のある幕閣や旗本などを通じて、内意として伝えられた。

大名が自発的に妻子の証人提出を申し出るように仕向けるためであった。

また寛永初年までの天下普請では、妻子を江戸に居住させている大名の負担は半分とされていたが、これも同じ目的からであろう。

このように幕府の大名統制政策は、表面上は大名の自発的な意志によるものであった。

大名は自ら進んで幕府への忠誠を示さなければならない状況に置かれていたのである。

なお、寛文五(一六六五)年に証人制は廃止されるが、妻子の江戸在住は幕末までつづいた。

幕府の指示は、しばしばこのように大名の私的なコネを通して伝えられた。

大名と親交のある幕閣や旗本を取次という。大名は幕府の意向をなるべく早く正確に入手することが重要だったので、取次と日頃から懇意にし、情報入手に努めた。

このような活動の中心となったのが、諸藩の江戸留守居役である。

彼らはいわば藩の外交官として、幕府・諸藩との交渉を一手に担っていた。

そして留守居組合を結成し、相互に情報交換にあたっていた。

また大名領内の問題解決のために領民が江戸へ出訴し、大名や幕閣の行列に駕籠訴することも行われるようになった。

こうして全国諸藩の情報や抱える問題が江戸に集中し、政治都市としての内実が確立するのである。

殿中儀礼と大名

大名が江戸に集まってくると、それを迎える江戸城での儀礼も整備された。

なかでも新年の御礼がもっとも重要だったから、正月参賀儀礼がもっとも早く整備された。

元和二(一六一六)年の正月参賀は、「当家歴世の永式」として定められたと言う(『台徳院殿御実紀』)。

八朔(はっさく)参賀儀礼はこれに少し遅れて、寛永年間に整備された。

寛永五年頃に御三家、寛永七年には御三家以外の諸大名から将軍への太刀目録献上が始まる。

寛永十四~十七年の江戸城天守閣・本丸の大改築の完成は、八朔を盛大な儀礼とした。その総仕上げとして、寛永二十年に三代将軍家光が八朔参賀の次第を定め、八朔参賀儀礼が確立した。

なお、八朔参賀儀礼は家康の江戸打ち入りを記念した儀式とされることが多いが、近世前期には家康との関連は意識されていない。

これも後世に創作されたフィクションである。

毎年行われる年中儀礼に対して、人の一生で通過していく人生儀礼もある。

とくに大名の場合、将軍へのはじめての御目見は重要であった。

多くの場合、まだ部屋住の一〇~一四歳の頃に初御目見を迎えた。

この儀礼は将軍への奉公が可能となったことを意味し、諸大名との公式の交際もこれから始まる。

つまり大名社会へのデビューをも意味していたのである。

また、初御目見を済ませていないと、家中の拝謁など藩内の公式行事にも参加できなかった。

そのような重要な儀礼であるから、初御目見の前に登城して、奏者番などの指導を受けて習礼(予行演習)を行い、粗相(そそう)がないよう努めるのである。

初御目見が済んだ後も、五節句(ごせっく)登城・家督相続・官位叙任(じょにん)などをへて、ようやく大名としての身分格式を獲得できた。

このように、江戸城で行われる儀礼は、大名個人にとっても、藩政全般にとっても重要であった。

その意味においては、大名を誕生させ、藩政を機能させていたのは、将軍の住む江戸城だったのである。

全国から大名とその家族や家臣団が集住し、それを迎えるために江戸と江戸城は巨大化していった。

またその一方で、江戸と江戸城で行われる政治や儀礼が、全国に影響をあたえるようになった。

こうして江戸と全国がお互いに影響しあいながら、近世という時代は展開するのである。

武家地・町人地・寺社地 城下町江戸の構造は、武家地・町人地・寺社地の三つに分かれる。

これは近世城下町が、身分別区割りを原則としていたためである。

家康は大封直後に家臣の知行割を開始し、その一環として江戸城下の町割と家臣団の屋敷割を行った。

下級家臣を江戸城周辺に、上級家臣を周辺部においた。

井伊直政が外桜田、青山忠成が青山、内藤清成が内藤新田など、広大な屋敷地を下賜された。

江戸城普請に伴い、城内にあった寺社は神田台・下谷(したや)方面へ移転させられた。

麹(こうじ)町地域では寛永三年までに約四〇ヵ寺が建立されたという。

周辺部に寺社地をおくのは近世城下町の特徴で、これは軍事目的のためと考えられる。

町人地は、東部の低湿地に開削された道三堀の両岸に最初の町屋ができた。

常磐橋の東側は本町とよばれ、御用商人・町年寄の屋敷や、京都から招かれた彫金師後藤光次の役宅がおかれ、これがのちの金座となった。

慶長八年の天下普請で城下町が拡大され、日本橋から新橋に至る町並や堀割が完成した。

町割は一ブロック京間六〇間(一間=約一・九七メートル)四方で、中央の二〇間四方は会所地(空地)、町は通りを挟んだ両側町を基本とし、整然とした町割がなされた。

これに対して、周辺部では武家地・寺社地の割残り地に不規則な形で町屋が形成された。

家康の覇権確立に従って、慶長末年までには、江戸城周辺に美をこらした大名屋敷が建ちならぶようになった。

中でも越後国高田藩主松平忠輝邸の門、加賀国金沢藩主前田利常邸の家作が第一だったと言う(『当代記』)。

この頃の様子を伝えるのが『別本慶長江戸図』と『慶長江戸絵図』である。前者には、外堀は日比谷の入江につながり、その入口には「舟の御役所」、その奥には「一の蔵地」「二の蔵地」「三の蔵地」など多数の蔵が描かれている。

また郭の内側に「町人住居」が複数あり、「土衆住居」と混在していた。

後者には大手門内・大手前にはおもに幕閣、西丸下・吹上・北の丸には譜代大名・旗本、大名小路にはおもに外様の有力大名の屋敷が描かれている。

しかし、大名小路にも譜代大名の屋敷や町屋が存在するなど、まだ様々な要素が混在していた。

この後、元和年間に家康付として駿府にいた家臣団が神田台に移住し、やがて駿河台と称されるようになる。

寛永年間の江戸城普請にともなって、大名・旗本への屋敷地下賜や割替が進んだ。

この頃の様子を示しているのが、『武州豊島郡江戸庄図』である。

江戸城周辺を中心に武家地が過半を占める。江戸城内の北の丸・吹上にも大名屋敷があり、これらは家門大名である。

そして本丸に隣接して幕閣、大名小路から霞ヶ関にかけて外様大名、譜代大名は西の丸下および大名小路北部、大手門前から神田橋にかけて存在している。

また、江戸湾岸や墨田川沿いには大名蔵屋敷・下屋敷がある。

町人地は東海道沿いを中心に、神田・日本橋・京橋・銀座界隈で膨らんでいる。

これに対して、寺社地は周辺に散在し、全体の一割以下である。

このような武家地・町人地・寺社地の分布は、おおむね明暦の大火まで続く。

江戸は城下町拡大のため天下普請が繰返されたし、火災による焼失・再建も繰返された。

そのため近世前期は、武家地・町人地・寺社地の区割り変更も頻繁であった。

家康の入封直後に伝馬役を命じられた宝田村・千代田村・祝田村の百姓は日本橋・京橋に移転し、大伝馬町・小伝馬町・南伝馬町を起立した。

また桜田村・今井村のように、武家地として収公されて困窮し、代官や老中に駕籠訴して窮状を訴えた村もあった(『御府内備考』)。

江戸の発展の陰には、このような人々の姿もあったのである。

かぶき者

急激に発展した江戸へ、全国から人々が集まってきた。

江戸は活気にあふれ、喧噪とした猥雑さがある一方、喧嘩や盗み、辻斬りが横行する殺伐とした雰囲気があった。

この頃の江戸で社会問題化したのが、かぶき者である。

「かぶき」とは「傾く」という意味で、片寄った異様な風俗や行動をさす。

彼らは法や社会秩序よりも仲間との情緒的な連帯を重視し、名誉や意地を守るためにはたやすく一命をなげうった。 衆道(男色)がその連帯をさらに強めた。彼らの反体制的なエネルギーが危険視され、弾圧の対象となったのである。

慶長十七年は江戸に「徒者」=かぶき者が集まり、辻斬りが絶えなかった。

旗本大番頭の芝山正次の奉公人にその一味がいたので、芝山はその奉公人を成敗した。 ところが芝山は、怒ったかぶき者たちによって殺害されてしまう。

幕府はそのうちの一人を捕らえて糾問したところ、仲間は江戸だけで三〇〇人、全国では三〇〇〇人いると答え、幕府は京・大坂へも触を出して探索した。 |

図26 かぶき者(『築城図屏風』より)

|

首領格の大鳥居逸兵衛など、約三〇〇名が捕らえられて処刑されたという(『当代記』など)。

慶長年間のかぶき者は、武家奉公人が中心であった。

かって戦場を駆け回った雑兵であった彼らは、戦国の世が終っても村へは帰らず、城郭普請の現場へ日雇い人足として流れ込んだ。

当時の城郭普請の様子を描いた『築城図屏風』には、異形の躰で大石に乗り、石運びを指揮する男たち=かぶき者が描かれている。

慶長年間までは全国で城郭普請が行われ、全国から何万人もの人夫が集められた。ところが元和元年の一国一城令により、幕府関係の城郭普請に限られていった。

そのため、最大の城郭普請現場である江戸へ、彼らが集中するのは必然であった。

寛永年間になるとかぶき者の風俗化が進み、旗本奴・町奴があらわれた。

旗本奴の多くは中下層の旗本・御家人である。

町奴は旗本奴を模倣しつつ、これに対抗する形で町人のなかから生まれた。

彼らはともに組を結成して武装集団化し、賭博・ねだり・たかりをし、盛り場を横行した。

彼らは縄張り争いや意地の張り合いからたびたび争ったが、水野成之と幡随院(ばんずいいん)長兵衛の争いは有名である。

この後、武士に対する町人の対抗意識から、町奴は芝居や講談で美化され、英雄視されるようになる。

しかしその実態は、幕府の風俗統制に対する抵抗どいう面が強くなり、無頼の徒と化していった。

慶安四(一六五一)年の由井正雪の乱(慶安事件)、翌承応元(一六五二)年の別木庄左衛門の老中暗殺の陰謀(承応事件)をへて、幕府のかぶき者取締は強化され、十七世紀末には消滅した。

かぶき者の心性は、本来的には武士のものであった。

しかし泰平の世になり、武士が自らの命を捨ててまで勇気や男気を示す場は、もはや殉死しかなかった。

かっては仲間に示した心情的な一体感を、今度は主君との関係に見出し、それを殉死という形でアピールしたのである。

しかし寛文三(一六六三)年に、殉死は禁止された。

これに背いた者の家族だけでなく、主君までもが処罰された。

このため殉死禁止は徹底され、武士のかぶき者的心性も消滅したのである。

江戸っ子気質

それでは、江戸に住む町人たちの気質はどうであろうか。

近世中後期になると、「江戸っ子」という意識が生まれてくるが、近世初期にその萌芽が確認できる。

慶長年間から寛永初年頃と思われる二つのエピソードを紹介しよう。

楽阿弥は古歌に節を付けて歌いながら江戸を歩き、喜捨を乞う乞食坊主であった。

いつも小者を一人従えて歩き、その日の稼ぎ銭一〇〇~二〇〇貫文のうち、半分をあたえていた。

その楽阿弥は愛宕山参詣にあたり、まず伝馬町で馬・馬具一式を借り、日本橋で「小者中間を今日一日雇う」とよびかけた。

するとたちどころに一〇〇人ほど集まり、その中から鑓(やり)持・長刀(なぎなた)持・鉄炮持・挟箱持・差替の刀持、若党四~五人を雇い、自らは馬に乗って愛宕山へ向かった。

まるで大名行列のようである。しかし楽阿弥は愛宕山へ行っても「何も願うことはないから」と大酒を飮むばかりで、日が暮れて日本橋へ帰ったという。

また本両替町に住む多気九郎右衛門は、若いながら家屋敷を持つ富裕の者であった。

九郎右衛門は湯島の称住上人の教化を聞いて発心し、全財産を捨てて出家した。

そして西誉一入(せいよいちにゅう)と改名し、称住上人と共に諸国を巡って念仏三昧の生活を送り、数年後に伊勢国で死去した。

これを聞いた江戸の町人たちは、西誉の厭離穢土(おんりえど)・欣求(ごんぐ)浄土の信念に感心した。

ところが長生という町人は、『新古今和歌集』の「浮ながら 猶おしまるえ仰かな 後の世とても頼なければ」を紹介して、「命は大切な宝だから、自分はこの世に千年だって生きていたい」と言った。そこで「遁世人が世を逃れて楽しみ、九郎右衛門(西誉一入)は死んで後世を楽しみ、長生はこの世を楽しむ。

そのいずれが正しいか」と尋ねられた高僧は、「いずれも尊い生き方だ」と答えたという(『慶長見聞集』)。

この二つのエピソードには、若干の誇張があるかもしれない。

しかし、都市として急成長する江戸に住む人々の気質がよくあらわれている。

乞食坊主楽阿弥は、乞食でありながら小者を雇い、さらに稼ぎの半分をあたえる。

寺社参詣では、大名さながらに小者を引き連れて酒宴三昧。宵越しの金を持たない江戸っ子の原型がここに見られるであろう。

また九郎右衛門のような信心深い者もいるが、楽阿弥や長生のように来世を信じず、現世を楽しむ人々もいる。

江戸には様々な生き方があり、そのいずれもが「尊い生き方」として肯定されていた。

このようにすべてを肯定的にとらえる意識は、急成長中の都市が持つエネルギーの影響であろうか。

町人たちにとって、「このような目出度い江戸の花の都を他所に見て、片田舎に住み果てることは愚かなこと」と、江戸の繁栄を謳歌していた。

そして、これをもたらす将軍の「深い恩を、末代までも仰ぐべき」と認識していたのである。

|

図27 家光の上洛(「寛永三年丙寅東福門院入内に付、後水尾(ごすいび)天皇

二条へ行幸鹵簿及徳川二代将軍秀忠上洛絵巻物」より)

|

江戸の「首都」化

近世初期の江戸の発展は、江戸が「首都」にふさわしい都市へと発展していく過程でもあった。

もちろん、近世の日本は江戸と大坂・京都が三都であるから、ここでいう「首都」は政治の中心都市という意味である。

日本近世において、将軍が実権を握っていたが、形式的には天皇から征夷大将軍に任命される存在であった。

国内史料の中で「王」「国王」とよばれているのは、基本的に天皇であった。

しかし江戸の町人たちは、「天下を守護し、将軍国王にまします所、などか都といはさらん」として、将軍=国王、江戸=首都と主張した(『慶長見聞集』)。

この認識は、五代将軍綱吉・六代家宣(いえのぶ)・七代家継(いえつぐ)を「三王」とよぶ『三王外記』などにも受け継がれる。

将軍と天皇の関係を端的に示すのは、将軍の上洛であろう。

近世初頭の将軍・大御所は、しばしば上洛した。

これは参内が目的というよりも、伏見城で政務を執るために上洛したのである。

たとえば元和五年に上洛した秀忠は、大名への朱印状の交付、改易・転封の申し渡し、畿内近国の諸寺社への所領寄進、重要地の視察などを行っている。

当時は伏見城がまだ「公儀の城」であり、重要政務は伏見城でなすべきであるという認識があった。

この時点では、江戸は将軍の本拠地とはいえ、政治的にも「首都」とはいえなかったのである。

ところが、三代将軍家光が寛永十一年に上洛した後、将軍の上洛は幕末まで断絶する。

この時家光は三〇万の軍勢を率いており、完全に朝廷勢力を威圧した。

将軍が上洛しなくなったことは、様々なことに影響した。

将軍宣下の儀式も江戸城で行われるようになり、将軍が勅使の上座に着いた。

また、大名も参内することがなくなったため、御所での席次をあらわす傾向が強かった武家官位は、江戸城中での席次のためのものとなった。

そして儀礼の中でもとくに重要な正月儀礼に備えて、大名の官位叙任は年末に集中するようになった。

また儀礼で言えば、江戸城中での儀礼は元和二年から整備され、八朔(はっさく)儀礼は寛永年間に大成された。

寛永年間には老中制が形成されるなど、幕府の職制が整備された。

対外的にはいわゆる「鎖国」が完成し、寛永末年の寛永飢饉を契機に農政が大きく転換した。

さらには参勤交代がほぼ制度化し、江戸城も一応完成した。

江戸が政治都市としての内実を備えて「首都」へと転換していっだのは、幕藩体制の確立と併行していたのである。

明暦の大火

明暦三(一六五七)年正月十八日未刻(午後二時頃)、本郷の本妙寺から出火した。

前年十一月頃から雨が降っておらず、強い西北風にあおられて本郷から湯島一帯を全焼した。

火は堀を越えて駿河台へ移り、湯島天神・神田明神や大名屋敷を焼き払った。

それから火は二手に分かれ、一手は元鷹師町を焼き、八丁堀・佃島(つくだじま)などの下町一帯を全焼させた。

もう一手は、北は浅草橋門、さらに隅田川を越えて牛島新田、東は深川、南は京橋・鉄砲洲辺りまで延焼した。

火は翌十九日寅刻(午前四時頃)にようやく収まった。

ところが十九日巳刻(午前十時頃)、小石川新鷹匠町から再び出火した。

北風にあおられて、御茶の水から神田一帯を焼き払い、竹橋付近から江戸城内へ燃え移って本丸・天守を焼き落とし、二の丸・三の丸もほぼ全焼させた。

申刻(午後四時頃)から西風に変って火は東へ向かい、前日焼け残った八重洲河岸から京橋・鉄砲洲を焼き、酉刻(午後六時頃)に海際で止まった。

また申刻には麹町からも出火し、江戸城の堀際まで焼き、ここで北風に変って外桜田・大名小路、さらには芝へ燃え広がり、二十日辰刻(午前八時頃)にようやく鎮火した。

この大火は、本妙寺の檀家の娘の供養として振り袖を焼いたところ本堂に燃え移ったのが原因とされ、「振袖火事」とよばれる。

しかしこれは明治時代になって語られ始めたものであり、史実かどうか疑わしい。

この大火で江戸の六割以上が焼失し、一〇万人以上の焼死者が出たと言われる。

幕府は米六〇〇〇石を供出し、救(すくい)小屋を建てて粥(かゆ)を施行(せぎょう)した。

大名・旗本には金銀を下賜(かし)・貸付し、町人には銀一万貫を下賜した。また、物価や職人手間賃の高騰を抑える町触も出している。

その一方で、幕府は江戸の防災都市化を主眼とした都市改造を行った。

郭内にあった大名屋敷を郭外に移転させ、跡地は吹上の庭や幕府御用地とした。

江戸城近辺にあった寺社は市中の周辺部へ移し、三田・芝・牛込・谷中・浅草・本所などに寺町が成立した。

これに伴い、町屋も霊岸島・築地・本所などへ移転させ、移転先確保のため沼地・溜池・海浜の埋立てを行った。

また市中へは空き地や土手を設けて火除地とし、防火に配慮した。

江戸の拡大

明暦大火後の都市改造により、江戸は人口・面積ともに膨張した。

江戸の町人人口は寛永十一年に約一五万人、明暦三年に約二八万人、元禄六(一六九三)年に約三五万人、享保六(一七二一)年には約五〇万人と推定されている。

これに武家人口五〇万人を加えると、江戸の総人口は一〇〇万人となる。国内はもちろん、当時のヨーロッパの諸都市と他べても、ずば抜けた巨大都市だった。

近世初期の江戸は、外堀の内側が御府内とみなされていた。

慶長年間には、品川口・田安口・神田口・浅草口・舟口の五つの出口があった(『慶長見聞集』)。

また承応四(一六五五)年の町触では、馬に乗って来た農民に江戸市中での下馬を命じているが(『江戸町触集成』)、これもほぼ外堀の内側であった。

この範囲は、町奉行所の支配範囲の拡大と共に周辺へ拡大する。

寛文二(一六六二)年に芝・三田から下谷・浅草に至る街道筋の三〇〇町、正徳三(一七一三)年には本所・小石川・牛込・赤坂あたりの二五九町が町奉行支配に編入され、合計九三二町となった。

新たに町奉行支配に編入された町の年貢納入は引続き代官が行い、二重の支配関係となっている。

こうして「江戸の広さ年々に広まりゆき」「いつの間にか北は千住、南は品川まで家続き」になったのである(『政談』)。

しかし、追放刑の江戸払(ばらい)の範囲、江戸府内の寺社勧化(かんげ)の範囲、旗本・御家人が御府外へ出る場合に届出が必要な範囲など、それぞれ範囲が異なっていた。

これは身分別に支配系統が異なる、一種の縦割り行政となっていたためである。

幕府は文政元(一八一八)年にようやく御府内の範囲を定め、これを朱引地(しゅいんち)と称した。

この範囲はおおむね町奉行の支配領域を越えており、町人地の外延部にはさらに武家地が拡大していた。

江戸の範囲を一応明確にしたが、これを統一することは困難であった。

江戸の空間的膨張は、幕府の思惑を超えて進行したのである。

2 百万都市の成立と都市機能の整備

top

巨大消費都市の成立

元禄~享保期(一六八〇~一七四五)、江戸は急速な成長を遂げた。

享保元(一七一六)年、八代将軍に就任した徳川吉宗は、町奉行に大岡越前守忠相(ただすけ)を登用し、江戸の都市機能の整備に取組んだのである。

江戸の人口については諸説あるが、町人人口は明暦三(一六五七)年頃が推定約二八万、元禄六(一六九三)年には三五万余、その後幕府の公式調査が始まった享保期には約五〇万が確認されている。

これに推定約五〇万の武家人口を加えた約一〇〇万人が、享保期の江戸の人口とされる。

一方町数について見ると、寛永期(一六二四~四四)までに約三〇〇町が成立し(これを古町(こちょう)という)、延宝七(一六七九)年の春には、

「江戸中ノ惣町数都合八百八町也、此分ハ公役ヲ勤メ、尤(もっとも)町奉行ノ支配也。外ハ寺社奉行支配、サテハ御代官衆ノ支配也」(「玉露叢」『東京市史稿』産業編第七)と、江戸で公役(国家への役負担)を務める町奉行支配の町が八〇八あり、このほか寺社奉行支配や代官支配の町があった。

その後正徳三(一七二一)年に浅草(東京都台東区)、小石川(文京区)など近郊の町並屋敷(土地は代官支配、人別は町奉行支配の場所)二五九町を江戸に組込み九三三町に達した。 |

図28 大岡忠相

|

すなわち吉宗が将軍になったころの江戸は、町数約一〇〇〇、人口約一〇〇万を数え、巨大都市としての規模をほぽ整えた時期であった。

この時期の江戸の成長の様子を儒学者の荻生徂徠(おぎゅうそらい)は著書『政談』において、次のように述べている。

何方(いずかた)迄が江戸ノ内ニア、是ヨリ田舎卜云ウ彊界(きょうかい)ナク、民ノ心儘ニ家ヲ建続ルユヘ、江戸ノ広サ

年々ニ弘マリユキ、誰許ストモナク、奉行御役人二千一人トシテ心付人モナクテ、何ノ間ニ力北ハ千住、南ハ品川マデ家続ニ成タル也 |

すなわち、江戸の町が無秩序に拡大し、江戸と周辺農村との境が不明確になり、しかも奉行や役人など行政の対応が不十分であったことが記されている。

江戸の成長が、いかに急激であったかうかがえる。

こののち江戸の町人人口は、幕末までほぽ五〇万台で停滞し(ただしこれには、江戸時代後期の江戸への流入者が正確に把握されていないという意見もある)、町数も享保改革の最末期の延享二(一七四五)年に、寺社門前地や境内が町場化し一六七八町となったのを最後に停滞する。

都市江戸の拡大は、ほぽ享保期までに終わったといえるのである。

当時、日本の諸都市の人口は、京都が正徳五(一七一五)年に三五万余、大坂が宝永六(一七〇九)年に三八万余であり、世界の都市も、ロンドン(一六六一)が四六万、パリ(一八〇一)が五五万、ベルリン(一七八六)が一五万であった。

江戸は、元禄上早保期に世界最大級の都市に成長したのである。

しかも一〇〇万の人口のほとんどは、武士と町人の消費人口であった。

江戸は巨大消費都市でもあったのである。

流通・市場の整備と上方商人の江戸進出

江戸の発展と消費を支えたのが、全国的な流通網の整備と商人の成長であった。

寛文十一(一六七一)年、河村瑞賢(ずいけん)は幕府の命を受け、東北地方から太平洋をへて江戸に至る東廻り航路を整備し、翌十二年には日本海・瀬戸内海をへて大坂に至る西廻り航路を整備した。

すでに江戸初期に、菱垣(ひがき)廻船・樽(たる)廻船の航路として大坂から江戸への南海路が整備されており、ここに江戸への流通ルートが確立したのである。

東廻り航路で江戸に運ばれたのはおもに東北諸藩の年貢米であり、大坂から江戸へ送られたのは米、味噌、薪炭、塩、酒、醤油、油、木綿、小間物などの生活物資であった。

江戸の商業も大きく変化した。すなわち問屋の性格が荷受問屋から仕入問屋へと変化したのである。

荷受問屋は、生産地の荷主と江戸の注文主とを仲介し、商品の引受・保管・販売を行うことによって蔵敷料(保管料)や口銭(手数料)を得た。

これに対し仕入問屋は自らの才覚や自己資金をもって特定の商品を仕入れ、仲買や小売商人に卸売したのである。

たとえば寛永初年に成立した江戸大伝馬町(中央区)の四軒の木綿問屋は、荷受問屋として三河・伊勢・尾張などの東海地域から荷を受け、江戸市中・関東・東北地域の注文に応じていた。

しかし貞享三(一六八六)年、四軒の問屋の系列下にあった七〇軒の木綿仲買が、仕入問屋として生産地から直接木綿を仕入れ、江戸市中や関東・東北に販売するようになると、四軒問屋は没落していったのである。

仕入問屋の中には、米問屋・油問屋・炭問屋など特定の商品を扱う問屋が増加し、十七世紀中期には業種や地域ごとに問屋仲間が結成された。

元禄七(一六九四)年には、畿内からの荷物を扱う江戸の荷受問屋仲間である十組問屋が結成されている。

十組とは、塗物店組(塗物など)、表店組(畳表など)、酒店組(酒など)、紙店組(紙・蝋燭)、綿店組(綿)、薬種店組(薬種など)、通町組(小間物・太物など)、内店組(絹布・繰綿小間物・雛人形など)、釘店組(釘・銅・鉄物など)、河岸組(水油)の一〇組であった。

彼らは海上事故の損失を減少させるため、従来廻船問屋が行っていた事故処理を当番行事が行うこととし、さらに菱垣廻船問屋を支配下に置いた。

同年、大坂の問屋も十組問屋に応じて十組仲間を結成した。

これが天明四(一七八四)年に株仲間として公認される二十四組問屋の前身である。

江戸の前期から元禄期にかけて江戸へ進出しだのが、近江・伊勢・京坂出身の上方商人であった。

彼らは江戸に出店(江戸店)を開き、畿内・西国・東北などから商品を仕入れ大きな利益を得た。

近江商人の大村彦太夫(白木屋)は、寛文二(一六六二)年江戸の日本橋に呉服太物類の店を開き、薄利多売の商法で成長した。

伊勢松坂(三重県松阪市)の商人三井高利(三井越後屋)は、延宝元(一六七三)年に江戸と京都に呉服店を開き「現金掛け値なし」の新商法で成長する一方、江戸・京都・大坂に両替店を設け幕府や諸藩の為替御用を勤め発展した。

この時期近江商人の西川甚五郎、伴伝兵衛、伊勢商人の長谷川(丹波屋)、川喜田、国分勘兵衛(大黒屋)などの成長も知られている。

これらの多くは、上方に本店を置き、江戸店には支配人以下の奉公人がいた。 奉公人は男子に限られ、採用は本店で行った。採用年齢は一一~一四歳で、採用地域は三井は京都と伊勢、白木屋は京都と近江、長谷川は伊勢というように、本店や出身地の周辺が多かった。

「近江泥棒、伊勢乞食」「江戸名物、伊勢屋、稲荷に犬の糞」などの言葉は、成長著しい上方商人を皮肉ったものである(北島正元『江戸時代』岩波書店、一九五八年、林玲子『江戸問屋仲間の研究』御茶の水書房、一九七六年、竹内誠他『東京都の歴史』山川出版社、一九九七年)。 |

図29 三井越後屋(『江戸名所図会』より)

|

十七世紀の江戸の発展は、彼ら上方商人によるところが大きかったのである。

町人と町政組織

江戸の町は、武士、僧・社人、町人など身分別に住む地域が異なっていた。

市中の約六〇%を占める武家地のうち、大名屋敷は老中・大目付が支配し、旗本・御家人屋敷は若年寄・目付が求配した。

約二〇%を占める寺社地は寺社奉行が支配し、約二〇%を占める町人地(町地)は町奉行が支配した。

町人地には、家持、家主、地借・店借などが住んでいた。

家持は家屋敷を所持する町の正規の構成員であり、幕府の公役や町入用を負担し、町名主などの町役人になることができた。

家主は家守、大家などといい、家持から給金を与えられ町屋敷を管理する一方、住人の地借や店借(店子・借家人)から地代・店賃を徴収した。 |

図30 長屋の光景(『浮世床』より)

|

家主は店借と擬制的な親子関係を結び、公私にわたり世話をしたため、「大家と言えば親も同然、店子と言えば子も同然」などといわれた。

家主は五人組の構成員となり、毎月交代で月行事となり、町触伝達、訴訟取次、火消人足の差配など幕府御用や町用を勤めた。

月行事は町内の自身番屋に詰め、補佐役として書役が附属された。

地借は土地を借り、自らの資金で家を建てて住む者で、中層以上の商人が多かった。

店借は家作を借りる者で、表通りで店舗を借りる表店借と、路地裏で棟割長屋を借りる裏店借とがいた。

表店借は中層以上の商人が多く、裏店借は日雇・棒手振(ぼてふ)り・小職人など下層民が多かった。

地借・店借ともに公役や町入用の負担を免除されたが、町の正式な構成員とは認められず町政への発言権は無かった。

町人とは、広義には武士や僧侶などを除き町に住むすべての人を指すが、狭義には町に家屋敷を持ち役を負担し町政に参加する家持層を指す。

町人地を支配したのが南北の町奉行所である。

その最高責任者は町奉行であり、権限は、立法・行政・司法・治安・消防など市政全般に及んだ。

町奉行は月番交代で勤務し、各与力二五騎、同心五〇名を指揮した。

町奉行のもとで江戸惣町を支配した町年寄は、樽屋・奈良屋・喜多村の三家が世襲で勤めた。

職務は、町触伝達、人別改めの集計、職人や商人仲間の統制、公役・冥加(みょうが)・運上(うんじょう)の徴収、町奉行の諮問への回答、訴訟の調停、造成地の地割などであった。

町名主は、町年寄のもとで一、二町から十数町を支配し住人代表の役割も果たした。

定員は二六四名であり、職務は町触伝達、人別改め、防火、治安維持、町奉行所への届や訴状の取次、沽券状など証文の保証、争論調停、町入用の取立て、祭礼執行など町政全般に及んだ。

世襲が多く、幕末期の役料は一、二両から三〇〇両程で平均約六〇両であり、支配町の町入用から支払われた。

町名主は、一般の町人が禁止された玄関構えを許可されたことから、「玄関」ともよばれた(吉原健一郎『江戸の町役人』吉川弘文館、一九八〇年、前出『東京都の歴史』)。

享保改革と江戸

将軍吉宗は、享保二年二月大岡忠相を南町奉行に任命し、江戸の市政改革を進めた。

まず享保四年に、元禄十五年以来、北町・南町・中町と三分されていた町奉行所を南・北の二奉行所に復す一方、本所奉行を廃止し本所・深川地域(墨田区・江東区)を町奉行所支配に組込んだ。

当時の町奉行所のおもな役職は、歳番、本所見回り、牢屋見回り、養生所見回り、出火之節人足改め、火事場建具改め、高積見回り、風烈見回り、新地家作改め、町回り、地方改めなどであるが、歳番、牢屋見回り、高積見回り、町回り以外の職は享保改革のさいに新設されたものである。

享保改革は、町奉行所の機構改革をともなっていたのである。

町奉行所の改革とならんで、町政機構の改革も行われた。

たとえば享保六年九月に町代が廃止された。

町代は本来家守が行う触の伝達や事務を代行する職であったが、彼らの中には職務を怠ったり、家守と組んで不正をはたらく者があり、町費節約の意味もありこれを廃止したのである。

しかし、やはり事務職は必要であり、物書の職名で再置された。

物書は名主や五人組の月行事と共に町役人とよばれ、自身番屋で事務を担当した。

享保七年四月には、町名主の減員がはかられた。

町名主は由緒ある家や旧家から世襲で就任した者が多く、町人に無理を言ったり不正を行う者も少なくなかった。

関係費用も多くかかったため、大岡は新規増員を認めず、町名主が死亡・退職したあとも補充せず、欠員となった町は、隣町の名主が支配することにした。

これに対し、町名主たちは急ぎ寄合を開き、町年寄の奈良屋に対して、今後勤務に精を出すこと、役金の多い町は名主数を減らすこと、家守交代のさいの音物(いんもつ、贈物)は受取らないことなど自粛を誓った。

奈良屋も、町名主たちに一七の組合(このほかに吉原が番外としてあった)を作り相互監視させる一方、不正をなくすよう申し合わせも行わせた。

これを受けて大岡は、減員の方針を撤回したのである。

この結果、町名主は幕府の下役人としての性格を強めることになった。

町奉行大岡のもとで、江戸の町政機構は大いに整備されたのである。

米価・物価政策

吉宗と大岡は、「米価安の諸色高」、すなわち米価の下落と諸物価の高騰という物価問題にも取組んだ。

米価安は米を売って生活する武士と農民たちを困らせたが、江戸の武士たちの困窮は、彼らを相手に仕事をしている町人にとっても好ましいものではなかった。

そこで吉宗は、米価の引上げへ向けて、米需要を増やし供給を制限する方針を打ち出した。

まず享保七年、米の取引を活発化するために、それまで禁正していた米の空米(からまい)取引(名目的な取引)を一部許可し、享保十三年にはこれを全面的に解禁した。

米の信用取引を公認したのである。享保十年には江戸町人の紀伊国屋源兵衛、大坂屋利右衛門、野村屋甚兵衛の三人に買米を命じ、享保十四年から十六年にかけては幕府自身も買米を行い、享保十五年には江戸と大坂で二八万石を買上げている。 |

図31 徳川吉宗

|

一方米の供給量を減らすために、諸藩に対して囲米(かこいまい、米の貯蔵)を命じ、江戸と大坂への回米を制限した。

しかしそれでも、米価は享保十五、十六年には一石当たり銀二〇匁(もんめ)台と、普通の年の半値以下となり、武士たちにとっては実質の収入が半減してしまった。

享保十五年に「天下の台所」の大坂に設置した堂島の米会所は、江戸の商人を利用して米価を統制しようとするものであった。

しかし大坂商人の抵抗にあい、江戸商人による価格統制は断念させられた。

享保二十年には米価はさらに下がったため、十月に江戸で金一両につき米一石四斗以下、大坂では米一石につき銀四二匁以上という公定価格を決め、これよりも安く売った場合、米一石につき銀一〇匁ずつ運上金を米屋から徴収することにし、米屋には毎月売買米高を町奉行所へ報告させることにした。

同年十一月二十六日には、米価政策を徹底させるために、南北町奉行と勘定奉行の立会いのうえ、南町奉行の大岡の役宅に米商人や蔵宿・札差などを残らず呼び出し、改善の周知をはかっている。

延亨元(一七四四)年九月十目には米問屋と地廻り問屋一〇七名が呼び出され、高間伝兵衛ら御米方役人の最高五〇〇〇石を筆頭に、総計一〇万三五〇〇石の買米が命ぜられた。

翌十月には江戸の富裕な町人百数十名が呼び出され、大伝間町木綿問屋の大和屋三郎右衛門の七〇〇〇石をはじめ総計二四万石余の買米が命ぜられている。

このように、米価政策に正面から取組んだ吉宗は、「米将軍」とあだ名された。

幕末期、越前藩主の松平慶永(よしなが)は、著書『閑窓秉筆』(かんそうへいひつ)において、伝間記事として、吉宗が没したあと遺物を整理していると、いつも吉宗が側に置いていた箱の中から数百枚の反古(ほご)紙が出てきた。

紙の裏には細かい数字が書き連ねてあり、よく見ると浅草の米相場であったという話を記している。

事実かどうかは別として、米将軍吉宗らしい逸話といえよう。

吉宗と大岡はまた、物価高にも取組んだ。

享保六年十一月、町奉行大岡らは江戸の諸商人や職人たちに問屋・仲買・小売の区別なく業種別に組合を結成させ、組合を通じた商人支配・物価統制に乗出した。

江戸の町触集である『正宝事録』によれば、この時指定された業種は、扇屋、紺屋、菓子屋、紙屋、雛人形屋、瀬戸物屋など九六に及ぶ。

これら組合の結成により、江戸の商人たちは幕府のもとに一元的に編成され、統制を受けることになったのである。

享保八年、吉宗は江戸、京都、大坂の三都の町奉行に、物価引下げ策を諮問した。

これに対して江戸の町奉行の大岡と諏訪美濃守頼篤は、連名で意見書を提出し、商人らが不当な利益を得ないように同業者の仲間組合を作ること、この仲間組合によって仕入れ値を抑え物価上昇を抑えること、大坂から積出す品や江戸に入る品を調査することなどを提案した。

吉宗は、さらに享保九年五月にも、布、綿、米、茶、醤油、薪、炭、酒、紙など生活必需品二二品目を扱う問屋などに仲間組合を結成するよう命じ、翌六月には物価引下げ令にもかかわらず、米穀に比べて不当に高い商品について、町名主たちに命じてその理由を書き上げさせている(『東京市史稿』産業細)。

享保改革を通じて、吉宗と大岡は米価・物価政策に正面から取組んだのであった。

消防制度の整備

吉宗と大岡は消防制度も整備した。

江戸で火事が多発したのは、市中約二〇%の町人地に約五〇万の町人が住む過密地帯であったうえ、木造家屋で冬に空気が乾燥し強風が吹いたことなどによる。

幕府の消防体制も十分ではなかった。

享保以前は大名や旗本など武士が消火を担当していた。

大名火消には、寛永寺・増上寺・湯島聖堂・浅草米蔵・猿江材木蔵など幕府の重要施設を分担し消火に当たる「所々(しょしょ)火消」と、大名が江戸を東西南北に分けて受持つ「方角(ほうかく)火消」があった。

旗本・御家人の火消は「定(じょう)火消」といい、与力一〇人、同心三〇人からなり、八組から一五組設けられた。

消火道具は、龍吐水(りゅうどすい、押上げポンプ)や水桶などであったが十分な効果は上げられず、近くの家を壊して延焼を防ぐ破壊消防が中心であった。

破壊活動では、大名火消や定火消が華美な姿を競い、持ち場をめぐる喧嘩も起った。

とくに加賀藩の火消は「喧嘩鳶」の異名をとるほど威勢がよく、享保三年十二月には定火消の旗本仙石兵庫久治の組と火事場で大喧嘩をし、これを打ち負かしている。

町人地の消火は定火消が担当していた。

正徳五(一七一五)年には民家の消火を担当する自衛的な消防組織である「店火消」が作られたが、十分な効果を上げるに至らなかった。

そこで享保改革の開始とともに、大岡忠相が防災都市への本格的な改造を目指し、様々な防火対策を打出したのである。

防火対策の第一は、町火消組合の創設である。

幕府は享保三年、先の店火消を町ごとに三〇人一組の火消組合に再編し、火災のさいには風上と両側の三方面から、二組ずつ計六組一八〇人が駆けつけ消火に当たることにした。

幕府は彼らに、独自の判断で消火に必要な家屋などを破壊する権限を与え、梯子、鳶口、斧、細引などの消火用具を備えさせた。

出動した人数の目印として、町ごとに幟や提灯なども用意させた。

町奉行所は旗本らの定火消に対して、町火消が消火作業をしている場合は、これを優先させるよう指示している。

ついで享保五年八月七日、この町火消を「いろは四十七組」に編成し、組ごとに担当地域の消火に当たることにした。

すなわち隅田川の西に位置する町々を、およそ二〇町ごとに四七の組に分け、組の名にいろは四八文字をあてたのである。

四八文字のうち「ん」は除かれ、「へ・ら・ひ」は音が悪いということで「百・千・万」とした(これとは別に本所・深川地域は一六組に分けられた)。

これが有名な江戸の火消組合である。組ごとに頭取が各小組を統率し、小組は、頭(かしら)、纏(まとい)、纏持(まといもち)、梯子(はしご)持、平人、人足の六階級で構成された。頭は頭取を補佐し小組の消火の指揮をとり、平人は鳶口を持って消火にあたり、人足は直接消火にかかわらず庶務を担当した。

町火消は、当初商家の店員などで組織されたが(店人足)、のちには町や組で鳶人足を雇うようになり専業化していった。町火消の装備や鳶人足の賃銭は町入用で賄った。

享保十五年には四七組の担当地域が狭すぎるため、数組ずつを組合わせ一〇の番組に編成した。

この結果多くの人足が火事場に集まることが可能となり、町々の人足も三〇人から一五人へと半減した。

その後、四七組のほかに本組が新設され四八組となり、元文三(一七三八)年には、四、七番組は音がよくないと、それぞれ五、六番組と合わせて八組編成とした。

この頃までに本所・深川の一六組も南・中・北の三大組に編成された。

同年、本所・深川を加えた火消の定員は一万四二九名となっている。町火消の活動範囲は、はじめは町人地に限られていたが、享保七年十一月には受持区域の二町内外の武家屋敷の消火が許され、享保十七年四月には定火消に代わり、ろ・せ・も・百・千の五組が、浅草の幕府米蔵の火消を命じられた。享保改革は、江戸の防火体制を町火消中心へと切替え、以後町火消は、武士の火消組に劣らぬ勇ましい活躍を見せ「江戸の華」となったのである。

防火対策の第二は、瓦葺き屋根や上蔵造りなどへの町家の改造である。

大岡のもとで編纂された町触集である『選要類集』の享保五年二月条によれば、大岡は町名主に対して江戸の町家をすべて瓦葺きにすることを諮問した。

これに対して町名主たちは、現在の家屋では瓦の重さに対して耐久力がないと反対した。

そこで大岡は、土で柱を隠すように塗り、さらに白の漆喰(しっくい)で仕上げる塗屋造りにしてはどうかと再び諮問したが、町名主たちは、これも無理であると答えた。

町家の改造には、当時の建築技術や市民の経済状態では大きな困難が伴ったのである。

しかし大岡は、地域を指定して塗屋造り化、瓦葺き化を進め、さらに塗屋造りを強固にし、窓や出入口に防火の備えをほどこした土蔵造りへの改造も推し進めていった。

表屋は 土蔵コゾ(どうぞこうぞ) 普請しましようが

裏屋のものは 蔵し(暮し)かねます (『享保世話』) |

この落首には、裏屋に住んでいる人々の経済状態を無視して、土蔵造りを強引に進めていた大岡の政策への不満が示されている。

瓦葺きへの改造は、幕府の施設でも進められた。

享保十八年には老中の松平左近将監(しょうげん)乗邑(のりさと)が指示を出し、南北町奉行所、評定所、伝奏屋敷、小普請定小屋、御作事小屋などが瓦葺きに作り替えられた。

この結果、裏通りはともかく、表通りは土蔵造りや塗屋造りの町家がならぶようになったのである。

防火対策の第三は火除地の設定である。

火除地は、火事のさいの避難所、延焼防止用の空き地である。

すでに明暦の大火後に見られたが、享保期には江戸各地に設定された。

享保二年二月、神田の護持院が焼失したさいに、幕府は再建を許さず、これを小石川の護国寺と合併し跡地を火除地とした。

この土地(千代田ぼ神田錦町付近)は護持院が原とよばれ、享保七年当時約三万坪の規模であった。

火除地は享保十五年に湯島切通し、本郷、小石川丸山一帯(文京区)に、同十七年には牛込御門(新宿区)に設置されるなど、享保の最盛期には九〇ヵ所に及んだ。

防火対策の第四は、各町の火の見制度の整備である。 |

図32 護持院が原(『江戸名所図会』より)

|

火の見櫓は享保期以前から、旗本屋敷や大名屋敷において見られた。

町人地でも、家主の家の屋根に枠(わく)火の見とよばれる移動式の櫓が設けられていた。

享保改革の火の見制度は、これらを基準化・システム化したものである。

享保八年に枠火の見の高さが屋根より九尺(約二・七メートル)上と定められ、二町(約二一八メートル)先を見通せることとし、地上に建てた櫓は三丈一尺(約九・三メートル)とされた。

火の見番は二名とされ、風の激しい時には一名が櫓にのぼり、一名が警報として拍子木を打った。

これを合図に火消組合は出動準備に入った。また火の見番が、不審な火や煙を見つけた時には下の者に知らせ、出火と判明したら鳴り物で町内に知らせることなども定められた(『江戸町触集成』第五八八九号)。

このように享保改革において、江戸の防災都市化が強力に進められた。

この時期江戸の景観は、白壁の土蔵や甍の波、さらには火の見櫓が各所に見られる姿へと大きく変ったのである。

養生所の設立

当時江戸の大きな社会問題に貧窮民の存在があった。

小石川養生所の設立も貧窮民対策の一つとして実施された。

享保七年正月二十一日、麹町二一丁目(新宿区)の三郎兵衛店に住む町医師の小川笙船(しょうせん)は、極貧の病人のための施薬院(せやくいん)の建設を目安箱に投書した。

笙船は翌二月に評定所に呼び出され詳しい意見を求められた。

将軍吉宗は大岡らに検討を命じ、養生所設立の計画書を提出させた。

これによると、養生所の建築費は金二ー○両と銀二一匁、経常費は金二八九両と銀三一匁一分八厘、人員は与力二名、同心一〇名となっている。

与力は病人出入りの改めや総賄入用費の吟味の指図などを行い、同心のうち、年寄同心は賄所総取締りや諸物受払いの吟味を担当し、平同心は薬煎の立会い、病人部屋見回り、錠前預かりなどを担当する。

このほか、中間八名が朝夕の食事の賄いや薬煎、看病、門番などの仕事に従い、女性二名は女性の患者の看病と洗濯などの仕事を受持つことになっている。

この計画をもとに、享保七年十二月四日、小石川薬園(現東京大学植物園)の中に養生所が開設された。

敷地は約一〇〇〇坪、建物は柿葺の長屋で薬煎所が二ヵ所、収容人員は四〇名、医師は小川笙船・丹治父子をはじめ七名で、いずれも専門は本道(内科)であった。

当初養生所が対象としたのは、看病する人のない貧窮者であった。

しかし開設直後は、「養生所は小石川の薬園でできた和漢薬の効能を試験するために建てたものだ」という風評がたち、入院する者が少なかった。

そこで町奉行は、翌八年七月この誤解を解くために江戸中の町名主を養生所に集め、見学をさせ説明を行った。

他方、入院の基準を緩和し、八年二月には看病人や親方などがいても極貧の病者は収容することとし、さらに同十年には行き倒れ人や寺社奉行支配地の者も収容することにした(『江戸町触集成』第五八五一号、第五八八一号他)。

こうした努力の結果、患者はしだいに増え、享保八年八月当時、入院五七名・外来三一四名を数え、同月以後医師の手不足のために通院制度を廃止するに至った。

享保八年には入院患者の定員を一〇〇名に増やし、医師も増員された。

享保九年には本道医七名、外科医四名、眼科医一名となっている。

その後も入院希望者が増加したため、享保十一年には入院期間を二〇ヵ月までとし、享保十四年には入院患者の定数をさらに五〇名増やし一五〇名とした。

その後、入院患者の定員は享保十八年に一一七名に減少したが、患者は増え続けたらしく、享保十五年には入院期間を一二ヵ月、さらに同十八年には八ヵ月へと縮めている(『東京市史稿』救済篇)。

こののち幕末まで一四〇年余の間、養生所は江戸の貧窮の病人の救済機関として機能したのである。

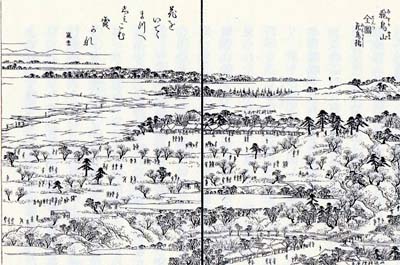

図33 両国橋の花火(『江戸名所図会』より) |

図34 飛鳥山(『江戸名所図会』より) |

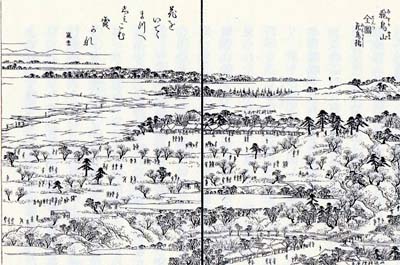

行楽地の整備

吉宗はまた、江戸郊外の東西南北の地に庶民のために行楽地を整備した。

江戸の東郊に整備されたのは、隅田川堤(東京都墨田区)である。

吉宗は享保二年五月、隅田川沿いの木母寺(もくぼじ)前から寺島村(墨田区)の上場(将軍が鷹狩などの際に下船し上陸する所)までの堤の左右に桜を植え、この一帯を行楽地とした。

桜樹が一〇〇本と柳、桃計一五〇本が植えられ、堤はまもなく桜の名所として知られるようになった。

ここには将軍が鷹狩などのさいに利用する隅田川御殿があり、「一、此桃桜柳御用木ニ候間、枝折又は抜取不可者(べからざるもの)也」と、これらの木が御用(将軍用)の木であることを示す制札が六ヵ所に建てられた。

樹木の管理者には、地元の名主坂田弥次右衛門が任命され、管理・見回り・肥料代として年に金四両二分と永(銭)一一一文三分か支給された。

隅田川の川遊びは、すでに元禄時代から見られたが、一説によると両国の川開きで花火が打上げられるようになったのは享保十七年からという。

この説は、あるいは享保改革における隅田川の行楽地整備とかかわって成立したものかもしれない。

西郊は中野の桃園(東京都中野区)である。

吉宗は元文元年、多摩郡中野村に鷹狩に出かけたさい、ところどころに桃の花が咲いているのを見て、御小納戸役の松下伊賀守当恒(まさつね)に、付近の農民に指示して桃を多く植えるよう命じた。

花が多くなれば自然と人が集まり、地域の助けにもなるというのが吉宗の意見であった。

この地は、かって元禄八年に、五代将軍綱吉が「生類(しょうるい)憐(あわれ)みの令」と関連して犬小屋を設けた場所であり、綱吉が没した宝永六(一七〇九)年、犬小屋が廃止されたのに伴い、元の地主の中野村の農民郷右衛門の土地となっていた。

松下は整備にとりかかり、元文元年、江戸周辺の御場を整備する御場掛り役人の見分が実施され将軍の御立場(鷹狩のさいの居所)となった。

畑の畦通りには紅桃五〇本と白桃が植えられ、元文三年にはこの地六万七〇〇〇坪余りに紅桃一五〇本が植えられ、寛保三年には小丘が築かれるなど観桃の地として整備された。

延享年間(一七四四~四八)頃になると、春にはきれいに桃の花が咲くようになり、日除けのための松も植えられた桃を守る農民には減税も行われた。

吉宗自らもこの地へ花見に出かけ、桃の花の下で供奉の者たちと宴を催し、詩歌を作らせたりした。

彼が桃園の中に大名たちの花見の場所として整備した築山は、後に「大名山」とよばれるようになった。

吉宗はまた、中野村の振興策として、農業ができない老人や子供の渡世(とせい)として、桃が咲く頃に葭簀(よしず)張りの水茶屋一一軒を営業することを許可している。

吉宗の言動を集めた『徳廟御行状記』には、「花盛之頃ハ爛漫として、是又四民野遊之楽ヲ催しぬ」、「花盛之頃ハ賑ひ候事ニ御座候」と、当時の花見のさかんな様子が記されている。

江戸の南郊、品川沖を見渡す景勝地の御殿山(東京都品川区)も行楽地化された。

この場所は、かって太田道灌の品川館かあった所で、江戸初期には鷹狩のさいの休憩に使う御殿が設けられていたが、元禄時代に火事で焼失した。

吉宗はこの地に出身地紀州吉野山の桜を植えて行楽地としたのである。

多くの庶民が集まったためか、享保六年には制札を建てて不作法を禁じている。

全体の面積は三町八反五畝二五歩であり、林の中には将軍の御立場があった。

城北の地、将軍の鷹狩の場であった王子の飛鳥山(東京都北区)も、荒川を見下ろす景勝地で、晴れた日には遠く筑波山や日光連山を望むことができた。

飛鳥山の北側には滝野川が渓谷をなして流れ、対岸の台地上には王子権現と王子稲荷が位置していた。

このうち王子権現は、吉宗の旧領である紀州熊野の三社権現であったため、吉宗は神社修復を命じたという逸話が残されている。

享保五年九月、吉宗はこの地を行楽地とするため、江戸城の吹上庭園で育てた桜の苗木二七〇本を植えさせ、翌六年には松・楓各一〇〇本と桜一〇〇〇本を移植させた。

飛鳥山の西側の田には一面に菜を作らせたので、桜の咲く頃には、木の間から菜の花が黄金をまいたように見え、まさに絶景であったという。

まもなくこの地は、「春花之頃ハ貴賤集候で、繁昌の地となりたり」(『徳廟御行状記』)、「殊にきさらぎ(如月)やよい(弥生)の頃は桜花爛漫として尋常の観にあらず」(『江戸名所』)などと記されるように、花見で大いに賑わう江戸近郊第一の名所となった。

享保十八年には水茶屋も一〇軒を数えている。

飛鳥山の面積は四町五反、元文二年には旗本の野間藤右衛門武正の領地を幕府が収公して王子権現の社地とし、管理を別当金輪寺に任せた。

翌三年当時水茶屋五四軒、楊弓場(ようきゅうば)三軒があり、これに続く音無川の土手にも茶屋が九軒見られた。

飛鳥山は、夏は蛍、秋は虫聴、冬は雪見の名所でもあったことから、吉宗の桜の植樹により四季を通じた行楽地となったのである。

飛鳥山の賑わいにより、それまで花見の季節には群衆が幕を張り、歌や浄瑠璃などを催して騒々しかった上野の山が静かになったという。

享保改革は、庶民の行楽地の再編成でもあったのである。

このほか、吉宗は享保六年に江戸城の石垣の上の柵を撤去し松を植えさせ、柳原(筋違橋址東から神田川南岸)には長さ一〇町余りにわたり柳を植えさせている。

元文年間には、玉川上水沿いの多摩郡小金井村(東京都小金井市)付近にも桜を植えさせ、これはのちに小金井桜として知られるようになった(『江戸叢書』)。

このように吉宗は、江戸の近郊東西南北の地に行楽地を整備したのである。

しかし、これらの多くが、将軍の鷹狩と深くかかわる場所であったことは注意すべきである。

庶民の行楽は、将軍の鷹場の地において、幕府・将軍から賜わるという形式をとったのであった。

以上、江戸は元禄~享保期を通じて巨大都市へと成長し、他方、享保改革の展開の中で将軍吉宗や大岡忠相らにより、初めて江戸で本格的な都市政策が展開されたのである(大石学『吉宗と享保の改革』東京堂出版、一九九五年参照)。

3 都市構造の変動 top

町の住民の変化

江戸は、十七世紀を通じて、その都市域を外側に広げて膨張を続けてきた。

外側への拡張という変化と共に、十八世紀に入ると、その内側で住民の構成が変化しつつあった。

江戸市中を構成する個別の町の内部をみると、本来の町人身分であり町内に町屋敷を所持する家持(地主)が減って、町内の町屋敷地は他町の有力な町人が所有するようになり、地主不在の屋敷地が増大してきた。

不在地主の土地と家作の管理は、不在地主から委託された地守や家守(家主とか大家とかよばれた)が行なった。

家持が減るのに反比例して、町内には借地あるいは借家する地借(土地を借地するが家作は所有する者)・店借(土地も家作も借りている者)が増加した。

文政十一(一八二八)年の幕府の調査によれば、店借が全体の七〇%を占めていた(「町方書上」)。

店借にも、表店借と裏店借の二種類があった。

表店借とは、表通りに面して店商売を行ない、江戸商人の中核である株仲間商人の多くもこれであった。

この表通りに面した建物の裏手に、裏店とよばれた長屋があった。

一戸の広さが、間口九尺(二・七メートル)、奥行き三間(五・四メートル)で坪数四・五坪(一五平方メートル弱)か、間口九尺に奥行き二間(三・六メートル)で坪数三坪(一〇平方メートル弱)の長屋が建ち並び、その住民が裏店借であった。

とくに、この裏店借の増加が著しかった。

また、この屋敷地と家作を管理して地借や店借から地代・店賃を徴収し、さらには家持に代って住民を管理・統制したのが、さきほどの家守(家主)であった。

裏店住民の暮らし

裏店の住民は、大工・左官などの建築関係や髪結いなどの職人、野菜や魚を天秤棒に下げて行商して歩く棒手振(ぼてふ)り、建築・土木・運輸その他の雑多な肉体労働に従事した日用(ひょう、日雇)、および諸芸能民らであり、江戸の下層住民であった。

裏店に住む下層住民の生業の一例として、十九世紀中頃の社会風俗を伝える栗原柳庵『文政年間漫録』(文政から安政年間〈一八一八~五九年〉という意味。『未刊随筆百種』第一巻)から、野菜の棒手振りの家計をみてみよう。

「日済し金」「烏金」(一日ごとに利息を払う金融)などとよばれた高利貸しから借りた銭七〇〇文を元手として、早朝に家を出て蕪や大根、蓮根、芋などの野菜を仕入れ、夕方まで一日中天秤棒を担いで行商して歩く。

一日の売上高は銭一貫三〇〇文ほどになり、借りた元手の七〇〇文とその利息二一文(年利換算約一〇〇〇%)を返済して、手元には五七〇文以上の銭が残る。

これから生活費として、まず店賃分を取り除けて竹筒に入れ、米・味噌代二五〇文、子供のおやつの菓子代十数文を与えても、一〇〇文から二〇〇文が利益として残る。

残金は、酒代にするか、雨風で働けない日の備えにするかだという。

この野菜の棒手振りは、土地もなければ家作も持たず、体ひとつが唯一の資本である。

元手がなくとも行商で日銭が入り、その日その日の暮らしができる。

まさに「其日稼ぎ(暮らし)」である。

しかし、怪我をしたり長患いで働けなくなったらどうなるか。

凶作で米の値段が高騰したらどうなるか。

農村なら、親類縁者、地縁血縁の濃密な人間関係があり、困難に直面した時にはなにがしかの援助を期待できるが、都市ではそのような人間関係は希薄である。

とくに、凶作・飢饉で米価が高騰した時には、たちまち生活困難に陥ってしまい、民間の富裕者による「施行」(せぎょう)か幕府による「お救い」により救済されなければ、餓死するか騒動を起すことになる。

「其日稼ぎ」の人々

「其日稼ぎ」は、江戸の住民の中にどの程度いたのだろうか。

北町奉行の遠山景元(かげもと)が、老中に提出した文書の中で、天保十二(一八四一)年の町方人口にそくしてこの点について述べている。

遠山は、町奉行管轄地と寺社奉行管轄の寺社門前町に住む町人の総人口は五六万三六八九人、男女の内訳は、男三〇万六四五一人、女二五万七二三八人となり、このうち「其日稼ぎ」の者は半分、二八万一八四四人と見積もっている。

そして遠山は、凶作や大火の時にこの者たちを救済するには、男一人に一日米五合、女一人に米三合を支給するとして、一日に米一一五一石九斗八升四合五勺(約一七三トン)、これを三九〇日間支給するためには、籾で一〇〇万石、白米にすると四五万石(六万七五〇〇トン)が必要だという(『日本財政経済史料』第一巻)。

天明七年の打ちこわし

飢饉などがあれば救済の対象となる人々が「其日稼ぎ」の者とみなされ、それが江戸町人の半数、二八万人余と見積もられていた。

有効な救済措置を講じなければ、打ちこわしなどの大騒動になる、それを防止するためには籾(もみ)一〇〇万石の備蓄が必要なのだと遠山は説いているのである。

それより約五〇年前になるが、その大騒動が江戸で現実に起っている。

それが、天明七(一七八七)年五月二十日夜から二十四日まで、昼夜の別なく米屋と米を買占めている家が打ちこわされ、幕府は鎮圧できず手を拱(こまね)いているしかなかった騒動である。

数千人にのぼる人々がこの打ちこわしに参加し、三十数名が捕まった。 |

図35 黄表紙に擬人化して描かれた天明の打ちこわし

|

その全員が店借(裏店借であろう)であり、職業をみると、野菜の棒手振りが八人、魚の棒手振りが五人、三人が左官などで、諸職人や棒手振りがほとんどであったことがわかる。

この天明の打ちこわしは、江戸ではじめて起った本格的で大規模な打ちこわしであった。

この大騒動は、それまで幕府政治を牛耳っていた田沼意次の政治の後継者たちを失脚させた。

それと共に、蘭学者の杉田玄白が「若し今度の騒動なくば、御政事は改まるまじなど申す人も侍り」(「後見草」『燕石十種』第二巻)と見ぬいたように、老中松平定信を中心とした寛政改革の引き金となった。

天明七年の江戸打ちこわしは、江戸の都市構造が変化したことを明確に示すと共に、寛政改革という幕政改革を生み出したのである。

これからのちの江戸の社会構造や江戸市中の支配を考えると年店借層が住民の七〇%に及び、しかも「其日稼ぎ」が人口の五〇%もいたことを前提にしなければならない。

寛政改革と七分積金

天明の打ちこわしから生まれた寛政改革では、再び打ちこわしを起こさせないための政策が、改革の柱のひとつに据えられた。

天明の飢饉では幕府が米価を調節できず、米の買占めによる米価高騰を引き起こしたことから、米価を調節できる力の回復をはかった。

そのため、江戸に住む両替商などの豪商一〇人を勘定所御用達に登用し、彼らの資金と経験を活用して米価調節にあたらせた。

それと共に、凶作・飢饉に備えた米の備蓄策がとられた。

全国的には諸大名に囲米(かこいまい)を命じ、農村へは郷蔵を建てて米を蓄えることを指示し、幕府の直轄都市では、実情にあわせた米の備蓄が行われた。

江戸では、七分積金を運用する江戸町会所(まちかいしょ)が設立された。

幕府は、寛政三(一七九一)年に七分積金令を出した。

町名主(ちょうなぬし)の役料や書役(かきやく)・番人の給金などの人件費や、幕府に納める公役銀(くやくぎん)、木戸や水道の維持管理費などなど、家持(地主)が負担していた町運営に必要な費用である町入用(まちいりよう)を節約させ、その節約分の七〇%、すなわち七分を毎年拠出させて積立てさせた。

積立金額は、年間の節約額が三万両余なので、約二万両にものぼった。

その資金で米を購入して備蓄しておき、飢饉や災害・風邪流行などで米価が上昇して江戸市民が困窮した時に放出し、日常的には老人や病気で働けなくなった者に支給して救済にあてようとした。

その米の備蓄と低利貸付を行うため、町会所を向柳原(むこうやなぎはら)に設けて運営させた。

町会所による規模の大きな救済としては、文政四(一八二一)年に風邪が流行した時に、二九万七〇〇〇人に、天保三(一八三二)年に風邪が流行した時にも、三〇万六〇〇〇人に、飢饉がつづいた天保四年には三二万人に、同五年に三三万四〇〇〇人、同七年に三五~四一万人へ救済のための米と銭を放出している。

このように町会所は、七分積金で畜えた米と銭を、飢饉や災害・風邪流行のさいに放出して生活困難に陥った下層町人らを救済した。

この措置により、天保の飢饉のときすら、江戸では、彼らが天明打ちこわしのような騒動を起すことを未然に防止したのである。

旧里帰農奨励と人足寄場

江戸の人口増加は、農村からの流入に要因のひとつがあった。

天保十四(一八四三)年の町奉行所の調査では、江戸人口のうち、江戸生れの者が三八万八一八五人、他国生れの者が一六万五〇七二人であり、他国出生者が三〇%を占めていた。

その反面、北関東から東北にかけては人口の減少がみられ、農業労働力が不足して耕地が荒廃するところも出てきた。

そこで寛政二(一七九〇)年には、旧里帰農奨励令を出し、江戸から故郷へ帰ることを奨励し、そのための資金三両を与えた。

しかし、これに応募した者は四人だけだったという。

天明の飢饉から逃れるため、村を捨てて江戸に流入した者も多かった。

その多くは、菰をかぶって往来にたむろして物乞いなどをし、野非人とよばれていた。

江戸の治安上から問題となり、町奉行所では一斉に摘発させて身元を改め、もと住んでいた村などに引取らせた。

しかし、引取り手もないが、犯罪も犯していない無宿者については、火付盗賊改(あらため)加役(かやく)の長谷川平蔵の発案により、隅田川河口の石川島に人足寄場を新設し収容した。

その目的は、「犯罪予備軍」を収容することにより治安を守ると共に、無宿者の手に技術をつけさせて社会復帰できるようにするところにあった。

図37 日本橋魚市(『江戸名所図会』より |

十組問屋と地廻り経済

江戸幕府は物価を安定させるため、享保改革で株仲間を公認した。

幕府は、商人仲間や職人仲間に一定の営業上の特権を与えるかわりに、彼らの流通支配力による物価の安定を期待したのである。

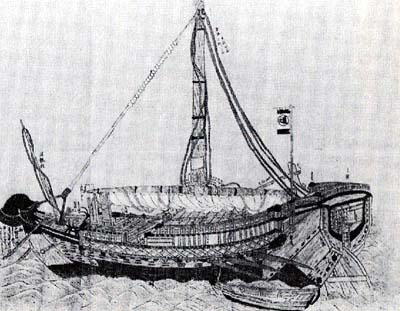

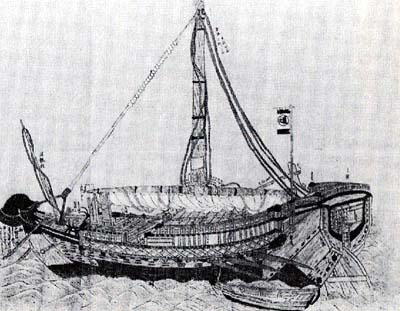

江戸を代表する株仲間である十組問屋と大坂の二十四組問屋の取引、両問屋間の商品輸送を担った菱垣廻船、これこそが江戸時代の流通機構の大動脈であった。

ところが、十八世紀初めの享保期に二〇〇艘あった菱垣廻船が、十八世紀後半の田沼時代にはわずか六〇艘に減少した。

このことは、大坂の二十四組問屋と江戸の十組問屋の市場支配力が衰退したことを意味する。

その要因は、「素人」ともよばれた株仲間に加わっていない商人が力をつけ、彼らの取引量が増大したからである。 |

図S6 菱垣廻船

|

このため、田沼時代には広範な業種の株仲間・組合を公認し、彼らの営業上の特権を強化する措置をとった。

さらに、甲州道中内藤新宿のすぐそばの角筈村に、穀物問屋がたくさんできたことからわかるように、江戸の需要に応じた穀物や蔬菜その他の生産が、武蔵野や江戸に近い関東地域で活発となった。

江戸近郊、とくに葛西地域などでは蔬菜生産がさかんで、その肥料として下肥(人糞)が用いられた。

裏店住民の人糞は、長屋の所有者である家持(地主)の所有物となり、下肥として使う農民はこれを購入した。

蔬菜生産が活発化し、人糞の需要が増大すると下肥値段が上昇し、寛政元(一七八九)年から四年にかけて、葛西地域を中心にした江戸近郊の武蔵と下総国の一〇〇〇ヵ村もの農民が、下肥価格の引下げを要求する訴訟を起こしたほどである。

これらを江戸地廻り経済の発展とよんでいるが、そのような地廻り物をあつかう地廻り問屋が江戸にたくさん生れ、株仲間問屋としばしば営業をめぐって争論となった。

江戸に向かう街道や河川を利用した物資輸送が発達し、ますます地廻り経済圏の商品生産が盛んになった。

それと共に経済力をつけた豪農の中には、江戸に進出して店を構える者もあらわれ、流通の一郭を担うようになった。

このように江戸の商業は全体としては発展しつつあったのだが、十組問屋ら株仲間の市場・流通の支配力は低下していった。

十組問屋たちは、営業独占の強化によりこの事態を打開しようとした。

そこで、文化十(一八一三)年に、十組問屋以外の諸問屋も糾合し、幕府に一万二〇〇両の冥加金を納めるかわりに、営業の独占権を獲得した。

十組問屋を六五組、一九九五株と定めて株札を交付し、株札を持たない者が、株札を持つ者と同種の問屋を営むことを禁止する特権を獲得した。

これにより、それまでの株仲間とは大きく異なる排他的な独占を実現したのである。

貨幣改鋳と江戸の景気

文政元(一八一八)年から、幕府は寛政改革以来の緊縮財政政策を転換させた。

それまでの主要な通貨であった元文(げんぶん)金銀を改鋳し、金銀含有量を大幅に減らした質の悪い文政金銀の鋳造を開始した。

良貨を悪貨に改鋳して得られる差額である出目(でめ)とよばれた改鋳益金を、毎年毎年四〇万両も得るという、貨幣鋳造権を独占した幕府にしかできない、無から有を生み出す手品のような策を使って幕府財政を補填(ほてん)した。

質の悪い貨幣の大量流通により物価は上昇し、武士や下層町人は生活に苦しんだが、幕府の財政支出の大幅な増加は経済を刺激し、全国的に商品生産と流通を活発にさせた。

江戸では、将軍や大名の華美な生活と、上層町人の派手な暮らしぶりも加わり、経済は活況を呈した。 |

図38「深川 万年橋下」(葛飾北斎『富嶽三十六景』より)

葛飾北斎は江戸後期の浮世絵師で、

文化・文政から 天保期に活躍した。

|

十八世紀中頃から商品生産が発達してきた江戸近郊や関東地方では、江戸の拡大した需要をうけてますます生産活動が刺激され、各地の生産地と江戸とを結ぶ在郷商人、株仲間に入っていない商人が活発に営業し、十組問屋の流通独占を乗越えていった。

こうして、十組問屋の営業独占は骨抜きにされつつあった。

この江戸の経済的活況を背景に化政文化が生み出され、発展していった。

大衆芸能が演じられる寄席の隆盛や、庶民の暮らしを題材にとった戯作本がベストセラーになるなど、庶民的な性格の強い文化であった。

また、全国的な商品流通の発展は、街道と水運の一層の発達をもたらし、人とモノの交流を活発化させ、情報の伝播を広く早くさせた。

江戸の文化や風俗、さらに情報は、商品流通のルートに乗って全国に伝えられ、大きな影響を与えた。

伝統文化の都市京都でも、「江戸風」がもてはやされたという(松浦静山『甲子夜話三篇』2)。

江戸は、文化・風俗・情報を発信する中心となった。地方の人々にとって、江戸は憧れの地ともなっていった。

江戸の労働力需要

江戸の経済的な活況は、労働力需要をよびおこした。

武家奉公人や商家の奉公人のみならず、交通・運輸や建築・土木、さらに米搗(こめつ)きなどかなりきつい力仕事には、地方出身者が歓迎されたという。

それは、江戸生まれの者たちが嫌がる力仕事でも、農村生まれの者は不満もいわずによく働いたからである。

そのような江戸の労働力需要を背景に、経済的に苦しい北関東や東北地方の没落した農民たちの中には、村を出て江戸に行く者がかなりいた。

それらが、天保十四年の幕府の調査で、江戸人口の三〇%が江戸以外の出生者であった理由である。

江戸は、地方の人々に、文化的に憧れの地であったのみならず、「江戸へゆけば」「江戸へゆきさえすれば」なんとかなるという幻想にも似た期待を与えていた。

現実の江戸で待っていたのは、「其日稼ぎ」の暮らしにすぎなかったのだが。

天保の飢饉の時は、大坂の大塩事件や各地の打ちこわしなど、全国的に騒動が激発した。

江戸では、町会所が備蓄した米や銭を放出するなどして、かろうじて騒動を防いだ。

しかし、その備蓄も乏しくなり、再び飢饉となれば救済できない状況に追い込まれた。

幕府は、江戸の下層町人、すなわち「其日稼ぎ」の減少に取組むことになった。

天保改革と江戸

天保の飢饉の時に全国的な一揆・打ちこわしが激発し、幕府も藩も未曾有の財政危機に陥るなどの国内的な危機と、隣国の中国がアヘン戦争でイギリスに敗北するという事実に示された対外的な危機の切迫、すなわち内憂外患の深刻な危機の時代を迎えた。

これに対処するため、幕府は天保十二(一八四一)年から、老中水野忠邦(ただくに)を中心に天保改革に着手した。

老中水野忠邦は、江戸が不景気になって商人たちの経営が成り立たず、一家離散という事態になってもいささかも頓着(とんちゃく)しないという断固たる方針のもと、厳酷な倹約令を出し徹底して取締まった。

このため江戸では、越後屋などの大商人から始まりあらゆる商売が不振となり、新規の家作の普請も手控えられたため建築関係の職人たちには仕事がなく、各地の盛り場なども火が消えたように寂しくなってしまった。

質素倹約により物価を下落させ、財政の好転を図るのが目的であり、同時に、質素倹約により不景気になれば、「其日稼ぎ」たちの生活が成り立たなくなり、おのずと江戸から出てゆくことになる、という見通しもあった。

その前提には、大名や上層町人が贅沢をすれば景気はよくなり、おのずと下まで金回りがよくなるという理屈があった。

さらに、「其日稼ぎ」の者の稼ぎ場であった、床店(とこみせ)とよばれた露店の撤去をはかり、追い討ちをかけた。

社会の風俗を改めるという理由から、「社会が芝居の真似をする」といわれたほど大きな影響を与えていた歌舞伎芝居を、江戸の中心部から場末の浅草山の宿に移転させ、さらに寄席を二一一軒からわずか一五軒に削減させた。

しかも、勧善懲悪を勧め、民衆の教化に役立つもの以外の興行を禁止した。

人返しの法

ついで、江戸の人口を直接に減らすため、他国から出稼ぎに来て江戸の住民となっている者などを、強制的に農村に帰らせようとした。

人返しの目的は、人口が減少し労働力不足による耕地の荒廃がみられる農村の人口を回復させると共に、飢饉のさいに救済の対象となり、救済しなければ打ちこわしなどの騒動を起こしかねない「其日稼ぎ」を減らす狙いがあった。

しかしこの政策は、武家と町方の旺盛な労働力需要(労働人口が減れば当然のことながら賃金が上昇する)の存在と、江戸に何年も住み家族もできて生活している者を、いまさら強制的に農村に帰らせることは現実的な策ではない、という北町奉行遠山景元らの強い反対をうけた。

その結果、

①江戸に来てまだ数年の単身者のみを人返しの対象とする、

②村からの出稼ぎを領主の許可制とする、

③江戸の住民台帳ともいうべき人別帳の調査・管理を厳密にし、農村から新たに江戸の住民になることを禁止する、

という内容の人返しの法が、天保十四(一八四三)年に出されたにとどまった。

株仲間解散令と再興

十組問屋に営業の独占権を与えることにより流通を統制し、物価を安定させようとした政策は、仲間外商人らの抵抗により実効が上がらなかった。

幕府は、享保改革以来物価対策の基本にすえた株仲間政策を、一時的に大転換させた。

天保十二年に株仲間解散令を出し、談合により人為的に価格を操作する可能性のあるあらゆる同業者の組合・仲間を解散させ、問屋名称の使用すら禁止した。

株仲間外の商人らが加わった自由な取引きにより、物価が下落することを期待したのである。

しかし、物価が高騰した重要な要因は、劣悪な文政金銀や天保金銀を大量に発行したことにあり、また、物価の上昇は労賃や肥料代などの生産経費の上昇を招き、それがさらに物価の上昇をもたらしたのであるから、市場・流通支配力が低下していた株仲間を解散させても、大きな効果は得られなかった。

百数十年間も続いてきた流通機構の解体は、かえって市場・流通に混乱をもたらした。

解散令からちょうど一〇年後の事水四(一八五一)年に、幕府は株仲間再興令を出し、再び株仲間を軸にした流通・物価政策に戻った。

しかし、再興された株仲間は、解散令以前のような株数の固定による営業独占を認められず、株数の固定も冥加金の上納もない開放的な仲間組織となった。

対外的危機と江戸

モリソン号事件、隣国中国のアヘン戦争など、対外的な危機も迫ってきた。

対外的な危機と江戸との関係で問題なのは、江戸住民が必要とする物資は、江戸近郊や関東の生産物では賄えず、全国から集荷された物資が、浦賀水道を通って品川沖に海上輸送されてくることにあった。

十九世紀初め頃から洋学者たちは、外国艦船による江戸湾海上封鎖や廻船への妨害により海上輸送が途絶えるならば、江戸は物資不足になり、幕府がおさえられないような大騒動になるのではないか、と憂慮していた。

幕府は、江戸湾の入口にあたる相模(さがみ)三浦半島と房総半島の内房を、武蔵川越藩と忍(おし)藩に警備を命じ、砲台を築かせた。 その後さらに会津藩と彦根藩にも警備を命じ、ペリー来日直後には品川沖に台場(砲台、要塞)を築くなど、軍事的な防備態勢をとった。 |

図39 異国船(「異船打払ノ始末届書」より)

モリソン号といわれる。

|

また、天保十四年に、江戸城から約四〇キロの範囲内を幕府の領地とする江戸十里四方上知令を出し、江戸周辺地域の支配を固めようとした。

さらに、下総(しもうさ)印旛(いんば)沼の掘割工事を行い、銚子から利根川に入り、印旛沼を経由して品川に出る物資輸送のための水路を造成し、憂慮されていた外国艦船による江戸湾封鎖に対応しようとした。

開国と江戸

安政元(一八五四)年の和親条約、同六年の通商条約により開国し、広く世界の諸国と外交、貿易の関係を開始した。

それまでの長崎での会所貿易という管理貿易から、自由貿易へと転換し、日本は資本主義的世界市場の中に組込まれた。

品川御殿山にイギリス領事館が造られたり、外国使節が横浜から江戸にやってくるなど、江戸市中に新たに欧米人の姿が見られるようになった。

開港場となった横浜は、日本の貿易額の大半を占めると共に、急激に貿易額を増加させた。

全国→大坂→江戸という江戸時代の流通の基本構造は、大坂と江戸の問屋商人の市場支配力が低下することにより動揺していたが、横浜貿易が発展すると、江戸問屋を通さず横浜に商品が直接運ばれるようになり、江戸の問屋商人は大打撃をうけた。

万延元(一八六〇)年、幕府は五品(雑穀・水油・蝋・呉服・生糸)江戸廻送令を出し、江戸問屋を経由せずに横浜に直送することを禁止したが、貿易に携わる商人たちの抵抗や欧米諸国からの自由貿易に違反するという抗議をうけたため、実効はあがらず江戸の問屋商人は営業不振に陥った。

幕末の江戸

安政二年十月二目の安政大地震は、深川・本所地区を中心に、倒壊家屋一万五〇〇〇、死傷者八〇〇〇余という甚大な被害をもたらした。

災害復旧のための工事などで一時的に好景気となったが、横浜開港と共に景況は悪化した。

また、金銀の交換比率の内外差を利用され大量に金貨が海外に流出したので、幕府は、万延元年に、それまでの天保小判を三分の一の大きさにした万延小判を大量に鋳造した。

当然のことながら物価は急騰し、下層町人らの暮らしに大打撃を与えた。

それに追い討ちをかけるかのような打撃を江戸に与えたのは、文久二(一八六二)年の参勤交代の緩和である。

大名が参勤交代で江戸に出てくるのを三年に一回に緩和し、しかも在江戸の期間も短縮し、さらに、それまで江戸藩邸に居住することを義務づけられていた大名妻子が国元へ帰ることを許可した。

この結果、大名の江戸藩邸はほとんど使われなくなり、詰めている藩士も大幅に減少した。

三〇〇近い藩邸が江戸に落とす金は激減し、藩邸が雇用する労働力である武家奉公人の需要もなくなり、下層町人の窮乏化に拍車がかかった。

国内政治の中心が京都に移るという幕末の政治状況によって江戸の首都性が薄らぎ、幕府と大名の消費支出に支えられた江戸の経済は根底から揺らいだ。

このような政治に規定された経済状況の変化を前提に、第二次長州戦争に伴う米穀需要に凶作が重なり、慶応二(一八六六)年五月、江戸では天明七年以来の大規模な打ちこわしが起った。

江戸から東京へ

幕府は第二次長州戦争に敗北し、慶応三年十月に大政奉還(たいせいほうかん)により政権を朝廷に返上した。

さらに、同十二月に王政復古(おうせいふっこ)の大号令により新政府が樹立され、将軍も幕府も廃止された。

翌年正月の鳥羽伏見の戦いで旧幕府軍は敗北し、三月には徳川慶喜(よしのぶ)追討のための東征軍が江戸に進駐し、江戸城が開城された。

五月には、徳川家は七〇万石に削減されて静岡へ所替(ところがえ)となり、江戸は、天正十八(一五九〇)年に徳川家康が居城として以来、徳川氏の城下町としての二八〇年近い歴史の幕を閉じた。

一一〇万から二一〇万人といわれた江戸の人口は、一八七八(明治十一)年に六七万人となっていることから、参勤交代の緩和と廃止、徳川家の静岡所替などにより激減した。

しかし、新たな近代国家日本の首都東京として、新たな展開が始まった。

top

****************************************

|