|

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

Index 嘥復丂嘦復丂嘨復乮偦偺堦丂偦偺擇乯丂嘩復丂晅榐

丂丂丂擇丂峕屗偺惗嬈偲暥壔

top

丂丂丂丂丂1 惙傝応

|

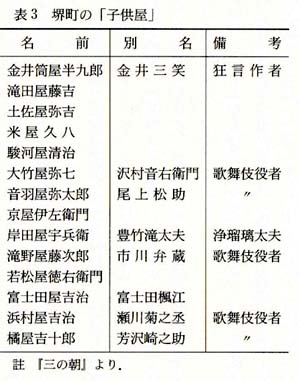

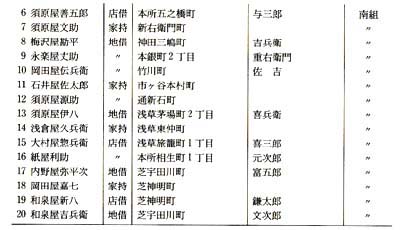

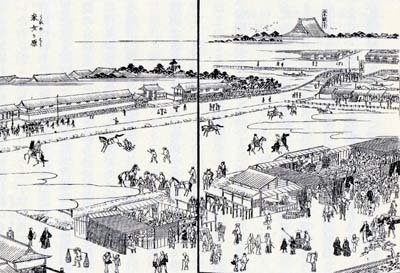

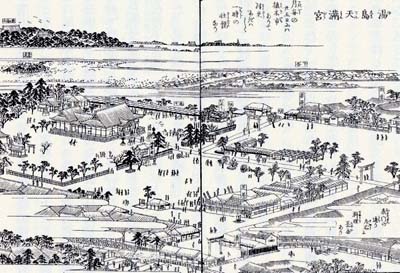

恾40丂椉崙嫶峀彫楬乮亀峕屗柤強恾夛亁乯

|

丂乽惙傝応乿偲偼壗偐

丂崙岅帿揟偵惙傝応偼師偺傛偆偵掕媊偝傟偰偄傞丅

丂乽戝偒側揦曑偑尙暲傒偵揦傪峔偊偰丄恖偑偨偔偝傫廤傑偭偰偔傞応強乿乮嶰徣摪亀怴柧夝崙岅帿揟亁戞屲斉乯丅

丂僀儊乕僕偲偟偰偼搶嫗偺怴廻傗嬧嵗丄廰扟側偳偩傠偆偐丅

丂偟偐偟丄嬤悽偺惙傝応偼偙偺掕媊偲偼彮乆堎側傞応強傪巜偟偰偄偨丅

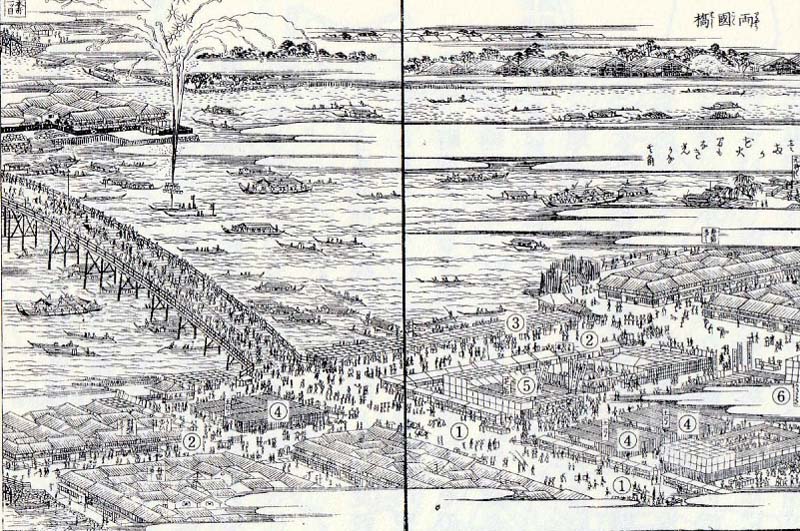

丂峕屗偺惙傝応偲偄偊偽丄愺憪帥嫬撪丄椉崙嫶搶惣偺峀彫楬丄忋栰嶳壓偺嶰儠強偑傑偢偁偘傜傟傞丅

丂偆偪丄亀峕屗柤強恾夛亁偵昤偐傟偨廫嬨悽婭弶摢偺椉崙惣峀彫楬偼偙傫側偖偁偄偩偭偨丅

丂戝愳乮嬿揷愳乯傪嫴傫偱懳娸偑搶峀彫楬偱偁傞丅

丂傑偢椉崙嫶偵岦偐偆戝捠傝偵彴揦乮偲偙傒偣乯偑棫偪側傜傫偱偄傞乮恾40嘆乯丅

丂彴揦偲偼娫岥堦娫敿掱搙偺娙曋側栘憿巤愝偱丄屆拝傗彫暔傪攧偭偨傝丄揤傉傜傗幭暔傪怘傋偝偣偨傝偡傞傕偺偩偭偨丅

丂悩偊抲偐傟偰偄傞彴揦傕偁偭偨偑丄乽忯傔傞彴揦乿傪堄枴偡傞乽忯彴乿傗壠壆偵堷偭偐偗傞乽妡彴乿側偳偼丄嫋偝傟偨塩嬈帪娫撪偺傒愝抲傪嫋偝傟傞棫偰慜偵側偭偰偄偨丅

丂敮寢彴乮嘇乯傕彴揦偺堦庬偲偝傟丄尦乆偼壖愝偩偭偨丅

丂愳娸偵側傜傫偱偄傞偺偑悈拑壆偱偁傞乮嘊乯丅

丂偒傟偄偵拝忺偭偨彈惈偨偪偑搾拑傗寉偄堸怘暔傪僒乕價僗偡傞傕偺偱丄尰嵼偺僆乕僾儞僇僼僃偲帡偨傛偆側巊傢傟曽傪偟偨丅

丂巎椏忋偱偼乽溲馀挘乿乮傛偟偢偽傝乯偲偟偰昞尰偝傟傞傛偆偵丄溲馀傪棫偰夞偡偖傜偄偺巤愝偱丄偙偙傕傑偨棫偰慜偼壖愝偱偁傞丅

丂栴応乮嘋乯傕溲馀挘偺堦庬偩偭偨丅

丂偝傜偵乽彫壆乿偲偄偆尵梩偺偁偰傜傟傞応強偑條乆偁偭偰丄偙偺恾偱偼幣嫃乮嘍乯傗寉嬈乮嘐乯偺傎偐丄忩椱棡傗尒悽暔偺彫壆偑昤偐傟偰偄傞丅

丂幣嫃彫壆側偳偼廫悢儊乕僩儖巐曽偵媦傇婯柾偩偑丄偦傟偱傕抾偱崪慻傒傪嶌偭偰丄溲馀傪偲傝夞偟偨傝丄屧乮偙傕乯偱埻偭偨傝偟偰嶌傞壖愝巤愝偱偁傞丅

丂偮傑傝嬤悽偺惙傝応偲偼丄乽恖偑偨偔偝傫廤傑偭偰偔傞応強乿偱偼偁傞偺偩偑丄乽戝偒側揦曑偑尙暲傒偵揦傪峔偊偰乿偼偄側偐偭偨丅

丂恖乆傪庝偒晅偗偰偄偨偺偼丄棫偰慜壔偟偰偄偨偲偼偄偊丄杮棃偼壖愝偱偁傞娙曋側巤愝孮偱偁傝丄傑偨丄戝摴寍丒捯愯偄丒捯攷懪乮偮偠偽偔偪乯丒姠斉攧側偳丄巤愝傪傕偨側偄塩嬈幰偨偪偱偁偭偨丅

丂彮側偔偲傕廫嬨悽婭弶摢傑偱偼丄媑尨傗擔杮嫶偺傛偆側乽戝偒側揦曑偑尙暲傒偵揦傪峔偊偰乿偄傞応強偼惙傝応偲偼傛偽傟側偐偭偨偺偱偁傞丅

丂峆媣巤愝偑嶌傝弌偡嬻娫偱偼側偄偙偲丅偙傟偑嬤悽偺惙傝応偺戞堦偺戝偒偄摿挜偱偁傝丄偦傟偼惙傝応偺晄埨掕惈丄棳摦惈偲斀柺偺怴慛偝丄偦偟偰惙傝応偵惗嬈傪媮傔傞恖乆偺暋嶨側恖娫娭學傪惗傒偩偟偰偄偨丅

丂晄埨掕側嬻娫

丂擇偮栚偺摿挜偼惙傝応偲側偭偨応強偱偁傞丅

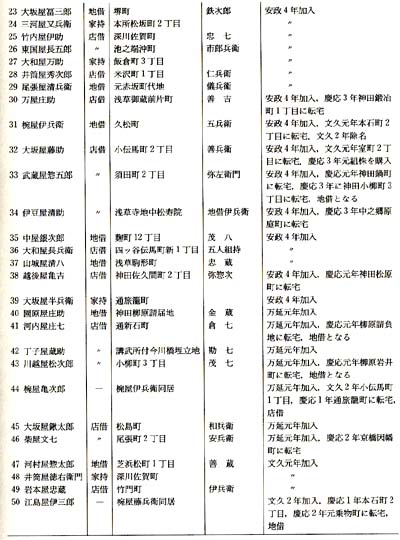

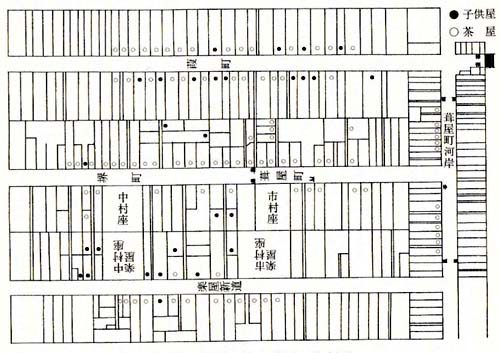

丂恾41偵亀峕屗柤強恾夛亁偐傜丄壖愝巤愝偱傕偲偔偵幣嫃丒尒悽暔丒婑惾丒栴応側偳丄妝偟傑偣傞偨傔偺巤愝偑昤偐傟偰偄傞応強傪慖傃弌偟偰傒偨丅

丂嵳楃傗壴尒側偳丄偛偔尷傜傟偨婜娫偵尰傟傞応崌偼彍奜偟偰偄傞丅

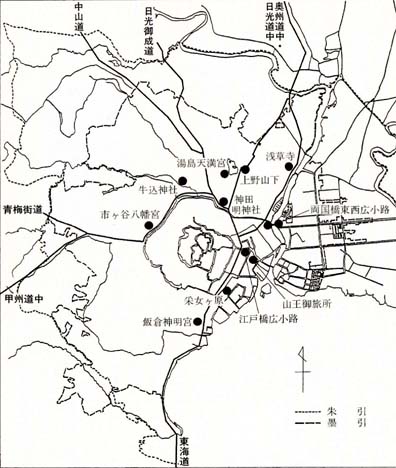

丂偙傟傜堦堦儠強偺偆偪丄搾搰揤枮媨丒巗儢扟敧敠媨側偳幍儠強偼帥幮偺嫬撪丄椉崙丒忋栰嶳壓丒峕屗嫶丒嵮彈乮偆傔偹乯儢尨偺巐儠強偼壩彍抧乮傂傛偗偪乯偲屇偽傟傞嬻娫偱偁傞丅

丂峕屗偺惙傝応偼帥幮嫬撪偐丄壩彍抧偐丄偲偄偆擇庬椶偺嬻娫偵宍惉偝傟傞傕偺偱偁偭偨丅

丂偦偺偆偪帥幮偺嫬撪偼丄嬻娫偲偟偰斾妑揑埨掕偟偰偄偨丅

丂拞悽偺傾僕乕儖揑嬻娫偐傜偺楢懕傪巜揈偡傞堄尒傕偁傞傛偆偵丄嫬撪偼堦斒偺搒巗嬻娫偲偼傗傗堎側偭偨埖偄傪庴偗偰偄傞丅

丂峕屗偺巟攝娭學偱尵偆偲丄挰壆偺偁傞嬻娫慡懱偑挰曭峴丄偦偺側偐偺摴楬偑晛惪曭峴偺娗妽偱偁傞偺偵懳偟丄嫬撪偼帥幮曭峴偺娗妽壓偵偁偭偨丅

丂嬤悽屻婜偵孞曉偝傟傞婑惾傗幣嫃偺摑惂偱傕丄帥幮嫬撪偱偼懚懕傪嫋偝傟偨応崌偑懡偄丅栤戣偼壩彍抧偱偁傞丅

丂壩彍抧偲偼丄昿敪偡傞戝壩偵崲偭偨枊晎偑墑從杊巭偺偨傔偵愝偗偰偄偭偨杊壩梡嬻抧偱偁傞丅丂偮傑傝帥幮偺傛偆偵嵟弶偐傜寁夋偝傟偰偄偨嬻娫偱偼側偄丅

丂愝抲栚揑偼偁偔傑偱傕搒巗杊嵭偵偁傝丄杊嵭惌嶔偺曄壔偵廬偭偰丄埵抲丒婯柾丒娗棟曽朄側偳偑條乆偵曄壔偟偨丅 |

恾41亀峕屗柤強恾夛亁偵昤偐傟偨惙傝応

|

丂偲偔偵乽壩彍柧抧乿乮傂傛偗偁偗偪乯偲徧偝傟傞嬻娫偺応崌丄峀彫楬偺傛偆側奨楬偲偟偰偺婡擻傪帩偭偰偄側偐偭偨偙偲傕偁偭偰丄媫寖側愝抲丒夵攑傪孞曉偟偰偄傞丅

丂懚懕婜娫偼暯嬒偱擇乑擭偵傕枮偨側偄丅

丂偦偺偨傔丄壩彍抧偺惙傝応偼徚挿偑憗偔丄偨偲偊偽嫕曐婜偵偼丄忋婰巐儠強偺傎偐偵嵅抾儢尨丒暯愳柧恄壓丒憹忋帥棤栧慜側偳偺壩彍抧偑惙傝応壔偟偰偄偨偑丄墑嫕巐乮堦幍巐幍乯擭偺壩彍抧娗棟椷偵傛偭偰巔傪徚偟偰偄傞丅

丂亀峕屗柤強恾夛亁偵昤偐傟偰偄偨惙傝応偱傕丄忋栰嶳壓偼揤曐夵妚偱偄偭偨傫庢暐偄偲側偭偰偄傞偟丄嵮彈儢尨偼墑嫕巐擭偵抐愨偟偰偺偪丄暅妶偟偨傕偺偱偁傞丅

丂堦曽丄憼慜偺峀彫楬偼枊枛偵側偭偰偐傜惙傝応壔偟偐偨傔丄亀峕屗柤強恾夛亁偵偼搊応偟偰偄側偄丅

丂怴愝丒夵攑傪孞曉偟丄娗棟朄傕偄傠偄傠偲曄壔偡傞壩彍抧偺惙傝応偱偼丄偦偙偵惗偒傛偆偲偡傞恖乆偼棙梡尃傪妋曐偟懕偗傞偨傔偵丄抦宐傪偙傜偟偨懳墳傪梋媀側偔偝傟偰偄偨丅

丂偙偙偱偼丄壩彍柧抧偵塩傑傟偨惙傝応丄嵮彈儢尨偺徚挿傪捛偄偐偗側偑傜丄惙傝応偵惗偒偨恖乆偺巔傪偐偄傑尒偰傒偨偄丅

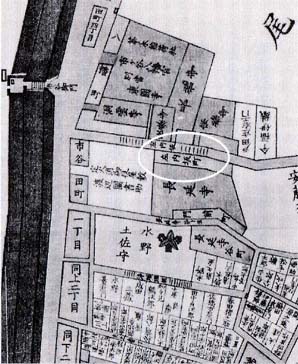

丂惙傝応嵮彈乮偆傔偹乯儢尨偺抋惗

丂嫕曐嶰乮堦幍堦敧乯擭丄慜擭偺乽彫擔岦乮偙傂側偨乯壩帠乿偱滊嵭偟偨徏暯嵮彈惓壆晘偲栘斠挰巐挌栚偑壩彍柧抧偲側偭偨丅丂偙傟偑嵮彈儢尨偱偁傞丅応強偼壧晳婈嵗偺岦偐偄懁偵偁偨傞丅

丂嵟弶偺嵮彈儢尨偼尰嵼偺嬧嵗屲挌栚傪偦偭偔傝娷傓峀戝側傕偺偩偭偨偑丄傎偳側偔寶暔偑寶偰傜傟傞傛偆偵側傝丄柺愊偼弅彫偟偰偄偔丅

丂傑偢愝抲偺敿擭屻丄媽抧尃幰偱偁傞栘斠挰巐挌栚偑憼偺愝抲嫋壜傪摼偰偍傝乮埲壓丄亀嫕曐愶梫椶廤亁柧抧擵晹偍傛傃亀屼晎撪増妚恾彂亁偐傜乯丄偙傟傪抂弿偲偟偰丄偨偪傑偪嵮彈儢尨偵偼挰壆偑棫偪暲傫偱偄偭偨丅

丂恾42偼愝抲堦擇擭屻丄嫕曐廫屲乮堦幍嶰乑乯擭偺忣嫷偱偁傞丅

丂偙偺偆偪惣墳帥挰戙抧偼挰壆偱偁傝丄昘愳壆晘丒屼媩巘攓庁抧丒屼嬶懌巘攓庁抧傕戄偟弌偝傟丄挰壆壔偟偰偄偨壜擻惈偑崅偄丅

丂栘斠挰巐挌栚傕寢嬊傕偲偺応強偵暅妶偟偨丅

丂壩彍抧嵮彈儢尨偼愝抲捈屻偐傜挰壆壔亖尨偺弅彫偑偮偯偒丄惙傝応偲偟偰偺棙梡偼偦偺拞偱峴傢傟偨偺偱偁傞丅丂惙傝応壔偵挧愴偟偨偺偼媖挰巐挌栚敧榊暫塹揦偵廧傓揦庁恖拤暫塹偱偁偭偨丅

丂嫕曐屲乮堦幍擇乑乯擭偐傜偡傋偰偺柧抧偵崅嶥偑棫偰傜傟丄偦偙偵偼乽拫栭嫟擇恖廤傑傝怽偡傑偠偔岓乿偲偄偆怗傟偑彂偒崬傑傟傞丅

丂壩彍抧偵偍偗傞塩嬈傪傔偞偡拤暫塹偺傛偆側幰偼丄壗傜偐偺棟桼傪枊晎偵擣傔偝偣偰丄偙偺婯掕傪忔傝墇偊側偔偰偼側傜側偐偭偨丅

丂拤暫塹偼攏応偵栚傪晅偗傞丅嫕曐廫擇乮堦幍擇幍乯擭丄拤暫塹偼嵟弶丄柧抧偺偆偪屲乑乑捸傪乽揾壆憿傝挰壆乿丄偮傑傝杊壩擻椡偺偁傞挰壆偲偟丄偦偙偐傜忋偑傞廂擖傪乽彆惉乿偲偟偰攏応偺愝抲丒娗棟傪偝偣偰偄偨偩偒偨偄偑偳偆偐丄偲枊晎偵婅偄弌偨丅丂枊晎懁偼挰壆偵側傞偺偼栤戣偩偑丄乽彜彴乿丄偮傑傝壖愝揦曑偱偁傟偽壜擻偱偁傞偲偄偆撪戻傪梌偊傞丅

丂偦傟偵婎偯偄偰拤暫塹偼彜彴巐丄彴斣巐乮嬻娫娗棟偺偨傔偺斣壆偩偑丄懯壻巕丒慘偝偟丒憪柢丒從偒堭側偳傪攧傞傕偺乯丄忯彴擇屲丄梜媩応乮栴応乯堦傪愝抲偟丄偦偺乽彆惉乿偱傕偭偰攏応傪愝抲丒娗棟偡傞偲偄偆弌婅偵夵傔丄擣傔傜傟偨丅

丂嵮彈乮偆傔偹乯儢尨惙傝応偺抋惗偱偁傞丅 |

恾42丂嫕曐15擭偺嵮彈乮偆偹傔乯儢尨

乮亀屼晎撪増妚恾彂亁

乲亀峕屗忛壓曄慗奊恾廤7亁乴傛傝乯

|

丂枊晎偼拤暫塹偵丄攏応偲偄偆帠嬈偺晧扴偵懳墳偡傞傕偺偲偟偰丄嶰巐審偺壖愝塩嬈巤愝愝抲傪擣傔偨丅

丂偮傑傝攏応偺採嫙偲偄偆採埬偱丄拤暫塹偼乽恖廤傑傝乿傪嬛偠傞婯掕傪忔傝墇偊偨偙偲偵側傞丅

丂拞忋媺偺晲巑偼婻攏偱孯栶偵暈偡傞偙偲傪媊柋偯偗傜傟偰偍傝丄帪偺彨孯媑廆偼攏弍傪彠椼偡傞丅

丂偟偐偟丄鈌枾壔偺恑傓峕屗拞怱晹偵攏応傪妋曐偡傞偺偼崲擄偵側偭偰偍傝丄偦偙偑拤暫塹偺拝娽揰偱偁偭偨丅

丂枊晎偐傜尒傞偲丄攏応偼堦庬偺岞嫟帠嬈揑側怓嵤傪帩偭偰偄偨偲偄偊傛偆丅

丂偙偺帪婜丄傎偐偵傕愺憪嫶屼栧撪丒攏嬺挰丒暯愳柧恄壓丒憹忋帥棤栧慜偺奺壩彍抧偱嫞偆傛偆偵攏応愝抲偑弌婅偝傟丄偳偙傕惙傝応壔偟偰偄傞丅

丂偙偺拤暫塹偲偄偆恖暔偑嫽枴怺偄丅傑偢丄拤暫塹偼嵮彈儢尨偐傜偐側傝嫍棧偺偁傞媖挰巐挌栚乮愺憪嫶廃曈乯偵廧傫偱偄偨丅

丂偮傑傝摉帪丄壩彍抧偺惙傝応宱塩幰偼廃曈偺廧柉偵尷掕偝傟偰偄側偄丅

丂傑偨丄拤暫塹偼弌婅帪揰偱屲乑乑捸偺壠壆偲攏応傪寶愝偡傞偵懌傞帒嬥傪桳偟偰偄偨偽偐傝偐丄弌婅曄峏偺巜帵偵偡偽傗偔懳墳偟偰丄嶰巐審偵媦傇壖愝巤愝塩嬈幰傪慻怐偟摼偨丅

丂偙傟偼揦庁恖亖搒巗偺嵟壓憌柉偲偄偆僀儊乕僕傪戝偒偔堩扙偡傞拤暫塹偺幚懺傪埫帵偟偰偄傞丅

丂枊晎懁偐傜尒偨応崌丄攏応偺塣塩偼乽栶乿偺傛偆側堄枴崌偄傪帩偭偰偄偰丄拤暫塹偼堦揦庁恖偱偁傝側偑傜丄偦偺乽栶乿傪採婲偡傞偙偲偵傛偭偰丄抧庡揑側埵抲傪妉摼偟偨偺偱偁偭偨丅

丂偝傜偵摉帪偺巎椏偐傜傒偰丄戄偟攏傪廂塿偲偟偰偄偨壜擻惈偑崅偄丅

丂杮棃丄攏応塣塩宱旓偵廩偰傜傟傞偼偢偱偁偭偨壖愝巤愝偐傜偺乽彆惉乿偼抧戙偲壔偟丄拤暫塹偺傕偲偵擇廳偺棙塿傪傕偨傜偟偰偄偨偲峫偊傜傟傞丅

丂栘斠挰乮偙傃偒偪傚偆乯巐挌栚偺惙傝応嶲擖

丂偙偺傛偆側摦偒偵丄尦乆偺抧尃幰偱偁偭偨栘斠挰巐挌栚傕柍娭怱偱偼偄傜傟側偔側偭偨傜偟偄丅

丂嫕曐廫榋乮堦幍嶰堦乯擭丄傑偢丄塉晽傪偟偺偘傞傛偆偵偟偨偄丄棤偵怴偟偄挰偑偱偒偰娫攧偑偆傑偔偄偐側偔側偭偨丄偲偄偆擇偮偺棟桼傪偁偘偰丄巐挌栚偼棤捠傝偵斴乮傂偝偟乯傪愝抲偡傞偙偲傪弌婅偟丄嫋壜偝傟偨丅

丂摉帪丄斴偼偦偺壓偱塩嬈傪峴偆尃棙偑晅悘偟偰偍傝丄幚幙揑偵揦曑偲曄傢傜側偄堄枴傪傕偭偰偄傞丅

丂巐挌栚偼斴愝抲偵傛偭偰丄棤懁偵偱偒偨惙傝応偺媞偵懳偡傞塩嬈傪奐巒偟偨偺偱偁傞丅

丂擇偮栚偺摦偒偼嵮彈儢尨偺堜屗偵娭學偡傞傕偺偱偁傞丅

丂梻嫕曐廫幍擭丄昹屼揳偵堏傝廧傫偩慜彨孯偺懁幒丄朄怱堾丒庻岝堾偼丄徏暯嵮彈惓壆晘愓偵偁偭偨柤堜乽嵮彈偺堜乿傪屼梡悈偲偟偰愯桳偟偨偄偲尵偄弌偟偨丅

丂巐挌栚側偳偺嬤偔偵廧傓挰恖偼偝偭偦偔婅偄傪弌偡丅

丂嵮彈儢尨廃曈偼巊偊傞堜屗偑傎偲傫偳柍偔丄嬤強偵廧傓挰恖丒晲巑偲傕偵嵮彈偺堜傪梡悈偵梡偄偰偄偨丅

丂偩偐傜屼梡悈偲側偭偰偼柪榝偡傞傢偗偩偑丄偦傟偼乽屼梡乿偩偐傜摉慠偱偁傞偲偄偆擣幆傪丄斵傜偼嵟弶偵帵偡丅

丂偦偺忋偱丄乽屼梡悈媯岓愓乿偮傑傝梡悈偺巆傝悈傪曋傢偣偰傕傜偄偨偄偲偄偆儗僩儕僢僋傪帩偪弌偟偨丅

丂偝傜偵堜屗晅嬤偵彫壆傪愝偗丄拫栭偲傕偵斣傪偡傞偲偄偆忦審傕弌偟丄嵟廔揑偵挰恖懁偺堄岦偵揧偭偰嵸壜偝傟偰偄傞丅

丂尦暥嶰乮堦幍嶰敧乯擭偵側傞偲丄栘斠挰巐挌栚偼堜屗偵栭娫丄幪暔偑偁傞偙偲傪巜揈偟丄屼梡悈偲偟偰栤戣偑偁傞偲尵偄弌偟偨丅

丂偦偺偨傔彜斣壆巐儠強傪寶偰偰丄栭偺斣傪峴偄偨偄偲婅偄弌傞丅

丂嫕曐廫幍擭抜奒偱彫壆傪寶偰丄拫栭偺斣傪峴偆偙偲偲側偭偰偄偨偺偩偐傜丄栭娫偺斣傪峴偆帠傪棟桼偵彜斣壆傪寶偰偨偄偲偄偆巐挌栚偺庡挘偵偼柕弬偑偁傞丅

丂偩偑丄枊晎懁偼乽壩彍乿偺偨傔姠晿偒偵偡傞偙偲傪忦審偵丄嫋壜偟偰偄傞丅

丂彜斣壆偲偼彴斣摨條偺斣偲彫彜偄傪寭偹偨巤愝偱偁傝丄彜斣壆偺尃棙傪戄偟弌偡偙偲偼摉帪丄堦斒壔偟偰偄偨丅

丂巐挌栚偼堜屗巊梡偺婛摼尃傪儁乕僗偵丄堜屗斣偲偄偆乽栶乿傪採婲偟丄惙傝応偺塩嬈尃傪奼挘偟偰偄偭偨偲尒傞偙偲偑偱偒傞丅

丂徾偲惙傝応

丂拤暫塹偺挧愴傕懕偔丅嫕曐廫幍乮堦幍嶰擇乯擭偵偼乽栘斠挰攏応庣乮偽偽傕傝乯拤暫塹桳棃岓彜彴悢傪憹偟徾帞椏傪嵎忋婅偺帠乿偲戣偝傟偨婏柇側堦審偑婰榐偝傟偰偄傞丅

丂婅偄恖乽攏応庣拤暫塹乿偼嵟弶偺嶰巐儠強偵壛偊偰丄偝傜偵彜彴擇乑丄忯彴擇乑丄怉棴巐乮怉栘偺堢惉応乯丄攏応庣嫃戭丄仩抲応乮暥帤晄柧乯傪憹愝偟偨偄偲婅偄弌偡丅

丂偦偺崻嫆偑乽徾乿偱偁傞丅

丂拤暫塹偼廬慜偐傜偺巤愝偲怴偟偄巤愝傪崌傢偣偨敧乑審偐傜偺乽彆惉乿偱傕偭偰丄乽徾帞椏乿偡側傢偪徾偺塧偐丄傑偨偼堦擭榋乑椉偺帞堢旓傪忋擺偡傞偲怽偟弌偰偄傞丅

丂枊晎懁偼壖愝巤愝偑懡偔側傞帠偼栤戣偱偁傞偲懆偊偰偄偨偑丄堦曽丄乽拤暫塹惪晧柧抧乿偺忦審偺偄偄応強偵挰壆偑憹偊偨偨傔丄攏応偺乽彆惉乿偑彮側偔側偭偰偄傞偲擣幆偟偰偄偨丅

丂偦偺忋丄徾偺帞堢旓傪晧扴偟傛偆偲偟偰偄傞偺偩偐傜丄偲偄偆敾抐偱丄嵟廔揑偵嫋壜傪梌偊偨丅

丂偙傟偵傛傝丄壖愝巤愝偺柺愊偩偗偱堦屲幍捸埲忋偵媦傇婯柾偺戝偒偄惙傝応偑抋惗偟丄攏応庣拤暫塹偼幍嬨審偺塩嬈巤愝傪嶱壓偵抲偄偨偮偊丄偝傜偵嫃戭偺妋曐偵惉岟偡傞丅

丂側偤丄偙偙偵徾偺榖偑搊応偟偨偺偩傠偆偐丅

丂嫕曐廫堦乮堦幍擇榋乯擭丄媑廆偼搶嫗乮僩儞僉儞丄儀僩僫儉乯偺慏庡屶巕柧偵乽徾尅偒搉傞傋偒巪乿傪柦偠偨乮亀捠峲堦棗亁乯丅

丂偦偺寢壥丄嫕曐廫嶰擭偵梇帗擇摢偺徾偑挿嶈偵摓拝丄挿嶈偱帗偑巰朣偟偨傕偺偺丄梇偼梻擭偵嫗搒偱偺忋棗傪傊偰丄峕屗偵摓拝偟丄昹屼揳撪偱帞堢偝傟傞傛偆偵側傞丅

丂傑偭偨偔墢偺側偄幰傑偱尒暔偵墴偟妡偗傞偲偄偆恖婥傪屇傫偩偑乮亀悽愢奀択亁乯丄懡妟偺帞堢旓偑妡偐傞偙偲偐傜枊晎偼崲榝偟丄嫕曐廫屲擭偵婓朷幰傊偺暐偄壓偘傪怗傟弌偡乮亀惓曮帠榐亁乯丅

丂偙傟偵偼廫幍丄敧恖偺婓朷幰偑墳曞偟偨丅偟偐偟尒悽暔栚揑偑懡偔丄暐偄壓偘偼峴傢傟側偄丅

丂嫕曐廫幍擭偵帄偭偰丄梽嫶偺栱暫塹傜嶰柤偵乽徾摯乿斕攧偑嫋壜偝傟乮亀屼怗彂姲曐廤惉亁乯丄嵟廔揑偵栱暫塹偼姲曐尦乮堦幍巐堦乯擭偵徾傪堷庢偭偰偄傞丅

丂嵮彈儢尨偲昹屼揳偼嬤偄埵抲偵偁傝丄拤暫塹偼徾偵娭偡傞忣曬擖庤偵桳棙偱偁偭偨偲傒傜傟傞丅

丂徾帞椏偺採婲偼帞堢旓栤戣傊偺傾僾儘乕僠偱偁傝丄怴偨側乽栶乿傪怽偟弌傞偙偲偵傛偭偰丄堦憌偺宱塩奼戝傪偼偐偭偨偺偩傠偆丅

丂偝傜偵乽徾摯乿偑偁傞丅偙傟偼徾偺暢偺偙偲偱丄摉帪丄揤慠摋偺栻偱偁傞偲偝傟丄栱暫塹傜偺帠嬈偼戝偄偵偁偨偭偨丅

丂拤暫塹偼帞堢椏栤戣偵栚傪晅偗偨偩偗偱偼側偔丄徾摯偺彜昳壔偵棈傕偆偲偟偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅

丂徾偵傑偮傢傞堦楢偺摦偒偐傜偼拤暫塹偺偟偨偨偐側價僕僱僗姶妎偑晜傃忋偑偭偰偔傞丅

丂偦偺屻傕丄嵮彈儢尨偼嬋攏梡攏応偑怴偨偵抲偐傟傞側偳丄惙傝応偲偟偰廩幚偟偰偄偔丅

丂徏嶈隉恇偼摉帪偺嵮彈儢尨側偳偺惙傝応傪乽崢妡偗拑壆傪偐偗丄婱嫠梀峴偺強偲側傝丄屆愴撉丒攧攦丒墡妝丒曻壓乮傎偆偘乯丒岊怘忩椱棡側偳偁傝偰丄悢愮恖偺孮廜偣傝偁傆乿偲昤幨偟偰偄傞乮亀憢偺恵嵅旤亁乯丅

丂彜彴偺堦晹偼乽崢妡偗拑壆乿偮傑傝悈拑壆偲側傝丄彴揦偱偼攧傝攦偄偑惙傫偵峴傢傟丄乽懢暯婰撉傒乿偺棳傟傪堷偔乽屆愴撉乿傗墡夞偟丄條乆側暔傪搳偘偨傝偡傞嬋寍乽曻壓乿傗忩椱棡側偳偑丄峀応偱寍傪嫞偭偰偄偨偺偩傠偆丅

丂墑嫕乮偊傫偒傚偆乯壩彍抧娗棟椷偲惙傝応偺徚柵

丂偟偐偟丄偙偆偟偰惗傑傟偨惙傝応丄嵮彈乮偆傔偹乯儢尨偼傂偲偮偺捠払偱偄偭偨傫巔傪徚偡丅

丂媑廆偑堷戅偟偰偐傜傑偩擔偺愺偄墑嫕巐乮堦幍巐榋乯擭丄榁拞惣旜塀婒庣偼壩彍抧偺壖愝巤愝揚嫀傪柦偠偨丅

丂偄傢備傞墑嫕偺壩彍抧娗棟椷偱偁傞丅

丂偙偺捠払偱偼丄

丂嘆杊壩婡擻偺曐慡傪棟桼偲偡傞壩彍抧偵偁傞偡傋偰偺壖愝巤愝揚嫀丄

丂嘇廃曈偺晲壠壆晘傑偨偼挰偵傛傞壩彍抧娗棟愑擟偺柧妋壔偲嫮壔丄

丂嘊壩彍柧抧偱塩嬈偟偰偄偨幰偼帥幮偺嫬撪偵堏傞偙偲丄

丂嘋椉崙嫶丄怴戝嫶偺峀彫楬偱偼揚嫀偺昁梫偑側偄偙偲丄偑巜帵偝傟偰偄傞丅

丂偙偺捠払偼搒巗杊嵭偵娭偡傞曽恓偺曄壔傪帵偟偰偄傞丅

丂嵟弶丄枊晎偼丄憼憿傝偱偁偭偰傕丄寶暔偑寶偭偰偟傑偆偲壩彍抧偺婡擻傪慾奞偟丄懠曽丄溲馀乮傛偟偢乯傗抾丄斅偱壖埻偄偟偨壖愝巤愝偑壩彍抧偵偁傞応崌偼栤戣側偄偲懆偊偰偄偨丅

丂壩彍抧偵旔擄応強偲偟偰偺栶妱傪廳帇偟偰偄偨偙偲傕丄偙偆偄偭偨峫偊曽偺傕偲偵側偭偰偄傞丅

丂偩偑枊晎偼偦偺屻丄姠晿壔側偳偺寶抸晄擱壔惌嶔傪捠偠偰丄搒巗杊嵭偵娭偡傞抦幆傪拁偊偰偄偭偨丅

丂偦偺寢壥丄壩彍抧偵揥奐偡傞壖愝巤愝偼墑從傪彆偗偰偟傑偆偑丄堦曽丄憼憿傝偺懴壩寶抸偼壩彍抧摨條偺墑從杊巭婡擻傪敪婗偡傞偲偄偆擣幆傪妋棫偟偨偺偱偁傞丅

丂偙傟偼棤傪曉偟偰傒傞偲丄杊壩婡擻偑堐帩偝傟傞側傜偽壩彍抧偲偄偆嬻娫宍懺偵偼偙偩傢傜側偄偲偄偆偙偲傪堄枴偟偨丅

丂埲崀丄壩彍抧傪懴壩惈偺偁傞寶愝梡抧偵栠偦偆偲偄偆摦偒偲丄擾抧側偳偺宍懺偱壩彍抧傪愯桳偟傛偆偲偄偆摦偒偑妶敪偲側傝丄惙傝応偲側傝偆傞峀応帺懱偑尭彮偟偰偄偭偨丅

丂嵮彈儢尨偱偼墑嫕巐擭丄栘斠挰巐挌栚偑愝抲偟偨彜斣壆傕娷傔偰丄偡傋偰偺壖愝巤愝偑揚嫀偲側偭偨丅 |

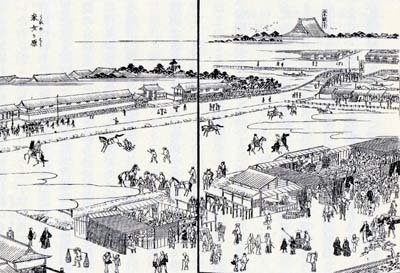

恾43丂埨塱擭拞偺嵮彈儢尨

乮亀屼晎撪増妚恾彂亁

乲亀峕屗忛壓曄慗奊恾廤7亁乴傛傝乯

|

丂堦帪丄攏応偺攑巭傕専摙偝傟偨偑丄嵟廔揑偵偼懠屲儠強偺攏応偲嫟偵廃曈偺戝柤傑偨偼挰偑娗棟偡傞偙偲偵側傝丄嵮彈儢尨偱偼壩彍柧抧偲嫟偵栘斠挰巐挌栚偺娗妽偵堏偝傟偨丅堦幍屲乑擭戙偺忬嫷傪帵偡亀屼晎撪増妚恾彂亁偱偼丄嬨乑搙曽岦傪曄偊偨攏応偲偦傟偵愙偡傞傢偢偐側柧抧偺傎偐偼丄晲壠壆晘偲栘斠挰巐挌栚偺乽怴壆晘乿偲側偭偰偄傞丅

丂偝傜偵埨塱嶰乮堦幍幍巐乯擭丄栘斠挰巐挌栚偼乽堜屗尒庣傝乿傪棟桼偵丄巆偭偰偄偨柧抧偵挰壆傪寶愝偡傞婅傪採弌偟丄忋擺挰壆乮忋擺嬥傪擺傔傞偙偲傪忦審偲偡傞挰壆乯偲偟偰嫋壜傪庴偗傞乮恾43乯丅

丂偦偺屻丄堜屗夞傝偵傢偢偐偵巆偭偰偄偨柧抧偑晲壠壆晘偵庢傝崬傑傟丄嵮彈儢尨偼姰慡偵徚柵偟偨丅

丂壩彍抧娗棟椷偱傕帥幮嫬撪傗嬿揷愳増偄偺峀彫楬偵偍偗傞壖愝巤愝偺塩嬈偼擣傔傜傟偨丅

丂偲偼偄偊丄壩彍抧偐傜堏摦偟傛偆偲偡傞幰偼丄尦乆偦偙偱塩嬈偟偰偄偨幰偨偪偲愜傝崌偄傪晅偗側偔偰偼側傜側偄丅

丂偦傟傑偱乽栘斠挰峀彫楬乿偱搉悽偟偰偄偨庒擵彆丒媣暷懢榊偲偄偆乽巕嫙暔恀帡乿偑峀彫楬彚偟忋偘偺偨傔擄媀偟丄偦傟傪棟桼偲偟偰丄愺憪帥嫬撪偵偍偗傞塩嬈傪婅偄弌偰偄偨偙偲偑曬崘偝傟偰偄傞乮媑揷怢擵乽寍擻偲恎暘揑廃墢乿亀婭梫晹棊栤戣尋媶亁堦嶰擇崋乯丅

丂傑偨丄揤曐夵妚帪偺婑惾惂尷偱偼帥幮抧偺婑惾拞丄屆偄傕偺偐傜弴偵嬨儠強偺懚懕偑擣傔傜傟偰偄傞偑丄偦傟傜偺愝棫擭偼墑嫕巐擭捈屻偵廤拞偟偰偄偨乮摗揷妎亀墦嶳嬥巐榊偺帪戙亁乯丅

丂斵傜偼壗偲偐堏揮偵惉岟偟偨椺偩傠偆偑丄岎徛偵幐攕偡傞偙偲傕懡偐偭偨偺偩傠偆丅

丂徏嶈隉恇偼壩彍抧娗棟椷屻丄乽搉悽偟偸傞幰偆傟傂斶帠尷傝抦傜偢乿偲婰偟偰偄傞丅拤暫塹偺峴曽偼傢偐傜側偄丅

|

恾45亀峕屗柤強恾夛亁偵昤偐傟偨嵮彈儢尨

丂嵮彈儢尨偺暅妶

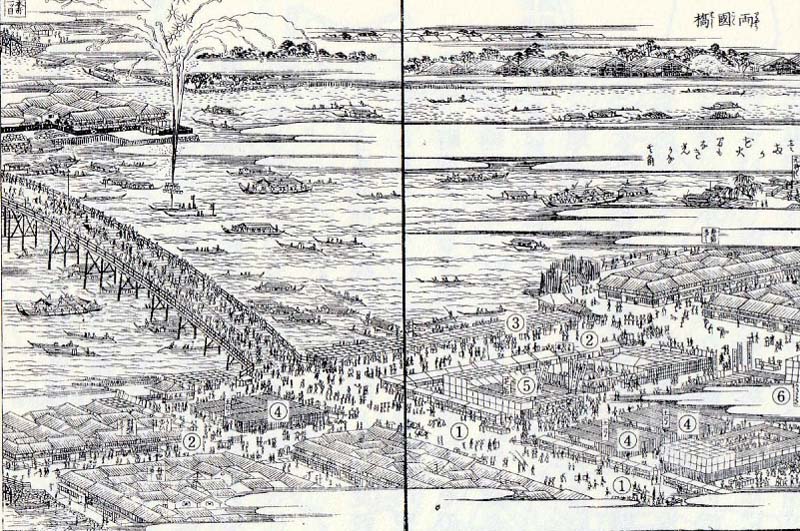

丂惙傝応嵮彈儢尨偺暅妶偑妋擣偱偒傞偺偼丄墑嫕娗棟椷偐傜敿悽婭嬤偔傪傊偨丄姲惌嶰乮堦幍嬨堦乯擭偺偙偲偱偁傞丅

丂偦傟偵愭偩偭偰丄傑偢揤柧屲乮堦幍敧屲乯擭丄惣墳帥挰戙抧偲攏応偺埵抲岎姺偵傛偭偰丄柧抧偑暅妶偟偨丅

丂栘斠挰偼偙偺帪丄忋擺挰壆傪幐偭偨偑丄懼偊抧傪崓挰暯壨挰偺挰棤偵妉摼偟偨丅

丂亀屼晎撪増妚恾彂亁偵偼丄嫕曐婜偺嵮彈儢尨偲斾傋傞偲偐側傝彫偝偔側偭偰偼偄傞偑丄傎傏摨偠埵抲偵柧抧偑尒偊傞傛偆偵側傞丅

丂暅妶偟偨嵮彈儢尨偺惙傝応偼亀峕屗柤強恾夛亁偵柤強偲偟偰搊応偟偨丅墱偑攏応偱偁傞丅 |

恾44丂暥壔5擭偺嵮彈儢尨

乮亀屼晎撪増妚恾彂亁

乲乽峕屗忛壓曄慗奊恾廤7乿乴傛傝乯

|

丂攏偑朹棫偪偵側偭偰偄偨傝丄棊攏偟偨傝偡傞幰傕偄偰丄偦傟傎偳忋庤偵偼尒偊側偄丅

丂庤慜懁偺柧抧偺撪丄堦斣嵍懁偼悈拑壆偩傠偆丅拑姌偲崢妡偗偑尒偊傞丅

丂偦偺塃偑彈忩椱棡偺婑惾偩傠偆偐丅

丂暥壔丄暥惌崰偐傜忢斨捗傗惔尦側偳偺峕屗忩椱棡偵彈惈偺巘彔偑懡偔惗傟丄壧晳婈偐傜撈棫偟偰墘憈偝傟傞傛偆偵側偭偰偄偨丅

丂奜偵偼椳傪梷偊傞晲巑偺巔偑偁傞丅婑惾偺塃偑彜斣壆偱偁傞丅

丂偙偙偱戄偟攏傪峴偭偰偄偨壜擻惈偑偁傝丄偙偙偩偗偼杮奿揑側寶抸偵側偭偰偄傞丅

丂斣壆偺慜偺岱乮偨傜偄乯偼丄攏弍楙廗偱傎偙傝偵傑傒傟偨晲巑偑巊偆傕偺偩傠偆偐丅

丂偦偺師偑傑偨悈拑壆偱偁傞丅堦斣塃偵偼幣嫃彫壆傜偟偒傕偺偑偁偭偰丄傕偭偲傕恖偩偐傝偑偟偰偄傞丅

丂尒暔恖偵偼堛幰丄晲壠曭岞恖丄悶傪抂愜偭偨晲巑丄巕偳傕偲彈拞傪楢傟偨彜壠偺晇恖側偳傕尒偊傞丅

丂摉帪偺嵮彈儢尨傪偆偨偭偨嫸壧偵丄師偺傛偆側傕偺偑偁傞乮亀嫸壧峕屗柤強恾夛亁乯丅

丂丂傆傒偼偯偡嵮彈偑尨偺攏忔傝傪偙偟偸偗晲巑偲徫傛尒暔

丂丂偟傜巻傪傕傔偽嬍巕偲側傝偼傂偵偡側傞嵮彈偑尨偺摛憼

丂丂島庍偵偪傗傝傪偄傞傟偽偒偔恖傕嵮彈偐偗傜傪偐偐傊偰偧偊傓

丂丂栭戦彫壆暲傇嵮彈偑尨嵺偵恎傪愗傝攧傝偺姏偐偟偼傒偣

丂丂掁恖傕捠傞嵮彈偑彫幣嫃偱暕偩傆側偩偲偄傊傞嫸尵 |

丂晲巑偺婻攏楙廗偼尒暔偺懳徾偲側偭偰偄偨傜偟偄丅

丂摛憼偲傛偽傟傞庤昳巘偑偄偨偙偲丄島庍偵乽偪傗傝乿丄偮傑傝椻傗偐偟偺惡傪偐偗傞娤媞偑偄偨偙偲丄栭戦彫壆偑懚嵼偟偰偄偨偙偲丄掁傝恖偑峴偒岎偭偰偄偨偙偲傕傢偐傞丅亀峕屗柤強恾夛亁偵偼嫙偺幰偵掁娖傪偐偮偑偣偨晲巑偺巔偑偁傝丄亀拤恇憼亁偱乽暕帢乿偲偄偆埆岥偑偁偭偨偙偲偑巚偄弌偝傟傞丅

丂壝塱巐乮堦敧屲堦乯擭幍寧偵拞懞嵗偱乽搶嶳嶗憫巕乿偑戝僸僢僩偟偨偲偙傠丄嬨寧偵偼乽嵮彈儢尨幣嫃乿偱僐僺乕偝傟偰丄戝擖偲側傝丄媞巭傔傑偱偟偨偲偄偆乮媑揷怢擵乽亀峕屗亁偺晛媦乿亀擔杮巎尋媶亁巐乑巐崋乯丅

丂杮奿偺幣嫃彫壆偵弌擖傝偡傞偨傔偵偼憡摉側弌旓傪妎屽偟側偔偰偼側傜側偄丅

丂峕屗偺弾柉偼嵮彈儢尨偺傛偆側惙傝応偱峴傢傟偨乽栶幰恀帡乿偵傛偭偰丄壧晳婈偺棳峴傪捛偄偐偗偰偄偨偺偱偁偭偨丅

丂嵮彈儢尨偺幣嫃偼丄枊枛偵棃擔偟偨僗僀僗恖丄傾儞儁乕儖偑桳柤側巐戝幣嫃偺傂偲偮偲偟偰悢偊傞傎偳偵傕側偭偰偄傞乮亀傾儞儁乕儖枊枛擔杮恾奊亁乯丅

丂屻婜嵮彈儢尨偺宱塩尃

丂偱偼丄暅妶偟偨惙傝応偵丄拤暫塹偺傛偆側幰偼偄偨偺偩傠偆偐丅

丂壝塱榋乮堦敧屲嶰乯擭巐寧偱嵮彈儢尨偱庤梮傝傗暔傑偹傪偡傞幰偵晽媀傪棎偡傕偺偑偄傞偲偄偆尩廳拲堄偑弌偝傟偨丅

丂柤庡幍嵍塹栧偑弌偟偨忋怽彂偼師偺傛偆偵側偭偰偄傞丅

丂乽栘斠挰巐挌栚壠庡嫟乿偑梐偐傞嵮彈儢尨攏応偺乽攏応梋抧乿偲乽彆惉抧乿偵乽溲馀乮傛偟偢乯挘応強乿偑偁傝丄偦偙偵庤梮傗暔恀帡偱搉悽偡傞幰偨偪偑棃偰偄偨丅

丂偲偙傠偑斵傜偺偆偪丄壺旤側暔傪梡偄傞幰偑偁傝丄尒暔恖偑乽彈巕嫙乿傪楢傟弌偟偰丄晅嬤偺拑壆偱堸庰偺忋丄傒偩傜側峴堊偵媦傫偱偄傞偲偄偆晽暦偑偁傞丅

丂偦偺偨傔壠庡偨偪偵拲堄偡傞傛偆尩偟偔怽偟晅偗丄偙傟傜偺応強偺乽庁庡堜廳棫悽榖抳岓傕偺嫟乿偐傜丄暿巻偺彂柺傪庢傝抲偄偨丄偲偄偆傕偺偱偁傞乮偙偺審偼恄揷桼抸乽壧晳婈偺廃墢乿亀挬擔昐壢擔杮偺楌巎暿嶜亁堦乑崋偵傕尵媦偑偁傞乯丅

丂亀巗拞庢掲椶廤亁偐傜丄壝塱嶰乮堦敧屲乑乯擭摉帪丄攏応擖岥嵍偵擇亊敧娫偺乽溲馀挘応強乿偑偁傝丄塃懁偵偼乽尒庣彜斣壆乿傪嫴傫偱丄嶰亊堦乑娫偺乽彆惉抧乿丄偦偺塃偵擇亊嶰乑娫偺乽溲馀挘応強乿偑偁偭偨偙偲偑傢偐傞丅

丂亀峕屗柤強恾夛亁偺嵍抂偺悈拑壆偲彈忩椱棡偺彫壆偑嵍懁偺乽溲馀挘応強乿丄攏応擖岥塃懁偑乽尒庣彜斣壆乿丄偦偺塃懁偺悈拑壆偲幣嫃彫壆偑乽彆惉抧乿丄塃抂偺撪梕晄柧偺溲馀挘偑塃懁乽溲馀挘応強乿偱偁傠偆丅

丂嵍塃擇儠強偺乽溲馀挘応強乿偼丄壝塱榋擭偺暥彂偱偼乽攏応梋抧乿偲昞尰偝傟偰偄傞丅

丂惙傝応嵮彈儢尨偺暅妶偼丄偙偺嘆尒庣彜斣壆丄嘇彆惉抧丄嘊攏応梋抧偲偄偆嶰偮偺嬫夋偺惉棫偑怺偔娭梌偟偰偄偨丅

丂傑偢丄嘆尒庣彜斣壆偼攏応傪娗棟偡傞偨傔偵晄壜寚側巤愝偱偁傞丅

丂偦偺偨傔丄墑嫕巐擭偺壩彍抧娗棟椷偱傕庢暐偄傪柶傟丄偦傟埲棃丄攏応娗棟傪柦偠傜傟偨巐挌栚偑塣塩偟偰偒偨偲峫偊傜傟傞丅

丂嘇彆惉抧偼嫕曐婜偺梡椺偐傜峫偊偰丄巐挌栚偺攏応娗棟傪乽彆惉乿偡傞偨傔偵愝掕偝傟偰偄傞傕偺偱偁傝丄柧抧偑暅妶偟偨帪揰偱巐挌栚偺攏応娗棟晧扴傪曗彏偡傞偨傔偵暅妶偟偨尃棙偩傠偆丅

丂巐挌栚忋擺抧偺応強偑偩偄傇棧傟偰偟傑偭偨偨傔丄偦傟傪曗彏偡傞尃棙偱偁偭偨傕偺偐傕偟傟側偄丅

丂偦傟偵懳偟偰丄嘊攏応梋抧偺尃棙妉摼棟桼偼晄柧椖偱偁傞丅

丂抶偔偲傕姲惌嶰乮堦幍嬨堦乯擭偵偼丄栘斠挰巐挌栚偼攏応梋抧偵壖愝塩嬈巤愝傪愝抲偡傞尃棙傪摼偰偄偨偙偲偑傢偐偭偰偄傞乮亀巗拞庢掲椶廤亁巗拞庢掲擵晹乯丅

丂巐挌栚偼偙偙偵丄拫偺娫偩偗乽扢拑丒悈壻巕乿側偳傪彜偆乽溲馀挘壠戜尒悽乿傪弌偝偣傞偲偄偆庢傝寛傔偱偁偭偨丅

丂偙偺尃棙偼堦乑擭婜尷偱擣傔傜傟偨傕偺偱丄姲惌嶰擭偐傜堦乑擭偛偲偵婜尷傪墑挿偟偰傕傜偭偰偄傞丅

丂偦偺偝偄偺弌婅棟桼偼丄庢暐偲側偭偰偼偙偺応強偱搉悽偟偰偒偨傕偺偑乽戝惃擄媀乿傪偡傞偐傜丄偲偄偆傕偺偱偁偭偨丅

丂偮傑傝丄壗傜偐偺乽栶乿傪怽偟弌偰丄偦偺懳墳偱尃棙傪妉摼偟偰偄傞偲偄偆傛偆側丄嫕曐婜偺拤暫塹偵尒傜傟偨愊嬌揑側挷巕偱偼側偄丅

丂偙偺攏応梋抧偺嵟弶偺弌婅擭丄姲惌嶰擭偵偼丄夵妚偺堦娧偲偟偰壩彍抧撪柍撏偗巤愝偺庢傝暐偄偑柦偠傜傟偰偄傞丅

丂偙偺擭偵棙梡婅偄偑弌偝傟偨壩彍抧偼丄嵮彈儢尨埲奜偵攏嬺挰巐挌栚峀彫楬丒崓挰屲乣幍挌栚壩彍柧抧丒峕屗嫶峀彫楬偵椺偑偁傞丅

丂偙傟傜偱偼廬慜偐傜柍撏偗偺塩嬈偑峴傢傟偰偄偰丄庢暐柦椷偵懳墳偟偰丄嬱偗崬傒偱婅傪弌偟偨傕偺傜偟偄乮媑尨寬堦榊乽峕屗嫶峀彫楬偺宍惉偲峔憿乿亀楌巎抧棟妛夛夛曬亁堦乑堦崋乯丅

丂偮傑傝姲惌嶰擭偺帪揰偱丄嵮彈儢尨偵偼丄傑偢嘆尒庣彜斣壆偺傎偐丄嘇彆惉抧偵巐挌栚偑娗妽偡傞壖愝塩嬈巤愝偑愝抲偝傟偰偍傝丄偙傟偵椬愙偡傞嘊攏応梋抧偵傕柍撏偗偺巤愝偑揥奐偟偰偄偨偺偱偁傠偆丅

丂巐挌栚偼偙偺忬懺傪婛摼尃壔偡傞偙偲偵惉岟偟丄偦偺屻丄庢暐偲側偭偰偼乽戝惃乿偑乽擄媀乿傪偡傞偲偄偆棟桼偐傜丄尃棙傪宲彸偝偣偰偄偭偨偺偱偁傞丅

丂暘岤偔廤愊偟偰偄偔搒巗壓憌柉偺惗嬈傪妋曐偡傞偲偄偆搒巗惌嶔忋偺昁梫偑丄壩彍抧偺惙傝応壔傪壓巟偊偟偨偲偄偊傛偆丅

丂挰怗側偳傪尒傞偲丄廫嬨悽婭偵擖傞偙傠偵偼壩彍抧偺杊壩婡擻傪堐帩偟傛偆偲偄偆堄幆偼敄傟偰偒偰偍傝丄堦曽丄壩彍抧偼壖愝巤愝偑塩嬈偡傞応偱偁傞偲偄偆擣幆偑堦斒壔偟偰偄偭偨偙偲偑傢偐傞丅

丂偙偺屻婜嵮彈儢尨偺娗棟塣塩偼栘斠挰巐挌栚偺壠庡偑嫤摨偱偁偨偭偰偄偨丅

丂偮傑傝嫕曐婜偺攏応庣拤暫塹偺幮夛揑側婡擻偼丄婎杮揑側尃棙傪帩偮巐挌栚傪戙昞偡傞壠庡偨偪偑扴偭偰偄偨偲偄偊傞丅

丂尰応偺宱塩幰偨偪

丂偟偐偟丄拤暫塹偺栶妱偼偦傟偩偗偱偼側偐偭偨丅

丂拤暫塹偼壖愝巤愝偺塩嬈幰傪慻怐偟丄攏応偺塣塩偵実傢傝丄嵟廔揑偵偼嵮彈儢尨偺廧恖敽偭偨丅

丂壠庡偨偪偑偦偺傛偆側尰応宱塩幰偲偟偰摥偄偰偄偨偲偼巚偊側偄丅

丂壝塱婜偺尰応宱塩幰偼丄暥彂偵乽庁庡堜廳棫悽榖抳岓傕偺嫟乿偲偟偰搊応偡傞丄彆惉抧庁惪恖崙彆丒彆惉抧彫壆梐傝恖桼屲榊丒弌曽悽榖恖嬥敧丒梋抧擵撪庁惪恖恗暫塹丒梋抧擵撪彫壆梐傝恖恟憼丒弌曽悽榖恖棖憼丒嵮彈儢尨悽榖恖師榊媑偺幍柤偱偁傠偆丅

丂偆偪丄庁惪恖丒彫壆梐傝恖丒弌曽悽榖恖偑傂偲偮偺慻偲側偭偰丄梋抧偲彆惉抧偲偄偆嬻娫偛偲偵懳墳偟偰偄偨偲峫偊傜傟傞丅

丂巐挌栚壠庡偼偙偙偵娭傢傞尃棙偲晧扴傪丄偄偔傇傫偐偺棙傪摼偮偮丄擇恖偺庁惪恖偵娵搳偘偟偰偄偨傕偺偲悇應偝傟傞丅

丂庁惪恖偺偆偪崙彆偼嵮彈儢尨偐傜偦傟傎偳棧傟偰偄側偄敧挌杧偵嫃廧偟偰偄偨偑丄恗暫塹偼敧僉儘嬤偔棧傟偨愺憪偵廧傫偱偍傝丄擔乆嵮彈儢尨偵捠偭偰偄偨偲偼峫偊偯傜偄丅斵傜偼偁偔傑偱塩嬈尃傪埾偹傜傟偨偩偗偺懚嵼偱偁傝丄幚幙偼彫壆梐傝恖偺桼屲榊丒恟憼偺椉柤偑丄偦傟偧傟偺庁惪恖偺傕偲丄尰応偱擔忢偺娗棟偵偁偨偭偰偄偨偺偩傠偆丅

丂尰嵼側偍寑応偺尰応娗棟幰傪乽彫壆庡偝傫乿偲屇徧偡傞偙偲偼懡偄丅

丂桼屲榊偺嫃強偼撿彫揷尨挰丄恟憼偼拞嫶戝嫎挰偱丄偳偪傜傕嵮彈儢尨偵嬤偄丅

丂弌曽悽榖恖偼丄彆惉抧偱偼嬥敧丄梋抧偱偼棖憼偑擟偵摉偨偭偰偄偨偲峫偊傜傟傞丅

丂嬥敧偼恄揷嵁壆挰偵丄棖憼偼撿敧挌杧偵嫃廧偟偰偍傝丄偳偪傜偺嬤強偵傕寍恖偨偪偑廤廧偟偰偄偨丅

丂乽弌曽乿偲偼寍擻幰傪巜偟偰偍傝丄弌曽悽榖恖偼寍恖傪惙傝応偵庢傝帩偮傛偆側巇帠偵廇偄偰偄偨偺偩傠偆丅

丂堦曽丄嵮彈儢尨悽榖恖師榊媑偼巐挌栚偺壠庡憤戙丄恗嶰榊偺揦巕偱偁偭偨丅

丂杮棃丄嵮彈儢尨傪娗棟偡傞棫応偵偁傞巐挌栚偺乽婄乿偲偟偰丄師榊媑偼尰応偵偄偨偺偩傠偆丅廬偭偰丄斵偑尒庣彜斣壆偺斣恖偱偼側偐偭偨偐偲偄偆悇掕偑惉傝棫偮丅

丂斵傜宱塩幰偺偆偪丄栘斠挰廧柉偱偼側偄揦庁恖偑惙傝応偺傑偲傔栶偲偟偰怳傞晳偭偰偄傞偲偄偆揰偐傜偄偭偰丄庁惪恖擇柤偙偦偑拤暫塹偺屻宲幰揑懚嵼偱偁偭偨偲峫偊傜傟傞丅

丂偩偑丄拤暫塹偑枊晎偐傜捈愙塩嬈傪嫋偝傟偰偄偨偺偵懳偟偰丄擇恖偼栘斠挰巐挌栚傪娫偵棫偰偰偄偨丅

丂嫕曐婜偼傑偩壩彍抧偵偍偗傞娗棟愑擟娭學偑晄柧椖側帪婜偱偁傝丄揦庁恖拤暫塹偼枊晎偲捈愙偺娭學傪寢傇偙偲偑偱偒偨丅

丂偟偐偟墑嫕偺娗棟椷屻偼丄娗棟愑擟傪愝掕偝傟偨挰丒帥幮丒晲壠壆晘側偳廃曈抧尃幰偲枊晎偲偺娭學偑棙梡尃偺婎慴偲側傞乮彫椦怣栫乽彴揦丒嬤悽搒巗柉廜偺幮夛亖嬻娫乿亀擔杮巎尋媶亁嶰嬨榋崋偱偼偙傟傪乽帩応栶乿偲昞尰偟偰偄傞乯丅

丂偄偭偨傫壩彍抧宱塩傊偺嶲夋傪嫅斲偝傟偨拤暫塹偺傛偆側幰偨偪偼丄墑嫕娗棟椷偺杊嵭尨懃偑婓敄壔偡傞側偐偱丄廃曈抧尃幰偺壓偵愽傝崬傓宍偱丄惙傝応偺嵞峔抸傪寁偭偰偄偭偨傕偺偲峫偊傜傟傞丅

丂偮傑傝墑嫕娗棟椷偼丄宱塩慻怐偲偄偆柺偱傕丄壩彍抧偺惙傝応傪慜屻婜偵暘偗傞傕偺偲側偭偨丅

丂壩彍抧偺惙傝応偼丄枊晎偺杊嵭惌嶔傗晽懎摑惂惌嶔偺曄壔偵墳偠偰丄帪偵偼傑偭偨偔抐愨偡傞偙偲傕梋媀側偔偝傟偨丅

丂偩偑丄塩嬈幰偨偪偼偦偺応強偵墳偠偨條乆側庤抜偵傛偭偰丄惙傝応傪堐帩偟懕偗丄寢壥揑偵懡偔偺搒巗壓憌柉偵惗嬈偺応傪妋曐偟懕偗偰偄偨偲偄偊傛偆丅

丂惙傝応偵惗偒傞恖乆

丂嵟屻偵栤戣傪婲偙偟偨嵮彈儢尨偺寍恖偨偪丄乽庤梮傝暔恀帡抳偟岓傕偺嫟乿偺恖暔憸傪妋擣偟偰偍偒偨偄丅

丂栤戣偲側偭偰偄傞寍恖偨偪偼岊嫻摢乮偛偆傓偹偐偟傜乯恗懢晇偐傜娪嶥傪庴偗偰丄乽峀応乿傗乽媨抧乿偱寍傪峴偭偰偄傞幰偱偁偭偨丅

丂塩嬈幰偼丄乽挬巐帪敿乿亖屵慜堦堦帪崰偐傜丄乽梉曽幍帪乿亖屵屻巐帪崰傑偱偺娫丄庤梮傝傗暔恀帡偺寍恖偵乽妱崌乿傪搉偟偰弌墘偝偣偰偄偨傜偟偄丅

丂偙偺帠審傛傝彮偟慜丄揤曐廫巐乮堦敧巐嶰乯擭偵偼塀枾夢摨怱乮傑傢傝偳偆偟傫乯偐傜丄師偺傛偆側曬崘偑弌偝傟偰偄傞乮亀屆帠椶墤亁惌帯晹嶰乯丅

丂乽嵮彈儢尨柧抧乿偺乽溲馀挘乿偱乽朙擭梮乿偲偄偆寍傪巒傔偨慺恖偺彈惈偑偄傞丅

丂岊嫻摢恗懢晇偐傜娪嶥傪庴偗偰偍傝丄栘屗慘乮偒偳偣傫乯傪庢偭偰偄側偄偺偱戝栚偵尒傛偆偐偲巚偭偰偄偨丅

丂偟偐偟丄學傝偺柤庡偑廫巐丄屲嵨偺彈巕偑偐偮傜傪晅偗丄壔徬偟偰偄傞偲曬崘偟偰偒偨偺偱丄巭傔偝偣傞傛偆偵怽偟暦偐偣丄岊嫻摢恗懢晇偺彂柺傪揧偊偰曬崘偡傞丅

丂偮傑傝丄壝塱偺帠審偵傕尒傜傟傞傛偆偵丄岊嫻摢偐傜娪嶥傪庴偗傞偙偲偑惙傝応寍恖偺帒奿偵側偭偰偄偨丅

丂偙傟偼偳偺傛偆側堄枴傪帩偭偰偄偨偺偩傠偆偐丅

丂亀婐梀徫棗亁乮偒傘偆偟偟傚偆傜傫乯偵偼乽岊怘乮偙偠偒乯偺晹椶偵岊嫻乮偛偆傓偹乯偲屇傕偺偁傝乿偲偟偰偄偰丄岊嫻偼岊怘偺堦庬偲偟偰擣幆偝傟偰偄偨偙偲偑傢偐傞丅

丂塀枾夢摨怱傕岊嫻偼乽旕恖嫟擵強嬈乿偩偲偄偆尵偄曽傪偟偰偄偨丅

丂惙傝応偺寍恖偼偄傢備傞乽旕恖壱偓乿偱偁傝丄嫠帇偝傟偰偄偨丄偲偄偆堦斒揑側僀儊乕僕偑晜偐傃忋偑傞偑丄岊嫻偲偄偆懚嵼偼彮偟堘偭偨妏搙偐傜峫偊偰傒傞昁梫傕偁傞丅

丂峕屗傪戙昞偡傞儀僗僩僙儔乕偲側偭偨亀弔怓攡帣梍旤乮偆傔偛傛傒乯亁偵丄彈忩椱棡偱恎傪棫偰傞帠傪峫偊偰偄傞搨嬚壆偺堦恖柡偍挿偑丄偐偭偰媁極偺尛傝庤傪嬑傔偨偍偔傑偵尩偟偔傗傝偙傔傜傟傞偲偄偆僔乕儞偑偁傞丅

丂偍挿偼忩椱棡傪偝傜偄側偑傜丄垼傟側応柺偱椳傪偙傐偡丅偍偔傑偼偦傟偑婥偵擖傜側偄丅

丂乽峀応乿丄偮傑傝峀彫楬傗柧抧偺惙傝応偵弌偰墘偠偨偲偙傠偱丄懯壻巕傪偔傟傞傛偆側乽楢乿傕偱偒側偄偩傠偆偲偄偆丅

丂栚旲棫偪偑枮懌側偖傜偄偱偼丄寍偱恎傪棫偰傞偙偲偼偱偒側偄丅

丂偦傟側傜丄乽妿撨乿傪偲偭偨傜偳偆偐偲丄偍挿偵敆傞偺偱偁傞丅

丂偍挿偼忩椱棡偵惛傪弌偡偲尵偄栿偡傞偑丄婙怓偼傛偔側偄丅

丂偍挿偼丄媑尨偺榁曑丄搨嬚壆偺愓宲偓柡偱偁傞丅偮傑傝忋憌挰恖偺堦堳偱偁偭偨丅

丂壆奜偺寍恖偑旕恖巟攝壓偵偁傞埲忋丄偍挿偑惙傝応偵弌傞偨傔偵偼丄傗偼傝旕恖偺巟攝壓偵擖傜側偔偰偼側傜側偐偭偨丅

丂偟偐偟丄偍挿偵偲偭偰丄忩椱棡偺寍偼惗妶傪曐忈偡傞嵟屻偺庤抜偱偁偭偨丅

丂條乆側栤戣傪書偊偰丄壠傪弌偰偄偨偍挿偵偲偭偰丄惗寁偺摴偼乽扷撨傪偲傞乿埲奜偵偼丄忩椱棡偩偗偱偁偭偨丅

丂摉帪偺彈惈偑條乆側怑嬈偐傜慳奜偝傟偰偄偨偙偲傪巚偄婲偡昁梫偑偁傞丅

丂恎傪攧傞偲偄偆嵟廔庤抜偵偄偨傞慜偵丄惗妶偺椘傪妋曐偱偒傞壜擻惈偑偁偭偨偙偲偼丄偍挿傜摉帪偺挰柡偵偲偭偰丄戝偒偄堄枴傪帩偭偰偄偨丅

丂偍挿偼惙傝応偑偁偭偰偼偠傔偰丄惗妶幰偲偟偰帺棫偡傞壜擻惈傪帩偮偙偲偑偱偒偨偺偱偁傞丅

丂拲栚偝傟傞偺偼岊嫻偺恎暘揑庢埖偄偱偁傞丅

丂乽岊嫻摢壠揱乿偵傛傞偲師偺傛偆側帠忣偑傢偐傞丅

丂宑埨擭拞乮廫幍悽婭敿偽乯丄嫬撪傗柧抧偱乽憪幣嫃乿傗乽庬乆尒悽暔乿傪峴偆楺恖傗堦斒偺挰恖偑憹偊偰偄偨丅

丂偦偺怑嬈宍懺偑旕恖偺傕偺偵嬤偐偭偨偺偱丄旕恖摢幵慞幍偐傜嵎偟巭傔傜傟偨偑丄寍恖堦摨偼挰曭峴傊撏偗弌偰丄岊嫻乮偛偆傓偹乯偲屇偽傟傞廤抍偵強懏偡傞偙偲偵側偭偨傜偟偄丅

丂斵傜偼岊嫻摢傪棫偰丄乽尙壓嶰広傪棧傟傞寍乿傪峴偆幰偼丄偦偺怑偵廇偄偰偄傞尷傝偱偼丄旕恖摢偺巟攝傪庴偗傞偙偲偵側偭偨丅

丂岊嫻摢偼枅寧巐敧暥傪庴庢偭偰丄岊嫻偵娪嶥傪搉偟丄塩嬈尃傪曐徹偡傞宍偲側傞丅

丂斵傜偼旕恖摢偺巟攝傪庴偗偰偄傞偲偼偄偊丄怑嬈埲奜偺偙偲偵偮偄偰偼丄堦斒挰恖偲偟偰埖傢傟傞偙偲偵側偭偰偍傝丄岊嫻摢偱偁偭偰傕丄傕偟岊嫻偲偄偆怑嬈傪帿傔偨側傜偽丄旕恖偲偼娭學偑柍偔側傞偲偝傟偨丅

丂偡側傢偪丄偍挿偺傛偆側堦斒偺挰恖偱偁偭偰傕丄偦偺旕恖摨條偺乽恎暘乿傪丄堦枃偺娪嶥傪傕傜偄庴偗傞偙偲偱娙扨偵妉摼偱偒偨偺偱偁傞丅

丂偦偆偟偰斵傜挰恖偼丄旐嵎暿柉亖旕恖偲摨條偺棫応傪傒偢偐傜慖戰偟丄偐偭偰偼旕恖偨偪偵撈愯偝傟偰偄偨乽尙壓嶰広傪棧傟傞寍乿偺塩嬈尃傪妉摼偡傞偙偲偑偱偒偨偺偱偁偭偨丅

丂峕屗枛婜偺惙傝応偵偄偨寍恖偼丄偨偟偐偵幮夛偺嵟枛抂偵埵抲偟偰偄偨偺偐傕偟傟側偄丅

丂嫠帇偲偄偆栤戣傕偁偭偨偱偁傠偆丅

丂偟偐偟惙傝応偼丄岊嫻偲偄偆晄巚媍側乽恎暘乿傪惉棫偝偣丄忋憌挰恖傪娷傓堦斒偺搒巗柉廜偑丄昞尰偺僾儘僼僃僢僔儑僫儖偲偟偰惗偒偰偄偔摴傪採嫙偟偰偄偨丅

丂堦曽偵偼拤暫塹偺傛偆側丄偟偐偨偐側揦庁恖偺宱塩幰偨偪偑偄傞丅

丂惙傝応偲偄偆嬻娫偑峕屗搒巗柉偵條乆側壜擻惈傪奐偄偰偄偨偙偲傪婰壇偟偰偍偒偨偄丅

丂丂丂丂丂2 峕屗偺梀強 top

丂峕屗偱攧攦弔傪峴偆応強偲偄偊偽丄傑偢媑尨傪巚偄晜偐傋傞偱偁傠偆丅

丂媑尨偼尦榓巐乮堦榋堦敧乯擭偵尰嵼偺搶嫗搒拞墰嬫恖宍挰偁偨傝偵奐愝偝傟丄偦偺屻丄柧楋嶰乮堦榋屲幍乯擭偺戝壩傪宊婡偵愺憪偵堏揮偟偨丄枊晎岞嫋偺梀奻偱偁傞丅

丂岞嫋偺梀奻偲偟偰偼峕屗桞堦偱丄峕屗偺梀彈暥壔偺捀揰偵孨椪偟偨丅

丂側偍堏揮屻偺媑尨傪丄偦傟埲慜偺乽尦媑尨乿偲嬫暿偟偰乽怴媑尨乿偲傛傇丅

丂堦曽丄峕屗偵偼慡偔暿庬偺攧攦弔偺嬻娫偑懚嵼偟偨丅

丂偦傟偼丄抝怓傪採嫙偡傞偲偙傠偱偁傞丅

丂偦偙偵偼乽巕嫙乿偲傛偽傟傞丄廫巐丄屲嵨偔傜偄偺丄抝惈丒彈惈偳偪傜偵懳偟偰傕攧弔偡傞彮擭偑偄偨丅

丂怴媑尨偺梀彈偵偮偄偰偼丄條乆側榑峫偑偁傞偺偵斾傋偰丄抝怓偵偮偄偰偺榑峫偼偦傟傎偳懡偔側偔丄偄傑偩旈傔傜傟偨惈暥壔偲偺姶偑偁傞丅 |

恾46丂怴媑尨乮亀峕屗柤強恾夛亁傛傝乯

|

丂偦偙偱丄偙偙偱偼怴媑尨偲懳斾偝偣側偑傜丄偄傢偽乬傕偆堦偮偺媑尨乭偱偁傞抝怓偺梀強偵偮偄偰徯夘偟偰偄偒偨偄乮埲壓偼丄彫椦旤婭乽峕屗帪戙偺抝怓暥壔亅巕嫙壆偵偮偄偰俬乿乹嶳棞導棫彈巕抁婜戝妛擇乑乑乑擭搙懖嬈榑暥丄枹岞姧乺偵妛傫偱偄傞乯丅

丂幣嫃挰偲巕嫙壆

丂傑偢丄峕屗偺偳偙偵抝怓偺梀強偑偁偭偨偐丄妋擣偟偰偍偒偨偄丅

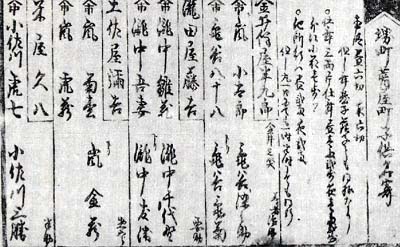

丂抝怓嵶尒亀嶰偺挬亁乮柧榓屲乹堦幍榋敧乺擭惉棫丄亀擔杮弾柉暥壔巎椏廤惉亁戞嬨姫丄嶰堦彂朳丄堦嬨幍巐擭強廂乯側傞嶜巕偵偼丄峕屗丒嫗丒戝嶁偺嶰搒偲慡崙奺抧偺丄桳柤側抝怓偺梀強偑婰偝傟偰偄傞丅

丂偦傟傜傪嬶懱揑偵帵偡偲丄昞1偺捠傝偵側傞丅

丂偙傟傜偺応強偵偼摿挜揑側丄戝偒側嫟捠揰偑偁傞丅

丂偡側傢偪丄峕屗偺嶄乮偝偐偄乯挰丒晿壆乮傆偒傗乯挰丄嫗搒偺媨愳挰丄戝嶁偺摴撢杧側偳偵戙昞偝傟傞傛偆偵丄傎偲傫偳偺応強偑幣嫃偳偙傠偲廳側傞揰偱偁傞丅

丂偦傟偱偼丄峕屗偵偮偄偰丄傕偆彮偟徻偟偔傒偰傒傛偆丅峕屗偺梀強偼丄

丂a丂嶄挰丒晿壆挰丒溲乮傛偟乯挰乮尰丄拞墰嬫恖宍挰乯丒栘斠乮偙傃偒乯挰乮尰丄拞墰嬫嬧嵗乯

丂b丂搾搰揤恄慜丒幣恄柧乮偟偽偟傫傔偄乯慜丒崓挰乮偙偆偠傑偪乯揤恄慜丒巗儢扟敧敠慜

丂c丂塸乮偼側傇偝乯挰乮尰丄愮戙揷嬫奜恄揷乯丒敧挌杧戙抧乮尰丄拞墰嬫敧挌杧偐乯

偺丄嶰偮偵暘椶偱偒傞丅

丂a 偼丄戝幣嫃乮枊晎偐傜峆忢揑側嫽峴嫋壜傪摼偨幣嫃乯傪拞怱偲偡傞幣嫃挰偦偺傕偺丄偁傞偄偼幣嫃挰偵嬤愙偡傞挰偱偁傞丅

丂嶄挰偵偼戝幣嫃偺拞懞嵗丄晿壆挰偵偼巗懞嵗丄栘斠挰偵偼怷揷嵗偑偁偭偨丅

丂壃挰偼嶄挰丒晿壆挰偵椬愙偡傞乮恾47嶲徠乯丅

丂b 偼丄媨抧幣嫃乮帥幮嫬撪偱峴傢傟傞幣嫃乯偱桳柤側帥幮偺栧慜偱偁傞丅

丂傑偨幣恄柧偼憹忋帥偵丄搾搰偼搶塨嶳乮偲偆偊偄偞傫乯偵嬤偔丄媞偵偼憁椀偑懡偐偭偨丅

丂c 偺塸挰偼恄揷柧恄幮偵嬤偄丅

丂乽巕嫙乿偺庬椶

丂偲偙傠偱丄乽梀彈乿偼攧弔晈偺堦斒揑側柤徧偲偟偰傕巊梡偝傟傞偑丄嫹媊偺乽梀彈乿偲偼丄怴媑尨側偳岞嫋偺梀奻偵偄傞攧弔晈偺偙偲偱偁傞丅

丂梀彈偲丄偦傟埲奜偺偨偲偊偽壀応強偵偄傞攧弔晈偲偼丄傑偭偨偔埵抲偯偗偑偪偑偭偨丅

丂壀応強偺攧弔晈偼乽攧彈乿乮偽偄偠傚乯偲傛偽傟丄偨傃偨傃枊晎偺庢掲傝偺懳徾偲側偭偰偄傞丅

丂偝傜偵丄乽栭戦乿乮傛偨偐乯乽慏閈摢乿乮傆側傑傫偠傘偆乯側偳楇嵶側攧弔晈乮傕偪傠傫旕岞擣乯偑丄峕屗偺奺抧偵懡悢懚嵼偟偰偄偨丅

丂偱偼丄抝怓偺応崌偼偳偆偩傠偆偐丅抝怓偵偮偄偰偼丄怴媑尨偺傛偆側妘棧偝傟偨嬻娫偼傒傜傟側偄丅

丂傓偟傠帥幮偺栧慜側偳丄攧彈偺偄偨嬻娫偲廳側傞晹暘偑戝偒偄丅

丂嫗搒偲戝嶁偱傕妘棧偝傟偨宍愓偼側偄偑丄堦愢偱偼丄嫗搒偱偼媨愳挰丄戝嶁偱偼嶁挰偲偄偆梀彈挰偺拞偵丄抝怓傪攧傞応強偑偁偭偨偲偄偆丅

丂傛偔抦傜傟偰偄傞傛偆偵丄峕屗帪戙弶婜偵偼乽庒廜乿乮傢偐偟傘偆乯偡側傢偪尦暈乮偘傫傉偔乯慜偺彮擭偵傛傞庒廜壧晳婈偑棳峴偟偨丅 |

恾47丂嶄挰丒晿壆挰丒溲挰

乮乽峕屗欃奊恾乿傛傝乯

|

|

丂庒廜偼乽廜摴乿亖抝怓偺憡庤敽偭偨偨傔丄晽懎摑惂偺棟桼偐傜丄彸墳尦乮堦榋屲擇乯擭偵庒廜壧晳婈偼嬛巭偝傟傞丅

丂摨擭偵弌偝傟偨朄椷偼丄峕屗挰拞偵乽偐傇偒巕乿偺傛偆側乽偣偑傟乿傪書偊抲偒丄媞偐傜嬥嬧傪庢偭偰乽岞奅乿偝偣偰偼側傜側偄丄偲掕傔傞丅

丂乽岞奅乿偲偼乽嬯奅乿偲摨偠偔攧怓傪堄枴偡傞丅偙偺朄椷偼丄挰拞偵偍偗傞攧彈嬛巭偲僙僢僩偵側偭偰偄偰丄乽偐傇偝巕乿偲乽攧彈乿偲偑摨偠師尦偱偲傜偊傜傟偰偄偨偙偲偑傢偐傞丅

丂彈惈偺応崌偲摨偠偔抝惈偺攧怓幰偵傕丄條乆側奒憌偑偁偭偨偲巚傢傟傞偑丄偄傑偩偦偺徻嵶偼柧傜偐偱偼側偄丅

丂偙偙偱偼偲傝偁偊偢丄乽巕嫙乿偵偄偔偮偐儔儞僋偑偁偭偨偙偲傪弎傋偰偍偙偆丅

丂乽巕嫙乿偲偼憤徧偱丄偦傟埲奜偵丄乽晳戜巕乿乮傇偨偄偙乯乽堿巕乿乮偐偘偙乯乽堿娫乿乮偐偘傑乯乽旘巕乿乮偲傃偙乯側偳丄條乆側屇徧偑偁偭偨丅

丂偟偐偟丄偦傟偧傟偺掕媊偲側傞偲丄嬤悽偵弌斉偝傟偨杮偵偍偄偰傕丄偡偱偵堦掕偟偰偄側偄丅 |

丂亀嶰偺挬亁偱偼丄乽晳戜巕乿偼嶄挰丒晿壆挰丒栘斠挰乮亖戝幣嫃偺偁傞幣嫃挰乯偵偄傞乽巕嫙乿傪堄枴偟丄斵傜偼晳戜偵弌側偔偰傕乽晳戜巕乿偱偁偭偨偲偡傞丅

丂斵傜偼攧怓傕偡傟偽丄戝幣嫃偵弌墘偡傞彮擭栶幰偱傕偁偭偨丅

丂乽堿巕乿偼溲挰傗搾搰側偳偵偄傞乽巕嫙乿偱丄斵傜偼晳戜偵弌偨偲偟偰傕媨抧幣嫃側偺偱丄乽晳戜巕乿偲偼傛偽傟偢乽堿巕乿偱偁偭偨丅

丂亀恛捤択亁乮暥壔廫堦丂擇敧堦巐乺擭惉棫乯偱偼扨弮偵丄戝幣嫃偱偁傞偆偲媨抧幣嫃偱偁傠偆偲丄晳戜偵弌傞乽巕嫙乿傪乽晳戜巕乿偲傛傇丅

丂亀恖椣孭栔恾渂亁尦榎嶰乹堦榋嬨乑乺擭姧乯偱偼丄晳戜偵弌側偄傕偺傪乽堿娫乿偲偟偰偄傞丅

丂傑偨抧曽傪弰傞乽巕嫙乿傪乽旘巕乿偲徧偟偰偄傞丅

丂偙偙偱廳梫側偺偼丄寢壥揑偵帵偝傟偨掕媊偼傑偪傑偪側偑傜丄幣嫃偺晳戜偵弌傞偐弌側偄偐偑丄乽巕嫙乿傪暘椶偡傞夁掱偱丄傂偲偮偺婎弨偵側偭偰偄傞偙偲偱偁傞丅

丂亀恖椣孭栔恾渂亁偵偼師偺傛偆偵偁傞丅

丂乮巕嫙壆偼乯壧晳婈幣嫃偺栶幰傪丄梀彈壆偑梀彈傪書偊傞傛偆偵書偊抲偄偰寍傪巇崬傒丄廫巐丄屲嵨偵側傟偽丄偦傟偧傟偵鉟楉偵巇棫偰偰幣嫃傊弌偡丅

丂傕偟傕丄寍偑忋庤偱恖婥偑弌傟偽丄巕嫙壆偺栧岥偵乽乑乑偺廻乿偲戝偒偔柤慜傪彂偄偰丄栭偵偼屗岥偺摃戜偵柤慜傪彂偒晅偗偰偍偔偺偱偁傞丅

丂嬤悽偺抝怓暥壔偺戝偒側摿挜偼丄幣嫃偲枾愙側娭學傪傕偭偰偄偨偙偲偱偁傞丅

丂乽巕嫙乿偺応崌丄晳戜偱偺寍偺忋庤偝偲恖婥偲偑丄偦偺傑傑抝彥偲偟偰偺昡壙偲恖婥偵偮側偑傞偺偱偁偭偨丅

丂庒廜壧晳婈偦偺傕偺偼嬤悽弶婜偵嬛巭偝傟偨偑丄乽庒廜乿偺悈柆偼乽偐傇偒巕乿偐傜乽巕嫙乿傊偲丄偨偟偐偵捠偠偰偄偨偺偱偁傞丅

丂偦偟偰乽巕嫙乿偺奿晅偗傗抣抜偼丄幣嫃偺奿偵傎傏懳墳偟偨丅

丂亀嶰偺挬亁偵傛傟偽丄戝幣嫃偵弌傞嶄挰丒晿壆挰丒栘斠挰偺乽巕嫙乿偲丄媨抧幣嫃偵弌傞搾搰偺乽巕嫙乿丄偍傛傃晳戜偵弌側偄偱攧怓傪愱栧偲偡傞溲挰偺乽巕嫙乿偺抣抜偼丄偍偍傛偦榋丗屲丗巐偺斾棪偱偁偭偨丅

丂傕偭偲傕亀嶰偺挬亁偱偼丄乽巕嫙乿偺暘椶偼丄晳戜偵弌傞弌側偄傛傝傕丄偳偙偺挰偵偄傞偐偵傛偭偰側偝傟偰偄偨丅

丂偄偄偐偊傟偽丄乽巕嫙乿偺奿晅偗傗抣抜偼丄偳偺挰偺乽巕嫙壆乿偵強懏偡傞偐偵傛偭偰寛掕偝傟偨偺偱偁傞丅

丂偩偐傜丄抧曽幣嫃傪傢偨傝偁傞偔乽巕嫙乿偼乽旘巕乿偲傛偽傟丄峕屗偺乽巕嫙乿偺奿壓偵埵抲偯偗傜傟偨丅

丂媑尨嵶尒

丂怴媑尨偱偼婎杮揑偵枅擭丄弔偲廐偵堦嶜偢偮丄乽媑尨嵶尒乿偲偄偆僈僀僪僽僢僋偑敪峴偝傟偨丅

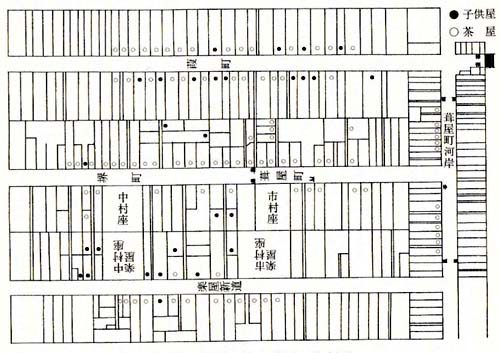

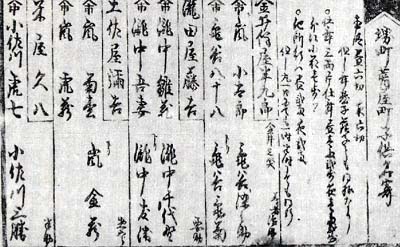

丂偍偍傛偦恾48偺傛偆側宍幃偱丄梀彈壆丒梘壆乮偁偘傗乯丒拑壆側偳傪挰暲傒偵増偭偰彂偒忋偘丄梀彈壆偛偲偵書偊偺梀彈偺柤慜丒崌報乮媁奿乯傪婰嵹偡傞傕偺偱偁傞丅

丂恾48偵帵偟偨偺偼丄戝栧傪擖偭偰偡偖塃懁偺峕屗挰堦挌栚偵偁偭偨丄愵壆偲偄偆梀彈壆偺晹暘偱偁傞丅

丂摨挰偵偼愵壆傪偼偠傔偲偟偰丄屆奿偱婯柾偑戝偒偄梀彈壆偑懡偐偭偨丅

丂偙偙偵偼丄偳偺傛偆側梀彈偑偄偨偺偩傠偆偐丅

丂恾48偵傛傟偽丄愵壆偵偼丄埨塱廫乮堦幍敧堦乯擭摉帪丄壴愵傪偼偠傔榋擇恖偺梀彈偑書偊傜傟偰偄偨丅

丂梀彈偺柤慜偺忋偵晅偝傟偰偄傞偺偑丄崌報偲傛偽傟傞梀彈偺奿晅偗傪昞偡報偱偁傞丅 |

恾49乽抝怓嵶尒乿

乮亀嶰偺挬亁傛傝乽巕嫙柤婑乿偺晹暘乯

|

丂梀彈偺梘戙偼崌報偛偲偵寛傔傜傟偰偄偨丅壴愵傎偐嶰恖偺梀彈偵偼 乬屇傃弌偟乭偺傛偆側崌報偑偁傞丅 乬屇傃弌偟乭偺傛偆側崌報偑偁傞丅

丂偙傟偼乽屇弌偟乿偲傛偽傟丄挘尒悽傪偣偢偵帺幒偵偄傞乮偺傪屇傃弌偟偰梀傇乯嵟崅奿偺梀彈偱偁傞丅

丂嬍壆偱偼 乮屇弌偟乯丒 乮屇弌偟乯丒 丒 丒 丒柍報偺巐庬椶偺嬫暘偑傒傜傟傞偑丄怴媑尨慡懱偱偼丄偨偲偊偽姲惌嬨擭偵偼堦巐庬椶偺崌報偑愝掕偝傟偰偄偨乮亀峕屗旤彈嫞丂媑尨嵶尒亁暯栘晜悽奊嵿抍丄堦嬨嬨屲擭乯丅 丒柍報偺巐庬椶偺嬫暘偑傒傜傟傞偑丄怴媑尨慡懱偱偼丄偨偲偊偽姲惌嬨擭偵偼堦巐庬椶偺崌報偑愝掕偝傟偰偄偨乮亀峕屗旤彈嫞丂媑尨嵶尒亁暯栘晜悽奊嵿抍丄堦嬨嬨屲擭乯丅

丂偨偩偟丄乽屇傃弌偟乿偺傛偆側奿偺崅偄梀彈偼偛偔彮悢偱偁傞丅

丂偲偔偵揤曐廫嶰乮堦敧巐擇乯擭偵壀応強偺攧彈壆偑尩偟偄庢掲傝傪庴偗偰偐傜偼丄攧彈偑嫮惂揑偵怴媑尨偵憲傝崬傑傟偨偨傔丄峅壔擇乮堦敧巐屲乯擭偵偼擇幍乑尙梋傝偺梀彈壆偺偆偪丄彮側偔偲傕偦偺嶰妱偑壀応強弌恎偲偄偆桳條偱偁偭偨丅

丂偙偆偟偨梀彈壆偼丄嬊尒悽偲偄偆偛偔彫婯柾側揦傪峔偊偨丅

丂恖悢偐傜偄偊偽丄乽屇傃弌偟乿偺傛偆側忋媺梀彈傛傝傕丄嵟壓媺偵埵抲偟楇嵶側嫬嬾偵偁偭偨嬊乮偮傏偹乯彈榊偺曽偑丄偼傞偐偵懡偐偭偨偺偱偁傞乮媑揷怢擵乽怴媑尨偲壖戭乿亀壧枦亁挬擔怴暦幮丄堦嬨嬨敧擭乯丅

|

恾50乽巕嫙壆乿偲拑壆偺暘晍恾

丂抝怓嵶尒

丂偝偰丄抝怓偺曽偵傕乽抝怓嵶尒乿側傞傕偺偑偁傞丅丂

丂偦偺宍幃偼丄恾49偵偆偐偑偊傞傛偆偵丄柧傜偐偵乽媑尨嵶尒乿傪堄幆偟偨傕偺偱偁傞丅

丂偨偩偟丄乽媑尨嵶尒乿偑枅擭擇嶜偢偮姧峴偝傟丄尰嵼偱偼巐屲嬨庬椶偑妋擣偝傟傞偺偵懳偟丄乽抝怓嵶尒乿偼丄柧榓尦乮堦幍榋巐乯擭亀媏偺墍亁偲柧榓屲乮堦幍榋敧乯擭亀嶰偺挬亁偺擇庬椶偑妋擣偝傟傞偺傒偱偁傞丅

丂偮傑傝丄乽媑尨嵶尒乿偼峀斖側廀梫偵巟偊傜傟丄幚嵺偵埬撪彂偲偟偰傕婡擻偟偰偄偨偑丄乽抝怓嵶尒乿偼乽媑尨嵶尒乿偵懳峈偟偰丄偦偺乬抝怓斉乭偲偟偰嶌惉偝傟偨丄懡暘偵岲帠壠揑梫慺偑嫮偄傕偺偩偭偨偲巚傢傟傞丅

丂偳偪傜偺乽抝怓嵶尒乿偵傕暯夑尮撪偺彉暥偑偁傞偐傜丄斵偺廃曈偱庯枴揑偵嶌惉偝傟偨傕偺偐傕偟傟側偄丅丂

丂亀媏偺墍亁偼峕屗偺傒丄亀嶰偺挬亁偼峕屗丒嫗丒戝嶁丒彅崙偺梀強傪懳徾偲偟偰偄傞丅 |

|

丂偙偙偱偼亀嶰偺挬亁傪偲傝偁偘丄乽抝怓嵶尒乿偺悽奅傪偺偧偄偰傒傛偆丅丂亀嶰偺挬亁偼戝偒偔暘偗偰丄

丂嘆嶄挰丒晿壆挰偍傛傃摨挰壨娸丒溲挰丒妝壆怴摴偺挰暲傒恾丄

丂嘇慡崙偺乽巕嫙柤婑乿乮恾49偼嶄挰偙曅壆挰偺乽巕嫙柤婑乿晹暘乯丄偺擇偮偺晹暘偐傜側傞丅

丂嘆偱偼丄挰壆晘偛偲偵廧恖偺柤慜偑彂偒崬傑傟丄偝傜偵乽巕嫙壆乿偲拑壆偵偼報偑晅偝傟偰偄傞丅

丂嘇偼乽巕嫙壆乿偛偲偵丄書偊偺乽巕嫙乿偺柤慜傪彂偒忋偘偨傕偺偱偁傞丅

丂乽巕嫙乿偺柤慜偵偼丄偳偙偺幣嫃偵弌偰偄傞偐丄乽壓傝乮嫗丒戝嶁偐傜峕屗偵棃偨乯乿偐偳偆偐丄傪帵偡報偑晅偝傟偰偄傞丅

丂偡偱偵徯夘偟偨慡崙奺抧偺抝怓壆強儕僗僩乮昞1乯偼丄嘇偐傜嶌惉偟偨傕偺偱偁傞丅 |

恾48乽媑尨嵶尒乿乮埨塱10擭弔乯

|

丂嘆偐傜偼丄幣嫃挰偵偍偗傞乽巕嫙壆乿偲拑壆偺暘晍忬嫷偑偆偐偑偊傞丅

丂恾50偼嘆傪娙棯壔偟偰丄乽巕嫙壆乿乮仠報乯偲拑壆乮仜報乯偺嬫暿偺傒傪婰偟偨傕偺偱偁傞丅

丂偙偺恾偵傛傟偽丄嶄挰偍傛傃妝壆怴摴偵偼乽巕嫙壆乿偑堦屲尙丄拑壆偑嶰幍尙丄晿壆挰偍傛傃摨挰壨娸偵偼乽巕嫙壆乿偑側偔丄拑壆偑擇敧尙丄溲挰偵偼乽巕嫙壆乿偑堦嶰尙丄拑壆偑擇幍尙偁偭偨丅

丂傑偨嘇偐傜偼丄幣嫃偵弌墘偟偨乽巕嫙乿偺悢傪抦傞偙偲偑偱偒傞丅偦傟傪傑偲傔偨偺偑昞2偱偁傞丅

丂嶄挰丒晿壆挰偺乽巕嫙乿偼丄椉挰偵偁偭偨拞懞嵗丒巗懞嵗偵弌墘偟偰偄傞偙偲丄搾搰丒巗儢扟偺乽巕嫙乿偼媨抧幣嫃乮偍偦傜偔搾搰揤恄幮幣嫃偲巗儢扟敧敠媨幣嫃乯偵弌墘偟偰偄傞偙偲丄溲挰偺乽巕嫙乿偼幣嫃偵偼弌墘偟側偐偭偨偙偲偑傢偐傞丅

丂乽壓傝乿偵偮偄偰偼屻偱弎傋傞丅

丂梀彈壆曭岞偲巕嫙壆曭岞

丂彈惈偑梀彈壆偵乬恎傪攧傞乭偲偒丄宍幃忋偼梀彈壆偵乬曭岞偡傞乭偙偲偵側偭偰偄偨偨傔丄曐徹恖偐傜梀彈壆偵懳偟偰曭岞恖惪忬偑弌偝傟偨丅

丂乽巕嫙乿偺応崌偼偳偆偩傠偆偐丅

丂亀姲揤尒暦婰亁揤曐婜乹堦敧嶰乑乣巐嶰乺埲崀惉棫乯偵偼乽溲挰偵偐偘傑傗乮堿娫壆乯偲偰丄抝怓傪攧傞栰榊壆偁傝丄栶幰偺掜巕曭岞恖惪忬偵偰書偊傞傛偟乿偲偁傞丅

丂乽巕嫙乿偼丄壧晳婈栶幰偺掜巕偲偟偰乽巕嫙壆乿偵曭岞偡傞偲偄偆宍幃傪偲偭偨偺偱偁傞丅

丂亀嶰偺挬亁偺乽巕嫙柤婑乿偵婰偝傟偨乽巕嫙乿偺柤慜偼丄乽棐彫懢榊乿乽巗愳掃擵彆乿乽拞懞媏憼乿側偳丄偡傋偰壧晳婈栶幰傜偟偄柤慜偵側偭偰偄傞丅

丂梀彈偺応崌偲斾妑偡傞偲丄曐徹恖偑書庡乮梀彈壆傗乽巕嫙壆乿乯偵曭岞恖惪忬傪弌偡丄偲偄偆宍幃偼摨偠側偑傜丄梀彈偼乬梀彈乭曭岞偱偁傞偺偵丄乽巕嫙乿偼乬巕嫙乭曭岞偱偼側偔乬栶幰掜巕乭曭岞偱偁傞揰偑嫽枴怺偄丅

丂偱偼丄乽巕嫙壆乿傪宱塩偟偰偄偨偺偼丄偳偺傛偆側恖乆偩偭偨偺偩傠偆偐丅

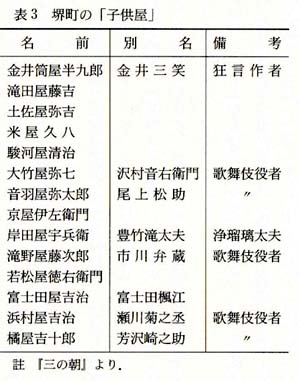

丂亀嶰偺挬亁偵偍偗傞嶄挰偺帠椺傪丄昞3偵帵偟偨丅偙傟偵傛傟偽丄乽巕嫙壆乿偼嫸尵嶌幰乮壧晳婈傗忩椱棡幣嫃偺嶌幰乯丄壧晳婈栶幰丄忩椱棡懢晇側偳偱偁偭偨丅

丂乽巕嫙柤婑乿傪尒傞偲丄傂偲偮偺乽巕嫙壆乿偵偼摨惄偺乽巕嫙乿偑廤拞偡傞孹岦偑偁傞偺偱丄乽巕嫙乿偵偲偭偰乽巕嫙壆乿偼丄幣嫃偺悽奅偱偺傑偲傑傝乮乑乑壆堦栧側偳乯偺墑挿偱偁偭偨偺偐傕偟傟側偄丅

丂抝怓暥壔偺備偔偊

丂偲偙傠偱丄亀嶰偺挬亁偼抝怓暥壔偑悐戅偟偮偮偁傞帪婜偵弌偝傟偨丅亀嶰偺挬亁彉暥偵偍偄偰暯夑尮撪偼丄

丂丂彈榊偢偒庒廜傪偄傗偑傝丄庒廜偢偒彈榊傪偦偟傞丅偦偺榑傓偐偟傛傝崱偵帄偰丄彑傕側偔晧傕側偔丅

丂丂椉摴側傜傃峴傢傟偰丄媑尨偵乽傋傜朧乿偁傟偽丄嶄挰偵乽偩傢偗乿傪恠偡丅 |

偲弎傋偰偄傞丅

丂偐偭偰偼丄抝怓攈偐彈怓攈偐偺媍榑傑偱傑偒偍偙偭偨傎偳丄椉幰偼側傜傃棫偭偰偄偨丅

丂偦偟偰丄偦傟偧傟偺暥壔傪徾挜偡傞応強偑丄彈怓偱偼怴媑尨丄抝怓偱偼嶄挰偨偭偨丅

丂抝怓暥壔偼丄怴媑尨偵偍偗傞梀彈暥壔偲丄嬤悽偺抜奒偐傜堄幆揑偵懳斾偝傟偰偄偨偺偱偁傞丅

丂偲偙傠偑丄偙偺傛偆偵抝怓偑棽惙傪傒偨偺傕丄亀嶰偺挬亁偑彂偐傟偨廫敧悽婭敿偽傑偱偱偁偭偨丅

丂廫敧悽婭屻敿偵側傞偲丄抝怓偼媫懍偵悐戅偟偰偄偔丅

丂暥壔廫堦乮堦敧堦巐乯擭惉棫偺亀恛捤択亁偼乽曮楋乮堦幍屲堦乣榋嶰乯偺崰偲堘偄丄乮堿娫偼乯尭彮偣偟帠偵偰丄抝怓悐偊偨傞偲尒偊偨傝乿偲婰偡丅

丂側偤抝怓偼偡偨傟偨偺偐丅

丂嶰揷懞撐嫑偼丄偦偺尨場偼壧晳婈幣嫃偺曄幙偵偁傞偲傒偰偄傞乮亀幣嫃晽懎亁拞岞暥屔丄堦嬨嬨嬨擭乯丅

丂乽巕嫙乿偺偆偪丄偲偔偵捒廳偝傟偨偺偼嫗丒戝嶁乮忋曽乯偐傜棃偨乽壓傝乿偺乽巕嫙乿偱偁傞丅

丂忋曽弌恎偺乽巕嫙乿偼忋幙偲偝傟丄晳戜偱偼彈宍偲偟偰旤杄傪嫞偭偨丅

丂亀嶰偺挬亁偵偼丄

|

乽庒廜乿偺懡偔偼嫗丒戝嶁壓傝偩偭偨偺偱丄峕屗偱巇棫偰偨乽巕嫙乿傗丄傛偦偺搚抧偐傜書偊偨偺傕丄弶傔偰乮媞偺慜偵乯弌偡帪偵偼乽壓傝乿偲斺業偟偰偄傞丅 |

偲偁傞丅

丂偮傑傝丄抝怓偺悽奅偱偼乽忋曽弌恎乿偑僽儔儞僪偲偟偰傕偰偼傗偝傟偨偨傔丄幚嵺偼忋曽弌恎偱偼側偔偰傕丄偦傟偲徧偟偰攧偭偰偄偨偲偄偆丅

丂偦偺偨傔丄峕屗偵偼丄峕屗偱惗傑傟堢偭偨彈宍偑偄側偄偲傑偱偄傢傟偨丅

丂偲偙傠偑丄偙偺彈宍偺寍偺怺壔偑丄傗偑偰抝怓偺悐戅傪彽偔偙偲偵側傞丅

丂偮傑傝丄偼偠傔彈宍偼乽庒廜乿偺怓婥傪乽彈乿巔偵幨偟偰偄偨偑丄偦偺寍偺妋棫偲嫟偵丄斵傜偼怓婥偱偼側偔媄寍偵傛偭偰乽彈乿傪昞尰偡傞傛偆偵側傞丅

丂廫敧悽婭枛崰偺偙偲偱偁傞丅

丂偁傑傝偵傕乽彈乿搙傪嫮傔偨乽抝乿偼乽堎惈乿壔偟偰丄傕偼傗乽摨惈垽乿偺懳徾偐傜偼偢傟偰偄偭偨丅

丂抝怓暥壔偼幣嫃偲枾愙偵寢傃偮偔偙偲偱丄偦偺柦柆傪曐偭偰偄偨偑丄傗偑偰偦偙偐傜幣嫃偑梀棧偡傞偲嫟偵丄幚幙揑側惗柦傪幐偭偰偄偭偨丅

丂亀嶰偺挬亁偐傜栺敧乑擭屻偵彂偐傟偨亀庣掑枱峞亁偼丄抝怓偺備偔偊偵偮偄偰師偺傛偆偵婰偟偰偄傞乮亀嬤悽晽懎巙亁娾攇暥屔丄堦嬨嬨嬨擭乯丅

丂揤曐偺夵妚乮堦敧巐擇擭崰乯屻偼峕屗丒嫗丒戝嶁偲傕抝怓偼攑愨偟偨偲偄偆丅

丂偟偐偟嬤崰丄暦偄偨偲偙傠偱偼丄搾搰揤恄幮抧偱枾偐偵嵞奐偟偨偲偺偙偲偱偁傞丅

丂揤曐埲慜偵偼乽彈徬乿偡傞幰偑偄偨偑丄搾搰偱嵞奐偟偨幰偼乽彈徬乿傪偣偢丄旤彮擭偺乽抝徬乿偱偁傞偲偄偆丅

丂傂偲偙傠偺棽惙傇傝偼幐傢傟偨偲偼偄偊丄偦傟偱傕抝怓偵偼崻嫮偄恖婥偑偁偭偨丅

丂偐偭偰乽彈乿傪巙岦偟偨抝彥偨偪偼丄嵞傃乽抝乿偵夞婣偟偰嵞婲偟偨偺偱偁傞丅

丂丂丂丂3丂壧晳婈 top

丂幣嫃挰

丂峕屗偼暥壔偺乽婲揰乿偱傕偁傞丅偙偙偐傜慡崙偵岦偗偰丄條乆側暥壔偑敪怣偝傟偨丅

丂側偐偱傕壧晳婈幣嫃偼丄偦偺戙昞揑側傕偺偱偁傞丅

丂峕屗偺壧晳婈偲偄偆偲丄恾51偺傛偆側幣嫃挰偺擌傢偄傪丄偡偖偵巚偄晜偐傋傞偱偁傠偆丅

丂偟偐偟丄壧晳婈幣嫃偺嫽峴応強偼丄偙偺傛偆側幣嫃挰偺傒偱偼側偔丄峕屗偺偁偪偙偪偵揰嵼偟偰偄偨丅

丂偙偙偱偼丄偦偺傛偆側嫽峴応強傪偄偔偮偐徯夘偟偰偄偒偨偄丅丂偄偮丄峕屗偺偳偙偱丄幣嫃嫽峴偑巒傑偭偨偺偐偵偮偄偰偼丄晄柧側揰偑懡偄丅

丂偨偩捠愢偱偼丄偼偠傔偼拞嫶乮擔杮嫶偲嫗嫶偺拞娫丄尰嵼偺搶嫗搒拞墰嬫嫗嫶丒敧廳廎丒幒挰偁偨傝乯晅嬤偱幣嫃偑峴傢傟丄偮偄偱姲塱婜乮堦榋擇巐乣巐嶰乯偵偼擧媂乮偹偓乯挰乮尰丄拞墰嬫擔杮嫶杧棷挰乯偑戙昞揑側嫽峴応強偵側偭偨丄偲偝傟偰偄傞丅 |

恾51丂幣嫃挰偺擌傢偄

乮宬嵵塸愹乵峕屗椉嵗幣嫃挰婄尒悽擵恾乶傛傝乯

|

丂傗偑偰宑埨巐乮堦榋屲堦乯擭崰丄擧媂挰偺幣嫃偑嶄挰丒晿壆挰乮尰丄拞墰嬫恖宍挰乯偵堏揮偡傞丅

丂椉挰偼椬偮偯偒偱偁偭偨偨傔丄偁傢偣偰擇挌挰偲傕徧偝傟偨丅

丂柧楋嶰乮堦榋屲幍乯擭偵丄峕屗偺戝晹暘傪從偒恠偔偟丄奨偺條憡傪堦曄偝偣偨柧楋偺戝壩偑婲偭偨偺傪宊婡偵丄峕屗偺奺抧偺幣嫃彫壆偑偄偔偮偐徚偊偰偄偭偨丅

丂偙偺崰偵丄壧晳婈偺戝幣嫃乮枊晎偐傜峆忢揑偵嫽峴傪嫋壜偝傟偨幣嫃乯偼巐嵗偲側偭偨傛偆偱偁傞丅

丂偡側傢偪丄拞懞嵗丒巗懞嵗丒怷揷嵗丒嶳懞嵗偱偁傞丅

丂偦偟偰丄拞懞嵗偺偁偭偨嶄挰丄巗懞嵗偺偁偭偨晿壆挰偼丄姲暥丒墑曮婜乮堦榋榋堦乣敧乑乯崰偵偼丄峕屗傪戙昞偡傞嫽峴応強偵側偭偰偄偭偨丅

丂傑偨丄怷揷嵗偺偁偭偨栘斠挰乮尰丄拞墰嬫嬧嵗乯傕丄屆偔偐傜偺嫽峴応強偱偁偭偨丅

丂惓摽巐乮堦幍堦巐乯擭偵奊搰丒惗搰帠審乮戝墱彈朳偺奊搰傜偑嶳懞嵗偱梀嫽偟丄曢帪偵婣忛偟偨偙偲偑敪妎偟偨帠審乯偺欓傔傪庴偗嶳懞嵗偑戅揮偟偰偐傜偼丄戝幣嫃偼拞懞嵗丒巗懞嵗丒怷揷嵗偺嶰嵗偵側傞丅

丂埲屻丄偙偺嶰嵗丄偍傛傃偦偺壖楨乮杮楨偺嶰嵗偑宱塩崲擄偵娮偭偨偲偒丄戙傢傝偵嵗傪棫偰傞乯偱偁傞搒嵗丒嬎嵗丒壨尨嶈嵗偑丄峕屗偺壧晳婈嫽峴傪儕乕僪偡傞偙偲偵側傞丅

丂戝幣嫃偺廃曈偵偼丄偄傢備傞幣嫃挰偑宍惉偝傟偨丅

丂偦偺條巕偼丄恾51側偳偵偆偐偑偆偙偲偑偱偒傞丅

丂巹偨偪偑堦斒揑偵巚偄昤偔幣嫃偼丄偙偆偟偨戝幣嫃偺偙偲偱偁傠偆丅

丂偦偺壆崻偵偼嫽峴尃嫋壜偺徾挜偲偟偰楨傪偄偨偩偒丄栶幰偺柤慜傗墘栚偺応柺傪婰偟偐娕斅傪楢偹偰偄偨丅

丂峕屗偺幣嫃挰偺摿挜偼丄戝幣嫃偺彫壆偩偗偱側偔恖宍忩椱棡傗尒悽暔側偳懡條側幣嫃彫壆偑寶偪側傜傃丄偝傜偵幣嫃拑壆傗栶幰丒棤曽側偳丄幣嫃娭學幰偑嫃戭傪峔偊廤廧偟偰偄傞揰偵偁傞丅

丂偦偺屻丄嶰嵗偼揤曐夵妚偺塭嬁傪庴偗偰丄揤曐廫嶰乮堦敧巐擇乯擭偵拞懞嵗偑墡庒挰堦挌栚偵丄巗懞嵗偑摨挰擇挌栚偵丄壨尨嶈嵗乮怷揷嵗偺峊楨乯偑摨挰嶰挌栚偵偦傟偧傟堏揮偡傞丅

丂偮偄偱恖宍忩椱棡幣嫃偺嶧杸嵗丄寢忛嵗傕偦傟偧傟堦挌栚丄擇挌栚偵堏揮偡傞丅

丂嶰挰偵傢偨傝壧晳婈幣嫃傗恖宍忩椱棡幣嫃偺彫壆偑偮偯偔偝傑偼丄傑偝偵暥壔偺敪怣抧偨傞峕屗偵傆偝傢偟偄憇娤偱偁偭偨丅

恾52丂巗儢扟敧敠媨乮亀峕屗柤強恾夛亁傛傝乯 |

恾53丂搾搰揤恄幮乮亀峕屗柤強恾夛亁傛傝乯 |

丂嶰嵗偲媨抧幣嫃

丂幣嫃挰偱偺嫽峴偲偼暿偵丄帥幮嫬撪偱偺嫽峴傕惙傫偵峴傢傟偨丅

丂偙傟偼媨抧幣嫃偲傛偽傟丄峕屗偺奺抧偵揥奐偟偰偄偨丅

丂拞偱傕丄巗儢扟敧敠媨丄幣恄柧幮丄搾搰揤恄幮偺幣嫃偑桳柤偱偁偭偨丅

丂恾52丒恾53偼丄偦傟偧傟巗儢扟敧敠媨偲搾搰揤恄幮傪昤偄偨傕偺偱偁傞偑丄偳偪傜偺嫬撪偵傕乽幣嫃乿傗丄偁傞偄偼乽梜媩乿偑尒偊丄偐側傝戝偑偐傝側彫壆偑愝偗傜傟偰偄偨偙偲偑傢偐傞丅

丂偟偐偟丄媨抧幣嫃偼婜娫傪尷掕偟偰嫽峴偝傟傞偺偑尨懃偱偁偭偰丄戝幣嫃偺嶰嵗偲偼奿嵎偑偁偭偨丅

幣嫃彫壆傕壖愝偑偨偰傑偊偱偁偭偨丅戝幣嫃偲媨抧幣嫃偺奿嵎傪揱偊傞僄僺僜乕僪偑偄偔偮偐巆偭偰偄傞偺偱丄偙偙偵徯夘偟傛偆乮媨抧幣嫃偵偮偄偰偼丄媑揷怢擵乽亀峕屗亁偺晛媦乿乹亀擔杮巎尋媶亁巐乑巐崋丄堦嬨嬨榋擭乺丄庣壆婤乽媨抧幣嫃乿乹亀嬤悽寍擻暥壔巎偺尋媶亁峅暥摪丄堦嬨嬨擇擭乺側偳偺尋媶偑偁傞乯丅

丂暥壔榋乮堦敧乑嬨乯擭丄拞懞丒巗懞椉嵗偑椶從偟偨丅

丂偦偙偱丄巗儢扟敧敠媨嫬撪幣嫃傊巗愳峳屲榊丒悾愳楬嶰榊偦偺懠廫悢恖偑弌嬑偟丄媨抧幣嫃偺栶幰偵擖傝岎偠偭偰嫽峴偟偨丅

丂偙偺幣嫃偼戝摉偨傝偟偰丄彫壆傪寶偰憹偟偡傞傎偳偱偁偭偨丅

丂偟偐偟丄杮棃偼巗愳峳屲榊傜偺傛偆側戝幣嫃偺栶幰偑媨抧幣嫃偵弌嬑偡傞偙偲偼嬛偠傜傟偰偄偨偐傜丄偙偺偙偲偑栤戣偲側傝丄嶰嵗偺嵗尦偑媨抧幣嫃偺懢晇尦丒嵵摗敧旜敧傪憡庤偳傝弌慽偟偨丅

丂挰曭峴強偱偺嵸嫋偵傛偭偰敧旜敧偼攕慽偲側傝丄巗儢扟敧敠媨幣嫃偼堦帪丄嫽峴嵎偟巭傔偵側偭偨丅

丂摉帠幰偺峳屲榊丄楬嶰榊傜偼嶰嵗傊偺弌嬑傪嬛偠傜傟偨丅斵傜偼屻擔丄榣彂傪彂偒丄傗偭偲嶰嵗偵暅婣偡傞偙偲偵側偭偨乮亀壧晳婈擭昞亁戞屲姫丄娾攇彂揦丄堦嬨榋乑擭乯丅

丂傑偨暥壔廫擇乮堦敧堦屲乯擭崰丄嶰戙栚旜忋乮偍偺偊乯媏屲榊偑攡岾乮偽偄偙偆乯偲柤忔偭偰偄偨崰偺偙偲偱偁傞丅

丂搾搰揤恄幮幣嫃偵壋憼偲偄偆栶幰偑偄偨丅壋憼偺乽悰尨揱庼庤廗娪乿偺徏墹娵偺昡敾偑傛偄偺偱丄攡岾偼戲懞尮擵彆丄巗愳抍廫榊丄戲懞揷擵彆傜偲尒暔偵峴偭偨丅

丂尒暔屻丄攡岾偼壋憼傪彽偒丄忋庤偱偁傞偲梍傔偨偆偊攗傗嬥傪梌偊偨丅堦嵗偼晄夣偵巚偭偨偑丄偦傟傪攡岾偼乽揷幧栶幰傕変乆傕寍摴偵曄傢傝偼側偄丄忋庤傪垽偡傞偺偵壗偺偼傐偐傝偑偁傠偆偐乿偲尵偭偨偲偄偆偺偱偁傞乮亀壧晳婈擭昞亁戞屲姫乯丅

丂傑偨丄暥惌廫擇乮堦敧擇嬨乯擭偵偼丄拞懞嵗丒巗懞嵗丒壨尨醔嵗偺奺嵗尦偐傜丄師偺傛偆側慽偊偑挰曭峴強偵弌偝傟偨乮亀壧晳婈擭昞亁戞榋姫丄娾攇彂揦丄堦嬨榋堦擭乯丅

丂撪摗怴廻偺壴墍堫壸幮乮尰丄怴廻嬫壴墍恄幮乯嫬撪偱丄晳戜傗堷枊丄壴摴丄嶸晘側偳丄嶰嵗偲摨偠傛偆側杮奿揑側婡峔傪傕偭偨壧晳婈幣嫃偑嫽峴偝傟偰偄偰丄帺暘偨偪偺乽壠嬈乿偺嵎偟忈傝偲側偭偰偄傞丅

丂尦棃丄帥幮嫬撪偱偺幣嫃偼丄崄嬶傗栻傪攧傝峀傔傞偨傔恖婑偣偲偟偰峴偆傕偺偱丄彫壆偺嶌傝傕溲馀挘乮傛偟偢偽乯傝偱庤寉偵偡傞傕偺偱偁傞丅

丂偦偺偆偊丄壴墍幮嫬撪偱偺幣嫃偵偼丄嶰嵗偺偦傟偧傟偲弌墘宊栺偺徹暥傪岎傢偟偨書偊偺栶幰偑丄戝惃丄嵗尦傊偺捠抦傕側偟偵彚偟書偊傜傟偰偄傞丅

丂偝傜偵丄壨尨醔嵗偺庤戙偱摗幍偲偄偆幰偑丄嫬撪偱偺幣嫃偺悽榖傪偟偰偄偨丅偙傟偼怱摼偑偨偄偙偲偱偁傞丅

丂偙偺偨傃丄幣嫃彫壆偑椶從偟偰丄巗懞嵗傕壨尨醔嵗傕傛偆傗偔晛惪偵庢傝妡偐偭偨偲偙傠偱偁傞偺偵丄偙偺傛偆偵栶幰偑彑庤偵嵗奜偱幣嫃傪偡傞傛偆偱偼丄晛惪偺旓梡傪弌偟偰偄傞嬥庡偐傜傕墖彆傪抐傜傟傞偱偁傠偆偐傜丄偲偰傕崲偭偨偙偲偵側傞丅

丂偙偺傑傑偵偟偰偍偄偰偼丄嶐擭廫寧偵曭峴強偐傜嬄偣搉偝傟偨庯巪傪曵偡偙偲偵傕側傝丄帺暘偨偪傕擄媀傪偡傞偺偱丄偙偺傛偆偵慽偊弌偨丅

丂偳偆偐栶幰偨偪傪彚偟弌偟偰丄嶐擭偺嬄偣搉偟傪庣傞傛偆偵偟偰傎偟偄丅 |

丂嶐擭偺嬄偣搉偟偲偼丄嵗尦偑挰曭峴強偵崅摣偡傞栶幰偺媼嬥傊偺懳張傪婅偄弌偨偺傪庴偗偰丄挰曭峴強偑栶幰偨偪偵丄偦偺庢掲傝傪柦偠偨傕偺偱偁傞丅

丂偙偺嵗尦偺張抲偵搟偭偨栶幰偨偪偼丄懠崙偱偺壱偓偵弌傞側偳丄嵗奜偱偺妶摦傪峴偄巒傔偨丅

丂偮傑傝偙偺堦審偵偼嵗尦偺宱塩偵晄枮傪書偄偨嶰嵗偺栶幰偑丄嵗傪旘傃弌偟偰媨抧幣嫃偵憱偭偨丄偲偄偆攚宨偑偁傞丅

丂傑偨丄乽帥幮嫬撪偱偺幣嫃偼丄崄嬶傗栻傪攧傝峀傔傞偨傔恖婑偣偲偟偰峴偆傕偺乿偲偺嶰嵗偺庡挘偼丄媨抧幣嫃偑崄嬶巘乮傗偟乯偵傛偭偰巇愗傜傟偰偄偨偙偲傪暔岅傞丅

丂偙傟傜偺僄僺僜乕僪偐傜傢偐傞傛偆偵丄戝幣嫃偵弌墘偡傞壧晳婈栶幰偲媨抧幣嫃偵弌墘偡傞栶幰偲偼丄偦傟偧傟暿偺廤抍傪宍惉偟偰偄偰丄昞柺揑偵偼丄偐側傝尩奿偵岎棳偑嬛偠傜傟偰偄偨丅

丂偟偐偟幚嵺偵偼丄嘆屄乆偺栶幰偑媨抧幣嫃偵弌墘偡傞丄嘇嶰嵗偺庤戙偑媨抧幣嫃偺悽榖傪偡傞丄偲偄偆尰徾偑傒傜傟偨丅

丂偦偺堄枴偱丄媨抧幣嫃偺嫽峴偼丄戝幣嫃偲嬤帡偡傞晹暘偑偐側傝偁傝丄偁傞帪偵偼戝幣嫃偺懚嵼偵巟偊傜傟傞柺傕偁偭偨偲偄偊傞丅

丂媨抧幣嫃偺栶幰

丂戝幣嫃偲媨抧幣嫃偵偼丄晳戜傗媞惾側偳婡峔偺揰偵偍偄偰丄偁傞偄偼栶幰偺椡検偵偍偄偰丄偨偟偐偵嬤愙偡傞晹暘偑偁偭偨丅

丂偨偩偟丄偦傟偼椉幰偺姴晹僋儔僗偑弌墘偡傞幣嫃偵偍偄偰偺偙偲偱偁傞丅

丂戝幣嫃偵傕媨抧幣嫃偵傕丄廤抍偺壓憌晹暘傗廃墢晹暘偵懾棷偡傞栶幰偑偄偨丅

丂斵傜偼丄偄偐側傞幚懺傪傕偭偰偄偨偺偩傠偆偐丅

丂偙偙偱丄媨抧幣嫃偺偁傞栶幰偺榖傪徯夘偟傛偆丅媨抧幣嫃偺傂偲偮丄巗儢扟敧敠媨幣嫃偺栶幰偵丄暥憼偲偄偆幰偑偄偨丅

丂斵偼摨偠偔媨抧幣嫃偺栶幰丄戲懞敿嶰榊偺掜巕偲側傝丄彅崙偺乽揷幧幣嫃乿傪夢傝曕偄偰偄偨丅

丂偦偺暥憼偑椃愭偱庤宍偺傛偆偵実峴偟偰偄偨偲巚傢傟傞暥彂偑丄忋憤崙挿惗孲敀巕挰乮尰丄愮梩導敀巕挰乯偺柤庡偺壠偵巆偭偰偄傞乮忋憤崙挿惗孲敀巕挰娭丄斅憅彔壠暥彂乹愮梩導暥彂娰廂憼乺乯丅

丂埲壓丄偦偺暥彂乮栿暥乯傪堷梡偡傞丅

丂丂丂丂丂堦嶥偺偙偲

丂堦丄偙偺暥憼偲怽偡幰偼巹偺乽栶幰掜巕乿偱丄揷幧幣嫃傊弌偟傑偟偨丅

丂偦偙偱暥憼偼彅崙傪夢偭偰偍傝傑偟偨偑丄嬤擭昦恎偵側傝傑偟偨偺傪丄偦偪傜偺搚抧偺奆條偱偍悽榖傪偟偰偔偩偝偄傑偟偰丄偐偨偠偗側偔懚偠傑偡丅

丂偙偺偆偊偼丄暥憼偑偳偙偱昦巰偄偨偟傑偟傚偆偲傕丄娭傢傝偺偁傞幰偼堦恖傕偍傝傑偣傫丅

丂偳偆偐偍帨斶偱偡偐傜丄暥憼偺堚懱偼偦偪傜偺搚抧傊庢傝抲偄偰偔偩偝偄丅

丂偦偺愡丄偙偪傜傊偛捠払偔偩偝傞偵偼偍傛傃傑偣傫丅

丂傑偨丄暥憼偑偳偙偱晄毥側偙偲傪偄偨偦偆偲傕丄偦偺偲偒偼奆條偑偍棫偪崌偄偺偆偊丄偳偺傛偆偵傕偍庢傝偼偐傜偄偔偩偝偄傑偣丅

丂偍崷傒偵偼懚偠傑偣傫丅偙傟傑偨偛捠払偔偩偝傞偵偼偍傛傃傑偣傫丅

丂偙偺暥憼偺偙偲偵偮偄偰丄壗偐巟忈傪慽偊傞幰偼堦恖傕偍傝傑偣傫丅

丂偳偆偐傛傠偟偔棅傒偁偘傑偡丅擮偺偨傔丄堦嶥傪偟偨偨傔傑偡丅

丂丂丂丂柧榓屲擭巕僲惓寧廫敧擔

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂峕屗巗儢扟敧敠幮抧

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂惪恖丂嵵摗栱旜敧乮報乯

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂巗儢扟嵍撪嶁壠庡拤暫塹揦

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恖庡丂戲懞敿嶰榊乮報乯 |

丂傑偢嵎弌恖偺嵵摗栱旜敧偱偁傞偑丄偙傟偼愭傎偳弎傋偨嵵摗敧旜敧偲摨堦恖暔丄偮傑傝巗儢扟敧敠媨幣嫃偺懢晇尦偱偁傞丅

丂戲懞敿嶰榊偼丄壧晳婈栶幰偺戙昞揑側昪帤偱偁傞乽戲懞乿惄傪柤忔傞偙偲偐傜柧傜偐側傛偆偵丄媨抧幣嫃偺栶幰偱偁傞丅

丂偙偺暥彂偐傜丄媨抧幣嫃偺栶幰廤抍偵偼丄戲懞敿嶰榊偺傛偆側乽恖庡乿僋儔僗偺栶幰偲丄暥憼偺傛偆側乽掜巕乿僋儔僗偺栶幰偺丄彮側偔偲傕擇偮偺奒憌偑娷傑傟偰偄偨偙偲偑傢偐傞丅

丂乽巘彔乿偲乽掜巕乿丄偁傞偄偼乽恖庡亖書庡乿偲乽書巕乿偲尵偄姺偊偰傕偄偄偩傠偆丅丂偙偺擇偮偺奒憌偼丄條乆側揰偱憡堘偑偁偭偨丅

丂傑偢乽巘彔乿亖乽恖庡乿偱偁傞戲懞敿嶰榊偼丄敧敠媨偺嬤偔偵庁壠廧傑偄傪偟偰偄傞丅

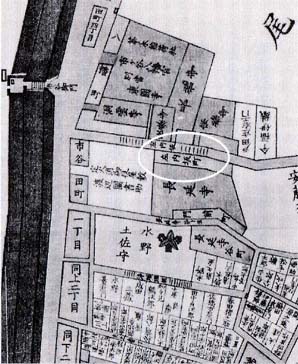

丂敿嶰榊偑廧傓巗儢扟嵍撪嶁挰偼丄恾54偵尒傞偛偲偔丄巗儢扟敧敠媨偺栚偲旲偺愭偵偁傞丅

丂偍偦傜偔斵偼丄傎偲傫偳巗儢扟敧敠媨傪棧傟傞偙偲側偔丄傕偭傁傜敧敠媨幣嫃偵弌墘偟偰偄偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅

丂幣嫃抧偵嬤愙偟偰嫃廧偡傞揰偱偼丄幣嫃挰偺廃曈偵嫃廧偡傞嶰嵗偺栶幰偲傛偔帡偰偄傞丅丂偦偺堄枴偱丄媨抧幣嫃偺廃曈傕乬儈僯幣嫃挰乭偺傛偆側條憡傪掓偟偰偄偨偲傒傞偙偲偑偱偒傞丅

丂乽掜巕乿偺暥憼偑偳偙偵廧傫偱偄偨偐偼丄偙偺暥彂偐傜偼傢偐傜側偄丅

丂傢偐傞偺偼丄斵偑乽揷幧幣嫃乿偲傛偽傟偨抧曽幣嫃傪弰墘偟偰偄偨偲偄偆偙偲偩偗偱偁傞丅 |

恾54丂巗儢扟嵍撪嶁挰晅嬤

乮乵峕屗愗奊恾乶傛傝乯

|

丂抧曽夢傝偵弌傞栶幰偼丄偙偺傛偆側暥彂傪忢偵偨偢偝偊偰丄昦婥偵側偭偨傝斊嵾峴堊傪斊偡側偳偺晄椂偺弌棃帠偵旛偊偨偺偱偁傞丅

丂偮傑傝偙偺暥彂偼丄椃愭偱昦婥偵側偭偨偲偒偺偨傔偵丄偁傜偐偠傔梡堄偝傟偨傕偺偱偁傞丅

丂偙偺暥彂偱偼丄暥憼偑晄毥側偙偲傪偡傞丄偁傞偄偼昦巰偡傞側偳丄枩堦偺偙偲偑婲偭偰傕丄偡傋偰偦偪傜偺懞偱張抲偟偰偔傟傞傛偆偵丄抦傜偣偼堦愗偄傜側偄丄偲弎傋傜傟偰偄傞丅

丂抧曽夢傝偺栶幰偺恎偵壗偐婲偭偨偲偟偰傕丄椃愭偺懞偵張嬾偑堦擟偝傟丄偦偺帪揰偱斵偼媨抧幣嫃偲偼愨墢偵摍偟偄忬懺偵偍偐傟偨丅

丂偙偙偐傜偼丄抧曽夢傝偺栶幰偺旕忣側嫬嬾偑偆偐偑偊傞偱偼側偄偐丅

丂斵偼媨抧幣嫃偺栶幰偺乽掜巕乿偱偼偁偭偨偑丄偼偨偟偰媨抧幣嫃偺晳戜傪摜傔偨偐偳偆偐丄偼側偼偩偁傗偟偄丅

丂偍偦傜偔擔忢揑偵偼丄抧曽夢傝偺栶幰偩偭偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅

丂傂偲偔偪偵媨抧幣嫃偺栶幰偲偄偭偰傕丄戝幣嫃偺栶幰偲尐傪側傜傋傞壋憼偺傛偆側栶幰傕偄傟偽丄揷幧幣嫃偱堦惗傪廔偊傞暥憼偺傛偆側栶幰傕偄偨偺偱偁傞丅

丂栶幰偺寍偺奿嵎偼丄戝幣嫃偺姴晹僋儔僗偲媨抧幣嫃偺姴晹僋儔僗偺娫傛傝傕丄傓偟傠媨抧幣嫃偺撪晹偵偁偭偨偲尒傞傋偒偐傕偟傟側偄丅

丂戝幣嫃偺栶幰

丂媨抧幣嫃偩偗偱側偔戝幣嫃偺廃墢晹暘偵傕丄偙偆偟偨抧曽夢傝偺栶幰偑偄偨丅

丂壝塱屲乮堦敧屲擇乯擭丄忋栰崙幣廻敧敠媨乮尰丄孮攏導埳惃嶈巗乯偵偍偄偰壧晳婈幣嫃傪峴偭偨偐偳偱丄暉擵忓丄搊旤嶰丄嶰栘憼丄攡媑丄惌屲榊傜屲恖偺栶幰偑張敱偝傟偨乮亀孮攏導巎亁帒椏曇14丄堦嬨敧榋擭乯丅

丂偙傟偼丄敧敠媨偺廋暅彆惉偺偨傔乽幍暉恄梮傝乿偺柤栚偱丄撪幚偼壧晳婈傪峴偭偨傕偺偱偁傞丅

丂偠偮偼丄攡媑丄惌屲榊偺擇恖偼丄偙傟傛傝慜偵壓憤崙戝栘挰乮尰丄愮梩導嶳晲挰丒敧奨挰乯偱壧晳婈幣嫃傪峴偄丄偦偺偙偲偑栤戣偲側偭偰庢挷傋傪庴偗偰偄傞嵟拞偱偁偭偨丅

丂偲偙傠偑丄斵傜偼嬦枴拞偵寚偗棊偪乮幐鏗乯偟偰丄偙偺幣廻敧敠媨偺嫽峴偵嶲壛偟偨偺偩偭偨丅

丂偙傟傜偺栶幰偼丄娭搶堦墌傪弰嬈偟偰偄偨偲傒偰傛偄偩傠偆丅

丂偦偺揰偱偼丄愭偵徯夘偟偨媨抧幣嫃偺暥憼偲丄幚懺偼偁傑傝曄傢傜側偄丅

丂偝偰丄偙偺帪偺嵸嫋忬偐傜丄巐恖偺栶幰偺嫃強偑敾柧偡傞丅

丂暉擵忓偼丄墡庒挰堦挌栚偺幍戙栚巗愳抍廫榊曽偵摨嫃丄搊旤嶰偼摨挰擇挌栚偺暥屲榊曽偵摨嫃偟偰偄偨丅

丂嶰栘憼偼楈尩搰乮傟偄偑傫偠傑乯丄惌屲榊偼攏嬺挰偵嫃傪峔偊偰偄偨丅

丂攡媑偺嫃強偼晄柧偱偁傞丅暉擵忓偲搊旤嶰偼幣嫃挰偱偁傞墡庒挰偵丄拞偱傕暉擵忓偼丄峕屗壧晳婈偺娕斅栶幰偱偁傞抍廫榊曽偵婲嫃偟偰偄偨偺偱偁傞丅

丂斵傜偑峕屗偵偍偄偰丄偄偐側傞恎暘偱偁偭偨偺偐偼掕偐偱偼側偄丅

丂偙偺帪偺嵸嫋偺寢壥丄暉擵忓傪彍偔巐恖偼丄嘆墡庒挰偺恖暿偵擖偭偰壧晳婈栶幰偺乽掜巕乿偵側傞偐丄嘇搉悽傪曄峏偡傞偐丄偺慖戰偵敆傜傟偨丅

丂偙偙偱偼丄壧晳婈搉悽傪偮偯偗傞摴傪慖傇側傜墡庒挰偺栶幰偺乽掜巕乿偵側傞傋偟丄偲偺曽岦偑帵偝傟偰偄傞丅

丂暉擵忓偵懳偟偰偼尵媦偑側偄丅偲偄偆偙偲偼丄偡偱偵斵偼墡庒挰偺恖暿偵擖傝丄抍廫榊偺乽掜巕乿偱偁偭偨偺偱偁傠偆丅

丂媨抧幣嫃偵偍偄偰丄乽巘彔乿偵書偊傜傟側偑傜抧曽偵弌偐偗傞乽掜巕乿栶幰偑偄偨傛偆偵丄戝幣嫃偵偍偄偰傕丄戝柤戣乮戝姴晹乯栶幰偺壠偵摨嫃偟偰娭搶抧曽傪弰嬈偡傞乽掜巕乿栶幰偑偄偨偺偱偁傞丅

丂偙偺傛偆偵丄戝幣嫃偵傕媨抧幣嫃偵傕丄栶幰廤抍偺拞妀晹暘偲廃墢晹暘偵偼丄偐側傝偺奿嵎偑偁偭偨丅

丂峕屗偐傜抧曽偵幣嫃暥壔偑揱偊傜傟偨偺偼丄傕偪傠傫戝幣嫃偺桳柤側栶幰偑抧曽偵弌偐偗偨偐傜偱傕偁偭偨傠偆偑丄偙偆偟偨戝幣嫃傗媨抧幣嫃偺丄偄傢偽柍柤偺乽掜巕乿栶幰偨偪偺岟愌偵嫆傞偲偙傠傕傑偨戝偒偐偭偨偺偱偁傞丅

丂丂丂丂丂4 彂暔偲彂暔栤壆拠娫 top

丂峕屗帪戙偼偲傕偐偔偁傜備傞傕偺偑丄嵎暿壔偝傟偰偄傞幮夛偱偁偭偨偲峫偊傜傟傞丅

丂恖丒儌僲偡傋偰偑偦偺懳徾偲側偭偨丅

丂杮偲偰椺奜偱偼側偄丅峕屗帪戙偵乽彂暔乿偲偄偊偽峝攈偺杮丄幮夛偵塿偑偁傞杮傪堄枴偟偨丅

丂偙傟偵懳偟偰擃攈側杮丄梀傃偺杮傪乽憪巻乿乽憃巻乿乽抧杮乿側偳偲傛傫偩丅

丂乽彂暔乿偲乽憪巻乿椶偲偺嫬栚偼崿慠偲偟偰偄傞偑丄嶌惉丒斕攧偺夁掱偵嵎暿偑偁傞丅

丂偙偺傛偆側忬嫷傪乽彂暔乿偺嶌惉丒斕攧傪惗嬈偲偡傞彂暔壆偁傞偄偼彂暔栤壆偲傛偽傟偨恖乆傪拞妀偵悩偊偰傒偰偄偒偨偄丅

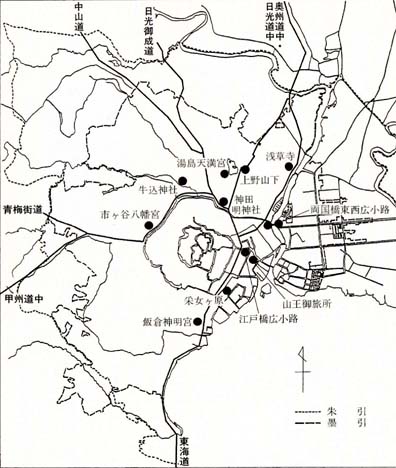

丂嫗嫶丒擔杮嫶偲彂暔壆丂堦岥偵峕屗偲偄偭偰傕偦偺斖埻偼峀偄丅

丂偳偺抧堟偵彂暔壆偼懡偐偭偨偺偩傠偆偐丅墑曮榋乮堦榋幍敧乯擭偵姧峴偝傟偨峕屗偺杮壆枖塃塹栧斉亀峕屗娪亁乮崙暥妛尋媶帒椏娰巎椏娰強憼乯偺墱彂偵傛傟偽丄摉帪丄峕屗偱偼丄幣憹忋帥偺栧慜偵奐偗偨挰応偐傜擔斾扟傪傊偰怴嫶丒嫗嫶傪墇偊偰擔杮嫶偵帄傞傑偱偺捠傝嬝偲丄偐偭偰幣嫃彫壆偺偁偭偨嶄挰丄愒嶁丒嶳墹丒杻晍丒巗儢扟丒崓挰偲偄偭偨峕屗忛奜杧廃曈偺挰恖抧丄偍傛傃杮嫿丒搾搰揤恄丒壓扟偲偄偭偨峕屗忛搶晹偵杮壆偼揰嵼偟偨丅

傑偨偙傟傜偺杮壆偼僱僢僩儚乕僋傪宍惉偟偰偍傝丄屳偄偵忣曬偺岎姺傪偟偰偄偨偙偲偑悇嶡偝傟傞丅

丂偨偩傎偐偺巎椏偵偁偨偭偰傒傞昁梫偑偁傠偆丅

丂昞4乽彂暔壆偺揦曑偺応強乮掑嫕巐擭乯乿偼丄掑嫕巐乮堦榋敧幍乯擭姧峴偺亀峕屗幁巕乮偐偺偙乯亁偐傜嶌昞偟偨傕偺偱偁傞丅

丂亀峕屗幁巕亁偼搒巗峕屗偵偮偄偰偺埬撪婰偱丄偦偺嬈奅傪戙昞偡傞揦柤傪宖嵹偟偰偄傞偲峫偊偰傛偄杮偱偁傞丅

丂昞4偵傛傞偲丄彂暔壆偼幣恄柧慜偵堦揦偁傞傕偺偺丄怴嫶偐傜嫗嫶丄偦偟偰擔杮嫶偐傜嬝堘嫶偵偐偗偰偺捠傝嬝偵廤拞偟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅

丂偲偙傠偱嫗搒偱偼丄拞悽埲棃帥幮偲娭學偟偨宱巘偺堦晹偑丄峕屗帪戙偵擖偭偰拲暥偵墳偠偰撧椙奊杮側偳傪嶌惉丒憰挌偡傞憪巕壆偲側傝丄偝傜偵報嶞嬈幰傊偲敪揥偟偨乮郷揷孾夘乽憪巕壆壖愢乿亀嬤悽彫愢丒塩堊偲條幃偵娭偡傞巹尒亁嫗搒戝妛妛弍弌斉夛丄堦嬨嬨嶰擭乯丅

丂偦偺偨傔帥挰奅孏偵杮壆偑懡偐偭偨丅偙偺嫗搒偺椺偵側傜偄丄峕屗偱傕杮壆偼偼偠傔帥幮栧慜偐傜敪払偟偰丄師戞偵彜嬈抧偵奼嶶偟偰偄偭偨偲偄傢傟傞丅

丂偟偐偟側偑傜丄昞4偑帵偡峕屗偺孹岦偼偄偝偝偐堘偆丅

丂峕屗偺彂暔壆偼丄彜攧傪偡傞偆偊偱桳棙側応強丄嬶懱揑偵偼擔杮嫶傪拞怱偵椉梼偵峀偑傞捠傝増偄偐傜敪揥偟偨丅

丂偙偺揰偼丄昞4偵宖弌偟偨彂暔壆傛傝傕傗傗抶傟偰奐嬈偟偨恵尨壆栁暫塹丒嶳岥壆尃暫塹傜偑丄傑偢擔杮嫶偐傜搶偵擖偭偨壨悾愇挰墶挰偵揦傪峔偊丄傗偑偰擔杮嫶捠堦挌栚偵揮戭偡傞摦偒偵傛偭偰傕曗嫮偝傟傞丅 |

|

丂偙偺峕屗偺摿挜偼丄摉帪偺戙昞揑側彂暔壆偺敿悢埲忋偑嫗搒揦偺弌揦偱偁偭偨偙偲偲偍偦傜偔娭學偟偰偄傛偆丅

丂彂暔栤壆拠娫偺岞擣

丂捠愢偵傛傟偽丄廫幍悽婭拞崰偵彂暔壆偼捠挰慻丒拞捠慻偲偄偆柤徧偺拠娫傪寢惉偟偰偄偨丅

丂偨偩偙傟偵偮偄偰峫偊傞応崌偵偼丄偙偺崰丄枊晎偼摨嬈幰偵傛傞拠娫偺巹揑側寢惉傪丄晄揔愗側傕偺偲偟偰丄堦斒偵嬛偠偰偄偨偙偲偵拲堄傪暐偭偰偍偐側偗傟偽側傜側偄丅

丂弌斉偵偐偐傢傞嬈庬偱偼丄姲暥廫堦乮堦榋幍堦乯擭偵楋偺弌斉傪惪偗晧偆楋栤壆拠娫偑岞擣偝傟傞偵偲偳傑傞丅

丂柧楋嶰乮堦榋屲幍乯擭偺峕屗挰怗偱枊晎偼拠娫偺暰奞傪埲壓偺傛偆偵愢偔丅

丂拠娫壛擖偵懡妟偺楃嬥傑偨偼怳傞晳偄傪昁梫偲偡傞偲偄偭偨姷廗偑偁傞丅

丂傑偨掲傔攧傝峴堊偼怴偨偵彜攧傪巒傔傛偆偲偡傞傕偺偺朩偘偵側偭偰偄傞丅

丂偱偼枊晎偑嬛偠偨偵傕偐偐傢傜偢杮壆偨偪偼側偤拠娫傪寢惉偟偨偺偐丅

丂拠娫寢崌偺栚揑偵偮偄偰峕屗傛傝傕憗婜偵弌斉嬈偑巒傑偭偨忋曽偺帠椺傪嶲徠偡傞丅

丂嫗搒偱偼枩帯擇乮堦榋屲嬨乯擭埲慜偵丄乽彂暔乿偺嶌惉偲斕攧偵偐偐傢傞尃棙傪憡屳偵曐岇偡傞偙偲傪杮壆拠娫偺婡擻偺堦偮偲偟偰偄偨丅

丂塩嬈忋丄奀懐斉傗椶帡斉傊偺懳張偼怺崗側栤戣偱丄杮壆偼帺塹椡傪梴偆昁梫偑偁傝丄偦偺帺塹椡傪梴偆偨傔偵拠娫傪慻怐偟偨偺偱偁傞丅

丂偲偼偄偊丄摨嬈幰娫偱偺暣憟偺夝寛丄奜晹偐傜偺怤擖幰側偳偵懳張偡傞偵偼丄巹揑側寢崌偱偼尷奅偑偁偭偨丅

丂尦榎廫堦乮堦榋嬨敧乯擭丄杮壆偼楢柤偱強妽偺挰曭峴強偵丄摨偠撪梕偺乽彂暔乿傪弌斉偡傞乽廳斅乿偲丄椶帡偺撪梕偺彂暔傪弌斉偡傞乽椶斅乿偺嬛巭偺怗傪弌偟偰梸偟偄偲婅偭偨丅

丂偙傟偵懳偟偰嫗搒偲戝嶁偺挰曭峴偼尵榑摑惂偺愑柋傪晧傢偣偮偮丄偙傟傪彸戻偟偨丅

丂枊晎偼寢壥揑偵杮壆拠娫偺懚嵼傪梕擣偟丄尃塿偺曐岇偵摦偄偨偙偲偵側傞丅

丂偦偺屻枊晎偼丄嫕曐尦乮堦幍堦榋乯擭偵嫗搒彂椦拠娫丄嫕曐榋擭偵峕屗彂暔栤壆拠娫嶰慻偺偆偪捠挰慻丒拞捠慻乮寁巐幍尙乯丄嫕曐敧擭偵戝嶁杮壆拠娫丄嫕曐廫擇擭偵煀洐彂暔栤壆偺拞捠慻傪扙戅偟偨嬨揦傪撿慻偲偟偰岞擣偟偨丅

丂埲屻丄拠娫偺壛擖偵敽偆庤懕偒傗怳傞晳偄丄傑偨屻弎偡傞塩嬈尃丒攧弌偟偺尃棙丒弌斉偡傞尃棙側偳丄偙傟傑偱姷廗偵偡偓側偄偲偝傟偰偒偨傕偺偑丄枊晎偺屻傠弬傪摼偰岞棟偲側傝丄偁偲偐傜塩嬈偟傛偆偲偡傞傕偺傊偺忈暻偲側偭偨丅

丂偙偙偵彂暔栤壆拠娫偼摿尃揑側抧埵傪摼偨偲偄偭偰傛偐傠偆丅

丂枊晎偺彂暔摑惂

丂嫕曐婜偵枊晎偑姅拠娫偺岞擣偵摜傒愗偭偨帠忣偼丄師偺傛偆偵愢柧偝傟傞丅

丂扨側傞嬛巭惌嶔偱偼傕偼傗拠娫宍惉偺惃偄傪惂巭偱偒側偄丅

丂拠娫傪傓偟傠岞擣偟偰巟攝壓偵偍偒丄懡偔偺忦崁偵傛偭偰惂尷傪壛偊丄暔壙偺堷壓偘傗嬉戲昳偺庢掲傝丄晽懎偺庢掲傝偵嫤摨偝偣傞曽恓偵揮姺偟偨丅

丂偙偺棳傟偺拞偱丄枊晎偼彂暔摑惂偵娭偡傞朄椷傪嶌惉偟偨丅彂暔摑惂椷偼嫕曐幍擭廫堦寧偵弌偝傟偨丅

丂偙傟偼枊枛傑偱婎杮朄偲偟偰偁傝偮偯偗偨偲偄偆堄枴偱廳梫偱偁傞丅

丂屲儠忦偐傜側傞摑惂椷偺撪梕偼師偺捠傝偱偁傞丅

丂戞堦忦偱偼丄偙偺朄椷偑懳徾偲偡傞偺偼乽彂暔乿偱偁傝丄乽彂暔乿偲偼庲妛彂丒暓嫵彂丒恄摴彂丒堛妛彂丒壧妛彂側偳傪巜偡偲偡傞丅

乽彂暔乿偵掕愢埲奜偺彅愢丄偨偲偊偽晄壐摉側偙偲傗堎愢側偳傪宖嵹偟偰弌斉偡傞偙偲傪嬛偠傞丅

丂戞擇忦偼丄偙傟傑偱弌斉偝傟偨杮偺偆偪丄岲怓杮偼晽懎忋傛偔側偄偺偱丄崱屻偼婛姧杮傪愨斉偵偟偰偄偔曽恓偱偁傞丅

丂戞嶰忦偼丄恖乆偺壠嬝傗愭慶偵娭偡傞偙偲傪彂偒丄峀偔悽娫偵棳晍偝偣傞偙偲傪嬛偠傞丅

丂壖偵愭慶偺偙偲傪彂偐傟偨巕懛偐傜栤戣偑偁傞偲慽偊傜傟偨応崌偼偒偮偔敱偡傞丅

丂戞巐忦偼丄崱屻偡傋偰偺弌斉暔偺墱彂晹暘偵丄嶌幰柤丒斅尦柤傪幚柤偱擖傟傞丅

丂戞屲忦偼丄枊晎偺巒慶偱偁傞摽愳壠峃偍傛傃摽愳彨孯壠偵娭偟偰堦愗婰偟偰偼側傜側偄丅

丂傕偟傕偦傟傜偵怗傟傞昁梫偑偁傞応崌偼丄挰曭峴強偐傜屄暿偵嫋壜傪摼傞丅

丂戞堦忦偐傜戞屲忦偺庯巪偵偦偭偰怴姧杮偺拞恎傪嬦枴偟偰彜攧傪偡傞傛偆偵偣傛丅

丂傕偟傕摑惂偺庯巪偵偨偑偆乽彂暔乿傪弌斉偟傛偆偲偡傞応崌偼枊晎傊楢棈偟偰嫋壜傪摼傞傛偆偵偡傞丅

丂壗擭傊傛偆偲傕彂暔栤壆拠娫偺嬦枴偵娫堘偄偑偁偭偨偲偒偼斅尦丒栤壆偲傕偵張敱偡傞丅

丂埲忋偐傜柧傜偐側傛偆偵丄偙偺朄椷偼崱屻嶌惉偝傟傞乽彂暔乿乮幨杮丒弌斉暔偲傕乯傪懳徾偲偟丄戞堦忦丒戞嶰忦丒戞屲忦偵掞怗偡傞撪梕傪嬛偠傞丅

丂庢掲傝偺愑擟偼彂暔栤壆拠娫偵埾偹傞偙偲偑柧妋偵偝傟偰偄傞丅

丂埲屻丄峕屗挰曭峴強丄偦偺攝壓偺挰擭婑乮傑偪偲偟傛傝乯偺傕偲偵偁偭偰丄彂暔栤壆拠娫偼枊晎偺摑惂傪弲庣偡傋偒懚嵼偲側偭偨丅

丂拠娫姅偺拞恎

丂愭偵彂暔栤壆拠娫偺岞擣偵傛偭偰丄埲屻丄拠娫偼摿尃揑側抧埵偵偮偄偨偲弎傋偨丅丂偱偼彂暔栤壆拠娫傊偺壛擖偵敽偆尃棙偲偼偳偺傛偆側傕偺偱偁偭偨偺偐丅

丂偙傟偵偮偄偰偼恾55乽恵尨壆栁暫塹偺揦愭乿偑嶲峫偲側傞丅

丂恵尨壆偺揦愭偵偼巐妏偄峴摂偺傛偆側乽弌偟敔乿偑抲偐傟丄彂柤傪婰偟偨乽斅娕斅乿偑偐偗傜傟偰偄傞丅

丂乽弌偟敔乿丒乽斅娕斅乿偲傕偵捠傝偺堦晽宨偲傕偄偊傛偆丅丂偩偑埲壓偺巎椏偲崌傢偣偰傒傞偲丄拠娫姅偺拞恎傪峫偊傞嵽椏偲側傞偙偲偑棟夝偝傟傛偆丅

丂丂丂丂丂弌塤帥尮幍榊婅偄偺媊巉偄曭傝岓彂偒晅偗

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂屼彂暔曭峴

丂巹嫟巟攝屼彂暔巘弌塤帥尮幍榊丄暿巻偺捠傝巹嫟枠憡婅偄岓丄

丂愭払偰嬄偣搉偝傟岓媊傕偙傟桳傝岓娫丄屼嶰壠曽壠榁暿嶜偵巇傝搙媊偼丄彂暔峴帠傊嵎偟弌偟怽偡傋偒偺張丄

丂堦懱尮幍榊媀偼彂暔栤壆拠娫偵偼屼嵗乮偛偞乯側偔岓屘丄搒乮偡傋乯偰彂暔椶娕斅側偳傪弌偟攧攦偼巇傜偢丄

丂晲娪偺媊偼寭偹偰弌擖傝岓晲壠曽傊朷傒偵擟偣嵎偟弌偟岓偺傒偵偰丄庒乮傕乯偟揦傪挘傝岓偱攧攦巇傝岓摼偽壗乮偄偢乯傟偺彂暔偵婑傜偢丄

丂傑偢彂暔栤壆拠娫偵擖傝巇傜偢岓偼偱偼憡惉傜偞傞帠偺桼丄

丂尮幍榊媊偼恵尨壆栁暫塹偲偼堘傂晲娪偺姅幃偙傟桳傞彂暔栤壆偵偼屼嵗側偔岓娫乮偁偄偩乯丄彂暔峴帠傊嵎偟弌偟岓媊柪榝巇傝岓巪丄

丂暿巻偺捠傝摉幍寧拞丄巹嫟枠怽偟暦偒岓娫丄挰曭峴傊偦偺抜栤偄崌傢偣岓張丄乮杒挰曭峴亅堷梡幰拲丄埲壓摨條乯塱揷旛屻庣乮惓摴乯傛傝暿巻偺捠傝憡摎偊岓丄

丂妿偮枖屼嶰壠曽壠榁斅峴偺媊傕旛屻庣傊栤偄崌傢偣岓張丄巹嫟傛傝憡巉偄岓條怽偟暦偒岓丄

丂偙傟偵傛傝暿巻擉捠尮幍榊婅偺庯偄偐偑嵎偟恾巇傞傋偔岓嵠丄偙偺抜巉偄曭傝岓丄埲忋

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮彂暔曭峴乯楅栘娾師榊

丂丂丂丂巕嬨寧丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮彂暔曭峴乯崅嫶嶌嵍塹栧

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮彂暔曭峴乯壞栚桬師榊

乮搶嫗戝妛巎椏曇嶽強曇亀戝擔杮嬤悽巎椏丂巗拞庢掲椶廤廫嬨亁

搶嫗戝妛弌斉夛丄堦嬨嬨乑擭乯 |

|

恾55丂恵尨壆栁暫塹偺揦愭

乮亀愳桍峕屗柤暔恾娪亁傛傝乯

|

丂偙偺巎椏偼暥壔廫嶰乮堦敧堦榋乯擭偵嶌惉偝傟偨傕偺偱丄峴榑忋偵偐偐傢傞晹暘偺撪梕偼埲壓偺捠傝偱偁傞丅

丂枊晎偺屼梡払挰恖偱偁傞彂暔巘弌塤帥尮幍榊偼丄恵尨壆栁暫塹偲堘偭偰彂暔栤壆偵懏偟偰偍傜偢丄揦傪偼傜偢丄娕斅椶傕弌偝偢丄抦桭偺晲壠偺婓朷偵擟偣偰彜昳傪搉偟偰偄傞偵偡偓側偄丅丂偙偺傛偆側忬懺偱偁傞偐傜峕屗挰曭峴丄挰擭婑丄彂暔栤壆拠娫偺宯摑偱峴偆捠忢偺弌斉庤懕偒傪摜傑側偔偰傕傛偄丄偲庡挘偟偰偄傞丅

丂偩偑弌塤帥偺巟攝曽偱偁傞枊晎偺彂暔曭峴偼偳偺傛偆偵巜帵偡傞傋偒偐丄敾抐偵崲偭偰偄傞偺偱丄庒擭婑偵巉彂傪採弌偡傞丅丂偙偺巉彂偑嶌惉偝傟偨宱堒傊偺尵媦偼暿峞乽晲娪偺弌斉偲彂暔巘弌塤帥乿乮亀峕屗暥妛亁戞堦榋崋丄傌傝偐傫幮丄堦嬨嬨榋擭乯偵備偢傞丅丂

丂偙偙偱偼丄彂暔栤壆偱偁傞恵尨壆栁暫塹偼丄嘆揦傪弌偡丅嘇愰揱梡偵娕斅傪採偘傞丅嘊晄摿掕懡悢傪憡庤偵彜攧傪偟偰偄傞丅丂

丂堦曽丄弌塤帥偼偙傟傜傪偟偰偄側偄丅

丂側偤側傜偽摉帪丄弌塤帥偼彂暔栤壆拠娫偵懏偟偰偄側偄偐傜偱偁傞偲偝傟傞揰偵拲栚偡傞丅

丂偦偆偟偰傒傞偲丄嘆乣嘊偼彂暔栤壆偺塩嬈尃偲偄偊丄拠娫姅偺強桳幰偵偺傒嫋偝傟偨尃棙偱偁偭偨偙偲偵側傞丅

丂攧傝弌偟偺尃棙

丂拠娫偵壛擖偟偰塩嬈尃傪帩偭偰偄偰傕丄偦傟偩偗偱偼乽彂暔乿偺斕攧傪偡傞偙偲偼偱偒側偐偭偨丅

丂斕攧偵偁偨偭偰偼彂暔栤壆拠娫嶰慻偺戙昞偱偁傞榋恖偺峴帠偑婑崌偆惾忋偱彸擣傪偆偗丄拠娫峴帠偑嶌惉偡傞乽妱報挔乿偵丄偨偲偊偽乽攧傝弌偟丂恵尨壆栁暫塹乿偺傛偆偵婰榐偝傟偰丄偝傜偵乽揧復乿偲偄傢傟傞徹柧彂偺敪峴傪庴偗側偗傟偽側傜側偐偭偨丅

丂乽揧復乿偼峕屗側傜偽峕屗偺傒偱桳岠偱偁偭偨丅

丂偦偺偨傔嫗搒丒戝嶁偺杮壆拠娫偑偁傞乽彂暔乿傪姧峴偟偰峕屗偱攧傝峀傔偨偄帪偼丄峕屗偺彂暔栤壆偲採実偟丄偦偺彂暔栤壆偐傜峕屗偺拠娫峴帠偵撏偗弌偝偣丄彂暔栤壆偵懳偟偰峴帠偐傜乽揧復乿丂堦捠傪媼晅偟偰傕傜偆昁梫偑偁偭偨丅

丂媡偵峕屗偺彂暔栤壆偑嫗搒傗戝嶁偱乽彂暔乿傪攧傝峀傔偨偄帪偼丄嫗搒丒戝嶁偺杮壆偵棅傒丄嫗搒丒戝嶁偺峴帠夵傔傪傊偰丄攧傝弌偟扴摉偺杮壆偵乽揧復乿偑敪峴偝傟側偗傟偽側傜側偐偭偨丅

丂乽揧復乿偺敪峴偵嵺偟偰偼丄斅栘偺枃悢偮傑傝乽彂暔乿偺挌悢偵墳偠偨庤悢椏乗乗偙傟傪乽敀斅曕嬧乿偲偄偆乗乗偲丄曭峴強偺擣壜傪梫偡傞応崌偼乽忋働杮椏乿丄偙傟傪梫偟側偄応崌偼乽暦嵪椏乿偲偄偆庤悢椏傪丄拠娫峴帠偵巟暐偆姷廗偲側偭偰偄偨丅

丂拠娫峴帠偵傛傞妱報偲乽揧復乿敪峴偺惂搙偼丄拠娫撪奜偺傕偺偑帺桼偵丄峕屗偐傜嫗搒傗戝嶁傊丄偁傞偄偼嫗搒傗戝嶁偐傜峕屗傊偲彜昳傪愊傒憲傞偙偲傪梷埑偟偨丅

丂峕屗偺彂暔栤壆拠娫偲嫗搒丒戝嶁偺杮壆拠娫偼嫤掕傪寢傇偙偲偵傛偭偰丄嶰搒丄姺尵偡傟偽慡崙棳捠偺嶰偮偺婲揰傪彾埇偟偰偄偨偺偱偁傞丅

丂弌斉偡傞尃棙

丂彂暔栤壆偼丄斕攧嬈幰偱偁傞偲嫟偵丄乽斅尦乿偲傛偽傟傞弌斉嬈幰偱傕偁偭偨丅

丂弌斉妶摦傪偡傞偵偁偨偭偰偼丄慜弎偺枊晎偺弌斉摑惂椷偵掞怗偟側偄偙偲偑慜採偲側傞偑丄偙偺傎偐乽斅姅乿偲傛偽傟傞尃棙傪庢摼偡傞昁梫偑偁偭偨丅

丂乽斅姅乿偲偼乽斅栘乿偵晅悘偡傞尃棙偱偁傞丅

丂乽斅姅乿偺斖埻偼丄杮暥僥僉僗僩偺撪梕偽偐傝偱側偔丄彂宆傗丄儗僀傾僂僩偵傕媦傫偩丅

丂偙傟偼峕屗帪戙偺彜嬈弌斉偱偼惍斉報嶞偑峴傢傟偨偙偲偵傛傠偆丅

丂惍斉報嶞偼丄乽斅栘乿偵暥帤傗奊側偳傪挙傝丄偦偺堦柺偵杗傪揾傝丄忋偐傜梡巻傪偁偰偰攏灷乮偽傟傫乯偱偡偭偰報嶞偡傞偺偱丄夋柺慡懱傪偳偺傛偆偵暘妱偟偰巊梡偡傞偐側偳偵丄斅尦偼庯岦傪嬅傜偟偨偺偱偁傞丅

丂乽斅姅乿偺強桳幰偲乽彂暔乿偲偺斾棪偼堦懳堦偲偼尷傜側偄丅

丂乽斅姅乿偼偦偺強桳宍懺偵傛偭偰丄偍傛偦師偺嶰偮偺僞僀僾偵暘偗傞偙偲偑偱偒傞丅

丂嘆丂堦偮偺乽彂暔乿偺斅栘慡晹傪彾埇偟偰偄傞丅偙傟傪乽娵姅乿偲偄偆丅

丂嘇丂堦偮偺乽彂暔乿偺斅栘傪悢恖偱帩偪崌偆丅

丂丂丂偙傟傪乽憡崌姅乿偁傞偄偼乽棙暘偗姅乿偲偄偆丅 |

恾56丂抧杮栤壆偑埖偭偨忩椱棡杮

乮亀庒栘媤柤憪亁偺昞巻乯

|

丂嘊丂乽彂暔乿偺斅栘偺強桳尃偼拠娫奜偺傕偺乗乗憼斅庡偲偄偆乗乗偑帩偪丄彂暔栤壆偼枊晎傊偺弌斉巉偄傗拠娫撪偱偺挷惍側偳偺弌斉庤懕偒偵娭偡傞帠柋傪戙峴偟丄惢杮丒攧傝峀傔傪惪偗晧偆丅

丂捠椺丄憼斅庡偲偺娭學傪撈愯偡傞丅偙傟傪乽巟攝姅乿偲偄偆丅

丂側偍嘇偺乽憡崌姅乿偼斅栘堦枃傪堦扨埵偲偟偰帩偪崌偆曽朄偲丄乽帩偪姅乿偲偄傢傟傞曽朄偵偝傜偵暘偐傟傞丅

丂乽帩偪姅乿偼丄崁栚偛偲偵掕傔傞尃棙娭學偱偁傞丅愡梡廤傗晲娪偺傛偆側幚梡彂偱偼丄婰帠偺壛彍傪孞曉偡偺偱撪梕偑屌掕偣偢丄偐偮斅栘堦枃偱偼扨埵偑戝偒偡偓傞偨傔丄乽帩偪姅乿傪梡偄偨丅

丂傑偨嘊偺乽巟攝姅乿偵拲婰傪壛偊偰偍偔丅

丂弌斉偆偐偑偄偵娭偡傞帠柋偱偼乽挰擭婑屼栶強幱楃乿傪偼偠傔丄愭弎偺拠娫峴帠傊偺嬦枴庤悢椏傪巟暐偭偨偺偩偑丄偙傟傜偲憿杮彅宱旓偺堦愗傪憼斅庡偼晧扴偟偨丅

丂堦曽丄憼斅庡偼斅尦偵彑庤偵憹嶞偝偣側偄乽棷斅乿偺尃棙傪桳偟偨丅

丂乽斅姅乿偼斅栘偑從偗偰傕桳岠偱偁偭偨丅偙傟傪乽從偗姅乿偲偄偆丅

丂傑偨挰曭峴強偺専墈偑嵪傒弌斉嫋壜傪摼偨乽彂暔乿偱丄拠娫偺乽幨杮棷挔乿偵婰偝傟偨抜奒偺傕偺傪乽婅偄姅乿偲偄偄丄偙傟傕尃棙偲偟偰桳岠偱偁偭偨丅

丂偙傟傜偼丄幚嵺偵偼姧峴傪媥巭偟偰偄偨傝丄姧峴偝傟偰偄側偐偭偨傝偡傞乽媥姅乿偱偁傞丅

丂幚嵺偵弌斉偝傟偨乽彂暔乿傪偼傞偐偵挻偊偰乽媥姅乿偼幮夛偵愽嵼偟偰偄偨偲峫偊傜傟傞丅

丂怴姧杮偺乽斅姅乿偺搊榐傗忳搉偵傛傞乽斅姅乿偺堏摦偼丄拠娫峴帠偑嶌惉偡傞戜挔偱偁傞乽妱報挔乿偵丄偨偲偊偽乽斅尦丂恵尨壆栁暫塹乿偺傛偆偵丄柤媊偁傞偄偼柤媊曄峏傪婰偝傟丄妱報偝傟偰丄偼偠傔偰尃棙傪曐徹偝傟偨丅

丂斅偑杹柵偟偨傝拵怘偄偵傛偭偰巊偊側偄応崌偵偼乽斅栘乿傪嵞崗偡傞偑丄偙偺乽嵞斅乿傗丄愭偵婰偟偨乽從偗姅乿傕拠娫偐傜偺彸擣傪庴偗偰丄峴帠偵傛傝乽妱報挔乿偵搊榐丒墴報偝傟傞偙偲偱丄偼偠傔偰尃棙傪曐徹偝傟丄嵞斉偡傞偙偲偑偱偒偨丅

丂側偍乽嵞斅乿偱偼屆斅杮丄乽婅偄姅乿偱偼幨杮傪傕偲偵拠娫嬦枴偼恑傔傜傟偨丅

丂埲忋偺傛偆偵丄嫗搒丒戝嶁丒峕屗偱乽彂暔乿傪弌斉偡傞偵偼丄乽媥姅乿傪娷傓愭峴偡傞偡傋偰偺乽斅姅乿偑偦偺妶摦偵惂尷傪梌偊偨丅

丂帺偢偐傜椶帡彂偺弌斉偼墴偝偊傜傟傞偙偲偲側偭偨丅

丂偨偩丄斅尦偑乽斅姅乿傪怤奞偡傞乽椶斅乿偱偁傞偲慽偊弌傞婡夛偼丄捠椺丄屻敪偺斅尦偑拠娫峴帠偵弌斉婅偄傪採弌偟偨偁偲偵峴傢傟傞乽夢偟杮乿乮娭學斅尦傊偺夢棗乯偺帪偵尷傜傟傞丅

丂乽夢偟杮乿傪偡傞偐斲偐丄斅尦偵梌偊傞乽夢偟杮乿専嵏偺偨傔偺擔悢偺寛掕偼丄幚嵺偺偲偙傠偼拠娫峴帠偺嵸検偵傑偐偝傟偰偄偨丅

丂傑偨乽椶斅乿偲擣掕偝傟偨応崌丄摉帠幰娫偵擖偭偰偺崌堄宍惉傗夝寛傕拠娫峴帠偵埾偹傜傟偰偄偨丅

丂廬偭偰丄乽斅姅乿偑懠傪峉懇偟偆傞斖埻傗椡偼丄偦偺帪乆偺拠娫峴帠偲斅尦偲偺娭學傗嬱偗堷偒偵嵍塃偝傟丄昁偢偟傕堦掕偟偰偄側偐偭偨丅

丂彂暔栤壆拠娫偺塣塩

丂偙傟傑偱庒姳怗傟偰偒偨傛偆偵丄彂暔栤壆拠娫偼丄嶰慻偐傜奺擇柤偢偮慖弌偝傟偨峴帠偵傛偭偰塣塩偝傟偨丅

丂峴帠偼拠娫峔惉堳偺壛彍擣掕偲搊榐丄怴姧彂偺奐斅丒屆杮偺乽嵞斅乿偺怽惪偵懳偡傞嬦枴丄怴姧杮偺弌斉嫋壜怽惪丄拠娫撪晹偱偺暣憟偺挷掆丄挷掆偑惉棫偣偢偵峔惉堳偑慽徸偵媦傫偩帪偺挰擭婑栶強丒挰曭峴強傊偺摨峴丄挰曭峴強偐傜偺巜帵偺揱払丄挰曭峴強側偳傊偺掕椺垾嶢側偳傪峴偭偨丅

丂傑偨憗婜偐傜嫗搒丒戝嶁偺杮壆拠娫偲峕屗偺彂暔栤壆拠娫偺娫偱偼丄愭偵怗傟偨傛偆偵嶰搒偱偺弌斉偲攧傝峀傔偵偮偄偰嫤掕傪寢傫偱偍傝丄峴帠偼嶰搒娫偺岎徛側偳偺栶妱傪傕壥偨偟偨丅

丂偙偺傛偆偵峴帠偼懡婒偵傢偨偭偰懡戝側尃尷傪傕偭偩丅

丂偦偺戙傢傝偵枊晎偺摑惂椷傊偺掞怗側偳丄敾抐傪岆傟偽嶌幰丒斅尦丒庢埖偄栤壆偲嫟偵張敱偝傟傞偲偄偭偨愑擟傪晧偭偨丅

丂峴帠偼擇儠寧岎懼偱偮偲傔偨偑丄峴帠廇擟幰偼奺慻偺榁曑偵尷掕偝傟偰屌掕揑偱偁偭偨丅

丂傑偨峴帠宱尡幰偐傜乽榁廜乿偑慖偽傟偰丄峴帠偺憡択栶偲偟偰婑崌偵弌惾偡傞僔僗僥儉偑偁傝丄拠娫塣塩偼丄榁曑偺庡摫偺傕偲偵偍偐傟偰偄偨丅

丂偙傟偵壛偊偰拠娫塣塩偱峫椂偡傋偒偼丄嶰慻娫偺椡娭學偱偁傞丅

丂偙偺條憡偼彂暔栤壆偵偲偭偰巰妶栤戣偱偁偭偨乽斅尃乿傪傔偖傞憟偄偺嬊柺丄憟偄偺拝抧曽朄偺峔憿偐傜偆偐偑偄抦傝摼傞丅

丂偨偲偊偽姲墑婜偺乽椶斅乿嬛巭揚攑丄曮楋婜偺乽嵞斅乿庤懕偒傪傔偖傞峈憟偼丄拠娫撪晹偱偺挷掆偑惉棫偣偢丄挰曭峴強傊忋慽偡傞憡榑乮偦偆傠傫乯傊偲敪揥偟偨丅

丂椉憡榑偺寢枛傪愭偵偄偊偽丄忋曽偺墢屘幰偑懡偄捠挰慻丒拞捠慻偺嫤摨偵傛傝丄撿慻偑攕慽偟偨丅挰曭峴強偺敾抐偼徹嫆偵傕偲偯偔拞棫揑側傕偺偱偁偭偨丅

丂偩偑丄敾抐嵽椏偲偡傞愭椺傗椶椺偺採帵側偳嬦枴夁掱偱拠娫偵梫惪偝傟偨曉摎彂偼丄拠娫嶰慻偺崌堄偺傕偲偱嶌惉丒採弌偝傟偨丅

丂曭峴強偵採弌偡傞拠娫嶰慻楢報偵傛傞徹暥偵偼丄帺偢偐傜悢偱彑傞捠挰慻丒拞捠慻偺尒夝偑婰偝傟偨丅

丂偦偺寢壥丄挰曭峴強偺敾寛偼捠挰慻丒拞捠慻偺峔惉堳偵桪埵偵孹偄偨乮崱揷梞嶰亀峕屗偺杮壆偝傫亁擔杮曻憲弌斉嫤夛丄堦嬨敧幍擭丅愘挊亀晲娪弌斉偲嬤悽幮夛亁搶梞彂椦丄堦嬨嬨嬨擭乯丅

丂拠娫姅偺攧攦

丂彂暔栤壆拠娫乮嶰慻乯偺姅悢偼栺屲乑偐傜榋乑姅偺娫傪悇堏偟偨丅

丂拠娫姅偼攧攦偝傟丄偙傟偵傛傝拠娫峔惉堳偼偟偽偟偽擖傟懼傢偭偨丅

丂峔惉堳偺拠娫壛擖慜偺惗嬈偵偮偄偰偼丄暥壔擭娫偵嶌惉偝傟偨弌塤帥壠媽憼偺巎椏乽桼弿乿偺屻敿偵偁傞乽暿壠堜弝暿壠乿偺拞偵師偺婰帠偑偁傞丅

丂丂丂丂丂徏杮暯彆

丂丂仜弶戙幰峕屗揦暿壠庤戙扟懞朙嵍塹栧杕塢丄姲曐擇擭廫擇寧堦擔巰乮拞棯乯

丂丂仜慞暫塹僴戝暥帤壆幍榊暫塹曽昞巻擵掜巕栫丄庡恖偲晄榓僯偟偰峕屗傊壓傝乮徏杮乯怴榋曽偵曭岞

丂丂丂偟怴榋傛傝愓幃傪栣傂憡懕僗丄崯巕擇恖桳丄巓僯摉帪暯彆傪梴巕偲偡丄掜媑師榊嫗搒傊搊傝崯曽乮弌塤帥嫗搒揦乯僯曭岞僗 |

丂偙傟偵傛傞偲丄弶戙徏杮暯彆偼嫗搒偵杮揦偑偁傞弌塤帥壠偺峕屗揦偺庤戙乮偰偩偄乯偱偁偭偨偑丄姲曐埲慜偵撈棫偟偰揦傪峔偊偨丅

丂傑偨徏杮怴榋偼丄嫗搒偺榁曑偺杮壆偱偁傞戝暥帤壆偵弌擖傝偡傞昞巻壆偺掜巕偱弌杬偟偰丄峕屗偵弌偰丄彂暔栤壆徏杮怴榋壠偵曭岞偟丄傗偑偰徏杮怴榋壠傪宲偄偩丅

丂徏杮暯彆偼峕屗偺擔杮嫶巐擔巗偵奐嬈偟偨彂暔栤壆偱丄拞捠慻偵懏偟偨丅姲惌婜埲崀丄拠娫峴帠傪柋傔偰偄傞丅

丂徏杮怴榋偼墑嫕擭娫偵峕屗擔杮嫶偱塩嬈傪奐巒偟偨彂暔栤壆偱偁傞丅

丂傑偨弌塤帥偵偮偄偰偼師偺偙偲偑柧傜偐偵側偭偰偄傞丅

丂尦暥巐乮堦幍嶰嬨乯擭偵彂暔栤壆弌塤帥偺拠娫姅偼丄椉懼彜拞堜怴塃塹栧壠偵攧媝偝傟偨丅

丂偙傟傪婜偵丄弌塤帥偼嫗搒偺杮揦偲峕屗偺弌揦偺宱塩傪暘棧偟偰丄偦傟偧傟偵摉庡傪偨偰傞偙偲偵側偭偨丅

丂揤柧屲乮堦幍敧屲乯擭丄峕屗揦偺姅偼抧杮栤壆偺墦廈壆栱幍壠偵揮攧偝傟偨丅

丂偦偺屻傕弌塤帥偺拠娫姅偼懠傊忳傝搉偝傟丄挙暔巘偱偺偪抧杮栤壆偲側偭偨怷壆帯暫塹偺恊椶偺傕偺偑憡懕偟偨丅

丂側偍丄峕屗偺弌塤帥壠偼彂暔栤壆偺拞偵偁偭偰挿偔峴帠傪柋傔傞榁曑偱偁偭偨丅

丂傑偨枊晎偵弌擖傝偡傞彂暔巘偱偁傝丄屼梡払挰恖偲偟偰偺恎暘傪摼偰偄偨丅

丂偦偺偨傔弌塤帥柤媊偺傑傑拠娫姅偼宲彸偝傟偨棟桼偼偙偺奿幃偺崅偝偵偁偭偨偲峫偊傜傟傞丅

丂壛擖幰偑偁傟偽丄偦偺堦曽偵拠娫姅傪攧媝偟丄峕屗偐傜徚偊偨傕偺傕偁傞丅

丂嫗搒偺暁尒壆摗塃塹栧偺弌揦摗嶰榊丄堬忛懡嵍塹栧偺弌揦彫愳旻嬨榊丄慜愳尃暫塹偺弌揦側偳偱偁傞丅

丂偙傟傜偼柧榓丒揤柧婜偵憡師偄偱峕屗偱偺妶摦傪掆巭偟偨丅

丂偙偺摦偒偼峕屗偵偍偗傞忋曽惃椡偺屻戅傪帵偟偰偄傞偲偝傟傞乮慜宖亀峕屗偺杮壆偝傫亁乯丅丂

丂偨偟偐偵偙傟偼摉帪偺條憡偺堦柺傪帵偟偰偄傞丅

丂偟偐偟側偑傜丄偙偙偱徯夘偟偨傛偆偵嫗搒偐傜峕屗傊偺拠娫壛擖偑偁傝丄偦偺壠偑拠娫峴帠傪柋傔傞偲偄偆帠椺傕偁傞丅

丂愭偵巜揈偟偨傛偆側拠娫塣塩偺偁傝曽丄偮傑傝捠挰丒拞捠慻偺桪埵偺峔憿偼偦偺屻傕戝偒偔偼曄傜側偐偭偨偺偱偼側偐傠偆偐丅

丂偙偺堦柺傪慻崬傫偩偆偊偱丄崱揷梞嶰巵偑巜揈偟偨恵尨壆堦摑偺愊嬌揑側宱塩揥奐丄偨偲偊偽棖曽宯偺堛妛彂偺弌斉傗彅斔偺斔峑丒庲幰偲採実偟偨忛壓挰偺彂沔偲偺採実丄晲壠丒挰恖梡偺妛廗彂偺姧峴偼丄崱屻棟夝偟偰偄偐側偗傟偽側傜側偄偩傠偆丅

丂懡偔偺椶墢嬈幰

丂偙偙傑偱彂暔栤壆偵偮偄偰弎傋偰偒偨偑丄埲壓偱偼彂暔栤壆偺廃曈偵偟偽傜偔栚傪岦偗偨偄丅

丂斅尦偲偟偰婇夋偟偰杮傪弌斉偡傞丅

丂偁傞偄偼杮傪攧攦偡傞傕偺傪峀媊偺杮壆偲偄偆側傜偽丄峕屗偵偼懡條側杮壆偑懚嵼偟偨丅

丂堦偮偼丄椶墢嬈幰偺拞偱嵟弶偵枊晎偵岞擣偝傟偨楋栤壆乮姅悢偼堦堦乯偱偁傞丅

丂楋栤壆偼楋偺報嶞偲斝晍尃傪撈愯偟偨丅

丂楋栤壆偼擭枛偐傜擭巒偵偐偗偰偑懡朲偱偁偭偨丅

丂偦偺偨傔丄栘斅悹傝傪巊偭偨巇帠傪寭嬈偟偨傝丄弌斉嬈偺寭嬈傪偟偰偄傞傕偺偑懡偐偭偨乮帥堜旤撧巕亀嵟屻偺峕屗楋栤壆亁拀杸媑朳丄堦嬨嬨屲擭乯丅

丂擇偮傔偼丄乽憪巻乿椶偺嶌惉偲斕攧丄壍偟傪偡傞抧杮栤壆偱偁傞丅

丂乽彂暔乿偲乽抧杮乿乮偠傎傫乯偲偺堘偄偼丄傑偢枊晎偵傛傞摑惂偺榞慻傒偵傛偭偰昞傢偝傟傞丅

丂乽抧杮乿偺懡偔偼丄忩椱棡丒壧晳婈側偳偺寍擻嫽峴偲寢傃偮偄偨弌斉暔偱偁偭偨偑丄偙傟傜偼乽彂暔乿傪懳徾偲偡傞嫕曐偺弌斉庢掲椷偺斖醗偱偼側偔丄晽懎庢掲椷偺傕偲偵偁偭偨丅

丂偮偄偱摨嬈幰撪晹偱偺姷廗偲偄偆娤揰偐傜偡傞偲丄乽抧杮乿偵偼乽斅姅乿偺奣擮偼側偔丄憡屳婯惂偑側偐偭偨丅

丂撪晹偱偺夵傔偑側偄偩偗丄帺桼偵恦懍偵彜昳壔偱偒傞揰偵摿挿偑偁偭偨丅

丂斀柺丄斕攧丒棳捠偼丄嶰搒偐傜慡崙傊偲偄偭偨峀偑傝傪傕偨偢丄峕屗偲偦偺廃曈偵尷傜傟偨丅

丂偨偩姲惌婜埲崀丄抧杮栤壆偼丄杮棃丄峕屗偱嶌惉偟峕屗偱徚旓偝傟傞弌斉暔偺姧峴偲偄偭偨榞慻傒傪墇偊偰妶摦傪巒傔傞丅

丂峕屗偺乽憪巻乿乮偦偆偟乯傗乽撉杮乿乮傛傒傎傫乯偵椶帡偟偨弌斉暔偑戝嶁偱姧峴偝傟偼偠傔丄偙傟傪梷惂偟傛偆偲偟偨偨傔偱偁傞丅

丂乽斅姅乿偺曐岇偲乽揧復乿偺庢摼傪栚揑偵丄抧杮栤壆偼彂暔栤壆拠娫偺峔惉堳偵拠夘傪埶棅丄傑偨偼帺傜帒嬥傪搳壓偟偰彂暔栤壆偵壛擖偟偨丅

丂彂暔栤壆拠娫姅偺攦摼幰偵捰壆廳嶰榊丒惣懞壆梌敧丄愭弎偟偨墦廈壆傜偑偄傞丅

丂嶰偮傔偼丄斅栘壆偱偁傞丅斅栘壆偼丄挙巘傪書偊偰斅栘偺挙崗傪惪偗晧偆傕偺丄傑偨栘嵽傪巇擖傟偰斅栘梡偺斅偵巇棫偰偰嫙媼偡傞巇帠傪愱栧偲偡傞傕偺傪偄偆丅

丂斅栘壆偼婎杮揑偵彂暔栤壆偵弌擖傝偡傞怑恖廤抍偱偁偭偨偑丄偨傃偨傃彂暔栤壆拠娫偺娭抦偟側偄柍撏偗偺弌斉暔偵傕娭梌偟偨丅

丂巐偮傔偼丄戄杮壆偱偁傞丅戄杮壆偼杮傪拁愊偟偰偍偒丄偙傟傪婜娫傪掕傔偰戄偟弌偟丄尒椏傪偲傞杮壆偱偁傞丅

丂戄杮壆偼彂暔栤壆丒抧杮栤壆偺彜昳傪攧傝峀傔傞婡擻傪庡偲偟偰扴偭偰偄偨偑丄弌斉暔偵尷傜偢丄幨杮丒旈彂傪傕埖偭偨丅

丂杮偺庴梕幰偵嬤偄斵傜偺拞偵偼丄弌斉偵忔傝弌偡傕偺偑偄偨丅

丂暥壔丒暥惌婜傪捀揰偵嫽棽傪傒傞峕屗撉杮偼丄斵傜偺婇夋偵偐偐傞傕偺偑懡偔丄戧戲攏嬚乮偨偒偞傢偽偒傫乯丒桍掄棥旻乮傝傘偆偰偄偨偹傂偙乯側偳偺挊嶌偑悽偵憲傝弌偝傟偨丅

丂彂暔栤壆拠娫姅傪攦摼偟偨傕偺偵丄妏娵恟彆丒忋憤壆棙暫塹偑偁傞丅

丂屲偮傔偼丄悽棙杮壆乮偣傝傎傫傗乯偱偁傞丅

丂悽棙杮壆偼丄彫婯柾彫攧傝杮壆傗媞偺拲暥偵墳偠偰丄屆偄斅杮傗幨杮傪庢師偓丄岥慘傪偐偣偄偩丅

丂偙偺傎偐丄報敾巘丒悹巘丒昞巻壆丒宱巘壆側偳偑弌斉暔丒幨杮偺嶌惉丒棳捠偵実傢偭偨偲峫偊傜傟傞丅

丂偙傟傜椶墢偺嬈幰偺偆偪丄抧杮栤壆拠娫乮擇乑尙乯偼姲惌擇乮堦幍嬨乑乯擭偵丄斅栘壆拠娫乮屲慻擇擇擇尙乯偼姲惌嶰擭偵枊晎偵岞擣偝傟偨丅戄杮壆乮擇堦慻榋屲榋尙乯偼暥壔屲擭偵枊晎偐傜拠娫寢惉傪柦偠傜傟偨丅

丂拠娫岞擣偺栚揑偼妶摦婯惂傪嫮壔偡傞揰偵偁偭偨丅

丂姲惌婜偺摑惂偱偼丄挰曭峴強偑偡傋偰怴嶌偺乽彂暔乿傪専墈偡傞偙偲偵側偭偨丅

丂偙傟傑偱彂暔栤壆拠娫峴帠偑扴偭偰偒偨婡擻偺堦偮偑挰曭峴強偵媧偄忋偘傜傟偨偺偱偁傞丅

丂傑偨怴偨偵抧杮栤壆拠娫偺峴帠偵傛傞夵傔惂搙偑摫擖偝傟偨丅

丂枊晎偺捈愙専墈乮彂暔栤壆拠娫傪宱桼乯丄抧杮栤壆偵傛傞峴帠夵傔丄偙偺偄偢傟偐傪傊偨傕偺埲奜偼乽挔奜乿偲偝傟丄尨懃偲偟偰弌斉偱偒側偄懱惂偲側偭偨丅

丂斅栘壆丒戄杮壆側偳偱弌斉妶摦傪峴偆傕偺偼丄彂暔栤壆偐抧杮栤壆偵拠夘傪棅傑側偗傟偽側傜側偔側偭偨偺偱偁傞丅

丂彂暔栤壆偲抧杮栤壆偲偱偼丄彂暔栤壆偑忋埵偵偁傝丄彂暔栤壆偑撈愯偟偰偄偨乽斅尃乿丒乽揧復乿尃棙傪媮傔偰丄堦晹偺抧杮栤壆丒戄杮壆側偳偑彂暔栤壆傊偺壛擖傪朷傫偩丅

丂偩偑丄摑惂偺榞慻傒偺曄壔偵傛傝丄抧杮栤壆偵傕椶墢嬈幰傪摑妵偡傞栶栚傪晅梌偝傟丄偦偺幮夛揑埵抲偼忋徃偟偨偲偄偭偰傛偄丅

丂弌擖傝偺彜怑恖

丂彂暔栤壆偲偦偺椶墢嬈幰偑峴偆弌斉傪巟偊偨偺偼丄埲壓偺彜怑恖偱偁偭偨丅

丂恾57乽惢杮偺夁掱乿偼丄彜昳偲偟偰杮偑攧弌偝傟傞夁掱傪昤偄偨傕偺偱偁傞丅

丂恾57偵傛傝側偑傜丄憿杮偺棳傟傪妋擣偟偰偍偒偨偄丅

丂傑偢嶌幰偐傜儗僀傾僂僩傑偱寛傑偭偨峞杮偑偁偑偭偰偔傞乮恾57偺嘆乯丅

丂杮暥偼斅壓彂偵傛偭偰丄傑偨憓奊偼奊巘偺庤偱惔彂偝傟偰乽斅壓乿偵巇忋偘傜傟傞乮恾57偺嘇嘊乯丅

丂偮偄偱乽斅壓乿偼斅栘巘偺庤偵搉傞丅乽斅栘乿偺梡嵽偼烵丒嶳嶗丒晼側偳偱偁傞丅乽斅栘乿偼斅栘巘偑梡堄偡傞丅

丂斅栘巘偼乽斅栘乿偵屝傪堷偒丄乽斅壓乿傪斅栘偵揮幨偟偰丄挙崗偟偰尨斉傪嶌傞乮恾57偺嘋乯丅

丂尨斉偼斅尦偵栠偝傟傞丅偦偙偱峑惓傪峴偭偨偺偪乽斅栘乿偼悹巘偵搉偝傟傞丅

丂悹巘偼丄銹乮偵偐傢乯傪壛偊偨杗傪乽斅栘乿偵嶞栄偱傂偒丄巻傪偺偣偰攏灷偱悹偭偰巻柺偲偡傞乮恾57偺嘍乯丅

丂悹傝偁偑偭偨巻柺偼斅尦偵擺傔傜傟傞丅

丂偙傟傪庴偗偰惢杮巘偼棊挌偑側偄偐棎挌偑側偄偐傪妋擣偡傞乮恾57偺嘐乯丅

丂偦偟偰壖捲偠偵偟偰丄巻偺揤抧傪惍偊傞乮恾57偺嘑乯丅

丂偙偺敿惢昳偼捲傝巘偵搉傞乮恾57偺嘓乯丅

丂偙偺帪斅尦偼昞巻壆偑梊傔擺傔偨昞巻傪揧偊偨乮恾57偺嘒乯丅 |

恾57丂惢杮偺夁掱

乮崅擶棙旻亀擔杮偺楌巎亁戞13姫丄1992擭傛傝嶌惉乯

|

丂杮懱偲昞巻傪崌偣偰捲偠偨惢杮偑偱偒偁偑傞偲丄昞巻偵彂柤傪婰偟偨奜戣乮偘偩偄乯偑偼傜傟傞丅

丂偙傟偵愰揱梡偺忋戃傪偐傇偣傞丅

丂奜戣偲忋戃偼愱栧偺嬈幰偑斅尦偵擺擖偟偨傕偺偱偁傞丅

丂彜昳偑弌棃忋偑偭偨偁偲偺乽斅栘乿偼丄弌斉尃偺扴曐偲側傞傕偺偱偁傞偨傔斅尦偑曐娗偡傞丅

丂塃偵庒姳偺曗婰傪壛偊傞偲丄乽彂暔乿偺斅壓彂偵偼擻彂壠偑慖偽傟偨偲峫偊傜傟傞丅

丂乽抧杮乿偼壖柤彂偒傪拞怱偲偟丄偦偺梡搑傕梋壣偵梡偄傞撉傒暔偱偁偭偨偑丄乽彂暔乿偼娍暥懱偑庡偱偁偭偨丅

丂傑偨壖柤彂偒傪懡梡偟偰傕榓壧彂偼帤攝傝側偳偺庤杮偲偝傟偨丅

丂峕屗偺斅壓彂偼丄暥帤傪抦偭偨壓媺晲壠偵傛傞撪怑偵棅傞晹暘偑戝偒偐偭偨偲尵傢傟傞丅

丂斅栘巘丒悹巘偼彂暔栤壆偲屌掕偟偨弌擖傝娭學偵偁偭偨丅

丂偁傞彂暔栤壆偺巇帠偼堦庤偵摿掕偺怑恖偑堷庴偗偰偄偨偺偱偁傞丅

丂偨偩斵傜偼曭岞恖偱偼側偔丄帺暘偺嫃戭傪帩偭偰偄偰丄偦偙偱嶌嬈傪峴偭偨丅

丂偄傢備傞嫃怑偱偁傞丅

丂側偍斅栘壆拠娫偺婰榐偵傛傟偽丄斅栘巘偺壓怑偵偼壓媺晲壠偑偁傝丄撈帺偵挙崗傗斅悹傝傪峴偭偨丅

丂偙傟偼偟偽偟偽傾儞僌儔弌斉偺壏彴偲側偭偨丅

丂捲傝埲壓偺嶌嬈偼揦偺拞偺嶌嬈応偱峴傢傟偨壜擻惈偑崅偄丅

丂妺忺杒嵵偺亀夋杮搶搒梀亁偵彂偐傟偨捰檧廳嶰榊偺揦愭偱偼丄墴偟愗傝偱巻偺揤抧傪愗傝丄傑偨戃捲偠偵偡傞偨傔巻傪愜偭偰偄傞怑恖偺巔偑昤偐傟偰偄傞丅

丂埲忋偺傛偆偵丄弌斉偼條乆側庬椶偺媄弍幰偑傛傝廤傑偭偰丄偄偔偮傕偺岺掱傪傊偰偄偔帠嬈偱偁偭偨丅

丂偙傟偼偄偢傟偺応強偱傕摨條偱偁偭偨丅偩偑峕屗偵偍偄偰偼丄憿杮偺夁掱偱晲壠偺撪怑偵晧偆晹暘偑懡偐偭偨揰偵摿挜偐偁傠偆丅

丂偦偺乽岺朳乿偼晲壠抧撪偵偁傝丄挰曽巟攝宯摑偵偁傞拠娫摑惂偺寳奜偵偁偭偨丅

丂偙偺揰偼枊晎摑惂偑娧揙偟偯傜偐偭偨堦梫場偲偟偰峫椂偟偰偍偐側偗傟偽側傜側偄乮媑揷怢擵乽嬔奊偺幮夛亖暥壔峔憿乿亀晜悽奊傪撉傓亁1丄挬擔怴暦幮丄堦嬨嬨敧擭乯丅

丂旕崌朄彜昳偺墶峴

丂懡偔偺嬈幰偑弌斉暔偺嶌惉偵偐偐傢傞忬嫷壓偱丄弌斉摑惂偵惗偠傞傎偙傠傃偼丄拠娫撪晹偺懱惂偵傕撪嵼偟偨丅

丂傎偙傠傃偺堦偮偼丄斅栘壆丒悹巘丒昞巻壆偵媮傔傜傟傞丅

丂彂暔栤壆拠娫偺婯掕偱堘斊偲偝傟傞乽廳斅乿偼丄偙偙偱嶌傜傟偨偲偄偆丅

丂傑偨拲暥庡偑斵傜偵彜昳傪捈愙敪拲偡傞偙偲偼嫋偝傟偰偄偨丅

丂偦偺偨傔丄偨偲偊偽乽嶰昐晹愨斅乿偲崗傒旕塩棙弌斉傪昗炘偟偨枊晎傗彨孯壠偵娭偡傞姧峴暔偑墶峴偟偨丅

丂擇偮傔偵丄彂暔栤壆偺庤戙憌偺摦偒偑偁傞丅曮楋廫擇擭偺峕屗偺彂暔栤壆偺拠娫婯掕偵丄師偺忦栚偑偁傞丅

丂丂堦丄拠娫庤戙拞丄挔奜丒撪徹攧傝寛偟偰憡惉傜偞傞帠偵岓丄帺慠暣傜傢偟偒戙楥暔側偳尒庴偗岓偼

丂丂丂偽丄憡屳偵怱摉傝偺強傊憗懍憡抦傜偡傋偔岓丄枩堦塃偺戙楥暔撪乆偵偰攦偄惪偗丄棳晍抳偟岓傪

丂丂丂尒庴偗岓愡偼丄擭斣峴帠傊憡撏偗丄拠娫奜偵抳偟庢堷偒寛偟偰抳偡娫晘岓帠乮拞棯乯

丂丂堦丄拠娫拞庤戙嫟丄晄曭岞偵晅偒嚓弌偝傟摨彜攧嵎偟棷傔岓幰丄撪乆偵偰彜攧抳偟岓幰傕偙傟桳傞

丂丂丂桼丄偙傟傜偺媀彜攧棷傔抳偟岓丄庡恖偺婯柾傕偙傟柍偔丄晄毥偺媀偵岓偺娫丄埲屻塃懱偺媀偼擭

丂丂丂斣峴帠拞傊偍撏偗惉偝傞傋偔岓丄擭斣傛傝拠娫拞傊塃偺庯憡怗傟怽偡傋偔岓丄偦偺忋塃懱偺媀偙

丂丂丂傟桳傝岓偼偽丄偦偺摉恖偼栜榑丄悽榖抳偟岓恖偲傕拠娫奜偵抳偟丄挘傝巻弌偟抲偒丄寛偟偰庢傝

丂丂丂堷偒抳偡娭曒岓帠乮壓棯乯

丂丂丂丂丂丂丂丂乮嬥巕岹擇乽東崗丒嶰慻彂暔栤壆彅婯掕乿亀憗堫揷戝妛恾彂娰婭梫亁戞堦敧崋丄堦嬨幍幍擭乯 |

丂偙偺撪梕偼師偺捠傝偱偁傞丅彂暔栤壆偺愮戙偑乽妱報挔乿偵枛搊榐丄偮傑傝惓婯偺弌斉庤懕偒傪傊偰偄側偄晄怰側彜昳傪埖偭偰偄傞丅

丂偙偺傛偆側庤戙偼庡恖偐傜嚓傪弌偝傟丄捠椺丄椶墢偺彜攧傪嵎偟巭傔傜傟傞丅偩偑偙傟偑揙掙偝傟偰偄側偄丅

丂偙傟偼桱椂偡傋偒帠懺偱偁傞丅崱屻偼拠娫峴帠傊晄惓幰偺柤慜傪撏偗弌傞偙偲丅

丂偦偺屻傕摨偠峴堊偑偁傟偽丄摉恖偼傕偲傛傝悽榖恖偑楢嵖乮傟傫偞乯偡傞丅

丂張敱幰偺柤慜偼挘傝弌偝傟丄彜庢堷偼偡傋偰幷抐偝傟傞丅

丂庤戙偼彂暔栤壆偺摉庡傪彆偗丄揦偺宱塩偺庡幉傪扴偭偨丅

丂偙偙偐傜偼丄宱塩偵偐偐偐傞愮戙偵傛傞晄惓峴堊偲丄偦偺拠娫撪晹偱偺惂嵸偺晄揙掙偑娕庢偱偒傞丅

丂偦傟傎偳偵旕崌朄弌斉偼擔忢壔偟偰偄偨偲偄偊傑偄偐丅

丂嶰偮傔偺傎偙傠傃偼丄幨杮丒栘妶帤斉偺棳晍偱偁傞丅

丂偙傟傑偱弎傋偰偒偨傛偆偵乽斅姅乿丒乽揧復乿惂搙偼惍斉弌斉暔傪懳徾偲偡傞丅

丂偩偑彂暔栤壆傪偼偠傔偲偡傞椶墢偺嬈幰偺懡偔偼丄屆杮傪扵嶕偟丄幨杮巘傪書偊偰幨杮傪嶌惉偝偣丄斕攧偟偨丅

丂傑偨庲幰丒堛幰傪戙昞偲偟偰壠愢偼巹壠斉偺栘妶帤斉偵傛偭偰嶌惉偝傟丄彂暔栤壆偼偦偺斕攧偵傕実傢偭偨丅

丂幨杮丒栘妶帤斉偼丄枊晎偺尵榑摑惂丄乽斅姅乿偲偄偆彜嬈廗姷丄偁傞偄偼敄棙偲偄偆彜嬈榑棟偲偺柕弬偲偄偆棟桼偵傛偭偰惍斉壔偝傟側偄杮偱偁傞丅

丂偦傟傜偼尷傜傟偨庴梕幰偟偐傕偩側偐偭偨丅

丂偦傟偵傕偐偐傢傜偢丄枊晎偼弌斉摑惂僔僗僥儉傪廋惓偟丄偦傟傊偺懳墳偵敆傜傟傞偙偲偵側傞丅

丂姅拠娫偺夝嶶偲嵞嫽

丂揤曐婜丄枊晎偼姅拠娫偺夝嶶偲弌斉庤懕偒偺曄峏傪柦偠傞丅

丂枊晎偼揤曐廫擇擇敧巐擇擭偵廫慻栤壆傪偼偠傔偲偡傞栤壆拠娫傪斲掕偟丄乽慺恖捈攧攦彑庤偨傞傋偟乿偲偟偨丅

丂偙傟偵傛傝丄惓婯偺弌斉庤懕偒傪摜傔偽扤傕偑帺桼偵弌斉暔偺斅峴傗庢堷偑偱偒傛偆偵側偭偨丅

丂惓婯偺庤懕偒偲偼丄峕屗偱偁傟偽挰擭婑偺娰巗塃塹栧偵悧宍乮傂側偑偨乯傪採弌偟丄挰曭峴偱偺嬦枴傪庴偗傞丅

丂弌斉傪嫋壜偝傟偨杮傪堦晹丄擺杮偡傞媊柋傪巜偡丅

丂偦偺屻丄嬦枴扴摉晹彁丒擺杮愭偼曄峏偝傟丄乽彂暔乿偺撪梕偵傛傝妛栤強丒揤暥曽丒堛妛娰偵怳傝暘偗傞偙偲偵側偭偨丅

丂傑偨摨擭嬨寧丄栘妶帤斉偺弌斉偵偮偄偰傕惍斉報嶞杮偲摨條偺庤懕偒傪摜傓傛偆偵偲丄枊晎偼柦偠偨丅枊晎偺庢掲傑傝偺斖埻偑丄栘妶帤斉偵傑偱奼戝偝傟偨偺偱偁傞丅

丂偙偺専墈偺懱惂嫮壔偲摑惂斖埻偺奼挘偼丄媡偵偄偊偽丄傕偼傗栤壆拠娫偵傛傞帺庡婯惂偑枊晎偺巚榝捠傝偵恑傑側偔側偭偰偄偨偙偲傪帵偟偰偄傞丅

丂姅拠娫偺夝嶶偼帺桼嫞憟偺懀恑偲偦傟偑惗傒弌偡宱嵪岠壥傪丄堦斒偵婜懸偟偨傕偺偱偁偭偨丅

丂偩偑幚嵺偺偲偙傠偼幮夛偵崿棎傪彽偒丄壝塱巐乮堦敧屲堦乯擭偵姅拠娫偼嵞嫽偝傟偨丅

丂暥媣擭娫傑偱偵彂暔栤壆偼拠娫夝嶶慜偐傜拠娫峔惉堳偱偁偭偨屲嶰尙偲丄怴偟偔乽壖慻乿屲乑尙偑岞擣偝傟偨丅

丂忋偺昞5亅1乽彂暔栤壆嶰慻偺柤慜乿丒昞5亅2乽彂暔栤壆壖慻偺柤慜乿偼丄壝塱巐擭偵嶌惉偝傟偨乽彂暔栤壆柤慜彂忋乿乮嬥巕乽東崗丒嶰慻彂暔栤壆彅婯掕乿乮彸慜乯亀憗堫揷戝妛恾彂娰婭梫亁戞堦嬨崋丄堦嬨幍敧擭乯偲丄壝塱巐擭偵惉棫偟偦偺屻壛昅偑偁傞乽彅栤壆慻柤慜挔乿乮崙棫崙夛恾彂娰強憼媽枊堷宲彂椶偺偆偪乯偲偐傜嶌惉偟偨傕偺偱偁傞丅

丂昞5亅1丒2偵偼拠娫峔惉堳偺恎暘傪婰偟偨丅

丂恎暘傪婰偟偨偺偼丄彂暔栤壆拠娫偺峔惉堳偺埵抲傪彜怑恖偺慡懱偺拞偱傒傞偨傔偱偁傞丅

丂壓偼昞5亅1丒2偐傜偺廤寁偱偁傞丅妵屖撪偼乽嶰慻乿丒乽壖慻乿丒慡懱偺拞偱偦傟偧傟偑愯傔傞妱崌傪帵偡丅

丂丂揦庁偼乽嶰慻乿丂丂堦巐尙乮擇幍亾乯丂丂丂乽壖慻乿丂擇嬨尙乮榋乑亾乯丂丂寁巐嶰尙乮巐嶰亾乯

丂丂抧庁偼乽嶰慻乿丂丂擇屲尙乮巐敧亾乯丂丂乽壖慻乿丂堦堦尙乮擇嶰亾乯丂丂氠擇榋尙乮嶰榋亾乯

丂丂壠帩偼乽嶰慻乿丂丂堦擇尙乮擇屲亾乯丂丂丂乽壖慻乿丂丂敧尙乮堦幍亾乯丂丂寁擇堦尙乮擇堦亾乯

丂偙傟偵傛傞偲丄乽嶰慻乿偱偼抧庁偑傕偭偲傕懡偔屲妱庛傪愯傔丄乽壖慻乿偱偼揦庁偑傕偭偲傕懡偔榋妱傪愯傔傞丅

丂乽嶰慻乿偲乽壖慻乿傪崌傢偣偨慡懱孹岦偱偼丄揦庁偑巐妱丄偮偄偱抧庁偑嶰妱嫮丄壠帩偑擇妱偲側傞丅

丂乽戝彜恖帒杮乿偲偄傢傟傞椉懼彜偺嶰堜壠傗拞堜壠丒屶暈彜偺敀栘壆偼懡偔偺挰壆晘傪廤愊偟丄抧戙廂擖傪摼偨丅

丂偩偑彂暔栤壆偼壠帩丄偮傑傝挰恖恎暘偝偊彮側偄丅

丂彂暔栤壆偑摿尃揑側棫応偵偁偭偨偲偼偄偊丄偦傟偼憡懳揑側傕偺偱偁偭偨偲偄傢偞傞傪偊側偄丅

丂彂暔栤壆偵偲偭偰偺柧帯

丂愺憪偱杮壆傪塩峴愺憅壆媣暫塹偼丄柧帯廫擭戙偺條巕傪師偺傛偆偵偮偯偭偰偄傞丅

丂丂捠堦挰栚偺娵恵乮恵尨壆丄杒敥栁暫塹乯揦搚憼偱丄塃偼彂暔壆丄嵍偼栻庬壆偱丄嵍塃偺揦偵奺乆斣摢偑嫃偰丄婭廈揦偺抝強懷偱偟偨丅懘偺崰偺斣摢偼惔悈廆彆偲尵傛恖偱偟偨偑丄搨杮岲偒偱丄摉帪傑偩惞摪偵偁偭偨掗崙恾彂娰傊惙傫偵擺傔偰傤傑偟偨丅

丂丂偍媞偑棃傞偲丄擇奒偵憼斣偑擇恖埵嫃偰揦堳偺庢師偓偵嫆偭偰杮傪弌偡偲尵偭偨庯岦偱偟偨丅

丂丂戝斒庒宱乮偩偄偼傫側偒傚偆乯傪攦傂偵峴偔偲丄擇奒傊忋偘偰夛惾慥偱屼抷憱傪偟傑偟偨丅乮乽暥暎妕栭榖乿亀擔杮彂帍妛戝宯廫榋丂杮壆偺偼側偟亁惵徶摪彂揦丄堦嬨敧堦擭乯 |

丂柧帯廫擭戙丄恵尨壆栁暫塹揦偼偄傑側偍擔杮嫶捠挰偵寬嵼偱丄斣摢丒憼斣丒庢師偲偄偭偨揦堳偵傛偭偰塣塩偝傟偰偄偨丅

丂偡偱偵堦敧幍屲乮柧帯敧乯擭偺弌斉忦椺偱丄専墈丒斅尃帠柋偼柧帯惌晎偵堏娗偝傟丄栤壆拠娫偼棙奞挷惍尃丒乽斅尃乿偲斕攧撈愯尃傪幐偭偰偄偨偑丄偳偆偵偐恵尨壆栁暫塹偼塩嬈傪懕偗偰偄偨偺偱偁傞丅

丂偩偑柧帯擇廫擭戙傪寎偊傞偲梞巻偺惗嶻検偑憹偊偰丄妶斉報嶞偑惙傫偵側偭偨丅

丂彂暔栤壆偺妶摦傪巟偊偰偄偨恖乆偺媄弍偼傕偼傗帪戙抶傟偺傕偺偲側傝丄屌掕偟偨掕婜揑廂擖尮偲側偭偰偄偨乽斅姅乿偺帒嶻壙抣偼壓棊偟偨丅

丂屲奨摴偺婲揰偱偁傞擔杮嫶偵揦傪峔偊丄峕屗偺暥恖丒椃恖偑偍偲偢傟傞柤強偱偁偭偨恵尨壆栁暫塹揦偼堏揮偲宱塩曽岦偺揮姺傪梋媀側偔偝傟偨丅

丂偙偺柧帯擇廫擭戙偵懠偺彂暔栤壆偺懡偔偼偦偺塩嬈偵廔巭晞傪偆偭偨偑丄姺尵偡傟偽弌斉奅偺嬤戙壔偼柧帯擇廫擭戙傑偱嬤悽揑姷廗偵惂尷偝傟偰偄偨偙偲偵側傠偆丅

丂丂丂丂丂5 婑惾 top

丂峕屗帪戙偺戝廜寍擻

丂峕屗偱偼丄壧晳婈幣嫃傗憖傝恖宍幣嫃乮恖宍忩椱棡乯側偳偑戝偑偐傝側寑応偱岞墘偝傟傞傎偐丄戝摴偺捯丄帥幮偺嫬撪傗壩彍抧側偳偺嬻偒抧偑惙傝応偲側傝丄栰奜傗埊馀挘傝偺壖愝偺彫壆偱丄偦傟偙偦條乆側戝廜揑側寍擻偑嫽峴偝傟丄峕屗巗柉偺帹偲栚傪妝偟傑偣偨丅

丂戝摴寍恖偲偟偰偼丄峕屗偱偼岊嫻乮偛偆傓偹乯偑戙昞揑側懚嵼偱偁傞丅

丂埢庢丄墡庒乮斱懎偱妸宮側暔傑偹寍乯丄捯曻壓乮晳偄傗庤昳偺寍乯丄忩椱棡丄暔恀帡丄暔撉丄枩嵨丄憖傝乮恖宍傪憖偭偰墘偠傞寍乯丄愢嫵乮愢嫵忩椱棡偱岅傝暔偺寍乯丄島庍側偳偺彅寍擻傪峴偭偰偄偨丅

丂岊嫻偼丄恎暘揑偵偼挰恖偱挰曽偺巟攝偵懏偟偰偄偨偑丄壆奜偱峴偆壠嬈偵偮偄偰偼岊嫻摢偺恗懢晇偺巟攝傪偆偗丄偝傜偵岊嫻摢乮偐偟傜乯傪捠偟偰旕恖摢乮偄偵傫偑偟傜乯幵慞幍偺巟攝傪偆偗偰偄偨丅

丂峕屗偵偼丄摨偠傛偆側寍擻偱傕丄壆奜偱嫽峴偡傞傕偺偼旕恖廤抍偺巟攝傪偆偗丄師偵弎傋傞婑惾偺傛偆側壆撪偱墘偠傞寍恖偼丄旕恖廤抍偺巟攝傪偆偗側偐偭偨偲偄偆丄恎暘巟攝忋偺堘偄偼偁傞偑丄寍擻傪惗嬈偲偡傞恖乆偑偨偔偝傫廧傫偱偄偨丅

丂偙偙偱偼戝廜寍擻偺寍恖偑惗妶偺応偲偟偨婑惾乮摉帪偼乽婑応乿丄偁傞偄偼扨偵乽婑乿偲彂偄偰偄傞偑丄偙偙偱偼婑惾偲偡傞乯傪傒偰傒傛偆丅

丂婑惾偺寍擻

丂峕屗帪戙屻婜偺媃嶌幰偱亀晜悽晽楥亁側偳偺嶌昳偱偟傜傟傞幃掄嶰攏偵傛傞偲丄婑惾偲偼丄乽忩椱棡丒彫塖丒孯彂撉丒庤嵢乮庤昳乯丒敧恖寍乮敧恖暘偺惡怓傗敧恖暘偺摦嶌傪墘偠傞寍乯丒愢嫵嵳暥丒暔傑偹恠偔偟乿側偳偺寍傪丄乽戭偵惪偟偰堦惾偺椏傪掕傔偰丄娕媞丒挳廜傪廤傔傞壠乿乮亀棊岅拞嫽棃桼亁乯偩偲偄偆丅

丂奺庬偺寍擻幰傪壠偵傛傃丄惾椏乮擖応椏乯傪寛傔偰娤媞傪廤傔傞応偑婑惾丄偲偄偆偙偲偵側傞丅

丂摨偠崰偺庲幰偺帥栧惷尙偼丄婑惾偱墘偠傜傟傞寍偲偟偰乽庤媄乮庤昳乯傗棊岅傗塭奊傗墘巎乮島択乯丄昐娽乮昐柺憡乯偲濰乮偄乯偄丄敧恖寍偲濰偆乿乮亀峕屗斏徆婰亁暯杴幮搶梞暥屔乯傪偁偘偰偄傞丅

丂摉帪偺婑惾偱偼丄棊岅乮棊偟欜乯偩偗偱偼側偔丄忩椱棡乮恖宍忩椱棡傕娷傑傟傞乯丄彫塖丄孯彂側偳傪撉傫偩傝愄榖傪岅傞島庍丒島択丄庤昳乮庤媄丒庤嵢乯丄恖傗摦暔偺宍傪摂傝偵傛傝忈巕傗敀晍偵塮偡塭奊乮幨奊乯丄婄偺忋敿暘偺戝偒偝偺巻偵敮傗旣傪彂偒丄娽偺偲偙傠偵寠傪奐偗偨壖柺傪偮偗丄柺憡傪偄偔捠傝傕曄偊偰傒偣傞昐柺憡乮昐娽乯丄堦恖偱偄偔恖傕偺惡傗摦嶌傪墘偠傢偗傞敧恖寍側偳側偳丄懡嵤側戝廜墘寍偑嫽峴偝傟偰偄偨丅 |

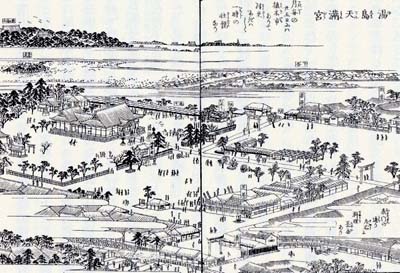

恾58丂婑惾偺岝宨

乮搉曈浐嶳乽堦憒昐懺恾乿傛傝乯

|

丂偲偔偵忩椱棡偱偼丄庒偄彈惈偑墘偠傞彈乮柡乯忩椱棡偺恖婥偑崅偔丄孞曉偟嬛巭偺懳徾偵側偭偰偄傞丅

丂婑惾偺棽惙

丂忢愝偺婑惾偼丄廫敧悽婭枛偺姲惌婜偵丄弶戙嶰徫掄壜妝偑壓扟乮偟偨傗乯偵棊岅偺惾傪奐偄偨偺偑嵟弶偲偄傢傟傞丅

丂偦偺崰偺條巕偲偦偺屻偺曄壔丄偍傛傃嫽峴偺幚懺偼丄廫敧悽婭枛偺姲惌婜乮堦幍敧嬨乣堦敧乑乑擭乯偐傜揤曐婜乮堦敧嶰乑乣巐嶰擭乯偵帄傞屲乑擭娫偺幮夛丒晽懎偺曄杄傪妶幨偟偰偄傞亀姲揤尒暦婰亁乮亀墠愇廫庬亁戞屲姫乯偵傛傞偲丄偍傛偦師偺傛偆側傕偺傜偟偄丅

丂尰嵼偺敹壠乮偼側偟偐乯偲偄偭偰棊偟欜偟傪偡傞棊岅壠偼丄姲惌偺崰偵偼婬偵偄傞掱搙偱丄棫愳択廈極乮塆掄鄟攏亖偆偰偄偊傫偽乯丄嶰徫掄壜妝傗柌妝側偳偩偗偩偭偨丅

丂斵傜偼丄擔拞偼壠嬈偑偁傝丄棊岅傪岥墘偡傞偺偼栭偩偗偱偁偭偨丅

丂偦偺崰偼崱偲堘偭偰丄掕惾偺婑惾偼側偔丄壧晳婈嫽峴偑媥傒偺帪偵拑壆偺擇奒傗峀偄嬻偒壠傪丄屲丄榋擔偔傜偄庁傝偰婑惾偵巊偭偰偄偨丅

丂島択側偳傕丄掕惾偺婑惾偑側偄偺偱庤廗偄強傗嬻偒壠傪庁傝偰岥墘偟偰偄偨丅

丂偲偙傠偑崱偱偼丄堦挰撪偵擇丄嶰儠強傕婑惾偑偱偒偰偄傞丅

丂婑惾偲彂偄偨摂傝娕斅傪宖偘丄棊岅偵擌傗偐側偍殥巕傪擖傟偨傝丄壧晳婈栶幰偺惡怓傗暔傑偹丄柡忩椱棡丄敧擖寍丄晜偒悽愡側偳偺寍恖傪廤傔偰嫽峴偟偰偄傞丅

丂婑惾偺宱塩幰偡側傢偪惾掄偼丄傎偐偵壠嬈傕側偔丄婑惾宱塩偩偗偱曢傜偡幰傕懡偄丅

丂掕惾偺婑惾偑堦挰撪偵丄擇丄嶰尙偁偭偨偲偄偆丅

丂婑惾偺悢偼丄暥壔廫擇乮堦敧堦屲乯擭偵幍屲尙丄暥惌擭娫乮堦敧堦敧乣擇嬨乯枛偵嶰堦屲尙丄揤曐偺弶擭偵乽堦朧堦強乿乮堦挰偵堦儠強偐乯偁偭偨偲偄偆丅

丂揤曐廫擇乮堦敧巐堦乯擭偵挰曭峴強偑挷嵏偟偨偲偙傠丄挰曭峴娗妽抧撪偱擇堦堦尙傕偁傝丄傎偐偵帥幮曭峴偺娗妽抧撪偵擇擇尙偁偭偨丅偁傢偣傞偲擇嶰嶰尙偵傕側傝丄廫嬨悽婭慜敿偺暥壔暥惌婜偐傜揤曐婜偵偐偗偰媫憹偟偨傜偟偄丅

丂峴惌嬫夋偑堎側傞偺偱峕屗偲搶嫗傪扨弮偵斾妑偱偒側偄偑丄尰嵼搶嫗偺恖岥偑擇堦乑乑枩恖偱丄婑惾偼堦丄擇尙偵偡偓側偄偺偵丄恖岥堦乑乑乣嶰堦乑枩恖偺峕屗偵擇嶰嶰尙傕偺婑惾偑偁偭偨偙偲偼嬃偒偱偁傞丅

丂婑惾偑偄偐偵峕屗巗柉傜偺恖婥傪摼偰偄偨偺偐偼丄変乆偺憐憸傪墇偊傞傕偺偑偁傞丅

丂嫽峴偺條憡

丂嫽峴偺傗傝偐偨偼丄傑偢丄婑惾偺壆崻偺尙偵弌墘幰偺柤偲嫽峴擔傪揬傝偩偟偰丄嫽峴偺撪梕傪娤媞偵抦傜偣偨丅

丂嫽峴偼屵屻偐傜偺拫惾偲栭惾偑偁傝丄栭偼屵屻幍帪偐傜堦乑帪崰傑偱傗偭偰偄偨丅

丂擖応椏偼丄弌墘幰偺婄傇傟偵傛偭偰傕嵎偑偁偭偨傜偟偄偑丄慘堦榋暥偐傜擇敧暥丄偦傟偵壓懌嶥偑巐暥丄嵗晍抍偲墝憪杶偑巐暥丄拞擖傝偵攧傜傟傞偔偠堷偒偑廫屲丄榋暥偲偄偆偲偙傠偑憡応偩偭偨丅

丂慘屲乑暥傕偁傟偽丄堦斢傪妝偟傔偨傛偆偱偁傞丅

丂偪側傒偵丄壧晳婈幣嫃偺擖応椏偼丄暥壔擭娫乮堦敧乑巐乣堦幍乯偵嶸晘乮偝偠偒乯惾偱娤傞偵偼彮側偔偲傕堦椉擇暘丄暷偵偡傞偲嶰昒乮堦愇擇搇丅堦敧乑kg乯偼偐偐偭偨偲偄偆丅

丂傑偨丄壧晳婈偺嫽峴偼挬偐傜梉曽傑偱偺擔拞偺傒偩偭偨丅

丂椏嬥偲偄偄嫽峴偺帪娫懷偲偄偄丄峕屗帪戙偺屻婜偵偼壓憌偺挰恖偑妝偟傔傞傕偺偱偼側偔側偭偰偄偨丅

丂婑惾偺媞

丂揤曐廫擇乮堦敧巐堦乯擭偵峕屗枊晎偺揤曐夵妚偑巒傑傝丄榁拞悈栰拤朚偼婑惾傪揚攑偡傞曽恓傪懪偪弌偟偨偑丄偦傟偵斀懳偟偨杒挰曭峴墦嶳宨尦偼丄婑惾偺媞偑偳偺傛偆側奒憌偺恖乆側偺偐偵偮偄偰丄

丂乽娤媞偼丄戝岺傗嵍姱乮偝偐傫乯傪偼偠傔偲偡傞怑恖丄擔屬偄壱偓丄栰嵷傗嫑側偳偺峴彜恖偱偁傞朹庤怳傝丄彜壠偺曭岞恖側偳偱丄偲偰傕壧晳婈幣嫃傪娤偨傝媑尨偱梀傋傞傛偆側桾暉側幰偨偪偱偼側偔丄斵傜偼堦擔拞摥偄偨旀傟傪桙偟偨傝丄塉揤偱摥偗側偄擔偺戅孅偟偺偓偵丄傢偢偐偵梋偭偨嬥偱岲偒側寍傪尒偨傝暦偄偨傝偟偰妝偟傫偱偄傞偺偱偁傝丄婑惾偼壓憌挰恖偺嵟忋偺屸妝偲側偭偰偄傞乿偲偄偆庯巪偺偙偲傪弎傋偰偄傞丅

丂婑惾偼丄壓憌挰恖偑妝偟傓偙偲偺偱偒偨戝廜揑屸妝巤愝偱偁偭偨丅

丂婑惾偺悢偑媫憹偟偨攚宨偵偼丄峕屗巗拞偺恖岥偺夁敿傪偟傔偨壓憌挰恖偨偪偺嫮偄巟帩偑偁偭偨偙偲傪偆偐偑傢偣傞丅

丂亀峕屗斏徆婰亁偑昤偔婑惾晽宨偼丄乽媞惾傪憟偄偰抧傪愯傓丄堦惾偼懃偪悢寧嬽搒偺懞媞丄堦惾偼懃偪崱擭嶲斔偺巑椶丄屲榋寊傪岎偊幍敧鋆傪愙偡丄怴摴偺奜彣丄戙抧偺塀嫃丄敽摢傗愮戙傗抝彈嶨嫃偟丄榁彮埵傪摨偠偆偡乿偲偄偆傕偺偱偁傞丅

丂乽悢寧嬽搒偺懞媞乿偲偼拞偵偼峕屗尒暔偺幰傕偄偨偩傠偆偑丄懡偔偼慽徸偺偨傔偵峕屗偵傗偭偰偒偨抧曽偺恖乆偱偁傞丅

丂慽徸偱峕屗偵傗偭偰偒偨幰偼丄攏嬺挰偵偁偭偨岞帠乮偔偠乯廻乮嫿廻丄昐惄廻偲傕偄偆乯偲偄偆廻壆偵廻攽偟偰丄帪偵偼壗儠寧傕偐偐傞嵸敾偵旛偊偰偄偨丅

丂慽徸偺弨旛傗傜壗傗傜側偡傋偒偙偲傕懡偔偁偭偨偑丄挿偄娫偺戅孅偲烼孅乮偆偭偔偮乯傪婑惾偱暣傜傢偡偙偲傕偁偭偨傛偆偩丅

丂乽崱擭嶲斔偺巑椶乿偲偼丄斔庡偺嶲嬑岎戙偵崙尦偐傜偍嫙傪偟偰偒偰丄堦擭娫偺峕屗斔揁嬑柋偲側偭偨斔巑偺偙偲偱偁傞丅抧曽偐傜弌偰偒偨晲巑丄偮傑傝揷幧晲巑偑丄斔揁偺偍挿壆偱偺擔乆偺柍阒乮傇傝傚偆乯傪惏傜偡応偱傕偁偭偨傛偆偩丅

丂婑惾偺媞惾偱偼丄峕屗偭巕傕抧曽偐傜棃偨揷幧幰傕丄榁庒抝彈傕丄傑偨抧埵傗恎暘傕偐偐傢傝側偔丄偦傟傎偳峀偔偼側偄嬻娫偵傂偟傔偄偰丄墘偠傜傟傞寍傪妝偟傫偱偄偨丅

丂婑惾偼丄抧曽搒巗偱傕丄傑偟偰擾懞晹偱偼偗偭偟偰枴傢偆偙偲偺偱偒側偄帹栚偺妝偟傒偺偁傞丄峕屗傜偟偝偺擹岤側嬻娫偱偁偭偨偩傠偆丅

丂抧曽偐傜傗偭偰偒偨恖乆偑堦搙偼峴偔傋偒丄偁傞偄偼峴偭偰傒偨偄応強偩偭偨傜偟偄丅

丂婑惾偺娤媞偼丄忋媺偺晲壠傗戝揦乮偍偍偩側乯偺庡恖偲偄偭偨奒憌偺恖乆偱偼側偔丄拞壓憌偺挰恖傗揷幧幰丄偝傜偵偼壓媺斔巑側偳偑拞怱偩偭偨丅

丂彈忩椱棡偺恖婥

丂婑惾偑偨偔偝傫偱偒偨棟桼偺傂偲偮偵偼丄忩椱棡丄偙偲偵彈乮柡乯忩椱棡偺恖婥偑堦栶攦偭偰偄傞丅

丂嶰枴慄偲忩椱棡傗彫塖偑丄挰壠偺柡偺廗偄帠偺傂偲偮偵側偭偰偄偨丅

丂晲壠曭岞傪偡傞偲偒偵傕丄嶰枴慄傪傂偒忩椱棡傪岅傞偙偲偑偱偒傞彈惈偑娊寎偝傟偨偲傕偄傢傟傞傎偳偱偁傞丅

丂晲壠偺彈惈偺歯傒偼嬚偱偁偭偰丄嶰枴慄偼挰壠偺彈惈偺傕偺偩偭偨偺偱丄忩椱棡傪妝偟傒偨偄晲壠壆晘偱娊寎偝傟偨傜偟偄丅

丂挰壆晘傗晲壠壆晘撪偱妝偟傓偩偗側傜傛偐偭偨丅

丂偟偐偟丄挰壠偺柡偑婑惾偵弌偰忩椱棡傪岅傞傛偆偵側傞偲栤戣偵側偭偨丅

丂暥壔擇乮堦敧乑屲乯擭偵偼丄乽嬤棃挰壠偺撪丄掕尒悽乮偠傚偆傒偣乯摨條偵偰彈忩椱棡偲怽偡媀憡嵜偟丄挰壠偺柡嫟屲幍恖埗偰憡廤傔丄惾椏傪庢傝忩椱棡傪岅傝乿偲偄偆丄乽婑偣忩椱棡乿偲傛偽傟偨嫽峴傪偡傞宱塩幰偲彈忩椱棡懢晇乮偨備偆乯偑庢掲傑傝偺懳徾偵側偭偨乮亀摽愳嬛椷峫亁慜廤戞屲乯丅 |

丂

恾59丂彈忩椱棡

乮亀弌晎戣柍抭嵠榑亁傛傝乯 |

丂偦偺屻傕丄彈忩椱棡傪婑惾偵弌偡偙偲偵偮偄偰偺嬛巭椷偑孞曉偟弌偝傟丄幚嵺偵揈敪偟偰彈忩椱棡懢晇傜懡悢傪曔傜偊偨傝傕偟偰偄傞丅

丂偦傟偱傕側偔側傜側偐偭偩偺偼丄乽摉帪棳峴偺恖婑応丄懡偔偙傟忩椱棡岅傝忟乿乮亀摗壀壆擔婰亁戞擇姫乯偲偄傢傟偨傛偆偵丄婑惾偺墘栚偺拞偱彈忩椱棡偺恖婥偑旕忢偵崅偐偭偨偐傜偱偁傞丅

丂孥洖乮傂偄偒乯偺彈忩椱棡懢晇偺憲傝寎偊傪偡傞傎偳擖傟崬傫偩峕屗嬑斣乮偒傫偽傫乯偺斔巑偑弌偨傝丄偝傜偵偼彣偵偡傞幰傑偱弌偨偲偄偆偲偙傠偵丄偦偺夁擬偟偨恖婥傇傝偑帵偝傟偰偄傞丅

丂崱傆偆偵尵偊偽捛偭偐偗偺傛偆側傕偺偱偁傞偑丄摉帪偼晽媀乮傆偆偓乯忋偺栤戣偲偝傟偨丅

丂偙偺崅偄恖婥偼柧帯帪戙埲崀傕偮偯偒丄摉帪偺戝妛惗傗崅峑惗側偳偺僄儕乕僩傗惵擭傜偑丄彈忩椱棡懢晇偵擬偄帇慄傪憲偭偨傝擬拞偟偨傝偟偨偙偲偼丄悈栰桰巕亀柡媊懢晇亁乮拞岞怴彂乯偵徻偟偄丅

丂惾掄

丂婑惾偺宱塩幰丄偡側傢偪惾掄乮偣偒偰偄乯偵偮偄偰傕傒偰傒傛偆丅

丂偡偱偵徯夘偟偨亀姲揤尒暦婰亁偵傛傟偽丄弶傔偺崰偼掕惾偺婑惾偼側偐偭偨偑丄揤曐崰偵偼惾掄偼婑惾宱塩愱嬈幰偵側偭偰偄傞偲偄偆丅

丂揤曐廫嶰乮堦敧巐擇乯擭偵丄杒挰曭峴墦嶳宨尦偺掞峈傕嬻偟偔丄挰曭峴娗妽抧偵擇堦堦尙傕偁偭偨婑惾偼丄傢偢偐堦屲尙偵尭傜偝傟偰偟傑偭偨丅

丂婎杮揑偵偼塩嬈奐巒偺屆偄弴偵丄堦屲尙偺婑惾偩偗偑塩嬈傪嫋壜偝傟偨丅

丂偙偺堦屲尙偺傒偱偼偁傞偑丄偳偺傛偆側恖乆偑婑惾傪宱塩偡傞惾掄偱偁偭偨偺偐傪傒偰傒傛偆丅

丂偨偲偊偽丄崓挰棿娽帥栧慜揱暫塹揦偵偁傝丄曮楋崰乮堦幍屲堦乣榋嶰擭乯偐傜塩嬈偟偰偄偨婑惾偺惾掄偼丄摨揦偵廧傓揦庁偺屆暫塹偲偄偆幰偱丄婑惾偺宱塩埲奜偵廂擖偼側偄偺偱婑惾愱嬈幰偱偁偭偨丅

丂偙偺傛偆側柧妋偵婑惾宱塩愱嬈幰偱偁傞偲敾柧偡傞偺偼丄堦屲尙偺偆偪幍尙偁傞丅

丂寭嬈偟偰偄傞幰偺嬈庬偵偼丄椉崙嫶搶峀彫楬彆惉抧偺恖懌偺搾撣傒彫壆偺斣恖丄摨偠偔椉崙嫶偓傢偺恖懌偺搾撣傒彫壆偺斣恖丄抧庣偲偄偆搚抧偺娗棟恖丄忲偟晽楥壆丄挰壩徚偟摢庢乮撐偺摢乯偲挰書偊偺撐乮偲傃乯恖懌側偳偑偄傞丅

丂曄偭偨偲偙傠偱偼丄椉崙惣峀彫楬偵偁偭偨乽偼傗偟傗偺惾乿偲偄偆婑惾偼丄棊岅壠椦壠惓憼偑宱塩偟偰偄偨丅

丂揤曐廫巐乮堦敧巐嶰乯擭偵挰曭峴偑彂偄偨暥彂偵偼丄乽慜乆傛傝撐恖懌丄傑偨偼斣恖側偳抳偟岓幰偼偙傟桳傝岓偊偳傕丄尒悽彜偄側偳抳偟岓幰偙傟柍偔岓乿偲婰偝傟丄撐恖懌偲斣恖偺柤偑偲偔偵偁偘傜傟偰偄傞丅

丂偝偒傎偳偺堦屲尙偺拞偵傕丄斣恖擇恖丄撐恖懌擇恖偑偄偨偟丄惾掄偵偼撐偺摢偑懡偐偭偨偲偄傢傟偰偄傞乮斾棷娫彯乽惉棫婜偵偍偗傞棊岅偺幮夛婎斦乿亀暥妛亁丂堦嬨榋乑擭擇堦寧崋乯丅

丂婑惾偺宱塩幰偱偁傞惾掄偵偼丄愱嬈偺宱塩幰偺傎偐偵丄揦傪偼偭偰彜攧偡傞傛偆側幰偱偼側偔丄撐偺摢偲偐斣恖丄偝傜偵偼庁抧丒庁壠偺娗棟恖偱偁傞抧庣傗壠庡側偳傪寭嬈偟偰偄傞幰偑懡偐偭偨傛偆偱偁傞丅

丂側偍丄惾掄偺奒憌傪尒偰傒傞偲丄偝偒傎偳偺塩嬈傪嫋偝傟偨堦屲恖偺偆偪堦乑恖偑揦庁乮偨側偑傝乯偱偁偭偨傛偆偵丄抧庣傗壠庡傪彍偔偲偍偍傓偹揦庁偱偁偭偨傜偟偄丅

丂偙傟偼惾掄傕傑偨峕屗偺忋憌偺挰恖偱偼側偔丄娤媞偲偦傟傎偳偺堘偄偺側偄拞壓憌偺挰恖偱偁偭偨偙偲傪堄枴偟偰偄傞丅

丂帥幮嫬撪偺婑惾

丂揤曐廫擇擭偺帪揰偱丄帥幮曭峴偑娗妽偟偰偄偨帥幮偺嫬撪偵丄婑惾偼擇擇尙偁偭偨丅

丂偐偭偰偼愺憪帥乮偣傫偦偆偠乯偺嫬撪偩偗偱擇榋尙傕偁傝丄揤曐廫擇擭偵偼堦乑尙偲尭彮偟偰偄傞丅

丂偙偺棟桼偼丄挰曽偺婑惾偑敋敪揑偵憹偊偨偩偗帥幮嫬撪偺偦傟偑尭偭偩偺偐傕偟傟側偄丅

丂愺憪帥偺嫬撪偑峕屗傪戙昞偡傞惙傝応偵側偭偨棟桼偼丄偦偙偐傜傕偨傜偝傟傞條乆側廂塿偵傛傝丄帥偺廋暅旓傗堐帩旓傪曗揢偡傞偲偄偆柤栚偑偁偭偨偐傜偱偁傞丅

丂惙傝応偲側偭偨帥幮嫬撪偼丄傒側摨偠棟桼偱偁偭偨丅

丂戝廜寍擻偼挰曽偵婑惾偑偱偒傞埲慜偵丄帥幮嫬撪偺娙扨側彫壆偑偗傗業揤乮傠偰傫乯偱嫽峴偝傟丄媞傪廤傔偰偄偨丅

丂偦偺屻偺曄壔偼丄懡偔偼帥幮嫬撪偱峴傢傟偰偄偨戝廜寍擻偑丄挰曽偺婑惾偱峴傢傟傞傛偆偵側偭偨偲偄偆偙偲偱偁傞丅

丂帥幮偺堐帩旓傪曗揢偡傞偙偲傪柤栚偲偟偰偄傞偨傔丄挰曽偺婑惾偲偼堎側傝丄嫬撪偵偁偭偨婑惾偼婅偄弌偰嫋壜傪摼偨偆偊偱塩嬈傪偟偰偄偨丅

丂偟偐傕丄偝偒偵巜揈偟偨傛偆側楌巎揑帠忣偐傜丄挰曽偺婑惾傛傝偐側傝屆偔偐傜塩嬈偟偰偄傞傕偺偑懡偐偭偨丅

丂偦偺傛偆側棟桼偐傜丄揤曐廫嶰擭偵婑惾偺尙悢傪尭傜偡偲偒傕丄帥幮嫬撪偵偁偭偨擇擇尙偺偆偪嬨尙偺塩嬈宲懕傪嫋壜偟丄挰曽偺婑惾偺寖尭偵斾傋傟偽丄尭彮偼彮側偐偭偨丅

丂挰曽偺婑惾偺寖尭丄帥幮嫬撪偺婑惾偺尭彮偵傛傝丄寍恖偨偪偼惗妶偺応傪幐偆偙偲偵側偭偨丅

丂婑惾傪捛傢傟偨寍恖偨偪偼丄乽捯傑偨偼柧抧乮偁偒偪乯側偳偵偰孯彂島択丒愄欜乮傓偐偟偽側偟乯側偳偁偄嵜偟丄恖廤傔抳偟岓傕偺傕愨偊偢偙傟桳傞傗偵偁偄暦偊乿乮峅壔尦擭乹堦敧巐巐乺挰曭峴巉彂乯偲偄偆傛偆偵丄墲棃偺摴抂傗嬻偒抧偵恖傪廤傔丄奺乆偺寍擻傪尒偣偰側偵偑偟偐偺廂擖傪摼偰偄偨傛偆偱偁傞丅

丂傑偨丄栭拞偵嶰枴慄傪傂偒側偑傜挿塖乮側偑偆偨乯丒怴撪乮偟傫側偄乯側偳傪棳偟偰曕偒慘傪栣偆丄敹壠丄彈寍幰丄忩椱棡岅傝偺彈偑偄偨偺偱丄偙傟傜傕婑惾傪扗傢傟偨寍恖偨偪偱偁傠偆丅

丂側偍婑惾偼丄峅壔尦乮堦敧巐巐乯擭偵尙悢偺惂尷偑揚攑偝傟偰丄懡偔偑暅妶偟丄埲慜傛傝傕懡偔偺婑惾偑惗傑傟偨偲偄偆丅

top

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

|