|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章(その一 その二) Ⅳ章 付録

Ⅳ章 東京の近代

一 首都・東京の誕生

1 江戸から東京へ

|

図61 上野戦争(歌川芳盛「本能寺合戦之図」より)

|

東京遷都

「近い中に公方(くぼう)様と天朝(てんちょう)様との戦争があるんだってなァ」。

慶応三(一八六七)年暮れ、江戸のとある銭湯では、洗い場に足を投げ出し、手拭いを頭の上にのせた町人たちが、どこで仕入れてきたうわさ話か、こんな会話を交わしながらのんびりと朝湯を楽しんでいた(東京日日新聞社編『戊辰物語』万里閣、一九二八年)。

これが「公方様のお膝元」たる江戸の、最後の年の暮れとなろうとは、彼ら江戸っ子たちには想像もつかなかったであろう。

その頃、京都では王政復古のクーデタによって薩長を中心とした武力倒幕派が権力を握り、情勢は一気に武力倒幕へと傾いていった。

明けて慶応四(一八六八)年一月、遂に鳥羽伏見の戦いで内戦の火蓋が切られ、「公方様」の軍勢は、装備にまさる「天朝様」の軍隊に敗北を喫した。

緒戦に勝利した新政府軍は、さらに「錦の御旗」を戴く「官軍」として江戸へと軍を進めた。

そして西郷隆盛と勝海舟の会見をへて、四月十一日、江戸城は「無血開城」して官軍の手に渡り、徳川慶喜(よしのぶ)は寛永寺大慈院をあとにして水戸へと逃れたのであった。

旧幕臣残党からなる彰義隊の抵抗もわずか半日で鎮圧され、江戸は焦土と化すことなく官軍の天下となったのである。

戊辰戦争のさなか、新政府部内で遷都論が論議された。

大久保利通(としみち)は一月の建白書で、遷都先としては外交・富国強兵・軍事などの点で地形的に見て浪華(なにわ、大坂)がふさわしいと述べている。

ここでは、遷都の場所もさることながら遷都の必要性が力説されていた。

新しい国家建設のための政治の一新は、新しい場所で行われるべきだということ、従って「因循(いんじゅう)の腐臭(ふしゅう)」に凝り固まっている朝廷の影響力の強い京都から若い天皇を引き離すことが狙いである。

つまり大久保の遷都論は、新しい首都での政治の一新と、ヨーロッパの皇帝のような能動的な君主像の創出と結びつけられた政治ビジョンだった(佐々木克『江戸が東京になった日』講談社、二〇〇一年)。

遷都反対論・時期尚早論の前に大久保の提案は実現しなかったが、江戸城の無血開城後、遷都論は新たな展開を見せる。

ひとつは旧幕臣前島密(ひそか)の大久保への意見書で、大坂は市街狭小で構造上に難があり、また宮城や官庁・学校などを新設しなければならないが、江戸であればすでにある施設を転用でき、経費がかからないことを強調して、江戸への遷都が主張された。

また新政府高官の江藤新平と大木喬任(たかとう)は、京都・江戸の間を鉄道で結び、両都を天皇が巡幸するという東西二都論を提出したが、ここでは天皇が江戸へ行幸(ぎょうこう)する必要性は、関東以東の「鎮定」のためであるとされた(『東京百年史』第二巻、東京都、一九七二年)。

こうして新しい政治と新しい天皇像の演出のために遷都が検討され、反政府感情が強く残る関東や内戦のつづく東北地方を天皇の権威の元に平定するために、江戸が遷都先として浮上することになった。

慶応四(一八六八)年七月十七日、天皇の発した詔書により、江戸は「東京」と定められた。

| 朕今万機を親裁し、億兆を綏撫(すいぶ)す、江戸は東国第一の大鎮、四方輻輳(ふくそう)の地、宜しく親臨以て其政(まつりごと)を視るべし、因て自今江戸を称して東京とせん。是朕の海内一家東西同視する所以なり、衆庶此意を体せよ |

ここに「東京」という名称が誕生したが、しかしこれをもって「東京」がただちに「首都」になったのではない。

詔書は「西の京」である京都に対して、東国の安定を図るために戦略上重要な大都市である江戸を「東の京」(=東のみやこ)と定めたのであり、江戸はいわば「二都」の一つとなった。

十月十三日、いよいよ天皇が初めて東京に行幸した。

江戸城は皇居と定められ、東京城と改称された。

徳川幕府の拠点へと天皇自ら乗り込んでいったことは、権力の交代と新しい天皇像を人々に印象づける一大イベントであった(佐々木前掲書)。

この行幸のさい、新政府は東京の市民に対して祝酒三五〇〇樽を下賜した。

これはなお残る江戸っ子たちの反政府感情(佐幕的心情)をなだめるためでもあった。

このときの行幸では天皇はいったん京都に戻ったが、明治二(一八六九)年三月二十八日、再度東京に行幸した。

皇居は皇城とされ、以後天皇は京都に戻らなかった。また政府機構の中枢である太政官はじめ、政治機関が東京に移された。

京都の勢力への配慮のために公的な遷都の宣言はなされなかったが、こうして東京は、権威と権力の存する事実上の首都となったのであった。

武家地の荒廃

もっとも、近代国家形成への意気込みを胸に、東京に乗り込んできた維新政府の前に横たわっていたのは、荒廃した街の光景であった。

たとえば箱館戦争からの帰途(明治二年)に滞在したある薩摩藩士は次のように述べている。

旧幕臣悉く各所に流離転滞し、其の居宅皆変じて草木の藪となり、諸侯大中小の邸宅も荒廃を極め、八重葎軒を蔽ふ。

昔に壮麗を誇りたる大名小路も悉く廃墟に変じ、市街の商売工匠も過半退転して、小民飢餓に陥れり、中にも番町・深川・本所・下谷の地は満月空屋にして腐朽累々たり。

又城内とても焼尽の儲に荒れ果て、狐狸の巣窟となりて、草木徒に生え繁り、目も当てられぬ有様なり

(『史談会速記録 市来四郎自伝』) |

旧幕臣たちは、ほぼ半分が徳川家の移封に従って静岡に移ったが、東京に残った者たちの生活も苦しく、下谷(したや)、深川、本所、番町の辺りで骨董屋などの商売を始めても、「多くは商売の道に疎き輩なれば……間もなく閉店の人多かりし」(斎藤月峯『武江年表』金子光晴校訂、平凡社、一九六八年)といったありさまであった。

主を失った武家屋敷は朽ちるにまかされ、市中の七割の面積を占めていた武家地の荒廃は激しかった。

また幕府の崩壊は秩序の動揺をもたらし、市中には追い剥ぎや盗賊が横行するなど治安も悪化した。

一方、武家の存在を前提として成り立っていた町人たちの営業と生活も、たちまち困難に陷った。

『武江年表』は、明治元年八月頃に営業が傾いている商売として、武家を相手に商売していた呉服店、花街、髪結床、植木屋、駕籠(かご)かき、鼈甲細工、武家旦雇、口入(くちいれ)などをあげている。

すでに慶応二(一八六六)年に大規模な打ちこわしも起こるなど、開港以来の物価騰貴によって、江戸の民衆生活の疲弊は明らかだったが、幕府の崩壊はそれに追い打ちをかけたのであった。

こうしてかって最大時一三〇万人を数えたといわれる人口は、明治五(一八七二)年には七八万人弱と大きく減っていた。

幕府の滅亡と共にこうした光景が現出したことは、江戸という街が、なによりも幕藩体制の政治都市であっとことを物語っている。

崩壊に瀕した封建都市を、名実ともに近代国家の首都にふさわしい都市へと作り替えていくこと、それが生まれてまもない維新政権の課題であった。

2 首都の文明開化 top

開化の景観

明治五(一八七二)年二月二十六日、和田倉御門内の兵部省から出火した火は、折からの烈風にあおられて、京橋から銀座方面、さらには築地方面へと燃え広がり、二八万八〇〇〇坪を焼き尽くす大火災となった。

「蓬家陋屋」(ほうかろうおく)が建ちならび、貧しい小商人や職人が暮らす「場末の陋街」(『京橋区史』一九四二年)であった銀座一帯は、一面の焼け野原となった。

政府・東京府は素早く対応し、三月二日に「此程類焼の町々、道幅取広げ、家屋は渾(すべ)て煉化(れんが)石を以て早速建築取掛かり候様致すべし」との布告を出して、火災に強い、ヨーロッパ風の街づくりの試みを開始した。

それは東京が天皇のいる都であることに加え、条約改正をもにらみ、ロンドン・パリに匹敵する街並みを作ることで、対外的にも日本の首都を印象づける必要があったためである。

また設計に起用されたイギリス人技術者ウォートルスは、この計画を成功させるならば「今日の東京もよく昔日の江都と比すべくと愚察仕候」と述べ、かっての江戸の繁栄を取戻そうとする意気込みで設計にあたったのであった(『都史紀要3 銀座煉瓦街の建設』東京都、一九五五年)。

馬車・人力車の時代に対応すべく道路は拡幅して歩道を設け、大通りにはガス灯が設置された。

家屋は煉瓦造ないしは石造を原則として義務づけた。貧しい旧住民は強制的に立ち退かせ、また不足する煉瓦やセメントの調達のために小菅(こすげ)に煉瓦工場、深川にセメント工場がそれぞれ建設された。

こうして煉瓦街の建設は、住民の犠牲や技術的困難を伴いながらも、一八七七(明治十)年までに完了した。

学校、人力車、新聞社、勧工場、写真、牛肉店、鉄道など「開化のパノラマ」(前田愛『都市空閧のなかの文学』筑摩書房、一九八二年)を描き出した『東京新繁昌記』は、新しく出現した銀座煉瓦街を次のように描写した。 |

図62 明治15年頃の銀座

(「下岡蓮杖派着色写真帖」より)

|

二層の高楼、陸続魏峨(りくぞくきが)として蒼空に聳(そび)ゆ、

其高大なるや、専ら洋風の築造を模擬し、巨万の煉瓦を積んで高さ数十尺に及び、四壁一本柱を用いず、

亦一塊の土を塗らず、積んで漸く巨室をなし、白亜を以て全面を塗る……

百肆千店、商工櫛比、市を雑ひ席を連ね、毎戸繁栄、争て新品を列ね、競うて奇物を飾る。

金銀相輝き、青紅互いに脈す。倚羅また星の如く、重鱗また雲に似たり、

唐物と呉服と隣し、蕎麦は牛肉と対す(服部誠一『東京新繁昌記』 一八七四年) |

洋風建築や美しい街路、かってない夜の明るさをもたらしたガス灯、そして銀座で商われる商品の珍しさを人々は驚きをもって迎えた。

銀座通りは「余り人出が多いので、私たちは人力車を降りて歩かなければならなかった……

日本の流行の先端を行くように美しく着飾ってお化粧をした人、貧しいが清潔な身なりの人など、確かに清らかな群衆だった」(クララ・ホイットニー『クララの明治日記』講談社、一九七六年)とあるように大勢の人出で賑わった。

その頃近所に住んでいた内田魯庵の家には「同じ市内の遠方から夜の銀座を見物に泊り込みで詰掛ける」客が絶えなかったほどであった(『魯庵の明治』講談社文芸文庫、一九九七年)。

新しい文明への人々の関心の高さをうかがわせる。

一方、銀座大火のあった同じ年の九月十二日、銀座にほど近い新橋(汐留)と横浜(桜木町)とを結ぶ日本初の鉄道が開通した。

宮内庁雅楽部と海軍軍楽隊の演奏のなか行われた開通式に引続いて、洋装した天皇をはじめ、政府高官たちを乗せた一番列車は、ゆっくりしたスピードで横浜へと出発した。

こうして開港場である横浜と鉄路で結ばれたことで、石造建築の壮麗偉容を誇る「新橋ステーション」は、築地の外国人居留地とならんで、海外からの文化や情報が流入する東京の表玄関となったのであった。

そしてまた、鉄道という新しい街道が、東京発の「文明」を全国各地へと運んでいく時代が、ここに始まったのであった。

暮らしの文明開化

煉瓦街や鉄道に限らず、新政府の開化政策は、首都東京においてまず繰り広げられた。

それは学校や郵便、銀行といった近代的な機構や制度、学問・思想・芸術・科学技術・ジャーナリズムなどあらゆる領域に及んだ。

また衣食住にわたる洋風の商品や生活様式が流入したが、在来の技術と西洋文化との融合(和洋折衷)を経て、人々はそれを受容した。

没落士族木村安兵衛が饅頭にヒントをえて考案したあんパンや、馬車にヒントをえて考案された人力車、腕利きの大工の棟梁たちが工夫を重ねて作りあげた擬洋風建築(初田亨『都市の明治』筑紫書房、一九八一年)などは、その例である。

ところでジャーナリストの篠田鉱造は、自分の祖母が「二言目には『文明開化の世だもの』」といって、昔からのしきたりや儀礼などを簡略に改めさせたと述べている(『明治百話』)。

これからの若い人達にはこんな面倒くさいことはできゃしない、

私は篠田家の家付きの一人娘だから皆こわしておいてあげるよ、

御先祖だって私のしたことだから、文句はあるまいさ、

罰が当たるなら私が一身に引き受けてしまうし、文明開化の世の中は結局、手っ取り早いのがいいんだからね。 |

とは篠田の祖母の威勢のいい啖呵であるが、「文明開化」の風潮が、女性にも解放感をもって受止められたことをうかがわせるエピソードである。

一方、都市の「文明開化」とは、一面では人々の身体と心を、「文明」にふさわしいものへと変えていくことでもあった(成田龍一 「帝都東京」『講座日本通史』第二(巻、岩波書店、一九九四年)。

明治五(一八七二)年に東京で出された違式詿違(いしきかいい)条例は、多分に外国人の目を意識しながら、喧嘩口論、立小便、女性断髪、男女混浴、裸体など非「文明」的な振舞いとされる行為を禁止した。

また、たびたび猛威を振った急性伝染病(コレラやチフス)対策のの中で、病気への恐怖をテコとして「清潔」という観念を広めていった。

首都の民権

「立身出世」の野心に燃える若者の気概を歌った「書生節」の一節である(添田唖蝉坊『流行歌明治・大正史』添田唖蝉坊・知道著作集別巻、刀水煮屏、一九八二年)。

「文明開化」はヨーロッパ近代思想の流入を伴わずにはおかない。

中村敬宇『西国立志編』(明治三年)や福沢諭吉『学問のすすめ』(明治五~九年)といった書物は、全国各地の若者たちに「立志」「自主独立」といった近代的な価値を教え、彼らを鼓舞した。青雲の志に燃える若者たちは、役所や学校が集中する首都・東京を目指して駆け上った。

とくに西神田の旧武家屋敷跡には、東京開成学校(現、東京大学)や東京外国語学校(東京外国語大学)、東京商業学校(一橋大学)などの官立高等教育機関や、明治法律学校(明治大学)、東京法学社(法政大学)、専修学校(専修大学)、英吉利法学校(中央大学)などの私立法律学校が林立し、知識と「立身出世」を求める書生たちがここに集まった。

東京はこうした若者たちを絶えず受入れ続けることで、その活力を維持し続けていったのである。

一方東京には、「薩長の田舎侍」に天下を取られたことへの敗北感や佐幕的心情を抱えてくすぶる旧幕臣も多く存在した。

その中でも成島柳北、栗本鋤雲(じょううん)、島田三郎、田口卯吉(うきち)らは、言論界に身を投じて薩長支配を批判するジャーナリストとなった。

一八七四(明治七)年の板垣退助らの「民撰議院設立建白」に始まる自由民権運動を、東京で担ったのが「都市民権結社」で、「天下国家」を論ずる書生たちや、佐幕的心情を抱える旧幕臣など、「有司専制」への反発を共有する都市の知識人たち(新聞記者や代言人〈弁護士〉、教員、官吏など)がその共鳴板となった。

一八八〇(明治十三)年初頭の東京では、一七の結社に一万六六七〇人もの人々が集まっていたという。

小野梓(あずさ)や馬場辰猪(たつい)らの共存同衆(一八七四年)や、沼間守气島田三郎らの嚶鳴社(おうめいしゃ、一九七七年)がその代表である(福井淳「多彩な結社の活動」江村栄一編『自由民権と明治憲法』吉川弘文館、一九九五年)。

東京の「都市民権結社」は、欧米の政治・社会・経済にわたる新知識の研究・吸収に努め、演説会や討論会の開催、新聞雑誌の発行や出版活動、さらには地方遊説などを通じて、その理念の伝達に情熱をもって取組んだのであった。

各結社は、貸座敷などを会場に演説会を頻繁に開催した。

満員の聴衆たちは、弁士たちによる違反ギリギリの反政府的な熱弁と、機会あらば演説会を禁止・解散させようと監視する警察官たちの間の緊張感に、劇場的な興奮を得た(福井前掲論文)。

こうして演説会などを通じた民権結社の活動は、民権の思想や専制政府への批判意識が渦巻く政治空間に、民衆をも巻き込んでいったのであった。

3 「一国の首都」 top

市区改正論議の開始

江戸の都市構造は、巨大城下町の都市構造としては合理的であったが、街路の狭隘・屈曲による「閉じた都市」(藤森照信『明治の東京計画』岩波書店、一九八二年)のままでは、近代の社会・経済活動を阻害しかねなかった。

また下町における人口の密集と可燃性家屋の密集は、大火を誘発するばかりでなく、上下水道の末整備と相まって、伝染病の蔓延に対して無力であった。

従って道路の整備拡張と街区の整序、不燃化、衛生対策、公園など、都市構造の近代化が求められていた。

一八八〇(明治十三)年十一月、松田道之府知事から「中央市区画定之問題」が府会に提出され、「市区改正」とよばれた東京改造に関する論議が本格化した。

松田の議論の特徴は「貧富分離」の考え方である。

江戸の空間的な住み分けは、武家地、寺社地、町人地というように身分によって厳格な区分がなされていたが、ここで示されている考え方は「貧富」という富の多寡による区分であり、東京の抱える矛盾を外へと排出し、「中央市区」だけを繁栄させ、首都の「体面」を確立しようというものであった。

民間の側から都市改造の必要を提起したのは、民権家で経済学者の田口卯吉であった。

彼は「東京論」(一八八〇年八月)で、東京をロンドンに範をとった「商都」にすべきであると主張した。

ここで田口は日本の進路は、自由貿易による商業立国であるとし、大都市における商業発展(経済上の「中央集権」)を重視すべきとした。

ところが「今や東京の商業は寥々」であるが、それは「政府の歳費多く此地に落つるを以て居乍にして商業を営み得べきが為」、つまり商人が首都であることの経済効果にのみ依存しているからだ、とするのである。

こうした現状に対し田口は、国家による貿易港の築造と都市改造によって、東京を上海や香港を凌駕するような国際的な貿易都市として再生すべきであると説いたのであった。

こうした議論は渋沢栄一ら東京のブルジョアジーの意向を反映するものであった。

「富国強兵」の首都建設

その後、松田に代わって府知事となった芳川顕正(よしかわあきまさ)は、一八八二(明治十五)年に自らの市区改正意見書(芳川案)を発表した。

芳川案の東京像は「政治及通商の二利を兼併するの都府」であり、首都の「体面」を重視する「官」の都市像と、商業発展を重視するブルジョアジーの都市像との両面を併せ持っていた。

また全体計画の上に立って、一貫性ある事業の遂行を唱え、築港・道路・橋梁・鉄道・河川運輸などの交通体系の整備を重視するところに特色があった。

この案はその後内務省の市区改正審査会において検討された結果、公園、劇場、市場、火葬場、商法会議所などが盛り込まれた上、「市区改正審査会案」(一八八五年十月)として練り上げられた。

ところが市区改正計画は、思わぬところからの横槍で一頓挫する。不平等条約の改正を最急務としていた外務卿(外務大臣)井上馨(がある)は、内務省の市区改正計画を一時棚上げさせ、内閣直属の臨時建築局をつくって自らその長を兼ね(一八八六年)、それまで散在していた官庁を日比谷に集中させる「官庁集中計画」を進めたのであった(藤森前掲書)。

欧米の首都に負けない官庁街を整備することで国家の威信を高め、外交交渉を円滑に進めようというもので、鹿鳴館(ろくめいかん)時代ならではの、いわば都市計画上の「欧化主義」であった。

井上はドイツ人建築家を招聘して、ネオバロック様式の壮麗な計画案を作成させた。

しかしながら、井上の失脚後、その計画は中止され(司法省など一部実現)、その後内務省が進めてきた市区改正計画が再浮上することになった。

一八八八(明治二十一)年二月、東京市区改正条例が布告され、国家の事業による首都改造である市区改正事業がスタートした。

市区改正委員会の設計は、築港をはじめ「商都論」の要素は後退し、「商都とか帝都とか輪郭のくっきりした都市像を掲げていない」(藤森前掲書)ものとなった。

しかし皇居周辺には、「中央ステーション」(東京駅)を表玄関として、丸の内と霞ヶ関の基盤整備が計画され、「皇・政・経」が一極集中する都市構造の骨格が定まった。

また道路の新設・改修(途中からは路面電車敷設のため拡幅を重視)と上水道の整備に力が注がれたが、一方で下水道の整備は後手に回り、公園計画は削減され、住宅建設は全く事業の対象とはならなかった。

軍拡予算と抵触しない限りでの道路への重点投資は、首都機能や産業基盤の整備という意味だけでなく、「国家の軍事輸送体系としての道路の機能の重視」の現れでもあった(石塚裕道『日本近代都市論』東京大学出版会、一九九一年)。

首都の「体面」を重視し、「富国強兵」路線に従属した街づくりは、従って住民生活の向上を後回しにする性格のものだったのである。

東京市の誕生

大日本帝国憲法が発布された約三ヵ月後の一八八九(明治二十二)年五月一日、前年発布の市制に基づき東京市が誕生した。 だが東京・京都・大阪の三市についてのみ、「特例」として府知事が市長を兼ねるという制度のもとでの出発であった。

すなわち東京市は、自ら市長を選ぶことができず、国の出先機関である府および内務官僚である府知事に直接管理される立場にあり、全体的に官治主義的な地方制度のの中でも、とりわけ自治を否定した「特例」であった。

こうした特例の撤廃、すなわち自治権拡大要求の運動(市制特例撤廃運動)が、都市民権家の流れをくむ政治家や新聞記者、弁護士、商工業者らを中心に展開され、帝国議会への請願行動が繰返された。 |

図63 東京府庁・市役所庁舎

|

一八九五(明治二十八)年、市区改正事業の工事に関連した汚職事件が発覚し、それをきっかけに市制特例に対する批判がいっそう高まった。

政府は譲歩を余儀なくされ、一八九八(明治三十一)年に市制特例は撤廃することとなり、同年十月一日に東京市は晴れて再出発したのであった。

もっともその翌年、江戸生れの幸田露伴は『一国の首都』という長大な論文を書いて、東京の現状に対して痛烈に批判し、その改善すべき施策について論じるの中で、次のように述べた。

江戸児の江戸を愛重せる実に深厚といふべきならずや……

(然るに)我は東京児なりと称して東京を尊重し、併せて自己を尊重することの何ぞ甚だ少なきや。

これ東京の江戸に比して愛するに足るべき状況を具せざるを以てなる乎……

けだし東京は末製品なり(幸田露伴『一国の首都』岩波文庫、一九九三年) |

街づくりにおいても、市政においても、はたまた「東京市民」という意識の上においても、東京の現状は「一国の首都」としてはあまりにも課題の多い「末製品」なのであった。

4 明治の東京生活 top

下町の地域社会と暮らし

市区改正事業によってのちに市電が通るような大通りができ、西洋風の建物も増えた。

しかし明治の東京には「破壊しても破壊し切れない昔の江戸の繁栄が残っていた」(田山花袋『東京の三十年』講談社文芸文庫、一九九八年)のであった。

永井荷風は、江戸の「静寂の美」が失われ、かといって「音律的な活動の美」をもっと西洋風の街並みが徹底されているわけでもない、そうした「中途半端な市街」を嫌悪して、庶民によって営まれる路地裏の生活空間へとまなざしを向けた。 |

図64 井戸端会議(『風俗画報』より)

|

表通りに門戸を張ることのできぬ平民は大道と大道との間に自ずから彼らの棲息に適当した路地を作ったのだ。

路地は公然市政によって経営されたものではない。

都市の面目体裁品格とは全然関係なき別天地である。(永井荷風『日和下駄』) |

そうした路地を含んで江戸のたたずまいを強く残していたのは、近世以来商人と職人の町である「下町」であった。

そこで営まれる生活と地域社会のあり方は、「江戸的性格の延長乃至は継続」(奥井復太郎「明治・東京の性格」『奥井復太郎著作集』第四巻、大空社、一九九六年)という側面が強かった。

表通りに面した店は、営業の場であると同時に業主とその家族のすまいだった。

また丁稚制度の下で手代や小僧といった従業員も同居していた。

裏路地には職人や零細な商人たちが長屋暮らしをしていた。

日常の買物は近所の店や振売商人で賄い、町内の寄席や銭湯が夕方のひとときの楽しみであった。

こうして下町の生活は職業・住居・娯楽を「町内」で完結する性格が強く、それゆえ祭礼や慶弔のときに見られるような「町内」の共同や相互扶助の気風がある反面、「しきたり」や「世間」が幅を利かす社会であった。

そして「町内」社会のの中で力を振うのは地主・家主らの資産家と、そのもとで貸家・貸し地を管理した差配人であった。

制限選挙制のもとで、彼ら資産家が「市政の上に陰に陽に権力を具う」(平出鏗二郎『東京風俗志』八坂書房、一九九一年)ことができた。

下町住民は、歯切れのいい「江戸弁」を使い、「いき」や「いなせ」といった気風のよさを大切にした。

そうしたいわゆる「江戸っ子気質」とは、たとえば『東京風俗志』(一八九九年)は次のように説明する。

| 剛強自ら負い、気を尚びて屈せず、義を執って爽わず、財貨を見ること塵芥の如く、事に臨んでは火に投ずるをも辞ぜず。 ……而もその弊は躁急に失して、忍耐の力に薄く、殺伐に過ぎて嫻雅の風に乏し |

こうした気質は商人や職人の生活と彼らからなる地域社会が形成したものであった。

そして彼らはこうした下町の気風を共有しない山の手の人々に対しては対抗心や反感さえ有した。

山の手の暮らし

武蔵野台地に属する丘の「山の手」の旧武家地は、軍用地や学校に転用され、あるいは近代国家の政治的指導層や、官僚機構・近代的企業を担う中流以上の官公吏、軍人、教師、会社員などの住宅地となった。

そして下町とは相対的に異なった生活を営んだ。

たとえば山の手に住む小林信子という女性の日記を見てみよう(小林重喜『明治の東京生活』角川書店、一九九一年)。

夫・小林安之助は旧幕臣の子弟で高等商業学校を卒業後、軍需物資の調達で急成長した商社(大倉商会)に勤める会社員である。

安之助はお抱えの人力車で赤坂区の自宅から会社に通勤し、信子は女中を使いながら、家事と育児に励んでいた。

そこには職業生活と私生活が分離したサラリーマン家族の日常が、淡々と描かれているのである。

また親類縁者や知人らとの交際の記事が多くみられる一方で、近隣との付き合いは日記の記述には登場しない。

地域社会のあり方は下町とは異なったものであったと思われる。

日常の消費物資は御用聞きから購入し、髪結(かみゆい)も頻繁に出入りしていた。

またビスケットやラムネ、パンなどの洋風の食品も登場する。

しかし明治三十年代の山の手にあっても、生活習慣や余暇の過ごし方については江戸との連続性がいまだ強かった。

たとえば一八九八(明治三十一)年六月三十日の記述は次のようなものである。

午前五時起き、七時食事、且那様ご出勤。信子、木村謙吉氏一周忌に付、青山瑞円寺へ参詣。

お布施二十銭、供花致す、木村家皆様ご参詣ありたり。

午後、木村屋、鳥清、三河屋、洗濯屋等へ月末払渡す。

洗濯屋、仕上げ不親切を責め、値引致さす。

友吉(抱えの車夫)、はつ(女中)へ、前貸差引き、給料渡す。

夜、旦那様お帰り、一同みそかそばを食す。旦那様、とらやへ謡稽古に被為入、

十時引 |

夫は銭湯で朝湯を楽しみ、余暇には寄席や能見物に行ったり、謡曲の稽古をする。

妻は家事育児のかたわら、盆石の稽古をし、墓参や参詣に頻繁に出かけ、縁日や年中行事を楽しんだ。

こうしたサラリーマン家族が独自の生活様式を確立するのは、大正時代に入ってからのことになる。

東京の「最暗黒」

一八九二(明治二十五)年、松原岩五郎は、麦藁笠をかぶって「煮しめたるが如き」着物で変装して、「貧民窟」を「探検」し、そのルポルタージュを『国民新聞』に発表した。

たとえば芝の新網町の廃屋のような長屋の様子を、松原は次のように描写している。

家の広さも五畳敷なるは稀にして、大概は三畳に土間二尺、狹きに至っては薄縁二枚の敷合わせのみ、甚だしきは二坪の座敷を蓆の屏風にて中を仕切り、そこに夫婦、兄弟、老媼と子供を寄せて六、七人躯を抱えて雨露を凌ぐの状況……

家財として見るべきものは屋内さがして古葛籠(つづら)一個の身代、縄と欅を繋ぎ合せて仏壇釣すまでの造作なり。

膳椀あれども悉く縁欠け、鍋釜あれども多くは尋常の什にあらず(松原岩五郎『最暗黒の東京』岩波文庫、一九八八年) |

こうした劣悪な住居で貧しい生活を送る人々が集住する「貧民窟」は、東京の場末の住みづらい所に点在していたが、とくに下谷区万年町、芝区新網町、四谷区餃ヶ橋は、三大貧民窟と数えられていた。

「貧民窟」の住民たちは、日雇人夫、人力車夫といった肉体労働者のほか、行商人や縁日商人、屑買い、屑拾い、羅宇(らお)屋、鋳掛(いかけ)屋、下駄歯入れといった零細な職人や雑業者、角兵衛獅子(かくべえじし)や願人坊主といった門付け芸人・大道芸人など、種々雑多な職業に従事していた。

彼らはいわば「その囗暮らし」の人々で、総じて収入は低く、生活は不安定であった。日払いの長屋や木賃宿で雨露をしのぎ、質屋に鍋釜や布団を頻繁に出し入れし、残飯屋から兵舎や病院の残飯を買って飢えをしのいだ。

独立した世帯を形成するのは困難であり、長屋や木賃宿の「共同性」に依存して、かろうじて都市に滞留していたのが実情であった(中川清『日本都市の生活変動』勁草書房、二〇〇〇年)。

「貧民窟」は、一八八〇年代の松方デフレ以降、没落した農民が流入してその数を増やし、また膨張しつつあったのであり、まさに資本主義化に伴う都市問題であった。

『最暗黒の東京』をはじめとする初期の都市下層ルポルタージュは、「貧民窟」を東京のなかの「異質」な生活世界と描き出していたが(中川前掲書)、東京の人口増と産業革命の進展と共に、そうした貧困・住宅難・不衛生・生活環境の不備といった都市問題は、都市全体の貧困として、社会が取組むべき課題として徐々に意識されるようになっていった。

二 産業化と近代都市化 top

1 「東京の中枢」

一丁倫敦(ロンドン)から一丁紐育(ニューヨーク)へ

市区改正事業の結果、、皇居を取巻く丸の内、日比谷、霞ヶ関の整備と東京駅の建設が進み、拡張された街路には路面電車が縦横に走るようになった。

かって追い剥ぎが出没し、密かに賭博が開帳されたといわれる丸の内の陸軍施設跡地は、二菱社(のち三菱合資会社)に一括して払下げられ、開発が進められた。

三菱はイギリス人建築家コンドルの設計になる赤煉瓦造りの貸ビルを次々と建設し、明治末年になると、東京府庁前から馬場先門に至る通りには「一丁倫敦(ロンドン)」とよばれたヨーロッパを思わせるオフィス街が出現することとなった。

さらに東京駅が一九一四(大正三)年に開業し、第一次世界大戦による大戦景気のの中で、丸の内のビル建設ラッシュは本格化し、海上ビルディング、郵船ビルディング、三菱銀行本店、丸ビルなどに代表される鉄筋コンクリートのビルが出現し、それらが建ちならぶ行幸通りは「一丁紐育(ニューヨーク)」とよばれた。

銀行、保険、製造業、新聞社等が本社ビルを構え、銀行集会所、東京商業会議所、日本工業倶楽部など財界団体も丸の内に本拠を置いた。

東京の中枢は丸の内 日比谷公園両議院 いきな構えの帝劇に いかめし館は警視庁

諸官省ズラリ馬場先門 海上ビルディング東京駅 ポッポと出る汽車どこへ行く

ラメチャンタラギッチョンチョンデパイノパイノパイ

パリコトパナナデフライフライフライ(「東京節」添田知道『演歌の明治大正史』岩波新書、一九六三年) |

第一次世界犬戦後の平和ムードを感じさせるようなのんびりした曲調に乗せて歌われた「東京の中枢」の景観は、東京が「帝都」としての政治的中枢機能に加え、財閥を中心とした日本経済の中枢機能を持ち始めたことをあらわしていた。

百貨店の日本橋

街道の起点・日本橋は、維新後も大店の建ちならぶ商業の中心地として栄えた。

その中でも商売の方法を革新し、都市の新しい消費空間を創造して、日本橋の新しい顔となっていっだのが、老舗呉服店から脱皮を遂げていった百貨店であった。

一九〇四(明治三十七)年、日本橋の三井呉服店(かっての越後屋)は、株式会社三越呉服店となると同時に、「デパートメントストア宣言」を発表したが、百貨店化の動きは、すでに日清戦争ごろから始まっていた。

旧来の座売り方式を廃して陳列販売方式を取り入れ、洋風建築に改めると同時にショーウインドーを設け、またPR誌やポスターを発行して広告戦略を展開し、みずから流行を作り出し、あるいはブランドイメージを高める工夫をするなど、次々と新しい試みを行っていた(山本武利・西沢保編『百貨店の文化史』世界思想社、一九九九年)。 |

図65 1914年完成の三越百貨店本店新館

|

三越に刺激されて同様の動きは、日本橋の白木屋、南伝馬町の高島屋(のち日本橋に移転)、上野の松坂屋、神田の松屋などにも広がっていった。

そして店舗の規模の拡大と商品の多様化、新しい生活様式の提案などの販売戦略を展開し、比較的廉価の大量販売で、従来の下町の顧客だけでなく、その数を増やしつつあった山の手の新中間圈(サラリーマン)にも顧客を広げていった(神野由紀『趣味の誕生』勁草書房、一九九四年)。

ところで、こうした百貨店の成功には、市内交通の発達という要因も見逃せない。

市区改正事業によって拡幅された大通りに敷設された市電は、市民の新しい足となり、経済的・社会的活動の活発化をもたらした。

その結果、たとえば山の手の呉服店では、従来の得意客が「五銭を投ずれば自由に運んで呉れる電車に乗って、品が善くて好きな柄があって廉くって其の上に『三越で新調したのよ』と云へば同じ品物にでも格がつく」ということで、都心の百貨店に吸収されて、売上を減少させたという(『中外商業新報』 一九二一年五月二日)。

日露戦争と日比谷公園

一九〇三(明治三十六)年六月一日、丸の内にほど近い日比谷に、日本初の近代的な都市公園である日比谷公園が開園した。

日比谷公園は市民の憩いの場としてばかりでなく、各種の式典や行事を行う場所として利用され、数万規模の群衆が集まる空間となった。

さらに日比谷公園は、「首府タルノ壮観ヲ煥発」する公園、という市区改正事業の意図を越えて、「大衆行動のいれもの」(前田愛『都市空間のなかの文学』)として機能していった。

開園の翌年、東京市内では日露戦争の戦争熱が横溢した。

祝勝の提灯行列や旗行列が街路を賑わし、日比谷公園では東京市ほか主催で数万人の市民を集めて祝捷会(しゅくしょうかい)が開催された。

たとえば一九〇五(明治三十八)年一月の旅順港(りょじゅんこう)占領祝捷会の様子は「広さ万人を容れて余りあるべき日比谷公園の運動場は、昨日人を以って立錐の余地なきまでに至りぬ」(『国民新聞』一九〇五年一月八日)と報道された。

日露戦争は日本とロシアの間で朝鮮半島と満州(中国東北部)における覇権をめぐって争われた大規模な戦争であった。

そして「国民戦争」の名の下に、国民に大きな犠牲や負担を忍従させ遂行された。

祝捷会の高揚は、国民の戦争熱や排外熱の強さを示すと同時に、戦時下の重圧や高負担による鬱屈からの、つかの間の解放感をあらわしていた(櫻井良樹『大正政治史の出発』山川出版社、一九九七年)。

あふれ出す民衆

群衆という形をとって表現された国民のエネルギーは、さらに日比谷公園という「いれもの」をめぐって政府・警察と緊張し、さらにはそこからあふれ出して爆発した。

ポーツマス講和条約に反対する集会に端を発した日比谷(ひびや)焼打事件である。

一九〇五年九月五日、講和問題同志会主催の国民大会を日比谷公園で行うことが計画された。

警視庁は集会を禁止すると共に、公園の六ヵ所の門に警官隊を配置し、丸太で木柵を設置した。

集まった市民は「禁止の理由を示せ。公園を閉鎖するは不法なり。柵を破って進入せよ」と叫んで警官隊と小競り合いを繰返した。

尾崎行雄市長らは、公園の閉鎖が東京市に無断の措置であるとして、警視庁にその開放を迫った。

市参事会員の江間俊一らが日比谷に駆けつけ、木柵を乗り越えて警官と問答になっだのをきっかけに、群衆は柵を押し倒し、「二〇三高地占領万歳」などと歓声を上げながら公園内になだれ込んだ(松本武裕『所謂日比谷焼打事件の研究』東洋文化社、一九七四年)。

講和条約の否認などを決議して講和条約反対国民大会が終了すると、公園を流れ出た数万の群衆は、それを規制しようとする警官と激しく衝突、警察の強圧的な姿勢に激昂した人々は派出所や内務大臣官邸を焼き討ちした。

これに連鎖するように騒擾(そうじょう)は拡大し、市内の警察署・派出所、山県有朋や松方正義ら元老の私邸、外務省、政府の御用新聞と目されていた国民新聞社、さらには市電やキリスト教会も襲撃の対象となった。

そして市民と警察・消防などに、あわせて一〇〇〇人以上の死傷者を出し、三日間にわたって全市を揺るがす大騒擾となったのであった。

政府は軍隊を出動させると共に、翌六日には緊急勅令により、東京全市および府下周辺五郡に戒厳令を施行して、騒擾の鎮圧にあたった。

治安確保を名目とした戒厳令は、関東大震災、二・二六事件の前例となった。

焼討事件への参加者は人足や人力車夫、行商人、失業者、職人、職工といった都市下層社会を構成する人々が多かった。

この時期に増え続けたこうした人々は、戦時下の経済変動や重負担に悩まされながら、一方では地域社会から疎外され、あるいは警察の監視の対象となる人々であった(能川泰治「日露戦時期の都市社会」『歴史評論』五六三号)。

こうした社会の緊張関係に由来する不満は、日比谷事件につづき、市電焼打事件(一九〇六年)や米騒動(一九一八年)にいたる都市民衆騒擾を引起こすことになった。

この事件は、都市社会の構成の変化、すなわち都市雑業層や職工などの比重の増大と、「町内」社会的な地域社会の動揺を示すと同時に、民衆の時代=「大正デモクラシー」の幕開けを告げるものであった。

2 月島発展史 top

産業革命と東京

東京の工業化は、「殖産興業」(しょくさんこうぎょう)政策により設立された品川工作分局(ガラス)、深川工作分局(セメント)などの官営工場、および陸軍省東京砲兵工廠(小石川区)や海軍省兵器製造所(のち海軍造兵廠・築地)などの軍事工場に始まった。

これら官営工場は明治十年代後半以降、軍事工場を除いて民間に払下げられ、産業資本形成の基盤になっていった(石塚裕道『東京の社会経済史』紀伊国屋書店、一九七七年)。

日清・日露戦争を画期に急速に進んだ産業革命の時代、東京は「帝都」「商都」に加え、本格的に工業都市の要素をも加えていった。

軍拡政策に沿って官営軍事工場は設備を充実させ、多くの労働者を集めて生産を増強していった。

民間では鐘淵(かねがふち)紡績や富士瓦斯(ガス)紡績など紡績業が機械制大工場を発達させ、石川島造船所、精工舎、芝浦製作所に代表される機械・器具・金属工業と共に、東京の工業生産の主要な地位を占めるようになった。

大工場の周囲には、関連の零細な町工場が集まって工場街を形成した。

町工場街は隅田川東岸(本所・深川)から南葛飾郡にかけての地域や月島や芝浦、さらに第一次大戦後は城南方面へと拡がり、のちに京浜工業地帯へと発展していくことになる。

工業化の進展は、産業公害問題をはじめとする都市問題を引き起こした。

たとえば深川区では一九〇七(明治四十)年頃から、浅野セメント工場(元の深川工作分局)が排出する粉塵の被害が深刻化し、その解決を求める住民運動が起こり、この問題は衆議院でも取上げられるほどであった。

深川区は肺結核死亡率が全国平均の三倍(一九〇五年)であったのも、こうした大気汚染と無関係ではなかろう(石塚裕道『日本近代都市論』)。

住民代表と会社側の交渉は、一九一七(大正六)年末に妥結し、会社は工場に公害防止設備を施すこと、深川区(現江東区)と地元の四町に補償金を支払うことを約束した(『中外商業新聞』一九一七年十二月二十七日)。

その後浅野セメントは川崎沖の埋立地へと移転していくことになった。

月島の誕生

近世から白魚漁業で有名な佃島(つくだじま)と、幕末以来造船所のあった石川島に隣接した海面に、東京湾の浚渫(しゅんせつ)土を利用して築造された埋立地が月島である。

一八九一(明治二十四)年の第一号地の完成に始まり、一九一三(大正二)年までに造成が完了したが、それはちょうど日本の産業革命期に相当した。

日露戦争以後機械・金属工場が進出し、一九〇九(明治四十二)年末には三八工場を数えた(『京橋区史』一九四二年)。

さらに第一次大戦期の好況をへた一九二〇年には、従業員一〇〇人以上の「大工場」が一三、三〇人以上の「中工場」が二四、三〇人未満の「町工場」が一三一あり、その七八・六%が機械鉄工業であった(森清『町工場』朝日新聞社、一九七九年)。 |

図66 月島の夜景

(「新撰東京名所図会」より)

|

頂点に石川島造船所を代表とする造船や機械器具製造の大工場が存在し、そのもとに下請の町工場が多数集積する地域であり、かつそこで働く労働者たちが住まう街であった。

人口は一九〇一(明治三十四)年に二七〇〇人余であったというが(『二六新報』九月二十日)、一九一八(大正七)年には二万八七〇六人と約一〇倍に増えている(『月島発展史』京橋月島新聞社、一九四〇年)。

このように、月島は産業革命と共に誕生し、東京の重工業化と共に発展した地域であった。

月島調査

第一次世界大戦期には都市部の工業労働者(「職工」)が増加し、急激な経済変動のもとで労働運動が高揚した。

月島でも一九二一(大正十)年、石川島造船所で賃金・退職手当の改善を要求して「帝都始まって以来」といわれる大争議が起こり、「警戒網を逃れて一号地広場に集まった職工団約一千名は、突如月島大通りに出で、各所の集団を集めて二千名に上り、会社に向かって行進を開始……四列縦隊で長さ一町余に及ぶ大示威行列は正義の歌を高唱」(『東京日日新聞』十月十五日)と工場街は騒然とした雰囲気に包まれた。

こうした状況のなか、東京帝大の高野岩三郎は「熟練職工家族の団聚する地域」を対象とする調査を月島で行い、その結果は一九二一(大正十)年に内務省衛生局『東京市京橋区月島に於ける実地調査報告』(『月島調査』と略称)としてまとめられた。

ここには月島の労働者の生活とその生活空間が、統計や「社会地図」によって描き出されている。 |

図67 月島の労働者住宅

(『中央区沿革図集』月島編より) |

『月島調査』によれば、月島住民の約六割が労働者とその家族であると推計されている。

彼らは四畳半一間、ないしは六畳と三畳の二間程度の長屋で核家族を営んだ。

そして世帯主たる夫の収入で家計を維持し、妻は若干の内職を行っているものの、共働きは少ない。

支出の約五割が食費に費やされているが、八割の家庭で新聞を購読していた。

この時期の熟練労働者の生活には、家族総出で家計を維持していたような明治後期の下層社会とは異なった生活を営む余裕が生まれてきているのである。

月島に住む労働者は地域内の工場に通勤するという、職住近接の生活を送っていた。

そして商店街、銭湯、居酒屋、さらには寄席や貸本屋、碁会所など娯楽施設も町内にあって、労働・消費・娯楽を地域内で完結させることが可能であった。

労働者たちの消費生活を支えたのが露店商であった。

商店街が形成されてからのちも、西仲通の道路の真ん中には毎夕露店が建ちならんだ。

夕時になるとまず魚介や蔬菜類を扱う露店が開かれ、「労働者の妻女」たちでひとしきり賑わう。

そして日が暮れると「焼鳥屋、肉フライ屋、おでん屋等の如き下級の飲食屋台店」が開かれ、勤めを終えた労働者たちがその屋台の周囲に群がるのであった。

労働者の消費と娯楽に、零細な露店商が応えていたのである。

また西仲通には定員二五〇の寄席が一つあったが、平日でも「労働服を着けたるまま風呂の帰りらしく手拭いをさげて」やってきた。

たいていは男子労働者が好んだ浪花節が上演されていたが、月に二回ほど他の演芸がかかると、女性や子供の観客が増えたという。

八丁堀や浅草などの盛り場へ足を伸ばす場合もあった。

たたき上げ

そうした労働者とは相対的に異なる社会層が町工場主である。

一軒家か、もしくは作業場を備えた住居に居住する町工場主たちは、才覚と努力の上に「職工」からたたき上げて、独立を果たした人たちであった。

一九四〇(昭和十五)年に発行された『月島発展史』には、この地で成功をとげた町工場主たちが紹介されている。

たとえば、長谷川昌蔵は一八七六(明治九)年長野県小諸の士族の家の次男に生まれ、一四歳で上京後、石川島造船所、呉海軍造兵廠などをへて、一九〇七(明治四十)年に独立し、月島で鋳物工場を発展させ、郷里にも鉄工所を設立して、故郷に錦を飾った。

地域では方面委員長、警防団員、京橋区学務委員をつとめた。

小松勝太郎は一八七七(明治十)年に静岡県伊豆に生まれ、一〇歳で横須賀海軍工廠製鑵部に入所し、一七歳で石川島造船所に入って三三歳まで勤務した。

その後月島の黒板鉄工所に引き抜かれて職工長をつとめたのち、一九二一(大正十)年月島東仲通で独立、事業を発展させると共に、町会長や神社氏子総代などをつとめるなど地域の役職にも就いた。

ここにみられるように、町工場主の典型的なライフヒストリーは、地方から上京して大工場などで技術を習得し、「渡り職工」をへて、鍛え抜かれた熟練労働者となり、やがて月島の地で念願の独立を果たし、工場を軌道に乗せると同時に、地域の名誉職に就き、地域社会を担うリーダーとなっていくというものだった。

職工からたたき上げて苦労の末に工場主への上昇を果たす(逆に事業失敗による没落もある)というダイナミズムが、月島という町工場街を舞台に展開されたのである。

近代的下町

町工場主たちは縦横の緊密なネットワークによって結びついていた。

すなわち「月島の発展が明治二十年代以後に属する一種の大東京に於ける植民地的地位を有し、封建的気分の残存する他の地区とは著しく趣を異にせる結果、此所に移住せる工業家は一致協力の精神に富み、且つ其の縦の関係に石川島造船所を出発点とする大小工場主が相互に密接たる連鎖を有する」(『月島発展丈』)とあるように、大工場のもとに編成された縦系列の下請け関係のみならず、横に「一致協力」して、埋立地という伝統のない場所にまとまりある地域社会を作りあげてきたのだった。

しかも労働者の世界と町工場主たちの世界との間には、先述の「たたき上げ」のダイナミズムゆえか、「島内では比較的上下並に職業による差別観念薄く」(同前)とあるように、他の地域と異なる気風が特徴であったとされる。

月島のような近代になって東京の周辺部の工場地帯に形成された町工場街は、職住近接で比較的地域完結的な生活が営まれる社会という意味では「下町」的ではあるが、しかしながら伝統性が色濃く残る旧「下町」とは異なって、工場労働者とたたき上げの町工場主からなる比較的開放的なコミュニティという意味で「近代的下町」(高橋勇悦編『大都市社会のリストラクチャリング』日本評論社、一九九二年)とでもよべるような地域社会と位置づけることができよう。

三 関東大震災と「大東京」 top

1 関東大震災と復興

下町の壊滅

一九二三(大正十二)年九月一日午前一一時五八分、伊豆沖の海底三〇蠅を震源とするマグニチュード七・九の大地震が、帝都を揺るがした。

一三・九秒の長い初期微動につづき、激しい揺れが襲い、その後も二分ぐらい大船に乗ったような揺れがつづいたという。

地盤の軟弱な下町では家屋の倒壊がひどかった。

土曜日の人出で賑わう浅草では「浅草十二階」で親しまれていた凌雲閣(りょううんかく)が八階部分から折れ、本所・深川方面では倒壊家屋は二割五分に及んだという。 |

図68 震災直後の東京(花川戸付近)

|

そして何より大きな被害をもたらしたのは、その後に起った火災であった。

関東地方を通過した低気圧の影響で朝から南風が強く、薬品の自然発火や倒壊家屋の台所から出火した火は、風にあおられるままに燃え広がり、三日間かけて下町全域をほぽ焼き尽くした。

避難民で充満した本所(ほんじょ)被服廠(ひふくしょう)跡では、火の粉を巻き上げ隅田川を南下してきた旋風の直撃を受けて一瞬のうちに火の海と化して、四万人の避難者のうち三万八〇〇〇人もの人々が焼死、あるいは窒息死した。

内務省社会局の調査によれば、東京市内における被害世帯数は三五万四〇〇〇世帯で全市の七三%、焼失面積は全市の四四%に及び、下町の各区、とくに日本橋・京橋・浅草・本所・深川の各区では九割以上の世帯が全焼するなど、被害が集中した。

死者・行方不明者は市内で六万八〇〇〇人余り、重軽傷者二万六〇〇〇人、罹災人口は一七〇万人(東京市人口の七五%)に及んだ(『東京府大正震災誌』東京府、一九二五年)。

朝鮮人虐殺事件

人々が余震の恐怖におののくなか、一日夕刻頃から「朝鮮人が暴動を起こした」「井戸に毒を入れた」「火を放った」などという、根も葉もないデマ(流言蜚語)が流布し、朝鮮人に対する迫害が頻発した。

そして東京・横浜を中心に関東一円で罪もない六〇〇〇人以上の朝鮮人が、日本刀や竹槍などで武装した自警団により虐殺されるという忌まわしい事件となった。

震災に伴う社会不安のの中で、市民の間にあった日常的な不満や少数者への差別感情が、暴力となって噴出したのであった。

麹町区(現千代田区)の小学生の証言を引いてみよう(東京市学務課編『東京市立尋常小学校児童震災記念文集』培風館、一九二四年)。

やがて夕方になると、まだ余震のある中を、老若男女入り乱れ、或者は風呂敷包を持ち、或者は子供を背負ひ、行先は何処が知らぬが、前の道を息せき切って、あはてふためき逃げて行く。

其の中に誰言ふともなく、〇〇人が暴動を起したとの噂がパッとたち、それで無くてさへびくびくしている人達は皆ふるへあがって、そして万一を気づかって多勢の人が竹槍を持ったり、鉄棒を握ったり、すごいのになると出刃包丁を逆手に持って警戒をし始めた。

而して○○人だと見るとよってたかってひどいめにあはせる。

流言の発生源は不明であるが、急速な流言の拡がりには、軍や警察の責任も大きい。

先の小学生も、地震の翌朝に、巡査が一軒一軒を訪ねて、朝鮮人が天災に乗じて「放火」しているから、「昼間でも戸締まりを厳重」にするように説いて回ったと作文に記している。

二日には政府は戒厳令を敷いて軍隊を市内に配備し、警察は保護を名目に朝鮮人を検束したが、三・一独立運動以来、日本の植民地支配からの解放を求める朝鮮民族の意志の強さに警戒心を持っていた政府・軍隊・警察によるこうした措置は、むしろ流言を増幅させる効果をもった。

それどころか軍隊が直接虐殺に手を下した場合もあった。

また暴力の牙は中国人にも向けられ、さらにこの混乱のの中で無政府主義者や労働運動家が官憲に殺される事件も起った。

帝都復興

震災で家を失った人々は、日比谷公園や上野公園などに設置されたバラック住宅に収容され、しばらくの間不自由な生活を送った。

しかし震災から半月ほどだつと、避難していた人々のなかには焼跡に戻り、仮小屋を自力で建てて、生活や営業の再建を始めるものも目立ち始めた。

政府は震災の発生の直後から、復興計画の立案を開始した。

震災を東京改造の好機と捉え、復興計画を推進したのは後藤新平であった。

彼は震災直後に成立した山本内閣の内務大臣であったが、かって東京市長も務め、都市政策に造詣の深い政治家であった。

彼はいち早く①遷都はしない、②三〇億円の復興費、③欧米最新の都市計画手法の採用、④計画実施のためには地主に対し断固とした態度をとる、との方針を定め、「復旧」ではなく「復興」を目指すことを主張した。

そして財源の国庫負担、罹災地全域の土地買上という大胆な内容を含む四〇億円の復興計画案を提案した。

しかしながら後藤の計画はあまりに壮大で大胆な内容を含んでいたため、政府部内および議会で激しい抵抗を受け、徐々に骨抜きされ、最終的に議会で成立した計画は、五ヵ年計画で予算は四億六〇〇〇万余りと減額され、焼失地域の土地買上や強力な執行機関の設置などは見送られることとなった。

復興事業でもっとも多くの予算が割かれたのは街路費で、道路の拡張と新設に費やされた。東京駅を中心とする放射状・環状の道路網が計画され、また市街を南北に貫く昭和通り(品川~千住)と東西を貫く大正通り(亀戸~九段下)は、三~四〇メートルの幅員を持った復興道路の代表格であった。

また焼失地域全域を対象として、当時としては世界的にも例を見ない大規模な既成市街地への土地区画整理事業が行われた。

これは街路の拡張や土地の整形、公園などの公共用地の確保を目的とした事業で、各地区ごとに土地所有者と借地権者から選ばれた土地区画整理委員会が設けられ、設計や補償金について、事業主体である国や市と協議する仕組みとなった。

しかし罹災の痛手が疱される間もなく、区画整理事業が行われては経済的に困難に陥ること、もとの場所での営業が継続できるかどうかの不安、区画整理委員会に借家人代表が含まれていないことへの反発などから、自営商工業者たちが中心となって、市内各所で区画整理反対ないしは延期要求の運動が起った。

また下谷区竹町のように、上から区画整理案が押しつけられることに反発し、町内会が団結して自主的に区画整理案を提示して、町の利害を守ろうとするところもあった(『審議会報告書』一九二七年)。

区画整理の結果、建物の移転に伴って借家を追い出されたり、家賃が値上がりするなどして、借家人への打撃となり、家主との間で借家争議も頻発した。

こうして地域との摩擦を含みながらも、復興事業は進められた。復興事業ではそのほかに、災害時の避難地の意味も込めて公園の新設(隅田公園、浜町公園、錦糸公園)や、橋梁・運河・上下水道・塵芥処理施設の整備・新設、市立病院や民衆食堂、職業紹介所といった社会事業施設の設置なども進めた。

住宅供給については震災義捐金の一部を利用して設立された同潤会(どうじゅんかい)が、主として中流向けの近代的なアパートを建設した。

しかし市区改正事業と同様、復興事業も街路中心の都市改造の感は否めない。

一九三〇(昭和五)年三月、復興事業の一応の完成を祝して、帝都復興祭が開催され、花電車のパレードが復興完成の祝賀ムードをもりあげた。 |

図69 同潤会アパート(青山アパート)

|

しかし深川区(現江東区)のある地域新聞は次のようにいう。

力の状況から観るならば、或は民力の相応せざる程度以上の復興計画であったようにも思はれるのである。……

その証拠には、而も世界的であるべき帝都の復興祭だと云ふのに、氏神様のお祭りほどの気勢もないではないか。

復興祭を喜ばないではない、喜び得ない程に帝都市民は疲弊して居るのである(『桜東新聞』一九三〇年三月十五日) |

復興事業は市民の経済的な疲弊をもたらし、昭和恐慌の打撃がそれに追い打ちをかけることになった。

2 都市構造の再編 top

図70 サラリーマンの通勤風景

(丸の内、 1927年頃)

都市構造の変容と大東京の成立

復興事業によって、たしかに都心部の街路は舗装され、歩道には街路樹が植えられるなど格段に整備され、また下町の街路の拡幅もなった。

しかし同時に大きく変ったのは東京市郊外の景観である。

震災の結果市街地から郊外へと人口が移動し、また東京への流入人口も郊外が吸収した。

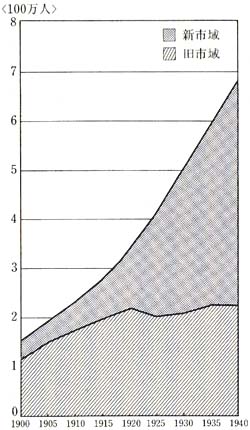

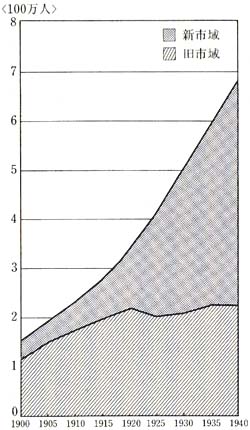

その結果一九二五(大正十四)年の国勢調査では、東京市内と隣接郡部(荏原(えばら)郡、豊多摩郡、北豊島(としま)郡、南足立郡、南葛飾(かつしか)郡)の人口が逆転し、後者はその後も人口増が著しかった(図71)。

そして都心や下町が復興事業で計画的に街路が整えられるのと対照的に、郊外では無計画なままスプロール状に宅地化か進んでいったのである。 |

図71 東京市の人口の推移(新・旧市域別)

新市域とは1932年に東京市に

編入された市域のこと。 |

こうした郊外の人口増に伴い、東京の交通体系は変化し、その発展はさらなる郊外人口の増大をもたらした。

震災前までの都市交通は、市電の「黄金時代」で、総乗客数にしめる市電のシェアは七割を越えていた。

ところが震災後の一九二五(大正十四)年に山手線が環状運転を開始、二八(昭和三)年には中央線の中野まで複々線化が完成、三二(昭和七)年には総武線も御茶ノ水まで乗入れるようになるなど、省線電車の発達が急速に進んだ。

さらに山手線の渋谷、新宿、池袋などを起点として郊外へ延びる私鉄網も発達した。

その結果三〇(昭和五)年には市電のシェアは三四%にまで落ち込む一方、省線が三三%、私鉄が二〇%を占めることとなった。

そして省線と私鉄電車は郊外の住宅地から通勤客を都心部に運んだ。一九二九(昭和四)年の調査によれば、丸の内で働く人々の五五%が荏原郡、豊多摩郡、北豊島郡の三郡から通っていた。

なおそのうち一四%、約一万人が女性で、オフィスへの「職業婦人」の進出を物語っている(東京市統計課編『帝都中心地域昼間人口調査』東京市、一九三〇年)。

一方、こうした変化は、下町の地盤沈下をもたらした。神田の有力な呉服店である松屋呉服店は震災後に本店を銀座に移し、同じく伊勢丹呉服店が新宿に移転したのも、人の流れの変化に対応したものであった(千代田区編『新編千代田区史』千代田区、一九九八年)。

また下谷区(現台東区)のある地域新聞の次のような言葉にも、山の手の発展に対する下町の相対的な位置の低下への危機感がうかがわれる。

上野浅草は当然、新たなる文化の発祥地たるの幾多の理由を持って居ります。

顧るに、文化史的には多くの山手に依拠するインテリ層の跳梁を見たのでありますが、これ等観念的なる「山手文化」に対し、当然大地を踏んだ「下町文化」の建設さるべきを信じ、その高揚発展の為に微力を致すべきは今日下谷浅草住人に課せられた当然の任務であることを思ふのであります。(「発刊の辞」『上野浅草新聞』 一九三一年八月一日)

震災と復興事業を通じて、都心部への業務中枢機能の集中と下町の地盤沈下、住宅地を中心とした西郊への無秩序な拡大、南部と東部には工場地帯の発達というように、都市空間の再編と機能的分化が進展し、都市域の膨張が加速化していったのであった。

こうした都市構造の変容を象徴するのが、いわゆる「大東京」の誕生である。

一九三二(昭和七)年十月一日、東京市は隣接五郡八二町村を合併することとなり、旧市街の一五区に加え、新たに二〇区が誕生した。

これをもって実質的な都市域と行政区画が合致することとなり、世界第二位の人口を擁する巨大都市が誕生したのである。

郊外住宅地

サラリーマン層が、市街地での住宅難や環境の悪化を嫌って、郊外に家を構える傾向は震災前から現れていたが、震災後になるとその傾向は加速した。

そして農民が次々と農地を切り売りして、無秩序な宅地化が進んだのであった。

こうしたなか、先見の明のある地主がリーダーとなって、スプロール化を防ぐべく、宅地化に先立って区画整理や耕地整理を行った地域もある。

地主で町長を務めた内田秀五郎の尽力で進められた井荻町の土地区画整理事業は、その成功例である。

一九〇九(明治四十二)年に三〇歳の若さで村長となった内田は、道路の補修や西荻窪(にしおぎくぼ)駅の誘致など地域の発展に尽くしていたが、震災後に郊外の宅地化を目の当たりにして、良好な住宅地として発展する基盤を整備するため、他の地主をねばり強く説得して、一九二五(大正十四)年に土地区画整理組合を設立し、井荻町のほぼ全域にあたる九〇〇ヘクタールを整備した(越沢明『東京の都市計画』岩波書店、一九九一年)。

一方、民間企業による郊外住宅地開発の動きも見られた。

その先鞭を付けたのが渋沢栄一らによる田園都市計画である。

一九一八(大正七)年に、渋沢は財界人と共に田園都市株式会社を設立し、荏原郡調布村・玉川村などに広大な用地を買収して、計画的に宅地を造成し、目黒蒲田電鉄や東京横浜電鉄を設立して市内との交通の便を整えた。

こうしてできあがったのが田園調布や洗足(せんぞく)池の住宅地である。

渋沢の構想は、イギリスのE・ハワードの田園都市論に影響を受けたものであるが、そもそも大都市の人口密集と、労働者の住宅環境の劣悪さを改善しようとするハワードとは異なり、渋沢の意図は「中流階級の人士を郊外空気清澄の境に移して以てその心身の健康を図り、且つ諸般の設備を整へて生活上の便利を得せしめん」(「田園都市株式会社設立趣意書」)というところにあった。

分譲地の購入者に対しては、建物は三階以下で坪当たり二一〇円以上の費用をかけること、建物敷地面積は宅地の五割以内、生垣で囲うことなどが義務づけられ、整然とした街並みの形成が目指された。

田園調布の居住者には渋沢秀雄、矢野恒太ら田園都市計画に関係した実業家のほか、阪谷芳郎、松本丞治らの貴族院議員をはじめ、大学教授、官吏、医師、軍人などの富裕層が多かった(『大田区史』下巻、大田区、一九九六年)。

もっとも「いったん風が吹くと黄塵濛々と捲き上げられて、頗る悩まされた。

……夜は燈火をつけて歩かねばならず、医師もない、自動車もない、日用品も近場では求め難く、東京の百貨店も買物を配達しては呉れなかった」(田園調布会編『郷土誌田園調布』田園調布会、二〇〇〇年)との回想にあるように、初期の居住者は新開地の生活に不便を強いられた。

そこで住民たちが自主的に住民協議会を開き、地域生活について話合いを持ったが、それが発展して田園調布会(一九二六年)が発足した。

田園調布会は、夜警・親睦・衛生など町内会としての活動のほかに、日用必需品の共同購買組合である調布共益社を設立したり、上下水道・ガス・道路の敷設・改善、小学校の設立を働きかけるなどの活動を行った。

財政は、会員からの会費のほか、田園都市株式会社の解散のさいに、会社から譲渡された六万円の基金の運用金を加えて、地域内の道路舗装や公共施設の維持費に充当した(のち社団法人化)。

このように田園調布が良好な住宅地へと発展した背景には、開発企業の計画だけでなく、住民の自治的な活動があったのである。

3 盛り場の風景 top

浅草

近代になっても、東京最大の盛り場は浅草であった。

一八七三(明治六)年浅草寺一帯は浅草公園の指定をうけ、八二(明治十五)年以降六つに区画され整備が進められた。

そして田圃の埋立により造成された六区の部分には「楊弓場(ようきゅうば)、投扇興(とうせんきょう)、抹茶席(まっちゃせき)、撃剣(げきけん)、曲独楽(きょくごま)、手品などの外に大きい小屋は活人形、軽業、手踊りなど」(鶯亭金升『明治のおもかげ』岩波書店、二〇〇〇年)の見世物小屋が立並んだ。

一九〇三(明治三十六)年日本最初の活動常設館(映画館)である電気館が開業後、六区にはハイカラな洋風建築の映画館が軒を連ね、また一九一七(大正六)年に始まった浅草オペラが田谷力三らのスターを生んで、「ブフゴロ」とよばれる熱狂的ファンを集めた。

浅草が人々を引き付けたのは、こうした六区の興行街としての側面だけではない。

民衆娯楽研究者の権田保之助は、浅草の魅力を次のように語っている。

| 仲見世、観音様、花屋敷、十二階、玉乗り、活動写真、安芝居、小飲食店、十二階下の魔窟、夫等(それら)が一所になって出来上った一つの世界、一種の雰囲気、そうしたものの裡に『浅草』の本体が動き、『浅草』の生命が躍っているのです。(『民衆娯楽問題』一九二一年。権田保之助著作集第一巻、文和書房、一九七四年) |

つまり浅草の魅力とは、近世以来の宗教的盛り場の要素に加え、活動写真や十二階(凌雲閣)、浅草オペラのように絶えず「ハイカラ」な要素を貪欲に取り込み、他方で安直な飲食店や露店の食い物に、「魔窟」(私娼街)といった食と性の要素をも加えて、渾然一体となった「雰囲気」なのであった。

そして「あらゆる階級、人種がゴッタ混ぜ」となって、「誰もがハラワタまでさらけ出す安息地帯」(添田唖蝉坊『浅草底流記』 一九三〇年)としての浅草を楽しんだのである。

とくに目立つだのは「ハンチングの学生、前垂れの小僧さん、店員、職人、下町商人の娘さん」であったという(今和次郎編『新版大東京案内』 一九二九年〈批評社、一九八六年〉)。

震災後も浅草は、大衆娯楽のメッカとしての地位を保った。震災後復活に失敗した浅草オペラの、無名の歌手の中のひとりエノケン(榎本健一)は、一九二九年に水族館の二階で旗揚げした「カジノ・フォーリー」に参加してから一気にスターコメディアンとなった。

この劇団演ずるレビューの「近代風なエロチシズムと、ナンセンスと、テンポ」(川端康成「浅草」『日本地理体系』大東京編、改造社、一九三〇年)といった「モダン」な要素が、人々を引き付けたのであった。

銀座・有楽町・新宿

しかし震災後の都市構造の変容は、盛り場の地図をも塗替えていくことになる。

「カジノ・フォーリー」が浅草の新しい笑いを作り出したのと同じ年に、東京の風俗を巧みに織り込んで大ヒットした「東京行進曲」のの中で、銀座と新宿が「モダン」な東京の風景の代表として歌われている。

銀座は煉瓦街建設以来、舶来品を扱う店がならぶ高級な商店街であったが、賑やかさでは日本橋や浅草には及ぶものではなかった。

震災で煉瓦街は壊滅したものの、街はいち早く復興を遂げた。 |

図72 戦前の銀座

|

そして「何となく階級意識があって、第一流的に見えた銀座の店々に、大きな広い大衆化を招来したのはこの二大百貨店出現の影響」(松崎天民『銀座』一九二七年)とあるように、下足預かり制を廃止して大衆への浸透を図っていた松坂屋、松屋、三越などの百貨店が銀座に出店してからは、サラリーマンの家族づれの買物客や若者たちの「銀ブラ」する姿が目立つようになった。

とくに銀座を闊歩する若い「モボ・モガ」たちが、「モダン」な風俗として人々の注目を集めたように、銀座は流行の最先端の町となった。

また女給のサービスを売り物にする洋風飲食店であるカフェーが林立するようになると、丸の内のサラリーマンたちを集めて、銀座の夜の賑わいを作り出した。

銀座にほど近い有楽町には、一九三〇年代になると東京宝塚劇場や有楽座、日比谷映画劇場、日本劇場など大きな劇場が建ち並んだ。

これらを経営した小林一三(阪急電鉄・東宝の社長)は、浅草とは異なって山の手や郊外住宅地に暮らすサラリーマン家族をおもなターゲットに、「安く、面白く、家庭本位に、清い、朗らかな」娯楽を提供しようと考え、有楽町の劇場街を作ったのであった(『東宝十年史』東京宝塚劇場、一九四三年)。

一方、都市域の西郊への拡大と共に新しい盛り場となっだのが新宿である。

京王線、小田急線と省線をつなぐターミナル駅の乗降客が増すと、ほてい屋、三越、伊勢丹などの百貨店が出店し、カフェー街や映画館、軽演劇の小劇場「ムーラン・ルージュ」(一九三一年)もできて、買物と娯楽の街として、中央線や私鉄沿線のサラリーマンとその家庭を顧客として栄えるようになった。

四 東京大空襲 top

1 「帝都」から「皇都」へ

戦争と地域

一九三七(昭和十二)年七月七日に北京郊外の盧溝橋(ろこうきょう)で起った日中両軍の衝突が、その後長く重苦しい戦争へと発展し、やがて日本を破局に追い込むこととなろうとは、誰も思わなかった。

しかし華北での戦線の拡大に引続き、上海(シャンハイ)から南京(ナンキン)の攻略へと華中での戦線も拡大し、戦いはずるずると長期戦の様相を呈することとなった。

新聞は「暴支膺懲」の「聖戦」であるとの政府見解を繰返し伝え、また熱狂的な戦況報道で人々の戦争熱を煽った。

同年十二月の南京占領は、日本にとって初めての敵国の首都攻略で、これによる戦争の早期終結への期待と合わせて、帝都の市民の戦勝ムードは一気に高まった。

十二月十五日には東京実業組合連合会加盟の商工業者五万人をはじめ、宗教団体など各種団体に動員された一〇万人が皇居周辺で南京陥落を祝う提灯行列を行い、提灯の「焔の海は一大渦状星雲を地上に現出……萬燈に描いた蒋介石(しょうかいせき)の泣き顔がしかめ面で熱狂の群衆に揉みくちやにされ、遠く近く沸き上がる歓呼の嵐」(『東京朝日新聞』一九三七年十二月十六日)とあるように、市民の排外熱の高揚がみられた。

工場地帯は軍需景気に沸いた。たとえば大森区・蒲田区(現、大田区域)では、軍需産業の発展がめざましく、満州事変後の一九三二年から四〇年の間に工場数と従業員数が大森区ではそれぞれ六・二倍と四倍、蒲田区では一一・六倍と一四倍と急激に増加している。

こうしたなか大森区会では増え続ける工場の煙害に対する対策を求める決議も出されたが(一九三五年)、戦争の進展はそうした声をかき消して、地域全体を「兵器廠」(へいきしょう)と化していった(『大田区史』下巻)。

軍需関連工場では「丸之内街のサラリーマン等遠く及ばない」ような高給取りの職工が出現し、「職工黄金時代」であったという(『東京朝日新聞』 一九三八年四月十二日)。

しかし戦争の長期化に伴い、物価騰貴や物資の不足は、とくに民需関係の中小商工業者やサラリーマン等の不満を増大させることになった。

こうした戦争の長期化に伴う生活難は、市民の戦争支持熱の消長にも影響を与えかねず、従って国民の戦争協力への「自発性」を喚起するために、政府は、国民精神総動員運動を通じて「挙国一致」「時局認識の徹底」「銃後の自覚」を繰返し説いた。

国民精神総動員運動の「実践網」として、総力戦への国民動員に威力を発揮したのが町内会・隣組(となりぐみ)であった。

町内会は大正から昭和初期にかけて、市内全域でくまなく組織されるようになった。

町内の夜警や衛生などの共同事業の実施や親睦を行う団体として多くは自発的に生まれたが、それを行政の「補助機関」と位置づけ、画一的な組織へと整備し、また町内会の下部に隣組を設けることを定めたのが、一九三八(昭和十三)年の「東京市町会整備要項」であった。

さらに一九四〇(昭和十五)年の内務省訓令「部落会町内会等整備要項」を通じて町内会・隣組は国家支配の末端として法制化された。

町内会・隣組は、日常的に回覧板や常会を通じて「上意下達」を徹底し、貯蓄や資源物の回収、消費節約など国策協力に市民を動員した。

一九四〇(昭和十五)年から食料や日用必需品の配給制度に町内会が活用されるようになると、まさに市民の「生殺与奪」の権を握ることになった。

こうして地域は、町内会・隣組という画一的な組織に覆われて自主性を失い、市民は総力戦体制に包摂されていった。 |

図73 少年隣組の防火運動

(1941年、神保町)

|

皇都翼賛市政と都制の施行

一九四〇(昭和十五)年、新体制運動の末に各政党、労働組合、各種団体が解散し、新たに結成された大政翼賛会のもとに再編・統合された。

この秋、国威発揚を意図して「紀元二千六百年」を記念する式典や記念事業が行われた。

なお、その一環として行われる予定だった東京オリンピックと万国博覧会は中止となった。

東京市主催の紀元二千六百年奉祝会の席上、大久保市長は次のように述べた。

| わが東京市は、明治維新王政復古と共に帝国の首都と定められ、爾来明治大正を通じ、日本文化の中心を指して一大発展を遂げ、更に昭和の時代に於ては、大東亜共栄圈の中枢拠点として新しき東亜の黎明に参じ、日満華三国の大都市と友好提携の実を遂げ、興亜推進の枢軸を支持しつつあるのであります(大久保留次郎「帝都市民に贈るの辞」『東京百年史』より重引) |

このように日中戦争の戦争目的が「東亜新秩序」建設、さらには「大東亜共栄圈」建設であると喧伝されるようになると、東京も「大東亜共栄圏の中枢」都市を自認するようになったのである。

そのあらわれのひとつが東亜大都市連盟大会の開催である(一九四〇年十一月)。

「日満華」大都市間の「親善友好」と「政治・経済・文化各部門に亘る緊密なる連絡提携」によって「東洋永遠の平和確立」を目指すとするこの会議には、日本国内の六大都市および人口二〇万以上の一三都市、植民地朝鮮・台湾の五都市、満州国の三都市、さらに日本軍の占領都市一三を加えて、全部で三九都市の代表が参加した。

大会では「東亜共栄圏思想昂揚」「児童作品交換展覧会開催」「共同防疫」「賭博及阿片喫煙の悪習禁絶」「市政並都市情報交換」などが決議された(『東亜大都市連盟大会記念誌』)。

東京を舞台とした、東アジア大都市の市政担当者による親善交流といえなくもないが、もちろん内実は「大東亜共栄圈」という日本の膨張政策を美化するイデオロギーの宣伝に、都市の側から力を貸すことであった。

さらに一九四一(昭和十六)年十二月八日の真珠湾攻撃によってアジア太平洋戦争が開戦する頃になると、東京は「皇都」とよばれるようになる。

(皇都とは)宮の居ます所即ち皇御国の天津神の生ける御子の在わしまして、世界の国々をして其の所を得さしめんとする、「おおらか」なる理想を持ってそれを刻一刻実践に移しつつ成長して居る所が日本の都の姿であります(平林広人「皇都の恢宏と東京市の隣組」『東京百年史』より重引)。

つまり皇居のある東京は、たんなる日本の首都であるにとどまらず、「八紘一宇」(はっこういちう)の思想を背景とした「世界の首都」であるというのである(『東京百年史』第五巻)。 |

こうした精神主義的な東京観は、戦時体制の矛盾を覆い隠し、侵略戦争を正当化するイデオロギーにほかならない。

「皇都」という観念が振りまかれる一方で、東京市の自治の弱体化が進んでいった。

東条英機内閣のもとで行われた衆議院選挙における翼賛選挙に引続き、一九四二(昭和十七)年六月、「皇都翼賛市会」の確立をうたって市会議員選挙が行われた。

この選挙では、東京市翼賛市政確立協議会による推薦候補者が定員一八〇人に対し一七二人擁立され、そのうち一三〇人が当選した。

さらに「皇都翼賛市会」の成立をうけて、大久保留次郎市長は「大東亜戦争以来一段と重要性を加へた帝都の大使命に鑑み、いはゆる大人物の市長就任を求め戦争遂行上の態勢を強化してその威容を内外に示す必要あり」(『東京朝日新聞』一九四二年七月二十一日)として辞職し、後任には宇垣陸軍大将、小林海軍大将などの名前の挙がるなか、岸本綾夫陸軍大将が選ばれた。

そして東京市で初めての軍人市長を迎えて市政の戦時体制化は加速していった。

こうした状況を受けて、政府は同年十一月に東京都制案要綱を発表し翌月閣議決定した。

一八九八(明治三十一)年の市政特例撤廃直後から、大都市東京にふさわしい首都制度の確立、すなわち東京府行政と東京市行政の一元化と、行政需要の増大に対応した財政基盤の確立が求められ、そのあり方をめぐって、市制をペースにした「自治主義」的都制案と、府県制をペースとした「官治主義」的都制案の間で、長きにわたり論争が展開されてきたのだった。

東京市は「自治主義」的な都制を求めて、政府の「官治主義」に反対し、とくに一九三八(昭和十三)年の内務省都制案をめぐっては市会を中心に「自治擁護運動」が展開された。

しかしそうした東京市側の抵抗力もこの時点では失われ、政府の提示した「官治主義」的な都制案を受入れることになった。

一九四三(昭和十八)年七月一日に、東京府と東京市が廃され、府と市を統合して東京都が誕生した。

初代東京都長官には、政府が選んだ内務官僚出身の大達茂雄が任命された。

大達長官は都民に対し、東京都制の施行は「皇都行政の統一及び簡素強力化と処務の敏活適実とを図り戦時行政の運営に些かの間隙無からしめ、以て大東亜戦争の目的完遂に寄与せんとするにあり」(「告諭第一号」)と説明した。

こうして戦争の遂行に「寄与」する「皇都」として東京都はスタートしたのであった。

2 東京大空襲 top

防空と疎開

戦時都市政策の最重要課題は、防空都市の建設であった。

民政上の課題としての民防空への取組みは、一九三〇(昭和五)年、東京府・市・軍部・警察の連携で制定された「東京非常変災要務規約」に始まり、そこで空襲と自然災害からなる「変災」における防護体制の枠組みが示された。

そして満州事変後の一九三二(昭和七)年には東京市連合防護団が創設された。

その後各区で防護団の結成が進められて、市民を動員して灯火管制、消防、防毒、避難、救護などの訓練(防空演習)を繰返し行った。

一九三九(昭和十四)年に、防護団は地域の消防組と統合して警防団へと再編成され、警察の指揮下に防空・防火活動を行うこととなった。

一方、日中戦争期に都市計画の目的にも防空が位置づけられるようになった。

一九四〇(昭和十五)年九月に発表された内務省「東京防空都市計画案大綱」では、工場や学校など人口を吸収する施設の新設防止、空地地区の指定などを通じて都市の膨張・過密を抑制すると同時に、工場・学校などを地方に分散させること、防空ブロック(幅一〇〇メートル)の防空帯により分割された市街地)の設定、重要地域の防火地区指定、建築物の防火改修などが盛込まれている。

防空という軍事的要請から、過大・過密都市の弊害への対応が、真剣に検討されるようになっだのであった。

また都市機能(とくに軍需工場など)の地方分散を目的とした「関東地方計画」(一九四二年)が発表され、東京・川崎・横浜の外周に緑地地区を設定して都市の膨張を抑止し、また大宮、八王子、相模原、大和といった東京近郊都市を特別地区に、外郊の木更津、土浦、日立、宇都宮、太田、甲府など地方都市を開発地区にそれぞれ指定し、これらを軍需工場が立地する衛星都市として開発するという方針が示された。

この「関東地方計画」は、関東地方という広域圏を視野に入れた計画であるという点で、戦後の首都圏整備計画の先取り的な面を持っていた(越沢明『東京の都市計画』)。

一九四三(昭和十八)年二月にガダルカナル島での攻防戦で日本軍は敗北し、戦局の主導権はアメリカ軍に移った。

また同年七~八月のベルリン・ハンブルグの空襲を始め、アメリカ・イギリス軍によるドイツへの都市空襲の激しさが伝えられた。

こうした情勢を受けて、疎開政策が本格的に進められることになった。

同年十月の閣議決定で、東京ほか重要都市の工場家屋の疎開(建物疎開)と人員疎開の具体策が示された。

そして翌年一月から強制建物疎開が始まった。重要な工場付近や駅の周り、あるいは住宅密集地帯に延焼防止の空地を作るため、それに指定された建物は破壊され、住民は地方へと転出を余儀なくされた。

つづいて三月の閣議決定(一般疎開促進要綱)「帝都疎開促進要目」)に基づき建物疎開の強化促進が図られると共に、「防空活動に支障となる惧れ」のある老幼者、要保護者、学童(国民学校初等科児童)の縁故先への疎開勧奨が強化されることになった。

さらに六月には縁故疎開の手だてのない児童に対しても疎開を進めるため、「帝都学童集団疎開実施要領」が決定され、八月から国民学校三年生以上の学童が学校ごとに疎開させられることになった。

疎開先は関東地方と東北・北陸の一都一四県におよび、旅館や寺院などを借り上げて宿舎とし、教職員と共に共同生活を行った。

長期にわたって親元から切り離された集団生活は、悪化する食糧事情と相まって、子供たちに様々なストレスを強い、「仲間はずれ」や「いじめ」などの子供間の軋轢・矛盾を生み出した(大門正克『民衆の教育経験』青木書店、二〇〇〇年)。 |

図74 疎開(1944年9月)

|

東京大空襲

一九四四(昭和十九)年七月にサイパン島が陥落すると、東京が空襲圏内にはいることとなった。

そして十一月末からは軍需工場や軍事施設を狙った空襲が行われ、連日のように警戒警報、さらには空襲警報が発令され、そのたびに市民は防空壕への避難を繰返した。

一九四五年三月九日二二時三〇分、警戒警報が発令された。

B29二機が房総方面を何度か旋回し、南方海上に退去したと伝えられたが、それは実は誘導機であった。

退去の知らせに人々がほっとしたのもつかの間、B29爆撃機の大群が、東京湾上空三〇〇〇メートルから進入、海面すれすれに高度を下げながら、下町上空に及んだ。

十日零時八分に深川区に焼夷弾(しょういだん)を投下、東京大空襲が始まった(東京空襲を記録する会編『東京大空襲・戦災誌』一九七三年)。 |

図75 空襲で焼け野原となった東京――左上が隅田川

(両国付近)

|

零時一五分、ようやく空襲警報の発令となった。

爆撃機は攻撃対象地域の周囲に焼夷弾を投下し、炎の壁を作って逃げ道をふさぎ、市民が逃げまどうなかに、さらに大量の焼夷弾の雨を降らせた。

工場・住宅が混在・密集する市街への文字通りの無差別・大量殺戮の攻撃であった。

アメリカ軍の計算通り、その日も風速二〇メートル以上の風が吹いており、またたく間に火の海は広がっていった。

本所区(現墨田区)廐(うまや)橋の大井洋子(当時一三歳)は避難の途中に炎の旋風に巻き上げられる人の姿を見たという。

「私たち人間の身体が一片の紙くずのように火に燃えてしまうなんて!!(大井洋子「火の車輪」前掲『東京大空襲・戦災誌』第一巻)。 集団疎開した児童のうち、国民学校初等科を卒業する児童六万人が三月十日までに帰京していた。

待ちに待った帰京に、喜びを表すことは禁じられ、下級生には「飛行機造りに東京へ出征する」と言うように注意を受けたという。

肉親との再会の喜びもつかの間、この空襲で命を落とした児童も多かった。

浅草区三筋町の東川豊子は三月九日の朝、宮城県での疎開から帰京したばかりであったが、その夜の空襲で父と弟二人を失った。

一歳七ヵ月の弟は姉の背に負われたまま息を引取った。

姉は「勝坊、ごめんね、ごめんね。あーん、勝坊は私が殺した。私が殺した」と、弟の死体にすがって泣きました。

……幼い三番目の弟の勝三郎は「熱いよ、熱いよ、マンマ、マンマ」と、姉の背で泣いたのだそうです。

安らかな眠ったような顔の弟、声をかけたら、パッと目をさますのではないかと思われる死に顔でした。(東川豊子「倒れた人々の下から」同前) |

無数の悲劇を生みだして二時間半にわたる空襲が終った。

本所・深川・浅草・城東の各区は全滅に近い被害となった。

警視庁発表によれば、死者八万三七九三人、負傷者四万九一八人、罹災者一〇〇万八〇〇五人、焼失家屋二六万七一七一戸とあるが、死者は推定で一〇万人に上ったといわれている(同前)。

一回の空襲被害としては広島の原爆につぐ死者数であった。

つづいて四月十三日には東京北部を、十五日には品川・大森・蒲田の京浜工業地帯を狙った大空襲があった。

さらに五月二十四日と二十五日には山の手地域への大空襲があり、大きな被害をもたらした。

これら市街地に対する夜間の無差別爆撃をへて、東京の大半の市街地が焼失した。

震災「復興」から十数年、東京は再び壊滅した。

五 「焼跡」から「世界都市」ヘ top

1 焼跡からの再出発

東京占領

東京湾上のミズーリ号での降伏文書調印から六日後の、一九四五(昭和二十)年九月八日午後二時、日比谷の第一生命館に一台の車が横付けされた。

降立ったのは連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーで、八〇〇〇名の「進駐軍」と共に東京占領を開始したこの日、総司令部(GHQ)用の建物の検分に立ち寄ったのであった。

ゲリラ戦に備えて堅牢な建物を探していたマッカーサーに第一生命館はふさわしかった。

このビルは一九三八(昭和十三)年に二五〇トン爆弾にも耐えうる「防空建築」を施して建設されていた(『新編千代田区史』)。 |

図76 GHQ司令部(第一生命ビル)

お堀端に今も残る。

|

マッカーサーはその後足かけ七年にわたって、皇居の目と鼻の先に位置した、東京一頑丈なこのビルの一室から、非軍事化、憲法制定、財閥解体、農地改革、教育の民主化、労働改革、男女同権などを内容とする日本の戦後改革を指揮したのであった。

アメリカ軍の東京占領は同様にして、焼け残った建物の看板を付け替えるところから始まった。

丸の内のビル群では明治生命館が法務局と空軍司令部となり、三菱商事ビルは天然資源局、大正生命ビルは米軍空輸司令部、帝国生命ビルは東京憲兵司令部、農林中金ビルが経済科学局といった具合に接収されGHQの施設に転用された。

また銀座の服部時計店は占領軍の売店(PX)となり、東京宝塚劇場はアーニーパイル劇場と改称され進駐軍専用劇場となり、軍人会館、帝国ホテルなどは将校用宿舎になった。

都心から放射状に延びる道路はアベニュー、環状道路はストリートとされ、たとえば大正通りはTアベニュー、外堀通りは第五ストリートと改称された。

練馬区の成増飛行場、渋谷区の代々木練兵場はそれぞれグランドハイツ、ワシントンハイツとよばれる占領軍家族用住宅地となった。

戦時下に「鬼畜米英」を信じていた人々にとっては、当初「進駐軍」の存在は、恐怖に充ちたものであった。

しかし兵士たちがチョコレートとチューインガムを配る姿に接したり、彼らの持ち込んだアメリカ式生活や民主主義、そしてジャズなど大衆文化に否応なく接するにつれ、「進駐軍」は徐々に受入れられていくことになった。

光は新宿より

アメリカ軍が東京に進駐してきたのと同じ頃、新宿駅東口前の廃墟の中に、夜になっでも一一七灯の電灯で煌々とした一角があった。

丸太で組んで板で間仕切りし、葦簀(よしず)で屋根を張った露店がそこに建ちならんでいた。

入口の横断幕には大きな筆書きで「光は新宿より」という文字が、一〇〇ワットの電灯に照らされて浮かび上っていた。

ここは新宿の露店商の親分、尾津喜之助か、東京で最初に開いたヤミ市「尾津組マーケット」である(尾津豊子『光は新宿より』K&Kプレス、一九九八年)。

尾津は敗戦直後の八月十八日に「転換工場並びに企業家に急告」と題する広告を出し、敗戦で納品先を失い、在庫や半製品を抱えていた中小工業主から製品を集め、八月二十日には開店に漕ぎ着けていた。

その時ならんだ商品は「ご飯茶碗一円二〇銭、素焼七輪四円三〇銭、下駄二円八〇銭、フライ鍋一五円、醤油樽九円、手桶九円五〇銭、ベークライト製の食器、皿、汁碗三つ組み八円」であったという(猪野健治編『東京闇市興亡史』草風社、一九七八年)。 |

図77 露店(1946年6月、大井町)

|

こうしたヤミ市は新橋、上野、池袋、渋谷をはじめとする都内の主要な駅前などに次々と立並び、一九四六年二月の警視庁調査によれば、露店出店者は二三四ヵ所で七万六〇〇〇人余りにのぽったという(同前)。

露店出店者は戦災者、失業者、軍人戦災遺家族、復員軍人などであり、露店は戦争に翻弄された人たちの生活再建のための生業であった。

そこでは、ふかし芋や握り飯から進駐軍の残飯シチューまで、簡便な食事が人々の食欲を満たし、食料品、軍放出の物資など、禁制品を含む多種多様な商品が公然と売られていた。

そして「今、このマーケット街を歩く人々の姿には、かっての夜店を歩く気安さがほのぼのと、とんがり勝ちの神経はサッパリと拭いさられてしまう」(『毎日新聞』一九四五年九月二十七日)とあるように、ヤミ市は、戦争中の抑圧からの解放感を味わわせてくれる空間でもあったのである。

ヤミ市の繁栄は、戦時下にまして深刻化した食糧難・物資難を背景としていた。

食料配給体制は国民の生存を保障するものではなくなり、生きんがために人々はヤミ市に通い、警察の眼をくぐって農村に買い出しに行き、「タケノコ生活」を余儀なくさせられた。

一九四六(昭和二十一)年五月には、世田谷区の「米よこせ区民大会」のデモ隊が宮城に押し掛け、天皇家の台所公開と保有食糧の放出を迫った。

その直後の「食糧メーデー」では「憲法より飯だ」というプラカードも掲げられた。食糧難の切実さが民衆運動の高揚を支えたのであった。

占領下都政と戦災復興

一九四五(昭和二十)年十一月一日に行われた人口調査によれば、東京都区部の人口は約二七七万人で、昭和十五年の国勢調査による人口六七七万人の約四割にまで減少していた。

焼跡での暮らしは食糧難に加え、住宅においても厳しい状況であった。

バラックを建てようにも建築用資材は極度に不足し、高騰していたため、防空壕(ぼうくうごう)を改造した「壕舎」(ごうしゃ)や「焼けビル」に暮らす人も多かった。

九月の調査によれば、都内の壕舎や仮小屋に暮らす罹災者(りさいしゃ)は約九万三〇〇〇世帯、三一万人であった(東京都『都政十年史』東京都、一九五四年)。

東京都による応急住宅の建設はほとんど進まず、一九四五年中に供給したのは、バラックや焼けビルの転用など約九〇〇戸にすぎず、都民の住宅難解消には焼け石に水であった。

都市部の食糧難・住宅難に対し、政府は「都会地転入抑制緊急措置令」を実施し(四六年三月)、東京都区部への転入を毎月五万人しか認めないこととしたが、いかにも消極的対策であった。

一方、占領政策を円滑にするため、東京都は進駐軍受入実行本部を設け、進駐軍への食料・物資の提供、住宅建設、労務提供の要求に応えた。

警視庁は、R・A・Aという進駐軍向け性的慰安施設を素早く用意した。

一九四七(昭和二十二)年五月、新しい憲法に基づいて地方自治法が施行され、都知事、および都議・区議選挙は男女二〇歳以上の普通選挙となり、自治権も拡大した。

それに先立ち区部三五区は整理合併の上二三区制となった。

地方自治法のもとで特別区は、一般の市に準ずる自治体とされた。

またGHQは、五月に軍国主義の基盤であるとして町内会・隣組の廃止を命じた。

こうして戦後改革のもと、地域自治発展の制度的条件が整えられたわけである。

もっとも町内会に類似する地域団体は存続し、そこに依拠した保守地盤は温存された。

サンフランシスコ講和条約発効後に町内会はにわかに復活し、また「逆コース」のもとで教育委員や区長の公選制が任命制となるなど、都市自治の発展には曲折がともなった。

東京の復興都市計画は、一九四六年に策定された「東京戦災復興計画」に始まり、戦時中の関東地方計画を引き継ぐように、東京の過大化抑制と衛星都市・外郭都市への人口の分散がうたわれる一方、東京都区部に対しては、震災復興のときの五・五倍の規模の復興土地区画整理事業や広幅員道路(八〇~一〇〇メートル)をはじめ、三六メートル以上の幹線道路七五路線、市街地の外周部に緑地帯(グリーンベルト)の設置など、壮大な計画が盛り込まれていた。

しかしながら、ドッジラインによる緊縮財政のもとで計画は大幅に削減され、区画整理は計画の六%が実施されたにすぎず、道路計画も幅員六〇メートル以上の計画がすべて姿を消した。

ドイツやイタリアの都市戦災復興では住宅建設に力が入れられたが、東京では道路と区画整理に重点が置かれ、それすらも大幅に縮小されてしまったのである。

一九五〇(昭和二十五)年に「東京都を新しく我が平和国家の首都として、十分にその政治、経済、文化等についてその機能を発揮しうるよう計画し建設する」ことを目的とする首都建設法が成立した。

東京の首都性・特殊性を強調し、国に依存した「首都建設」を都議会が請願して成立したものであった。

またこの年に勃発した朝鮮戦争を契機に、東京の工業も急速に回復傾向をみせ、復興に弾みをつけた。

2 高度成長と巨大都市化の矛盾

top

東京オリンピックと「町殺し」

日米安保条約の改定をめぐって、岸内閣が新条約批准を強行すると、市民の抗議行動は激しさを増し、一九六〇(昭和三十五)年五~六月にかけて、労働者・市民・学生・知識人たちのデモが連日国会議事堂を取り巻き、警官隊との衝突でデモ隊の大学生一名が死亡した。

「安保反対」の声も空しく、改訂された条約は発効した。

そして岸首相の退陣をうけた池田勇人内閣のもとで「所得倍増」計画が実施され、高度経済成長に拍車がかかった。

高度成長期における「追いつき、追い越せ」の国民的な狂騒を象徴するのが、東京オリンピックの開催である。

オリンピックの「成功」を大義名分にして、巨額の国費・都費が投じられ、東京の各所で高速道路・一般道路・地下鉄建設などの公共事業が急ピッチで進められた。

新幹線が東京と大阪を結び、羽田空港から都心に向けてモノレールが開通した。

ホテル建設が進み、高度経済成長の司令塔である丸の内の再開発をはじめとして、東京への経済中枢機能の集中に対応してビル建設が進んだ。

しかし小説家の小林信彦が、東京オリンピックをはさむ東京のまちづくりを「町殺し」とよんだように(小林信彦『私説東京繁盛記』筑摩書房、一九九二年)、機能一辺倒の都市改造が壊していったものは多い。

街道の起点である日本橋が、首都高速道路に覆われたように、費用と効率を優先して幹線道路や川の上に高速道路が建設された結果、都市景観が破壊され、空が奪われた。

そうして「人々の都市空間に対する美的な感覚」が壊され、都市空間への愛着や誇りが薄れていったのだった(田村明『江戸東京まちづくり物語』時事通信社、一九九二年)。

一九六四(昭和三十九)年十月、華々しいファンファーレと共に開幕した東京オリンピックは、全国にテレビ放送され、多くの人々は新しい茶の間の友であるテレビを通じて、この国威発揚のスポーツイベントを消費した。高度成長の果実をうけて、日本は大衆消費社会を迎えていた。 |

図78 首都高速道路の建設

(1963年、数寄屋橋付近)

|

都市問題の深刻化

オリンピック開幕を間近に控え、東京の片隅で働くある女子労働者は次のような投書を新聞に送った。

オリンピック大会のために、東京周辺はI新しました。

新幹線、高速道路、モノレール、各種の競技場など、いずれもすばらしいものです。

しかし同じ東京に住んでいながら私とは縁遠いものです。

私は田舎から上京して紡績会社で働いています。

スポーツは大すきで、オリンピック競技を実際に観戦するのが大きな夢でした。

しかし給料が安くて入場券が買えず、寮のテレビでがまんしています。

私の働く工場は隅田川の支流の一つ、十間川沿いにあります。

川の水はどろどろで、ゴミが浮かび、ガスの発生で目や鼻が痛くなるほどです。

……この環境をいくらかでもよくすることはできないでしょうか(『朝日新聞』 一九六四年九月二十二日) |

すでに彼女の目にも高度成長と「町殺し」のツケは明らかだった。

高度成長と都市改造を支えた低賃金労働力は、「金の卵」とはやし立てられ「集団就職」した農村出身の若者と、出稼ぎの農業者により賄われた。

彼らは狭い寮やアパートで「上を向いて歩こう」「明日があるさ」と流行歌を口ずさんで、都会での貧しさと孤独を紛らわせた。

しかしその間に農村の過疎と農業の衰退が進んで、彼らは帰るべきムラを失ったのであった。

過密化した東京は、都市問題が噴出して、ますます住みにくい町となった。 生産至上主義の工業は、空と水を汚して省みず「公害」を垂れ流し続け、多大な人的被害をもたらした。

一極集中と巨大都市化が押し進められるなか、生活関連の社会資本整備は後回しされた。

水道施設の不備は「東京砂漠」をもたらし、地下水の汲揚げで地盤沈下が進んだ「江東ゼロメートル地帯」は水害の危機にさらされた。

地価の急騰の一方で住宅政策は貧弱なままで、「働きバチ」のサラリーマンは、長時間労働に加え、都心から遠い「ウサギ小屋」からの「痛勤地獄」に耐えねばならなかった。

子供たちは「受験戦争」のほかに、モータリゼーションの帰結である「交通戦争」と「光化学スモッグ」との戦いにも巻き込まれた。

保育所の絶対的な不足は女性に重い負担を強いた。

身障者や高齢者など社会的弱者は、高度成長から取残され、放置されるままであった。

「夢の島」をあふれ出すゴミは、やがて大量生産・大量消費型の生活への反省をせまることになる。 既成の政治は、こうした都市問題を解決し得ず、住民たちは不満を住民運動の形で表出していった。 |

図79 スモッグに煙る東京

(1969年、四谷上空)

|

革新都政

公共事業主体の「町殺し」は、東京都政をも腐敗させた。

オリンピックの翌年都議会議員や都職員の汚職が発覚した。

都市問題の激化に加えての都政腐敗に、都民の怒りは爆発し、自民党を除く各政党、婦人団体、労働組合などが結束してリコール運動を展開した。

解散後の都議選で自民党は惨敗し、社会党が都議会第一党になった。

さらに一九六七(昭和四十二)年四月の都知事選挙では、革新政党や労働組合・市民団体の支持を受けた経済学者の美濃部亮吉が当選した。

こうした「革新自治体」は、東京に先立って横浜市・京都府で誕生し、一九七〇年代初頭には大阪府・神奈川県など大都市部の府県や全国一〇六市に広がっていた。

美濃部革新都政は、何よりも巨大都市化のひずみと都政の腐敗への疑問から生れた。

従って彼の三期一二年の施政では「シビルミニマム」と「住民参加」、すなわち都民生活の向上に基調をおいた合理的・計画的な行政と、都政における民主主義の発展が強調された。

美濃部がとくに力を入れたのは、第一に公害対策で、一九六八年に公害研究所を設立して、公害の調査・研究と防止技術の開発を行わせ、六九年には公害防止条例を制定して公害対策行政の体系化をばかり、七一年には「都民を公害から防衛する計画」を発表して、独自の環境基準を設定し必要な施策を明示した。

第二は社会福祉政策で、七〇歳以上の医療費無料化や児童手当制度、心身障害者扶養年金制度、無認可保育園への助成などを進めた。

しかしオイルショック後に日本経済が低成長の時代にはいると、都の税収が落ち込み、財政危機を迎えた。

美濃部は「財政戦争」を宣言して、国との対決も辞さない姿勢で、財源の確保と財政危機克服への努力を重ねた。

結局起債制限団体への転落はかろうじて回避したものの、「ばらまき福祉」との批判や、支持政党間の対立などもあって、「惨憺(さんたん)たる幕引き」の言葉を残し、一九七九年知事選への不出馬を決めた。

この選挙では、内務官僚をへて東京オリンピック当時に副知事を務めた保守・中道系の鈴木俊一が当選した。

3 「世界都市」東京 top

「世界都市」とバブル

オイルショック後、各企業は「減量経営」を進める一方、ハイテクの導入と生産システムの再編によって国際競争力を獲得し、輸出を拡大して危機を乗切った。

こうして日本が「経済大国」「世界一の債権国」にのし上っていくのと同時に、東京は、グローバル化した世界経済における経営管理・情報・金融・サービスなどの結節点となっていった。

すなわち東京は、日本経済の中枢であるにとどまらず、ニューヨーク・ロンドンとならぶ世界経済の中枢管理機能都市=「世界都市」となったのである(加藤哲郎ほか『東京―世界都市化の構図』青木書店、一九九〇年)。

こうした管理中枢機能は千代田・中央・港区の都心三区に集中し、そこには昼は一〇〇万を越える人々が通勤する一方で、居住者は減少し、地域社会は空洞化していった。

民活路線による国有地の売却や建築の規制緩和と相まって、ビル需要の増大に対応したインテリジェントビルの建設や都市再開発のプロジェクトが相次いだ。

その結果地価は急騰し、さらに急速な円高に起因するパブル景気に乗って、地価上昇の「神話」がさらなる土地投機を引起こした。

都心部では、不動産業や金融機関をバックに、暴力団まがいの「地上げ屋」が暗躍し、札束攻勢や脅迫行為で、零細な営業者や居住者を追い出し、転売につぐ転売で巨大な資金が動いた(斎藤貴男『精神の瓦礫』岩波書店、一九九九年)。

美濃部の後を受けた鈴木都政は、「財政再建」を看板に掲げながら、美濃部時代の広義の福祉中心の財政配分から、開発投資中心の財政配分への再転換を進めた(日比野登編『東京都知事』日本経済評論社、一九九一年)。 |

図80 地上げ(1990年、銀座)

虫食い状態の土地に一軒だけ残った民家

|

一九八五年の第二次東京都長期計画では「内外情報の結節点、世界経済の一大拠点」である「世界都市」を目指すとして、業務機能の都内での分散=「多心型都市構造」への転換をうたって、副都心の整備と道路網・地下鉄建設を計画し、さらに都庁の新宿移転や臨海副都心開発などの巨大プロジェクトを推し進めた。

これらは「東京一極集中」と地価上昇をむしろ後押しする結果となった。

しかしこうした成長一本槍の政策は、パズル経済の崩壊と共に行き詰まりを見せ、都民の大きな反発を受けることとなった。

一九九五年の知事選では、頓挫していた臨海副都心開発の起爆剤と位置づけられていた世界都市博覧会の中止を唯一の公約とした無党派候補の青島幸男が当選した。

都市博中止以外に、これといって成果をたせなかった青島知事に代わって、一九九九年には保守系無所属の石原慎太郎が知事に当選した。

『東京都市白書2001』では、東京を国際間競争に耐えうる「国際都市」へと「再生」することが論じられている。

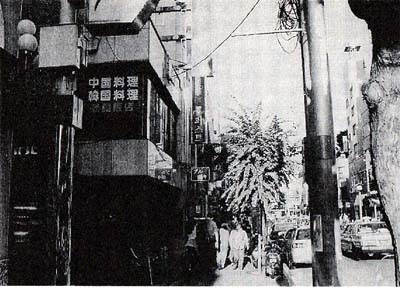

共生のまち・大久保

「世界都市」となった東京はまた、多くの外国人を迎え入れることになった。

とくにアジア諸国からの留学生・就学生・研修生、興行ビザで来日する「じゃぱゆきさん」、観光ビザで来日しそのまま滞留する労働者などが増えていった。

キャンパスに留学生の姿が目立つようになったばかりでなく、飲食店や工事現場、町工場で働く外国人の姿が珍しくなくなった。

外国人労働者受入れの法制度が整備されないなか、彼らも東京の「世界都市」化を下から支えたのであった。

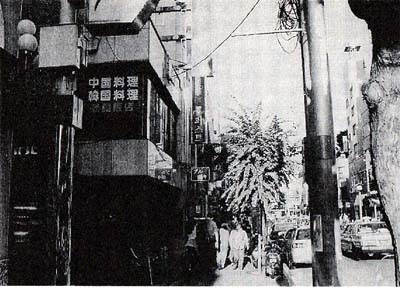

彼らの多くは、新宿区や豊島区といった都心部の周辺に広がる「インナーエリア」とよばれる地域に住んだが、それは日本語学校や仕事先としての繁華街に近いことに加え、高度成長期に建てられた安い「木賃アパート」(木造賃貸アパート)が多く建ちならんでいたからである。 |

図81 共生の町・大久保

|

たとえば新宿区大久保・百人町地域では、すでに住民の約二割、つまり五人に一人が外国人となっている。

元々在日韓国・朝鮮人が比較的多く住んでいた地域であったが、八〇年代以降は、新しくやってきた韓国人や中国人その他のアジア系の外国人が急増し、地域社会は変容を遂げていった。

JR大久保駅から新大久保駅にかけての商店街には、韓国・中国・台湾・タイ・インドネシアなど、アジア各国の「エスニック」料理店が建ちならび、外国人だけでなく、日本人の若者や「グルメ」たちを集めて活気づいた。

空室の目立っていた木賃アパートの大家にとっては、多少のトラブルに目をつぶっても、回転率の良い外国人はお得意様となった。

地元商店や銭湯なども外国人を顧客とすることが当たり前となった。

空き教室の目立っていた区立の幼稚園や小学校にも外国人の子供が目立つようになった。

淀橋第四幼稚園年中組の園児の半分近くが、両親、またはどちらかが外国生れだという(『おおくぼ』一〇号、二〇〇一年九月十五日)。

このように大久保地区では、空洞化しつつあった地域社会を埋め合わせるように、アジア系の外国人が活気を持ち込み、旧住民と外国人の生活上の交流・相互依存が日常化しているのである。

こうした地域においても、当初は旧来の住民と彼ら居住者との間に、生活習慣の違いから生じる、様々なトラブルがあった。

しかしながら、新宿や池袋の地域社会を観察してきた社会学者の奥田道大は、それら「インナーエリア」の地域社会は、外国人居住者の増加に「過剰反応」することなく、彼らを着実に受容していったと述べている。

それは、もともとその地域が絶えず地方出身の単身者を大量に受入れ、送りだしてきたこと、従って近隣関係において「人のプライバシーには立ち入らない、そっとしておく、その人が本当に困ったときには手助けをする」といった気風(「共生の作法」)が存在していたからだという(奥田道大・田鵤淳子編『新宿のアジア系外国人』めこん、一九九三年)。

また旧住民たちは、トラブルの責任を外国人にのみ押しやるのではなく、自らも引きうけ、問題を共有しようという姿勢に自己を変容させてきているという(奥田道大編『都市エスニシティの社会学』ミネルヴア書房、一九九七年)。

大久保地区では地域住民によって「外国人と共に住む新宿区まちづくり懇談会」が組織され、多文化共生型のまちづくりを模索する市民活動が活発化している。

淀橋第四幼稚園では「おやじの会」が自主的に異文化体験の会を催している(前掲『おおくぼ』)。

「世界都市」化のの中で、衰退しつつあるかに見える東京の地域社会は、外国人・高齢者・子供・障害者・女性など、様々な属性や文化、価値観をもった、様々な住民が、生き生きと「共生」する場へと変っていかねばならないし、実はすでに変り始めているのかもしれない。

六 江戸の歴史と日本史 top

日本の首都として

江戸で展開した歴史は、江戸幕府の所在地として近世日本の首都となって以来、中央の歴史となった。

江戸幕府の政治が近世日本の中央政府の政治となり、全国各地に大きな影響を与えた。

一〇〇万人をこえる人口を擁して全国最大の消費地となった江戸は、全国の生産地と様々なつながりを持つようになり、経済的にも大きな影響を及ぼした。

また、文化の面でも十八世紀半ば以降には全国の中心となり、江戸で創造された文化が全国に波及するようになった。

このように江戸は、政治的、経済的、文化的に全国の中心となり、その歴史はいち江戸地方、江戸地域の問題にはとどまらなくなった。

近代に入ると、江戸は近代国家日本の首都東京と定められ、全国に及ぼす影響力は江戸の比ではなくなり、国内ばかりか東アジア、さらには地球的規模で経済、あるいは政治の面で影響を与える存在となり、日本史だけに止まらない世界史的な位置づけが求められるようになっている。

世界都市へ

もちろん、江戸の内側をみれば、武家地、寺社地、町人地などの区分があり、さらに山の手地区、下町(したまち)地区の区別もあり、下町地区でもその中心地である日本橋、京橋、神田地区と、その周辺から江戸の周縁につらなるいわゆる場末(ばすえ)地区、深川地区など、ある程度の特徴や個性をもった地域が存在する。

また、大寺社の門前や大橋の周辺その他に展開した盛り場地区もある。

そこには、特有の生業とそれにもとづく生活意識や生活文化が育まれた。

そのような地域差、地域的な性格を近代まで内部に引きずりながら、東京は江戸の範囲を超えて膨張し、さらに武蔵野地域にまで市域を拡張していった。

関東大震災、東京大空襲などの自然災害と戦争被害をうけながらその都度復興し、その膨張は一貫して続き、東京の境をこえて首都圏を形成する規模にまで達した。

そして、人口二一〇〇万人に及ぶ世界有数の大都会となった。

江戸時代以来、日本の首都として、日本の中央として光を浴びてきたが、日本の政治や経済の影響を強く受ける陰の部分も持ちながら、二十一世紀の日本の歴史、世界の歴史とグローバルな関係を持ちつつ歩んでいくことになろう。

top

****************************************

|